中国教育史 王夫之 课件

王夫之

王夫之110100623王璐瑶王夫之是明末清初与顾炎武、黄宗羲齐名的三大思想家。

王夫之是出生在一个湖南衡阳的一个没落的地址知识分子家庭。

父亲王朝聘、叔父王延聘以及伯兄王介之都是研究儒学的耿直之士,这使得他从小就受到儒家的传统教育。

王夫之的十一世祖其实是在朱元璋起兵是立下战功的,被奉为骁骑公;王仲一之子王全为燕王朱棣夺取皇位时也立下了战功,此后六代都是世袭武职,到了高祖王宇才开始弃武习文,曾祖王王雍担任学官。

祖父王惟敬,以隐居自得其乐,家境逐渐没落。

他的家庭有三位对他的影响很大长兄:王介之是一位乡居饱学秀才,一生严于律己,授徒为生。

王夫之四岁入塾发蒙,就是由他的长兄教读,王夫之说自己少年刚愎好动,“狂喜无度”赖长兄之严教。

父亲王朝聘:王夫之十岁时其父授以五经经义,他父亲是一位饱学秀才,虽然七次参加科举考试皆名落孙山,但在当地却颇有名气,第八次本已被赏识,但目睹官场黑暗,拂袖而去。

但是他特别注重当地的经世实学,主张“以真知实践为学”。

一生坚持个人节操和民族大义,这对王夫之的学养德操也产生了重要影响。

叔父王延聘:王夫之16岁开始学诗,老师就是叔父。

叔父是一位文史知识极为丰富的乡居秀才,王夫之小时候“早岁披猖”,不听父亲的话,叔父就常常将其“召致坐隅,酌酒劝诫,教以远利蹈义,抚慰叮咛,至于泣下。

”王夫之生于明末清初,在中国社会经济发展史和思想文化发展史上,明清之际是一个特殊的转折时期。

明代中期以后,出现了“工商皆本”的经济思潮、“缘数以寻理”的科学思潮、“以众论定国是”的政治思潮、唯情主义的文艺思潮,以及“各从所好,各聘所长”的个性解放思潮等等。

但是这一时期,也出现了以清代明的民族危机和因贫富差距扩大而导致的大规模战争。

1644年吴三桂引清军入关镇压农民军,而汉族人民和南方各族人民为反抗清军贵族的屠杀和奴役政策,有进行了长达4四十余年的民族保卫战争。

王夫之的一生就是在这一时期度过的。

在以清代明的历史条件下,王夫之满怀深挚的爱国热情,认真总结明王朝覆灭的教训,重新审视中国传统社会的经济、政治和思想文化,继承晚明以来的各种新思潮并加以发展,来构建未来民族复兴的蓝图,在哲学思想、文学思想诸方面都作出了新的理论创造。

《中国教育史》课程笔记

《中国教育史》课程笔记第一章远古至先秦时期教育变迁概况一、教育的起源与学校的萌芽1. 教育的起源可以追溯到原始社会,当时的集体生活、生产劳动和宗教活动都具有一定的教育作用。

原始社会的教育主要通过口头传授、模仿和实践来进行。

2. 随着生产力的发展和社会分工的出现,产生了专门从事教育工作的教师和学校。

在我国,夏代已经有了学校的雏形,如《尚书》中提到的“大学”、“小学”。

3. 教育的目的是为了传承生产经验、社会规范和宗教信仰,培养合格的氏族成员。

二、夏、商、西周时期的学校教育1. 夏代的学校教育主要是以祭祀、军事和农业生产知识为主。

教育对象主要是贵族子弟,教育内容与当时的生产、生活密切相关。

2. 商代学校教育得到了进一步发展,出现了“大学”、“小学”等不同层次的教育机构。

大学以培养贵族子弟为主,小学则面向平民子弟。

教育内容逐渐丰富,包括宗教、政治、军事、文化等方面。

3. 西周时期,学校教育制度更加完善,分为“国学”和“乡学”两大类。

国学设在国都,以培养贵族子弟为主;乡学设在地方,面向平民子弟。

教育内容以礼、乐、射、御、书、数为“六艺”,强调德、智、体、美全面发展。

三、春秋战国时期私学的兴起1. 春秋战国时期,随着诸侯国的争霸和学术思想的繁荣,私学应运而生。

私学不受国家控制,由学者自行设立,传授自己的学说和主张。

2. 诸子百家纷纷设立私学,如儒家的孔子、墨家的墨子等。

私学教育内容丰富多样,包括哲学、政治、军事、文化等各个方面。

3. 私学的兴起打破了官学对教育的垄断,使教育更加普及,促进了学术思想的交流和繁荣。

同时,私学也为社会培养了大量的政治、文化人才,为国家的繁荣做出了贡献。

第二章先秦时期的教育思想一、孔子的教育思想1. 孔子是中国古代伟大的教育家,他的教育思想对后世产生了深远的影响。

孔子提出了“有教无类”的教育原则,主张不分贵贱、贫富,人人都有受教育的权利。

2. 孔子强调“因材施教”,认为教育应该根据学生的个性、特长和兴趣来进行。

王夫之

精心整理王夫之王夫之,字而农,号涢斋,别号一壶道人,湖南衡阳人,汉族。

晚年居衡阳之石船山,世称“船山先生”。

明末清初杰出的思想家,哲学家,与方以智,顾炎武,黄宗羲同称明末四大学者。

王夫之学问渊博,对天文、历法、数学、地理学等均有研究,尤精于经学、史学、文学。

主要着作有《周易外传》、《周易内传》、《尚书引义》、《张王夫之观4.识论9.评王夫之湘西以及郴、永、涟、邵间,窜身瑶洞,伏处深山,后回到家乡衡阳潜心治学,在石船山下筑草堂而居,人称“湘西草堂”,在此撰写了许多重要的学术着作.王夫之三十三岁以后就开始“栖伏林谷,随地托迹”,甚至变姓名为徭人以避世,直到他死去。

刻苦研究,勤恳着述,垂四十年,得“完发以终”,始终未剃发。

这是一个孤高耿介的人,是中国知识分子中稀有的人物。

王夫之学问渊博,对天文、历法、数学、地理学等均有研究,尤精于经学、史学、文学。

哲学上总结并发展中国传统的唯物主义。

认为“尽天地之间,无不是气,即无不是理也”,以为“气”是物质实体,而“理”则为客观规律。

又以“絪蕴生化”来说明“气”变化日新的辩证性质,认为“阴阳各成其象,则相为对,刚柔、寒温、生杀,必相反而相为仇”。

强调“天下惟器而已矣”,“无其器则无其道”。

由“道器”、上下古今兴亡得失之故,制作轻重之原。

诸种卷帙繁重,皆楷书手录。

贫无书籍纸笔,多假之故人门生,书成因以授之;其藏于家与子孙言者,无几焉。

由此可看出这些书的写作过程是非常艰苦的。

王夫之一生着书320卷,录于《四库》的有:《周易稗疏》、《考异》、《尚书稗疏》、《诗稗疏》、《春秋稗疏》等。

岳麓书院建船山专祠,以纪念这位不朽的大师王夫之在康熙二十八年其自题墓石中说“有明遗臣行人王夫之……自为铭曰:抱刘越石之孤愤而命无从致,希张横渠之正学而力不能企,幸全归于兹丘,固衔恤以永世。

’戊申纪元后三百年十有年月日男勒石”他特别告诫儿子说“墓石可不作,徇汝兄弟为之,止此不可增损一字。

行状原为请志铭而设,既有铭,不可赘作。

中国教育史第二章PPT课件

纵横家、杂家、农家、小说家

私学在教学时各自宣传自己的政治主张,社会理想,伦理 观念等,形成不同的思想体系,发展成为不同的学派,各 派都有自己的代表人物,我们常称为“诸子百家”。各家 各派之间因立场和解决社会问题上方法的不同,相互争辩, 相互批评,形成百家争鸣的局面。

7

三、私学的发展及其影响 对教育影响最大的为四家:儒、墨、道、法。 儒家私学和墨家私学并称为“显学”。(玄学) 显学强调存在就是现实,显学根于对现实世

界的理解提供治理管理的意见与建议, 1、儒家私学(孔子、孟子、荀况) 孔子是儒家私学的创始人 2、墨家私学(墨翟dí) 3、道家私学(老子、庄子) 4、法家私学(商鞅、韩非、李斯)

8

第三节 齐国的稷下学宫

一、简介:

所谓“稷下”,是指齐国都城临淄(今山东

淄博市)的稷门(城西南门)附近地区。

稷下学宫,历史悠久,早在齐桓公时期就已

甚至认为在不得已时,食、兵都可以去,民信不 可失。孔子强调通过教育取得民众的信任,使之 有坚定的信念和信心。(片面性) ⑷与行政、法律的关系。 “道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德, 齐之以礼,有耻且格。”(解释) 教育比政令、刑律更加重要和有效。

15

2、教育对个人发展的作用

教育对人的成长起决定作用“性相近也,习相远 也”

11

三、稷下学宫的历史意义 1、稷下学宫促进了战国时期思想学术的发

展。 2、显示了中国古代知识分子的独立性和创

造性。 3、创造了一个出色的教育典范。

12

第四节 孔子的教育实践与教育思想

孔子,名丘,字仲尼,鲁国

陬邑人(公元前551-公元前

479)。自30岁左右,开始私人

讲学,长达40余年。

第十四章王夫之和叶燮的ppt16页

3、情景交融的创造

《夕堂永日绪论》“身之所历,目之所见,是铁门 限。即极写大景,如‘阴晴众壑殊’‘乾坤日夜 浮’亦必不逾此限。”这是强调作家的生活实践;

在论述贾岛的“僧敲月下门”诗句时说:“若即 景会心,则或推或敲,必居其一,因情因景,自 然灵妙,何劳拟议哉?‘长河落日圆’初无定景; ‘隔水问樵夫’初非想得,则禅家所谓现量也。” 这里的“现量”和钟嵘的“直寻”、严羽的“妙 悟”意思相近,都是指主体和客体在直觉思维中 的自然契合,即目会心,自然寻妙。

2、情景交融的类型

《夕堂永日绪论》内编说:“情景名为二, 而实不可离。神于诗者,妙合无垠,巧者 则有情中景,景中情。景中情者,如‘长 安一片月’自然是孤栖忆远之情;‘影尽 千官里’自然是喜达行在之情。情中景尤 难曲写,如‘诗成珠玉在挥毫’写出有人 翰墨淋漓,自心欣赏之景。凡此类,知者 遇之,非然,亦鹘突看过,作等闲语耳。”

4、诗家之理与经生之理的区别

他在《古诗评选》中评鲍照的诗时说: “经生之理,不关诗理,犹浪子之情,无 当诗情。”评司马彪《杂诗》时说:“非 谓无理有诗,正不得以名言之理相求耳。”

附录:司马彪《杂诗》

“百草应节生,含气有深浅。秋蓬独何辜? 飘摇随风传。长飚一飞薄,吹我之四远。 搔首望故株,邈然无由返。”王夫之评后 两句:“且如飞蓬何首可搔?而不妨云搔 首,以理相求,讵不蹭蹬?”

不同于先儒的理解,其要有三:一是四者的相互联系和转 化;二是以“四情”释之,跳出政治教化的窠臼,而转向 审美;三是将作者之思与读者之情区分开来,承认“作者 之用心未必然,读者之用心何必不然”。

2、可不可以“兴”是诗与非诗的标准

他在《唐诗评选》中评孟浩然的一首诗时说: “诗言志,歌咏言,非志即为诗,言即为歌也。 或可以兴,或不可以兴,其枢机在此。”

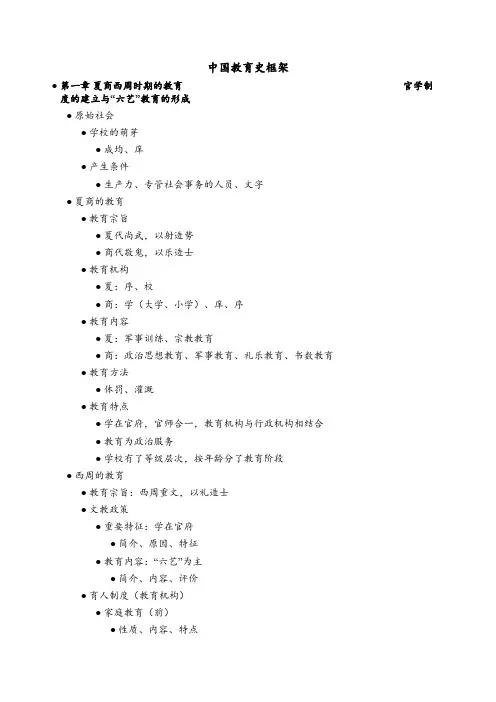

中国教育史框架

中国教育史框架●第一章夏商西周时期的教育官学制度的建立与“六艺”教育的形成●原始社会●学校的萌芽●成均、庠●产生条件●生产力、专管社会事务的人员、文字●夏商的教育●教育宗旨●夏代尚武,以射造势●商代敬鬼,以乐造士●教育机构●夏:序、校●商:学(大学、小学)、庠、序●教育内容●夏:军事训练、宗教教育●商:政治思想教育、军事教育、礼乐教育、书数教育●教育方法●体罚、灌溉●教育特点●学在官府,官师合一,教育机构与行政机构相结合●教育为政治服务●学校有了等级层次,按年龄分了教育阶段●西周的教育●教育宗旨:西周重文,以礼造士●文教政策●重要特征:学在官府●简介、原因、特征●教育内容:“六艺”为主●简介、内容、评价●育人制度(教育机构)●家庭教育(前)●性质、内容、特点●学校教育(后)●国学●大学:资格、类型、内容、考核、特点●小学:资格、内容、年龄、年限●乡学●对象、类型、内容、考核●第二章春秋战国时期的教育私人讲学的兴起和传统教育思想的奠基●私学兴起●原因●生产力;官学衰落、学术下移;士阶级的出现●发展(表现)●养士之风盛行;私学发展;百家争鸣●意义●打破“学在官府”教育垄断;更新教育内容和方式;扩大教育对象范围;百家争鸣;自由原则,开辟教育史新纪元●稷下学宫●简介●临淄稷们附近;百家争鸣的中心和缩影,养士之风的集中体现●性质●官家操办私家主持;集讲学、著述、育才活动为一体兼有咨政议政●特点●学术自由;尊重师道,待遇优厚;不治而议论;管理规范●意义●思想和学术;知识分子的独立性和创造精神;教育典范●春秋时期的教育家●孔子●教育实践:办私学、编订六经●教育作用:个人、社会●庶、富、教(含义、总结)●性相近,习相远(含义、延申、评价)●教育目的:学而优则仕●简介、含义、意义●教育内容:六经●内容、特点、评价●教育方法:好学启因●道德教育:仁、礼为本●内容:地位、关系●原则和方法:立志、克己、力行、中庸、内省、改过●教师观:学诲以爱教知●教育对象:有教无类●简介、实践、意义●孟子●教育实践:思孟学派,继承发展孔子,强调仁政●教育作用:性善论●内涵:人类独有、平等性、人性本善●作用:个人、社会●教育目的:明人伦●含义、意义●“大丈夫”的理想人格●简介●内涵:“富贵不能......”;高尚气节;浩然之气●途径:持志养气、动心忍性、存心养性、反求诸己●教育方法●深造自得(内涵、要求)●盈科而进●因材施教(教亦多术)●专心致志●荀子●教育实践:口口相传,继承改造“六经”●教育作用:性恶论●对个人、对社会●培养目标:大儒●内涵、评价●教育内容:儒经●内涵、评价●学习过程与方法:闻见知行、积微见著、解僻救偏(兼陈中衡)●内涵、评价●论教师:最为提倡尊师●简介、教师观(教师作用和地位、师生关系、对教师的要求)、评价●墨子●教育实践:“农与工肆之人”的代表●教育作用:“素丝说” 外铄论●个人、社会●培养目标:兼士/贤士●内涵、条件●教育内容:以科技知识和思维训练为特色●思想和道德教育、文史教育、科学与技术教育、思维训练教育●教育方法:主动、创造、实践、量力●道家●教育实践:老庄对文明社会的批判●老子学说的核心是“道”●庄周将老子思想中关于人与自然对立的主张推向极致●教育作用:法自然●培养“圣人”●教育目的●圣人●人格理想:逍遥●教育内容:自然天道●学习方法:涤除玄览、虚而待物、其出弥远其知弥少、闻之疑始●法家●教育实践:“耕战”●教育作用:人性利己说、法治教育●教育目的:培养“耕战”之士,实现兵农合一●教育内容:禁诗书,“以法为教”●论教师:禁私学,"以吏为师”●四本书●《大学》:论述大学教育的论文●简介:思孟学派、年龄、内容●内容:三纲领、八条目●评价:逻辑性和可行性、伦理性和认为色彩、深远影响●《中庸》:先秦儒家的人生哲学和修养问题●简介:思孟学派、人生哲理、修养●性与教:”天命谓之性,率性谓之道,修道谓之教“●中庸:最高的道德准则和标准●人自我完善的两条途径:自诚明,谓之性;自明诚,谓之教●学习过程:博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之●评价:世界观方法论,道德修养、为人处事的准则;为学顺序;中庸的基本精神、性与教;缺乏锐气,保守性●《学记》:世界上最早的专门论述教育问题的论著●简介:教育学的雏形●教育作用与目的:教育与政治结合----对个人,对社会●教育制度与学校管理●教育制度:学制与学年●学校管理:视学与考试●教学原则:预防性、及时施教、循序渐进、学习观摩、长善救失、启发诱导、藏息相辅、教学相长●教学方法:讲解法、问答法、练习法●尊师重教与”教学相长“:尊师重教、为师要求、教学相长●评价:课程思想、教学思想、经验总结、奠定基础●《乐记》:论述乐教的著作●简介:公孙尼●内容●“乐”的含义●作用:个人、社会●评价:”仁政“、”德治“思想,标志儒家乐教思想的成熟●第三章秦汉时期的教育儒学独尊与读书做官模式的形成●秦朝的教育●统一文字●背景、措施、评价●严禁私学●背景、措施、评价●吏师制度●背景、措施、评价●汉朝的教育●文教政策:罢黜百家,独尊儒术●简介、政策、措施、影响●育士制度●官学●中央●太学:简介、特点、评价●洪都门学:背景、特点、意义●宫邸学●地方●郡国--学:简介、创建、目的●县道邑--校●乡--庠●聚--序●私学●兴盛原因:官学缺乏,政策推动,古文经学●种类:书馆、经馆●弟子:及门弟子或授业弟子、著录弟子●教育方法:次第传授●影响:承担基础教育●选士制度●简介:察举制●内容:标志、科目、考试方式、对象●影响:积极、消极●经学教育●简介●表现:学校、选官制度、派别、发展●意义:中央集权、国家稳定和管理质量、排除异己,走向僵化●教育思想●董仲舒●教育实践:三大文教政策●教育作用(人性论):人性论、性三品●道德教育:作用/地位、内容、原则方法●王充●教育实践:对谶纬神学的批判、”极问“和”贵通“●教育作用(人性论):对个人、对社会●培养目标:人才的五个阶段●论学习(方法):学知与闻见、思考与求是、问难与距师●评价:批判精神、学术民主精神、破除传统、思想解放●第四章魏晋南北朝与隋唐时期的教育封建国家教育体制的完备●魏晋南北朝时期的教育●曹魏●中央官学:太学、律学(律学设置的开端)●九品中正制:简介、含义、性质、影响●西晋:国子学●简介、性质、影响●南朝宋●四馆:简介、性质、意义●总明观:简介、性质、意义●北魏●中央官学:太学、中书学、皇宗学(首创)、三学分建制●地方官学:州郡学●评价:维护入学,加速汉化,促进民族融合●教育思想●魏晋玄学教育思潮●简介、特点、评价●颜之推的教育思想●教育实践:《颜氏家训》,中国第一部系统完整的家庭教育教科书●论士大夫教育●必须重视:性三品、社会地位、谋生●教育目标培养治国人才●教育内容:德艺周厚●家庭教育●重视早教的原因●原则与方法:7条●隋唐时期的教育●文教政策:重振儒术,兼容佛道●内容、影响●教育管理机制●教育管理机构:国子监●简介、标志、改名●教育管理体制●中央和地方分级管理、统一管理与对口管理并举●育士制度●官学●中央官学:机构、管理制度完备、特点●地方官学:机构与内容、学生出路、特点●私学●兴盛原因:政治稳定、经济繁荣、科举、鼓励办学、私学灵活多样●类别:初级、高级、书院萌芽●评价和特点●选士制度●简介(性质)●发展●隋(产生):标志、原因●唐(发展):武则天、程序、考生、科目、方式●与学校教育的关系:相互促进、相互制约、根本因素是政治和经济●影响●教育交流●新罗、日本学生留唐●唐学校教育对新罗、日本的影响●教育思想:韩愈●教育实践●三运动:思想、文学、教育●著作●教育思想●文化观:重振儒学的卫道者(道统)---思想、道德规范●教育作用:性三品、教育的作用、评价●人才培养:学校教育与措施、教学目的、教学内容、教学方法●人才选拔●教师观:尊师原因(教师地位)、教师任务、择师标准、师生关系●评价●第五章宋辽金元时期理学教育思想和学校的改革与发展●宋●文教政策:兴文教,抑武事 4●育士制度●官学教育的发展●官学体制●三次兴学:庆历兴学、熙宁兴学、崇宁兴学●教学方法改革苏湖教法、三舍法●高级私学的发展----书院●●低级私学的发展----私塾与蒙养教材●白鹿洞书院●选士制度:科举制度进一步发展●教育思想●王安石●教育实践●著作●主持熙宁兴学●改革科举●崇尚使用的教育思想:目的、内容●系统的人才理论:教、养、取、任●朱熹●教育实践:《四书章句集注》、白鹿洞书院、蒙学教材●人性论:性即理●教育作用:变化气质存天理,灭人欲●教育作用:明人伦●教育内容:四书五经●教育阶段:论大学和小学●朱子读书法:心志体力渐熟●道德教育●义利对立●任务●方法●原则:《白鹿洞书院揭示》●课程观:四书、分阶段●教学顺序:同《中庸》●学习途径●元●文教政策:遵用汉法 2●育士制度●官学教育的发展●官学体制●教学方法改革:社学、积分法●高级私学的发展----书院●●低级私学的发展----私塾与蒙养教材●●选士制度:科举制度中落●第六章明清时期的教育早期启蒙教育思想●明●文教政策:治国以教化为先,教化以学校为本 3●育士制度●官学教育的发展●官学体制●教学方法改革:监生历事●高级私学的发展----书院●东林书院●低级私学的发展----私塾与蒙养教材●●选士制度:科举制度鼎盛并僵化●教育思想●王守仁●教育作用:良知的含义和特点、致良知●教学●内容●方法●教学原则(随人分限所及):简介、含义、评价●论儿童教育《训蒙大意示教读刘伯颂等》:内容、评价●清●文教政策:兴文教,崇经术,以开太平 3●育士制度●官学教育的发展●官学体制●教学方法改革:六等黜陟法●高级私学的发展----书院●诂经精舍与学海堂、漳南书院●低级私学的发展----私塾与蒙养教材●●选士制度:科举制度进一步僵化●教育思想●黄宗羲:公其是非于学校●简介●内含 3●实践●评价:职能创新、国家决策民主化(启蒙作用)●教育内容、思想●王夫之(性日生而日成)●简介●内涵●教育作用:继善成性,使之为善;改善为恶●评价●颜元●简介●对传统教育的批判:脱离实际、义利对立观●实学教育观:漳南书院●明末清初思潮:批判理学教育思想●代表人物●特点:两批评两教育一主张一方法●第七章中国教育的近代转折●教会学校的举办●发展过程:四阶段●课程:宗教、外语、西学、儒学经典●性质与影响●积极影响●消极影响(性质)●太平天国运动(农民阶级)●改革措施:批判儒学、文字文风、改革科举制、教育组织和教育内容●评价(针对措施逐条对应)●洋务运动(地主阶级)●措施●兴办学堂●目的、内容、类型、特点、意义●京师同文馆、福州船政学堂●留学教育起步●背景、幼童留美、派遣留欧、评价●教育思想:张之洞●简介●中体西用思想的形成和发展●内容:《劝学篇》●简评:洋务运动、新政、纲领性文件、被批●第八章近代教育体系的建立●早期改良派●代表人物●主要观点:学西学、改科举、建立近代学制、提倡女子教育●维新派●措施●百日维新前●措施●兴办学堂:自办学堂、对洋务观念有所突破的学堂●发行报刊:《万国公报》《强学报》《时务报》《国闻报》●兴办学会:背景强学会、上海强学会●评价:阵地、宣传工具、互相补充、宣传思想、政治团体●百日维新后●创办京师大学堂:简介、实践、特点、评价●改革科举制度,废八股取士,设经济特科●讲求西学,普遍建立新式学堂●教育思想●康有为●教育改革主张:教育作用、措施●《大同书》:理想社会、前后衔接的教育体系、评价●梁启超●教育作用●教育目的●论学制:简介、内容、评价●论师范(目的、评价)、女子(原因、实践、评价)、儿童教育(理论上、实践上)●其他教育思想:变科举,兴学校;教育经费●严复●对传统教育的批判:八股考试、传统学风●教育作用:鼓民力、开民智、新民德●”体用一致“的文化教育观:内容、评价●新政时期(地主阶级)●措施●颁布学制:壬寅学制、癸卯学制、评价●建立教育行政体制:从中央到地方的教育行政体系●指定教育宗旨:忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实●废科举兴学堂:弊端、过程、意义●留学教育:留日、留美(退庚兴学)●评价●第九章近代教育体制的变革●资产阶级革命派在民国政府时期的教育改革●民国初期的教育改革●制定教育方针:简介、内容、评价●颁布壬子癸丑学制(1912-1913年学制):简介、内容●颁布课程标准:1913年《普通教育暂行课程之标准》●评价(和清末学制相比有何进步)●民国后十年(新文化运动时期)●1922年新学制●简介/背景●产生过程:过程、问题●七项标准:国2 教3 地1 个1●学制体系:总论、横向、纵向、附则●”新学制“的课程标准:1923年《中小学课程标准纲要》●特点:总论、初等、中等、高等、职业、师范●评价:实用主义、适应情况、时代性和合理性、灵活性、里程碑、局限●20年代收回教育权运动和教会教育的扩张●收回教育权运动的原因:教会教育的扩张●过程:1922-1925●结果:《外人捐资设立学校请求认可办法》●意义:遏制教会教育、教会教育世俗化和本土化●蔡元培的教育思想●资产阶级革命教育实践:辛亥革命前、革命后、南京国民政府时期●”五育“并举的教育方针:简介、内容、评价●1917年改革北大的教育实践:背景、内容、简评●教育独立思想及对收回教育权运动的推进:简介、背景、内容、评价●大学院与大学区制:简介、内容、结果、评价●”尚自然、展个性“的教育思想●新文化运动●促进教育改革:观念(4个化)和实践●教育思潮:平民有职业,工读勤俭学,科学很实用,国家兴主义●学校教育改革与实践:过程、表现、评价●第十章南京国民政府时期的教育●教育宗旨与教育方针的变迁●党化教育●三民主义的教育宗旨●”战时须作平时看“的教育方针:简介、主旨、措施、意义●教育制度的改革●大学院、大学区制(蔡元培)●1928年圩戊辰学制:七项原则、学制体系、突出特点●学校教育的管理措施●整饬学风,建立训育制度●中小学童子军训练和高中军训●颁布课程标准,实行教科书审查制度●中学毕业会考(学业水平考试)●学校教育的发展●幼儿、初等、中等、高等、师范、职业●第十一章中国共产党领导下的革命根据地教育●新民主主义教育发端●教育实践●工农教育、干部学校、青年教育●工人教育:长辛店劳动补习学校●农民教育:日班、夜校●干部教育:湖南自修大学、上海大学、农民运动讲习所●青年教育:内容、实践●黄埔军校●简介●特色:新三民主义,政治+军事;课堂教学+现实斗争;军法管理●评价:完整的建军路线,军事政治人才●教育思想●李大钊●简介●观点:教育本质、工农大众的教育、青年教育●评价●恽代英●简介●观点:教育与社会改造、儿童教育、中等教育(目的、课程、教科书、教学方法)●评价●革命根据地的教育●教育方针:苏区、抗战时期、解放区●干部教育●在职干部教育:内容、形式、类别特点●干部学校教育:高级、中级、特色●抗大:简介、方针、校训、宗旨、学风、政治思想教育、教学方法●群众教育●成人教育为中心●冬学和民校●学校教育:苏区、抗战、解放区●基本经验:教育为政治服务、教育与政治和生产劳动结合、新型教育体民办公助、教学制度和方式改革●第十二章现代教育家的教育理论与实践●杨贤江----马克思主义理论教育●教育实践:《教育史ABC》、《新教育史大纲》●论教育本质:双重职能、本质的演变●论教育功能:有助于社会、受之于社会;三个批判●”全人生指导“与青年教育:问题分析、含义、途径、内容●简评:马克思主义理论建设、青年教育●黄炎培----职业教育思想●教育实践:职业教育的探索、提倡采用实用主义●教育理论●职业教育作用:理论、现实●职业教育地位:一贯的、整个的、正统的●职业教育目的:无业者有业,有业者乐业●职业教育方针:社会化(宗旨、目标、组织、方式)科学化(研究过程、管理方法)●职业教育原则:手脑并用、做学合一、理论与实际并行、知识与技能并重●职业道德教育:敬业乐群●晏阳初----乡村教育运动和平民教育运动●定县调查与分析中国问题(愚贫弱私)●四大教育:文艺、生计、卫生、公民●三大方式:家庭式教育、社会式教育、学校式教育●两化:化农民、农民化●评价●梁溯溟----乡村教育建设●立足于文化传统的乡村建设实验与分析中国问题●中国问题的症结:表面和根源●如何解决:乡村建设(目的)的原因、乡村教育(手段)的原因●山东菏泽和邹平-----乡农学校●学校机构:按照自然村落和行政级别形成,分乡学和村学●组织原则:两个合一●教学方式:《村学乡学须知》●教学内容:服务于乡村建设,密切联系实际需要,共有课程和各校课程●评价●陈鹤琴----”活教育“●教育实践:幼儿教育和儿童教育探索+”活教育“实验●”活教育“理论体系●目的论:做人,做中国人,做现代中国国人●课程论:大自然、大社会都是活教材●教学论:做中教,做中学,做中求进步●陶行知----”生活教育“●教育实践:小先生制●”生活教育“理论体系●生活即教育(核心)●社会即学校●教学做合一-----方法论。

人教版高中历史必修3 1.4课文注释:王夫之及其唯物思想

课文注释:王夫之及其唯物思想

王夫之(1619—1692),字而农,号姜斋,湖南衡阳人。

1643年,农民起义军势力不断壮大,张献忠曾邀他参加农民军,他拒绝了。

1644年,清兵入关,不断往南推进,王夫之和友人管嗣裘一起在衡山起兵抗清。

兵败,逃到广东肇庆,效力于南明桂王政权,对桂王政权里许多人结党争权的现象深表不满。

不久,他见大势已去,辞职还乡,长期住在湖南湘西苗瑶山区。

他隐居在衡山石船山麓,努力著述,人称船山先生。

著作现存《船山遗书》288卷,还有一部分已经散失了。

代表作有《张子正蒙注》《周易外传》《尚书引义》《读四书大全说》《思问录》《黄书》《噩梦》和《读通鉴论》等。

王夫之发展了古代朴素的唯物思想。

他认为:“尽天地之间,无不是气,即无不是理也”,“气”是物质实体,“理”是客观规律,即物质是普遍存在的,客观规律也是普遍存在于物质本身的;又说:“气者,理之依也”,这里的“理”是指精神,即精神是依赖于物质的,由物质产生的,离开物质,精神就不存在。

王夫之还研究了认识论反映论的一系列问题。

他认为客观事物是可以认识的,而认识则来源于实践—“纾”(这里的“纾”,指的是个人的实践)。

王夫之的哲学思想是对我国古代朴素唯物思想的一个总结,并且把它推向新的高峰,在我国古代哲学史上有着突出的地位。

王夫之ppt课件17页

太和絪緼之气

表示阴阳二气作为世界的本体,其特性在于合 一;

阴阳合一之实体,具有运动的性能。

所谓“絪缊”,就是“二气交相入而包孕以运 动之貌”,阴阳二气相互渗透,其中孕含着运 动的本性。阴阳二气絪缊不息乃气化万物的根 本。也就是说,阴阳合一之气具有运动的性能, 其运动的状态即称为“絪缊”。 。

“道”作为法则或一物之所以然,不能独立存 在,只有“器”才是唯一存在的实体,而道不 是实体,只能依赖于器而存在。所以,他又说: “据器而道存,离器而道毁。”

《周易外传》卷2。

二、理不先而气不后

张载 :“天地之气,虽聚散攻取百涂,然其 为理也顺而不妄” 《正蒙·太和》

程朱学派则以理气为中心建立起理本论的哲学 体系,主张理在气先

罗钦顺、王廷相反对程朱学派的理先气后说, 强调“理只是气之理”,“理根于气”。

他说:“太虚之为体,气也。气未成象,人见 其虚,充周无间者皆气也。” 《张子正蒙 注·乾称》

“阴阳二气充满太虚,此外更无他物,亦无间 隙,天之象,地之形,皆其所范围也。散入无 形而适得气之体,聚为有形而不失气之常。” 《张子正蒙注·太和》

太极本体和天地万物的关系

“阴阳不孤行于天地之间……行不孤则必丽 (附著)物以为质”《周易外传》卷7

《周易内传·系辞上》说:“阴阳之本体,絪 緼相得,合同而化,充塞两间,此所谓太极也, 张子谓之太和。”

出乎象,入乎形;出乎形,入乎象。两间皆形 象,则两间皆阴阳也。两间皆阴阳,两间皆道。 《周易外传》卷5。

形上和形下的关系

《周易外传》卷五:“形而上者谓之道,形而下者谓 之器,统之乎一形,非以相致而何容相舍乎?”

中国教育名家 第八章 王夫之

3、学思“相资以为功” 、学思“相资以为功”

学、思二者不可偏废,而必相资以为功: 相互促进。 “致知之途有二:日学,日思。学非有 致知之途有二: 致知之途有二 日学,日思。 碍于思,而学愈博则思愈远; 碍于思,而学愈博则思愈远;思正有功 于学,而思之困则学必勤。 于学,而思之困则学必勤。”

四、道德观

《十三经》 十三经》

内容

《十三经》是儒家文化的基本著作: 十三经》是儒家文化的基本著作: 春秋》 《易》、《诗》、《书》、《礼》、《春秋》、 左传》 公羊传》 谷梁传》 《左传》、《公羊传》、《谷梁传》、《礼 孝经》 论语》 孟子》 记》、《孝经》、《论语》、《孟子》、《尔 汉代经师的训诂之作)。 雅》(汉代经师的训诂之作)。

1、“天理”在“人欲”中。“离欲而别无 、 天理” 人欲” 理”,主张“节欲”(君子爱财取之有道), 主张“节欲” 君子爱财取之有道), 有历史进步性。 有历史进步性。 2、“天下之公”为本,“一人之私”为末 、 天下之公”为本, 一人之私” “以天下论者,必循天下之公,天下非一姓之 以天下论者,必循天下之公, 私也。”“一姓之兴亡 私也;而生民之生死, 一姓之兴亡, 私也。”“一姓之兴亡,私也;而生民之生死, 公也。 效忠君主是有条件的, 公也。”效忠君主是有条件的,即,君主必须 天下之君” 是“天下之君”。

二、教育作用

1、教育是治国之本 、 “王者之治天下,不外乎政教之二端。 语其本末,则教本也,政末也。” 2、教育能“继善成性”,除“恶习” 恶习” 、教育能“继善成性” “性也,生也,日生而日成之 也。”“未成可成,已成可革。”

三、教学思想

1、因人而进 、

学生之间“质不齐”,“量不齐”,“德不 齐”,“知不齐”。故应“因人而进”。 “君子之教,因人而后进,有不齐之训焉。” “顺其所易,矫其所难,成其美,变其恶,教 非一也(教法不同),理一也(道理一样), 从人者异耳(因人而异)。” 因人而进的关键是了解学生。“必知德行之 长而利导之,尤必知其人气质之偏而变化之。”

王夫之的教育思想备课讲稿

王夫之的教育思想王夫之的教育思想明末清初是中国封建社会大动荡的时代。

政治、经济的巨大变动,有力地推动了思想领域的发展,思想和学术领域出现了进步的实学思潮。

他们以批判的、求实的精神,抒发了深刻而新颖的社会政治观点、哲学观点、历史观点,同时也提出了别开生面的具有进步意义的教育观点,对于传统的理学教育进行了深刻的批判,提出了经世致用的实学教育思想,在中国教育思想史上有重大意义。

王夫之、颜元是实学思潮的代表性人物,从他们的思想主张中,可以看到实学思潮的基本特点和内容,以及他们反对传统理学教育,建立改良的、具有初步民主思想的新教育的要求。

王夫之(1619-1692)字而农,号姜斋,湖南衡阳人,学者称其为船山先生。

自幼“颖悟过人”,习读“五经”,广泛阅读古代哲学和史学书籍。

14岁中秀才,24岁中举人。

青年时代他以“东林”、“复社”为楷模组织了“匡社”,曾举兵起义。

阻止清兵南下。

失败后,投身于桂王的南明政权任翰林院庶吉士。

嗣后,辞职返家,坚持反清。

33岁起流居湘西,与瑶民混居,以授徒讲学和从事著述为业。

57岁,迁徙在湘西蒸左石船山,筑茅舍而居,名“湘西草堂”。

在这里十七年如一日,热心教育生徒,奋笔疾书,写下了许多不朽著作。

现存《船山遗书》共72种,258卷。

与哲学、教育和政治有关的著作有《周易外传》、《尚书引义》、《读四书大全说》、《张子正蒙注》、《黄书》、《噩梦》等。

王夫之是我国17世纪的一位伟大的唯物主义思想家。

在他的著作中,提出了许多唯物主义教育观点,在人性论、理欲关系、知行关系、学思关系等教育的基本理论问题上,对理学教育进行了批判,同时提出了自己的卓越见解。

他的教育思想在我国古代教育思想史上,占有重要地位。

一、人性论和教育作用王夫之关于人性的观点,有其特点。

在中国思想史上,自先秦诸子至宋明博儒,都局限在性的善、恶方面;而王夫之则主张人性是后天学习而成的,是“日生则日成”、“继善成性”的。

王夫之认为,人性是一种人类所具有的潜在的发展能力,即所谓“气禀”。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

谢谢

学术成果

• 王夫之一生著书320卷,《礼记章句》、 《周易内传》、《周易外传》、《尚书引 义》、《读四大全说》、《张子正蒙注》、 《思录内外篇》、《黄书》、《噩梦》等。

二、教育作用的思想

1. 教育是治国治本

• 王夫之指出“王者之治天下,不外政教之 二端。语其本末,则教本也,政末也。” 认为政治国家不外乎政治和教育两大问题, 其中教育最为根本。他告诫“谋国者”欲 “安天下”,当以“文教为重”,必须把 教育置于重要的地位。 • 认为教育的发展离不开经济,教育的发展 还必须以经济为基础,人民“衣食足”而 “天下治”的治国思想。

• 他出身于知识分子家庭,4岁跟随大哥 王介之读书,7岁读完《十三经》,被 视为是“神通”,10岁起,直接受业 于父亲王朝聘叔父王廷聘。14岁中秀 才,24岁与大哥同中举。1644年,李 自成进北京,明朝灭亡,“进士”梦 破灭。

• 他的生活和讲学活动是在及其艰苦的 条件下进行的。因为他不肯向清朝屈 服,所以隐姓埋名,隐居山林,居无 长处,讲无定所。虽生活清贫,疾病 缠身,但著述讲学不辍,归隐山林后 在极其艰苦的条件下,仍读书不已, 康熙十四年(公元1675年)移居石泉 山下,筑一茅舍,取名“湘西草堂”, 潜心著述,教授生徒,度过了一生最 后17个春秋。

三、道德观与道德修养论

(一)主张“天理”和“人欲”紧密相联, “天理”存在于“人欲”之中。 王夫之反对理学家“存天理,灭人欲” 教育目标,认为“理与欲皆自然而非人 为”,即人欲是人类生存的自然要求, 是保证人类存活的基本要求。理是正当 的欲望反映,所以他主张节欲和导欲。 (二)提倡不以“一人之私”而“废天下 之功”

四、道德修养原则

Hale Waihona Puke 1. 强调立志• 王夫之与其他学者一样,主张为学者 首先要立志,“立志则学思从之,故 才日益而聪明盛,成乎富有;志之笃, 则气从其志,以不倦而日新。”

2. 主张自得

• 王夫之认为道德修养的关键在于学生 的自觉,他曾说:“教在我,而自得 在彼。”怎样才能做到自得呢?首先, 学生要“自勉”,其次,学生要有 “自修之心”,认为只有在学生产生 了道德修养的自觉要求后,教师因势 利导给予教育,才会取得好的教学效 果。

3 重视力行

• 王夫之指出,道德修养不能停留在意 识阶段,还必须将道德知识变成实际 行动。在他看来,“行”不仅有验证 到的真假的功效,“知者非真知也, 力行而后知之真”。“行”还是衡量 道德心的标准。“何以谓之德?行焉 而得之谓也”

论知与行的关系

• 王夫之在知行关系问题上,既不同意朱熹的 “知先行后”说,也不同意王守仁的“知行 合一”说,他主张“行先知后,知性并进, 相互为用”。他说“行可兼知,而知不可兼 行。”又说“知行相资以为用,为其各有致 功,而亦各有其效,故相资以为用。”他一 方面提出“行可兼知”的观点,强调知源于 行,必须从行动上检验知识的效果功用,否 定脱离实际,读死书的弊端,另一方面,又 提出知行相互为用,不能混淆,二者都不可 偏废,比较正确地揭示了人的认识规律。

五、论教师

王夫中重视教师在教育过程中的主导作用, 对于“教者之事”,即为师之道,提出了 明确的要求。 概括起来主要有以下几点:

1、“必恒其教事”。 教师对待工作,应该像园丁培育花朵一样,要 孜孜不倦,坚持不懈。教师应该热爱教育工作, 乐意精心培育人才。 2、“明人者先自明”。 教师的责任在于向学生传授知识,讲明道理。 “欲明人者先自明” 教师只有具有渊博的知识, 深刻领会了道理,才能胜任教育工作。 3、要“正言”、“正行”“正教”。 王夫之非常重视教师自身的道德行为在教育活 动中对学生所产生潜移默化的影响,曾将此称 为“起化之原”。他指出“立教有本,躬行为 起化之原;谨教有术,正道为渐摩之益。”

王夫之的教育思想

制作人:蒋芝

(教育一班)

一、人物轶事

(一)、生平与教育活动

王夫之(1619-1692年),字而农,号 姜斋,湖南衡阳人,明末清初著名的思想启 蒙家,他继承和发展了中国传统哲学的朴素 唯物论,形成了唯物主义的宇宙观和历史观。 从而使中国古典唯物主义发展到了新高峰。 晚年隐居于石船山,后人称其为船山先生。

2 教育对人的发展起重要作用

• 一,继善成性,使之为善。 • 二,改变青少年时期因“失教”而形成的恶 习。

学与思是相互 结合、补充、 依赖,“学愈 博则思愈 远”,“思之困 则学必勤”

学思“相资以为功”

因 人 而 进 教学思想

教育应根据学 生的不同差异 而进行有的放 矢的教育。

施之有序

教学应该有顺序的进行,遵循循序渐进的原则, 把教学过程形象的分为五个阶段即:“粗小之 事”—“粗小之理”—“精大之事”—“精大之 理”—教学大小、精粗之理的综合和统一。