小儿推拿常用穴位完整版本

小儿推拿按摩常见(头面部)穴位图解

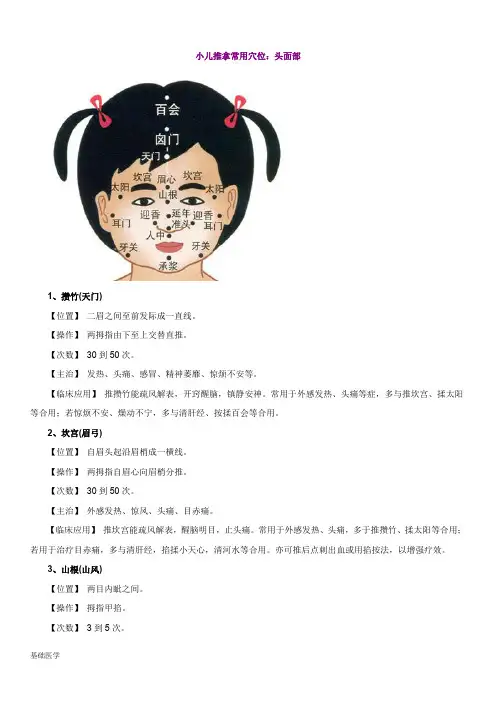

小儿推拿按摩常见(头面部)穴位图解穴位:百会位置:两耳尖直上,头顶正中。

操作:用拇指端按揉,约按揉30次。

主治:头痛,脱肛,遗尿,惊痫等。

穴位:天门(攒竹)位置:自两眉中间至前发际呈一条直线。

操作:用两拇指面自眉心起,交替向上直推至前发际,约推30~50次。

主治:感冒发热,头痛,精神萎靡,惊风等。

穴位:太阳位置:在两眉梢后凹陷处。

有左为太阳,右为太阴之说。

操作:两拇指或两中指端分别在左右两太阳穴上揉动。

向前揉为补,向耳后揉为泻。

揉30次。

主治:外感发热,头痛,头晕。

推坎宫穴又叫分头阴阳。

眉心至两眉稍成一横线为坎宫穴。

推法为用两拇指面自眉心向两侧眉梢分向推动30~50次。

此种手法可疏风解表,止头痛,醒脑明目。

适用于感冒发热,头痛,哭闹不安,惊风,屈光不正。

山根穴位于印堂穴下,从侧面看,是鼻子起始的位置,如果把面部看成是地面,山根穴那鼻子便是山脉升起之地,所以称之为山根。

财运的基本就从山根而起,山根挺拔,通常是纳财之基础,也就是鼻梁要隆起,而不要塌陷。

有必要提一下,隆起是平衡的升起,而并非露骨。

按摩此穴3—5次,掐山根穴有开关窍、醒目定神的作用。

取穴方法位于两眼内毗连线中点与印堂之间的斜坡上。

有明目、安神之作用。

主治疾病主治目赤肿痛、迎风流泪、鼻塞不通等。

也可作诊察穴使用,若见青筋基邢,则是惊风或内伤的表现。

穴位:人中位置:人中沟上1/3与下2/3交界处。

操作:用拇指甲掐之。

约掐3~5次。

主治:昏厥,惊风,抽搐。

您所在的位置:首页 > 人体穴位 > 小儿推拿穴位:迎香位置:鼻翼外侧,旁开5分。

操作:用食、中二指按揉。

约15~30次。

主治:鼻塞流涕,口眼歪斜。

穴位:牙关(颊车)位置:下颌角前上方1寸,用力咬牙时,咬肌隆起高点处。

操作:用食、中二指按揉。

约15~30次。

主治:牙痛,牙关紧闭,口眼歪斜等。

穴位:印堂(眉心)位置:两眉之间连线中点。

操作:用拇指甲作掐法或用指端作揉法。

掐5次,按揉50次左右。

小儿推拿手指的常用穴位总汇

小儿推拿手指的常用穴位总汇

2020-01-16

超实用健康小知识安利给你!

脾经:(拇指桡侧赤白肉际处,指尖到指根)作用:健脾,补血生肌,消食滞,化痰涎

主治:

补脾:保健,脾虚泄泻

清脾:口舌生疮,发烧

清补脾:伤乳食,消化不良,痰湿咳嗽,湿疹肝经(食指掌面由指尖到指根)

作用:平肝熄风,解热镇惊,开郁除烦

主治:

平肝:急慢惊风 ,目赤 ,感冒 ,烦躁不安

头晕头痛等

肺经(无名指掌面由指尖到指根)

作用:疏风解表,顺气化痰,止咳利咽

主治:

清肺:感冒,发烧,咳嗽痰喘,湿疹

咽喉痛

肾经(小指掌面由指尖到指根)

作用:补肾益脑,温下元

主治:

补肾:先天不足 ,五迟五软 ,遗尿

大肠穴(食指桡侧赤白肉际处,指尖到虎口)作用:调整大肠功能,固肠涩便,止泻痢

主治:

补大肠:久泻 ,脱肛

清大肠:实秘痢疾泄泻发烧

清补大肠:虚秘消化不良湿疹

小肠穴(小指尺侧,由指根到指尖)

作用:利尿止泻,分清降浊,清膀胱之火主治:尿闭

小便不利

口舌生疮

四缝穴(第二到第五指掌面,

每指第一指关节横纹)

作用:开郁散结,止吐泻,通调三焦之气主治:流口水

厌食

腹泻

呕吐。

小儿推拿穴位总结

1、线状穴位头面部——坎宫:自眉头沿眉至眉梢成一直线。

天门:两眉中至发际成一直线。

天柱骨:颈后发际正中至大椎成一直线。

背腰部——脊柱:自大椎至长强成一直线。

七节骨:自第四腰椎至长强成一直线。

上肢部——小肠:小指尺侧边缘,自指尖至指根成一直线。

大肠:食指桡侧边缘,自指尖至虎口成一直线。

肾纹:手掌面,小指间第二指间关节横纹处。

四横纹:手掌面,食、中、无名、小指第一指间关节横纹处。

小横纹:手掌面,食、中、无名、小指掌指关节横纹处。

内八卦:手掌面,以掌心为圆心,从圆心至中指横纹约2/3处为半径作圆圈。

运土入水:手掌面,从拇指根至小指根,沿手掌边缘作一弧形曲线。

运水入土:手掌面,从小指根至拇指根,沿手掌边缘作一弧形曲线大横纹:仰掌,掌后横纹处。

三关:从阳池至曲池处成一直线。

六腑:从阴池至肘尖处成一直线。

天河水:从总筋至曲泽处成一直线。

下肢部——箕门:大腿内侧,从腹股沟中点至膝盖内上缘成一直线。

2、面状穴位胸腹部——胁肋:从腋下两胁至天枢处。

腹:腹部。

丹田:小腹部。

上肢部——脾经:大拇指末节罗纹面。

肝经:食指末节罗纹面。

心经:中指末节罗纹面。

肺经:无名指末节罗纹面。

肾经:小指末节罗纹面。

胃经:拇指掌面近指端第一节。

板门:手掌面大鱼际处。

3、点状穴位头面部——耳后高骨:耳后入发际高骨下凹陷中。

胸腹部——乳根:乳下2分。

乳旁:乳处旁开2分。

肚角:脐下2寸,旁开2寸。

背腰部——龟尾:尾椎骨端。

肺俞:第三胸椎棘突下,旁开1.5寸。

上肢部——肾顶:小指顶端。

掌小横纹:掌面小指根下,尺侧掌纹头。

内劳宫:手掌面,屈指无名指和中指间中点。

小天心:大小鱼际交接处凹陷中。

总筋:掌后腕横纹中点。

阳池:掌后横纹近拇指端。

阴池:掌后横纹近小指端左端正:中指甲根大拇指侧赤白肉际处。

右端正:中指甲根小指侧赤白肉际处。

老龙:指背,中指甲根中点一分许。

五指节:掌背五指第一指间关节。

二扇门:掌背中指指根本节两侧凹陷中。

上马:手背无无名指及小指掌指关节后陷中。

收集整理小儿推拿常用穴附每个穴位图

五、百会

• 【位置】头顶正中线与两耳尖连线的交点处。 前发际正中直上5寸,后发际正中直上7寸。

• 【操作】用拇指端按或揉,按30~50次,揉 100~200次,称按百会或揉百会

• 【作用】按揉百会:安神镇惊,升阳举陷。 治疗惊风、惊痫、烦燥等症,多与清肝经、 清心经、掐揉小天心等合用;用于遗尿、脱 肛等症,常与补脾经、补肾经、推三关、揉 丹田

将小儿拇指屈曲,循拇指桡侧缘向指根方向直推也为补,称补脾经;由小儿拇指尖直推向指根为清,称清 脾经(只做第一节指)。补脾经和清脾经统称为推脾经。100~500次。 • 【主治】消化不良、呕吐腹泻等。 • 【功效】补脾经:健脾胃,补气血;清脾经:清湿热,止吐泻。 • 【应用】补脾经主要用于脾胃虚弱、气血不足而引起的食欲不振、消化不良、形体消瘦等症。 • 清脾经主要用于湿热内蕴、肌肤发黄、恶心呕吐、腹泻痢疾及热结便秘等症。脾为后天之本,小儿脏腑娇 嫩,形气未充,脾常不足,故一般脾经以补为主。 • 若脾实证需用清法,需清后加补,补法操作次数为清法一半。

气喘、咳嗽、呕逆均有效。

二、乳旁

• 【位置】乳外旁开一横指(0.2寸),左右两 穴。

• 【操作】以两手四指扶患儿两胁,再以两拇 指于穴位处揉30~50次,称揉乳旁。

• 【作用】揉乳旁:宽胸理气,止咳化痰。治 疗胸闷、咳嗽、痰鸣、呕吐等症。

三、乳根

• 【位置】乳头直下0.2寸,第五肋间隙。 • 【操作】以两手四指扶患儿两胁,再以两拇

于腹痛、腹泻。

五、脐

• 【位置】肚脐正中。 • 【操作】用中指指腹揉转,揉中加按,100-300次;或掌摩。 • 【功效】温阳散寒、健脾和胃、消食导滞、涩肠固脱。 • 【主治】腹胀、腹痛、食积、吐泻、便秘。 • 【临床应用】常与摩腹、揉龟尾、推上七节骨配合应用。

小儿推拿常用穴位

小儿推拿常用穴位:头面部1、攒竹(天门)【位置】二眉之间至前发际成一直线。

【操作】两拇指由下至上交替直推。

【次数】30到50次。

【主治】发热、头痛、感冒、精神萎靡、惊烦不安等。

【临床应用】推攒竹能疏风解表,开窍醒脑,镇静安神。

常用于外感发热、头痛等症,多与推坎宫、揉太阳等合用;若惊烦不安、燥动不宁,多与清肝经、按揉百会等合用。

2、坎宫(眉弓)【位置】自眉头起沿眉梢成一横线。

【操作】两拇指自眉心向眉梢分推。

【次数】30到50次。

【主治】外感发热、惊风、头痛、目赤痛。

【临床应用】推坎宫能疏风解表,醒脑明目,止头痛。

常用于外感发热、头痛,多于推攒竹、揉太阳等合用;若用于治疗目赤痛,多与清肝经,掐揉小天心,清河水等合用。

亦可推后点刺出血或用掐按法,以增强疗效。

3、山根(山风)【位置】两目内眦之间。

【操作】拇指甲掐。

【次数】3到5次。

【主治】惊风、抽搐。

【临床应用】掐山根有开窍醒脑、定神的作用。

对惊风、昏迷抽搐等症,多与掐入中、掐老龙等合用。

本穴用于治疗疾病外,还和年寿、准头等穴用于诊断,如见山根处青筋显露为脾胃虚寒或惊风。

4、颊车(牙关)【位置】耳下一寸下颌骨陷上方的咬肌中。

【操作】拇指按或中指揉。

【次数】5到10次。

【主治】牙关紧闭,口眼歪斜。

【临床应用】按颊车主要用于牙关紧闭,若口眼歪斜则多用揉颊车。

5、囟门【位置】前发际正中直上两寸,百会前骨陷中。

【操作】两手扶儿脱,两拇指自前发际向该穴轮换推之(囟门未合时,仅推至边缘)称推囟门。

拇指端轻揉囟门。

【次数】推或揉,各50到100次。

【主治】头痛、惊风、神昏、烦躁、鼻塞、衄血等。

【临床应用】推揉囟门能镇惊安神、通窍,多于头痛惊风、鼻塞等症。

正常前颅在生后12到18月之间闭合,故临床操作时手法需注意不可用力按压。

6、耳后高骨【位置】耳后入发际高骨下凹陷中。

【操作】两拇指或中指端揉。

【次数】30到50次。

【主治】头痛、惊风、烦躁不安。

【临床应用】推耳后高骨能疏风解表。

小儿推拿按摩常用穴位 上肢部穴位(一)

小儿推拿按摩常用穴位上肢部穴位(一)小儿推拿是运用一定的手法作用于小儿体表的特定穴位,使经络通畅,气血流通,以调整脏腑功能,达到治病保健目的的一种方法。

且小儿推拿对常见病、多发病均有较好疗效,尤其是消化道病症疗效最佳,对小儿某些慢性病及疑难病症均有显著效果。

一、大陵穴:主要功效:清心凝神。

穴位定位:大陵穴位于腕掌横纹的中点处,当掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

主治疾病:癫狂,呕吐。

掌握以下三种穴位疗法,有助于预防和改善上述疾病。

1.按摩方法:用拇指指腹按揉大陵穴1到3分钟,有刺痛的感觉。

用相同的方法按揉另一侧大陵穴,每天坚持,可缓解癫狂、呕吐。

2.艾灸方法:准备艾条、打火机,用打火机将艾条一端点燃。

用艾条温和灸灸治大陵穴3到5分钟,用相同的方法操作另一侧大陵穴,每日一次,可治疗癫狂、呕吐等病症。

3.刮痧方法:准备刮痧板、经络油,在穴位上涂抹适量的经络油。

用角刮法刮拭大陵穴2到3分钟,可不出痧。

用相同的方法操作另一侧大陵穴,隔天一次,可治疗癫狂、呕吐等病症。

二、阳池穴:主要功效:清热通络。

穴位定位:阳池穴位于腕背横纹中,当直升机间的尺侧缘凹陷处。

主治疾病:肩背痛,手腕痛。

掌握以下两种穴位疗法,有助于预防和改善上述疾病。

1.按摩方法:先用拇指指腹按柔一侧阳池穴1到3分钟,以有刺痛的感觉为佳。

再用掌心推揉一侧阳池穴1到3分钟,用相同的方法按摩另一侧阳池穴,每天坚持,可缓解肩背痛、手腕痛。

2.艾灸方法:准备艾条、打火机。

用打火机将艾条一端点燃,用艾条温和灸灸治阳池穴3到5分钟。

用相同的方法灸治另一侧阳池穴,每日一次,可治疗肩背痛、手腕痛。

三、液门穴:主要功效:清火散热,消炎。

穴位定位:液门穴位于手背部,当第四、五指间,指蹼缘后方赤白肉际处。

主治疾病:中暑、昏迷、热病、心痛。

掌握以下三种穴位疗法,有助于预防和改善上述疾病。

1.按摩方法:用拇指指尖垂直掐按液门穴1到3分钟,有刺痛的感觉。

用相同的方法掐另一侧液门穴,每天坚持,可缓解中暑、热病。

小儿推拿常用穴位

迎香

• 位置:属手阳明大肠经穴,鼻翼旁0.5寸。 • 操作:用食中二指按揉称揉迎香。 • 次数:20~30次。 • 功效:宣肺气、通鼻窍。 • 临床应用:鼻塞流涕。 • 引文:《幼科推拿秘书》:“黄蜂入洞,

此寒重取汗之奇法也”

牙关

• 位置:耳下一寸、下颌骨陷中。 • 操作:拇指按或中指揉,称按牙关或揉牙

小儿推拿常用穴位

常用穴位特点

• 除成人穴位外,有许多特定穴 • 形状各异,有向良性调节作用 • 穴位与手法的操作密不可分 • 单位体表面积穴位密集程度高

头面部穴位

攒竹(天门)

• 位置:两眉中间至前发际成一直线。 • 操作:两拇指自下而上交替直推,称推攒

竹(开天门)。

• 次数:30~50次 • 功效:疏风解表、开窍醒脑、镇静安神。 • 临床应用:外感表证,惊惕不安,烦躁不

宁。

坎宫

• 位置:自眉头起沿眉向眉梢成一横线。 • 操作:两拇指自眉心向眉梢作分推,称推

坎宫。

• 次数:30~50次。 • 功效:疏风解表、醒脑明目、止头痛。 • 临床应用:外感表证,头痛,目赤痛。

太阳

• 位置:眉后凹陷处。 • 操作:两拇指桡侧自前向后直推,称推太

阳;用中指揉,称揉太阳或运太阳,向眼 方向揉为补,向耳方向揉为泻。

• 次数:30~50次。 • 功效:疏风解表、清热、明目止头痛。 • 临床应用:外感表证,发热,头痛,目赤

痛。

山根

• 位置:两目内眦之中。 • 操作:拇指甲掐,称掐山根。 • 次数:3~5次。 • 功效:开关窍、醒目定神。 • 临床应用:惊风、抽搐。本穴除用于治疗

关。

• 次数:5~10次。 • 功效:开关窍。 • 临床应用:按牙关用于牙关紧闭;揉牙关

小儿推拿穴位

龟尾(长强)

位置:尾椎骨端 操作:揉龟尾 次数:100-300次 功效:通调督脉经气 调理大肠 止泻 性平和 通便

第2、3部分-胸腹腰背部穴位总结

止泻四法: 龟尾七节,摩腹揉脐 保健四大手法: 摩腹揉脐与捏脊,再加按揉足三里

第四部分 上肢部穴位

上肢部穴位:35个(手上:31个)

桥弓

位置:在颈部两侧,沿胸锁乳突肌成一线 (翳风至缺盆) 操作:推桥弓 拿桥弓 次数:推桥弓20-30次 拿桥弓3-5次 主治:小儿肌性斜颈 降血压(成人)

第二部分 胸腹部穴位

胸腹部穴位:10个

天突

膻中 乳旁 胁(胁肋) 中脘 腹 脐 天枢 丹田 肚角

天突

位置:胸骨上窝正中 操作:按天突 揉天突 勾天突 次数:10-15次 功效:理气化痰,降逆平喘,止呕 催吐

运水入土、运土入水

位置:手掌面,拇指根至小指根,沿手掌边 缘一条弧形曲线 操作:运土入水 运水入土 次数:100-300次 功效:运土入水:清脾胃湿热,利尿止泻 运水入土:健脾助运,润燥通便

总筋

位置:腕横纹中点 操作:揉总筋 掐总筋 次数:揉100-300次 掐3-5次 功效: 揉:清心经热,散结止痉,通调周身气机 掐:止惊风抽掣

大横纹

位置:腕横纹。近拇指端(桡侧)称阳池 近小指端(尺侧)称阴池 操作:分(推腕)阴阳(分推大横纹) 合(推腕)阴阳 次数:30-50次 功效: 分阴阳:平衡阴阳,调和气血,行滞消食 合阴阳:化痰散结

十宣(十王)

教材图文版-小儿推拿常用穴位及特定穴

【功用】祛风明目。

头面部穴位

16、牙关 【位置】耳垂下1寸,下颌骨凹陷中。 【操作】用拇指按或中指揉,称按牙关或揉牙关。 【次数】按10次,揉50次。 【功用】开关窍。

小儿推拿常用穴位及特定穴

• 1、天突 • 2、乳旁 • 3、乳根

9、脐(神阙) 10、肚角 11、丹田

• 4、膻中

• 5、中脘 • 6、腹

胸腹部穴位

﹡ 14、气海 【位置】前正中线上,脐下1.5寸,属任脉。 【操作】用拇指或中指或掌根揉,称揉气海,用拇 指或中指端点、按,称点气海或按气海。 【次数】揉100次;点、按均5次。 【功用】散寒止痛,引痰下行。

胸腹部穴位

﹡ 15、关元 【位置】前正中线上,脐下3寸。 【操作】用拇指或中指或掌根揉,称揉关元,若用艾 条灸之,称灸关元。 【次数】揉100次;用艾条灸3-5分钟,或以局部红润 为度。 【功用】培补元气,补肾壮阳。

图1-4-31 揉大椎

腰背部穴位

3、肩井 【位置】在大椎与肩峰连线 之中点,肩部筋肉处。属 足少阳胆经。 【操作】用拇指与示、中二 指对称用力提拿肩井,称 拿肩井;用指端按其穴, 称按肩井。 【次数】拿3〜5次,按揉10 〜30次。 【功用】疏通气血,发汗解 表。

图1-4-32 拿肩井

腰背部穴位

图1-4-21 揉中脘

图1-4-22推中脘

胸腹部穴位

6、腹

【位置】在腹部。 【操作】患儿取仰卧或坐位,医者 用两拇指指端沿肋弓角边缘或自 中脘至脐,向两旁分推,称分推 腹阴阳;用掌面或四指摩之,称 摩腹。逆时针摩为补,顺时针摩 为泻,往返摩之为平补平泻。 【次数】分推100~300次;摩5分钟。 【功用】消食化滞、降逆止呕、健 脾止泻、通便。

﹡ 11、丹田 【位置】小腹部,脐下2.5寸。 【操作】医者用中指端或掌 根揉,称揉脐;用掌或指 摩之,称摩脐,逆时针摩 或揉为补;顺时针摩或揉 为泻;往返揉或摩之为平 补平泻。 【次数】揉100~300次;摩 约5分钟。 【功用】温阳散寒、补益气 血、健脾和胃、消食导滞。