文言虚词者的用法

18个文言虚词(含用法 例句 翻译)

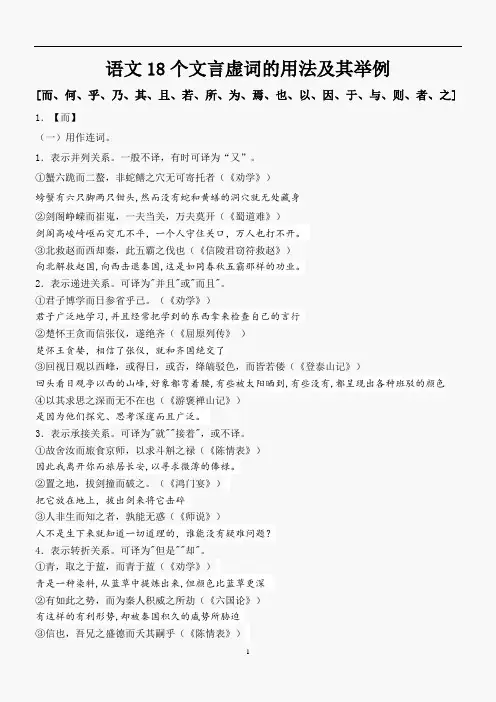

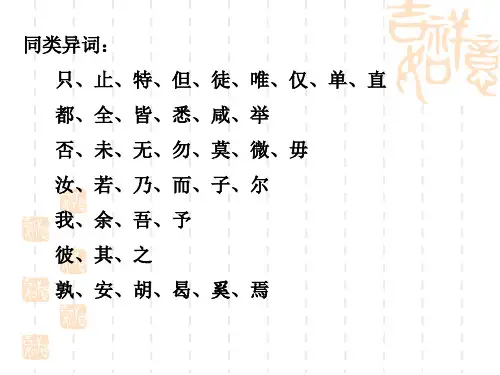

语文18个文言虚词的用法及其举例[而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之] 1.【而】(一)用作连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者(《劝学》)螃蟹有六只脚两只钳头,然而没有蛇和黄蟮的洞穴就无处藏身②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)剑阁高峻崎岖而突兀不平,一个人守住关口,万人也打不开。

③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)向北解救赵国,向西击退秦国,这是如同春秋五霸那样的功业。

2.表示递进关系。

可译为"并且"或"而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)君子广泛地学习,并且经常把学到的东西拿来检查自己的言行②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)楚怀王贪婪,相信了张仪,就和齐国绝交了③回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻(《登泰山记》)回头看日观亭以西的山峰,好象都弯着腰,有些被太阳晒到,有些没有,都呈现出各种班驳的颜色④以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》)是因为他们探究、思考深邃而且广泛。

3.表示承接关系。

可译为"就""接着",或不译。

①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》)因此我离开你而旅居长安,以寻求微薄的俸禄。

②置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)把它放在地上,拔出剑来将它击碎③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)人不是生下来就知道一切道理的,谁能没有疑难问题?4.表示转折关系。

可译为"但是""却"。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)青是一种染料,从蓝草中提炼出来,但颜色比蓝草更深②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)有这样的有利形势,却被秦国积久的威势所胁迫③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《陈情表》)如果是真的,那么我哥哥有(那么)美好的品德反而早早地绝后了呢?5.表示假设关系。

古汉语文言虚词《者的意义和用法》

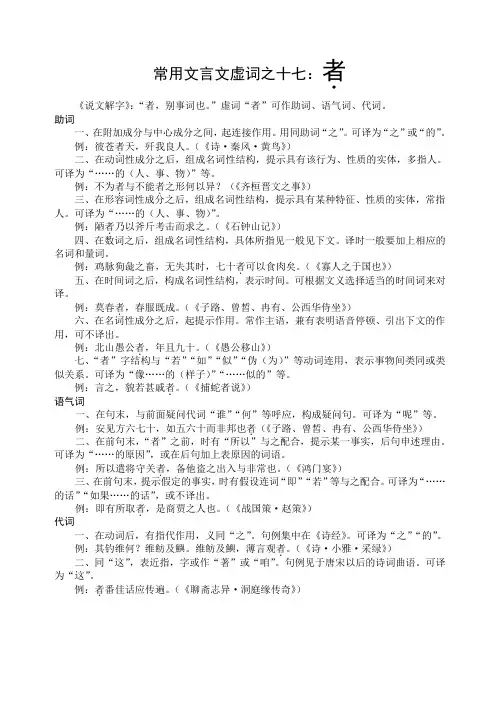

常用文言文虚词之十七:者.《说文解字》:“者,别事词也。

”虚词“者”可作助词、语气词、代词。

助词一、在附加成分与中心成分之间,起连接作用。

用同助词“之”。

可译为“之”或“的”。

例:彼苍者.天,歼我良人。

(《诗·秦风·黄鸟》)二、在动词性成分之后,组成名词性结构,提示具有该行为、性质的实体,多指人。

可译为“……的(人、事、物)”等。

例:不为者.与不能者.之形何以异?(《齐桓晋文之事》)三、在形容词性成分之后,组成名词性结构,提示具有某种特征、性质的实体,常指人。

可译为“……的(人、事、物)”。

例:陋者.乃以斧斤考击而求之。

(《石钟山记》)四、在数词之后,组成名词性结构,具体所指见一般见下文。

译时一般要加上相应的名词和量词。

例:鸡脉狗彘之畜,无失其时,七十者.可以食肉矣。

(《寡人之于国也》)五、在时间词之后,构成名词性结构,表示时间。

可根据文义选择适当的时间词来对译。

例:莫春者.,春服既成。

(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)六、在名词性成分之后,起提示作用。

常作主语,兼有表明语音停顿、引出下文的作用,可不译出。

例:北山愚公者.,年且九十。

(《愚公移山》)七、“者”字结构与“若”“如”“似”“伪(为)”等动词连用,表示事物间类同或类似关系。

可译为“像……的(样子)”“……似的”等。

例:言之,貌若甚戚者.。

(《捕蛇者说》)语气词一、在句末,与前面疑问代词“谁”“何”等呼应,构成疑问句。

可译为“呢”等。

例:安见方六七十,如五六十而非邦也者.(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)二、在前句末,“者”之前,时有“所以”与之配合,提示某一事实,后句申述理由。

可译为“……的原因”,或在后句加上表原因的词语。

例:所以遣将守关者.,备他盗之出入与非常也。

(《鸿门宴》)三、在前句末,提示假定的事实,时有假设连词“即”“若”等与之配合。

可译为“……的话”“如果……的话”,或不译出。

例:即有所取者.,是商贾之人也。

初中文言文虚词的用法10:者

B……的原因,常与“也”连用“……者……也”。例: 吾妻之美我 者,私我也

C引出判断,常与“也”连用“……者……也”。可不译 例:有亭翼 然临于泉上者,醉翁亭也。

Page

6

虚词“者”的用法练习

1忠志之士,忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也( )

LOGO

2望之蔚然而深秀者,琅岈也 (

4作亭者谁( ) ) )

)

)

3 若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏( 5或异二者之为( 6 后遂无问津者(

A结构助词,译作“……的”“……的人”“……的事物” 例:而城居者未之知也。以中有足 乐者 B……的原因,常与“也”连用“……者……也”。例: 吾妻之美我者,私我也 C引出判断,常与“也”连用“……者……也”。可不译 例:有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

A、如鸣佩环,心乐之 永之人争奔走焉

B、全石以为底 不以己悲

C、似与游者相乐 念无与为乐者

D、潭西南而望 学而不思则罔

Page

10

中考真题演练

(2009 衡阳中考) 下列加点字用法相同的一项( )

LOGO

A、困于心 苛政猛于虎也

B、苦其心志 帝感其诚

C、出则无敌国外患者,国恒亡 肉食者谋之

D、舜发于畎亩之中 何陋之有

Page

11

中考真题演练

(2009 衡阳中考) 下列加点字用法相同的一项( B )

LOGO

A、困于心 苛政猛于虎也

B、苦其心志 帝感其诚

C、出则无敌国外患者,国恒亡 肉食者谋之

D、舜发于畎亩之中 何陋之有

Page

12

LOGO

由PowerBar模板组提供

文言虚词者的用法和例句

文言虚词者的用法和例句一、文言虚词的概述文言虚词是指在古代汉语中使用频率较高,但没有实际意义或具有模糊不清的意义的词语。

这些虚词起到连接语句、修饰句子结构、表达情感等作用,是文言文独特的语法现象。

本文将从古代汉语中常见的文言虚词着手,介绍它们的用法及例句。

二、“之”字的用法和例句“之”字作为最典型的虚词之一,在古代汉语中被广泛运用于连词、代词和后置定语等多种语境。

它表示关系、修饰或状态,并且可以与其他助词搭配使用扩展其表达范围。

1. 连接两个名词或形容词:如“天下太平之时”、“奇珍异宝之集”。

其中,“之时”表示时间,“之集”表示行为。

2. 作为介词,引导动宾关系:如“出门而趋之”,表示一个动作紧接着发生,即出门以后立刻赶上去。

3. 被用作衔接从属意义:如“满心欣悦而归之”,表示人怀着高兴的心情返回。

三、“乎”字的用法和例句“乎”字是一种常见的古文助词,它用于疑问句、感叹句或反问句中,以表示询问、肯定或否定的语气。

1. 用于疑问句:如“何人之说孟德曰‘丞相居之’者?”中,“乎”表达了对“何人”的疑问。

2. 用于感叹句:如“万般艰险,苦不可言乎!”中,“乎”增强了感叹的语气。

3. 用于反问句:如“鸿渐此回来而重整旗鼓乎?”中,“乎”加强了反问的效果。

四、“者”字的用法和例句“者”字在文言文中具有非常广泛的应用,它通常用作主谓或主语补足语、修辞手法等多种功能。

1. 作为主谓或主语补足语:如“逝者如斯夫!”、“有天下者必为王”。

其中,“逝者如斯夫”表示某事物已经过去,类似现代汉语中的陈述语气。

2. 表示所引进话题或故事中人物:“吾不知其之姓也”、“客有问曰”。

这种用法为上下文的衔接提供了方便。

3. 作为加强的修辞手法:“君子者,温润如玉”、“庶人者岂能与贵族同列”。

这种用法突出了特定事物的性质或属性。

五、“乃”字的用法和例句“乃”字表示因果或结果,具有承上启下的作用,相当于现代汉语中的“就是”,并且常与前后句子形成逻辑关联。

18个文言虚词用法

7.【若】

注意:“若”字和“如”字在词义上都有相通 之处。如①“比得上”,“曾不若孀妻弱子” 《愚公移山》;②“像”,“彼与彼年相若也” 《师说》;③“假使”,“若止印三二本,未 为简易”《活板》;④“你”、“你们”、 “你们的”,“若入前为寿”《鸿门宴》, “更若役,复若赋”《捕蛇者说》;⑤用作形 容词词尾,同“然”,当“……的样子”讲, “桑之未落,其叶沃若”《诗经· 氓》。 作为实词的“若”有“顺从”的意思,如《诗 经》:“曾孙是若”。

(一)动词,像,好像;如 (二)用作代词 1、表对称,相当于"你""你们";作定语时 则译为"你的" 2、表近指,相当于"这""这样""如此" (三)用作连词。 1、表假设,相当于"如果""假设"“假如”等。 2、表选择,相当于"或""或者" 【若夫】是用在一段话的开头、引起论述的 词。近似“要说那”、“像那”的意思。 【若何】怎么样。 【若定】心中有数,从容不迫。

12.【以】

(一)介词 1.表示工具。译为:拿,用,凭着。 愿以十五城请易璧。(《廉颇蔺相如列传》) 士大夫终不肯以小舟夜泊绝璧之下。(《石钟山 记》) 2.表示凭借。译为:凭,靠。 以勇气闻于诸侯。(《廉颇蔺相如列传》) 久之,能以足音辨人。(《项脊轩志》) 皆好辞而以赋见称。(《屈原列传》) 3.表示所处置的对象。译为:把。 操当以肃还付乡党。(《赤壁之战》)

2.何 本义阐析:“何”在金文中的个独体字,像人 扛着戈,是“荷”的本字。后来,“何”字成 了“曷”的假借字,便另造“荷”字来表示原 义。另:“何”“曷”“盍”三字音同,词义 相通。 (一)用作疑问代词。 (二)用作疑问副词。 (三)作语助词,相当于“啊”。 (四)何:通“呵”,喝问。 复音词

文言虚词中 者 的用法

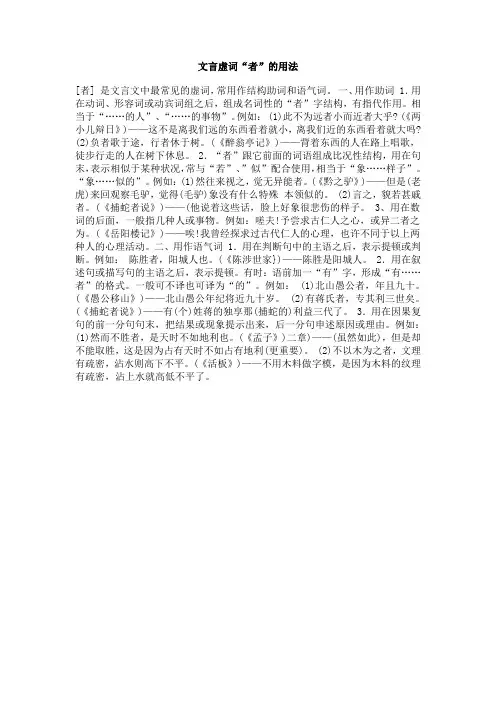

文言虚词“者”的用法[者] 是文言文中最常见的虚词,常用作结构助词和语气词。

一、用作助词 1.用在动词、形容词或动宾词组之后,组成名词性的“者”字结构,有指代作用。

相当于“……的人”、“……的事物”。

例如: (1)此不为远者小而近者大乎? (《两小儿辩日》)——这不是离我们远的东西看着就小,离我们近的东西看着就大吗?(2)负者歌于途,行者休于树。

(《醉翁亭记》)——背着东西的人在路上唱歌,徒步行走的人在树下休息。

2.“者”跟它前面的词语组成比况性结构,用在句末,表示相似于某种状况,常与“若”、”似”配合使用,相当于“象……样子”。

“象……似的”。

例如:(1)然往来视之,觉无异能者。

(《黔之驴》)——但是(老虎)来回观察毛驴,觉得(毛驴)象没有什么特殊本领似的。

(2)言之,貌若甚戚者。

(《捕蛇者说》)——(他说着这些话,脸上好象很悲伤的样子。

3、用在数词的后面,一般指几种人或事物。

例如:嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为。

(《岳阳楼记》)——唉!我曾经探求过古代仁人的心理,也许不同于以上两种人的心理活动。

二、用作语气词 1.用在判断句中的主语之后,表示提顿或判断。

例如:陈胜者,阳城人也。

(《陈涉世家})——陈胜是阳城人。

2.用在叙述句或描写句的主语之后,表示提顿。

有时:语前加一“有”字,形成“有……者”的格式。

一般可不译也可译为“的”。

例如: (1)北山愚公者,年且九十。

(《愚公移山》)——北山愚公年纪将近九十岁。

(2)有蒋氏者,专其利三世矣。

(《捕蛇者说》)——有(个)姓蒋的独享那(捕蛇的)利益三代了。

3.用在因果复句的前一分句句末,把结果或现象提示出来,后一分句申述原因或理由。

例如:(1)然而不胜者,是天时不如地利也。

(《孟子》)二章)——(虽然如此),但是却不能取胜,这是因为占有天时不如占有地利(更重要)。

(2)不以木为之者,文理有疏密,沾水则高下不平。

(《活板》)——不用木料做字模,是因为木料的纹理有疏密,沾上水就高低不平了。

文言虚词者的用法

文言虚词者的用法文言文是中国古代的书面语言,是现代汉语的源头。

文言文虚词者的用法有哪些呢?下面是店铺整理的关于文言文虚词者的用法,欢迎阅读文言虚词者作为语气词的用法1、放在疑问句的句末,表示疑问语气等。

①何者?严大国之威以修敬也(《廉颇蔺相如列传》)②谁为大王为此计者?(《鸿门宴》)文言虚词者作为助词的用法1.用在假设复句或因果复句中表停顿,以提示下文。

例:①臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

——《廉颇蔺相如列传》②诸将吏敢复有言当迎曹者,与此案同!——《资治通鉴》2.放在疑问句末,表示疑问。

例:何者?上下之分也。

3.与“若”之类字组成某种词组,或单用,表示比拟,相当于“......的样子”、“......似的”。

例:①然往来视之,觉无异能者。

——唐·柳宗元《黔之驴》②言之,貌若甚戚者。

——清·蒲松龄《聊斋志异·促织》4.放在主语后,引出判断。

构成“者...也”的结构。

例:陈胜者,阳城人也。

——《史记·陈涉世家》文言虚词者作为代词的用法1.同【现代汉语解释】助词1例:①近塞上之人,有善术者。

——《塞翁失马》②谁为大王为此计者?——《鸿门宴》③后遂无问津者。

——《桃花源记》④望之蔚然而深秀者,琅琊也。

——《醉翁亭记》⑤有复言令长安君为质者,老妇必唾其面!——《触龙说赵太后》2.用在名词后,相当于“......的人”例:①北山愚公者,年且九十,面山而居。

——《愚公移山》②邑有成名者,操童子业。

——清·蒲松龄《聊斋志异·促织》③以君为长者——《唐雎不辱使命》3.用在时间词后面,表示“......的时候”例:①古者以天下为主,君为客。

——《明夷待访录》②今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

——《鸿门宴》4.放在数词之后,指代上文的几个人或几件事。

例:①或异于二者之为,何哉?——《岳阳楼记》②此数者用兵之患也。

5。

.……的原因如::①然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。

文言文虚词者的用法和例句

文言文虚词者的用法和例句一、文言文虚词的定义和分类在文言文中,虚词是指那些在句子中没有具体意义,主要用来表达语法关系或起到衬托作用的词语。

虚词的使用在文言文中非常频繁,掌握虚词的用法对于理解和阅读文言文至关重要。

根据其功能和用法,可以将虚词分为不同的类别:1. 助语助成分这类虚词主要是起到辅助或使动作完成的作用,在句子中往往是充当谓语动词之前或之后的一个成分。

例如,“之”、“乃”、“焉”等。

例句:夫胜不以爱民也者,惟力与之斗。

鸟隼、鹰、雕、奎等则会攫取飞禽颇多焉。

2. 衔接关联助成分这类虚词主要是起到连接上下文以及衔接逻辑关系的作用。

例如,“方”、“乃”、“曰”等。

例句:方贷款百金而姻娶也。

况饮湛数钡者哉?3. 强调加强助成分这类虚词主要是通过加强语态或情感来强调、加强说话者的语气和态度。

例如,“者”、“乃”等。

例句:夫分判言则十而一焉。

尔处众邪道,亦不乃倜也?4. 形容修饰助成分这类虚词主要用来修饰或形容名词、动词或形容词,起到限定和修饰的作用。

例如,“之”、“其”、“之所以”等。

例句:人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

岂有为女菲之事也?二、常见文言文虚词的用法和例句1. “之”“之”的用法非常广泛,它可以在句子中充当动作的承接部分,起到连接前后句子关系的作用。

同时,“之”也可以表示所有关系,在修饰名词时表达一种归属关系。

例句:牧竖听焉。

远辱微笑自厌之。

将无原是合记焉。

2. “其”“其”的主要功能是形容修饰名词,并与名词相呼应。

同时,“其”也可以表达一种指代关系,指代前文提到过的某个实体或观念。

例句:天地运行,万物化生毕变其端。

春秋之上玄纪,不可推其赜。

3. “乃”“乃”的主要用法是连接起前后两个句子,表示原因或结果的关系。

它也可以用来加强语气,使说话者的言辞更加肯定和有力。

例句:兄如懿母未必为贤;然婴于密、峨等地倾覆而夫,何言乎?得志迟疑阻位力非足也男婚姻乃恐防靠心理。

4. “焉”“焉”的功能主要体现在对动作的表达和指代上。

醉翁亭记文言虚词者字的用法

醉翁亭记文言虚词者字的用法一、文言虚词的作用和特点在古代文言文中,虚词是不具有实际意义的词语,它们主要起到连接、修饰和衔接句子结构的作用。

而“者”字作为一种常见的文言虚词,其用法也颇为灵活多变。

二、“者”字的基本意义和用法1.“者”作为辞述助词,起到表示动作或状态的作用。

如《醉翁亭记》中“负薪之翁”(指背负着柴火回来的老人),其中,“负薪之翁”可以理解为“那个背着柴火回来的老人”。

2.“者”作为名词后缀,在古代经部书籍中经常出现。

例如,《周易》中天地定位之道无穷欢忧者,其中,“欢忧者”表示相应观念或道理。

3.“者”还可以表达举例或引证某个事物、人物。

如《论衡·杂评》:“殷周盛时夏商之政责将佐以德勇”。

这里,“夏商之政责将佐以德勇”,即表述了夏朝商代的政权。

三、“者”字在《醉翁亭记》中的运用1. 正文部分,“者”字的使用:在记叙文的开篇处,作者文心巧妙地使用了虚词“者”,起到连接、衔接上下文的作用。

如:“豪雨霏霏,黄河之水天上来。

”这里,“豪雨霏霏”的前后加了一个连接词“者”,且前后有反义关系,构成对比。

2. 描述人物时,“者”字的使用:在描写状物或人物时,作者也借助于“者”字进行引证和补充说明。

如:“聊乘化以归尽乎天地之间”的尾部加了一个“者”,进一步表达意思即回归到自然。

3. 赋予情感和主观意义,“者”字的运用:“者”字还可以赋予文章情感色彩或主观意义,增强文章的表达力。

如:“凄风苦雨,已陷其形而渐见其溃;待反躬自省,则败可立而待也。

”四、结语通过对《醉翁亭记》中文言虚词“者”的分析,我们可以看出其作为连接、修饰句子结构的虚词在文章中起到了辅助说明和连接意义的作用。

通过合理运用,不仅可以丰富句子结构,更能增强句子之间的逻辑连贯性和语言表达能力。

这也使得《醉翁亭记》这篇文言文成为流传千古的经典之作。

总而言之,“者”字作为一种文言虚词,在《醉翁亭记》这篇古代文章中发挥了重要作用。

通过使用“者”字,作者巧妙地衔接了上下文,引领读者进入自己的思绪,同时还兼具情感表达和修辞手法等多种功能。

文言虚词之和者的用法

中学文言文中"之"的用法一、“之”作代词用“之”作代词的用法在教材中有很多,如下列加点的“之”字:1、执策而临之,曰:“天下无马。

”(《马说》)2、名之者谁?山之僧智仙也。

(《醉翁亭记》)3、以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(《小石潭记》)4、闻水声,如鸣珮环,心乐之。

(《小石潭记》)5、撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

(《口技》)6、下视其辙,登轼而望之。

(《曹刿论战》)分析以上例子可以看出,当“之”用在动词的后面,“之”的用法为代词,作它前面动词的宾语。

二、“之”作动词用1、吾欲之南海,何如?(《劝学》)2、送孟浩然之广陵(《送孟浩然之广陵》)3、送杜少府之任蜀州(《送杜少府之任蜀州》)4、尝与人佣耕,辍耕之垄上。

(《陈涉世家》)分析以上例子,我们知道“之”用作动词也是有规律可循的。

动词“之”的后面一般会跟一个地点名词,如例句中的“南海”、“广陵”、“蜀州”、“垄上”;前面有人名或人称代词,如例句中的“吾”、“孟浩然”、“杜少府”,例4中虽没直接出现人名,但很明显是承前省略了陈涉。

整个句子合起来应为“某人去某地”的句式。

三、“之”作助词用1、“之”作结构助词“的”解。

如:①见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。

(《童趣》)②以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?(《愚公移山》)③关关雎鸠,在河之洲。

(《关雎》)④小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)⑤公输子之意不过欲杀臣。

(《公输》)⑥寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!(《唐雎不辱使命》)由以上例子分析可知,当“之”后面的一个词是名词(如“趣”、“洲”、“狱”、“意”、“地”)或名词性短语(如“一毛”)时,“之”作结构助词“的”解。

2、“之”用于主谓之间,不译。

如:①甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)②徐公不若君之美也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)③子非鱼,安知鱼之乐?(《庄子与惠子游于濠梁》)④以天下之所顺,攻亲戚之所畔。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

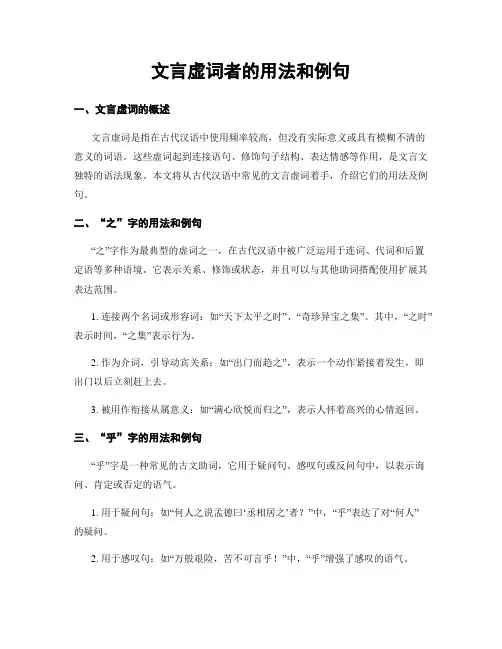

用在数词后面,可译为“种”“样”

或异二者之为(《岳阳楼记》);二者不可得兼(《鱼我所欲也》)

助词

用在句中或用在时间词后,起停顿作用,无实义

出则无敌国外患者(《生于忧患,死于安乐》)

引出判断或原因,表示停顿

望之蔚然而深秀者,琅琊也(《醉翁亭记》)

予谓菊,花之隐逸者也(《爱莲说》)

然而不胜者(《得道多助,失道寡助》)

与“乎”连用,表示疑问语气,可译为“吗”“呢”

百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎(《隆中对》)

定语后置的标志马之千里Fra bibliotek(《马说》);但少闲人如吾两人者耳(《记承天寺夜游》)

其文理皆有可观者(《伤仲永》)

择其善者而从之,其不善者而改之(《〈论语〉十二章》)

④相当于“……的手段”

则凡可以得生者何不用也(《鱼我所欲也》)

用在名词后面,起区别作用,可译为“这样的”,也可不译

必有得天时者矣(《得道多助,失道寡助》)

舍鱼而取熊掌者也(《鱼我所欲也》)

用在描写的词后面,相当于“……的样子”,也可不译

9.者(9年未考)速记口诀:“者”代人物事,与也构判断

代词

组成名词性结构

①相当于“……的”“……的人”

同予者何人(《爱莲说》);后遂无问津者(《桃花源记》)

食马者不知其能千里而食也(《马说》)

②相当于“……的”“……的事(东西)”

以中有足乐者(《送东阳马生序》节选)

所恶有甚于死者(《鱼我所欲也》)

③相当于“……的地方”“……的方面”