中国古典美学的文化基因(高中阅读)

2024年九省联考新高考考后语文仿真适应性试题卷(一)附答案解析

2024年九省联考新高考考后语文仿真适应性试题卷(一)2024.2一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,18分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:人们感受一个民族文化的伟大,往往先是从直观领略其文化创造成果开始,继而才认同其文化观念及其所蕴藏的价值观与思维方式,后者无疑是构成一个民族独特文化身份的内在因素与核心所在。

新时代文化创新发展的语境中,人们就传统文化在现代化进程中的地位与作用有了更多共识,也提出了关于传统再生的各种理论设想,以及实践层面如何实现传统与现代无缝对接等问题。

中华艺术是中华文明的重要构成与表征,其独特的美学风格与意趣构成了区别于其他民族文化的价值核心。

新时代的文化创造离不开对传统艺术资源与美学基因的选择和提炼,文化创新的过程就是对富有时代生命力的传统文化元素与审美精神的辨识、认知过程,也是对文化基因进行提纯和重新编码的过程。

因此,继承传统应从文化原点开始,追溯和聚焦中国传统文化的核心内涵与本源,选择传统中最富有代表性的基因作为创新起点。

从中国传统艺术观念的关键性概念入手,从中捕捉和把握中华民族独特的艺术思维方式,或许是实现传统之现代转化的基本进路。

中国古代在文化艺术领域经由长期实践,形成一套独特的美学概念体系,诸如意境、气韵、形神、中道、谐和等。

它既是艺术创作的特征描述,更是艺术观念的特质体现,构成了中华古典审美的重要观念元素。

在这些艺术概念下形成的审美意趣与风格,在世界艺术殿堂中可谓孤标高致、魅力独具。

总体上看,在艺术领域中,西方更多地偏重于具象化、描述式、叙事性的表现,是色彩、画面的视觉冲击与场景讲述,更侧重于诉诸外在感官;而东方中国则偏倚于抽象化、象征式、感悟性的表达,是意境、韵致的营造与境界构筑。

意境美是中国山水画中体现得尤为突出的特征。

唐中期以来,逐步成熟的文人山水画,在笔墨韵致上更加注重依照主体的想象与意趣进行创作,现实形象退居其次,代之以抽象之形和象征之形,并于其中寄寓主体自身的艺术情怀与境界,由此形成“以形捉神”的独特审美创造方式。

江苏专用版2020高考语文二轮复习第二部分专题一论述类文本阅读单文精练二中国古典美学含解析

单文精练二中国古典美学阅读下面的文字,完成文后题目。

阅读文签:学术论文+中国古典美学①中华美学精神是在中国传统的文化土壤中成长发育的,中国古典艺术、古典美学是其根本,中国人的审美情趣和审美文化是其外化形式。

②传统农耕文明及其文化系统,是中国古典美学的基础。

中国人对山水林木的深情凝望,对四季规律的准确把握,对田园生活诗意的美化,无不体现出温带大陆性气候中农耕民族的自然审美偏向。

士人和僧道构筑的精神天地与世俗社会现实世界拉开了些许距离,但关注的焦灼目光从未移开,甚至是以退为进、以隐促出,以超脱之姿态求深度精神介入,无为而无不为。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”“穷则独善其身,达则兼济天下”,中国诗抒情言志不脱此道,诗意追求是所有艺术的共同特点,因而古典美学精神贯穿于中国人的生活态度、情感世界和艺术创造及精神境界之中。

③审美趣味随着时代的发展而发展,易学的“简易”“变易”“不易”三原则奠定了中国古代美学标准的基本原则,先秦时期开放性的百家争鸣成为后世多元思想的出发点。

秦之峻厉,汉之雄浑,魏晋之风流,南北朝之多元并存,隋之一统,唐之雍容,宋之清雅,元之粗放,明之世俗,清之古雅,各有面目,气息不同,审美情趣嬗变轨迹可循。

一代之精神气质影响一代之艺术风格,每一朝代的不同阶段又有明显差异。

如唐代初期尚清新刚健,盛期尚华美开放,中期多元并举,晚期靡丽诡异。

④中国古典美学把中和之美、自然之美、素淡之美奉为至高标准,在世界美学之林中独树一帜。

大俗大雅、雅俗共赏、雅俗转化,使高雅艺术和民间艺术得以内在沟通,村夫石匠可能在造园立石中有天机野趣,世外高人在担水砍柴间解悟土风妙道。

经验形态的古典美学让人在各类艺术品评中品味生活,艺术家则在曲水流觞、渔樵唱晚的生活嬉戏中感悟艺术真谛。

⑤中国古典美学与日常生活审美密切联系,日用品直接成为艺术品,工艺美术中体现文人雅趣,虽然缺失话语权的实用艺术和生活审美观没能在文字系统获得传承优势,却以器物形式实实在在地支撑起了中国人的审美情趣。

《词语积累与词语解释》同步练习(解析版)2022-2023学年统编版高中语文必修上册第八单元

统编版高中语文必修上册第八单元《词语积累与词语解释》同步练习(解析版)一、语言文字运用(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题)阅读下面的文字,完成1~3题。

“无名无款,只此一卷;青绿千载,山河无垠。

”以翩跹舞姿勾勒如诗如幻的山河图景、以雅致清丽的中式美学营造千年梦境的《只此青绿》在央视虎年春晚的舞台上激活了观众的传统文化基因。

“心中若能容丘壑,下笔方能汇山河。

”“青绿”是纯写意的,()。

________的宋画之美、中国古典之美在舞台上众仕女的步态中,走入了观众的心灵。

“青绿”的端庄、沉静和冷冽,在春晚的舞台上得到了________的展现。

“余音绕梁传古韵,咫尺千里舞江山。

”在春晚古朴大气的舞台背景映衬下,《只此青绿》与900年前的《千里江山图》跨越古今对话,将中华传统之美________。

青山绿水,从古老的画卷里流淌出来,随如云般的水袖舞动。

舞者身姿婀娜又兼具力量,静而不郁,动而不惊,体现刚柔并济、动静互补、有无相生的中国艺术辩证法,蕴含________的大国气象。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是()A.无出其右酣畅淋漓娓娓道来生机盎然B.登峰造极淋漓尽致娓娓道来生生不息C.登峰造极酣畅淋漓侃侃而谈生生不息D.无出其右淋漓尽致侃侃而谈生机盎然解析:无出其右,没有比得上的。

登峰造极,比喻达到顶峰。

多指学问、技艺等已达到最高的境界。

此处是对宋画、中国古典绘画艺术的评价,故选“登峰造极”。

酣畅淋漓,形容非常舒畅,痛快。

强调文艺作品笔意流畅,情感饱满并得以充分抒发。

淋漓尽致,形容文章、谈话等详尽透彻,表达充分。

语境强调“青绿”特点的表达展现,应选“淋漓尽致”。

娓娓道来,形容谈论不倦或说话动听。

侃侃而谈,理直气壮,从容不迫地说话。

此处强调舞蹈生动地演绎画卷,故选“娓娓道来”。

生机盎然,指充满生机和活力。

生生不息,指变化和新生事物的发生没有终止。

联系前文语境“有无相生”,应选“生生不息”。

答案:B2.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是()A.画中青峰叠嶂,绿水隐现;舞者发髻高耸,眉眼锋利;利落甩袖,隐入画中B.画中绿水隐现,青峰叠嶂;舞者发髻高耸,眉眼锋利;隐入画中,利落甩袖C.画中绿水隐现,青峰叠嶂;舞者眉眼锋利,发髻高耸;利落甩袖,隐入画中D.画中青峰叠嶂,绿水隐现;舞者眉眼锋利,发髻高耸;隐入画中,利落甩袖解析:对应“青绿”,先说“青峰”,再说“绿水”;按照观察顺序,先说“发髻”,再说“眉眼”;按照逻辑顺序,先说“利落甩袖”,再说“隐入画中”。

精品解析:【全国市级联考】黑龙江省大庆市2018届高三下学期第二次联考语文试题(原卷版)

大庆市高三年级第二次教学质量检测试题语文现代文阅读论述类文本阅读阅读下面文字,完成下面小题中国古典美学的文化基因中华美学精神是在中国传统的文化土壤中成长发育的,中国古典艺术、古典美学是其根本,中国人的审美情趣和审美文化是其外化形式。

传统农耕文明及其文化系统,是中国古典美学的文化基因。

中国人对山水林木的深情凝望,对四季规律的准确把握,对田园生活诗意的美化,无不休现出农耕民族的自然审美偏向。

中国士人推崇“先天下而忧,后天下而乐”“达则兼济天下,穷则独善其身”的情怀,中国诗抒情言志不脱此道,诗意追求是所有艺术的共同特点,因而古典美学精神贯穿于中国人的生活态度、情感世界和艺术创造及精神境界之中。

审美趣味随着时代的发展而发展,易学的“简易”“变易”“不易”三原则奠定了中国古代美学标准的基本原则,先秦百家争鸣的开放性成为后世多元思想的出发点奏之峻厉,汉之雄浑,魏晋风流,南北朝之多元并存,隋之一统,唐之雍容,宋之清雅,元之粗放,明之世俗,清之古雅,各有面目,气息不同,审美情趣嬗变轨迹可循。

一代之精神气质影响其艺术风格,每一朝代的不同阶段又有明显差异。

如唐代初期尚清新刚健,盛期尚华美开放,中期多元并举,晚期靡丽诡异。

中国古典美学把中和之美、自然之美、素淡之美奉为至高标准,在世界美学之林独树一帜。

大俗大雅、雅俗共赏、雅俗转化,使高雅艺术和民间艺术内在沟通,村夫石匠可能在造园立石中有天机野趣,世外高人担水砍柴间也解悟土风妙道。

经验形态的古典美学在各类艺术品评中品味生活,艺术家则在曲水流觞、渔樵唱晚的生活嬉戏中感悟艺术真谛。

中国古典美学与日常生活审美密切联系,日用品直接成为艺术品、工艺美术中体现文人雅趣;虽然缺失话语权的实用艺术和生活审美观没能在文字系统获得传承优势,但却以器物形式实实在在支撑起中国人的审美情趣。

如石器、玉器、陶器、青铜器、铁器、金器、瓷器、丝绸、刺绣等,民俗文化与器物制作水乳交融,处处体现出丰富的精神内涵和意义支撑,百姓日用中见文化之道,形成传统审美品位的沃土根基。

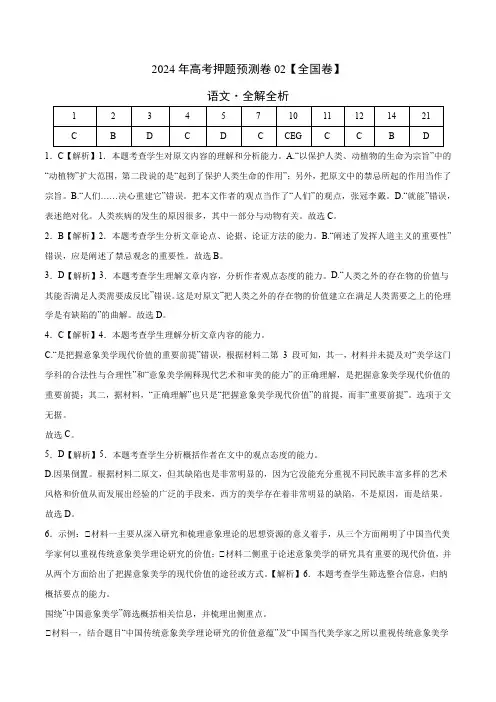

2024年高考预测押题卷语文(全国甲乙卷通用02)(全解全析)

2024年高考押题预测卷02【全国卷】语文·全解全析1.C【解析】1.本题考查学生对原文内容的理解和分析能力。

A.“以保护人类、动植物的生命为宗旨”中的“动植物”扩大范围,第二段说的是“起到了保护人类生命的作用”;另外,把原文中的禁忌所起的作用当作了宗旨。

B.“人们……决心重建它”错误。

把本文作者的观点当作了“人们”的观点,张冠李戴。

D.“就能”错误,表述绝对化。

人类疾病的发生的原因很多,其中一部分与动物有关。

故选C。

2.B【解析】2.本题考查学生分析文章论点、论据、论证方法的能力。

B.“阐述了发挥人道主义的重要性”错误,应是阐述了禁忌观念的重要性。

故选B。

3.D【解析】3.本题考查学生理解文章内容,分析作者观点态度的能力。

D.“人类之外的存在物的价值与其能否满足人类需要成反比”错误。

这是对原文“把人类之外的存在物的价值建立在满足人类需要之上的伦理学是有缺陷的”的曲解。

故选D。

4.C【解析】4.本题考查学生理解分析文章内容的能力。

C.“是把握意象美学现代价值的重要前提”错误,根据材料二第3 段可知,其一,材料并未提及对“美学这门学科的合法性与合理性”和“意象美学阐释现代艺术和审美的能力”的正确理解,是把握意象美学现代价值的重要前提;其二,据材料,“正确理解”也只是“把握意象美学现代价值”的前提,而非“重要前提”。

选项于文无据。

故选C。

5.D【解析】5.本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。

D.因果倒置。

根据材料二原文,但其缺陷也是非常明显的,因为它没能充分重视不同民族丰富多样的艺术风格和价值从而发展出经验的广泛的手段来,西方的美学存在着非常明显的缺陷,不是原因,而是结果。

故选D。

6.示例:①材料一主要从深入研究和梳理意象理论的思想资源的意义着手,从三个方面阐明了中国当代美学家何以重视传统意象美学理论研究的价值;①材料二侧重于论述意象美学的研究具有重要的现代价值,并从两个方面给出了把握意象美学的现代价值的途径或方式。

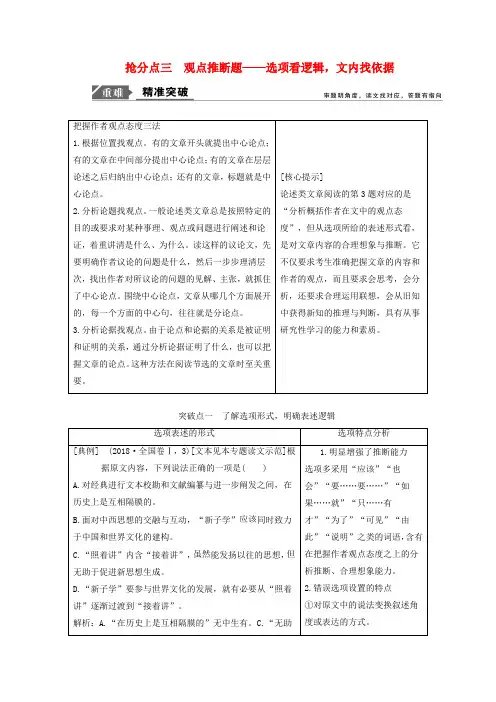

新高考语文高分技巧二轮复习专题一抢分点三观点推断题讲义含解析

抢分点三观点推断题——选项看逻辑,文内找依据突破点一了解选项形式,明确表述逻辑解答此类试题,可从以下几个方面入手:1.对文章整体内容要全面理解,对基本信息要准确提炼。

把握全文的观点态度,筛选出文中的有关重要信息;注意不同观点之间的区别及作者对它们的看法。

2.仔细分析研究选项中的推断关系是否成立。

对文章内容进行推断和想象不是简单的信息筛选,它是一种推理。

有时选项中虽然也引用文本中的某些语言表述,但不是侧重于表述是否符合原意,而是侧重于思考,侧重于由原文能否推断出某一方面的新的认知或结论。

因此,仅仅采用把选项与文章中某一语言单位(句子、词语等)进行简单比对的方式,将无法保证推断的正确。

还要考虑推断的合理性,以及推断的倾向性与作者的思想倾向是否一致。

它要求考生能在理解文意的基础上进行由此推彼、由已知推未知的以分析综合为主要特征的合理推断。

这种推断关系,往往表现为论据与观点的推断,或者是因果推断、条件推断、对比推断、取舍推断、假设推断、目的推断,等等。

要掌握一些逻辑推理方法,如分析综合、归纳演绎等。

3.重点挖掘文本材料中的隐含信息。

在文本中,作者对某一方面的认知或结论,虽然没有直接、现成的表述,但总会有一定的暗示。

解题时就要善于捕捉和利用这些暗示。

要细致体会作者在这一问题上的思想倾向和观点态度;细致体会作者在文章中借用了哪方面的材料、观点,要注意观点间的异同及作者的看法;命题者对某一问题变换了表述角度时,要注意因角度的变换,结论也可能会出现相应的变化。

4.注意一些关键语言的信息。

语言形式的提示作用也是很重要的。

例如常见的关键语言形式有:“如果……就……”“只有……才……”“已经成为”“今后必将”“有望将”“都是”“往往是”“也许是”“今后将(也许)成为主要方面”“有望在近期获得解决”“有可能实现”“……是绝对不可能的”“将有重大意义”“因此”“必须……否则……”“可见”“说明了”,等等。

抓住了某些关键词语,也就有可能找到了打开思路的钥匙。

高中语文国风论述类文本阅读理解及答案

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:近年来,许多传统文化在年轻一辈的努力下不断“出圈”,以各种独特新颖和喜闻乐见的方式展现在大众面前,随着文化自信的深入人心、本土意识的萌芽觉醒,青年一代不再满足于没有民族特色的全球流行文化,而渴求带有本土文化属性的流行文化内容。

中国传统文化要“活起来”“传下去”,就必须把握住这股“国风热潮”,在“国风流量”中寻找“流传密码”。

很长一段时间里,主流媒体和草根社区都是各行其道,如“汉服圈”作为一个热衷于复兴、推广汉服文化的网络社群,曾经也只是作为一种比较边缘的亚文化在小众渠道下流行,在这种“各玩各的”的传播模式下,主流媒体的国风传播常常曲高和寡,而草根渠道的国风传播也很少有机会大规模“破圈”。

主流媒体需要主动贴近草根社区,从草根社区中挖掘创意和想法,将更多渠道流量分配给国风文化的草根传播,为那些既有才华、又有热情的国风青年提供更宽广的展示舞台。

国风不断“出圈”的背后,是用新时代的创意展现瑰丽多彩的中华文明。

当翩若惊鸿、衣袂飘飘的《洛神赋图》在互联网时代华丽重生,当甲骨文和文物“戏精”表情包成为斗图圈的“新宠”,传统文化实现了与现实的接续交融。

让技术赋能文化表达、文化充盈技术内涵,传统文化要适应新时代的发展,就必须结合新时代的条件对传统文化加以传承和发扬。

文化的主体是人,传承的载体也是人。

一直以来,“后继无人”是许多传统文化的最大痛点,戏曲也好,手艺也罢,镜头前的惊艳和飒爽,背后都是十年甚至几十年如一日的寂寞清苦,大部分的从业者付出与获得并不成比例,传统文化只有与人民生产生活深度融合,才能有长久生命力。

当下有一种流行的说法,双向奔赴的爱最美好,如果仅仅依靠圈内人在形式上的创新来博取“流量”,热度或许来得快,走得也快。

如果在此基础上,能够加大政策和资源的倾斜,加大文化产业投入,培育文化产业市场,那么一方面能鼓励大众将一时好奇转化为长期兴趣,另一方面还会有越来越多的人愿意选择成为传统文化的爱好者、传承者、从业者。

河北省张家口市尚义县多校2023-2024学年高三年级下学期开学收心联考语文试题(含答案)

2023-2024学年第二学期高三年级收心考试语文注意事项:1.考试时间为150分钟。

满分150分。

2.答题前、考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡相应的位置。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)阅读下面的文字、完成1~5题。

诗的要素是音韵与文字。

画的要素是线条和色彩。

这二者之间在媒材上并无斗争和比较关系,但是在审美的立场上,二者确实呈现出极强的交叉和关联性。

在中国美术史上,诗与画在文人画的篷勃发展过程中握手言和,共同成就了意境相生相谐的文人画境界,成为世界艺坛上独属于东方的文化奇葩。

诗画相谐是指诗歌和绘画能够和谐统一或者拥有平等的审美地位。

这在中国古代画论中有不少的诠释。

如苏轼所言“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”。

清代叶燮也有言曰:“画者、天地无声之诗;诗者,天地无色之画”在中国古典哲学圆融并包的境界以及文人画传统的影响下,这一概念强调了诗与画在抽象层面的完美统一。

从艺术批评的角度出发,有学者指出:“优秀的中国诗画本是一种‘诗中有画,画中有诗’的彼此包含的呈现状态,可称为‘本位即出位’”也就是说,在人们欣赏一幅优秀的中国画时,可以从画面的布局感受到诗的结构,在笔墨的游走中感受到诗的意象,从而体会出诗一般的情味。

而当欣赏一首优秀的中国诗时,可以在诗的结构中想象到画面的铺展,在诗的意象中想象到画面的景色。

言而总之,中国诗与中国画在不同的语境中,往往存在着孰高孰低的论争,但是从艺术鉴赏的具体实践来看,人们的审美习惯往往将二者视为密不可分的两个艺术门类,互参互鉴早已深入中国人的文化基因中。

在西方哲学的影响下,美学中相互联系的范畴往往建立在对立之上,如悲剧和喜剧、美与丑等。

因此,西方的诗画相谐观点也往往是建立在对立基础之上的和谐。

早在古罗马时期,贺拉斯就曾提出过类似诗如画的概念,原话是:“诗就像图画:有的要近看才看出它的美,有的要远看”单独截取一句来看,贺拉斯确实表达了诗歌如同绘画的观点,但是如果联系上下文就会发现,贺拉斯原意并不是指诗歌与绘画有着相同的审美功能和审美地位,而是说欣赏诗歌可以采用欣赏绘画的方式,在不同的情境中去代入,从而发现不同的审美体验,并没有从二者的功能和地位出发阐述。

【高中现代文阅读】中国传统文化 阅读答案(安徽高考语文试题)

【高中现代文阅读】中国传统文化阅读答案(安徽高考语文试题)(安徽)中国传统文化的形成有两个重要的基础:一是小农自然经济的生产方式;二是国家一体,即由国及国的宗法社会政治结构。

在此基础上产生的必然是以伦理道德为核心的文化价值体系。

因为家族宗法血缘关系本质上是一种人伦关系,这种关系的扩展就形成了社会伦理关系。

家族本位的特点,一方面使得家族伦理关系的调节成为社会生活的基本课题,家族伦理成为个体安身立命的重要基础;另一方面,在家国一体社会政治结构中,整个社会的组织系统是家族—村落—国家,文化精神的生长路向是家族—宗族——民族。

家族的中心地位使得伦理在社会生活秩序的建构和调节中具有至关重要的意义。

在传统社会中,人们的社会生活是严格按照伦理的秩序进行的,服式举止,洒扫应对,人际交往,都限制在“礼”的范围内,否则便是对“伦理”的僭越。

这种伦理秩序的扩充,便上升为中国封建社会政治体制的基础——家长制。

家长制的实质就是用家族伦理的机制来进行政治统治,是一种伦理政治。

与此相适应,伦理道德学说在各种文化形态中便处于中心地位。

中国哲学是伦理型的,哲学体系的核心是伦理道德学说,宇宙的本体是伦理道德的形而上的实体,哲学的理性是道德化的实践理性。

因此人们才说,西方哲学家具有哲人的风度,中国哲学家则具有贤人的风度。

中国的文学艺术也是以善为价值取向的。

“文以载道”,美善合一,是中国文化审美性格的特征。

即使在科学技术中,伦理道德也是首要的价值取向。

中国传统科技的价值观是以“正德”即有利于德性的提升为第一目标,然后才考虑“利用、厚生”的问题。

因此,中国文化价值系统的特点是强调真、善、美统一,而以善为核心。

中国文化的普遍信念是“人为万物之灵”。

而人之所以能为“万物之灵”,就是因为有道德,因而中国文化特别重视人与人之间的“道”,以及遵循这种“道”而形成的“德”。

老子曾从本体论的高度说明“万物莫不尊道而贵德”的道理。

“尊道贵德”的基本精神,就是强调人兽之分,以德性作为人兽区分的根本,突显人格尊严。

高考语文论述类文本阅读单文精练:中国古典美学的文化基因

单文精练一中国古典美学的文化基因阅读下面的文字,完成文后题目。

阅读文签:学术论文+中国古典美学①中华美学精神是在中国传统文化土壤中生长发育的,中国古典艺术、古典美学是其根本,中国人的审美情趣和审美文化是其外化形式。

②传统农耕文明及其文化系统,是中国古典美学的基础。

中国人对山水林木的深情凝望,对四季规律的准确把握,对田园生活诗意的美化,无不体现出温带大陆性气候中农耕民族的自然审美偏向。

士人和僧道构筑的精神天地与世俗社会现实世界拉开了些许距离,但关注的焦灼目光从未移开,甚至是以退为进、以隐促出,以超脱之姿态求深度精神介入,无为而无不为。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”“穷则独善其身,达则兼济天下”,中国诗抒情言志不脱此道,诗意追求是所有艺术的共同点,因而古典美学精神贯穿于中国人的生活态度、情感世界和艺术创造及精神境界之中。

③审美趣味随着时代的发展而发展,易学的“简易”“变易”“不易”三原则奠定了中国古代美学标准的基本原则,先秦时期百家争鸣的开放性成为后世多元思想的出发点。

秦之峻厉,汉之雄浑,魏晋之风流,南北朝之多元并存,隋之一统,唐之雍容,宋之清雅,元之粗放,明之世俗,清之古雅,各有面目,气息不同,审美情趣嬗变轨迹可循。

一代之精神气质影响一代之艺术风格,每一朝代的不同阶段又有明显差异。

如唐代初期尚清新刚健,盛期尚华美开放,中期多元并举,晚期靡丽诡异。

④中国古典美学把中和之美、自然之美、素淡之美奉为至高标准,在世界美学之林中独树一帜。

大俗大雅、雅俗共赏、雅俗转化,使高雅艺术和民间艺术得以内在沟通,村夫石匠可能在造园立石中有天机野趣,世外高人在担水砍柴间解悟土风妙道。

经验形态的古典美学让人在各类艺术品评中品味生活,艺术家则在曲水流觞、渔樵唱晚的生活嬉戏中感悟艺术真谛。

⑤中国古典美学与日常生活审美密切联系,日用品直接成为艺术品,工艺美术中体现文人雅趣,虽然缺失话语权的实用艺术和生活审美观没能在文字系统中获得传承优势,却以器物形式实实在在地支撑起了中国人的审美情趣。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国古典美学的文化基因

中华美学精神是在中国传统的文化土壤中成长发育的,中国古典艺术、古典美学是其根本,中国人的审美情趣和审美文化是其外化形式。

传统农耕文明及其文化系统,是中国古典美学的文化基因。

中国人对山水林木的深情凝望,对四季规律的准确把握,对田园生活诗意的美化,无不休现出农耕民族的自然审美偏向。

中国士人推崇“先天下而忧,后天下而乐”“达则兼济天下,穷则独善其身”的情怀,中国诗抒情言志不脱此道,诗意追求是所有艺术的共同特点,因而古典美学精神贯穿于中国人的生活态度、情感世界和艺术创造及精神境界之中。

审美趣味随着时代的发展而发展,易学的“简易”“变易”“不易”三原则奠定了中国古代美学标准的基本原则,先秦百家争鸣的开放性成为后世多元思想的出发点奏之峻厉,汉之雄浑,魏晋风流,南北朝之多元并存,隋之一统,唐之雍容,宋之清雅,元之粗放,明之世俗,清之古雅,各有面目,气息不同,审美情趣嬗变轨迹可循。

一代之精神气质影响其艺术风格,每一朝代的不同阶段又有明显差异。

如唐代初期尚清新刚健,盛期尚华美开放,中期多元并举,晚期靡丽诡异。

中国古典美学把中和之美、自然之美、素淡之美奉为至高标准,在世界美学之林独树一帜。

大俗大雅、雅俗共赏、雅俗转化,使高雅艺术和民间艺术内在沟通,村夫石匠可能在造园立石中有天机野趣,

世外高人担水砍柴间也解悟土风妙道。

经验形态的古典美学在各类艺术品评中品味生活,艺术家则在曲水流觞、渔樵唱晚的生活嬉戏中感悟艺术真谛。

中国古典美学与日常生活审美密切联系,日用品直接成为艺术品、工艺美术中体现文人雅趣;虽然缺失话语权的实用艺术和生活审美观没能在文字系统获得传承优势,但却以器物形式实实在在支撑起中国人的审美情趣。

如石器、玉器、陶器、青铜器、铁器、金器、瓷器、丝绸、刺绣等,民俗文化与器物制作水乳交融,处处体现出丰富的精神内涵和意义支撑,百姓日用中见文化之道,形成传统审美品位的沃土根基。

日常生活审美中,百姓福乐人生观居主导地位;吉利祥和成为主要审美诉求;福禄寿喜成为民间艺术主题;各种谐音似形的世俗生活本福的吉兆祝福,成为实用工艺品的象征意义源头和想象空间框架,与其他文化中的宗教神话主题形成鲜明对照。

如果不在中国文化语境中浸染,则会发现很多怪诞审美意象无法解释。

如五福捧寿中蝙蝠形象、马上封侯的骑马猴、大吉大利的公鸡荔枝图等,对于外国人恐怕都是无法以常识和形式规律来推断的审美怪癖。

连我们早已习习惯的龙的形象,西方语境中也会认为是恶龙和丑陋爬虫,可见审美情趣与文化系统密不可分,尤其在稳定传承的民间工艺中深藏着审美文化基因密码。

(选自《光明日报》2017年11月20日15版,有删减)

1.下列关于原文内容的分析,正确的一项是()

A.中华美学精神在中国传统文化土壤中生长发育,以中国古典美学、审美文化为根本,以中国人的审美情理和审美艺术为外化形式。

B.审美趣味随着时代的发展而发展,一代之精神气质影响其艺术风格,每朝代的不同阶段又有明显差异。

C.世外高人在担水砍柴间能解悟土风妙道,村夫石匠在造园立石中蕴藏天机野趣,这充分说明了凡俗的日常生話中隐藏着高雅的审美情趣。

D.日常生活审美中,实用工艺品以吉祥和福禄寿喜作为其象征意义的源头和想象空间的框架,这与其他文化中的宗教神话主题形成鲜明对照。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是()

A.作者列举各个朝代审美趣味不同的“面目”“气息”,以此证明时代的精神气质会影响其艺术风格。

B.为了证明中国古典美学与日常生活审美有着密切联系,作者运用举例论证的方法,具有很强的说服力。

C.作者举了蝙蝠形象、骑马猴图、公鸡荔枝图以及龙的形象等例子,意在说明中国人具有怪异的审美偏好,

D.为了证明“民间工艺中深藏着审美文化基因密码”,作者从百姓日常生活审美特点的角度入手展开论述,通俗易懂。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是()

A.中国古典美学精神贯穿于中国人的生活态度,情感世界和艺术创造及精神境界之中,因为诗意追求是所有艺术的共同点。

B.在曲水流觞、渔樵唱晚的生活嬉戏中,艺术家可以感悟艺术的真谛,而经验形态的古典美学则在各类艺术品评中品味生活。

C.百姓日用品直接成为艺术品,民俗文化与器物制作融为一体,这些都支撑起中国人的审美情趣,形成传统审美品位的沃土根基。

D.长期浸染在中国文化语境中的民间工艺深藏着审美文化基因密码,这对于外国人来说,是无法理解的奇怪现象。

答案解析

1.B(A.中国古典艺术、古典美学是其根本;C.“村夫石匠”后应加上“可能”二字;“村夫石匠可能在造园立石中有天机野趣,世外高人担水砍柴间也解悟土风妙道”是用来说明高雅艺术和民间艺术的内在沟通;D.原文:各种谐音似形的世俗生活幸福的吉兆祝福,成为实用工艺品的象征意义源头和想象空间框架)

2.C(作者举了蝙蝠形象、骑马猴图、公鸡荔枝图以及龙的形象等例子,是为了说明审美情趣与文化系统密不可分,尤其在稳定传承的民间工艺中深藏着审美文化基因密码。

)

3.D(外国人无法理解的不是“长期浸染在中国文化语境中的民间工艺深藏着审美文化基因密码”,而是一些貌似怪诞的审美意象)。