语文:九年级上册第2课导学案(人教版)

最新人教版同步导学案课时练答案语文九年级

人教版同步导学案课时练答案语文九年级篇一:人教版九年级语文上册导学案全集人教版九年级语文上册导学案全集(156页)一沁园春雪学习目标1、学习修辞方法:比喻、拟人、对偶2、体会词作语言运用的准确性,描写的形象性,蕴含的深刻性。

学习重点1、培养学生阅读才欣赏诗词的能力,体会词作展现的意境、作者表达的感情,从中接受美的熏陶。

2、理解作者通过对北方雪景的描绘所迸发出的对祖国壮丽河山的热爱之情,以及当今英雄空前的伟大抱负和无比坚定的信心。

学习难点1、培养学生比较阅读的能力。

知识链接1.词的知识词兴起于唐,盛于宋,配乐歌唱,句式不齐,也称长短句。

一首词的字数、句数、段数、韵律、平仄,都有固定的格式,这就是词谱,词人依照词谱填词,词谱的名称叫词牌。

比如、、等。

今天学习的课文“沁园春”是词牌名,雪,是这首词的题目。

宋词有豪放派和婉约派。

豪放派气势豪放,意境雄浑,充满豪情壮志,如苏轼和辛弃疾。

婉约派语言清丽含蓄,感情婉转缠绵,情调或轻松活泼,或婉约细腻,如柳永、李清照。

2.创作背景与发表这首词写于1936年2月。

遵义会议确立了毛泽东在全党全军的领导地位。

毛泽东率长征部队胜利到达陕北之后,领导全党展开反抗日本帝国主义侵略的伟大斗争。

在陕北清涧县,毛泽东曾于一场大雪之后攀登到海拔千米、白雪覆盖的塬上视察地形,欣赏“北国风光”,过后写下了这首词。

本篇首次正式公开发表于1957年1月号。

1945年10月,1945年日本帝国主义投降后,毛泽东亲赴重庆与国民党谈判。

应柳亚子要求,亲笔书写了这首咏雪词赠他,11月4日,重庆晚刊据传抄件刊出。

其后,一些报纸相继转载,一时轰动山城。

1951年1月8日,附刊曾将毛泽东同志赠柳的墨迹制版刊出。

3.的影响吴祖光称毛泽东的是“睥睨六合、气雄万古、一空倚傍、自铸伟词”的第一流杰作中之杰作。

蒋介石看到后,大为震惊,为了达到他的罪恶目的,一时召集很多的反动文人,也来写诗填词,歌颂国民党,结果他们写的词比不管在意境方面,还是在文采方面都与毛泽东的差得远。

人教版九年级上册 第三单元 课题1 分子和原子第二课时 导学案

人教版九年级上册第三单元课题1 分子和原子第二课时导学案一、课前导学在上一节课中,我们学习了分子和原子的基本概念,了解了它们在物质世界中的重要性和作用。

本节课我们将进一步深入了解分子和原子的特性和性质,以及它们在化学反应中的作用。

本导学案将帮助我们回顾、巩固和拓展我们的知识。

二、学习目标•理解分子和原子之间的关系和区别;•掌握不同元素的原子结构;•了解原子的稳定和不稳定状态。

三、导学内容分子和原子的关系分子是由原子通过化学键相互连接形成的复合粒子。

分子和原子是密不可分的关系,每个分子都是由一个或多个原子组成的。

例如:一个氧气分子(O2)是由两个氧原子(O)组成的。

分子和原子的区别分子是原子的集合体,分子是物质的最小单位,它包含了物质的所有性质。

原子是构成物质的基本粒子,它是不可再分的。

原子的结构原子由原子核和电子组成。

原子核由质子和中子组成,质子带正电,中子不带电。

电子绕着原子核旋转,带负电。

原子的稳定性原子将尽最大努力使其外层电子填满,以达到稳定状态。

填满外层电子壳的原子是稳定的,不容易发生化学反应。

而外层电子壳不满的原子是不稳定的,容易发生化学反应。

四、思考问题1.分子和原子之间有什么区别和联系?2.什么是原子的稳定状态?3.为什么原子会追求稳定状态?五、拓展延伸通过本节课的学习,我们了解到分子和原子的重要性和作用。

分子和原子的特性和性质决定了物质的属性和行为。

深入了解分子和原子的结构与性质对于我们理解化学反应和物质变化有着重要的意义。

六、课后作业1.列举两种不同元素的原子结构。

2.思考:为什么化学反应发生后,物质的性质会发生变化?请结合本节课所学知识回答。

完成以上课后作业后,请同学们提交作业,并准备好下一节课的学习内容。

参考答案: 1. 氢元素(H)的原子结构:原子核中有1个质子、0个或1个中子,电子层中有1个电子。

氧元素(O)的原子结构:原子核中有8个质子、8个中子,电子层中有2个电子。

陕西省安康市宁陕县城关初级中学九年级语文上册 第2课

《雨说》导学案【预习目标】1.朗读这首诗,体会诗人表达的思想感情;2.感受诗歌的节奏和韵律,品味诗歌的语言;3.展开联想和想象,与诗人感情进行沟通;4.有感情地背诵这首诗;【重、难点分析】1.用喜悦、欢快的语调反复诵读全诗,体会诗歌明丽清新的风格。

2.理解意象,领悟诗歌主旨,感受作品饱含的深情。

3.体会诗歌拟人化的手法。

【预习指导】1.通过查字典、上网查资料等多种方式,了解本文作者。

2.掌握本文的重点字词。

(1)读准下列加点字的音:圃()锢()滞()喑哑()嚷()蓑()笠()膏()耸()绕()襁褓( )(2) 解释下列词语。

①禁锢:②寒浅:③留滞:④喑哑:⑤喧嚷:⑥蓑衣:⑦润如油膏:⑧安息:3.反复诵读课文朗读指导:语调:如第一节应读得急切,表达出对春雨的企盼之情;第二节应读得轻柔、温和,以示“雨”之关爱;第五节可读得欢快一些,传达喜悦之情;第八节应读出高昂之气,把全诗感情推向高潮;第九节读出欣慰之情,显示全诗的主旨。

停顿:如“等待久了的/田圃跟牧场”“当/田圃/冷冻了一冬/禁锢着种子”重音:如“我呼唤每一个孩子的乳名又甜又准”“只要你们笑,大地的希望就有了”“要记着,你们嘴里的那份甜呀,就是我祝福的心意”加点的词要重读。

一节:急切(企盼);二~四节:轻柔、温和(雨之关爱);五~七节:欢快(喜悦之情);八节:高昂(感情推向高潮);九节:欣慰(显示主旨)。

4.了解写作背景:本诗写于1979年,时值我国结束“文革”灾难不久而开始新的历史时期,诗人身在海外而关注中国大陆。

经历十年浩劫后的中国,一切都开始显露生机,正如春雨降临大地,万物复苏。

诗中“雨说”即诗人在说,这首爱之歌,是诗人对“生活在中国大地上的儿童”的祝福,也是他对中国美好未来的祝愿。

5.作家作品:郑愁予,原名郑文韬,祖籍河北,1933年出生于山东省。

台湾当代诗人。

1949年自费印刷了第一本诗集《草鞋与筏子》。

1954年考入中兴大学法商学院,并在《现代诗》季刊发表大量诗体,成为“现代派”的中坚。

人教版九年级语文 上册 第二单元 6 敬业与乐业 第2课时 教案(表格式)

小组讨论分析,尝试理解。

学生谈本节课的收获和体会。

10’

板

书

设

计

领

导

评

课

意

见

学校检查记实

教学后记

学生朗读课文,品味与思考,预期引导:

一是举例论证。举了孔子和百丈禅师的例子,说明有业的必要性。二是道理论证。引用儒门和佛门的话,证明“人人都要有正当职业”。

学生分析:

先解释什么是“敬”。引用朱熹的“主一无适便是敬”,解释“敬业”的含义就是专心致志、心无旁骛;接着,用设问句提出“业有什么可敬呢?为什么该敬呢?”;最后用设问句“怎样才能把一种劳作做到圆满呢?”过渡并引导,再次回到“唯一的秘诀就是忠实”“是敬”。

5.梁氏的“敬业”说,有着矫正世风、改良国民性的积极作用。请联系中国传统文化的背景,谈谈你对这一说法的认识。

讲解:课文论述的“敬业”说,有着矫正世风、改良国民性的积极作用。

6.文中说:“因自己的才能、境地,做一种劳作做到圆满,便是天地间第一等人。”依据作者的这一标准来衡量,你能从身边找出一两位这样的“天地间第一等人”吗?请联系自己的实际谈谈我们中学生该如何去做。

4、联系自己的学习,谈对“敬”的理解

5、结合中国传统文化背景,分析梁氏“敬业”说

6、结合自身实际谈怎样做“天地间第一等人”

组织学生精读课文,进一步分析以下问题:

1.理解文中“业”含义?

2.结合课文内容,用自己的话说说“人类合理的生活”应该是怎样的。

总结:是有一份正当职业,不能“饱食终日,无所用”……达到“乐以忘忧”境界。

3.课文说:“事的性质,从学理上解剖起来,并没有高下。”又说:“我信得过我当木匠的做成一张好桌子,和你们当政治家的建设成一个共和国同一价值。”然而,有人却引用拿破仑的话说:“不想当元帅的士兵不是好士兵。”讨论一下,对这个问题究竟应该怎么看。

人教版九年级语文上册导学案有答案

人教版九年级语文上册导学案有答案尊敬的同学们:大家好!在这个新的学期开始之际,我们迎来了九年级语文上册的学习。

为了帮助大家更好地掌握课本知识,充分理解教材内容,提高语文水平,我为大家准备了九年级语文上册的导学案。

本导学案不仅包含了课文的基本信息和学习要点,还给出了相应的答案,方便大家进行自主学习和自我检测。

希望大家认真阅读、学习,取得好成绩。

导学案一:《再别康桥》课文简介:本课是一篇诗歌,诗人徐志摩以人格化的方式,抒发了自己对离别的痛苦和思念之情,揭示了他内心世界的寂寞与苍凉。

学习要点:1. 理解诗意:通过了解诗人的背景和情感,理解诗歌的主题和情感。

2. 理解诗歌结构:掌握诗歌的音韵、形式和修辞手法。

3. 解读诗句:理解并分析课文中的难句,并解答相关的问题。

答案片段:1. 《再别康桥》一诗通过描述诗人内心的痛苦与离别之情,表达了对康桥的留恋和对爱人的深情。

其中,“黄昏无聊”一句中,通过押韵的方式,使诗歌节奏流畅,表现出诗人内心的矛盾和迷茫。

2. “衰草残花凝绿”的描写,生动而富有感染力地展现了康桥的美丽与诗人的思乡之情。

这一描写中运用了对比手法,增强了描写的强度和表达的尖锐度。

3. 诗句“相思相见知何日”是诗人对爱人的思念之情的真实写照。

通过反复的修辞手法,突出思念的程度,表达了诗人对于重逢的期盼和渴望。

导学案二:《人教版九年级语文导学案》课文简介:本课是一本九年级语文上册的导学案,通过系统地总结和整理九年级语文上册的课文要点、知识点,并给出了详细的答案,对同学们的学习和复习有很大帮助。

学习要点:1. 理解导学案的结构:掌握导学案的组织结构,了解导学案的作用和意义。

2. 学习方法:掌握使用导学案的方法和技巧,学会灵活运用导学案进行知识的自主学习和自我检测。

3. 复习知识点:通过导学案的相关问题和答案,进行对课文知识点的复习和巩固。

答案片段:1. 导学案采用了清晰的标题和内容分区,确保同学们可以清楚地找到相应的知识点和答案。

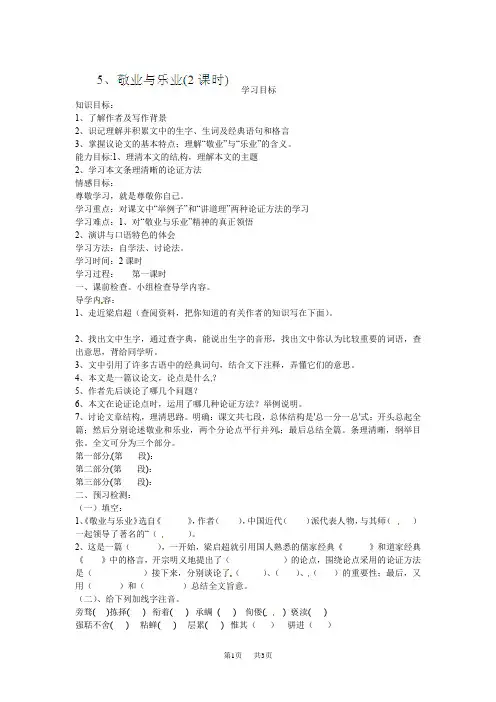

初中语文九年级上册:敬业与乐业(第二课)学案

学习目标知识目标:1、了解作者及写作背景2、识记理解并积累文中的生字、生词及经典语句和格言3、掌握议论文的基本特点;理解“敬业”与“乐业”的含义。

能力目标:1、理清本文的结构,理解本文的主题2、学习本文条理清晰的论证方法情感目标:尊敬学习,就是尊敬你自己。

学习重点:对课文中“举例子”和“讲道理”两种论证方法的学习学习难点:1、对“敬业与乐业”精神的真正领悟2、演讲与口语特色的体会学习方法:自学法、讨论法。

学习时间:2课时学习过程:第一课时一、课前检查。

小组检查导学内容。

导学内容:1、走近梁启超(查阅资料,把你知道的有关作者的知识写在下面)。

2、找出文中生字,通过查字典,能说出生字的音形,找出文中你认为比较重要的词语,查出意思,背给同学听。

3、文中引用了许多古语中的经典词句,结合文下注释,弄懂它们的意思。

4、本文是一篇议论文,论点是什么?5、作者先后谈论了哪几个问题?6、本文在论证论点时,运用了哪几种论证方法?举例说明。

7、讨论文章结构,理清思路。

明确:课文共七段,总体结构是'总一分一总'式:开头总起全篇;然后分别论述敬业和乐业,两个分论点平行并列;最后总结全篇。

条理清晰,纲举目张。

全文可分为三个部分。

第一部分(第段):第二部分(第段):第三部分(第段):二、预习检测:(一)填空:1、《敬业与乐业》选自《》,作者(),中国近代()派代表人物,与其师()一起领导了著名的“()。

2、这是一篇(),一开始,梁启超就引用国人熟悉的儒家经典《》和道家经典《》中的格言,开宗明义地提出了()的论点,围绕论点采用的论证方法是()接下来,分别谈论了()、()、()的重要性;最后,又用()和()总结全文旨意。

(二)、给下列加线字注音。

旁骛()拣择()衔着()承蜩()佝偻() 亵渎()强聒不舍()粘蝉()层累()惟其()骈进()(三)、解释下列词语①断章取义:②不二法门:③安居乐业:④强聒不舍:三、提供资料,激趣导入新课。

第2课《梅岭三章》(导学案)九年级语文下册原卷版

02《梅岭三章》导学案【学习目标】1.了解作者及写作背景;通过朗读诗歌,理解诗歌内容和作者感情。

2.分析诗歌构思独特的写作特点,品味诗歌凝练含蓄的语言。

3.体会这三首诗所饱含的为革命献身的凛然正气,激发自己的爱国热情。

【重点难点】1.体会这组诗篇回环递进、运用多种修辞手法抒写情怀的表现力量,品味诗歌凝练含蓄的语言。

2.学习陈毅同志面临险境、生死不渝的革命精神。

【学习过程】一、新课导入师投影陆游的《示儿》,学生齐背。

二、出示学习目标学生齐读——1.了解作者及写作背景;通过朗读诗歌,理解诗歌内容和作者感情。

2.分析诗歌构思独特的写作特点,品味诗歌凝练含蓄的语言。

3.体会这三首诗所饱含的为革命献身的凛然正气,激发自己的爱国热情。

三、预习检查1.作者简介陈毅(1901-1972),字仲弘,四川乐至人,中国人民解放军创建人和领导人之一,无产阶级革命家、军事家、诗人;党和国家的卓越领导人,新四军老战士,中华人民共和国十大元帅之一。

1977年其遗作专集《陈毅诗词选集》出版。

2.背景链接1934年10月,江西中央红军开始长征,陈毅同志因身负重伤,被留在江西担负军事指挥。

1935年春,他率部在敌人重点围攻下从中央苏区突围,转移到赣南地区进行游击战争,坚持了将近三个年头。

这三年游击战争,是他们在革命斗争中所经历的最艰苦最困难的阶段。

1936年冬天,陈毅同志在梅山被敌人包围。

他带着伤病伏在密密的草丛中20多天。

考虑到难以脱身,便写了三首诗藏在衣袋里。

不久,敌人一无所获,便悻悻解围而去。

3.字词积累——给红色生字注音。

旌旗()阎罗()烽烟()悬()捷报()遍种()当纸钱()应有涯()四、合作探究(一)整体感知(思考回答)1.自由朗读课文,初步把握情感基调,并简要概括每一章的主要内容。

2.三首诗之间有什么内在联系?(二)深入探究【合作探究】1.对照注释,理解诗前的小序,说说它起什么作用?一九三六年冬,梅山被围。

余伤病伏丛莽间二十余日,虑不得脱,得诗三首留衣底。

九年级语文上册第二单元6敬业与乐业第2课时教案新人教版

6《敬业与乐业》教案(二)教学目标:1.学习演讲词的结构安排,体会其层次分明、条理清晰的特点。

2.体会本文语言通俗浅显、准确周密、生动有力的特点。

3.真切领悟“敬业与乐业”的精神旨意,建立快乐学习观。

教学重难点:1.学习演讲词的结构安排。

2.体会本文语言的特点。

教学过程:一、导入新课生:背诵自己积累的有关敬业与乐业的经典格言。

师:伴随着这一句句耐人寻味的名言警句,让我们继续跟随梁启超先生生动有力的笔触开始今天的语文学习吧!二、自主探究1.阅读课文,说说文中表现作者观点、看法的语句有哪些。

(1)但我确信“敬业乐业”四个字,是人类生活的不二法门。

(2)人类一面为生活而劳动,一面也是为劳动而生活。

(3)凡职业没有不是神圣的。

(4)凡职业没有不是可敬的。

(5)人生在世,是要天天劳作的。

(6)劳作便是功德,不劳作便是罪恶。

(7)因自己的才能、境地,做一种劳作做到圆满,便是天地间第一等人。

(8)凡做一件事,便把这件事看作我的生命,无论别的什么好处,到底不肯牺牲我现做的事来和他交换。

(9)所以敬业主义,于人生最为必要,又于人生最为有利。

(10)会打算盘的人只有从劳苦中找出快乐来。

(11)凡职业都是有趣味的,只要你肯继续做下去,趣味自然会发生。

(12)因为每一职业之成就,离不了奋斗;一步一步地奋斗前去,从刻苦中得快乐,快乐的分量加增。

(13)人生能从自己职业中领略出趣味,生活才有价值。

(14)敬业即是责任心,乐业即是趣味。

对文中作者的观点,你体会最深的是哪点?请结合自身的学习生活,谈谈你的理解。

(学生言之成理即可)2.学生再读全文,并思考:(1)演讲开始,作者就开宗明义地提出“敬业乐业”的主旨,说它是“人类生活的不二法门”。

接下来,文章围绕主旨谈了哪几个问题?它们之间有着怎样的逻辑关系?(2)演讲最后,作者言简意赅地把"“敬业与乐业”总结为“责任心”和“趣味”,并说“我深信人类合理的生活总该如此”。

那么,你认为“人类合理的生话”应该是怎样的?学生讨论回答,教师明确:(1)梁启超引用《礼记》和《老子》中的格言,“断章取义”归结出“敬业乐业”的主旨后,分别谈论了“有业”“敬业”和“乐业”三个问题。

九上语文语文九年级上册第二2课导学案(人教版)公开课教案课件教案课件

22《唐雎不辱使命》学习目标:1、通过对课文的学习,了解人物形象。

2、培养学生复述、翻译、朗读的能力。

3、学习唐雎作为小国之臣却不畏强暴、敢于斗争、善于斗争的精神。

学习过程:前置作业1、初读课文,读准字音。

唐雎韩傀免冠徒跣以头抢地缟素色挠寡人谕矣聂政2、再读课文,简述大意。

课堂探究3、译读课文,把握情感。

(1、积累重点字词(画出不理解的句子及通假字,交流,积累。

)(2、学生分角色读课文。

(叙述者、唐雎、秦王各由一人担任,要读出人物应有的语气。

)4、边读边悟,分析形象。

唐雎:秦王:当堂检测阅读“秦王使人谓安陵君曰……徒以有先生也。

”(6.解释下面句中加点的词语。

( l )故不错.意也:( 2 )长跪而谢.之曰:(7.下列各组词句中加点字意思完全相同的一项是()A.① 秦王使人谓.安陵君② 太守谓.谁B.① 秦王不悦.②俟其欣悦.,则又请焉C、① 安陵君其许.寡人②潭中鱼可百许.头D、① 愿终守之.②愿借子杀之.(8.用现代汉语翻译下面两个句子。

(1)大王加惠,以大易小,甚善。

(2)夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

(9.自古至今,像唐雎一样“不辱使命”的外交人才还有许多。

试举一例,用一句话概括其主要事迹。

答:参考答案1、《战国策》是西汉末年刘向根据战国时事的记录整理编辑的,共三十三篇,分东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山十二策。

2、时代背景。

公元前230年和前225年,靠近秦国的韩国、魏国相继被秦国所灭,其余山东六国中的赵、燕、齐、楚,在连年不断的战争中,早已被秦国日削月割,奄奄待毙了,又过了几年,秦就统一了天下。

安陵国是魏国的附庸小国。

安陵在它的宗主国魏国灭亡之后,一度还保持着独立的地位。

秦国想用诈骗手段吞并安陵,于是安陵君就派唐雎到秦国谈判。

6、〔 1 〕通“措”,置。

(2 )道歉 7 、B 8 、 ( 1 )大王给予恩惠,用大的交换小的,很好。

( 2 )韩国、魏国灭亡,而安陵国却凭借五十里的土地幸存下来,只是因为有先生啊。

2016秋人教版语文九上第2课雨说word导学案

2 雨说学习目标1.能够有感情地朗诵诗歌,能读准字音,读出停顿。

2.通过学习作者对春雨形象的描绘和歌颂,领悟作者对儿童的关爱之情3.学习拟人、比喻、反复等修辞手法,体会它们在形象塑造、表情达意中的作用。

教学重难点1.用喜悦、欢快的语调诵读全诗,体会诗歌明丽清新的风格。

2.理解意象,领悟主旨,品味感情。

教学课时2课时教学过程[温故知新]1.查字典,给下列词语中加点的字注音,并读一读。

田圃. ( ) 禁锢.( ) 留滞.( ) 喑哑..( )( )襁褓..( )( ) 蓑.衣()斗笠.()润如油膏.()2.解释下列词语:寒浅:留滞:喑哑:襁褓:忍冬:洗礼:3.了解作者郑愁予以及写作背景。

郑愁予是台湾诗人,本名郑文韬(tao),祖籍河北,1933年生于山东济南。

被称为“中国的中国诗人”。

15岁开始写诗,49岁随家人去台湾,现旅居美国。

他的诗歌多描写旅人心绪,故被称为“浪子诗人”,代表作有《错误》《水手刀》等。

诗风豁达而不失婉约,其名作《错误》被誉为“现代抒情诗的绝唱”。

本诗写于1979年,此时,诗人身在美国,心系祖国,他以满腔的热忱关注着祖国儿童的成长,并通过此诗表达了对祖国未来的真诚祝福。

诗歌中“雨”就是一位温柔美丽而又亲切的爱的使者,作者通过它寄寓了自己对祖国儿童最真诚的祝福和希望。

4.朗读课文二、三遍,要求读音正确、流利。

想一想,雨“说”了哪些话?请你在文中用横线标出。

[导学释疑]1. 初读课文,质疑问难,提出自己的疑问。

2.再读课文,品味语言。

找出课文中三至五个你认为精彩的拟人句,品味它们的表达效果。

3.合作交流⑴副标题为什么取做“为生活在中国大地上的儿童而歌”?⑵在第一节到第五节中出现过哪些景物? 雨的到来为大地带来了什么变化?⑶齐读第1-5节思考:雨让大地生气勃勃,那么在诗人笔下,雨是什么样子的?从视觉、听觉、触觉、嗅觉等方面用精彩的语句来描述。

(可以结合“随风潜入夜,润物细无声”和朱自清的《春》中描写春雨的内容。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2.《雨说》学习目标1.能够有感情地朗诵诗歌,能读准字音,读出停顿。

感受现代诗歌的节奏美、意境美、人情美。

2.通过学习作者对春雨形象的描绘和歌颂,领悟作者对儿童的关爱之情3.学习拟人、比喻、反复等修辞手法,体会它们在形象塑造、表情达意中的作用。

学习过程:前置作业1.给下列加点的字注音田圃.()禁.()锢.()留滞.()喑.()哑.()襁.()褓.()2.解释下列词语。

寒浅:________留滞:________喑哑:________襁褓:________忍冬:________洗礼:________1. 思考:诗歌的每一小节各写了什么内容?2. 找出最能体现本诗主旨的诗句,仔细体味:课堂探究1.这首诗采用了拟人手法,这样写好在哪里?2.这首诗语言有什么特色?3.读第七、八节,品味其中的“笑”。

4.朗读课文后,回答问题。

(1.选诗的第三节与第一节有什么关系?(2.选诗的第二节抓住雨的什么特点来写的?“我来了,雷电不喧嚷,风也不拥挤”,该怎样理解这一诗句?(3.选诗的第二节用了哪些修辞手法?有什么作用?(4.选文中,雨“说”的一席话集中表达了一个什么意思?(5.作者赋予了“雨”以人性化的表现,这样写好在哪里?(6.文中五次用“雨说”作为提示语有什么好处?(7这首诗采用第几人称?运用了什么修辞方法?有什么作用?(8“只要旗子笑,春天的声音就有了/只要你们笑,大地的希望就有了”句中的“旗子”“春天”象征什么?这两句诗应该如何理解?(9春雨到来的前后,大地的景色有什么变化吗?当堂检测(一)阅读下面的诗歌,回答问题。

秋雨声声傅天琳窗外的雨声,/淅淅沥沥地说个不停。

/窗内的语声,/叽叽咕咕地说个不停。

窗外的说些什么?/问那树,那花,那小溪;窗内的说些什么?/问这笑,这吻,这眼睛。

窗外和窗内都说了一夜,/雨声和语声融合着梦境。

/天边的霞光哟脸上的红晕,/化一朵神女峰前飘飘的云……1.对这首诗的解说,不恰当的一项是( )A.第一节把窗外雨声和窗内语声加以对照,以此笼罩全篇,统率全诗。

B.第二节中,没明写说话的具体内容,实暗写说话内容。

C.第一节写雨声、语声的热闹,目的是以动衬静,以写出夜半恬静的气氛。

D.本诗的目的是写人与人之间的融洽感情。

2.对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )A.诗题“秋雨声声”让人联想到秋雨中的人语,以秋雨的细腻连绵写出窗内人的甜蜜的情感。

B.第二节中,作者虽没有正面回答说些什么,但从树、花受到雨水的滋润中,可见笑、吻给对方心灵的慰藉。

C.诗句“天边的……飘飘的云”把人和大自然融合在一起写,用大自然的美衬托人的美。

D.雨声和语声融合的梦境即指第二节中表示亲密感情的笑、吻、眼睛。

(二)达标测试<一>、基础知识1.《雨说》的作者是________(姓名)。

副标题为“________”。

2.下列关于《雨说》这首诗的内容和艺术手法理解不恰当的一项是()A.这首诗借“春雨”的真情诉说,表达了诗人对中国大地上生活的孩子们的温柔亲切的爱意,以及希望孩子们自由快乐地亲近自己、无忧无虑地快乐生活的诚挚祝福。

B.这首诗采用拟人手法,亲切感人,切合儿童心理,易于打动孩子们的童心。

C.这首诗语言亲切、清新自然,给人以温柔亲切之感,便于儿童阅读和接受。

D.诗中“雨说,我来了,我来了就不再回去/当你们自由地笑了,我就快乐地安息”,这句诗表现了“春雨”为自己的奉献而喜悦、满足的心情。

<二>、阅读下面的短诗,回答问题。

既然徐敬亚既然/前,不见岸/后,也远离了岸既然/脚下踏着波澜/又注定终身恋着波澜既然/能托起安眠的礁石/已沉入海底既然/与彼岸尚远/隔一海苍天那么,便把一生交给海吧/交给前方没有标出的航线!1.诗中“前也无岸,后也无岸”的大海象征着________,“岸”指的是________。

“波澜”指的是________,“能托起安眠的礁石”指的是________。

2.这首诗表现了怎样的主题?___________________________________________________________3.体会诗歌末尾一句“那么,便把一生交给海吧/交给前方没有标出的航线”的含义。

___________________________________________________________4.读了这首诗,给你怎样的人生启示?简要说一说。

__________________________________________________________《雨说》学案作者简介郑愁予:原名郑文韬,1933年出生于山东济南。

童年随父辗转大江南北,1949年随家人去台湾,1951年开始发表作品,1968年赴美,在爱荷华大学国际写作班进修学习,获艺术硕士学位。

此后一直保持沉默、很少发表作品。

1973年左右再度出山,“宝刀未老”,勤耕不辍,代表作有《错误》《水手刀》等,大多以旅人为抒情主人公,被称为“浪子诗人”。

现旅居美国,为“现代诗社”成员,任耶鲁大学东亚文学系教授。

写作背景:本诗写于1979年,时值我国结束“文革”灾难不久而开始新的历史时期,诗人身在海外而关注中国大陆。

经历十年浩劫后的中国,一切都开始显露生机,正如春雨降临大地,万物复苏。

诗中“雨说”即诗人在说,这首爱之歌,是诗人对“生活在中国大地上的儿童”的祝福,也是他对中国美好未来的祝愿。

1. 田圃(pǔ)禁(jìn)锢(gù)留滞(zhì)喑(yīn)哑(yǎ)襁(qiǎng)褓(b ǎo)2.略1. (1)探访四月的大地(2)雨轻轻地来了(3)希望孩子们不要拒绝(4)告诉孩子们它是来亲近他们的(5)请孩子们跟它去迎接春天(6)告诉孩子们它来自何方,又是怎样长大的(7、8)教孩子们勇敢地笑(9)交代最终的归宿2.如:①“我的爱心像丝缕那样把天地织在一起”——展示了雨对所有儿童的博大的爱心。

“丝缕”:形象描绘出爱之细之柔,“天地”:爱之广之浓,无私而博大。

②“只要你们笑,大地的希望就有了”:意味深长,只有孩子们欢笑起来,才真正意味着春天的来临,才真正看到大地的希望。

③“当你们自由地笑了……就是我祝福的心意”:于不露声色中体现了中国传统诗歌的含蓄美,雨是在祝福孩子们收获成长的甜美,“快乐地安息”使人联想到“落红不是无情物,化作春泥更护花”。

1. 这首诗采用拟人手法,让“雨”对生活在中国大地上的儿童喃喃细语,使人感受到“雨”这位爱的使者亲切温柔的形象。

“雨”在诗人的笔下,被赋予生命的灵性,成为一种十分美好、神奇、有情有意的存在。

诗对其他事物也作了拟人化的生动描写。

出色的拟人化表现手法,使这首诗具有亲切感人、活泼欢快、充满情趣的风格,它切合儿童的心理,能打动孩子们稚嫩的童心。

2. 有亲切感,用儿童化的语言,符合儿童的心理,口语化3. 第七节中,诗人借柳条儿、石狮子、小燕子这些自然界的精灵,抓住它们生动的一刹那,抒发自己对勇敢、乐观、自信的赞美。

第八节,用两句气势高昂的对仗句“只要旗子笑,春天的希望就有了/只要你们笑,大地的希望就有了”将感情推向高潮。

有了爱,才会有勇敢的笑,只有勇敢地笑,才有希望,“笑”体现了诗人乐观、积极的人生态度。

1.一一照应2.轻盈、绵绵不断、温柔等,侧面写的轻盈、温柔。

3.比喻、拟人;形象生动、温柔可亲,像爱的使者。

4.希望孩子们走进大自然之中,学会乐观,能够过着快乐、自由、幸福的生活;同时也表达了作者对新一代儿童的关爱与祝福。

5.作者赋予“雨”以人的感情与思想,使诗文更富有生命力,生动而又形象,给人以无穷的想像力,也容易引发读者的兴趣。

6.既是内容上的划分,又是“雨”这位“爱的使者”叙述情绪的递进7.用拟人手法写“雨”,将春雨塑造成一位充满爱心的天使形象,全诗是“雨”对生活在中国大地上的儿童的喃喃细语,这样写既符合儿童心理,也使这首诗具有轻柔、喜悦、亲切的风格。

8红旗象征国家。

春天象征青少年。

只要孩子们能够勇敢地表达出要求自由、幸福的愿望,祖国就有希望了。

1.C(诗中并未点明“夜半”的时间,也没有写出“恬静”的目的和要求。

)2.D(人们用笑、吻、眼睛来表达感情,“梦境”应指诗中没写出的对幸福的追求、憧憬等。

)一、基础知识1.郑愁予“为生活在中国大地上的儿童而歌”2.D二、1.人生人生的目标生活的坎坷和艰险能给人以休息的港湾2.这首诗表现的是人应该勇敢的承受人生的坎坷。

3.这一句表现出诗人的昂扬斗志、尽管人生坎坷艰险如大海,但心中对人生的航向不迷茫。

这是诗人的人生体验,也是诗人给予读者的启示。

4.将你在读诗过程中获得的点滴感受写出来即可,答案略。

.....................................使用本文档删除后面的即可致力于打造全网一站式文档服务需求,为大家节约时间文档来源网络仅供参考欢迎您下载可以编辑的word文档谢谢你的下载本文档目的为企业和个人提供下载方便节省工作时间,提高工作效率,打造全网一站式精品需求!欢迎您的下载,资料仅供参考!。