清代龙袍的十二章纹饰

浅谈清代龙袍

浅谈清代龙袍作者:乔紫薇来源:《艺术殿堂》2018年第02期【摘要】对清代龙袍的形成、样式、制作及多民族服饰借鉴的论述,直观地表现清代龙袍形制丰富,制作工艺复杂,集历代织绣工艺之大成。

【关键词】清代;龙袍;袍服;龙纹“龙”纹在中国古代有着特殊地位,是帝皇身份的象征,其主要原因是“龙”文化潜移默化的影响。

对龙袍的历史探源,可从袍服上的龙纹运用开始。

自唐代龙纹才运用在袍服上,《唐书·代宗记》中记载“八年十一月……迅鞠志诚,在幽州,被皆龙凤,乃流之岭外。

”元代龙纹袍服则为御用之物。

明代的常服、燕弁服中常有团龙纹作为装饰。

自唐至明龙袍定义相对宽泛,一般龙袍指有龙纹的袍服,并不指具体形制的袍服;清代龙袍的纹样、色彩、使用范围才被严格规范的写入《大清会典》。

一、清代龙袍的形成清代早期的史料中,《满文老档》、《清初内国史院档案》、《大清会典》等文献中,“龙袍”仅部分文献有零星记载,其中有“龙”纹装饰较多,但不涉及龙袍形式的描叙。

此时的吉服袍与常服袍区别不大,在款式、纹样上也没有形成定制。

史料记载“龙袍”称谓出现在顺治年间,被称为“吉服”是在乾隆年间《大清会典》冠服卷中。

清代共有五部《大清会典》,分别颁发在康熙、雍正、乾隆、嘉庆、光绪年间,乾隆年间《大清会典》制定冠服制度系统化、规律化、成熟化。

乾隆皇帝对清代服饰高度概括:“即取其文,不必取其式”。

一是吸收历代传统服飾的纹饰,二是保留满洲服饰的基本形式,清代冠服主要发展因素是这两者的相互融合。

与《大清会典》同样重要的典籍《皇朝礼器图式》,此书用图文并茂地形式描绘冠服的各种样式。

《皇朝礼器图式》规定穿龙袍的男性包括皇帝、皇太子,皇太子龙袍是杏黄色,其它与皇帝龙袍相同,皇子以下称蟒袍;女性包括皇太后、皇后、贵妃、妃、嫔、太子妃。

后嘉庆、光绪年间对服饰制度有些修改,但都没有改变龙袍的款式、颜色、纹样布局。

二、龙袍的样式清代龙袍是吉服中最为复杂,装饰最为华丽,做工最为考究的一种,其结构和纹样设计遵循一定规范。

龙袍神秘文化:龙袍上的十二个神秘吉祥图

龙袍神秘文化:龙袍上的十二个神秘吉祥图帝王的黄袍中,带有一些神秘团,这些神秘图案,展示着中华民族深深的文化底蕴。

----- 诸葛长青中国文化,博大精深。

中国文化,处处显示着宇宙的规律。

就那帝王的龙袍来说,也是处处蕴含着丰富的文化内涵。

据《周礼·春官·司服》注及疏记载,周代有官名“司服”,这些官员专门“掌王之吉凶衣服”。

周天子用于祭祀的那些烦琐的礼服,已经开始采用“玄衣纁裳”,并绘有十二章纹。

据说,当时的公爵也采用类似图案,只是稍作削减,改“十二章纹”为“九章”。

再次一等的爵位,比如侯、伯等,依次用“七章”或者“五章”。

文武官员的服饰,变化较大。

明清时代,全部改“章服”为“补服”。

按照舆服制度,文官“补子”绣鸟,武官“补子”绣兽。

皇帝身上的“十二章纹”一而贯之,保存了下来。

有关“十二章纹”的记载很多,其中,最早、最全面的记载,当属《尚书·益稷》,文中写道:“予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻......。

”这段文字,详细记录了“十二章纹”所囊括的具体内容,周代天子的礼服纹饰,大概就是这种模样。

“章服制度”的真正确立,却晚得多,到了东汉初年,才正式出现在朝廷文件里。

《后汉书·舆服下》明确规定:“天子、三公、九卿……祀天地明堂,皆冠旒冕,衣裳玄上纁下,乘舆备文,日月星辰十二章,三公、诸侯用山龙(以下)九章,九卿以下用华虫(以下)七章,皆备五采……”这项舆服制度一经固定,遂被历代帝王效法。

直到明清,“十二章纹”始终作为帝王服饰,不可或缺的装点要素,一直延用了近两千年。

那么,“十二纹章”究竟是怎样一些图案呢?诸葛长青:请大家看图,就会明白内涵多么深奥。

即以12种固定文饰,绣在天子及诸侯的官服上。

一种文饰称为一章,并以饰章的多寡来表示等威,而且一章有一个含义。

这些纹饰都来源于古代部落的图腾崇拜,属于皇权的神圣象征。

当然,“十二章纹”的象征意义,远远大于审美价值。

明清帝王服饰中“十二章”纹样的排列、造型比较及影响因素

横标 线 重 于 纵 标 线ꎬ 左 标 线 重 于 右 标 线ꎬ 前 标 线 重 于 后 标

呈十字型对称构架分布ꎬ其排列方式与明代差异明显ꎮ 清代

ꎮ 因此ꎬ以领口为中心ꎬ日纹在左ꎬ月纹在右ꎬ星辰纹在

“十二章” 纹样也采用对称式排列ꎬ与明代每章两个进行对称

虫、黼、黻、宗彝、藻、火、粉米ꎬ其纹样尊卑等级排列与明代基

制度上提倡恢复汉族文化传统ꎬ帝王服饰继承了汉族传统礼

“润色章身ꎬ即取其文”ꎬ在顺治、康熙、雍正时期的帝王服饰中

样保留于冕服之中ꎮ 据« 明太祖实录» 记载:“ 帝王冕服玄衣

备ꎬ“十二章”纹样开始在帝王服饰中使用ꎬ并逐渐形成明确的

黄裳ꎬ十二章ꎬ衣织日、月、星辰、山、龙、华虫六章ꎬ裳绣宗彝、

图案分布定式ꎬ在帝王、皇后的礼服和吉服上固定使用[6] ꎬ并在

收稿日期: 2020 09 07ꎻ 修回日期: 2021 03 12

服ꎮ 自此以后ꎬ形成定制ꎬ为唐代所沿袭 [3] ꎮ 十二种特殊纹样

课题项目(2015SK1004)

饰的专属纹样ꎬ成为帝王服饰文化制度的重要组成部分ꎬ一直

基金项目: 浙江省教育厅一般项目( Y201941041) ꎻ绍兴文理学院校级

作者简介: 雷文广(1985

)ꎬ男ꎬ讲师ꎬ主要从事服饰文化及理论的研究ꎮ

经过儒家的不断诠释并赋予象征性意义ꎬ最终演变为帝王服

沿用到明清时期ꎮ

87

Arrangementꎬ shape comparison and influence factors of " twelve heraldries" patterns

明代“ 十二章” 纹样主要用于帝王的冕服上ꎬ清代的衮服

highꎬ but the difference was large in the mid ̄Qing dynasty. The pattern shape gradually formed Qing characteristics.

清代帝王的豪华龙袍

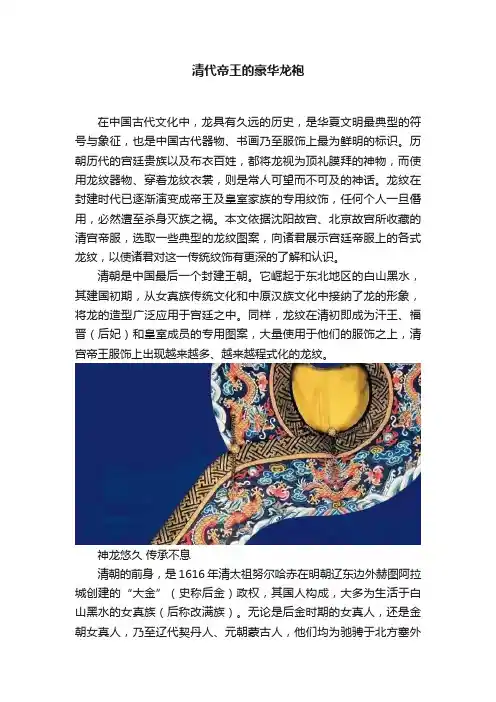

清代帝王的豪华龙袍在中国古代文化中,龙具有久远的历史,是华夏文明最典型的符号与象征,也是中国古代器物、书画乃至服饰上最为鲜明的标识。

历朝历代的宫廷贵族以及布衣百姓,都将龙视为顶礼膜拜的神物,而使用龙纹器物、穿着龙纹衣裳,则是常人可望而不可及的神话。

龙纹在封建时代已逐渐演变成帝王及皇室家族的专用纹饰,任何个人一旦僭用,必然遭至杀身灭族之祸。

本文依据沈阳故宫、北京故宫所收藏的清宫帝服,选取一些典型的龙纹图案,向诸君展示宫廷帝服上的各式龙纹,以使诸君对这一传统纹饰有更深的了解和认识。

清朝是中国最后一个封建王朝。

它崛起于东北地区的白山黑水,其建国初期,从女真族传统文化和中原汉族文化中接纳了龙的形象,将龙的造型广泛应用于宫廷之中。

同样,龙纹在清初即成为汗王、福晋(后妃)和皇室成员的专用图案,大量使用于他们的服饰之上,清宫帝王服饰上出现越来越多、越来越程式化的龙纹。

神龙悠久传承不息清朝的前身,是1616年清太祖努尔哈赤在明朝辽东边外赫图阿拉城创建的“大金”(史称后金)政权,其国人构成,大多为生活于白山黑水的女真族(后称改满族)。

无论是后金时期的女真人,还是金朝女真人,乃至辽代契丹人、元朝蒙古人,他们均为驰骋于北方塞外的马上民族。

按照这些民族的通常习俗,龙都是正面形象的吉祥瑞兽,带给人们平安和佑护。

后金(清)政权诞生伊始,按照女真人的传统习惯,自然而然地将龙纹视为本国瑞像,在各类宫廷器物上、服饰上予以应用。

只是限于当时战争局势及物质匮乏,能够制作的龙纹东西相对较少,传到今天的相关文物也较少。

另一方面,明末女真(满)族在辽东山野兴起之际,其社会形态尚处于军事民主制晚期,较之中原地区高度封建化的明王朝,无论是思想观念还是物质财富,都存在较大差距。

所以,女真贵族在建国过程中,始终怀着一颗博大兼容的心态,将大明王朝视为宗主国,作为自己学习效仿的榜样,对明朝的许多典章制度、礼仪风俗予以采纳,甚至通过商品交换、战争掠夺直接得到汉族的物质财富,这就导致了大量带有龙纹图案的明朝服饰直接流入后金,龙纹形象也在女真族人和宫廷之中受到更大的欢迎。

十二纹章分别代表什么?

十二纹章分别代表什么?在古代有一个传说,只要成为帝王,便会得到十二种神秘的自然力量,辅佐他成为至善至美至上的明君。

后来,代表这十二种力量的图案,就被印在了帝王的衣服上,以“象其德也”,这些图案便是十二章纹。

十二章纹是什么在出土的实物中,明定陵神宗皇帝朱翎钧的龙袍是最早的、带有“十二章纹”的实物。

神宗皇帝朱翎钧这件“缂丝十二章纹衮服”出土时,衮服上带有绢制标签,上写“万历四十五年(1617年)……衮服”等字样。

由此可知该衮服的确切年代为公元1617年。

定陵地宫在这件衮服上,龙纹最突出,共有十二团龙,分别织于两肩和前后襟上。

另外,两肩织日、月,背织星辰、山,两袖饰华虫。

宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等六种纹饰分别列于前后襟团龙两侧,共列十二章纹。

明代洪武十六年明文规定了章服之制,皇帝衮冕“玄衣黄裳,十二章,日、月、星辰、山、龙、华虫六章织于衣,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻六章绣于裳”。

此衮服与明制符合,是不可多得的珍贵历史文物。

衮服开棺后迅速氧化,出土时面料已呈深驼色,各色图案均有破损,但仍可见其概貌。

出土后的明定陵十二章纹衮服博物馆复制出的明定陵十二章纹衮服十二章纹具体为日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻十二种图案,各有不同的寓意。

十二章纹图案宋代的聂学义在《三礼图》中结合《周礼·春官·司服》的说法,总结了十二章纹的含义。

下面就以定陵博物馆出土的“明神宗缂丝十二章纹衮服”一比一复原品为例,详细解说十二章纹的含义。

华虫华虫,即锦鸡,“取其文理”(文采),象征王者要文采昭著。

粉米粉米,即白米,取其“养人”(滋养),象征帝王给养着人民。

藻藻,取其洁净,象征帝王品行高洁。

黻黻,是两个相背的“己”字,取其“背恶向善”(明辨),代表帝王明辨是非。

火火,取其光明,象征帝王光明磊落。

宗彝宗彝,取其忠孝,象征帝王忠、孝的美德。

山,“取其人所仰”(稳定),代表帝王的稳重。

日、月、星辰日、月、星辰,“取其明也” (照临),代表皇权照临四方。

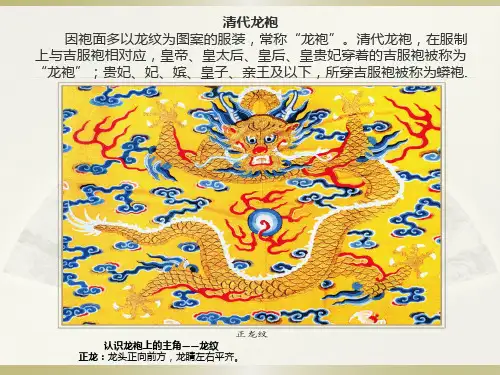

清 代 龙 袍

行龙:龙的头部在上方,呈升起的动势。与这相应的,还有 降龙。降龙的头部在下方,呈下降的动势。

1.2清代龙袍中的 “水” 清代一些龙袍的下摆经常有彩色织绣的海水江涯纹饰,这种纹饰被称为“水”。从现存清代宫廷服饰上来看 ,水纹织绣的高度呈现出早期无水到较矮而中晚期增高的趋势,通常被俗称为水深或水浅。

清代,与“八仙”纹同样为祝颂长寿之意。

杂宝纹 杂宝纹是一类典型的瓷器装饰吉祥纹样,始见于元代,流行于明清。 龙袍上也有所织绣。所取宝物形象较多,元代有双角、银锭、犀角、 火珠、火焰、火轮、法螺、珊瑚、双钱等,明代又新增祥云、灵芝、 方胜、艾叶、卷书、笔、馨、鼎、葫芦等。因其常无定式,任意择用, 所以称杂宝。也有任取其中八品组成纹饰者,称八宝。

1.5清代龙袍的“领”与“袖” 在袍服样式上,清代龙袍多采用圆领、大襟、马蹄袖,袖口并非整齐的直线 造型,而是采用圆弧细线,使袖口呈马蹄状,既显得美观,有民族特色。 圆领 清朝的龙袍是从满族的传统服装袍子发展而来的,满族入关以前一直生活在 天气寒冷的东北地区,过着逐水草而迁徙,食肉寝皮的游牧生活,传统的袍 子是圆领、大襟、右衽、马蹄袖的直身式袍,穿起来既暖和舒服,又利于骑 射打猎。

十二章纹,是中国帝制时代的服饰等级标志,指中国古代帝王及高级官员礼服上 绘绣的十二种纹饰,它们是:日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝yí 、藻、火、 粉米、黼(fū)、黻fú ,统称十二章,绘绣有章纹的礼服称为“章服”。 “十二章纹”从西周以来为历代帝王所采用,隋唐成为定式,清初,皇帝服饰上 不用十二章纹,直至乾隆时期才正式采用十二章纹。

马蹄袖 马蹄袖又称箭袖,就是在窄窄的袖口上,再接出一个半圆形的“袖头”,形 如马蹄,俗称马蹄袖。马蹄袖平日绾起,出猎作战时则放下,在北方马蹄袖 覆盖手背,冬季可御寒。

详解龙袍上的12种图案,隐含12种远古密码

详解龙袍上的12种图案,隐含12种远古密码中国历代帝王礼服上都绣有12种图案,俗称“十二章纹”,它们是:日、月、星辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等。

这十二种图案分别寓意着十二种特殊的含义。

日和月位于龙袍肩部,日在左,月在右。

太阳当中常绘有金乌,这是汉代以后太阳纹的一般图案,取材于“日中有乌”、“后羿射日”等神话传说。

而月亮当中常绘有蟾蜍或白兔,取材于“嫦娥奔月”。

星辰代表星宿,多几个小圆圈表示星星,星星之间以线相连,组成一个星宿。

而日、月、星辰一起代表了三光照耀,象征着帝王皇恩浩荡,普照四方。

山的图案多绣作群山的形状。

所谓稳如泰山,山代表着稳重,象征帝王能治理四方水土。

既然是龙袍,龙必然是最主要的构成部分,前后各一只,寓意着其真龙天子至高无上的皇权。

同时龙做为一种神兽,变化多端,象征帝王们善于审时度势地处理国家大事。

“华虫”按《礼记·王制》的解释就是“雉”,象征为君者要“文采昭著”。

“黼”通常是黑白相次的斧形,刃白身黑。

寓意天子为人处事能入锐斧一样决绝。

“黻”是两个己字相背,构成“亚”字形。

两边完全对称,代表着帝王能明辨是非,知错就改的美德。

“宗彝”图似尊形,象征宗庙彝器,作尊形。

器上有虎、蜼二兽的装饰,虎勇猛,蜼能避害。

“藻”即水藻,为水草形。

象征皇帝的品行冰清玉洁。

“火”即火焰,绣为火焰形。

象征帝王处理政务光明磊落,火炎向上也有率士群黎向归上命之意。

“粉米”即白米,为米粒形。

民以食为天,“粉米”象征着皇帝给养着人民,安邦治国,重视农桑。

清:清朝龙袍上都有哪些纹饰?

清:清朝龙袍上都有哪些纹饰?在过去王朝中,龙袍属于顶级行列的服装。

各个朝代的龙袍,都有一些各自的差异。

清朝的龙袍,虽然也是以黄色为主,用的是却明黄色。

并且规定,只有皇帝、皇后、太后才有资格穿这种规制的龙袍。

虽然有一些细微不同,但同样都很奢侈。

龙袍上除了绣有龙纹,还会有其他繁琐的纹饰。

这些纹饰都用很珍贵的材料制成,整体上看,十分的华丽。

每个纹饰,都代表着吉祥的象征。

作为龙袍上最常见的纹饰,在清代龙袍上,一共有16处龙纹,其中九条金龙为主要纹饰,盘踞在龙袍的各个地方。

这九条金龙的位置,也很有讲究。

从正面或背面看的时候,都是只有五条,代表“九五之尊”的意思。

一般看的话,也只有八条金龙。

因为还有一条金龙是绣在衣襟里面的。

龙在中国文化的地位,自然不用多说。

真正值得一说的,还是这些龙纹的不同。

在整件龙袍上,其实有三种龙纹。

第一种是升龙。

整个纹饰属于龙头在上,身体在下,整体是升腾飞跃的姿态。

这种龙纹代表着四方拥戴的意思。

第二种叫坐龙,龙头平视前方,躯干盘踞身后,整体要呈现出一种威严的仪态。

因为这种龙纹代表了江山稳固的意思。

在龙纹中,属于最为尊贵的一种。

第三种称为行龙。

这种龙纹最为活泼,因为很像是游动的状态,所以也被称为“游龙”。

代表着臣民忠谨的含义。

龙纹的图案,在不同的时期,也有不同的变化。

比如早期的时候,眼睛会大一下。

到中期变得小一些,后期又变得大一些。

这个都是一些很细微的变化。

除了龙纹,龙袍上其实还有很多图案。

比如跟龙纹有一样地位,却较少被人熟悉的“十二章纹”。

”十二章纹“,其实就是十二种不同的纹饰,分别是日、月、星辰、山、龙、华虫、黼(fǔ斧形)、黻(fú亚形)、宗彝(虎﹑蜼(长尾猿猴))、藻、火、粉米。

这十二种纹饰,继承自中国数千年前的传统文化,代表着十二种不同的品德。

日月星城,就是代表着”明“,表示君王可以明察是非。

山,代表了稳重正直的性格。

君王做到这点,才可以让别人对他产生仰望。

龙,就是前面讲到了龙纹了,可以有各种的变化。

王权的标志“十二章”服饰纹样

王权的标志“十二章”服饰纹样红山文化碧玉龙(图片来源百度)奴隶社会的服饰纹样是奴隶制社会精神文化的一个方面,纹样内容的政治意义大于审美意义。

最重要的纹样为国王衮服上面的十二章,十二章最早的记载见于《尚书·益稷篇》:“帝曰:予欲观古人之象,日月星辰山龙华虫作会宗彝藻火粉米黼黻絺绣,以五采彰施于五色作服汝明。

”这段话原来没有标点,如果断句不同,就可引出不同的解析。

前汉时按孔安国的解析是:日、月、星辰为三辰,与山、龙、华(草华)、虫(雉)以五采画于衣服旌旗。

藻、水草有纹者,火为火字,粉若粟冰,米若聚米,黼若斧形,黻为两已相背。

综合起来,天子服日月而下,诸侯自龙衮而下至黼黻,士服藻火,大夫加粉米,上得兼下,下不得兼上。

他把粉和米分列为二章,不列入宗彝,如再把华与虫分为二章,合起来就成为十三章而不是十二章了,这是他说得不明确的地方。

后汉马融把华虫合为一章,其余说法与孔安国相同,明确以日、月、星辰、山、龙、华虫、藻、火、粉、米、黼、黻为十二章。

这个说法被《续汉书·舆服志》所采纳,后来《晋书·舆服》、《宋书·礼志》、《南齐书·舆服志》也都相同。

但这种说法又与《周官》五冕中毳冕衣服画虎彝蜼(weǐ音伟,长尾猴)彝的制度相矛盾。

后汉郑玄诠《周官》司服条提出另一种说法:“予欲观古人之象,日、月、星辰,山、龙、华虫、作缋,宗彝、藻、火、粉米、黼黻、希绣,此古天子冕服十二章,舜欲观焉,华虫五色之虫,缋人职曰:鸟兽蛇,杂四时五色以章之谓是也,希读为絺,或作黹,字之误也,王者相变,至周而以日、月、星辰画于旌旗,所谓三辰旌旗,昭其明也。

而冕服九章,登龙于山,登火于宗彝、尊其神明也,九章初一曰龙,次二曰山,次三曰华虫,次四曰火,次五曰宗彝,皆画以为缋,次六曰藻,次七曰粉米,次八曰黼,次九曰黻,皆希以为绣。

则衮之衣五章,裳四章,凡九也。

〓画以雉,谓华虫也。

其衣三章,裳四章,凡七也。

清代缂丝十二章龙袍

清代缂丝十二章龙袍作者:吴明来源:《天天爱科学》2015年第09期今天,时尚的人群穿衣服都很讲究,面料要优,工艺要好,还要有独特的设计。

其实古时候也一样,作为至尊无上的皇帝,他的衣服更要独一无二,以彰显他作为帝王的身份和尊荣。

首先,这件龙袍的面料非常珍贵,它采用的不是一般的丝线,而是用三色捻金线缂织而成。

你可能会问,什么是捻金线呢?所谓捻金线就是在丝线外周搓捻缠绕上一层极薄的金箔,使其变成金光闪闪的金线。

三色捻金线则是用三种不同色泽的金银箔片搓捻缠绕而成,与普通捻金线比,用它织成的织物更加具有金光闪烁的效果。

试想一下,在极细的丝线外周缠裹上极薄的金箔成为金线,这是多么高超的工艺水平啊。

可是,在这件龙袍上,更能体现古代丝织技术最高水平的,是采用了被誉为“织中之圣”的缂织技术。

一般的丝织品采用的是通经通纬的方法织成,而缂丝则采用的是“通经断纬”的工艺。

织工先在织机上安装好经线,预先描绘好图案,再按照花纹的轮廓,手工用多把小梭子分片制织,因为织出的纬线并不贯穿整个幅面,所以称为断纬。

缂织技师要有高超的技艺,据说一个学徒工学习三年才能基本上手,学艺十年才能织成像样的作品;同时,技师还要有一定的艺术造诣,有对美的深深的感悟和理解,唯有这样他们才能用梭子和丝线织出与绘画相媲美的图案。

一幅缂丝作品的完成是极费工时的,因此,缂丝的价格非常昂贵,古时就有“一寸缂丝一寸金”的说法。

说起龙袍,我们都会想到皇帝,在中国古代,龙总是与皇帝联系在一起,皇帝是真龙天子,皇帝穿的衣服也就是龙袍了。

那龙袍到底是什么样子呢?或许你在电视剧中看到过,但那只是戏服,如果想看到真正的龙袍实物,还是要到博物馆来。

今天我们要介绍的这件龙袍,就收藏在首都博物馆,它的全称叫“缂丝十二章龙袍”,时代为清中期,有专家认为它是属于乾隆皇帝的。

这件龙袍缂织有龙纹、蝙蝠、十二章、云纹、海水江崖等图案,这些图案都有着深厚的文化内涵,显示着皇权的至高无上。

龙纹是龙袍最主要的纹饰,这件龙袍在前胸后背及两肩各有一条正龙,下幅前后襟各有行龙两条,底襟行龙一条,共有九条大型金龙,象征皇帝是真龙天子、九五之尊。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

服饰文化:清代龙袍的十二章纹饰(组图)清代皇帝的服饰基本上分为三大类,即礼服、吉服和便服。

礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服;吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂;便服即常服,是在典制规定以外的平常之服。

龙袍,是上下连属的通身袍,比礼服略低一等,是皇帝在一般性的吉庆宴会、朝见臣属的时候穿用的常见礼服,也是我们常常见到的帝王服饰。

帝王们穿着的龙袍,在现代人的心中很容易产生敬畏与神秘的感觉。

尤其对龙袍上制作精良、细腻、造型独特的纹饰图案充满疑惑,本文将对此做简单的介绍。

帝王的服饰上绣有各种寓意吉祥、色彩艳丽的纹饰图案。

如:龙纹、凤纹、蝙蝠纹、富贵牡丹纹、十二章纹、吉祥八宝纹、五彩云纹等等。

这些图案只为封建社会里的帝王和少数高官所服用,并不普及。

如:龙、凤纹向来是帝、后的象征,除了帝、后之外任何人不得使用。

十二章图案,自它在中国图纹中出现就是最高统治者的专有纹饰,一直到封建帝制的灭亡,只应用在帝、后的服饰和少数亲王、将相的服饰上,从未在民间出现过。

在北京艺术博物馆收藏着一件清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍(图一)。

此袍严格按照繁缛复杂的清代服饰制度制作。

据《清史稿·志七十八·舆服志》记载:“龙袍,色用明黄。

领、袖俱石青,片金缘。

绣文金龙九。

列十二章,间以五色云。

领前后正龙各一,左、右及交襟处行龙各一,袖端正龙各一。

下幅八宝立水,襟左右开,棉、袷、纱、裘,各惟其时。

”说明到了清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对于衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。

图一清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍图二金龙纹—正龙这件龙袍上的每个图案都有着丰富的意义,起到特殊的作用。

而且无论是选料还是绣工都是十分严谨工整的,代表了清代鼎盛时期的工艺水平。

首先,龙袍通身绣九条金龙。

正龙绣得正襟危坐,一团威严,行龙绣得极富活力,似动而非动。

四条正龙(图二)绣在龙袍最显要的位置——前胸、后背和两肩,四条行龙在前后衣襟部位,这样前后望去都是五条龙,这寓意九五至尊。

但是我们这样粗略的算下来却只有八条金龙,这与史书上记载的有出入,于是有人认为皇帝是真龙天子,本身就是一条金龙,穿着龙袍后金龙就达到九条了。

其实这第九条金龙绣在里面的衣襟上,要掀开外面的衣襟才能看到。

在龙纹之间,绣以五彩云纹、蝙蝠纹、十二章纹等吉祥图案。

五彩云纹是龙袍上不可缺少的装饰图案,既表现祥瑞之兆又起衬托作用。

红色蝙蝠纹即红蝠,其发音与“洪福”相同,也是龙袍上常用的装饰图案(图三)。

在龙袍下摆排列着代表深海的曲线,这里被称为水脚(图四)。

水脚上装饰有波涛翻卷的海浪,挺立的岩石,这寓意福山寿海,同时也隐含了“江山一统”和“万世升平”的寓意。

图三“洪福”纹图四水脚在这件龙袍上,寓意最深刻的却是十二章纹样,只是它们的面积都很小,再加上清代帝王礼服色彩鲜艳,图案丰富,使人们忽略了这拥有悠久历史、蕴含丰富的纹饰。

这十二章纹包括:日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。

分列左肩为日,右肩为月,前身上有黼、绂,下有宗彝、藻,后身上有星辰、山、龙、华虫,下有火、粉米。

十二章纹发展历经数千年,每一章纹饰都有取义,“日月星辰取其照临也;山取其镇也;龙取其变也;华虫取其文也,会绘也;宗彝取其孝也;藻取其洁也;火取其明也;粉米取其养也;黼若斧形,取其断也;黻为两己相背,取其辩也。

”①(图五)也就是说:日、月、星辰代表三光照耀,象征着帝王皇恩浩荡,普照四方。

山,代表着帝王的稳重性格,象征帝王能治理四方水土。

龙,是一种神兽,变化多端,象征帝王们善于审时度势的处理国家的大事和对人民的教诲。

华虫,通常囿为一只雉鸡,象征王者要“文采昭著”。

宗彝,是古代祭祀的一种器物,通常是一对,绣虎纹和蜼纹,象征帝王忠、孝的美德。

藻,则象征皇帝的品行冰清玉洁。

火,象征帝王处理政务光明磊落,火炎向上也有率士群黎向归上命之意。

粉米,就是白米,象征着皇帝给养着人民,安邦治国,重视农桑。

黼,为斧头形状,象征皇帝做事干练果敢。

黻,为两个己字相背,代表着帝王能明辨是非,知错就改的美德。

总之,这十二章包含了至善至美的帝德,象征皇帝是大地的主宰,其权力“如天地之大,万物涵复载之中,如日月之明,八方囿照临之内”。

图五十二章这十二章纹自出现开始,虽历经两千多年的朝代更替,因其意义深刻,始终保持着原始的形态,几乎没有改变,这也是其他普通装饰图案无法比拟的。

十二章图案传说在虞舜时期,就已经出现并使用了。

只不过在现有出土的甲骨文中没有发现明确的文字记载,但是据《虞书·益稷》篇中记载:“予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫作会(即绘),宗彝、藻、火、粉米、黻、黼、絺绣,以五彩彰施于五色,作服汝明。

”②这是记载最早的关于十二章图案的书籍。

在《虞书》中的这种记载,大概是周代史官们对前代的追述。

这样看来,上述的所谓日月等十二种纹样,用五彩色施于衣裳上,即十二章花纹在周代以前就用画或绣的方法施之于最高统治者的衣服上了。

说明周代以前就已经使用十二章图案,并且一经出现就成为最高统治者的权利象征,具有政治意义。

以后各代帝王的礼服上都装饰有十二章纹,只是十二章位置、色彩略有变化。

清代的冠服制度是中国服饰史中最繁缛复杂的。

他们对于十二章纹的形状、色彩、位置等都作了十分细致严谨的规定。

但是在乾隆以前,无论是文献还是实物都没有发现十二章纹的踪影。

这也是伴随着清王朝讨论是否改装易服之事而产生的。

女真人的民族服饰:长袍、箭袖、紧身、下有开衩,利于骑马射箭。

在满族政权建立之初,皇太极与群臣就是否易服的问题作了一些讨论。

在崇德二年(公元1367年)“谕诸王、贝勒曰:‘昔金熙宗及金主亮废其祖宗时冠服,改服汉人衣冠。

迨至世宗,始复旧制。

我国家以骑射为业,今若轻循汉人之俗,不亲弓矢,则武备何由而习乎?射猎者,演武之法;服制者,立国之经。

……其馀悉令遵照国初定制,仍服朝衣。

并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。

’”③由此便阐明服制是立国之经。

皇太极告诫群臣,吸取金朝世宗的教训,“凡改汉衣冠者,无不一再世而亡”,一旦从习汉俗,就好像把左手交给了他人,“待他人割肉而后食”。

特别指出,汉族衣冠不利于骑射的道理,“我朝以武功取天下,还要以武功巩固天下”。

“我国家以骑射为业”,不能改变国初之制。

这次讨论之后,无人再提易服之事。

满族在入关后学习汉文化,对于礼仪、服制更加重视。

另外,生活环境也发生了变化,长袍箭袖已失去实际的作用,再次议论服装改制就提上了议事日程。

清前期的几位皇帝认为:衣冠之制关系重大,它关系到一个民族的盛衰兴亡,尤其是对定鼎中原的少数民族来说,更是如此。

到了乾隆三十七年(公元1772年),“三通馆进呈所纂嘉礼考,于辽、金、元各代冠服之制,叙载未能明晰。

奉谕:‘辽、金、元衣冠,初未尝不循其国俗,后乃改用汉、唐仪式。

其因革次第,原非出于一时。

即如金代朝祭之服,其先虽加文饰,未至尽弃其旧。

至章宗乃概为更制。

是应详考,以徵蔑弃旧典之由。

衣冠为一代昭度,夏收殷冔,不相沿袭。

凡一朝所用,原各自有法程,所谓礼不忘其本也。

自北魏始有易服之说,至辽、金、元诸君浮慕好名,一再世辄改衣冠,尽去其纯朴素风。

传之未久,国势浸弱。

况揆其议改者,不过云衮冕备章,文物足观耳。

殊不知润色章身,即取其文,亦何必仅沿其式?如本朝所定朝祀之服,山龙藻火,粲然具列,皆义本礼经,而又何通天绛纱之足云耶?’盖清自崇德初元,已釐定上下冠服诸制。

高宗一代,法式加详,而犹于变本忘先,谆谆训诫。

亦深维乎根本至计,未可轻革旧俗。

祖宗成宪具在,所宜永守勿愆也。

兹就乾隆朝增改之制,……。

”④可见在乾隆一朝又再次讨论易服之事时,不是盲目讨论,而是先对辽、金、元各代作了调查研究,认为全部因循汉制也不见得是好事,并进一步认识到辽、金、元诸君,不循国俗,改用汉唐衣冠,使得“国势浸弱”,致使传之未久,趋于灭亡,深感可畏。

另外,在崇德初年就定下了“上下冠服诸制”和不得“变本忘先”的训诫。

最终决定:本着“不轻变祖训”的原则,在保持满族服饰特点的同时,吸收汉族帝王服饰的色彩和章法纹饰,如明黄色、补服、十二章纹等,再对服饰制度作一些增加补充,形成最终的典章制度确定下来。

因此,自乾隆以后,清代皇帝的朝袍、衮服、龙袍都装饰有十二章图案,并且把每一章的式样和位置都作了明确的规定:左肩为日,右肩为月,前身上有黼、黻,下有宗彝、藻,后身上有星辰、山、龙、华虫,下有火、粉米。

但是到了清代的晚期,皇帝的龙袍上以及后、妃的朝袍上都装饰有十二章图案,或是其中的五章、六章。

这也说明清代帝后们对十二章图案看得很重,认为只有穿装饰有十二章的衣服才是最高权利的象征。

但同时也表现出,到了清代晚期,在制度上虽然更注重繁文缛节,但实际上随着政权的衰落,有些制度已经变样,不免有些随心所欲。

清代的服饰制度在中国服饰发展史上是最庞杂、繁缛的,但是清代的龙袍制作工艺之精湛、用料之考究、艺术价值之高,都是前朝帝王服饰无法比拟的。

清代的龙袍可谓是中华服饰中最精湛、最华丽的工艺美术极品。

①王光镐主编、杨玲撰文:《文物珍宝——明清织绣》,艺术图书公司,1995年6月,121页。

②华梅著:《服饰与中国文化》,人民出版社,2001年8月,150页。

③《清史稿卷一百三·志七十八舆服二》,中华书局,1976年7月,3033页、3034页。

④《清史稿卷一百三·志七十八舆服二》,中华书局,1976年7月,3034页。