中药药理学的研究内容包括中药药效学和中药药动学两方面

中药药理学知识点汇总

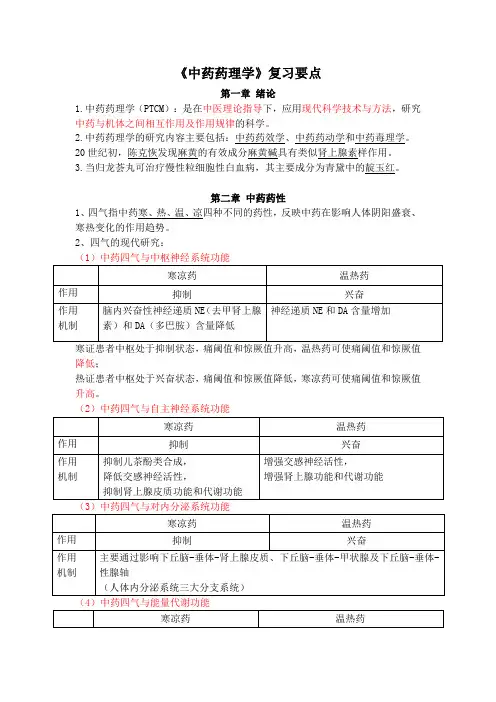

《中药药理学》复习要点第一章绪论1.中药药理学(PTCM):是在中医理论指导下,应用现代科学技术与方法,研究中药与机体之间相互作用及作用规律的科学。

2.中药药理学的研究内容主要包括:中药药效学、中药药动学和中药毒理学。

20世纪初,陈克恢发现麻黄的有效成分麻黄碱具有类似肾上腺素样作用。

3.当归龙荟丸可治疗慢性粒细胞性白血病,其主要成分为青黛中的靛玉红。

第二章中药药性1、四气指中药寒、热、温、凉四种不同的药性,反映中药在影响人体阴阳盛衰、寒热变化的作用趋势。

2、四气的现代研究:(1)中药四气与中枢神经系统功能寒证患者中枢处于抑制状态,痛阈值和惊厥值升高,温热药可使痛阈值和惊厥值降低;热证患者中枢处于兴奋状态,痛阈值和惊厥值降低,寒凉药可使痛阈值和惊厥值升高。

(2)中药四气与自主神经系统功能(3)中药四气与对内分泌系统功能(4)中药四气与能量代谢功能3、中药五味的现代研究(1)辛味药化学成份:辛味药主要含挥发油,其次为苷类、生物碱等。

药理作用:扩张血管、改善微循环、发汗、解热、抗炎、抗病原微生物、调整肠道平滑肌运动等作用相关。

(2)甘味药化学成份:糖类、蛋白质、氨基酸、苷类。

药理作用:补养机体,能提高人体免疫功能;抗病毒能力。

(3)酸味药化学成份:单酸味要主要含有机酸类成分,单涩味药主要含鞣质。

药理作用:抗菌,抗炎或使组织蛋白沉淀凝固,在创面形成保护膜,起收敛止泻、止血。

(4)苦味药化学成份:主要含生物碱和苷类成分;其次为挥发油、黄酮、鞣质。

药理作用:抗菌、抗炎、解热、利胆、泻下、止血。

(5)咸味药化学成份:碘、钠、钾、钙、镁等无机盐成分。

药理作用:治疗单纯性甲状腺肿、泻下、补益。

4、中药归经:是药物对机体治疗作用及适应范围的归纳,是中药对机体脏腑经络选择性的作用或影响。

5、中药的升降浮沉:是指药物性能在人体内呈现的一种走向和趋势,即在人体环境里药物作用的部位。

第四章中药药效学一、中药药效学:以中医药理论为指导,针对中药的功能主治,应用现代科学技术研究中药对机体的药理作用和作用机制,阐明中药防治疾病原理的科学。

中药药理学考试题库及答案(二)

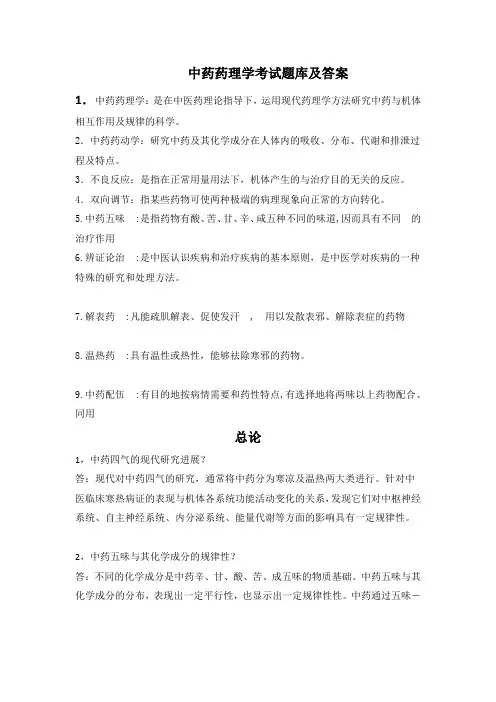

中药药理学考试题库及答案1.中药药理学:是在中医药理论指导下,运用现代药理学方法研究中药与机体相互作用及规律的科学。

2.中药药动学:研究中药及其化学成分在人体内的吸收、分布、代谢和排泄过程及特点。

3.不良反应:是指在正常用量用法下,机体产生的与治疗目的无关的反应。

4.双向调节:指某些药物可使两种极端的病理现象向正常的方向转化。

5.中药五味:是指药物有酸、苦、甘、辛、咸五种不同的味道,因而具有不同的治疗作用6.辨证论治:是中医认识疾病和治疗疾病的基本原则,是中医学对疾病的一种特殊的研究和处理方法。

7.解表药:凡能疏肌解表、促使发汗, 用以发散表邪、解除表症的药物8.温热药:具有温性或热性,能够祛除寒邪的药物。

9.中药配伍:有目的地按病情需要和药性特点,有选择地将两味以上药物配合、同用总论1,中药四气的现代研究进展?答:现代对中药四气的研究,通常将中药分为寒凉及温热两大类进行。

针对中医临床寒热病证的表现与机体各系统功能活动变化的关系,发现它们对中枢神经系统、自主神经系统、内分泌系统、能量代谢等方面的影响具有一定规律性。

2,中药五味与其化学成分的规律性?答:不同的化学成分是中药辛、甘、酸、苦、成五味的物质基础。

中药五味与其化学成分的分布,表现出一定平行性,也显示出一定规律性性。

中药通过五味-五类基本物质作用于疾病部位,产生药理作用,从而调节人体阴阳,扶正祛邪,消除疾病。

即五味-功效-化学成分-药理作用四者之间存在一定规律性。

3,七情配伍是什么,它的概念是什么?答:把单味药的应用及药物之间的配伍关系概括为七种情况,称为"七情",它高度概括了中药临床应用的七种基本规律,是中医遣药用方的基础。

其中包括单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反七种配伍关系。

4,中药药效学的基本特点?什么是双向性?双向性的形成与哪些因素有关?4.1基本特点:(1)多样性(2)选择性(3)复杂性(4)非线性(5)双向性4.2双向性:有的中药作用可随机体状态改变而产生两种截然相反的药理作用,即为中药药效作用的双向性。

中药药理学考试试题

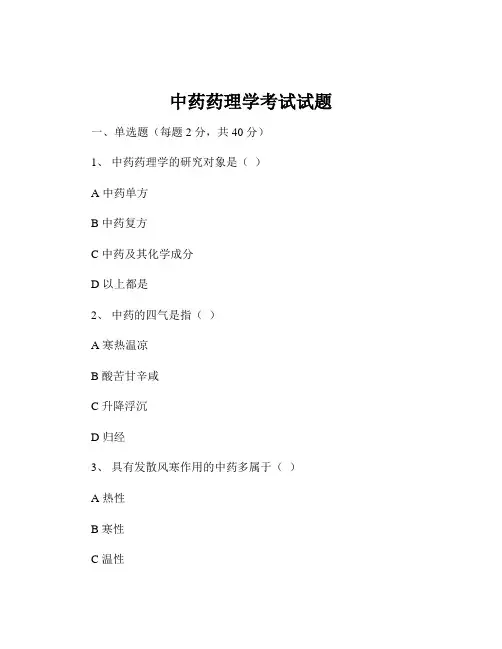

中药药理学考试试题一、单选题(每题 2 分,共 40 分)1、中药药理学的研究对象是()A 中药单方B 中药复方C 中药及其化学成分D 以上都是2、中药的四气是指()A 寒热温凉B 酸苦甘辛咸C 升降浮沉D 归经3、具有发散风寒作用的中药多属于()A 热性B 寒性C 温性D 凉性4、以下哪项不是中药五味的作用()A 辛能散能行B 甘能和能缓C 酸能收能涩D 苦能燥能坚E 咸能软能下5、中药归经理论的基础是()A 脏腑经络学说B 阴阳五行学说C 气血津液学说D 病因病机学说6、影响中药药理作用的因素不包括()A 品种B 炮制C 配伍D 采集时间E 患者性别7、具有清热解毒作用的中药,多数具有()A 抗病原微生物作用B 抗炎作用C 解热作用D 以上都是8、人参的主要有效成分是()A 人参皂苷B 挥发油C 有机酸D 生物碱9、以下哪项不是人参的药理作用()A 调节中枢神经系统功能B 增强免疫功能C 降低血糖D 抗休克10、黄芪的主要药理作用不包括()A 增强免疫功能B 促进造血功能C 抗血栓形成D 镇咳平喘11、当归的主要有效成分是()A 挥发油B 阿魏酸C 多糖D 以上都是12、以下哪项不是当归的药理作用()A 促进造血B 抗血栓形成C 降血脂D 平喘13、黄连的主要有效成分是()A 小檗碱B 黄连碱C 药根碱D 以上都是14、以下哪项不是黄连的药理作用()A 抗病原微生物B 抗心律失常C 降血压D 止血15、大黄的主要泻下成分是()A 结合型蒽醌苷B 游离型蒽醌C 鞣质D 大黄多糖16、以下哪项不是大黄的药理作用()A 泻下B 保肝C 止血D 抗早孕17、金银花的主要有效成分是()A 绿原酸B 挥发油C 黄酮类D 生物碱18、以下哪项不是金银花的药理作用()A 抗病原微生物B 解热C 止血D 抗炎19、麻黄的主要有效成分是()A 麻黄碱B 伪麻黄碱C 挥发油D 以上都是20、以下哪项不是麻黄的药理作用()A 发汗B 平喘C 利尿D 止血二、多选题(每题 3 分,共 30 分)1、中药药理学的研究内容包括()A 中药药效学B 中药药动学C 中药毒理学D 中药方剂学2、中药炮制的目的包括()A 增强药物疗效B 降低药物毒性C 改变药物性能D 便于制剂和贮存3、中药配伍的目的包括()A 增强疗效B 降低毒性C 扩大治疗范围D 适应复杂病情4、影响中药药理作用的机体因素包括()A 年龄B 性别C 体质D 情志5、活血化瘀药的主要药理作用包括()A 改善血液流变学B 抗血栓形成C 改善微循环D 镇痛6、清热药的主要药理作用包括()A 抗病原微生物B 解热C 抗炎D 抗肿瘤7、补虚药的主要药理作用包括()A 增强免疫功能B 对中枢神经系统的调节C 对物质代谢的影响D 对内分泌系统的影响8、中药的毒性反应包括()A 急性毒性反应B 慢性毒性反应C 致畸D 致癌9、中药药动学的研究内容包括()A 中药有效成分的吸收B 中药有效成分的分布C 中药有效成分的代谢D 中药有效成分的排泄10、中药复方的药理作用特点包括()A 多种成分协同作用B 多靶点作用C 双向调节作用D 整体调节作用三、简答题(每题 10 分,共 30 分)1、简述中药药理作用与中药功效的关系。

中药药理学:绪论习题与答案

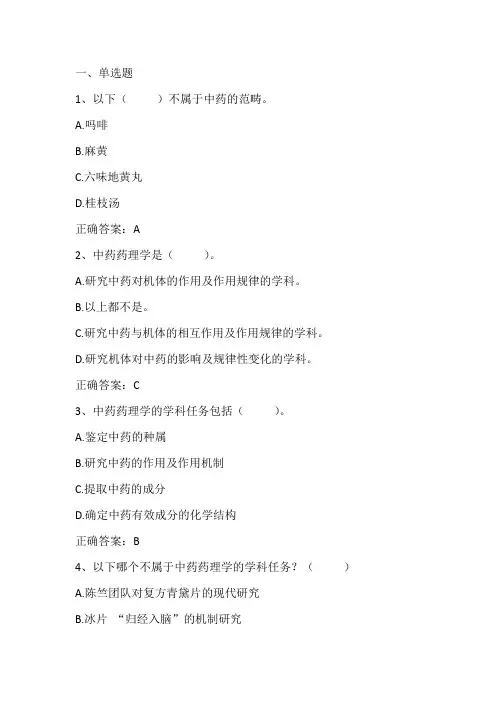

一、单选题1、以下()不属于中药的范畴。

A.吗啡B.麻黄C.六味地黄丸D.桂枝汤正确答案:A2、中药药理学是()。

A.研究中药对机体的作用及作用规律的学科。

B.以上都不是。

C.研究中药与机体的相互作用及作用规律的学科。

D.研究机体对中药的影响及规律性变化的学科。

正确答案:C3、中药药理学的学科任务包括()。

A.鉴定中药的种属B.研究中药的作用及作用机制C.提取中药的成分D.确定中药有效成分的化学结构正确答案:B4、以下哪个不属于中药药理学的学科任务?()A.陈竺团队对复方青黛片的现代研究B.冰片“归经入脑”的机制研究C.屠呦呦团队研制一类中药新药青蒿素D.麻黄碱成分的化学结构确定正确答案:D5、以下哪个不属于中医动物模型?()A.肾虚模型B.血瘀模型C.热证模型D.疼痛模型正确答案:D6、国内对何种中药的现代药理研究最早受到国际关注?()A.麻黄B.柴胡C.常山D.人参正确答案:A7、20世纪40年代,陈克恢等人主要开展()中药的研究。

A.延胡索B.常山C.麻黄D.桂枝正确答案:B8、以下()不是中药复方的作用特点。

A.多层次B.对抗性C.多靶点D.多环节正确答案:B9、目前复方研究的主要模式不包括()。

A.单体成分研究B.拆方研究C.药效和配伍机制研究D.整方研究正确答案:A10、20世纪60至80年代,中药药理学开展研究的热点不包括()。

A.天然药物单体成分的提取B.中药及复方的新药研究C.单味中药的整药、有效部位、有效成分的研究D.四性、五味、归经等中药理论的研究正确答案:A二、多选题1、临床常用的中药包括()。

A.中成药B.方剂C.中药材D.中药饮片正确答案:A、B、C、D2、中药药理学的学科任务包括()。

A.阐明中药防治病症的物质基础及作用机制B.揭示中医药理论的科学内涵,指导中医临床合理安全用药C.从中药中发现及研制疗效确切的中药新药D.建立适合中医药特点,为国际学术界认可的研究方法和手段正确答案:A、B、C、D3、20世纪末,中药复方研究主要包括()。

中药药理学复习笔记

总论(第一至第四章)1.中药药理学的概念和研究内容答:中药药理学是在中医药理论指导下,运用现代科学方法研究中药与机体相互作用及其作用规律的学科,其研究内容有两方面:即中药药效学和中药药动学。

前者研究中药对机体的作用、作用机制和物质基础;后者研究中药在机体内的吸收、分布转化和排泄的规律。

2.中药药理学发展简史中的代表性成果答:(1)从1923年开始,我国学者陈克恢等对麻黄、当归进行了系统化学成分和药理作用研究,发现麻黄中提取的有效成分麻黄碱具有类似肾上腺素作用,其作用温和持久。

此举揭开了中药药理的新篇章。

(2)从60年代开始结合中医药理论研究中药及方剂,如在中医肾的研究中,探索了补肾方药补肾的药理作用;结合中医阴阳理论研究类似“阴虚”“阳虚”证的动物模型,推动中药实验药理学与中医理论的研究。

3.中药的基本作用答:中药防病治病的基本作用是扶正祛邪、调节平衡。

4.中药四气的现代研究答:四气是指中药寒、热、温、凉四种不同的药性,反应中药在影响人体阴阳盛衰、寒热变化方面的作用趋势。

现代对四气的研究,通常将中药分为寒凉和温热两大类。

(1)对中枢神经系统的影响:多数寒凉药对中枢神经系统呈现抑制影响,表现为镇静、催眠、解热、镇痛等;如钩藤、羚羊角具有抗惊厥作用,黄芩、丹参、苦参具有镇静作用,金银花、连翘、知母、柴胡、葛根具有解热作用;而温热药具有中枢兴奋作用,如麻黄、麝香、马钱子。

(2)对自主神经系统的影响:临床寒凉药使交感神经兴奋性下降,副交感神经兴奋性增强;温热药使交感神经兴奋性增强。

寒证、阳虚证患者副交感神经-M受体-cGMP系统功能偏亢,尿中cGMP的排出量明显高于正常人,给患者分别服用温热药和助阳药后,可提高细胞内cGMP含量,是失常的cAMP/cGMP比值恢复正常。

相反,热证、阴虚证患者交感神经-β受体-cGMP系统功能偏亢,尿中cGMP含量明显高于正常人,给患者分别服用寒凉药后,可提高细胞内cGMP含量,是失常的cAMP/cGMP比值恢复正常。

中药药理学的学科任务

中药药理学的学科任务中药药理学是中医药学的重要分支学科,其主要任务是研究中药物质对机体的生理和病理过程所产生的药理效应及其机制,为中药的合理应用提供科学依据。

本文将从中药药理学的研究内容、方法和应用等方面探讨中药药理学的学科任务。

一、中药药理学的研究内容中药药理学的研究内容包括中药物质的化学成分、药效学、药代动力学、药理学和药物相互作用等方面。

其中,药理学是中药药理学的核心内容,其主要研究中药物质对机体的生理和病理过程所产生的药理效应及其机制。

具体包括药物的作用机制、作用部位、作用强度、作用时效、副作用和毒性等方面。

二、中药药理学的研究方法中药药理学的研究方法主要包括实验研究和临床研究两种。

实验研究是中药药理学的基础,其主要通过体外或体内实验研究,探索中药物质的药理作用、作用机制和副作用等方面。

临床研究则是中药药理学的应用,其主要通过临床试验,评价中药的疗效和安全性,为中药的合理应用提供科学依据。

三、中药药理学的应用中药药理学的应用主要是指中药的临床应用。

中药药理学的研究成果可以为中药的合理应用提供科学依据,为中医药学的现代化发展提供支撑。

中药药理学的应用包括以下几个方面:1、中药的临床疗效评价:中药药理学的研究成果可以为中药的临床疗效评价提供科学依据,为中医药学的临床实践提供指导。

2、中药的安全性评价:中药药理学的研究成果可以为中药的安全性评价提供科学依据,为中药的合理应用提供保障。

3、中药的质量控制:中药药理学的研究成果可以为中药的质量控制提供科学依据,为中药的生产和使用提供保障。

4、中药的新药研发:中药药理学的研究成果可以为中药的新药研发提供科学依据,为中医药学的现代化发展提供支撑。

四、中药药理学的未来发展中药药理学作为中医药学的重要分支学科,其未来发展将面临以下几个挑战:1、中药药理学与现代医学的整合:随着现代医学的发展,中药药理学需要与现代医学进行整合,为中医药学的现代化发展提供支撑。

中药药理学研究内容主要包括

中药药理学研究内容主要包括中药药理学研究内容主要包括中药化学成分与作用机制、药效学及评价方法、中药重要活性成分研究与开发、中药药理学研究方法及现代化技术在中药研究中的应用等。

一、中药化学成分与作用机制中药药理学研究的核心是探索中药药材中所含的化学成分以及这些化学成分在机体内的作用机制。

中药化学成分是中药的活性物质基础,了解它们的结构、来源、性质和相互作用对于解释中药的药效和毒副作用非常重要。

在这个研究中,我们通常使用色谱、质谱等现代技术方法来分离、鉴定和定量中药化学成分。

作用机制是指中药化学成分在机体内发挥作用的方式和路径。

中药化学成分通过与靶点结合,干预机体的生理和病理过程,从而产生治疗效果。

某些中药化学成分可以通过与细胞膜受体结合来调节细胞信号转导,改变细胞功能;一些化学成分则可以干预细胞内的各种酶系统,调节代谢、修复损伤等。

通过研究中药化学成分与靶点的相互作用,我们可以深入了解中药的药效和作用机制。

二、药效学及评价方法药效学是研究中药在机体内产生的药理效应的科学,通过研究中药的药效学,我们可以了解中药在人体内的作用方式、生物利用度、药动学和药效动力学等关键信息。

药效学的研究方法主要包括体内实验、体外实验和计算机模拟等。

其中,体内实验是通过动物实验或人体临床试验来评价中药的药效,评估其对疾病的治疗作用和安全性。

体外实验则是在体外模型或细胞上研究中药的药效,主要用于研究中药的药物相互作用、毒副作用等。

药效学评价方法是评价中药药效的一种定量手段,通过一系列实验和测定,获取中药药效的数据并进行统计和分析。

常用的评价方法有药物致死浓度、生化指标、动物行为学、疾病模型等。

这些评价方法可以提供中药药效的客观证据,并为中药的研发和应用提供科学依据。

三、中药重要活性成分研究与开发中药的疗效与其中的重要活性成分密切相关,对这些活性成分的研究与开发是中药药理学研究的重要内容之一。

中药化学成分的独特结构和生物活性决定了中药具有多靶点、多途径的药效。

中药药理学的研究内容包括中药药效学和中药药动学两方面

1.中药药理学的研究内容包括中药药效学和中药药动学两方面。

2.中药药效学是用现代科学的理论和方法,研究和揭示中药药理作用产生的机制和物理基础。

中药药动学是研究中药及其化学成分在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程及特点。

3.辛味药主入肝、脾、肺经,主要含挥发油,其次为苷类,生物碱。

4.中药药性理论主要包含四性、五味、归经、升降浮沉以及有毒和无毒。

5.甘味药的化学成分以糖类、蛋白质、氨基酸、苷类等机体代谢所需的营养成分为主。

6.中药复方研究的目的:阐明中医药理论;分析组方合理性;验证或揭示与其功效相关的药理作用。

7.中药配方的“七情”是单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反。

8.苦味药中的苦寒药以生物碱和苷类成分为多。

9.除抗病原体外,清热药的解毒作用、抗毒素、抗炎和影响免疫功能作用等也参与了抗感染。

10.中药药理学以中医药基本理论为指导,运用现代化科学方法,研究中药与机体相互作用规律的一门学科。

11.影响中药药理作用的主要因素:药物因素、机体因素、环境因素。

12.麻黄平喘的作用机理:(1)直接兴奋支气管平滑肌β受体,激活腺苷酸环化酶,增加cAMP 浓度,使平滑肌松弛;(2)直接兴奋支气管黏膜血管平滑肌α受体,使血管收缩,血管壁通透性下降,减轻黏膜水肿;(3)促进去甲肾上腺素能神经和肾上腺嗜鉻细胞释放去甲肾上腺素和肾上腺素,间接发挥拟肾上腺素作用;(4)阻止过敏介质(如组胺,5-羟色胺等)的释放。

13.大黄泻下作用的机理是:蒽醌有胆碱样作用,加快肠蠕动;抑制肠平滑肌上的Na+,K+-ATP 酶,抑制Na+向细胞内转移,使肠腔渗透压升高,容积增大,机械性刺激肠壁,使肠蠕动加快;大部分结合型的蒽醌苷直抵大肠,水解成苷元,刺激肠黏膜及肠壁肌层内的神经丛,促使肠蠕动;部分原形蒽醌苷自小肠吸收,经肝转化后,还原成苷元,出血液或胆汁运至大肠而致泄。

14.三七对凝血过程的影响:三七止血作用较强,其活性成分为三七氨酸,可直接收缩血管。

中药药理学----总论

七、剂量及煎煮方法

• 大承气汤:经典法—滤液中后下大黄(最多) 混煎法—同时煎煮(大黄酸少14% 总蒽醌少11%) 后下法—药渣中后下大黄(居中)

八、配伍

• 《本经》:“药有单行者,有相须者、有相使 者、有相畏者、有相反者、有相杀者、凡此七 情,合和视之。” • 关于十八反十九畏 • 动物实验研究结果与十八反、十九畏的看 法很不一致。动物实验结果存在有相互矛盾之 处,难以做出确切判断,有待进一步研究。

乌头碱(LD50=1.8mg/kg) 加热 次乌头碱(LD50=5.8mg/kg)

• 2、增强疗效

延胡索用醋制,生物碱溶出量增加.

• 3、利于贮藏,保持药效稳定

苦杏仁炮制后,抑制酶的活性,苷分解减少.

• 4、加强或突出某一作用

生大黄泻下(结合型蒽醌),炮制后抗菌作用(游离型).

六、制剂及剂型

• 枳实、青皮:水煎口服促进肠蠕动,行气 针剂升高血压,抗休克

第二节 中药五味的现代研究

酸味药

化学成份:单酸味药主要含有机酸类成分,单涩 味药主要含鞣质。酸涩药也含有大量的鞣质。 药理作用:抗菌,抗炎或使组织蛋白沉淀凝固, 在创面形成保护膜,起收敛止泻、止血。

第二章中药药性理论的现代研究

第二节 中药五味的现代研究

苦味药

化学成份:生物碱、苷类

药理作用:抗菌、抗炎、解热、利胆、泻下

第二章中药药性理论的现代研究

第一节 中药四性(四气)的现代研究 4、对基础代谢的影响。 寒凉药或温热药可通过影响垂体—甲 状腺轴功能和细胞膜钠泵活性而纠正热证 或寒证异常的能量代谢。

第二章中药药性理论的现代研究

第一节 中药四性(四气)的现代研究

5、寒凉药的抗感染及抗肿瘤作用。

中药药理学 学堂云 云在线慕课_

中药药理学答案是黄色绪论1、下列哪项不是中药药理学的主要任务C研究中药活性成分提取分离的新工艺2、下列哪个实验是我国现代意义上最早的中药药理实验A A何首乌浸膏与何首乌蒽醌衍生物对动物肠管运动的影响3、我国现存最早的药学专著是BB神农本草经4、下列哪项不是中药药动学的研究内容BB药物的作用强度5、以下哪个中药被最早开展现代药理研究的是CC麻黄6、下列哪项不是中药药理学研究的主要内容EE研究中药活性成分的提取和分离7、下列哪项不是中药药理学学科的主要特征DD中药药理学只注重中药的药效研究8、中药药效学研究的内容是AA中药对机体的作用9、我国第一部官修本草,也是世界上最早的药典是指CC唐本草10、第一部按药物的自然属性分类的药学专著是DD本草经集注判断题1、中药药理学就是应用现代科学技术和方法,研究中药与机体相互作用及作用规律的科学。

错误2、宋徽宗赵佶在《圣济经》中列“药理篇”,是中医药最早的药理专论。

正确3、《神农本草经》成书于东汉末年,是世界上现存最早的药学专著,载药365种。

正确4、中药药理学的研究内容主要包括三个方面:中药药效学、中药药动学、中药毒理学正确5、中药传统称“本草”,目前主要指中药药材和饮片。

错误6、中药的药理作用,具有多靶点、多环节、多途径,整合调节的特点。

正确7、中药药理研究必须与中医药理论紧密结合。

正确8、中药复方的药理作用研究不属于中药药理研究。

错误9、麻黄的有效成分麻黄碱具有类似肾上腺素样作用是由我国学者首次发现。

正确。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.中药药理学的研究内容包括中药药效学和中药药动学两方面。

2.中药药效学是用现代科学的理论和方法,研究和揭示中药药理作用产生的机制和物理基础。

中药药动学是研究中药及其化学成分在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程及特点。

3.辛味药主入肝、脾、肺经,主要含挥发油,其次为苷类,生物碱。

4.中药药性理论主要包含四性、五味、归经、升降浮沉以及有毒和无毒。

5.甘味药的化学成分以糖类、蛋白质、氨基酸、苷类等机体代谢所需的营养成分为主。

6.中药复方研究的目的:阐明中医药理论;分析组方合理性;验证或揭示与其功效相关的药理作用。

7.中药配方的“七情”是单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反。

8.苦味药中的苦寒药以生物碱和苷类成分为多。

9.除抗病原体外,清热药的解毒作用、抗毒素、抗炎和影响免疫功能作用等也参与了抗感染。

10.中药药理学以中医药基本理论为指导,运用现代化科学方法,研究中药与机体相互作用规律的一门学科。

11.影响中药药理作用的主要因素:药物因素、机体因素、环境因素。

12.麻黄平喘的作用机理:(1)直接兴奋支气管平滑肌β受体,激活腺苷酸环化酶,增加cAMP 浓度,使平滑肌松弛;(2)直接兴奋支气管黏膜血管平滑肌α受体,使血管收缩,血管壁通透性下降,减轻黏膜水肿;(3)促进去甲肾上腺素能神经和肾上腺嗜鉻细胞释放去甲肾上腺素和肾上腺素,间接发挥拟肾上腺素作用;(4)阻止过敏介质(如组胺,5-羟色胺等)的释放。

13.大黄泻下作用的机理是:蒽醌有胆碱样作用,加快肠蠕动;抑制肠平滑肌上的Na+,K+-ATP 酶,抑制Na+向细胞内转移,使肠腔渗透压升高,容积增大,机械性刺激肠壁,使肠蠕动加快;大部分结合型的蒽醌苷直抵大肠,水解成苷元,刺激肠黏膜及肠壁肌层内的神经丛,促使肠蠕动;部分原形蒽醌苷自小肠吸收,经肝转化后,还原成苷元,出血液或胆汁运至大肠而致泄。

14.三七对凝血过程的影响:三七止血作用较强,其活性成分为三七氨酸,可直接收缩血管。

三七的止血作用与其增加血小板数量,增强血小板功能及收缩局部血管,增加血液中凝血酶含量有关。

15.常用止血药产生止血作用的环节是:(1)收缩局部血管、降低毛细血管通透性。

(2)促进凝血过程、缩短凝血时间。

(3)促进血小板聚集。

(4)抑制纤溶酶的活性。

16.附子抗休克的作用机制与其强心的有效成分有关,能兴奋心脏,加快心率,升高血压。

17.温理药的主要药理作用:(1)对心血管系统的作用。

(2)对消化系统的影响。

(3)对肾上腺皮质系统功能的影响。

(4)对神经系统的影响。

18.四性的现代化科学涵义:(1)对中枢神经系统功能的影响。

(2)对自主神经系统功能地影响。

(3)对内分泌系统功能的影响。

(4)对基础代谢的影响。

(5)寒凉药的抗感染及抗肿瘤作用。

19.活血化瘀药抗血栓形成的机理作用:(1)改善血液流变学(2)改善血液流动学(3)改善微循环。

作用机制:抑制血小板聚集,通过减少血小板的黏着和聚集,降低血小板表面活性,促进已聚集的血小板解聚;增加纤溶酶活性,促进纤维蛋白溶解。

20.甘草解毒的作用机制:(1)甘草次酸、葡萄糖醛酸与毒物结合,减少毒物吸收;(2)通过物理或化学方式吸附、沉淀毒物的吸收;(3)甘草次酸有皮质激素样抗应激作用,提高机体对毒物的耐受力;(4)对肝药酶产生诱导作用,加速毒物的代谢。