高三语文:必修三学案《五人墓碑记》学案

苏教版高中语文必修三 第2专题 《五人墓碑记》学案1(第3课时)

《五人墓碑记》学案第三课时学习目标:通过把握本文的情感脉络,学习鉴赏1.本文内容丰富,涉及面较广,但均能紧扣题意着笔。

分析全文是如何围绕“义”这一核心展开内容的。

提示:“义”字是五人精神的核心,是全文的关键。

文章开篇说明五人之死的原因是“激于义而死焉者也”。

接下来,文章叙述五人抗暴献身的事迹,赞扬五人视死如归的精神和浩然正气。

第三部分(第5、6段)通过一系列的对比,深刻地揭示出五人之死重于泰山,突出了文章的主旨,即“明死生之大,匹夫之有重于社稷也”。

总之,文章所叙五人抗暴献身的事迹是义举,所议的自然是义举的重大意义,抒发的也正是对义举的崇敬之情。

2.本文是一篇墓碑记,作者构思这篇文章的出发点是什么?它与其他墓碑记有什么不同?提示:墓碑记在古代文体中属于杂记,它通常叙述死者生平中的重要事迹,抒发作者对死者的悼念之情,有时还要由叙入议,谈一点作者的感受,因此它常常是将记叙、抒情和议论有机地结合在一起的。

而本文与一般的墓碑记又有所不同,它有着浓郁的政治色彩。

首先,作者突破了一般程式,大胆地取舍,立足于历史斗争的高度,突出赞颂苏州民众,特别是五位义士反抗阉党的斗争精神,深刻阐发了“匹夫之有重于社稷”的道理,对这场抗暴斗争给予高度评价。

其次,作者站在当时的进步社团复社的政治立场上,在歌颂五人“激昂大义,蹈死不顾”的斗争精神的同时,又严厉地批判了阉党的罪恶行径及附逆者的卑劣品质,这种对比的论述方式贯穿全文始终。

2.怎样理解五位平民“激于义而死”的正义行动及作者的生死观?提示:五位平民因周顺昌被逮,“激于义而死焉者也”。

当时周顺昌被逮时,苏州市民“哭声震动天地”,对阉党爪牙“众不能堪,抶而仆之”,使巡抚毛一鹭吓破了胆,躲进了厕所。

五位英雄受刑时“意气扬扬,呼中丞之名而詈之,谈笑以死”。

他们生于编伍之间,为了义而不惜牺牲自己的生命,博得了苏州人民的爱戴,“列其姓名于大堤之上”“四方之士无不有过而拜且泣者”“豪杰之流,扼腕墓道”。

高三语文:必修三学案《五人墓碑记》学案

高三语文高效课堂资料《五人墓碑记》复习学案【复习目标】1.识记基本的文言基础知识。

2.辨析掌握文言虚词“为”的用法。

3.学习颁奖词的写作方法,积累写作素材。

【使用说明】1、本学案复习范围:《五人墓碑记》,一课时2、重难点分析:本文复习的重点是文言虚词“与”的用法探究和颁奖词的写作与积累。

【梳理·巩固】一、基础知识梳理并识记(一)解释加点的实词1.即除.逆阉废祠之址以葬之2.去.今之墓而葬焉3.按.诛五人4.即今之傫然..在墓者也5.慷慨得志之徒.6.况草野..之无闻者欤7.在丙寅三月之望. 8.既而以吴民之乱请.于朝9.呼中丞之名而詈.之 10.缙绅而能不易.其志者11.激昂大义,蹈.死不顾 12.大阉亦逡巡..畏义13.视.五人之死 14.而五人生于编伍..之间,素不闻诗书之训.15.且矫诏..一击,不敢复有株治....纷出,钩党之捕遍于天下 16.卒以吾郡之发愤17.而又有剪发杜门.. 18.忠义暴.于朝廷19.令五人者保其首领以老于户牖..墓道..之下 20.安.能屈豪杰之流,扼腕(二)指明通假并解释1.其为时止十有一月尔2.独五人之皦皦3.敛赀财以送其行(三)指明活用类型并解释1.以旌其所为2.去今之墓而葬焉3.其疾病而死4.缇骑按剑而前5.抶而仆之6.买五人之头而函之7.不能容于远近8.人皆得以隶使之9.安能屈豪杰之流 10.亦以明死生之大(四)找出下列语句中的古今异义词并解释其古义。

1.郡之贤土大夫请于当道2.吾社之行为士先者3.是时以大中丞抚吴者为魏之私人毛一鹭4.吴之民方痛心焉5.断头置城上,颜色不少变6.非常之谋难于猝发7.保其首领以老于户牖之下二、自主巩固翻译下列文言句子并标出得分点(1)其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉?(2)不然,令五人者保其首领以老于户牖之下,则尽其天年,人皆得以隶使之,安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉?(3)故余与同社诸君子哀斯墓之徒有其石也,而为之记,亦以明死生之大,匹夫之有重于社稷也。

《五人墓碑记 》学案设计(苏教版高一必修三)共3篇

《五人墓碑记》学案设计(苏教版高一必修三)共3篇《五人墓碑记》学案设计(苏教版高一必修三)1题目:《五人墓碑记》学案设计(苏教版高一必修三)一、教学目标:1. 了解《五人墓碑记》的文化背景和历史背景,理解小说主旨。

2. 通过文学鉴赏,提高学生的文字阅读能力和学科素养。

3. 提高学生语言表达能力,以及小组合作和探究的能力。

二、教学内容:1. 《五人墓碑记》的文化背景和历史背景。

2. 小说文本鉴赏和解读。

3. 小组合作学习和探究活动。

三、教学重点:1. 理解《五人墓碑记》的文化背景和历史背景,把握小说主旨。

2. 文本鉴赏和解读,提高学生阅读和分析文学作品的能力。

3. 小组合作和探究活动,培养学生合作和探究的能力。

四、教学难点:1. 分析小说的文化背景和历史背景,理解小说的主题。

2. 学生的文学鉴赏能力和学科素养不足,对小说文本的理解力度不够。

3. 学生的合作和探究能力有待提高。

五、教学方法:1. 课堂讲解法。

2. 阅读指导法。

3. 活动探究法。

4. 情境教学法。

六、教学步骤:1. 教师为学生介绍《五人墓碑记》的作者、背景和史料,带领学生了解其文化背景和历史背景。

2. 分享小说中人物、情节和含义,帮助学生理解小说主题和内涵。

3. 引导学生进行文本阅读和鉴赏,让学生分析语言、结构、主题等方面。

4. 教师分组分配任务,让学生在小组中合作探究小说的主题和内涵。

5. 学生整理探究成果,以小组演讲的形式呈现给全班。

七、教学评价:1. 学生的课堂表现和主题探究成果。

2. 学生小组演讲的表现和合作情况。

3. 学生成绩单的书面表现。

八、教学资料:1. 《五人墓碑记》原著。

2. 《五人墓碑记》的研究文献和历史资料。

3. 文学鉴赏和探究学案。

九、教学总结:1. 当前高中教育要注重学生思考和合作的能力培养,而这种能力恰恰是通过学科素养的提高来实现的。

2. 教学活动要紧密结合学生的实际情况,让学生可以自主思考,自主探究,以轻松愉悦的方式提高他们的学习效果。

高中语文 2.1.2五人墓碑记同步备课学案 苏教版必修3

《五人墓碑记》学案学习目标1.了解课文知识,学习古汉语,熟读课文并背诵五六两节;2.理解并掌握课文言实词,如:声发易顾加遇明3.辨清课文中出现的词类活用现象;4.整理“之、其、而、则、或、即、既”等文言虚词的用法。

学习重点1.了解课文知识,学习古汉语,诵读翻译。

2理解并掌握课文言实词,如:声发易顾加遇记课时安排:三课时学习过程:第一课时一、作者简介:张溥(1602─1641),字天如,号西铭,江苏太仓人,明末文学家。

崇祯初年,他组织“复社”,以继承东林(顾宪成、高攀龙在无锡东林书院讲学,•讽议朝政,阉党称他们为“东林党”,被残酷镇压)传统自居,•进行文学和政治活动,议论朝政,影响很大。

张溥是知识分子中进步阶层的代表,他所领导的“复社”活动,在当时有一定的政治意义。

二、时代背景:明王朝为维护其反动统治,设立了锦衣卫等特务机构,在全国范围内由上到下地建立了一整套特务统治。

这些机构的组织者,大多是皇上宠信的宦官。

明熹宗时,宦官魏忠贤把持朝政达七年之久。

此时,魏阉党羽遍布天下,异己排斥殆尽。

明神宗(万历帝)时,统治者又向各地派出大批“税监”加征税赋。

身处水深火热之中的人民,多次进行抗暴斗争。

本文所写,就是其中一次。

三、解题:应天巡抚周起元得罪于魏阉而被免职。

已削职乡居的周顺昌,同情周起元而当众辱骂魏阉,魏因此怀恨在心。

天启四年,苏州丝绸工业不堪剥削而罢工。

魏阉死党、巡抚毛一鹭把“煽动”罢工的罪名强加于周顺昌。

天启七年,魏阉用圣旨逮捕了周顺昌,并趁机勒索,激起人民极大愤慨。

于是趁毛一鹭等人逮捕周顺昌之机,群起反抗。

他们毁官府,杀缇骑,毛一鹭躲进厕所才免一死。

这次斗争被镇压后,朝庭在苏州大肆捕人,颜佩韦等五人挺身而出,慷慨就义。

不到一年,魏阉被明思宗贬往凤阳看陵,走在途中,畏罪自杀。

周顺昌冤案始得昭雪。

苏州乡绅吴默等人收葬颜佩韦等五人尸体于虎丘山塘的魏生祠──普惠祠内,并立了墓碑。

四、朗读课文。

1.给生字注音阉yan 旌jing 湮yan 皦jiao 缇ti 抶chi溷hun 傫lei 詈li 逡qun 冏jiong 2.区别下面各组字的形音义,先注音后组词。

《五人墓碑记》学案

五人墓碑记一、正音蓼.州()废祠.() 皦皦.()敛.()赀.()财 缇.()骑.()抶.而扑之() 鞭笞.()呵.斥() 傫.然()詈.骂() 矫.诏()逡.巡() 投缳.()佯.狂() 户牖.()扼.腕() 溷.藩()湮.没() 逮.捕()逮.住()湮没.()没.戏()二、通假字(1)其为时止十有.一月尔(同)(2)敛赀.财以送其行(同)(3)亦曷.故哉(同)三、词类活用(1)去今之墓.而葬焉()(2)缇骑按剑而前.()(3)买五人之头而函.之()(4)是时以大中丞抚.吴者为魏之私人()(5)人皆得以隶.使之()(6)不能容于远近..()(7)亦以明.死生之大.()(8)安能屈.豪杰之流()四、古今异义(1)郡之贤士大夫请于当道..古义:今义:路中间(2)以大中丞抚吴者为魏之私人..古义:今义:属于个人或以个人身份从事的;非公家的(3)保其首领..以老于户牖之下古义:今义:带头人(4)非常..之谋难于猝发古义:今义:异乎寻常的;特殊的;十分(5)颜色..不少变古义:今义:由物体发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象(6)吾社之行为..士先者,为之声义。

古义:今义:受思想支配而表现出来的活动(7)然五人之当刑也,意气..扬扬。

古义:今义:意志和气概。

五、一词多义A、焉:激于义而死焉者也 ( )B、当:郡之贤士大夫请于当道 ( )去今之墓而葬焉 ( ) 盖当蓼洲周公之被逮 ( )吴之民方痛心焉 ( ) 然五人之当刑也 ( )C、除:即除魏阉废祠之址 ( )D、于:激于义而死焉者也( )登自东除 ( ) 郡之贤士大夫请于当道 ( )攘除奸凶,兴复汉室( ) 且立石于其墓之门 ( )予除右丞相兼枢密使( )不能容于远近( )爆竹声中一岁除( )E、以:敛赀财以送其行( )F、去:去今之墓而葬焉( )是时以大中丞抚吴者( ) 去京口( )于是乘其厉声以呵( )除残去秽( )中丞匿于溷藩以免( )G、为:以旌其所为( )卒以吾郡之发愤一击( )吾社之行为士先者( )谈笑以死( ) 以大中丞抚吴者为魏之私人( )既而以吴民之乱请于朝 ( ) 为之声义( )实词:(1)发有贤士大夫发.五十金()非常之谋难于猝发.()而又有剪发.杜门,佯狂不知所之者()发.其志士之悲哉()大王欲得璧,使人发.书至赵王()舜发.于畎亩之中()夫鹓雏发.于南海()见其发.矢十中八九()不愤不启,不悱不发.()秦王发.图,图穷而匕首见()发.号施令()(2)卒未及见贼而士卒.离散()卒.葬之()卒.与尸合()五万兵,难卒.合()直始有卒.者,其惟圣人乎()(3)徒慷慨得志之徒.()故予与同社诸君子哀斯墓之徒.有其石也而为之记()强秦之所以不敢加兵于赵者,徒.以吾两人在也()寡君师越国之众,以从君之师徒.()自与其徒.上高山,入深林()则徒.隶之人至矣()舍车而徒.()(4)视视.五人之死,轻重固何如哉()明日,徐公来。

高中语文3.2.2《五人墓碑记》共1课时名师精编学案(苏教版必修3)

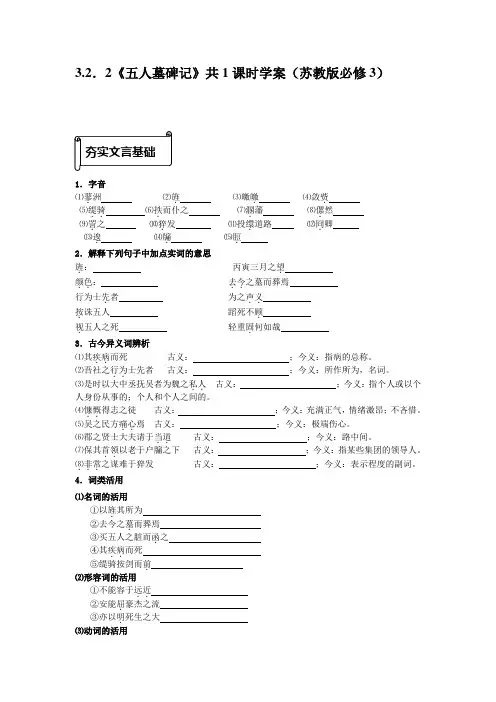

3.2.2《五人墓碑记》共1课时学案(苏教版必修3)1.字音⑴蓼.洲⑵旌.⑶皦皦.⑷敛赀.⑸缇骑..⑹抶.而仆之⑺溷.藩⑻傫.然⑼詈.之⑽猝.发⑾投缳.道路⑿冏.卿⒀逡.⒁牖.⒂脰.2.解释下列句子中加点实词的意思旌.:丙寅三月之望.颜色..之墓而葬焉..:去今行为士先.者为之声义..按.诛五人蹈死不顾.视.五人之死轻重固.何如哉3.古今异义词辨析⑴其疾病..而死古义:;今义:指病的总称。

⑵吾社之行为..士先者古义:;今义:所作所为,名词。

⑶是时以大中丞抚吴者为魏之私人..古义:;今义:指个人或以个人身份从事的;个人和个人之间的。

⑷慷慨..得志之徒古义:;今义:充满正气,情绪激昂;不吝惜。

⑸吴之民方痛心..焉古义:;今义:极端伤心。

⑹郡之贤士大夫请于当道..古义:;今义:路中间。

⑺保其首领..以老于户牖之下古义:;今义:指某些集团的领导人。

⑻非常...之谋难于猝发古义:;今义:表示程度的副词。

4.词类活用⑴名词的活用①以旌.其所为②去今之墓.而葬焉③买五人之脏而函.之④其疾病..而死⑤缇骑按剑而前.⑵形容词的活用①不能容于远近..②安能屈.豪杰之流③亦以明.死生之大⑶动词的活用抶而仆.之5.翻译下列含有特殊句式的重点句子⑴判断句①五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也②贤士大夫者,……孟长姚公也⑵省略旬①断头置(于)城上②待圣人之出而投缳道路⑶倒装句①是以蓼洲周公忠义暴于朝廷。

②谁为哀者?③立石于其墓之门④荣于身后⑤缙绅而能不易其志者⑷被动句或脱身以逃,不能容于远近是时太监魏忠贤乱政,故给事中嘉善魏忠节公忤忠贤,被逮过苏,公往与之饮酒,三日,以季女许嫁其孙。

忠贤闻之,恚甚。

御史倪文焕承忠贤指劾公,遂削籍。

而会苏杭织造太监李实与故应天巡抚周公起元及公有隙,追劾起元,窜公姓名其中,遂遣官旗逮公。

公知之,怡然不为动。

比宣旨公廨,巡抚都御史毛一鹭、巡按御史徐吉及道府以下皆在列,小民聚观者数千人,争为公呼冤,声殷如雷。

苏教版必修3高中语文第2专题《五人墓碑记》学案

高中语文第2专题《五人墓碑记》学案苏教版必修3【学习目标】1、理解并掌握课文言实词,整理“之、其、而、则、或、即、既”等文言虚词的用法。

2、辨清课文中出现的词类活用现象,积累文言常识。

3.、了解本文夹叙夹议、正反对照揭示主题的写作方法。

【学法指导】结合课下注释和手中材料翻译全文。

一、知人论世:1、作者简介:张溥(1602—1641),字天如,号西铭,明末太仓(今江苏太仓县)人。

晚明政治活动家和文学家。

张溥自幼勤学,读书必手抄六七遍,因此他把自己的书房命名为“七录斋”。

张溥青年时候正是魏忠贤阉党专政,东林党人受到残酷镇压的时代。

他怀着救国救民的强烈愿望,以继承东林为己任,结纳社会上有节气、有操守、有学识的士大夫知识分子,重视发现和推举有操守的学者,组织了爱国社团“复社”,成为复社的领袖。

他写过不少抨击时政的文章,内容充实,风格朴质,著有《七录斋集》。

2、背景简介:明朝末年,宦官魏忠贤专权,他排斥异己,杀戮大臣,暴虐无道,形成了“钩党之捕遍于天下”的局面。

应天巡抚周起元得罪魏阉而被免职。

已削职乡居的周顺昌,同情周起元而当众辱骂魏阉,魏因此怀恨在心。

天启四年,苏州丝绸工业不堪剥削而罢工。

魏阉死党、巡抚毛一鹭把“煽动”罢工的罪名强加于周顺昌。

天启六年,魏忠贤派爪牙到苏州逮捕周顺昌,并趁机勒索,激起人民极大愤慨。

于是趁毛一鹭等人逮捕周顺昌之机,群起反抗。

他们毁官府,杀缇骑,毛一鹭躲进厕所才免一死。

这次斗争被镇压后,朝廷在苏州大肆捕人,市民颜佩韦等五人为了保护群众,挺身投案,英勇就义。

次年,崇祯帝即位,罢黜魏忠贤,并贬往凤阳看陵,走在途中,畏罪自杀。

阉党失败,周顺昌冤案始得昭雪。

为了纪念死去的五位烈士,苏州乡绅吴默等人收葬颜佩韦等五人尸体于虎丘山塘的魏生祠──普惠祠内,并立了墓碑,称为“五人之墓”。

3、文体简介:碑记,又称“碑志”,刻在墓碑上,用于叙述死者生前的事迹,评价、歌颂死者功德。

二、辨形正音蓼.洲()被逮.()皦皦.()赀.财()逡.巡畏义()缇.骑.()溷.藩()傫.然()詈.之()投缳.道路()猝.发()抶.打()缙.绅()户牖.()蹈.死不顾()阉.党()矫.诏()佯.狂()扼腕.()暴.于朝廷()社稷.()匹.夫()钩.党()冏.卿()高爵.显位()张溥.( ) 废祠.()淹.没()曷.故()赠谥.褒美()三、基础知识:1、指出下列句中通假字的古今字①其为时止十有一月尔。

《五人墓碑记》学案(袁用).doc

《五人墓碑记》学案【目标导学】一、学习目标1.体会本文气势恢宏,情理并茂。

叙议结合,巧用对比来突出人物形象与精神的写法。

2.归纳掌握“盛、发、率、徒、私”五个文言词语。

并熟悉“况……欤”“独……,何也”“固…… 哉”“安……哉”等几种文言句式的译法。

3.理解文中出现的古今异义词语“疾病、行为、私人、颜色、非常、首领”等,并进一步掌握实词活用现象。

4.在诵读的基础上,领会本文的行文方式,赏析文章叙述、议论、抒情相结合的特点。

5.了解本文所阐述的生死价值观,进一步认识生死大义。

二、学习重难点重点:1.夹叙夹议,运用对比方式进行议论,同时兼用抒情的写法。

2.在熟读的基础上,掌握本文涉及到的实词及文言句式,进一步巩固词类活用,以增强语感, 提高文言文的阅读能力。

难点:1.本文叙述和议论之间的转承结合。

2.运用注释。

系统了解有关历史背景,并由此领会五人牺牲的价值和意义。

【课前学习】一、课下查阅相关资料并结合阅读提示及课下注释了解写作背景及主要人物事迹。

1.写作背景(包括时代背景和文中所记叙的苏州人民暴动情况):2.张溥:3.周顺昌:二、对照课文注释、借助工具书朗读课文:1.读一读、写一写:阉()祠)( ) yanmo () jiaojiao(敛()zl()财ti ji() chi ()而仆之厉声以呵(噪()而相逐hun()藩()lei(燃jin shen(詈()之矫诏() qunxun() 猝()发投hudn()道路高爵()显位暴()于朝廷赠谥()美显户牖() 扼()腕()墓sheji()2.再读课文,读清句读,整体理解文本内容。

3.细读课文,在字词句翻译困难之处划上记号。

4.划分段落,归纳段意。

三、分组分段翻译讲解课文。

(请结合下面的课堂学习及课文旁边的评点批注进行充分准备。

积累重点字词及特殊句式,翻译全段,再讲解这一自然段的内容及艺术手法。

)【课堂学习】一、研习课文一二段1.翻译文章。

注意语气词的翻译,译出文中的语气词,并落实字词:葬、盛、徒、疾病、已的含义。

必修三学案《五人墓碑记》

五人墓碑记导学案一、学习目标1、了解本文夹叙夹议、正反对照揭示主题的写作方法。

2、积累文言知识。

3、了解明末苏州人民反抗阉党迫害的正义行为和蹈死不顾的斗争精神。

二、知识链接张溥(1602~1641),字天如,号西铭,明末太仓(今江苏太仓)人,著名政治活动家和文学家。

幼年勤奋好学,所读之书都要亲手抄写,抄好朗读之后烧掉,再抄,一直要抄六七遍,因此他的书斋起名为“七录斋”。

他写过不少抨击时政的文章,内容充实,风格质朴。

有《七录斋》行世。

本文写的是明末天启六年(1626)三月苏州人民反抗阉党的斗争。

明朝末年,宦官魏忠贤专权,阉党当政。

他们网罗党羽,排斥异己,杀戮大臣,欺压人民,暴虐无道,形成了“钩党之捕遍于天下”的局面。

当时,魏忠贤派爪牙到苏州逮捕周顺昌,苏州市民群情激愤,发生暴动。

事后,统治者大范围搜捕暴动市民,市民首领颜佩韦等五人为了保护群众,挺身投案,英勇就义。

次年,崇祯皇帝即位,罢黜魏忠贤,魏畏罪自缢,阉党失败,周顺昌得以昭雪。

为了纪念死去的五位烈士,苏州人民把他们合葬在城外虎丘山前面山塘河大堤上,称为“五人之墓”。

张溥于崇祯元年(1628)写下这篇《五人墓碑记》。

碑记,又称碑志,记述死者生前的事迹,评价、歌颂其功德,刻在墓碑上。

周顺昌(1584~1626),字景文,号蓼洲,明末吴县人。

万历四十一年中进士,先后任福州推官、文选员外郎等职。

为人正直、清廉,关心民间疾苦。

当他被革职回老家时,只有“行李一担,都门叹为稀有”。

对于涉及“邪正是非”之事,他“热血横流,声色俱厉”,深受人民爱戴。

三、课前预习1、正音:蓼( )洲废祠( ) 旌( ) 十有( )一月丁卯( ) 欤( ) 缇骑( ) ( ) 缙绅( ) ( ) 曷( ) 矫( )诏( )猝( )发缳( ) 佯( )狂谥( ) 牖( ) 扼( )腕( ) 2、古今异义:(1)吾社之行为士先者古义:今义:受思想支配而表现在外面的活动。

(2)令五人者保其首领古义:今义:多指一个团体的领导(3)是时以大中丞抚吴者为魏之私人古义:今义:指属于个人或以个人身份从事的,非公共的)(4)颜色不少变古义:今义:色彩(5)非常之谋难于猝发古义:今义:程度副词,很,极。

《五人墓碑记》优质学案

《五人墓碑记》导学案编制:李召峰【学习重点】1.了解碑记类文体常识及作者。

2.积累古代汉语知识,如重点实词、虚词常见的特殊句式。

3.体会文中所阐述的生死价值观,了解文章写作特点。

课前·阅读识记九层之台,起于累土一、名言警句——气节①生当为人杰﹐死亦为鬼雄(李清照)②穷且益坚﹐不坠青云之志(王勃)③生以载义﹐生可贵;义以立生﹐生可舍。

(王夫之)④富贵不能淫﹐贫贱不能移﹐威武不能屈(孟子)⑤人生自古谁无死﹐留取丹心照汗青。

(文天祥)⑥宁为玉碎,不为瓦全。

(《北齐书〃元景安传》)⑦雪虐风号愈凛然,花中气节最高坚。

(《梅花绝句》陆游)⑧宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

(宋〃郑思肖)⑨粉身碎骨浑不怕,留得青白在人间。

(于谦)⑩人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

(文天祥)⑾老当益壮,宁移白首之心;穷且益坚,不坠青云之志。

(王勃)⑿生当作人杰,死亦为鬼雄。

(李清照)⒀宁可穷而有志,不可富而失节。

(罗马尼亚)⒁不为穷变节,不为贱易志。

(汉〃桓宽)二、了解文学常识(一)走进作者本文选自《七录斋集》,张溥,字天如,号西铭,江苏太仓人。

明代著名文学家,社会活动家。

幼年勤奋好学,所读之书都要亲手抄写,抄好朗读之后烧掉,再抄,一直要抄到六七遍,因此,他的书斋起名为“七录斋”。

(二)了解背景明天启六年(1626年)在苏州的东林党人周顺昌因指责魏忠贤而被逮捕,激起了苏州人民久积的义愤,与差吏发生了武斗,打死了两名官差。

事后,在这一事件中英勇斗争的五人,挺身自投,从容就义。

这件事后,不到一年崇祯皇帝即位,阉党败势,魏忠贤畏罪自缢。

苏州人民毁掉魏忠贤生前的祠堂,并在那里筑墓重新安葬了五人,并立碑以为纪念。

作者就为此写了碑记。

又称“碑志”,刻在墓碑上,用于叙述死者生前的事迹,评价、歌颂死者功德。

三、夯实基础知识1.给下列加点字注音。

⑴蓼.洲⑵旌.⑶皦皦.⑷敛赀.⑸缇骑..⑹抶.而仆之⑺溷.藩⑻傫.然⑼詈.之⑽猝.发⑾投缳.道路⑿冏.卿⒀逡.⒁牖.⒂脰.2.给下列多音字注音并组词。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高三语文高效课堂资料《五人墓碑记》复习学案【复习目标】1.识记基本的文言基础知识。

2.辨析掌握文言虚词“为”的用法。

3.学习颁奖词的写作方法,积累写作素材。

【使用说明】1、本学案复习范围:《五人墓碑记》,一课时2、重难点分析:本文复习的重点是文言虚词“与”的用法探究和颁奖词的写作与积累。

【梳理·巩固】一、基础知识梳理并识记(一)解释加点的实词1.即除.逆阉废祠之址以葬之2.去.今之墓而葬焉3.按.诛五人4.即今之傫然..在墓者也5.慷慨得志之徒.6.况草野..之无闻者欤7.在丙寅三月之望. 8.既而以吴民之乱请.于朝9.呼中丞之名而詈.之 10.缙绅而能不易.其志者11.激昂大义,蹈.死不顾 12.大阉亦逡巡..畏义13.视.五人之死 14.而五人生于编伍..之间,素不闻诗书之训.15.且矫诏..一击,不敢复有株治....纷出,钩党之捕遍于天下 16.卒以吾郡之发愤17.而又有剪发杜门.. 18.忠义暴.于朝廷19.令五人者保其首领以老于户牖..墓道..之下 20.安.能屈豪杰之流,扼腕(二)指明通假并解释1.其为时止十有一月尔2.独五人之皦皦3.敛赀财以送其行(三)指明活用类型并解释1.以旌其所为2.去今之墓而葬焉3.其疾病而死4.缇骑按剑而前5.抶而仆之6.买五人之头而函之7.不能容于远近8.人皆得以隶使之9.安能屈豪杰之流 10.亦以明死生之大(四)找出下列语句中的古今异义词并解释其古义。

1.郡之贤土大夫请于当道2.吾社之行为士先者3.是时以大中丞抚吴者为魏之私人毛一鹭4.吴之民方痛心焉5.断头置城上,颜色不少变6.非常之谋难于猝发7.保其首领以老于户牖之下二、自主巩固翻译下列文言句子并标出得分点(1)其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉?(2)不然,令五人者保其首领以老于户牖之下,则尽其天年,人皆得以隶使之,安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉?(3)故余与同社诸君子哀斯墓之徒有其石也,而为之记,亦以明死生之大,匹夫之有重于社稷也。

(4)凡四方之士无有不过而拜且泣者,斯固百世之遇也。

(5)吴之民方痛心焉,于是承其厉声以呵,则噪而相逐。

三、文化常识1、碑记,指刻在碑上记录人物生平事迹的文体。

语出《南史·刘悛传》:“ 悛父勔讨殷琰,平寿阳,无所犯害,百姓德之,为立碑记。

”。

碑记又称“碑志”,刻在墓碑上,用于叙述死者生前的事迹,评价、歌颂死者功德。

复于庙外依山傍水,植桃柳数百株,一时僚幕诸公各撰联题额颜其殿,庙貌焕然一新。

神仙者以金丹永保性命,以宝筏普渡众生,独善兼善,亦出世之圣贤也。

立大功德者,如老子之为柱史,尹喜之为关、令仇生之仕殷,马丹之仕晋,海蟾之仕燕,亦虽更仆,数求其名,昭史册祀重典章者。

2、年号:年号是中国古代封建皇帝用以纪年的名号。

年号是从汉武帝开始有的。

汉武帝即位的那年(公元前140年),称为建元元年,第二年称建元二年,以此类推。

新君即位必须改变年号,称为改元。

文天祥《指南录后序》:“是年夏五,改元景炎”,是指南宋端宗即位,改年号为景炎。

同一皇帝在位时也可以改元,如皇帝武则天在位十四年,前后改元达十二次。

明清两代皇帝一般不改元,一个皇帝一个年号,故往往就用年号来称呼皇帝,如明成祖朱棣在位年号永乐,称永乐皇帝;清爱新觉罗·玄烨在位年号康熙,称康熙皇帝。

谥号:古代帝王、诸侯、卿大夫、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,称为谥或谥号。

《逸周书·谥法解》:“谥者,行之迹也;号者,表之功也;车服者,位之章也。

是以大行受大名,细行受细名。

行出于己,名生于人。

”上古谥号多用一个字的,如周平王(平)、秦穆公(穆);也有用两个字的,如魏安王(安)、赵惠文王(惠文)等。

后世帝王谥号多用一字,如汉武帝(武,威强睿德曰武)、隋炀帝(炀,好内远礼曰炀);其余人(指非帝王者)大多用两字,如文忠公(文忠,欧阳修)、忠烈公(忠烈,史可法)等。

庙号:封建帝王死后,在太庙立室奉祀,特立名号,叫庙号。

自汉代起,每个朝代的第一个皇帝一般称太组、高祖或世祖,以后的嗣君则称太宗、世宗等。

唐以前对殁世的皇帝一般简称谥号,如汉武帝、隋炀帝,而不称庙号,唐以后则改称庙号,如唐太宗、唐玄宗、宋太祖、清圣祖、清高宗。

【探究·归纳】一、归纳虚词“为”的意义和用法(一)词性 1.①且立石于其墓之门,以旌其所为。

(《五人墓碑记》)②吾社之行为.士先者为之声义。

(《五人墓碑记》)③冰,水为之,而寒于水。

(《劝学》)④为国者无使为积威之所劫哉(《六国论》)2.①此亡秦之续耳。

窃为大王不取也(《鸿门宴》)②两小儿笑曰:“孰为汝多知乎!”(《两小儿辩日》)3.①是时以大中丞抚吴者为魏之私人毛一鹭(《五人墓碑记》)②故今之墓中全乎为五人也。

(《五人墓碑记》)③如今人方为刀俎,我为鱼肉。

(《廉颇蔺相如列传》)(二)词性 1、①吾属今为之虏矣。

(《鸿门宴》)②而为秦人积威之所劫(《六国论》)③不者,若属皆且为所虏。

(《鸿门宴》)2、①天行有常,不为尧存,不为桀亡(《荀子。

天论》)②天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。

(《史记。

货殖列传》)3、①吾社之行为士先者为.之声义。

(《五人墓碑记》)②于是秦王不怿,为一击缶。

(《廉颇蔺相如列传》)4、①为之奈何?(《鸿门宴》)②如姬为公子泣(《信陵君窃符救赵》)5、①为其来也,臣请缚一人过王而行。

(《晏子使楚》)(三)词性①如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为(《鸿门宴》)②是社稷之臣也。

何以伐为?(《季氏将伐颛臾》)③何故怀瑾握瑜而自令见放为?(《屈原列传》)【拓展·提升】阅读下面的文言文,完成1—4题。

赵憙字伯阳,南阳宛人也。

少有节操。

从兄为人所杀,无子,憙年十五,常思报之。

乃挟兵结客,后遂往复仇。

而仇家皆疾病,无相距者。

憙以因疾报杀,非仁者心,且释之而去。

顾谓仇曰:“尔曹若健,远相避也。

”更始即位舞阴大姓李氏拥城不下更始遣柱天将军李宝降之不肯云闻宛之赵氏有孤孙憙信义著名愿得降之。

更始乃征憙。

憙年未二十,既引见,即除为郎中,行偏将军事,使诣舞阴,而李氏遂降。

光武破寻、邑,憙被创,有战劳,还拜中郎将,封勇功侯。

邓奉反于南阳,憙素与奉善,数遗书切责之,而谗者因言憙与奉合谋,帝以为疑。

及奉败,帝得憙书,乃惊曰:“赵憙真长者也。

”后拜怀令。

大姓李子春先为琅邪相,豪猾并兼,为人所患。

憙下车,闻其二孙杀人事未发觉,即穷诘其奸,收考子春,二孙自杀。

京师为请者数十,终不听。

时赵王良疾病将终,车驾亲临王,问所欲言。

王曰:“素与李子春厚,今犯罪,怀令赵憙欲杀之,愿乞其命。

”帝曰:“吏奉法,律不可枉也,更道它所欲。

”王无复言。

其年,迁憙平原太守。

时平原多盗贼,憙与诸郡讨捕,斩其渠帅,余党当坐者数千人。

憙上言:“恶恶止其身,可一切徙京师近郡。

”帝从之,乃悉移置颍川、陈留。

于是擢举义行,诛锄奸恶。

后青州大蝗,侵入平原界辄死,岁屡有年,百姓歌之。

二十七年,拜太尉,赐爵关内侯。

时南单于称臣,乌桓、鲜插并来入朝,帝令憙典边事,思为久长规。

建初五年,憙疾病,帝亲幸视。

及薨,车驾往临吊。

时年八十四。

谥曰正侯。

(节选自《后汉书·赵憙传》)1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)A.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯/云/闻宛之赵氏有孤孙熹/信义著名/愿得降之B.更始即/位舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯云/闻宛之赵氏有孤孙熹/信义著名/愿得降之C.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯/云/闻宛之赵氏有孤/孙熹信义著名/愿得降之D.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯/云/闻宛之赵氏有孤/孙熹信义著名/愿得降之2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A.下车,古代可以代指官吏就职。

后来又常用“下车伊始”表示官吏初到任所。

B.收考,指先行将嫌犯拘捕关进监狱,然后再作考察,进行犯罪事实的取证工作。

C.车驾,原指帝王所乘的车,有时因不能直接称呼帝王,于是又可用作帝王的代称。

D.京师,古代指国家的都城,《三国演义》中就经常提到“京师”,现代泛指首都。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)A.赵熹耿直磊落,为人光明正大。

他自小有节操,从兄被害,为给从兄报仇,他有备而往,但知道仇家患病后,不愿乘人之困,因为暂时放过仇家。

B.赵熹忠于朝廷,除恶得到支持。

他虽与邓奉友善,但屡次谴责邓谋反,最终受到皇上赞赏。

担任怀令时,坚持诛杀李子春,皇上也拒绝了赵王求情。

C.赵熹制止祸患,大力推崇义行。

他担任平原太守时,诛杀盗贼首领,但对待余党却能区别处理,只是将他们迁往异地,并教导他们应该弃恶从善。

D.赵熹忠于职守,身后深享哀荣。

他官拜太尉时,南单于称臣,乌桓等来朝,于是受命对边事作长久规划。

他患病去世期间,皇上亲自前往慰问吊唁。

4.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(10分)(1)帝曰:“吏奉法,律不可枉也,更道它所欲。

”王无复言。

(2)后青州大蝗,侵入平原界辄死,岁屡有年,百姓歌之。