现代仪器分析测试方法

现代仪器分析方法

定性、定量分析

元素自动分析仪 原子吸收光谱 原子发射光谱 电感偶合等离子体 紫外紫外-可见光谱

结构分析(光谱或波谱分析) 结构分析(光谱或波谱分析)

获得分子水平的结构信息 结构分析:结构的推导和验证 结构分析:结构的推导和验证— 证实—鉴定 证实 鉴定 结构分析特点:快速,用样量少, 结构分析特点:快速,用样量少, 不破坏样品 提供丰富的结构信息

结构分析

MÖssbauer谱 ssbauer谱 X-射线衍射仪 电子能谱 紫外紫外-可见光谱 荧光光谱 红外与拉曼光谱 电子顺磁共振谱 核磁共振谱 质谱

形态分析

透射电镜 扫描电镜 比表面分析 粒度分布

热、力、电、磁性能

热分析: 热分析 热重法 (TG, DTG) 示差扫描量热法 (DSC)

电磁辐射能与波谱技术

波长(λ): 相邻两波峰或波谷之间的距离 波长( (Å, nm, µm, cm) , 波数: 单位时间内通过的周波数(1/ (1/λ 波数: 单位时间内通过的周波数(1/λ ) 1cm = 108Å = 107nm = 104μm 3× c = λν (c = 3×1010 cm/sec) hν h·c/ c/λ ∆E = hν = h c/λ

现代分析测试方法

现代分析测试方法

现代分析测试方法是指利用现代仪器和设备进行物质分析和质量检测的方法。

这些方法通常基于物质的化学、物理和光谱特性,利用现代技术手段进行精确的定量分析和质量测试。

现代分析测试方法可以包括以下几个方面:

1. 化学分析方法:包括常见的化学分析方法,如滴定法、比色法、离子色谱法、气相色谱法、液相色谱法等。

这些方法通过测量物质的化学性质,如反应速率、光谱特性、电性等,来定量分析物质的成分和浓度。

2. 质谱分析方法:通过质谱仪,分析物质的质量和结构。

质谱分析方法可以用于确定物质的分子量、分子结构、同位素含量等信息。

3. 光谱分析方法:包括紫外可见光谱,红外光谱,核磁共振光谱,质子磁共振光谱等。

光谱分析方法通过测量物质吸收、发射或散射光的特性来推断物质的组成、结构和性质。

4. 表面分析方法:包括扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)等。

表面分析方法可以用于研究物质的表面形貌、组成和结构特性。

5. 生物分析方法:包括酶活性测定、细胞计数、PCR技术、基因测序等。

生物分析方法主要用于生物样品的分析和研究,如生物体内的代谢产物测定、基因组分析等。

现代分析测试方法在各个领域中都有广泛的应用,包括化学、医药、环境、食品、农业等。

这些方法具有高灵敏度、高速度、高精度的特点,能够为科学研究、工业生产以及环境保护等提供准确可靠的数据支持。

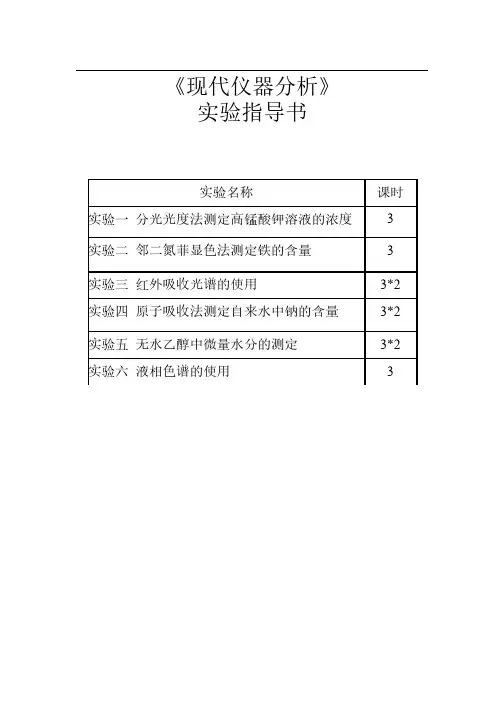

现代仪器分析试验指导书

《现代仪器分析》实验指导书实验一 分光光度法测定高锰酸钾溶液的浓度3. 标准曲线的绘制另取4ml、5ml、6ml高锰酸钾溶液(0.001mol/L),分别加入到3个50ml容量瓶,加水稀释至刻度,充分摇匀;在最大吸收波长处,按浓度从低到高测定各溶液的吸光度A。

以浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。

4. 样品的测定取3.5ml待测样品加入到50ml容量瓶,加水稀释至刻度,充分摇匀;在最大吸收波长处测定吸光度。

利用标准曲线求出样品浓度。

四、实验记录及数据处理1、最大吸收峰的测定(1)不同吸收波长下三种浓度的吸光:(2)根据上表作A-λ曲线(吸收曲线),确定最大吸收峰的波长。

2、待测溶液浓度的测定(标准曲线法):根据实验记录作A-c曲线(标准曲线),确定待测液X的浓度Cx。

五、思考题1、λmax在定量分析中的意义是什么?2、本实验参比溶液是什么?实验二 邻二氮菲显色法测定铁的含量一、实验原理邻二氮菲(phen)和Fe2+在pH3~9的溶液中,生成一种稳定的橙红色络合物Fe(phen) 32+,其lgK=21.3,κ508=1.1 × 104L·mol-1·cm-1,铁含量在0.1~6μg·mL-1范围内遵守比尔定律。

其吸收曲线如图1-1所示。

显色前需用盐酸羟胺或抗坏血酸将Fe3+全部还原为Fe2+,然后再加入邻二氮菲,并调节溶液酸度至适宜的显色酸度范围。

有关反应如下:2Fe3++2NH2OH·HC1=2Fe2++N2↑+2H2O+4H++2C1-用分光光度法测定物质的含量,一般采用标准曲线法,即配制一系列浓度的标准溶液,在实验条件下依次测量各标准溶液的吸光度(A),以溶液的浓度为横坐标,相应的吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。

在同样实验条件下,测定待测溶液的吸光度,根据测得吸光度值从标准曲线上查出相应的浓度值,即可计算试样中被测物质的质量浓度。

二、仪器和试剂1.仪器 721或722型分光光度计。

现代仪器分析与环境监测

现代仪器分析1.光学分析法分类:光谱法和非光谱法光谱法:以能源与物质相互作用引起原子、分子内部量子化能级之间跃迁所产生的光的吸收、发射、散射等波长与强度的变化关系为基础的光分析法,称为光谱法。

非光谱法:除了光谱法以外的光分析法。

主要有折射法、干涉法、衍射法、旋光法、和圆二色性法等。

2.原子发射光谱原理、仪器组成、光源种类及特点原子发射光谱原理:处于激发态的原子或离子在极短时间内,电子从激发态跃迁回基态或能量较低的激发态,电子以电磁辐射的形式将多余的能量释放出来,这一现象称之为原子发射或发光仪器组成:激发源、分光系统、检测系统光源种类及特点:(1)直流电弧DCA:分析绝对灵敏度高,辐射光强度大,背景较小,适合于分析痕量元素。

主要缺点是电弧游移不定,稳定性差,因此分析结果的再现性差(2)低压交流电弧ACA:电流具有脉冲性,电流密度比直流电弧大,稳定性高,弧温高激发能力强可对所有元素进行定性分析,电源方便线路简单(3)高压火花spark:高压火花激发出的主要是离子光谱,稳定性好,适用于低熔点、易挥发物质或难激发元素和高含量元素的定性分析,不适用痕量分析(4)电感耦合等离子体ICP:灵敏度高稳定性好,特别适合于液态样品分析,低污染干扰少。

缺点是消耗Ar气量大,费用高(5)微波等离子体3.原子吸收光谱原理,仪器组成、原子化器种类及特点原子吸收光谱原理:当通过基态原子的某辐射线所具有的能量或频率恰好符合该原子从基态跃迁到激发态所需的能量或频率时,该基态原子就会从入射辐射中吸收能量,产生原子吸收光谱仪器组成:光源、原子化器、分光系统、检测系统原子化器种类及特点:(1)火焰原子化器:优点是重现性好评,操作简便,缺点是喷雾气体对试样的严重稀释使原子化效率降低,灵敏度下降(2)石墨炉原子化器:原子化效率高,灵敏度高,特别适用于低含量样品分析,缺点是不易控制,设备复杂,费用较高(3)低温原子化4.紫外可见吸收光谱电子跃迁类型、助色团和生色团、红衣和蓝移、仪器组成、吸收池种类、朗伯比尔定律紫外可见吸收光谱电子跃迁类型:σ→σ*,n→σ*,π→π*,n→π*助色团:含有未成键n电子,本身不产生吸收峰,但与生色团相连时,能使生色团吸收峰向长波方向移动,吸收强度增强的杂原子集团称为助色团生色团:含有不饱和键,能吸收紫外、可见光产生π→π*或n→π*跃迁的基团称为生色团红移:π→π*跃迁吸收峰向长波方向移动;蓝移:n→π*跃迁产生的吸收峰向短波方向移动仪器组成:光源——单色器——吸收池——检测器——显示器吸收池种类:可见光区使用玻璃吸收池,紫外光区使用石英吸收池朗伯比尔定律:A=kcL(L液层厚度)5.氟离子选择电极、玻璃电极F-选择性电极是目前最成功的单晶膜电极,F-电极的内参比电极为Ag-AgCl丝,内参比溶液为0.1mol/LNaF与0.1mol/LNaCl混合液,电极可表示为Ag,AgCl|NaCl(0.1mol/L),NaF(0.1mol/L)|LaF3膜|F-试液。

现代分析测试实验报告

实验名称:现代分析测试实验实验日期:2023年4月10日实验地点:化学实验室实验目的:1. 掌握现代分析测试的基本原理和方法。

2. 熟悉实验仪器的操作流程。

3. 通过实验数据,对样品进行定性定量分析。

实验原理:现代分析测试技术主要包括光谱分析、色谱分析、质谱分析等。

本实验以紫外-可见光谱分析为例,通过测定样品在一定波长下的吸光度,根据朗伯-比尔定律(A = εlc),对样品进行定量分析。

实验仪器与试剂:1. 仪器:紫外-可见分光光度计、电子天平、移液器、容量瓶、烧杯、洗瓶、玻璃棒等。

2. 试剂:待测样品溶液、标准溶液、蒸馏水、氢氧化钠溶液、盐酸溶液等。

实验步骤:1. 准备标准溶液:准确称取一定量的标准样品,用蒸馏水溶解并定容至100mL容量瓶中,配制成一定浓度的标准溶液。

2. 准备样品溶液:准确称取一定量的待测样品,用蒸馏水溶解并定容至100mL容量瓶中,配制成一定浓度的样品溶液。

3. 测定标准溶液吸光度:将标准溶液置于比色皿中,在紫外-可见分光光度计上,以蒸馏水为参比,分别测定200-800nm波长范围内的吸光度。

4. 测定样品溶液吸光度:将样品溶液置于比色皿中,以蒸馏水为参比,在相同条件下测定吸光度。

5. 数据处理:根据朗伯-比尔定律,以标准溶液的吸光度为纵坐标,浓度(mg/L)为横坐标,绘制标准曲线。

将样品溶液的吸光度代入标准曲线,计算样品中待测物质的浓度。

实验结果:1. 标准曲线:以标准溶液的吸光度为纵坐标,浓度(mg/L)为横坐标,绘制标准曲线。

根据实验数据,计算标准曲线的相关系数R²为0.999,表明标准曲线线性关系良好。

2. 样品溶液浓度:将样品溶液的吸光度代入标准曲线,计算得到样品中待测物质的浓度为X mg/L。

实验讨论:1. 实验过程中,严格按照操作规程进行,确保实验数据的准确性。

2. 实验过程中,注意仪器的校准和清洗,避免对实验结果产生干扰。

3. 实验结果与预期相符,表明现代分析测试技术在样品定量分析中具有较高的准确性和可靠性。

现代仪器分析

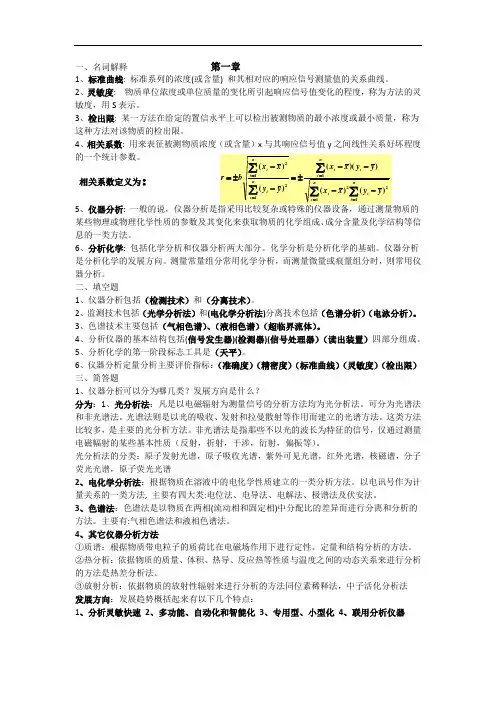

一、名词解释第一章1、标准曲线: 标准系列的浓度(或含量) 和其相对应的响应信号测量值的关系曲线。

2、灵敏度: 物质单位浓度或单位质量的变化所引起响应信号值变化的程度,称为方法的灵敏度,用S表示。

3、检出限: 某一方法在给定的置信水平上可以检出被测物质的最小浓度或最小质量,称为这种方法对该物质的检出限。

4、相关系数: 用来表征被测物质浓度(或含量)x与其响应信号值y之间线性关系好坏程度的一个统计参数。

相关系数定义为:5、仪器分析:某些物理或物理化学性质的参数及其变化来获取物质的化学组成、成分含量及化学结构等信息的一类方法。

6、分析化学:包括化学分析和仪器分析两大部分。

化学分析是分析化学的基础。

仪器分析是分析化学的发展方向。

测量常量组分常用化学分析,而测量微量或痕量组分时,则常用仪器分析。

二、填空题1、仪器分析包括(检测技术)和(分离技术)。

2、监测技术包括(光学分析法)和(电化学分析法)分离技术包括(色谱分析)(电泳分析)。

3、色谱技术主要包括(气相色谱)、(液相色谱)(超临界流体)。

4、分析仪器的基本结构包括(信号发生器)(检测器)(信号处理器)(读出装置)四部分组成。

5、分析化学的第一阶段标志工具是(天平)。

6、仪器分析定量分析主要评价指标:(准确度)(精密度)(标准曲线)(灵敏度)(检出限)三、简答题1、仪器分析可以分为哪几类?发展方向是什么?分为:1、光分析法:凡是以电磁辐射为测量信号的分析方法均为光分析法。

可分为光谱法和非光谱法。

光谱法则是以光的吸收、发射和拉曼散射等作用而建立的光谱方法。

这类方法比较多,是主要的光分析方法。

非光谱法是指那些不以光的波长为特征的信号,仅通过测量电磁幅射的某些基本性质(反射,折射,干涉,衍射,偏振等)。

光分析法的分类:原子发射光谱,原子吸收光谱,紫外可见光谱,红外光谱,核磁谱,分子荧光光谱,原子荧光光谱2、电化学分析法:根据物质在溶液中的电化学性质建立的一类分析方法。

现代仪器分析方法

物理方面:利用EPR对半导体掺杂的研究,可指导采用不同的掺杂技术获取不同性质的半导体。

EPR应用

◆质谱不属波谱范围

◆质谱图与电磁波的波长和分子内某种物理量 的改变无关

◆质谱是分子离子及碎片离子的质量与其相对 强度的谱, 谱图与分子结构有关

◆质谱法进样量少, 灵敏度高, 分析速度快

◆质谱是唯一可以给出分子量, 确定分子式的 方法, 而分子式的确定对化合物的结构鉴定是至关重要的。

分子中含有S, C数目=(9.80.8)/1.18

H数目=15432128=26

不合理 分子式为C8H10OS

例:化合物的质谱图如下,推导其分子式

1

设: 分子离子峰:72, 72–58=14 ?

2

73, 73–58 = 15 合理

物理量

核能级 电子能级 分子振动-转动能级 电子自旋能级 核自旋能级

分子体系吸收的电磁辐射的能量,总是等于体系的两个允许状态能级的能量差,可用ΔE表示。与ΔE相匹配的辐射能的波长或频率可表示如:

ΔE=E2-E1

电磁波与光谱的关系:

范围 光区 光谱类型 跃迁类型 10-4~10-2nm -ray MÖssbauer谱 核能级跃迁 10-2~1 nm X-ray X-光电子能谱 核内层电子能级 100~400nm 紫外光区 紫外光谱 核外层电子(价 400~800nm 可见光区 可见光谱 电子或非键电子) 2.5~25m 红外光区 红外光谱 分子振动-转动 (4000~400cm-1) ~1 cm 微波区 微波谱 分子转动能级 顺磁共振谱 电子自旋能级 (磁诱导) 50~500cm 射频区 核磁共振谱 核自旋能级 (600~60MHz, 无线电波区) (磁诱导)

课件1-AAS现代仪器分析

用Zn标准系列溶液吸光度绘制标准曲线,由自来水待测液吸光度,求 出自来水待测液中Zn含量,乘上稀释倍数,求得原始自来水样中Zn含量。

现代仪器分析实验

实验内容 火焰原子吸收光谱法测定自来水中锌的浓度

Determination of zinc concentration in drinking water by Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS)

目录

一、 实验目的 二、 实验原理 三、仪器试剂 四、实验步骤 五、仪器操作 六、思考题

2

一、实验目的

1. 进一步理解原子吸收分光光度法(AAS)的基本原理; 2.了解原子吸收分光光度计的基本结构和使用方法; 3.掌握AAS方法编辑和应用标准曲线法测定自来水中锌含量的 方法; 4.熟悉WFX-130A型原子吸收分光光度计的操作步骤。

重点难点:

(1)重点: AAS的基本结构和样品的分析测试。 (2)难点: 待测样品的分析过程。

3

二、实验原理

AAS是基于试样中待测元素基态原子蒸气对同种元素发射的 特征谱线进行吸收、依据吸收程度来测定试样中该元素含量的 一种分析方法。 AAS具有灵敏度高、选择性好、操作简便等优点,是测定微 量元素的首选分析方法。一般情况下,其相对误差大约在1% ~2%之间,可用于70余种元素的微量测定。 AAS不足之处主要在于工作曲线的线性范围窄、测定不同元 素要更换光源。

定量基础:若使用锐线光源,待测组分为低浓度时,基态原

现代仪器分析方法及应用

精选课件

22

各向异性效应的影响:

CH2 H

CH

= 4.5-5.9

= 7.2 = 2.8

精选课件

23

CH

= 2.8

精选课件

24

2.3.2 信号的裂分:偶合常数

• 表示法:

J 单位:Hz

mJn m:表示两个偶合核

之 间间隔键的数

目

n: 其它信息

精选课件

25

1)偶合的产生:自旋-自旋偶合

HA

HB +1/2

m = -1

I=1

m=2 m=1 m=0 m = -1

m = -2 I=2

以I=1/2的核为例:

当外部给予的能 量恰为∆E时,原子核 则可吸收该能量,从 低能级运动方式跃迁 到高能级运动方式, 即发生“核磁共振”

问:是否所有的原子核都有核磁信号? 答: I=0 的原子核没有核磁信号。 因为: I=0 时 2I + 1 = 1

R1 CA CB R4 R2 R3

去屏蔽 B与外磁场平行

HA

HB -1/2

R1 CA CB R4 R2 R3

屏蔽 B与外磁场反平行

精选课件

B不存在时,A的化学位移

26

精选课件

偶合常数

27

2)裂分规律

• 相隔三根单键以上,一般J ≈ 0

O

CH3CH2 C CH3

• 等价质子(磁等价)互不裂分

CH4 CH3CH3 • 具有沿共价键的意味

引言

2分.1 析引未言知化合物的步骤

?

C, H, O, …

C% H% O% , …

CmHnOy 利用其各种化学反应性质推测可能结构

分子的不同层次运动

现代化学仪器分析方法及其应用

现代化学仪器分析方法及其应用现代化学仪器分析方法的发展为化学领域的研究提供了强有力的支持。

这些先进的仪器能够提供准确、快速和敏感的分析结果,广泛用于材料科学、环境科学、食品安全等领域。

本文将介绍几种常见的现代化学仪器分析方法及其应用。

一、质谱仪质谱仪是一种能够实时检测和定量分析样品中的分子结构和组成的仪器。

它利用样品中的分子在高能量电子轰击下分解成离子,根据离子的质量-电荷比进行分析。

质谱仪广泛应用于化学、生物、医药等领域。

例如,在药物研发过程中,质谱仪可以确定化合物的分子结构、分子量,从而帮助研究人员验证合成目标的成功率。

二、核磁共振仪核磁共振仪是一种利用核磁共振现象来研究物质结构和性质的仪器。

核磁共振指的是在外加磁场和射频辐射作用下,原子核会发生能级跃迁,从而产生共振信号。

核磁共振仪广泛应用于有机化学、生物化学等领域。

例如,在有机化学中,核磁共振仪可以通过分析化合物中不同原子的信号强度和化学位移,确定化合物的结构和组成。

三、气相色谱仪气相色谱仪是一种用于分离和检测混合物的分析仪器。

它利用样品中化合物在固定相和流动相之间的分配系数不同来实现分离,并通过检测器对化合物进行定量分析。

气相色谱仪广泛应用于环境监测、食品安全等领域。

例如,在环境监测中,气相色谱仪可以快速分析空气、水体中的有机污染物,帮助监测人员了解环境质量。

四、液相色谱仪液相色谱仪是一种利用样品溶液中化合物在固定相和流动相之间的分配系数不同来实现分离和定量分析的仪器。

它广泛应用于生物化学、食品安全等领域。

例如,在药物研发中,液相色谱仪可以用于分析药物中的杂质,确保药物的质量和安全性。

综上所述,现代化学仪器分析方法的应用范围十分广泛,为各个领域的研究提供了有力的工具和支持。

质谱仪、核磁共振仪、气相色谱仪和液相色谱仪等仪器的发展和应用,不仅提高了化学分析的准确性和速度,也推动了科学研究的进步。

随着技术的不断创新和发展,相信化学仪器分析方法将在未来发挥更加重要的作用。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

现代仪器分析测试方法现代分析有分离分析法、热分析法、光学分析法、质谱分析法、电分析化学法、分析仪器联用技术这集中类型。

具体有:核磁共振(NMR),红外光谱(IR),紫外光谱(UV),质谱(MS),气相色谱(GC),液相色谱(LC),气相色谱与质谱联用(GC/MS)技术和液相色谱与质谱联用(LC/MS)技术。

核磁共振(NMR)核磁共振主要是由原子核的自旋运动引起的。

不同的它们可以用核的自旋量子数I来表示。

自旋量子数与原子的质量数和原子序数之间存在一定的关系,大致分为三种情况。

原子核的自旋核磁共振用NMR(Nuclear Magnetic Resonance)为代号。

I为零的原子核可以看作是一种非自旋的球体,I为1/2的原子核可以看作是一种电荷分布均匀的自旋球体,1H,13C,15N,19F,31P的I均为1/2,它们的原子核皆为电荷分布均匀的自旋球体。

I大于1/2的原子核可以看作是一种电荷分布不均匀的自旋椭圆体。

核磁共振现象原子核是带正电荷的粒子,不能自旋的核没有磁矩,能自旋的核有循环的电流,会产生磁场,形成磁矩(μ)。

μ=γP公式中,P是角动量,γ是磁旋比,它是自旋核的磁矩和角动量之间的比值,当自旋核处于磁场强度为B0的外磁场中时,除自旋外,还会绕B0运动,这种运动情况与陀螺的运动情况十分相象,称为拉莫尔进动,见图8-1。

自旋核进动的角速度ω0与外磁场强度B0成正比,比例常数即为磁旋比γ。

式中v0是进动频率。

ω0=2πv0=γB0微观磁矩在外磁场中的取向是量子化的,自旋量子数为I的原子核在外磁场作用下只可能有2I+1个取向,每一个取向都可以用一个自旋磁量子数m来表示,m与I之间的关系是:m=I,I-1,I-2…-I原子核的每一种取向都代表了核在该磁场中的一种能量状态,其能量可以从下式求出:正向排列的核能量较低,逆向排列的核能量较高。

它们之间的能量差为△E。

一个核要从低能态跃迁到高能态,必须吸收△E的能量。

让处于外磁场中的自旋核接受一定频率的电磁波辐射,当辐射的能量恰好等于自旋核两种不同取向的能量差时,处于低能态的自旋核吸收电磁辐射能跃迁到高能态。

这种现象称为核磁共振,简称NMR。

目前研究得最多的是1H的核磁共振,13C的核磁共振近年也有较大的发展。

1H的核磁共振称为质磁共振(Proton Magnetic Resonance),简称PMR,也表示为1H-NMR。

13C 核磁共振(Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance)简称CMR,也表示为13C-NMR。

目前使用的核磁共振仪有连续波(CN)及脉冲傅里叶(PFT)变换两种形式。

连续波核磁共振仪主要由磁铁、射频发射器、检测器和放大器、记录仪等组成(见图8-5)。

磁铁用来产生磁场,主要有三种:永久磁铁,磁场强度14000G,频率60MHz;电磁铁,磁场强度23500G,频率100MHz;超导磁铁,频率可达200MHz以上,最高可达500~600MHz。

频率大的仪器,分辨率好、灵敏度高、图谱简单易于分析。

磁铁上备有扫描线圈,用它来保证磁铁产生的磁场均匀,并能在一个较窄的范围内连续精确变化。

射频发射器用来产生固定频率的电磁辐射波。

检测器和放大器用来检测和放大共振信号。

记录仪将共振信号绘制成共振图谱。

氢谱氢的核磁共振谱提供了三类极其有用的信息:化学位移、偶合常数、积分曲线。

应用这些信息,可以推测质子在碳胳上的位置。

红外光谱(IR)用红外光谱仪器吸收光谱法定性或定量分析有机物和无机物含量。

工作原理红外光谱分析infrared spectra analysis利用红外光谱对物质分子进行的分析和鉴定。

将一束不同波长的红外射线照射到物质的分子上,某些特定波长的红外射线被吸收,形成这一分子的红外吸收光谱。

每种分子都有由其组成和结构决定的独有的红外吸收光谱,据此可以对分子进行结构分析和鉴定。

红外吸收光谱是由分子不停地作振动和转动运动而产生的,分子振动是指分子中各原子在平衡位置附近作相对运动,多原子分子可组成多种振动图形。

当分子中各原子以同一频率、同一相位在平衡位置附近作简谐振动时,这种振动方式称简正振动(例如伸缩振动和变角振动)。

分子振动的能量与红外射线的光量子能量正好对应,因此当分子的振动状态改变时,就可以发射红外光谱,也可以因红外辐射激发分子而振动而产生红外吸收光谱。

分子的振动和转动的能量不是连续而是量子化的。

但由于在分子的振动跃迁过程中也常常伴随转动跃迁,使振动光谱呈带状。

所以分子的红外光谱属带状光谱。

分子越大,红外谱带也越多。

种类红外光谱仪的种类有:①棱镜和光栅光谱仪。

属于色散型,它的单色器为棱镜或光栅,属单通道测量。

②傅里叶变换红外光谱仪。

它是非色散型的,其核心部分是一台双光束干涉仪。

当仪器中的动镜移动时,经过干涉仪的两束相干光间的光程差就改变,探测器所测得的光强也随之变化,从而得到干涉图。

经过傅里叶变换的数学运算后,就可得到入射光的光谱。

这种仪器的优点:①多通道测量,使信噪比提高。

②光通量高,提高了仪器的灵敏度。

③波数值的精确度可达0.01厘米-1。

④增加动镜移动距离,可使分辨本领提高。

⑤工作波段可从可见区延伸到毫米区,可以实现远红外光谱的测定。

用途红外光谱分析可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。

红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。

已有几种汇集成册的标准红外光谱集出版,可将这些图谱贮存在计算机中,用以对比和检索,进行分析鉴定。

利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型,并可用于定量测定。

由于分子中邻近基团的相互作用,使同一基团在不同分子中的特征波数有一定变化范围。

此外,在高聚物的构型、构象、力学性质的研究,以及物理、天文、气象、遥感、生物、医学等领域,也广泛应用红外光谱。

紫外光谱(UV)准确测定有机化合物的分子结构,对从分子水平去认识物质世界,推动近代有机化学的发展是十分重要的。

采用现代仪器分析方法,可以快速、准确地测定有机化合物的分子结构。

在有机化学中应用最广泛的测定分子结构的方法是四大光谱法:紫外光谱、红外光谱、核磁共振和质谱。

紫外和可见光谱(ultraviolet and visible spectrum)简写为UV。

紫外光谱的原理紫外光谱的产生在紫外光谱中,波长单位用nm(纳米)表示。

紫外光的波长范围是100~400 nm,它分为两个区段。

波长在100~200 nm称为远紫外区,这种波长能够被空气中的氮、氧、二氧化碳和水所吸收,因此只能在真空中进行研究工作,故这个区域的吸收光谱称真空紫外,由于技术要求很高,目前在有机化学中用途不大。

波长在200~400 nm称为近紫外区,一般的紫外光谱是指这一区域的吸收光谱。

波长在400~800 nm范围的称为可见光谱。

常用的分光光度计一般包括紫外及可见两部分,波长在200~800 nm(或200~1000 nm)。

分子内部的运动有转动、振动和电子运动,相应状态的能量(状态的本征值)是量子化的,因此分子具有转动能级、振动能级和电子能级。

通常,分子处于低能量的基态,从外界吸收能量后,能引起分子能级的跃迁。

电子能级的跃迁所需能量最大,大致在1~20 eV(电子伏特)之间。

根据量子理论,相邻能级间的能量差ΔE、电磁辐射的频率ν、波长λ符合下面的关系式ΔE=hν=h×c/λ式中h是普朗克常量,为6.624×10^-34J·s=4.136×10^-15 eV·s;c是光速,为2. 998×10^10 cm/s。

应用该公式可以计算出电子跃迁时吸收光的波长。

许多有机分子中的价电子跃迁,须吸收波长在200~1000 nm范围内的光,恰好落在紫外-可见光区域。

因此,紫外吸收光谱是由于分子中价电子的跃迁而产生的,也可以称它为电子光谱。

[1]电子跃迁的类型有机化合物分子中主要有三种电子:形成单键的σ电子、形成双键的π电子、未成键的孤对电子,也称n电子。

基态时σ电子和π电子分别处在成键轨道和π成键轨道上,n电子处于非键轨道上。

仅从能量的角度看,处于低能态的电子吸收合适的能量后,都可以跃迁到任一个较高能级的反键轨道上。

跃迁的情况如下图所示:上图中虚线下的数字是跃迁时吸收能量的大小顺序,该顺序也可以表示为n→π*<π→π*<n→σ*<π→σ*<σ→π*<σ→σ*即n→π*的跃迁吸收能量最小。

实际上,对于一个非共轭体系来讲,所有这些可能的跃迁中,只有n→π*的跃迁的能量足够小,相应的吸收光波长在200~800 nm范围内,即落在近紫外-可见光区。

其它的跃迁能量都太大,它们的吸收光波长均在200 nm以下,无法观察到紫外光谱。

但对于共轭体系的跃迁,它们的吸收光可以落在近紫外区。

根据上图,可以认为:烷烃只有σ键,只能发生σ→σ*的跃迁。

含有重键如C=C,C ≡C,C=O,C=N等的化合物有σ键和π键,有可能发生σ→σ*,σ→π*,π→π*,π→σ*的跃迁。

分子中含有氧、卤素等原子时,因为它们含有n电子,还可能发生n→π*、π→σ*的跃迁。

一个允许的跃迁不仅要考虑能量的因素,还要符合动量守恒(跃迁过程中光量子的能量不转变成振动的动能)、自旋动量守恒(电子在跃迁过程中不发生自旋翻转),此外,还要受轨道对称件的制约。

即使是允许的跃迁,它们的跃迁概率也是不相等的。

有机分子最常见的跃迁是σ→σ*,π→π*,n→σ*,n→π*的跃迁。

电子的跃迁可以分成三种类型:基态成键轨道上的电子跃迁到激发态的反键轨道称为N →V跃迁,如σ→σ*,π→π*的跃迁。

杂原子的孤对电子向反键轨道的跃迁称为N→Q跃迁,如n→σ*,n→π*的跃迁。

还有一种N→R跃迁,这是σ键电子逐步激发到各个高能级轨道上,最后变成分子离子的跃迁,发生在高真空紫外的远端。

紫外光谱图右图是乙酸苯酯的紫外光谱图。

紫外光谱图提供两个重要的数据:吸收峰的位置和吸收光谱的吸收强度。

从图中可以看出,化合物对电磁辐射的吸收性质是通过一条吸收曲线来描述的。

图中以波长(单位nm)为横坐标,它指示了吸收峰的位置在260 nm处。

纵坐标指示了该吸收峰的吸收强度,吸光度为0.8。

吸收光谱的吸收强度是用Lambert(朗伯)—Beer(比尔)定律来描述的,这个定律可以用下面的公式来表示:A=lg(I0/I)=kcl=lg(1/T)式中A称为吸光度(absorbance)。

I0是入射光的强度,I是透过光的强度,T=I/I0为透射比(transmiπance),又称为透光率或透过率,用百分数表示。

l是光在溶液中经过的距离(一般为吸收池的长度)。

c是吸收溶液的浓度。

κ=A/(cl),称为吸收系数(absorptivity)。