篆书书写入门:王福庵及其《说文部首》(组图)

学习篆书应当从小篆人手,至于以哪本帖为范本,前人总结出不少 成功的经验,无论是先秦刻石,还是清季诸家之帖,均对习篆者产生过 很大影响。近代著名书法篆刻家王福庵《说文部首》一经行世,习篆者 多作为临摹范本,并受到广泛的赞誉。

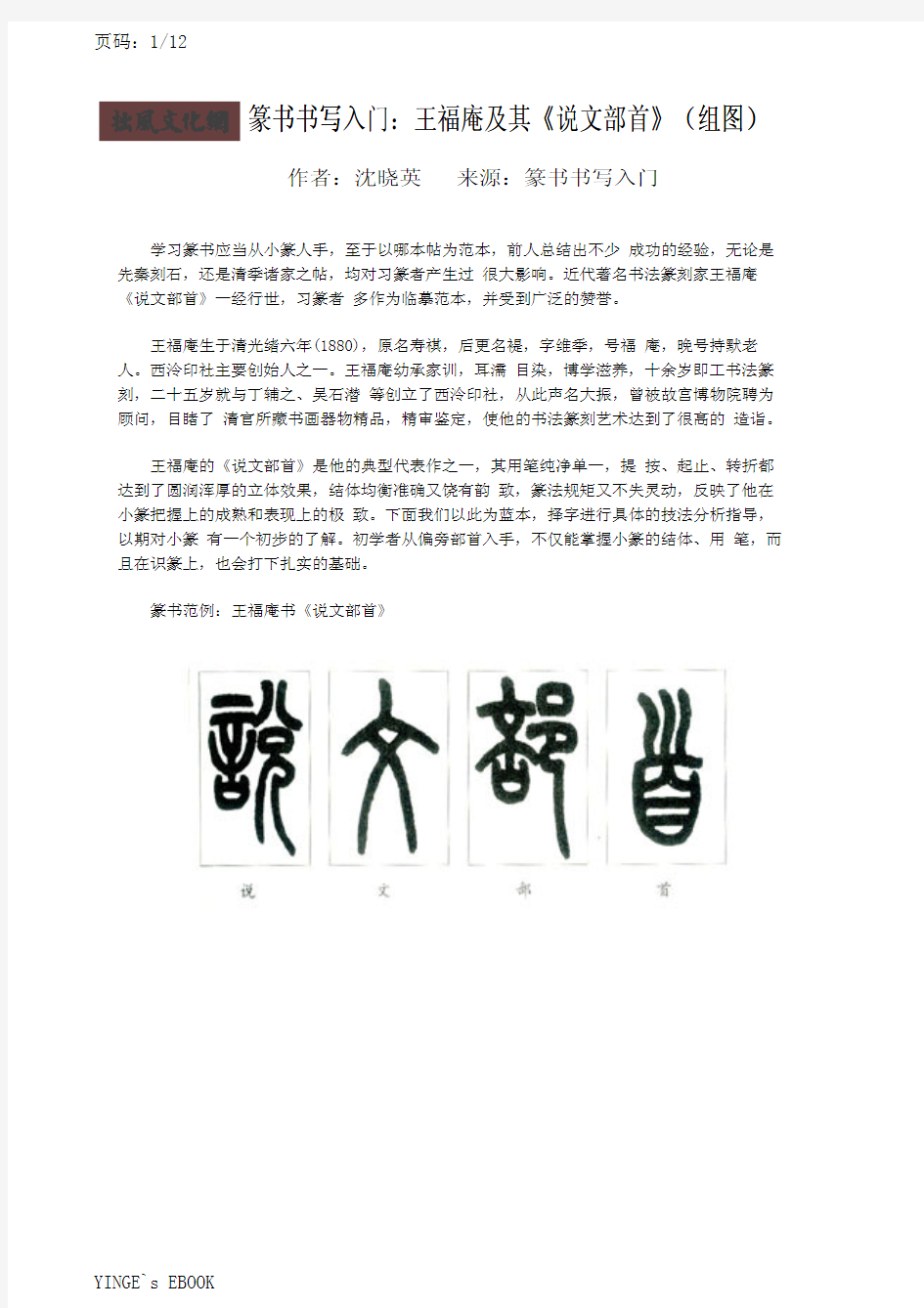

王福庵生于清光绪六年(1880),原名寿祺,后更名褆,字维季,号福 庵,晚号持默老人。西泠印社主要创始人之一。王福庵幼承家训,耳濡 目染,博学滋养,十余岁即工书法篆刻,二十五岁就与丁辅之、吴石潜 等创立了西泠印社,从此声名大振,曾被故宫博物院聘为顾问,目睹了 清官所藏书画器物精品,精审鉴定,使他的书法篆刻艺术达到了很高的 造诣。 王福庵的《说文部首》是他的典型代表作之一,其用笔纯净单一,提 按、起止、转折都达到了圆润浑厚的立体效果,结体均衡准确又饶有韵 致,篆法规矩又不失灵动,反映了他在小篆把握上的成熟和表现上的极 致。下面我们以此为蓝本,择字进行具体的技法分析指导,以期对小篆 有一个初步的了解。初学者从偏旁部首入手,不仅能掌握小篆的结体、用 笔,而且在识篆上,也会打下扎实的基础。 篆书范例:王福庵书《说文部首》

篆篆书书书书书书写写写入入门:王福庵及其王福庵及其《《《说说文部首文部首》(》(》(组图组图组图)))

作者:沈晓英 来源:篆书书写入门

篆篆书书书书书书写写写入入门:王福庵及其王福庵及其《《《说说文部首文部首》(》(》(二二二))

作者:沈晓英 来源:篆书书写入门

小篆的写法要领

小篆的写法要领

小篆的结体不同于隶书、楷书,主要有以下几个特点: 一是长方形,以方楷一字半为度,一字为正体,半字为垂脚,大致比例为三比二。 二是上紧下松,小篆的大部分字主体部分在上大半部,下小半部是伸缩的垂脚。当然也由下无脚的字,主体笔画在下部,上出的部分则可以耸起。 三是笔画横平竖直,粗细均匀,所有横画和竖画等距平行,所有笔画方中寓圆,圆中有方,使转圆活,富有奇趣。 四是平衡对称,空间分割均衡,左右上下对称,这是篆书不同于其他书体的重要特征。有独体对称,有字的局部对称,还有圆弧形笔画左右倾斜度的对称。 小篆的笔顺“特点” 笔顺是写好篆书的关键之一,合理的笔顺有助于字的结构安排,有助于书写速度的提高。因此,掌握篆书的笔顺,对初学者来说,也是入门的一把钥匙。 篆书的笔顺和汉字笔顺规则基本相仿,如先横后竖、从上到下、从左到右等,这些对初学者来说是不成问题的。重要的是和汉字不同的笔顺,而这些不同之处正是篆书笔顺的特点,掌握了这些特点,就能把握好篆书的结体,做到匀称匀衡。 一先中间后左右 对称均衡是篆字的特点。对于有中心竖线的篆字,应先写中间竖笔或中间部位的笔画,中间定位后,再写左右对称的其他笔画。 对于有中心长弧(一般为撇、捺笔)的篆字,应先从中间长弧写起,再写左右对称的笔 画。

二先外包后里头 对于有字框的笔画,一般应写出外框的笔画,随后再写框内的部分。这样可以控制篆字形体的大小,避免整体不一致。 三先主笔后副笔 对于篆字中有主笔曲画的字,宜先写主笔后写副笔。 四先副笔后主笔 篆字当中,个别有主笔曲画并起支撑的作用的字,应先写副笔后写主笔,以便更好 的掌握重心。 五灵活运用 对于笔画较为复杂的篆字,笔画要求并不过分强求一致,只要顺手,可以灵活运用,做到分布均匀就可。

偏旁部首的写法

偏旁部首的写法 提土旁:1、横与提画以竖为界,左长右短(左偏旁的特点,左缩右伸,后面还会有很多。)。2、横上面的竖画宜长不宜短。3、横与提画之间的距离要紧凑。如图: 提手旁:1、横与提同提土旁,左缩右伸。2、竖画在横以上的部分要长一些,既竖画起笔要高一些。3、提画向上倾斜的角度要大些。4、竖画分为三段,中间一段最短。如图: 提王旁:1、横与提左缩右伸。2、两横画与提画之间距离匀称,且紧凑。不宜上下拉的太长。如图: 木字旁:1、作为左偏旁,木字旁的横画左伸右缩。右边的捺画变为点。2、竖画为垂露竖,且以横为界,上下的长度比约为1:2的比例。3、撇画一定要从横竖交叉的点起笔,不能分开。4、撇的形态宜直不宜弯,且收笔处要比竖画的收笔要高一些。如图: 禾部旁:1、第一笔为平撇,不要太长,不要写成了斜撇。2、下面注意事项同上面木字旁。如图: 单人旁:1、第一笔撇画为斜撇,第二笔为垂露竖。不要写成了悬针竖。2、竖画起笔处在撇的中部稍微向下一点不宜太高或太低。 3、撇与竖画的长度基本相等。竖画不要写太长了。如图:

双人旁:1、第一撇短,第二撇略长。皆为斜撇。2、第二撇的起笔位置在第一撇的下方,而不是右方,一定要注意。3、竖画为垂露竖。宜短不宜长。如图: 提牛旁:1、第一笔为短斜撇,不宜长。2、第二笔为短横,不宜长。3、第三笔为垂露竖。起笔一定要高,同提手旁相似。4、提 画左伸右缩,向右上斜提,勿写为横。如图: 反犬旁:1、第一笔为短斜撇,不宜太长。2、第二笔为弯钩,注意弯度不宜太大。3、钩画与撇和弯钩的交点在一条垂线上。勿歪斜。4、第二个撇画起笔位置不要太低,且与第一撇方向基本相同,不宜写太长。如图: 绞丝旁:1、注意撇提的角度。2、第二撇起笔的位置在第一个撇的下方或右下方。不要写在右侧了。3、两撇方向相同。三提方向一致。 金字旁:1、金在左侧,左伸右缩。2、上面短横勿写为点或捺。三横上短下长。3、竖提不宜太长。 女字旁:1、女字旁在左侧时,撇点之间的角度增大。2、撇点中的撇画与点画的长度稍有变化,点画稍缩短一些。不宜写长。3、第二撇与第一撇方向相同,但起笔要低一些,且与第一撇的距离要近一些。不要出现方向不一致或距离太远的情况。4、第二撇穿过点 画的部分要舒展一些,不要太短。

篆书书写的结构分析

篆书书写的结构分析 -篆书书写入门?? 掌握篆书的结构是写好篆书的重要环节。小篆在《说文解字》中有9353字,现在常用的的也有3至4千字。每个字都各自构造,各有形态。要想在一幅作品中协调一致,达到统一,就要对字的结构进行分析。根据前人关于书法结体布白的论述,结合篆字构造以及自己的亲身体会,可将篆书分为几种结构类型来阐述。供初学者参酌,在联系中准确把握。 (一)独体结构 字有独体和合体之分。独体结构的字没有偏旁,独立而自成体势。篆字的独体结构一般分直势和曲势两种。直势形正,而骨涵其中,要不偏不倚,严整端稳;曲势和婉而字形美观,要掌握好重心,稳而得势。 直势 曲势 (二)向背接构 篆字中有内抱和外抱之分。弓之背向外,弦向内者,指内抱,谓之“相向”;背向内,弦向外,指外抱,谓之“相背”。两者各有体势,不可等而视同。相向者虽向内抱,但两部分皆有独存之势;相背者虽向外分,但两部分皆存联络之形。 相向 相背

(三)相让结构 有的篆字由于自身的特点,两部分的字都朝向一个方向,安排不好,极易歪斜。这就要求对字作出相对的提升左侧或提升右侧的安排,彼此相让,以达到和谐统一。 相左 相右 (四)附丽结构 有的篆字存在有主有次的情况,也就是说字的一部分附于另一部分,两者不可偏离。这类字一般是以曲附正,字的正势要写得端庄凝练,而旁附的另一部分要写得多姿多态,这样才会静中有动,风神飘逸。 (五)天覆结构 这类字属上重下轻者,状如顶戴,欲得其势,应注意上下对准,不可偏倚,更不可头重尾轻。 (六)地载结构 这类字多半是上轻下重者,状如生长之草木。承上部分要耸起,地载之笔要托住。值得注意的是,在一幅作品中,地载结构的字最下面一画要略高于有垂脚篆字的底线。 (七)排叠结构 字的左右为排,上下为叠。称排的字,书写时要有收有放,宽狭得所,自成体势;称叠的

篆书

篆书概述 中国书法的每—种字体都有自己发生和发展的历史,而篆书的发展是与古文字发展紧密相联的。它作为篆、隶、草、行、楷五体书之首,是书法艺术中具有独立意义并独具特色的书体。今天,篆书在文字应用方面虽不占主导地位,但由于这种书体处在前书法的文字起源与应用时期,直接关系到研究我国古代文明,追溯历史的重大课题,再加上这种书体在两千余年的发展史中,经历了多次演变,又以它在书法上的独有特征和美的表现贯穿于整个书法史中。因此,它是文化传承的命脉,在考古、文字研究、哲学、美学以及人类社会学诸方面,具有任何书体无法替代的重要作用和研究价值。 我国文字历史悠久,形体变革多样。在古文字阶段,对篆书的分界历来众说纷纭,莫衷—是。按通常讲,在篆书系统中把秦以前的文字称为“大篆”,把秦实行统一的文字称为“小篆”,这是较宽泛的说法。实际上在我国最早发现陶文之后,目前所能见到的最早用汉字记载的文字资料,应该说是“甲骨文”。也就是说,应当把甲骨文单独作为一种书体;其后是青铜器上的文字,即“金文”。到东周时期秦用籀文,六国用古文,进而又发展为秦国的小篆。这些在文字孳乳演变期中的不同说法,都涉及到古文宁的许多学问。因本书主要是面向篆书初学者,从篆书书写的入门考虑,只将篆书演变期中的主要书体及篆书的发展分别作一概述,而后以小篆作为主要学习对象,进行由浅入深,循序渐进的介绍与引导。 (一)甲骨文 甲骨文是商代乃至周初,契刻在龟甲兽骨上的文字。因其内容绝大多数是王室的占卜文辞,也称“卜辞”。甲骨文出土于河南安阳市郊的殷尚废墟——小屯村,故又称“殷墟文字”、“殷契”等。 据记载,殷墟以洹水南岸的小屯为中心,是殷商王朝的国都。商王朝灭亡后,这些卜辞长埋于地下,无以面世。数千年后,当地农民在犁田时偶而发现,因古骨研末治刀创,随将其作为“龙骨”卖给药铺。1898 年,曾有古董商拿了一些给天津的王襄、孟定生辨认,他们认出是古代珍贵遗物,意言为“古简”。1899年,北京的金石学家王懿荣对甲骨作了鉴定,认定是商代文字。这—发现,震动了考古界。之后,有刘鹗、孙诒让、罗振玉、王国维等考古学家在大量收集、整理甲骨的基础上,对甲骨文进行了较为系统的研究,撰写了许多著录和专门著作。自此,我国近代学术史上又一新的研究领域——甲骨学开始蓬勃发展起来。它的发现,不仅为研究我国商朝历史和整个人类社会的古代历史提供了珍贵的资料,还引起世界各国学者的高度重视,成为一门独立的国际性学科,同时在中国书法史研究及书法创作方面也产生厂深远的影响。 从甲骨出土的十五万片实物,5000余字的文字看,已经是经过相当时期发展.并有一定规模和水平的文字,其间汉字构形规律已有大部分符合“六书”之说(如象形、会意、形声),文法也和后代相近;从书法角度看,不同时期的甲骨文,字体风格亦有所异,但文字书写的整体风格自然率意。因是契刻文字,笔画单一质朴,字形朴茂天真,结构大小参差,章法浑然天成。不仅显现出古代先民在文字书写方面追求自由、情趣、美观的审美意识,而且从中可以体悟篆书的笔法以及由于载体不同而产生的差异,给后世书法创作以启迪和借鉴。 (二)金文 金文是继甲骨文之后的书体,因其模铸或契刻于青铜器而得名。古时称铜为金,所以这类铭文一般称“金文”。其内容多为祭典、扬其先祖、明告后世的言论记录。

偏旁部首写法名称大全及 例字

偏旁部首写法名称大全及例字 汉字偏旁部首表及例子 偏旁名称例字 冫两点水(liǎng diǎn shuǐ) 次、冷、准 冖秃宝盖(tū bǎo gài) 写、军、冠 讠言字旁(yán zìpáng) 计、论、识 厂厂字旁(chǎng zì páng) 厅、历、原 匚三匡儿(sān kuāng er) 区、匠、匣 刂立刀旁(lì dāo páng) 列、别、剑 冂同字匡(tong zì kuāng) 冈、网、周 亻单立人(dān lì rén) 他、什、住、你 勹包字头儿(bāo zì tóur) 勺、勾、旬 厶私字儿(sīzìr) 允、去、矣 廴建之旁(jìàn zhī páng) 廷、延、建

卩单耳旁(dān ěr páng) 卫、印、却 阝双耳旁儿(shuāng ěr páng) 院、那、郊氵三点水(sān diǎn shuǐ) 江、汪、活 丬(爿) 将字旁(jiàng zì páng) 壮、状、将忄竖心旁(shù xīn páng) 怀、快、性 宀宝盖儿(bǎo gài er) 宇、定、宾 广广字旁(guǎng zì páng) 庄、店、席 十十字头(shí zì tóu)支南真 辶走之儿(zǒu zhī er) 过、还、送 提土旁(tí tǔ páng) 地、场、城 艹草字头(cǎo zì tóu) 艾、花、英 廾弄字底(nòng zì dǐ) 开、弁、异 尢尤字旁(yōuzìpángr) 尤、龙、尥 扌提手旁(tí shǒu páng) 扛、担、摘

方匡儿(fāng kuàng er) 因、国、图 彳双立人(shuāng lì rén) 行、征、徒彡三撇儿(sān piě er) 形、参、须 夂折文儿(zhé wén er) 冬、处、夏 犭反犬旁(fǎn quǎn páng) 狂、独、狠饣食字旁(shí zì páng) 饮、饲、饰 子子字旁(zǐ zì páng) 孔、孙、孩 纟绞丝旁儿(jiǎo sī páng) 红、约、纯巛三拐儿(sānguǎir) 甾、邕、巢 灬四点儿(sì diǎn er) 杰、点、热 八八字头(bā zì tóu)分公兮 火字旁(h uǒ zì páng) 灯、灿、烛 又又字旁(yòu zì tóu) 对观戏 人人字头(rén zì tóu ) 今伞全

浅谈初学篆书心得体会

篆体,汉字古代书体之一,也叫篆书。“篆者,传也,传其物理,施之无穷。” 一般人认为篆书很难学,原因有两点(1)难懂,难记;(2)大家不认识,难于交流。其实,学习篆书的好处是很多的,最突出的有三点:(1)篆书是中国古代最早的文字系统,学习它可以深刻理解汉字源流,从象形到抽象的演变过程,更好地继承传统文化;(2)掌握纯粹的“中锋”用笔,此笔法千古不易,将来对学习楷、隶、行、草各种书体都有帮助;(3)唐孙过庭说:“篆尚婉而通”,篆书重在锻炼线条和笔力,这对学习国画及篆刻的朋友来说无疑是内功的提升。 正因为篆书难懂、难记,所以笔者在学与教的过程中,常常结合东汉许慎的《说文解字》(以下简称《说文》)及《说文部目》来思考。一般建议初学者从秦小篆入门,字帖可选《峄山碑》。《峄山碑》是秦始皇(公元前219年)东巡时所刻。原石已不在,现在所见为北宋翻刻本。下面以《峄山碑》篆字举例说明如何利用部首来“识篆”。 (1)《峄山碑》第一个字“皇”,字形下半部分是“王”字。《说文》释“王”:“天下所歸往也。董仲舒曰:‘古之造文者,三畫而連其中謂之王。三者,天、地、人也,而參通之者王也。’凡王之屬皆从王。李陽冰曰:‘中畫近上。王者,則天之義。’”董仲舒的解释比较牵强,唐代书法家李陽冰提醒我们:中间那一横画要靠近上方。在篆书中,“王”和“玉”相似,初学者容易混淆。它们的区别就在横画的间隔不同。上两横靠近者为“王”,三横间隔均匀者为“玉”,这是重要的特点。 由此,我们又把《峄山碑》的“理”字找到,原来它的部首是“玉”。《说文》释“理”:“治玉也。”和玉有关。 大家还可以观察这两个部首字由“甲骨文--金文--小篆”的字源演变过程,发现它们有很大的区别:“王”横视即大斧之形,象征武力、权力;“玉”象是绳索穿起来的三片玉石(侧面)。《说文》释“玉”:“石之美。有五德。象三玉之連。丨,其貫也。”。我们再回到“皇”字,《说文》释“皇”:“大也。大君也。”皇是一国之君,当然底部是有权力的“王”作部首来支持。 如果是给小学生讲解,可以做一下延伸,请孩子们找找《新华字典》里有哪些“玉”字旁的汉字呢?查找之后发现一大串:“瑜、瑞、班、璞、环、球、琅、弄、莹、璧……”这么多啊!小朋友的兴趣来了,再让他们仔细观察就会发现规律:原来“玉”作部首,放在左右或者上方就省略一“点”,好象“王”字;放在下方作部首就保留一“点”作“玉”。一般说来,带“王”字旁的简化字都是有“玉”的含义存在的。我们再拓展一下,用古诗举例。唐·李白《送友人》:“挥手自兹

最新汉字偏旁部首的特点及写法

汉字偏旁部首的特点及写法 在结构中提到,偏旁部首是组成字的结构,是汉字的重要组成部分。在学习和练习过程中,除写好本身外,还要写好它与主体的位置关系,或高或低,或宽或窄,都要搭配得当,这就是结构关系,部首练习也是写好汉字的基础。常见部首写法如下: 两点水:“冫”上为斜点,下为挑点,紧凑状,呼应关系。 三点水:“氵”弧形布势,前两点均为斜点,较近,第三笔挑点,较第一、二两点距离稍远。 言字旁:“讠”横短竖长,折与斜点上下对齐。 立字旁:“立”五个笔画较短小,紧凑,“立”的“长横”变为“挑”。 单人旁:“亻”上为短撇,下为短竖,竖的上端落笔位置在“撇”的中间。 双人旁:“彳”上两撇有长短不同变化,竖要写直,重心平稳。 竖心旁:“忄”中竖坚推垂直,左右两点左低右高,斜度不同。 立刀旁:“刂”左为短竖,右为竖钩,两笔间距应适当。 提土旁:“土”横短竖长,下横作提。 王字旁:“王”上紧下松,下横作提。 绞丝旁:“纟”两个相同的“撇提”笔画,上下安排重心要稳,不要前躺后仰,最后的挑画对重心的平稳也起着重要作用。 单耳旁:“卩”横折钩不宜太长,竖画作悬针。 巾字旁:“巾”短竖横折钩呈上宽下窄状,左右对称,形宜窄长,中竖为悬针竖。 提手旁:“扌”横短竖钩长,钩要短而有力。 反犬旁:“犭”两撇有长短变化,弯钩重心要稳。

牛字旁:“牜”撇短,横短,竖画长垂直,挺拔,挑画有力。 木字旁:“木”横短竖长,撇长有力,点不宜大。 禾字旁:“禾”上撇短平,横短竖长,点不宜大。 米字旁:“米”笔画较多,应紧凑。 女字旁:“女”写好第一笔“撇点”(反折)的角度和第二笔“撇”的对称关系,“女”字横变为“挑”画。 口字旁: “口”特点上宽下窄,横折与短横呈右上斜势。 田字旁:“田”特点与“口”相同,“十”字结构均匀地写在“口”字中间。 日字旁:“日”横画平行等距形,窄长,上部略宽于下部。 目字旁:“目”写法要求同“日”。 山字旁:“山”中竖长,左右两竖稍短,竖折的“横”斜势,形窄长。 虫字旁:“虫”形窄长,“口”上宽下窄,竖长垂直,“挑”画左伸,点不宜大。 足字旁:“足”字形窄长,“口”上宽下窄,所有笔画短小紧凑,布置均匀。 食字旁:“饣”撇不宜大,横钩画要短,竖提宜垂直有力,重心平稳。 金字旁:“钅”撇画直少弯,三“横”基本等距,竖提垂直,平稳有力。 车字旁:“车”横短,“撇折”画相交点于“横画”中间,两横及挑画均右上斜势,挑左伸。 示字旁:“示”斜点,横撇的折处与上点基本上下对齐,竖画稳托上部。 火字旁:“火”写法先相向点“丶”一低一高,中间竖长撇,右下点不宜大,字中三点相互顾盼。 弓字旁:“弓”上紧下松,字中的短竖笔画都要向左斜势。

书法入门篆书速成规律

书法入门篆书速成规律 邓石如篆书 篆书是当今已脱离使用的一类书体,但仍有不少书友倾心于此。今天,为各位介绍一套篆书的写法,希冀对各位的书写有所帮助。 笔顺 篆书的笔顺和汉字笔顺规则基本相仿,如先横后竖、从上到下、从左到右等,这些对初学者来说是不成问题的。重要的是和汉字不同的笔顺,而这些不同之处正是篆书笔顺的特点,掌握了这些特点,就能把握好篆书的结体,做到匀称匀衡。 >>>先中间后左右 对称均衡是篆字的特点。对于有中心竖线的篆字,应先写中间竖笔或中间部位的笔画,中间定位后,再写左右对称的其他笔画。 篆书入门技法,不练先收藏! 篆书是早期的文字,其基本笔画和用笔方法,还没有达到以后出现的隶书、楷书那么丰富复杂,更为有据可循。就大篆小篆而言,我们以邓石如作品为例,在此介绍篆书的基本写法。

一、篆书的基本点画和用笔方法 1、点。篆书用点的地方较少,往往和其他笔画连在一起,作为其他笔画的一个部分,或者延长成短横或短竖。单独的点较少,其写法是:从点的中心落笔,由左向右旋转,边转边运笔,直到转成圆后收笔。但邓石如的点极富变化,同一件作品中相同字的点处理各不相同。见(图一)中三个“太”字中点的不同写法。 ▲三个“太”字点的不同写法 2、横。篆书的基本笔法当用“中锋用笔”来概括。就是说笔的主锋必须在画的中央,不使之外露。其特点是藏头护尾,力含其中,凝练劲挺,圆健美观。 口诀:逆入藏锋至首端,转成圆锋向右行,行至末端转锋,向左回锋。

▲示上三 3、直。直包括或长或短的横、竖。其基本写法都要逆入驻收;就是藏头护尾,两头圆,中间部位粗细一致。也有少数横或竖是逆入平出而露锋的。如(图一)“太”字。邓石如篆书的横和竖并不全是一条笔直的线,除位于中心的竖用直线外,其横往往呈微微的弧形。很有动感。其笔法,可以从(图二)中的“上”字的横画以及“十”字中的横画上看出。

书法学习:篆书入门(四)

书法学习:篆书入门(四) 《散氏盘》全拓(点击浏览大图)被誉为“晚清四大国宝”的西周青铜器文物珍品——大盂鼎、毛公鼎、虢季子白盘、散氏盘,曾轰动一时。而这块散氏盘,因铭文中有“散氏”字样而得名。有人认为作器者为夨,又称作夨人盘。传清乾隆初年于凤翔出土。高20.6厘米,口径54.6厘米。圆形,浅腹,双附耳,高圈足。腹饰夔纹,圈足饰兽面纹。底铸有铭文19行、357字。容为一篇土地转让契约,记述夨人付给散氏田地之事,并详记田地的四至及封界,最后记载举行盟誓的经过。是研究西周土地制度的重要史料。清康熙时,徐约齐以重金购自歙州程氏,后又归於洪氏。清阮元曾翻铸此盘,也有铭文拓本传世。嘉庆十四年,仁宗五十大寿时,新任两江总督阿毓宝从盐商购得此盘贡入府。历经道、咸、光、宣四朝,因年久失查,不知所在,1924年逊清务府清查时,发现於养心殿库房。1935年《散氏盘》随清宫其它文物移交北平故宫博物院,抗战时曾南迁,现藏于台北故宫博物院。散氏盘,其铭文结构奇古,线条圆润而凝炼,字迹草率字形扁平,体势欹侧,显得奇古生动,已开“草篆”之端。因取横势而重心偏低,故愈显朴厚。其“浇铸”感很强烈,表现了浓重的“金味”,因此在碑学体系中,占有重要的位置。现代著名书法家胡小石评说:“篆体至周而大备,

其大器若《盂鼎》,《毛公鼎》,……结字并取纵势,其尚横者唯《散氏盘》而已。” 虢季子白盘虢季子白盘拓片(点击放大) 西周宣王(前827~前782)时铸8行110字藏中国历史博物馆 西周宣王时,虢季子白曾率“天师”伐“之戎”,得胜以后,在周庙受到周夷王的嘉奖。为了纪念这一盛事,特为铸造了此盘。据传,此盘清道光年间出土于虢川司,为西周著名重器。虢季子白盘底部有铭文八行字。长篇铭文不仅有史料价值,也是先书法代表作经过辗转流传,解放后由中国历史博物馆收藏。 《虢季子白盘》器形宏大,纹饰精致,铭文很长,有很高的文学价值,也是研究西周晚期政治、军事的重要史料。铭文书法的艺术性十分突出。铭文字形较大,结构严谨,笔画圆润遒丽,布局和谐,体势在平正、凝重中流露出优美潇洒的韵致,已开《石鼓文》、《公簋》的先路,是西周金文中具有代表性的书法艺术之精品。 侯马盟书 1965年侯马晋国遗址出土了大量盟誓辞文玉石片,称为“侯马盟书”,又称“载书”,共有5000余件,每件玉片大小不一,磨琢精致,用毛笔书写,字迹与春秋晚期的铜器铭文相似,大部分是朱红色,也有小部分是黑色的,比较清晰。因

偏旁部首的写法

第四章常用偏旁部首的写法 一、提土旁:1、横画与提画左长右短。2、横上面的竖画宜长不宜短。3、横画与提画之间的距离要紧凑。如图: 二、提手旁:1、横与提同提土旁,左长右短。2、竖画在横以上的部分要长一些,既竖画起笔要高一些。3、提画向上倾斜的角度要大些,提与竖的交点是竖画的中点。4、竖画分为三段,中间一段最短。如图: 三、斜王旁:1、提左长右短。2、两横画与提画之间距离匀称,且紧凑。如图: 四、木字旁:1、作为左偏旁,木字旁的横画左长右短,右边的捺画变为点。2、竖画为垂露竖,且以横为界,上下的长度比约为1:2的比例。3、撇画一定要从横竖交叉的点起笔,不能分开。4、撇的形态宜直不宜弯,且收笔处要比竖画的收笔处高一些。如图: 五、禾部旁:1、第一笔为平撇,不要太长,不要写成了斜撇。2、其余书写要领同木字旁。如图: 六、单人旁:1、第一笔撇画为斜撇,第二笔为垂露竖,不要写成了悬针竖。2、竖画起笔处在撇的中部稍微向下一点,不宜太高或太低。3、撇与竖画的长度基本相等,竖画不要写得太长。如图: 七、双人旁:1、第一撇短,第二撇略长,皆为斜撇。2、第二撇的起笔位置在第一撇的右下方,而不是右方。3、竖画为垂露竖。宜短不宜长,竖画的长度不超过第二撇。4、竖画和第一撇上下对齐。如图:

八、牛字旁:1、第一笔为短斜撇,不宜长。2、第二笔为短横,不宜长。3、第三笔为垂露竖,起笔一定要高,同提手旁相似。4、提画左长右短,向右上斜,勿写成横。如图: 九、反犬旁:1、第一笔为短斜撇,不宜太长。2、第二笔为弯钩,注意弯度不宜太大。3、撇与弯钩的交点,和钩画在一条垂线上。勿歪斜。4、第二个撇画起笔位置不要太低,应在交点以下的弯钩的中点的稍上方,且与第一撇方向基本相同,不宜写得太长。如图: 十、绞丝旁:1、注意撇折的角度。2、第二个撇折的起笔处比第一个撇折的右端高。3、第一个撇折的左端与提画的左端对上下对齐。4、第二个撇折的起笔处和收笔处上下对齐,第二个撇折的右端与提的右端上下对齐。 十一、金字旁:1、第二笔的短横勿写成点或捺,第二笔起笔处在撇的中点偏上一点。2、第一二横写得短,第二横的起笔处在一二笔相接处偏左一点,第二横的末端在第一横末端偏左一点。3、第三横稍长,右端与第一横右端上下对齐。4、竖提的起笔处与一二笔的相接处上下对齐,竖提不宜太长。 十二、女字旁:1、女字旁在左侧时,撇点之间的角度要大。2、撇点中的撇画与点画的长度稍有变化,点画稍缩短一些。不宜写得长。3、第二撇与第一撇方向相同,但起笔要低一些,且与第一撇的距离要近一些。4、第二撇穿过点画的部分要舒展一些,不要太短。 十三、月字旁:1、宜窄,勿宽。2、第一笔为竖撇,不是斜撇。3、两短横与横折中的横距离匀称,里面的第二横位于整个字纵向的中央,两短横的右边不要接触横折钩。

《篆书教学教案》

篆书教学教案 【学习目标】鉴赏具有鲜明艺术特色、文化内涵的篆书书法作品,学习和了解中国篆书艺术发展的基本过程及其与中国传统文化的关系,用美术术语表达自己的感受和认识。 学习并掌握篆书的特征,篆书的基本笔画、搭笔方法和笔顺。临摹篆书作品,感受篆书作品的线条美、结构美和气韵美。 【教学重难点】 重点是对篆书的发展历程和流派风格以及各种风格的代表作的了解。篆书的特征,篆书的基本笔画、搭笔方法和笔顺。 难点是如何感受篆书作品的线条美,结构美和气韵美。 【教学手段与教具】多媒体教学 【知识回顾】书法的产生和发展历程 汉字的演变:甲骨文一金文一篆书一隶书一草书—楷书—行 理论知识教学,采取导学,学生自学,学生展示的方式进行,比教师单纯的讲有趣。 【导学预习】 材料一: 篆书:秦以前汉字书体并无专门名称,广义的篆书,包括甲骨文、金文、石鼓文以及秦篆等。篆书分为大篆及小篆。小篆是由春秋战国时代的秦国文字逐渐演变而成的,而将秦以前的古文、金文、甲骨文等统称为“大篆”。 【先秦时代】:甲骨文: 距今约3,400年前到2,700年前的,可以称之为""。当时人们尊尚鬼神,遇事占卜。他们把卜辞刻在龟甲和兽骨的平坦面上,涂上红色标示吉利,黑色标示凶险。

金文:比甲骨文稍晚出现的是金文,是铸或刻在青铜器上的铭文,起源于商代,盛行于周代。金文的内容是关于当时祀典、赐命、诏书、征战、围猎、盟约等活动或事件的记录,都反映了当时的社会生活。金文字体整齐遒丽,古朴厚重,形体较甲骨文方正整齐,笔画也更加均匀对称。金文的线条能较多地体现书法笔意。 :石刻文产生于周代,兴盛于秦代。东周时期秦国刻石文字。在10块质的鼓形石上,各刻四言诗一首,内容歌咏秦国君狩猎情况,故又称猎碣。传说中的最早的石刻是夏朝时的《嵝碑》,刻诗文体格调与《》大小雅相近。字体近于《》所载籀文,历来对其书法评价甚高。主要作品有:《》《峄山石刻》《》《》《会稽石刻》等。 简帛墨迹:书法艺术最重真迹,但以前的书法中的,一般只有在简帛盟书中才能见到。古代的,以竹质为主,编简的绳用、、麻绳。考古发现最早的简帛墨迹,有出土的,侯马出土的战国盟书(盟书即写于石策或玉策上的文字),出土的。 材料二: 【秦代】篆书:(大篆、小篆) 我们现在见到的最早的篆书,也是最早的成系统的汉字是甲骨文。到商周时期出现金文,春秋战国时期还有石鼓文、简牍书、帛书等,这些都属于大篆,小篆是秦始皇统一中国后,实行"书同文",即统一文字。整个工作由他的丞相李斯主持,分为两个步骤:一是废除六国文字中各种和秦国文字不同的形体,即"罢其不与秦文合者",以秦国文字作为规范的基础;二是将秦国已有的正统使用的籀文即大篆的形体,加以简省删改,同时吸收民间的字体中的一些简体、俗体字,进行规范。这样就形成了一种新的正式字体--小篆。也称秦篆。小篆是在大篆基础上发展简化而成。其结体圆长、笔画粗细匀称、藏头护尾、不露锋芒,线条非常美观。这是中国历史上第一次由中央政府领导的、比较彻底的汉字规范运动,在汉字发展史上具有重要意义。 特征:笔法单纯;笔画粗细均匀、圆匀、字体略长;章法变化,富有图案美。 篆书名作 西周《散氏盘铭》西周《虢季子白盘铭》春秋《侯马盟书》 秦《石鼓文》秦《虎符》清邓石如《唐诗集句》

楷书的偏旁部首及书写要领

楷书的偏旁部首及书写要领 汉字的大部分都是合体字,偏旁是合体字中的一个重要组成部分,把同一偏旁的汉字归在一起,这个偏旁就叫部首。部首是组字的部件,又是查字的名称。练好偏旁部首是写好汉字的关键。一段时期内,相对集中地练习一些,特别是组字率较高的常用偏旁部首的写法,不仅会为以后掌握汉字的整体结构打下比较坚实的基础,还可迅速掌握大量汉字的组装规律,从而达到举一反三、触类旁通之效果. 《现代汉语词典》共收录部首188部,但有些部首不太长用,组字率也比较低。这里我根据部首在组字中出现的频率高低,并参照小学语文教科书中编录的部首,重点介绍105个部首的写法。 为了便于掌握规律,我们将这些部首分为左旁、右旁、字头、字底、和字框五类,从部首在组字中的不同位置和不同形状介绍部首的写法及组字要求。 (一)左旁 部首在字的左侧使用时称为左旁。左旁一般笔画较少,所占位置一般小于右部分。因此,书写时首先考虑照应右边部首结构。下面分别介绍: 单人旁(亻):写法是先撇后竖。撇用直撇,竖用垂露竖,竖应在撇的中部下笔。如:低、但、他、们、代、何、作等。 双人旁(彳):写法是,第一撇短,第二撇较长,其他与与单人旁基本相同。如:狠、往、行、得、待、彼等。 木字旁(木):写法是,先横后竖,再写撇点。横画向左伸,竖画处在横画的偏右的一边,竖用垂露、撇用短撇,点用右点,字形窄长。如:林、材、根、柱、树、样、校等。 禾木旁(禾):“禾”比“木”上面多了一撇,其余笔画写法一样。注意上面的撇要写略平一些、短一些。如:和、积、种、科、秋、秧等。 竖心旁(忄):写法是,点、竖、点。左点放长,形如短竖,右点短且高于左点,竖用垂露。如:愉、快、情、恨、怕、惊等。 两点水(冫):写法是,由上点下挑组成的。上点向右下,下点向右上,挑约45度角,上下两点要呼应。如:冰、次、况、冻、冷等。 三点水(氵):写法是,先写上面两点,注意第二个点下笔较第一个点要稍左一些,第三笔写挑。注意第一笔和第三笔的收笔位置应在一条直线上。江、河、湖、海、沙等。 土字旁(土):写法是,横、竖、挑。竖居于横的中间,挑的起笔向左伸出,并向右上取斜势,收笔出锋。如:场、地、块、坑、堆等。 立字旁(立):写法是,点、横、点、点撇、挑。上横偏左以让右边,下挑伸左并向右上取斜势。如:拉、靖、端、竣、站等。

行书的偏旁部首写法(2)

汉字的偏旁部首是汉字的重要组成部分,写好偏旁部首有利于写好汉字。行书的偏旁部首来自楷书,但书写更为简便。 (一)单人旁 落笔稍重,向左下行笔,随后回锋翻笔,再顺势落笔写竖,先轻后重,最后 回锋向右上趯出。如“任”字。 (二)三点水 落笔轻,露锋尖,触纸后用力顿一下,然后勾出,接着顺势落笔写 竖勾,勾时用力向右上趯出。如“沈”字。 (三)左耳旁 落笔写短横,顺势用笔而下写弧,再顿笔勾出,接着写竖勾,竖勾 要挺劲,带有一定的弯势。如“陈”字。 (四)右耳旁 落笔由轻而重写横出折,再顺势写弯勾,然后翻笔而上写竖画,竖 如悬针,上粗下细.一般来说,左耳收,右耳放;左耳流利,右耳 工整;左耳竖有勾,右耳竖无勾;左耳占地小,右耳占地大。如“都” (五)竖心旁 落笔写短竖,再折笔写短横,然后翻笔向左上,顺势写长竖。有时横竖之间 有牵丝相连,并形成一个针鼻孔似的小圈,就更显得玲珑剔透,生动活泼。 如“情”字。 (六)爿字旁 侧锋落笔,略顿,随即高于写竖画,要挺拔有力,至竖末用力向左 上勾出,然后顺势写上点,顿一下提笔写下点,再用力向右上挑出。 竖与点之间用勾挑相呼,点与点之间用牵丝相连。如“壮”字。 (七)提手旁 落笔写横,再翻笔写竖勾,然后顺势写斜世无双挑。横画略向右上 斜,竖勾挺拔带弧势,挑画由左下而右上,线条由粗而细,点画分 明有力。如“推”字。 (八)宝盖头 轻落笔重按笔写点,然后勾出,顺势写左竖点,再连着折笔写横, 末了折笔用力向左下勾出.整个宝盖头点画呼应,成上包下之势, 字头宽敞,能包括或容纳下面部分。如“宣”字。 (九)趯土旁 落笔先写横画,再翻笔写短竖,然后顺势折笔用力向右上趯出。趯土旁的趯 土要写得精悍,同时要与右面部分发生关系,其中特别是趯画。如“城’字。 (十)直刀旁 落笔斜写左短竖,再折笔向右上勾挑,然后顺势写右竖。行书中的 右竖,不妨写得比楷书长些;竖尾一般提笔直接抽出,也可以向左 下勾出。如“到”字。 (十一)双人旁 落笔先写短撇,回锋折笔写长撇,再回锋向上写竖画,然后顿笔勾 出。整个双人旁要一笔写成,虽然用笔有提有按,但笔尖始终没有 离开纸面。如“徐”字。

小篆入门

小篆入门 兴 趣 小

组 下册

第一课时 学习目标: 让学生初步了解小篆的写法要领。 教学过程: 简介小篆的特点及写法。 小篆的写法要领 小篆的结体不同于隶书、楷书,主要有以下几个特点: 一是长方形,以方楷一字半为度,一字为正体,半字为垂脚,大致比例为三比二。 二是上紧下松,小篆的大部分字主体部分在上大半部,下小半部是伸缩的垂脚。当然也由下无脚的字,主体笔画在下部,上出的部分则可以耸起。 三是笔画横平竖直,粗细均匀,所有横画和竖画等距平行,所有笔画方中寓圆,园中有方,使转圆活,富有奇趣。 四是平衡对称,空间分割均衡,左右上下对称,这是篆书不同于其他书体的重要特征。有独体对称,有字的局部对称,还有圆弧形笔画左右倾斜度的对称。 笔顺是写好篆书的关键之一,合理的笔顺有助于字的结构安排,有助于书写速度的提高。因此,掌握篆书的笔顺,对初学者来说,也是入门的一把钥匙。 篆书的笔顺和汉字笔顺规则基本相仿,如先横后竖、从上到下、从左到右等,这些对初学者来说是不成问题的。重要的是和汉字不同的笔顺,而这些

不同之处正是篆书笔顺的特点,掌握了这些特点,就能把握好篆书的结体,做到匀称匀衡。 第二课时 学习目标: 1、学习握笔姿势。 2、学习折格子。 第三课时 学习目标: 根据小篆写法要领练习书写。 教学过程: 先中间后左右 对称均衡是篆字的特点。对于有中心竖线的篆字,应先写中间竖笔或中间部位的笔画,中间定位后,再写左右对称的其他笔画。

对于有中心长弧(一般为撇、捺笔)的篆字,应先从中间长弧写起,再写左右对称的笔画。 第四课时 学习目标: 根据小篆写法要领练习书写先外包后里头的字。 先外包后里头 对于有字框的笔画,一般应写出外框的笔画,随后再写框内的部分。这样可以控制篆字形体的大小,避免整体不一致。 第四课时

偏旁部首的写法

偏旁部首的写法 ?提土旁:1、横与提画以竖为界,左长右短(左偏旁的特点,左缩右伸,后面还会有很多。)。2、横上面的竖画宜长不宜短。3、横与提画之间的距离要紧凑。如图:? ?提手旁:1、横与提同提土旁,左缩右伸。2、竖画在横以上的部分要长一些,既竖画起笔要高一些。3、提画向上倾斜的角度要大些。4、竖画分为三段,中间一段最短。如图: 提王旁:1、横与提左缩右伸。2、两横画与提画之间距离匀称,且紧凑。不宜上下拉的太长。如图: ? 木字旁:1、作为左偏旁,木字旁的横画左伸右缩。右边的捺画变为点。2、竖画为垂露竖,且以横为界,上下的长度比约为1:2的比例。3、撇画一定要从横竖交叉的点起笔,不能分开。4、撇的形态宜直不宜弯,且收笔处要比竖画的收笔要高一些。如图: ? 禾部旁:1、第一笔为平撇,不要太长,不要写成了斜撇。2、下面注意事项同上面木字旁。如图: ? 单人旁:1、第一笔撇画为斜撇,第二笔为垂露竖。不要写成了悬针竖。2、竖画起笔处在撇的中部稍微向下一点不宜太高或太低。 3、撇与竖画的长度基本相等。竖画不要写太长了。如图: 双人旁:1、第一撇短,第二撇略长。皆为斜撇。2、第二撇的起笔位置在第一撇的下方,而不是右方,一定要注意。3、竖画为垂露竖。宜短不宜长。如图: 提牛旁:1、第一笔为短斜撇,不宜长。2、第二笔为短横,不宜长。3、第三笔为垂露竖。起笔一定要高,同提手旁相似。4、提画左伸右缩,向右上斜提,勿写为横。如图:

反犬旁:1、第一笔为短斜撇,不宜太长。2、第二笔为弯钩,注意弯度不宜太大。3、钩画与撇和弯钩的交点在一条垂线上。勿歪斜。4、第二个撇画起笔位置不要太低,且与第一撇方向基本相同,不宜写太长。如图: 绞丝旁:1、注意撇提的角度。2、第二撇起笔的位置在第一个撇的下方或右下方。不要写在右侧了。3、两撇方向相同。三提方向一致。 金字旁:1、金在左侧,左伸右缩。2、上面短横勿写为点或捺。三横上短下长。3、竖提不宜太长。 女字旁:1、女字旁在左侧时,撇点之间的角度增大。2、撇点中的撇画与点画的长度稍有变化,点画稍缩短一些。不宜写长。3、第二撇与第一撇方向相同,但起笔要低一些,且与第一撇的距离要近一些。不要出现方向不一致或距离太远的情况。4、第二撇穿过点 画的部分要舒展一些,不要太短。 月字旁:1、宜窄,勿宽。2、第一笔为竖撇,不是斜撇。3、两短横位置居中偏上,且与横折中的横距离匀称。勿偏下或挤在中间处。 目字旁:1、宜窄不宜宽。2、两竖垂直向下。勿歪斜。3、四横距离匀称。 三点水:1、名为三点,实为二点一提,注意提画的角度宜斜,勿平。2、二点一提之间的距离要匀。勿偏。3、中间一点的位置稍偏左一点。4、最后一提的起笔位置不要太偏左了。 言字旁:1、点画与横折之间有一定距离,不要挤在一起。2、横折的折笔在点的下方,勿偏斜。3、横折之横画不要太短。竖画不要太长。 ?衣部旁:1、点与横折之间有距离,不要靠在一起。2、横折之折笔在点的下方,勿歪斜。竖画为悬针竖,起笔位置在撇的中部,勿长。3、小撇与点画在竖的起笔处,不要写低了。 竖心旁:1、竖心旁的竖为垂露竖。2、左右两点为左低右高,左侧点为左点,稍长。右侧点为右点或短横。稍短,且起笔处与左点起笔处高度基本相同。不要写低了。3、左点离竖画稍远,右点离竖画近,或连在一起。4、左右两点的位置相对于竖画的中点来说要居中偏上一些。4、笔顺为先写左右两点再写中间竖画。 火字旁:1、笔顺为先写左点,再写右边的短撇,然后再写中间的竖撇。注意:是竖撇,不要写成了斜撇。2、最后一笔变为点画。在左偏旁中不要写为捺画。3、注意结构的紧凑。

篆书的书写与创作浅谈

篆书临摹与创作浅谈 仇高驰 临摹是学习书法艺术的必经阶段和入门途径,同时,更是书法家终生学习 和掌握书法技法的唯一手段。同时,临摹也是书法创作的必由之路。因为临摹 的过程是对经典法帖审美价值的积累和修正原有书写习惯并使之向更高层次发 展的过程。我们的书法创作灵感也往往是在临帖的过程中被激发的,可以说临 摹碑帖,为我们的书法创作提供了不尽的营养。 因而掌握正确的书法临摹的方法,对于有效地提升书法家的艺术创作水准 起着至关重要的作用。对于不同的书体,在临摹的方法和难度方面是有所不同的,一般说来,篆书临摹难度要大于其他书体,这主要是由于篆书与我们相距 太遥远,必然会对我们今天的理解与判断带来隔阂,古代对临习篆书技法的相 关书论太少,当代又缺少系统而实用的篆书临习技法方面的读物,加之篆书的 临摹与创作还需要有较高的学术含量,因而当代的篆书创作一直弱于其他书体。高度关注当下的篆书创作状况提高篆书创作水平显得十分必要和紧迫。本文拟 从篆书的用笔、结字、用墨和章法几个方面,并结合笔者多年来对篆书研习的 感悟与体会,谈谈对篆书临摹与创作的肤浅认识。 一用笔 唐代孙过庭在《书谱》中说:“篆尚婉而通”,这五个字可以说是篆书用 笔的度世金针,警世名言。“婉”和“通”虽仅二字,却准确揭示出对篆书用笔 的基本笔势和篆书笔画质量的要求。因此,临习篆书写应以中锋为主,中锋 立骨,中锋才能使笔画圆实劲健,运笔应流畅,此乃正宗古法、风格神采所系。否则,极易写得板滞,要打破其板滞,用笔的虚灵是其关键。篆书的捉 笔须掌虚而指实,运笔讲求中含内敛、流畅通达,笔力藏于笔画之中,使气 息浩浩然、绵绵然而首尾贯通。清人朱和羹认为:“笔不虚,则欠圆脱,妙 在能合,神在能离,离合之间,神妙出焉。此虚实兼到之谓也,”可谓得其 三昧。一般说来,实笔,指用笔较为重而迟缓且墨浓;虚笔,指用笔较轻而 急速且墨干。用笔要虚实互出、润燥相生,才可以使得篆书的笔画(线条) 节奏鲜明,韵律生动,行气贯通。故而,书篆宜虚实相生、润燥结合,宜圆 转涩进,涩而通畅,才能使线条浑厚、通畅而又古拙、虚灵,从而表现出圆 通劲健的力度来,形成毛、涩、松、畅的艺术效果。此外,在临摹过程中还 要注意线条粗细穿插和变化,切不可一味求均求匀。 当然,我们在临习篆书的初级阶段,首先要把篆书的字形和笔顺搞清, 不要以为其简单而被忽视。到熟练之后,就可把注意力转向用笔,关注用笔

篆书入门

篆书概述 、 篆书概述 中国书法的每—种字体都有自己发生和发展的历史,而篆书的发展是与古文字发展紧密相联的。它作为篆、隶、草、行、楷五体书之首,是书法艺术中具有独立意义并独具特色的书体。今天,篆书在文字应用方面虽不占主导地位,但由于这种书体处在前书法的文字起源与应用时期,直接关系到研究我国古代文明,追溯历史的重大课题,再加上这种书体在两千余年的发展史中,经历了多次演变,又以它在书法上的独有特征和美的表现贯穿于整个书法史中。因此,它是文化传承的命脉,在考古、文字研究、哲学、美学以及人类社会学诸方面,具有任何书体无法替代的重要作用和研究价值。 我国文字历史悠久,形体变革多样。在古文字阶段,对篆书的分界历来众说纷纭,莫衷—是。按通常讲,在篆书系统中把秦以前的文字称为“大篆”,把秦实行统一的文字称为“小篆”,这是较宽泛的说法。实际上在我国最早发现陶文之后,目前所能见到的最早用汉字记载的文字资料,应该说是“甲骨文”。也就是说,应当把甲骨文单独作为一

种书体;其后是青铜器上的文字,即“金文”。到东周时期秦用籀文,六国用古文,进而又发展为秦国的小篆。这些在文字孳乳演变期中的不同说法,都涉及到古文宁的许多学问。因本书主要是面向篆书初学者,从篆书书写的入门考虑,只将篆书演变期中的主要书体及篆书的发展分别作一概述,而后以小篆作为主要学习对象,进行由浅入深,循序渐进的介绍与引导。 (一)甲骨文 甲骨文是商代乃至周初,契刻在龟甲兽骨上的文字。因其内容绝大多数是王室的占卜文辞,也称“卜辞”。甲骨文出土于河南安阳市郊的殷尚废墟——小屯村,故又称“殷墟文字”、“殷契”等。 据记载,殷墟以洹水南岸的小屯为中心,是殷商王朝的国都。商王朝灭亡后,这些卜辞长埋于地下,无以面世。数千年后,当地农民在犁田时偶而发现,因古骨研末治刀创,随将其作为“龙骨”卖给药铺。1898 年,曾有古董商拿了一些给天津的王襄、孟定生辨认,他们认出是古代珍贵遗物,意言为“古简”。1899年,北京的金石学家王懿荣对甲骨作了鉴定,认定是商代文字。这—发现,震动了考古界。之后,有刘鹗、孙诒让、罗振玉、王国维等考古学家在大量收集、整理甲骨的基础上,对甲骨文进行了较为系统的研究,撰写了许多著录和专门著作。自此,我国近

小篆基本部首

篆书的种类特点及其代表作:小篆 小篆又称秦篆,是秦统一后经过丞相李斯整理的一种通行书体。秦统一前由于长期地域割据,“言语异声,文字异形”,书写形式很不一致,一字多形现象十分严重。如“羊”就有二十多种写法,给发展经济和文化交流带来极大不便。故在统一货币、车轨和度量衡制度的同时,又着力推行“书同行”政策。《说文解字·叙》记“丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《苍天颉篇》,车府令赵高作《爱历篇》,太史令胡毋作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。”可见小篆系由籀文大篆沿革演变而成。李斯在籀文的基础上删繁就简,废除异体,而创秦篆,统一了全国的文字。这种书体更趋简化,线条园匀,字呈竖势。是我国汉字的一大进步,也是汉字发展史上一次重要的里程碑。为后来楷、隶、行、草诸书的变革开辟了广阔的道路。小篆有的是铸造在铁器上,有的刻在石碣、石碑上,从目前所见的实料看,秦篆一般铸造刻在铁器及度量衡器、符印、货币、诏板上。字有大有小,章法自然,结字端庄,分行布白工整,为小篆的精华和代表。其传世代表作有《秦山刻石》残部,仅存10字。另有《泰山》、《琅琊台》二石真迹拓片存世,《会稽》、《峄山》后人摹刻本传世,据传上述刻石皆为李斯所书。 泰山记得石也称封泰山碑,秦王政28年(公元前219年)始皇东巡泰山而立,丞相李斯所书。石高4尺,四面环刻文字,三面为始皇诏,一面为二世诏,内容主要是“颂秦德”。字体小篆,原残石现存岱庙。其传世拓本较多,其特点是笔画圆润,挺遒流畅,笔笔如铁线;结体端庄严谨;字形稍长,造型健美;分行布白体势工整,为小篆之代表。唐李嗣真云:“李斯小篆之精,古今绝妙。秦望诸山及皇帝玉玺,犹夫千均强弩,万石洪钟,岂徒学者之宗匠。亦是传国之贵宝。”峄山刻石俗称峄山碑,为秦始皇28年(公元前219年)登峄山(山东邹县)所立,传为丞相李斯所书,小篆。内容前为始皇诏,144字,自“皇帝曰”以下为二世诏,计79字,字略小。二世诏刻于公元前209年。其石久佚。现所见均为后摹写,虽多失秦篆古厚的笔势,但其笔画清劲,圆转宛通,对研究篆书艺术的演变有重要价值。秦诏版为秦始皇26年(公元前221年)所作,记秦始皇的颁布诏内容。其笔画劲遒,书风随意自由,大小相同,随势生姿;字间行间,时疏时密,虽不齐整,前后成趣。