2018高考历史重要知识点整理:台湾人民反割台斗争

高三下册历史必备知识点

高三下册历史必备知识点高三下册历史必备知识点11、土地制度的演变:(1)奴隶社会:井田制形成于商,盛行于西周,瓦解于春秋。

土地国有制(2)封建社会:国有土地、地主土地和自耕农土地A、封建地主土地所有制:占支配地位,是封建生产关系的基础。

这种土地所有制在中国存在2000多年,后期严重阻碍了社会生产力的发展,成为中国长期贫困落后的一个重要原因。

B、个体农民土地所有制:不占主要地位。

这种小农经济同地主土地所有制一样,是中央集权制建立和长期存在的基础。

C、土地国有制:屯田制、均田制(北魏孝文帝颁布均田令,隋唐两朝均采用)。

(3)社会主义社会:社会主义土地公有制。

2、对土地制度变革和调整的认识:我国古代社会土地制度从奴隶社会土地国有制到封建社会土地私有制的演变,以及对不同土地制度的调整,实际上体现了生产关系适应生产力发展的规律。

3、土地兼并:(1)表现:地主大量兼并和占有农民的土地。

(2)中国封建社会各阶级解决土地兼并问题所采取的措施:A、地主阶级:作为统治阶级,其措施主要是通过封建国家的权力来强行限制、禁止土地兼并。

北魏至唐朝,国家掌握部份土地,实行“均田制”,保证农民获得部份土地,但并不触动贵族、官僚、地主土地,终究无法制止土地买卖和兼并;780年,唐实行“两税法”,实际上承认了贵族、官僚、地主对土地占有的合法性。

B、农民阶级:作为被统治阶级,主要是通过农民战争来猛烈冲击地主阶级统治,以实现土地的重新分配。

农民迫使新建的地主阶级政权调整统治政策,承认土地变动的现实。

高三下册历史必备知识点21.两次鸦片战争【主要内容】鸦片战争与中英《南京条约》;第二次鸦片战争【默写、背诵提示】(1)鸦片战争与中英《南京条约》:鸦片战争时间、发动国家、结果及影响、《南京条约》的内容。

(2)第二次鸦片战争:时间、发动国家、结果及影响。

【重点、难点_】本考点人民、人教两种版本教材叙述的详略差别较大,复习的关注点应放在对两次鸦片战争基本史实的了解上(时间、发动国家、战争主要结果及影响),其中《南京条约》的内容要详细掌握。

高中历史必修一讲义完整版

必修1专题一古代中国的政治制度一、中国早期政治制度一、西周建立:公元前1046年,周武王姬发建立二、西周的政治制度1、等级森严的分封制⑴目的:为了进行有效的统治⑵对象:王族、功臣、古代帝王后代⑶诸侯义务:受封的诸侯必须服从周天子命令政治:镇守疆土、朝觐述职军事:随从作战经济:交纳贡赋⑷诸侯权利:在封地内可以再分封,享有很大的独立性政治:设置官员军事:建立武装经济:征派赋役⑸影响:积极:A、加强了对地方的统治。

B、扩大了统治区域。

C、西周成为一个延续数百年的强国消极:受封诸侯具有相当大的独立性。

为后来诸侯割据混战埋下隐患。

2、血缘关系维系的宗法制⑴目的:加强分封制形成的统治秩序,解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾1、来历:初并天下后,秦王嬴政认为自己德高三皇,功过五帝。

因此把三皇五帝的名称合为“皇帝”,定作自己的尊号。

2、机构设置:全国分若干郡,由中央政府直接管辖,郡下设县。

3、特点:①形成中央对地方垂直管理的形式②郡县长官一律由皇帝任免,不得世袭三、从汉至元政治制度的演变一、中央集权的发展——地方管理制度演变(一)汉朝:郡国并行制1、带来问题:诸侯势力膨胀(王国问题),威胁中央集权(二)元朝:行省制度的实行1、原因:为加强对空前辽阔疆域的统治2、设置:地方设行中书省(行省),下辖路、府、州、县1、汉朝:察举制(选官标准:品行),孝廉成为士大夫做官的主要途径。

2、魏晋南北朝:九品中正制(选官标准:门第),世家大族子弟依靠门第即可步人仕途3、隋唐至清末:科举制(选官标准:考试成绩)隋炀帝始设进士科,科举制形成。

评价:⑴是封建选官制度的一大进步。

它把读书、考试与做官紧密联系起来.有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源,提高官员文化素质。

⑵把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族的手里集中到中央政府,大大加强了中央集权。

⑶这一制度为历朝沿用,影响深远。

四、明清君主专制的加强②演变过程中的两大矛盾:君权与相权的矛盾;中央与地方的矛盾③演变过程中的两大趋势:君权不断加强,相权不断削弱直至被废除;中央权力不断加强,地方权力不断削弱专题二列强侵略与中国人民的反抗斗争鸦片战争—《南京条约》—开始沦为半·半社会近代列第二次鸦片战争—半·半化程度加深强对中甲午中日战争—《马关条约》—半·半化程度大大加深黄海海战国侵略八国联军侵华战争—《辛丑条约》—完全沦为半·半社会台湾军民反割台斗争九一八事变和七七事变抗日民族统一战线建立日军暴行全民族抗战一、鸦片战争、甲午中日战争和八国联军侵华二、第二次鸦片战争1、时间:1856年~1860年2、侵华暴行:火烧圆明园3、影响:使中国丧失大量领土和主权,出现中外反动势力公开勾结的局面。

台湾人民的反割台斗争

台湾人民的反割台斗争2005-10-13 13:32:30 【大. 中小】查看评论1894年,中日甲午战争爆发,清朝政府战败,将台湾和澎湖列岛割让给日本,这是中国近代史上最大的耻辱之一,更给台湾人民带来了深重的苦难。

李鸿章屈辱求和,在卖国的《马关条约》上签字,引起了全中国人民的普遍愤恨,也引起了台湾人民的极大愤怒,因而爆发了反割台、反投降的英勇斗争。

4月17日《马关条约》签字的当天,台湾的洋行就得到消息,并迅速为民众所知。

台湾民众群情激奋,奔走相告。

台湾绅士丘逢甲以全台绅民的名义,上书朝廷,要求废约,并表达了誓死保卫台湾的决心。

第二天,台北民众鸣锣罢市,表示不服清政府的决定,也为了准备抗击日军的侵略。

《马关条约》签订后,清政府一面电令在台湾的文武官员“陆续内渡”,一面指派李鸿章的儿子李经方为割台大臣,前往台湾办理出卖台湾的最后手续。

6月2日,李经方在基隆口外的日本军舰“西京丸”上与日本代表桦山资纪签署了交接文书。

反动的清政府就这样把300多万与祖国大陆人民骨肉相连的台湾同胞和美丽富饶的3.6万平方公里的神圣领土,置于日本侵略者的铁蹄之下。

在清政府决意弃台、日本已调军准备进攻台湾的情况下,由丘逢甲倡议,台湾士绅决定组织“台湾民主国”,以救亡图存。

丘逢甲为台湾的望族。

由科举而中进士,授工部主事。

甲午战争开始时丘逢甲组织乡勇助守。

在清政府同意割台后,丘逢甲上书要求清政府与日本改约,并力劝当时任台湾巡府的唐景崧继续主持台政。

在台湾被割让已无可挽回的情况下,丘逢甲认为,既然清政府抛弃台民,但台民不能自弃。

台民应当自主,起来救亡图存。

在丘逢甲等人的策划下,士绅们经过一阵短时间的仓促商议,决定成立“台湾民主国”,推举唐景崧为“民主国总统”,丘逢甲为“民主国副总统”,刘永福为“民主国大将军”,另有“议长”、“内务大臣”、“军务大臣”以及各府县官员。

国旗为蓝地黄虎旗,年号为“永清”,意思是不忘大清。

“台湾民主国”的建立,似乎给台湾民众阴云密布的心头带来一线希望。

高考历史中国军民反抗外来侵略的斗争知识点

[键入文字]

高考历史中国军民反抗外来侵略的斗争知识点

中国近代史是一步屈辱史,以下是中国军民反抗外来侵略的斗争知识点,请考生认真阅读。

1.清政府中爱国将领的抵抗(1)林则徐领导的禁烟运动;鸦片战争中壮烈捐躯的爱国将领陈连升、关天培等。

第二次鸦片战争中直隶提督史荣椿等多名将士壮烈牺牲。

(2)甲午战争中北洋舰队与日本舰队在黄海进行大战。

(3)八国联军侵华战争中部分清军爱国将领联合义和团在廊坊阻击侵略者。

2.爱国民众自发的抵抗(1)1841年5月,三元里民众对英国侵略者进行抵抗,是中国近代史上第一次大规模的自发抵抗外来侵略者的运动。

(2)甲午战争后台湾人民自发进行反割台斗争

3.太平天国的抗争(1)主要史实:兴起时间:1851年;过程:金田起义永安建制定都天京东征西征北伐天京事变后期防御战天津陷落;纲领:《天朝田亩制度》《资政新篇》。

(2)作用:沉重打击了清王朝的腐朽统治,狠狠打击了外国侵略者。

(3)局限性:由于农民阶级作为小生产者的代表,不能提出科学的救国纲领,承担不起领导中国民主革命的重任

4.义和团的抗争(1)时间:1900年在京津地区形成高潮;口号:扶清灭洋。

(2)作用:在廊坊、天津、北京英勇地抵抗了八国联军侵略者。

意义:显示了中国人民的巨大力量,粉碎了帝国主义瓜分中国的狂妄企图;也沉重打击了清政府的反动统治,加速了它的灭亡。

中国军民反抗外来侵略的斗争知识点就是这些,历史网预祝大家可以考上自己理想的大学。

tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。

仅供参阅!

1。

台湾人民反割台斗争

台湾人民反割台斗争台湾人民反割台斗争是1895年《马关条约》签订之后,台湾人民自动组织起来的、有各阶层参加的一场反对割让台湾的斗争。

1895年4月17日,《马关条约》签订,其中关于割让台湾的噩耗当天传到台湾,全省人民热血沸腾,奔走相告,“聚哭于市”,对清政府的卖国罪行更是恨之入骨,要求对卖国贼“人人得而诛之”。

4月20日,台北市民鸣鼓罢市,表示抗议,宣布台湾饷银不得运出,制造局不准停工,各种税收全部留作抗日之用。

他们发布檄文,宣言:“愿从战死而失台,决不愿拱手而让台”,并纷纷组织抗日义军誓死保卫台湾。

在人民群众抗敌激情的推动下,台湾各界爱国士绅也参加了反割台斗争,苗栗县的进士出身的在籍兵部主事丘逢甲则成为他们中具有影响的代表人物,另一位有影响的台湾士绅是道员林朝栋,他与丘逢甲都力主推举台湾巡抚唐景菘领导抗日。

台湾绅民一面运动,一面继续吁恳清廷设法挽回,并且还试图取得各国给予援助,但很快以无效告终。

5月21日,台湾人民共举“自立民主”之策,成立“台湾民主国”,推唐为民主国总统。

它的成立,成了台湾人民同心抗日的一面旗帜。

然而,一个星期后,清廷割台专使李经方(李鸿章之子)赴台与日本新任台湾总督桦山资纪开始移交谈判具体事宜。

6月2日晚,移交文件签字完成,日本开始对台湾武装进犯。

早在5月底时,日军已分成两路在台湾北部登陆,连续占领三貂岭,瑞芳。

6月3日上午,日本陆海军向基隆发动总攻。

正午时,日军冲击市街。

午后1点左右,大雨倾盆,清军守军顽强抵抗,奋战4、5个小时,又经过激烈的市区刀剑肉搏巷战,不少将士牺牲,基隆失陷了。

6月4日傍晚,基隆溃兵进入台北,迫使唐景菘出战,但唐却仓皇逃回大陆。

台北城内的部分清兵在清廷的示意下,主动投敌。

这样就给反割台武装斗争带来十分不利的影响。

台北仅剩下丘逢甲一支义军,势难支撑,只好退到台中。

日军于7日占领台北城。

17日,桦山资纪在台北成立殖民政权——台湾总督府,从而开始了日本对台湾50年的殖民统治。

人民版高中历史必修一知识点必背

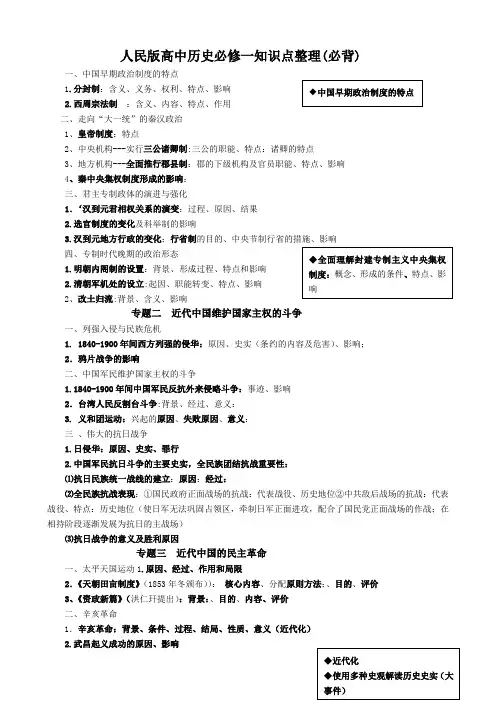

人民版高中历史必修一知识点整理(必背)一、中国早期政治制度的特点1.分封制:含义、义务、权利、特点、影响2.西周宗法制 :含义、内容、特点、作用二、走向“大一统”的秦汉政治1、皇帝制度:特点2、中央机构---实行三公诸卿制:三公的职能、特点:诸卿的特点3、地方机构---全面推行郡县制:郡的下级机构及官员职能、特点、影响4、秦中央集权制度形成的影响:三、君主专制政体的演进与强化1.‘汉到元君相权关系的演变:过程、原因、结果2.选官制度的变化及科举制的影响3.汉到元地方行政的变化;行省制的目的、中央节制行省的措施、影响四、专制时代晚期的政治形态1.明朝内阁制的设置:背景、形成过程、特点和影响2.清朝军机处的设立:起因、职能转变、特点、影响2、改土归流:背景、含义、影响 专题二 近代中国维护国家主权的斗争一、列强入侵与民族危机1. 1840-1900年间西方列强的侵华:原因、史实(条约的内容及危害)、影响;2.鸦片战争的影响二、中国军民维护国家主权的斗争1.1840-1900年间中国军民反抗外来侵略斗争:事迹、影响2.台湾人民反割台斗争:背景、经过、意义:3. 义和团运动:兴起的原因、失败原因、意义:三 、伟大的抗日战争1.日侵华:原因、史实、罪行2.中国军民抗日斗争的主要史实,全民族团结抗战重要性:⑴抗日民族统一战线的建立:原因:经过:⑵全民族抗战表现:①国民政府正面战场的抗战:代表战役、历史地位②中共敌后战场的抗战:代表战役、特点:历史地位(使日军无法巩固占领区,牵制日军正面进攻,配合了国民党正面战场的作战;在相持阶段逐渐发展为抗日的主战场)⑶抗日战争的意义及胜利原因专题三 近代中国的民主革命一、太平天国运动1.原因、经过、作用和局限2.《天朝田亩制度》(1853年冬颁布)): 核心内容、分配原则方法:、目的、评价3、《资政新篇》(洪仁玕提出):背景:、目的、内容、评价二、辛亥革命1.辛亥革命:背景、条件、过程、结局、性质、意义(近代化)2.武昌起义成功的原因、影响3.《中华民国临时约法》颁布:目的、内容和原则、性质和意义三、新民主主义革命1.梳理1919-1949年中国历史大事件及其地位和作用2. 五四精神、井冈山精神、长征精神、3 新民主主义革命胜利意义专题四现代中国的政治建设与祖国统一一、新中国初期的政治建设1.中国社会主义民主政治的基本内容(即中国民主政治的特色):(1)人民代表大会制度(新中国根本政治制度)(2)中国共产党领导的多党合作和政治协商制度(3)民族区域自治制度2、1954年宪法:内容:、特点、性质、作用:3.民族区域自治制度的确立:原因:、概况、意义:二、中共十一届三中全会以来民主与法制建设的重要成就:P73-74三、“一国两制”的伟大构想及其实践1.“一国两制”的构想:含义、提出、意义2“一国两制”的成功实践——香港、澳门回归:条件、意义3.海峡两岸关系的进展:进展条件、进展表现、防碍统一台湾的因素专题五现代中国的对外关系1.新中国建立初期中国的外交背景、方针、重大外交活动2.20世纪70年代我国外交的突破性成就主要有哪些?3.新时期外交政策的调整;外交活动专题六古代希腊罗马的政治文明1.西方民主政治在古代希腊产生的条件(自然地理、经济、政治、人文)2.雅典民主政治:发展、主要内容、特点、得与失3.罗马法:《十二铜表法》的评价;公民法和万民法的特点;罗马法的作用专题七近代西方民主政治的确立与发展1.英国资产阶级君主立宪制的确立和完善、特点、作用3.法兰西第三共和国宪法(1875年)的主要内容、意义4.《德意志帝国宪法》(1871年)的主要内容、评价专题八解放人类的阳光大道1.马克思主义诞生的条件、内容、标志、意义;《共产党宣言》的内容2.巴黎公社革命的主要背景;巴黎公社的性质、经验教训3.俄国十月革命、背景条件:、革命经过、历史意义、革命特点专题九当今世界政治格局的多极化趋势1.美苏两极格局的形成:背景、过程:、影响(冷战的含义、形成、措施、影响)2.世界多极化趋势的出现;欧洲共同体的形成及影响;日本成为世界经济大国的原因及影响;不结盟运动的兴起的背景、宗旨原则、作用3. 东欧剧变(1989年起);苏联解体的标志,原因、经验教训4.多极化趋势的增强和“一超多强”局面的形成。

台湾军民反对割让台湾的斗争

第15课台湾军民反对割让台湾的斗争(一)教学目的1.基础知识:日早在台湾基隆登陆和台北陷落;台湾军民反对割让台湾的斗争概况;徐骧组织抗日义军;义军与黑旗军共同抗敌;台湾保卫战。

2.思想教育:①由于清政府的腐朽设施和卖国行径,使祖国的宝岛台湾被断送。

通过学习,使学生认识到统治阶级的腐朽是人民痛苦、国家灾难的根源。

②通过讲述台湾军民反对割让台湾的英勇斗争,使学生了解台湾军民抗击日军留下的可歌可泣的事迹,学习他们前赴后继、百战不屈的斗争精神。

3.能力培养:引导学生归纳“台湾军民反对割让台湾斗争失败的原因”,从而培养分析问题的能力。

教学重点和难点重点:台湾人民组织抗日义军;台湾保卫战。

难点:台湾军民反对割让台湾斗争失败的原因。

板书提纲一、日军入侵台湾1.全国人民反对割让台湾、谴责清政府的卖国罪行2.日军在台湾基隆附近登陆二、台湾人民组织抗日义军1.台北陷落2.徐骧组织抗日义军3.义军与黑旗军共同战斗三、台湾保卫战1.新保卫战2.大甲狙击战3.彰化保卫战4.台南的最后搏斗(二)教学过程〔导入新课〕复习提问:1.1894-1895年在中国近代史上爆发了什么战争?战争的结果如何?(学生回答:甲午中日战争。

以中国的失败而告终,并签定了屈辱的《马关条约》。

)2。

《马关条约》是何时签定的?其中有关中国领土方面的内容是什么?(学生应当答出:1895年签定。

清政府割让辽东半岛、台湾、澎湖列岛及附属岛屿给日本。

)腐败无能的清政府,不顾全国人民的反对,把台湾拱手交割给日本。

对此,台湾军民不甘“俯首事仇”,展开了英勇的反对割让台湾的斗争,在中国近代反帝斗争史上留下了悲壮的一页。

今天,我们就来学习“台湾军民反对割让台湾的斗争”。

(板书课题)〔讲授新课〕一、日军入侵台湾1.全办民反对割让台湾,谴责清政府的卖国罪行台湾自古以来就是中国的神圣领土台湾人民与大陆人民血肉相连。

当《马关条约》割让台湾的消息传出后,激起了全国人民的无比愤慨,举国哗然,齐声讨伐日本侵略者,谴责清政府的卖国罪行。

反割台斗争

反割台斗争中国网| 时间:2005 年9 月29 日| 文章来源:中国网“宰相有权能割地,孤臣无力可回天。

扁舟去作鸱夷子,回首河山意黯然。

卷土重来未可知,江山亦要传人持。

成名竖子知多少,海上谁来建义旗?”这是台湾近代爱国士绅丘逢甲《离台诗》中的一首,它充分抒发了作者对昏聩无能的清政府割让台湾的强烈愤慨,和收复失地、矢志雪耻的悲壮情怀。

1895年4月17日,清政府同日本签订了丧权辱国的《马关条约》,把台湾割让给日本。

噩耗传出,犹如晴天霹雳,全国上下群情激愤,痛斥卖国贼,反对割地求和。

噩迅传到台湾,民众上书台湾巡抚:“万民誓不服倭,割亦死,拒亦死,宁先死于乱民之手,不愿死于倭人手。

”爱国士绅丘逢甲闻讯,当即刺破手指,血书“抗倭守土”四个大字,以示抗敌保台的决心,随后率领台湾绅民上书清政府:“臣等桑梓之地,义与存亡,愿与抚臣誓死守御。

设战而不胜,请俟臣等死后再言割地,皇上亦可以上对祖宗、下对百姓。

”台湾同胞决心用生命来捍卫祖国的领土。

与台湾同胞相呼应,祖国内地也展开了声势浩大的反割台运动。

正在北京会试的各省举人1300余人,在康有为、梁启超等人的倡议下,连夜赶写了长达18000字的呈文,上书光绪皇帝,即著名的“公车上书”,反对合约,反对割地,要求清政府迁都再战,变法图强。

在京的台湾举人和台籍官员尤为激愤,联名上书都察院,痛陈:“数千百万生灵皆北向恸哭,闾巷妇孺莫不欲食倭人之肉,各怀一不共戴天之仇,谁肯甘心降敌!”他们强烈要求清政府抗敌到底,只要不将台湾割弃,“台地军民必能舍生忘死,为国家效命”。

一场前所未有的反侵略、反卖国的爱国运动震荡着神州大地。

然而,腐败的清政府不顾全国人民的悲愤抗议和台湾人民的死活,几次诏令台湾巡抚唐景崧率领文武官员内渡,撤离台湾。

并派割台专使李经芳于5月19日前往台湾办理交割。

6月2日,李经芳慑于台湾人民反割台的巨大声势,不敢登岸,在基隆外一艘日本军舰上正式与日本海军大将桦山资纪(日本任命他为台湾总督兼军务司令官)办理了台湾交割手续。

人民版 高中 历史 必修一 常考50条知识点总结

人民版高中历史必修一常考50条知识点总结1.早期政治制度特点:神权与王权相结合;以血缘关系为纽带形成国家政治结构;最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

2.分封制对象:姬姓子弟(主导)、功臣、先代贵族。

战国时被郡县制取代。

(原因:实力的变化→强国兼并弱国)3.宗法制按照血缘亲疏关系分配政治权力。

核心内容:嫡长子继承制。

周天子—诸侯—卿大夫—士。

大宗、小宗具有相对性。

(注:周天子一定不是小宗,士一定不是大宗)血缘与政治结合。

标志着以血缘为纽带,强调尊卑维护权力的政治制度的确立。

4.BC221(BC3C末)建立了中国历史上第一个统一的专制主义中央集权的秦王朝。

蒙恬收回河套;长城;“直道”。

设郡管理岭南,公元前214年秦朝开凿了沟通湘江水系和漓江水系的灵渠。

(作用:补充兵员和军需物资。

)西南夷任命官吏,开辟“五尺道”。

5.郡县制是秦朝地方行政体制建设的重要内容。

郡县制的建立是中央集权制形成过程中的重要环节,是官僚政治取代贵族政治的重要标志。

6.汉初实行“郡国并行”制。

汉武帝时设置十三部刺史(监察地方政治)和司隶校尉。

7.汉武帝设置“中朝”。

隋唐:三省六部制(中皇下上)。

宋:二府三司(中书门下、枢密院、三司使)。

明朱元璋:罢除丞相,权分六部,直属皇帝。

明朱棣:内阁制—侍从顾问,无决策权,强化专制。

清雍正设军机处承旨办事(跪受笔录),政治决策封闭性更明显;机构简单,人员精干(亲重大臣);有官无吏,办事效率较高;地处内廷——君主专制达到了顶峰,提高了行政效率。

8.行省制度10个行中书省+宣政院+中书省直辖的“腹里”。

9.列强的侵略是造成近代中国民族危机的主要原因,也是导致中国军民维护国家主权斗争的根本原因。

10.鸦片战争(1840.-1842.)中国战败,签订了中国近代史上第一个不平等条约——《南京条约》。

中国近代化开端;开始沦为两半社会。

11.1894甲午战争中国战败。

1895.4签订《马关条约》。

黄海海战、反割台斗争。

近代中国维护国家主权的斗争知识点归纳

近代中国维护国家主权的斗争知识点归纳近代中国维护国家主权的斗争知识点:1840至1900 间中国军民反抗外来侵略的斗争(一)三元里人民的抗英斗争:1、原因:英国的侵略,请政府卑躬屈膝.2、意义:是中国人民在近代史上第一次大规模抵抗外国侵略的斗争,显示了中国人民不畏强暴、同仇敌忾的反侵略精神.(二)、黄海海战1、性质:是中日甲午战争中双方海军的一次决战。

2、概况:1894年9月;致远号管带邓世昌英勇抵抗,壮烈殉国。

3、结果:因李鸿章“避战自保”而失败,被迫签订《马关条约》(三)、台湾军民反割台斗争1、背景:甲午战争惨败,《马关条约》签订,割台湾及澎湖列岛给日本,台湾军民掀起反割台斗争。

2、概况:①1895年5月台湾军民同爱国志士邱蓬甲、徐骧、徐永福并肩作战,抗击日军;②清政府严密封锁沿海地区,不准接济台湾抗日军民,10月,台湾全部沦陷。

3、意义:台湾保卫战表现了台湾军民保护祖国领土完整的坚强意志和高度的爱国主义精神,在中国人民反侵略斗争史上留下了光荣的篇章。

在此后50年时间里台湾人民争取回归祖国的斗争,一直没停止过。

(四)义和团抗击八国联军的斗争1、背景:19世纪末,西方列强掀起瓜分中国的狂潮,中国民族危机空前严重。

面对列强侵略,义和团运动爆发。

2、概况:①1899年底,清政府派袁世凯至山东镇压义和团,义和团向津京地区转移;②在北京城里,义和团战士包围东交民巷使馆和西什库教堂,并发动猛攻,义和团运动达到高峰。

③清政府迫于列强压力,向帝国主义乞降,从背后攻击义和团,这样,在中外反动势力的联合剿杀下,义和团运动失败。

3、意义:粉碎了列强瓜分中国的狂妄企图,沉重打击了清政府统治,加速了它的灭亡。

近代中国维护国家主权的斗争知识点:1840年至1900年间西方列强对中国侵略(一)、鸦片战争与中英《南京条约》1、背景:外因----①19世纪上半期,西方资本主义迅猛发展,急需开辟更大的商品销售市场和原料产地。

②中国正值封建社会末期,国力减衰,内部危机严重。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2018高考历史重要知识点整理:台湾人

民反割台斗争

【台湾人民反割台斗争简介】

台湾人民反割台斗争又称乙未战争,意指中日甲午战争后,中国清朝于公元1895年(农历乙未年)被迫将台湾割让给日本帝国时,所发生的一连串台湾人民反抗日本统治的大小战役之总称,同时也是台湾岛历史上规模最大的一次战争。

【台湾人民反割台斗争的重大意义】

台湾人民反割台斗争、是“一国两制”理论的尝试实践,具有认识实现祖国完全统一对中华民族复兴的重大历史意义,(从台湾内部),在国际社会显示了我国一国两制政策的正确性,深得民心。

【台湾人民反割台斗争重要知识点】

1894年7月:因朝鲜问题引起的日清甲午战争爆发。

1895年2月:清北洋舰队全灭,台湾海防失去屏障。

1895年3月13日:日下令攻占澎湖。

1895年3月24日:比志岛支队两天内登陆并占领澎湖。

1895年5月25日:台湾民主国正式授印于民主国总统唐景嵩,台湾民主国正式成立,号永清。

1895年5月29日:日军定锚三貂角,近卫师团登陆澳底。

1895年5月30日:唐景嵩下令民主国部队(包含部分广勇)扼守瑞芳龙潭堵及基隆狮球岭炮台。

1895年6月3日:狮球岭炮台与基隆相继陷落,民主国正规军瓦解,战死者在200人以上。

1895年6月4日:唐景嵩与丘逢甲弃职前往淡水,6日渡海内渡中国。

带有台湾民主国的军饷银数十万两(台湾通史)。

1895年6月11日:因辜显荣等人帮助,日攻陷台北。

1895年6月-7月:台湾民主国吴汤兴与三角涌义民营,相继突袭日军。

1895年6月22日:日军攻陷新竹

1895年6月26日:刘永福继任台湾民主国总统。

将台湾民主国中部以北防务委由台湾知府黎景嵩指挥,派遣统领杨戴云、提督李惟义、督办吴澎年扼守苗栗尖笔山与彰化八卦山。

1895年7月9日:台湾民主国义军于新竹城败,将领姜绍组自杀。

1895年7月29日:为歼灭民主国军队,日本实行“无差别扫荡”

1895年8月8日:日军进攻苗栗。

1895年8月14日:日军攻占苗栗。

1895年8月28日:彰化八卦山之役。

民主国将领吴汤

兴及吴澎年死亡,台湾知府黎景嵩募集之新楚军全灭。

民间或谣言日军将领北白川宫能久战死于此役,但未经考证。

1895年8月29日日军攻陷彰化,日军第二师团五分之四兵力染热病。

1895年9月1日:云林知县罗汝泽招募云林兵勇。

哨官简义驻防斗六斗南。

1895年9月1日:日军占领云林,罗汝泽败逃中国,简义持续与日军游击。

1895年9月7日:日军以“不宜孤军深入”为由,退守彰化。

1895年10月7日:日军重新攻占云林斗六。

简义败逃云嘉山区,自立“铁国山”。

1895年10月10日:日军第四旅团数千援兵于台湾南部的嘉义布袋港登陆抵台。

1895年10月11日:日本援军第二师团一万余兵士登陆台湾南部的枋寮,将领为乃木希典。

1895年10月11日:佳冬巷战,晚,日军占领佳冬。

1895年10月12日:民主国驻东港管带吴光忠未战逃。

1895年10月12日:东石,布袋,日第四旅团与黑旗军巷战。

1895年10月15日:再度于云嘉一带实施无差别扫荡。

日军占领嘉义。

1895年10月16日:日军第二师团占领凤山。

1895年10月18日:日军三方包抄台湾民主国唯一据点台南市。

1895年10月19日:台湾民主国总统刘永福内渡中国。

1895年10月21日:日军攻陷台南,台湾民主国亡。