语文版语文八年级下册第4课《合欢树》名人名家评论史铁生

《合欢树》史铁生课文解析

《合欢树》史铁生课文解析《合欢树》史铁生课文解析《合欢树》是可以看做代表史铁生的个性或风格的一篇散文佳作。

以下是小编为大家收集的《合欢树》史铁生课文解析,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

原文十岁那年,我在一次作文比赛中得了第一。

母亲那时候还年轻,急着跟我说她自己,说她小时候的作文作得还要好,老师甚至不相信那么好的文章会是她写的。

“老师找到家来问,是不是家里的大人帮了忙。

我那时可能还不到十岁呢。

”我听得扫兴,故意笑:“可能?什么叫可能还不到?”她就解释。

我装作根本不再注意她的话,对着墙打乒乓球,把她气得够呛。

不过我承认她聪明,承认她是世界上长得最好看的女的。

她正给自己做一条蓝底白花的裙子。

二十岁,我的两条腿残废了。

除去给人家画彩蛋,我想我还应该再干点别的事,先后改变了几次主意,最后想学写作。

母亲那时已不年轻,为了我的腿,她头上开始有了白发。

医院已经明确表示,我的病情目前没办法治。

母亲的全副心思却还放在给我治病上,到处找大夫,打听偏方,花很多钱。

她倒总能找来些稀奇古怪1的药,让我吃,让我喝,或者是洗、敷、熏、灸。

“别浪费时间啦!根本没用!”我说,我一心只想着写小说,仿佛那东西能把残废人救出困境。

“再试一回,不试你怎么知道会没用?”她说,每一回都虔诚地抱着希望。

然而对我的腿,有多少回希望就有多少回失望,最后一回,我的胯上被熏成烫伤。

医院的大夫说,这实在太悬了,对于瘫痪病人。

这差不多是要命的事。

我倒没太害怕,心想死了也好,死了倒痛快。

母亲惊惶2了几个月,昼夜守着我,一换药就说:“怎么会烫了呢?我还直留神呀!”幸亏伤口好起来,不然她非疯了不可。

后来她发现我在写小说。

她跟我说:“那就好好写吧。

”我听出来,她对治好我的腿也终于绝望。

“我年轻的时候也最喜欢文学,”她说。

“跟你现在差不多大的时候,我也想过搞写作,”她说。

“你小时候的作文不是得过第一?”她提醒我说。

我们俩都尽力把我的腿忘掉。

她到处去给我借书,顶着雨或冒了雪推我去看电影,像过去给我找大夫,打听偏方那样,抱了希望。

合欢树史铁生读后感7篇

合欢树史铁生读后感7篇(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如工作计划、汇报材料、心得体会、发言稿、合同大全、申请书、演讲稿、作文大全、教案大全、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work plans, presentation materials, reflections, speech drafts, contract summaries, application forms, speech drafts, essay summaries, lesson plans, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please stay tuned!合欢树史铁生读后感7篇为了写好读后感,我们需要多角度思考,不拘一格的表达自己的观点,读后感是一种思考的方式,让我们对书中的观点进行评价和反思,本店铺今天就为您带来了合欢树史铁生读后感7篇,相信一定会对你有所帮助。

《合欢树》史铁生课文解析

《合欢树》史铁生课文解析

《合欢树》史铁生

当代作家代表作:《我与地坛》、《务虚笔记》等

合欢树:

1. 是作者个人命运的写照。

母亲把对儿女的疼爱融入在对合欢树的精心呵护和培育中。

合欢树从弱小到长大长强长壮与史铁生由残疾到对生命有所感悟,坚定地活下来有相似之处。

2.作者自己,母亲悉心照顾的合欢树就是病中的自己。

3.是触动作者思念母亲的实物,也是母爱的具体的体现物,它是母亲曾活在人世的见*。

它好像是母亲的化身。

4.和它晃动的树影,象征着作者对母亲的不尽思念。

艺术手法:以小见大

为什么说“悲伤也成享受”?

理解重点:抓住母亲的苦衷,就可以明白史铁生悲伤的根源。

“悲伤也成享受”,看似有悖人情,实则体现了史铁生对母爱深深的理解,对人生独特的`感悟,是最深切最纯粹的人情。

作者悲伤的方面有:①自己的残疾给母亲带来的痛苦;②自己获奖,母亲已不在;③自己当年不体谅母亲给母亲带来的痛苦;④想看合欢树也没看成。

作者享受的内容有:①自己深味了母爱的伟大;②写作成功聊以告慰母亲;③独特而深刻的人生体验;④体悟到生命的价值真谛。

合欢树 史铁生 赏析

合欢树史铁生赏析史铁生赏析《合欢树》赏析读史铁生的《合欢树》《合欢树》是史铁生用朴实无华的语言谱写了一曲感人至深的追忆母爱之曲。

曲中音符如行云流水般演绎着,敲击着每一位读者的心灵。

款款字渗透着对母亲去世的悲伤之情,跳动着对母亲的真切怀念之心。

乍一看去,觉得应是状物类散,因为题为《合欢树》;然而,初读,又心生奇异:怎么是写人叙事?通读全篇,才不得不佩服作者的构思巧妙。

以第六段“我摇车离开那儿,在街上瞎逛,不想回家。

”作为过渡段,乘转结合,非常自然。

前部分是追忆母亲,后部分是思索合欢树。

对母亲的回忆为合欢树的意义作好了铺垫,打下了感情基调。

两部分衔接流畅,浑然一体。

作者在前部分沿着回忆的路径重现定格了母亲身影的两个镜头,以时间为序,信笔而书,笔触所至。

无不渗透深情,行如水流成溪,质朴中显风采,平淡中藏深味。

第一个镜头是:10岁时,“我”作获奖,母亲很高兴,说自己当年的作写得还要好。

“我”不服气,故意气她。

年幼的“我”想是还没读懂一位母亲对自己的良好禀赋能传给儿子的那份喜悦与自豪的。

最后两句话“不过我承认她聪明,承认她是世界上长得最好看的女的。

她正给自己做一条蓝底白花的裙子。

”体现出“我”重新回首这件事时,内心充满对母亲的敬意与眷恋。

第二个镜头是:20岁时,“我”两腿残废后,母亲为了让“我”重新站起,不辞劳苦,“全副心思放在给我治病上”。

当时,医院放弃了“我”,“我”也“心想死了也好,死了倒痛快”。

而母亲从不肯放弃。

这是一位母亲对儿子最深沉的爱。

生命是可贵的,母亲把儿子带到了这个世界,儿子成了她另一个生命,她又怎能眼睁睁地看着一个鲜活的生命走向失望?中说到“我的胯上被熏成烫伤”,医院的大夫说“这差不多是要命的事”,“母亲惊惶了几个月,昼夜守着我,一换药就说:‘怎么会烫了呢?我还总是在留神呀!’幸亏伤口好起,不然她非疯了不可。

”人生在世,能为自己疯,为自己痛的人有几个?无论何时何地,母亲都是儿子忠实而坚定的支持者。

《合欢树》读后感(17篇)

《合欢树》读后感(17篇)《合欢树》读后感篇1要沉着地着手去做一件事,一旦开头,就要坚持究竟。

——题记《合欢树》这一篇文章是史铁生的作品之一,它讲解并描述了史铁生从双腿残疾,到母亲不幸去世,再到他顽强地活了下来,最终三十岁时得了奖的故事。

史铁生最终从苦难中走了出来,但母亲早已不在人世,但母亲的离世,让史铁生变得顽强起来。

合欢树,它本身就是母亲为了让儿子快乐一些,挖来一株含羞草种在院子里,后来才知道那是合欢树。

母亲逝世以后,史铁生明白了合欢树意味着什么,也懂得了母亲想说什么:你和妹妹在一块儿要好好儿活,要顽强地活下去。

史铁生确如母亲所盼望的那样,顽强地活了下去。

当然这不仅仅是由于母亲的临终嘱托,更是由于史铁生选择了坚持,而不是放弃。

他后来从事写作,把自己的遭受说出来,把自己的故事写出来,给别人看,给读者看,这就是最好的证明。

多年以后,当史铁生重新回到小院,曾经的“含羞草”就像不顾别人的目光,不在意别人的误会,成长为合欢树,并依旧顽强地生长着,就像史铁生一样。

或许每一株“含羞草”,都能成长为顽强的合欢树吧!我突然想起,多年以前,母亲曾帮我买来了一株含羞草。

它似乎生来有病,买来就感觉要死了一样。

起初,我细心地照料着它,每天给它浇水,搬着它去晒太阳,但慢慢地,它不但没有了生气,并且连长都没长一点儿,我失去了耐烦,便不再照看它。

几个月后的一天,母亲过来对我说:“儿子,你种的含羞草竟然活了过来,确定是你照看得好。

我本以为它要死了,真想不到竟然还能活……”我既惭愧又自责,抓紧跑到含羞草跟前,只见它的叶子高高地竖着,茎直愣愣地竖在哪儿,像在空旷的角落里仰头直立的士兵,完全不像曾经生病的样子。

它好像在告知我:“我自己会活过来,不需要别人的关心,我很顽强。

”看着它生气勃勃的样子,我想,含羞草或许就代表着史铁生在无人照料、无人照看的状况下,坚持着,坚持着,活了过来,也代表着我们每一个人的坚持和盼望。

我们信任,每一株“含羞草”,最终都能成长为坚韧的合欢树,就像史铁生一样,在黑暗中查找光明,直到生命的最终一刻。

合欢树全文注释及给人启示 合欢树课文原文解析

合欢树全文注释及给人启示合欢树课文原文解析史铁生,是我一直都非常喜欢的一位作家。

他的散文语言清新、平淡,优美隽永却又意蕴深沉,充满哲思。

除此之外,他的写作手法也是登峰造极,尤其是象征的手法,在散文中的运用可以说是出神入化。

王又平说:史铁生绝对是新时期中国最优秀的作家之一,他不是通过作品传达思想,而是引导读者自己探索生命的意义。

史铁生文字的魅力就体现在他众多的作品中,其中《合欢树》作为他的代表作之一,艺术成就突出,语言平易浅近、朴素自然,实则暗含玄机。

《合欢树》这篇散文不到二千字,形象饱满生动。

文章前面部分采用蒙太奇手法,以跳跃性思维和对比的笔墨,重点描写了儿子突然残疾的灾难性事件给母亲带来的打击和巨变,呈现了母亲艰辛的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱。

通过平淡朴实的语言,表达了作者对母亲真挚的思念和“子欲养而亲不待”沉重的悲痛之情。

现在让我们深度拆解史铁生的这篇《合欢树》来学习吧。

本文主要从三个方面来拆解,分别是叙述与抒情、结构、语言和写作手法。

一、叙述与抒情初读这篇文章,内心是有许多疑问的。

本篇文章明明写的是母亲,却为什么以合欢树为题?而以树为题,文章前半部分却不提树一个字。

直到了第七段,才由邻居提到“合欢树”,才开始追溯树的来历和树的成长过程。

到最后却都没有看到树。

有些句子不能理解:为什么“悲伤也成享受”。

为什么说“但他不知道那棵树是谁种的,是怎么种的。

”这又有什么寓意呢?文章开始以跳跃式的时间线写了10岁,20岁,30岁,作者与母亲的生活片段。

文章用平淡的语调按时间顺序分别叙述了作者10岁那年作文得奖,而引发的母子之间一场小冲突。

20岁时母亲想尽办法给他治病和鼓励,帮助他完成写小说的梦想。

30岁以后对母亲那种压抑在心底,让自己又悲痛又愧疚的思念。

在这篇怀念母亲的散文中,只写了一句“她头上开始有了白发”来描写母亲的外貌,但呈现给我们的人物形象却是非常生动、丰满。

史铁生对人物的刻画和摹写准确,却并非面面俱到,而是直击要害,抓住人物的精髓。

合欢树赏析

《合欢树》赏析在缓缓流逝的时间长河中,总有一些记忆像卵石般沉淀下来,压迫着人们的心灵,改变着人生的轨迹。

爱,特别是母爱,对于史铁生来说,就是这样的一份沉甸甸的记忆卵石,它无时无刻不在,也无时无刻不在影响着他的生活,他对人生的感悟,乃至他人生的独特航程……散文《合欢树》就相当真实地记录下了这一切。

史铁生的作品一向以清淡悠远见长,《合欢树》正是体现了这一点。

全文思绪飞扬,笔致灵动,以“合欢树”为中心意象却并不拘泥,以“母亲”为用力点却又时时荡漾开去,构思平朴自然又不落俗套,充分体现了散文“形散而神不散”的特点。

全文大致可以分为两个时间段:母亲生前与母亲逝世之后。

在写母亲生前场景的时候,作者以十年为一个分界线,描述了大量母子相伴的生活细节:10岁时候的“我”是一个聪明而调皮的小男孩,作文写得好,年轻的母亲居然还不服气──盎然童趣由此跃然纸上;20岁时,“我”双腿残废了,已经不年轻的母亲用尽一切心思与命运抗争,然而无济于事,绝望与希望相混杂的现实将母子俩捆绑在一起;30岁时,“我”终于走出了命运的低谷,然而母亲已乘鹤西去……三个场景,三种情形,三种心绪,“我”由一个不懂事的小男孩逐渐成长为一条能够把握自己生活的铮铮汉子,母亲的潜移默化之功不可忽视;母亲历尽沧桑,默默地将命运对于儿子的沉重打击转移到自己身上,母爱日趋博大深沉。

正当儿子对母亲的理解与母亲对儿子的爱达到成熟之际,一切却因母亲的逝世戛然而止。

“合欢树”由此进入了作者的关注视野,在他对母亲之死的逃避中,在他无限的忧伤中──原来它正是出现在“我”回城之后,伴随着作者独特的忧患体悟一起成长起来的,它也曾经弱不禁风,气息奄奄,宛然是作者现实生命的投影;它也曾经如作者一样,承受着母亲的关爱,寄寓着母亲对现实生活中的儿子不便言明的希望……在母亲与儿子全心全意共同与病魔作抗争的时候,“合欢树”是无暇被关注的,它被撇在了母子世界之外;只有当母亲的离去使这个世界呈现出作者难以承受的空白的时候,它才能作为某种替代品出现在作者悲伤而寻觅的视线中。

清淡悠远见真情——史铁生《合欢树》一文赏析

举重若一 :举重东西就像举轻东西那样 2

. .

0

-

菇 √

Hale Waihona Puke , 一 \ _ 、 ∥ 筐 以

、 一

、

“

,

q 8 体现了散文 “ 形散而神不散”的特点。

本 次 ,通过 此篇 文章 ,我 们要 学 习的3 点 为: 叙 事写人 、《 合欢树 》是一篇

~

,

・

信 ,争强好胜 ,急着表现自己 ,此时的 她 ,是那样率真可爱。她自己动手做蓝地 白花 的裙子 。在 那样困难 而单调的年 代 她用 自己的智慧和 双手 ,改 善 、美化 自己 自 勺 生活 。可见她是多 么爱美 、爱生活 啊 ! 因岁 作文 ,两人发生孩子般的冲突,这部 分篇幅虽然不长 , 但是写对话 , 写冲突 波 三 折 。 描写 细 节 ,作 者写 得 有 情 有

,

赞 扬 母爱 的 文 章, “ 我” l O 岁时, 母亲卤

~

,

一

̄( q k 3 n g ) 笛何 须怨杨柳 ,—

誊 、 , 、 ,

—

。

、

责 编 冰 朵

j: 二

英 、法 、德等文字在海夕 卜 出版。他为人低调 ,严 于律 己,品德高尚, 是作家中的楷模 !

地 白花 的裙子 。

— —

史铁 生 《 合欢树 》

f \ 幂 喙

一

~

一

— —

~

一

一

…

~

~

一

史铁生的作 品一 向以清淡悠远 见长 , 而《 合欢树 》同样秉( b f n g ) 承 了这种平

淡之中见真情的特点。全文总绪飞扬, 笔

语文版八年级下册语文:4. 合欢树

母爱生而为一棵树 在季节轮回中固守家园 撑一树浓荫一生为子女 默默付出

――希望树

承蓦在子

载然母女

了回爱生

多首的而

少中哺为

― 母 育一

―

爱 下棵 的 茁树

理 温壮

解 暖成

树

长

母亲——子女 生而为一棵树 血脉相连、不离不弃 是人生风景中最坚强的守候

――亲情树

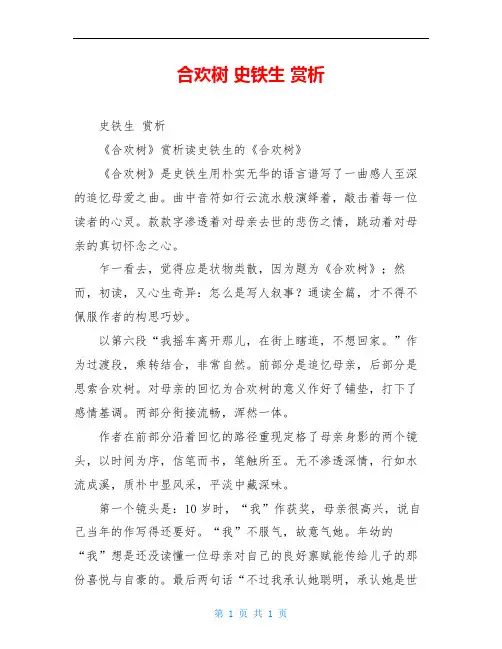

1、、合欢树是母亲的象征和化身

“我” “合欢树”

母亲

两腿残废 没有发芽 开始写作 茁壮成长 事业有成 花繁叶茂

叹息,不放弃 高兴,常侍弄 去世,没看到

母亲的恩泽

合欢树

象征意义

1、、合欢树是母亲的象征和化身 2、合欢树是作者个人命运的写照 ,象征了作者的成长。 合欢树从弱小到长大长强长壮与史铁生由残疾到对生命 有所感悟,坚定地活下来有相似之处。

儿子对母亲

……双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北 归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的 歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲 出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。

当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。 “听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。 母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。 “不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着:“我活 着有什么劲!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿 俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”可我却一直都不知道, 她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿 整宿翻来覆去地睡不了觉

“我”

母亲

十岁 二十岁

作文获奖 双腿残废

《合欢树》赏析——读史铁生的《合欢树》

《合欢树》赏析——读史铁生的《合欢树》《合欢树》是史铁生用朴实无华的语言谱写了一曲感人至深的追忆母爱之曲。

曲中音符如行云流水般演绎着,敲击着每一位读者的心灵。

款款文字渗透着对母亲去世的悲伤之情,跳动着对母亲的真切怀念之心。

乍一看去,觉得文章应是状物类散文,因为题为《合欢树》;然而,初读文章,有心生奇异:怎么是写人叙事文章?通读全篇,才不得不佩服作者的构思巧妙。

文章以第六段“我摇车离开那儿,在街上瞎逛,不想回家。

”作为过渡段,乘转结合,非常自然。

前部分是追忆母亲,后部分是思索合欢树。

对母亲的回忆为合欢树的意义作好了铺垫,打下了感情基调。

两部分衔接流畅,浑然一体。

作者在前部分沿着回忆的路径重现定格了母亲身影的两个镜头,以时间为序,信笔而书,笔触所至。

无不渗透深情,行文如水流成溪,质朴中显风采,平淡中藏深味。

第一个镜头是:10岁时,“我”作文获奖,母亲很高兴,说自己当年的作文写得还要好。

“我”不服气,故意气她。

年幼的“我”想来是还没读懂一位母亲对自己的良好禀赋能传给儿子的那份喜悦与自豪的。

最后两句话“不过我承认她聪明,承认她是世界上长得最好看的女的。

她正给自己做一条蓝底白花的裙子。

”体现出“我”重新回首这件事时,内心充满对母亲的敬意与眷恋。

第二个镜头是:20岁时,“我”两腿残废后,母亲为了让“我”重新站起来,不辞劳苦,“全副心思放在给我治病上”。

当时,医院放弃了“我”,“我”也“心想死了也好,死了倒痛快”。

而母亲从不肯放弃。

这是一位母亲对儿子最深沉的爱。

生命是可贵的,母亲把儿子带到了这个世界,儿子成了她另一个生命,她又怎能眼睁睁地看着一个鲜活的生命走向失望?文中说到“我的胯上被熏成烫伤”,医院的大夫说“这差不多是要命的事”,“母亲惊惶了几个月,昼夜守着我,一换药就说:‘怎么会烫了呢?我还总是在留神呀!’幸亏伤口好起来,不然她非疯了不可。

” 人生在世,能为自己疯,为自己痛的人有几个?无论何时何地,母亲都是儿子忠实而坚定的支持者。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

名人名家评论史铁生

评价

“他的写作与他的生命完全同构在了一起,在自己的”写作之夜“,史铁生用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。

他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的心。

……当多数作家在消费主义时代里放弃面对人的基本状况时,史铁生却居住有自己的内心,仍旧苦苦追索人之为人的价值和光辉,仍旧坚定地向存在的荒凉地带进发,坚定地与未明事物作斗争,这种勇气和执着,深地唤起了我们对自身所处境遇的警醒和关怀。

”

——华语文学传媒大奖年度杰出成就奖得主史铁生授奖词“宁静是一种规格很高的品质。

真正获得了宁静的人非但不是麻木的生硬的,反而是极其敏感极其温厚也是极其丰富极其坚韧的。

他可能为草的凋零或者树叶的飘落而伤感,也可能替一位素不相识的弱智小女孩而担忧,他思考过怎样生也思考过怎样死,说到生的时候,他有那么多山重水复的烦恼和柳暗花明的喜悦,讲到死的时候他事无巨细从心态、方式到装裹和墓地,全都娓娓道来更谈笑风生……我们从史铁生的文字里看得到一个人内心无一日止息的起伏,同时也在这个人内心的起伏中解读了宁静。

”

——蒋子丹

“在红卫兵一代中,史铁生也许是极少数能够超越自身,具有现代意识的作家。

他与张承志同样至今仍是一个坚定的理想主义者。

但与前者不同的是,史铁生的理想主义不再以群体为本位,而代之以明确的个人立场;生命的意义不再与历史的或形而上的终极目标发生关联,而是对虚无困境的战胜和超越;他的理想主义也不再是咄咄逼人的,侵略性的,而是温和的,宽容的,充满爱心的。

”

——许纪霖

“铁生对生命的解读,对宗教精神的阐释,对文学和自然的感悟,构成了真正的哲学。

他幻想脚踩在软软的草地上的感觉,踢一颗路边的石子的感觉。

”

——贾平凹

评论

《我看史铁生》

陈村

我在新年的头上专程去一次北京,为的是和史铁生做个谈话,用在《收获》的专栏上。

本来早该去了,因为年底忙乱,因为他和我的身体都要挑一个恰当的时候,还因为我说的等2001年再去飞机栽下来也是21世纪的作家啦。

反正我是去了,谈了,回来了。

我和史铁生谈的话题是"生存还是不生存",也就是"爱与死是永恒主题"中的那个"死"。

我相信我俩对死的心得要比别人多一些。

去的那天正好是他生日,本来要打开的话头因客人的来访未能展开。

那样也好,死总是排在生的后面的,明天再谈。

当日晚上我们去一个叫孔乙己的饭店吃饭。

来接他的是《人有病,天知否》的作者陈徒手等哥们,到了那里还有我热爱的姜文和他的朋友。

反正就是一桌子的人吧,在中国式的环境中,祝贺一声他的50大寿就开始吃了。

他那天抽烟,喝一点点酒,说一点点话。

他说一上午不敢动弹,把精力攒下来了。

他说座山雕也是50岁。

他说要健康不说长寿了吧。

这些年,我到北京必去望望史铁生。

在他那里坐两三个小时,吃顿饭。

他们夫妇邀我住他们家,我总推辞了。

我来去匆匆,住下本可以多说话,可是他的身体禁不住客人的打扰。

他的截瘫,他的肾脏萎缩,用他的话说,发动机和轮子都坏了,维持身体的运行很累。

每周两到三次的肾脏透析,不由分说地打断他的生活和思维。

除了他的体力精力,除了同情他不能多抽烟,我和他的谈话与常人无异。

谈得很快乐。

残疾其实并不缺少什么,只是不能实现罢了。

他常常想得比人们深入透彻,他有自己的理由和节律。

他是小说家,我喜欢读他作品的一个最大的理由是,他的想法和文字明净,不曾神神鬼鬼牵丝攀藤。

他的手总是温暖的,宽厚的。

他是能超越智和愚的。

他不作状,而是常常省察自己的内心。

他把自己看轻了,才能去爱自己,爱世界。

史铁生通常并不抱怨,他知道感恩,知道在生的命题下诸多奥义。

别人用腿走路,丈量大地。

他从腿开始思想,体察心灵。

他常常纠缠在那些排遣不开的命题,时间长了,成为习惯和乐趣。

他的想法都是经过推理论证的,有明晰的线索。