渗透作用(M)

“渗透作用”的理论分析与实验验证

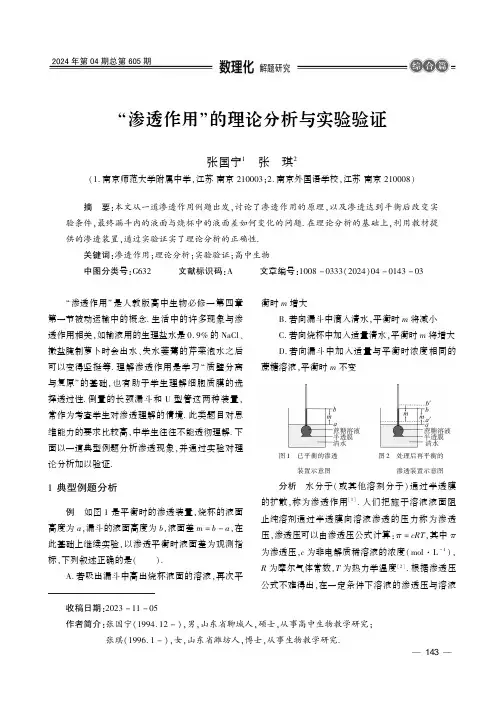

渗透作用 的理论分析与实验验证张国宁1㊀张㊀琪2(1.南京师范大学附属中学ꎬ江苏南京210003ꎻ2.南京外国语学校ꎬ江苏南京210008)摘㊀要:本文从一道渗透作用例题出发ꎬ讨论了渗透作用的原理ꎬ以及渗透达到平衡后改变实验条件ꎬ最终漏斗内的液面与烧杯中的液面差如何变化的问题.在理论分析的基础上ꎬ利用教材提供的渗透装置ꎬ通过实验证实了理论分析的正确性.关键词:渗透作用ꎻ理论分析ꎻ实验验证ꎻ高中生物中图分类号:G632㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀文章编号:1008-0333(2024)04-0143-03收稿日期:2023-11-05作者简介:张国宁(1994.12-)ꎬ男ꎬ山东省聊城人ꎬ硕士ꎬ从事高中生物教学研究ꎻ张琪(1996.1-)ꎬ女ꎬ山东省潍坊人ꎬ博士ꎬ从事生物教学研究.㊀㊀ 渗透作用 是人教版高中生物必修一第四章第一节被动运输中的概念.生活中的许多现象与渗透作用相关ꎬ如输液用的生理盐水是0.9%的NaCl㊁撒盐腌制萝卜时会出水㊁失水萎蔫的芹菜泡水之后可以变得坚挺等.理解渗透作用是学习 质壁分离与复原 的基础ꎬ也有助于学生理解细胞质膜的选择透过性.倒置的长颈漏斗和U型管这两种装置ꎬ常作为考查学生对渗透理解的情境.此类题目对思维能力的要求比较高ꎬ中学生往往不能透彻理解.下面以一道典型例题分析渗透现象ꎬ并通过实验对理论分析加以验证.1典型例题分析例㊀如图1是平衡时的渗透装置ꎬ烧杯的液面高度为aꎬ漏斗的液面高度为bꎬ液面差m=b-aꎬ在此基础上继续实验ꎬ以渗透平衡时液面差为观测指标ꎬ下列叙述正确的是(㊀㊀).A.若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液ꎬ再次平衡时m增大B.若向漏斗中滴入清水ꎬ平衡时m将减小C.若向烧杯中加入适量清水ꎬ平衡时m将增大D.若向漏斗中加入适量与平衡时浓度相同的蔗糖溶液ꎬ平衡时m不变图1㊀已平衡的渗透㊀㊀㊀㊀㊀㊀图2㊀处理后再平衡的装置示意图渗透装置示意图分析㊀水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散ꎬ称为渗透作用[1].人们把施于溶液液面阻止纯溶剂通过半透膜向溶液渗透的压力称为渗透压ꎬ渗透压可以由渗透压公式计算:π=cRTꎬ其中π为渗透压ꎬc为非电解质稀溶液的浓度(mol L-1)ꎬR为摩尔气体常数ꎬT为热力学温度[2].根据渗透压公式不难得出ꎬ在一定条件下溶液的渗透压与溶液341浓度成正比.图1所示的渗透装置ꎬ长颈漏斗内蔗糖溶液渗透压大于清水的渗透压ꎬ水分子的总移动趋势为由烧杯中进入漏斗内.因此ꎬ漏斗内液面升高.随着漏斗内液面升高ꎬ半透膜两侧的压强差增大ꎬ同时漏斗内的蔗糖溶液被稀释ꎬ渗透压降低.当渗透压与压强差相抵消ꎬ水分子进出半透膜达到平衡时ꎬ漏斗内的液面不再升高.A选项ꎬ吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液后ꎬ漏斗内仍为蔗糖溶液ꎬ烧杯中的水会进入漏斗内ꎬ导致液面升高.在此过程中漏斗内的蔗糖溶液被稀释ꎬ最终液面稳定时蔗糖浓度小于开始时的蔗糖浓度.此时溶液渗透压小于最初溶液的渗透压ꎬ与渗透压相抵消的压强差必然也减小ꎬ即m会变小.B选项ꎬ向漏斗中滴入清水后ꎬ液面上升压强差增大ꎬ同时蔗糖溶液被稀释ꎬ渗透压减小.漏斗内的水必然向烧杯中转移ꎬ液面下降.液面下降到哪儿ꎬ最终的液面差如何?是学生思考时的难点.可以这样分析:漏斗中的水流到烧杯中时漏斗中液面下降ꎬ烧杯中液面上升.假设再次达到平衡时ꎬ烧杯中液面高度为aᶄꎬ漏斗中液面高度为bᶄ最终液面差仍为m(如图2所示).这时漏斗内蔗糖溶液相较于第一次平衡时浓度变低ꎬ渗透压不能抵消压强差ꎬ所以最终液面差小于m.C选项ꎬ向烧杯中加入适量清水ꎬ烧杯中液面上升ꎬ这时压强差减小ꎬ而漏斗内渗透压不变ꎬ水会进入漏斗内.同样假设渗透平衡时ꎬ烧杯液面高度为aᶄꎬ漏斗中液面高度为bᶄꎬ液面差仍为m(如图2所示).与B选项的分析一致ꎬ漏斗内渗透压减小ꎬ不足以维持m的压强差ꎬ因此最终的液面差也小于m.通过对B㊁C选项的分析ꎬ可以总结如下:由于半透膜对水分子的通透没有选择性ꎬ向漏斗或者烧杯中加清水效果是一致的.用同样的方法还可以进一步分析ꎬ在不向装置中添加清水的情况下ꎬ如果将漏斗向下移ꎬ最终的液面差也应该小于m.如果将漏斗上移ꎬ最终液面差应该大于m.D选项ꎬ向漏斗中加入适量与平衡时浓度相同的蔗糖溶液后ꎬ漏斗中蔗糖溶液浓度不变ꎬ渗透压也不变ꎬ该蔗糖浓度仍能维持m的液面差.但漏斗中液面升高导致压强差增大ꎬ因此漏斗中液面会下降ꎬ随着产生的是漏斗内渗透压升高ꎬ同时烧杯中液面升高.假设渗透达到平衡时ꎬ烧杯液面到aᶄꎬ漏斗中液面到bᶄꎬ液面差仍为m(如图2所示).此时渗透压的作用大于压强差ꎬ所以最终的液面差应大于m.将D选项改编为 若向漏斗中加入适量小于平衡时浓度的蔗糖溶液后ꎬ最终的液面差如何呢? 如果继续采用上面的假设法进行分析:加入低浓度蔗糖溶液后ꎬ漏斗内蔗糖溶液浓度将变小ꎬ渗透压降低ꎬ但漏斗内的液面升高ꎬ压强差变大.此时压强差大于渗透压差ꎬ将导致漏斗内液面下降ꎬ漏斗内蔗糖溶液的渗透压升高的同时烧杯液面升高ꎬ假设平衡时液面差仍为mꎬ此时无法将压强差与渗透压进行比较.还可以用另一种思维方式:将加入的蔗糖溶液分解为加入一定量的蔗糖和一定量的清水.分析如下:单加蔗糖时ꎬm会增大ꎬ这很容易分析.单加清水时m会减小ꎬ这也容易分析.同时施加两种因素ꎬ则最终的结果不能确定ꎬ要考虑添加的水和蔗糖的比例ꎬ因此结论应该是m可能增大ꎬ可能不变ꎬ也可能减小.2利用渗透装置进行实验验证用玻璃纸封闭长颈漏斗的一端ꎬ向漏斗内加入滴加了少量红墨水的5%的蔗糖溶液ꎬ烧杯中加入清水ꎬ组成渗透装置.根据上文中的分析ꎬ设计两个实验加以验证.2.1烧杯中加水实验渗透开始时长颈漏斗与烧杯中液面差为3.5cm(如图3Aꎻ见表1)ꎬ5h后液面差为8.2cm(见表1)ꎬ10h后渗透达到平衡ꎬ液面差为11.4cm(如图3Bꎻ表1).之后向烧杯中加入清水ꎬ此时液面差为9.6cm(如图3Cꎻ见表1).10h后渗透达到平衡ꎬ液面差为10.9cm(如图3Dꎻ见表1)ꎬ从而证明了向烧441杯中加入清水后液面差会减小.图3㊀烧杯中加水实验说明:A为渗透开始ꎬB为渗透达到平衡ꎬC为向烧杯中加入清水ꎬD为再次达到平衡表1㊀烧杯中加水实验不同时刻漏斗与烧杯液面差时间渗透开始5h后10h后渗透平衡加水后加水平衡后漏斗内液面高度/cm10.214.917.919.120.2烧杯液面高度/cm6.76.76.59.59.3液面高度差/cm3.58.211.49.610.92.2长颈漏斗下移实验图4㊀长颈漏斗下移实验说明:A为渗透开始ꎬB为渗透达到平衡ꎬC将漏斗向下移动ꎬD为再次达到平衡渗透开始时半透膜距离烧杯底部5.3cmꎬ此时液面差为4cm(如图4A所示)ꎬ5h后液面差为9cm(见表2)ꎬ10h后渗透达到平衡ꎬ液面差为15.6cm(如图4Bꎻ见表2).将长颈漏斗下移至半透膜距离烧杯底部1.5cmꎬ此时液面差为11.8cm(如图4Cꎻ见表2).10h后渗透再次达到平衡ꎬ液面差为14cm(如图4Dꎻ见表2)ꎬ从而证明了将漏斗下移后液面差会减小.表2㊀长颈漏斗下移实验不同时刻漏斗与烧杯液面差时间渗透开始5h后10h后渗透平衡加水后加水平衡后漏斗内液面高度/cm11.716.723.120.322.2烧杯液面高度/cm7.77.77.58.58.4液面高度差/cm4915.611.813.83结束语本文详解了一道渗透作用例题ꎬ这部分内容是学生思考中的难点ꎬ笔者提出的运用假设以及条件转化的分析方法可以很好地解决长颈漏斗或者U型管等渗透装置的问题.通过长颈漏斗这一简单的装置验证了理论分析的正确性ꎬ烧杯中加水以及长颈漏斗的上下移实验也可以作为教材中该实验的拓展ꎬ加深学生对渗透现象的理解ꎬ激发学生的学习兴趣.参考文献:[1]朱正威.普通高中教科书 生物学[M].北京:人民教育出版社ꎬ2019.[2]北京师范大学ꎬ华中师范大学ꎬ南京师范大学.无机化学(上册)[M].北京:高等教育出版社ꎬ2020.[责任编辑:季春阳]541。

植物生理学名词符号解释

名词解释:1.水势:在植物生理学中,水势(ψw )就是每偏摩尔体积水的化学势。

即水溶液的化学势(μw )与同温、同压、同一系统中的纯水的化学势(μ0w )之差(△μw ),除以水的偏摩尔体积(Vw,m )所得的商。

2.压力势:指由于压力的存在而使体系水势改变的数值。

若加正压力,体系水势增加,加负压力,体系水势下降。

3.衬质势:由于衬质的存在引起体系水势降低的数值称为衬质势,以负值表示。

4.溶质势:指由于溶质颗粒的存在而引起体系水势降低的数值。

在标准压力下,纯水的溶质势为零,溶液的水势等于其溶质势,为负值。

溶质势又可称为渗透势。

渗透势与渗透压绝对值相同,符号相反。

5.束缚水:是指与细胞的组分紧密结合不易自由移动的水分。

其特点是不参与代谢,不能作溶剂,不易结冰。

6.自由水:是指不与细胞的组分紧密结合,易自由移动的水分。

其特点是与束缚水相反。

7.渗透作用:指溶液中的溶剂分子通过半透膜的扩散现象。

8.主动吸水:由根系代谢活动(呼吸作用)而引起的根系吸水过程称为主动吸水。

9.被动吸水:由蒸腾拉力引起的根系吸水称为被动吸水。

10.根压:由于根系的生理活动使液流从根部沿木质部导管上升的压力。

一般为0.05-0.5MPa 。

11.蒸腾作用:是指植物地上部分以气体状态的水向外界散失水分的过程。

12.蒸腾速率:植物在一定时间内单位叶面积蒸腾的水量(g/m2h) 。

昼15-250,晚1-20。

13.蒸腾效率:又名蒸腾生产率,植物每消耗1kg的水所形成的干物质的g数。

野生1-8g/kg,作物2-10g/kg。

14.蒸腾系数:需水量,植物每制造1 g干物质所需水分的克数。

野生植物125-1000 ,作物为100-500。

15.水分临界期:是指需水量不一定多,但植物对水分不足最敏感,最易受害的时期。

16.必需元素:是指植物生长发育必不可少的元素17.主动吸收:利用呼吸释放的能量,逆电化学势梯度吸收矿质,这种过程称为主动吸收。

渗透作用的原理和发生的条件

渗透作用的原理和发生的条件一、渗透作用的原理渗透作用是指水通过多孔介质自由流动或扩散的过程。

其原理主要涉及毛细作用和渗透压的影响。

1. 毛细作用毛细作用是液体和固体表面相互作用引起的一种现象。

当介质形成毛细孔时,毛细管内液体会受到毛细作用的影响,从而使得液体可以在毛细管内上升。

这种作用导致了水分子在土壤或其他多孔介质中被吸收和运输的过程。

2. 渗透压渗透压是指溶液溶质浓度梯度所致的液体渗透运动。

在渗透过程中,水分子会从低浓度处向高浓度处移动,以达到溶液间的平衡。

这种渗透作用使得水分子可以通过细胞膜等半透膜,进而影响细胞内外的水分平衡。

二、渗透作用发生的条件1. 渗透膜渗透作用的发生需要存在可渗透的膜或介质。

这些膜可以是细胞膜、土壤颗粒间隙或其他多孔介质,通过这些介质,水分子可以受毛细作用或渗透压的影响而发生渗透。

2. 溶质浓度梯度溶质浓度梯度是引起渗透作用的另一个重要条件。

当溶液中存在不同浓度的溶质时,就会形成浓度梯度,从而驱动水分子发生渗透运动。

3. 温度和压力温度和压力也会对渗透作用产生影响。

一般情况下,温度越高,渗透速率越快;而压力的增加则会加大渗透作用的程度。

这些因素相互作用,共同影响着渗透作用的发生和过程。

结语总的来说,渗透作用是水分子通过介质的过程,其原理主要涉及毛细作用和渗透压的影响。

在存在渗透膜、溶质浓度梯度、温度和压力等条件下,水分子会发生渗透运动,从而在生物体内外实现水分平衡的维持。

深入理解渗透作用的原理和发生条件,对于生态系统和生物体内水分运输等过程具有重要意义。

考点12渗透作用的原理及应用-备战2021年高考生物一轮复习考点一遍过

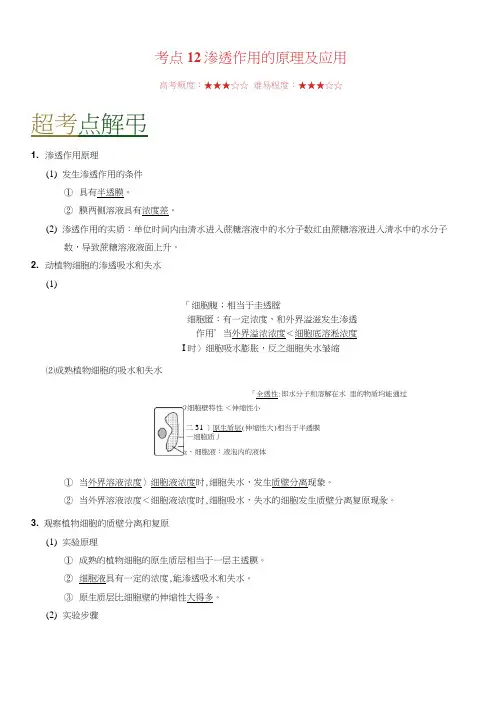

考点12渗透作用的原理及应用高考频度:★★★☆☆ 难易程度:★★★☆☆ 超考点解弔 1. 渗透作用原理 (1) 发生渗透作用的条件 ① 具有半透膜。

② 膜两侧溶液具有浓度差。

(2) 渗透作用的实质:单位时间内由淸水进入蔗糖溶液中的水分子数红由蔗糖溶液进入淸水中的水分子 数,导致蔗糖溶液液面上升。

2. 动植物细胞的渗透吸水和失水(1)「细胞腹;相当于圭透膛细胞匿:有一定浓度,和外界溢滋发生渗透作用’当外界溢浓浓度<细胞底溶淞浓度I 时〉细胞吸水膨胀,反之细胞失水皱缩⑵成熟植物细胞的吸水和失水「全透性:即水分子和溶解在水 里的物质均能通过<伸缩性小 二31 ]原生质层(伸缩性大)相当于半透膜—细胞质丿① 当外界溶液浓度〉细胞液浓度时,细胞失水,发生质壁分离现象。

② 当外界溶液浓度<细胞液浓度时,细胞吸水,失水的细胞发生质壁分离复原现彖。

3. 观察植物细胞的质壁分离和复原(1) 实验原理① 成熟的植物细胞的原生质层相当于一层主透膜。

② 细胞液具有一定的浓度,能渗透吸水和失水。

③ 原生质层比细胞壁的伸缩性大得多。

(2) 实验步骤O 细胞壁特性z 、细胞液:液泡内的液体【答案】B【解析】仔细观察图示,长颈漏斗内为蔗糖溶液,实验开始后长颈漏斗内部液而将上升,由于实验初始 阶段半透膜内外溶液浓度差较大,所以液面上升速率较大。

随着液面高度的增大,液柱抑制水分渗入的 作用力逐渐增大,当与浓度差促进水分渗入的作用力达到平衡时,液而不再上升。

此时,水分子通过半 透膜的渗入与渗出达到平衡。

制作洋葱鳞片叶外表皮临时装片① 有一个紫色的中央大液泡 ② 原生质层紧贴细胞壁吸水纸吸引 用低倍显微镜观察 盖玻片 0.3 g/mL的庶糊蹄用低倍显微h 观察卩中央液泡沁b •颜色竝盖玻片 I I ②原生质层与细胞堂逐渐分离清水用低倍显丽察燼勰翳细曾应重点考向.考向一渗透作用的发生賀是典例引领,1.某同学设汁了如图所示的渗透作用实验装宜,实验开始时长颈漏斗内外液而平齐,记为零液面。

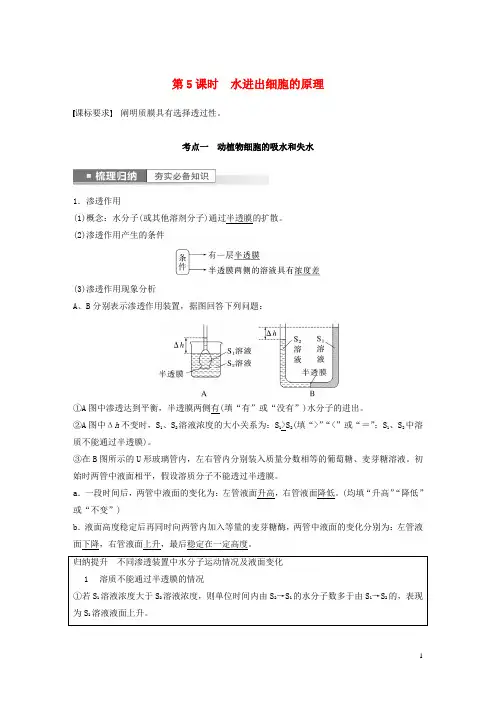

新高考2023届高考生物一轮复习讲义第2单元第5课时水进出细胞的原理新人教版

第5课时水进出细胞的原理课标要求阐明质膜具有选择透过性。

考点一动植物细胞的吸水和失水1.渗透作用(1)概念:水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散。

(2)渗透作用产生的条件(3)渗透作用现象分析A、B分别表示渗透作用装置,据图回答下列问题:①A图中渗透达到平衡,半透膜两侧有(填“有”或“没有”)水分子的进出。

②A图中Δh不变时,S1、S2溶液浓度的大小关系为:S1>S2(填“>”“<”或“=”;S1、S2中溶质不能通过半透膜)。

③在B图所示的U形玻璃管内,左右管内分别装入质量分数相等的葡萄糖、麦芽糖溶液。

初始时两管中液面相平,假设溶质分子不能透过半透膜。

a.一段时间后,两管中液面的变化为:左管液面升高,右管液面降低。

(均填“升高”“降低”或“不变”)b.液面高度稳定后再同时向两管内加入等量的麦芽糖酶,两管中液面的变化分别为:左管液面下降,右管液面上升,最后稳定在一定高度。

归纳提升不同渗透装置中水分子运动情况及液面变化1溶质不能通过半透膜的情况①若S1溶液浓度大于S2溶液浓度,则单位时间内由S2→S1的水分子数多于由S1→S2的,表现为S1溶液液面上升。

②若S1溶液浓度小于S2溶液浓度,则情况相反,表现为S1溶液液面下降。

③在达到渗透平衡后,若存在如图所示的液面差Δh,则S1溶液浓度仍大于S2溶液浓度。

2溶质能通过半透膜的情况①若S1溶液浓度大于S2溶液浓度,则最初单位时间内由S2→S1的水分子数多于由S1→S2的,随着溶质的扩散,最终S1和S2溶液浓度相等,表现为S1溶液液面先上升后下降,最终S1和S2溶液液面持平。

②若S1溶液浓度小于S2溶液浓度,则情况相反。

2.细胞的吸水和失水(1)动物细胞的吸水和失水②现象(2)植物细胞的吸水和失水(以成熟植物细胞为例)①原理②现象提醒当在显微镜下观察到细胞处于质壁分离状态时,细胞可能正在失水,可能正在吸水,可能处于平衡状态,也可能已死亡。

植物生理学--名词解释

第一章植物的水分代谢一、名词解释1.自由水:距离胶粒较远而可以自由流动的水分。

2.束缚水:靠近胶粒而被胶粒所束缚不易自由流动的水分。

3.渗透作用: 水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。

4.水势(ψw):每偏摩尔体积水的化学势差。

符号:ψw。

5.渗透势即溶质势(ψπ):由于溶液中溶质颗粒的存在而引起的水势降低值,符号ψπ。

用负值表示。

亦称溶质势(ψs)。

6.压力势(ψp):由于细胞壁压力的存在而增加的水势值。

一般为正值。

符号ψp。

初始质壁分离时,ψp为0,剧烈蒸腾时,ψp会呈负值。

7.衬质势(ψm):细胞胶体物质亲水性和毛细管对自由水束缚而引起的水势降低值,以负值表示。

符号ψm 。

8.小孔扩散律:气体通过多孔表面的扩散速率,不与小孔的面积成正比,而与小孔的周长成正比。

9.水分临界期:10.蒸腾作用:水分以气体状态通过植物体表面从体内散失到体外的现象。

11.根压:植物根部的生理活动使液流从根部上升的压力。

12.质壁分离:将植物细胞放到水势较低的浓溶液中,细胞渗透失水,细胞壁弹性有限,原生质体弹性较大,细胞继续失水造成细胞壁和细胞质分离的现象13.蒸腾速率:又称蒸腾强度,指植物在单位时间内,单位面积通过蒸腾作用而散失的水分量。

(g/dm2·h)14.蒸腾比率(效率):植物每消耗l公斤水时所形成的干物质重量(克)。

15.蒸腾系数:植物制造 1克干物质所需的水分量(克),又称为需水量。

它是蒸腾比率的倒致。

16.内聚力学说:又称蒸腾流-内聚力-张力学说。

即以水分的内聚力解释水分沿导管上升原因的学说。

第二章植物的矿质营养一、名词解释1. 矿质元素:2.灰分元素:亦称矿质元素,将干燥植物材料燃烧后,剩余一些不能挥发的物质称为灰分元素。

3.大量元素:在植物体内含量较多,占植物体干重达万分之一以上的元素。

包括钙、镁、硫、氮、磷、钾、碳、氢、氧等9种元素(C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S)。

生物人教版高中必修一(2019年新编)4-1 被动运输(教案)

第1节被动运输知识清单一、水进出细胞的原理——渗透作用1.渗透作用的概念水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散,称为渗透作用。

2.渗透作用具备的两个条件(1)具有③半透膜。

(2)膜两侧①②具有浓度差。

3.动物细胞的吸水和失水(1)动物细胞的细胞膜相当于半透膜。

(2)条件及现象过程条件现象吸水外界溶液的浓度<细胞质的浓度失水外界溶液的浓度>细胞质的浓度平衡外界溶液的浓度=细胞质的浓度4.植物细胞的吸水和失水(1)成熟植物细胞的结构(2)原理和现象①外界溶液浓度大于细胞液浓度时,发生质壁分离现象。

②外界溶液浓度小于细胞液浓度时,发生质壁分离复原现象。

二、植物细胞的质壁分离和复原1.实验原理成熟的植物细胞的原生质层相当于一层半透膜,细胞液具有一定的浓度,能够渗透失水和吸水。

2.实验步骤及现象3.发生质壁分离的原因(1)外因:外界溶液浓度大于细胞液浓度。

(2)内因:原生质层比细胞壁的伸缩性大。

三、自由扩散和协助扩散1.被动运输:物质以扩散方式进入细胞,不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量的跨膜运输方式,包括自由扩散和协助扩散。

2.自由扩散和协助扩散自由扩散(也叫简单扩散) 协助扩散(也叫易化扩散) 图示甲乙条件不需要转运蛋白,不消耗能量需要转运蛋白,不消耗能量运输方向高浓度一侧→低浓度一侧举例O2和CO2葡萄糖、氨基酸的顺浓度跨膜运输考点突破考点01渗透作用的原理及应用分析【典型例题】某学习小组设计了如图所示的渗透装置,U形管左右两侧的葡萄糖和麦芽糖质量浓度相等,膀胱膜不允许溶质分子通过,实验前左右两侧的液面平齐。

下列有关分析正确的是()A.实验开始后,左侧液面升高而右侧液面降低B.用纱布或滤纸取代膀胱膜会出现同样的实验现象C.实验过程中,水分子只能从右侧通过膀胱膜进入左侧D.实验达到平衡状态时,在两侧分别加入等量的麦芽糖酶,则两侧液面的高度差增大【答案】A【解析】A、若U形管左右两侧分别加入质量浓度相等的葡萄糖和麦芽糖溶液,且半透膜不允许溶质分子通过,由于葡萄糖的相对分子质量较小,葡萄糖溶液中单位体积内溶质分子较多,吸水力较大,则实验现象是左侧液面高于右侧,A 正确;B、用纱布或滤纸会允许溶质分子和水分子通过,因此二者取代膀胱膜不会出现同样的实验现象,B错误;C、实验过程中,水分子不仅能从右侧通过膀胱膜进入左侧,也能通过膀胱膜从左侧进入右侧,只不过刚开始进入左侧的水分子较多,进而导致左侧液面上升,C错误;D、实验达到平衡状态时,在两侧分别加入等量的麦芽糖酶,则随着麦芽糖被分解,右侧溶液吸水力增大,则两侧液面的高度差减小,D错误。

2-4物质跨膜运输的实例和方式

图3

A. B. C. D.

两玻璃管中液面高度一致 最终两透析袋中蔗糖溶液浓度相等 左边玻璃管中液面较高 右边玻璃管中液面较高

一、渗透作用原理

[例题3]: 如图所示的渗透装置中,玻璃缸中为清水,A、B为大小相同 透析袋并接上口径相同的小玻璃管,在A、B中分别加入30%、50%的蔗糖 溶液,初始时,左右玻璃管内液面与大烧杯中液面均相同。 问:

一、渗透作用原理

10:29

※特别提醒※ ①决定渗透方向:低浓度→高浓度 (此浓度为物质的量浓度,相同质量浓度条件下,物质的量浓度未必 相同) ②渗透作用发生过程中,半透膜两侧溶液间的水分子是进行双向运动的, 但速率不均衡。 ③水柱不再升高时:水柱产生的压力=浓度差引起的吸水力 (水柱不再升高时,膜两侧的溶液浓度并不相等) ④决定渗透速率:浓度差(浓度差越大,渗透速率越大) 2、渗透压与渗透作用 ①渗透压:溶液中溶质微粒对水 ②渗透压大小:取决于溶液中溶质微粒的数量,溶质微粒越多,对水 的吸引力越大,渗透压越高。的吸引力,即吸水能力。

第二次观察

二、实验:质壁分离和复原(植物渗透失水和吸水实验)

(五)实验分析:

10:29

吸水 质壁分离复原

清水

第二次观察 原生质层与细胞壁: 分离 → 紧贴 液泡体积变化: 小 → 大

第三次观察

液泡颜色深浅变化:深 → 浅

吸水能力变化:强 → 弱

二、实验:质壁分离和复原(植物渗透失水和吸水实验)

(三)实验材料: 紫色洋葱鳞片叶的外表皮。因为液泡呈紫色,易于观察。也可用水绵代替。 0.3g/ml的蔗糖溶液。用蔗糖溶液做质壁分离剂对细胞无毒害作用。

10:29

※特别提醒※ ①实验材料一般选择有大液泡、有颜色、成熟的植物细胞[根尖分生区细 胞(无大液泡)不能用于该实验] 实验材料的选择 ②一般不选择细菌细胞,它能发生质壁分离,但现象不明显。 ③不能选择动物细胞,它无细胞壁,不能发生质壁分离现象。 ④本实验用30%(0.3g/ml)的蔗糖溶液(既明显出现质壁分离,又不会 杀死细胞) ⑤使用浓度过高的蔗糖溶液(质量浓度为0.5 g/mL),质壁分离现象明显, 但不能复原,因为溶液浓度过高,细胞过度失水而死亡。 ⑥使用质量浓度为1 mol•L-1的KNO3溶液,因为K+和NO3-可被细胞吸收, 使细胞液浓度增大,所以细胞先发生质壁分离后又自动复原。(尿素、甘 油、乙二醇等现象同上) 加一定量的KNO3、尿素、NaCl、乙二醇溶液, 可观察到质壁分离和质壁分离复原。

植物生理学名词解释(1)

名词解释自由水:不被原生质胶体吸附的,能自由移动并起溶剂作用的水。

束缚水:被原生质胶粒紧密吸附的或存在于大分子结合空间的水,不能自由移动,也不起溶剂作用的水。

生理需水:直接满足植物生命活动的所需的水。

生态需水:通过改变栽培环境,特别是土壤条件,从而间接地对植物产生影响的水分。

水孔蛋白aquaporin, AQP是指细胞膜上能选择性地高效转运水分子的水通道蛋白水势:在相同温度、压力下,体系中水与纯水之间每mol体积水的自由能之差。

用ψw 表示,单位为帕(Pa)。

标准状态下,纯水水势=0渗透作用:osmosis水分子透过半透膜从水势高的系统向水势低的系统移动的作用称渗透作用。

渗透势ψs,是由于溶质的存在而引起水的自由能下降的值,为负值,ψS=-iCRTψp:由于压力存在而增加的水势。

(在细胞中是细胞壁压力)一般压力势为正值,只有在特殊情况下如质壁分离时ψp=0,强烈蒸腾时ψp<0。

ψm:(衬质势):由于衬质存在而引起水势降低的数值。

一般为负值衬质:亲水层表面能吸附水的物质主动吸水——由于根系生理活动而引起的吸水过程叫主动吸水。

被动吸水:由于枝叶蒸腾引起的根部吸水,叫被动吸水。

被动吸水是植物吸水的主要方式蒸腾拉力:由于蒸腾作用产生一系列水势梯度使导管中水分上升的力量称为蒸腾拉力。

蒸腾拉力-内聚力-张力学说(内聚力学说): 由于水的内聚力大于张力,还由于水与输导组织间有强的附着力,所以水柱不会中断而使水分向上运输.蒸腾作用:水分以气态形式通过植物体表面散失到体外的过程。

蒸腾速率(蒸腾强度):单位时间单位叶面积蒸腾的水量蒸腾比率TR (蒸腾效率)表示指植物在一定生长期内所积累的干物质与蒸腾失水量之比。

常用g.kg-1表示。

蒸腾系数WUE又称为需水量。

植物在一定生长时期内的蒸腾失水量与积累的干物质量之比。

水分临界期critical period of water:作物一生中对水分缺乏最敏感、最易受害的时期称~。

必修一(8)渗透作用的原理和应用

例3. 紫色洋葱的外表皮细胞能在一定浓度的蔗 糖溶液中发生质壁分离,下列条件中属于发生 该现象必要条件的是( ) A.细胞壁的伸缩性小于原生质层 B.细胞膜外侧有识别水分子的受体 C.液泡中有紫色的水溶性色素 D.水分子不能穿过原生质层进入液泡

A

例4:为研究甲地某植物能不能移植到乙地生长, 某生物学研究性学习小组设计了一个测定该植 物细胞液浓度的实验方案,实验结果如下表: 浓度/mol·L-1 0.15 0.2 0.25 0.3 质壁分离状况 不分离 刚分离 显著 显著

1、一般选择什么实验材料?为什么?根据选材特点, 你能否提出其他合适的实验材料? 其他材料:黑藻叶片(叶片薄,叶绿体呈现绿色,液 泡无色,可观察到绿色的原生质层变化)。 2、简单描述实验的基本步骤及结果、结论。 3、你认为本实验是否应该再设置对照试验?为什么? 不用,本实验自身前后三次观察,两次对照: 制作装片观察初始状态——置于蔗糖溶液质壁分 离——置于清水质壁分离复原

A<B<C A>B>C

⑤萝卜条长度实验前/后:A变大,B不变,C变小

三、质壁分离与复原实验的拓展与应用

阅读资料P33,三2部分,先自己阅读,后 小组讨论,完成对五个应用的理解。

例1.用浓度为0.075 g/mL的红色胭脂红 染液代替蔗糖溶液,滴加至无色的洋葱 内表皮细胞周围,也会发生质壁分离现 象。此时呈红色的部位是( ) A.整个细胞 B.细胞膜和细胞壁之间 C.细胞膜以内 D.细胞膜和液泡膜之间

高二下学期生物作业(四)

(1)乙 没有由核膜包被的细胞核 (2)高尔基体 与细胞壁的形成有关 (3)14液泡 (4)2、4、14 中心体 有丝分裂 (5)11 15 核仁 (6)差速离心法

渗透作用 的原理和应用

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

感悟拓展:

细胞吸水和失水原理在生产生活中的应用

(1)对农作物的合理灌溉,既满足了作物对水分的需要,同时也降低了土 壤溶液的浓度,有利于水分的吸收。

(2)盐碱地中的植物不易存活或一次施肥过多造成“烧苗”现象,都是因 为土壤溶液浓度过高,甚至超过了根细胞液浓度,导致根细胞不易吸水 甚至失水造成的。

(3)糖渍、盐渍食品不易变质的原因是在食品外面和内部形成很高浓度的 溶液,使微生物不能在其中生存和繁殖,所以能较长时间的保存。

②膜两侧具有浓度差:

(3)探究物质能否通过半透膜(以碘和淀粉为例):

烧杯内盛 淀粉溶液

漏斗内盛碘液

结论

变蓝 不变蓝

变蓝 不变蓝

不变蓝 变蓝 变蓝

不变蓝

碘能通过半透膜,而淀粉不能 淀粉能通过半透膜,而碘不能

淀粉和碘都能通过半透膜 淀粉和碘都不能通过半透膜

【高考警示钟】

①渗透作用模型中特别强调溶质分子不能通过半透膜.

(2)实验试剂使用:

实验材料在实验过程中必须保持一定的生理活性,高浓度溶液的浓度不能过高。

①使用浓度过高的蔗糖溶液(0.5 g/mL),质壁分离现象明显,但不能复原,因 为溶液浓度过高,细胞过度失水而死亡。浓度过低不能引起质壁分离或质壁分 离速度太慢 ②使用质量浓度为1 mol·L-1的醋酸溶液,则不发生质壁分离及复原现象。因为醋 酸能杀死细胞,使原生质层失去选择透过性。(盐酸、酒精) 蔗糖溶液(0.3 g/mL):能使洋葱鳞茎细胞发生质壁分离,对细胞的伤害也较小。 清水:可使质壁分离复原

(4)医用的生理盐水浓度为0.9%,其渗透压与人体细胞外液的渗透压相当, 可以使人体细胞保持正常的形态和功能。

五、渗透作用原理的运用 (1)判断植物细胞的生活状况; (2)判断植物细胞的细胞液浓度的大小; (3)判断外界溶液浓度的大小; (4)验证生物膜的选择透过性; (5)验证细胞膜与细胞壁的伸缩性不同; (6)判断外界溶解的成分; (7)生活中杀菌、防腐、腌制食品。

典例1 如图实验装置,玻璃槽中是蒸馏水,半透膜允许单糖

透过。倒置的长颈漏斗中先装入蔗糖溶液,一定时间后再

A 加入蔗糖酶。最可能的实验现象是( )

A.漏斗中液面开始时先上升,加酶后又下降 B.在玻璃槽中会测到蔗糖和蔗糖酶 C.漏斗中液面开始时先下降,加酶后一直上升 D.在玻璃槽中会测到葡萄糖、果糖和蔗糖酶

B.≤0.2 mol/L D.≥0.3 moL/L

2. 将人类的红血球置于不同浓度蔗糖液中,浸泡半小时之后 的结果如图。依照血球外形的变化判断蔗糖液的浓度,由高到低

排列,正确的是( D )

A. 甲>乙>丙>丁 B. 丁>甲>乙>丙 C. 丙>丁>甲>乙 D. 丙>乙>丁>甲

3.浸泡在一定浓度KNO3溶液中的洋葱表皮细胞,发生质 壁分离后又出现质壁分离复原,与此过程直接相关的细胞器

有( )

A.液泡

B.线粒体、液泡

C.线粒体

D.线粒体、高尔基体

【解析】选B。质壁分离与水分的流失有关,水分的流失与

液泡有关。质壁分离的自动复原与细胞吸收K+和NO3-有关, 细胞吸收K+是主动运输过程,需要消耗能量,故该过程与线

粒体有关。

Hale Waihona Puke 4.下图表示以洋葱表皮为材料,0.3g·mL-1蔗糖溶液、0.5g·mL-1蔗糖溶液、 0.3g·mL-1尿素溶液及清水进行相关实验(时间m表示开始用四种溶液分别处理洋 葱表皮;时间n表示都用清水处理洋葱表皮),测得该细胞原生质体体积变化, 图中代表尿素溶液处理结果的是( )

总结:

质壁分离产生的条件:

(1)具有大液泡 (2)具有细胞壁 (3)活细胞

质壁分离产生的原因: 内因:原生质层伸缩性大于细胞壁伸缩性 外因:外界溶液浓度>细胞液浓度

6.实验结论

植物细胞原生质层相当于一层半透膜,成熟的植物细胞靠渗透作用吸水。 细胞液与细胞外界溶液发生了渗透作用。

当外界溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞失水,发生质壁分离;

结论:细胞相当于渗透装置

问题探讨:

1、红细胞内的血红蛋白等有机物能透过细胞膜吗? 一般不能

2、当外界溶液的浓度低时,红细胞一定会由于吸水而涨破吗?

不一定,浓度差很大时会涨破 浓度差不是很大时不会涨破

3、食物较咸时,口腔和唇粘膜有什么感觉?为什么?

干燥难受的感觉,外界浓度高, 口腔和唇粘膜细胞失水

三、成熟的植物细胞的吸水和失水

4.如果烧杯中不是清水,而是同 样浓度的蔗糖溶液,结果又会 怎样?

一、渗透作用

1.渗透系统的组成(如图) 2、渗透作用发生条件:

(1)半透膜:可以是生物性的选择透过性膜,如 细胞膜,也可以是物理性的过滤膜,如玻璃纸。

(2)半透膜两侧的溶液具有浓度差。

3、渗透作用的原理: 水分子通过半透膜的扩散作用。

当外界溶液浓度小于细胞液浓度时,细胞吸水,发生质壁分离复原。

问

1.如果没有细胞壁,实验结果会有什么不同?

题

不会发生质壁分离现象,只发生渗透作用的吸水或失水

讨

2.如果滴加的是0.5g/ml的蔗糖溶液,实验结果会有什么不同?

论:

高浓度的蔗糖溶液导致植物细胞严重失水而死亡,不可能发

生质壁分离复原

3.为什么植物细胞失水时,原生质层与细胞壁不是一起变化,而是发 生质壁分离?

第四章 第一节、物质的跨膜运输实例

考点一、细胞的吸水和失水 考点二、观察植物细胞的质壁分离与复原 考点三、物质跨膜运输的其他实例

渗透现象演示

高 30%

蔗糖 溶液

清 水

低

溶液浓度

渗透现象

1.渗透作用进行时,蔗糖分子是 否通过半透膜?

2. 漏斗的液面会无限上升吗?

3.如果用一纱布代替半透膜,结 果会怎样?原因?

①未形成液泡的细胞: 靠吸胀作用吸水

吸胀作用:未形成液泡的细胞(干燥的种子和根尖分生区的细胞)主要

靠细胞内的蛋白质、淀粉和纤维素等亲水性物质吸收水分。

注意:亲水性:蛋白质>淀粉>纤维素 ②液泡形成以后的细胞:细胞主要靠渗透作用吸水

细胞液浓度>外界溶液浓度—-----细胞吸水; 细胞液浓度<外界溶液浓度—-----细胞失水。

高浓度溶液中:由于外界溶液浓度>细胞质的浓度 红细胞—失——水—皱—缩——。

在等渗溶液中:由外界溶液浓度=细胞质的浓度 红细胞——吸—水—和—失—水——动。态平衡

分析结果、得出结论: 红细胞的细胞膜相当于一层半透膜

其它动物细胞吸水和失水和原理与红细胞的是一样的。

二、动物细胞的吸水和失水

(1)人成熟红细胞中发生渗透作用的条件: ①_细__胞__膜__相当于半透膜; ②_细__胞__质__与__外__界__溶__液__之间存在浓度差。

实

1.探究性实验的一般过程:根据观察到的现象,提出问

验

题→作出假设→预测结果→进行实验→分析结果得出结论

探

究

→表达交流→进一步探究。

2.假设:原生质层相当于一层半透膜。

3.预期结果:由于原生质层相当于一层半透膜,水分

子可以自由透过,而蔗糖分子不能透过,因此,在清水中植

物细胞的中央液泡会变大,细胞膨胀。

1.为探究植物A能不能移植到甲地生长,某生物学研究 性学习小组通过实验测定了植物A细胞液的浓度,实验结 果如表。为保证植物A移植后能正常生存,则甲地土壤溶

液的浓度应( A )

浓度 (mol/L)

质壁分离 状态

0.15 不分离

0.2

0.25

0.3

刚分离 显著分离 显著分离

A.≤0.15 mol/L C.≥0.2 mol/L

4.实验流程 观察指标:液泡大小、颜色及原生

质层位置的变化

原生质层紧贴细胞壁 (引流法)

低

思考:

植物细胞质 壁复原后, 仍将细胞继 续放置水中, 细胞会涨破 吗?

蔗糖 溶液

清水

中央液 泡大小

原生质层 的位置

细胞 大小

变小

逐渐恢复到 原来的位置

脱离细胞壁

逐渐恢复到 原来的位置

基本 不变

基本 不变

b过程:第二次对照 操作:低浓度溶液处理 对照:复原后状态与质壁分离状态

注意事项:

如果使用质量浓度为KNO3溶液,原生质层具有选择透过性,K+和NO3-可 被细胞吸收,使细胞液浓度增大,水分子进入细胞,所以细胞先发生质壁分 离后又自动复原。 (尿素、甘油、乙二醇等现象同上)

总结:植物细胞吸水方式

胞对不同无机盐离子的吸收均有差异,说明植物细

胞膜对无机盐离子的吸收具有选择性。

0 Mg2+

Ca2+

Si4+ 离子

1、水稻培养液中的钙、镁两种离子浓度为什么会增高? 2、不同作物对无机盐离子的吸收有差异吗?

结论:

(1)不同植物细胞对同一无机盐离子、同一植物细胞对不同无机离子的 吸收均有差异,说明植物细胞膜对无机盐离子的吸收具有选择性。 (番茄吸收Ca2+、Mg2+多,吸收Si4+少;水稻吸收Si4+多,而吸收 Ca2+、Mg2+少,从营养学角度讲番茄的补钙效果比水稻好。)

(2)在达到渗透平衡后,若存在如图所示的液面差Δh,则S1溶液浓 度仍大于S2。

5、渗透系统的应用

(1)比较不同溶液浓度大小

漏斗内

溶液浓度

M

现象及结 论

①若漏斗内液面上升,则:M>N ②若漏斗内液面不变,则:M=N ③若漏斗内液面下降,则:M<N

烧杯内 N

(2)验证渗透作用发生的条件: ①具有半透膜:

5、植物细胞质壁分离的现象与原因:

①现象:__细__胞__壁____与___原__生__质__层__分离;

液泡:大

小

细胞液颜色:浅

深

②外因:_外__界__溶__液__浓度>__细__胞__液__浓度,导致细胞 __失__水___; ③内因:__细__胞__壁__的__伸__缩__性__小__于__原__生__质__层___。