第三章课后思考题

第三章思考题

思考题:1. 什么是自发过程?实际过程一定是自发过程?2. 为什么热力学第二定律也可表达为:“一切实际过程都是热力学不可逆的”?3. 可逆过程的热温商与熵变是否相等,为什么? 不可过程的热温商与熵变是否相等?4. 以下这些说法的错误在哪里?为什么会产生这样的错误?写出正确的说法。

(1)因为/BrAS Q Tδ∆=⎰,所以只有可逆过程才有熵变;而ΔS>∑δQ Ir/T,所以不可逆过程只有热温商,但是没有熵变。

(2) 因为ΔS>∑δQ Ir/T,所以系统由初态A 经不同的不可逆过程到达终态B,其熵的变值各不相同。

(3) 因为/BrAS Q Tδ∆=⎰,所以只要初、终态一定,过程的热温商的值就是一定的,因而ΔS 是一定的。

5.“对于绝热过程有ΔS≥0,那末由A态出发经过可逆与不可逆过程都到达B态,这样同一状态B就有两个不同的熵值,熵就不是状态函数了”。

显然,这一结论是错误的,错在何处?请用理想气体绝热膨胀过程阐述之。

6. 263K 的过冷水结成263K 的冰,ΔS<0,与熵增加原理相矛盾吗?为什么?7.“p⊙、298K过冷的水蒸气变成298K 的水所放的热Q p,Q p=ΔH,而ΔH只决定于初、终态而与等压过程的可逆与否无关,因而便可用该相变过程的热Q p,根据ΔS=Q p/T (T为298 K)来计算系统的熵变”这种看法是否正确?为什么?8. 如有一化学反应其等压热效应ΔH<0,则该反应发生时一定放热,且ΔS<0,对吗?为什么?9. 根据S=lnΩ,而Ω是微粒在空间与能量分布上混乱程度的量度,试判断下述等温等压过程的ΔS是大于零? 小于零? 还是等于零?(1) NH4NO3(s)溶于水;(2) Ag+(aq)+2NH3(g)—→Ag(NH3)2+;(3)2KClO3(s)—→KCl(s)+3O2(g);(4)Zn(s)+H2SO4(aq)—→ZnSO4(aq)+H2(g)10. 物质的标准熵S⊙(298K)值就是该状态下熵的绝对值吗?11. 式dG T,p,W'=0≤0与式ΔG T,p≤0在意义上有何不同? 为什么用后式判定过程的自发性时不需加上无非体积功的条件呢?12. “ΔG T,p,W'=0≤0 说明ΔG<0 的过程只能在T,p一定,且W'=0 的条件下才能发生”,这种说法对吗? 为什么?13. 关于公式ΔG T,p=W R'的下列说法是否正确?为什么?(1) “系统从A 态到B 态不论进行什么过程ΔG 值为定值且一定等于W'”;(2) “等温等压下只有系统对外做非体积功时G 才降低”;(3) “G就是系统中能做非体积功的那一部分能量”。

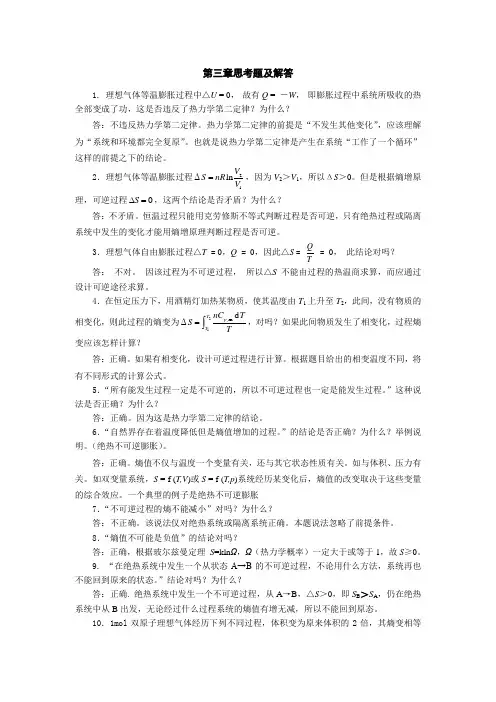

第三章思考题及解答

第三章思考题及解答1. 理想气体等温膨胀过程中△U = 0, 故有Q = -W , 即膨胀过程中系统所吸收的热全部变成了功,这是否违反了热力学第二定律?为什么?答:不违反热力学第二定律。

热力学第二定律的前提是“不发生其他变化”,应该理解为“系统和环境都完全复原”。

也就是说热力学第二定律是产生在系统“工作了一个循环”这样的前提之下的结论。

2.理想气体等温膨胀过程21ΔlnV S nR V =,因为V 2>V 1,所以ΔS >0。

但是根据熵增原理,可逆过程0S ∆=,这两个结论是否矛盾?为什么?答:不矛盾。

恒温过程只能用克劳修斯不等式判断过程是否可逆,只有绝热过程或隔离系统中发生的变化才能用熵增原理判断过程是否可逆。

3.理想气体自由膨胀过程△T = 0,Q = 0,因此△S =QT= 0, 此结论对吗? 答: 不对。

因该过程为不可逆过程, 所以△S 不能由过程的热温商求算,而应通过设计可逆途径求算。

4.在恒定压力下,用酒精灯加热某物质,使其温度由T 1上升至T 2,此间,没有物质的相变化,则此过程的熵变为21,m d ΔT p T nC T S T=⎰,对吗?如果此间物质发生了相变化,过程熵变应该怎样计算?答:正确。

如果有相变化,设计可逆过程进行计算。

根据题目给出的相变温度不同,将有不同形式的计算公式。

5.“所有能发生过程一定是不可逆的,所以不可逆过程也一定是能发生过程。

”这种说法是否正确?为什么?答:正确。

因为这是热力学第二定律的结论。

6.“自然界存在着温度降低但是熵值增加的过程。

”的结论是否正确?为什么?举例说明。

(绝热不可逆膨胀)。

答:正确。

熵值不仅与温度一个变量有关,还与其它状态性质有关。

如与体积、压力有关。

如双变量系统,S = f (T,V )或S = f (T,p )系统经历某变化后,熵值的改变取决于这些变量的综合效应。

一个典型的例子是绝热不可逆膨胀7.“不可逆过程的熵不能减小”对吗?为什么?答:不正确。

分析化学:第3章课后习题答案

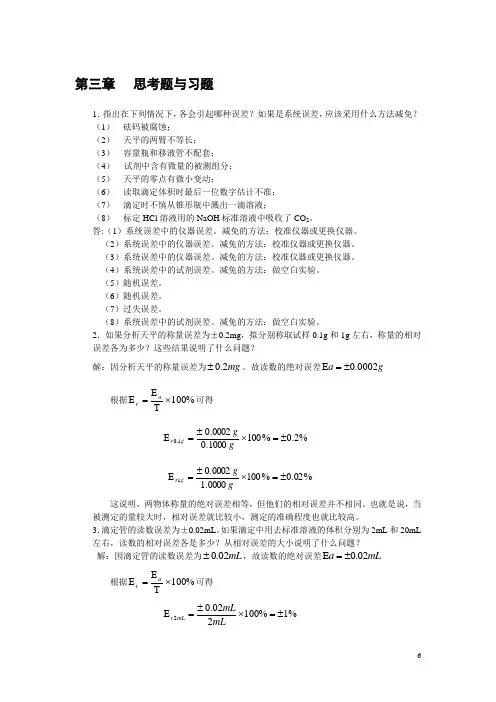

第三章 思考题与习题1.指出在下列情况下,各会引起哪种误差?如果是系统误差,应该采用什么方法减免? (1) 砝码被腐蚀;(2) 天平的两臂不等长; (3) 容量瓶和移液管不配套;(4) 试剂中含有微量的被测组分; (5) 天平的零点有微小变动;(6) 读取滴定体积时最后一位数字估计不准; (7) 滴定时不慎从锥形瓶中溅出一滴溶液;(8) 标定HCl 溶液用的NaOH 标准溶液中吸收了CO 2。

答:(1)系统误差中的仪器误差。

减免的方法:校准仪器或更换仪器。

(2)系统误差中的仪器误差。

减免的方法:校准仪器或更换仪器。

(3)系统误差中的仪器误差。

减免的方法:校准仪器或更换仪器。

(4)系统误差中的试剂误差。

减免的方法:做空白实验。

(5)随机误差。

(6)随机误差。

(7)过失误差。

(8)系统误差中的试剂误差。

减免的方法:做空白实验。

2.如果分析天平的称量误差为±0.2mg ,拟分别称取试样0.1g 和1g 左右,称量的相对误差各为多少?这些结果说明了什么问题?解:因分析天平的称量误差为mg 2.0±。

故读数的绝对误差g a 0002.0±=E根据%100⨯TE =E ar 可得 %2.0%1001000.00002.01.0±=⨯±=E ggg r%02.0%1000000.10002.01±=⨯±=E ggg r这说明,两物体称量的绝对误差相等,但他们的相对误差并不相同。

也就是说,当被测定的量较大时,相对误差就比较小,测定的准确程度也就比较高。

3.滴定管的读数误差为±0.02mL 。

如果滴定中用去标准溶液的体积分别为2mL 和20mL 左右,读数的相对误差各是多少?从相对误差的大小说明了什么问题?解:因滴定管的读数误差为mL 02.0±,故读数的绝对误差mL a 02.0±=E 根据%100⨯T E =E ar 可得 %1%100202.02±=⨯±=E mLmLmL r%1.0%1002002.020±=⨯±=E mLmLmL r这说明,量取两溶液的绝对误差相等,但他们的相对误差并不相同。

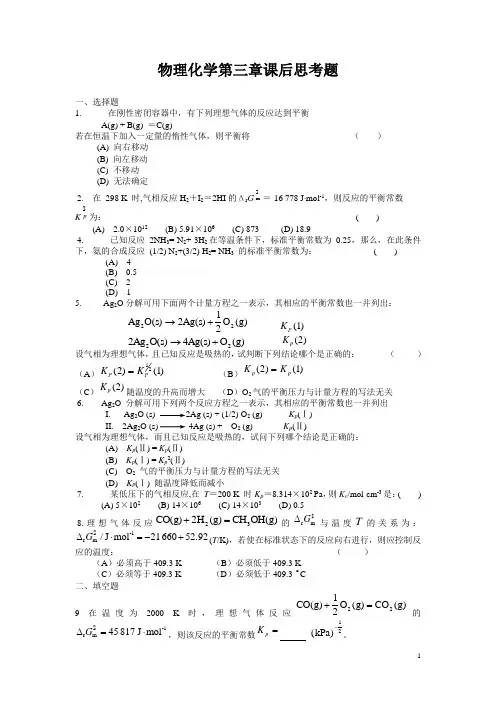

物理化学第三章化学平衡课后思考题

1物理化学第三章课后思考题一、选择题1. 在刚性密闭容器中,有下列理想气体的反应达到平衡 A(g) + B(g) =C(g) 若在恒温下加入一定量的惰性气体,则平衡将 ( )(A) 向右移动(B) 向左移动(C) 不移动(D) 无法确定2. 在 298 K 时,气相反应H 2+I 2=2HI 的Δr G m $=-16 778 J ⋅mol -1,则反应的平衡常数 K p $为: ( )(A) 2.0×1012 (B) 5.91×106 (C) 873 (D) 18.94. 已知反应 2NH 3= N 2+ 3H 2在等温条件下,标准平衡常数为 0.25,那么,在此条件下,氨的合成反应 (1/2) N 2+(3/2) H 2= NH 3 的标准平衡常数为: ( )(A) 4(B) 0.5(C) 2(D) 15. Ag 2O 分解可用下面两个计量方程之一表示,其相应的平衡常数也一并列出:Ag O s Ag s O g 22212()()()→+ K P ()1 2422Ag O s Ag s O g ()()()→+ K p()2 设气相为理想气体,且已知反应是吸热的,试判断下列结论哪个是正确的: ( )(A )K K P ()()2112= (B )K K p p ()()21= (C )K p ()2随温度的升高而增大 (D )O 2气的平衡压力与计量方程的写法无关6. Ag 2O 分解可用下列两个反应方程之一表示,其相应的平衡常数也一并列出 I. Ag 2O (s) 2Ag (s) + (1/2) O 2 (g) K p (Ⅰ) II. 2Ag 2O (s) 4Ag (s) + O 2 (g) K p (Ⅱ)设气相为理想气体,而且已知反应是吸热的,试问下列哪个结论是正确的:(A) K p (Ⅱ) = K p (Ⅱ)(B) K p (Ⅰ) = K p 2(Ⅱ)(C) O 2 气的平衡压力与计量方程的写法无关(D) K p (Ⅰ) 随温度降低而减小7. 某低压下的气相反应,在 T =200 K 时K p =8.314×102 Pa ,则K c /mol·cm -3是:( )(A) 5×102 (B) 14×106 (C) 14×103 (D) 0.58.理想气体反应CO g H g CH OH g ()()()+=223的r m ΔG $与温度T 的关系为:-1r m /J mol 2166052.92G ∆⋅=-+$(T /K),若使在标准状态下的反应向右进行,则应控制反应的温度: ( )(A )必须高于409.3 K (B )必须低于409.3 K(C )必须等于409.3 K (D )必须低于409.3 °C二、填空题9 在温度为2000 K 时,理想气体反应CO g O g CO g ()()()+=1222的-1r m 45817J mol G ∆=⋅$,则该反应的平衡常数K p = ()kPa -12。

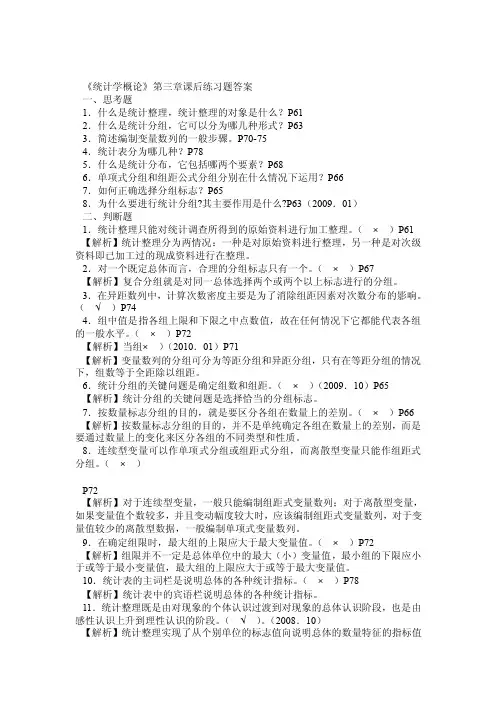

《统计学概论》第三章课后练习题答案

《统计学概论》第三章课后练习题答案一、思考题1.什么是统计整理,统计整理的对象是什么?P612.什么是统计分组,它可以分为哪几种形式?P633.简述编制变量数列的一般步骤。

P70-754.统计表分为哪几种?P785.什么是统计分布,它包括哪两个要素?P686.单项式分组和组距公式分组分别在什么情况下运用?P667.如何正确选择分组标志?P658.为什么要进行统计分组?其主要作用是什么?P63(2009.01)二、判断题1.统计整理只能对统计调查所得到的原始资料进行加工整理。

(×)P61 【解析】统计整理分为两情况:一种是对原始资料进行整理,另一种是对次级资料即已加工过的现成资料进行在整理。

2.对一个既定总体而言,合理的分组标志只有一个。

(×)P67【解析】复合分组就是对同一总体选择两个或两个以上标志进行的分组。

3.在异距数列中,计算次数密度主要是为了消除组距因素对次数分布的影响。

(√ )P744.组中值是指各组上限和下限之中点数值,故在任何情况下它都能代表各组的一般水平。

(×)P72【解析】当组×)(2010.01)P71【解析】变量数列的分组可分为等距分组和异距分组,只有在等距分组的情况下,组数等于全距除以组距。

6.统计分组的关键问题是确定组数和组距。

(×)(2009.10)P65【解析】统计分组的关键问题是选择恰当的分组标志。

7.按数量标志分组的目的,就是要区分各组在数量上的差别。

(×)P66 【解析】按数量标志分组的目的,并不是单纯确定各组在数量上的差别,而是要通过数量上的变化来区分各组的不同类型和性质。

8.连续型变量可以作单项式分组或组距式分组,而离散型变量只能作组距式分组。

(×)P72【解析】对于连续型变量,一般只能编制组距式变量数列;对于离散型变量,如果变量值个数较多,并且变动幅度较大时,应该编制组距式变量数列,对于变量值较少的离散型数据,一般编制单项式变量数列。

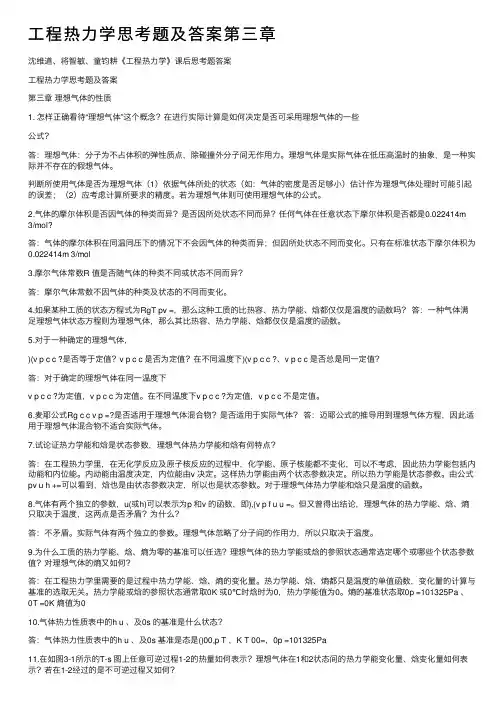

工程热力学思考题及答案第三章

⼯程热⼒学思考题及答案第三章沈维道、将智敏、童钧耕《⼯程热⼒学》课后思考题答案⼯程热⼒学思考题及答案第三章理想⽓体的性质1. 怎样正确看待“理想⽓体”这个概念?在进⾏实际计算是如何决定是否可采⽤理想⽓体的⼀些公式?答:理想⽓体:分⼦为不占体积的弹性质点,除碰撞外分⼦间⽆作⽤⼒。

理想⽓体是实际⽓体在低压⾼温时的抽象,是⼀种实际并不存在的假想⽓体。

判断所使⽤⽓体是否为理想⽓体(1)依据⽓体所处的状态(如:⽓体的密度是否⾜够⼩)估计作为理想⽓体处理时可能引起的误差;(2)应考虑计算所要求的精度。

若为理想⽓体则可使⽤理想⽓体的公式。

2.⽓体的摩尔体积是否因⽓体的种类⽽异?是否因所处状态不同⽽异?任何⽓体在任意状态下摩尔体积是否都是0.022414m 3/mol?答:⽓体的摩尔体积在同温同压下的情况下不会因⽓体的种类⽽异;但因所处状态不同⽽变化。

只有在标准状态下摩尔体积为0.022414m 3/mol3.摩尔⽓体常数R 值是否随⽓体的种类不同或状态不同⽽异?答:摩尔⽓体常数不因⽓体的种类及状态的不同⽽变化。

4.如果某种⼯质的状态⽅程式为RgT pv =,那么这种⼯质的⽐热容、热⼒学能、焓都仅仅是温度的函数吗?答:⼀种⽓体满⾜理想⽓体状态⽅程则为理想⽓体,那么其⽐热容、热⼒学能、焓都仅仅是温度的函数。

5.对于⼀种确定的理想⽓体,)(v p c c ?是否等于定值?v p c c 是否为定值?在不同温度下)(v p c c ?、v p c c 是否总是同⼀定值?答:对于确定的理想⽓体在同⼀温度下v p c c ?为定值,v p c c 为定值。

在不同温度下v p c c ?为定值,v p c c 不是定值。

6.麦耶公式Rg c c v p =?是否适⽤于理想⽓体混合物?是否适⽤于实际⽓体?答:迈耶公式的推导⽤到理想⽓体⽅程,因此适⽤于理想⽓体混合物不适合实际⽓体。

7.试论证热⼒学能和焓是状态参数,理想⽓体热⼒学能和焓有何特点?答:在⼯程热⼒学⾥,在⽆化学反应及原⼦核反应的过程中,化学能、原⼦核能都不变化,可以不考虑,因此热⼒学能包括内动能和内位能。

第3章思考题和习题解答

第3章短路电流计算3-1 什么叫短路?短路的类型有哪些?造成短路的原因是什么?短路有什么危害?答:短路是不同相之间,相对中线或地线之间的直接金属性连接或经小阻抗连接。

短路种类有三相短路,两相短路,单相短路和两相接地短路。

短路的原因主要有设备绝缘自然老化,操作过电压,大气过电压,污秽和绝缘受到机械损伤等。

短路的危害有:1 短路产生很大的热量,导体温度身高,将绝缘损坏。

2 短路产生巨大的电动力,使电气设备受到变形或机械损坏。

3 短路使系统电压严重降低,电器设备正常工作受到破坏。

4 短路造成停电,给国家经济带来损失,给人民生活带累不便。

5严重的短路将影响电力系统运行的稳定性,使并联运行的同步发电机失去同步,严重的可能造成系统解列,甚至崩溃。

6 不对称短路产生的不平横磁场,对附近的通信线路和弱电设备产生严重的电磁干扰,影响其正常工作。

3-2 什么叫无限大功率电源供电系统?它有什么特征?为什么供配电系统短路时,可将电源看做无限大功率电源供电系统?答:所谓“无限大容功率电源”是指端电压保持恒定、没有内部阻抗和功率无限大的电源,它是一种理想电源,即相当于一个恒压源。

无限大功率电源供电系统的特征是:系统的容量无限大、系统阻抗为零和系统的端电压在短路过程中维持不变。

实际上并不存在真正的无限大功率电源,任何一个电力系统的每台发电机都有一个确定的功率,即有限功率,并有一定的内部阻抗。

当供配电系统容量较电力系统容量小得多,电力系统阻抗不超过短路回路总阻抗的5%~10%,或短路点离电源的电气距离足够远,发生短路时电力系统母线降低很小,此时可将电源看做无限大功率电源供电系统,从而使短路电流计算大为简化。

3-3无限大功率电源供电系统三相短路时,短路电流如何变化?答:三相短路后,无源回路中的电流由原来的数值衰减到零;有源回路由于回路阻抗减小,电流增大,但由于回路内存在电感,电流不能发生突变,从而产生一个非周期分量电流,非周期分量电流也不断衰减,最终达到稳态短路电流。

【课后答案】毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课后思考题答案【3-5章】

第三章思考习题1.如何理解中国革命的实践与新民主主义革命理论之间的关系?新民主主义革命理论不是凭空产生的,而是中国革命实践经验的总结和概括。

中国共产党成立后,开始把马克思主义与中国革命具体实际相结合。

党的二大明确提出了党在民主革命时期的纲领。

此后,京汉铁路工人罢工失败的教训也使党认识到,中国革命必须建立广泛的统一战线。

党的三大提出了建立国共合作统一战线的思想,但是,并没有明确提出无产阶级的领导权问题。

随着大革命的兴起和发展,统一战线内部争夺领导权的斗争日益激化。

到党的四大,第一次明确提出了坚持无产阶级领导权和农民同盟军的思想。

1926年前后,党逐步形成了新民主主义革命的基本思想。

大革命失败后,毛泽东对党成立以来的经验,尤其是党在大革命时期的经验进行了比较系统的总结,对中国革命的新道路进行了艰辛探索。

在党的八七会议上,毛泽东总结大革命失败的教训,提出"须知政权是由枪杆子中取得的"著名论断。

在创建农村革命根据地的过程中,毛泽东论述了中国红色政权存在和发展的原因及其条件;总结了实行"工农武装割据"的经验;提出中国革命应当先占乡村、后取城市的战略,初步形成了农村包围城市,武装夺取政权这一具有中国特色的民主革命道路理论。

到抗日战争时期,中国革命经过了北伐战争的胜利和失败,也经过了土地革命战争的胜利和第五次反"围剿"战争的失败,积累了丰富的实践经验。

特别是经过抗日战争时期的锻炼,党对中国革命的认识逐步成熟。

毛泽东系统总结了中国革命的实践经验,在新民主主义革命的基本问题、新民主主义革命的三大法宝、新民主主义基本纲领、人民军队建设、革命根据地建设和党的建设等多方面得到展开,使新民主主义革命理论达到成熟。

抗日战争胜利后,代表中国地主阶级和官僚资产阶级利益的国民党同代表中国无产阶级和人民大众利益的共产党展开了两种命运、两种前途的战略决战。

党和毛泽东总结中国革命尤其是解放战争以来新的经验,完整地表述了新民主主义革命的总路线,提出了从新民主主义向社会主义转变的思想。

工程热力学课后思考题答案——第三章

第3章理想气体的性质1.怎样正确看待“理想气体”这个概念?在进行实际计算时如何决定是否可采用理想气体的一些公式?第一个问题很含混,关于“理想气体”可以说很多。

可以说理想气体的定义:理想气体,是一种假想的实际上不存在的气体,其分子是一些弹性的、不占体积的质点,分子间无相互作用力。

也可以说,理想气体是实际气体的压力趋近于零时极限状况。

还可以讨论什么情况下,把气体按照理想气体处理,这已经是后一个问题了。

后一个问题,当气体距离液态比较远时(此时分子间的距离相对于分子的大小非常大),气体的性质与理想气体相去不远,可以当作理想气体。

理想气体是实际气体在低压高温时的抽象。

2.气体的摩尔体积V m是否因气体的种类而异?是否因所处状态不同而异?任何气体在任意状态下摩尔体积是否都是0.022414m3/mol?气体的摩尔体积V m不因气体的种类而异。

所处状态发生变化,气体的摩尔体积也随之发生变化。

任何气体在标准状态(p=101325Pa,T=273.15K)下摩尔体积是0.022414m3/mol。

在其它状态下,摩尔体积将发生变化。

3.摩尔气体常数R值是否随气体的种类而不同或状态不同而异?摩尔气体常数R是基本物理常数,它与气体的种类、状态等均无关。

4.如果某种工质的状态方程式为pv=R g T,这种工质的比热容、热力学能、焓都仅仅是温度的函数吗?是的。

5.对于确定的一种理想气体,c p–c v是否等于定值?c p/c v是否为定值?c p–c v、c p/c v是否随温度变化?c p–c v=R g,等于定值,不随温度变化。

c p/c v不是定值,将随温度发生变化。

6.迈耶公式c p–c v=R g是否适用于动力工程中应用的高压水蒸气?是否适用于地球大气中的水蒸气?不适用于前者,一定条件下近似地适用于后者。

7.气体有两个独立的参数,u(或h)可以表示为p和v的函数,即u=f(p,v)。

但又曾得出结论,理想气体的热力学能(或焓)只取决于温度,这两点是否矛盾?为什么?不矛盾。

第三章 思考题与习题

[习题3-1] 某桥梁工程中,有一矩形截面钢筋混凝土梁,弯矩组合设计值 M d =122kN·m,结构重要性系数 0 =1.0;拟采用C25混凝土,HRB335钢筋。设计人员 有三种意见,其截面 b h 分别为 180mm × 400mm , 400mm × 1200mm , 200mm × 500mm,按单筋矩形截面计算,试判断哪种截面合适?说明原因。并计算所需受拉钢 筋面积。

图3-7 习题3-14图

[习题3-2] 求单筋矩形截面在下列情况的x、ξ、 AS 并加以分析,绘出钢筋布置 图。承受弯矩组合设计值 M d =120kN·m,结构重要性系数 0 =1.0。 截面尺寸 b×h (mm×mm) 200×500 200×500 200×500 300×500 200×600

情 况 1 2 3 4 5

图 3-6 习题 3-13 图(单位:mm)

[ 习题 3-14] 某钢筋混凝土矩形梁跨度及受到的荷载如图示, b h 250 mm× 600 mm ,混凝土采用 C30 ( f c =14.3MPa 、 f t =1.43 MPa ) ,纵筋用 HRB400 级 ( f y =360 MPa),箍筋用 HPB235 级 ( f y =210 MPa),全梁长配置箍筋 6@200,试按 承载力计算该梁所需正截面配筋并进行斜截面承载力校核。

图3-2

习题3-9图

图3-3

习题3-10图

[习题3-10] 已知计算跨经 l 0 15000mm 的 形截面梁,C20混凝土,HRB335钢 筋,梁截面尺寸如图所示。该截面弯矩为:结构自重 M GK 542 kN·m,汽车荷载 M QK 514 kN·m,结构重要性系数 0 =1.0。求受拉钢筋面积并复核截面承载力,绘 出钢筋布置图。 [习题 3-11] 下图所示为装配式 T 形截面简支梁桥横向布置图,简支梁的计算 跨径为 24.20m,试求边梁和中梁受压翼板的有效宽度 bf 。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《毛概》思考题参考答案(第三章)1.如何理解中国革命的实践与新民主主义革命理论之间的关系?新民主主义革命理论不是凭空产生的,而是中国革命实践经验的总结和概括。

中国共产党成立后,开始把马克思主义与中国革命具体实际相结合。

党的二大明确提出了党在民主革命时期的纲领。

此后,京汉铁路工人罢工失败的教训也使党认识到,中国革命必须建立广泛的统一战线。

党的三大提出了建立国共合作统一战线的思想,但是,并没有明确提出无产阶级的领导权问题。

随着大革命的兴起和发展,统一战线内部争夺领导权的斗争日益激化。

到党的四大,第一次明确提出了坚持无产阶级领导权和农民同盟军的思想。

1926年前后,党逐步形成了新民主主义革命的基本思想。

大革命失败后,毛泽东对党成立以来的经验,尤其是党在大革命时期的经验进行了比较系统的总结,对中国革命的新道路进行了艰辛探索。

在党的八七会议上,毛泽东总结大革命失败的教训,提出“须知政权是由枪杆子中取得的”著名论断。

在创建农村革命根据地的过程中,毛泽东论述了中国红色政权存在和发展的原因及其条件;总结了实行“工农武装割据”的经验;提出中国革命应当先占乡村、后取城市的战略,初步形成了农村包围城市,武装夺取政权这一具有中国特色的民主革命道路理论。

到抗日战争时期,中国革命经过了北伐战争的胜利和失败,也经过了土地革命战争的胜利和第五次反“围剿”战争的失败,积累了丰富的实践经验。

特别是经过抗日战争时期的锻炼,党对中国革命的认识逐步成熟。

毛泽东系统总结了中国革命的实践经验,在新民主主义革命的基本问题、新民主主义革命的三大法宝、新民主主义基本纲领、人民军队建设、革命根据地建设和党的建设等多方面得到展开,使新民主主义革命理论达到成熟。

抗日战争胜利后,代表中国地主阶级和官僚资产阶级利益的国民党同代表中国无产阶级和人民大众利益的共产党展开了两种命运、两种前途的战略决战。

党和毛泽东总结中国革命尤其是解放战争以来新的经验,完整地表述了新民主主义革命的总路线,提出了从新民主主义向社会主义转变的思想。

新中国成立前夕,毛泽东系统论述了人民民主专政的思想,指出人民民主专政是中国革命的主要经验和主要纲领,为新中国的成立奠定了理论和政策基础。

从新民主主义革命理论的形成来看,没有两次国共合作的实践,就没有关于统一战线的理论;没有建立和巩固农村根据地的实践,就不会有关于中国革命道路的理论;没有革命战争的实践,就不会有建立人民军队和关于军事战略的理论;没有在领导中国新民主主义革命历程中,党由小到大、由弱到强的实践,就不会有党的建设的理论。

总之,没有中国革命的实践,没有对实践经验的概括和总结,也就不会有新民主主义革命理论的形成和发展。

2.新民主主义革命总路线的主要内容是什么?如何理解新民主主义革命的领导权问题?毛泽东1948年《在晋绥干部会议上的讲话》中完整地表述了新民主主义革命总路线的内容,这就是无产阶级领导的,人民大众的,反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命。

无产阶级的领导权是中国革命的中心问题,也是新民主主义革命理论的核心问题。

区别新旧两种不同范畴的民主主义革命,根本的标志是革命的领导权掌握在无产阶级手中还是掌握在资产阶级手中。

由于帝国主义要把中国变成它们的殖民地,由于中国民族资产阶级的软弱性和妥协性,领导中国革命取得成功的重任,历史地落到了中国无产阶级及其政党的肩上。

新民主主义革命不能由任何别的阶级和任何别的政党充当领导者,只能和必须由无产阶级充当领导者。

中国工人阶级是新的社会生产力的代表,是近代中国最进步的阶级。

它具有与先进的生产方式相联系,没有私人占有的生产资料,富于组织纪律性等一般无产阶级的共同优点。

同时,中国工人阶级还具有自身的特点和优点。

一是中国工人阶级具有坚强的斗争性和彻底的革命性。

二是中国工人阶级分布集中,有利于工人阶级队伍的组织和团结,有利于革命思想的传播和形成强大的革命力量。

三是中国工人阶级大部分出身于破产的农民,和农民有着天然的联系,使工人阶级便于和农民结成亲密的联盟,共同团结战斗。

中国工人阶级的这些特点和优点,使它能够成为中国革命的领导力量。

无产阶级对中国革命的领导是通过自己的政党来实现的。

无产阶级只有在其政党的领导下,才能完成自己的历史使命。

无产阶级及其政党实现对各革命阶级的领导,必须建立以工农联盟为基础的广泛的统一战线,这是实现领导权的关键;在同资产阶级建立统一战线时,必须坚持独立自主的原则,保持党在思想上、政治上和组织上的独立性,实行又联合又斗争的方针,这是坚持领导权的基本策略;建立一支无产阶级领导的以农民为主体的强大的革命武装,是保证领导权的坚强支柱;加强无产阶级政党的建设,是实现领导权的根本保证。

3.新民主主义基本纲领的主要内容是什么?新民主主义政治纲领的主要内容是:推翻帝国主义和封建主义的统治,建立一个无产阶级领导的,以工农联盟为基础的,各革命阶级联合专政的新民主主义的共和国。

新民主主义经济纲领的主要内容是:没收封建地主阶级的土地归农民所有,没收官僚资产阶级的垄断资本归新民主主义的国家所有,保护民族工商业。

新民主主义文化纲领的主要内容是:新民主主义文化就是无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化,即民族的科学的大众的文化。

4.如何认识中国革命走农村包围城市、武装夺取政权道路的重大意义?如何认识毛泽东为主要代表的中国共产党人为这条道路的开辟作出的巨大贡献?在一个以农民为主体的半殖民地半封建的国度里进行革命,应该选择什么样的道路,这是党在领导中国革命的过程中面对的和必须回答的重大问题。

以毛泽东为主要代表的中国共产党人把马克思主义基本原理与中国革命的具体实际相结合,走出了一条不同于俄国十月革命的道路,即农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。

这条道路,是夺取革命胜利的必然之路。

第一,在近代中国这个半殖民地半封建社会里,内无民主制度而受封建主义的压迫;外无民族独立而受帝国主义的压迫。

中国的无产阶级根本不可能像在资本主义国家那样,先在城市经过长期的、公开的合法斗争,然后再组织武装起义,夺取政权。

中国无产阶级及其政党要战胜强大的敌人,革命的主要斗争形式只能是武装斗争,以革命的武装消灭反革命的武装,相应的主要组织形式必然是军队。

第二,近代中国是一个政治、经济、文化发展极不平衡的半殖民地半封建的大国。

经济政治发展的不平衡性使中国没有统一的资本主义经济,自给自足的自然经济广泛存在;中国革命的敌人虽然建立了庞大的军队,并长期占据着中心城市,但广大农村则是其统治的薄弱环节,这是农村革命根据地能够在中国存在和发展的根本原因。

由于中国是一个大国,革命力量大有回旋余地,而帝国主义国家的间接统治及其互相间的矛盾和斗争,造成了军阀割据的局面和连绵不断的军阀混战,又使红色政权获得存在和发展的缝隙。

而相当力量正式红军的存在,党的领导及其正确的政策,则是红色政权能够存在和发展的主观原因和条件。

毛泽东认为,这些原因和条件,为中国革命走农村包围城市、武装夺取政权的道路提供了可能性。

第三,中国是一个半殖民地半封建的农业大国,农民占全国人口的绝大多数,农民是无产阶级可靠的同盟军和革命的主力军。

只有实行土地革命,解决农民的土地问题,才有可能把农民充分发动起来,摧毁帝国主义和封建地主阶级反动统治的基础。

无产阶级要想夺取革命的胜利,就必须派遣自己的先锋队深入农村,从解决农民的土地问题入手,组织、发动和武装农民,使革命战争获得广大农民的支持和参加,只有把农村建设成先进的、巩固的革命根据地,才能与占据着中心城市的敌人进行长期有效的斗争,为最后夺取全国胜利奠定基础。

因此,中国革命必须把工作重心放在农村,先占乡村,后取城市,最后夺取全国政权。

中国革命道路的理论,反映了中国革命发展的客观规律,是指导革命取得胜利的唯一正确的理论。

它不是照抄照搬俄国十月革命的经验,而是从中国的实际出发,独创性地发展了马克思列宁主义关于革命的理论。

它是以毛泽东为主要代表的中国共产党人运用马克思主义的立场、观点和方法分析、研究和解决中国革命具体问题的光辉典范,对于推进马克思主义中国化具有重要的方法论意义。

邓小平指出:“马克思、列宁从来没有说过农村包围城市,这个原理在当时世界上还是没有的。

但是毛泽东同志根据中国的具体条件指明了革命的具体道路”。

5.如何理解新民主主义革命三大法宝及其相互关系?统一战线,武装斗争,党的建设,是中国共产党在中国革命中战胜敌人的三个法宝。

正确地理解了这三个问题及其相互关系,就等于正确地领导了全部中国革命。

统一战线问题是无产阶级政党策略思想的重要内容。

建立最广泛的统一战线,首先是由中国半殖民地半封建社会的阶级状况所决定的。

作为无产阶级先锋队的中国共产党所领导的革命力量,要战胜强大的反革命力量,就必须把农民、城市小资产阶级以及其他的中间阶级都团结在自己的周围,结成最广泛的统一战线。

其次,是由中国革命的长期性、残酷性及其发展的不平衡性所决定的。

革命发展的不平衡性,使得无产阶级及其政党有必要采取正确的统一战线的策略,把一切可以团结和利用的力量尽可能团结在自己的周围,夺取中国革命的最终胜利。

武装斗争是中国革命的特点和优点之一。

与资本主义国家不同,在半殖民地半封建的旧中国,帝国主义和封建主义总是凭借着反革命暴力对革命人民实行残暴的镇压。

无产阶级和广大人民群众无议会可以利用,无组织工人举行罢工的合法权利。

革命人民只有武装起来,以武装的革命反对武装的反革命。

中国共产党要领导革命取得胜利,必须不断加强党的思想建设、组织建设和作风建设。

半殖民地半封建的中国社会是一个农民为主体的国度,无产阶级人数很少,农民和其他小资产阶级占人口的大多数,农民和小资产阶级出身的党员占多数。

加之长期处于农村游击战争的环境,各种非无产阶级思想,特别是小资产阶级思想必然反映到党内来,党内无产阶级思想和非无产阶级思想之间的矛盾成为党内的主要矛盾。

这种情况决定了要建设一个广大群众性的、马克思主义的无产阶级政党,是一项艰巨的任务,也是一项伟大的工程。

三个法宝相互联系、辩证统一。

统一战线和武装斗争是中国革命的两个基本特点,是战胜敌人的两个基本武器。

统一战线是实行武装斗争的统一战线,武装斗争是统一战线的中心支柱;党的组织则是掌握统一战线和武装斗争这两个武器以实行对敌冲锋陷阵的英勇战士。