人教部编版七年级历史下册第一单元第1课 隋朝的统一与灭亡 教案

人教部编统编版初中历史七年级下册第一单元第1课《隋朝的统一与灭亡》优质课教案教学设计2篇

第1课《隋朝的统一与灭亡》教学设计第一篇教学目标:1、知识与能力:(1)知道隋朝的建立、统一的时间及意义;了解隋朝强盛的原因及表现;掌握大运河开通的目的和作用;了解科举制的创建过程及作用;知道隋朝灭亡的原因。

(2)思考与探究“隋炀帝为什么要开通大运河”“如何评价大运河的开通”等问题,培养观察问题和全面分析问题的能力。

(3)培养学生从具体历史事实引出结论的能力。

2、过程与方法:(1)通过故事、视频、材料及阅读教材等手段,创设情境,提出问题,引发学生积极思考和参与。

(2)鼓励学生参与教学过程提高学习历史的兴趣。

3.情感态度与价值观:(1)国家统一是历史发展的必然趋势;国家统一、社会安定,是经济发展的前提条件和重要保障,教育学生热爱祖国,珍惜今天的统一、安定的社会环境。

(2)大运河是古代世界上最长的运河,他的开通是我国劳动人民的智慧和力量的见证,至今仍值得我们为之骄傲。

(3)科举制度的出现时中国古代选官制度的一大变革,是促成隋朝繁荣原因之一,符合当时的社会发展需要。

重点难点:教学重点:大运河开通的目的及作用;科举制的创建过程及对当时社会的影响。

教学难点:通过学习探讨从隋朝灭亡中得到的正确启示。

学情分析:学生在上学期已经掌握了中国封建社会第一次大统一时期的秦汉时期、政权分立与民族融合的三国两晋南北朝时期的历史概况。

这些知识对于本单元的学习起了铺路搭桥的作用,使学生具备了学习隋唐历史知识的条件。

七年级学生正处于知识储备和价值观的初步形成时期,对国家和社会发展的趋势并不了解,教师要引导学生关注历史,培养正确的评价历史事件和人物的能力,培养良好的兴趣爱好,培养关注历史发展的广泛性和持续性。

教学过程:导入新课:(出示图片)一支《玉树后庭花》,成了一个没落政权的亡国之音;一首《泊秦淮》,感慨一段历史兴替的变幻无常;一株琼花,深院绽放,演绎一个淫逸暴君的穷奢传奇;一条古运河,千淌,见证一个繁盛帝国的短暂兴亡……,这里的繁盛帝国指的就是繁盛一时的隋朝,今天就让我们一起走进隋朝来了解它的历史。

新人教版(部编教材)七下历史第1课隋朝的统一与灭亡教案

讨论隋朝社会经济繁荣的原因那么具体表现有哪些? 原因:①国家统一,社会安定;②隋文帝励精图治,改革制度,发展生产,注重吏治。表现:①人口激增②粮仓丰实③垦田扩大

二、大运河的开凿

读课文找学生介绍大运河开凿的目的、基本情况和影响(作用)

(目的、时间、三点、四段、五河、作用)

讨论:隋炀帝为什么能开通大运河对此你有何有何启示如何评价大运河

教学重点

大运河的开通;科举制的兴起及影响。

教学难点

通过学习探讨从隋朝灭亡中得到的正确启示。

教学过程

二次备课

导入新课

“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”这是唐朝诗人皮日休的诗《汴河怀古》,诗中论及的事隋朝大运河和隋炀帝。那么,隋朝是如何统一全国的有哪些建树它为什么仅存在38年就灭亡了这就是我们今天要学习的内容。

板书设计第1课隋朝的统一与灭亡

1、隋朝建立

2、隋朝大运河

3、科举制

4、隋朝灭亡

教学反思:

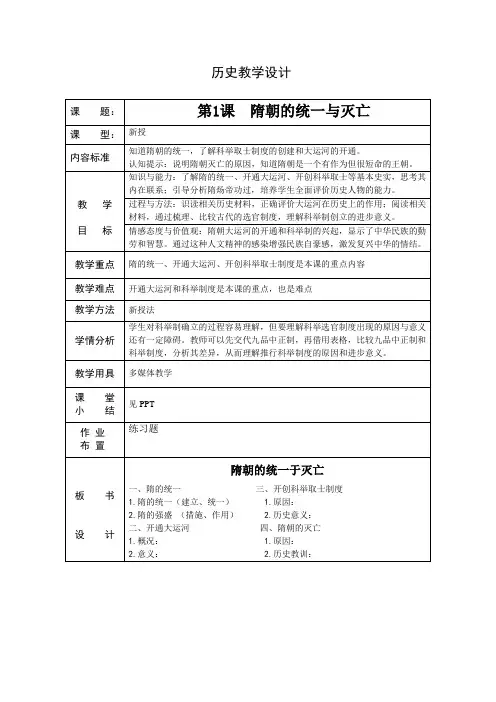

课题

第1课隋朝的统一与灭、掌握隋朝的建立与统一;掌握大运河的开通及意义;掌握科举制的创立过程和影响;从隋朝灭亡的原因中得到启示。

人教部编版七年级历史下册第一单元第1课《隋朝的统一与灭亡》教案

《隋朝的统一与灭亡》教学设计一、教学目标知识与能力:了解隋的统一、开通大运河、开创科举取士制度和隋朝的灭亡等基本史实,思考和认识历史现象之间的内在联系;通过引导学生分析隋炀帝的功过,培养学生全面评价历史人物的能力。

过程与方法:识读《隋朝大运河示意图》和相关历史材料,获取有效历史信息,正确评价大运河在历史上的作用;阅读相关材料,通过梳理、比较古代的选官制度,理解科举制创立的进步意义。

情感态度与价值观:隋朝的统一,结束了三国两晋南北朝以来长期分裂的局面,促进了社会经济的发展;民族交融和国家的统一,是各族人民的共同要求;大运河的开通,显示了我国劳动人民的智慧和力量。

二、教材分析本课涵盖隋的统一、开通大运河、开创科举取士制度以及隋朝的灭亡四个子目的内容。

四部分内容以隋朝的兴衰为主要线索,中间插入隋朝所做的两件大事:科举制度的开创与大运河的开通。

两者实际上讲的是隋朝的治理。

学习这四部分内容,首先要了解隋朝建立前后中国分裂与统一的历史状况以及古代选官制度的发展变化。

从东汉末年开始,封建割据势力一直占有巨大优势。

三国两晋南北朝时期,国家分裂,战乱频繁。

这期间尽管出现过西晋统一、北魏与北周统一黄河流域,但或者时间短暂,或者只限于局部统一。

589年,隋文帝结束长期分裂局面,再次实现国家统一。

因此,隋的统一具有划时代意义,成为随后持续300多年统一局面的起点,为中国封建社会进入鼎盛时期奠定了坚实基础。

在中国古代,地理环境是分裂出现的重要因素。

中国大陆地势西高东低,大河一般自西向东流入大海,因此南北之间的交通甚为不便。

秦朝时期修筑灵渠,将珠江流域与长江流域联系起来,而大运河将海河、黄河、淮河、长江和钱塘江连在一起。

这样,中国长城以南几大水系全部连接起来,不仅促进了南北经济文化交流,也有利于维系国家统一。

官吏制度是政治制度的重要组成部分。

为了广泛搜罗人才,汉朝通过察举制由下而上推荐人才为官。

魏晋南北朝时期的重要选官制度是九品中正制,它以门第家世来选官,有才学但出身低微的人很难到中央和地方出任高官。

部编人教版七年级历史下册_ 第1课 《隋朝的统一与灭亡》教学设计

第1课隋朝的统一与灭亡教学设计教学目标:1、知识与能力:直到隋朝的统一,了解科举取士制度的创建和大运河的开通;知道隋朝灭亡的原因。

学习目标:2、教程与方法:(1)通过本课的学习,使学生了解隋朝的建立和统一,社会经济的繁荣,大运河的开通及其作用、科举制的创立既影响等基本史实。

(2)通过识读“隋疆域图”和“隋大运河示意图”,逐步培养和提高识读历史地图的能力。

3、情感态度与价值观:(1)通过本课的学习,使学生认识:国家的统一和社会的安定,是经济发展的前提条件和重要保障;大运河是古代世界最长的运河,是与长城齐名的世界上最伟大的工程之一。

(2)通过讨论隋朝的灭亡,提高学生从历史事件中得出历史启示的能力。

教学重难点:重点:大运河的开通;科举制的创立及影响。

难点:通过学习讨论从隋亡中得出正确启示。

教学过程:导入:由“隋炀帝看琼花的故事导入”一、隋的统一1、隋的建立及统一在北魏之后分裂为东魏、西魏,后来由北周统一我国北方。

北周末年,继位的周静帝只有八岁,大权落到外戚——皇帝的外祖父杨坚手里。

581年,杨坚废掉小皇帝,自己称帝,改国号为隋(解释隋的来历——获封隋国公),定都长安,年号“开皇”,杨坚就是隋文帝。

隋朝建立后,隋文帝励精图治,于589年沿长江兵分八路,全线出击,仅用四个月灭陈,完成了中国历史上第二次大统一。

589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。

隋的统一有着怎样的历史意义?2、隋统一的影响:3、隋初经济的繁荣在这里介绍隋是以个短命王朝,二世而亡。

但经济上取得了空前的强盛。

隋文帝,在隋朝统一后,采取了哪些措施巩固统一隋文帝在采取这些措施之后,结合课本,说说他采取这些措施后的影响。

4.隋的疆域识读课本P3《隋疆域图》了解隋朝疆域四至学生结合书本及以前所学知识,归纳隋朝统一的影响学生在书上找到并勾画:581年,杨坚夺取北魏政权,建立隋朝,都城洛阳。

找到并勾画589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。

学生讲述胭脂井的故事1、隋的统一,结束了东汉末年以来近四百年自西晋末年以来270多年的分裂割据,继秦汉之后,中国第二次实现大规模统一;2、隋的统一开创了隋唐时期370余年的“大一统”局面,为经济文化的繁荣发展奠定了基础,为隋唐。

历史七年级下册《第1课 隋朝的统一与灭亡》优秀教案

隋朝的统一与灭亡》教案【教学目标】1.知识与技能了解隋的统一与灭亡;隋朝经济的发展;大运河的开凿及其作用;评价隋朝大运河的作用,提高全面、辩证看待历史事物的能力2.过程与方法运用图像及文字资料创设教学情境。

3.情感态度与价值观通过本课的学习,学生能认识到大运河是中国古代的伟大工程,感受到人民在劳动中体现的智慧与创造力。

认同奢侈残暴、滥用民力的统治必然迅速灭亡。

【教学重点】了解隋的统一与灭亡【教学难点】辩证、全面地对大运河的开凿进行评价【教学过程】1、本学期需准备:小笔记本一个,主要是梳理笔记,定期检查。

没有其他练习册。

2、出示朝代歌,回顾朝代更替的基本知识点。

本学期我们就要学习隋唐、五代十国、辽宋夏金元明清。

先来学习第一课《隋朝的统一与灭亡》一、导入新课:教师引言:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

”这是唐朝诗人皮日休的诗《汴河怀古》,诗中论及了哪些事情呢?(隋朝大运河和隋炀帝)。

那么,隋朝是如何统一全国的?有哪些建树?它为什么仅存在38年就灭亡了?这就是我们今天要学习的内容。

二、讲授新课一、隋的统一1、隋朝的建立师:请同学们在课本中找到隋建立的过程。

(可结合地图,发问这是哪个历史时期的地图?进一步引领学生回顾南北朝政权更替)生:北周末年,外戚杨坚掌握大权。

581年,杨坚夺取北周政权,建立隋朝,以长安为都城,杨坚就是隋文帝。

师强调需要整理的笔记:时间:581年;人物:杨坚;都城:长安(古今地名对照)多媒体展示隋文帝杨坚图片介绍隋文帝:隋文帝(581—604在位)周武帝时,杨坚为大将军,长女为太子妃。

后宣帝死,子静帝年幼,由杨坚辅政。

坚自为左大丞相,总揽军政大权。

为了夺取帝位,杨坚先后平定了尉迟迥(Yuchijiong)等人的反杨武装力量,又大杀周室诸王。

581年2月,杨坚代周称帝,建立隋朝,改年号为开皇,建都长安。

2、隋统一全国师:请同学们看隋与陈对峙形势图师:阅读课文说说隋朝是什么时候统一的?统一后有什么影响?学生:589年隋统一南北知识拓展:589年,隋朝大军南下,进攻南方陈国。

人教部编版七年级历史下册第一单元第1课 隋朝的统一与灭亡教案

历史教学设计

板书设计:

教学反思:

本节课教学通过课堂归纳总结,从隋朝的兴亡中得出作为统治者应该如何施政和做人;引导学生了解科举制的诞生、完善、废除的过程,体会科举制的积极影响与消极影响,体会科举制对古代、对今天的现实意义,对中国、对世界产生的深远影响。

通过出示材料,加深对重点内容的分析和理解。

通过学生参与与讨论,培养学生各方面的能力。

但对难点的处理有些简洁。

在教学中可以多补充材料,让学生更好地理解本课的难点知识。

七年级历史下册第1课《隋朝的统一与灭亡》教学设计

七年级历史下册第1课《隋朝的统一与灭亡》教学设计七年级历史下册第1课《隋朝的统一与灭亡》教学设计作为一位杰出的老师,时常需要准备好教学设计,教学设计是根据课程标准的要求和教学对象的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划。

那么你有了解过教学设计吗?以下是小编为大家收集的七年级历史下册第1课《隋朝的统一与灭亡》教学设计,仅供参考,大家一起来看看吧。

七年级历史下册第1课《隋朝的统一与灭亡》教学设计篇1一、整合教材子目,巧设教学活动(一)遵循特定原则,整合教材子目本课完整展现了隋朝从建立、统一、强盛,直至灭亡的全过程,充分展现了历史的时序性和完整性。

隋朝的统一与强盛离不开隋朝两位皇帝的励精图治,隋文帝建立隋朝并实现全国统一,他发展经济的同时,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。

隋炀帝则正式创立进士科,科举制正式确立。

此外,隋炀帝还开凿出贯穿南北的大运河,进一步将统一的隋朝推向繁荣。

但同时,包括开凿大运河在内的一系列暴政,又使得隋朝最终走向了灭亡。

因此,基于历史的时序性,我将第二子目“开通大运河”和第三子目“开创科举取士制度”互相对调。

这样的调整便于子目之间的合理过渡,有利于培养学生的学习兴趣、发展学生的思维能力,更重要的是便于学生对于隋朝的这段历史系统化,形成完整的知识体系。

统编教材是集合了很多专家学者的智慧汇编而成,并将作为统一教材推行全国,所以这本教材十分具有科学性和严谨性。

教材中每一个子目的设计和编排都是专家们智慧的结晶,所以我们在实际教学中也不可任意调整子目、整合板块。

我认为对于教学中子目的调整和板块的整合需遵循一定的原则:首先,整体性原则。

初中历史教材的有些子目之间没有形成系统连贯的体系,子目之间跨度大,逻辑性不强。

这就需要教师在教学中通过整合教材并结合一些过渡方法,将不同知识点沟通衔接起来,使教学内容紧密相连,环环相扣。

其次,时序性原则。

部编版七年级历史下册第1课《隋朝的统一与消亡》精品教案

部编版七年级历史下册第1课《隋朝的统一与消亡》精品教案

一、教学目标:

1.了解隋朝的建立与发展;

2.研究隋朝的统一与国家治理;

3.了解隋朝的疆域扩张及其原因;

4.掌握隋朝的政权更迭与灭亡。

二、教学重难点:

1.隋朝的统一与治理;

2.隋朝的疆域扩张;

3.隋朝政权更迭与灭亡。

三、教学准备:

1.教学课件、多媒体设备;

2.学生《历史》教材;

3.课堂活动设计。

四、教学过程:

1.导入:通过展示隋朝地图及图片,引起学生对隋朝的兴趣。

2.知识讲授:讲解隋朝的建立与发展,包括统一与治理。

3.讨论活动:学生以小组为单位进行讨论,讨论隋朝的疆域扩张及其原因。

4.知识总结:教师对讨论结果进行总结,并引导学生掌握关键知识点。

5.运用技能:学生以小组为单位进行角色扮演,模拟隋朝政权更迭与灭亡的过程。

6.课堂小结:教师对本节课的重点内容进行总结,并布置相关阅读作业。

五、教学延伸:

1.补充阅读:提供相关资料供学生阅读,深入了解隋朝的历史背景与影响。

2.写作任务:为学生布置写一篇短文,描述隋朝的统一与消亡原因,并提出自己的见解。

六、教学评价:

1.观察学生的参与度和表现情况;

2.批改学生的写作作业并给予评价;

3.个别辅导和讨论,帮助理解难点。

人教部编版七年级历史下册第一单元第1课隋朝的统一和灭亡教学设计

学科:历史题目:七年级下第一课《隋朝的统一与灭亡》一、教学目标知识与能力:知道隋朝的建立、统一的时间及意义;了解隋朝强盛的原因及表现;掌握大运河开通的目的和作用;了解科举制的创建过程及作用;知道隋朝灭亡的原因。

过程与方法:通过故事、材料及阅读教材等手段,创设情景,提出问题,引发学生积极思考和参与。

情感与态度:通过本课的学习,培养学生热爱祖国,珍惜今天统一、安定的社会环境。

二、教学内容分析本课涵盖隋的统一、开通大运河、开创科举取士制度以及隋朝的灭亡四个子目的内容。

四部分内容以隋朝的兴衰为主要线索,中间插入隋朝所做的两件大事:科举制度的开创与大运河的开通。

两者实际上讲的是隋朝的治理。

学习这四部分内容,要了解隋朝建立前后中国分裂与统一的历史状况以及古代选官制度的发展变化。

隋文帝结束长期分裂局面,再次实现国家统一。

大运河将海河、黄河、淮河、长江和钱塘江连在一起。

这样,中国长城以南几大水系全部连接起来,不仅促进了南北经济文化交流,也有利于维系国家统一。

通过考试方式把普通地主吸收到政权中来;隋炀帝时,政府开始设立进士科,科举制形成。

这一制度为后世历朝沿用,影响深远。

三、学情分析由于古代史距今较久远,学生很难用现代人的思想来认识当时的历史事件。

认为只是老师划重点,自己纯粹背诵的学科,这就更要求老师要准备生动鲜活的教学素材,把学生的思想带入当时的历史环境,提高学生学习的兴趣、引发学生思考是上好一堂课的重中之重!四、教学策略选择与设计教学策略:自主、合作、探究了解当时的历史事件;合作探究出重大事件的历史意义及给我们带来的经验教训。

导入新课→学习内容→分析历史事件→总结经验教训五、教学重点及难点重点:隋朝大运河开通的目的及作用;科举制的创建过程及对当时社会产生的影响。

难点:能对开凿大运河做出正确评价。

六、教学过程教师活动学生活动设计意图导入:话说天下大势分久必合,学生跃跃欲试对新课充满利用情景导入,引出合久必分。

这一课我们就来说一说,中国历史上又一个统一了全国的王朝“隋朝”。

人教部编版七年级历史下册 第1课隋朝的统一与灭亡教案设计

第1课隋朝的统一与灭亡教学目标知识目标1.知道隋朝的建立与统一的时间,明白隋朝统一对社会发展的重要作用;2.隋炀帝开凿大运河的概况及其开凿运河所产生的影响。

3.知道科举制度是人才选拔的创新,明白科举制度创立产生的重大影响。

4.了解隋末暴政,知道隋朝灭亡的原因,使学生认识到国家的统一和安定是经济发展的前提条件和重要保障。

情感目标隋朝大运河的开通和科举制的兴起的积极历史作用,显示了中华民族的勤劳和智慧。

通过这种人文精神的感染增强民族自豪感,激发复兴中华的情愫。

教学重点1.隋朝大运河开通的目的,大运河的概况、地位和作用;2.科举制度的开创及人才选拔制度的影响教学难点如何评价隋炀帝开凿大运河及大运河通航的影响,总结隋朝灭亡的教训。

教学过程新课导入教师展示两首诗,引导学生解读两首诗所表述的历史内容,引导学生进入新课:千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。

锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾《咏史诗·汴水》尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休《汴河怀古二首(其二)》提出问题:学生思考:这两首诗评述了什么?你怎么看?教师明确:这两首诗都是评论隋朝大运河和隋朝灭亡的原因。

隋朝是什么时间建立的?隋朝在我国历史上有哪些重要建树?为什么会灭亡呢?……今天,我们一起学习第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代。

隋朝建立统一南北,开通贯通南北的大运河,开创了科举制度,对后世产生了深远的影响,而后的唐朝,其前期政治开明,经济发展,在民族关系、文化艺术、对外关系等方面都有很大建树,呈现了繁荣开放的盛世景象。

而今天所学习的第一课隋朝的统一与灭亡,是繁荣与开放的盛世景象的开端,我们一起去了解隋朝那一段历史吧!新课讲述一、隋朝的统一1.隋朝的建立与统一建立:公元581年,北周外戚杨坚夺取大权,建立了隋朝,以长安为都,杨坚就是隋文帝。

(教师拓展中国历史朝代的发展概况)统一:589年,隋文帝灭亡南朝最后一个王朝--陈(与北朝对峙的南朝最后个朝代),统一全国。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第1课隋朝的统一与灭亡一、教学目标:1.知识与能力:隋朝统一的历史条件;隋初社会经济繁荣的局面是怎么出现的;大运河的开通及其作用;在教师的指导帮助下,联系秦朝灭亡的原因。

2.过程与方法:在教师的指导帮助下,学生简要分析隋炀帝这个历史人物,从而提高全面评价历史人物的能力。

3.情感态度与价值观:国家的统一、安定,有利于社会经济的发展。

隋朝的大运河是古代世界上最长的运河,它的开通,不仅促进了南北经济的交流,而且反映了我国古代劳动人民勤劳、刻苦的品质和聪明才智,值得我们引以为骄傲。

二、教学重难点:1.教学重点:隋朝的统一、科举制和大运河2.教学难点:科举制,开通大运河的意义,如何正确评价隋炀帝的功过和历史地位三、教学方法:阅读法、观察法、讨论法、推理法、概括法、分组探究法等四、教学手段:幻灯片与板书相结合五、教学过程:1.复习提问(1)在黑板上写出南北朝朝代表,引导学生回忆南北朝的历史。

(2)北周是什么时候统一北方的?2.导入新课上学期我们学习了中国封建社会的两个时期。

第一个时期的特点是封建社会的形成和初步发展,包括:战国、秦、汉三个朝代,经历了近700年的时间。

秦朝是第一个统一的多民族有中央集权的封建国家。

第二个时期的特点是封建社会的分裂和民族大融合,包括:三国、两晋、南北朝,经历了近400年。

接着,中国历史又进入了一个新的时期——隋唐盛世。

从581年隋朝建立到907年唐朝灭亡,这一段历史是我国封建社会的繁荣发展时期,也是我国历史上著名的隋唐盛世。

(在讲课之前,请一位同学读一下课前提示),然后开始学习第1课《隋朝的统一与灭亡》。

3.讲授新课(一)、隋朝统一南北1.隋朝的建立(581年)杨坚的父亲杨忠是北周的功臣,封隋国公。

杨坚承父爵,他的女儿是周宣帝的皇后。

580年,周宣帝病死,年仅8岁的周静帝继位,杨坚以大丞相身份辅政。

581年杨坚废周静帝自立,国号隋,都城在长安,杨坚就是隋文帝。

他在位时有两个年号,开皇和仁寿。

隋朝建立后8年,攻灭陈朝,统一全国。

那么,当时统一全国的条件是什么呢?(学生讨论并回答,然后由教师总结归纳)自东汉以来,内迁的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族,特别是在北魏孝文帝改革以后,经过长期交往,在生活、语言、风俗习惯等方面,已基本上汉化了。

南北政权的使者往往频繁,南北对峙的民族矛盾逐渐消失。

这样,民族大融合的趋势为隋朝统一全国提供了有利条件。

东晋、南朝时,北方人民大量南迁,不得为南方增加了劳动力,而且也带去了中原的先进生产工具和生产技术。

南北方人民的共同劳动,使江南经济得到发展,为隋朝统一全国提供了物质条件。

北朝自北魏以来,经济发展较快,南北边境上的电间'>民间贸易很我,双方的官员也违禁互市牟利。

南北经济的发展,迫切要求打破界限,加强经济交流,结束分裂割据局面。

广大人民经过长期的战乱,人心向往统一,企盼有个较为安定的社会环境。

2.隋朝的统一(589年)588年春天,隋文帝下诏伐陈。

10月,太子杨广率50万大军,在长江沿线对陈发动全面进攻。

当时,陈军“不过十万”,而且陈后主荒淫无度,把长江当作不可逾越的天堑,仍在建康(今江苏南京)过着醒生梦死的生活。

589年正月,隋军渡江,建康陷落。

陈后主带着贵妃张丽华和孔贵嫔,躲入景阳殿的枯井里。

隋军呼之不出,后来隋军扬言要往井里投石头,陈后主才出来投降。

后人把陈后主藏身的枯井,称为“胭脂井”。

这口井在今天江苏南京鸡鸣寺山坡下。

(请同学们看课本P2的图画《胭脂井》)隋灭陈后,结束了自东晋十六国以来270多年的分裂割据局面,南北重新统一。

隋的统一,有利于社会的安定和南北经济、文化的交流与发展。

(二)、开皇之治隋朝统一后,出现了一个恢复和发展生产的和平环境。

隋文帝进行中央和地方行政机构的改革,并采取了一些恢复生产和发展的措施。

1.中央和地方行政机构的改革(1)三省六部制隋文帝即位不久,即采纳大臣崔仲方的建议,“依汉魏之旧”建立中央机构。

皇帝是全国军事、统治、经济的最高主宰,拥有绝对的权力。

而辅佐皇帝处理全国军政要务的主要是三省,即尚书省,内史省和门下省。

(三省的职权请同学们看课本的注释,并请一位同学读一遍)三省互相牵制,六部分掌全国政务。

隋朝的三省六部制是加强中央集权的封建国家制度,它有利于防止外戚擅权篡位和地方势力分裂割据。

三省六部的官员品位不高,职权有较明确的分工,有利于皇帝集权和任免官吏。

(2)消减地方官吏583年,隋文帝又接受大臣杨尚希的建议,精简机构,把北朝以来的州、郡、县三级改为州、县两级,后又改为郡、县两级,并规定九品以上的地方官一律由朝廷任免,每年由吏部考核政绩,裁汰冗官,改变当时存在的“民少官多,十羊九牧”的状况。

这样就提高了行政效率,节省了封建政府的财政开支,加强了封建专制主义的统治。

2.改革选官制度和科举制的确立。

隋文帝时建立起一整套相当完备的行政管理机构。

科举制度的采用,是社会经济发展和阶级关系变动的结果。

自从北魏以来,随着农业生产的发展,庶族地主阶级经济也相应得到发展,形成了一种社会力量。

他们要求在政治上得到应有的地位。

科举制度有利于选拔人才,对于封建中央集权制度的巩固起了很大的作用。

(请同学们读一下课本第三页的小字部分。

)隋文帝崇尚节俭,一改隋初“刑政苛酷,群心崩骇,莫有固志”的混乱状态。

“六宫”都穿洗旧的衣服,“非享燕之事,所食不过一肉。

”一时间,“大崇惠政,法今清简,躬履节俭,天下悦之”。

由于皇帝的大力提倡,隋朝初年朝中出现了崇尚节俭的风气。

3.开皇之治(581—600年)隋文帝时,农民的负担相对减轻,农民的生产积极性有所提高。

由于隋文帝进行了政治、经济上的整顿改革,既强化了中央集权,又促进了当时社会经济的发展,社会出现了短暂的繁荣景象。

①户数增加。

606年,全国户数达890多万户,在二十六、七年时间内,户数增加400多万,人口增加了1600多万。

②垦田面积不断扩大,修复了许多水利工程。

③隋代仓库丰盈。

隋文帝末年,“天下储积得供五、六十年”,隋代官仓的丰实情况,反映了农业生产发展的状况和统治者搜乱人民的残酷程度。

④手工业的发展,特别是造船技术的进步。

隋炀帝巡游江都时所乘的“龙船”高15米,长60多米,船身分为四层。

⑤商业贸易出现繁荣景象,长安和洛阳不仅是当时的政治中心,也是重要的经济贸易城市。

洛阳有丰都、大同和通远三市。

丰都市周围84公里,通12门,市中有120行,3000余肆,市四周有400余店,是当时世界上最大的商业城市之一。

⑥隋朝的对外贸易发达。

陆路可达亚洲的西北部和欧洲的东部,海路可达南洋诸国和日本。

“开皇”是隋文帝杨坚在位时的年号。

隋文帝在此期间,励精图治,发展生产,又攻灭了陈朝,结束了魏晋南北朝以来长期分裂的局面,实现了全国统一。

那时,天下安定,经济发展,所以封建史学家称之为“开皇之治”。

(三)、隋朝大运河(挂《隋朝大运河》图)1.开通的目的、过程及河道魏晋南北朝时期,江南经济有了显著发展。

隋朝建立后,政治中心在北方。

北方经济虽然发展得比较快,但两京和边防军所需的粮食仍然要靠江淮地区供应。

由于陆路运输的局限性,无法满足北方的这一需要。

因此,开通运河,利用水利运输成为当时社会经济发展的客观需要。

从政治上看,为了加强对东北和江南地区的控制,隋政府也需要开通一条南北向的大运河。

从隋炀帝个人角度说,也抱有开运河乘龙舟游江南的目的。

那时候,隋朝社会经济发展速度较快,这也为开通运可提供了一定的物质条件。

杨广即位之初,为了加强对富庶的江南地区的控制,榨取江南人民的财富,隋统治者利用天然河流和旧有渠道,于605年开通以洛阳为中心的大运河。

大运河北'>河北通涿郡(今北京),南到余杭(今浙江杭州),共分为四段。

通济渠是从洛阳的西苑引觳、洛两水达于黄河,又从洛阳东面的板渚引黄河水,疏通莨荡渠故道入淮河,直达淮河两岸的山阳,(今江苏淮安);再从山阳起,疏导春秋时吴王夫差所开的邗沟,引淮河水在江都(今江苏杨州)附近长江。

这一段施工里程,从洛阳到江都长1000公里。

另一段是永济渠,从洛口开渠到涿郡,长1000公里。

还有江南河,是从京口引长江水直达余杭,入钱塘江,长400多公里。

大运河全长2000多公里,分为永济渠、通济渠、邗沟、江南河四段。

它连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,经过今河北'>河北、山东、河南、安徽、江苏、浙江六个省的广大地区,成为我国古代南北交通的大动脉。

2.大运河的作用(请同学们看课本彩图1《杨州大运河》)大运河是世界上的伟大工程之一。

它和我国古老的长城一样,千百年来享誉世界。

它体现了我国古代劳动人民的聪明才智和创造力。

大运河的开通,对于我国封建经济的发展起了重要作用。

正如晚唐诗人皮日休在《汴河怀古》一诗所赞颂的那样:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

”(四)、暴君隋炀帝隋文帝于604年7月死去,相传为杨广所杀。

杨广又杀其兄杨勇,当上了皇帝。

他是历史上名的暴君。

隋文帝统治时期,民众积累起来的财富,被隋炀帝用于游玩、征伐,大肆挥霍。

1.营建东都洛阳和乘龙舟出游杨广于605年开始营建东都洛阳,历时一年,动用三万四千工匠,每月役丁200万人,真不知误了多少农时。

200个农民拉一根大木头,绳索嵌到了肉里,可以这样说:没有劳动人民的劳动和血汗,就不会有洛阳富丽堂皇的宫殿建筑群。

东都洛阳建成后,隋炀帝常在月夜里带着骑马的宫女数千人,演奏着《清夜游曲》去西苑游玩。

(请同学们阅读课本P4最的两段小字)这就是隋炀帝的奢侈生活。

606年,隋炀帝人江都巡游归来,在伊阙山前排好法驾,千乘万骑,车声辚辚,缓缓进入东都。

这个“入城式”可谓够排场了,然而,为了帝王'>帝王的赏心悦目,人民被迫付出了多少血汗和生命的代价啊!隋炀帝不仅如此奢靡腐朽,而且十分身负和拒谏。

《隋书》描写这个民贼独夫说:“普天之下,莫非仇雠;左右之人,皆为敌国”。

隋炀帝的出游,无疑使社会生产受到严重破坏。

2.发动对高丽的战争自魏晋以来到隋朝,朝鲜半岛上存在着高丽,百济和新罗三个并立的国家。

这三个国家和中国保持友好往来。

好大喜功的隋炀帝下令出兵,三次攻打高丽。

但是都失败了。

每次出兵前,征调上百万民工和士兵在山东东莱(今山东掖县)海口大规模地建造船只,工匠被迫昼夜劳作,因为长时间站在水里,下半身泡烂了,从腰部以上都生了蛆,死亡的人不计其数。

几个月后,渤海边上帆墙林立,海底下的死人却比帆樯多出了许多倍。

成千上万的人死于非命“黄河之比,则千里无烟;江淮之间,则鞠为茂草”。

农业生产受到严重破坏。

“万户则城郭空虚,千里则烟火断灭。

”无休止的徭役和兵役,迫使千千万万的农民离乡背井,田地大时荒芜,加上连年洪涝旱灾,农民只得靠树皮、野菜充饥,甚至发生人吃人的惨剧。