张大千作品赏析

就中国近现代美术史的山水画名家作品鉴赏

就中国近现代美术史的山水画名家作品鉴赏就中国近现代美术史的山水画名家作品鉴赏中国山水画是中国传统绘画艺术的重要流派之一,几千年来一直承载着中国人对自然景致的热爱和对宇宙和谐的追求。

从古代的唐宋画家到近现代的艺术家,中国山水画一直以其独特的艺术表现形式和丰富的意境吸引着人们的目光。

以下是一些中国近现代山水画名家作品的鉴赏。

1. 张大千(1899-1983)张大千是中国近现代著名的画家和书法家,他以其独特的创作风格和多才多艺而闻名于世。

张大千的山水画作品融合了中国传统山水画的技巧和现代艺术的元素,形成了独具特色的风格。

他的作品以笔墨浓郁、构图独特、气势磅礴而著称,其中《长江三峡图》是他的代表作之一。

2. 于非闇(1901-1984)于非闇是中国现代山水画的代表人物之一。

他独创了'虚实氤氲'的艺术风格,将传统山水画的意境与现代审美观念相结合。

他的作品以线条流畅、笔墨淋漓、构图独特而著称。

他的代表作之一是《秋山秋水图》。

3. 黄胄(1915-1992)黄胄是中国现代山水画的先驱之一,他的作品以其独特的艺术风格和精湛的技巧而受到广泛赞赏。

他善于运用浓墨重彩和泼墨技法,创造出了独特的山水画效果。

他的代表作之一是《黄山夏日》。

4. 潘天寿(1897-1969)潘天寿是中国近现代著名的山水画家和篆刻家,他的作品以其激情澎湃、气韵生动而著称。

他的山水画作品表现了大自然的壮丽景色和人文情怀。

他的代表作之一是《白马山图》。

5. 吴冠中(1919-2010)吴冠中是中国近现代著名的艺术家,他的作品涵盖了绘画、书法、雕塑等多个艺术领域。

他的山水画以其独特的笔触和色彩运用而著称。

他的代表作之一是《黄山松林图》。

这些中国近现代山水画名家的作品在艺术史上具有重要地位,不仅展示了艺术家们的创造力和才华,也传承了中国传统山水画的精髓。

通过欣赏这些作品,我们可以感受到中国艺术的独特魅力和深厚底蕴。

试论张大千泼墨泼彩的绘画艺术

试论张大千泼墨泼彩的绘画艺术张大千是中国现代艺术史上的一位重要艺术家,他的泼墨泼彩绘画艺术对中国绘画界产生了深远的影响。

张大千的泼墨泼彩作品以其独特的艺术风格和技法闻名于世,体现了他对传统绘画的继承与创新,同时也反映了他对中国艺术传统和现代艺术潮流的深刻理解。

本文将从艺术特点、技法创新以及艺术影响三个方面来探讨张大千泼墨泼彩的绘画艺术。

张大千的泼墨泼彩作品具有鲜明的艺术特点。

他的作品在表现方式上独具匠心,不拘泥于传统的绘画技法,大胆运用泼墨、泼彩等技法,以及激烈的笔墨运用和意象夸张表现来表现画面,形成了独特的风格。

在意象的处理上,张大千的作品充满了动感和张力,画面上的形象多以极具张力和动态感的线条和笔触组成,给人以强烈的冲击力和表现力。

他的泼墨泼彩作品不仅在形式上独具特色,而且在情感表达上也颇具魅力,通过墨彩的运用和形象的变形,使作品更富有灵动之美,表现出张大千丰富的艺术想象力和创作激情,成为中国绘画史上的一个亮点。

张大千的泼墨泼彩作品在技法上进行了大胆的创新。

他抛弃了传统的写意和工笔绘画技法,以泼墨、泼彩等形式进行创作,运用东方水墨画的技法与西方绘画的构成方式相融合,形成了独特的艺术风格。

他在泼墨泼彩的技法运用上具有丰富的实践经验和深刻的理论思考,善于捕捉绘画的瞬间表现,以此表现出对自然和生活的深刻感悟。

他还善于运用奇特的墨色和独特的笔墨表现力,将绘画意象表现得淋漓尽致,创造了丰富多彩的艺术语言和形式,使他的作品在绘画技法上具有很高的艺术价值。

张大千的泼墨泼彩作品对于中国绘画艺术产生了深远的影响。

他的艺术成就不仅为中国现代艺术界树立了一个典范,而且对中国绘画技法和创作风格产生了深远的影响。

他的泼墨泼彩作品推动了中国绘画技法的改革和创新,为中国绘画界探索新的表现形式和发展方向提供了新的启示。

他的作品引领了中国绘画艺术的潮流,为中国现代绘画的发展做出了重要的贡献,成为中国绘画史上的一位重要艺术家。

张大千山水画作品《庐山图》鉴赏

《庐山图》气势磅礴,青绿水墨淋漓,辉映交融。

全卷从左上方鄱阳湖,庐山含鄱口画起,从水天一色的鄱阳湖进入云气晖映的崇山峻岭之中。

山中雨雾飘渺,壑底生烟,峰上重重密林,后面的峰峦时隐时现。

画中屋宇亭桥依稀可见,烟消云散处峰峦林木详实细密,深沉之处既虚又实,泼重墨、重彩如黑云蔽日。

展开画幅,气势雄伟,摄人心魄:下部古木森然,郁郁葱葱,上部峰峦叠嶂,逶迤起伏,变幻无常。

山中屋宇、楼阁、小桥、茅屋星罗棋布,若隐若现。

正中则是一瀑飞泻,紫烟缭绕,左上角浩浩淼淼,似见彼岸,应该是长江吧。

虽说用的是张大千晚年的泼墨泼彩法,但与常见的不尽相同。

画面上群山丛树还是实笔多,勾勒精到、皴擦厚实、点染凝重,与泼墨泼彩形成的云雾虚幻相映衬,更显得苍苍莽莽,瑰丽绚烂。

张大千在画上自提诗云:“从君侧看与横看,叠壑层峦杳霭间。

仿佛坡仙开笑口,汝真胸次有庐山。

远公已过无莲社,陶令肩舆去不还。

待洗瘴烟横雾尽,过溪高坐横眉山。

”这也就解开了张大千一生没去过庐山,却将庐山选作可能成为自己绝笔的题材,原来庐山之美,早在张大千胸中酝酿,聚天地之精华,集江山之瑰丽,这就是画家意中的庐山,也即画家心中的祖国河山。

张大千(1899——1983),名爰,小名季爰,四川内江人。

他是一个享乐与殉道两种价值取向并存,亦虐亦庄、亦俗亦雅、玩世而从艺虔诚的人。

当通过时代画家在注重西方绘画样式技法时,他却从极富生命力的民间传统艺术中获得创造的启示。

其晚年的泼墨泼彩,彻底走向抽象化,完成对传统山水画的超越。

1981年初夏,旅日友人李海天请张大千为其日本海滨新建的高级观光旅社画一巨幅挂壁。

当时张大千已有八十有三,疾病缠身,尤其是糖尿病引发目疾,视力衰退,然而经过深思熟虑,张大千慨然应诺,并决定以从未去过的、然而情节胸怀的庐山为题。

张大千《人间乞食图》研究

张大千《人间乞食图》研究张大千是中国近现代著名的画家,他的作品具有很高的艺术价值和历史价值。

《人间乞食图》是张大千的著名作品之一,这幅作品被认为是张大千艺术生涯中的巅峰之作。

本文将对张大千的《人间乞食图》进行研究,分析其艺术特点和意义。

我们来看看《人间乞食图》的基本信息。

这幅作品创作于1951年,是张大千在台湾创作的代表作之一。

画作纵28.5厘米,横1165厘米,采用绢本设色。

整个画面以深色系为主,表现了一群乞丐在街头讨饭的场景。

画面中的人物形象栩栩如生,神情各异,给人一种强烈的视觉冲击力。

我们来分析一下《人间乞食图》的艺术特点。

这幅作品的构图非常巧妙,画面上下左右的对比和平衡都处理得非常好,给人一种整齐而有力的感觉。

色彩运用也非常精湛,整个画面以深色调为主,凸显了人物的悲惨和无助。

画面中的光影处理也非常细腻,使得画面更加真实感人。

张大千还通过精细的线条和细腻的笔触,表现了人物的形态和神态,使得每个人物形象都栩栩如生,让人情不自禁地产生共鸣。

这幅作品在构图、色彩、光影、线条等方面都展现出了张大千高超的绘画技巧和艺术功底。

我们来分析一下《人间乞食图》对当代艺术的影响。

张大千的《人间乞食图》开创了中国现代绘画的新篇章,对当代的绘画艺术产生了深远的影响。

从技术上看,张大千的精湛画技和绘画手法为后人树立了很好的榜样。

从意义上看,《人间乞食图》呈现出的社会关怀和人道主义精神为当代艺术家提供了很好的启示。

当代艺术家们通过艺术作品来表达对社会的关切和对人性的思考,正是受到了张大千《人间乞食图》的影响。

《人间乞食图》是一幅具有重要意义的艺术作品,它不仅是中国现代画坛的经典之作,更是一种对社会的关怀和警示。

通过对这幅作品的研究,我们可以更加深入地了解张大千的绘画艺术,同时也可以从中看到艺术家对社会的思考和关怀。

希望通过这篇文章的介绍,能够让更多的人认识和了解张大千的《人间乞食图》,并从中感受到艺术的力量和社会的责任。

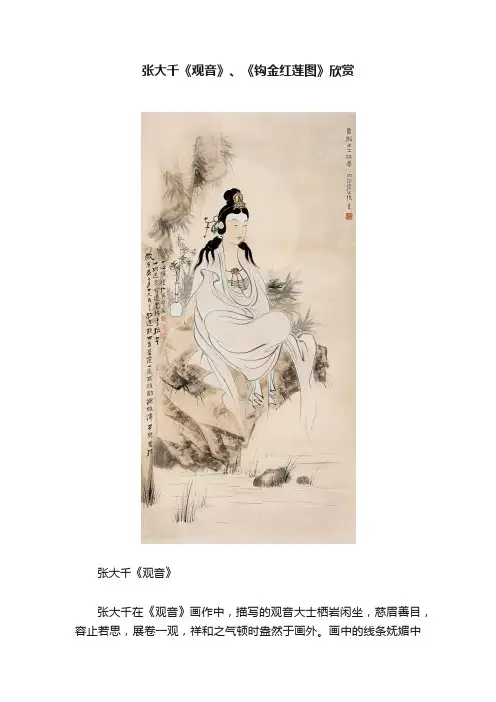

张大千《观音》、《钩金红莲图》欣赏

张大千《观音》、《钩金红莲图》欣赏

张大千《观音》

张大千在《观音》画作中,描写的观音大士栖岩闲坐,慈眉善目,容止若思,展卷一观,祥和之气顿时盎然于画外。

画中的线条妩媚中

见出力度、粗犷中见出圆润、潇洒中见出雍容,岩石及竹影敷色清雅秀逸,更衬托出观音造像的冰清脱尘之姿。

张大千《钩金红莲图》

张大千在《钩金红莲图》中的荷花风裳翠盖,墨叶纷披,红花灼

灼。

金线勾勒花瓣,赤金点缀花蕊,朱红重彩敷色,复以宋人笔法钩叶脉,高华富丽,风神独具。

从其所见传世作品看,这一路兼工带写、钩金重彩的荷花,基本是在从敦煌回来的一两年内,数量很少。

多见较为清丽淡雅的粉荷以及泼墨泼彩的荷花。

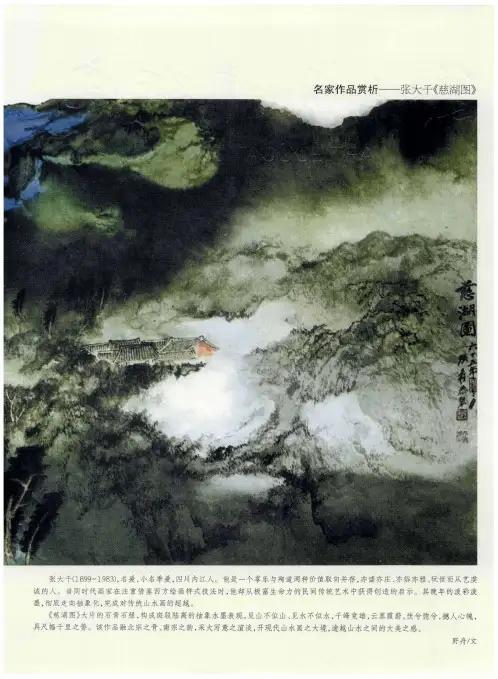

名家作品赏析——张大千《慈湖图》

张大千(8 9 9 3, 1 9 -l 8 )名爰 , 小名季爰 , 四川 内江庄 、 亦俗亦雅 、 玩世而从艺虔 诚 的人 。 当同时代 画家在注重借 鉴西方绘 画样 式技法时 , 他却从极 富生命力 的民间传 统艺术 中获得 创造 的启 示。其晚年 的泼 彩泼

墨, 彻底 走 向抽 象 化 , 成 对 传 统 山水 画 的超 越 。 完

《 慈湖 图》 大片的石青石绿 , 构成斑驳 陆离 的抽象水 墨表现 , 山不似 山、 见 见水不似水 , 千峰 竞雄 , 云蒸 霞蔚 , 恍兮惚兮 , 人心魄 , 撼

具尺幅千里之势。该作品融北宗之骨、 宗之韵 , 南 采大写意之渲 淡, 开现代 山水画之大境 , 逾越 山水之 间的大美之感。

劈 诗| 曳

国画大师张大千荷花作品赏析

国画大师张大千荷花作品赏析张大千(1901-1984)名正权,后改名猨,爰,字季爰,号大千,别号大千居士、下里巴人,斋名大风堂。

四川内江人,幼年受擅长绘画的母亲和以画虎著称,自号“虎痴”的二哥张善的熏陶指引,并从名师曾农髯,李梅阉学诗文、书法和绘画。

除临摹历代名迹外,又遍游名山大川,以造化为师,经过刻苦钻研,获得了卓越的成就。

青年时代,即与二哥张善子齐名,二十多岁,曾赴日本留学,学过染织,回国后,一度迷于佛学,曾去宁天童寺“皈依佛门”,想当和尚,据说,他怕在头上烫九个香记,只好等待别了师父弘筏大和尚,回到现实世界来,青年时期就能画一手很好的具有石涛、八大山人画风的作品,几可乱真,所以有“南方石涛”之称。

他早年画的《石涛画册》,竟被著名鉴赏家、画家陈半丁作为石涛“真迹”珍藏起来,以夸耀于画友面前,被张大千识破指出,后来传为佳话,足以证明千在二十几岁在摹拟古人传统绘画的功力和成就,已经是惊人了。

张大千于1940年后,用了两年半的时间,对于我国敦煌洞窟,逐个整理编号,进行临摹,丰富了绘画技法。

1948年适居香港,后又旅居印度、法国、巴西等国。

1984年病逝台湾,享年八十四岁。

张大千是具有世界影响的中国画大师。

他在创作上的卓越成就,与他渊博的学术修养,深厚的生活积累以及他广结师友,取长补短是密不可分的。

除绘画外,他对诗词、古文、戏剧、音乐以及书法、篆刻,无不涉猎。

他于晚年又开创出具有现代新气象的中国水墨画风,其创作范畴庞大复杂的程度,在中国的艺术史上,亦是少见,可谓是承前启后,集大成的画家。

他的酣畅淋漓而内涵深厚的传统构成,雄奇瑰丽而富于精致的写真精神,更是独步画坛,堪称一绝。

旅居海外的国画大师张大千先生擅长画花卉。

他画的花卉种类很多,如荷花、秋海棠、牡丹、兰花、水仙、梅华等。

而他平时画的最多的还是荷花,他自己常说:“赏荷、画荷,一辈子都不会厌倦!”张大千荷花画主要特点张大千在花卉画中以荷花画居多。

他之所以喜爱画荷花,除其它原因外,他认为“中国画重在笔墨,而画荷是用笔用墨的基本功。

张大千扇面书画赏析

作 的泼 蚤、泼彩 作品 .将 中国画的发展推 向 了一 个全新

的阶段 、 、

张大干 《 渌江新姿》

赏析 :

袜 釜 这 幅 瞄 而 旧f 刨作 r

湖 南 游 玩 ,足 迹 遍 及 长沙 、南擂 、衡 阳 地 ,并 特 意 i j i J , 手 醴 陵 吊 拂 墓 ,目 红 御 感 慨 J 创 作 了 敬

1 9 8 1 年 台 湾博 物 馆 举 办 “ 张 大 千 近 作 展 ” 。开 笔绘

制 《 庐 山图》 。

1 9 8 3 # - 台湾国立博物 馆举 办 “ 张 大千书画展 ”. .同 时 举 办尚 未 最 后 完 成 的 《 庐 山 图 》特 展 。 《 张 大千 书 画

种 沉湎 r静 之 中 的 芰的 中 : 爱。 红 拂 题 卡 于 } l 1 于 代 1 : 庭t 々 奇 《 虬 臀

“ 风

。 佛 j 埔 、虬 臀

伐 ” 。有 砭 瘦 事 .j 占

f t 与 拂 角 ‘ 的 作 , 《 沫; 新 碴

便是其中之 。陔幅作品 ,近 存山石横

山空 拜红 扶 技 。”该

j 臆 ,寓 意

深 邃 ,丧达 K 大干 埘 拂 的 一 敬

装之 情 。

寓于 的 而 系赵 叔 孺 之 法 。

法 呈 自家 ㈨ 貌,一 笔 一 1 均 露 出他的

问与 修 养,

品 陵 ,更证 l ( 『 】 l 『 未 无穷。

张大千 《 踏山图》

赏析 :

拾圾而上, 蓑 『 芈 妙人。

江 弹定 寺 出家 时的 法 号 。_ 甘 一 生 用 “ 罨 ”字 款景 多,此款 变 化 也最大 ,大敏

就

会写 } 土 5 J 的 } 。 1 \ I t t : f O 卜 午f ℃ .

《张大千作品赏析》

在张大千晚年的创作中,泼墨和泼彩的运用让他的作品显得大 气磅礴。虽然看似简单,但层次分明粗中有细。色彩的搭配更 是巧妙,而花卉等题材的创作上,也将文人花卉的笔墨范围拓 展到一个新的境界。比如他经常画的荷花,枝干一气呵成,顿 错有力,在荷花以及荷叶的造型上,通过泼辣的用笔,把荷花 表现的惟妙惟肖,层次分明。大千先生晚年的创作虽然有些近 于抽象,但仍以具象为基础中国画的开拓与创新,在全 面继承和发扬传统的基础上,开创了泼墨、泼彩、泼写兼 施等新貌,给中国画注入了新的活力,影响广泛而深远。

墨荷

张大千在花卉画中以荷花画居多。 他之所以喜爱画荷花,除其它原因 外,他认为“中国画重在笔墨,而 画荷是用笔用墨的基本功。”并且 还认为画荷与书法有着密切关系。 故此,张大千画荷的作品不但年年 有,而且不断推出新意。形成驰名 中外的“大千荷”。他在三十五岁 时作的《金荷》,就被法国政府购 藏。对此徐悲鸿曾说:“张大千的 荷花,为国人脸上增色”。张大千 在数十年的艺术生涯中,经过不断 的探索和努力,使“大千荷”在中 国美术史上有着特殊的地位。他不 但爱画荷,也爱种荷。他通过与荷 花朝夕相处,以其敏锐的观察力和 高度民主的概括力,长期捕捉荷花 的特征和瞬间的动态,然后用他自 己的审美感和艺术情趣加以提炼、 夸张,使之寓意深刻,生机勃勃。

秋山悬泉

款书:千山渴雨秋如赭, 丛木含风暮色苍,剪取 银河天一尺,石溪六绕 復清湘。 六十八年己未嘉平月擬 石溪石涛两家法合写此 于外双溪摩耶精舍 八十一叟爰 钤印:"法匠"、"摩耶精 舍"、"张爰私印"、"张大 千长寿大吉大利" 70×42cm

溪山古寺

款书:溪山古寺 己未秋日八十一叟爰摩耶精舍 钤印:"张爰"、"大千居士" 44×60cm

张大千秋水春云画赏析

张大千秋水春云画赏析

张大千(1899年-1983年)是中国现代艺术史上的重要画家之一,他的作品以泼墨山水和花鸟画著称。

其中,他的《秋水春云》被誉为他的代表作之一,被广泛赞誉为中国现代艺术史上的经典之作。

《秋水春云》是一幅立轴绢本设色的山水画,画幅较大。

整幅画以泼墨技法勾勒出层峦叠嶂的山川,山势起伏,云雾缭绕,给人一种壮丽的山水美感。

整体色调以灰黑、墨绿为主,给人以沉郁、深邃的感觉。

在画面的右侧,张大千以淡墨勾勒出一片水面,微波荡漾,蓝色暗示了水的清澈和深邃。

而在画面的左侧,他用淡墨勾勒出一阵风吹起的云雾,云雾卷曲而上,形成一种神秘、飘逸的氛围。

这幅画中的山水景色虽然具有中国传统山水画的特点,但张大千却用他独特的创作手法赋予了它一种现代感。

他将墨色的运用推到了极致,通过泼墨的技法将山水意境表现得更为丰富和深沉。

他运用墨色的浓淡、虚实变化,以及线条的细腻和流动,使画面呈现出一种动态的美感。

除了技法上的创新,张大千在这幅作品中还运用了他独特的写意手法,将中国传统文人画的意境与现代审美完美结合。

他以简洁的笔触勾勒出山川的轮廓,不拘泥于细节的描绘,而是注重表现整体的气韵和意境。

他将山水与云雾、水面等元素融合在一起,形成了一幅意境深远、

富有诗意的画作。

《秋水春云》以其独特的创作手法和高超的艺术水平,展示了张大千作为画家的才华和创造力。

它不仅是中国现代艺术史上的重要作品,也是世界艺术史上的瑰宝。

这幅画展现了张大千对自然景色的独特诠释,同时也反映了他对人生和艺术的思考和追求。

它的出现丰富了中国艺术史的内涵,成为了中国画艺术发展的重要里程碑。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

张大千作品赏析

张大千是我国画坛一位举足轻重的国画大师,在不同的时代,其画风不同.将近晚年,张大千独自开创的泼彩画法,在我国的绘画领域引起了巨大的反响。

泼彩画法巧妙的将中国传统绘画技巧与西方绘画技巧结合.美术作品的鉴赏,和西方绘画不同,中国山水画主要在欣赏画家所要表达的意境,人物画主要在欣赏其神韵,花鸟画主要在欣赏其情趣。

张大千(1899-1983年),四川内江人,被称为中国现在画坛三杰(张大千、溥心畲、黄君壁),是一位深受爱戴的伟大艺术家。

张大千是二十世纪中国画坛最具传奇色彩的国画大师,无论是绘画、书法、篆刻、诗词都无所不通。

早期专心研习古人书画,特别在山水方面卓有成就。

张大千将画风工写结合,重彩、水墨融为一体,尤其是泼墨与泼彩,开创了新的艺术风格(张大千的画风几经改变,到晚年时,自创泼彩画法.这种画法既保存了中国传统的绘画特色,又融入了西方绘画的技巧).主要代表作品:《佳藕图》《爱痕湖》《长江万里图》《四屏大荷花》《八屏西园雅集》。

“五四”新文化运动的兴起以及不断的被介绍到中国来的西方美术,对古老的中国话形成了有力的冲击,迫使人们认真思考中国画如何发展的问题,从而引起了关于革新中国画的争论以及中国话创作实践中的多种探索。

这些探索逐渐形成了两种类型的中国画:传统中国画和融合型中国画。

前者除部分画家因只是固守前人技巧、风格而使作品缺少新意外,有一些画家则在努力继承传统的同时,力求在题材内容和艺术风格上进行革新创造.(摘自《美术欣赏》修订版第八讲中国近现代绘画欣赏P51)其中,代表人物有绘画大师张大千。

张大千在传统的中国绘画技巧上,结合西方绘画的色彩关系创作的泼彩法,极具代表意义.

《爱痕湖》是张大千泼彩画法的最具代表性的巨作.该作品创作于1968年,宽76.2厘米,长264.2厘米.爱痕湖其原型是瑞士的亚琛湖,张大千游历欧洲,曾在亚琛湖逗留两日,亚琛湖给张大千留下了深刻的印象。

故归国后,他以爱痕湖为主题,创作了许多画作,其中《爱痕湖》尤具代表性.在《爱痕湖》这幅作品上,有:“水悠悠漾爱痕,岸花摇影狎波翻。

只容天女来修拱,不遣阿难着体温。

”在画作的前面是青翠的山峦,后景则是一湾湖水,掩映其间,若影若现,还有淡墨和淡彩勾画的屋舍.这是张大千用西方的抽象派艺术与中国传统的绘画技巧相结合之作,也是他在中国传统绘画题材内容和艺术风格上进行创新改革的一个成功之举。

这不仅仅是张大千的绘画风格日渐趋向化境的象征,也是中国现在绘画艺术的“现代性突围”。

《爱痕湖》,具说张大千当年游历欧洲,是同一名女子前往亚琛湖逗留两日。

似乎张大千游历至亚琛湖,不仅欣赏到了悦目的美景,也遇到了动心的情事。

张大千把亚琛湖翻译为爱痕湖,必是在亚琛湖边发生了让张大千印象深刻的事,才有游历归来,以爱痕湖为主题创作了一系列的作品。

绘画是源于生活又高于生活的艺术创作,反映画家内心世界,只有了解了艺术作品的创作背景,才能真正的领悟与感受画家想要通过艺术作品告诉大家的思想。

《庐山图》气势磅礴,青绿水墨淋漓,辉映交融。

全卷从左上方鄱阳湖,庐山含鄱口画起,从水天一色的鄱阳湖进入云气晖映的崇山峻岭之中。

山中雨雾飘渺,壑底生烟,峰上重重密林,后面的峰峦时隐时现.画中屋宇亭桥依稀可见,烟消云散处峰峦林木详实细密,深沉之处既虚又实,泼重墨、重彩如黑云蔽日。

展开画幅,气势雄伟,摄人心魄:下部古木森然,郁郁葱葱,上部峰峦叠嶂,逶迤起伏,变幻无常.山中屋宇、楼阁、小桥、茅屋星罗棋布,若隐若现。

正中则是一瀑飞泻,紫烟缭绕,左上角浩浩淼淼,似见彼岸,应该是长江吧。

虽说用的是张大千晚年的泼墨泼彩法,但与常见的不尽相同.画面上群山丛树还是实笔多,勾勒精到、皴擦厚实、点染凝重,与泼墨泼彩形成的云雾虚幻相映衬,更显得苍苍莽莽,瑰丽绚烂。

张大千在画上自提诗云:“从君侧看与横看,叠壑层峦杳霭间.仿佛坡仙开笑口,汝真胸次有庐山。

远公已过无莲社,陶令肩舆去不还。

待洗瘴烟横雾尽,过溪高坐横眉山。

”这也就解开了张大千一生没去过庐山,却将庐山选作可能成为自己绝笔的题材,原来庐山之美,早在张大千胸中酝酿,聚天地之精华,集江山之瑰丽,这就是画家意中的庐山,也即画家心中的祖国河山。

张大千(1899——1983),名爰,小名季爰,四川内江人。

他是一个享乐与殉道两种价值取向并存,亦虐亦庄、亦俗亦雅、玩世而从艺虔诚的人.当通过时代画家在注重西方绘画样式技法时,他却从极富生命力的民间传统艺术中获得创造的启示。

其晚年的泼墨泼彩,彻底走向抽象化,完成对传统山水画的超越。

1981年初夏,旅日友人李海天请张大千为其日本海滨新建的高级观光旅社画一巨幅挂壁.当时张大千已有八十有三,疾病缠身,尤其是糖尿病引发目疾,视力衰退,然而经过深思熟虑,张大千慨然应诺,并决定以从未去过的、然而情节胸怀的庐山为题。

这是一幅10.8米长、1.8米宽的巨构。

为此,张大千将其台北摩耶精舍的画室与隔壁房间打通,专门制作一张巨大的画案,将一块整绢铺于上.7月7日举行开笔典礼,来宾有张

群、张学良夫妇等9人。

先将画绢全部打湿,只见张大千抓起一支有如拖把的大笔,站到一只矮凳上,把笔往墨盆里一挠一滚,然后双手提起大笔往画布上大拖大拉.接着,张大千把长袍袖口一卷,端起一盆盛满青绿颜料的瓷钵,在绢的另一部分小心的连泼带洒,然后又拿起排笔,一面引导青绿颜料的漫延,一面又将排笔沾上颜料点点染染。

忙了几个小时,在场的人依然看不出眉目,但是张大千却从容不迫,显得早已胸有成竹.这张画工程浩大,整整画了一年半,期间,张大千数次心脏病发作晕倒送院急救,稍康复又让助手抬上画案,真所谓呕心沥血.因定于1983年1月在台北历史博物馆展出,所以虽未完全竣笔,张大千只得将画送付装裱,准备展出后在进行润饰,但是没有想到3月8日张大千在伏案题书是溘然长逝,终究没能完成和落款。

至今我们看《庐山图》,其左上角上有仅用淡墨勾勒,未及皴擦点染之处,但这已无损于整幅画的辉煌.

张大千晚年,尤其是在台湾时期的画风,是以粗笔写意为主,工笔则几乎绝迹不画了。

因此在风格上,早年的俊秀、中年的精工,都在晚年转向趋于朴茂、沉郁和老苍,甚至于拙重。

然而,张大千为什么会有绘画风格的巨大转变呢?

第一,泼墨是中国传统绘画的方法。

张大千说“我的泼墨方法,是脱胎语中国的古法,只不过嫁衣改变罢了。

"

第二,在敦煌面壁三年,对张大千以后的艺术风格的变化,起到了决定性的作用。

第三,受西方现代艺术的影响.张大千在欧美住了三十余年,可以说,在中国,张大千是与西方关系最密切的艺术家.特别是与毕加索会晤之后,他能够汲取西方现代派艺术的优秀成果,把抽象的方法引入到中国绘画中。

第四,由于眼睛有病。

张大千说“目疾日益朦胧,不能复细笔矣,此泼墨略抒胸臆而已。

”

张大千在台北赶画时,风格直趋简朴,青壮年时期的精工设色用笔不再。

台北时期由于整体环境使然,不能向以往时期一样静下心来精心创作。

不过,张大千还是竭尽全力画了最后一幅——《庐山图》。

虽因体力不支,未能展示出他最称心的表现,但是整体结构气势浩然的《庐山图》,还是不负所望地为张大千的传奇画下最令人赞叹的精彩句点。

《嘉藕图》创作于1947年,长约1。

84米。

宽约0.9米。

该作品以荷花为主题,其主要寓意为佳偶天成。

画中精工细致的描写朱荷,在墨绿渍染的田园茂叶的衬托下,富丽堂皇而全无匠俗之气,阴郁中的双栖鸳鸯鸟色彩斑斓、悠然自得。

整幅作品表现出的气度之宏大、层次之井然,是张大千泼墨泼彩画法的代表作之一。

在嘉藕图中,张大千以荷花与鸳鸯鸟为该作品的主题.众所周知,张大千信仰佛教,荷花在佛教上被认为是西方净土的象征,荷花主要象征着美、爱、长寿、圣洁。

鸳鸯代表相亲相爱的美好爱情,也是中国文艺作品中坚贞不移的纯洁爱情的化身,备受赞颂.张大千把荷花和鸳鸯鸟相结合,表达纯洁、美好的中国美术作品。

南宋时期,我国古代画家夏圭曾画过《长江万里图》。

从古至今,很多绘画家都已长江为题材,创作出了很多作品。

张大千多年旅居他乡,愈到晚年,愈是思乡。

所以在张大千的画作中,我们看到很多以祖国的山山水水为题材的作品。

他通过自己的画,来表达思乡之情,藉此表达他的爱国情怀。

《长江万里图》就是其中之一,创作于一九六八年.当时七十岁的张大千正移居巴西,长江是亚洲最大的河,同时也是中国人的“母亲河”,是中国几千年文明的发祥地。

张大千是四川人,在《长江万里图》中,他以四川省为起笔,开卷是都江堰的铁索桥,接着,长江奔流而下,越三峡,过江陵,纳百川,最后投入大海的怀抱.此幅作品长约20多米,画面布局宏大,气脉流畅,繁复变化却又浑然天成,很好的显示了画家深厚的绘画功力,也表现出画家气吞山河气度和胸怀。

从绘画技巧上来看,这也是一幅泼墨泼彩画.张大千既采用了传统山水画的破墨、积墨、泼墨等技巧,有融汇了西方绘画的泼彩法,很好的传统中国绘画技巧的基础上结合西方绘画技巧,这种绘画技巧也是其晚年的主要作画风格。