中国文化史导论 ppt课件

中国文化史PPT课件

表兄弟 。

• 大功

小功

缌麻

衣物:

熟麻布

丧期: 九月

衣物:

较粗熟麻布

丧期: 五月

衣物: 精细熟麻布 丧期: 三月

以宾礼亲邦国:春见曰朝,夏见曰宗,秋 见曰觐,冬见曰遇,时见曰会,殷见曰同, 时聘曰问,殷覜(tiào)曰视。

——《周礼·春官·大宗伯》

……以军礼同邦国。大师之礼,用众也; 大均之礼,恤众也;大田之礼,简众也; 大役之礼,任众也;大封之礼,合众也。

• 以“子”为字。 仲由:子路 司马迁:子长 曹植:子健 苏轼:子瞻 杜甫:子美 袁枚:子才

表字和名为“并列式”:意义相同。 屈平:原。 颜回:子渊。 宰予:子我。 樊须:子迟。 张衡:平子。 陆游:务观。 曾巩:子固。 班固:孟坚。 孟轲:子舆。

表字和名为“辅助式”:意义相近。

• 梁鸿,字伯鸾。 • 陆机,字士衡。 • 郑樵,字渔仲。 • 李渔,字笠翁。 • 陈琳,字孔璋。

2、母族三:

母之父系一族。 母之母系一族。 母之姐妹嫁人者一族 。

母之父母: 外祖父的兄弟姐妹:外伯(叔)祖、外祖姑。 外祖母的兄弟姐妹:舅外公(婆)、姨外公

(婆)。 外祖父的父母:外曾祖父母。

母之兄弟:舅父(舅);其妻:舅母(妈); 其子女:舅表兄弟姐妹。

母之姐妹:姨(母、妈)、从母;其夫:姨夫 (丈);其子女:姨表兄弟姐妹。

唐以后:岳父、岳母。 称他人之岳父为泰山 。 书面语:女婿致岳父:姻子。

岳父致女婿:姻外舅(外父)。

夫称妻之兄弟姐妹:

兄弟:内兄、内弟、妻舅。 内子女为内侄、内侄女。 姐妹:姨、小姨。小姨之夫:姨夫。 双方为连襟,互称襟兄襟弟。 姨之子女称外甥、外甥女。

妻称夫的父母系

中国文化史导论精品PPT课件

文化的定义 ——泰勒(Burnet Tylor)的初创

What has been termed the classic definition of culture was provided by the 19th-century English anthropologist Edward Burnett Tylor in the first paragraph of his Primitive Culture (1871):

中国文化史

绪论

一、关于文化

• 文化的定义至少已有上千种之多。 • 换言之,也就是文化本无可能精确定义。

• 本小节参看秦晖《文化无优劣,制度 有好坏》。

• 中国古代的概念:

文:五色交错的纹理。引申为包括语言文字在内的各种象征符号及其载

体——文物典籍。【书证】

化:改变、化育。引申为通过教育使人得到改变,文明程度提高。【书

——(汉)刘向《说苑·指武》

设神理以景俗,敷文化以柔远。 ——王融《三月三日曲水诗序》

西方语义系统中的“文化”

• 拉丁语和中古英语:Cultus, Cultive agrriculture, horticulture

• 1510年:Cultura mentis • 1852年:清教徒纽曼使用了"精神耕耘"(MENTAL CULTURE) • 十八世纪的法国:沃弗纳格和伏尔泰等,开始在法语中以一种完全

传播学派的定义

是若干文化特质或文化元素的集合,这种集合 体是从一个地域播散到另一地域,从一个社会传递到 e . . . is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.

中国传统文化的发展历程概述(PPT 64页)

八、辽夏金元:游牧文化与农 耕文化的冲突与融合

一、游牧文化与农耕文化冲突的双重效应 忧患意识渗透于宋文化的各个层面。游牧民

族从汉文化中汲取丰富营养。 岳飞《满江红》“靖康耻,犹未雪,臣子恨,何

时灭?驾长车,踏破贺兰山缺”。 陆游《示儿》“王师北定中原日,家祭无忘告乃

翁。”

辽朝,《史记》《汉书》被译成契丹文字,广 泛流传。孔子受到朝野上下的尊崇,唐宋诗词 受到辽人的喜爱。贾岛的诗成为儿童学习的启 蒙读物。

三藏法师传

七、两宋:文化强势时期

• 中国封建王朝的顶峰是宋朝而不是唐朝。 • 宋代的GDP占全球的50%。国家的综合实力无论是

质量还是数量宋朝都是当时世界的第一大国。

张择端(北宋)《清明上河图》(中局部)

右 局 部︽

清

明

上

河

图 左︾ 局 部

两宋:文化强势时期

1、宋朝是中国历史上经济最繁荣、科技最发达、文 化最昌盛、艺术最高深、人民生活水平最富裕的朝 代。火药、指南针、印刷术、纸币、垂线纺织,瓷 器工艺的重要改革;航海、造船、医药、工艺、农 技等都达到了古代前所未有、后难比及的高度。

墨家

墨家创立者是鲁国墨翟,信 徒多是下层群众。墨家强调 尚力,节用,兼爱国与文化一统

• 宏阔的文化精神 • 文化统一与思想统一 • 儒学独尊与经学兴起

秦汉帝国

• 秦始皇创立的秦帝国与古罗马、古印度并立三个 世界性大国。

• 汉高祖刘邦建立的汉帝国的版图与事功更在秦之 上,与其同时并立的世界性大国唯有罗马帝国

(一)元杂剧兴盛的原因:

汉族士人文化被游牧民族践踏的支 离破碎。科举制度的中断使元代文人仕 进堵塞。他们投身于杂剧的创作,使元 代杂剧迎来了它的黄金时代。

中国传统文化发展历程(PPT课件)全

盗亦有道 跖之徒问于跖曰:“盗亦有道乎?” 跖曰:“何适而无有道邪?夫妄意室中之藏,圣也;入先,勇也;出后,义也;知可否,知也;分均,仁也。五者不备而能成大盗者,天下未之有也。” 由是观之,善人不得圣人之道不立,跖不得圣人之道不行。

庄子钓于濮水 楚王使大夫二人往先焉,曰:“愿以境内累矣。” 庄子持竿不顾,曰:“吾闻楚有神龟,死已三千岁矣。王巾笥(sì)而藏之庙堂之上。此龟者,宁其死为留骨而贵乎?宁其生而曳尾于涂中乎?” 二大夫曰:“宁生而曳尾涂中。” 庄子曰:“往矣!吾将曳尾于涂中。” ——《庄子·秋水》

2、老子的社会观 ① 处世的方法 处柔:“不自见,故明。不自是,故彰。不自伐,故有功。不自矜,故长。夫唯不争,故天下莫能与之争。” 寡欲:“祸莫大于不知足,咎莫大于欲得。”所以要“寡欲”。 不为天下先:“三宝”:一是慈,即宽容;二是俭,即退缩,保守;三是“不敢为天下先”。

② 政治学说 圣人治国,无为而治。 天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。 “愚民”政策 “不尚贤,使民不争。不贵难得之货,使民不为盗。不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。”

中国文化的“轴心时代”,其主要含义是当时诸子百家创造的各个学派,使得中国文化精神的各个侧面都得到了充分的展开和升华,中国民族文化从此大致确立。 开创学派;编纂修订《诗、书、易、礼、春秋》等中国文化的“元典性”著作。 文化进入了空前繁荣时期。哲学思想尤为活跃,为中国文化的发展奠定了基础。

中国文化史导论上PPT课件

中国疆域的变化

• 秦汉帝国建立后,“中国”领域放大,包括东南至于海、西北达于流沙的朝廷管辖 的广阔区间。

• 清乾隆二十四年(1759)大体奠定中国疆域范围:北起萨彦岭,南至南海诸岛,西 起帕米尔高原,东极库页岛,约1260万平方公里。

• 19世纪中叶以后,西东列强攫取中国大片领土,由于中国人民的英勇抵抗,使领土 避免更大损失。今日中国面积960万平方公里,仅次于俄罗斯、加拿大,居世界第 三位。

• 1367年,朱元璋命徐达北伐讨元,其檄文有“驱 逐胡虏,恢复中华”的口号。

• 近代,“中华”逐渐成为指认全中国的文化符号。 梁启超《论中国学术思想变迁之大势》( 1902 年):“四千余年之历史未尝一中断者谁乎?我 中华也。盖大地今日只有两文明:一泰西文明, 欧美是也;二泰东文明,中华是也”。

第21页/共44页

• 综论之,“中”指居中集众之旗,引申为中心、 中央;“国”指执戈捍卫之城,进而指称军事、政 治中心地。

第5页/共44页

• “中国”初义是“中央之城” ,即周天子所居京师(首都),与“四方”对称, 初义京师的“中国”又有多种引申。

• 一如诸夏列邦; • 二如国境之内; • 三如中等之国; • 四如中央之国,等等。 • 使用频率最高的,是与“四夷”对称的诸夏义的“中国”。

第10页/共44页

中国国名的演变

• 我国古代多以朝代做国名。 • 如汉代称“汉”、“大汉” ,唐代称“唐国” 、

“大唐” ,清代称“清国” 、“大清” 。 • 外人也往往以我国历史上强盛的王朝相称。如秦、

汉、唐。 • 日本长期称中国人为“秦人”,称中国为“汉

土” 、“唐土” ,江户时称中国人为“明人”、 “清人” 。此外,印度称中国为“支那” ,意 谓“文物之国” ;希腊、罗马称中国为“赛里

中国传统文化导论-课件

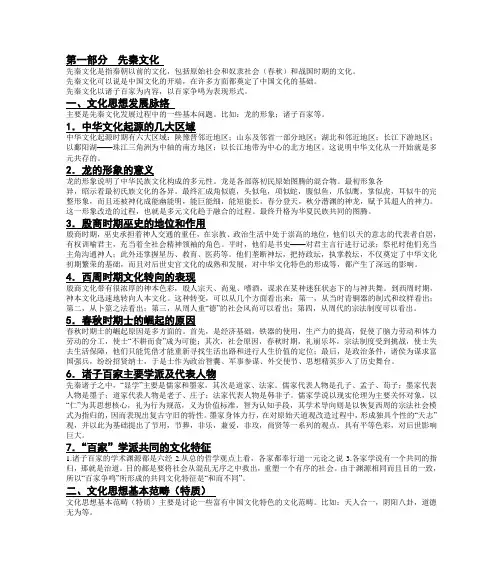

第一部分先秦文化先秦文化是指秦朝以前的文化,包括原始社会和奴隶社会(春秋)和战国时期的文化。

先秦文化可以说是中国文化的开端,在许多方面都奠定了中国文化的基础。

先秦文化以诸子百家为内容,以百家争鸣为表现形式。

一、文化思想发展脉络主要是先秦文化发展过程中的一些基本问题。

比如:龙的形象;诸子百家等。

1.中华文化起源的几大区域中华文化起源时期有六大区域:陕豫晋邻近地区;山东及邻省一部分地区;湖北和邻近地区;长江下游地区;以鄱阳湖——珠江三角洲为中轴的南方地区;以长江地带为中心的北方地区。

这说明中华文化从一开始就是多元共存的。

2.龙的形象的意义龙的形象说明了中华民族文化构成的多元性。

龙是各部落初民原始图腾的混合物。

最初形象各异,昭示着最初氏族文化的各异。

最终汇成角似鹿,头似龟,项似蛇,腹似鱼,爪似鹰,掌似虎,耳似牛的完整形象,而且还被神化成能幽能明,能巨能细,能短能长,春分登天,秋分潜渊的神龙,赋予其超人的神力。

这一形象改造的过程,也就是多元文化趋于融合的过程。

最终升格为华夏民族共同的图腾。

3.殷商时期巫史的地位和作用殷商时期,巫史承担着神人交通的重任,在宗教、政治生活中处于崇高的地位,他们以天的意志的代表者自居,有权训喻君主,充当着全社会精神领袖的角色。

平时,他们是书史——对君主言行进行记录;祭祀时他们充当主角沟通神人;此外还掌握星历、教育、医药等。

他们垄断神坛,把持政坛,执掌教坛,不仅奠定了中华文化初期繁荣的基础,而且对后世史官文化的成熟和发展,对中华文化特色的形成等,都产生了深远的影响。

4.西周时期文化转向的表现殷商文化带有很浓厚的神本色彩,殷人宗天、尚鬼、嗜酒,谋求在某种迷狂状态下的与神共舞。

到西周时期,神本文化迅速地转向人本文化。

这种转变,可以从几个方面看出来:第一,从当时青铜器的制式和纹样看出;第二,从卜筮之法看出;第三,从周人重“德”的社会风尚可以看出;第四,从周代的宗法制度可以看出。

5.春秋时期士的崛起的原因春秋时期士的崛起原因是多方面的。

中国文化发展历程PPT

昭陵(唐太宗,陕西礼泉县)

和乾陵(唐高宗李治和武则天,

昭陵和六骏图(美国费城宾夕法尼亚大学博物馆

乾县)。

建筑:京杭大运河

运河开凿始于隋文帝, 沟通海河、黄河、淮河、长

江、钱塘江五大水系,全长

5000多里。是世界上最伟大 的工程之一,也成为世界上 最长的运河。

(二)东西、胡汉文化交流

唐代开放的社会环境为东 西文化的交流创造了良好的 条件。 627年,玄奘西行取经。 630年,日本派出第一批遣唐 使,学习唐朝文化。日本国都 奈良,完全模仿长安城建设。

秦朝统治天下的理论基础。

韩非子(战国)

墨家

墨家创立者是鲁国墨翟,信徒多是

下层群众。墨家强调尚贤,节用,兼

爱、非攻,强调尊崇天神(“天之爱 民之厚”)。

墨子(战国)

三、秦汉:思想文化大一统

天下一统,四海一家

公元前221年,经过多年兼并战争,秦王赢政终于完成统一大业, 中国历史上第一个专制主义君主集权的一统帝国秦王朝建立。15年后被 汉取代。经过秦汉王朝的统一整合,中国文化儒道互补的主潮流被确定 下来。秦帝国是与地中海的罗马并立的世界性大国,开拓进取、宏阔包 容的精神成为秦汉文化的主旋律,秦汉长城,阿房宫,气势磅礴的秦始

河流域一带。蚩尤、后羿属于这一集团。

苗蛮(三苗)集团:分布在今湖北、湖南、江西一带,即 长江流域。伏羲、女娲在这一集团。

中 华 民 族 远 祖 分 布 图

殷商西周:从神到人

甲骨青铜文化和汉字的起源 甲骨文,19世纪末发现于安阳殷墟,刻画在龟甲、牛骨上。 今天能够见到的或已出土的青铜器有约1万件,基本上是20 世纪上半叶出土的,大多数为礼器、乐器和兵器。 到了周朝,金文发达起来,一件青铜器上百十来字的不少。 西周中期的墙盘,上有284字;西周晚期的散氏盘铭有357字;毛 公鼎更是多达497字,是今见最长的青铜器铭文。

《中国文化导论》课件

中国文化的传承与发展

中国文化的内涵与特点 中国文化在现代社会中的价值 中国文化在全球范围内的传播与影响 中国文化在未来的发展趋势与展望

中国文化在国际舞台上的影响力

中国文化的独特价值与魅 力

中国文化在国际交流中的 地位

中国文化对世界文明发展 的贡献

中国文化在现代社会中的 现实意义

中国文化对现代社会的启示

歌赋:古代音乐与文学的结 合,包括歌曲、赋诗等多种 形式

代表作品:《诗经》、《楚 辞》、《唐诗宋词》等

特点:情感丰富、意境深远、 语言优美

书法艺术

起源与发展:简要介绍书 法的起源、演变过程及各 个历史时期的主要代表人 物和作品

特点与风格:阐述书法的 特点,如笔法、结构、章 法等,并介绍不同书法流 派和风格

《中国文化导 论》PPT课件

单击此处添加副标题

汇报人:PPT

目录

01

单击添加目录项标题

02

课件介绍

03

中国文化概述

04

中国古代思想Βιβλιοθήκη 化05中国古代文学艺术

06

中国古代科技文化

01

添加章节标题

章节副标题

02

课件介绍

章节副标题

课件背景

课件的定位和目标

课件的特点和亮点

课件的内容和结构 课件的适用对象和使用方法

中国文化的定义

狭义:指中华民族所创造的 具有民族特色的文化

广义:指中国历史长河中所 有文化现象的总和

特点:博大精深、源远流长、 兼容并蓄

内容:思想、道德、艺术、 科技等方面的成果

中国文化的历史演变

添加标题

原始文化:包括原 始宗教、神话传说 等

添加标题

1中国文化史导论

• 一般而言,与生产力直接相关的物质文化,更新 一般而言,与生产力直接相关的物质文化, 较快, 较快,制度文化和行为文化作为社会规范和行为 定势,则带有较浓厚的保守性格。 定势,则带有较浓厚的保守性格。 • 在精神文化里,富有个性色彩的社会意识形态 在精神文化里, 各种哲学、社会科学理论及文学、艺术思潮) (各种哲学、社会科学理论及文学、艺术思潮) 比较活跃,新旧更替快; 比较活跃,新旧更替快; • 作为社会意识形态的背景和基础的社会心理,比 作为社会意识形态的背景和基础的社会心理, 如潜藏在大众历史生活中的价值观念、审美情趣、 如潜藏在大众历史生活中的价值观念、审美情趣、 思维方式所构成的“民族性格” 思维方式所构成的“民族性格”,因为是一种感 性直觉的“潜意识” 集体无意识” 性直觉的“潜意识”或“集体无意识”,难以被 自觉把握和运作,具有顽强的稳定性和延续力。 自觉把握和运作,具有顽强的稳定性和延续力。 文化的深层结构) (文化的深层结构)

• • • • • • • • •

2、华夏 华指文化灿烂,“有服章之美,故谓之华” 夏就是“雅” 华夏就是古代中国人相信比较文明的地方,这就是“天下” 3、中华 中国与华夏的简称 更突出文化意义 起初指汉族及汉族文化 辛亥革命后,孙中山提出五族共和,逐渐成为中国各民族 的统称

二、文化

• 自从有了“文化”一词以后,迄今为止,人类已经给它下 了不少于260个定义。 • 广义指人类在社会实践过程中所获得的物质精神的生产能 力和创造的物质、精神财富的总和。 • 狭义指精神生产能力和精神产品,包括一切社会意识形式 自然科学、技术科学、社会意识形态。有时又专指教育、 科学、文学、艺术,卫生、体育等方面的知识与设施 • 文明与文化多混用 • 文明是人类所创造的伟大成果,它既有物质的,也有精神 文明是人类所创造的伟大成果,它既有物质的, 既有政治的,也有经济的、文化的等等, 的,既有政治的,也有经济的、文化的等等,所以大致把 文明分为物质文明和精神文明两大类。 文明分为物质文明和精神文明两大类。 • 而文化则较多地指人类的精神财富,如文学、艺术、宗教、 而文化则较多地指人类的精神财富,如文学、艺术、宗教、 风习等。 风习等。这样的理解其实是学术界的共识

中国传统文化课件导论

2、上古三代——华夏与四夷的对立

• 中国戎夷,五方之民,皆有性也,不 可推移。东方曰夷,被发文皮,有不 火食者矣。南方曰蛮,雕题交趾,有 不火食者矣。西方曰戎被发衣皮,有 不粒 食者矣。北方曰狄,衣羽毛穴居 ,有不粒食者矣。

司马迁建构的“一点四方〞模式

狄

戎

中

夷

蛮

• 何为中华?

• “中〞,意谓居四方之中。“华〞。本义为 光辉、文采、精粹,用于族名,蕴含文化兴 旺之意。元人王元亮说:“中华者,中国也 。亲被王教, 自属中国,衣冠威仪,习俗孝 悌,居身礼仪,故谓之中华。〞〔?唐律疏议 释文?〕〞

• 〔2〕二是中国疆域虽然地理复杂,但大局部处于 中纬度,气候温和,又位于全球最大的陆地—— 欧亚大陆的东部和全球最大的海洋——太平洋的 西岸,西南距印度洋也不远,季风气候兴旺。

• 〔3〕三是一面临海、三面环山的地理环境,使中 国成为一个相对独立封闭的地理单元。

明代地图

思考

• 历史上哪些地理因素对中国文化 的形成和开展产生过较大的影响

• 用地理?

我们用种族、民族 来区分世界上的不 同人群。 我们是中华民族。

一、中华民族从何而来?

1. 民族: 中国境内56个民族中,绝大局部是在

中国境内形成的,或在中国生活了很长时 间。除汉族而外,匈奴、鲜卑、羯、氐(dī) 、羌、沙陀〔突厥的一支〕、契丹、女真 、蒙古、满族都曾建立过统治中原的政权 ,其中蒙古和满族还统治过整个中国。

文化是人类在自身的长期开展中,在和自然界的斗 争和人类社会的开展中所创造的成果,它渗透在人们的日 常生活、行为、思想、交往等一 切活动之中,对人产生 着潜移默化的影响。

2、中国文化的地理环境

中国地理有以下几点独特之处:

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

之所聚也,贤圣之所教也,仁义之所施也, 诗书礼乐之所用也,异敏技能之所试也,远 方之所观赴也,蛮夷之所义行也。”

文化中心:“中国”与“夷狄”的关系

• 古人还意识到文化中心是可以转移的,故 “中国”与“夷狄”往往发生互换,——“诸 侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之。”

• 我国古代多以朝代做国名。

• 如汉代称“汉”、“大汉” ,唐代称“唐国” 、 “大唐” ,清代称“清国” 、“大清” 。

• 外人也往往以我国历史上强盛的王朝相称。如秦、 汉、唐。

• 日本长期称中国人为“秦人”,称中国为“汉 土” 、“唐土” ,江户时称中国人为“明人”、 “清人” 。此外,印度称中国为“支那” ,意谓 “文物之国” ;希腊、罗马称中国为“赛里丝” , 意谓“丝国”。

• 中国之“国”,指城邑。引申为武装保卫的天子之 都,以及诸侯辖区、城中、郊内等义。

• 综论之,“中”指居中集众之旗,引申为中心、中 央;“国”指执戈捍卫之城,进而指称军事、政治中 心地。

• “中国”初义是“中央之城” ,即周天子所 居京师(首都),与“四方”对称,初义京 师的“中国”又有多种引申。

• 春秋时期:“中国”约Байду номын сангаас含黄河中下游及淮河

流域,秦、楚、吴、越等尚不在其内。 • 战国晚期: “中国”已包含秦、楚、吴、越等地,

七国均纳入“中国”范围 。 • 秦一统天下后:“中国”范围更扩展至长城以南、临

洮(今甘肃)以东的广大区间。 • 汉唐以降:“中国”的涵盖范围在空间上又有所拓宽。

• 晚周以降,“中国”一词还从地理中心、政 治中心含义派生出文化中心含义。

称)。

• 古汉语用“族”、“族类” 。双音节的“民 族”一词,乃是近代民族主义概念,以往多认 为是从日本输入的。

• 至清代末叶,伴随着近代“民族国家”观念的 勃兴,日制“民族” 一词传入中国,逐渐为 人使用。

• 1898年6月,康有为给光绪皇帝上《请君民合 治满汉不分揭》,有“民族之治”一语。

二、释“中华民族”

“民族”一词的由来及衍变

• 民族,泛指历史上形成的,处于不同社会发展阶段 的各种人群共同体。在中国这片广袤、丰腴的大地 上生活劳作的各族人民,统称中华民族。

• 从时序划分,有原始民族、古代民族、现代民族。 • “族” ,原义“矢锋”(箭头),引申为众。中

国自古注重族群文化心理的同一性。 • “非我族类,其心必异”( 《左传·成公四年》

近代意义的“中国”

• 近代以来,“中国者,天下之中”的文化中心 观已日显其弊,近代意义的“民族国家”意识 应运而生。

• 一个国家要自立于世界民族之林,拥有一个恰 当的国名至关重要,“中国” 作为流传久远、 妇孺尽知的简练称号,当然被朝野所袭用。

• 梁启超、汪康年等力主,应当扬弃“中国者, 天下之中也”的妄见,但“中国”这个自古相 沿的名称可以继续使用,以遵从传统习惯,激 发国民精神。

中国文化史

导论(上)

如何研习中国文化史

• 我们研习中国文化史,应当了解舞台、主体和内 容。“中国”、“民族”、“文化”、“文明” 都是汉语古典词,然其在近现代都发生了深刻的 内涵演变,这种演变正是文化的古今更革、中西 交会的产物,诚如陈寅恪1936年在《致沈兼士》 中所云:“凡解释一字,即是作一部文化史。” 诠释“中国”、“文化”等语,进而考辨中国文 化的生态环境、基本特性和历史分期,是研习中 国文化史的入门之径。

“中国”国体概念的出现

• “中国”作为与外国对等的国体概念,萌发于 宋代。

• 宋人所用“中国”一词,便具有较清晰的国体 意味。

• 北宋理学家石介著《中国论》,此为首次出现 的以“中国”作题的文章。该文称,“居天地 之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷”。

• 国体意义上的“中国”概念,是在与近代欧洲 国家建立条约关系时正式出现的。

• 欧洲自17世纪开始形成“民族国家”(nationstate),并以其为单位建立近代意义上的国际 秩序。

• 康熙朝敕修《平定罗刹方略界碑文》,言及边界, 有“将流入黑龙江之额尔古纳河为界:河之南岸 属于中国,河之北岸属于鄂罗斯”等语,“中国” 是与“鄂罗斯”(俄罗斯)相对应的国名。

• 至19世纪中叶,西方殖民主义列强打 开清朝封闭的国门,古典的“华夷秩 序”被近代的“世界国家秩序”所取 代,“中国”愈益普遍地作为与外国 对等的国名使用,其“居四夷之中” 的含义逐渐淡化。

• 一如诸夏列邦;

• 二如国境之内;

• 三如中等之国;

• 四如中央之国,等等。

• 使用频率最高的,是与“四夷”对称的诸夏 义的“中国”。

“中国”的空间变化

• 商周时期:“中国” 是以王城(或称王畿) 为核心,以五服(甸、侯、宾、要、荒)或九 服(侯、男、甸、采、卫、蛮、夷、镇、藩) 为外缘的方形领域。

• 清乾隆二十四年(1759)大体奠定中国疆域 范围:北起萨彦岭,南至南海诸岛,西起帕 米尔高原,东极库页岛,约1260万平方公里。

• 19世纪中叶以后,西东列强攫取中国大片领 土,由于中国人民的英勇抵抗,使领土避免 更大损失。今日中国面积960万平方公里,仅 次于俄罗斯、加拿大,居世界第三位。

中国国名的演变

• 王夫之在《读通鉴论》、《思问录》中认为, 唐以来先进的中原渐趋衰落,蛮荒的南方迎 头赶上的事实,证明华夷可以变易,“中国” 地位的取得与保有,并非天造地设,而是依 文化先进区不断流变而有所迁衍。

中国疆域的变化

• 秦汉帝国建立后,“中国”领域放大,包括 东南至于海、西北达于流沙的朝廷管辖的广 阔区间。

本章主要内容

• 一、释“中国” • 二、释“中华民族” • 三、释“文化” 、“文明” • 四、文化史的研究对象

一、释“中国”

“中国”内涵的流变

• “中国”内涵经历了曲折的流变:从古代的天下中 心义,演为近代的与世界列邦并存的民族国家之名。

• 中国之“中” ,甲骨文、金文中像“有旒之旆” (有飘饰的旗帜),士众围绕“中”(旗帜)以听 命,故“中”又引义为空间上的中央,谓左右之间, 或四方之内核;又申发为文化或政治上的枢机、轴 心地带,所谓“当轴处中” 。