70-80-90年代的 回忆(经典图片)

新会老照片

昔日圭峰山

昔日西隅路(80年代)

象山脚下(70年代)

余庆楼前织葵忙(70年代)

玉湖春早(80年代)

周恩来总理来新会

80年代会城灯光夜市,新会夜生活虽然比不上大城市,但是那种特色小资生活 是当代人民喜欢的情调。

图为1947年新会街头。

市民可能有点陌生,图中正是发展中的会城 城区(90年代)。

新中国成立之后五邑地区的第一所大专学府是哪所?很多人对此都不甚了解。新 会劳动大学就是五邑地区最早的大专院校。这所学府的出现,与共和国第一任总 理周恩来有着紧密的联系,照片上“新会劳动大学”6个字,就是按照周恩来总理 当年题字而制作。

图中为百年名校新会一中旧貌。

沿着周恩来当年在新会足迹,一张张黑白照 片上那些人和那些事情让新会回味。

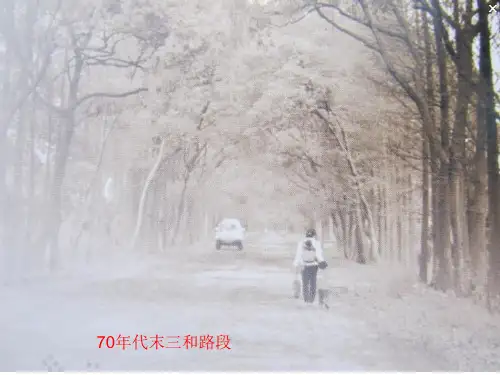

70年代末三和路段

浐湾早市(80年代)

会城河泮(80年代)

会城旧景(90年代)

江会路(90年代)

江会路二期扩宽工程Байду номын сангаас工情况(90年代)

江会路上浅河(90年代)

盆趣园前掠影(90年代)

三和路(80年代)

昔日的冈州广场 余庆楼

昔日公园西路(80年代)

昔日公园西路(80年代)

昔日圭峰路(80年代)

这个图片爬过圭峰山潮人径的肯定不会陌生,这个就是圭峰水力发电站,当 年这个发电站很犀利。

图中的会城动物园肯定是不会陌生,这个陪伴着新会市民共同成长的动物园最后 却离我们而去,岁月神偷偷走的不仅仅是童年回忆,更夺走更多是对新会这个城 市的信仰

在象山脚下,紫云洞前,两排十一座新建楼房,整齐美观。这是会城幸福路 新村

周总理南下巡新会。58年前,周总理来到广东新会视察,他的言行 举止,无不体现了朴实无华、心系民众的高尚情怀。

五粮液重要包装历年变化(图文)

1995年

1993年晶质圆通瓶诞生,采用铝 盖与塑盖两种封口技术;1994年1月1 日起,五粮液采用隐形喷码技术,在萝 卜瓶以及晶质型五粮液瓶上使用暗喷;

圆通瓶流通期间,酒标签上生产日 期的年、月、日均以两位数字表示,中 间以横线相连,如“97-03-18”,批 号均为以“85”开头的6个数字串,且 第五个与第六个数字间有一空格。

第 五 代 五 粮 液 (

1 9 8 9

1 9 9 8

)1989年

1993年

第六代五粮液(交杯牌时期) 1995—2004(1980—1986)

晶质多棱瓶一直是有颈标的,1995年至 1998年封口技术主要采用塑盖“三防盖”, 1998年到2004年期间采用3M防伪技术。

1998年,五粮液酒厂改造,组建五粮液 集团,酒标上的生产单位正式标注为了“宜宾 五粮液股份有限公司”。

第四代五粮液(红旗牌时期) 1966—1998(1970—1973)

红旗牌是上世纪60年代末70年代的时代产 物,“直筒萝卜”瓶与“手榴弹”瓶同时存在,但 是手榴弹瓶的酒标比以前小,而且颈标与正标 之间的连接条也去掉了。红旗牌的五粮液有 “为人民服务”、“中国名酒”两种颈标, 1971年开始又有了“中国名酒”字样的商标。

1995年圆通瓶五粮液颈标取消, 同年推出“三防盖”以及晶质多棱瓶; 1998年“三防盖”首次应用于晶质圆 通瓶五粮液,却也是此瓶型的终结年。

1998年

பைடு நூலகம்

上 世 纪 八 九 十 年 代 五 粮 液 外 盒 集 锦

1987年4月22日起,五粮液萝卜瓶500ML开始 使用金属铝盖了,其他品种则仍然是塑料盖,一直延 续到2000年12月才停止使用。在包装上,铝盖的萝 卜瓶上有了定位框(方便贴正标),铝盖顶部标有 “中国名酒”中英文字样和五粮标(中间是五角星); 酒标上也开始标明度数与具体容量(60度的无)。

50、60、70、80年代春节老照片,简单而珍贵的年味!

春节,中国人心里最重要的节日。

无论时间怎么变,对我们的意义依旧重大。

但不知道从什么时候开始,年味开始变得越来越淡了。

传统民俗被渐渐的遗忘,那些欢乐时光也被留在了那个年代。

今天给大家带来一些旧时春节老照片,一起回味一下那时简单而幸福的年味儿,捡起纯真年代过年的美好记忆……五十年代,那个时候,物质还没有现在这么富足,人们是这样欢度春节的。

▼ 1950年,北京过了新中国的第一个春节,那年毛主席年画非常受欢迎。

▼有点文化的人,就帮大家写春联,虽然不是什么书法家,但一笔一画地也毫不含糊!这样的春联,极受大家的热捧。

▼除夕之夜,家人团圆,守岁围炉,温情四溢。

下面是1953年春节,天津一家人吃团圆饭的场景。

▼四代同堂过春节,好不热闹。

▼ 过年了,除了有好吃的,大人们还会给孩子们做做玩具,家里有点余钱的干脆直接给孩子们买点。

简简单单的“大刀”、面具、小风车,不算很精致的娃娃,就足以让一群小孩玩得不亦乐乎。

▼春节穿新衣,红旗商场到后来的百货大楼是最时尚的存在。

以前,普通人家过年才会添新衣,所以每到新年,有新衣服穿,自然是开心极了!▼ 当然,过去的新衣服不止商场能买到,妈妈的巧手也会变出一件来。

过年最让孩子开心的事就是能穿上新衣服,很多母亲为此不知熬了多少个日夜。

▼试穿妈妈刚做好的新衣,这一刻别提多幸福了!▼ 对于男孩来说,没有比放鞭炮更值得期待的事了。

▼捡鞭炮也是男孩儿们的“冒险行动”。

▼三个穿着新衣服的儿童在放鞭炮,其中两个小女孩正害怕地捂着耳朵。

▼1956年的春节,村民围坐在一起,第一次听到了收音机里传来的远方的祝福。

我国第一台黑白电视机诞生在1958年,所以,在那之前收音机才是人们最爱的娱乐消遣之一。

▼ 那个时候还没有电视、电脑,没有央视春晚,更没有网上直播,人们要看春节晚会只能去现场。

以前,各市、郊、县文化宫每年都会举办春节联欢晚会,时间一到,人潮纷纷涌入会场,好不热闹!▼ 1956年春节,侯宝林、郭启儒,在春节联欢晚会上说相声。

中国版70年代80年代90年代至今的经典的接吻史

男:(进门)老婆,我回来了。

女:(走出厨房)老公你可回来了,想死人家了。

男:我也想你呀老婆,“波”一个先……

点评:在世纪交替到来之前,中国人不再沉默,这个年代并不是酒深不怕巷子深的时代,所以要善于推销自己,表达自己真实的内心,直接了当的传递给对方,让对方感受到爱。

经典对白:

男:(放电)娟,可以吻你吗?

女:(接招)我还以为你不会说呢?

点评:改革开放的春风吹进了中国大地,到处是一片繁荣景象,男女之间的友情爱情也开始走进了春天,表达变的直接了,而应对也更加自如了。

第三阶段:90年代 关键字波 女:(生气)你,……讨厌。

男:(害怕)对不起秀花,都是我不好……

女:(微笑)瞧你那傻样,就一下啊。

点评:其实,那个年代的人们太可压抑,把真实的内心世界总是埋藏在心里,喜欢含蓄的表达,心里再想,嘴上打死也不说。

第二阶段:80年代

关键字:吻

第四阶段:现如今

关键字:嘴

男:(不屑一顾)猪猪,“嘴”一个,来!

女:(无所谓)OK。

点评:爱情伴随着新世纪的到来,也变的更加多姿多彩,大街小巷里,男女老少都在用不同的方式表达爱意,少男少女们更是放荡不羁,不屑一顾,毫不在乎,我无所谓,让真爱变的更加弥足珍贵。

接吻,也称“亲”、“吻”、“波”、“嘴”等等,在中国的每个阶段,接吻的形式不同,感受不同,搞笑之余令人深思。今天,你接吻了吗?现回顾一下中国版最经典的接吻史。

第一阶段:70年代

关键字:亲

经典对白:

男:秀花

女:干吗?狗蛋哥。

男:我能不能……亲亲……你啊?

八十年代的回忆附图

想起当年我们开学的样子,没有人送没人陪着,要自己去学校,那时候的农村学校,水泥地面很少,一开学,走进校园里,任何地方都是杂草丛生,教室前后、操场上全部被杂草占领,自然的绿化,严重影响了学生出行和活动,因此,开学第一课,就是全校打扫卫生除草,这就是你我们那个时代开学时第一节课的样子。

同学们一起到教室里,坐下来听从老师的安排,一些离家近的同学,从家里带来镰刀,锄头、铁锨等工具,男生使用铁掀干点稍微重的活,女生用镰教室前后和操场上的杂草,师生一起劳动。

那时劳动虽然很累,但是也抵挡不了大家很久不见的喜悦,大家边聊天边劳动,留下一幅难忘的画面。

那时农村学校的生活确实艰苦,但是每一个画面都让人记忆犹新,那时的开学第一天发新书,我们舍不得翻刚发下来的新书,担心弄脏了新书,小心翼翼的装在书包里,晚上回到家,会让父母亲给我们去找报纸或者挂历包书皮,包上书皮的书,在把手洗干净,这才开心的拿起新书翻开看看,刚翻开新书的时候,会有一股墨香迎面而来,我会深深的吸着墨香的味道,那表情有时候让父母嘲笑我,我久久的看着新书,母亲又会取笑我说,把书给吃了吧。

我也会做着吃状来逗笑母亲,现在这样的场景还历历在目哦。

开学了,我们也会学鲁迅在桌子上刻上“早”字,这种事也只有在小学干过,我们的书桌大都是破旧的,我们上一届的学姐学哥用过,甚至不知道有几届学哥学姐用过,那时候书桌都是破旧的,遇到特别破旧的课桌,下面没法放书包,我回家后让父亲用麻绳为我搓细细的绳子,在带上几根铁钉子,把铁钉固定在书桌的两边,然后用绳子缠绕在钉子上,放上自己的书包书本。

那时候,我们学习的环境很艰苦,但从心里从来没有觉得苦,反而对上学读书是一种渴望的快乐感。

每当课间休息时,我们会趴在桌子上小休一会儿,或者到教室的一角,和同学互相依靠的休息。

那个时候学校没有体育用具,我们会拿着半块砖当球拍或者自制的球拍,在两块水泥板上打乒乓球,会用家里已经不能使用的皮筋一点一点接起来跳皮筋,还会找来一块平平四方的石头在地上画着八个方格,挑格子。

70、80后儿时的回忆1111

那些年,我们的最美记忆有人说,当你开始回忆就证明你老了。

而今80后陆续迈过30而立之年,70后已经开始四十不惑,不回忆一些东西,将来恐怕都想不起来了。

忍不住,提一句,你还记得这些童年往事么吗?70后的童年光阴似箭,岁月如梭,一晃几十年过去,走过多少风风雨雨,不觉近些年的记忆倒有些模糊,童年的记忆却扎根在内心深处。

五分钱一根的冰棍儿,巧克力的奶油的,还有那甜甜的大白兔奶糖,酷酷的军挎包,板儿鞋,美丽的麻花辫,漂亮的蝴蝶结,还记得我们儿时玩耍的游戏吗?雨后初晴,在水沟边丢石子,打水漂,快乐就在绽开的波纹里荡漾;从墙上抠下黏黏的蜗牛,叫蜗牛蜗牛你快出来,多么有爱。

清清的河边柳树上,我们相约爬上去粘知了。

捉虫玩虫玩泥巴,自己做小手枪,和小伙伴一起捉迷藏一起跳格子一起玩游戏,最纯真最唯美的瞬间。

那年的天空晴朗而纯洁,那年的孩子富有极其丰富的创造力,那年月的,情纯洁,那年月的友情无法与金钱衡量。

(70后的童年,玩具很少,朋友很多,快乐很多)当你习惯了都市的灯红酒绿,热闹繁华,是否依稀记得小时候,纯朴的本性,顽皮的笑脸。

小时候穿的是妈妈一针一线缝制的粗布衣服,秋冬了有妈妈为全家织成的毛衣和厚厚的棉花做成的棉袄,凝聚了浓浓的爱,冬天也变得温暖。

(棉毛线,棉袄,粗织手工做的衣服,带给我们童年多少温暖)80后的童年记得当时年纪小,我爱谈天地她爱笑。

风在树梢鸟在叫,不知怎么睡着了,梦里花落知多少……弹指间,80后已然长大成人,都开始为人父母,哄着自己的小宝贝,讲了好多自己小时候——我们的童年。

夏天的午后小伙伴会聚集在院坝内开始捉迷藏,墙柱后,大树旁,沟壑里,屋檐后,菜地里处处都隐逆着我们的踪迹。

打玻璃弹珠是那个时代的产物,也是夏日午后个个小伙伴都是没有睡意的,顶着烈日的暴晒,专心的劳作,致力于自己的功德圆满,随时都是顽皮孩占上风,美好的童年就在玻璃弹珠的记忆里消逝,就在狂风骤雨里度过,就在帮派的厮杀里流逝,也同时在父亲的难骂中成长。

70年代中国老照片那时一碗水饺只要两毛钱,【图文】

70年代中国老照片那时一碗水饺只要两毛钱,【图文】70年代中国历史老照片:那是一个吃苦耐劳、艰苦奋斗的年代,没有那几代人的努力就没有今天幸福的生活,向我们的前辈们致敬!70年代中国历史老照片:人情,人心纯真的年代,一家有事,众邻一起帮忙的年代,吃的放心,井水可以直接饮用的年代,满满的全是回忆。

70年代中国历史老照片:那时候孩子多,还要惦记乡下亲戚,真的不容易。

但是人情味十足,你家大人不在家小孩回来可以到我家吃,我家小孩也到你家吃,有事邻居相互帮忙。

小孩走失有人帮你送回家,上学从不用大人接送,雷锋精神到处可见。

70年代中国历史老照片:怀揣着二分钱,和小伙伴们凑个5分、一毛,买包香烟,开始吞云吐雾。

70年代中国历史老照片:那时没有几个人有自己的小汽车,“凤凰牌”老二八自行车在那时候可是“豪车”啊,要是谁家还有辆摩托,那可真是特大土豪啦。

也有些地方郊区县去城市只能坐这种人工板车,或者牛马车。

70年代中国历史老照片:图为一家水饺店,那时候一碗鲜肉水饺只要两毛钱,也不是每个人都吃的起,物价比较低,所以一个普通工人一个月收入几十元就能养活一家人。

70年代中国历史老照片:图为一位到长城游玩的游客,手上摆弄着一台照相机,长城墙上刻字清晰可见。

70年代中国历史老照片:图为当时郊区的学校内读书教师破破烂烂的,那时能读上书就很幸福了。

70年代中国历史老照片:图为农村学校里读书的学生,大家都很认真,看他们手很黑,大冬天天气寒冷冻了导致手很难洗干净,看着让人心酸,不过越是这样的孩子越有出息,长大成人步入社会后的重要岗位上,说不定哪位大人物就是他们其中的一位呢。

70年代中国历史老照片:图为两姐妹在吃晚餐,那时候菜虽然很简单,吃起来很满足。

那个年代生活在大城市的百姓大都是双职工家庭,平日孩子们自理能力都很强,每个孩子基本都会做饭和料理些家务,在家里大一些的孩子很小就知道替在外工作养家的父毋和长辈们分担家务和扰愁,懂事早。

70年代中国历史老照片:图为当时城市里学校就读的孩子们学习环境条件就优越多了,在他们每个人的脸上流露出幸福和阳光。

怀旧——七八十年代的图片(DOC)

怀旧——七八十年代的图片那时的马路上,基本上都是非机动车。

那时侯的市场基本上都没有棚子。

那时侯的海报基本上都是控制生娃娃。

那时侯的电影投资基本上都没有上亿。

那时侯的城里人乡下人,基本生活雷同。

那时侯的十字街头基本上没有红绿灯。

那时侯的驴基本上很重要。

那时侯的解放军基本上很牛呀!那时侯的冰基本上冻的很厚呀!那时候就敢爱敢抱的公园恋爱先驱基本上都是胆大的。

那时侯人的饭量基本上都是大大的。

那时侯的大型敞棚TAXI,基本上也是很爽的。

那时侯的火车烧炭基本上都不丢人。

那时侯的红旗里面坐的基本上都是官官。

那时侯的娃娃基本上都有这么一个五角星帽子。

那时侯,这么一身装备也基本上是满让人羡慕的。

那时侯红旗在手的感觉基本上是滚烫的。

那时侯这样一副挨扳子的模样肯定是个体户家的。

那时侯我们大概都有一帮子这样徜怀笑着的哥们。

那时侯这样的小人书摊摊基本上我们都蹲过,看一本基本上就是一分钱。

那时侯大家穿的基本上都是一样的,绿!那时侯卖凉粉的基本上就算是个老板。

那时侯卖调料的基本上都叫十三香。

那时侯的医生基本上都是赤脚的。

那时侯弹棉花基本上还不是一种乐器名称。

那时侯刮胡子理头基本上还都是老头子没有小姑娘。

那时侯修脚基本上是一件没有三陪服务的技术活。

那时侯市场上的冬虫夏草,虎鞭鹿鞭基本上都是不值钱的狗皮膏药。

那时侯的猪肉基本上都是食品公司垄断的。

那时侯干活基本上都是按工分计算的。

那时侯的鸡基本上都是用来吃的,不是用来耍的。

那时侯我们养鸡基本上是不怕胡搞的。

那时侯当兵的基本上都是爱写家书的。

那时侯下地干活基本上都要用到这样的“拉拉车”。

那时侯的能坐飞机的基本上都是能人。

那个时候的娃娃基本上也是要下地的。

那时侯有个白胖小子基本上是合不拢嘴的。

那时侯这种铁车车饿们基本都是坐过的。

那时侯海军衫基本上是每个娃娃的必备装。

那时侯配眼镜基本上是靠目测的。

那时侯靠公路打麦子扬场基本上都是有传统的。

那时侯打完麦子基本上就在路边晒了。

那时侯娃娃街上乱跑基本上是不会被拐卖的。

念旧——七八十年代地图片

那时的马路上,大体上都是非机动车那时侯的市场大体上都没有棚子那时侯的海报大体上都是控制生娃娃那时侯的电影投资大体上都没有上亿那时侯的城里人乡下人,大体生活类似那时侯的十字街头大体上没有红绿灯那时侯的驴大体上很重要那时侯的解放军大体上很牛呀那时侯的冰大体上冻的很厚呀==该帖由艾沙分类为出色帖==奖励15000MP做人要厚道,转载请注明来自猫扑(发帖时刻:2006-08-11 11:23:45)---【楼主】那时候就敢爱敢抱的公园恋爱前驱大体上都是胆大的那时侯人的饭量大体上都是大大的那时侯的大型敞棚TAXI,大体上也是很爽的那时侯的火车烧炭大体上都不丢人那时侯的红旗里面坐的大体上都是官官那时侯的娃娃大体上都有这么一个五角星帽子那时侯,这么一身装备也大体上是满让人羡慕的那时侯红旗在手的感觉大体上是滚烫的那时侯如此一副挨扳子的样子肯定是个体户家的那时侯咱们可能都有一帮子如此徜怀笑着的哥们---【楼主】那时侯如此的小人书摊摊大体上咱们都蹲过,看一本大体上就是一分钱那时侯大家穿的大体上都是一样的,绿那时侯卖凉粉的大体上就算是个老板那时侯卖调料的大体上都叫十三香那时侯的医生大体上都是赤脚的那时侯弹棉花大体上还不是一种乐器名称那时侯刮胡子理头大体上还都是老头子没有小姑娘那时侯修脚大体上是一件没有三陪服务的技术活那时侯市场上的冬虫夏草,虎鞭鹿鞭大体上都是不值钱的狗皮膏药那时侯的猪肉大体上都是食物公司垄断的---【楼主】那时侯干活大体上都是按工分计算的那时侯的鸡大体上都是用来吃的,不是用来耍的那时侯咱们养鸡大体上是不怕胡弄的那时侯从戎的大体上都是爱写家信的那时侯下地干活大体上都要用到如此的“拉拉车”那时侯的能坐飞机的大体上都是能人那个时候的娃娃大体上也是要下地的那时侯有个白胖小子大体上是合不拢嘴的那时侯这种铁车车饿们大体都是坐过的那时侯海军衫大体上是每一个娃娃的必备装---【楼主】那时侯配眼镜大体上是靠目测的那时侯靠公路打麦子扬场大体上都是有传统的那时侯打完麦子大体上就在路边晒了---【楼主】那时侯娃娃街上乱跑大体上是不会被拐卖的那时侯戴个火车头棉帽子大体上是很时尚的那时侯女人下地大体上是能够抵的上半边天的那时侯基建干活大体上都是人上没机械滴那时侯做木工活大体上是没有电锯惊魂的那时侯抽的纸烟大体上都是没有过滤嘴的,不带把儿那时侯5分钱一根的冰棒肯定卖的是很多,但大体上像这位冰棒西施如此的俊样子真的是没有几个那时侯如此保守的女娃娃大体上此刻已经穿烦吊带了那时侯的石灰场里大体上是没有消毒面具的那时侯如此一家子如此一车子马铃薯大体上是够吃够花的---【楼主】那时侯街上来个拿着喇叭卖老鼠药的大体上相当于来了一个唱戏的那时侯的快餐文化大体上是路边的那个时候人民群众大体上仍是要建设四个现代化的那时侯农村破破烂烂的样子到此刻大体上改变的不多那时侯围个“帕子”只是为了漂亮,大体上跟沙尘暴没有什么关系那个时候外国人大体上还不是你想去哪就可以去的。

30年前的老照片,看懂的人都老了-经典文章

30年前的老照片,看懂的人都老了_经典文章每一段留不住的岁月,都有一个忘不掉的故事。

那些再也回不去的日子,却是最美的时光。

交通篇那时,街上除了公交车,几乎没有机动车,大家都是骑自行车上下班。

28自行车是最主要的交通工具,“28”是指轮子的直径为28英寸。

也有卖票的小公交,但并不是很多。

那时候,桑塔纳轿车已是土豪配置,红旗牌轿车更是了不得了!那时的火车是绿皮车。

在嘈杂拥挤的火车站,车厢里列车员来回穿梭叫卖。

(啤酒饮料矿泉水,花生瓜子八宝粥,来,腿收一下了啊)要想坐飞机,得有介绍信;没有介绍信,有钱也买不到机票。

坐飞机的大多是因公出差的人,那时的一张机票四五十块钱,而一个月才挣三四十块钱,坐飞机还是一件很奢侈的事。

生活篇在没有计算器的年代,爸爸经常把算盘打得啪啪响。

老师傅啊……妈妈坐在缝纫机前做针线活,咔嗒咔嗒的声音可耐听了!这意味着又有新衣服了!即使只是拿旧衣服缝缝补补,就已经感到很满足了。

家家户户几乎都有这种印花的老床单,那时候最讲究的是寓意!小编家里现在还有这玩意儿……这是不是说明生活水平没有提高?一到天气晴朗的日子,两棵树上系根绳,就开始晒被子。

晚上钻进晒过太阳的被子里,那感觉好幸福哇!爱美的女性甩掉了长辫子,开始流行烫发,顶着大波浪卷儿走在大街上,特潮!那时候如果烫发技术不合格的话还会糊呢!那时候没那么多粉底、眉笔、口红,一盒雪花膏,就是女人全部的化妆品。

海报现在看起来也别有韵味呢……而不是现在跟着日韩剧买彩妆夏天没有空调,家家户户都搬着凉席和竹床,在马路上、街道上打地铺,想要好位置都得抢呢!老人担心孙子孙女被蚊子咬,就撑上这款最经典的蚊帐,所有的蚊子都飞不进来。

老人还会守候在一边,蒲扇轻轻地拍着、拍着。

说真的,比现在的蚊香液管用多了!家里没有洗衣机,妈妈洗衣服都用搓衣板,如今都成了老古董啦。

现在,这大概都属于男人的刑具了吧……洗衣服用它。

叫“胰子”是不?以前就指着洋黄历看节日,过一天撕一页纸,一本撕完,一年就过完了。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

歌神张学友,我们真正开始听歌时,应该也是94年左右吧,那时还不知道曾经有过一个张国荣,真正让我们喜欢流行乐的,就是学友。

发哥的赌技,很是有一番水平...

90年代的大帅哥,不亚于华哥,刮起了一股小旋风。

让大陆对台湾演员有了认识.

现在,还有谁记得这位玉女呢?

荷兰三剑客,我们曾经崇拜的英雄!

话归正题,雨生的《大海》曾经在大学校园随处可听,也许这是第一个离我们而去的偶像吧.

也许我们的父辈就喜欢林青霞,但她还是陪我们度过了那段时光,我们长大了,她老了.

一部《东京爱情故事》也让我们记住了这个人!

华语说的很#¥%—*张德培

你可以不认识香港港督,但是绝对不会不认识他,不认识的请打自己嘴吧:)

比起现在的F4,我还是怀念过去...

林忆莲复出了,但留在我们心中的还是10年前的她.

再回到体育上,巴乔给过我们欢笑和泪水...

每晚睡觉必听的

来一张家驹自己的,非常怀念他~~~让我们一起唱起那首《祝你愉快

传说中的张海迪,大家估计也是和我一样听过比见过多吧...

80年代是属于他的

还记得这个孩子吗,英雄少年赖宁,曾影响我们的少年时代,我们不应该忘记他

当然,雷锋叔叔更是永远不能忘记!

还有几个人会唱主题歌?铁臂阿童木!

丁丁和白雪-----------《丁丁历险记》

苦难的岁月《三毛流浪记》

儿时每个星期天6点最期盼的节目!

呵呵哈一

经典电视剧,重拍的只会伤人心,记得那时候每个寒暑假地方台都会播映,每次都看不够...

小学联欢会必唱的歌,大家都认识他吧~~

各滴各滴...

森林卫士

擎天柱和威震天

红蜘蛛波音还是音波(不好意思忘了)大黄蜂...

那时候一个变形金刚好贵哦~~

《加里森敢死队》

90年代属于他,永远的23号!

台湾影星杨贵媚,现在估计没有认识了。

但她的那部《妈妈再爱我一次》还记得吧~~

《上海滩》,就是从那时开始喜欢上了周润发和赵雅芝.

黄蓉:“以后还看不看李鸭棚的电视剧?”

北丐:“让我去伊拉克要饭我都愿意,再也不敢看了!”

“你就象那冬天里的一把火,熊熊燃烧照亮了我”

蓝波是战争机器,但是他的眼神却很疲惫...最能战争的人也许最不愿战争

济公斗蟋蟀

巨喜欢的动画片《巴巴爸爸》

大家注意第一排左2的毛球,呵呵巨可爱~

<神笔马良>小时候上课就想要一支他那样的笔,在教室背后画一门,我就可以...

“哦,可爱的蓝精灵;哦,可爱的蓝精灵”

最吸引人的是波奇的感冒式的鼻音:“唉呦喂———娜娜小姐唉——

傻乎乎却心地善良的小鼹鼠,搞笑又充满温情的小故事,曾获得无数大奖,至今无人能超越,虽是84年的老片,可几乎年年播放,估计大家都看过~~

哈哈:"熊的力量,鹰的眼睛,豹的速度!"

国人喜欢的另一个孙悟空,作者是日本的鸟山明~

除了动画片我们还有很多东西值得高兴~~

80年代的排球5年冠,虽然那时候我们都还太小,从大人们激动的喜悦中也像过节一样高兴过。

《青青河边草》

华哥的影响不得不说不深,除了射雕,83版的神雕侠侣中的刘德华、陈玉莲同样令人回味~~

《超级玛利》?《睬蘑菇》?

最近中央一重播的《新白娘子传奇》

是不能少了这位大哥的,我觉得他演戏是最真的~。