小儿推拿常用手法及穴位

教材图文版-小儿推拿常用穴位及特定穴_PPT课件

咳。

图1-4-18 按揉乳根

胸腹部穴位

4、膻中

【位置】在胸骨上,平第四肋 间隙处,相当于两乳头连线 之中点,属任脉。

【操作】医者用中指指端揉, 称揉膻中;两手拇指自穴中 向两旁分推至乳头,称分推 膻中;用示指、中指自胸骨 切迹向下推至剑突,称推膻 中。

胸腹部穴位

﹡ 1、天突 【位置】在胸骨切迹上缘正中凹陷处。 【操作】①按揉天突,用中指指端按或

揉,称按天突或揉天突,或先按继而 揉之称按揉天突。②点天突,以示指 或中指指端微屈,向下用力点之。③ 捏挤天突,用两手拇、示指捏挤天突 穴。 【次数】按揉30次;点3〜5次;捏挤至 皮下瘀血呈红紫色为止。 【功用】理气化痰、降逆止呕,止咳平 喘。

图1-4-16 按揉天突

胸腹部穴位

﹡ 2、乳旁 【位置】乳头外侧旁开0.2寸。 【操作】医者以两手四指扶患

儿之两胁,再以两拇指于穴 位上揉之,称为揉乳旁。 【次数】揉50~100次。 【功用】宽胸理气、止咳化痰。

图1-4-17 按揉乳旁

胸腹部穴位

﹡ 3、乳根 【位置】乳头直下0.2寸,平

第五肋间隙。 【操作】医者用两手食指或

梢分推,称推坎宫,亦称分头 阴阳。 【次数】30~50次。 【功用】疏风解表、醒脑明目、 止头痛。

图1-4-6 推坎宫

头面部穴位

3、太阳

【位置】眉梢与外眼角中点,向 后约1寸凹陷处。

【操作】两拇指桡侧自前向后直 推,称推太阳;用中指端揉或 运,称揉太阳或运太阳。向眼 方向揉运为补,向耳方向揉运 为泻。

﹡5、山根

【位置】印堂之下,两目内 眦之间。

【操作】用拇指指甲掐,称 掐山根。

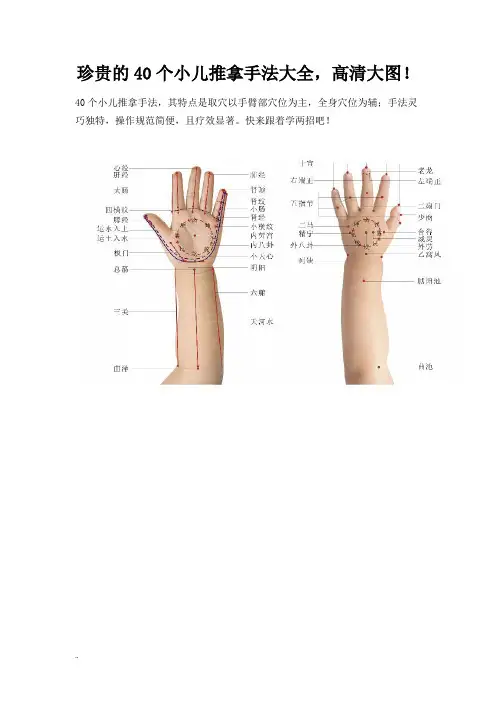

珍贵的40个小儿推拿手法大全

珍贵的40个小儿推拿手法大全,高清大图!40个小儿推拿手法,其特点是取穴以手臂部穴位为主,全身穴位为辅;手法灵巧独特,操作规范简便,且疗效显著。

快来跟着学两招吧!一、脾经(脾土)位置:①在拇指桡侧缘末节,自指尖至指间关节横纹处(用于直推法补脾经);②在拇指桡侧缘自指尖至指根(用于直推法清补脾经);③在拇指的螺旋面(用于旋推法补脾经)。

操作:术者用左手的无名指和小指夹住小儿手,食指和拇指捏住小儿拇指,用右手拇指推之。

①直推法:将小儿拇指屈曲,自指尖推至指间关节横纹处,称补脾经(或补脾土);②将小儿拇指伸直,自指根至指尖来回推,称清脾经(或清补脾经)。

③旋推法:拇指面旋推,顺时针方向为补,逆时针方向为泻。

一般用300~500次。

作用:脾为后天之本,补之可补虚扶弱,补血生肌,进饮食,化痰涎,助消化,止泻痢;清之可清热利湿,消食化积。

主治:食欲不振,呕吐,泄泻,疳积,痢疾,惊厥,黄疸,湿痰,痿证,疹、痘不出,改变面色等。

说明:经实验证明:推补脾经有以下作用:①对胃蠕动有促进作用;②可使胃液的酸度增高;③可使胃蛋白酶分泌增加;④对淀粉酶作用不明显。

二、肝经(肝木)位置:在食指掌面。

操作:将小儿的食指面向上,夹入术者左手虎口内,右手拇指推之。

由指根推向指尖,称为清肝经(或称平肝或泻肝);由指尖推向指根,称为补肝经。

一般100~500次。

作用:开郁,除烦,平肝胆之火,息风镇惊。

主治:目赤,昏闭,烦躁不安,惊风抽搐,口苦咽干。

说明:肝经一般用清法,不用补法,若肝虚应补时,则用补肾经代之,为滋肾养肝法。

因肾为肝之母,补肾即补肝。

如肝实或不采用本穴,可用泻心火,或用清天河水、清小肠穴代之,因肝为心之母,实则泻其子,心与小肠相表里。

三、心经(心火)位置:在中指掌面。

操作:将小儿的中指面向上,夹入术者左手虎口内,右手拇指推之。

由指根推向指尖,称为清心经;由指尖推向指根,称为补心经。

100~500次。

作用:清热,泻心火,补益心血,养心安神。

小儿推拿常用穴位集合

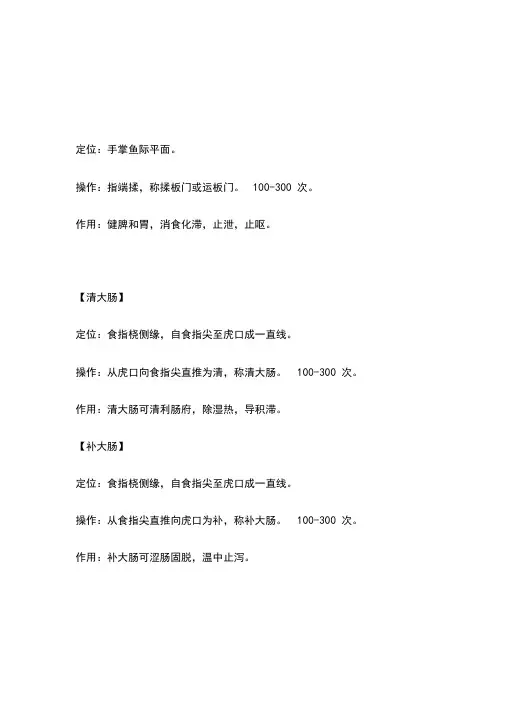

定位:手掌鱼际平面。

操作:指端揉,称揉板门或运板门。

100-300 次。

作用:健脾和胃,消食化滞,止泄,止呕。

【清大肠】定位:食指桡侧缘,自食指尖至虎口成一直线。

操作:从虎口向食指尖直推为清,称清大肠。

100-300 次。

作用:清大肠可清利肠府,除湿热,导积滞。

【补大肠】定位:食指桡侧缘,自食指尖至虎口成一直线。

操作:从食指尖直推向虎口为补,称补大肠。

100-300 次。

作用:补大肠可涩肠固脱,温中止泻。

【清小肠】定位:小指尺侧边缘,自指尖到指根成一直线。

操作:自指根直推向指尖为清,称清小肠。

100-300 次。

作用:清热利尿。

【清胃经】定位:拇指掌面近掌端第一节(或鱼际桡侧赤白肉际处)。

操作:自掌根方向向拇指根直推为清,称清胃经。

100-500 次。

作用:清胃经可清中焦湿热,和胃降逆,泻胃火,除烦止渴。

【清肝经】定位:食指指面。

操作:自食指掌面末节指纹推向指尖为清,称清肝经。

100-500 次。

作用:平肝泻火,息风镇惊,解郁除烦。

【清脾经】定位:拇指桡侧缘,自指尖直至指根赤白肉际处,或拇指末节罗纹面。

100-500 次。

操作:由指根向指端方向直推为清,称清脾经。

作用:清脾经则清热利湿,化痰止呕。

【补脾经】定位:拇指桡侧缘,自指尖直至指根赤白肉际处,或拇指末节罗纹面。

操作:将患儿拇指屈曲,循拇指桡侧缘向指根方向直推为补,称补脾经。

100-500次。

作用:补脾经能健脾胃,补气血。

【清补脾经】定位:拇指桡侧缘,自指尖至指根成一直线。

操作:用拇指指腹从孩子拇指尖直推向指根来回推,100~300 次。

作用:和胃消食,增进食欲。

【清肺经】定位:无名指指面。

操作:自无名指掌面末节指纹向指尖方向直推1-3 分钟。

作用:宣肺清热、疏风解表,化痰止咳。

定位:无名指掌面指尖到指根。

操作:自无名指掌面指尖向指根方向直推。

100-300 次。

作用:补肺经可补益肺气。

【搓工字背】定位:工字搓背位于背部,成“工”字型,为脊柱正中线肺兪” 身柱“和上背部所在横线及腰部“肾兪” 命门“ ”所在横线组成。

小儿推拿基本手法及常用穴位第一部分

黄蜂入洞

• 【位置】 • 两鼻孔即是此穴(相当于内迎香,为奇穴) • 【操作】 • 用示指、中指端在小儿两鼻孔下缘揉按10-

20次。 • 【作用】 • 宣肺气,通鼻窍

• 【主治】

• 鼻塞不通,发热无汗。

• 【临床运用】

• 宣肺气,通鼻窍,常用于感冒、慢性鼻炎、 过敏性鼻炎等病证。临床多与清肺经,拿 风池,按揉印堂等合用。

4 耳后高骨:

• 位置:耳后入发际,

乳突后缘下凹陷中。

• 操作:用拇指或中

指指面做按揉法,揉

5次按2次。

• 【作用】 疏风解表,止咳化痰,安神除烦。

• 【主治】咳痰,头痛,惊风,烦躁不安。

• 【临床运用】 用于治疗感冒头痛,多与推 攒竹、坎宫、太阳等穴合用;若惊风,烦 躁多配与掐小天心,清心经,清肝经等合 用;若咳痰多,多与揉膻中、乳旁,推肺 俞等穴合用。

• 3.运太阳 发汗解表,止汗(男:左太阳发 汗为泻法,右太阳发汗为补法;女:左太阳 止汗为补法,右太阳发汗为泻法)。

• 【主治】

• 外感发热,头痛,目赤肿痛,汗证,热厥。

• 【临床运用】

• 推太阳或按揉太阳主要用于外感发热。若 外感表实无汗,头痛,热厥,目赤肿痛, 用泻法;若外感表虚有汗,或自汗等症用 补法,用运太阳止汗。亦作为头部常例穴 之一。

用力自然。 • 3.摩动时要缓和协调,每分钟速度120次左右。 • 指摩稍快,掌摩稍重缓。 • 总之,“轻而不浮,重而不滞”

• 【临床运用】

• 摩法刺激轻柔和缓,常用于胸腹胁肋部。

• 功能特点是摩以解之,即能和中理气,缓解 疼痛,消积导滞,多用于治疗脘腹疼痛,食 积胀满,气滞及胸肋迸伤等症。推拿基本手法

• 一、推法 • 小儿推法是从成人推法演变而成。它属螺

小儿推拿常用手法

小儿生理主要表现为生机蓬勃,发育迅速,然而脏腑娇嫩,形气未充。小儿自出生后一方面都在不断地生长发育,成长壮实,古人处于这种发育迅速阶段的小儿称之为“纯阳之体”。但另一方面小儿又如初生的嫩芽,脏器柔弱,故又有“稚阳未充,稚阴未长”的论说。

01

03

02

外感发热

病因:小儿体质素弱,先天不足或后天营养失调,或灸病伤阴而致肺曳不足,阴液亏损引起发热。

01

临床表现:午后发热,手足心热,形瘦,盗汗,食欲减退,脉细数,舌红苔剥,指纹淡紫。

02

推拿手法:补脾经,补肺经,补肾经,运内劳宫,清天河水,按揉足三里,推搓涌泉。

03

阴虚内热

病因:多由于外感误治或乳食内伤,造成肺胃壅实,郁而化热。

牛杨

小儿推拿常用手法及 常见病治疗

小儿推拿简介

小儿推拿的治疗体系形成于明代,以《保婴神术按摩经》等小儿推拿专著的问世为标志。

小儿推拿的常用穴位除了十四经穴和经外奇穴外,还有许多特定的穴位这些穴位除了有点状穴外,还有线状穴、面状穴等。

在操作方法上强调轻快柔和、平稳着实,注重补泻手法和操作程序,对常见病、多发病均有较好疗效,对消化道病症疗效尤佳 。

由于此法善治小儿“疳积”,收效神奇,所以又称为“捏积法”。

掐法 用拇指指甲去按压体表治疗部位的一种手法,称为掐法,本法刺激性强,力量集中,有以指代针之意,所以也称为“指针法”。可用以急救昏厥的患者。以拇指指甲为力点,对体表穴位进行按压。掐法操作时,宜垂直用力按压,不宜抠动,以免损害皮肤。当掐法施用后常继以揉法,以缓和手法刺激,减轻局部的疼痛反应。掐法施用次数一般以5~6次为宜,或中病即止,不宜反复长时间的应用。可适用于头面及手足部痛觉敏感的穴位,如人中、老龙、十王等穴。 功效:开窍醒脑,回阳救逆。 主治:小儿惊风、昏厥等症。

小儿推拿全系列(附动态图)

⼩⼉推拿全系列(附动态图)⼀、⼩⼉推拿⼿法 1.清、补脾⼟ 部位:拇指指腹(即末节螺纹⾯)。

操作:顺时针旋推为补,名“补脾⼟”,中医功效等于吃⼈参、⽩术;从螺纹⾯根部推向指尖(即离⼼⽅向——编者注)的直推为清,名“清脾⼟”。

脾⼟多⽤补,⽽少⽤清。

2.清、推⼤肠 部位:⾷指外缘(即⾷指桡侧——编者注),⾃指尖⾄虎⼝成⼀直线。

操作:从⾷指端直推⾄虎⼝,名“推⼤肠”,为补,⽌泻;从虎⼝推向⾷指端,名“清⼤肠”,治便秘。

3.揉板门 部位:⼿掌⼤鱼际平⾯。

操作:⽤中指尖作揉法,名“揉板门”。

揉法为补,⾃掌根推向指根(即离⼼⽅向——编者注)为“清”,作⽤同清推⼤肠。

4.清肝⽊ 部位:⾷指指腹。

操作:直推为清,名“清肝⽊”。

注意:“肝⽊”宜清不宜补,补之恐动肝⽕。

5.清⼼⽕ 部位:中指指腹。

操作:直推为清,名“清⼼⽕”。

注意:“⼼⽕”也宜清不宜补,补后恐动⼼⽕。

清肝⽊与清⼼⽕有清⽕、降热功能。

6.清、补肺⾦ 部分:⽆名指指腹。

操作:直推为清,名“清肺⾦”;旋推为补,名“补肺⾦”。

“肺⾦”实热症⽤清法,虚症⽤补法。

7.补肾⽔部位:⼩指脂腹。

操作:肾⽔与肝⽊、⼼⽕、肺⾦的⼿法不同,直推为补,名“补肾⽔”。

注意:“⽔”宜补不宜清,补肾⽔相当吊盐⽔与葡萄糖,也有健体与降热作⽤。

8.揉外劳宫部位:第三掌⾻背侧,腕横纹⾄掌⾻⼩头连线之中点。

操作:⽤指尖作揉法,名“揉外劳宫”。

有清热、镇静、⽌痛作⽤。

9.推上三关部位:⼩臂前侧,⾃腕横纹⾄肘部成⼀直线。

操作:⽤拇指或⾷、中两指⾃下向上推,名“推上三关”或“推三关”,有发汗降热作⽤。

10.清天河⽔部位:⼩臂内侧,⾃腕横纹中点⾄肘横纹中点成⼀直线。

操作:⽤拇指侧推或⽤⾷、中指指腹向上直推,名“清天河⽔”,是退热重要⼿法,还有宁⼼与安眠作⽤。

11.退六腑 部位:⼩臂后侧,⾃腕横纹⾄肘部成⼀直线。

操作:⽤拇指或⾷、中两指指腹⾃肘部向前推向腕部,名“退六腑”。

小儿推拿常用手法及穴位-中医课件

望诊

二、望形态:

指观察病儿的形体与动态。包括头囟、躯体、四肢、毛发、指、趾。

检查时应按顺序观察。凡发育正常,筋骨强健,肌丰肤润,毛发黑泽,姿态 活泼,皆是健康的表现。若筋骨软弱,肌瘦形瘠,皮肤干枯,毛发萎黄,囟 门逾期不合,或囟陷、囟填、囟隆,解颅,鸡胸,龟背,神态呆滞者为病态。

1、望头部:

头方发稀,囟门闭迟,或头大颈细,头发枯黄为先天不足,后天失养,多见 于疳证、五迟证;囟门宽大闭迟,颅缝开解,眼珠下垂,是为解颅,或因先天 不足或因风痰所致;囟门高隆,多伴抽搐呕逆为风火痰上攻;囟门凹陷,眼眶 凹陷,多为腹泻耗伤气虚液脱;头面眼睑浮肿多为阳水;耳垂、腮颊肿胀,多 为痄腮、湿毒蕴结所致。

反之,精神萎靡,两目无神,面色晦暗,疲乏嗜睡,表情呆滞或痛苦烦躁、 呼吸不匀,为有病且病情较重的表现。 2、面部气色: 一般以五色主病和五部配五脏的方法来进行望面色的。

2

望诊

五色主病

①面呈白色:多为寒证、虚证。

若面白浮肿,为阳虚水泛;面色惨白、四肢厥冷为阳气暴脱;面白无华、唇色淡 白为血虚;外感初起,风寒束表,也可见面色苍白。

5、察二阴: 阴囊紧缩不弛,为外感风寒或肾气不足;阴囊弛而不张,为气虚体弱或 外感热病。阴囊睾丸肿大不红,照之透红,为鞘膜积液之水疝;阴囊肿 物时大时小,上推可消,为小肠下坠之狐疝。阴囊通体肿大光亮阴凉, 常见于阳虚阴水;阴囊肿痛阴部潮红灼热,常见于湿热下注。 肛门周围粘膜皮肤色红为热,色淡为虚。肛周灼热燥褐为阳明里热伤津; 糜烂潮红为大肠湿热下注。肛口弛而不张为元气不足;直肠脱出肛外为 中气下陷。肛门瘙痒,会阴部搔痕潮湿,常是蛲虫病

功效:清胃,降逆,通腑。

主治:

1.胃热所致的牙痛,口臭,口疮,消谷善饥,口 渴,烦躁。

小儿穴位按摩大全

小儿穴位按摩法,让您的宝宝健康成长穴位一、脾经(脾土)位置:拇指桡侧面。

操作:①补脾经:使患儿拇指微屈,操作者以拇指面沿患儿拇指桡侧缘向掌根直推,见中图。

②清脾经:在小儿拇指面上直推,见右图。

约推100~300次。

主治:消化不良,腹泻,呕吐,疳积,四肢无力等。

图解:二、肺经(肺金)位置:无名指掌面。

操作:①补肺经:在无名指面上旋推,见中图,约补200~400次。

②清肺经:面向指根方向直推,见右图,清200~400次。

主治:发热,咳嗽,气喘,胸闷,咽喉肿痛等.图解:三、肾经(肾水)位置:小指掌面。

操作:①补肾经:在小指面上旋推,见中图,约补200~400次。

②清肾经:自小指尖向指根方向直推,见右图,清100~200次。

主治:小便赤涩不利,遗尿,尿频等。

图解:四、肝经(肝木)位置:食指掌面。

操作:①补肝经:在小儿食指面上旋推,见中图,约补100~200次。

②清肝经:由指尖向指根直推,见右图,清100~300次。

主治:惊风抽搐、目赤,伤风感冒,脾虚泄泻,肝炎等图解:五、心经(心火)位置:中指掌面。

操作:①补心经:在小儿中指面作旋推,见中图,约补100~200次。

②清心经:指尖向指根直推,见右图,清100~300次。

主治:高热神昏,烦躁,夜啼,口舌生疮,小便短赤等。

图解:常用手法一、便秘和腹泻常用手法在推拿穴位和手法当中有好多穴位都有效果,不过如果总结起来的话可以有四大手法。

(1)止腹泻四大手法:揉脐(逆时针)100-300次、摩腹(逆时针)3-5分钟、推上七节骨300次、揉龟尾100-300次作用:调中止泻。

治疗小儿腹泻、止泻效果显著、各类泄泻均可以在此之上加减变通。

(2)治疗便秘四大手法:揉天枢100-150次、摩腹(顺时针)5分钟、推下七节骨100-300次、揉龟尾100-300次作用:通大便,用于小儿便秘我们可以看到其中大部分穴位的名称都是一样的,但是一定要注意在推拿方向上的区别,比如说摩腹,顺时针摩腹具有消食导滞、泄热通便的作用,而逆时针摩腹就具有温补下元、温中止泻的作用。

小儿推拿常用手法及穴位

小儿推拿常用手法及穴位小儿推拿常用手法及穴位第一章搓法1.搓肚脐法:________用食指和拇指搓脐周围的肚脐眼,顺时针方向搓动,每次持续约1-2分钟。

2.搓足心法:________用手心对着婴儿的足心,以顺时针方向搓动足心,每只脚持续搓动1-2分钟。

3.搓揉耳轮法:________用食指和拇指捏住婴儿的耳轮,轻轻搓揉,每只耳朵进行1-2分钟。

第二章推法1.推腹法:________用手掌从婴儿的肚脐向外推,再回到肚脐处,每次进行5-10次。

2.推背法:________用手掌从婴儿的背部中央向两侧推,分别从上到下进行,每侧进行5-10次。

3.推腿法:________用手掌从婴儿的大腿根部向下推至足背,每腿进行5-10次。

第三章拍法1.拍背法:________用手掌拍打婴儿的背部,由上至下轻拍,每次拍打约1-2分钟。

2.拍腿法:________用手掌拍打婴儿的大腿,由上至下轻拍,每侧进行约1-2分钟。

第四章揉法1.揉背脊法:________用手指从婴儿的背部中央向两侧揉动脊椎,每次揉动约1-2分钟。

2.揉手法:________用手指揉动婴儿的手掌和手背,每只手进行1-2分钟。

3.揉足法:________用手指揉动婴儿的足底和足背,每只脚进行1-2分钟。

穴位:________1.四神聪:________位于婴儿额头发际正中央,用食指按压。

2.大椎:________位于婴儿颈部第七颈椎棘突下凹陷处,用拇指按压。

3.幽门:________位于婴儿胃底与脐中连线上,用拇指按压。

4.足三里:________位于婴儿的小腿前侧,当膝盖下方的3寸处,用拇指揉动。

5.关元:________位于婴儿的肚脐正中央,用食指按压。

6.三阴交:________位于婴儿小腿内侧,当膝盖下方的4寸处,用拇指揉动。

附件:________本文档不涉及附件。

法律名词及注释:________1.法律名词1:________注释1。

2.法律名词2:________注释2。

实用小儿推拿(含穴位图及手法图).

实用小儿推拿(含穴位图及手法图)【补肺经/清肺经】穴位:肺经(肺金)位置:无名指掌面操作:如上图①补肺经:在无名指面上旋推,见中图,约补200~400次。

②清肺经:面向指根方向直推见下图,清200~400次。

主治:发热,咳嗽,气喘,胸闷,咽喉肿痛等。

【清天河水】清天河水(自前臂内侧正中至腕横纹推向肘横纹)100次穴位:天河水位置:前臂内侧正中,自腕横纹至肘横纹呈一直线。

操作:用食、中二指腹自腕横纹推向肘横纹,见上图。

约推100~500次。

主治:发热,烦躁不安,口渴,口舌生疮,惊风等一切热证。

【开天门】开天门(自小儿眉心推向前发际边缘)100次穴位:天门(攒竹)位置:自两眉中间至前发际呈一条直线。

操作:用两拇指面自眉心起,交替向上直推至前发际,约推30~50次。

主治:感冒发热,头痛,精神萎靡,惊风等。

【揉太阳】揉太阳(按揉眉梢后太阳穴)100次穴位:太阳位置:在两眉梢后凹陷处。

有左为太阳,右为太阴之说。

操作:两拇指或两中指端分别在左右两太阳穴上揉动。

向前揉为补,向耳后揉为泻。

揉30次。

主治:外感发热,头痛头晕=====================================================================治疗儿童发烧的穴位按摩临床上小孩发烧以外感为多,所以小孩若是低烧可以试试上述手法,这样既方便,也可以避免药物的副作用。

这类患儿起病较急,推拿治疗效果较好,但家长在家自行治疗效果不佳的时候,一定要到医院接受正规的治疗。

由于小儿的体质不同,病情变化比较复杂,故小儿推拿必须结合时令、气候和症候表现的差异加以辨别和处理。

另外小儿要注意随天气变化加减衣服,以防感冒发烧。

日温差也较大时,家长一定要适时给小儿加减衣服,预防感冒。

注重合理喂养,不可过食肥腻食物,以免伤食积滞,从而引起发烧。

发烧时要多饮水,饮食宜清淡。

一般来说急性发烧需要1至3天痊愈,长期低热而用药效果不佳的患儿相对治疗时间长些,因为长期低热患儿的治疗一般都需要从发病的本因入手。