3.【新统编人教版】六年级下语文10.古诗三首优质精品课教学设计

六年级语文下册统编版10《古诗三首》《石灰吟》优秀教学案例

(四)总结归纳

1.教师引导学生总结本节课的学习内容,回顾诗文的意象、情感和价值观。

2.学生通过自主学习、合作学习和探究学习等方式,巩固所学的知识和技能。

3.教师强调古诗文学习的重要性和价值,激发学生对古典文化的热爱。

(五)作业小结

1.教师布置相关的作业,如写一篇关于《古诗三首》和《石灰吟》的鉴赏文章,或创作一首以自然景观为主题的诗歌。

3.教师引导学生将所学知识与现实生活相结合,思考诗文对现代社会的启示和意义。

(三)小组合作

1.学生分组进行合作学习,共同完成诗文鉴赏、分析和评论等任务。

2.教师设计具有挑战性的学习任务,鼓励学生发挥团队精神,共同解决问题。

3.教师关注学生在合作学习中的表现,及时给予反馈和指导,提高学生的小组合作能力和沟通能力。

(四)反思与评价

1.学生通过自我反思,总结自己在学习过程中的收获和不足,制定改进措施。

2.教师组织学生进行互评和组评,鼓励学生欣赏他人的优点,学会提出Байду номын сангаас设性的意见。

3.教师结合学生的学习表现和课堂参与度,给予客观、公正的评价,激发学生的学习积极性。

四、教学内容与过程

(一)导入新课

1.教师以一首流行歌曲《江南》作为导入,引导学生关注歌词中的古典意境,激发学生对古诗文的兴趣。

2.教师提问:“你们听说过哪些著名的古诗文?它们给你留下了怎样的印象?”让学生分享自己的学习经历和感受。

3.教师总结:今天我们将继续学习六年级语文下册统编版的《古诗三首》和《石灰吟》,希望通过学习,大家能够更好地欣赏和理解古诗文的艺术魅力。

(二)讲授新知

1.教师带领学生共同朗读《古诗三首》和《石灰吟》,指导学生注意诗句的韵律和节奏。

部编人教版六年级语文下册《第10课古诗三首》优质教案

部编人教版六年级语文下册《第10课古诗三首》优质教案第4单元教材简析本单元由4篇课文、“口语交际”“习作”和“语文园地”组成。

课文包括《古诗三首》《十六年前的回忆》《为人民服务》和《金色的鱼钩》。

《古诗三首》包括《马诗》《石灰吟》《竹石》3首表现诗人品格和人生志向的诗篇;《十六年前的回忆》讲述了革命先烈李大钊先生遇难前后的故事,通过对人物外貌、言行的描写,刻画了一个坚贞不屈、对革命充满信心的先驱者的形象;《为人民服务》从死的意义、接受批评和实现解放三个方面阐述了完全彻底地为人民服务的思想;《金色的鱼钩》讲述了红军长征过草地时,老班长为带着三个病号走出草地钓鱼给他们吃,自己却牺牲在草地边缘的故事,体现了老一辈无产阶级革命者忠于革命、舍己为人的崇高品质。

“口语交际”的主题是“即兴发言”。

“习作”的主题是“心愿”。

“语文园地”由“交流平台”“词句段运用”和“日积月累”3个栏目组成。

学情分析在教学过程中,教师要了解高年级学生对“革命”的心理认知、对“志向”的看法,及其与本单元主题存在的距离,从而选择合适的教学方法攻破难点,并在教学中巩固学生已养成的良好习惯。

其中,教师一方面要采用批注交流、查阅资料等方法降低学生的理解难度,在阅读中引导学生通过查阅资料、联系上下文、批注交流理解课文中的关键语句;另一方面要注重通过朗读体会、借助表格、对比等方法引导学生读出作者的观点,学习用口头表达、书面表达的方式表达自己的观点,说出自己的理由,体会交流和习作的乐趣。

目标导向知识与技能1. 掌握本单元要求会写的字,理解课文中的生词、难句。

2. 正确、流利、有感情地朗读课文,关注外貌、神态、言行的描写,体会人物的品质。

3. 查阅相关资料,加深对课文的理解。

4. 习作时,选择适合的方式进行表达。

过程与方法引导学生把查阅资料、表格与课文、图片相结合,让学生在朗读交流和查阅资料中理解课文内容,抓住神态、言行等描写体会人物的伟大志向,并获得革命理想教育的熏陶。

部编人教版六年级语文下册第10课《古诗三首》优质教案

10.古诗三首[教学目标]1.会写4个生字,理解“焚烧、千锤万凿、粉骨碎身”等词语。

2.有感情地朗读课文。

背诵课文。

默写《竹石》。

3.借助注释和诗歌背景,了解诗的主要内容,理解重点诗句的意思。

4.了解诗人的崇高志向和节操,培养学生的爱国情操以及坚韧不拔、不怕牺牲的精神。

[教学重难点]了解诗的主要内容,理解重点诗句的意思,体会诗人的情感。

[教学课时]2课时第一课时教学过程一、谈话导入(课件出示马图)马,在中国古代具有重要的作用。

无论是在日常生活中,还是在战场上,都有不可替代的地位。

唐代有一位诗人生平写了几十首有关马的诗歌作品,马对他来说有着怎样的特殊意义呢?今天我们就通过一首古诗,去探索李贺的精神世界。

(板书课题:马诗)二、简介作者李贺(约公元790年—约817年),字长吉,是“长吉体诗歌开创者”。

李贺是中唐的浪漫主义诗人,与李白、李商隐并称为“唐代三李”,是中唐到晚唐诗风转变期的一个代表者。

他所写的诗大多是慨叹生不逢时和内心苦闷,抒发对理想、抱负的追求;对当时藩镇割据、宦官专权和人民所受的残酷剥削都有所反映。

李贺的诗作想象极为丰富,经常应用神话传说来托古寓今,所以后人常称他为“诗鬼”。

李贺因长期抑郁感伤、焦思苦吟的生活方式,在元和八年因病辞去奉礼郎回昌谷,27岁时英年早逝。

三、初读古诗,整体感知1.自由朗读古诗,注意读准字音,读出节奏,读通诗句。

2.谁来把这首诗读给大家听一听?(教师随机指导,出示诗的朗读节奏)3.指名再读,评价。

4.教师范读,学生跟读,最后全班齐读一遍。

5.通过刚才的朗读,请大家思考:诗题中的“马”是指哪种马?(战马)6.从哪里能看出这是一匹战马?(大漠、金络脑)7.理解字词。

大漠:广大的沙漠。

燕山:指燕然山,今蒙古国境内杭爱山。

这里借指边塞。

钩:古代的一种兵器,形似月牙。

何当:何时将要。

金络脑:用黄金装饰的马笼头。

踏:跑。

此处有“奔驰”之意。

师小结:通过了解字词的意思,我们可以判断这是一首边塞诗。

六年级语文下册(部编人教版)10古诗三首优秀教案

风,都不能把它吹倒,不让它屈服。

B整体理解:用自己的话,讲一讲诗歌的意思。

三、感悟诗歌,体会情感。

①初步感知诗歌情感:

这两首诗,分别描绘的是石灰与竹子,说一说,石灰与竹子给你分别留下怎样的印象?(板书:石灰竹子)

石灰:开采石灰时非常艰苦,烧制石灰时面对严峻的考验。

朗读,读出石灰的面对各种考验泰然自若。

竹子:长在高山岩石中的竹子。

它高大挺拔,扎根艰难与顽强。

看图,感受竹子的坚强。

朗读,读出长在岩石中的竹子在那种艰难、恶劣的环境中坚忍不拔、顽强不屈的精神。

②深入感知作者的情感:

再读古诗,诗人仅仅是在赞美石灰、竹子吗?用上咱们上节课学会的方法,联系作者写诗时的时代背景,联系作者生平,小组讨论,你有什么新的发现。

汇报。

《石灰吟》:

抓“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

”来感受。

重点体会“清白”,这个“清白”到底指什么?

表面上写石灰,实际上是拿石灰自喻。

说明自己不管遭受多大的挫折,即使是粉身碎骨,也要保持高尚的品格。

表达出作者不怕牺牲的精神以及永留高洁品格在人间的追求。

于谦就是这样,到死也不向恶势力低头,实践了他的誓言。

(板书:不怕牺牲)

教师小结:这就叫做“托物言志”。

(板。

部编人教版六年级语文下册第10课《古诗三首》优质教案

10.古诗三首[教学目标]1.会写4个生字,理解“焚烧、千锤万凿、粉骨碎身”等词语。

2.有感情地朗读课文。

背诵课文。

默写《竹石》。

3.借助注释和诗歌背景,了解诗的主要内容,理解重点诗句的意思。

4.了解诗人的崇高志向和节操,培养学生的爱国情操以及坚韧不拔、不怕牺牲的精神。

[教学重难点]了解诗的主要内容,理解重点诗句的意思,体会诗人的情感。

[教学课时]2课时第一课时教学过程一、谈话导入(课件出示马图)马,在中国古代具有重要的作用。

无论是在日常生活中,还是在战场上,都有不可替代的地位。

唐代有一位诗人生平写了几十首有关马的诗歌作品,马对他来说有着怎样的特殊意义呢?今天我们就通过一首古诗,去探索李贺的精神世界。

(板书课题:马诗)二、简介作者李贺(约公元790年—约817年),字长吉,是“长吉体诗歌开创者”。

李贺是中唐的浪漫主义诗人,与李白、李商隐并称为“唐代三李”,是中唐到晚唐诗风转变期的一个代表者。

他所写的诗大多是慨叹生不逢时和内心苦闷,抒发对理想、抱负的追求;对当时藩镇割据、宦官专权和人民所受的残酷剥削都有所反映。

李贺的诗作想象极为丰富,经常应用神话传说来托古寓今,所以后人常称他为“诗鬼”。

李贺因长期抑郁感伤、焦思苦吟的生活方式,在元和八年因病辞去奉礼郎回昌谷,27岁时英年早逝。

三、初读古诗,整体感知1.自由朗读古诗,注意读准字音,读出节奏,读通诗句。

2.谁来把这首诗读给大家听一听?(教师随机指导,出示诗的朗读节奏)3.指名再读,评价。

4.教师范读,学生跟读,最后全班齐读一遍。

5.通过刚才的朗读,请大家思考:诗题中的“马”是指哪种马?(战马)6.从哪里能看出这是一匹战马?(大漠、金络脑)7.理解字词。

大漠:广大的沙漠。

燕山:指燕然山,今蒙古国境内杭爱山。

这里借指边塞。

钩:古代的一种兵器,形似月牙。

何当:何时将要。

金络脑:用黄金装饰的马笼头。

踏:跑。

此处有“奔驰”之意。

师小结:通过了解字词的意思,我们可以判断这是一首边塞诗。

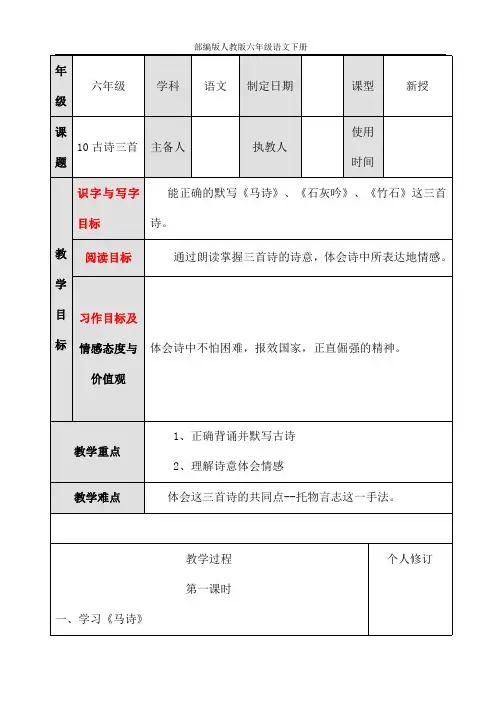

部编版人教版六年级语文下册《10古诗三首》精品教案教学设计小学优秀公开课3

年 六年级

级

部编版人教版六年级语文下册

学科 语文 制定日期

课型

新授

课 10 古诗三首 主备人

题

执教人

使用 时间

识字与写字 能正确的默写《马诗》、《石灰吟》、《竹石》这三首

目标

诗。

教 阅读目标 学

通过朗读掌握三首诗的诗意,体会诗中所表达地情感。

目 习作目标及 标 情感态度与 体会诗中不怕困难,报效国家,正直倔强的精神。

部编版人教版六年级语文下册

(3)第四句的清白指的是什么(小组讨论) 指名小组代表回答------预设:本句表面是说石头被焚烧后 变成青白色的石灰,实际是说作者想把自己这种高洁品格留 在人间。 (4)三、四句用了什么手法?有什么作用。

运用拟人的手法,将石灰拟人化,歌颂了石灰不怕牺牲的 精神。暗喻诗人不管要经历多少磨难,哪怕粉身碎骨也要 做清白的人。借石灰之口表达了作者不怕牺牲以及永留高 尚品格在人间的追求。 (五)再读诗文读出石灰不怕牺牲的情感 三、小结 《马诗》诗人以马自喻,通过写马通过写马表达了自己愿意 为国家建功立业的远大志向和强烈渴望,同时也表达了自己 怀才不遇的感慨和愤懑。 《石灰吟》以石灰自喻表达了诗人为国尽忠不怕牺牲的意愿 和坚守高洁情操的决心。 四、当堂检测 默写两首古诗

10《古诗三首》(教案)部编版语文六年级下册

10《古诗三首》(教案)部编版语文六年级下册一、教学目标1. 知识与技能:通过学习《古诗三首》,使学生了解古诗的韵律、意境,理解诗人的情感,提高文学素养。

2. 过程与方法:通过诵读、分析、讨论等方式,让学生掌握古诗的鉴赏方法,培养审美情趣。

3. 情感态度与价值观:引导学生感悟古诗之美,激发学生对传统文化的热爱,培养民族自豪感。

二、教学内容1. 课题:《古诗三首》2. 课型:新授课3. 教学内容:学习《古诗三首》中的《江南春》、《江上渔者》、《泊船瓜洲》。

三、教学重点与难点1. 教学重点:理解诗意,感悟诗情,学会鉴赏古诗。

2. 教学难点:把握诗人的情感,提高审美情趣。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:课本、笔记本、笔。

五、教学过程1. 导入新课:通过回顾已学的古诗,引导学生进入本节课的学习。

2. 诵读古诗:学生自读、齐读,感受古诗的韵律美。

3. 理解诗意:逐句解析诗意,帮助学生理解古诗的内涵。

4. 感悟诗情:分析诗人的情感,引导学生感悟诗情。

5. 鉴赏古诗:学习古诗的鉴赏方法,提高学生的审美情趣。

6. 课堂小结:总结本节课的学习内容,强调古诗的韵味和意境。

六、板书设计1. 《古诗三首》2. 课题:《江南春》、《江上渔者》、《泊船瓜洲》3. 教学重点:理解诗意,感悟诗情,学会鉴赏古诗4. 教学难点:把握诗人的情感,提高审美情趣七、作业设计1. 课后自主阅读其他古诗,感受古诗的魅力。

2. 结合自己的生活体验,写一篇关于古诗的感悟文章。

八、课后反思1. 教学效果:通过本节课的学习,学生是否掌握了古诗的鉴赏方法,是否能够理解诗意、感悟诗情。

2. 教学方法:是否采用了合适的教学方法,激发学生的学习兴趣,提高课堂效果。

3. 教学内容:是否充实、有趣,是否符合学生的认知水平。

4. 学生反馈:关注学生的反馈,了解他们的学习需求,不断调整教学策略。

总结:本节课通过学习《古诗三首》,使学生了解了古诗的韵律、意境,理解了诗人的情感,提高了文学素养。

统编版六年级下册第10课《古诗三首》整体教学设计 精品

统编版六年级下册第10课《古诗三首》整体教学设计【教学目标】1.会写“锤”“凿”等四个生字,注意间架结构;2.借助作业本练习,复习查阅相关资料方法,加深对古诗意思的理解,进一步体会诗人的远大志向;3.学习单元提示,借助作业本练习,比较三首古诗在表达上的共同点,复习托物言志的写法,默写《竹石》。

【教学过程】一、明确目标,导入复习(一)明确单元目标同学们,你们好。

当前新冠肺炎疫情还没有完全结束,但同学们内心里一定和老师一样,一定越来越坚信我们国家一定能打赢这场战疫,因为我们是一个有理想和信念的民族。

说到理想和信念,你可能想到了民族英雄文天祥的这两句诗——“人生自古谁无死,留取丹青照汗青”。

南宋末年,文天祥领兵坚持抗元,后兵败被俘,誓死不屈,写下“人生自古谁无死,留取丹青照汗青”,展现出爱国、顽强不屈的英雄气节和民族精神,体现了远大的理想和坚定的信念。

今天随着这两句诗,我们来开启第四单元的学习。

这一单元的主题就是“理想和信念”。

训练的目标,阅读方面的是“关注外貌、神态、言行的描写,体会人物的品质”“查阅相关资料,加深对课文的理解”,表达方面的目标是“习作时选择适合的方式进行表达”。

这是整个单元的学习训练目标。

(二)导入复习巩固很多古诗体现了诗人远大的理想和坚定的信念,我们今天来学习本单元的第一篇课文《古诗三首》。

这三首诗,在2月份的网课学习中,我们都已经很认真地学习过了,很多同学可能都已经会背诵了。

但好诗不厌百回读,温故可以知新,今天我们再把这三首诗组合起来进行复习和巩固。

二、回顾学习,梳理方法(一)巩固生字1.发现题目认真读一读三首诗的题目,你有什么发现呢?有同学说,三首诗都是描写一种事物,分别描写了马、石灰、竹石。

是的,这三首诗都是咏物诗,自然界中的万物,大至山川河岳,小至花鸟虫鱼,都可以成为诗人描摹歌咏的对象。

请大家把这三首诗读一读,会背诵的同学也可以背一背。

2.书写指导同学们,读得已经很有感情了。

人教部编版六年级下第10课《古诗三首》精品教学设计

第10课《古诗三首》教材简析:《古诗三首》的三首诗都是咏物诗,立意深远,表情达意含蓄。

三位诗人借咏叹马、石灰、竹石,都表达自己的人生志向。

教学目标:1.会写“络、锤”等4个生字。

2.能借助注释,理解诗句的意思。

3.有感情的朗读课文。

背诵课文。

默写《竹石》。

4.能联系诗人的生平资料,体会诗人的精神品质和远大志向。

教学重难点:1.能借助注释,理解诗句的意思。

2.能联系诗人的生平资料,体会诗人的精神品质和远大志向。

第一课时一、谈话导入,引出课题古诗,是凝固的旋律,是智慧的乐章。

言有尽,意深远,寥寥几行,是中国传统文化的精髓。

这节课我们就一起走进苍茫诗海,撷取精华。

二、检查预习,扫清障碍1.请看第一首《马诗》。

(课件出示《马诗》),自己先来读一读,注意读准字音,读通诗句。

2.听老师读。

(课件播放视频)模仿视频中的朗诵,放声朗读,尽量做到字正腔圆,节奏准确。

3.大家读古诗的时候,一定注意了“燕”这个字,它有两个不同的音(出示课件)。

根据注释,我们可以判断,应该读-----一声,燕山。

跟老师读一遍。

你看,根据意思分辨读音,这的确是辨别读音的一个好办法。

4.“络”是本课的生字,细心观察的同学会发现,它的右上角是折文。

伸出手指,跟老师书空:撇、横撇、捺,对,三笔写成,请大家在练习本上写两遍,把它的字形牢牢的记在心里。

三、精读感悟,理解诗句1.(出示诗文)《马诗》主要写了什么呢?请你借助注释,默读课文,试着思考一下吧。

2.同学们,你思考出来了吗?我们先一起来看前两句,(大屏幕出示前两句)。

(出示注释燕山是指燕然山,在这里指边塞。

在当时的唐代,此处战事最多,灾祸不断。

)3.你一定也关注了这两个比喻的修辞手法,(出示:沙如雪月似钩。

月似钩,一弯新月,像金钩一样。

沙如雪,月光给无边大漠洒上了一层银灰,远望像一层雪。

)4. 作者巧妙地运用了这两个比喻的修辞手法,给我们描绘了富有特色的边疆战场的景色。

(出示前两句诗的意思)5.你理解对了吗?带着理解,再来读一读这两句诗。

部编人教版六年级语文下册第10课《古诗三首》优质教案

部编人教版六年级语文下册第10课《古诗三首》优质教案《马诗》教学设计教学目标:1.学习生字。

2.正确、流利、有感情地朗读古诗,背诵古诗。

3.通过朗读并结合插图了解古诗的大致意思,感受诗人的豪情壮志和一幅渴望立功报国的赤子之心。

教学重点:1.学习生字。

2.正确、流利、有感情地朗读古诗,背诵古诗。

教学难点:通过朗读并结合插图了解古诗的大致意思,感受诗人的豪情壮志和一幅渴望立功报国的赤子之心。

教学时间:一课时教学过程:一、启发谈话,导入新课1.教师启发谈话:《马诗》是一组以马诗为题材的组诗,共有二十三首,名为咏马,实则咏人。

这首诗为组诗中的第五首,诗人借咏马来抒写自己的情怀。

2.板书课题,生齐读课题。

二、初读课文,读正确,读流利。

教师范读,使学生整体感受,激起兴趣。

自己试读课文。

对照格里的生字画出文中的生字,同桌间互相读一读,读准字音。

出示生字卡,开火车读生字。

三、细读课文,读懂诗句。

你一定想把这首诗读给同学们听吧,那你可得多读几遍。

(生自由读诗句)指名学生读诗句。

(请读的好的学生配上音乐再读一读)你可以看着图也可以看着诗,你想到了什么?(诗中一、二句展现出边疆战场的景色:连绵的燕山山岭上,一弯明月当空;平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪。

构成了一幅立体的图画,这是一幅任凭千里马奔驰飞腾的“画卷”。

平沙如雪的疆场寒气凛凛,但它是英雄用武之地。

三、四句借马以抒情:何时战马才能配上金络脑,快步驰骋在清秋的大地上?)男、女生进行比赛,看谁读的好。

四、朗读背诵,体会感情。

指导学生背诵古诗。

会背这首古诗了吗?先自己试一试吧。

指名学生背诵。

分四人小组,选择自己喜欢的方式背诵。

集体背诵古诗。

五、课外延伸,注重积累。

你还收集了哪些和马有关的古诗?背给同学们听听吧!板书设计:马诗李贺大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。

《石灰吟》教学设计教学目标1.认知目标:学生通过学习能正确、流利、有感情地朗读课文、背诵课文。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

马诗

- 第二课时 -

一、复习故知,导入新课。

1.背诵《马诗》,说说诗歌内容。

2.通过上节课的学习,我们了解了李贺通过咏马表达自己的志向。这节课,我们再来学习另一首托物言志诗——《石灰吟》。

二、“吟”出诗题,弄清题意。

四、交流探讨,体会诗人情感。

1.“诗言志”:诗人借石灰的志向、清白和坚强不屈,表明自己不同流合污,坚决同恶势力斗争到底的决心。

2.全班交流:这首诗要表达的深层意思是什么?(这首诗正是诗人于谦自己的人生追求和高尚人格的写照。)

3.本诗属于托物言志诗。看起来描写的是石灰,实际上是诗人在寄托“要留清白在人间”的强烈感情以及爱国爱民,哪怕粉骨碎身也在所不惜的情怀。

作者以石灰作比喻,抒发自己坚强不屈,洁身自好的品质和不同流合污情。经过千万次锤打出深山,熊熊烈火焚烧也视平常事一样。即使粉身碎骨又何所畏惧,只为把一片青白(就像石头的颜色那样青白分明,现在多用“清白”)长留人间。

《竹石》这首诗着力表现了竹子那顽强而又执着,坚韧不拔的品质 。是赞美了岩竹的题画诗,也是一首咏物诗。开头用“咬定”二字,把岩竹拟人化,已传达出它的神韵;后两句进一步写岩竹的品格,它经过了无数次的磨难,长就了一身特别挺拔的姿态,从来不惧怕来自东西南北的狂风。郑燮不但写咏竹诗美,而且画出的竹子也栩栩如生,用他的话说是“画竹子以慰天下劳人”。所以这首诗表面上写竹,其实是写人,写作者自己那种正直倔强的性格,决不向任何邪恶势力低头的高傲风骨。同时,这首诗也能给我们以生命的感动,曲折恶劣的环境中,战胜困难,面对现实,像岩竹一样刚强勇敢,体现了爱国者的情怀。

四、课堂小结。

这首古诗表面上是写竹,其实是写人,借竹子扎根于岩缝之中坚韧不拔的特点和高洁品质,表现诗人那种正直、倔强的性格,决不向任何势力低头的高傲风骨。

竹石

咬、立、磨、击、任、尔

扎根破岩 坚定强劲

《古诗三首》是咏物言志诗,通过所写的事物抒发了作者做一个高尚正直的人的坚定志向。教学过程中遵循“整体感知—知人识文—分析品味—理解共鸣”的古诗教学程序,通过一个个层层推进的问题,将学生的思维紧紧扣在理解作者思想情感上来推进课堂,放手给学生思考、讨论,教学秩序井然,教学收效良好。但学生真正能感悟到作者心境,为什么?在教学中,我是这样引导学生来体会这首诗的感情的。 1、抓住诗眼,挖掘诗的内涵。 教学中要抓住重点词句,围绕重点词句分析诗歌的思想感情。 2、引导学生发挥想象,体会诗的意境。 古诗中的思想感情一般表现得比较含蓄。教学时,必须启发学生逐句逐段地进入诗中所描写的意象中去感受,去体味诗人的思想感情。3、反复吟咏,从感性意象到达理性领悟。 “书读百遍,其义自见”, 学习古诗必须遵循由感性到理性的认识过程。首先要使学生对诗歌充分感知,通过诵读,在头脑中想象,逐步形成诗歌所表达的整体形象。 4、注重教给学生方法,让学生能够自学简单的古诗。 5、从本节课来看,总体效果还可以,可以说达到了预期的教学目标.

三、再读古诗,整体感知。

1.根据古诗前两句,师生共议“沙如雪”“月似钩”的丰富意蕴,思考:这是一番怎样的景象?你的眼前出现了怎样的画面?引导学生展开想象,对学生富有创意的个性化理解予以肯定。(板书:沙如雪 月似钩)

(诗的前两句中,以雪喻沙,以钩喻月,即为比;从一个富有特征的景色写起,以引出抒情,也就是兴。短短二十字中,比中见兴,兴中有比,大大丰富了诗的表现力。)

3.看着这个诗题,你会产生什么疑问呢?(引导学生思考)

过渡:是啊,司空见惯、平平凡凡的石灰(展示相关图片)有什么值得赞颂的?让我们在诗中寻找一下答案吧。

三、再读古诗,整体感知。

1.诗意绽放(读懂诗意,读出诗情)。

默读古诗。读到“千锤万凿”,仿佛看到了铁锤,听到了铁锤击打声;读到“烈火焚烧”“粉骨碎身”,眼前仿佛出现了焚烧的火光烈焰、生石灰入水的腾腾热气。读完古诗,我们能想象出石灰石在石灰窑里被烧成石灰粉的过程。从中,我们可以体会到石灰的什么品质?(板书:志向清白 坚强不屈)

五、课堂小结。

这首古诗,通过赞美石灰的坚强不屈、洁身自好,进而表明诗人于谦正像他笔下的石灰一样任凭千锤万凿,烈火焚烧,哪怕是粉骨碎身,他都毫不畏惧,坚决同恶势力斗争到底的精神品质。

石灰吟

志向清白

坚强不屈

洁身自好

- 第三课时 -

一、复习故知,导入新课。

1.背诵《石灰吟》,说说诗歌内容。

2.导入新课:今天我们一起来学习古诗《竹石》。这同样是托物言志诗。板书课题,交代作者信息。

这两句诗表达了诗人什么样的心情?(表达了诗人渴望报效国家、施展抱负的思想感情。)

四、交流探讨,感受深义。

1.师:现在大家理解这首诗的含义了,(点击幻灯片,展示古诗)让我们带着对古诗的感悟,齐读古诗。

2.学到这儿,老师不禁要问一个问题:诗人为什么要写这首诗?他真的只是在写马吗?马能发出这样的呼唤吗?

实际上,这首诗是用托物言志(板书:托物言志)的手法写的,通过咏马来表达自己的情感。那诗人是要抒发什么样的情感呢?(怀才不遇,渴望有所作为)

1.出示“吟”字,引出诗题。

师:同学们,古人写诗经常在题目中用上一个字——“吟”(课件出示)。它是个形声字,从口,今声。吟,是古代诗歌体裁的一种,有吟诵、赞美之意。我们也曾经学过题目中带有“吟”字的古诗,如白居易的《暮江吟》、孟郊的《游子吟》,谁能给大家背一背?(抽生背诵)

2.今天我们再来学习一首带“吟”的诗——明代于谦《石灰吟》(出示题目并板书)。《石灰吟》可以说是一首石灰的赞歌,更是高尚情操的体现。(齐读诗题)

1.会写“络、锤”等4个字。

2.有感情地朗读、背诵这三首古诗,Байду номын сангаас写《竹石》。

3.借助注释,理解诗句的意思。了解三首古诗分别表达了诗人怎样的志向,表达的方法有什么共同特点。

- 第一课时 -

一、情境导入,激发兴趣。

1.同学们,你们喜欢奔腾的骏马吗?说说理由。(唤起学生对马的兴趣。)

2.板书课题,交代作者信息。

2.默读古诗,分析古诗的含义。

(1)前两句“咬定青山不放松,立根原在破岩中”中的“咬定”是什么意思?诗中“咬定”的是什么?说明了什么?(用力地咬着不松口;青山;说明可扎根破岩的坚定。)(板书:扎根破岩)

(2)后两句“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”中的“磨”和“击”各是什么意思?“坚劲”是什么意思?“任”和“尔”又各是什么意思?这两句诗的意思是什么?(折磨;打击;坚定挺拔;任凭;你。遭受无数次的折磨和打击仍然坚定挺拔,任凭你从何方刮来什么风。)(板书:坚定强劲)

3.师:李贺是唐代非常重要的诗人,年少时便极负盛名,他为何会发出如此感叹呢?下面老师给大家介绍一下李贺的生平。(展示幻灯片)

4.师:诗人在这万里平沙中,想到自己的才华不能得以施展,怎能不焦急?因此他感叹:“何当金络脑,快走踏清秋。”

诗人想到昏庸腐败的朝廷,怎能不忧虑?因此他感叹:“何当金络脑,快走踏清秋。”

3.导入新课。马是吉祥、幸福、奋斗、成功的象征。今天,我们就来学习一首关于马的古诗,(板书:马诗)让我们有气势地读一遍题目。

二、初读古诗,扫清字词障碍。

1.提出读书要求:有节奏地朗读古诗,小组内合作认读本课生字、新词。

2.指名读生字、新词。

着重指导:燕(yān)山 月似钩 金络脑

3.指导书写课后方格中的字。

3.这是一首题在《竹石图》上的题画诗。以竹子为主题的绘画一直受到人们的喜爱。这幅图把竹子和石头画在一起,诗人又为这幅画题了一首诗。现在,我们一起学习郑板桥的这首古诗吧!

二、再读古诗,整体感知。

1.诵读古诗,走近诗人。

郑板桥,江苏兴化人,晚年客居扬州,以卖画为生,为“扬州八怪”之一。擅长画兰、竹、石。其诗、书、画世称“三绝”,是清代比较有代表性的文人画家。

2.自读“何当金络脑,快走踏清秋”。

思考这是一匹怎样的马?引导学生抓住“金络脑”“快走”思考。

这两个词形象地展示出骏马轻捷矫健的风姿。(板书:金络脑 踏清秋)

这两句诗表达了诗人对骏马怎样的感情?(表达了诗人对骏马的赞美、喜爱之情。)

这匹马真的受到重用了吗?从哪个词可以看出来?(没有受到重用,从“何当”一词可以看出来。“何当”是“何时将要”的意思,可见这只是诗人的希望。)

【新统编人教版】六年级下语文10.古诗三首优质精品课教学设计

【教材分析】

《马诗》是中唐诗人李贺所作的一组五言绝句,共二十三首。诗歌通过咏马、赞马或慨叹马的命运,来表现志士的奇才异质、远大抱负以及不遇于时的感慨与愤懑,其表现方法属比体。

《石灰吟》这是一首托物言志诗,作者是明代诗人于谦。于谦是一位与岳飞齐名的民族英雄,又是一位廉洁、正直的清官。

1.本课包含三首古诗,三首诗皆托物言志,所以教学时我都是先让学生从朗读中体会诗歌的表层意思,然后再引导学生理解诗中所言的“志”,并激发学生自己探索诗的深层含义。

2.由于本课内容较多,所以朗读环节所用时间较少,仍有所不足。

3.你们还知道郑板桥有哪些代表作品?(《修竹新篁图》《清光留照图》《兰竹芳馨图》《甘谷菊泉图》《丛兰荆棘图》等,著有《郑板桥集》。)

三、领悟写法,拓展延伸。

1.这首古诗通过铿锵有力的“咬定”两个字,采用“拟人化”的写作手法,表现了竹子那顽强而又执着的品质。

2.本诗属于托物言志诗。这首诗看起来描写的是竹石,其实是借助竹子的形象表现了诗人那种刚烈、坚劲、不畏任何艰险、不怕任何打击的崇高精神。

2.集体交流,指导朗读。

诗歌前两句:“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。”意思是石灰石只有经过千万次锤打才能从深山里开采出来,它把熊熊烈火的焚烧当作很平常的一件事。

诗歌后两句:“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。”意思是纵然粉骨碎身也全不惧怕,只要能将清白留在人世间。

让我们带着钦佩,带着赞美,再次来感受石灰的坚强和洁身自好的追求吧。(板书:洁身自好)