水稻稻瘟病菌研究进展

水稻稻瘟病病菌研究进展_任鄄胜

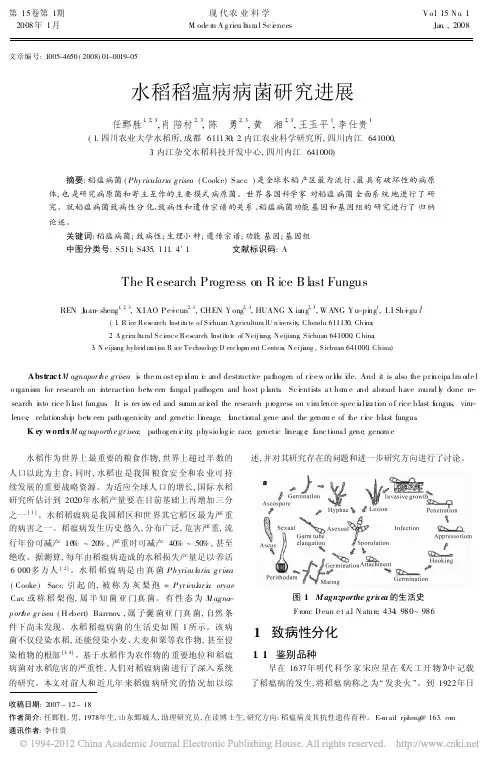

第15卷第1期2008年1月 现代农业科学M ode rn A g ricu ltura l Sc i encesV o.l 15N o .1Jan .,2008文章编号:1005-4650(2008)01-0019-05水稻稻瘟病病菌研究进展任鄄胜1,2,3,肖陪村2,3,陈 勇2,3,黄 湘2,3,王玉平1,李仕贵1(1.四川农业大学水稻所,成都611130;2.内江农业科学研究所,四川内江641000;3.内江杂交水稻科技开发中心,四川内江641000)摘要:稻瘟病菌(Phy ricularia grisea (Cooke)Sacc .)是全球水稻产区最为流行、最具有破坏性的病原体,也是研究病原菌和寄主互作的主要模式病原菌。

世界各国科学家对稻瘟病菌全面系统地进行了研究。

就稻瘟病菌致病性分化、致病性和遗传宗谱的关系、稻瘟病菌功能基因和基因组的研究进行了归纳论述。

关键词:稻瘟病菌;致病性;生理小种;遗传宗谱;功能基因;基因组中图分类号:S511;S435.111.4+1 文献标识码:AThe R esearch Progress on R ice B l ast FungusREN J uan -sheng 1,2,3,X I AO P e-i cun 2,3,CHEN Y ong 2,3,HUANG X iang 2,3,W ANG Y u -pi ng 1,L I Sh-i gu i 1,(1.R ice Res earch Instit u te of S i chuan Agricultura lU n i vers it y ,C hendu 611130,Ch i na ;2.Agri cu lt u ral S ci ence Res earch Instit u t e of Neiji ang ,Neijiang ,S ichuan 641000,C hina ;3.N eiji ang hybri d iz ati on R ice Technol ogy D evelopm ent C enters ,Neiji ang ,S ichuan 641000,C hina)Abstrac t :M agnapor t he grisea i s the m ost ep i de m i c and destructi ve pa t hogen of r i ce w or l d w i de.And it is also the pr i ncipa lm ode l o rganis m for research on i nteracti on bet w een f unga l pathogen and host p l ants .Sc i entists a t ho m e and abroad have round l y done re -search i nto rice b l ast fungus .It is rev ie w ed and su mm ar i zed the research progress on v iru lence spec i a li za ti on o f rice blast f ungus ,viru -lence ,relationshi p bet w een pathogenicity and genetic li neage ,f unctional gene and the geno m e of t he r i ce blast fungus .K ey word s :M agnap orthe gr isea ;pathog en i c ity ;physio l og ic race ;genetic li neag e ;f unc ti ona l gene ;genom e 收稿日期:2007-12-18作者简介:任鄄胜,男,1978年生,山东鄄城人,助理研究员,在读博士生,研究方向:稻瘟病及其抗性遗传育种。

水稻稻瘟病抗性研究与展望

水稻稻瘟病抗性研究与展望1. 引言1.1 水稻稻瘟病概述水稻稻瘟病,又称水稻纹枯病,是由水稻稻瘟病菌引起的一种重要病害,主要危害水稻的叶片和穗部。

病害初期在叶片上形成圆形或不规则形状的淡黄色病斑,逐渐扩大并褪为浑浊的褐色,最终叶片枯黄枯褐,在严重的情况下可以导致整株水稻倒伏死亡。

水稻稻瘟病造成的产量损失严重,对水稻生产造成了严重的影响。

水稻是我国人民的主粮之一,水稻稻瘟病的发生直接影响了我国的粮食安全。

深入研究水稻稻瘟病的发病机理和抗病机制,寻找高效、快速、可持续的防控措施,对于提高水稻抗病能力,实现我国水稻生产的可持续发展具有重要的意义。

为了更好地防治水稻稻瘟病,我们需要深入了解其病原和危害,探讨水稻的抗病机理,研究有效的防控措施,培育抗病的水稻品种,以期在未来实现水稻产量的稳定增长和农业生产的持续发展。

1.2 研究意义水稻稻瘟病是水稻上常见的一种病害,在潮湿炎热的环境下容易发生,给水稻生产带来了很大的损失。

水稻是我国的主食作物,保障粮食安全是我国农业的首要任务之一,因此研究水稻稻瘟病的抗性对于提高水稻产量、保障粮食安全具有重要的意义。

水稻稻瘟病抗性研究的意义主要体现在以下几个方面:水稻是我国主要的粮食作物之一,提高水稻产量对于保障国家粮食安全以及农民的经济收入都有着重要的意义。

研究水稻稻瘟病抗性可以有效地降低病害造成的损失,提高水稻的产量和质量。

水稻是许多人的主要食物来源,保障水稻的生产安全和供应具有重要的社会意义。

通过研究水稻稻瘟病抗性,可以降低对化学农药的依赖,减少对环境的污染,实现可持续农业发展。

水稻稻瘟病抗性研究的成果可以为其他作物的抗病育种提供经验和借鉴,对于提高我国农作物的整体抗病能力具有重要的指导意义。

2. 正文2.1 水稻稻瘟病病原及危害水稻稻瘟病是水稻上的一种常见病害,由水稻稻瘟病菌引起。

水稻稻瘟病菌属真菌门,病原体主要在稻田土壤或残体中越冬,通过风雨等途径传播至水稻叶片上,引发病害。

水稻病害调查报告

水稻病害调查报告水稻病害调查报告一、引言水稻是我国的重要粮食作物之一,对于保障国家粮食安全具有重要意义。

然而,水稻病害对稻米产量和质量造成了严重威胁。

为了解水稻病害的发生情况和防治措施的有效性,我们进行了一次水稻病害的调查研究。

二、调查方法我们选择了几个水稻种植区域作为调查样本点,包括江苏、湖南、广西等地。

在每个样本点,我们对水稻田进行了详细观察和测量,记录下了水稻病害的发生程度、病害类型以及农民采取的防治措施。

三、主要病害类型及其发生情况1. 稻瘟病稻瘟病是水稻上最常见的病害之一。

调查显示,稻瘟病在所有样本点均有发生,其中以江苏地区的发病率最高。

这主要是由于江苏地区气候潮湿,有利于稻瘟病菌的繁殖。

农民在防治方面采取了多种措施,如喷洒农药、调整水田排水等。

然而,由于病菌易于产生抗药性,单一的防治方法已经不够有效。

2. 稻纹枯病稻纹枯病是一种由病毒引起的病害,其主要症状是叶片出现黄化和枯萎。

调查结果显示,稻纹枯病在湖南地区的发生率较高,这可能与湖南地区的气候条件和种植管理有关。

农民在防治方面主要采取了清除病株、合理施肥等措施。

然而,由于病毒传播途径复杂,防治稻纹枯病仍然具有一定的难度。

3. 稻瘟病稻瘟病是一种由真菌引起的病害,其主要症状是水稻叶片上出现黑色斑点。

调查结果显示,稻瘟病在广西地区的发生率较高,这可能与广西地区的气候和土壤条件有关。

农民在防治方面主要采取了喷洒农药、清除病株等措施。

然而,由于病菌易于产生抗药性,防治稻瘟病仍然具有一定的挑战。

四、防治措施的有效性通过对样本点的调查和分析,我们发现农民采取的防治措施对水稻病害的控制效果有一定的作用。

然而,由于病菌和病毒的易变性,单一的防治方法已经不够有效。

因此,我们建议农民在防治水稻病害时采取多种综合措施,如合理施肥、轮作种植、选用抗病品种等。

此外,加强病害监测和预警系统的建设也是提高防治效果的重要手段。

五、结论水稻病害对水稻产量和质量具有严重影响,需要引起我们的高度重视。

水稻稻瘟病及其抗病基因的鉴定、分子标记的研究进展

水稻稻瘟病及其抗病基因的鉴定、分子标记的研究进展水稻稻瘟病(Magnuprothe grisea.无性态:Pyriculariagrisea)是水稻最主要的病害之一。

水稻为世界上最重要的粮食作物之一,世界约有1/2人口以稻米为主食。

但是由于水稻病虫的危害,平均每年有近10%产量遭受损失。

稻瘟病又称稻热病,因为害期、部位不同分为苗瘟、叶瘟、穗瘟、节瘟、谷粒瘟等类型,其中以叶瘟危害最大。

稻瘟病广泛分布于水稻栽培的国家和地区,每年都造成严重损失。

据统计,1975~1990年间全世界11%~30%的水稻因稻瘟病而颗粒无收,全球粮食损失达1.57亿吨,年增长超过1千万吨(Baker等,1997)。

我国的稻瘟病危害也相当严重,自上世纪90年代以来,我国稻瘟病的年发生面积均在380万hm2以上,年损失稻谷达数亿公斤(董继新等,2000)。

目前,我国北方粳稻面积有7000万亩,约占全国水稻播种面积的17%,其中东北地区粳稻面积4700万亩左右。

与南方籼稻相比,北方粳稻在品质和商品量上占有独特优势,其发展潜力巨大。

因此有效控制和防治稻瘟病害具有十分重要的意义。

为了减少病虫害造成的水稻产量损失,人们多采用综合防止的措施,最主要的技术有两种:一是利用不断更新换代的化学农药;二是选择对主要病虫有抗性的良种。

前者不仅成本较高而且污染环境,毒害人体,不利于现代农业的持续发展。

因此改良水稻品种的抗性成为水稻育种工作者的重要目标之一。

长期的生产实践证明,水稻抗稻瘟病品种的选育和利用是防治稻瘟病行之有效的措施。

但由于引进和新育成的抗稻瘟病品种的单一化和稻瘟病生理小种遗传的复杂性和致病力的多样性,往往造成抗病品种在推广种植3~5年后即因产生能侵染该品种的优势小种,最终导致新品种抗性丧失(Ahn等,1996)。

因此加快抗病育种的进程,加强对稻瘟病的防治研究是一项十分迫切而重要的任务。

1.1 水稻稻瘟病的研究进展1.1.1 水稻稻瘟病病原菌研究进展1.1.1.1 水稻稻瘟病菌致病型(生理小种)的研究早在1922年,日本Sasaki(Yamada,1985)在选育抗病品种中就已发现了稻瘟病病菌(Pyricularia garise)的生理分化现象。

稻瘟病在水稻中的遗传规律及稻种选育

稻瘟病在水稻中的遗传规律及稻种选育水稻是世界上最重要的粮食作物之一,而稻瘟病则是水稻生产中比较常见的病害之一。

稻瘟病不仅能导致大量的产量损失,而且能影响水稻的品质,因此对于稻种选育来说,稻瘟病是一个非常重要的研究对象。

在本文中,我们将探讨稻瘟病在水稻中的遗传规律及其在稻种选育中的应用。

一、稻瘟病的遗传规律稻瘟病是由稻瘟病菌引起的一种病害。

稻瘟病菌侵染水稻时,会在水稻叶片上形成一些小斑点,这些小斑点会逐渐扩大,直到整个叶片变黄萎蔫。

稻瘟病的发生和发展与水稻的抗病性有关,而水稻的抗病性则与其基因组中的一些特定基因有关。

在水稻中,对稻瘟病的抗性有两种遗传方式:单基因遗传和多基因遗传。

单基因遗传的抗性又称为主效遗传,是由单个支配基因所控制的,具有绝对优势。

而多基因遗传的抗性则是由多个影响基因共同作用而实现的,具有相对优势。

目前,在水稻中已经鉴定出多个对稻瘟病具有抗性的基因,包括 Pi-1、Pi-2、Pi-3、Pi-4、Piz、Pik、Pia、Pib等等。

其中,Pi-1、Pi-2、Pi-3和Pik等基因是单基因遗传的抗性基因,而Pib和Piz等基因则是多基因遗传的抗性基因。

二、稻种选育中稻瘟病的应用稻瘟病是影响水稻产量和品质的重要因素之一,因此在稻种选育中,对于稻瘟病的抗性具有很高的要求。

在实际的育种过程中,可以通过人工杂交和分子标记辅助选育等方法来实现对稻瘟病抗性的筛选与选育。

人工杂交是目前常用的一种选择稻瘟病抗性的育种方法。

在进行人工杂交过程中,可以根据家系间的抗病性状来选择亲本,以获得对稻瘟病具有高度抗性的后代。

此外,还可以从广泛的家系中选取低抗性的品种,与高抗性品种进行杂交,以增强新品种的稻瘟病抗性。

除了传统的人工杂交方法外,分子标记辅助选育也是一个快速、准确选择抗病品种的方法。

利用分子标记技术,可以实现对抗病基因的鉴定和筛选,从而获得具有稻瘟病抗性的新品种。

此外,分子标记还可以用来鉴定和筛选其他重要性状,如植株高度、耐旱性等等。

水稻稻瘟病病菌研究进展

维普资讯

第1 5卷第 1 期 20 0 8年 1月

现 代 农 业 科 学

Mo en Ag iu tr lS in e d r r l a c e c s c u

V 11 . o . 5 No 1

Jn .0 8 a .2 o

文章编号 :0 545 ( 0 8 0 -0 90 10 - 0 20 ) 1 1-5 6 0

2 A n utrl cec eerhIstt o ein , ej n ,i u n6 10 , hn ; . g c l a Si eR sac ntue f ia g N ia gSc a 4 0 0 C ia u n i Nj i h

3 N ia ghbii t nRc eh o g eeom n C ne , e i g,i un6 10 , hn ) . ej n yr z i ieT cnl yD vl e t e t N ia i d ao o p s r j n Sc a 0 0 C ia h 4

摘要 : 稻瘟病 菌( clr re C oe ac ) 全球 水稻 产区最为流行 、 P u i gi a( ok )S c. 是 aa s 最具有破坏性的病原 体, 也是研 究病 原茵和 寄主互作 的主要模式病原 茵。世界 各 国科 学 家对稻 瘟病 菌全面 系统地 进行 了研

究。就稻瘟病 菌致病性分化、 致病性和遗传 宗谱 的关系、 瘟病菌功能基 因和基 因组的研 究进行 了归纳 稻

中国稻瘟病菌种群分布及优势生理小种的研究进展

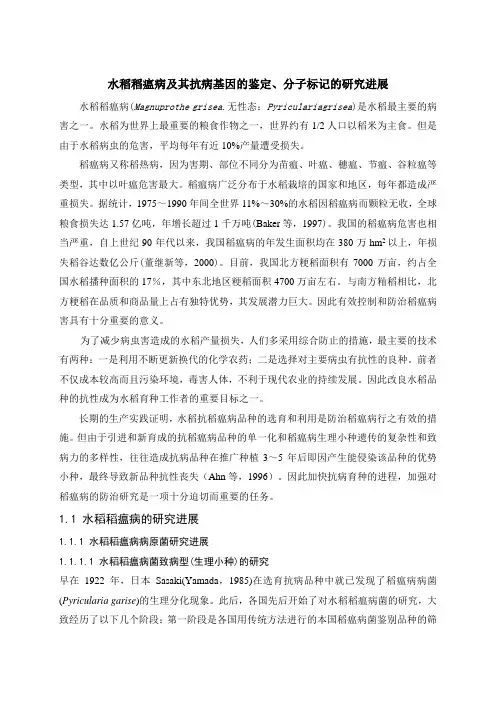

中国稻瘟病菌种群分布及优势生理小种的研究进展肖丹凤1 张佩胜2 王玲1 黄世文1,*(1中国水稻研究所稻作技术研究与发展中心,浙江杭州310006;2浙江省富阳市农业局,浙江富阳311400;*通讯联系人,E -m a i l :h s w 666@s o h u .c o m )R e s e a r c hP r o g r e s so nP o p u l a t i o n sa n dP h y s i o l o gi c a lR a c eD i s t r i b u t i o no fR i c e B l a s tP a t h o g e n (M a g n a po r t h e g r i s e a )i nC h i n a X I A O D a n -f e n g 1,Z H A N G P e i -s h e n g 2,W A N G L i n g 1,H U A N G S h i -w e n 1,*(1R e s e a r c h &D e v e l o p m e n tC e n t e ro f R i c eP r o d u c t i o n T e c h n o l o g y ,C h i n a N a t i o n a lR i c eR e s e a r c hI n s t i t u t e ,H a n gz h o u310006,C h i n a ,2F u y a n g A g r i c u l t u r eB u r e a u o f Z h e j i a n g P r o v i n c e ,F u y a n g 311400,C h i n a ,*C o r r e s p o n d i n g au t h o r ,E -m a i l :h s w 666@s o -h u .c o m )X I A O D a n f e n g ,Z HA N G P e i s h e n g ,WA N G L i n g ,e ta l .R e s e a r c h p r o g r e s so n p o p u l a t i o n sa n d p h y s i o l o gi c a lr a c e d i s t r i b u t i o no f r i c eb l a s t p a t h o g e n (M a g n a po r t h e g r i s e a )i nC h i n a .C h i n JR i c eS c i ,2013,27(3):312-320.A b s t r a c t :M a g n a po r t h e g r i s e a p o p u l a t i o nd i s t r i b u t i o na n dt h e p h y s i o l o g i c a lr a c ec o m p o s i t i o ni n m a j o rr i c e g r o w i n g r e g i o n s i nC h i n a a r e s u mm a r i z e d .P h y s i o l o g i c a l r a c e s o f M .gr i s e a Z F ,Z D ,Z Ea n dZ A w e r e t h e d o m i n a n t p o p u l a t i o n s i nN o r t h e a s tC h i n ar i c e g r o w i n g r e g i o n s ,w i t ht h eo c c u r r i n g f r e qu e n c i e so f23.2%,22.2%,15.6%a n d12.3%,r e s p e c t i v e l y .H i g h p a t h o g e n i c i t y v i r u l e n t p o p u l a t i o n so fZ A a n dZ Ba r et h e m a j o rs t r a i n s i nS o u t h w e s tC h i n ar i c e -p r o d u c i n g r e g i o n s ,t h e o c c u r r e n c e f r e q u e n c y of Z Ba n dZ Ar e a c h e d53%a n d22.3%i nS i c h u a nP r o v i n c e .I nG u i z h o u P r o v i n c e ,t h e r a c e s o f Z B ,Z Aa n dZ Gw e r e t h e d o m i n a n t p o p u l a t i o n sw i t h o c c u r r e n c e f r e q u e n c y of 41.4%,18.5%a n d 10.7%,r e s p e c t i v e l y .Z Ba n dZ Cw e r e t h em a j o r p o p u l a t i o n s i ns o u t hC h i n a s r i c eg r o w i n g ar e a sw i t h t h eo c c u r r e n c e f r e q u e n c y 28.0%a n d 37.0%.W e a kv i r u l e n c e r a c e s o f Z E ,Z Fa n dZ Gw e r e t h em a j o r p o p u l a t i o n s i nN o r t hC h i n a r i c e g r o w i n g r e g i o n sw i t h t h e o c c u r r e n c e f r e q u e n c y of 21.5%,22.1%a n d 44.3%.R a c e s o f Z B ,Z G ,Z Ca n dZ A w e r e t h e d o m i n a n t p o p u l a t i o n s i nE a s tC h i n a r i c e p l a n t i ng a r e a sw i th t h e o c c u r r e n c e f r e q u e n c y o f 43.3%,25.0%,13.9%a n d 12.3%,r e s p e c ti v e l y .T h em aj o r p o p u l a t i o n s i n c e n t r a l C h i n aw e r e Z A ,Z B ,Z Ea n dZ C ,w i t h t h e o c c u r r e n c e f r e q u e n c yo f 34.9%,28.8%,21.4%a n d 14.1%,r e s p e c t i v e l y .F e wr i c ew e r e p l a n t e d i nn o r t h w e s t C h i n a ,h o w e v e r ,t h e s t r o n gp a t h o g e n i c i t y r a c e s o f Z Aa n dZ Bw e r e d o m i n a n t p o pu l a t i o n s .K e y w o r d s :M a g n a p o r t h e g r i s e a ;p o p u l a t i o n ;p h y s i o l o g i c a l r a c e ;o c c u r r e n c e f r e q u e n c y 肖丹凤,张佩胜,王玲,等.中国稻瘟病菌种群分布及优势生理小种的研究进展.中国水稻科学,2013,27(3):312-320.摘 要:着重概述了中国主要水稻产区稻瘟病菌的种群分布与生理小种的组成状况㊂目前东北稻区稻瘟菌主要种群为Z F ㊁Z D ㊁Z E 和Z A ,出现频率分别达到23.2%㊁22.2%㊁15.6%㊁12.3%㊂西南稻区以强致病力菌株Z A 和Z B 为主,四川省内Z B种群频率高达53%,Z A 为22.3%;贵州省的优势种群为Z B ㊁Z A 和Z G ,出现频率分别为41.4%㊁18.5%和10.7%㊂华南稻区主要种群为Z B 和Z C ,出现频率分别为28.0%和37.0%㊂华北稻区以致病力较弱的Z E ㊁Z F 和Z G 群体为主,出现频率分别达到21.5%㊁22.1%和44.3%㊂华东稻区主要种群为Z B ㊁Z G ㊁Z C 和Z A ,出现频率分别为43.3%㊁25.0%㊁13.9%和12.3%㊂华中稻区主要是Z A ㊁Z B ㊁Z E 和Z C ,出现频率分别为34.9%㊁28.8%㊁21.4%和14.1%㊂西北地区水稻种植较少,但以致病力强的Z A 和Z B 群为优势种群㊂关键词:稻瘟病;种群;生理小种;发生频率中图分类号:S 431.11;S 435.111.4+1 文献标识码:A 文章编号:1001-7216(2013)03-0312-09由半知菌类梨形孢属灰梨孢菌[P yr i c u l a r i a gr i s e a (C o o k e )S a c c .]引起的稻瘟病是水稻上三大主要病害之一㊂在中国各水稻产区均有发生,对水稻产量和品质均可造成严重的影响㊂当前,选育和种植抗病品种是防治稻瘟病最经济有效的方法之一㊂但是,稻瘟病菌容易发生变异,同一水稻产区稻瘟菌的种群结构及生理小种经常发生变化㊂抗病品种在种植数年后,抗性水平下降甚至丧失[1]㊂因收稿日期:2012-05-08;修改稿收到日期:2012-11-30㊂基金项目:农业科技支撑计划资助项目(2012B A D 19B 03)㊂213中国水稻科学(C h i n JR i c eS c i ),2013,27(3):312-320h t t p://w w w.r i c e s c i .c n D O I :10.3969/j.i s s n .1001-7216.2013.03.012此,实时㊁准确地了解和掌握各稻区稻瘟病菌群体组成及生理小种变化动态趋势,对育种家开展针对性抗稻瘟病育种,生产者选择针对性抗性品种及进行合理布局,长期㊁有效防控稻瘟病都具有重要的理论和实际意义㊂1稻瘟菌生理小种鉴别体系稻瘟病菌生理小种是代表致病性不同的菌株类群,根据菌株对不同抗病和感病级别品种的致病性反应进行划分的[2]㊂1922年日本学者佐佐木[3]首次报道了稻瘟病菌存在致病性不同的菌系,发现对水稻品种致病性不同的两个生理小种A和B,率先开始了稻瘟病菌生理分化的研究,之后世界各国逐步建立和完善了一系列鉴别品种㊂使用较多的日本鉴别品系是清泽茂久改进的12个鉴别品种(新2号㊁爱之旭㊁藤坂5号㊁草笛㊁梅雨明㊁福锦㊁K1㊁P i-4号㊁砦1㊁K60㊁K L1和K59)[4]㊂我国于20世纪70年代末组织全国各地从事水稻稻瘟病研究的学者,开展稻瘟病菌生理小种联合攻关,经多年研究,筛选并确定了一套中国自己的稻瘟病菌生理小种鉴别寄主(以下简称统一鉴别寄主),建立了鉴别技术体系㊂我国稻瘟病菌生理小种统一鉴别寄主有7个,分别是特特普(T e t e p)㊁珍龙13㊁四丰43㊁东农363㊁关东51㊁合江18和丽江新团黑谷㊂根据稻瘟病菌对鉴别品种的致病性不同划分为7个种群(Z A㊁Z B㊁Z C㊁Z D㊁Z E㊁Z F和Z G)[5],各种群下再划分生理小种㊂中国稻瘟病菌统一鉴别寄主是国内使用最普遍的鉴别品系,从确定㊁使用至今已有30多年时间,目前鉴定稻瘟菌生理小种可能存在一定的局限性㊂部分省区根据稻瘟菌的遗传分化,研究并筛选出适合当地的鉴别品种,或在统一鉴别寄主的基础上进行补充㊁完善㊂李进斌等[6]比较研究了日本鉴别品系与以2个日本鉴别品种和7个普感品种丽江新团黑谷为背景的近等基因系(I R B L鉴别品系)对云南省稻瘟菌株的鉴定能力㊂结果表明,后者的鉴定能力强于前者㊂杜宜新等[7]运用不同的鉴别品系鉴定福建省菌株,指出全国统一生理小种鉴别寄主和C O39近等基因系作为福建省的鉴别品系较合理,优于丽江新团黑谷(L T H)近等基因系的鉴别能力㊂上述研究表明全国统一鉴别寄主与其他鉴别品种在鉴定稻瘟病菌生理小种时,其鉴定效果与稻瘟病菌株的遗传背景有关㊂C O39近等基因系是用籼稻C O39作为轮回亲本筛选而来,更适合鉴定籼稻区的稻瘟菌系,而L T H近等基因系则更适合鉴定粳稻区的稻瘟菌系㊂对我国不同稻区稻瘟菌种群鉴定很难说哪一套鉴别品系更好,鉴别寄主的鉴定能力与水稻区域及稻瘟菌种群存在联系㊂因此,全国统一鉴别寄主至今仍在稻瘟病菌生理小种的鉴定中使用并发挥作用㊂2鉴别方法稻瘟病菌生理小种的鉴定主要采用人工接种的方法㊂将单孢分离㊁纯化的稻瘟菌株接种在鉴别寄主上,根据鉴别品种的反应表型不同将菌株划分成不同的小种㊂人工接种鉴定又分为活体稻苗人工喷雾接种法和离体叶片接种方法㊂活体秧苗喷雾接种是在稻苗3叶1心期喷雾稻瘟菌孢子悬浮液(一般浓度约2ˑ105个/m L),接种后置于温度26ħ~ 28ħ㊁全黑暗下保湿培养24h,随后光暗交替培养5 ~7d后,参照标准[8]调查发病情况㊂离体接种一般是将4~5叶期的稻苗叶片剪下,用0.05m g/m L的保绿剂苯骈咪唑处理后,用孢子悬浮液点滴接种,也可使用喉头喷雾器喷雾接种在叶片上,接种后培养条件和时间与活体秧苗接种相同,调查病情[9]㊂离体叶片接种较秧苗活体接种方法简便,且培养条件较易控制,但离体接种目前还没有统一的调查标准,相对活体接种其规范性不强㊂3稻瘟病菌在水稻主产区的优势种群及演化自从我国建立自己的稻瘟病菌鉴别寄主和技术体系后,30多年来,全国各地采用这套鉴别寄主和鉴定技术开展了大量的稻瘟病菌生理小种鉴定研究㊂中国北方稻区主要种植粳稻,南方稻区则以籼稻㊁籼型杂交稻为主,少数地区也种植粳稻,长江中下游稻区为籼㊁粳混栽区㊂我国地域辽阔,各地气候条件㊁耕作栽培制度㊁习惯㊁品种类型等差异很大,稻瘟病菌的遗传背景,致病性差异巨大,造成稻瘟病菌遗传出现多样性,种群出现差异㊂3.1东北稻区(黑龙江㊁吉林和辽宁)稻瘟病菌变化动态东北地区现已成为我国主要粮食(水稻)生产基地,长期种植粳稻品种,稻种类型单一㊂从表1可以看出,Z D㊁Z E和Z F一直是辽宁省的优势种群,Z D 在90年代前期出现频率较高,达到32.5%,随后有所下降,但频率维持在10%以上,Z F则在同期有所313肖丹凤等:中国稻瘟病菌种群分布及优势生理小种的研究进展表1东北地区稻瘟菌种群的分布T a b l e1.D i s t r i b u t i o no f M a g n a p o r t h e g r i s e a p o p u l a t i o n s i nN o r t h e a s t C h i n a.地点与鉴定年份S i t e a n d y e a r菌株数目N o.o f s t r a i n s种群出现频率P o p u l a t i o n f r e q u e n c y/%Z A Z B Z C Z D Z E Z F Z G参考文献R e f e r e n c e辽宁L i a o n i n g1991-19952945.012.45.232.512.121.89.6[10] 19997917.78.91.311.420.338.02.5[11] 2000-200541112.410.76.113.118.336.33.4[12] 1999-20059226.110.95.410.917.428.31.1[13]吉林J i n i n g2002954.42.28.434.99.522.118.9[14] 2002-20053065.93.910.721.921.917.318.3[15] 2002-20075689.74.29.716.827.613.118.8[16] 200614818.24.710.84.144.67.410.1[17] 20081008104352914[18]黑龙江H e i l o n g j i a n g199511000026.944.122.66.5[19] 2001-200618942.317.52.628.63.72.13.2[20] 20025710215421650[21] 20061307.73.90.843.124.65.41.5[22] 20061346.73.0015.048.514.226.1[23] 2008-200935634.816.619.414.66.74.53.4[24] 2008-20101392.12.89.428.84115.80[25]上升,从21.8%上升至1999年的38.0%㊂综合看来,20世纪90年代,辽宁省的主要优势种群为Z D㊁Z E和Z F;优势小种为Z D1㊁Z E1和Z F1[10-11],强致病力种群Z A,1999-2005年在辽宁省丹东地区成为主要优势种群,值得重视㊂近年来,辽宁省优势种群发生了一些变化,Z F成为绝对优势种群,除Z C 和Z G种群出现频率较低外,其他各种群出现频率较稳定且相当,优势小种为Z E1和Z F1[12]㊂吉林省的优势种群为Z E和Z G㊂种群的变化趋势明显, Z D和Z F种群的出现频率从2002年的34.9%和22.1%,分别下降到2008年的4.0%和9.0%㊂而Z E种群的出现频率逐年上升,从2002年的9.5%上升到2008年的52.0%,Z G种群在吉林省较稳定,出现频率平均为15.8%㊂Z A㊁Z B和Z C种群在吉林省均有分布,且各年份间相对稳定,没有明显差异㊂2002-2005年,Z E1和Z F1是吉林省的优势小种,出现频率分别为20.0%和16.0%[15]㊂2005-2008年间,Z E1和Z G1成为为优势小种,出现频率达到37.0%和14.0%,Z F1由16.0%下降至9.0%[16-18]㊂Z D㊁Z E和Z F为黑龙江省1995年优势种群,出现频率分别为26.9%㊁44.1%和22.6%㊂优势小种为Z E1和Z F1,出现频率达到31.8%和19%[19]㊂2001-2006年稻瘟菌鉴定的结果显示,优势种群为Z A㊁Z B和Z D,其中Z A的频率达到42.3%,优势小种为Z A49和Z D1,频率分别为21.7%和21.2%[20]㊂2008-2009年该省优势种群为仍为Z A,出现频率达到34.8%,而Z B㊁Z C和Z D种群频率相近,处于14.0%~20.0%,优势小种为Z D3和Z E3,频率分别达到20.1%和33.8%[24]㊂目前,黑龙江主要种植的水稻品种有空育131㊁龙粳14㊁垦稻12㊁龙梗20㊁松粳9号㊁绥粳7号㊁松粳6号㊁松粳10号㊁龙稻5号㊁龙粳18㊁龙粳21㊁龙粳16㊁三江1号㊁垦鉴稻6号等[26]㊂2007年空育131㊁垦稻12和松粳9号的种植面积达到近95万h m2,占黑龙江省水稻总面积的40%左右[27]㊂由于大面积长期种植单一品种,导致水稻品种对稻瘟病的抗性极速下降㊂强致病力种群Z A和Z D成为黑龙江省的绝对优势种群,对该省水稻生产造成巨大威胁,需要引起相关部门的高度重视㊂水稻品种与稻瘟病菌间的互作加快了稻瘟菌种群的变化㊂稻瘟病菌种群分布相对复杂,优势小种更替频繁,可能还与黑龙江省的地理环境㊁自然条件差异较大有关㊂各积温带间稻瘟菌种群的分布也存在差异,但这些推测还需进行深入研究㊂3.2华中(河南㊁湖北㊁湖南)稻区稻瘟病菌变化动态华中地区是中国水稻主要产区之一,主要种植籼稻品种(组合)㊂1987-1988年,Z B是湖北省稻瘟菌的绝对优势种群,出现频率达到50.0%,Z A和413中国水稻科学(C h i n JR i c eS c i)第27卷第3期(2013年5月)图1湖北省[28-29]和湖南省[31-32]稻瘟菌种群分布及频率F i g.1.P o p u l a t i o nd i s t r i b u t i o n a n d o c c u r r e n c e f r e q u e n c y o f M.g r i s e a i nH u b e i[28-29]a n dH u n a nP r o v i n c e s[31-32].Z G分别为11.6%和13.3%㊂优势生理小种为Z G1㊁Z B15㊁Z B21和Z B37,出现频率分别为13.3%㊁8.2%㊁8.6%和8.2%[28]㊂2003-2004年对湖北省稻瘟病菌进行鉴定,发现Z A种群成为优势群体,出现频率达到66.8%,Z B种群下降到9.2%,Z G种群由13.3%下降到4.9%,其他各种群也稍有变动,Z A1㊁Z B1成为当地的优势小种,频率达到21.2%和13.2%[29]㊂2008-2009年,杨小林等[30]监测结果显示,Z A种群比例相对下降,Z B㊁Z C 种群有所上升,出现频率分别为36%㊁24%和26%,其他种群均有出现,但分布较少㊂从图1可以看出,湖北省的优势种群为Z A㊁Z B和Z C,其他各种群出现频率相当低㊂黄红梅等[31]对2009年湖南省的稻瘟菌生理小种鉴定结果显示,Z B是优势种群,出现频率为46.5%,其次是Z G和Z C种群,出现频率分别为17.5%和11.6%,优势生理小种为Z B13和Z E11,频率都是11.6%㊂其他各种群均有出现,但出现频率在5%左右㊂与李亚等[32]对湖南稻瘟菌的鉴定比较,Z B种群上升最快,2004年出现频率为22.1%, Z F种群略有上升㊂Z A㊁Z C㊁Z E和Z G均下降了4.0%~6.0%,Z G1和Z E3出现频率分别为23.38%和10.3%,是当时的优势小种㊂从图1可以看出,湖南稻区稻瘟病菌以强致病力的Z B㊁Z C和Z G为优势种群,优势小种的变化频率相对较快,应引起育种和推广部门高度重视㊂由于该稻区水稻种植面积大㊁品种多,地域辽阔,气候环境差异大,采集㊁鉴定菌株有限,代表性存在限制性,需要同行在今后的研究中加强交流和协作,以明确这一稻区的稻瘟病菌种群㊁小种更加详细的分布㊂3.3华东(山东㊁江苏㊁安徽㊁上海㊁浙江㊁江西㊁福建)稻区稻瘟病菌变化动态何烈干等[33]对江西省的稻瘟菌鉴定结果表明, Z D㊁Z E㊁Z F和Z G在江西省分布比较少,强致病力种群Z A㊁Z B和Z C为优势种群,出现频率分别达到28.1%㊁50.3%和15.4%,Z B5㊁Z B13和Z B15是优势小种,出现频率分别为13.3%㊁14.4%和14.4%㊂从表2可以看出,Z A种群在安徽出现频率较高,达到28.0%;在福建,Z A除1986-1987年出现频率达14.6%外,其他年份出现频率均较低㊂Z B种群虽然不同年份出现频率有差异,但一直是福建㊁安徽两省的优势种群㊂1983-1989年,Z B15㊁Z B13是福建的优势小种,频率达到32%和13%[34],1995年后,Z B13成为福建省的优势小种,出现频率达到26%以上[36-38],2003-2006年,Z B13小种出现频率甚至达到58%㊂Z C在福建的遗传较稳定,年度间不存在明显的差异㊂Z C种群在江苏,浙江分布较少;Z D在浙江㊁安徽分布较广,在福建和江苏出现频率较低㊂Z E种群在浙江出现频率较高外,其他各省出现很少,是华东稻区较少的种群㊂Z F种群在华中地区是弱势群体,自20世纪90年代以来出现频率低于5%㊂生理小种Z G1是江苏省的绝对优势小种,出现频率超过50%㊂1980-1990年,Z G1在福建出现频率达到10%以上,进入21世纪,出现频率下降到5%左右㊂Z G1群是稻瘟病的常见致病种群,出现频率变幅明显,可能与粳稻种植面积的变化有关㊂陆凡等[44]对江苏省稻瘟病菌生理小种的演513肖丹凤等:中国稻瘟病菌种群分布及优势生理小种的研究进展表2华东地区稻瘟菌种群的分布T a b l e2.D i s t r i b u t i o no f M a g n a p o r t h e g r i s e a p o p u l a t i o n s i nE a s t C h i n a.地点与鉴定年份S i t e a n d y e a r菌株数目N o.o f s t r a i n s种群出现频率P o p u l a t i o n f r e q u e n c y/%Z A Z B Z C Z D Z E Z F Z G参考文献R e f e r e n c e福建F u j i a n1986-198724014.628.826.70.82.511.715.0[34] 1990-19911931.962.819.5001.914.3[35] 19922269.347.423.03.12.22.712.4[36] 1995-20002048.468.317.7-0--[37] 2003-20061893.281.512.20003.2[38] 2007-20092237.249.832.7-1.43.15.8[7]福安F u a n1983-19893502.363.422.305.73.72.6[39]浙江Z h e j i a n g1991-199648827.31.00.839.324.81.45.3[40] 1996-19981761.757.01.123.912.52.74.5[41]庆元Q i n g y u a n1981-1988629.851.616.13.212.906.5[42]龙泉L o n g q u a n1981-19881134.455.716.70000[42]景宁J i n g n i n g1981-1988303.380.017.30000[42]丽水L i s h u i1981-198852075.920.73.4000[42]缙云J i n y u n1981-198858032.125.625.710.35.110.3[42]温州W e n z h o u1981-1984--80.2-0 - - -[43] 1991-199335491.5------[43] 1980-199610323.13.65.35.28.38.066.2[44] 2001-20108181.316.98.14.85.35.458.3[47]安徽A n h u i199610728.031.825.213.11.900[48]江西J i a n g x i2006-200819528.150.315.41.61.302.7[49] - 表示文献中未有具体数据㊂- t h e r e i s n od a t a i n t h e r e f e r e n c e.变与水稻品种的关系进行分析,结果表明,Z G1是江苏省稳定的优势小种,247个水稻品种中有189个水稻品种上分离到Z G1小种㊂出现这种情况的可能原因是江苏省种植的主栽水稻品种与其具有良好的亲和性,其他种群对水稻品种的侵染能力低㊂大面积单一种植水稻品种会导致稻瘟菌种群出现定向的强致病力小种,同时,即使是抗病品种在种植数年后也易丧失抗性㊂因此,我们可以假设,一定范围内维持稻瘟菌种群的多样性对防治稻瘟病存在一定的意义,那么水稻品种的种植规划对稻瘟菌种群的分布影响很大㊂K o i z u m i等[45]的研究也表明,用水稻抗病品种和感病品种混合栽培,可大大降低感病品种稻瘟病的发病,朱有勇等[46]的研究表明,遗传多样性品种的混合栽种可以有效防治病害的发生㊂3.4西南(四川㊁重庆㊁贵州㊁云南㊁西藏)稻区稻瘟病菌变化动态西南地区由于其特定的地理环境,稻瘟病菌种群分布广泛而复杂㊂从表3中可以看出,Z A在四川省内出现频率较稳定,但2002年和2008年对重庆市稻瘟菌的鉴定表明,Z A和Z B种群在出现频率上有明显变化㊂1997-2003年,Z A种群是贵州省的优势种群,出现频率达到35.6%,优势小种为平均频率为22.4%[60-62];2005年,Z A种群在贵州省的频率下降至9.0%,Z B频率上升至53.4%,Z B15和Z B13分别以20.5%和18.2%的频率成为当地的优势小种㊂Z B种群是西南地区的绝对优势613中国水稻科学(C h i n JR i c eS c i)第27卷第3期(2013年5月)表3西南地区稻瘟菌种群分布T a b l e3.P o p u l a t i o nd i s t r i b u t i o n o f M a g n a p o r t h e g r i s e a i nS o u t h w e s t C h i n a.地点与鉴定年份S i t e a n d y e a r菌株数目N oo f s t r a i n s种群出现频率P o p u l a t i o n f r e q u e n c y/%Z A Z B Z C Z D Z E Z F Z G参考文献R e f e r e n c e四川S i c h u a n1986-199077816.259.418.05.02.12.30[50] 1994-19964928.774.610.41.20.82.81.0[51] 199723013.470.212.903.500[52] 199917518.349.723.417.10.606.3[53]泸州L u z h o u1996-20004229.367.415.00.70.15.71.1[54]黔江Q i a n j i a n g1996-200022320.266.59.41.002.01.0[55]重庆C h o n g q i n g20024055.032.55.05.000.30[56] 200818916.958.27.42.65.33.26.3[57]贵州G u i z h o u1987-19881678.413.816.84.25.311.440.1[58] 1996-19971689.653.711.43.011.337.1[59] 1997-199818035.635.09.47.26.73.92.8[60] 19979933.337.212.14.002.03.0[61] 2002-200312933.349.67.03.12.304.7[62] 2003-2005889.053.413.610.113.53.46.8[63]云南Y u n n a n200063036.514.34.84.86.427.0[64]种群,出现频率最高时达到74.6%,主要的生理小种为Z B1和Z B13,出现的平均频率超过15%和10%[51]㊂Z C种群在四川,贵州两省的分布较稳定,出现频率稳定在10%~20%㊂Z D㊁Z E和Z F在西南稻区的出现频率均低于4%㊂近年来,Z G种群在西南稻区出现频率都较低,但该种群是贵州省1987 -1988年的优势种群,出现频率达到40.1%,随后该种群出现频率快速下降㊂云南省的主要优势种群为Z B㊁Z C和Z G,出现频率分别为36.5%㊁14.3%和27.0%,优势小种为Z B13和Z G1,频率分别为20.6%和27.0%[64]㊂西南地区多山,气候条件利于稻瘟病的流行,防治稻瘟病对于水稻生产意义重大㊂3.5华南(广东㊁广西㊁海南)稻区稻瘟病菌变化动态邹寿发等[65]1987-2003年间共收集广东省稻瘟菌标样3865份,从中分离得到2621个有效单孢㊂对其进行鉴定后,表明Z C为广东省优势种群,平均出现频率达到45.7%,Z B和Z G平均频率分别为20.9%和19.1%㊂Z C13一直是优势小种,出现频率达到23.5%㊂赖星华等[66]从广西83个市(县)采集分离了2065个稻瘟菌菌株,鉴定了1976-1990年广西稻瘟菌小种,分析了种群分布特点:1977-1984年,Z G为广西优势种群,出现频率达50.8%,优势小种为Z G1,1987-1990年,Z B和Z C种群上升较快,出现频率分别为28.8%和24.5%,Z G种群下降到36.2%,但Z G1仍然是优势小种㊂2008年, 2006年颜群等[67]鉴定了来自广西各地的稻瘟菌标样,分析区内稻瘟菌种群的分布㊂结果表明,Z B是绝对优势种群,出现频率达67.6%,Z C为13.0%, Z G种群出现频率只有4.32%,优势生理小种为Z B1和Z B9,出现频率为25.2%和19.4%㊂30年内广西稻瘟菌种群分布出现显著的变化,可能与稻瘟菌小种的遗传变异和品种完全更替及大面积单一种植杂交水稻有密切关系㊂3.6华北(北京㊁天津㊁河北㊁山西㊁内蒙古㊁河南)及西北(宁夏㊁新疆㊁青海㊁陕西㊁甘肃)稻区稻瘟病菌变化动态西北和华北地区,气候条件及水资源不太适合种植水稻㊂李华等[68]研究表明,Z A㊁Z B和Z C种群2003-2006年在宁夏出现的频率分别为43.8%㊁43.8%和12.5%,未发现Z D㊁Z E㊁Z F㊁和Z G种群㊂张淑平等[69]比较研究了1978-1981年㊁1987-1989年稻瘟菌在河北省的种群动态,1978-1981年Z G为优势种群,出现频率达到70.8%,1987-1989713肖丹凤等:中国稻瘟病菌种群分布及优势生理小种的研究进展年出现频率下降至33.9%㊂同时,Z E和Z F种群分别上升至21%和45%,优势小种Z G1出现频率从70.8%下降到33.9%,Z F1频率稳定为13.9%, Z E1和Z E3上升为优势小种,出现频率分别为45.2%和19.4%,未检测到Z A㊁Z B㊁Z C和Z D种群㊂4稻瘟菌生理种群研究展望4.1生理小种鉴定体系的完善相同的菌株采用不同的鉴别品种进行鉴定时结果会存在差异,中国统一鉴别品种其鉴定能力存在一定的局限性和不精确性㊂一方面,部分鉴别品种的抗病基因不清楚,一个鉴别品种存在多个抗病基因,会影响整个鉴别品系的鉴别能力㊂另一方面,水稻品种含有多个抗病基因对稻瘟菌的鉴定结果存在较大的影响;单基因近等基因系鉴定相对精确㊂根据鉴别品种的抗病表型进行生理小种划分也存在人为偏差:实验采集稻瘟菌样本很大程度上是人为随机采集,而不是科学的随机分布采集样本;稻瘟菌生理小种的鉴定是依据鉴别品种苗期的抗㊁感病表型划分,苗瘟的接种方法主要是喷雾接种,接种过程中,孢子在液体内很难达到均匀分布,导致接种后稻叶上的孢子量分布不均,易造成实验误差;发病调查一般在接种7~10d后依据中华人民共和国水稻抗稻瘟病鉴定技术规范的苗期调查分级标准进行分级,这种调查标准存在一定的主观性,不同的人调查结果也会有偏差㊂针对以上不足,使用同一鉴别品种对稻瘟病菌的鉴定意义重大,同时确保鉴别品种对各地区内稻瘟菌的鉴别能力水平相当重要㊂随着分子生物技术的发展,对生理小种的鉴定研究也有了更深的意义㊂稻瘟病菌与寄主间的互作遵循基因对基因学说,水稻抗瘟基因的研究成为热点,同时,生理小种的鉴定也可预测稻瘟菌内的无毒基因㊂显然,现有的鉴别品种(系)无法满足研究的要求㊂近年国内外虽相继育成近等基因系和单基因系的鉴别品种[70-72],但由于各方面原因,如适用的范围㊁拥有者的意愿(出于知识产权保护,有的已申请专利,不愿公开或无偿提供使用),造成新的鉴别体系不能广泛使用,公开发表的资料㊁结果有限,故本文主要通过查阅统一鉴别品种的鉴定结果进行论述㊂但要想全面了解生理小种的分布甚至无毒基因的分布,中国急需形成一套单基因的近等基因系生理小种鉴别体系㊂当然,这项研究需要多个研究团队一起努力,才能在相对短时间内完成㊂稻瘟菌样本收集对病菌种群鉴定结果有很大影响㊂样本采集应该遵循科学的采样方法,在全国范围内定点采集并统一收藏,进行实验研究㊂4.2稻瘟菌种群研究的趋势分子遗传学的不断发展,深入到了稻瘟病菌种群研究的领域㊂使用由特定的探针或引物产生的D N A指纹图谱的相似性划分稻瘟菌的遗传宗谱及分析稻瘟菌的遗传多样性㊂然而遗传宗谱与生理小种可能不存在一一对应的关系,同一宗谱内存在不同的生理小种,同一生理小种也可分属不同的遗传宗谱㊂根据基因对基因学说,单纯的生理小种鉴定研究不能满足抗病机理研究的需求,在此基础上,国内已经开始了无毒基因的鉴定,以及水稻品种内抗病基因的利用㊂周鸿江等[73]采用31个抗稻瘟病单基因系对我国南北方的10个水稻栽培省份(吉林㊁辽宁㊁河北㊁江苏㊁浙江㊁四川㊁湖南㊁福建㊁广东和云南)采集的322个稻瘟菌株的毒力基因进行鉴定,结果表明A v-k h+㊁A v-z+㊁A v-z5+和A v-9(t)+属于弱毒力基因,相应的抗病基因在我国仍然具有很高的应用价值㊂雷财林[22]等采用7个中国鉴别品种㊁9个日本鉴别品种㊁31个抗稻瘟病单基因系和12个当地主栽品种鉴定出P i9基因对黑龙江省内的173个供试稻瘟菌株具有广谱抗性,同时P i z-5 (C A)㊁P i z-5(R)㊁P i t a-2(R)㊁P i t a-2(P)㊁P i12(t)和P i20(t)也具有较好的抗病利用价值㊂生理小种的研究是为了了解稻瘟病菌与水稻品种互作的动态变化,为防治稻瘟病提供信息㊂选育具有广谱抗病性的品种是防治稻瘟病最经济有效的方法之一㊂稻瘟病研究工作者的首要任务是为育种家提供有效的抗病基因,育种专家通过生物技术将抗病基因导入水稻品种内能快速培育出抗病的水稻品种㊂掌握一个地区内稻瘟病菌种群动态及优势小种,获得有价值的抗病基因信息及材料,有利于育种家采用分子标记等方法选育抗病品种㊂因此,生理小种的研究热点必然会从鉴定小种型向生理小种包含的无毒基因研究转变,对生理小种的分布也将转化为无毒基因的分布研究㊂通过生物技术对稻瘟菌遗传变异的动态研究将是引导稻瘟菌研究取得突破性进展的标志㊂4.3构建稻瘟菌生理小种研究及稻瘟病宏观防治的信息系统中国地域辽阔,气候条件㊁生态环境复杂多样,813中国水稻科学(C h i n JR i c eS c i)第27卷第3期(2013年5月)品种繁多㊁类型多样,耕作栽培制度千差万别,可能是造成中国稻瘟病菌种群时空分布复杂,稻瘟菌生理小种繁多的原因㊂了解各稻作生态区稻瘟菌生理小种的分布,明确主栽品种的抗病性及可能存在的抗病基因,对于防治稻瘟病具有重要意义㊂因此,构建稻瘟菌生理小种的研究信息系统对于统一防治稻瘟病的发生具有现实意义㊂建议有关研究工作者从以下几个方面着手工作:1)对各地区的稻瘟菌统一进行生理小种㊁无毒基因和主栽品种抗病基因的鉴定工作,建立研究成果数据库,创建便捷的资源共享平台;2)对稻瘟菌小种的流行㊁水稻品种抗性及稻瘟病发生面积实行监测,提早掌握菌株的动态变化㊁水稻品种的抗病现状,为合理种植抗病品种,防止大面积发生稻瘟菌提供参考信息;3)严格控制稻瘟病菌在各地区间的人为传播,防止弱势种群在没有抗病阻力的条件下,短时间内成为优势小种㊂参考文献:[1]宋成艳,王桂玲,辛爱华,等.黑龙江省水稻品种空育131稻瘟病菌生理小种种类及发病原因分析.黑龙江农业科学, 2007(1):41-42.[2] L i n g K C,O uS H.S t a n d a r d i z a t i o no f t h e i n t e r n a t i o n a l l a c en u m b e r so f P r i c u l a r i ao r y z a e.P h y t o p a t h o l o g y,1969,59: 339-342.[3] S a s a k iR.E x i s t e n c eo fs t r a i n si nr i c eb l a s tf u n g u s.J p nJP l a n tP r o t,1922,9:631-644.[4]马军韬,张国民,辛爱华,等.黑龙江省稻瘟病菌生理小种鉴定与分析.植物保护,2010,36(3):97-99.[5]全国稻瘟病菌生理小种联合试验组.我国稻瘟病菌生理小种研究.植物病理学报,1980,10:71-81.[6]李进斌,李成云,张庆,等.两套鉴别品种对云南稻瘟病菌株鉴别能力的比较.中国农业科学,2009,42(2):486-491.[7]杜宜新,李科,石妞妞,等.2007-2009年福建省稻瘟病菌的生理小种变化研究.福建农业学报,2011,26(2):275-279.[8]M a c k i l lDJ,B o n m a nJ M.i n h e r i t a n c eo fb l a s t r e s i s t a n c e i nn e a r i s o g e n i c l i n e s o f r i c e.P h y t o p a t h o l o g y,1992,82(7):746-749.[9]林代福.应用离体接种技术鉴定稻瘟病菌生理小种.耕作与栽培,1999,24(4):29-30.[10]刘志恒,吴芷君.1991-1995年辽宁省稻瘟病菌种群动态分析.植物保护,1998,24(4):3-6.[11]潘月卓,刘志恒.辽宁省水稻稻瘟病菌生理小种监测.垦殖与稻作,2001(6):28-30.[12]徐成楠,白晓穆,刘志恒,等.2000-2005年辽宁省稻瘟病菌种群动态分析.植物保护,2007,33(2):30-33. [13]孙振东,刘志恒,徐成楠,等.近年丹东地区稻瘟病发生动态分析.辽宁农业科学,2007(3):9-12.[14]郭晓莉,任金平,刘晓梅,等.2002年吉林省稻瘟病菌种群动态分析.吉林农业大学学报,2004,26(4):367-370. [15]郭晓莉,刘晓梅,苑克凡,等.2002-2005年吉林省稻瘟病菌生理小种消长动态.吉林农业科学,2008,33(1):33-35. [16]郭晓莉,刘晓梅,李莉,等.吉林省稻瘟病菌生理小种的分布与消长动态.吉林农业科学,2009,34(3):33-35. [17]刘晓梅,郭晓莉,李莉,等.2006年吉林省稻瘟病菌生理小种的类型与分布.吉林农业科学,2008,33(5):39-41. [18]刘晓梅,郭晓莉,刘明一,等.吉林省稻瘟病菌的致病性分析.吉林农业科学,2012,36(5):47-49.[19]王延锋,时新瑞,梁嘉陵,等.黑龙江省稻瘟病菌生理小种的鉴定.黑龙江农业科学,2011(3):15-17.[20]吕军,靳学慧,张亚玲.2004年黑龙江省部分稻区稻瘟病菌生理小种的测定.黑龙江八一农垦大学学报,2007,19(1): 14-17.[21]张亚玲,靳学慧.2002年黑龙江省部分稻区稻瘟病菌生理小种鉴定.植物保护,2006,32(2):31-34.[22]雷财林,张国民,程治军,等.黑龙江省稻瘟病菌生理小种毒力基因分析与抗病育种策略.作物学报,2011,37(1):18-27.[23]肖佳雷,张国民,辛爱华,等.黑龙江省2006年水稻主产区稻瘟病生理小种动态分析.东北农业大学学报,2009,40(3): 12-15.[24]孙洪利,潘春清,张明,等.2008-2009年黑龙江省稻瘟病菌生理小种鉴定.东北农业大学学报,2011,41(12):15-21.[25]时新瑞,王延锋,刘春光.黑龙江省水稻稻瘟病生理小种致病性研究.牡丹江师范学院学报:自然科学版,2010(4):32-34.[26]黄晓群,张淑华,赵海新,等.黑龙江省水稻品种现状分析及研发对策.黑龙江农业科学,2009(6):40-43. [27]马军韬,张国民,辛爱华,等.黑龙江省水稻品种抗瘟性改良对策.黑龙江农业科学,2009(2):38-40.[28]陈永坚,赵永静.湖北省稻瘟病菌生理小种鉴定.湖北农业科学,1992(6):22-24.[29]杨小林,陈其志,张舒,等.湖北省稻瘟病菌生理小种的组成与分布.华中农业大学学报,2006,25(2):132-133. [30]杨小林,张舒,吕亮,等.基于中国鉴别品种及单基因品系的湖北省稻瘟病菌的致病型分布.湖北农业科学,2010,49(11):2779-2781.[31]黄红梅,张丹,刘二明.湖南稻瘟病菌小种组成及湘资3150抗谱测定.湖南农业科学,2010(8):74-77.[32]李亚,刘二明,戴良英,等.湖南稻瘟病菌群体遗传多样性与病菌致病型的关系.中国水稻科学,2007,21(3):304-308.[33]何烈干,黄凌洪,兰波,等.2006-2008年江西省稻瘟病菌生理小种的消长动态.江西农业大学学报,2009,31(6):1030-1034.[34]张学博.1986-1987年福建省的稻瘟病菌生理小种.福建农业科技,1990(6):6-7.[35]甘代耀,罗榕城.稻瘟病菌生理小种田间监测及控瘟研究简报.福建农业科技,1992(3):9-10.[36]黄志鹏,张学博.福建不同稻作类型稻瘟病菌生理小种研究.福建农业大学学报,1995,24(1):39-44.[37]郑武,王崇华.1995-2000年福建省稻瘟病生理小种组成与分布动态.福建农林大学学报:自然科学版,2003,32(1):913肖丹凤等:中国稻瘟病菌种群分布及优势生理小种的研究进展。

水稻稻瘟病研究进展

水稻稻瘟病研究进展作者:高云颜培玲宋小娟王国强来源:《安徽农学通报》2018年第08期摘要:通过查阅相关文献资料,结合实际生产,该文简要阐述了水稻稻瘟病病原菌、发病主要症状和发病因素,并介绍了行之有效的防治方法,以期为提升我国水稻产量和质量提供有价值的参考。

关键词:水稻稻瘟病;主要症状;发病因素;防治措施中图分类号 S435 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2018)08-0062-04民以食为天,食以稻为主,水稻是我国第一大粮食作物,更是国家实施粮食安全战略的重要基础[1]。

水稻除具有食用价值外,还可用于酿酒、制糖及其他工业用途。

然而近年来,随着水稻种植集中化和环境气候的变化,水稻稻瘟病(又称稻热病、火烧瘟)频繁发生,导致我国许多地区水稻减产甚至绝收,给粮食安全带来巨大隐患。

在查阅相关文献的基础上,对水稻稻瘟病的主要症状、病原菌及侵染循环、发病原因、综合防治技术等方面进行简单论述,旨在减少稻瘟病对水稻种植带来的影响,为保障水稻生产发展提供一定的科学依据。

1 主要症状水稻稻瘟病具有侵染部位多、症状多样化和危害时间长等特点[2]。

稻瘟病的病斑中央呈灰白色,边缘呈显著褐色,且发病部位在潮湿的环境下会产生灰色的霉状物[3]。

稻瘟病可发生在水稻的整个生长周期。

根据发病时期和发病部位,可分为苗瘟、叶瘟(最为常见)、节瘟、穗颈瘟(危害最重)和谷粒瘟。

1.1 苗瘟常发生在秧苗3叶期前,发生部位为叶片,一般由种子携带病原菌引起。

发病初期,秧苗芽和芽鞘上会出现水渍状斑点,随后病苗基部变成灰黑色,病苗上部则呈黄褐色或淡红褐色,最终病苗卷缩枯死[4]。

1.2 叶瘟发生在秧苗3叶期后至穗期,发病部位为叶片,一般在分蘖期流行,严重时,远望发病田会如火烧一般,水稻会矮缩如塌塘[4]。

且叶瘟病斑的变化受品种、气候等因素影响,一般分为4种类型,即白点型、褐点型、急性型和慢性型,其中慢性型的危害最为严重[5]。

1.2.1 白点型此病斑多发生在病苗嫩叶上,但实际种植中少见。

水稻稻瘟病菌研究进展

(gi l rl ol e G agi n esy N n i 30 5 C ia A r ut a C lg , u nx U i ri , ann 5 0 0 , hn) c u e v t g

广西农业科 学 2 1 4 ( ) 7 9 7 2 00,1 8 : 8 — 9 G a gi n utrl ce cs un x Ag进展

李 杨 ,王耀 雯,王育荣 ,于 洁

( 广西大学农学院, 南宁 5 00 ) 30 5

i e b a tf ng . rc l s u u s

Ke r s i e rc ls n s r s ac r g e s y wo d :r ; ie b a t u g ; e e r h p o r s c f u

稻 瘟 病 菌 [ gaote sa( b r B r] Manp r e Heet ar无 h ) 性态 为 [ c l / sa( o k S c ] 是 稻 梨 孢 属 P ua a r e C o ) ac ,

研究得到快 速发展 。 关键词 : 水稻 ; 稻瘟病菌 ; 研究进展 中图分 类号:4 51 1 + ¥ 3 .1. 1 4 文献标识码 : A 文章编号 :0 2 86 (0 0 0 — 7 9 0 10 — 1 12 1 )8 0 8— 4

Re e r h p o r s n rc l s u g s s a c r g e so ie b a tf n u

自1 2 年 日本 学 者 佐 佐 木 首 次 报 道 稻 瘟 病 菌 92 存 在 不 同 的致病 菌 系 以来 , 日本 就 开始 了对 稻 瘟病 菌 生 理小 种 的研 究 , 于 1 6 年 筛 选 出一 套 由 1个 并 91 2

稻瘟病(Magnaporthe grisea)研究进展图片

• 在多种杂草种病原M.grisea中说明与PWL2有同 源性的DNA序列的分布。

• 水稻的多数病菌和马唐属的病菌含有与PWL2 相似的同源序列。

• 稷属病菌同源性较少。

• 含有PWL1基因的病菌与PWL2有较少同源性片 断,这种同源性导致克隆PWL1基因的全部功 能。

•

• 第二个惰性基因,PWL3,来自同一稷属 病菌和另一个惰性基因PWL4来自弯叶画 眉草,都已克隆。克隆的PWL3基因编码 一个无活性的蛋白质,PWL4基因编码一 个活性的蛋白质,但不表达

四.寄主专化性的遗传控制

• 1. PWL寄主专化基因族 • 2.AVR2-YAMO无毒基因族

• 遗传分析鉴定2个基因,来自狗尾草病菌的 PWL1 , 来 自 水 稻 病 菌 的 PWL2 , 各 自 对 M.grisea菌系侵染弯叶画眉草能力起主要作用。

• 在水稻致病系统是典型的基因对基因系统,病 菌中的AVR基因与寄主中特定的抗病基因功能 性表现对应关系。

• 这种不稳定性也在减数分裂时发生。

• 在M.grisea变异潜在机制包括像B染色体, 准性循环,或在双链RNAS多态性。

• 在病菌中遗传不稳定看来与基因组不稳 定区频繁的正常发生的缺失和其他突变 有关。

• 在其它一些情况中,至少在实验室研究 中,转位也导致变异。

1.与染色体位置相关的不稳定 性

六.结论

• 插入诱变技术正在鉴定,致病性或孢子 形成的所要求的基因。

• 不同的cDNA 克隆技术在鉴定附着胞形成 期间所表达的一些基因或病菌在寄主植 物侵染性生长期表达的一些基因。

• 使用基因干扰技术突变分析已有可能鉴 定克隆的一些基因的功能。

• 主要的突破将来自发现单个AVR基因作用,例 如PWL2和AVR2-YAMO对病菌起什么作用。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

clr r e ( o k ) uai gi a C oe a s

S c . 引起 的 广 泛 发 生 的 重 要 水 稻 病 害 之 一 。该 病 害 主 要 通 过 化 学 防 治 和 种 植 抗 性 品 种 来 控 ac ] 制 。但 由于 该 病 病 原 菌 小 种 遗 传 的复 杂 性 和致 病 性 的 多 样 性 , 病 新 品 种 常 于 推 广 数 年 后 丧 抗

维普资讯

江 西农 业学 报

2 0 1 ( ) 5 ~5 0 2,4 3 : l 5

Ac I u tr e Ja g i t Agj l a in x a c u

水 稻 稻 瘟 病 菌 研 究 进 展

朱 献丰

( 江 省 温 州 市 农 业 科 学 研 究 院 . 江 温 州 3 50 ) 浙 浙 20 6

种则 称 为梗 型 小 种 。 同一 类 群 的 小 种 , 据 在 分 群 品种 后 面 的 各 品 种 的 反 应 来 予 以 区 别 , 数 根 用

字 表 示 。 根 据 菌 株 对 7个 鉴 别 品种 上 的病 斑 反 应 。 对 模 式 表 即可 找 到该 菌 株 所 属 的小 种 号 。 查 1 2 稻 瘟 病 菌 生理 小 种 的 演 变 .

9个 为 一 套 的 单 基 因 鉴 别 品 种 , 泽 由 16 清 9 4~17 9 4年 鉴 定 了 1 3个 单 基 因 品 种 我 国 1 7 9 9年 根 据 抗 性 不 同 或 具 不 同 抗 病 基 因 , 定 了“ 特 勃 ” 7个 鉴 别 品 种 。我 国 小 种 的 分 类 和 命 名 确 特 等

( 珍 龙 1” 上 表 现 感 病 反 应 的 , 属 z “ 3) 均 B群 小 种 ; 此 类 推 , 鉴 别 出 z z z 、 F和 z 依 可 C、D、 E z G群 小 种 。z z A、 B和 z C3群 小 种 对 籼 稻 鉴 别 品 种 具 致 病 性 , 为 籼 型 小 种 , D、 E z 称 Z z 、 F和 Z G群 小

中 图 分 类 号 :¥ 3 1 1 文 献 标 识 码 : 4 5. 1 A 文 章 编 号 :1 0 0 1—8 8 ( 0 2 0 5 1 2 0 ) 3—0 5 0 1一O 5

稻 瘟 病 是 由子 囊 菌 Ma np r egi a ( eet ar无 性 世 代 为 g a ot r e H b r h s )B r [

自 18 年 以后 , 瘟 病 菌 发 生 了较 大 变化 。 在 南 方 稻 区 , A、 B和 z 91 稻 z z c群 小 种 数量 上 升 较 快 , 别是 z 特 B群 小 种 ; 北 方 稻 区 , D、 E和 Z 在 z z F群 小 种 的 数 量 明 显 上 升 。 的 还 出 现 了 主要 有

5 2

江

西

农

业

学

报

1 4卷

分布在南方 稻 区的 Z Z A、 B和 Z C群 小 种 。 随着 具 有 不 同抗 病 基 因 品 种 的推 广 , 该 品 种 相 对 与 应 的致 病 小 种 就会 出 现 和增 殖 , 而 占据 优 势 。如 福 建 省 1 7 进 9 8年 以来 推 广 与 “ 龙 1 ” I 珍 3 相 司抗

3 3 、关 东 5 ” “ 江 1 ” “ 江 新 团黑 谷 ” 对 菌 种 进 行 鉴 另 时 , 对 A品 种 ( 特 特 勃 ” 有 6”“ 1 、合 8和 丽 。 U 凡 “ ) 致 病 性 并 显 示 感 病 反 应 的 . 属 z z代 表 中 国 ) 小 种 ; 对 A品 种 无 致 病 性 , 在 B品 种 均 A( 群 凡 而

收 稿 日期 :( 2一O 一2 ; 订 日期 :0 2—0 2t o l 5修 20 7—2 4 作 者 简 介 : 献 丰 (9 0一 ) 男 浙 江 瑞 安 人 . 艺 师 . 士 , 事 水 稻 遗 传 育 种 研 究 。 朱 17 , 农 硕 从 【 作

维普资讯 http://www.cLeabharlann

失 去 抗 性 的 重 要 原 因 , 此 对 稻 瘟 病 菌 开展 研 究 显 得 十 分 重 要 。 因

1 稻 瘟 病 生 理 小 种 的 研 究

1 1 生 理 小 种 的 鉴 别 与 命 名 .

12 9 2年 , 日本 佐 左 木 在 爱 知 县 发 现 两 个 菌 系 , 第 一 次 报 道 存 在 不 同 的 致 病 菌 系 。2 并 O世

法 与 国 际小 种 的体 系 大 致 相 似 , 即先 将 7个 鉴 别 品种 按 籼 稻 ( 3个 ) 粳 稻 ( 、 4个 ) 抗 病 程 度 , 和 由 抗 到 感 顺 序 排 列 , 以 A、 、 、 E、 并 B c D、 F和 G 分 别 代 表 “ 特 勃 ” “ 龙 1 ” “ 丰 4 ” “ 农 特 、珍 3 、四 3 、东

摘 要 : 述 了水 稻 稻 瘟 病 茵 的 研 究 进 展 , 综 包括 生 理 小 种 的 鉴 别 、 名 及 演 变 , 茵 命 病

致 病性 变异 的原 因及 遗传 、 茵株 的 多样 性 以 及 病 茵 侵 染 与 为 害 的机 理 。 关 键 词 : 瘟 病 茵 ;致 病 性 ;水 稻 ; 究进 展 稻 研

纪 5 0年 代 以前 研 究 无 多 大进 展 , 日本 于 1 6 年 筛 选 出 了 1 91 2个 鉴 别 品 种 ,9 5年 提 出 国 际 鉴 16 别 品 种 的 国 际小 种 鉴别 标 准 ,9 0年 日本 在研 究 小 种 领 域 发 展 很 快 。 17 17 9 6年 山 田 昌雄 制 定 了

失 抗 性 。 在适 宜 于 稻 瘟 病 菌 生 长 的环 境 条 件 下 , 病 会 造 成 水 稻 大 面 积 减 产 。 据 估 计 ,9 5~ 该 17 19 9 0年 由稻 瘟 菌 引 起 的全 球 粮 食 损 失 高 达 15 ,7亿 t E 。稻 瘟 病 菌 致 病 性 的 变 异 是 水 稻 新 品种