装在套子里的人教学设计

公开课《装在套子里的人》教案设计(精选8篇)

公开课《装在套子里的人》教案设计(精选8篇)作为一名无私奉献的老师,总归要编写教案,教案有助于学生理解并掌握系统的知识。

那么优秀的教案是什么样的呢?下面是小编整理的公开课《装在套子里的人》教案设计,仅供参考,大家一起来看看吧。

公开课《装在套子里的人》教案设计篇1【设计意图】《装在套子里的人》一文语言浅易,情节简单,人物关系单纯,学生一拿到新教材就浏览了一遍,作为新授课再学时,已觉得兴味索然,但对于小说的内容及主题,却并不能准确深入地了解和把握。

因此,我在教这篇课文时,采用合作互动的教学模式,打破常规,力求创新,特设计了如下教学方案:教学目的和重点:1、把握人物形象,注意人物性格的复杂性及其社会典型性。

2、思考小说主题,并联系实际扩展其丰富的内涵。

教学难点:准确深入地把握小说主题,并联系实际扩展其丰富的内涵。

难点突破:组成“别里科夫之死”专案调查组,让学生在合作互动中,兴趣盎然地深入理解课文内容,为把握人物形象和小说主题做好充分准备,然后在老师的引导下水到渠成地完成教学重点,突破教学难点。

【设计提要】一、简介作者和文章写作背景。

二、组成“别里科夫之死”专案调查组。

讨论合作,写出调查报告并交流。

三、写出“结案报告”并交流。

四、把握人物形象,领悟小说主题和它的现实意义。

【设计实施】一、简介作者和文章写作背景。

[意图]明确学习内容,识记必要的文学常识,为后面的学习做好铺垫。

[操作]1、关于作者契诃夫:他的成就、作品、小说风格和创作特点。

2、写作背景(略)二、组成“别里科夫之死”专案调查组。

讨论、合作,写出调查报告。

[意图]激发学生深入研读课文的兴趣,在合作互动中深入理解课文内容。

在民主讨论中积极创新,从而为学生把握人物形象和小说主题打好基础。

[操作]1、板书:自杀?他杀?----“别里科夫之死”专案组调查报告2、导语激趣,引入情境:1898年夏季的一天,沙皇统治下的俄国,在一所中学的男职工宿舍里,发现一具中年男尸。

《装在套子里的人》教案统编高中语文必修下册

《装在套子里的人》教案统编高中语文必修下册一、教学目标1. 通过阅读理解,使学生了解小说的情节,理解小说中的人物形象和主题思想。

2. 培养学生分析文学作品的能力,提高文学素养。

3. 通过对小说的解读,引导学生思考现实生活中的种种“套子”,提高学生的批判思维能力。

二、教学重点1. 理解小说的情节,分析主人公别里科夫的性格特点。

2. 深入解读小说主题,探讨现实生活中的“套子”。

三、教学难点1. 分析别里科夫的性格特点,理解其对现实生活的恐惧和逃避。

2. 引导学生从小说中跳出,思考现实生活中类似的问题。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动思考,分析小说中的问题。

2. 采用案例分析法,通过对具体案例的解析,使学生理解小说主题。

五、教学过程1. 导入:简要介绍作家契诃夫及其作品《装在套子里的人》,激发学生的阅读兴趣。

2. 阅读理解:学生自读小说,回答相关问题,了解小说情节,分析主人公别里科夫的性格特点。

3. 主题探讨:引导学生深入解读小说主题,探讨现实生活中的“套子”。

4. 案例分析:教师展示现实生活中类似的问题案例,让学生进行分析,加深对小说主题的理解。

5. 总结:对本节课的内容进行总结,强调学生对小说主题的思考和反思。

六、教学拓展1. 引导学生了解契诃夫的其他作品,比较其写作风格和主题思想。

2. 推荐学生阅读其他关于现实生活中的“套子”的文学作品,拓宽视野。

七、课堂互动1. 学生分组进行讨论,分享对小说主题的理解和思考。

2. 选取代表性的观点进行全班交流,促进思想的碰撞。

八、作业布置2. 选择一部关于现实生活中的“套子”的文学作品进行阅读,写一篇读书笔记,分享自己的感悟。

九、教学评价2. 结合学生的反思和感悟,评价学生对小说主题的思考和批判思维能力的提升。

十、教学反思1. 总结本次教学活动的优点和不足,为今后的教学提供参考。

2. 根据学生的反馈和教学评价,调整教学策略,提高教学效果。

十一、教学延伸活动1. 组织学生进行角色扮演,让学生分别扮演小说中的不同角色,体会角色的心理和情感。

高二上册《装在套子里的人》教案(通用15篇)

高二上册《装在套子里的人》教案高二上册《装在套子里的人》教案(通用15篇)作为一名老师,通常需要准备好一份教案,编写教案助于积累教学经验,不断提高教学质量。

怎样写教案才更能起到其作用呢?下面是小编整理的高二上册《装在套子里的人》教案,希望能够帮助到大家。

高二上册《装在套子里的人》教案篇1教学目标1、透过社会环境品赏体会人物形象的典型意义,小说的文体特点等。

2、学习本文个性化的语言描写和幽默讽刺手法的运用。

训练学生分析小说人物形象的能力。

通过对阻碍社会发展原因分析,提高学生对社会的认知能力,培养学生爱憎分明的感情。

教学重难点教学重点:1、人物形象的典型意义。

2、个性化的语言描写和幽默讽刺手法的运用。

教学难点1、分析别里科夫的性格特征及时代意义。

2、揣摩作品语言的讽刺手法。

教学过程同学们好!在初中,我们学习了俄国短篇小说大师契诃夫的《变色龙》,对奥楚蔑洛夫这一人物形象有了深刻的认识,称他为“变色龙”,因为他趋炎附势,随“势”而变——一个穿着警察外衣的沙皇政权的忠实奴仆。

今天,让我们再次走近契诃夫,看看他又给我们塑造了什么样的文学形象?一、整体感知:(3分钟)1、生快速默读课文,整体感知人物形象,感知作品思路。

学生回答导语中提出的问题:课文塑造了“一个装在套子里的人”。

2、释题:课文的题目,就明确地告诉了我们,要讲述这个“装在套子里的人”。

教师引导学生分析:题目是一个偏正结构,中心语是“人”,修饰中心语的有“装”“套子”。

那么,这个人和“套子”有什么样的关系?让我们一起走入小说中去探个究竟。

生一边看课文,一边尝试给别里可夫画像(要求画像前不看课本前的彩图)。

三、具体研习,突出重点、难点:(17分钟)1、学生带着上面的问题分析课文,思考教师引导分析:小说讲究三要素:典型人物、生动的情节、真实而典型的客观环境(自然环境和社会环境),那么,别里可夫和“套子”有什么样的关系?“套子”和本小说的这三要素有何关系呢?2、生快速地默看课文,分析、发言,教师归纳A、分析“套子”与人物形象的关系(提示:外表装束处处用套子隐藏;思想行为时时用套子约束——漫画事件、自行车事件等,有有形的和无形的两种套子。

《装在套子里的人》省级优秀教学设计5篇

《装在套子里的人》教学设计5教材中所节选的《装在套子里的人》是有广泛影响力的传统篇目,但节选使小说中的别里科夫、科瓦连科、华连卡等原本立体鲜活的“圆形人物”都变成了性格特点单一的“扁平人物”。

也是因为节选,教材中提及的厨房中发出的“不祥的叹息声”让人感到困惑,不知是谁发出的,在伤及了情节完整性的同时反增添了不必要的悬疑色彩。

节选本在删改情节的同时也必然对原作的主题表达带来影响。

基于以上诸问题,我在进行教学设计时,决定把《装在套子里的人》的原本作为教学内容。

在教学设计层面,考虑到原本篇幅较长,为了调动学生的阅读积极性,我先把教材的节选本作为引子,让学生阅读后概括节选本中别里科夫、科瓦连科、华连卡的人物形象。

在对节选本中人物形象做初步阅读探究的基础上,再补充全本中对华连卡、科瓦连科姐弟这“小说中的一抹亮色”的形象“不利”的部分文字,来引发学生阅读原本探究人物形象的兴趣。

在实现这一教学阶段目标后,第二课时的教学就可以展开对原本情节、人物、主题的探究。

在情节探究上,我选定教材中未选人的别里科夫在斋期吃牛油煎鲈鱼的情节作为切人点,以此来引领学生深化对主要人物的认识。

在人物探究上,我倡导学生对小说中的全部人物做出评价,以此为探究小说主题做准备。

在主题的探究上,我通过设计语言活动来引导学生揣摩人物,思考主题。

在课后作业部分,我引导学生通过转换观察视角来重新讲述故事,体会小说的叙事艺术。

想法未必“合法”,做法也未必能赶得上想法,但至少引领学生阅读原本是一项不可替代的学习收获。

我以为,回归原典,识真面目,这些都是学生应得的权利。

【教学目标】1、分析小说中人物的性格特点。

2、归纳小说的思想主题。

【教学重点】通过节选本和全本的比较阅读,深化对人物性格的认识。

【教学课时】2课时。

【教学过程】第一课时1、读这篇小说感觉有趣吗?大家随便谈谈。

参考:小说中的别里科夫的存在方式充斥着滑稽感,作者对他不断挖苦讽刺,并在情节设计上对他频施戏谑。

《13.2 装在套子里的人》教学设计和教案(共四篇)

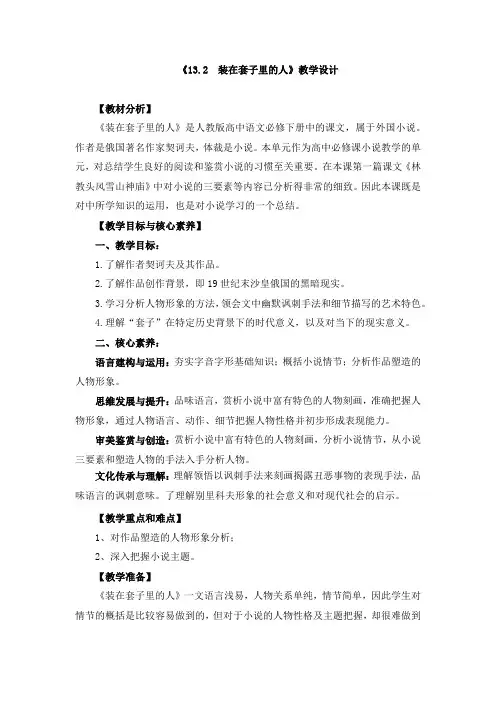

《13.2 装在套子里的人》教学设计【教材分析】《装在套子里的人》是人教版高中语文必修下册中的课文,属于外国小说。

作者是俄国著名作家契诃夫,体裁是小说。

本单元作为高中必修课小说教学的单元,对总结学生良好的阅读和鉴赏小说的习惯至关重要。

在本课第一篇课文《林教头风雪山神庙》中对小说的三要素等内容已分析得非常的细致。

因此本课既是对中所学知识的运用,也是对小说学习的一个总结。

【教学目标与核心素养】一、教学目标:1.了解作者契诃夫及其作品。

2.了解作品创作背景,即19世纪末沙皇俄国的黑暗现实。

3.学习分析人物形象的方法,领会文中幽默讽刺手法和细节描写的艺术特色。

4.理解“套子”在特定历史背景下的时代意义,以及对当下的现实意义。

二、核心素养:语言建构与运用:夯实字音字形基础知识;概括小说情节;分析作品塑造的人物形象。

思维发展与提升:品味语言,赏析小说中富有特色的人物刻画,准确把握人物形象,通过人物语言、动作、细节把握人物性格并初步形成表现能力。

审美鉴赏与创造:赏析小说中富有特色的人物刻画,分析小说情节,从小说三要素和塑造人物的手法入手分析人物。

文化传承与理解:理解领悟以讽刺手法来刻画揭露丑恶事物的表现手法,品味语言的讽刺意味。

了理解别里科夫形象的社会意义和对现代社会的启示。

【教学重点和难点】1、对作品塑造的人物形象分析;2、深入把握小说主题。

【教学准备】《装在套子里的人》一文语言浅易,人物关系单纯,情节简单,因此学生对情节的概括是比较容易做到的,但对于小说的人物性格及主题把握,却很难做到准确深入。

课前老师要布置学生做好预习。

【教学过程】第一课时一、情境导入同学们有没有参加过葬礼?在现场感受的什么?(悲伤、沉重)今天我却要分享给大家一件奇怪的事儿,有一个人他死了,身边的人却觉得大快人心。

这个人到底是一个怎样的人呢?为什么大家对他的死会有如此的态度?让我们一起走进契诃夫的短篇小说《装在套子里的人》。

二、初读课文1.检查预习,完成预习案的字音字形问题。

《装在套子里的人》教案 教案教学设计共3篇

《装在套子里的人》教案教案教学设计共3篇《装在套子里的人》教案教案教学设计1综合日常生活实际,结合教学任务需要,设计一节关于《装在套子里的人》教学案例,旨在通过分析小说主题、人物性格及情节展开等方面的综合阐述,引导学生感受文学的魅力,提高学生的文学素养和文学鉴赏能力。

一、教学目标1.知识目标:通过对小说主题、人物性格及情节展开等方面的分析与讨论,使学生理解文学鉴赏中的基本概念和方法,深入认识文学的内涵和特点。

2.能力目标:培养学生感知和理解文学作品的能力和审美思维,提高学生的文学鉴赏能力,拓展学生的思维方式,激发学生的创造性思维。

3.情感目标:通过阅读欣赏文学作品,引导学生积极向上的情感体验,培养学生热爱生活、关心社会的情操和品格,提高学生对生活的领悟和对人生的体验。

二、教学内容1.小说主题的综合分析。

2.对小说人物性格的深入解读。

3.对小说情节展开的分析和讨论。

三、教学方法1.探究法:通过导读、分组讨论等方式,引导学生自主发现文本中的信息和潜在主题。

2.案例分析法:通过学生分享、分组讨论等方式,分析和评价小说情节,并进行反思和总结,引导学生发现文学鉴赏的基本方法和思路。

3.组合授课法:通过讲授、问答、小组讨论、个人思考等综合方式,全面拓展学生的思维方式和学习方法,提高学生的文学素养和文学鉴赏能力。

四、教学流程Step 1. 导入1.通过引入“装在套子里的人”这个话题,激发学生对人性的思考。

如:“我们是否都曾经有过没有自由的感觉?我们是否都曾经有过要做一个适应社会的人的经历?”2.通过分享学生的经验和想法,引导他们从自身出发思考小说的主题。

Step 2. 学习1.了解小说的背景、作者、作品和出版历史。

2.依据小说节选,分组讨论小说主题,如“适应与自由”、“人性的外表与内涵”等。

3.分析小说人物性格,如“丁巳”、“春夏”、“秋冬”等。

4.探讨小说情节展开的过程和演化趋势,如“主人公的自我追寻与文化、生活环境的关系”。

《装在套子里的人》教学设计2023-2024学年统编版高中语文必修下册

8.课堂小结,当堂检测

8.1主题回顾:请学生简要回顾本节课所学的内容,包括《装在套子里的人》的基本情节、人物关系和主题思想。

8.2文学鉴赏:请学生总结本节课所学的文学鉴赏方法,如人物塑造、情节安排、语言风格等。

8.3主题思考:请学生思考作品所反映的人性的复杂性和社会环境对人的影响,以及这些主题在现实生活中的应用。

-学生可以利用图书馆或在线资源,进一步研究契诃夫的作品和俄罗斯文学。

-鼓励学生参加文学社团或读书会,与同学分享阅读体验和心得。

-学生可以尝试写作,如撰写文学评论或创作短篇小说,培养自己的文学创作能力。

3.课后作业

-让学生选择一篇契诃夫的其他作品进行阅读,并撰写读后感或文学评论。

-设计一个关于《装在套子里的人》的人物分析作业,让学生深入探讨作品中的人物性格和命运。

-鼓励学生进行课后自主学习和探究,提高他们的文学素养和研究能力。

课堂小结,当堂检测

1.课堂小结

1.1主题回顾:回顾本节课所学的内容,包括《装在套子里的人》的基本情节、人物关系和主题思想。

1.2文学鉴赏:总结本节课所学的文学鉴赏方法,如人物塑造、情节安排、语言风格等。

1.3主题思考:引导学生思考作品所反映的人性的复杂性和社会环境对人的影响,以及这些主题在现实生活中的应用。

2.3社会环境对人的影响:学生对社会环境对人的影响的理解不够深入,难以理解作品的主题思想。

举例:作品中别里科夫所处的社会环境对其性格形成和命运的影响,学生需要深入分析才能理解。

教学资源

1.软硬件资源:

-教学多媒体设备(投影仪、音响系统)

-教室内的白板或黑板Βιβλιοθήκη -学生教材《装在套子里的人》

《装在套子里的人》 教案教学设计(人教版高一上册)共3篇

《装在套子里的人》教案教学设计(人教版高一上册)共3篇《装在套子里的人》教案教学设计(人教版高一上册)1《装在套子里的人》教案教学设计(人教版高一上册)【教学背景】本篇教学设计适用于人教版高一上册的非文学类阅读材料《装在套子里的人》。

该篇材料主要讲述了一个中国老大妈告诉美国人怎样当“装在套子里”的人。

本文的主题是差异文化的巨大差距,以及全球化所造成的影响。

本篇文章可以用来开发学生的跨文化交流能力,并引发学生对全球化发展历程、价值观、文化差异等问题的思考。

【教学目标】1. 让学生了解“装在套子里”这一文化差异,领会不同文化所形成的不同思维模式。

2. 帮助学生练习解释和解读不同文化之间的差异,并提高他们的跨文化交流能力。

3. 帮助学生对全球化发展趋势和对文化的重塑和熔合有更清晰的认识。

4. 让学生加强英语语言的阅读、理解、表达和创造力。

【教学内容安排】【活动 1】预习环节(1)让学生读一遍本文,了解文章大意,并阅读笔记,分析文章的构造和内涵。

(2)分讨文章里的生词和词组,并按照单词重点、使用时机、常用搭配等内容进行总结。

(3)设计讨论题目,让学生通过对相关问题的讨论来产生与文本相关的相关思考。

【活动2】引入文化差异1. 对比中国商业人士与美国商业人士的思维方式:为什么中国商业人士更倾向于把最好的东西留给自己?2. 分讨中国文化中“面子”和“自尊心”的重要性,以及“满足他人需求”的价值观与美国文化中追求自我实现的价值观之间的巨大差异。

3. 引入“装在套子里的人”这一概念,探讨中国商业人士为什么更喜欢“藏起来,掩盖他们如何过着大富豪的生活”。

【活动3】在文化中建立沟通1. 通过锻炼学生们对文化之间的共同点和差异获得更深层的思考,学习如何在不同文化之间建立沟通。

2. 带领学生注意到文化的重要性,特别是在开展国际业务时。

学习如何在国际业务中建立更好的关系。

3. 引领学生思考全球化时代的信仰和价值观的重塑,以及全球化时代的背后的全球性主义,以及各种文化如何互相融合和转移形式。

装在套子里的人教案(精选11篇)

装在套子里的人教案作为一名人民教师,就有可能用到教案,借助教案可以让教学工作更科学化。

教案要怎么写呢?下面是小编收集整理的装在套子里的人教案(精选11篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

装在套子里的人教案篇1一、教材《装在套子里的人》是高中语文教材(人教版)必修五第一单元的第二篇课文,丰富的情节、生动的语言使学生阅读小说时容易停留在热闹的表面,忽视人物形象的社会意义。

基于以上原因,我确定本文教学重、难点如下:通过人物描写手法总结人物形象;理解别里科夫这个人物形象的社会意义;多媒体辅助教学;两课时。

二、教学过程为了实现教学目标,突破教学重点、难点,依据认知规律,安排如下教学步骤:1.首先做一试验,用一塑料袋将一学生的头包裹起来,之后让他谈谈感受。

学生会说很闷或者很想从袋子里出来等,由此导入新课。

(这一设计的目的在于激发学生对小说的兴趣)2.介绍作者契诃夫。

(目的是丰富文学常识)3.速读课文,梳理情节。

(目的是整体把握文章结构)4.通过人物描写手法总结人物形象。

(这是本文的教学重点。

为了突出重点,我采用点拨法、情境法、讨论法完成。

)议一议:“作品刻画了一个怎样的人物形象?”在整体感知课文的基础上,学生不难发现作者在刻画别里科夫这个人物形象时,大量笔墨都集中在描写别里科夫和华连卡的恋爱上,以及对别里科夫外表、生活惯及思想性格的描摹上。

作品刻画了一个封闭落后、胆小多疑、愚昧保守的封建卫道士形象。

找一找:“作者是如何刻画这个人物形象的?”神态描写,运用这些神态描写有什幺好处呢?刻画了别里科夫封闭落后的性格。

“两个事件中,你们认为最生动形象的语言描写是哪些?”难道中学教师和小姐骑自行车还成体统吗?如果教师骑自行车,那还能希望学生做出什幺好事?他们能做的就只有倒过来,用脑袋走路了。

为什幺这些语言突出呢?因为这些语言直接影射出了别里科夫愚昧保守的性格。

想一想:“作者刻画别里科夫这个人物形象的社会意义是什幺?”这是本文的教学难点,为了突破难点,在这个环节中,我主要采用小组讨论法、对比法完成。

13.2《装在套子里的人》教学设计 2023-2024学年统编版高中语文必修下册.doc

《装在套子里的人》教学设计【教学目标】1.了解作者,精读课文,感受契科夫小说叙述流畅、情节紧凑的艺术特点。

2.有感情地朗读课文,梳理情节;小组讨论,分析主人公别里科夫的形象。

3.学习小说中通过语言、行动、心理等描写塑造人物形象的写法,赏析契诃夫小说幽默讽刺的风格。

4.正确认识别里科夫这个人物形象的社会意义;认识沙皇专制统治的反动与黑暗;学会用历史批判的眼光来看问题。

【教学重难点】1.逐步深入地把握别里科夫的性格特征,体会契诃夫小说幽默讽刺的风格。

2.准确把握小说人物形象的时代意义,深刻体悟小说刻画这一形象的现实意义。

【教学过程】一、导入新课伟大的历史人物承担着伟大的历史使命。

当民族自身处于灾难深重积重难行的艰难时刻,时代就会召唤伟大启蒙人物出现。

他们以犀利的语言,深邃的思想,以自己的生花妙笔塑造了一个个鲜活的形象,挖掘经典人物思想行为背后的深层根源,抨击时弊,启迪民智。

契诃夫就是这样的人。

二、知人论世1.作者名片:契诃夫(1860-1904),俄国作家、戏剧家,19世纪末期俄国批判现实主义作家、短篇小说艺术大师。

其祖父是赎身农奴,父亲曾开设杂货铺。

1879年进人莫斯科大学医学系。

1884年毕业后在兹威尼哥罗德等地行医,广泛接触、了解平民生活,这对他的文学创作有良好影响。

他善于运用现实主义手法塑造“小人物”,善于从平常现象中揭示生活本质,淡化情节,通过对细节和人物形象的刻画展现重要的社会现象。

其作品大多语言精练,风趣幽默,同时具有深刻的讽刺意味,具有极强的教育意义。

代表作品:小说有《小公务员之死》《凡卡》《变色龙》《第六病室》《装在套子里的人》等。

(世界三大短篇小说之王:(俄)契诃夫、(法)莫泊桑、(美)欧·亨利)2.写作背景《装在套子里的人》写于1898年。

19世纪末,是俄国历史上反动统治特别黑暗的时期。

当时,工人罢工和农民起义在全国风起云涌,即将来临的革命暴风雨使反动派惊恐不安。

沙皇政府竭力妄图维持其摇摇欲坠的专制制度,反对任何自由的要求和革新的行为,加强反动统治,四处制造恐怖气氛,试图钳制人民的思想,控制人民的行动,绝大多数的普通人深感压抑,渴望改变现状,却又无力与专制统治做斗争,只能逆来顺受,麻木而小心翼翼地生活。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《装在套子里的人》教学设计

一、教学目标:

1.了解本文的作者及写作背景。

2. 从语言,动作,心理等方面分析别里科夫这一人物形象。

3.理解本文诙谐讽刺的语言艺术。

二、教学重难点:

1. 从语言,动作,心理等方面分析别里科夫这一人物形象。

2.理解本文诙谐讽刺的语言艺术。

三、教学过程:

(一)导入

讽刺诗《“老掌柜”难舍芭蕉扇》

陈显荣

要我换电扇,且慢复且慢!

雨天怕打雷,晴天怕触电;

倘若螺丝松,飞来大刀片,

重者削脑袋,轻则上医院。

还是稳妥点,仍用芭蕉扇,

只要拼命摇,照旧能解汗!

这位难舍芭蕉扇,惧怕电风扇的老掌柜,是一位老实本分的小市民,他封闭守旧,胆小怕事,害怕接受新事物。

在19世纪的俄国,也有一个这样的人,思想保守、顽固,害怕新事物,总喜欢把自己装在套子里,他是谁呢?他就是别里科夫。

下面就让我们一起来学习契

诃夫的《装在套子里的人》。

(二)学案反馈

呈现学案做题情况及答案

(三)检查预习

请同学起来读出字音:契诃(hē)夫憎(zēng )恶噩(è)梦

祈祷(qí)(dǎo )安然无恙(yàng )

字音拓展:和好(hé)曲高和寡(hé)和面(huó)和稀泥(huò)暖和(huo )

(四)作者简介

本文作者是契诃夫,他是19世纪末俄国伟大的批判现实主义作家。

其作品大多取材于中等阶层的小人物的平凡生活,采用诙谐幽默的笔调深刻地揭露了俄国社会的各种病态,猛烈抨击了沙皇专制制度。

契诃夫的代表作是《变色龙》、《装在套子里的人》,前者成为见风使舵、善于变相、投机钻营者的代名词,后者成为因循守旧、畏首畏尾、害怕变革者的符号象征。

与美国欧亨利、法国莫泊桑并称为“世界三大短篇之说之王”。

(五)快速浏览课文,并思考以下两个问题:

1、装在套子里的人身上有哪些套子?

2.他是一个怎样的人?

(六)深入研读

1.望其形:别里科夫日常生活中有哪些表现?

2.闻其言:别里科夫平时最爱说哪些话?

3.问其事:

(1)小说重点写了别里科夫的婚事。

围绕这一点,作者一共选取了哪几个事件?

(2)结合具体的句子思考一下,从这几个事件中,我们可以看出别里科夫的性格特点是什么?

4.讽刺手法运用:

①夸张的语言

大热天穿雨鞋带雨伞,穿暖和的棉大衣,楼上摔下来却安然无恙。

②荒谬的生活逻辑。

别里科夫将教师骑自行车与学生用脑袋走路联系起来。

③含蓄的对比。

别里科夫辖制着全城,人们都战战兢兢,反过来他自己又战战兢兢不能入睡.

5.课堂总结:

别里科夫是一个怎样的人物形象?作者如何多方面刻画这一人物的?请简要回答。

【提示】别里科夫,作为一个城镇中学的希腊文教师,是个保守、反动,扼杀一切新思想的守旧势力的代表。

作者主要从肖像、思想、行动、语言等方面进行刻画,最主要的是运

用了讽刺手法,诙谐讽刺的语言艺术使人物形象的特点更加的鲜明。

6.矛盾点:

别里科夫也曾尝试与华连卡结婚来走出套子,但结果却以失败告终,失败的原因是什么?

【提示】结合当时的社会背景:

旧势力很强大:沙皇政府的专制统治已经剥夺控制了人们的自由,而且到处都有耳目,老百姓稍有“越轨”,就会遭到严酷的迫害。

新生力量弱小:十九世纪末期,俄国正是无产阶级革命的前夜,工人运动逐渐展开,马克思主义已在全国传播,工人阶级的政党正在形成,一场革命风暴即将到来。

但初始的力量终究是弱小的。

(七)当堂探究:

运用细节描写的方法,简要刻画一个人物形象,要求突出人物的性格特点,不少于60字。

请学生起来展示,当堂点评。

四.板书

1.望其形:生活上的套子哪些套子?

人物形象 2.闻其言:思想上的套子

3.问其事:漫画、自行车,争吵性格特点。