沉淀试验-双向免疫扩散

沉淀试验——双向免疫扩散试验

一、目的要求

1. 掌握双向免疫扩散试验的原理和用途;

2. 熟悉双向免疫扩散试验的操作方法。

二、实验原理

可溶性抗原(如细菌的外毒素、内毒素、菌体裂解液、病毒、组织浸出液等)与相应的抗体结合后,在适量电解质存在下,形成肉眼可见的白色沉淀线,称为沉淀试验(precipitation)。在生理条件下,抗原抗体均带负电荷,使极化的水分子在其周围形成水化膜,成为亲水胶体。当抗原与抗体结合后,表面电荷减少,水化膜变薄;而且由于抗原抗体复合物形成后,与水接触的表面积减少,由亲水胶体转化为疏水胶体。在电解质作用下,各疏水胶体之间靠拢,形成可见的抗原抗体复合物。

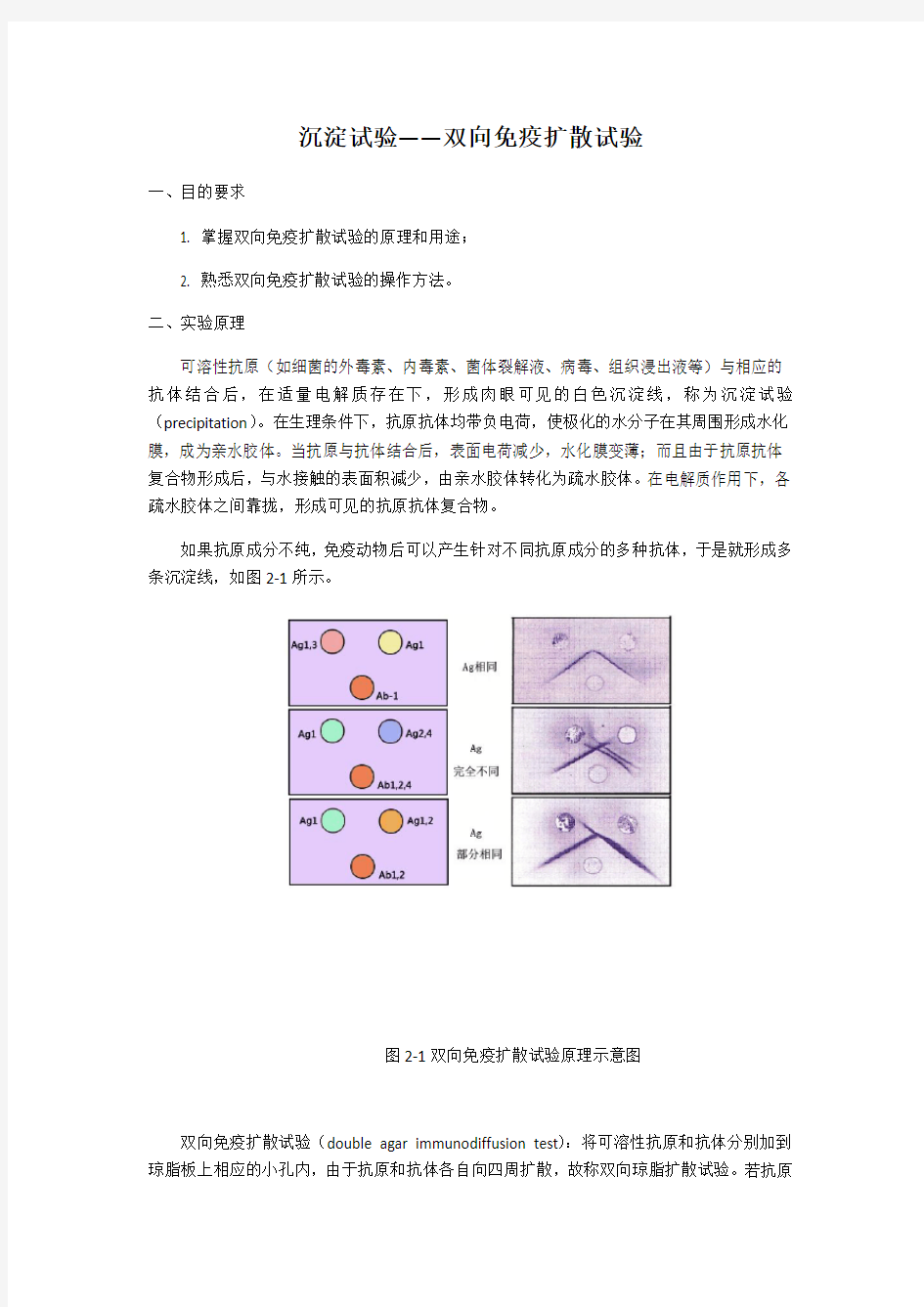

如果抗原成分不纯,免疫动物后可以产生针对不同抗原成分的多种抗体,于是就形成多条沉淀线,如图2-1所示。

图2-1双向免疫扩散试验原理示意图

双向免疫扩散试验(double agar immunodiffusion test):将可溶性抗原和抗体分别加到琼脂板上相应的小孔内,由于抗原和抗体各自向四周扩散,故称双向琼脂扩散试验。若抗原

与抗体相对应,两者相遇即发生特异性结合

形成抗原抗体复合物,由于该复合物的体积大于琼脂的微小孔隙,于是不能扩散,并逐步聚集在一起形成白色沉淀线。每一对应抗原和抗体可出现一条沉淀线,出现沉淀带的抗体最大稀释倍数即为抗体效价。由于抗原抗体在琼脂内的扩散受到浓度、分子量大小与表面电荷的影响,所以沉淀线可以出现在抗原孔与抗体孔之间的不同位置。当抗体浓度过高时,沉淀线就靠近抗原孔,为前带;相反,则沉淀线靠近抗体孔,为后带。如果抗原与抗体的比例合适,则沉淀线位于两孔中间,为等价带,如图2-2所示。

图2-2 抗原-抗体结合的沉淀带形成原理示意图

三、实验用途:

沉淀试验广泛应用于病毒抗原、细菌毒素或寄生虫抗原等的诊断(图2-3),以及各种免疫血清效价和毒素、抗毒素的测定等。

四、材料:

(1)耗材:小平皿、1.5mL的离心管、吸头;

(2)试剂:琼脂糖、8.5% 高渗盐水、待检血清、鸡卵白素(ovalbumin, OVA)、兔抗OVA阳性血清;

(3)仪器:高压锅、打孔器、移液器、湿盒、恒温箱。

五、实验方法:

1. 琼脂板的制备:1克琼脂粉溶于100 mL 8.5% 高渗盐水,电陶炉溶解,待温度降至55℃左右时,倾注于平皿中,制成厚约3mm左右的琼脂板。

2. 打孔:在琼脂板上打梅花孔(如下图所示),孔径为5mm,中间空和周围孔间的距离大约为5mm。将孔内琼脂挑出。用酒精灯火焰封底。

3. 加样:将待检血清作倍比稀释,即1:2、1:4、1:8、1:16,分别加至周围孔中,中间加OVA。

4. 作用:将琼脂板放置湿盒中,在37℃恒温箱中作用24 h。

5. 结果观察:抗原抗体在凝胶为扩散,在两孔之间比例最适合的位置出现沉淀带,出现沉淀带的抗体最大稀释倍数即抗体效价。

五、结果观察

若待检血清孔(A~F)与抗原孔(Ag)之间产生沉淀线,并与阳性对照所产生的沉淀线吻合成一线,则表示阳性。如无沉淀线或与阳性血清沉淀线交叉,则表示阴性。

图2-3 双向免疫扩散试验用于传染病诊断

六、注意事项

打孔加样时,不要将琼脂划破,以免影响沉淀线的形成。孔间距要相等。加样时注意换吸头。

七、思考题

1. 双向琼脂扩散实验中怎样通过沉淀线来判断抗原与抗体是否对应?

2. 双向琼脂扩散实验中怎样判断待检血清标本中的抗原或抗体的含量?

3. 双向扩散试验怎样分析抗原、抗体纯度?

4. 什么是带现象?什么是前带?什么是后带?其临床意义是什么?

(注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)