公式转换

加减乘除公式换算

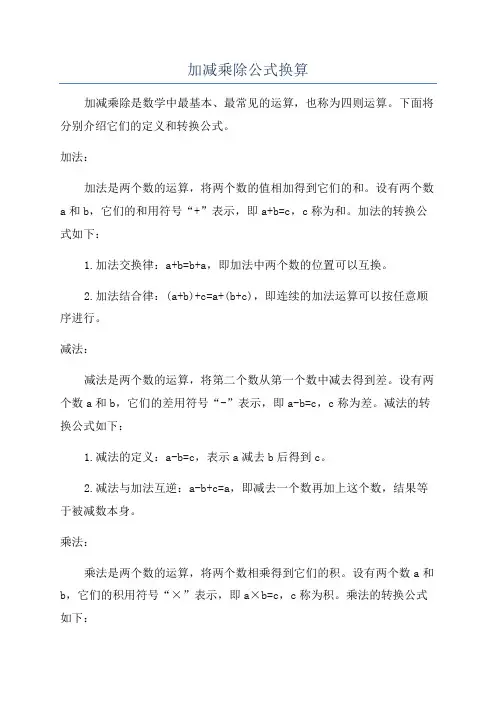

加减乘除公式换算加减乘除是数学中最基本、最常见的运算,也称为四则运算。

下面将分别介绍它们的定义和转换公式。

加法:加法是两个数的运算,将两个数的值相加得到它们的和。

设有两个数a和b,它们的和用符号“+”表示,即a+b=c,c称为和。

加法的转换公式如下:1.加法交换律:a+b=b+a,即加法中两个数的位置可以互换。

2.加法结合律:(a+b)+c=a+(b+c),即连续的加法运算可以按任意顺序进行。

减法:减法是两个数的运算,将第二个数从第一个数中减去得到差。

设有两个数a和b,它们的差用符号“-”表示,即a-b=c,c称为差。

减法的转换公式如下:1.减法的定义:a-b=c,表示a减去b后得到c。

2.减法与加法互逆:a-b+c=a,即减去一个数再加上这个数,结果等于被减数本身。

乘法:乘法是两个数的运算,将两个数相乘得到它们的积。

设有两个数a和b,它们的积用符号“×”表示,即a×b=c,c称为积。

乘法的转换公式如下:1.乘法交换律:a×b=b×a,即乘法中两个数的位置可以互换。

2.乘法结合律:(a×b)×c=a×(b×c),即连续的乘法运算可以按任意顺序进行。

3.乘法分配律:a×(b+c)=a×b+a×c,即乘法对加法的分配。

除法:除法是两个数的运算,将第一个数除以第二个数得到商。

设有两个数a和b,它们的商用符号“÷”表示,即a÷b=c,c称为商。

除法的转换公式如下:1.除法的定义:a÷b=c,表示a除以b后得到c。

2.除法与乘法的关系:a÷b=c可以转换为a=b×c,即除法可以通过乘法来表示。

总结:加、减、乘、除是基本的数学运算,它们的转换公式可以帮助我们在计算过程中灵活运用,并简化运算步骤。

在实际应用中,我们经常会遇到需要多次进行这些运算的场景,因此熟练掌握它们的运算规律和转换公式是非常重要的。

数学公式转化详细过程

数学公式转化详细过程摘要:一、引言二、数学公式转化的基本概念1.数学公式定义2.数学公式分类三、数学公式转化的方法1.手动转换2.使用数学软件四、数学公式转化的应用领域1.教育教学2.科学研究3.工程领域五、结论正文:一、引言数学公式是数学研究中的重要工具,用于表达和描述各种数学概念、原理和方法。

在日常生活、教育教学和科学研究中,我们经常需要将数学公式进行转化,以便更好地理解和应用。

本文将详细介绍数学公式转化的详细过程。

二、数学公式转化的基本概念1.数学公式定义数学公式是指用符号、符号规则和语法结构表示数学概念、原理和方法的简洁表达式。

数学公式可以包括变量、常数、运算符、函数、方程、不等式等。

2.数学公式分类数学公式可以根据表达内容、形式和应用领域进行分类。

常见的分类有代数公式、几何公式、微积分公式、概率论公式等。

三、数学公式转化的方法1.手动转换手动转换是指通过人工的方式,根据公式转换的规则,逐步进行转换。

这种方法适用于简单公式的转换,但对于复杂公式,操作起来较为繁琐。

2.使用数学软件随着科技的发展,许多数学软件应运而生,如Mathematica、Maple、MATLAB 等。

这些软件具有丰富的数学公式库和强大的计算功能,可以方便快捷地进行数学公式转换。

四、数学公式转化的应用领域1.教育教学在教育教学中,数学公式转化可以帮助学生更好地理解和掌握数学知识,提高学习效果。

教师可以利用数学公式转化,设计各种教学活动和练习题,以提高学生的数学素养。

2.科学研究在科学研究中,数学公式转化是进行数学建模、数据分析、计算验证等过程的重要手段。

科学家们可以通过数学公式转化,更高效地开展研究和解决实际问题。

3.工程领域在工程领域,数学公式转化被广泛应用于各种工程计算、设计、分析和优化中。

通过数学公式转化,工程师们可以更好地解决实际工程问题,提高工程质量和效益。

五、结论数学公式转化是数学研究和应用中不可或缺的过程。

三角函数转换公式大全总结

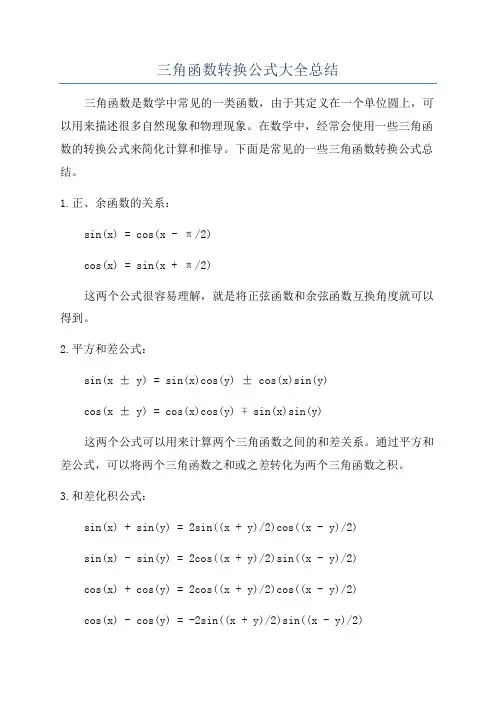

三角函数转换公式大全总结三角函数是数学中常见的一类函数,由于其定义在一个单位圆上,可以用来描述很多自然现象和物理现象。

在数学中,经常会使用一些三角函数的转换公式来简化计算和推导。

下面是常见的一些三角函数转换公式总结。

1.正、余函数的关系:sin(x) = cos(x - π/2)cos(x) = sin(x + π/2)这两个公式很容易理解,就是将正弦函数和余弦函数互换角度就可以得到。

2.平方和差公式:sin(x ± y) = sin(x)cos(y) ± cos(x)sin(y)cos(x ± y) = cos(x)cos(y) ∓ sin(x)sin(y)这两个公式可以用来计算两个三角函数之间的和差关系。

通过平方和差公式,可以将两个三角函数之和或之差转化为两个三角函数之积。

3.和差化积公式:sin(x) + sin(y) = 2sin((x + y)/2)cos((x - y)/2)sin(x) - sin(y) = 2cos((x + y)/2)sin((x - y)/2)cos(x) + cos(y) = 2cos((x + y)/2)cos((x - y)/2)cos(x) - cos(y) = -2sin((x + y)/2)sin((x - y)/2)这四个公式可以用来将两个三角函数的和或差表示为两个三角函数的积。

4.倍角公式:sin(2x) = 2sin(x)cos(x)cos(2x) = cos^2(x) - sin^2(x) = 2cos^2(x) - 1 = 1 - 2sin^2(x) tan(2x) = 2tan(x)/(1 - tan^2(x))这些公式可以用来计算两倍角度的三角函数值,可以用于简化计算和推导。

5.半角公式:sin(x/2) = ±√((1 - cos(x))/2)cos(x/2) = ±√((1 + cos(x))/2)tan(x/2) = ±√((1 - cos(x))/(1 + cos(x)))这些公式可以用来计算半角的三角函数值,同样可以用于简化计算和推导。

常用日期格式转换公式

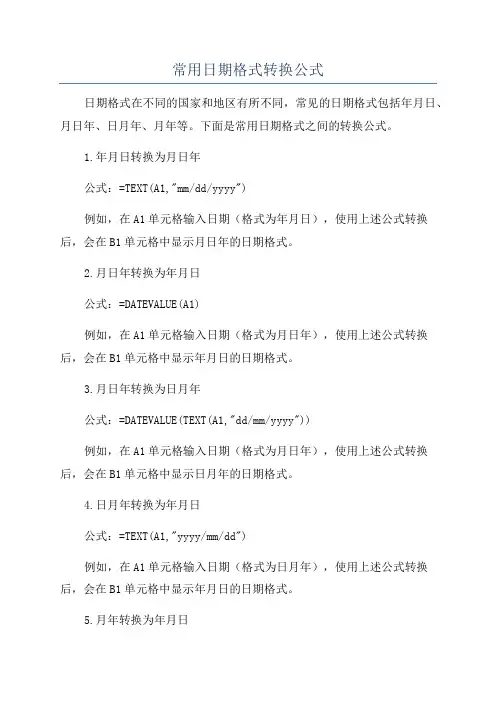

常用日期格式转换公式日期格式在不同的国家和地区有所不同,常见的日期格式包括年月日、月日年、日月年、月年等。

下面是常用日期格式之间的转换公式。

1.年月日转换为月日年公式:=TEXT(A1,"mm/dd/yyyy")例如,在A1单元格输入日期(格式为年月日),使用上述公式转换后,会在B1单元格中显示月日年的日期格式。

2.月日年转换为年月日公式:=DATEVALUE(A1)例如,在A1单元格输入日期(格式为月日年),使用上述公式转换后,会在B1单元格中显示年月日的日期格式。

3.月日年转换为日月年公式:=DATEVALUE(TEXT(A1,"dd/mm/yyyy"))例如,在A1单元格输入日期(格式为月日年),使用上述公式转换后,会在B1单元格中显示日月年的日期格式。

4.日月年转换为年月日公式:=TEXT(A1,"yyyy/mm/dd")例如,在A1单元格输入日期(格式为日月年),使用上述公式转换后,会在B1单元格中显示年月日的日期格式。

5.月年转换为年月日公式:=DATEVALUE("01/"&A1)例如,在A1单元格输入日期(格式为月年),使用上述公式转换后,会在B1单元格中显示年月日的日期格式。

6.年月日转换为月年公式:=TEXT(A1,"mm/yyyy")例如,在A1单元格输入日期(格式为年月日),使用上述公式转换后,会在B1单元格中显示月年的日期格式。

7.月日年转换为月年公式:=TEXT(A1,"mm/yyyy")例如,在A1单元格输入日期(格式为月日年),使用上述公式转换后,会在B1单元格中显示月年的日期格式。

8.日月年转换为月年公式:=TEXT(A1,"mm/yyyy")例如,在A1单元格输入日期(格式为日月年),使用上述公式转换后,会在B1单元格中显示月年的日期格式。

各类转换公式范文

各类转换公式范文在数学中,转换公式是用来将一种形式的表达式转换成另一种形式的数学等式或恒等式。

不同的转换公式适用于不同的情况。

下面是一些常见的转换公式:1.代数公式:- 二次方程的求根公式:对于方程ax^2 + bx + c = 0,可以使用求根公式x = (-b ± √(b^2 - 4ac)) / (2a)来计算方程的根。

- 完全平方公式:对于一元二次方程ax^2 + bx + c = 0,可以使用完全平方公式(x + b/2a)^2 = (b^2 - 4ac)/4a来转换表达式。

2.三角函数公式:- 和差角公式:sin(A ± B) = sin(A)cos(B) ± cos(A)sin(B),cos(A ± B) = cos(A)cos(B) ∓ sin(A)sin(B)等等。

- 二倍角公式:sin(2A) = 2sin(A)cos(A),cos(2A) = cos^2(A) - sin^2(A)等等。

3.指数和对数公式:- 对数公式:log(ab) = log(a) + log(b),log(a/b) = log(a) - log(b)等等。

- 指数公式:a^x * a^y = a^(x+y),(a^x)^y = a^(xy)等等。

4.矩阵转换公式:- 转置公式:对于一个m×n的矩阵A,其转置矩阵记为A^T,其中(A^T)_ij = A_ji。

5.三角恒等式:- 余弦定理:c^2 = a^2 + b^2 - 2abcos(C),其中a、b、c为三角形三边的边长,C为夹角C的余弦值。

- 正弦定理:a/sin(A) = b/sin(B) = c/sin(C),其中a、b、c为三角形三边的边长,A、B、C为对应的夹角。

6.几何转换公式:-相似三角形公式:如果两个三角形的对应角相等,则它们的对应边成比例。

-圆的面积公式:圆的面积为πr^2,其中r为圆的半径。

三角函数转换公式大全

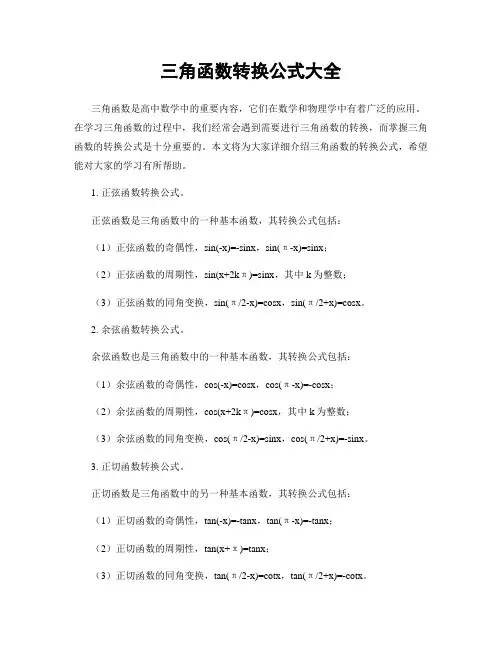

三角函数转换公式大全三角函数是高中数学中的重要内容,它们在数学和物理学中有着广泛的应用。

在学习三角函数的过程中,我们经常会遇到需要进行三角函数的转换,而掌握三角函数的转换公式是十分重要的。

本文将为大家详细介绍三角函数的转换公式,希望能对大家的学习有所帮助。

1. 正弦函数转换公式。

正弦函数是三角函数中的一种基本函数,其转换公式包括:(1)正弦函数的奇偶性,sin(-x)=-sinx,sin(π-x)=sinx;(2)正弦函数的周期性,sin(x+2kπ)=sinx,其中k为整数;(3)正弦函数的同角变换,sin(π/2-x)=cosx,sin(π/2+x)=cosx。

2. 余弦函数转换公式。

余弦函数也是三角函数中的一种基本函数,其转换公式包括:(1)余弦函数的奇偶性,cos(-x)=cosx,cos(π-x)=-cosx;(2)余弦函数的周期性,cos(x+2kπ)=cosx,其中k为整数;(3)余弦函数的同角变换,cos(π/2-x)=sinx,cos(π/2+x)=-sinx。

3. 正切函数转换公式。

正切函数是三角函数中的另一种基本函数,其转换公式包括:(1)正切函数的奇偶性,tan(-x)=-tanx,tan(π-x)=-tanx;(2)正切函数的周期性,tan(x+π)=tanx;(3)正切函数的同角变换,tan(π/2-x)=cotx,tan(π/2+x)=-cotx。

4. 余切函数转换公式。

余切函数是三角函数中的第四种基本函数,其转换公式包括:(1)余切函数的奇偶性,cot(-x)=-cotx,cot(π-x)=-cotx;(2)余切函数的周期性,cot(x+π)=cotx;(3)余切函数的同角变换,cot(π/2-x)=tanx,cot(π/2+x)=-tanx。

5. 正割函数和余割函数转换公式。

正割函数和余割函数是三角函数中的补充函数,其转换公式包括:(1)正割函数的奇偶性,sec(-x)=secx,sec(π-x)=-secx;(2)正割函数的周期性,sec(x+2kπ)=secx,其中k为整数;(3)余割函数的奇偶性,csc(-x)=-cscx,csc(π-x)=-cscx;(4)余割函数的周期性,csc(x+2kπ)=cscx,其中k为整数。

公式文本转换为数值的方法

公式文本转换为数值的方法

将公式文本转换为数值的方法有很多种。

下面我将介绍一些常见的方法。

1.使用计算机程序:编写一个计算公式的程序,可以识别公式中的各种符号和运算规则,并按照运算规则进行计算。

这种方法需要一定的编程知识和技巧,但是效果比较好。

2.使用计算器或电子表格软件:大多数计算器和电子表格软件都包含了公式计算的功能。

用户只需要输入公式,软件会自动解析并计算结果。

这种方法比较简单易用,适合一次性的计算任务。

3. 使用数学软件:一些专业的数学软件,如MATLAB、Mathematica 等,提供了强大的公式计算功能。

用户可以通过输入公式,运行软件进行计算,并得到结果。

这种方法适合复杂的公式计算和科学研究。

4.手工计算:对于一些简单的公式,可以通过手工计算进行转换。

用户可以根据公式的运算规则,逐步计算并得到最终结果。

这种方法适用于简单的计算任务,但不适合复杂的公式。

5.使用在线公式计算器:互联网上有很多在线公式计算器,用户可以将公式文本输入到计算器中,然后进行计算。

这种方法便捷易用,适合一般的计算需求。

无论使用哪种方法,都需要注意以下几点:

-输入公式时要注意文法和语法的正确性;

-对于包含变量的公式,需要确认变量的取值范围和单位;

-对于复杂的公式,可以进行拆分和简化,以便更好地理解和计算。

log的转换公式

log的转换公式log的转换公式一、基本概念在数学中,对数是指一个数以另一个固定的正数为底的幂的值。

对数常用于求指数格式的乘法、除法运算中。

其中常见的对数有自然对数和常用对数。

二、常用log公式1. log的定义log的定义为:log_a(x) = y => a^y = x公式中,x为真数,a为底数,y为对数。

2. log的乘法公式log的乘法公式为:log_a(x * y) = log_a(x) + log_a(y)公式中,x和y为真数,a为底数。

例如,计算log以10为底的100与log以10为底的1000的乘积:log_10(100 * 1000) = log_ + log_化简得:log_ = log_ + log_左边可以转换为:5 = 2 + 3因此,log以10为底的100与log以10为底的1000的乘积等于5。

3. log的除法公式log的除法公式为:log_a(x / y) = log_a(x) - log_a(y)公式中,x和y为真数,a为底数。

例如,计算log以10为底的100除以log以10为底的10的结果:log_10(100 / 10) = log_ - log_10(10)化简得:log_10(10) = log_ - log_10(10)左边可以转换为:1 =2 - 1因此,log以10为底的100除以log以10为底的10的结果等于1。

4. log的幂公式log的幂公式为:log_a(x^y) = y * log_a(x)公式中,x为真数,a为底数,y为幂。

例如,计算log以10为底的(100的平方):log_10(100^2) = 2 * log_化简得:log_ = 2 * log_左边可以转换为:4 = 2 * 2因此,log以10为底的(100的平方)等于4。

三、总结以上是一些常用的log转换公式,包括定义、乘法公式、除法公式和幂公式。

这些公式在求解对数时非常有用,可以极大地简化计算过程,提高效率。

三角函数转换公式大全

三角函数转换公式大全1.正弦函数的转换公式:(1) 周期性:sin(x+2kπ) = sin(x),其中k是整数。

(2) 正负性:sin(-x) = -sin(x)。

(3) 余弦关系:sin(π/2 - x) = cos(x),sin(π/2 + x) = cos(x)。

(4) 反余弦关系:sin(arccos(x)) = √(1-x^2),其中,x,≤12.余弦函数的转换公式:(1) 周期性:cos(x+2kπ) = cos(x),其中k是整数。

(2) 正负性:cos(-x) = cos(x)。

(3) 正弦关系:cos(π/2 - x) = sin(x),cos(π/2 + x) = -sin(x)。

(4) 反正弦关系:cos(arcsin(x)) = √(1-x^2),其中,x,≤13.正切函数的转换公式:(1) 周期性:tan(x+kπ) = tan(x),其中k是整数,x≠(2k+1)π/2(2) 对称性:tan(π/2 - x) = 1/tan(x),tan(π/2 + x) = -1/tan(x)。

(3) 正割关系:tan(π/2 - x) = 1/cos(x),tan(π/2 + x) = -1/cos(x)。

4.等腰三角形的特殊三角函数转换公式:(1) sin(α) = sin(π - α),sin(α) = sin(α + π)。

(2) cos(α) = -cos(π - α),cos(α) = -cos(α + π)。

(3) tan(α) = -tan(π - α),tan(α) = tan(α + π)。

5.和差角的三角函数转换公式:(1) sin(A ± B) = sin(A)cos(B) ± cos(A)sin(B)。

(2) cos(A ± B) = cos(A)cos(B) ∓ sin(A)sin(B)。

(3) tan(A ± B) = (tan(A) ± tan(B))/(1 ∓ tan(A)tan(B))。

三角函数转换公式

三角函数转换公式1、诱导公式:sin(- α )二Sin αcos(- α ) = cos; stn( ∏-∕2 ) = cos; cos( ∏-Z2 ) = Sin; α sin( ∏ /2+ / ) = ;oos( π /2+ α-^iff ∕sin( -∏ ) = sin; coα( πα ) =CoS /Sin( ∏ + α-s= ; cos( ∏ + / -COS ; tanA= SinA/cosA; tan ( ∏ /缶∕) =—cot ; tan ( ∏ /2- ∕)= cot ; tan ( n— /)=—tan ; tan ( ∏+ ∕)=tan /2、两角和差公式:sin(A ±B) = SinAcos ±BCOSASinB cos(A±B) =CosAcosB Zi=S inAsinBtan(A±B) = (tanA ±tanB)∕(1 =j=tanAtanB)cot(A ±B) = (COtACOt^=1)∕(cotB ±cotA)3、倍角公式Si n2A=2si nA?cosAcos2A=cosA2-si nA2=1-2si nA2=2cosA2-1tan2A=2tanA/ ( 1-tanA2) =2cotA∕(cotA2-1)4、半角公式tan( A/2)=(1-cosA)/si nA=si nA∕(1+cosA); cot(A/2)=si nA∕(1-cosA)=(1+cosA)∕si nA.Si n^2(a∕2)=(1-cos (a))∕2cos^2(a∕2)=(1+cos(a))∕2tan( a∕2)=(1-cos(a))∕si n(a)=si n( a)∕(1+cos(a))7、 2 2 2 5、 和差化积Sin θ +sin φ = 2 Sin[( θ + φ φ2∕2]os[(θ Sin θsin φ = 2 cos[( θ + φ )∕2]-s⅜∏I∕2] θcos θ +cos φ = 2 cos[( θ + φ )/2- φOS2d θcos θcos φ =2 Sin[( θ +φ )/2] sin φ)/2] θtan A+ta nB=si n(A+B)/CoSACosB=ta n(A+B)(1-ta nAta nB)ta nA-ta nB=si n( A-B)/CoSACosB=ta n( A-B)(1+ta nAta nB)6、 积化和差Sin α Sin ∙^∕2*[cos( - [0)os( α + β )]cos α cos β =1∕2*[cos(α + β ∙)βC⅛S( OC Sin α cos β =1∕2*[s in( α + β β+)⅞in( OCcos α Sin β =1∕2*[s in( -sin(+ββ)]万能公式2 Of 1 —t a n Ct2t a n sin> 二 C o s: a n>7、2 2 2 2 Ct1 t a n — 22 Of 1 t a n 一 2 2 0(1 —t a n — 22010年全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲--数学三考试科目:微积分•线性代数•概率论与数理统计考试形式和试卷结构一、试卷满分及考试时间试卷满分为150分,考试时间为180分钟.二、答题方式答题方式为闭卷、笔试.三、试卷内容结构微积分56 %线性代数22%概率论与数理统计22 %四、试卷题型结构试卷题型结构为:单项选择题选题8小题,每题4分,共32分填空题6小题,每题4分,共24分解答题(包括证明题)9小题,共94分微积分一、函数、极限、连续考试内容函数的概念及表示法函数的有界性.单调性.周期性和奇偶性复合函数.反函数.分段函数和隐函数基本初等函数的性质及其图形初等函数函数关系的建数列极限与函数极限的定义及其性质函数的左极限和右极限无穷小量和无穷大量的概念及其关系无穷小量的性质及无穷小量的比较极限的四则运算极限存在的两个准则:单调有界准则和夹逼准则两个重要极限:函数连续的概念函数间断点的类型初等函数的连续性闭区间上连续函数的性质考试要求1•理解函数的概念,掌握函数的表示法,会建立应用问题的函数关系.2•了解函数的有界性•单调性•周期性和奇偶性.3•理解复合函数及分段函数的概念,了解反函数及隐函数的概念.4•掌握基本初等函数的性质及其图形,了解初等函数的概念.5•了解数列极限和函数极限(包括左极限与右极限)的概念•6•了解极限的性质与极限存在的两个准则,掌握极限的四则运算法则,掌握利用两个重要极限求极限的方法.7 .理解无穷小的概念和基本性质.掌握无穷小量的比较方法.了解无穷大量的概念及其与无穷小量的关系.8.理解函数连续性的概念(含左连续与右连续),会判别函数间断点的类型.9.了解连续函数的性质和初等函数的连续性,理解闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理.介值定理),并会应用这些性质.二、一元函数微分学考试内容导数和微分的概念导数的几何意义和经济意义函数的可导性与连续性之间的关系平面曲线的切线与法线导数和微分的四则运算基本初等函数的导数复合函数.反函数和隐函数的微分法高阶导数一阶微分形式的不变性微分中值定理洛必达(UHospitaI )法则函数单调性的判别函数的极值函数图形的凹凸性.拐点及渐近线函数图形的描绘函数的最大值与最小值考试要求1•理解导数的概念及可导性与连续性之间的关系,了解导数的几何意义与经济意义(含边际与弹性的概念),会求平面曲线的切线方程和法线方程.2.掌握基本初等函数的导数公式.导数的四则运算法则及复合函数的求导法则,会求分段函数的导数会求反函数与隐函数的导数•3•了解高阶导数的概念,会求简单函数的高阶导数.4•了解微分的概念,导数与微分之间的关系以及一阶微分形式的不变性,会求函数的微分.5•理解罗尔(ROlIe )定理•拉格朗日(Lagrange)中值定理•了解泰勒定理•柯西(CaUChy)中值定理,掌握这四个定理的简单应用.6•会用洛必达法则求极限.7•掌握函数单调性的判别方法,了解函数极值的概念,掌握函数极值、最大值和最小值的求法及其应用.8•会用导数判断函数图形的凹凸性(注:在区间内,设函数具有二阶导数.当时,的图形是凹的;当时,的图形是凸的),会求函数图形的拐点和渐近线.9 .会描述简单函数的图形.三、一元函数积分学考试内容原函数和不定积分的概念不定积分的基本性质基本积分公式定积分的概念和基本性质定积分中值定理积分上限的函数及其导数牛顿一莱布尼茨(NeWtOn- Leibniz )公式不定积分和定积分的换元积分法与分部积分法反常(广义)积分定积分的应用考试要求1.理解原函数与不定积分的概念,掌握不定积分的基本性质和基本积分公式,掌握不定积分的换元积分法和分部积分法.2•了解定积分的概念和基本性质,了解定积分中值定理,理解积分上限的函数并会求它的导数,掌握牛顿一莱布尼茨公式以及定积分的换元积分法和分部积分法.3•会利用定积分计算平面图形的面积•旋转体的体积和函数的平均值,会利用定积分求解简单的经济应用问题.4•了解反常积分的概念,会计算反常积分.四、多元函数微积分学考试内容多元函数的概念二元函数的几何意义二元函数的极限与连续的概念有界闭区域上二元连续函数的性质多元函数偏导数的概念与计算多元复合函数的求导法与隐函数求导法二阶偏导数全微分多元函数的极值和条件极值•最大值和最小值二重积分的概念.基本性质和计算无界区域上简单的反常二重积分考试要求1•了解多元函数的概念,了解二元函数的几何意义•2.了解二元函数的极限与连续的概念,了解有界闭区域上二元连续函数的性质.3•了解多元函数偏导数与全微分的概念,会求多元复合函数一阶、二阶偏导数,会求全微分,会求多元隐函数的偏导数.4.了解多元函数极值和条件极值的概念,掌握多元函数极值存在的必要条件,了解二元函数极值存在的充分条件,会求二元函数的极值,会用拉格朗日乘数法求条件极值,会求简单多元函数的最大值和最小值,并会解决简单的应用问题.5.了解二重积分的概念与基本性质,掌握二重积分的计算方法(直角坐标.极坐标).了解无界区域上较简单的反常二重积分并会计算.五、无穷级数考试内容常数项级数收敛与发散的概念收敛级数的和的概念级数的基本性质与收敛的必要条件几何级数与级数及其收敛性正项级数收敛性的判别法任意项级数的绝对收敛与条件收敛交错级数与莱布尼茨定理幕级数及其收敛半径.收敛区间(指开区间)和收敛域幕级数的和函数幕级数在其收敛区间内的基本性质简单幕级数的和函数的求法初等函数的幕级数展开式考试要求1•了解级数的收敛与发散•收敛级数的和的概念.2.了解级数的基本性质和级数收敛的必要条件,掌握几何级数及级数的收敛与发散的条件,掌握正项级数收敛性的比较判别法和比值判别法.3•了解任意项级数绝对收敛与条件收敛的概念以及绝对收敛与收敛的关系,了解交错级数的莱布尼茨判别法.4.会求幕级数的收敛半径、收敛区间及收敛域.5.了解幕级数在其收敛区间内的基本性质(和函数的连续性、逐项求导和逐项积分),会求简单幕级数在其收敛区间内的和函数.6 .了解...及的麦克劳林(MaClaurin )展开式.六、常微分方程与差分方程考试内容常微分方程的基本概念变量可分离的微分方程齐次微分方程一阶线性微分方程线性微分方程解的性质及解的结构定理二阶常系数齐次线性微分方程及简单的非齐次线性微分方程差分与差分方程的概念差分方程的通解与特解一阶常系数线性差分方程微分方程的简单应用考试要求1.了解微分方程及其阶、解、通解、初始条件和特解等概念.2.掌握变量可分离的微分方程.齐次微分方程和一阶线性微分方程的求解方法.3.会解二阶常系数齐次线性微分方程.4.了解线性微分方程解的性质及解的结构定理,会解自由项为多项式.指数函数.正弦函数.余弦函数的二阶常系数非齐次线性微分方程.5. 了解差分与差分方程及其通解与特解等概念.6.了解一阶常系数线性差分方程的求解方法.7.会用微分方程求解简单的经济应用问题.线性代数一、行列式考试内容行列式的概念和基本性质行列式按行(列)展开定理考试要求1.了解行列式的概念,掌握行列式的性质.2.会应用行列式的性质和行列式按行(列)展开定理计算行列式.二、矩阵考试内容矩阵的概念矩阵的线性运算矩阵的乘法方阵的幕方阵乘积的行列式矩阵的转置逆矩阵的概念和性质矩阵可逆的充分必要条件伴随矩阵矩阵的初等变换初等矩阵矩阵的秩矩阵的等价分块矩阵及其运算考试要求1.理解矩阵的概念,了解单位矩阵、数量矩阵、对角矩阵、三角矩阵的定义及性质,了解对称矩阵、反对称矩阵及正交矩阵等的定义和性质.2.掌握矩阵的线性运算、乘法、转置以及它们的运算规律,了解方阵的幕与方阵乘积的行列式的性质.3.理解逆矩阵的概念,掌握逆矩阵的性质以及矩阵可逆的充分必要条件,理解伴随矩阵的概念,会用伴随矩阵求逆矩阵.4.了解矩阵的初等变换和初等矩阵及矩阵等价的概念,理解矩阵的秩的概念,掌握用初等变换求矩阵的逆矩阵和秩的方法.5.了解分块矩阵的概念,掌握分块矩阵的运算法则.考试内容向量的概念向量的线性组合与线性表示向量组的线性相关与线性无关向量组的极大线性无关组等价向量组向量组的秩向量组的秩与矩阵的秩之间的关系向量的内积线性无关向量组的正交规范化方法考试要求1•了解向量的概念,掌握向量的加法和数乘运算法则•2•理解向量的线性组合与线性表示、向量组线性相关、线性无关等概念,掌握向量组线性相关、线性无关的有关性质及判别法.3•理解向量组的极大线性无关组的概念,会求向量组的极大线性无关组及秩.4•理解向量组等价的概念,理解矩阵的秩与其行(列)向量组的秩之间的关系.5.了解内积的概念.掌握线性无关向量组正交规范化的施密特(SChmidt)方法.四、线性方程组考试内容线性方程组的克莱姆(Cramer)法则线性方程组有解和无解的判定齐次线性方程组的基础解系和通解非齐次线性方程组的解与相应的齐次线件方程组(导出组)的解之间的关系非齐次线性方程组的通解考试要求1.会用克莱姆法则解线性方程组.2.掌握非齐次线性方程组有解和无解的判定方法.3.理解齐次线性方程组的基础解系的概念,掌握齐次线性方程组的基础解系和通解的求法.4.理解非齐次线性方程组解的结构及通解的概念.5.掌握用初等行变换求解线性方程组的方法.五、矩阵的特征值和特征向量考试内容矩阵的特征值和特征向量的概念、性质相似矩阵的概念及性质矩阵可相似对角化的充分必要条件及相似对角矩阵实对称矩阵的特征值和特征向量及相似对角矩阵考试要求1.理解矩阵的特征值、特征向量的概念,掌握矩阵特征值的性质,掌握求矩阵特征值和特征向量的方法.2.理解矩阵相似的概念,掌握相似矩阵的性质,了解矩阵可相似对角化的充分必要条件,掌握将矩阵化为相似对角矩阵的方法.3.掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质.六、二次型考试内容二次型及其矩阵表示合同变换与合同矩阵二次型的秩惯性定理二次型的标准形和规范形用正交变换和配方法化二次型为标准形二次型及其矩阵的正定性考试要求1.了解二次型的概念,会用矩阵形式表示二次型,了解合同变换与合同矩阵的概念.2.了解二次型的秩的概念,了解二次型的标准形、规范形等概念,了解惯性定理, 会用正交变换和配方法化二次型为标准形.3.理解正定二次型.正定矩阵的概念,并掌握其判别法.概率论与数理统计一、随机事件和概率考试内容随机事件与样本空间事件的关系与运算完备事件组概率的概念概率的基本性质古典型概率几何型概率条件概率概率的基本公式事件的独立性独立重复试验考试要求1•了解样本空间(基本事件空间)的概念,理解随机事件的概念,掌握事件的关系及运算.2.理解概率、条件概率的概念,掌握概率的基本性质,会计算古典型概率和几何型概率,掌握概率的加法公式、减法公式、乘法公式、全概率公式以及贝叶斯(BayeS)公式等.3.理解事件的独立性的概念,掌握用事件独立性进行概率计算;理解独立重复试验的概念,掌握计算有关事件概率的方法.二、随机变量及其分布考试内容随机变量随机变量的分布函数的概念及其性质离散型随机变量的概率分布连续型随机变量的概率密度常见随机变量的分布随机变量函数的分布考试要求1.理解随机变量的概念,理解分布函数的概念及性质,会计算与随机变量相联系的事件的概率.2.理解离散型随机变量及其概率分布的概念,掌握O - 1分布、二项分布、几何分布、超几何分布、泊松(PoissOn )分布及其应用.3.掌握泊松定理的结论和应用条件,会用泊松分布近似表示二项分布.4.理解连续型随机变量及其概率密度的概念,掌握均匀分布、正态分布、指数分布及其应用,其中参数为的指数分布的概率密度为5.会求随机变量函数的分布.三、多维随机变量及其分布考试内容多维随机变量及其分布函数二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布二维连续型随机变量的概率密度、边缘概率密度和条件密度随机变量的独立性和不相关性常见二维随机变量的分布两个及两个以上随机变量的函数的分布考试要求1•理解多维随机变量的分布函数的概念和基本性质.2.理解二维离散型随机变量的概率分布和二维连续型随机变量的概率密度、掌握二维随机变量的边缘分布和条件分布.3.理解随机变量的独立性和不相关性的概念,掌握随机变量相互独立的条件,理解随机变量的不相关性与独立性的关系.4.掌握二维均匀分布和二维正态分布,理解其中参数的概率意义.5.会根据两个随机变量的联合分布求其函数的分布,会根据多个相互独立随机变量的联合分布求其函数的分布.四、随机变量的数字特征考试内容随机变量的数学期望(均值)、方差、标准差及其性质随机变量函数的数学期望切比雪夫(ChebySheV )不等式矩、协方差、相关系数及其性质考试要求1.理解随机变量数字特征(数学期望、方差、标准差、矩、协方差、相关系数)的概念,会运用数字特征的基本性质,并掌握常用分布的数字特征.2.会求随机变量函数的数学期望.3.了解切比雪夫不等式.五、大数定律和中心极限定理切比雪夫大数定律伯努利(Bernoulli )大数定律辛钦(Khinchine )大数定律棣莫弗一拉普拉斯(De MOiVre —LaPIaCe )定理列维一林德伯格(LeVy —Lindberg ) 定理考试内容考试要求1.了解切比雪夫大数定律、伯努利大数定律和辛钦大数定律(独立同分布随机变量序列的大数定律).2.了解棣莫弗一拉普拉斯中心极限定理(二项分布以正态分布为极限分布)、列维一林德伯格中心极限定理(独立同分布随机变量序列的中心极限定理),并会用相关定理近似计算有关随机事件的概率.六、数理统计的基本概念考试内容总体个体简单随机样本统计量经验分布函数样本均值样本方差和样本矩分布分布分布分位数正态总体的常用抽样分布考试要求1 了解总体、简单随机样本、统计量、样本均值、样本方差及样本矩的概念,其中样本方差定义为2 .了解产生变量、变量和变量的典型模式;了解标准正态分布、分布、分布和分布得上侧分位数,会查相应的数值表.3.掌握正态总体的样本均值.样本方差.样本矩的抽样分布.4.了解经验分布函数的概念和性质.七、参数估计考试内容点估计的概念估计量与估计值矩估计法最大似然估计法考试要求1.了解参数的点估计、估计量与估计值的概念.2.掌握矩估计法(一阶矩、二阶矩)和最大似然估计法.。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.温度转换式;

1.1摄氏度:℃冰点时:0℃,沸点时:100℃;

1.2华氏度:℉冰点时:32℉,沸点时:212℉℉;

1.3开始温度:K

换算公式:

1℃=9*1/5+32℉=33.8℉;℃=5*(℉-320)/9;℉= 9*℃/5+32

K=℃+273.15;K=5*(℉-32)/9+273.15,℉=9*(K-273)/+32,

绝对零度:0(K)=9*(0-273.15)/5+32(℉)=-459.67(℉)。

2.长度单位换算和符号:

2.1.我国传统长度单位:里、丈、尺、寸等。

1里=150丈=500米

2里=1公里(1000米)

1丈=10尺

1尺=10寸

1丈=3.33米(m)

1尺=3.33分米(dm)

1寸=3.33厘米(cm)

2.2.标准长度单位:米(m);

其它的:

拍米(pm)、兆米(Mm)、千米{公里}(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、丝米(dmm)、忽米(cmm)、微米(μm)、纳米(nm)、皮米(pm)、飞米(fm)、阿米(am)等。

1pm=1*10^15m(拍米)

1Mm=1*10^6m(兆米)

1km=1*10^3m(千米)

1dm=1*10^(-1)m(分米)

1cm=1*10^(-2)m(厘米)

1mm=1*10^(-3)m(毫米)

1dmm=1*10^(-4)m(丝米)

1cm=1*10^(-5)m(忽米)

1μm=1*10^(-6)m(微米)

1nm=1*10^(-9)m(纳米)

1pm=1*10^(-12)m(皮米)

1fm=1*10^(-15)m(飞米)

1am=1*10^(-18)m(阿米)。

2.3.英制长度单位:英里、码、英尺、英寸。

英里(mile)1英里=1760码=5280英尺=1.609344公里

码(yard,yd) 1码=3英尺=0.9144米

英寻(f,fath,Fa) 1英寻=2码=1.8288米

浪(furlong) 1浪=220码=201.17米

英尺(foot,ft,复数为feet) 1英尺=12英寸=30.48厘米英寸(inch,in) 1英寸=2.54厘米

2.4.天文学长度单位

在天文学中常用“光年”来做长度单位,它是真空状态下光1年所走过的距离,也因此被称为光年。

1光年=9.4653×10^12km

1秒差距=3.2616光年

1天文单位≈1.496亿千米。

3.面积的单位换算:。