2020年上海徐汇区初三二模语文试卷(答案+解析)

2020年上海徐汇区初三二模语文试卷

(考试时间100分钟,满分150分)

考生注意:

1.本试卷共25题。

2.请将所有答案做在答题纸的指定位置上,做在试卷上一律不计分。

一、文言文(39分)

(一)默写(16分)

1.会当凌绝顶,。(杜甫《望岳》)

2. ,却疑春色在邻家。(王驾《雨晴》)

3.潭中鱼可百许头,。(柳宗元《小石潭记》)

4. ,却道海棠依旧。(李清照《如梦令》)

5.毕业前夕,你打算引用李白《行路难》中的名句作为给好友的祝福赠言,最适合的句子是:,

。

【答案】

1.一览众山小

2.蜂蝶纷纷过墙去

3.皆若空游无所依

4.试问卷帘人

5.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

【解析】

本题主要考查默写常见的名句名篇的能力。名句默写分为两大类,一是给出语境的理解性默写,二是给出上句写下句的直接默写。此类试题解答时,默写要注意字形,而字形与字义分不开,学生应借助字义来识记字形,注意重点字的写法。如“览”“粉蝶”“试”要理解字义去记忆。学生记忆的时候应该结合诗句的意思。

(二)阅读下面诗文,完成第6-8题(11分)

过零丁洋

文天祥

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

爱莲说

周敦颐

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊,自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染.濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

6.以上诗文的作者所处朝代为朝。(2分)

7.用现代汉语翻译下面的句子。(3分)

可远观而不可亵玩焉

8.选出诗文所传达的精神追求。(6分)

(1)《过零丁洋》(2)《爱莲说》

A.与民同乐

B.洁身自好

C.舍生取义

D.寄情山水

【答案】

6.(2分)宋

7.(3分)(人们)可以远远地观赏(它),却不可亲近而不庄重地玩弄它。

8.(6分)(1)C(2)B

【解析】

6.本题考查文学常识,在平时学习中注意识记,考试按记忆写出即可。

7.这题主要考查的是文言文句子的翻译,注意省略部分的补充,以及虚词“而”实词“亵玩”。

8.本题主要考查的是对课内古诗文中心主旨的理解。南宋末年,文天祥在潮州与元军作战被俘,途径零丁洋时,元军逼迫他招降坚守崖山的宋军,他写下了这《过零丁洋》,诗人以诗明志,表现出视死如归的高风亮节和大义

凛然的英雄气概。所以应该选C。《爱莲说》这篇文章通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞的品格,从而也表现了作者洁身自爱的高洁人格和洒落的胸襟。所以选B。

(三)阅读下面语段,完成第9-12题(12分)

解缙①应制②题《虎顾.众彪③图》,曰:“虎为百兽尊,谁敢触其怒。唯有父子情,一步一回顾。”文皇④见诗有感,即命夏原吉迎太子于南京。文皇与解缙同游。文皇登桥,问缙:“当做何语?”缙曰:“此谓‘一步高一步’。”及.下桥,又问之,缙曰:“此谓‘后面更高似前面’。”

[注释]①解缙:字大绅,明代著名才子。②应制:古时由皇帝指定大臣来作诗或者写文章。③彪:此指小虎。

④文皇:明成祖朱棣。

9.解释文中加点的词。(4分)

(1)虎顾.众彪()(2)及.下桥()

10.对画线句意思理解最恰当的一项是()。(3分)

A.(文皇)于是命令夏原吉到南京接太子。

B.(文皇)于是任用夏原吉到南京接太子。

C.(文皇)于是命令夏原吉接太子去南京。

D.(文皇)于是任用夏原吉接太子去南京。

11.从文中看,文皇见诗有感,是因为诗中的“”三个字触动了他。(2分)

12.下列选项中对解缙的特点概括最贴切的一项是()。(3分)

A.有勇有谋

B.灵活睿智

C.谦虚谨慎

D.忠于职守

【答案】

9.顾:回头看及:等到,到了

10.A

11.父子情

12.B

【解析】

9.本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。(1)句意为:一只大老虎在回头看一群小老虎。顾:回头看。(2)句意为:等到下桥的时候。及:等到,到了。

10.这题主要考查的是文言文句子的翻译。画线句翻译为:文皇立即下令夏原吉到南京将太子迎接回宫。故选A。

11.本题考查对文本内容的理解与掌握。细读文本,文皇看了这句诗后立即命令夏原吉到南京接太子,这一举动与诗句中的“父子情”相照应。

12.从文中可以看出,解缙无论是在文皇登桥还是下桥的时候,都能说出积极向上的诗句,可见他的灵活睿智。【翻译】

朗朝时期的解缙受成祖诏命为“虎顾众彪图”题诗,诗句是:“虎为百兽尊,谁敢触其怒。唯有父子情,一步一回头。”成祖看了诗句之后,不由得百感交集,立即下令夏原吉到南京将太子迎接回宫。有一次成祖和解缙起出

游,成祖正在过桥,登上桥阶,就问解缙:“这应该怎么说?”解缙说:“这叫做一步高过一步。”等到下桥的时候,成祖又问了同样的问题,解缙说:"这叫做后面更高过前面。”

二、现代文(39分)

(一)阅读下文,完成第13-16题(19分)

上海为何也叫“海上”?

韩超

①上海的别称很多,晚清以来,在文人骚客的笔下,“上海”常常被一个新的别名“海上”所替代,如《海上繁华梦》《海上花列传》《海上画林》等。

②“上海”一名,起源于水名。东汉末年,东吴孙权在这里建立水师基地,不过那时此处还是一个名不见经传的小村落。到了唐朝,割昆山南境、嘉兴东境和海盐北境设置华亭县(今上海松江区)。北宋时,松江上游变窄,海船改由松江南侧支流上海浦入口,所停江岸渐成聚落。“浦”指江河与支流的汇合处。那时的吴淞江(今苏州河)南岸有两条支流:一条是上海浦,一条是下海浦。南宋咸淳三年,这里开始建镇,治所在上海浦附近,故名“上海镇”,这就是地名“上海”的来历。至元朝,设上海县。

③“上海”为什么又会被称为“海上”呢?有一种说法是,上海的土地是“从海上来的”,故而别称“海上”。地理知识告诉我们,上海这片土地,是江河泥沙长期淤积而成的,其海岸线一直在缓慢地向东推移,仿佛不断地从海里“长”出新的土地来。古人很早就注意到了这个现象。上海县曾管辖着两个乡:高昌乡和长人乡。长人乡在古代又称“长人坑”。我国最早的一部介绍古代吴越地方史的著作叫《越绝书》,其《外传记吴地传》中说:“娄东十里坑者,古名长人坑,从海上来。”意思是说,娄县以东有一个叫“十里坑”的地方,古代名为长人坑,它是从海里生长出来的。

④另外,我们还可从语文的角度,来探究一下“海上”的得名理据。

⑤汉语中的“上”字意义很丰富,其中之一是“江河的边侧”。例如《史记·孔子世家》:“孔子葬鲁城北泗上。”唐代司马贞解释说:“‘上’者,亦‘边侧’之义。”就是说,孔子葬在鲁国都城之北的泗水旁边。又如,《论语》中的一句名言——“子在川上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜!’”其中的“上”字,也是“旁边、附近”的意思;“川上”,泛指水边某一地方,并非定指。

⑥上海的别称“沪上”,其中的“沪”,应该是“沪渎”的省称。沪渎是古代的一条河流名,指吴淞江下游近海处的一段(今黄浦江下游)。因当地人民用“沪”(捕鱼的竹栅)在江海之滨捕鱼为业而得名。“沪上”本谓沪渎附近的地方,后来才逐渐演变为上海的一个别称。大海是百川汇聚之处。“海上”本指海边,到了近代,“海上”才作为上海的别称而出现,由“沪上”而“海上”,可能是晚清的文士们觉得上海面朝大海,海纳百川,“海”字磅礴大气,较“沪”字更能恰当地反映上海作为国际性大都市的特点吧。

13.根据第②段内容,“上海”的得名过程是:(6分)

“名不见经传的小村落” -(1)“”-(2)“”-(3)“”-“上海县”。

14.阅读全文,“上海”被称为“海上”的原因是(6分)

15.根据文章内容,下面理解错误的一项()。(3分)

A.第①段列举《海上繁华梦〉等书名,说明了“海上”是“上海”的别称之一。

B.《外传记吴地传》出自我国最早的介绍古代吴越地方史的著作《越绝书》。

C.第⑤段运用举例子的说明方法,是为了说明汉语中的“上”字意义很丰富。

D.“沪上”的名称来源于古代一条名为沪渎的河,“沪”是古代捕鱼的竹栅。

16.文章标题为“上海为何也叫‘海上’?”,第⑥段却花很多笔墨介绍上海被称为“沪上”的原因,请分析这些内容是否多余。(4分)

【答案】

13.(6分)(1)华亭县(2)上海浦(3)上海镇

14.(6分)从地理学角度(1分),上海这片土地,是江河泥沙长期淤积而成的,“从海上来的”(2分)。从语文角度(1分),“上”的意思是“边侧”(“江河的边侧”),上海位于“海”的边侧,“海”字体现了海纳百川的城市特点,所以别称“海上”(2分)。

15.(3分)C

16.(4分)不多余。介绍“沪上”的作用是(1)“沪上”与“海上”中的“上”的含义一致,文章以此来说明“海上”得名的语言学理据是“海边的地区”;(2)交待了“海上”的别称是由“沪上”推演而来的:(3)说明晚清以来的文人认为上海具有“海纳百川、磅礴大气的国际化都市”的特点。【言之成理即可,1点得2分;2点得4分】【解析】

13.考查学生对材料信息的筛选能力。根据题干的提示以及题目中的双引号,可知横线上的内容来自原文。把握住第二段时间的变化,先是唐朝设置华亭县;再到北宋海船在上海浦入口;南宋时,建立上海镇;元朝设上海县。整理可得出答案。

14.考查学生对文本的梳理概括能力。由第○3段的第一句话引出题干中的问题,紧接着从“有一种说法是……”和“另外,我们还可以从语文的角度……”两个角度展开说明。第一个角度是从地理学的角度回答,首先指出了上海的土地来自海上,再解释了上海由江河泥沙淤积形成的过程。第二个角度详细的解释了“上”的“江河的边侧”的义项,结合上海的位置,可概括出答案。

15.本题考察对文章内容的理解分析,此处C选项对应的第⑤段列举《史记·孔子世家》和《论语》中的一句名言是为了说明“海上”的得名理据,并非仅仅为了表明汉语中的“上”字意义很丰富。

16.本题考察段落在文中的作用。先概括第⑥段的相关内容,介绍“沪上”的作用分别可从三点去概括,如“海上”得名的语言学理据是“海边的地区”、“海上”的别称是由“沪上”推演而来的、晚清以来的文人对上海特点的看法,言之成理即可,1点得2分,2点得4分。

(二)阅读下文,完成第17-21题(20分)

老爸种花老妈种菜

肖世群

①进入20世纪90年代后,我们兄妹三人都参加了工作。操劳了大半辈子的父母,终于可以好好歇歇了。yōu 闲中的父亲,在楼房顶层的阳台上种起了花草。

②母亲也不甘寂寞,买来好几个大花盆,种上葱、蒜、生姜、辣椒、紫苏等。从那以后,我家基本上就没买过这些调味蔬菜。

③有一天夜晚,一个邻居阿姨来到我家,说:“我们老家来亲戚了,烧鱼的时候发现没有生姜,能不能借一点?”

④“烧鱼不放姜怎么行啊?”母亲很慷慨地答应下来。看到自家种的菜解了邻居的燃眉之急,母亲有种莫大的成就感,她有些得意地对父亲说:“你看,我种莱可比你种那些无用的花草好吧?实用、实惠,还能解人急呢。”

⑤母亲在花盆里种菜得到邻居的肯定后,受到极大的鼓舞。她一鼓作气买了20多个大花盆,并把家里废弃的澡盆、脸盆以及只要能盛土保水的器具都用上了。即使这样,母亲还觉得不够,居然把父亲的花草给扯掉,“征用”父亲的花盆来种菜。父亲气得好几天没有理睬母亲。

⑥父亲除了摇头叹气,无可奈何。在我们兄妹心眼里,读书出身的父亲从来就没赢过母亲。这次他照样败下阵来,并成为母亲种菜的得力助手,经常帮助母亲培土、施肥、浇水。

⑦母亲的“莱园”在鼎盛时期,莱的品种几乎涵盖本地能种植的所有蔬菜,我家吃不完,母亲就拿来送人,还动员邻居随时去摘取。

⑧有一次,我帮母亲培土时,意外地发现土里有两枚一元的硬币。我猜想,可能是某位邻居给母亲的菜钱,被母亲拒绝后,心里过意不去,只好使用此方法。母亲感叹道:“太见外了,多好的邻居啊!”

⑨父亲的退休生活很有规律,每天早晨送3个孙子上学,上午和以前的老同事玩牌下棋、散散步、聊聊天,下午接孙子们回家后,再帮着母亲提水浇菜。

⑩有一年,母亲种的大蒜出苗了。大清早,母亲对父亲说:“今天你送完孙子后,去割些草来。这么毒辣的太阳,蒜苗不用草覆盖的话,会被晒死的。”

?父亲遵命,背着竹筐,拿着镰刀,到家对面的山坡上去割草。78岁的父亲老眼昏花,一脚踏空,从几米高的坡上栽下来,不省人事。送到医院抢救,检查后被诊断为:颅内出血,病危。

?经医院全力抢救和治疗,父亲的病情才得到了有效控制。清醒后的父亲趁母亲出去的间隙,把我们几个子女叫到他跟前,低声说:“千万不要再提起我摔倒的原因。你们的妈妈已经很内疚,她的心脏病严重,别再让她受刺激。”

?父亲在医院里一躺就是20多天,母亲一直坚持自己陪护、照顾父亲,不允许儿女接替她。

?母亲的理由是:“你们的爸爸这辈子身体一直很好,难得住一次院,我也难得有机会伺候他一次,你们就别跟我抢了。”她嘴上没有承认自己在父亲摔伤这件事上的过错,脸上却写满自责。

?父亲出院后,母亲又买了几个花盆,用商量的口气对父亲说:“现在菜价跌得凶,这菜种起来没意思。干脆,菜就不种了,改种花吧?”

?父亲说:“还是种菜吧。”

?母亲说:“还是种花吧。”

17.看拼音写汉字:yōu 闲( 2分)

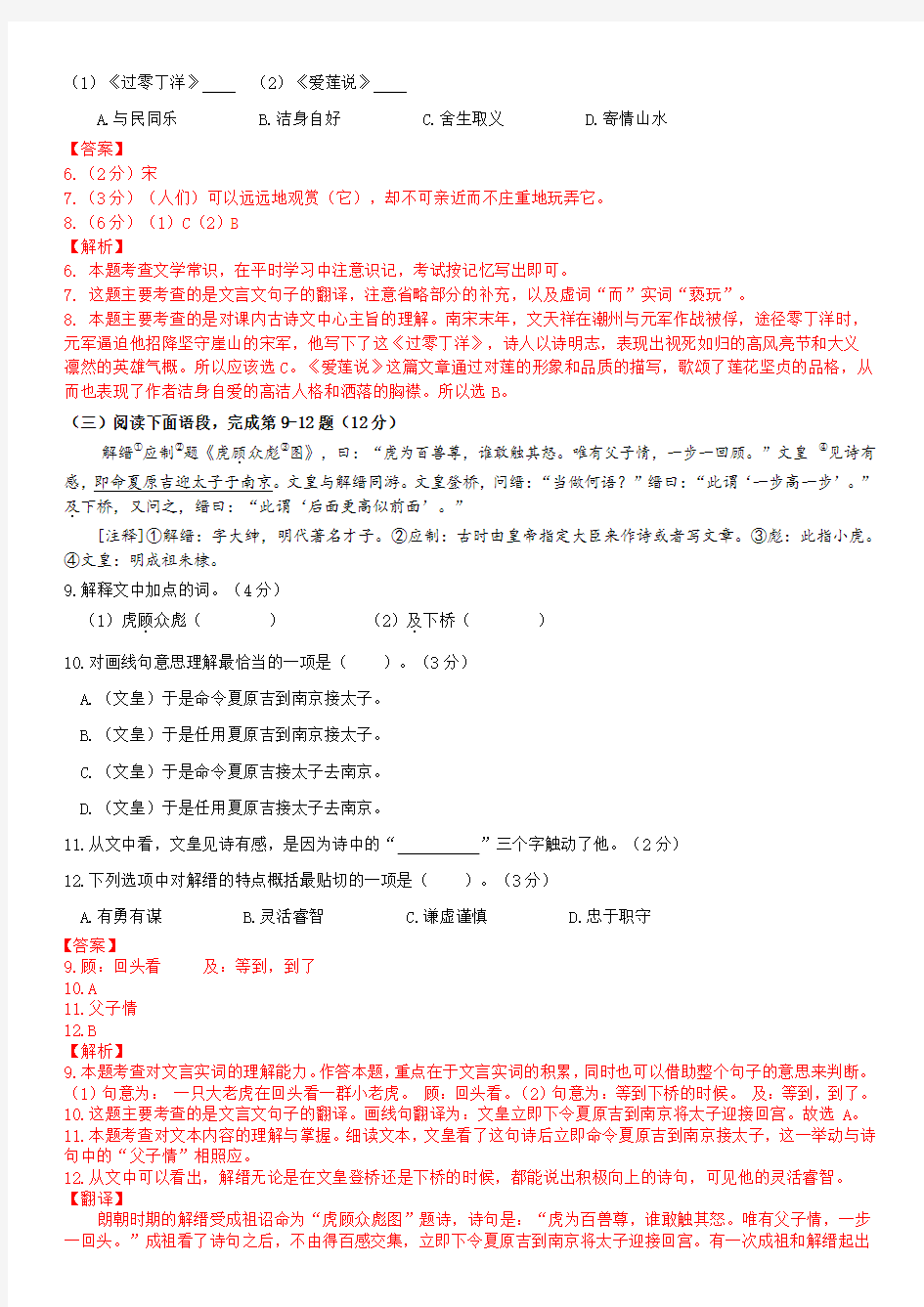

18.故事情节围绕着父母阳台种植的事情展开,请在空格处填上恰当内容。(6分)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

19.对文章理解不正确的一项是()( 2分)

A.父亲认为种花怡情,母亲觉得种菜实惠,父母对事物价值的认识有差异。

B.父亲成为母亲的种菜助手,是因为他最终认同了母亲种菜能够帮助别人。

C.父亲把帮母亲种菜作为自己规律生活的一部分,体现他包容随和的个性。

D.父亲清醒后不许子女提自己摔倒的原因,体现出他对母亲的关心和体贴。

20.文中三处画线句是对母亲的三次语言描写,请结合母亲说话的语气,分析母亲对父亲的态度发生了怎样的变化。(5分)

21.分析文章结尾??段的特点和作用。(5 分)

【答案】

17.(2分)悠

18.(6分)(1)母亲征用父亲花盆种菜(2)父亲遵命割草时摔伤,病危住院(3)母亲提出种花,父母互相谦让。

19.(2分)B

20.(5分)画线句的三句话依次用了炫耀(意)、命令(指使)和商量的语气(3分),母亲对父亲的态度由强硬到温和(前两句母亲对父亲的态度是高高在上的,第三句母亲对父亲的态度温和平等)(2分)

21.(5分)?段、?段以相同语言形式,独立成段(1分),突出表现了父母互为对方考虑(1分)。与标题“老爸种花老妈种菜”遥相呼应(形成对比)(1分)表现出文章的主旨:家人相处中要照顾对方的感受。(2分)

【解析】

17.本题主要考查的是汉字的书写,要熟记3500个字。

18.本题考查情节的梳理与概括。解答此题在整体感知文意的基础上,按题干中给出的提示,找到相对应的情节内容,用简洁的语句概括即可。这篇文章围绕父亲和母亲来写,根据已给情节可以判断要填的位置加以概括后得出答案。

19.本题考查的是文章内容的理解,学生要注意的是认真审题,本题要求选择不正确的,A选项“父亲认为种花怡情,母亲觉得种菜实惠,父母对事物价值的认识有差异”,从文章可以得出。B选项“父亲成为母亲的种菜助手,是因为他最终认同了母亲种菜能够帮助别人”,从文章中并看不出来父亲认同了母亲种菜能帮助别人的看法,只是父亲的花盆被母亲“征用”了,CD选项结合文章来看也是正确的,所以本题选B。

20.本题考查的是文章内容的理解,学生要注意从文中找到划线的三句话的,通过语言描写来分析人物情感。第一句从“得意”可以看出,语气是炫耀的,第二句通过“父亲遵命”可以看出,母亲是一种命令的语气;第三句母亲是用商量的口气和父亲说。由这三种语气的变化可以看出母亲对父亲的态度由强硬到温和。

21.本题考查的是记叙文段落的作用。学生此类题目时可以从结构和内容以及句式特点等方面着手。首先这两段独立成段,语言的形式的相同的;从内容上可以看出父亲说种菜,母亲说种花,都是在为对方考虑;结构上和标题相呼应,突出文章主旨:家人相处中要照顾对方的感受。

三、综合运用(12分)

阅读材料,完成第22-24题(12分)

【材料一】2020年,突如其来的疫情让学生每天“宅”在家里学习,父母与孩子朝夕相处的亲子关系如何?某校学生会打算发起对同学们的问卷调查。

22.以下选项不适合

...作为疫情期间亲子关系调查问题的一项是()。(3分)

A.疫情期间你与父母每天有争吵吗?

B.疫情期间你会帮助父母做家务吗?

C.疫情期间你每天坚持体育锻炼吗?

D.疫情期间父母限制你使用手机吗?

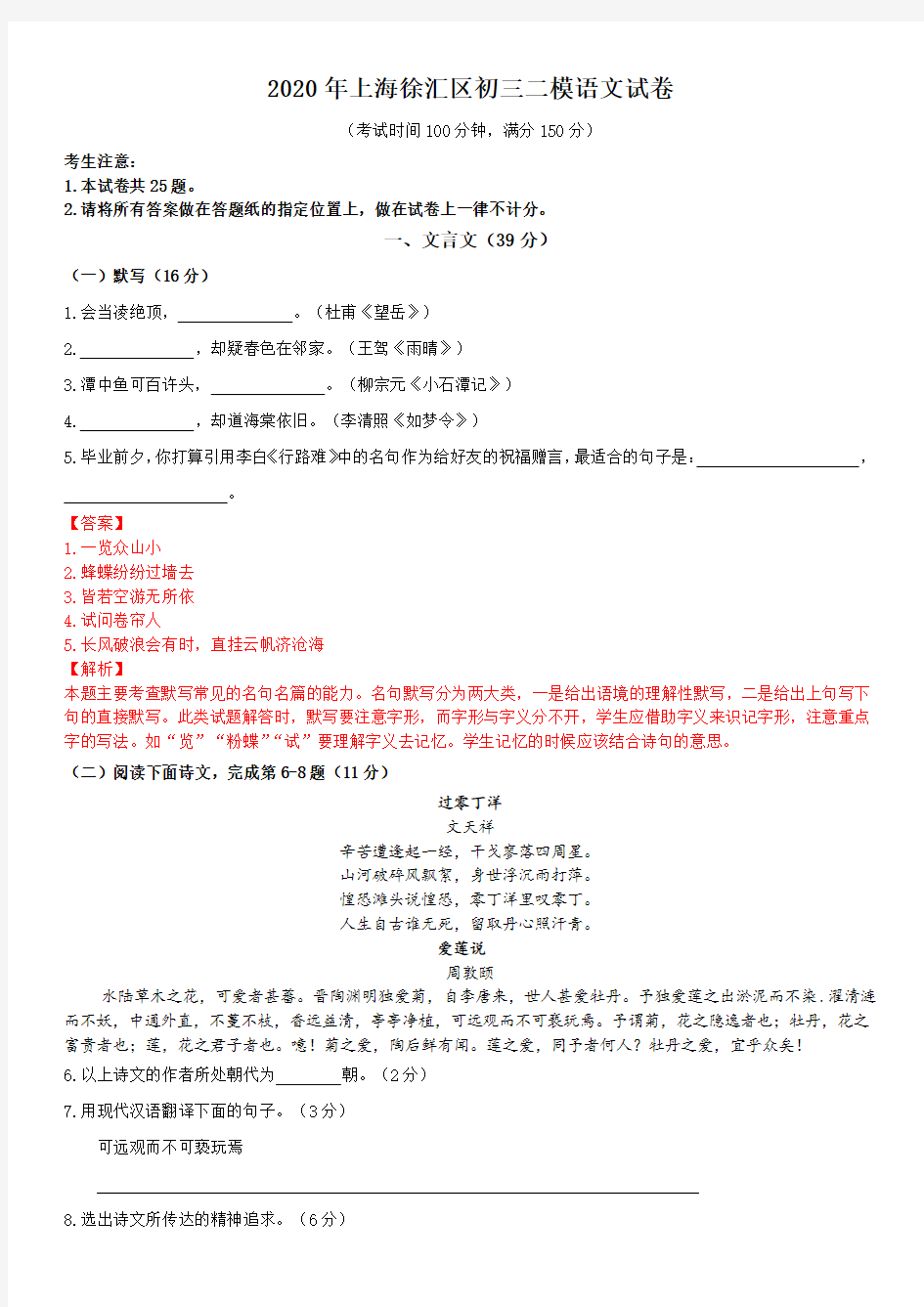

【材料二】西南大学心理健康教育研究中心于2月10日至3月4日对四川、重庆、湖北等省市9013名中学生开展问卷调查,其中关于疫情期间亲子关系的调查数据如下:

23.根据以上数据,能够得出的结论有:(写出2点即可)(3分)

24.在对父母进行的亲子关系调査问卷中,对于“孩子经常说的哪句话最让你伤心?”这个问题,大部分父母的选择是:“你别管我”。对此你有什么看法?(80字以内)(6分)

【答案】

22.(3分)C

23.(3分)认为自己与父母在疫情期间的亲子关系处于“一般”状态的学生人数最多;认为亲子关系“比较冷淡”的人数略多于“比较亲密”的人数;认为“非常亲密”和“非常冷淡”的人数相对最少;认为“非常亲密”的人数略多于“非常冷淡”的人数。

24.(6分)示例1:我能够理解父母这样的选择。孩子们经常用“你别管我”来隔断与父母的交流,让父母很伤心。作为孩子,我们应该向父母敞开沟通的大门,促进亲子交流。

示例2:我认为这样的调查结果也从侧面反映出很多父母对孩子干涉或多,导致孩子抵触父母,拒绝沟通。作为父母应该信任孩子,给孩子足够的空间。

示例3:我认为这个调查结果很准确/不准确,我也经常/很少对父母说这句话,我和父母之间的关系非常好/我很讨厌我的父母管。

【解析】

22.本题要求调查的是疫情期间在家中孩子和父母之前的亲子相处关系,所以调查的内容应该主要发生在家中,而C 选项的体育锻炼更加倾向于户外运动,并且与家长没有太大关系,所以不适合作为调查问题。

23.本题考查的是图表信息提取与概括,图中主要传达的信息为疫情期间亲子关系从“非常冷淡”到“非常亲密”的比率,按照比率从高到低的顺序写出两点即可。

24.答题关键点在于调查结果“你别管我”,可以从孩子的角度去让孩子尽量与家长敞开心扉,促进亲子交流;也可从家长的角度,反思为何会这样,可以从减少对孩子的干扰,给孩子空间的角度回答。

四、写作(60分)

25.题目:幸福在哪里

要求:(1)写一篇600字左右的文章。(2)不得透露个人相关信息。(3)不得抄袭。

【答案】

幸福在哪里

幸福,像掉落在沙发下的一粒纽扣,当你刻意寻找它时,却怎么也找不到它的踪影;当你无意寻找它时,它却又突然出现在你眼前。

幸福,在妈妈的饭菜里。每天穿梭在家与学校之间,忙忙碌碌,可每一刻都在想着那美味饭菜。每天早上,中午,放学,一回到家便是扑鼻而来的那股熟悉的香味。便迫不及待地马上坐到饭桌前,狼吞虎咽的吃起来,妈妈则在一旁看着我,她那眼神里充满了爱。曾多次问妈妈为什么不吃,可妈妈总是回答:“我不饿,你先吃吧!”每家几乎都有长辈先动筷的习惯,可我们家早已被幸福浸泡得化为虚影。现在想想,即使是妈妈做了我不爱吃的饭菜,但遗留在味蕾里,还是妈妈不变的爱。

幸福,在妈妈的唠叨里。每当考试失利,心情郁闷,便一回家就向妈妈诉苦。接下来,就是如垃圾堆般的唠叨。“这道题你以前不是做过吗,怎么又错了?”“怎么这次就和第一名差一分,你要是能再仔细点,就不会这样了。”是的,我的妈妈就是这样要求我,她是个完美主义者,她觉得自己的女儿是最棒的。可是,我却那么不争气,让她总是为我着急,我仿佛懂得,她的白发为我而生,她的皱纹为我而长。妈妈的唠叨是恨铁不成钢,是我的错误,让她费尽了心思帮我提分。我觉得我在这时很幸福。

幸福,在妈妈的黑夜里。升入中学,学习压力越来越大,作业也不断增加,以前那个令人惧怕的午夜十二点,却天天与我碰个满怀。每当夜色笼罩整个城市,孤独的星星向我眨着眼,诉说着寂寞与无奈,可我因有了妈妈的陪伴,已不是孤军奋战。每当做理科作业时,各种各样的难题不请自来,让你的两个大脑半球发生强烈的碰撞。但妈妈在十四度的春秋里,一如既往地帮我攻克各种难题,即使没有了动力,一看到妈妈期待的目光,便马上拿起笔来飞速运转。妈妈每天深夜的陪伴,让我懂得了什么是幸福,让我尝到了幸福的味道。

幸福在哪里?幸福无处不在。可口的饭菜,不停的唠叨,深夜的辅导……这些看似平常至极的小事,都是幸福的模样。

【解析】

首先考生要审题关键词:“幸福”,这是重点也是难点,要求考生关注生活、关注身边幸福,这与考纲中要求的“能对社会现象表达自己的感受”是相契合的。“哪里”说明发现幸福要一个过程,要善于发现身边幸福。整体来

说,这个题目相关的素材还是比较多的,难度一般,在这种情况下,学生更要好好的选取较为新颖的素材来写,才能更加容易得高分。

其次是立意:

(1)“我”亲身经历的某事:校园生活类:同学或老师对我不断地帮助,使我感受到被帮助的温暖;我与同学合作完成学习任务,感受合作的快乐;家庭亲情类:和父母平等沟通解决了小矛盾,感受到了沟通能够敲开心门的作用;自己通过努力,完成对家长的承诺;个人成长类:写自己的经历:痛苦挫折或者快乐收获,在经历之后发表“幸福就在身边”的感悟;社会生活类:写自己参加社会实践活动中,感受到人与人之间和谐互助的社会氛围。

(2)“我”以旁观者见到的某事:可以是生活中发生的互帮互助的好人好事,自己发现生活中的人情美,觉得很好;也可以是自己看到新时代社会的发展,身边环境的良好变化,觉得很好。

另外中心立意也要新颖、深刻,结构注意详略得当。