抗肿瘤药的分类及发展

抗肿瘤药的分类及发展:

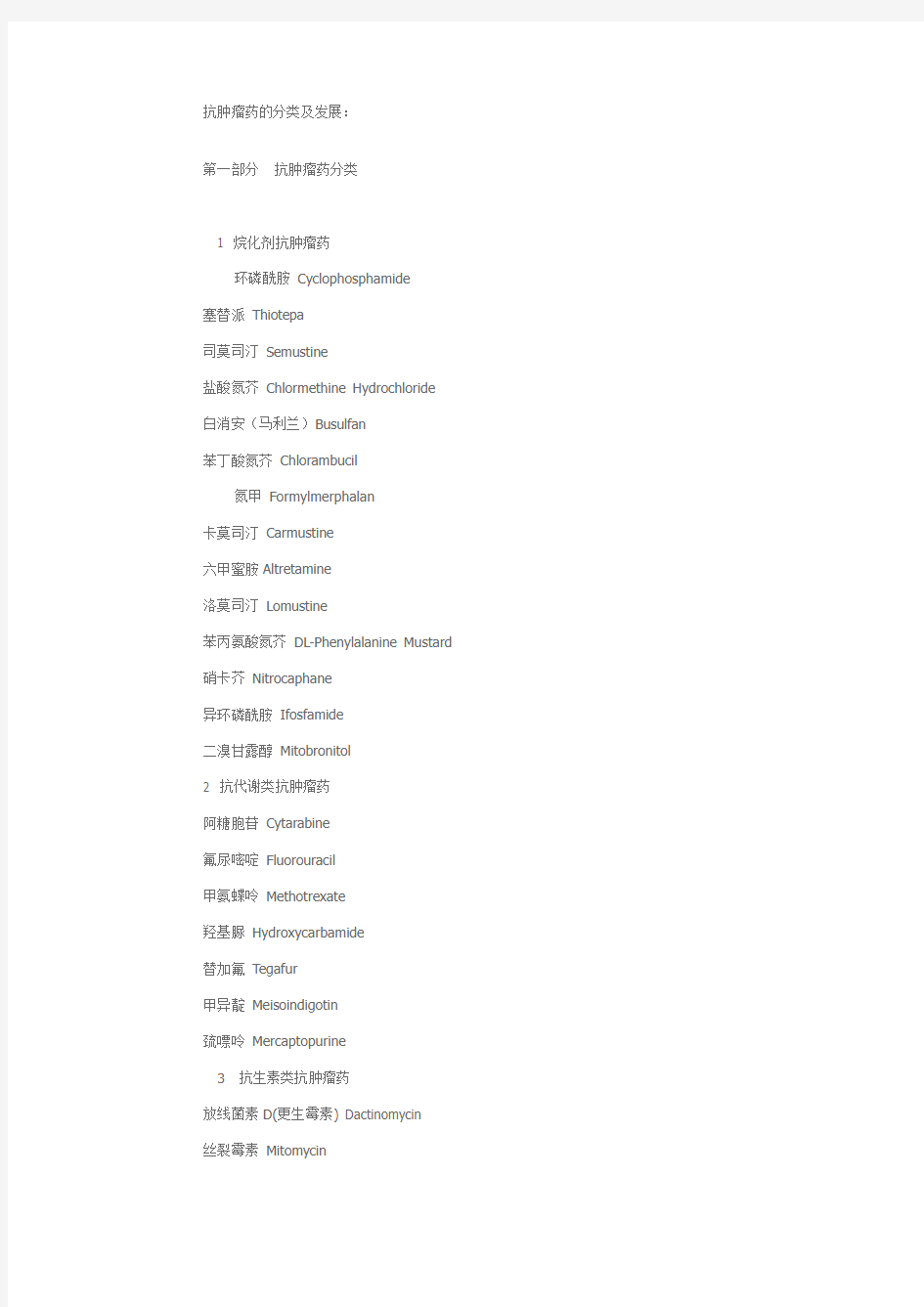

第一部分抗肿瘤药分类

1 烷化剂抗肿瘤药

环磷酰胺Cyclophosphamide

塞替派Thiotepa

司莫司汀Semustine

盐酸氮芥Chlormethine Hydrochloride

白消安(马利兰)Busulfan

苯丁酸氮芥Chlorambucil

氮甲Formylmerphalan

卡莫司汀Carmustine

六甲蜜胺Altretamine

洛莫司汀Lomustine

苯丙氨酸氮芥DL-Phenylalanine Mustard 硝卡芥Nitrocaphane

异环磷酰胺Ifosfamide

二溴甘露醇Mitobroni t ol

2 抗代谢类抗肿瘤药

阿糖胞苷Cytarabine

氟尿嘧啶Fluorouracil

甲氨蝶呤Methotrexate

羟基脲Hydroxycarbamide

替加氟Tegafur

甲异靛Meisoindigotin

巯嘌呤Mercaptopurine

3抗生素类抗肿瘤药

放线菌素D(更生霉素) Dactinomycin

丝裂霉素Mitomycin

盐酸阿霉素Doxorubicin Hydrochloride

盐酸平阳霉素Bleomycin A5 Hydrochloride

盐酸表柔比星Epirubicin Hydrochloride

盐酸吡柔比星Pirarubic in Hydrochloride

盐酸柔红霉素Daunorubicin Hydrochloride

4天然来源抗肿瘤药

高三尖杉酯碱Homoharringtonine

硫酸长春新碱(醛基长春碱) Vincristine Sulfate

羟喜树碱Hydroxycamptothecin

依托泊苷Etoposide

硫酸长春地辛Vindesine Sulfate

硫酸长春碱Vinblastine Sulfate

重酒石酸长春瑞宾Vinorelbine Bitartrate

紫杉醇Paclitaxel

长春质碱转移因子长春瑞宾碱多烯紫杉醇莪术油人参多糖秋水仙碱 9-氨基喜树碱7-乙基喜树碱榄香烯5激素类抗肿瘤药

氨鲁米特Aminoglutethimide

他莫昔芬Tamoxifen

氟他胺Flutamide

戈那瑞林Gonadorelin

醋酸亮丙瑞林Leuprorelin Acetate

来曲唑Lelrozol

6其他

卡铂Carboplatin

盐酸丙卡巴肼(甲基巴肼) Procarbazine Hydrochloride

安吖啶Amsacrine

枸橼酸达卡巴嗪Dacarbazine Citrate

门冬酰胺酶(L-门冬酰胺酶) Asparaginase

顺铂Cisplatin

盐酸米托蒽醌Mitoxantrone Hydrochloride

烷化剂抗肿瘤药的部分药物简介

(1) 环磷酰胺是一种直接作用于肿瘤细胞的药物,对增殖细胞群的各期均有杀伤作用。进入人体后肝脏或肿瘤组织内存在的过量磷酰胺酶或磷酸酶水解,释放出氮芥基而杀伤肿瘤细胞抑制其生长的作用。异环磷酰胺在体外无抗癌活性,进入体内被肝脏或肿瘤内存在的磷酰胺酶或磷酸酶水解,变为活化作用型的磷酰胺氮芥而起作用。其作用机制为与DNA发生交叉联结,抑制DNA的合成,也可干扰RNA的功能,属细胞周期非特异性药物。本品抗瘤谱广,对多种肿瘤有抑制作用。

(2) 硝卡介Nitrocaphane化学名称为:2-[双(β-氯乙基)胺甲基]-5-硝基苯丙氨酸,为细胞周期非特异性药物,抑制DNA和RNA的合成,对DNA的合成更为显著。对癌细胞分裂各期均有影响,对增殖和非增殖细胞都有作用。对多种动物肿瘤有抑制作用。抗瘤谱广,毒性较低。

(3) 盐酸氮芥为双功能烷化剂,主要抑制DNA合成,同时对RNA和蛋白质合成也有抑制作用。其作用机理是氮芥可与鸟嘌呤第7位氮呈共价结合,产生DNA的双链内交叉联结或DNA的同链内不同碱基的交叉联结,阻止DNA复制,造成细胞损伤或死亡。对肿瘤细胞的G1期和M期杀伤作用最强,大剂量时对各期细胞均有杀伤作用,属细胞周期非特异性药物。

(4) 司莫司汀为细胞周期非特异性药物,对处于G1-S边界,或S早期的细胞最敏感,对G2期也有抑制作用。本品进入体内后其分子从氨甲酰胺键处断裂为两部分,一为氯乙胺部分,将氯解离形成乙烯碳正离子,发挥烃化作用,使DNA链断裂,RNA及蛋白质受到烃化,这与抗肿瘤作用有关;另一部分为氨甲酰基部分变为异氰酸酯,或再转化为氨甲酸,以发挥氨甲酰化作用,主要与蛋白质特别是其中的赖氨酸末端的氨基等反应,这主要与骨髓毒性作用有关,氨甲酰化还破坏一些酶蛋白使DNA被破坏后难以修复,这有助于抗癌作用。

(5) 塞替派为细胞周期非特异性药物,在生理条件下,形成不稳定的亚乙基亚胺基,具有较强的细胞毒作用。塞替派是多功能烷化剂,能抑制核酸的合成,与DNA发生交叉联结,干扰DNA和RNA的功能,改变DNA的功能,故也可引起突变。

(6) 六甲蜜胺为嘧啶类抗代谢药物,主要抑制二氢叶酸还原酶,干扰叶酸代谢,选择性抑制DNA、RNA 和蛋白质的合成。为周期特异性药。

(7) 二溴甘露醇为糖类烷化剂,口服吸收完全,在体内释放氢溴酸后,形成双环氧乙烷化合物显效。具有抑制癌细胞分裂的作用。

抗代谢类抗肿瘤药的部分药物简介

(1) 氟尿嘧啶进入体内后转变为5-氟尿嘧啶脱氧核苷,可抑制胸腺嘧啶核苷合成酶,阻断尿嘧啶脱氧核苷转变为胸腺嘧啶脱氧核苷,影响DNA的生物合成,此外,通过阻止尿嘧啶和乳清酸掺入RNA,达到抑制RNA合成的作用。本品为细胞周期特异性药,主要抑制S期细胞。

(2) 甲氨蝶呤是一种作用于细胞蛋白质合成的抗肿瘤药,通过抑制二氢叶酸还原酶,使细胞的DNA合成受阻,对增殖旺盛的肿瘤细胞作用更强。

(3) 盐酸阿糖胞苷主要作用于细胞S增殖期的嘧啶类抗代谢药物,通过抑制细胞DNA的合成,干扰细胞的增殖。阿糖胞苷进入人体后经激酶磷酸化后转为阿糖胞苷三磷酸及阿糖胞苷二磷酸,前者能强有力地抑制DNA聚合酶的合成,后者能抑制二磷酸胞苷转变为二磷酸脱氧胞苷,从而抑制细胞DNA聚合及合成。本品为细胞周期特异性药物,对处于S增殖期细胞的作用最为敏感,对抑制RNA及蛋白质合成的作用较弱。

(4) 替加氟为氟尿嘧啶的衍生物,在体内经肝脏活化转换为氟尿嘧啶而发挥其抗肿瘤活性,干扰DNA与RNA合成,主要作用于S期,为周期特异性药物。

(5) 巯嘌呤片属于抑制嘌呤合成途径的细胞周期特异性药物,化学结构与次黄嘌呤相似,因而能竞争性地抑制次黄嘌呤的转变过程。本品进入体内后主要的作用环节有二:(1)通过负反馈作用抑制酰胺转移酶,因而阻止1-焦磷酸-5-磷酸核糖(PRPP)转为1-氨基-5-磷酸核糖(PRA)的过程,干扰了嘌呤核苷酸合成的起始阶段。(2)抑制复杂的嘌呤间的相互转变,即能抑制次黄嘌呤核苷酸转为腺嘌呤核苷酸及次黄嘌呤核苷酸转为黄嘌呤核苷酸、鸟嘌呤核苷酸的过程,同时本品还抑制辅酶I(NAD+)的合成,并减少了生物合成DNA所必需的脱氧三磷酸腺苷(dATP)及脱氧三磷酸鸟苷(dGTP),因而肿瘤细胞不能增殖,本品对处于S增殖周期的细胞较敏感,除能抑制细胞DNA的合成外,对细胞RNA的合成亦有轻度的抑制作用。

(6) 羟基脲是一种核苷二磷酸还原酶抑制剂,可阻止核苷酸还原为脱氧核苷酸,干扰嘌呤及嘧啶碱基生物合成,选择性地阻碍DNA合成,对RNA及蛋白质合成无阻断作用。周期特异性药,S期细胞敏感。

抗生素类抗肿瘤药的部分药物简介

(1) 阿霉素是一种抗肿瘤抗生素,可抑制RNA 和DNA的合成,对RNA的抑制作用最强,抗瘤谱较广,对多种肿瘤均有作用,属周期非特异性药物,对各种生长周期的肿瘤细胞都有杀灭作用。乳腺癌、肉瘤、肺癌、膀胱癌等其他各种癌症都有一定疗效,多与其他抗癌药联合使用。

(2) 放线菌素D主要作用于RNA,高浓度时则同时影响RNA与DNA合成。作用机理为嵌合于DNA双链内与其鸟嘌呤基团结合,抑制DNA依赖的RNA聚合酶活力,干扰细胞的转录过程,从而抑制mRNA合成。为细胞周期非特异性药物,以G1期尤为敏感,阻碍G1期细胞进入S期。

(3) 盐酸吡柔比星为半合成的蒽环类抗癌药,进入细胞核内迅速嵌入DNA核酸碱基对间,干扰转录过程,阻止mRNA合成,抑制DNA聚合酶及DNA拓扑异构酶Ⅱ(TopoisomeraseⅡ,TopoⅡ)活性,干扰DNA 合成。因本品同时干扰DNA、mRNA合成,在细胞分裂的G2期阻断细胞周期、抑制肿瘤生长,故具有较强的抗癌活性。丝裂霉素为细胞周期非特异性药物。对肿瘤细胞的G1期、特别是晚G1期及早S期最敏感,在组织中经酶活化后,它的作用似双功能或三功能烷化剂,可与DNA发生交叉联结,抑制DNA合成,对RNA及蛋白合成也有一定的抑制作用。

天然来源抗肿瘤药的部分药物简介

(1) 长春花碱酰胺是一种抗肿瘤植物药,为半合成的长春碱衍生物,属周期特异性药,作用于肿瘤细胞的有丝分裂期。

(2) 喜树碱是从喜树的种子或根皮中提炼出的一种生物碱,喜树是生长在我国南方的落叶植物,分布十分广泛。喜树碱是DNA合成抑制剂,对DNA合成期的肿瘤细胞有较强的杀伤作用。

(3) 紫杉醇Paclitaxel是新型抗微管药物,通过促进微管蛋白聚合抑制解聚,保持微管蛋白稳定,抑制细胞有丝分裂。

(4) 高三尖杉酯碱能抑制真核细胞蛋白质的合成,使多聚核糖体解聚,干扰蛋白核体糖功能。本品对细胞内DNA的合成亦有抑制作用。

激素类抗肿瘤药的部分药物简介

(1) 戈那瑞林为LH-RH受体拮抗剂。LH-RH是由下丘脑分泌的肽类激素,从下丘脑每隔90分钟释放一次LH-RH,与垂体的LH-RH受体结合生成和释放LH(黄体生成素)和FSH(促卵泡生成素)。应用LH-RH 受体拮抗剂后、通过竞争结合了垂体LH-RH的大部分受体,而使LH,FSH的生成和释放呈一过性增强,但这种刺激的持续,会导致受体的吞噬、分解增多,受体数减少,垂体细胞的反应下降,LH和FSH的分泌能力降低,因而抑制了卵巢雌激素的生成。

其他抗肿瘤药的部分药物简介

(1) 卡伯是第二代铂类复合物,它能与DNA结合,形成交叉键,破坏了DNA的功能,使其不能再复制合成,对生长各期的肿瘤细胞均有杀伤作用,是一种细胞周期非特异性药物。

(2) 盐酸米托蒽醌通过和DNA分子结合,抑制核酸合成而导致细胞死亡。本品为细胞周期非特异性药物。

(3) 顺铂为铂的金属络合物,作用似烷化剂,主要作用靶点为DNA,作用于DNA链间及链内交链,形成DDP~DNA复合物,干扰DNA复制,或与核蛋白及胞浆蛋白结合。属周期非特异性药。

(4) 安吖啶和DNA结合,对腺嘌呤、胸腺嘧啶碱基对的配对有影响。主要抑制DNA合成,对S和G2期细胞抑制作用较明显,对RNA的合成影响较小。

第二部分抗肿瘤药物新进展

第一节概述

近50年的抗肿瘤药物研究开发工作使肿瘤化疗取得相当的进步,特别是使血液系统恶性肿瘤患者生存时间明显延长,但严重威胁人类生命健康的占恶性肿瘤90%以上的实体瘤的治疗尚未达到满意的疗效,仍有半数癌症患者对治疗无反应或耐药而最终导致治疗失败。因此,发现并开发新型抗肿瘤药物仍然是药学家所必须面对的十分艰巨而长期的使命与挑战。随着分子肿瘤学、分子药理学的飞速发展使肿瘤本质得以逐步阐明和揭示;大规模快速筛选、组合化学、基因工程等先进技术的发明和应用加速了药物开发的进程;抗肿瘤药物的研究与开发已进入一个崭新的时代。当今抗肿瘤药物的发展战略有以下特点:①以占恶性肿瘤90%以上的实体瘤为主攻对象;②从天然产物中寻找活性成分;③针对肿瘤发生发展的机制寻找新的分子作用靶点(酶、受体、基因);④大规模快速筛选;⑤新技术的导入和应用:组合化学、结构生物学、计算机辅助设计、基因工程、DNA芯片、药物基因组学等。

抗肿瘤药物正从传统的非选择性单一的细胞毒性药物向针对机制的多环节作用的新型抗肿瘤药物发展,目前国内外关注的抗肿瘤作用的新靶点和相应的新型抗肿瘤剂或手段有:①以细胞信号转导分子为靶点:包括蛋白酪氨酸激酶抑制剂、法尼基转移酶(FTase)抑制剂、MAPK信号转导通路抑制剂、细胞周期调控剂;②以新生血管为靶点:新生血管生成抑制剂;③减少癌细胞脱落、黏附和基底膜降解:抗转移药等;

④以端粒酶为靶点:端粒酶抑制剂;⑤针对肿瘤细胞耐药性:耐药逆转剂;⑥促进恶性细胞向成熟分化:分化诱导剂;⑦特异性杀伤癌细胞:(抗体或毒素)导向治疗;⑧增强放疗和化疗疗效:肿瘤治疗增敏剂;

⑨提高或调节集体免疫功能:生物反应调节剂;⑩针对癌基因和抑癌基因:基因治疗——导入野生型抑癌基因、自杀基因、抗耐药基因及反义寡核苷酸、肿瘤基因工程瘤菌。本章就其中一些热点领域及最新进展简述之。

第二节新的抗肿瘤药物

目前或在相当一段时期内,传统细胞毒性药物仍将是肿瘤药物治疗的主题。该类药物的主要缺陷是对实体瘤疗效差,不良反应大,易产生耐药性。因此,新型细胞毒性药物的特点应是①针对实体瘤②从天然产物(植物、海洋生物等)中寻找新的化学结构和活性成分;③针对关键靶点如拓扑异构酶(TOPO)、微管系统、胸腺嘧啶脱氧核苷酸合成酶(TS)、DNA聚合酶、DNA引物酶等以提高选择特异性;④克服耐药

性。近10年来,细胞毒性药物的研发取得了显著的进展,美国国家癌症研究所(NCI)与制药公司和科研机构合作开发出一批前景良好的新型化合物正在临床前和临床I期研究阶段。见表15-1

表15-1.NCI正在研究中的细胞毒性新药

化合物性质、作用机制体内有效移植瘤研究阶段合作研究机构

PX-52-1(NSC607097) TOPO I、II抑制

人乳癌、黑色素瘤等临床I期日本协和发酵

Rebeccamycin analogue TOPO I、II抑制小鼠白血病、黑色素瘤临床I

期Bristol Myers

Penclomedine(NSC338720) DNA合成抑制剂人、鼠乳癌临床I期Ben Venue Lab.

O6Benzylguanine(苄基鸟嘌呤) DNA烷基转移酶人结肠癌、胶质瘤临床I期Bezelesin(NSC615291) DNA合成抑制剂人肾癌、结肠癌、乳癌临床I期

SarCNU(NSC354432) DNA合成抑制剂人胶质瘤、结肠癌临床前

期Pharmacia Upjohn

Dolastatin10(NSC376128) 抑制微管聚合人乳腺癌、非小细胞肺癌临床I

期Knoll

Phizoxin(NSC376128) 抑制微管聚合临床I期日本藤泽

506U78(NSC686673) 干扰鸟嘌呤代谢白血病、T细胞淋巴瘤临床I-II

期Glaxol Wellcome

5-Ethynyluracil(NSC687296) 双氢嘧啶脱氢酶

ODCC(NSC668281) 打断DNA链人肝癌、前列腺癌临床前日本麒麟

KPN5500(NSC650426) 不明人胃癌、乳腺癌、结肠癌临床I期

一.抗肿瘤烷化剂

1.四氮烯类药物(Tetrazines)

1.1米托唑胺(Mitozolomide)米托唑胺是双功能烷化剂氯乙基重氮的前体药物,在临床前期肿瘤试验及移植人类肿瘤的无胸腺小鼠研究中发现其抗瘤谱很广,骨髓抑制是该药的严重毒性,配合自体骨髓解救,其最高剂量可达400mg/m2。

1.2替莫唑胺(temozolomide)替莫唑胺的临床评价工作正在进行,在英国,I期临床试验发现每日分5次口服的给药方案有效,对胶质母细胞瘤有效,亦用于黑色素瘤。

1.3特洛西酮(Teroxirone,TGT)专供胸腹膜腔注射治疗癌性胸腹水。

2。硫酸酯类:Clomesone,Cyclodisone。

3.生物还原性烷化剂:KW2148:是MMC的双硫键化合物,适用于对丝裂霉素(MMC)耐药者,用量100mg/m2。

二.未分类抗肿瘤烷化剂:

阿多来新(adozelesin)阿多来新是人工合成抗生素CC-1065的一种类似物。CC-1065是从一种链丝菌培养液中分离得到的具有极强细胞毒作用的抗生素,有3种类似物adozelesin, bizelesin, carzelesin正在临床试验中。其作用机制独特,研究发现阿多来新对很多种肿瘤模型有效,通常静脉给药,循环中清除快;剂量限制性毒性是骨髓抑制,目前已进入III期临床研究阶段。

三.铂类:

顺铂肾毒性较大,第三代铂类抗癌药物奥沙利铂(oxaliplatin)和萘达铂(nedaplatin)在临床试验中取得了良好的效果。一项国际多中心临床III期试验表明奥沙利铂与5-FU联合应用,对大肠癌的总缓解率超过50%。目前,奥沙利铂已被认为是治疗晚期大肠癌的一线药,与TOPOI和TS抑制剂的联合化疗试验正在美国、欧洲、中国等地进行。奥沙利铂(oxaliplatin)肾毒性比顺铂小,奥沙利铂的剂量限制毒性是感觉神经病变,这种副作用有来年各种形式:一种是肢端感觉迟钝,给药后不久即可出现,通常几天内消失,如反复给药,症状持续时间将延长,但无长期性和累积性。第二种神经病变主要累积肢端,oxaliplatin 的毒性反应还有恶心、呕吐,骨髓抑制不常见也不严重。JM216 和萘达铂(nedaplatin)也有相当的疗效。萘达铂的肾脏毒性较小,临床II期试验表明其对肺癌、头颈部恶性肿瘤、睾丸和女性生殖系统肿瘤有明显的疗效。

四.抗代谢药物:新型抗叶酸药物:

胸腺嘧啶脱氧核苷酸合成酶(TS)把单磷酸脱氧尿嘧啶(dUMP)转换成单磷酸胸腺嘧啶(TMP),是DNA 合成过程中的关键酶之一。近年来发展了一系列新的TS特异性抑制剂,其中最著名的是raltitrexed (Tomudex)。

1. Raltitrexed是水溶性的TS特异性抑制剂,不影响RNA合成等其他细胞内生命活动,因而不良反应较小。临床试验中单药或与其他抗癌药及放疗联用,对头颈部恶性肿瘤、前列腺癌、肺癌、结直肠癌、胃癌、软组织肉瘤、白血病等有较理想的疗效。

TOMUDEX(ZD1694)正在进行临床II/III期试验,3mg/m2静脉输注5分钟,每三周一次,晚期乳腺癌患者中总有效率为25%,毒副反应主要为白细胞减少、转氨酶升高。

2. 双去氮四氢叶酸(LTX,DDA-THF):即洛美曲沙(lometrexol),还能抑制甘氨酰胺核苷酸转移酶(GAR),对肺鳞癌、卵巢癌和恶性纤维组织细胞瘤有效,目前正在进行II期临床研究。

3.乙基去氮氨喋呤(EDX,EDAM伊打曲沙):用量80 mg/m2,每5周一次,对非小细胞肺癌有效。4.甲基四氢高叶酸(5MTHHF):还可抑制蛋氨酸合成酶,毒副反应为骨髓抑制和粘膜炎,用量2.5mg/m2,每5周一次。

5.三甲氧苯氨喹唑啉(Trimetrexate,TMX,TMQ,三甲曲沙):对头颈癌、胃癌、非小细胞肺癌、乳腺癌等有效,用量8-12mg/m2,每5周一次。

6.Piritrexin(PTX,比曲克辛,哌利特森):对泌尿道上皮肿瘤较有效,最大耐受剂量为170mg/m2,毒性主要是骨髓抑制。

五.拓扑异构酶抑制剂

真核细胞DNA的拓扑结构有两类关键酶TOPOⅠ和TOPOⅡ调节,这两类酶在DNA复制、转录、重组,以及在形成正确的染色体结构、染色体分离、浓缩中发挥重要作用。

1. TOPOⅠ抑制剂:主要为喜树碱(Camptothecin)类化合物,近年发展了2个新的喜树碱类药物,即拓扑特肯(topotecen)和依连洛特肯(irinotecan).

1. 1拓扑特肯(topotecen):即9-二甲胺甲基10-羟喜树碱。临床上主要对卵巢癌、乳腺癌、小细胞和非小细胞性肺癌、宫颈癌、结直肠癌、前列腺癌等疗效较好,用量1.5 mg/m2,每天一次,连用五天,每3- 4周重复。

1. 2依连洛特肯(irinotecan):喜树碱11(CPT-11),为水溶性,体内受酶解成SN38而显效,毒性主要为骨髓抑制,用量100mg-150 mg/m2,每周一次。

其它TOPOⅠ抑制剂还有9A-Camptothecin,Campotosar,DX-8951等。由于TOPOⅠ与DNA片断的共价结合及非共价复合物的三维晶体结构已于最近阐明,新TOPOⅠ抑制剂的寻找又成为热点,发展喜树碱类药物的口服制剂以提高治疗指数也显得越来越重要。

2.TOPOⅡ抑制剂:TOPOⅡ抑制剂种类较多,近年来临床上疗效较好的有DNA嵌入型的阿霉素衍生物去甲柔红霉素(idarubicin)、吡喃阿霉素(pirarubicin)和非DNA嵌入型的鬼臼毒素类药物鬼臼噻芬甙(reniposid,VM-26,Vumon)等。原有抑制剂的改造又发现了一批新的TOPOⅡ抑制剂,如蒽环类抗生素MX2,AD32,AD198,AD312,吡啶并咔唑衍生物S-16020-2都进入了临床研究阶段。

3.DNA拓扑异构酶TOPOⅠ和TOPOⅡ双重抑制剂:9-甲氧基吡唑啉吖啶(pyrazoloacridine,PZA)是为治疗生长缓慢的实体瘤而合成的一类化合物;可嵌入DNA导致DNA的单链和双链断裂,单药II期临床研究显示PZA对实体瘤可能有广泛的应用前景,PZA具有对低氧细胞和静息期细胞及多药抗性细胞的毒性特点,与顺铂合用有协同的细胞毒作用,对于过度表达P-糖蛋白和多药抗性蛋白而产生抗药性的肿瘤细胞仍然有效。

中国科学院上海药物研究所最近从药用植物红根草中提取到有效成分,经修饰后得到一个全新的抗肿瘤化

合物沙尔威辛(salvicine),也是TOPOⅡ抑制剂,体内外实验显示其对肺癌、胃癌等疗效明显,现已完成临床前研究工作。

六.微管蛋白活性抑制剂

有大量的天然与合成化合物能干扰微管蛋白的功能。它们主要是与微管作用抑制微管聚合,使纺锤体无法形成从而使细胞分裂停止在有丝分裂中期;或是促进微管聚合、抑制微管解聚而抑制细胞分裂。微管蛋白活性抑制剂是最有效的抗肿瘤药物之一。

1.抑制微管聚合药物:失碳长春碱(5’去甲去氢长春碱,NVB,VRB)为长春碱的半合成品,其特点是在保持抑制肿瘤微管形成作用的同时对神经轴索微管的抑制较轻,故神经毒性比较小。体外对非小细胞肺癌抑制作用强,体内分布在肺组织的药物浓度高,临床多用于非小细胞肺癌,单用有效率为30%,常与DDP、5FU合用,有效率高达65%;对乳腺癌有效,单用有效率可达46%,与ADM、5FU合用,初治病人有效率达40-50%,复治病人有效率达15%以上;用量25-30mg/m2每周一次。

利索新(Rhizoxin):由霉菌Rhizopus sinensis培养液中提取,在ng浓度水平即达到IC50效应,目前尚在试验中。

2抑制微管解聚药物:紫杉醇(Taxol,Paclitaxel)类药物是近年来发现的新作用机制的细胞毒类抗肿瘤药物,从短叶紫杉(Taxus brevifolia)及中国红豆杉树皮提取,产量低;因其化学结构复杂,人工合成存在诸多困难。紫杉醇及其衍生物紫杉特尔(docetaxel,Taxotere)能促使微管蛋白迅速聚集成微管,并结合到微管上抑制微管的解聚,从而使细胞有丝分裂终止。临床上对卵巢癌、乳腺癌、非小细胞肺癌、头颈部恶性肿瘤等有显著疗效。单药用药对乳腺癌有效率可达56%,可与ADM、CTX、DDP等合用,有效率可高达94%,用量135-175 mg/m2每3—4周一次。由于紫杉醇的溶解度很低,注射剂中需加入大量聚氧乙基蓖麻油(Cremophor EL)助溶,因而可能易过敏;不良反应大和耐药性的产生,许多研究机构正在探寻新的紫杉醇衍生物,并开发缓释等紫杉醇等紫杉醇新剂型。

七胞信号转导分子为靶点的抗肿瘤药物

细胞的活性受外部信号控制,外部信号转导到细胞内部引起细胞内一系列反应,信号转导包括多种细胞内途径,最经典的为丝裂原活化的蛋白激酶(MAPK)信号转导通路,在肿瘤生长、转移过程中起重要作用的一些生长因子及其受体都是通过MAPK信号转导通路起作用的。

1.丝裂原活化的蛋白激酶(MAPK)抑制剂Sebolt-Leopold等证明抑制MAPK信号传导通路在体外可使肿瘤细胞恢复到非转化的表型,体内则能抑制肿瘤的生长。激活的MAPK表达水平增高已在人的多种肿瘤细胞中检测到,包括乳腺癌、恶性胶质瘤和肾、结肠、肺原发性肿瘤。细胞信号转导异常,导致恶性肿瘤快速增殖、无限生长。针对MAPK信号转导通路的各个环节研究MAPK通路特异性抑制剂,从理论上讲能够从根本上防治恶性肿瘤,。Sebolt-Leopold等测定了MEK的一个新抑制剂PD184352的性质,证明其特

异性地抑制MEK1,并且在相对低浓度下阻止多种肿瘤细胞的MAPK活化。然而,鉴于MAPK通路在从免疫反应和神经细胞功能到卵母细胞成熟的正擦黑能够信号传递中无处不在的广泛作用,评价MEK抑制剂对正常生理活动的潜在负效应是非常重要的。以下介绍两类研究最活跃、进展较快的细胞信号转导过程中关键酶的抑制剂。

2.蛋白酪氨酸激酶(PTK)抑制剂 PTK是一组能催化ATP上的磷酸基转移到许多重要的蛋白质的酪氨酸残基上使其磷酸化,从而激活各种底物酶,通过一系列反应影响细胞的生长、增殖和分化。真核细胞的生长因子如EGF、PDGF、胰岛素的受体和许多癌基因的表达产物都具有PTK活性。多种肿瘤细胞PTK活性异常增高,因此PTK 是一个具有非常重要意义的抗肿瘤靶点。目前PTK抑制剂主要有黄酮类、肉桂酰胺类、苯乙烯类、芪和苯胺类、二底物型抑制剂、吡哆嘧啶类、吡哆并喹唑啉和联硒双吲哚类等。来源于天然产物的有三羟异黄酮,erbstatin, lavendustin A, herbimycin A 等;其中erbstatin是PTK的双底物竞争性抑制剂;herbimycin A则是一种不可逆的共价抑制剂;这种奇特的作用方式将为发展新型PTK抑制剂提供思路。合成的PTK抑制剂有tyrphostin, 它是基于erbstatin和酪氨酸的结构设计的,随后有发展了多种结构各异的抑制剂。迄今为止已证明许多PTK抑制剂有抗癌活性,部分可诱导白血病细胞分化,PTK

抑制剂与其他抗癌药物合用治疗癌症也取得了一些可喜的成果。小分子肽类受体酪氨酸激酶(RTK)抑制剂的研究已取得显著的进展,如具有RTK活性的表皮生长因子(EGF)受体小分子肽类抑制剂PD158780、PD169540、CL387785、ZD1839、CP358744、CGP59326、CGP59326-A等在体内外试验中显示出很强的抗肿瘤活性,已准备进入临床试验;具有RTK活性的血小板源性生长因子(PDGF)受体小分子肽类抑制剂PD-166285可明显延长荷瘤裸鼠的生存时间;SU-101已进入III期临床试验,且因其能增加细胞毒类抗肿瘤药物BCNU的作用,正在准备将两药合用进行II期临床试验。

3.法尼基转移酶(FTase)抑制剂Ras基因的表达产物Ras蛋白存在于多种肿瘤中,Ras蛋白是一种三磷酸鸟苷(GTP)的结合蛋白,调控细胞的有丝分裂。Ras蛋白在细胞的增殖和恶性转化方面起重要作用,其最终须与胞浆膜结合才能发挥生物学作用,从胞浆到胞膜需要Ras蛋白的翻译后修饰,即从半胱氨酸残基法尼基化开始, 法尼基后,3个C末端的氨基酸残基被蛋白酶水解; 法尼基集团的结合使分子容易插到胞膜中,这是Ras成熟必须的第一步.FTase是近年来发现的与Ras蛋白异戊二烯化修饰密切相关的一种必需酶,抑制FTase活性,阻止Ras蛋白的法尼基化,可以有效地抑制肿瘤细胞的增殖。正在进行临床前和临床研究的FTase抑制剂(FTIs)可分为:①法尼基二磷酸(FPP)竞争性FTase抑制剂(FPP competi t ive FTIs):FPP是FTase 的作用底物之一,被FTase的α亚基所识别,法尼基转移到受体肽上需与Mg2+ 配位,这一机制为设计FTIs提供了思路。这类FTIs如Manumycin A,L-704272,BMS-186511,J-104871等正在进行临床前研究。②CAAX-competitive FTIs: FTase催化的法尼基反应是在C端具有CAAX序(其中C 为半胱氨酸,A常为脂肪类氨基酸,X常为甲硫氨酸、丝氨撒、丙氨酸、谷氨酸)的Ras蛋白,如

K-RasB,K-RasA,N-Ras,H-Ras等。基于所需CAAX的结构特征与酶构象上的适应性,现已设计并合成了具有FTase识别与结合的Ras蛋白C端CAAX序四肽结构特征的肽模拟物,如L-739749,L-739550,

L-744832,L-745631,FTI-276,FTI-277,Sch-44342,Sch-54329,Sch-66336,Sch-59228等。可抑制有H-Ras,K-Ras和N-Ras突变的恶性肿瘤。其中Sch-66336已进入临床I期研究。

八.肿瘤新生血管生成(TA)抑制剂

原发肿瘤的生长和转移是依赖于新血管生成(angiogenesis)的。肿瘤侵袭转移是肿瘤治疗失败的主要原因。以肿瘤的血管生成的各个环节及其发生过程中的生化改变为靶点,开发和研究抑制血管生成,有效地阻止肿瘤的生长和转移的药物——TA抑制剂是当今新型抗肿瘤药物研究最活跃的领域之一。总体来说,血管生成抑制剂有如下4种作用途径:①阻断内皮细胞降解周围基质的能力;②直接抑制内皮细胞的功能;

③阻断血管生成因子的合成和释放,拮抗其作用;④阻断内皮细胞表面整合素的作用。TA抑制剂具有诸多优点:1肿瘤发生时,血管形成已被启动,故具有较高的特异性;2血管内皮细胞暴露于血流中,药物能直接发挥作用,剂量小、疗效高、不良反应小;3内皮细胞基因表达相对稳定,不易产生耐药性。目前已有20余种TA抑制剂分别进入I-III期临床试验,大致可分为5大类,见表15-2。

表15-2临床试验中的血管生成抑制剂

类别化合物/作用机制研究阶段研制机构

1. 1.调节基质反应抑制基底膜降解的药物Marimastat 临床III期:胰腺癌、乳腺

癌British Biotech

AG3340 临床III期:前列腺癌、非小细胞肺癌Agouron

Neovastat 临床III期:非小细胞肺癌Aetema

CGS27023A 临床I/II期Novartis

COL-3 临床I期Collagenex

BMS-27529 临床I期Bristol-Myers Squibb

直接抑制内皮细胞的药物 TNP470/抑制内皮细胞增殖临床II期:成人实体瘤晚

期 TAP Pharmaceut

Thalidomide /未知临床II期:Kaposi肉瘤、乳腺癌Commercially available

Squalamine/抑制H/Na交换临床I期Magainin

CA4P/诱导增殖的内皮细胞凋亡临床I/II期Oxigene

Endostatin/抑制内皮细胞增殖临床I期EntreMed/BMS

抑制血管生长因子活化的药物 VEGF单克隆抗体临床II/III期:肺癌、乳腺癌、前列腺

癌Genetech

SU5416/阻滞VEGF受体信号临床I/II期:Kaposi肉瘤,实体瘤Sugen.Inc

SU6668/阻滞VEGF, FGF, EGF受体信号临床I期Sugen.Inc

PTK787/ZK22584/阻滞VEGF受体信号临床I/II期Novartis

IFN-α/抑制Bfgf,VEGF产生临床II/III期Commercially available

抑制内皮细胞特异性整合素的药物Vitaxin/αVβ3人源化单克隆抗体临床II期Ixsys

EM D121974/αVβ3小分子拮抗剂临床III期Merck

其它PF4/抑制内皮细胞增殖临床II期

Repligen

羧基氨咪唑/抑制钙内流临床III期NCI

IM862/未知临床III期Cytran

苏拉明临床II期Parke-Davis

IL-12 临床II期Genetics.Inc

DS-4152 临床II期Daiichi

ZD-0101/CM101 临床II期Zeneca

AE-941 临床II期 AEtema

以此策略为基础研制开发的抗肿瘤药物—TA抑制剂将不同于传统的细胞毒类药物。血管生成抑制剂直接作用于运动的及增殖的毛细血管内皮细胞,特异性高的TA抑制剂不太可能造成骨髓抑制、胃肠道反应或脱发等传统化疗药物的毒副反应,但由于其对肿瘤血管内皮细胞及正常血管内皮细胞并无特异的选择性,因此对伤口愈合及女性生殖系统的生理功能(如月经和妊娠)可能会有一定影响。TA抑制剂使生长的毛细血管床退化是一非常缓慢的过程,因此其给药方案将是长期的;相对于溶瘤而言,研究证实,TA抑制剂在引起新生血管退化的同时可以引起瘤体的消退。人的抗血管生成治疗始于1988年,目前大约有20中血管生成抑制剂已进入临床试验。大部分I、II期临床试验主要观察药物的安全性、给药剂量、副作用及初步疗效,III期临床主要考察药物的有效性。所有患者在治疗中均离不开常规的治疗,即一半患者接

受常规治疗同时给予血管生成抑制剂,另一组患者接受常规治疗的同时给予安慰剂。Endostatin和angiostatin虽是目前已知的较强的内源性血管生成抑制剂,但目前二者均未用于临床研究,原因是无法获得足量的这些小分子蛋白,生产高纯度安全制剂的工艺有待进一步完善。综上所述,TA抑制剂的应用将成为控制肿瘤生长和转移的一个重要策略,选择合理的治疗时机和治疗方案,与化疗、疗的联合应用,是提高传统化、放疗的疗效并使处于肿瘤消退期的患者微转移处于静息状态,从而控制肿瘤的转移和复发。

九.耐药逆转剂(RRA)

临床化疗失败的重要原因是肿瘤细胞对化疗药物产生耐药性,大多数肿瘤患者的死因与耐药直接或间接相关。因此,寻找耐药逆转剂是抗肿瘤药物研究的重要策略之一。肿瘤耐药多为多药耐药(MDR),也有单药耐药,产生的可能原因是药物代谢障碍、DNA修复机制障碍、DNA多聚酶活性改变等。另外,耐药是凋亡抑制的表现。一些与凋亡抑制相关的癌基因(如bcl-2,bcr/abl,NF-κB等)的表达产物可阻断或阻碍多种因素(如化疗药物、辐射、激素等)诱导的肿瘤细胞凋亡,产生耐药性。理想的MDR逆转剂应该具备以下条件:①安全,对正常组织毒性小;②在体内及肿瘤组织能达到体外有效浓度;③本身具有一定的抗肿瘤活性;④稳定,体内半衰期长;⑤其代谢物也有效。多药耐药逆转战略为:以Pgp及上述耐药相关蛋白为作用靶点,筛选设计合成耐药相关蛋白逆转剂;寻找耐药肿瘤有效的凋亡诱导剂。目前正在研究中的作用于Pgp的逆转剂有:①钙拮抗剂,主要有verapamil及其衍生物等,在mdr1翻译水平抑制Pgp合成及其活性,部分药物已在临床使用;②钙调蛋白拮抗剂,包括chlorpromazine等吩噻嗪类衍生物以进入临床试验;③环孢菌素类:环孢菌素A及其结构类似剂PSC833,SDZ280-466等,阻断P-glycoprotein,能改变抗癌药物的药代动力学,以显示出良好的临床应用前景;④喹啉类:quinidine等已进入临床试验;

⑤抗雌激素类化合物:其中tamoxifen研究较深入,tamoxifen与verapamil联用疗效更好。以上药物疗效报道不一,不良反应较大。其它耐药逆转剂有:①反义核酸与核酶:针对mdr1的反义核酸或核酶,破坏肿瘤细胞Pgp mRNA的表达;临床应用需要合适的转移载体;②细胞因子TNF-α;③GSH耗竭剂VitaminK3, BSO(丁硫氨酸亚砜胺);④蛋白药物交联剂等。

结语

人类经过近五十年的不懈努力,恶性肿瘤的药物治疗已取得巨大进步。分子生物学的飞速发展以及对恶性肿瘤发生演进过程的深入认识和研究正在逐步揭示恶性肿瘤的本质,抗肿瘤药物研发已进入一个新的阶段。紫杉醇等药物的研究成功,表明继续寻找有新作用机制及独特化学结构的细胞毒性药物仍有重要意义。新型抗肿瘤药物如生长因子抑制剂、肿瘤血管生成抑制剂、生物反应调节剂、肿瘤耐药逆转剂、端粒酶抑制剂、基因工程药物等有着美好的研究开发前景,从而最终达到根治恶性肿瘤的目标。

第三部分蛋白酪氨酸激酶——前景光明的抗肿瘤靶点

第一节前言

癌症极大威胁人类健康,抗肿瘤研究是当今生命科学中极富挑战性且意义重大的领域。目前,临床上常用的抗肿瘤药物主要是细胞毒类药物,这类抗癌药具有难以避免的选择性差、毒副作用强、易产生耐药等缺点。近年来,随着生命科学研究的飞速进展,恶性肿瘤细胞内的信号转导、细胞周期的调、细胞凋亡的诱导、血管生成以及细胞与胞外基质的相互作用等各种基本过程正在被逐步阐明。以一些与肿瘤细胞分化增殖相关的细胞信号转导通路的关键酶作为药物筛选靶点,发现选择性作用于特定靶点的高效、低毒、特异性强的新型抗癌药物已成为当今抗肿瘤药物研究开发的重要方向。

蛋白酪氨酸激酶是一类具有酪氨酸激酶活性的蛋白质,可分为受体型和非受体型两种,它们能催化ATP 上的磷酸基转移到许多重要蛋白质的酪氨酸残基上,使其发生磷酸化。蛋白酪氨酸激酶在细胞内的信号转导通路中占据了十分重要的地位,调节着细胞体内生长、分化、死亡等一系列生理化过程。

蛋白酪氨酸激酶功能的失调则会引发生物体内的一系列疾病。已有的资料表明,超过50%的原癌基因和癌基因产物都具有蛋白酪氨酸激酶活性,它们的异常表达将导致细胞增殖调节发生紊乱,进而导致肿瘤发生。此外,酪氨酸基酶的异常表达还与肿瘤的侵袭和转移,肿瘤新生血管的生成,肿瘤的化疗抗性密切相关。因此,以酪氨酸激酶为靶点进行药物研发成为国际上抗肿瘤药物研究的热点,为此投入的研究经费也是其它任何一个非传统的肿瘤靶点所无法匹敌的。

目前为止,已有十多种蛋白酪氨酸激酶抑制剂和抗体进入I-Ⅱ期临床试验阶段,个别的已经上市,并取得了令人鼓舞的治疗结果。基中,Genentech公司和罗氏药厂联合研究和生产的

HerceptinTM(Trastuzumab)是一种抗酪氨酸激酶受体HER2/neu的人源化的单克隆抗体。1998年,美国食品的药物管理局(Food and Drug Administration, FDA)正式批准Herceptin用于治疗某些HER2阳性的转移性乳腺癌。2001年5月,N ovartis公司研发的针对酪氨酸激酶Bcr-Abl的抑制剂GleevecTM (imatinib mesylate)由于对治疗慢性髓样白血病(chronic myelogenous leukemia,CML)具有非常好的疗效,尚未完成Ⅲ期临床就被FDA批准提前上市,用于治疗费城染色体呈阳性(Philadelphia chromosome – positive, Ph+)的慢性髓样白血病患者,引起了巨大的轰动。GleevecTM是第一个在了解癌症的病因后鸽是设计开发,并取得了显著成效和的肿瘤治疗药物,它的研发成功可以说是癌症治疗的一个里程碑。这一重大成就被美国《科学》杂志列入2001年度十大科技新闻。纽约《时代》杂志将其作为杂志的封面,称GleevecTM 开创了药物研发的新时代。2002年2月,美国FDA又批准GleevecTM 用于胃肠基质瘤(gastrointestinal stromal tumors, GLST)的治疗。2002年7月,AstraZeneca公司研发的IressaTM (ZD1839又被美国FDA 批准用于治疗经过标准含铂类方案和紫杉萜化疗后仍然继续恶化的终未期非小细胞肺癌患者,这也是第一种用于实体瘤治疗的针对特定靶点挑战分子酪氨酸激酶抑制剂。

Herceptin,Gleevec以及Iressa的上市进一步证明了以特定靶点尤其是以酪氨酸激酶为靶点进行抗肿

瘤药物的研发是21世纪最有可能获得突破性进展的抗肿瘤药物领域,具有十分广阔的前景。本文将就酪氨酸激酶在肿瘤发生发展中的作用,以及靶向于酪氨酸激酶的小分子抑制剂及抗体研发的最新进展做一终述。

第二节受体型酪氨酸激酶与肿瘤

目前至少已有近六十种分属20个家族的受体酪氨酸激酶被子识别。所有受体酷氨酸激酶都属于I型膜蛋白,其分子具有相似的拓朴结构:糖基化的胞外配体结合区,疏水的单次跨膜区,以及胞内的酪氨酸激酶催化结构域及调控序列。不同受体酪氨酸激酶结合,将导致受体发生三聚化,并进一步使受体胞内区特异的受体酪氨酸残基发生自身磷酸化或交叉磷酸化,从而激活下游的信号转导通路。许多肿瘤的发生、发展都与酪氨酸激酶的异常表达有着极其密切的联系,下面将对几类与肿瘤的发生发展最为密切的受体酪氨酸激酶的研究迸展做一简介。

一、表皮生长因子受体(Epidermal grovth factor receptor, EGFR)家族

EGFRPE包括EGFR、ErbB2、ErbB4等4个成员,其家族受体酪氨酸激酶(R TK)以单体形式存在,在结构上由胞外区、跨膜区、胞内区3个部分组成,胞外区具有2个半氨酸丰富区,胞内区有典型的ATP结合位点和酪氨酸激酶区,其酪氨酸激酶活性在调节细胞增殖及分化中起着至关重要的作用。

人的egfr基因定位于第7号染色体的短臂(7p12.3-p12.1),它编码的产物EGFR由1210个氨基酸组成,蛋白分子量约为170kDa,其中,712-979位属于酪氨酸激酶区。EGFR的专一配体有EGF、TGF、amphiregulin,与其他EGFR家庭成员共有的配体有(cellulin(BTC)、heparin-binding EGF(HB-EGF)、Epiregulin(EPR) )等。

EGFR在许多上皮业源的肿瘤细胞中表达,如非小细胞性肺癌,乳腺癌、头颈癌,膀胱癌,胃癌,前列腺癌,卵巢癌、胶质细胞瘤等。另外,在一些肿瘤如恶性胶质瘤、非小细胞性肺癌、乳腺癌、儿童胶质瘤、成神经管细胞瘤及卵巢癌等中还可检测到EGFR缺失。最为常见的EGFR缺失突变型是EGFRⅧ,EGFRⅧ失去了配体结合区,但是可自身活化酪氨酸激酶,刺激下游信号通路的激活,而不依赖于与其配全结合。EGFR在许多肿瘤中的过表达和/或突变,借助信号转导至细胞生长失控和恶性化。另外,EGFR的异常表达还与新生血管生成,肿瘤的侵袭和转移,肿瘤的化疗抗性及预后密切相关。EGFR高表达的肿瘤患者,肿瘤恶性程度高,易发生转移,复发间期短,复发率高,患者的存活期短。

ErbB2,又名HER-2/neu,是EGFR家族的第二号成员,ErbB2通过与EGFR家族中其它三位成员构成异源二聚体,而发挥生物学作用,尚未发现能与其直接结合的配体。编码ErbB2的基因neu最早从大鼠神经母细胞瘤中分离得到,人类体细胞内neu基因的同源基因,又称为HER-2或erbB2,位于人第17号染色体的长臂(17q21.1),它编码的产物ErbB2由1255个氨基酸组成,蛋白分子量约为185Kda,其中,720-987位属于酪氨酸激酶区。

ErbB2通常只在胎儿时期表达,成年以后只在极少数组织内低水平表达。然而在多种人类肿瘤中却过度表达,如乳腺癌(25-30%)、卵巢癌(25-32%、肺静癌(30-35%)、原发性肾细胞癌(30-40%)等。过度表达的原因主要是ErbB2基因扩增(95%)或转录增多(5%)。

1987年,Slamon等人首行先报道了ErbB2扩增和乳腺癌临床预后不良之间的显著关系,其显著性高于雌激素、孕激素等指标,并在以后的研究中得到大量证实。随后,ErbB2表达水平和乳腺癌治疗效果间的关系得到广泛研究,人们发现ErbB2高表达乳腺癌患者对他莫昔芬(tamoxifen)治疗、单独的激素疗法、以及环磷酰胺、甲氨喋呤、5-氟脲嘧啶联合化疗产生耐受。研究还表明,ErbB2在细胞的恶性转化中发挥重要作用,并能促进恶性肿瘤转移。ErbB2受体过度表达往往提示乳腺癌恶性程度高,转移潜力强,进展迅速,化疗缓解期短,易产生化疗和激素治疗抗性,生存率和生存期短,复发率高。

和ErbB4对肿瘤的作用目前尚不清楚,但在肿瘤形成模型的临床前研究发现,ErbB3、Erb3与EGFR、ErbB2共表达后会使肿瘤恶性程度明显增加。

二、血管内皮细胞生长因子受体(Vascular endothelial growth factor receptor, VEGFR)家族VEGFR家族的成员包括:VEGFR1(Flt-1)、VEGFR2(KDR/Flk-1)、VEGFR3(Flt-4),这一家族的受体在细胞外存在着7个免疫球蛋白样的结构域,在胞内酪氨酸激酶区则含有一段亲水手插入序列。

VEGFR1位于人第13号染色体的长臂(13q12),由1338个氨基酸组成,827-1158位属于酪氨酸激酶区。VEGFR2位于第13号染色体的长臂(4q12),由1356个氨基酸组成,845-1173位属于酪氨酸激酶区。VEGFR3位于第5号染色体的长臂(5q35.5),由1298个氨基酸组成,845-1173位属于酪氨酸激酶区。

Flt-1的配体有VEGFR121,VEGFR165,VEGF-B,PIGF;KDR/Flk-1的配体有VEGFR121,VEGFR145,VEGFR165,VEGF-C,VEGF-D;Flk-4的配体有VEGF-C,VEGF-D。这些配体都属于血管内皮生长因子(Vascular Endothelial Grovth Factr, VEGF)超家族,其中VEGFR121,VEGFR145,VEGFR165是VEGF-A (即通常所指的VEGF)经不同剪切形成的不同的多肽形式,VEGFR165又是主要作用形式,与VEGF的生物学活性密切相关。

在实体瘤的恶性生长和转移中,肿瘤的新生血管生成起着非常重要的作用,它为肿瘤的生长提供了所必需的营养和氧气。VEGF作为已知最强的血管渗透剂和内皮细胞特异的有丝分裂源,在内皮细胞的增殖、迁移和血管构建中起着重要的作用。它的表达水平和肿瘤组织的血管化程度及恶性程度呈现明显的正相关。VEGF主要是通过作用于血管内皮细胞上高亲和力的受体Flk-1和KDR/Flk-1而发挥其生物学作用的,两者具有不同信号转导途径。其中KDR/Flk-1在介导VEGF的生物效应中最为重要,与细胞趋化性、细胞的分裂、肌动蛋白重组密切相关。Flk-1虽然与VEGF结合的亲和力更强,而且磷酸化作用也相似,但对细胞的促分裂作用却小得多。基因剔除小鼠的研究发现,在KDR/Flk-1缺失的小鼠中,内皮细胞无法生成,从

而使血管岛,血管的开成无法进行;而在Flk-1缺失的小鼠中,内皮细胞可以生成,但是内皮细胞排列形成血管管腔的过程受到了抑制。

Flk-4高度表达于胚胎血管发生时的血管母细胞、静脉和淋巴管,但是在发育到胎儿以后,Flk-4仅在淋巴内皮细胞表达。在多种肿瘤的病程中,Flk-4介导了VEGF-C,VEGF-D的生物学效应,诱导肿瘤淋巴管形成,促进肿瘤淋巴侵入和淋巴结转移。此外,Flk-4缺失的小鼠中,务砭和新生血管可以生成,但是由于血管管腔的缺乏,使得一些较大的血管无法规则地排列,这一结果提示,Flk-4在新生血管生成中发挥了重要的作用。

三、血小板衍生生长因子受体(Platelet-derived growth factor receptor, PDGFR)家族PDGFR家族的成员除了PDGFRα和PDGFRβ这外,还包括集落刺激因子1受体(Colony stimulating factor-1receptor, CSF-1R)、干细胞生长因子受体(Stem cell factor receptor, SCFR/KIT)、FLK2/FLT3。这一家族的受体在细胞外存在着5个免疫球蛋白样的结构域,在胞内酪氨酸激酶区则含有一段亲水插入序列。PDGFRα位于人第4号染色体的长臂(4q12),由1089个氨基酸组成,593-954位属于

酪氨酸激酶区。PDGFRβ位于人第5号染色体的长臂(5q3-q32),由1106个氨基酸组成,600-962位属于酪氨酸激酶区。

PDGFRα、PDGFRβ的配体为血小板衍生生长因子PDGF,功能性的PDGF是由A链和B链通过二硫键连接成的二聚体,包括:PDGF-AA、PDGF-BB和PDGF-AB。PDGFRAA只能与受体二聚体PDGFRαα结合;PDGF-AB可以与PDGFRαα和PDGFRαβ结合;而PDGFR-BB与PDGFRαα、PDGFRαβ、PDGFRββ三种PDGFRα二聚体类型都能结合。

PDGFR主要存在于成纤维细胞、平滑肌细胞中,但也同时在肾、睾丸、脑中表达。PDGFR与肿瘤发生有密切的关系,在大多数胶质母细胞瘤中,存在着PDGF及其受体形成的自分泌环路,这一环路与肿瘤的发生,发展有着极其密切的关系。另外,相似的环路也在黑色素瘤、脑膜瘤、神经内分泌肿瘤、卵巢癌、前列腺癌、肺癌和胰腺癌中存在。此外,PDGFR的酪氨酸激酶区和Tel基因发生T(5:12)染色体易位,形成融合蛋白Tel-PDGFR,在慢性粒单核细胞白血病患者的细胞中大量表达。

KIT/SCFR位于人第4号染色体的长臂(4q12),由976个氨基酸组成,589-937位属于蛋白激酶区。干细胞生长因子(Stem cell factor, SCF)是KIT/SCFR的配体。KIT/SCFR与机体的造血功能,肥大细胞的发育,黑素生成,配子形成以及Cajal间质细胞的发育密切相关。

研究发现,KIT/SCFR存在着30多种功能获得性(gain-of-function, GOF)突变形式,它们是许多肿瘤发生、发展的直接诱因。在大多数胃肠道基质瘤(gastrointestinal stronal tumor, GIST)患者中,c-kit基因在近膜区(外显子11)发生了GOF点突变,使得KIT/SCFR结构性地激活;促进了肿瘤的生长;c-kit基因在激酶区(外显17)的GOF 点突变与肥大细胞白血病,无性细胞瘤的发生密切相关;c-kit基因的GOF

点突变及及部分基因缺失还与急性髓样白血病(acute myeloid leukemia)的发生发展密切相关。此外,在70%的小细胞肺癌患者中存在着SCF及KIT/SCFR自分泌环路,这一环路的存在有利于肿瘤不依赖于生长因子的生长。

FLK2/FLT3位于人第13号染色体的长臂(13q12),由993个氨基酸组成,610-943位属于蛋白激酶区。FL是FLK2/FLT3的配体。FLK2/FLT3主要表达于未成熟的造血细胞、胎盘及脑中,与其他造血生长因子协同作用,共同维持干细胞、祖细胞以及抗原递呈细胞DC、自然杀伤细胞的生长。研究发现,约1/3的急性粒细胞白血病(acute myeloblastic leukaemias)患者联重复序列发生突变,使近膜区的长度出现多态性,引起FLK2/FLT3酪氨酸激酶不依赖配体持续活化,它可能性与其它染色体易位协同作用。共同促进白血病的发生。

四、成纤维细胞生长因子受(Fibroblast growth factor receptor, FGFR)

FGFR家族成员包括FGFR1(flg)、FGFR2(bek)、FGF3R、FGFR4。这一家族的受体在细胞外存在着3个免疫球蛋白样的结构域和一段酸性残基序列,在胞内酷氨酸激酶区则含有一段亲水插入序列。

FGFR的配体为成纤维细胞生长因子。FGF只有在辅助分子肝素硫酸糖蛋白(heparin sulfate proteoglycan, HSPG)的协同作用下,才能与FGFR作用。FGF与FGFR以2:2:2的比例形成二聚体,每个FGF与其中一个受全的D2、D3区相互作用的同时,还与另一受体的D2区结合,以促进配受体复合物的稳定。FGFs主要由中胚层来源的细胞产生,有强烈促增殖和分化作用,对内皮细胞、血管平滑肌细胞、成纤维细胞等均有很强的促有丝分裂作用。体内外实验均表明它具有促血管生成的作用。FGF在血管生成的作用包括:(1)促过血管内皮细胞的增殖和迁移;(2)加速具有降解基底膜作用的蛋白激酶释放;(3)促进内皮细胞形成管状结构。另外,FGF还与肿瘤细胞的迁移有关。FGFRs在内皮细胞和多种肿瘤细胞中均有表达,近来的显性失活突变体实验表明FGFR-1在小鼠胚胎发育过程中,对于维管结无能的形成和维持具有极其重要的作用。

五、胰岛素受体(Insulin receptor, InsR)家族InsR受体家族的成员包括胰岛素受体的相关性受体Insulin receptor-related receptor, IRR)三个成员。这亚家族的受体由2个(半分子通过二硫键形成三个异源二聚体),亚基包含1个半胱氨酸丰富区,且提供了生长因子结合产位,而亚基则提供了跨膜区和胞内的酪氨酸激酶区。

IGF1R位于人第15号染色体的长臂(15q25-q26),包括一个130kDa的α亚基和一个95kDa的β亚基。由1367个氨基酸组成,979-1254位属于蛋白激酶区。IGF1R能与IGF-I(Insulin-like growth factor-I)和IGF-Ⅱ(Insulin-like growth factor-Ⅱ)以提高的亲和力(Kd分别为1nM和3nM)结合,IGF1R也可以和胰岛素结合,不过亲和力低了100倍。

IGF-I、IGF-Ⅱ对乳腺癌、颈癌、结肠癌和肺癌等多种肿瘤有促增殖和抑制凋亡的作用。IGF1R在乳腺癌

颈癌中过表达,且对乳腺癌的病理过程有很大的影响。另外,IGF1R与眼色素底的黑色素瘤的转移密切相关,是这类肿瘤转移的预示因子。

六、肝细胞生长因子受体(Hepatocyte growth factor receptor, HGFR)家族HGFR家族的受体包括Met/ HGFR和RON/MSPR。这一家族的受体以一种异二聚体的形式存在,包括α、β二个亚基,二亚基以二硫键相连,α亚基位于胞外,β亚基伸入膜内,且含有一个酪氨酸激酶区。

Met位于人第7号染色体的长臂(7q31),包括一个50kDa的α亚基和一个145kDa的β

亚基。由1408个氨基酸组成,1096*1355位属于酪氨酸激酶区。肝细胞生长因子(hepatocyte growth factor , HGF),又名分散因子(Scatter factor , SF)是Met的配体。

Met与HGF/SF在乳腺癌、结肠癌、胃癌、前列腺癌等多种肿瘤中共表达,Met的过表达、HGF/SF的上调与这些肿瘤的转移和复发密切相关,已有的研究表明,Met极有可能成为诊断肿瘤转移和评价预后反应的重要指标。进一步分子机理研究表明,HGF/SF能够诱导β-连环蛋白(β-catenin)的酪氨酸磷酸化,破化肿瘤细胞间的粘附,从而促进细胞运动。HGF/SF还可以诱导尿激酶及其受体的表达,从而激活蛋白磷信号途径,引起胞外基质的降解。蛋白酶降解胞外基质,破坏细胞粘附,提高细胞运动性是肿瘤细胞侵袭的关键。

另外,Met的GOF点突变与肾癌的发生发展密切相关。

七、Tie家族

Tie家族包括两个成员:Tie1和Tie2(Tek)。Tie家族成员都有2个胞外的Ig-like结构域和一个胞内的酪氨酸酶活性区域。Tie2位于人第9叼染色体的短臂(9p21),由1124个氨基酸组成,814-1096位属于蛋白激酶区;Tie1位于人第1号染体的短臂(1p34-- p 33),由1138个氨基酸组成,839-1118位属于蛋白激酶区。

Tie2受体的专一配体主要为Angiopietin (Ang)家族成员,包括Ang1、Ang 2、Ang3、 Ang4。 Ang1和Ang2都可以与Tie2结合,但只有Ang1可以磷酸化激活Tie2,Ang 2则是Tie2受体的拮抗剂,有关Ang3、Ang4的研究刚刚开始,Ang4的作用可能与Ang1相似。Tie1的配体目前尚不清楚。

Tie家族主要在内皮细胞中表达,胎儿时期所有的内皮细胞中均可能检测到Tie1和Tie2的表达,而在成人组织的内皮细胞中,主要只检测到Tie2的表达,而Tie1仅发现在部分血管内皮细胞中有表达,另外,在毛细血管母细胞瘤,血管内皮细胞瘤,胃腺癌细胞中发现Tie过表达。

与VEGFR家族成员类似,Tie家族成员对肿瘤新血管生血管生成有重要促进作用。基因剔除小鼠的研究发现,在Tie2缺失的小鼠中,内皮细胞数量正常,集成管腔,但由于缺乏外周内皮细胞,血管幼稚,呈散在排列,无法形成网络样分支。同时内皮细胞呈圆形,与周围基质连接疏松,说明Tie-2参与构建血管非内皮细胞的部分,使得血管结构得以定整;而Tie1缺失的小鼠,可延至出生后死亡,镜下发现血管出

抗肿瘤药物市场情况与竞争情况分析

目录 1、我国肿瘤流行病学情况和抗肿瘤用药市场规模 (4) 1.1流行病学现状和趋势 (4) 1.2抗肿瘤用药市场情况 (5) 2、肿瘤的重要概念梳理 (7) 2.1肿瘤的定义和诊断 (7) 2.2肿瘤的发生、进展和预防 (7) 3、国内抗肿瘤药物治疗市场的拉动力量 (9) 3.1国内肿瘤发病例数和发病率可能长期提升 (9) 3.1.1发达国家表现出了明显的高肿瘤发生率 (9) 3.1.2早期筛查在肿瘤发生率的提升中具有重要推动作用 (10) 3.2中国和美日具有癌症发病率对标的基础 (13) 3.2.1医疗可及性的追赶 (13) 3.2.2饮食习惯和部分疾病流行病学存在明显异同 (14) 3.3肿瘤药物价格对市场影响的分析 (20) 3.4其他重要推动因素 (23) 3.4.1准入门槛和审批速度提升 (23) 3.4.2国产创新药物仿制、研发能力的提高 (24) 4、影响国内抗肿瘤药物市场扩大的潜在因素 (26) 4.1肿瘤早期筛查对抗肿瘤药物的影响 (26) 4.2抗肿瘤药物支付体系的影响 (26) 4.3抗肿瘤药物市场竞争趋于激烈 (30) 4.4其他潜在影响因素 (31) 5、关于目前抗肿瘤治疗渗透情况的分析 (32) 图表1:肿瘤新发病例数和增长速度 (4) 图表2:城乡肿瘤发病率对比 (4) 图表3:男女肿瘤发病率对比 (4) 图表4:年龄和肿瘤发病的联系 (5) 图表5:肿瘤发病构成 (5) 图表6:抗肿瘤药物市场增长情况和规模(亿) (6) 图表7:各用药领域滚动增长速度 (6) 图表8:影响肿瘤发生的因素 (7) 图表9:肿瘤的演化 (8) 图表10:肿瘤全球流行病学情况 (9) 图表11:高收入国家和中高收入国家肿瘤发病率对比 (9) 图表12:高收入国家和中高收入国家肿瘤发病数(例)对比 (10) 图表13:中国胃癌(左)、结直肠癌(中)和日本胃癌5年生存率(右)情况 .. 11图表14:日本对胃癌、结肠癌的筛查覆盖率逐渐提升 (11) 图表15:中国40-69岁人口占总人口比例 (12) 图表16:PSA筛查催动美国前列腺癌诊断率上升 (12) 图表17:美国各州HAQs评分情况 (13) 图表18:中国各省HAQs评分情况 (13)

抗肿瘤药物分类

抗肿瘤药物的分类和临床应用 抗肿瘤药物的分类和临床应用 1.根据药物的化学结构和来源分:烷化剂、抗代谢药物、抗肿瘤抗生素、抗肿瘤植物药、激素和杂类。 2.根据抗肿瘤作用的生化机制分:干扰核酸生物合成的药物、直接影响DNA结构与功能的药物、干扰转录过程和阻止RNA合成的药物、干扰蛋白质合成与功能的芗、影响激素平衡的药物和其他。 3.根据药物作用的周期或时相特异性分:细胞周期非特异性药物和细胞周期(时相)特异性药物。 恶性肿瘤是危害人类健康的最危险的疾病之一,肿瘤的治疗强调综合治疗的原则,化疗是其中的一个重要手段。近年来抗肿瘤药物的研究取得了飞速发展,出现了一些新型的抗肿瘤药物,作用于肿瘤发生和转移的不同环节和新靶点。按照抗肿瘤药物的传统分类和研究进展,将抗肿瘤药物分为细胞毒药物;影响激素平衡的药物;其他抗肿瘤药物,包括生物反应调节剂和新型分子靶向药物等;抗肿瘤辅助用药。 一、细胞毒药物 1.破坏DNA结构和功能的药物 氮芥烷化剂类的代表药物,高度活泼,在中性或弱碱条件下迅速与多种有机物质的亲核基团结合,作用强但缺乏选择性。进入血中后水解或与细胞的某些成分结合,在血中停留的时间只有几分钟,作用短暂而迅速。G1期及M期细胞对氮芥的作用最敏感,大剂量时对各周期的细胞和非增殖细胞均有杀伤作用。主要用于恶性淋巴瘤及癌性胸膜、心包及腹腔积液。目前已很少用于其他肿瘤。不良反应包括消化道反应、骨髓抑制脱发、注射于血管外可引起溃疡。 环磷酰胺周期非特异性药,作用机制与氮芥相同。在体外无活性,主要通过肝p450酶水解成醛磷酰胺再形成磷酰胺氮芥发挥作用。抗瘤谱广,对白血病和实体瘤都有效。环磷酰胺口服后易被吸收,约1小时后血浆浓度达最高峰,在体内t1/2 4—6小时,约50%由肾脏排出,对泌尿道有毒性。大部分不能透过血脑屏障。环磷酰胺临床广泛应用,对恶性淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤均有效,

抗恶性肿瘤药

第四十七章抗恶性肿瘤药 一、选择题 A型题 1.为了减轻甲氨蝶呤的毒性反应所用的救援剂是: A.叶酸 B.硫酸亚铁 C.维生素C D.维生素B E.甲酰四氢叶酸钙 2.甲氨蝶呤抗肿瘤的主要作用机制是: A.抑制二氢叶酸还原酶 B.抑制肿瘤细胞的蛋白质合成 C.阻碍肿瘤细胞的嘌呤合成代谢 D.干扰肿瘤细胞RNA转录 E.阻止转录细胞DNA复制 3.环磷酰胺在体内转化为烷化作用强的代谢物是: A.4-羟环磷酰胺 B.磷酰胺氮芥 C.丙烯醛 D.卡介苗 E.氮芥 4.白消安的最佳适应证是: A.急性淋巴细胞性白血病 B.慢性淋巴细胞性白血病 C.多发性骨髓炎 D.急性粒细胞性白血病 E.慢性粒细胞性白血病 5.主要作用于S期的抗肿瘤药物是: A.抗代谢药 B.烷化剂 C.抗癌抗生素 D.长春碱类 E.激素类 6.5-氟尿嘧啶最适用于: A.宫颈癌 B.卵巢癌 C.消化道癌和乳腺癌 D.绒毛膜上皮癌 E.膀胱癌

7.与博来霉素和长春新碱联合化疗可以根治睾丸癌的药物是: A.5-氟尿嘧啶 B.甲氨蝶呤 C.马利兰 D.顺铂 E.柔红霉素 8.易影响核酸生物合成的抗恶性肿瘤药是: A.放线菌素D B.长春新碱 C.烷化剂 D.肾上腺皮质激素类 E.氟尿嘧啶 9.以下何药能引起特有的化学性膀胱炎的药物是: A.白消安 B.环磷酰胺 C.放线菌素 D.卡铂 E.噻替哌 10.5-氟尿嘧啶的抗肿瘤作用是: A.转化为5-氟尿嘧啶核苷掺人RNA中干扰蛋白质合成 B.阻止肌苷酸转变为腺苷酸和鸟苷酸 C.阻止胞苷酸转变为脱氧胞苷酸 D.阻止叶酸转变为四氢叶酸 E.阻止脱氧尿苷酸甲基化为脱氧胸苷酸 11.易导致膀胱炎的烷化剂是: A.氮芥 B.环磷酰胺 C.噻替哌 D.白消安 E亚硝脲类 12.对肿瘤细胞选择性较高的烷化剂是: A.环磷酰胺 B.噻替哌 C.白消安 D.卡莫司汀 E博来霉素 13.环磷酰胺对下列哪种肿瘤疗效显著? A.肺癌 B.乳腺癌 C.多发性骨髓瘤 D.恶性淋巴瘤 E 神经母细胞瘤 14.晚期乳腺癌伴骨转移,首选下列那种药物治疗? A.泼尼松 B.雌激素 C.氟美松 D.睾丸酮 E他莫西芬 15.对肿瘤细胞选择性较高的烷化剂是:

抗肿瘤靶向药物市场现状及未来前景分析

抗肿瘤靶向药物市场现状及未来前景分析 据美国IMS Healath数据:2007年,全球七大医药市场的500强药品中,靶向抗肿瘤药物市场份额已达到200多亿美元,比上一年同期增长了27.05%,远远高出全球抗肿瘤药物市场19.94%的增长率。而2008年尽管受国际金融危机的 影响,医药市场在刚性需求和惯性发展的推动下,抗肿瘤药物市场仍表现出强势增长,已达到了481.89亿美元,同比增长了15.54%。其中,靶向抗肿瘤药物 市场以290亿美元的销售额处于遥遥领先的地位,比上一年同期增长了45%。 市场分析家预测,到2015年,抗肿瘤靶向治疗药物将超过500亿美元,复合年增长率高达11%,并且该领域将有8只以上的新药成长为“重磅炸弹”产品。 靶向用药方兴未艾 目前,抗肿瘤靶向药物主要是单克隆抗体药物、小分子药物和细胞凋亡诱导药物。尽管抗肿瘤靶向药物与普通抗肿瘤药物一样,同样面临专利到期的压力,然而,抗肿瘤药物远未满足差异化治疗的市场需求,从而成为药品市场中不可小觑的重要推动力。 随着国内外用药市场的逐渐接轨以及国民医疗消费水平的提高,靶向抗肿瘤药在国内样本医院市场也表现出强劲增长的态势。抗肿瘤小分子靶向制剂具有高靶向性、疗效显著、不良反应较小的特点,提高了患者的生存质量,现已成为临床用药的未来趋势和倍受瞩目的品种。目前,抗肿瘤小分子靶向药物中的伊马替尼、厄洛替尼、舒尼替尼、吉非替尼、索拉非尼、达沙替尼、拉帕替尼和尼洛替尼已是临床中的主要品种。 2008年,国内22个重点城市样本医院用药市场使用的抗肿瘤小分子靶向制剂中,吉非替尼、厄洛替尼、伊马替尼、索拉非尼、舒尼替尼5个品种已超过了5亿多元人民币,预计到2011年将超过10亿元的市场规模。 吉非替尼领军 吉非替尼(Gefitinib)是英国阿斯利康公司研制开发的抗肿瘤靶向小分子药物。2002年8月,吉非替尼首先作为非小细胞肺癌一线治疗药物在日本上市,商品名为“Iressa”(易瑞沙)。2003年5月,吉非替尼经美国FDA批准,成为经铂类抗癌药和多西紫杉醇化疗无效的晚期非小细胞肺癌患者的三线单药治疗药物。目前,在美国、日本、澳大利亚和中国,吉非替尼被批准用于治疗晚期或转移性非小细胞肺癌。 吉非替尼上市后,第一年已取得了0.67亿美元的业绩,分析家预测,5年 后在美国的销售额可达到6.59亿美元。然而,受吉非替尼市场开发曲折的影响,以及抗肿瘤靶向小分子药物厄洛替尼的强势竞争,易瑞沙的市场在欧美一度受挫,表现起伏跌宕。2008年吉非替尼的销售额仍为2.65亿美元,但同比上一年增长了11.34%。2009年上半年为1.43亿美元,增长率为14%。随着抗肿瘤靶向治

中国抗肿瘤药物市场分析报告

中国抗肿瘤药物市场分析报告 一、肿瘤概述 肿瘤是一种基因病,但并非是遗传的,它是指细胞在致癌因素作用下,基因发生了改变,失去对其生长的正常调控,导致单克隆性异常增生而形成的新生物。根据肿瘤的生物学特性及其对机体的危害性的不同,肿瘤可分为良性肿瘤和恶性肿瘤两大类。通常所讲的"癌症"指的是所有的恶性肿瘤,癌症与心脑血管疾病和意外事故一起,构成当今世界所有国家三大死亡原因。因此,世界卫生组织和各国政府卫生部门都把攻克癌症列为一项首要任务。 二、我国肿瘤发病率情况 1 我国城乡及不同类型地区居民肿瘤患病率分析 2008年,我国卫生部的统计资料表明,每年我国新生肿瘤患者总数约212.7万人左右,其中,每年有106万左右的恶性肿瘤新生患者;同时,全国约有268.5万左右的肿瘤现有患者,其中,恶性肿瘤现有患者约148.5万左右。近年来我国肿瘤患病情况的格局大致如表1: 表1我国肿瘤患病情况(单位:千分之一) 从表1可以看出,恶性肿瘤和良性肿瘤的城市患病率要明显高于农村患病率。恶性肿瘤中,各类型城市患病率依次为:大城市>中城市>一类农村>小城市>二类农村>四类农村>三类农村;良性肿瘤中,各类型城市患病率依次为:中城市>大城市>小城市>一类农村>三类农村>二类农村>四类农村。 注:根据人口规模,将城市地区分成大城市(非农业人口在100万以上,一般为省会城市)、中等城市、小城市(非农业人口在30万以下)三种类型;根据社会经济多个指标进行综合分类,把农村分为四类地区,即一类(相当于富裕农村)、二类(小康)、三类(温饱)和四类农村(贫

困) 2 我国城乡地区居民疾病肿瘤两周患病率按年龄分析 2008年,卫生部统计表明,随着年龄的增长,恶性肿瘤的两周患病率呈逐渐上升趋势,恶性肿瘤患者主要集中在中老年人群中,尤其是65岁以上的老年人群当中;良性肿瘤的两周患病率则呈下开的“抛物线”状,45-54岁左右的人群两周患病率最高,这部份人随着年龄的增长会有相当部份的患者由良性肿瘤转变成恶性肿瘤。我国肿瘤患病各年龄两周患病率大致如表2所示。 表2 肿瘤患病各年龄两周患病率(单位:千分之一) 注:发病率=两周内患病率*两周内发病比例(即新发病例);两周内发病比例=0.5349(由国家卫生部统计) 3 我国肿瘤患者死亡率分析 据粗略统计,2008年我国城市人口癌症死亡率为128.08/10万,年死亡130万人以上,占城市人口总死因的21.82%;农村人口癌症死亡率为105.53/10万,占农村人口总死因的16.50%,因此,癌症(肿瘤)成为继心脑血管疾病后的我国第二大疾病。具体死亡情况按卫生部统计资料如见表3

抗癌药物分类

1.传统抗肿瘤药物 抗恶性肿瘤药物按作用机制分类: 干扰核酸生物合成的药物 ?抗嘌呤药:即嘌呤核苷酸合成抑制剂,如巯嘌呤、硫鸟嘌呤、喷司他丁等。 ?抗嘧啶药:主要靠抑制嘧啶的生物合成而起到抗瘤作用,如:氟尿嘧啶。 ?抗叶酸药:为二氢叶酸还原酶抑制剂,如甲氨蝶呤。 ?核苷酸还原酶抑制剂,如羟基脲。 ?DNA多聚酶抑制剂,如阿糖胞苷。 破坏DNA结构和功能的药物,烷化剂、丝裂霉素、顺铂、丙卡巴肼等可与DNA交叉联结;博莱霉素靠产生自由基破坏DNA结构。 嵌入DNA中干扰转录DNA的药物,如放线菌素类、柔红霉素、阿霉素等。 影响蛋白质合成的药物,如门冬酰胺酶、紫杉醇、秋水仙碱、长春花生物碱类等。 影响体内激素平衡的药物,如雌激素、孕激素和肾上腺皮质激素等。

2.新型抗肿瘤药物 传统抗肿瘤药物都是通过影响DNA 合成和细胞有丝分裂而发挥作用的,这些肿瘤药物的作用比较强,但缺乏选择性,毒副作用也比较大。人们希望能提高抗肿瘤药物的靶向性,高度选择地打击肿瘤细胞而不伤害正常组织。 随着生命科学学科的发展,有关肿瘤发生和发展的生物学机制逐渐被人们所认识,抗肿瘤药物的研究开始走向靶向合理药物设计的研究途径,产生了一些新的高选择性药物。 药物分类及作用机制: 靶向药物。从抗肿瘤药物靶向治疗的角度看,可将其分为三个层次: 第一层次:把药物定向地输入到肿瘤发生的部位,如临床上已采用的介入治疗,这是器官水平的靶向治疗,亦称为被动靶向治疗。 第二个层次:利用肿瘤细胞摄取或代谢等生物学上的特点,将药物定位到要杀伤的肿瘤细胞上,即细胞靶向,它带有主动定向的性质。 如利用瘤细胞抗原性质的差异,制备单克隆抗体与毒素、核素或抗癌物的偶联物,定向地积聚在肿瘤细胞上,进行杀伤,效果较好。 第三个层次:分子靶向,利用瘤细胞与正常细胞之间分子生物学上的差异,包括基因、酶、信号传导、细胞周期、细胞融合、吞饮及代谢上的不同特性,将抗癌药定位到靶细胞的生物大分子或小分子上,抑制肿瘤细胞的生长增殖,最后使其死亡。 血管抑制剂药物的发展。肿瘤生长必须有足够的血液供应,在癌发展和转移的过程中新的血管生长是必要的条件。新的血管生成涉及到多种环节,例如在血管内皮基底膜降解时金属蛋白酶活性增加。血管内皮细胞增殖、重建新生血管及形成新的基底膜时有许多生长调节因子参与,包括纤维生成因子(FGF)、血管内皮细胞生长因子(VEGF)、血小板源性生长

抗肿瘤药品消费市场调研报告

抗肿瘤药品消费市场调研报告 恶性肿瘤是当今严重危害人类健康和生命的疾病之一。尽管人类经过了近百年的努力,在恶性肿瘤的预防、诊断和治疗等方面取得了不少成功的经验,但全世界每年仍有900万新发癌症患者,每年有500万人死于癌症。我国是一个癌症多发性国家,现有260万癌症患者、每年新发病患者180万、死亡人数140万。癌症仍然是给人类带来灾难的头号杀手。开发研究生产疗效好、广谱性强、副作用小的抗癌药物仍然是医学界的重要课题。 我国抗肿瘤药物的研究开发始于上世纪50年代末期,上世纪60年代初期已有部分品种开始生产销售。40多年来,我国抗肿瘤药物生产已由个别品种发展到系列化产品,研发和销售也有了长足的进步。特别是近十年来,研发(包括仿制)及市场营销上的成就令人瞩目。 目前,我国抗肿瘤药物生产企业已有近百家(包括中药制剂生产厂家)。其中,原料药厂20多家,制剂厂和中药厂有60多家。迄今为止,我国抗肿瘤药物已发展到七大类160多个品种。世界卫生组织XX年4月公布的22个基本抗肿瘤药物,我国全部都可以生产。我国年产抗肿瘤药物30多吨,生产企业主要分布在江苏、浙江、广东、山东、上海等地。但产品仍不能满足日益增长的临床需求。总体说来,抗肿瘤药物市场需求大于供应。 所以,了解患肿瘤病人家庭的抗肿瘤药品的消费情况和大众对抗肿瘤药品的态度,一方面,有助于企业从消费者角度研究细分的抗肿瘤用药情况;另一方面,有助于医药生产企业和流通企业更好地了解目标消费者的需求,并进一步了解抗肿瘤药品的市场竞争情况,从而

使企业能“对症下药”,把更多、更好的药品快速销售到消费者手中。 本次调研主要是为了通过对消费者对抗肿瘤药的认识、了解和用药态度调查,来了解抗肿瘤药品市场的竞争状况和消费者对抗肿瘤药的需求喜好及对医药企业的期望。由此使恒瑞医药能很好的把握消费者的心态,掌握抗肿瘤用药市场的发展趋势,从而采取有力的、合理的措施来推广其主打产品——艾恒。 本次调研采取网络调研的方法,在网络上随机发放问卷,然后收集整理,进行资料的分析整理。问卷的设计根据正常的人们对药品的认知过程来排列问题。本次调研主要研究了抗肿瘤药的流通渠道、药品性质和消费者的主要购买依据三方面,这三方面可以从消费者角度反映出目前抗肿瘤药品市场的主要消费情况,如抗肿瘤药品通过哪些渠道流向消费者手中,消费者对肿瘤疾病的认识和用药态度,消费者认可的剂型是哪几种,而其中消费者的主要购药依据将是医药企业最为关注的。下面从具体的调研数据方面逐一分析。 一、从渠道方面分析。对于抗肿瘤用药,绝大多数消费者是到药店和医院购买,两者比例之和达95.2%,其中到药店购买的家庭为58.7%,去医院的为36.5%;而通过其他渠道购买的极少。为什么居民选择到药店的比较多,而到医院的相对较少呢?这其中一个很主要的原因就是,我国医药体制和医疗保障制度造成的二者所占药品销售比重较大,但是由于各处销售药品的价格高低不一,药店的药品价格相对低一些,而抗肿瘤类药品一般都是需要长期服用的,所以到药店的购买比例会较高;而在医院购药的家庭中,很大一部分是有医保可以报销的。所以,现阶段企业要做好药品市场,一定要了解我国目前的医药体制,同时也要关注医疗改革。

抗恶性肿瘤药的分类

第47章抗恶性肿瘤药 恶性肿瘤常称癌症,就是一组严重威胁人类健康得常见病、多发病。化学治疗、外科手术、放射治疗就是治疗恶性肿瘤得三大手段。化学治疗强调全身性治疗而有别于适合局部性治疗得外科手术与放射治疗。 药物治疗得进展:细胞增殖动力学、免疫药理学、分子药理学等得促进作用、 第一节抗恶性肿瘤药得药理学基础 一、抗恶性肿瘤药得分类 (一)根据药物化学结构与来源 1、烷化剂氮介类、乙烯亚氨类、亚硝脲类、甲烷磺酸酯类等。 2、抗代谢药叶酸、嘧啶、嘌呤类似物等。 3、抗肿瘤抗生素蒽环类抗生素、丝裂霉素、博来霉素类、放线 菌素类等。 4、抗肿瘤植物药长春碱类、喜树碱类、紫杉醇类、三尖杉生物 碱类、鬼臼毒素衍生物等。 5、激素肾上腺皮质激素、雌激素、雄激素等激素及其拮抗药。 6、杂类铂类配合物与酶等。 (二)根据抗肿瘤作用得生化机制 1、干扰核酸生物合成得药物

2、直接影响DNA结构与功能得药物 3、干扰转录过程与阻止RNA合成得药物 4、干扰蛋白合成与功能得药物 5、影响激素平衡得药物 6、其她 (三)根据药物作用得周期或相对特异性 1、细胞周期非特异性药物如烷化剂、抗肿瘤抗生素、铂类配合物 等。 2、细胞周期(时相)特异性药物如抗代谢药,长春碱类药物等。 二、抗恶性肿瘤药得药理作用机制 从细胞生物学角度瞧,诱导肿瘤细胞分化,抑制肿瘤细胞增殖或者导致肿瘤细胞死亡得药物均可发挥抗肿瘤作用。 肿瘤细胞群包括增殖细胞群与静止细胞群(G0期)。肿瘤增殖细胞群与全部肿瘤细胞群之比称生长比率(growth fraction,GF)。 细胞增殖周期——细胞从一次分裂结束到下一次分裂结束得时间、图中百分比表示肿瘤细胞在各期大致停留时间得百分比。 1.增殖细胞群: 处于增殖周期中得细胞,按指数分裂增殖,对细胞毒药物敏感。 G1期细胞: DNA合成前期,为细胞分裂终止到开始合成DNA 得准备阶段;

抗肿瘤药物的分类和临床应用

抗肿瘤药物的分类和临床应用 恶性肿瘤是危害人类健康的最危险的疾病之一,肿瘤的治疗强调综合治疗的原则,化疗是其中的一个重要手段。近年来抗肿瘤药物的研究取得了飞速发展,出现了一些新型的抗肿瘤药物,作用于肿瘤发生和转移的不同环节和新靶点。按照抗肿瘤药物的传统分类和研究进展,将抗肿瘤药物分为细胞毒药物;影响激素平衡的药物;其他抗肿瘤药物,包括生物反应调节剂和新型分子靶向药物等;抗肿瘤辅助用药。 一、细胞毒药物 1.破坏DNA结构和功能的药物 氮芥烷化剂类的代表药物,高度活泼,在中性或弱碱条件下迅速与多种有机物质的亲核基团结合,作用强但缺乏选择性。进入血中后水解或与细胞的某些成分结合,在血中停留的时间只有几分钟,作用短暂而迅速。G1期及M期细胞对氮芥的作用最敏感,大剂量时对各周期的细胞和非增殖细胞均有杀伤作用。主要用于恶性淋巴瘤及癌性胸膜、心包及腹腔积液。目前已很少用于其他肿瘤。不良反应包括消化道反应、骨髓抑制脱发、注射于血管外可引起溃疡。 环磷酰胺周期非特异性药,作用机制与氮芥相同。在体外无活性,主要通过肝p450酶水解成醛磷酰胺再形成磷酰胺氮芥发挥作用。抗瘤谱广,对白血病和实体瘤都有效。环磷酰胺口服后易被吸收,约1小时后血浆浓度达最高峰,在4—6小时,约50%由肾脏排出,对泌尿道有毒性。大部分不能透过血脑屏体t 1/2 障。环磷酰胺临床广泛应用,对恶性淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤均有效,乳腺癌、睾丸肿瘤、卵巢癌、肺癌、鼻咽癌,神经母细胞瘤、横纹肌瘤、骨肉瘤等也有一定疗效。 静脉注射,联合用药一次500mg/m2,每周静脉注射1次,连用2次,3~4周为一疗程。口服50—100mg,每日2~3次,一疗程总量10—15g。 不良反应有骨髓抑制、脱发、消化道反应、口腔炎.膀胱炎等。超高剂量时可引起心肌损伤及肾毒性.。肝功能异常时可使CTX毒性加强,药酶诱导剂巴比妥类、皮质激素、别嘌呤醇及氯霉素等影响CTX代,CTX代物对尿路有刺激,应用CTX时应多饮水。 顺铂 DDP高效广谱的抗肿瘤药,抗肿瘤作用强,对男性睾丸肿瘤、卵巢癌、头颈部肿瘤、宫颈癌、肺癌、胃癌、骨肉瘤、间皮瘤、子宫膜癌等都有效。血浆半衰期长,不良反应主要是肾毒性和消化道反应,恶心呕吐等,大剂量有耳毒性。临床常与其他抗肿瘤药物联合使用,有协同作用。 卡铂作用机制与顺铂相同,不良反应小,可以替代顺铂用于某些癌症的治疗,但与顺铂交叉耐药。主要不良反应是骨髓抑制。这是其主要的剂量限制性毒性。其他不良反应包括肾毒性、胃肠道反应、听力下降、神经毒性等,均远低于顺铂。近几年来对含卡铂的化疗方案临床研究日益增多,在治疗晚期肺癌、晚期卵巢癌等方面的应用值得注意。 奥沙利铂第三代铂类抗肿瘤药,有广谱的体外细胞毒性和体抗肿瘤作用,临床与5-Fu和甲酰四氢叶酸联合一线应用治疗转移性结直肠癌。对某些铂类耐药患者仍有作用。最显著的不良反应是外周感觉神经异常,表现为末端感觉障碍,

抗恶性肿瘤药的分类

第47章抗恶性肿瘤药 恶性肿瘤常称癌症,是一组严重威胁人类健康的常见病、多发病。化学治疗、外科手术、放射治疗是治疗恶性肿瘤的三大手段。化学治疗强调全身性治疗而有别于适合局部性治疗的外科手术和放射治疗。 药物治疗的进展:细胞增殖动力学、免疫药理学、分子药理学等的促进作用. 第一节抗恶性肿瘤药的药理学基础 一、抗恶性肿瘤药的分类 (一)根据药物化学结构和来源 1、烷化剂氮介类、乙烯亚氨类、亚硝脲类、甲烷磺酸酯类等。 2、抗代谢药叶酸、嘧啶、嘌呤类似物等。 3、抗肿瘤抗生素蒽环类抗生素、丝裂霉素、博来霉素类、放线 菌素类等。 4、抗肿瘤植物药长春碱类、喜树碱类、紫杉醇类、三尖杉生物 碱类、鬼臼毒素衍生物等。 5、激素肾上腺皮质激素、雌激素、雄激素等激素及其拮抗药。 6、杂类铂类配合物和酶等。 (二)根据抗肿瘤作用的生化机制 1、干扰核酸生物合成的药物 2、直接影响DNA结构和功能的药物

3、干扰转录过程和阻止RNA合成的药物 4、干扰蛋白合成与功能的药物 5、影响激素平衡的药物 6、其他 (三)根据药物作用的周期或相对特异性 1、细胞周期非特异性药物如烷化剂、抗肿瘤抗生素、铂类配合物 等。 2、细胞周期(时相)特异性药物如抗代谢药,长春碱类药物等。 二、抗恶性肿瘤药的药理作用机制 从细胞生物学角度看,诱导肿瘤细胞分化,抑制肿瘤细胞增殖或者导致肿瘤细胞死亡的药物均可发挥抗肿瘤作用。 肿瘤细胞群包括增殖细胞群和静止细胞群(G0期)。肿瘤增殖细胞群与全部肿瘤细胞群之比称生长比率(growth fraction,GF)。 细胞增殖周期——细胞从一次分裂结束到下一次分裂结束的时间. 图中百分比表示肿瘤细胞在各期大致停留时间的百分比。 1.增殖细胞群: 处于增殖周期中的细胞,按指数分裂增殖,对细胞毒药物敏感。 G1期细胞: DNA合成前期,为细胞分裂终止到开始合成DNA

国内外抗肿瘤药物市场分析

国内外抗肿瘤药物市场分析 1 肿瘤类疾病流行病学情况分析 1.1 全球肿瘤类疾病流行病学情况分析 肿瘤是一类严重威胁人类生命健康的恶性疾病。近年来,恶性肿瘤发病率逐年增高,据世界卫生组织1997年度数据,1996年全球58亿人口中因癌症死亡的有630万人,约占总死亡人数的12%,其中近60%为肺癌、胃癌、乳腺癌、结肠直肠癌、口腔癌、肝癌、宫颈癌及食管癌,是仅次于心血管疾病的第二大死因。从1996年以来全球每年新确诊的肿瘤患者均在1030万以上,到1999年底全球肿瘤患者总数已逾4000万人。世界卫生组织2001年报道,世界癌症发病率和死亡率比 1990年上升了22%,今后 20年还将上升大约50%。近年来乳腺癌和前列腺癌的发病率呈上升趋势,胃癌发病率略有下降,但癌症总体发病率呈上升趋势。西方发达国家(以美、英、德、法、意等为代表)较易发的癌症类型依次为乳腺癌、肺癌、前列腺癌、结肠癌、直肠癌和卵巢癌。 2002年6月30日至7月5日在挪威首都奥斯陆召开的第18届国际抗癌症联盟大会(UICC)上,世界卫生组织发表声明表示全球每年癌症新发病例超过1000万人,其中发病率最高的癌症是肺癌,每年新增患者人数为120万;其次是乳腺癌,每年新增患者大约100万;随后依次是肠癌94万、胃癌87万、肝癌56万、宫颈癌47万、食道癌41万等。癌症死亡人数超过600万,占世界死亡总人数的12%。国际抗癌联盟预测,按目前的发展速度,如不采取措施,到2020年,全球癌症的新发病例将从2000年的1000万人增至1570万人。至2010年全球发病率最高的十大疾病当中,有两种是肿瘤类疾病,即肺癌(和支气管癌)和结直肠癌。 1.2 我国肿瘤类疾病流行病学情况分析 1.2.1我国肿瘤疾病发病率分析 据我国卫生部统计,20世纪90年代我国肿瘤发病率已上升为127例/10万人。近年来我国每年新增肿瘤患者160~170万人,总数估计在450万人左右。我国的肿瘤的发病率呈现上升趋势,人口老龄化、吸烟人群的扩大、生活方式城市化、工业化进程是导致瘤谱改变和发病率上升的主要原因。 1.2.1.1我国城乡地区居民肿瘤患病率分析 据卫生部2004年中国卫生统计年鉴统计:2003年我国居民恶性肿瘤患病率为1.3‰,良性肿瘤患病率为0.8‰。按2003年全国总人口12.9亿人计算,2003年我国恶性肿瘤患者约有167.7万人左右,良性肿瘤患者约有103.2万人左右,两者合计约有270.9万人左右的肿瘤病患者。 图1:我国城乡居民恶性肿瘤与良性肿瘤患病率(‰)

国内外抗肿瘤药市场趋势

Anastrozole阿那曲唑 国产原料4家,制剂3家,进口制剂一家 Bicalutamide 〖药品通用名〗比卡鲁胺 进口制剂一家,国产原料两家,制剂3家 Carboplatin 〖药品通用名〗卡铂 国产原料7家,制剂约10家,进口制剂一家 Gemcitabine 〖药品通用名〗吉西他滨 进口制剂一家,国产原料6家,制剂6家 Irinotecan 〖药品通用名〗伊立替康 国产原料2家,制剂2家,进口制剂一家 伊立替康为半合成喜树碱衍生物,以盐酸盐的形式存在,水溶性较好,用于治疗结肠直肠癌。该药最早由日本第一制药和Yakuh公司开发,1996年6月首先在日本上市。现由美国辉瑞公司(从法玛西亚的并购案中得到)生产销售,商品名开普拓。2007年世界销售额为9.69亿美元,比上年增长7.3%。2008年上半年为4.01亿美元,比上年同期增长62%。https://www.360docs.net/doc/8a1598184.html,/html/scfx/1179367806296.html Oxaliplatin 〖药品通用名〗奥沙利铂 进口制剂一家,国产原料15家,制剂约15家 T emozolomide 〖药品通用名〗替莫唑胺 国产原料制剂各一家,进口制剂一家 排序前5位的药品中增长最快的为排序第二位的替莫唑胺,2007年1季度其金额MA T值占据烷化剂23.74%的市场份额,较去年增长32.44%。替莫唑胺目前是唯一治疗脑胶质瘤的口服胶囊制剂,针对性强,特异性高,可透过血脑屏障,是治疗脑胶质瘤及转移瘤的特效药。该品毒副作用低,可以较长时间用药,同时具有延长生存时间,提高生存质量的作用。常规化疗耐药后用替莫唑胺仍然有效,不仅无交叉耐药性且有协同增效作用。替莫唑胺具有的此类优势,促进其在临床的应用。 https://www.360docs.net/doc/8a1598184.html,/s/blog_48a8bb9801000bxr.html Cisplatin 〖药品通用名〗顺铂 进口制剂3家,国产原料5家,制剂20-30家 Fluorouracil 〖药品通用名〗氟尿嘧啶 国产7家原料,数十家制剂,进口一家制剂 硼替佐米Bortezomib 进口制剂2家,国产无原料制剂 https://www.360docs.net/doc/8a1598184.html,/info/infoTransferView.htm?id=ff808081214812ae012153eb52041304 https://www.360docs.net/doc/8a1598184.html,/yanfa/rdnews/rdnewschina/200907/161604.html

从市场转变分析抗肿瘤药物研发面临的挑战和机遇

从市场转变分析抗肿瘤药物研发面临的挑战和机遇 摘要进入21世纪,抗肿瘤药物市场发生着重大变化,不仅从处方药销售排名榜10名外跃升至第二位,并在靶向治疗药物方面出现重大突破。2001年和2004分别上市的小分子靶向药物Gleevec和抗体药物Avastin在很短时间内成为“重磅炸弹”,2006年美国FDA批准的3个抗肿瘤新药均为靶向治疗药物,标志着靶向药物时代的来临。全球15个重大抗肿瘤药物的销售合计在2005年达到218亿美元,其中4个靶向治疗药物与7个细胞毒药物的销售额合计平分秋色,激素类药物的销售市场份额显著萎缩,提示抗肿瘤药物市场正在向靶向治疗药物转变。但是,临床出现的靶向药物抗性提示肿瘤基因型的多样性,对靶向药物的进一步发展提出了挑战,也同时提供了巨大的市场潜力和发展机遇。目前,药物研发上出现了肿瘤基因分型指导靶向药物发展、临床治疗出现“精确制导”和“火力打击”相结合的趋势。我们认为,在相当长一段时间内是靶向药物和细胞毒药物并存的时代,也有出现新型药物的动向。正确认识发展阶段和把握新动向,对于调整我国抗肿瘤药物发展战略有重要的参考价值。 新世纪伊始,抗肿瘤药物的市场迅速增长,2004年销售额合计从处方药销售排名榜10名外跃升至第三名,2005年又升至第二名,约300亿美元,仅次于降血脂药物[1]。出现了靶向治疗药物是抗肿瘤药物市场快速增长的重要原因之一。虽然癌症的死亡率与70年前基本一致,还远不如人类在心血管疾病和感染性疾病方面所取得的成就(死亡率与70年前相比已经下降了三分之二),但癌症死亡率已经于2005年开始下降,并有专家预计癌症死亡率将以每年1%的速率连续下降。尽管原因是综合的,而癌症死亡率的下降与抗肿瘤药物的发展最为密切。使用药物治疗肿瘤已有70余年的历史[2]。1942年使用氮芥(Nitrogen mustard)有效地治疗非何杰金氏淋巴瘤是人类历史上首次使用化学药物治疗肿瘤(我国古代就有用药物治疗癌症的纪录?),从此,药物就成为征服肿瘤的重要手段。1948年应用抗叶酸(aitifolates)治疗儿童急性淋巴性白血病(ALL)。10年后的1958年,第一次使用单一因子氨甲蝶龄治疗实体瘤choriocarcinoma。1965年出现联合化疗方案(MOPP)治疗儿童ALL并实现长期有效。1972年开始实施术后化疗防止肿瘤复发或转移,1978年cisplatin 用于治疗宫颈癌并具有广泛癌谱,1992年紫杉醇(paclitaxel,美国商品名Taxol)成为抗肿瘤药物中的第一个年销售额超过10亿美元的“重磅炸弹”,也为肿瘤的化学药物治疗画上了重重的“分号”,因为整整50年使用化学药物治疗肿瘤仅是基于肿瘤细胞比正常细胞分裂快、对DNA损伤敏感这一事实。这些药物均可以归为细胞毒药物。由于细胞毒药物的毒副作用大并且容易出现药物抗性,所以,寻找新型抗肿瘤药物的努力一直没有停止,以期扩大“治疗窗”(效果和毒性的比例)。虽然,早在1960s-1970s就发现了动物的癌症病毒,1970-1980s发现了原癌基因、癌症相关基因和肿瘤抑制基因,1990s开始解读与癌症发生和发展有关的细胞信号转导通路并取得了许多重要突破,但是,并没有出现任何以上述发现为基础的抗肿瘤药物。直到10年前,出现了激素类治疗药物和靶向治疗药物,特别是后者已经成为推动市场的重要驱动力。1997年,出现了以CD20为靶标的单克隆抗体药物Rituxan,治疗非何杰金氏淋巴瘤,是靶向药物治疗的开端[3],该药至今仍是“重磅炸弹”。进入21世纪,靶向治疗出现了重大突破,2001年小分子药物Gleevec[4]和2004年抗体药物Avastin[5]上市,均以信号转导通路中的重要因子为靶物,均在较短的时间内成为“重磅炸弹”。2006年美国FDA所批准的3个抗肿瘤新药均为靶向治疗药物[6-8],其中Vectibix 是第一个治疗直肠癌的全人单克隆抗体,Sutent是美国历史上首次批准的1个药物同时拥有2个适应症。本文比较分析了2001-2005年各种抗肿瘤药物的销售动态,可以看出细胞毒性药物仍是市场的主角,但已开始向“靶向”治疗药物转变。从分析近几年的重大抗肿瘤药

抗肿瘤药物的作用机制与分类

抗肿瘤药物的作用机制与分类 概论 恶性肿瘤的特点:分化程度低且无限增殖,具有侵袭性,结构及功能均不成熟,呈幼稚状。 恶性肿瘤的治疗:手术治疗、化学(药物)、放射治疗和生物治疗等综合措施。药物治疗恶性肿瘤的策略: ?诱导肿瘤细胞分化进而变成正常成熟细胞; ?诱导肿瘤细胞凋亡或失去侵袭性不再危害机体; ?破坏肿瘤细胞生长环境; ?抑制肿瘤细胞生长增殖以控制其发展(临床应用最广泛)。 图片来源:光大证券研究所 当下肿瘤细胞在生长增殖过程中与正常细胞结构或功能的本质性区别尚待发现,故而,大多数抗肿瘤药物具有低的治疗指数并对正常细胞产生细胞毒作用,且往往缺乏对肿瘤细胞的针对性,具有非选择性细胞毒性作用。

抗肿瘤药物的作用机制 一、抗肿瘤作用的细胞生物学机制 肿瘤细胞的增殖周期:肿瘤细胞从一次分裂结束到下一次分裂结束的时间。该过程分为四期(时相): 1.G1期(DNA合成前期) 2.S期(DNA合成期) 3.G2期(DNA合成后期或有丝分裂准备期)

4.M期(有丝分裂期) 在G1/S期、S/G2期、G2/M期的交界时段存在着细胞周期时相控制点,精密地控制着细胞周期的运行。 二、抗肿瘤药物对细胞周期影响的特异性分类 1、细胞周期非特异性抗肿瘤药物(CCNSA) 药物作用:破坏DNA结构、影响其复制或转录功能的药物;抑制或杀灭增殖周期各时相的细胞,以及G0期细胞,产生细胞周期非特异性的抗肿瘤作用。 药物特点: ●杀灭肿瘤细胞的作用强,呈剂量依耐性。 ●在机体能够耐受药物毒性的限度,剂量越大,杀灭肿瘤细胞的效果越好。药物代表:烷化剂、抗肿瘤抗生素、铂类配合物等。 2、细胞周期特异性抗肿瘤药物(CCSA) 药物作用:影响DNA合成(抑制S期)或抑制有丝分裂(抑制M期) 药物特点: ●杀伤肿瘤细胞的作用较弱,达到一定作用后,再增加剂量其作用也不增加; ●药物作用呈时间依耐性,需要一定的时间才能发挥效果。 药物代表:碱类药物、抗代药物、紫杉醇类、鬼臼毒素类。

抗恶性肿瘤药物及答案

抗恶性肿瘤药物及答案 一、A1 1、有关环磷酰胺的性质描述,不正确的是 A、本品水溶液不稳定 B、本品属于前药 C、本品在体外无抗肿瘤活性 D、本品可在体外抑制肿瘤细胞 E、本品结构中存在磷酰基 2、治疗膀胱癌的首选药物是 A、环磷酰胺 B、去甲氮芥 C、塞替派 D、美法仑 E、卡莫司汀 3、环磷酰胺毒性较小的原因是 A、在正常组织中,经酶代谢生成无毒代谢物 B、烷化作用强,剂量小 C、体内代谢快 D、抗瘤谱广 E、注射给药 4、抗肿瘤药卡莫司汀属于哪种结构类型 A、氮芥类 B、乙撑亚胺类 C、甲磺酸酯类 D、多元醇类 E、亚硝基脲类 5、按化学结构环磷酰胺属于哪种类型 A、氮芥类 B、乙撑亚胺类 C、磺酸酯类 D、多元醇类 E、亚硝基脲类 6、符合烷化剂性质的是 A、属于抗真菌药 B、对正常细胞没有毒害作用 C、也称细胞毒类物质 D、包括叶酸拮抗物

7、下列说法正确的是 A、抗代谢药最早用于临床抗肿瘤 B、芳香氮芥比脂肪氮芥毒性大 C、氮芥属于烷化剂类抗肿瘤药 D、顺铂的水溶液稳定 E、喜树碱是半合成的抗肿瘤药 8、以下不属于天然抗肿瘤药的是 A、博来霉素 B、丝裂霉素 C、多柔比星 D、紫杉醇 E、环磷酰胺 9、属于5-氟尿嘧啶前药的是 A、环磷酰胺 B、卡莫司汀 C、卡莫氟 D、阿糖胞苷 E、巯嘌呤 10、属于抗代谢物类抗肿瘤药物是 A、卡莫司汀 B、阿糖胞苷 C、白消安 D、盐酸氮芥 E、长春新碱 11、属于抗代谢类的抗肿瘤药物为 A、环磷酰胺 B、氟尿嘧啶 C、硫酸长春新碱 D、放线菌素D E、顺铂 12、以下哪个不属于烷化剂类的抗肿瘤药 A、美法仑 B、白消安 C、塞替派 D、异环磷酰胺 E、巯嘌呤 13、属于嘧啶类抗代谢的抗肿瘤药物是 A、米托葱醌

抗肿瘤药的分类及发展

抗肿瘤药的分类及发展: 第一部分抗肿瘤药分类 1 烷化剂抗肿瘤药 环磷酰胺Cyclophosphamide 塞替派Thiotepa 司莫司汀Semustine 盐酸氮芥Chlormethine Hydrochloride 白消安(马利兰)Busulfan 苯丁酸氮芥Chlorambucil 氮甲Formylmerphalan 卡莫司汀Carmustine 六甲蜜胺Altretamine 洛莫司汀Lomustine 苯丙氨酸氮芥DL-Phenylalanine Mustard 硝卡芥Nitrocaphane 异环磷酰胺Ifosfamide 二溴甘露醇Mitobroni t ol 2 抗代谢类抗肿瘤药 阿糖胞苷Cytarabine 氟尿嘧啶Fluorouracil 甲氨蝶呤Methotrexate 羟基脲Hydroxycarbamide 替加氟Tegafur 甲异靛Meisoindigotin 巯嘌呤Mercaptopurine 3抗生素类抗肿瘤药 放线菌素D(更生霉素) Dactinomycin 丝裂霉素Mitomycin

盐酸阿霉素Doxorubicin Hydrochloride 盐酸平阳霉素Bleomycin A5 Hydrochloride 盐酸表柔比星Epirubicin Hydrochloride 盐酸吡柔比星Pirarubic in Hydrochloride 盐酸柔红霉素Daunorubicin Hydrochloride 4天然来源抗肿瘤药 高三尖杉酯碱Homoharringtonine 硫酸长春新碱(醛基长春碱) Vincristine Sulfate 羟喜树碱Hydroxycamptothecin 依托泊苷Etoposide 硫酸长春地辛Vindesine Sulfate 硫酸长春碱Vinblastine Sulfate 重酒石酸长春瑞宾Vinorelbine Bitartrate 紫杉醇Paclitaxel 长春质碱转移因子长春瑞宾碱多烯紫杉醇莪术油人参多糖秋水仙碱 9-氨基喜树碱7-乙基喜树碱榄香烯5激素类抗肿瘤药 氨鲁米特Aminoglutethimide 他莫昔芬Tamoxifen 氟他胺Flutamide 戈那瑞林Gonadorelin 醋酸亮丙瑞林Leuprorelin Acetate 来曲唑Lelrozol 6其他 卡铂Carboplatin 盐酸丙卡巴肼(甲基巴肼) Procarbazine Hydrochloride 安吖啶Amsacrine 枸橼酸达卡巴嗪Dacarbazine Citrate 门冬酰胺酶(L-门冬酰胺酶) Asparaginase

常见恶性肿瘤的药物治疗练习题

常见恶性肿瘤的药物治疗 一、A1 1、某女性患者,30岁,哺乳期,牙龈出血伴低热半个月,经骨髓穿刺诊断为“急性淋巴细胞性白血病”,拟进行化学治疗。抗肿瘤药物的应用应遵循的原则是 A、权衡利弊,规避风险 B、目的明确,治疗适度 C、医患沟通,保护隐私 D、不良反应,果断处理 E、临床试验,积极鼓励 2、下列不属于白血病分类的是 A、急性淋巴细胞性白血病 B、急性非淋巴细胞性白血病 C、慢性粒细胞性白血病 D、慢性淋巴细胞性白血病 E、慢性非淋巴细胞性白血病 3、下列不属于白血病支持疗法的是 A、防止感染 B、控制出血 C、维持营养 D、化学治疗 E、纠正贫血 4、2010年卫生统计年鉴显示,我国恶性肿瘤死亡率最高的是 A、肺癌 B、乳腺癌 C、白血病 D、肝癌 E、胃癌 5、晚期非小细胞肺癌的一线药物治疗中首选的药物是 A、铂类化合物 B、抗代谢药 C、紫杉醇类 D、拓扑替康 E、培美曲塞 6、乳腺癌患者首次化疗应该选择的主要抗肿瘤药物是 A、铂类化合物 B、蒽环类 C、芳香酶抑制剂 D、雌激素 E、孕激素

7、绝经前乳腺癌患者优先选择的内分泌治疗药物是 A、三苯氧胺 B、蒽环类 C、芳香酶抑制剂 D、雌激素 E、孕激素 8、下列属于烷化剂的是 A、环磷酰胺 B、红霉素 C、柔红霉素 D、甲氨蝶呤 E、丝裂霉素 9、下列属于干扰有丝分裂的药物是 A、甲氨蝶呤 B、门冬酰胺酶 C、阿糖胞苷 D、丝裂霉素 E、放线菌素D 10、某男性患者,65岁,双侧颈部、双侧腋窝淋巴结肿大1年,下眼眶出现包块半个月,诊断为“弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤”,给予利妥昔单抗联合标准CHOP化疗(环磷酰胺、多柔比星、长春新碱、泼尼松)8个周期。关于利妥昔单抗的叙述错误的是 A、属于抗肿瘤单克隆抗体 B、无骨髓抑制,多数患者耐受良好 C、只能用5%葡萄糖注射液做溶媒 D、初次滴注,起始滴注速度50mg/h E、不推荐本品在治疗期间减量使用 11、某男性患者,65岁,食欲不振、消化不良伴慢性腹泻10余年,右下腹包块1个月,诊断为“晚期大肠癌”,给予伊立替康进行化疗。关于其不良反应叙述错误的是 A、迟发性腹泻 B、伪膜性肠炎 C、中性粒细胞增加 D、乙酰胆碱综合征 E、胃肠道出血 12、某男性患者,15岁,牙龈出血伴低热半个月,经骨髓穿刺诊断为”急性淋巴细胞性白血病”,给予VP 方案化疗;为预防脑膜白血病,给予甲氨蝶呤鞘内注射。关于甲氨蝶呤的叙述正确的是 A、嘌呤核苷酸互变抑制剂 B、细胞周期非特异性抗肿瘤药 C、鞘内注射简便、易行、无风险 D、每次最大剂量不超过12mg,一日1次,5日为一疗程 E、可致口腔炎、口唇溃疡、消化道溃疡和出血等不良反应

抗肿瘤药物分类与用药注意事项

抗肿瘤药 )长春(神经毒性) )紫杉醇、多西他赛 第一节直接影响结构和功能的抗肿瘤药 第一亚类破坏的烷化剂 一、药理作用与临床评价 烷化剂——最早问世的细胞毒类药——广谱抗癌。 (一)作用特点 1.氮芥——最早应用。 2.环磷酰胺——恶性淋巴瘤——疗效显著; 【适应证】 恶性淋巴瘤、淋巴细胞白血病、多发性骨髓瘤、乳腺癌、睾丸肿瘤、卵巢癌、肺癌、头颈部鳞癌、鼻

咽癌、神经母细胞瘤、横纹肌肉瘤及骨肉瘤。 3.塞替派——癌,灌注。 4.卡莫司汀——脑瘤。 (二)典型不良反应 1.最常见——骨髓抑制:白细胞、血小板、红细胞和血红蛋白下降(例外:长春新碱和博来霉素)。 2.恶心呕吐。 3.脱发。 4.口腔黏膜反应——咽炎、口腔溃疡、口腔黏膜炎(口腔上皮是人体新陈代谢和生长最快的细胞)。 5.出血性膀胱炎——环磷酰胺/异环磷酰胺。 6.塞替派、白消安——高尿酸血症(预防:别嘌醇)。 7.心肌炎、肺纤维化及中毒性肝炎。 8.致畸——妊娠及哺乳期禁用。 呕吐致畸伤骨髓,口腔溃疡头发没。 膀胱出血尿酸高,肝脏中毒害心肺。 二、用药监护 (一)骨髓抑制 治疗前必须检査血象,如骨髓功能尚未恢复,应减少剂量或推迟治疗时间。 对中性白细胞计数减少或由此带来的发热患者,应使用重组粒细胞集落刺激因子(),必要时给予抗菌药。 (二)抗肿瘤药药液外渗的应对 (1)立即停止注射。 (2)局部使用解毒剂: ①地塞米松+利多卡因局部封闭,冷敷(禁忌热敷)。 第二亚类破坏的铂类化合物 ——顺铂、卡铂、奥沙利铂。

一、药理作用与临床评价 (一)作用特点——与结合,使肿瘤细胞停止复制。 1.顺铂/卡铂——非小细胞肺癌、食管癌、胃癌、卵巢癌、膀胱癌、恶性淋巴瘤、骨肉瘤及软组织肉瘤的首选药之一; 卡铂——小细胞肺癌和头颈区鳞癌。 2.奥沙利铂——胃肠道癌,结直肠癌的首选药之一。 更有效抑制合成,作用更强。 (二)典型不良反应 常见——消化道反应(恶心、呕吐、腹泻)、肾毒性、耳毒性、神经毒性、低镁血症;骨髓功能抑制、过敏反应。 小结2——铂类不良反应 铂类呕吐和低镁,三种中毒伤骨髓。 1.顺铂——恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性较重,骨髓功能抑制相对较轻; 2.卡铂——骨髓抑制较重,其他轻(骨头卡住了); 3.奥沙利铂——神经毒性(包括感觉周围神经病),可导致永久性感觉异常和功能障碍。 二、用药监护 (一)顺铂——关注肾毒性——最常见、最严重。多可逆。 (1)鼓励多饮水(3000~3500),利尿剂,使尿量维持在2500以上。 (2)监测血电解质、肾功能、尿液酸碱度、尿液颜色。 (3)抑制尿酸形成——碳酸氢钠碱化尿液+别嘌醇。 (二)卡铂——监护骨髓造血功能。监测: ①血细胞比容,血红蛋白测定,每周检査1次白细胞与血小板计数; ②听力;