德州学院服务德州行动计划(2011-2015)

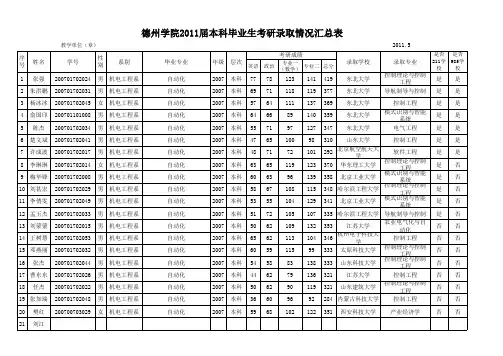

德州学院2011届本科毕业生考研录取情况汇总表

68 孔庆云

69 孔海洋 70 刘凯

71 史振兴 72 于广淼 73 石宏波 74 徐红梅 75 李照兰 76 路娜娜 77 高林

78 张耘国 79 国兰兰 80 宋暖暖 81 赵明南 82 王永杰 83 孙文娟 84 朱顺利 8 46 殷际朋 47 屈慧丽 48 朱竞男 49 宋士金 50 盖争

51 冯志鹏 52 于建国 53 邹媛媛 54 周子然 55 宋红霞 56 王朝涛 57 丁平平 58 王新春 59 安平

60 周龙鹏 61 李鲁霞 62 张维超 63 路宽

64 刘光青 65 郑珍泉 66 67 于勇 徐明

序 号 1 2 3 4 5 6 7

姓名 张强 朱洪鹏 杨冰冰 俞国印 陈杰 楚文斌 许成波

学号 200701702024 200701702031 200701702045 200701101008 200701702034 200701702041 200701702017 200701702014 200701702008 200701702029 200701702049 200701702033 200701702015 200701702053 200701702032 200701702044 200701702026 200701702022 200701702048 200700703029

德州学院2011届本科毕业生考研录取情况汇总表

教学单位(章)

2011.5 考研成绩 系别 毕业专业 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 年级 层次

英语 政治 专业一(数学) 专业二 总分

性 别

德州学院开题报告书

德州学院开题报告书德州学院开题报告书一、研究背景和意义德州学院作为一所具有悠久历史和卓越教育质量的高等学府,一直致力于培养高素质的人才,为社会发展做出贡献。

然而,在当前快速发展的信息时代,学院面临着新的挑战和机遇。

因此,本次开题报告旨在探讨德州学院在信息时代下的发展策略,以及如何提升学院的教学质量和学生的综合素养。

二、研究目标和内容本次研究的目标是分析德州学院当前的发展状况和面临的问题,并提出相应的解决方案。

具体内容包括以下几个方面:1. 教育资源的整合与优化:通过整合学院内部的教育资源,优化教学计划和课程设置,提高教学质量和学生的学习效果。

2. 创新教学模式和方法:探索适应信息时代的教学模式和方法,如在线教育、混合式教学等,提升学生的创新思维和实践能力。

3. 发展学生综合素养:注重学生的综合素养培养,包括思想道德素质、学术能力、体育健康等方面,培养具有社会责任感和创新能力的高素质人才。

4. 加强师资队伍建设:通过引进优秀教师和加强教师培训,提升师资队伍的整体素质,为学生提供更好的教学服务。

三、研究方法和步骤本次研究采用定性和定量相结合的方法,通过文献研究、调查问卷、访谈等方式收集和分析相关数据。

1. 文献研究:对国内外相关领域的研究成果进行综述和分析,了解目前教育领域的发展趋势和最新研究成果。

2. 调查问卷:设计并发放调查问卷,了解学生和教师对学院发展的看法和建议,收集相关数据。

3. 访谈:选择学院相关部门的负责人和教师进行访谈,了解学院内部的问题和需求,获取更深入的信息。

4. 数据分析:对收集到的数据进行整理和分析,得出结论和建议。

四、预期成果和应用价值通过本次研究,预期可以得出以下成果和建议:1. 提出一套适应信息时代的发展策略,为学院的发展提供指导和参考。

2. 提供一些创新的教学模式和方法,为学院教师提供教学改革的思路和方法。

3. 提升学院的教学质量和学生的综合素养,为学生的个人发展和社会发展做出贡献。

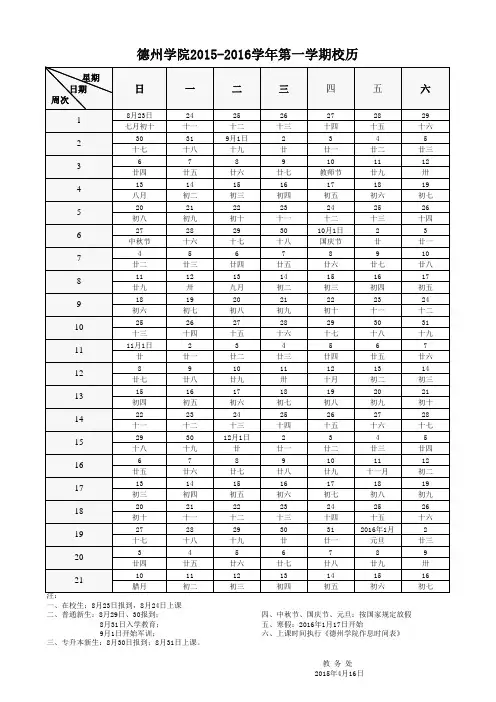

德州学院2015-2016学年第1学期校历

教 务 处 2015年4月16日

德州学院2015-2016学年第一学期校历

星期 日期 周次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8月23日 七月初十 30 十七 6 廿四 13 八月 20 初八 27 中秋节 4 廿二 11 廿九 18 初六 25 十三 11月1日 廿 8 廿七 15 初四 22 十一 29 十八 6 廿五 13 初三 20 初十 27 十七 3 廿四 10 腊月 24 十一 31 十八 7 廿五 14 初二 21 初九 28 十六 5 廿三 12 卅 19 初七 26 十四 2 廿一 9 廿八 16 初五 23 十二 30 十九 7 廿六 14 初四 21 十一 28 十八 4 廿五 11 初二 25 十二 9月1日 十九 8 廿六 15 初三 22 初十 29 十七 6 廿四 13 九月 20 初八 27 十五 3 廿二 10 廿九 17 初六 24 十三 12月1日 廿 8 廿七 15 初五 22 十二 29 十九 5 廿六 12 初三 26 十三 2 廿 9 廿七 16 初四 23 十一 30 十八 7 廿五 14 初二 21 初九 28 十六 4 廿三 11 卅 18 初七 25 十四 2 廿一 9 廿八 16 初六 23 十三 30 廿 6 廿七 13 初四 27 十四 3 廿一 10 教师节 17 初五 24 十二 10月1日 国庆节 8 廿六 15 初三 22 初十 29 十七 5 廿四 12 十月 19 初八 26 十五 3 廿二 10 廿九 17 初七 24 十四 31 廿一 7 廿八 14 初五 28 十五 4 廿二 11 廿九 18 初六 25 十三 2 廿 9 廿七 16 初四 23 十一 30 十八 6 廿五 13 初二 20 初九 27 十六 4 廿三 11 十一月 18 初八 25 十五 2016年1月 元旦 8 廿九 15 初六 29 十六 5 廿三 12 卅 4 十二 31 十九 7 廿六 14 初三 21 初十 28 十七 5 廿四 12 初二 19 初九 26 十六 2 廿三 9 卅 16 初七

关于发展高校公益社团的调研报告——以德州学院为例

关于发展高校公益社团的调研报告——以德州学院为例王俊秋;夏锋【摘要】高校公益社团是大学生服务社会、奉献爱心的载体。

参与社会公益活动对提高大学生的社会责任感和使命感具有重要意义。

为全面发展高校公益社团,以德州学院公益社团的组织现状、大学生参与情况以及公益服务活动为例,着重对高校公益社团的发展现状、存在问题进行研究,并在此基础上提出推进高校公益社团发展的具体措施。

%It is through universities' public welfare communities that university students serve society and give their love to society.It has great significance for the students to participate in social activities because it can improve their social responsibility.【期刊名称】《德州学院学报》【年(卷),期】2011(027)003【总页数】5页(P64-68)【关键词】高校公益社团;大学生;公益服务【作者】王俊秋;夏锋【作者单位】德州学院政法系,山东德州233023;德州学院政法系,山东德州233023【正文语种】中文【中图分类】G646(一)研究的主题高校公益社团是以服务社会、锻炼能力为宗旨的组织,其活动涵盖了科技服务、卫生下乡、环境保护、法律援助、社区服务、会议服务等领域,已得到了社会的广泛认可。

但高校公益社团受其组织管理、项目选择和资金等问题的限制,也存在一些问题和缺憾。

我们通过对德州学院大学生社团公益活动的调查,了解近年来大学生公益社团的发展与现状、公益服务的运作机制、公益社团组织的管理模式以及在公益服务过程中存在的主要问题等。

(二)研究与分析的方法研究方法主要采用了文献研究、问卷调查和访谈相结合的方法。

地方本科院校服务新农村教育发展研究——以德州学院为例

职 业 时 空

教 C育教学 研 究

AREER HOR I ZON

’ ◇

地 方 本 科 院 校 服 务新 农 村 教 育发 展 研 究

— —

以德 州 学 院 为例

郑世 英

( 德州学院 ,山东 德4 2 3 0 ) ' 1 、 l 5 0 0

摘 要 :德 州 学 院作 为地 方 本科 院校 定位 要 突 出 服务 区域 经济 理 念 , 为新 农村 建 设输 送和 培 养 新 型 农 民,发展农村义 务教 育,成 为新农村 教育事 业 的推 动力 ,为新农村建 立和 完善教 育发展机 制 ,积极 推进 新农 村教 育 与各 类教 育协调 发展 。 关 键词 :地 方本科 院校 ;服务新农 村 ;教育发展

一

党 的十六届五 中全会提 出了建 设社会主义新 农村 的重大历史任务 ,这一 战略任 务的基本要 求是 “ 产 生 发展 、生活宽裕 、乡风文 明、村容整洁 、管理 民主 ” 。 其中 “ 乡风文 明”是建设社 会主义新农村 的灵魂 。只 有 广 大农 民具备 了较 高的 精神 境 界 和现 代 的思 想观 念 ,具备 了 良好的道 德 品质和 文化水平 ,以及农村 形 成 了崇 尚文 明、崇 尚科学 、团结友爱 、积极 向上 的 良 好社 会风气 ,“ 乡风文 明”才能在农村 大地 得提高农 民素质 ,这 为高等学校提供 了难得 的发展机遇 和广阔的用武之地 ,同时也提 出了新任务、新课题 、新 要求 。服务社 会主义新农村建设 成为 当前高 校的神圣 使命 …。作为最接近新 农村建 设实际的新建地方本科 院校 ,为新 农村建设 服务 好更是 应有 的职责和功 能 。

1 地 方 高校 定位要 突出服 务 区域 经济理 念 。地 . 方 高等 学校 的 主要 职 能 是服务 社 会 经济 和促 进 文化 地 方 本 科 院 校 特 点 事 业 的发展 ,这 与世 界 经济 全球 化 和 区域 经济 特色 地 方 本科 院 校是 在 我 国区 域经 济和 高等 教育 大 化发展潮 流是并行不悖 的。 因此 ,地 方高等学校必须 众化 的推动下 ,是地 市 以调整 、合并 、扩展 或 “ 专升 在复 杂 的多 元 生态 体 系 中找 准 自己的坐 标 ,牢 固树 本 ”等 方 式 形成 的 具有地 方 特 性 的普 通 本科 高 等 院 立 紧密 结合 区域 经济 与社 会 发展 的 功能 观 ,适 应和 校 。地 方本科 院校一 般为区域性 的本科 院校 ,其生源 促 进 区域 经济 发展 与社 会和谐 服 务 ,这 既是 地 方高 质 量及 办 学 的区 域 特点 决定 了其人 才 培 养 目标主 要 校 与生 俱来 的历 史使 命 ,也 符合 当 代高 等教 育职 能 是培养应用 型人才 ,为地方一 线生产服务 。德州学 院 分 工的大趋 势 ,在高等教 育国际化的大趋势 下 ,地方 坐 落 在 德 州 市 德 城 区 ,是 在 原 德 州 高 专 的 基 础 上 高 等学校更要 坚定本土意识 ,强化本土特 色 ,发挥人 20 0 0年升 格为本 科 院校 的 ,是德州市 图书仪器 资源 才和智 力优 势 ,为 区域 经济社 会发展 培养 急需 人才 。 最 丰富 的地 方 ;有 适 应 社会 发展 需 求 的计 算 机 、外 2. 为新 农村建 设输送 和培 养新 型 农 民。新 农村 语 、生 物 、化工 、地理 、旅 游 、数学 、物理 、农学 、 建设 的主 阵地是 农村 ,主力 军是广大的新型农 民。所 医学 、机 电 、纺织 、汽车 、文学 、体育 、艺 术等各类 谓 新型农 民 ,就 是有知识 、有文化 、懂科学、有 技术 、 较高层 次的人才 ,是德州市人 才最集 中的单 位。每年 会经 营 、善 管理 和有 良好道 德修养 与 民主法治观 念 、 都有一定数量 的科研 项 目;在校学生 l 0 0余人 。这 适 应 城镇 化 的生 活节 奏及 养成 现 代文 明生 产 生 活方 0 8 个独 特 的教 育 科研 资 源 ,是 区 域范 围 内其他 单位 难 式的 现代农 民。农 村人力 资源 丰富 而人才 资源缺 乏 , 以相 比、难 以取代 的。地方本科 院校在地方基 础上建 是 新 农村 建 设 的根 本矛 盾 之一 。如何 把 农村 丰 富的 立 ,在地 方环 境 中成 长 ,只有 紧紧融入地方 经济社会 人力 资 源转 化 为雄 厚 的人 才 资源 ,是新 农村 建设 的 发展 中 ,才能适应快速 发展的要 求。新建地 方本科院 根 本 任务 。德 州学 院作 为 德州 市 唯一 一所 地 方本 科 校要 着 力解 决 好科 学 定位 , 以培养 高级 应 用 型人 才 院校 ,在 多 年的办 学实 践 中,依托农 学系 、生物 系 、 为主 ,服务于 地方经济建设 和社会进 步。新 建地 方本 经 济管理 系 等专业 特点及 办学 特征 ,深入农 村调研 , 科 院校 在高 等 教育 大 众化 进 程 中肩 负着 越 来 越重 要 实 施 “ 高校 毕业生 支援 农村教 育行动 计划 ” ,利用现 的历史使命 。对地方新 建本科 院校来 说 ,要 适应快速 代远 程教育手段 ,通过成教学 院 ,招收一批高 中毕业 发展 的需 求 ,就 要紧 紧融入 地方 经济社 会 的发展 中。 或具 有 同等 学力 的农村 青 年 ,为 农村 培养 科 技人 才 和 管理 人 才 。 二 、社 会 主 义 新 农 村 建 设存 在 的突 出 问题 3. 发展 农村 义务教 育是地 方 本科 院校肩 负的主 1. 农村 建 设 的关键是提 高 农 民素质 。党 的 十 要 责任 。发展 农村义务教育 ,是实施 “ 新 科教兴 国”战 六届五 中全会提 出,新 农村建设要培 育有文化 、懂技 略 的重要 组 成部 分 ,是 关 系提 高 亿万 农村 青 少年 素 术 、会 经营 的新 型农 民 ,充分发 挥农 民的 主体作 用 。 质 ,关系农村两 个文明建设顺利 发展 ,关系社 会主义

本科毕业论文与毕业设计工作管理办法(修订)

德州学院本科毕业论文与毕业设计工作管理办法(修订)德院校办字[2017]14号毕业论文与毕业设计,是实现本科培养目标的重要教学环节,是人才培养计划的重要组成部分,也是衡量高等学校办学水平的重要指标。

为全面提高教学质量,保证毕业论文(设计)的水平,特制订本管理办法。

第一章目的要求第一条培养学生综合运用所学基本理论、基本知识和基本技能的能力,提高分析与解决实际问题的能力,完成本科阶段培养计划所规定的基本训练;培养服务社会的意识,增强学生创新意识、创新能力和获取新知识的能力,学生运用所学知识独立研究与论证的能力;培养学生严谨、求实的研究方法和刻苦钻研、团结协作、勇于探索的科学精神。

第二章组织管理第二条教务处负责对全校毕业论文(设计)工作进行宏观指导,抽查和监督学院毕业论文(设计)管理工作,组织优秀毕业论文(设计)和优秀指导教师的评选和奖励,由教务处实践教学科具体实施。

第三条各院(部)负责本院( 部 )学生毕业论文(设计)选题,指导,评阅,答辩,成绩评定,质量分析,推荐优秀论文等全过程管理,并完成教务处安排的相应工作。

第四条各院(部)成立毕业论文(设计)领导小组,由院(部)负责人、系(教研室)主任和学术水平高、有丰富教学经验和指导经验并具有讲师(或相当于讲师)及以上职称的人员组成,负责本单位毕业论文(设计)的组织、领导工作。

其职责具体如下:1. 贯彻执行学校有关毕业论文(设计)工作的管理规定和部署,根据专业特点,制定毕业论文(设计)工作计划及日程安排并报教务处备案;2. 审定和落实毕业论文(设计)选题;3. 遴选并安排指导教师;4. 检查、指导毕业论文(设计)工作,解决工作过程中出现的问题;5. 成立答辩委员会、答辩小组,组织答辩工作;6. 负责评选、推荐校级优秀毕业论文(设计)和优秀指导教师;7. 评估、总结本单位的毕业论文(设计)工作;8. 做好毕业论文(设计)有关文档资料的归档工作。

第三章工作程序第五条准备阶段1. 各院(部)于每年11月份组织拟承担学生毕业论文(设计)指导任务的教师,根据本管理办法的相关要求填报德州学院毕业论文(设计)课题说明书,院(部)毕业论文(设计)领导小组审批后,公布毕业论文(设计)选题,供学生选择。

山东省教育厅关于下达2015年职业院校与本科高校对口贯通分段培养试点任务的通知

山东省教育厅关于下达2015年职业院校与本科高校对口贯通分段培养试点任务的通知文章属性•【制定机关】山东省教育厅•【公布日期】2015.05.29•【字号】鲁教高字〔2015〕7号•【施行日期】2015.05.29•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】职业教育与成人教育,高等教育正文山东省教育厅关于下达2015年职业院校与本科高校对口贯通分段培养试点任务的通知鲁教高字〔2015〕7号各市教育局,有关高等学校:根据《山东省人民政府关于加快建设适应经济和社会发展的现代职业教育体系的意见》(鲁政发〔2012〕49号)、《山东省人民政府办公厅关于贯彻落实鲁政发〔2012〕49号文件推进现代职业教育体系建设的实施意见》(鲁政办字〔2013〕126号)要求,在学校自愿申报对接和统筹考虑全省布局的基础上,经研究,确定了2015年职业院校与本科高校对口贯通分段培养试点学校、专业及培养规模。

现就有关事项通知如下:一、试点学校、专业及培养规模“3+2”对口贯通分段培养试点高职高专院校46所,共计75个专业点(含2015年新增的42个专业点),衔接本科高校26所,培养规模4980人。

“3+4”对口贯通分段培养试点中等职业学校34所,共计42个专业点(含2015年新增的11个专业点),衔接本科高校17所,培养规模2870人,其中,非师范类“3+4”试点中等职业学校26所、专业点31个、培养规模1430人,师范类“3+4”试点中等职业学校8所、专业点11个,培养规模1440人。

具体试点学校、专业及培养规模见附件。

二、报名、录取及转段(一)“3+2”贯通培养试点考生需报名并参加夏季高考,按文史类或理工类专科(高职)批填报志愿,考生投档成绩须达到我省本科二批录取最低控制线下50分之内,由高职院校根据高考录取原则择优录取并办理专科录取手续。

(二)“3+4”贯通培养试点1.“3+4”贯通培养试点生源范围为学校所在设区市参加初中学业水平考试的应届初中毕业生,符合以下三个条件的考生可以报名:(1)学籍注册地在试点学校所在设区市。

德州学院继续教育简介

德州学院继续教育简介

佚名

【期刊名称】《中国成人教育》

【年(卷),期】2022()15

【摘要】德州学院成人教育始于1977年,在40多年的办学实践中,认真贯彻落实党的教育方针,坚持依托普通教育,合理配置教育资源,严格管理,依法办学,逐渐形成了多形式、多层次、多渠道的继续教育办学体系。

近年来,我们按照学校确定的“地方性、应用型、高水平”发展定位,明确了“稳规模、强内涵、促转型”的继续教育发展思路。

稳步发展高等学历继续教育,努力拓展非学历教育培训,加快网络化教学平台建设步伐,增加函授站点数量,优化函授站点布局,坚持创新驱动,推动转型发展。

【总页数】1页(PF0003)

【正文语种】中文

【中图分类】G72

【相关文献】

1.重庆科技学院继续教育学院简介

2.重庆科技学院继续教育学院简介

3.长江职业学院继续教育学院学院简介

4.深圳职业技术学院继续教育与培训学院简介

5.榆林学院继续教育学院、高等职业技术学院简介

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

强化学科建设彰显办学特色(贺金玉)

重点学科彰显办学特色

1

2

学科建设促进了校地互动。 作为一个地方性的大学,学院在重点学科的建设中要求重点学科建设不能脱离地方,坚持把为地方经济、社会发展服务作为办学特色,积极探索区域高校与地方社会发展的互动模式。鼓励交叉学科、新兴学科、德州地域特色学科的涌现。不断扩大服务德州的领域和提高服务德州的科技含量。努力成为德州区域经济发展的战略伙伴。2007年,学院启动了服务德州行动计划,与11个县市区签订了全面合作协议。筹集到五大类380项服务德州的课题。开展直接服务项目37项,经济效益达16亿元。市领导最近批示:“德州学院坚持为地方经济社会发展服务,工作主动,卓有成效,贡献很大。”

重点学科重点管理

01

02

重点学科在建设期内实行年度报告、中期评估、期末验收制度。重点学科必须在规定年限内完成建设规划中的各项任务,学校将对校级重点学科进行年度考核、中期评估和终期验收。对考核成绩优异,建设成效显著者,学校将继续给予一定的经费支持。对未按时完成建设任务、考核成绩较差者,按照有关规定视具体情况做出警告、减少拨款、停止拨款、限期整顿、撤销资格等处理决定。

重点学科重点管理

重点学科彰显办学特色

重点学科彰显办学特色 重点学科的建设,有力地促进了学校整体办学水平、人才培养质量的提高和为社会发展服务力度的加大,产生了良好的大学生态环境,形成良好的创新群体、创新精神。整个学校开始 形成一种不畏困难、探索不已的进取精神,追求卓越、敢为人先的雄浑气魄,严谨求实、崇尚学术的治学风范。

地方本科院校职业教育课程的构建——以山东省德州学院为例

地方本科院校职业教育课程的构建——以山东省德州学院为例张士献【摘要】地方本科院校应克服片面追求理论教学的误区,把职业教育课程纳入到课程体系中,构建适应社会经济发展对人才的需求的课程体系,培养学生的应用能力和创新能力,加强课程规范化建设和师资队伍建设,探索与职业院校学分互认机制,形成具有地方特色的课程教学模式.【期刊名称】《高教论坛》【年(卷),期】2011(000)003【总页数】3页(P80-81,102)【关键词】地方院校;课程;职业教育【作者】张士献【作者单位】德州学院,山东德州253023【正文语种】中文【中图分类】G642.0高等教育大众化时期,随着高等教育规模的扩大和社会经济发展对人才需求的变化,本科教育逐渐由培养精英人才转变为培养社会适用的应用型人才,但在高校课程设计中,还没有形成很好的适应应用型人才培养的课程体系,高等学校过多的注重基础理论课程的教学,忽视了对学生职业理想和职业能力的培养,导致学生毕业后不能很快适应用人单位的需求,用人单位也难以招到应用能力强的人才,从而制约了用人单位的发展。

地方本科院校德州学院经过长期探索,将人才培养目标定为“培养德、智、体、美全面发展,具有扎实的专业基础知识、较强的实践能力和社会适应能力、良好的综合素质和创新精神,能为经济建设和社会发展服务的高级专门人才。

”将职业教育课程纳入到人才培养方案中,在课程体系构建上形成了自己的特点,人才培养质量显著提高。

联合国教科文组织1997年版《国际教育标准分类法》将学前教育到博土研究生教育的整个教育历程分为7级,其中第5级代表高等教育第一阶段,分A、B两类,5A“教学计划在很大程度上是理论性的,目的是使学生进入高级研究计划和从事高技术所要求的专业”。

“5B的计划内容,是面向实际的/适应具体职业的,主要目的是让学生获得从事某个职业或行业,或某类职业或行业所需的实际技能和知识。

”课程设置是教学计划的具体体现,目前,地方本科院校在课程设置上仍然倾向于5A,虽然很多学校进行了几轮课程改革,但多数是在原有课程的基础上增加一部分实践教学环节,难以从根本上使学校的课程设置真正与社会,与职业实现很好的契合,所以学生就业难和企业用人难的两难矛盾没有得到根本缓解。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

德院字[2011]10号德州学院服务德州行动计划(2011—2015)为了更好地贯彻落实《德州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》精神,落实德州市委推进跨越发展、打造区域经济文化高地、建设幸福德州的总体部署和要求,充分发挥地方高校在区域内高层次人才聚集的优势,进一步搭建“校地结合、多方联动、社会参与、共同发展”的平台,逐步将德州学院建成德州市科学研究、成果转化、高层次人才培养、先进文化孕育和传播的重要基地和对外交流与合作的重要窗口,更好地为德州市经济社会发展服务,特制定本计划。

一、“十一五”服务地方工作的主要成就“十一五”期间,德州学院制定了服务德州行动计划(2007—2010)。

在上级党委、政府和教育主管部门的关心支持下,走出了一条又好又快的科学发展之路,服务地方工作的能力不断增强,成效显著。

(一)科技服务成效显著。

积极开展产学研结合,整合办学资源,发挥学科与人才优势,突出知识创新与管理创新,紧紧围绕德州市重点领域和重点行业,开展了广泛的科技合作。

成立了科技服务专题调研组,建立了“德州学院-皇明集团可再生能源研究中心”、“粉煤灰研究所”等一批科研中心,为企业解决了许多关键性技术难题。

直接签订服务地方经济建设和社会发展的横向科研课题50多项,到位经费400多万元,直接经济效益超过16亿元。

(二)区域经济研究成果丰硕。

积极服务新农村建设,学校成立了“德州学院统筹城乡发展研究中心”,对新农村规划建设等进行了系统研究,为市委、市政府决策提供理论参考。

“德州学院地域文化研究中心”积极参与了董子文化园、长河公园、明月湖风景区、减河湿地公园、运河文化风景区等景观的规划设计论证工作。

《德州地域文化研究丛书〃第一辑》(十二册)已正式出版发行,为德州市地域文化挖掘与研究做出了积极贡献。

(三)人才培养成绩斐然。

在为地方培养人才方面,经管系、成教学院与德百集团联合培养德百集团员工,教育系与市直六大幼儿园定向培养学前教育师资,地理系与德州扒鸡集团联合招生,汽车工程系与山东齐鲁汽车制造有限公司、德州世纪威能风电设备有限公司联合招生等等,为企事业单位培养适用型人才做出了积极的贡献。

(四)太阳城大会贡献突出。

2010年,德州学院成功承办了世界太阳城大会“中华文明与太阳文化论坛”。

有173名同学担任了太阳城大会的志愿者,服务德州的大学生社会实践和志愿服务体系基本形成。

“功能性太阳能服装”在太阳城大会开幕式上光彩亮相,成为第四届世界太阳城大会的一道靓丽风景线。

由于筹备组织工作出色,被德州市委、市政府记集体二等功,予以通报表彰。

二、行动计划发展目标与实施纲要“十二五”期间,是我市努力实现跨越发展、全面建设小康社会的关键时期,既存在难得的历史机遇,也面临诸多挑战。

德州市政府提出了以构建现代产业体系为主线,打造装备制造、化学工业、纺织工业、农产品加工、新能源、生物技术、新材料、文化旅游、现代物流、城市综合体十大产业集群的宏伟目标。

面对德州市经济社会发展的新形势、新任务,德州学院服务地方工作必须主动适应环境变化,制定新的“十二五”服务德州行动计划,推动德州经济社会又好又快发展。

(一)健全科技创新体系,建设科技服务平台,为德州市经济社会发展提供科技服务。

根据《德州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,我校将依托现有的重点实验室、技术研究中心及研究所(室),成立15-20个紧密联系德州市经济社会发展需要的实体科研机构,建设系列科技服务平台。

1.建设装备制造业技术平台,促进德州装备制造业发展。

依托物理系、机电工程系、汽车工程系、机电控制研究所、CAD/CAM研发中心、工程材料研究所,充分利用各级各类科研课题,加强与通裕、普利森、亚太等龙头公司及企业的联合开发与研究,采取技术培训、技术服务、成果转让、业务咨询等方式,为德州装备制造业发展提供技术和人才支持。

2.建设化学化工技术研究平台,促进德州化学工业发展。

以化学系、环境科学研究所、分析测试中心、新型功能材料研究所为依托,以粉煤灰研究所为研究基地,整合化学、化工等学科的人才和设备资源,加强与华鲁恒升、中化化肥等企业的合作,建立化学工业的研究平台。

3.建设纺织服装产业技术平台,促进德州纺织服装产业发展。

以纺织服装学院、德州服饰文化与服装设计研究中心、服装材料研究所、服装产业经济研究所为依托,加强与华芳、华乐等大型纺织企业的联系与合作,为德州市纺织企业提供技术支持和技术咨询,促进德州纺织服装企业迅速发展,逐步形成家纺服装、新型纤维纱线、半精梳毛纱、产业用纺织品四大产业集群。

4.建设农产品加工工业技术平台,促进德州食品加工产业发展。

依托生物系、农学系、植物抗性生理研究所,重点加强生产功能糖、食用菌种生产工艺、设计、生物工程上游技术和下游技术的研究,积极推广新型酶制剂生产、酶法生产功能性低聚糖、微生态制剂深加工及应用、啤酒用酶、传统酿造业下脚料的综合利用,进一步加强生物技术应用于农副产品深加工等方面的研究,为德州农产品加工工业发展提供相关技术。

5.建设新能源技术平台,促进德州新能源产业发展。

依托生物物理重点实验室、机电工程系,在太阳能、风能和功能高分子材料新技术等方面进行技术开发与研究,为德州市新能源新材料企业提供关键技术和技术咨询,推动新能源新材料产业的发展,为将德州打造成为新能源研发基地提供服务。

6.建设生物技术产业平台,促进德州生物技术产业发展。

依托山东省功能大分子生物物理重点实验室、生物系、生物技术研究所、农村应用技术研究所、生命科学与技术研究所,主要开展植物组织培养、细胞悬浮培养、新式生物反应器设计、培养条件筛选和优化、经济植物的快繁和脱毒、细胞代谢产物的积累机理、细胞悬浮培养条件下次生代谢物质产量的提高方法等研究和技术服务。

利用生物反应器开展植物细胞工程育苗、育种研究,生产人工种子,进行经济植物良种培育与引进,促进农业产业化发展,推动德州市新农村建设。

重点加强传统食品理化和卫生指标的分析检测、新检验方法研究,评估和预防可能发生的食品安全风险。

7.建设文化旅游(体育用品)产业平台,促进德州旅游业可持续发展。

依托地理系旅游管理专业、体育学院、区域发展规划研究所、董仲舒研究所、东方朔研究所、颜真卿研究所、邢侗研究所,整合文学、历史、经济管理、地理等专业的人才力量,着重加强对德州旅游资源的调整、挖掘与评价、旅游资源的开发与规划、旅游信息系统的设计与应用、旅游项目的策划、旅游产品的设计等方面的研究,为德州市有计划地持续开发旅游资源,为旅游企业开发、设计旅游产品提供决策依据与技术支持。

8.建设新材料研制与开发技术平台,促进德州新材料技术发展。

依托生物物理重点实验室、新型功能材料研究所、德州先进材料研究所、微纳材料研究所,在特种纤维、纳米材料、聚氨酯材料和功能高分子材料新技术等方面进行技术开发与服务,加强与晶华、索通等大型企业的合作,为德州市新材料企业提供关键技术和技术咨询。

9.建设现代物流业产业平台,促进德州现代物流业发展。

依托物流管理研究中心、经济管理系、计算机系、经济学与社会经济问题研究所、会计研究咨询中心、不确定系统实验室,建立德州市现代物流研究中心,为德州市现代物流产业提供强有力支持。

10.建设城市综合体产业平台,促进德州和谐发展。

依托城乡规划研究所、地理系、经管系,研究德州市经济社会发展需要,促进商业、办公、居住、宾馆、展览、餐饮、会议、文娱、交通等城市生活空间的有效组合,探索建设大型城市综合体的新思路、新模式。

11.建设电子信息平台,促进德州电子信息产业发展。

依托计算机系、物理系、机电工程系、人工智能研究所、不确定系统实验室,充分发挥微电子技术、集成电路设计与制造、中文信息处理等方面的人才优势,加强城市电子政务、芯片开发、嵌入式软件技术的开发、中文信息处理软件、企业信息化等方面的研究,尽快形成一批成熟的技术成果,为政府和相关企事业单位电子政务与电子商务建设提供关键技术和配套技术,开展技术服务和技术咨询。

12.建设交通装备产业平台,促进德州交通运输业发展。

依托汽车工程系,建立校企合作基地和实习基地,重点做好汽车维修、汽车销售、汽车检测、新材料技术、交通运输管理等方面的技术服务,为德州市交通运输业发展服务。

13.建设现代服务业研究平台,促进德州服务业发展。

依托经济管理系、地理系、历史系,整合学校现有资源,建立现代服务业研究中心,促进德州现代服务业的新发展。

14.建设大学科技园和青年科技创业园,促进产学研结合向高层次发展。

与地方政府、企事业单位合作,共同建设大学科技园和青年科技创业园,搭建产学研结合平台,发挥“科技孵化器”作用,促进我校理工类科技成果在当地的转化与产业化,推动区域经济发展和行业技术进步。

(二)发挥学科综合优势,大力加强战略研究,推动德州市经济社会的不断进步。

发挥高校对于高层次人才的天然聚集作用,搭建与兄弟院校、科研院所密切联系的研究平台,充分发挥高校多学科门类的综合优势,加强战略研究,争取做出有较大学术价值和实践价值的研究成果,为德州市经济社会发展提供高质量的服务。

1.建设德州区域经济与社会发展战略研究平台,为德州市战略决策提供依据。

依托统筹城乡发展研究中心、哲学与社会发展研究所、经济学与社会经济问题研究所、区域发展规划研究所、资源环境研究所、法学研究所、会计研究咨询中心、区域经济发展研究中心等研究机构,充分发挥德州学院智力聚集优势,为德州市经济社会与文化发展提供决策咨询服务。

建立科技人员挂职服务制度,通过组织、人事程序,选派30名博士到相关区、县担任科技顾问或科技副区(县)长。

组建6个战略决策研究中心(智库),提供科技、经济、文化、管理、社会发展战略等方向的咨询服务。

2.加强对外联络与拓展,保持学校与地方沟通渠道的畅通。

加强与地方政府、企事业单位及社会团体的联系,积极寻求德州市及各县地方科技管理部门的支持,建立广泛的校地、校企合作关系。

邀请德州市有关局办领导和企业家来校恳谈,搭建学者与企业家、政府官员对话交流平台,每年举办两次全校科研项目成果和文化成果推介展览活动,让学校了解地方经济社会发展对高校的需求,让地方政府官员、专家学者、企业家了解学校发展思路和人力资源情况。

聘任150-300名地方政府官员、专家学者、企业家为学校各研究机构研究员、客座教授。

鼓励高层次、高学历的教师走出书斋,不断提升服务社会的能力,提高地方政府和群众对学校的认识,积极推进校地合作,将科技成果转化为现实生产力,造福德州人民。

(三)调整学科专业结构,提高人才培养质量,为德州市经济社会发展提供人才支撑。

依托学校现有的52个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学和管理学等十大学科门类,“十二五”期间,适应德州市经济社会发展与产业结构调整对人才的需求,不断健全人才培养机制,搭建人才培训平台,培养、造就大批适应市场需要的高层次创新型人才,为德州市“人才强市”战略的实施做出更大的贡献。