论中国古代诗歌的政治功能

诗经的四大功能

诗经的四大功能《诗经》是一部具有悠久历史的作品,是中国古代最重要的文学作品之一。

它汇集了诸多古老的诗歌,蕴含了深厚的文化精髓,为古今中外的研究者和读者提供了宝贵的参考资料。

这本书不仅受到了众多学者的关注,而且它的内容也大大影响了中国古代文化的发展。

其中,《诗经》的四大功能也是众所周知的。

首先,《诗经》反映了古代中国的历史和文化,涵盖了典型的古代传统历史,如国家形成、社会经济、民族宗教以及军事状况等。

它提供了一个全面而深刻的视角,把古代中国文化的发展和演变放入了历史的漫长轴线中,从而可以帮助人们更加全面地了解古代社会发展的过程。

其次,《诗经》表达了古代中国文化的思想情感。

它有着深刻的文化精神,把古代中国政治、经济、宗教、文学、艺术等各个方面的思想情感,都凝结在历史的思想洪流中。

《诗经》充分反映了古代文化思想的多样性,使人们可以更具体地认识古代文化思想内涵。

此外,《诗经》还反映了古代中国的社会文化现象,它体现了古代中国民族的生活、思想、观念和行为习惯的特点,从而引起人们的共鸣,使人们深刻地感受到古代中国的历史洪流。

最后,《诗经》还是一个重要的艺术载体,它把艺术与历史、文化紧密地融合在一起,反映出古代中国社会文化的精髓。

它的艺术特色,体现在它的形式上,有修辞手法、图像、象征、抒情等,而这些艺术手段都是古代中国文化最重要的表现形式之一。

总之,《诗经》是一部具有深厚文化精髓的重要文学作品。

它不仅反映了古代中国历史、文化精髓,而且也是一个重要的艺术载体,具有四大功能:反映历史文化、表达思想情感、体现社会文化现象以及艺术表现形式。

因此,读者们应该深入学习、研究和欣赏《诗经》,以期能够更加全面地了解古代中国文化的历史发展和精髓。

孔子的“兴观群怨”

摘要: 孔子的:“兴观群怨”说是中国古代文论的基本概念和术语, 其实质是对诗歌(包括乐、舞)社会功能的认识和概括, 并且具有很强的社会作用和美学意义以及稳定封建统治的因素, 对后世文人的文学创作以及文学理论的发展产生着极为重要的影响。

关键词: :“兴观群怨”、文学理论、社会作用、美学意义兴、观、群、怨, 是在一定历史条件下产生的、具有一定的社会内容和具体要求的概念。

孔子谈论诗、文, 是和当时礼教政治的道德伦理规范联系在一起的, “博学于文, 约之以礼, 亦可以弗畔矣夫”(《论语.雍也),这是他的基本观点.“ 兴于诗, 立于礼”, 即诗必需以礼为规范;“观风俗之盛衰”,主要是对统治者而言。

《国语? 周语上》记载上古时代的献诗制度说: “天子听政, 使公卿至于列士献诗, 瞽献曲, 史献书, 师箴, 瞍赋、诵, 百工谏, 而后王斟酌焉。

是以事行而不悖”“ 兴、观、群.怨”说,是孔子对中国古代文学理论批评的一项重要贡献.虽然对它的具体社会内容, 需要进行具体的、历史的分析; 但是,从文学理论的角度看, 它总结了我国文学在当时的实践经验, 特别是<诗经>所提供的丰富经验,把文学的社会功能概括得相当完整、全面, 反映出对文学现象的认识十分深刻。

在中国文学发展的早期就能提出这样的理论观点,是难能可贵的。

一、“兴观群怨”的社会作用“ 兴观群怨”说是孔子对诗社会作用的高度概括, 也是孔子诗论的重要组成部分。

孔子十分重视文艺的社会作用, 他把个人的修养归结为“兴于诗, 立于礼, 成于乐。

”他认为诗、礼、乐可以培养人的品德。

在《论语? 子路》中说: “ 诵《诗》三百, 授之以政, 使于四方, 不能专对; 虽多, 亦奚以为。

”这是直接讲诗的社会功用的,说明了诗可以提高人们从事政治、外交等实际工作的能力。

“兴”是指诗歌对读者的思想感情有启发感染的作用。

“ 可以兴”, 说明了诗歌可以感动人、鼓舞人, 具有艺术感染作用。

论古典诗词之美

论中国古典诗词之美——以李白为例中国是个诗歌的国度;到处是产生诗歌的理想土壤..放眼望去;每座山每处水每一个地方;都是一篇篇精美的诗章..放眼望去;慢慢历史长河中;无不闪烁着诗歌的璀璨..说起汨罗江;谁都会想到五月端阳;诵读屈原的离骚、橘颂等;说起古浔阳;谁都会想到枫叶芦花;看到琵琶声中白居易湿透的青衫;说起黄河;谁都会看到黄河之水天上来、黄河远上白云间、万里黄河绕黑山……忆秦汉;说唐宋;游长城;渡乡关;饮美酒;唱幽情;抒抱负;谁都会看到听到“风萧萧兮易水寒”的壮歌;“靖康耻;犹未雪”时的岳飞冲起的帽冠;水调歌头苏东坡多情的婵娟;王维渭城客游时青青的柳……诗词是中国传统文化的经典;是中国乃至世界文化的艺术瑰宝..中华民族以汉字为载体;按照符合美学规律的格律规则;创造了大量脍炙人口的美好诗篇;形成了一种大美诗体..其意境之深邃;思想之丰富;情感之深切;操守之坚贞;品格之高雅;普及之广泛;流传之久远;影响之巨大;是世界许多拼音文字为载体的诗歌所难以比拟的..下面我以诗仙——李白为例;浅析中国古典诗词的美之所在..一、美在感染力和说服力上..有人概括说诗美在形象上..诗是情感的象征性图画;诗歌创作的成功与否;在很大程度上决定于形象的可感性..通过物象的塑造;使读者受到感染;进而再心灵上达到共鸣..周易曰:“圣人立象以尽意”;文心雕龙中也有“神与象通、神与物游”的主张..我国古代诗人善用形象思维者;三李也..这三李即为李白、李商隐、李贺..其中李白的形象塑造更是出神入化;例如:“杳杳山外日;茫茫江上天..人迷洞庭水;雁度潇湘烟..”郢门秋怀运用不同空间的山衔落日、江汉晚天烘托秋景;又把洞庭湖上的游客与南飞的大雁映衬对照;在广阔的时空中展示漂泊的孤苦情怀..犹如李白的宣城见杜鹃花中;“蜀国曾闻子规鸟;宣城还见杜鹃花..一唱一回肠一断;三春三月忆蜀巴..”子规鸟又名杜鹃;而映山红因杜鹃啼叫时开放而名杜鹃花;诗人巧妙的将不同性质的意象组合起来;表达两地相思;委婉动人;给人以尺幅千里之感;意蕴深远..二、美在情感上..黑格尔说过“情致能感动人;因为它自在自为地是人类生存中的强大力量……”任何文学体裁;都不能缺少情感因素;而诗词的情感因素;比起其他体裁来说;显得更集中;更浓郁;更强烈..诗的本质是抒情;是思想感情的抒发..“苟其感不至;则情不深;情不深则无以精心而动魄;垂世而行远”..例如“桃花潭水深千尺;不及汪伦送我情”中就可以看出李白与友人之间的深厚情感;“长风破浪会有时;直挂云帆济沧海”又能感受到诗人坚定不移的冲破重重阻碍的意志..三、美在风格上..中国诗词有直与曲;露与藏的风格之分..直露型的诗人;其审美取向往往是刚健质朴;其诗风往往是阳刚豪放;其诗以阳刚美取胜..曲藏型诗人;其审美取向往往是委婉曲折;其诗风往往是含蓄细腻;以阴柔美取胜..当然;无论是阳刚美的诗;还是阴柔美的诗;其风格审美效应是可以并存于一体的;古今往来的一些诗人也往往做到阳刚美与阴柔美的兼济互补;实现豪放与婉约并举;阳刚与阴柔互济、直露与曲藏风格的完美统一..如豪放派代表人物李白写了不少美诗;既有“仰天大笑出门去;我辈岂是蓬蒿人”的豪迈洒脱;又有着“举杯邀明月;对影成三人”的孤独婉约..四、美在语言上..诗词是语言的艺术;毫无文采是个缺陷;诚如孔夫子所言:“言而无文;行之不远”;也有人说“吟成五个字;用破一生心”..“僧敲月下门”中的“敲”;“大漠孤烟直”中的“直”;以及李白的“众鸟高飞尽;孤云独去闲”中的“尽”与“闲”等等;都是传诵不衰的嘉例..在诗词创作中;为了表达的需要;诗人要在遣词上进行认真的推敲;以使作品简练精美;形象生动;含蓄深刻;创造出新的艺术美感..五、古代诗人以诗言志;也就是用诗词来表达自己的志向和思想观点..例如李白的“长风破浪会有时;直挂云帆济沧海”表现出诗人勇于追求真理的百折不挠的意志;“安能摧眉折腰事权贵;使我不得开心颜”表现了诗人淡泊名利;不与世俗同流合污的超然心境;展现出清幽明净、豪迈洒脱的境界..这些诗句无不使人坚定对理想的追求;实现自我价值的肯定;以及更为坚守内心的底线原则..六、很多古典诗词不仅美在意境;而且富于哲理;意味深长..无情不成诗;无理不成诗..情随事发;理因情生;道理从实践中来;感情从实践中生;由于感情的发展;积累;升华;浓缩;一些诗人就创作出了富有哲理的诗句..大家普遍知道的当然就是“问渠哪得清如许;为有源头活水来”朱熹观书有感;这句诗表明纯正的心念源自于圣贤之理的指导;以及“山重水复疑无路;柳暗花明又一村”陆游游山西村;描述了在山水迂回曲折、扑朔迷离之中;出路何在总是在不轻易间出现的;如果锲而不舍;继续前行;忽然间会豁然开朗而发现一个前所未见的新天地;也喻指在人生的某种境遇中;思想境界升华后必然展现出的更高更广阔的空间;以及李白的把酒问月中也有这样一句哲理诗;“今人不见古时月;今月曾经照古人”表现了月亮永恒;人生短暂这个真理;所以才有最后一句的“唯愿当歌对酒时;月光长照金樽里”的人生应及时行乐的道理..诗仙李白行侠仗义;豪放不羁..他政治无谓;却可遨游天海..他胸怀开阔;爱憎分明;高兴时美酒清歌;仰天大笑;悲愤时“捶碎黄鹤楼”;“倒却鹦鹉洲”..他热爱祖国大好河山;他的诗句句都能让我们看到他崇高的理想;宽阔的胸襟..在他身上我们能看到诸多中国诗词中的精华中华诗词“以愉而至致;以悦而至美;以乐而至懿;以韵而至德”;因而具有“兴观群怨”的社会功能..我们阅读中华诗词;既能享受到诗词的艺术美、意境美;也能品味到诗词的哲理美;思辨美..中华诗词刻录着中华民族命运的轨迹;历经生命的涅盘;岁月的砥砺;终于成为题旨鲜明;语言生动;内容充实;构思巧妙;意境深远;紧密结合现实;深切感悟生活;具有真挚情愫和崇高理想的千古名篇;成为被时代接纳并认同、被社会采集并融合、被人民喜爱并啜汲的不朽之作..“腹有诗书气自华”;中华诗词所闪耀的文化灵光;技能内化我们的精神魂魄;改善我们的心智;又能外化我们的气质、行为;提升语言表达能力..读点中华诗词;可以使我们变得更优有知识一点;更智慧一点;认识更全面一点;修养更好一点;品格更高尚一点;精神境界更丰富一点;说话更有文采一点..诗词凝集了中华民族的伟大智慧和人文精髓;它也包含了中华民族的精神;林语堂曾说;“中国是一个没有宗教的国家;但他是一个以诗歌为宗教的国家”;这其中也就便可看出中国古典诗词的美与重要性了吧..。

《毛诗序》-高中语文中华传统文化专题研讨(统编版)

• 《毛诗序》是中国诗歌理论的第一篇专论,概括了先秦以来儒家对于诗歌的若 干重要认识,可以说是从先秦到西汉的儒家诗论的总结。

背景介绍

• 汉代传《诗》(《诗经》)有鲁、齐、韩、毛四家。 • 前三家为今文经学派,早立于官学,却先后亡佚。赵人毛亨(大毛公)毛苌(小毛公)

• 后来唐代孔颖达《毛诗正义》指出:“风、雅、颂者,《诗》篇之异体;赋、 比、兴者,《诗》文之异辞耳。”“赋、比、兴是《诗》之用,风、雅、颂 是《诗》之成体。用彼三事,成此三事,是故同称为义,”更明确地将《毛 诗序》“六义”说所涉及到的诗歌体裁与表现手法问题揭示出来。

所以诗有六义:一叫“风”,二叫“赋”,三叫“比”,四叫“兴”,五叫“雅”, 六叫“颂”。天子用“风”来教化平民百姓,平民百姓用“风”来讽谕天子诸侯, 用深隐的文辞来作委婉的劝谏,这样写诗的人不会获罪,听诗的人足可以警戒,这 就叫“风”。至于王道衰微,礼义废弛,政教败坏,诸侯国各自为政,老百姓家风 俗各异,于是“变风”“变雅”的诗就产生了。

诗歌的内容和表现手法

• 诗歌的内容和表现手法——“六义”说

• 《毛诗序》有“六义”说,即风、赋、比、兴、雅、颂,涉及到诗歌内容上的分 类和艺术表现手法的问题。

• 早在先秦,《周礼·春官》就提出“六诗”说,内容与《毛诗序》的“六义”说一 致,但《周礼》没有对“六义”作具体论述。《毛诗序》对风、雅、颂有所论述, 没有谈赋、比、兴,但从中可以看出,《毛诗序》是把“风、雅、颂”看作“六 义”中与“赋、比、兴”相区别的一组。

• 因此,如果诗吟咏一个邦国的事,通过一个人的心意表现出来,就叫作“风”;反 映天下的事,表现的是包括各国的风俗,就叫作“雅”。“雅”,是正的意思,说 的是王朝政教兴衰的缘由。政事有小大之分,所以有的叫“小雅”,有的叫“大 雅”。“颂”,就是赞美君王盛德,并将他的成功的事业禀告神灵的。 (“风”“小雅”“大雅”“颂”)这就是“四始”,是诗中最高的了。

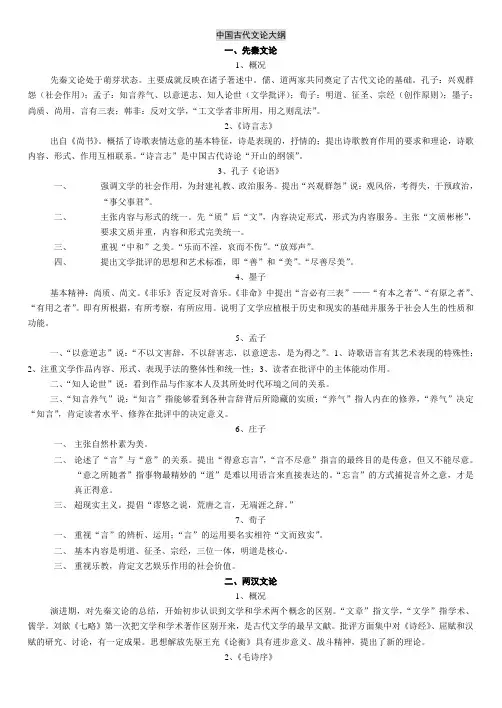

学习笔记《中国古代文论大纲》

中国古代文论大纲一、先秦文论1、概况先秦文论处于萌芽状态。

主要成就反映在诸子著述中。

儒、道两家共同奠定了古代文论的基础。

孔子:兴观群怨(社会作用);孟子:知言养气、以意逆志、知人论世(文学批评);荀子:明道、征圣、宗经(创作原则);墨子:尚质、尚用,言有三表;韩非:反对文学,“工文学者非所用,用之则乱法”。

2、《诗言志》出自《尚书》。

概括了诗歌表情达意的基本特征,诗是表现的,抒情的;提出诗歌教育作用的要求和理论,诗歌内容、形式、作用互相联系。

“诗言志”是中国古代诗论“开山的纲领”。

3、孔子《论语》一、强调文学的社会作用,为封建礼教、政治服务。

提出“兴观群怨”说:观风俗,考得失,干预政治,“事父事君”。

二、主张内容与形式的统一。

先“质”后“文”,内容决定形式,形式为内容服务。

主张“文质彬彬”,要求文质并重,内容和形式完美统一。

三、重视“中和”之美。

“乐而不淫,哀而不伤”。

“放郑声”。

四、提出文学批评的思想和艺术标准,即“善”和“美”。

“尽善尽美”。

4、墨子基本精神:尚质、尚文。

《非乐》否定反对音乐。

《非命》中提出“言必有三表”——“有本之者”、“有原之者”、“有用之者”。

即有所根据,有所考察,有所应用。

说明了文学应植根于历史和现实的基础并服务于社会人生的性质和功能。

5、孟子一、“以意逆志”说:“不以文害辞,不以辞害志,以意逆志,是为得之”。

1、诗歌语言有其艺术表现的特殊性;2、注重文学作品内容、形式、表现手法的整体性和统一性;3、读者在批评中的主体能动作用。

二、“知人论世”说:看到作品与作家本人及其所处时代环境之间的关系。

三、“知言养气”说:“知言”指能够看到各种言辞背后所隐藏的实质;“养气”指人内在的修养,“养气”决定“知言”,肯定读者水平、修养在批评中的决定意义。

6、庄子一、主张自然朴素为美。

二、论述了“言”与“意”的关系。

提出“得意忘言”,“言不尽意”指言的最终目的是传意,但又不能尽意。

“意之所随者”指事物最精妙的“道”是难以用语言来直接表达的。

中国古代文体分类理论

中国古代文体分类理论汇报人:日期:•引言•中国古代文体分类理论的历史演变•中国古代文体分类理论的基本原则和方法•中国古代文体分类理论的具体分类•中国古代文体分类理论的影响和价值目•结论录引言01 CATALOGUE中国古代文体分类理论的发展与演变不同历史时期文体分类的特点与背景古代文体分类理论对于文学和文化传承的影响背景介绍研究目的和意义研究中国古代文体分类理论的目的和意义古代文体分类理论对于现代文学和文化发展的启示和影响古代文体分类理论对于文学批评和研究的价值与作用中国古代文体分类理论的历史演变02CATALOGUE03《论语》、《孟子》等儒家经典,虽然主要是哲学著作,但它们的文体形式对后世影响深远。

先秦时期:萌芽与初创01《诗经》是中国古代最早的诗歌总集,包含了民歌、颂歌、祭歌等多种体裁。

02《左传》、《春秋》是中国早期的重要历史文献,它们以记事为主,没有固定的文体分类。

1秦汉时期:初步发展23《吕氏春秋》、《淮南子》等杂家著作,融合了各家思想,形成了独特的文体风格。

《史记》是中国第一部纪传体通史,它的历史叙事方式和人物传记形式对后世影响深远。

汉赋是汉代新兴的文体,以描绘城市、宫殿、动物等为主,具有浓厚的艺术气息。

魏晋南北朝:繁荣与多样化建安文学、正始文学、陶渊明田园诗等代表了这一时期的文学成就。

骈文是这一时期新出现的文体,以对仗工整、声韵和谐为特点。

小说《世说新语》以短小精悍的故事为主,表现了当时社会的风俗和人物性格。

010203唐宋元明清:深化与成熟唐诗、宋词、元曲等是这一时期最具代表性的文体。

明清小说是这一时期的重要文学成就,如《水浒传》、《红楼梦》等。

古文运动主张恢复先秦两汉的散文传统,反对骈文的浮华和繁琐。

戏曲是元代新兴的文学形式,以舞台表演为主,如《西厢记》、《牡丹亭》等。

中国古代文体分类理论的基本原则和方法03CATALOGUE以儒家思想为指导儒家强调“文以载道”,认为文章应该传达道德教化,服务于社会和政治。

《中国古代文学史》知识点整理

1.曹操字孟德诗歌特色:对乐府旧题的改造,悲凉慷慨、刚健有力,古朴、率真散文与诗歌“去骈化”改造文章的祖师2.汉末实录: 《薤露行》《蒿里行》3.《观沧海》可说是我国现存第一首完整的山水诗4.曹丕字子桓(魏文帝)诗歌风格:细腻缠绵、清新流丽题材:1.军事征伐《至广陵于马上作》2.游宴诗《芙蓉池作》3.游子思妇诗《杂诗》游子,《燕歌行》是思妇诗代表,是现存最早的完整七言诗5.《典论•论文》是现存最早的文学理论专论,是中国文学批评史上第一部文学专论,又含生命流逝与建功立业之深沉感慨6.曹植字子建(陈思王)前期:(贵公子生活)1.游宴诗、建功立业诗《白马篇》2.抒发个人理想怀抱3.反映社会现实《送应氏》后期: 1.悲愤与壮志难酬《杂诗》2.抒发痛苦和不幸《赠白马王彪》《野田黄雀行》《七步诗》3.游仙诗和情诗《七哀诗》《美女篇》《弃妇篇》抒情小赋《洛神赋》7.诗歌特色:乐府形式(第一个使乐府诗文人化)、词采华茂、工于起调(少平铺直叙,结构精巧)、善用比喻8.文学成就:他是第一位大力创作五言诗的诗人,他真正实现了乐府民歌向文人五言诗的转变;代表建安风骨的最高成就以及此后五言诗的发展趋势9.“建安七子”: 孔融(文举)、王粲(仲宣)、刘桢(公干)、陈琳(孔璋)、阮瑀(元瑜)、徐干(伟长)、应玚(徳瑾)10.竹林七贤: 嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘怜、王戎、阮咸11.阮籍:五言《咏怀诗》是政治抒情组诗,中国历史上最早的咏史12.嵇康:《幽愤诗》他好玄学、尚老庄13.太康文学特点:繁缛、华丽词藻、描写繁复、句式骈偶14.太康文学:指西晋太康年间的文学。

这个时期出现了“三张,二陆,两潘,一左”,其中左思成就较高,代表作《咏史》表现了对门阀制度的抗议和批判15.陆机:(文辞繁复)“太康之英”《文赋》是中国文学批评史上第一篇完整而系统的文学理论作品16.潘岳:(清靡流丽)二十四友之首《悼亡诗》开启了中国历史上悼念亡妻的先河17.左思风力: 是对左思诗歌风格的形象概括。

《兴观群怨说的影响》阅读训练及答案

中国古代文论的基本概念和术语源自孔子对诗歌、乐舞的功能及其艺术活动机制的概括。

《论语·阳货》有云:“子曰:小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。

”它全面集中地表述了诗歌通过表达情志来发挥社会作用的机制,表现出孔子对诗歌艺术特征的准确把握。

所谓“兴”,即“兴于诗,立于礼”的“兴”,主要指诗歌对人们的思想感情具有启发感染作用,可以引发联翩的想象,可以“引譬联类”“感发志意”,增进人的修养。

《论语·学而》载子贡能借引《诗经》诗句“如切如磋,如琢如磨”来说明品德修养必须要不断提高的道理,受到孔子的称赞,就是诗歌起兴作用的具体例证。

“观”则点明了诗歌的认识功能,即“观风俗之盛衰”“考见得失”,指的是诗歌能反映社会现实生活和人情物态,可通过诗歌来考察社会状况、政治得失和人民的愿望。

此外,“观”也可以包括对赋诗者品性和志向的观察。

所谓“群”即“群居相切磋”“和而不流”,主要指人们可借诗歌以交流思想,沟通情感,促进群体成员间的协和融洽。

孔子主张诗教、乐教,认为诗歌和音乐教育可协调社会关系和群体氛围,使人们和谐相处。

所谓“怨”,即“怨刺上政”,主要指诗歌可以抒发不满,泄导人情。

“怨”的内容,既可以是针对社会政治的,也可以不局限于宏观政治领域,举凡家庭、朋友、男女以及各种社会人事之间,都会有情感的郁结,都可藉诗歌加以抒发,由于儒家“诗教”的约束和“中和之美”的规范,这种“怨”又必须是“温柔敦厚”和“止乎礼仪”的。

后来司马迁所谓“《诗》三百篇,大抵圣贤发愤之所为作也”,甚至韩愈提出的“不平则鸣”的观点,都与“诗可以怨”的见解一脉相承。

兴观群怨说,较为全面地概括了诗歌的抒情性、感染性、认识作用和社会效果等特征,是孔子对中国古代文学理论批评的一项重要贡献,虽然四者主要从诵诗、学诗和用诗的角度上立论,但其精神贯通于整个文学活动。

兴、观、群、怨四字概括精当,言简意赅,蕴蓄着丰富的内涵和生机,为后人提供了理解和发挥的空间。

中国古代诗歌十大流派

中国古代诗歌十大流派:唐代山水田园诗派--代表人——王维孟浩然代表作品——王《使至塞上》《山居秋暝》《渭川田家》《九月九日忆山东兄弟》《送元二使安西》孟《春晓》《过故人庄》有《孟浩然集》创作风格——中国唐代诗歌流派。

以反映田园生活、描绘山水景物为主要内容。

继承和发展了陶渊明田园诗和谢灵运、谢朓等的山水诗。

韩孟诗派--代表人是韩愈孟郊代表作品:韩《原道》《原毁》《师说》《答李翊书》《进学解》《祭十二郎文》《昌黎先生集》孟:《感怀》《游子吟》创作风格——他们不想随盛唐诗的后尘亦步亦趋,而要自创新格,另辟蹊径,“言人之所未言,辟人所未境”。

他们继承并发展了杜甫“语不惊人死不休”的一面,在创作态度上,“用思艰险”,崇尚“苦吟”,主张“不平则鸣”与“笔补造化”。

在诗歌风格上,主要追求奇崛险怪、雄奇怪异之美。

而思想内容上,即使是优秀之作,也多以抒写个人的遭遇来揭示社会的弊端,直接反映现实的较少。

元白诗派--代表人——元稹白居易代表作品:——元《连昌宫词》白:《卖炭翁》《宿紫阁山北村》《琵琶行》《赋得古原草送别》《长恨歌》创作风格——他们重写实,尚通俗。

他们发起新乐府运动,强调诗歌的惩恶扬善,补察时政的功能,语言方面则力求通俗易解。

江西诗派--代表人: 黄庭坚代表作:《诸上座》《李白忆月游》《花气诗》创作风格——江西诗派的性质特色有三:一是此诗派为观念性的社集,而非实际之聚会;二是以风格和师承为判断的依据,而非地域之划分,入诗派者并非都是江西人;第三,江西诗派是元祐学术的一部分,是作为“绍述”政治的对立物而发展起来的,其盛衰与政局有密切关系。

宋代四大家--分豪放派的苏轼辛弃疾和婉约派的柳永李清照代表作品:苏《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》辛:《永遇乐·京口北固亭怀古》《丑奴儿》《南乡子》《青玉案》柳:《雨霖铃》《蝶恋花》《望海潮》李:《如梦令》《声声慢》《点绛唇》《武陵春》《醉花阴》《一剪梅》《蝶恋花》公安竟陵诗派--代表人钟惺谭元春代表作钟:《浣花溪记》《隐秀轩文》谭:与同里钟惺共选《诗归》江左三大家与神韵派--代表人王士祯代表作:《秋柳诗》建安邺下文人集团--代表三曹七子蔡琰三曹指曹操《薤露行》《蒿里行》《短歌行》曹丕《燕歌行》曹植《送应氏》《泰山梁甫吟》《白马篇》七子指王粲《七哀诗》《登楼赋》孔融《荐弥衡表》《与曹公论盛孝章书》《杂诗》陈琳《饮马长城窟》徐干《中论》《室思》阮瑀《驾出北郭门行》应玚《侍五官中郎将建章台集诗》刘桢《赠从弟》蔡琰代表作:《悲愤诗》《胡笳十八拍》汉魏六朝诗派--王闿运代表作《湘军志》《湘绮楼日记》《道咸所见录》《独行谣》《圆明园词》唐代边塞诗派--代表人王昌龄岑参高适王之涣李颀代表作:王昌龄《从军行》《出塞》《闺怨》《芙蓉楼送辛渐》岑参《走马川行奉送出师西征》《轮台歌奉送封大夫出师西征》《白雪歌送武判官归京》高适《燕歌行》《蓟门行五首》《塞上》《塞下曲》《蓟中作》《九曲词三首》王之涣《凉州词》《登鹳雀楼》李颀《古从军行》形式上多为七言歌行和五、七言绝句,诗风悲壮,格调雄浑,最足以表现盛唐气象。

论中国古代文学主要成就及其重要影响

论中国古代文学主要成就及其重要影响内容摘要:中国古代文学是世界上历史最悠久的文学之一,它经历了长达3000多年的持续发展历程,以其辉煌成就而成为全人类文化遗产中的瑰宝。

中国古代文学是中国传统文化中最重要、最具活力的一个部分,深刻而且生动地体现着中国文化的基本精神,对现代中国乃至世界文明的发展都产生了广泛而深远的影响。

关键词:中国古代文学主要成就重要影响现实意义一、中国古代文学的文化特征与西方文学相比,中国古代文学具有特别鲜明的人文色彩和理性精神。

即使在上古神话中,中华民族的先民所崇拜的也不是希腊、罗马诸神那样的天上神灵,而是具有神奇力量并建立了丰功伟绩的人间英雄。

例如在“女娲补天”、“后羿射日”和“大禹治水”三则最著名的古代神话中,女娲、后羿和大禹等神话人物其实就是人间的英雄,氏族的首领,他们的神格其实就是崇高、伟大人格的升华。

他们以巨大的力量克服了自然界的种种灾难,使人民得以安居乐业。

他们与希腊神话中那些高居天庭俯视人间、有时还任意惩罚人类的诸神是完全不同的。

“夸父追日”、“精卫填海”等故事则反映了先民们征服时间、空间阻隔的愿望,体现了中华民族刚健有力、自强不息的精神。

二、中国古代文学的辉煌成就古代诗歌《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,它至迟在孔子出生以前就已基本编定了。

自西周初年至春秋中叶共收入诗歌305篇,内容非常丰富,从各个角度反映了五六百年间广阔的社会生活。

具体地说,《诗经》描写了下列五方面的内容:一是周部族的历史;二是描写古代田猎、畜牧和农业生产的情景;三是描写战争和徭役的情形;四是反映了人民抵抗侵略的决心;五是叙述爱情和婚姻。

《诗经》的“赋”、“比”、“兴”艺术手法都对后代诗歌产生了深远的影响。

中国古代另一部著名的诗歌总集是《楚辞》。

主要作者是屈原是楚国的贵族,作品有《离骚》、《九歌》、《九章》、《天问》等。

《离骚》的一首政治抒情诗,是屈原用他的整个生命熔铸成的伟大诗篇,强烈的爱国思想和执著的人生追求融会成激越的精神力量,奇特的想像和瑰丽的语言产生了巨大的艺术魅力。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

论中国古代诗歌的政治功能

发表时间:

2019-05-27T11:42:04.307Z 来源:《中小学教育》2019年第364期 作者: 陈敏华

[导读] 诗歌作为一种文学样式,有着表情、审美、传播等诸多功能,但诗歌的政治功能是诗歌得以发展的重要政治保障。

福建省尤溪县第五中学

365100

摘 要:诗歌作为一种文学样式,有着表情、审美、传播等诸多功能,但诗歌的政治功能是诗歌得以发展的重要政治保障。本文主要

从教化黎民和怨刺上政两个方面入手,论述诗歌的政治功能。

关键词:政治功能 教化黎民 怨刺上政

所谓诗者,《毛诗序》言:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。”钟嵘在《诗品序》的开头即阐述了诗歌的产生及诗歌的功

能:

“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。照烛三才,晖丽万有,灵祇待之以致饗,幽微藉之以昭告。动天地,感鬼神,莫近于

诗。

”可以说,钟嵘这一名句道出了古代诗歌为宗教和政治服务的本质功能。纵观历代的文论,不难发现,诗歌虽有着表情、言志等诸多功

能,但在中国古代的漫长历史长河中,诗歌之所以能够得到良好的传承和长足的发展,却与它独特的政治功能密不可分。诗歌的政治功

能,在不同的历史时代,有不同的具体表现。概括来说,主要体现在以下几个方面:

一、“教化黎民”的政治功能

诗歌的教化作用是诗歌政治功能的重要体现。子曰:“兴于诗,立于礼,成于乐。”《毛诗序》也对诗歌教化的政治功能进行了具体化

描述。如《序》说:

“风,风也,教也;风以动之,教以化之”,又如“上以风化下,下以风刺上”。《礼记?经解第二十六篇》中孔子曰:“入

其国,其教可知也。其为人也温柔敦厚,诗教也。

” 虽然孔子所说的“诗”不是一般意义上的诗歌,但其对诗歌“教化黎民”的政治功能的肯定

可见一斑。由此不难发现,在古代,诗歌是统治者教育感化黎民大众温柔敦厚的重要政治手段。

以汉代为例,《汉书?礼乐志》载:“采诗,依古遵人徇路,采取百姓歌谣,以知政教得失也。”这些“兴诗立教”的做法为汉王朝的风俗

教化事业起到了有益的作用。此外,汉代文人还通过诗词歌赋对汉帝国的强盛极尽润色描摹,以隆盛的大汉气势、神圣的皇家气氛为象征

意义,从思想情感和意识形态上把尊皇和大一统的文化精神观念灌输于汉王朝臣民心中,由此产生了一种内向的凝聚力,同样起到了辅助

教化人伦的作用。

到了南北朝时期,诗歌依然为统治者教化黎民发光发热。例如庾信就仿效姬周乐制而创作了大量的祭祀诗歌,这些祭祀

诗歌宣扬了妇学之道,即妇德、妇言、妇容、妇功,并以此教化妇女贤良淑德,为后妃树立了效仿学习的典范;同时,庾信还在祭祀诗歌

中宣扬

“德”、“仁”的观念,这些以儒家德治感化为核心的政教手段,对于教化北周国子、稳定百姓、巩固北周的政治秩序有着不可忽视的

作用。

利用诗歌对黎民大众进行风俗教化和德治感化,使得他们安于统治者的统治,这是统治者为维护统治的惯用手段。因此,诗歌教化黎

民的政治功能在后世的各朝各代都到了统治者的青睐,这也是诗歌得以发展的重要政治保障。

二、“怨刺上政”的政治功能

子曰:“小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。”其中的“怨”就是批评、

讽刺不良政治的作用,就所谓的

“怨刺上政”,这也是诗歌的一个重要的政治功能。诗歌的这种“怨刺上政”的政治功能的具体表现,就是出

现了许多以讽刺劝谏的政治诗。这类的政治怨刺诗在《诗经》中尤为普遍。

《诗经》中的怨刺诗,或怨刺统治阶级的暴政、贪婪给人民带来的深重灾难,或怨刺统治阶级的荒淫无耻。《诗经?魏风》七首诗歌大

体上均为春秋初期的作品,这些主要是对统治阶级怨刺的诗歌,

“《伐檀》,刺贪也。在位贪鄙,无功而受禄,君子不得进仕尔。”“《硕

鼠》,刺重敛也,国人刺其君重敛,蚕食于民,不修其政,贪而畏人,若大鼠也。

”(《诗序》)这两首诗歌主要表现了作者对统治阶级贪

得无厌、横征暴敛的揭露与讽刺。春秋时期所写的诗歌中,还有不少诗歌表现了人民对家庭伦理及婚姻礼制亵渎的批判。《诗序》记载

云:

“《南山》,刺襄公也。鸟畜之行,淫乎其妹。”“《黄鸟》,哀三良也。国人刺穆公以人从死,而作是诗也。”通过对这些诗歌主旨的

阐述,我们可以清楚地领悟诗人仍然有一种政治的责任感,对

“礼崩乐坏”社会现象进行无情的批判与讽刺。

除了《诗经》外,后世也出现了不少怨刺上政的诗歌。如晚唐李商隐的《贾生》:宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。可怜夜半虚前

席,不问苍生问鬼神!李商隐借助历史史事,寄托其吊古伤今之意,表明自己的政治倾向,同时也表示对人民的同情和关怀。作者表面上

是讽刺汉文帝,但真正讽刺的是晚唐社会

“不问苍生问鬼神”的封建统治者。

在君尊臣卑的古代封建社会,为避免给自己带来灾祸,文人士大夫向君主进言或是对社会中的现象尤其腐败现象发表自己的见解,多

需委婉含蓄,诗歌正好为这样的委婉含蓄提供了可能。也正因如此,诗歌得到了文人士大夫的钟爱,在漫长的封建社会发展过程中发挥着

“

怨刺上政”的政治功能。

教化黎民和怨刺上政是中国古代诗歌政治功能的主要体现,正是诗歌的这些政治功能为诗歌的长足发展提供了重要政治保障,为诗歌

的其他功能的发展完善提供了各种可能。因此,诗歌的政治功能举足轻重,不容忽视。

参考文献

[1]

于浴贤 《颂》诗歌功颂德之我见[J].漳州师院学报,1989,(1),8-12。

[2]

沈瑞英 汉代文学侍从的政治文化功能[J].秘书,2003,(7),39-41。

[3]

高燕 古典诗歌的政治功能审视[J].芒种,2014,(04),97-98。

[4]

唐宝民 歌功颂德也危险[J].晚报文萃,2014,(19)。