4.Louis Kahn's profile

英语作文《我梦想的工作》作文要求:描述你长大后想从事的工作,以及为什么选择这个职业。

英语作文《我梦想的工作》作文要求:描述你长大后想从事的工作,以及为什么选择这个职业。

范文1:我梦想的工作When I grow up, I aspire to become a teacher. This profession has always fascinated me because it offers the opportunity to shape young minds and make a positive impact on society. I believe that education is the key to a better future, and as a teacher, I would be in a position to inspire and motivate students to pursue their dreams. Moreover, I love the idea of continuous learning and the challenge of finding new ways to engage students in the learning process.金句:1. "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." - Nelson Mandela2. "The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you." - B.B. King3. "A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning." - Brad Henry语法:1. Future tense: "When I grow up, I aspire to become ateacher."2. Present tense: "This profession has always fascinated me."3. Conditional tense: "I would be in a position to inspire and motivate students."翻译:当我长大后,我渴望成为一名教师。

空间的雕塑_艺术家野口勇的景观设计作品解读

刘巍/ LIU Wei作者简介:清华大学建筑学院收稿日期:2004-01-19野口勇(Isamu Noguchi,如图1[1])是一位伟大的艺术家。

他既是国际知名的雕塑家,又是园林家,同时也是卓越的设计家。

20世纪初期,早在大地艺术产生之前,野口勇已成功地将雕塑的概念扩展到风景空间,使基底不再是展示作品的背景,而是作品自身的组成部分。

他的探索为景观园林界开拓了新的天地,为二战后的景观园林发展做出了卓越的贡献。

野口勇1904年生于美国洛杉机,母亲是美国作家和翻译家,父亲是日本诗人。

野口勇2岁跟随母亲来到日本并在日本度过了童年,13岁独自回到美国,跟随美国学院派现实主义雕塑家博格勒姆(C Borglum)学徒。

1927年,野口勇获得了古根汉姆奖学金,访问了中东和巴黎,并在布朗库西(Constantin Brancusi)[2]的工作室做了几个月的助手,深受布朗库西的影响。

1929年野口勇回到纽约展出了他在巴黎创作的抽象雕塑。

商业上的失败,使得野口勇放弃了抽象雕塑的创作,重新转向学院派的头像雕塑和人物肖像画,并因此结识了对他一生产生重要影响的两个人——舞蹈家玛萨·格雷厄姆(Martha Graham)和天才的建筑师巴克敏斯特·富勒(R. Buckminster Fuller)。

1931年,野口勇用售卖人物肖像画赚到的钱前往中国和日本学习东方古老的艺术。

第二次世界大战爆发后,野口勇暂停了工作,申请到了布林根(Bollingon)基金,开始了又一次艺术之旅。

他的足迹遍及欧洲、中东和亚洲,并在途中探访了很多优秀的园林遗产。

战后,野口勇回到纽约继续从事艺术创作。

1985年,野口勇在纽约建立了自己的博物馆,展出自己一生的艺术创作。

1987年他被美国总统授予国家艺术勋章。

1988年冬,野口勇在美国逝世。

一.野口勇的雕塑及广泛的艺术涉猎野口勇的雕塑作品秉承了阿普(Jean Arp)、米罗(Jean Miro)和布朗库西的传统。

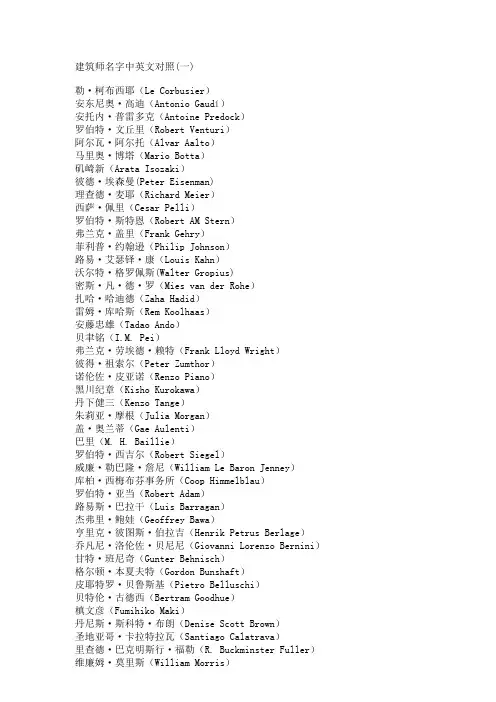

建筑师名字中英文对照

建筑师名字中英文对照(一)勒·柯布西耶(Le Corbusier)安东尼奥·高迪(Antonio Gaudí)安托内·普雷多克(Antoine Predock)罗伯特·文丘里(Robert Venturi)阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)马里奥·博塔(Mario Botta)矶崎新(Arata Isozaki)彼德·埃森曼(Peter Eisenman)理查德·麦耶(Richard Meier)西萨·佩里(Cesar Pelli)罗伯特·斯特恩(Robert AM Stern)弗兰克·盖里(Frank Gehry)菲利普·约翰逊(Philip Johnson)路易·艾瑟铎·康(Louis Kahn)沃尔特·格罗佩斯(Walter Gropius)密斯·凡·德·罗(Mies van der Rohe)扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)安藤忠雄(Tadao Ando)贝聿铭(I.M. Pei)弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)彼得·祖索尔(Peter Zumthor)诺伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)黑川纪章(Kisho Kurokawa)丹下健三(Kenzo Tange)朱莉亚·摩根(Julia Morgan)盖·奥兰蒂(Gae Aulenti)巴里(M. H. Baillie)罗伯特·西吉尔(Robert Siegel)威廉·勒巴隆·詹尼(William Le Baron Jenney)库柏·西梅布芬事务所(Coop Himmelblau)罗伯特·亚当(Robert Adam)路易斯·巴拉干(Luis Barragan)杰弗里·鲍娃(Geoffrey Bawa)亨里克·彼图斯·伯拉吉(Henrik Petrus Berlage)乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼(Giovanni Lorenzo Bernini)甘特·班尼奇(Gunter Behnisch)格尔顿·本夏夫特(Gordon Bunshaft)皮耶特罗·贝鲁斯基(Pietro Belluschi)贝特伦·古德西(Bertram Goodhue)槙文彦(Fumihiko Maki)丹尼斯·斯科特·布朗(Denise Scott Brown)格伦·默克特(Glenn Murcutt)理查德·诺伊特拉(Richard Neutra)弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)安德烈亚·帕拉第奥(Andrea Palladio)约翰·拉斯金(John Ruskin)伯纳德·梅贝克(Bernard Maybeck)罗伯特·斯坦恩(Robert A. M. Stern)路易斯·沙利文(Louis Sullivan)苏珊娜·托雷(Susana Torre)菲利普·韦伯(Philip Webb)保罗·威廉(Paul Williams)克拉夫·威廉·埃利斯爵士(Sir Clough Williams-Ellis)阿道夫·卢斯(Adolf Loos)斯蒂芬·阿伦兹(Steffen Ahrends)格雷戈里·安(Gregory Ain)阿尔贝蒂(Leon Battista Alberti)加里亚佐·埃里希(Galeazzo Alessi)克里斯多夫·亚历山大(Christopher Alexander)威廉·范·阿伦(William Van Alen)阿门诺菲斯三世(Amenophis III)约翰·安德鲁斯(John Andrews)安西米奥斯(Anthemios)阿波洛道鲁斯(Apollodorus)阿顿(Arton)阿斯比(C. R. Ashbee)阿斯普朗德(Erik Gunnar Asplund)阿迪森·麦兹那(Addison Mizner)泰奥多尔·林克(Theodore Link)查尔斯·巴雷爵士(Sir Charles Barry)威廉·亨利·巴洛(William Henry Barlow)法尔克·巴莫(Falke Barmou)爱德华·巴恩斯(Edward Larabee Barnes)威廉·霍拉伯德(William Holabird)彼得·贝伦斯(Peter Behrens)贝尔吉欧加索、皮瑞瑟第和罗杰斯(Belgiojoso、Peressutti、Rogers)查尔斯·格瓦德梅(Charles Gwathmey)雅克·赫尔佐格(Jacques Herzog)威廉·勒巴隆·詹尼(William Le Baron Jenney)多米尼克斯·伯姆(Dominikus Bohm=Gottfried Bohm's father)迈克尔·格雷夫斯(Michael Graves)霍华德·戴维斯(Howard Davis)诺曼·福斯特爵士(Sir Norman Foster)皮埃尔·德默隆(Pierre de Meuron)。

路易·康的设计思想诠释

第4期2018年4月福建教育学院学报JOURNAL OF FUJIAN INSTITUTE OF EDUCATIONNO.4April.2018路易•康的设计思想诠释吴旭超(福州大学厦门工艺美术学院,福建厦门361000)摘要:路易•康设计体系受古典建筑的影响颇深,从均衡质感中感受雄伟壮丽。

他的作品被世人认为 是超越了现代主义的宝贵杰作。

他使创新的建筑技术与现代建筑物技术相融合,引导人们迈向回归本初和原始 力量之和的永恒阶梯。

关键词:路易•康;设计思想;建筑中图分类号:J59 文献标识码:文章编号:1673-9884 (2018) 04-0116-03一、关于路易•康被誉为建筑界的诗哲的路易.康,设计风格以其 简洁、柏拉图式而闻名。

他信奉“光是人与神之间相 互对话的一种语言,是人性与神性共同现身的具象化 领域”这一至理名言,并融人其83个高含金量作品里,由此也赢得了 “20世纪最具独创性、最重要的建筑师”美誉。

路易•康于1901年出生于波罗地海的萨列玛岛。

先前大家耳熟能详的“路易斯.康”这个叫法,是不 够准确的,“Louis”中的“S”在这是不发音的,⑴ 更为确切的名字应当是“路易•康”;而“康”是一 个典型犹太家庭的“姓”。

一家人在1905年举家迁 移到美国费城,成为了美国社会的第一代移民。

与其他同时代著名的建筑师一样,在高中时期,康第一次接触到了建筑学,随后在宾夕法尼亚大学接 受保罗•甚列特(Paul Cret)的指导并在此学习,这 是一所在世界建筑史上颇负盛名的学校,在此诞生了 诸多名家。

在大学的学习生涯中,康获得了在建筑事 务所工作的机会,为后续的发展奠定了基础;1947年 他开设个人事务所开业,随后十年内,大器晚成的康 达到了个人职业生涯顶峰,在他的事物所中聚集了一 批把他奉为神明的信众,在众多信众的陪伴之下,康开始用他自己思想去引领建筑的发展,去引导人们的 行为习性。

刹那间,他仿佛进人了一个无尽的循环,他自己就是崇拜的对象,向世人传播福音,想把人导 向自己的天堂。

路易斯·康代表作品的情感表达思路

山西建筑SHANXI ARCHITECTURE第42卷第1 1期・13・2 0 2 1年6月Vci.O2 No. 51Jun. 20—1DOI JO. 13719/j. chkn 1009-6425. 2021.2.006路易斯・康代表作品的情感表达思路肖宗平(汕头市政府投资项目代建管理中心,广东汕头515441 )摘 要:第二次世界大战以后,以理性主义为代表的现代主义建筑片面重视建筑的物质性,于是以路易斯•康为代表的建筑师开始探索建筑设计的情感表达。

从路易斯•康的创作思想及具体作品两方面来探索这位大师的情感表达思路。

关键词:路易斯•康,古典主义,现代主义,情感表达中图分类号:TU244.I82 文献标识码:A 文章编号:1926-642—(20—1) 11-6213-63第二次世界大战以后,现代主义建筑在西方世界得到 广泛的传播。

但是随着社会经济的恢复发展,西方社会对 建筑的内容及质量有了更高的要求。

然而,以理性主义为 代表的现代主义建筑鼓吹的是功能及技术决定论,片面重视建筑的物质性,于是不少建筑师开始探索建筑设计的情 感表达,美国建筑大师路易斯•康是其中的代表性人物。

路易斯•康致力于挖掘建筑的内在属性和精神,形成一套 适用于表达情感主题的哲学理论和形式体系。

路易斯•康 在设计实践中善于将现代建筑语言与传统历史方法结合, 从而使作品散发出独特的韵味,堪称现代建筑情感表达的 经典。

本文从路易斯•康的创作思想及具体作品两方面来探 索这位大师的情感表达思路。

1路易斯•康创作思想中的情感表达倾向1.1 布扎体系下的锤炼路易斯•康于20年代初在宾夕法尼亚大学学习建 筑学,当时的宾大坚持的是巴黎美术学院的教学体系,要求学生进行严格的古典美学和造型训练,在这一体系 的锤炼下,路易斯•康必定熟谙古典主义用来表达尊敬崇高主题的思想和手法。

第一代现代主义建筑大师中 像格罗皮乌斯、柯布西耶、密斯等人并没有一位像路易斯-康这样接受过正规严格的布扎体系训练,所以,当 二战以后现代主义建筑呼唤情感表达的时候,路易斯• 康那个仍然属于古典主义和浪漫主义的精神世界被唤醒了,于是在实践中开始运用某些历史手法来丰富现代 建筑的情感表达。

路易斯康的作品分析.正式版PPT文档

2.在从罗马旅行回来了以后,康把注意力转移到了结构的创新和光 的创造上。这体现在康建筑上的缝隙空间上了。而在平面构图上了, 康应该说是比较能灵活的运用几何的衔接了,这个时候的康就象是 一个潘多拉墨盒一样,控制着光的渗出,这也是个人归纳为第二阶 段,这个时候他建筑里所渗透出的理性之光足以让人窒息。

3.康最为辉煌的时间,他把建筑空间引入了人的生活当中,他认为建 筑是一切人性行为的结果。人性却简单而又具有次序的,又是他把建 筑的空间同人性联系到了一起,如集会论和服务空间,就是把建筑空 间“简单化”的结果。

路易斯.康的创作思想

一、追本溯源—起论点 1.打破既有的原则 2.回溯问题的起点 3.建筑的本质

二、师法自然(自然而然的本然) 1.效法自然中动态平衡的特质-- 打破因袭勇于求新求变 打破和谐-打破建筑中的必然性与单调感 。 2.效法自然纪录的特性-- 在建筑上可将构造的程序作为表现的主题。 3.遵守自然中的物性与本质—与砖的对话 遵守材料的特性,尊重物 性,才能达到和谐之美。

1928年赴欧洲考察。 Kahn把主要空间和次要空间以一种模糊的关系融合在一起。

Esherick住宅的平面图是一个矩形方盒子,其内部空间的分割方式为用不同材质的墙面围合——通透的玻璃以及厚重的混凝土将矩形细分 成不同大小的矩形,并利用围合的程度以及墙间的缝隙来控制空间的私密性。

1957-19641年9:3宾5夕康法展尼亚开大学了理自查德己医学独研立究中的心事业。

早期的探1索9:康0从1一年开2始月就研2究0日古罗生马的于遗爱迹和沙构图尼方亚式,的他喜萨欢拉古典马的形岛式。次序,崇尚自然人性的升华,这个时候的康对于理想几何

次序追求是狂热的,现代主义空间的连续性受到他的很大质疑,我们可以把这时候的康称为一个现代思想下的古典主义者,但是他却

路易斯

感悟路易斯康指导教师:聂菲姓名:比汗〃黑力木汗学号:4101100130班级:41011001路易斯·康美国现代建筑师。

路易斯-康(Louis I.Kahn),1901年生于大西洋上的爱沙尼亚岛,1905年随全家迁往美国的宾夕法尼亚州,1924年毕业于宾夕法尼亚大学,1947年个人事务所开业,20世纪50年代起执教宾州大学和耶鲁大学的建筑学硕士研究班,1974年卒于从达卡返回美国的途中。

纵观整个现代建筑发展演变的历程,路易斯〃康可以说是一位居于关键地位的人物,他以极为出色的建筑理论与实践对后现代主义的出现提供了重要的启迪思想,并且对现代建筑的推进与后现代主义思潮的兴起,都起到了承前启后的重要作用。

康的作品有着和现在许多建筑师所不同的存在意义,与赖特,密斯以及柯布的作品也不同,他们是那样的独树一帜,细致精巧,充满神秘。

赖特的建筑注重韵律的表现,密斯的作品是尽量减少空间和材料,柯布是无所不作,从年轻时的亲切文雅到晚年时的厚重、淳朴和猛烈,最大限度的表现了20世纪人类对于建筑的尝试,而康的作品就像是20世纪建筑设计作品整流下来的精华,充满了纯朴之感。

在学建筑设计的过程中,我很大程度上受到路易斯康的设计思想的影响。

路易斯康的建筑艺术风格上,构图的‚基本元‛是以简单却最具有表达力的几何体--正方、矩形、圆形、规则三角形等为主,具有现代和古典共有的特征,就其建筑而言应该归属于现代主义!他的建筑虽然一般不用传统的装饰符号,空间组合则重现了某种历史上已经有的等级空间序列手法,在主从关系、大小、形体、明暗等方面都展现了许多古典传统的特征。

所以他的作品体量浑厚,沉重,凭借着现代的材料,和天然材料的质感和人工肌理的展现,使他的建筑有一种从总体到统一的雄深感。

康提出的三个阶段的创作过程——第一阶段是‘空间的本质’接下来‘秩序’,然后是‘设计’。

尤其是他在平面设计上用到了‘黄金分割比’,例如在耶鲁大学美术馆,理查德医学研究所,玛格丽特〃艾修里克住宅,第一唯一神教堂等等设计中。

建筑存在——路易斯·康的建构哲学

“神”塑像,并将其安置于神庙内,创造神在凡间的居所,人们通过神像和神庙与神建立沟通和联系,颇有“己欲立而立神,己欲达而达神”的意味。

路易·艾瑟铎·康(Louis Isadore Kahn,以下简称“康”)在古建筑遗迹游历旅程中发现,那时的建筑不仅要赋予人一个“存在的立足点”,还要赋予“神”一个“存在的立足点”。

受此启发,康在此后的建筑设计生涯中,接续叩问:建筑“存在的立足点”在哪里?建筑空间的存在有何特性?什么见证了建筑的存在?这些也正是设计师在完成本土特色建筑时所面临的问题。

1建筑在人们认知的环境中寻找“存在的立足点”耶鲁大学美术馆扩建工程是康从古罗马、古希腊和古埃及游历归来的第一个建筑作品,原馆建于1928年,是由艾杰敦·施瓦德沃特设计的一个由石灰石建造,有着连续高大的圆拱窗户的具有厚重历史形式的折中主义建筑。

扩建部分在整体上是两个矩形体块的简单组合,以一个小的矩形体块连接较大的体块和原馆,并顺势将沿街凹口设置为出入口[1](见图1)。

为响应外部环境秩序,建筑西南侧入口面向街道的整个立面采用完全封闭的褐色砖墙,使扩建部分与原有建筑在色彩、立面质感上保持协调,细部处理简洁、粗犷,姿态放得很低(见图2),处处体现其自身存在的合理性和意义。

扩建部分与原馆之间在地位上存在一种主从关系,人们在日常活动中对原馆已经形成了一个固定的认知:一种原馆似乎以前就存在于那儿,似乎以后也会存在于那儿,似乎就应该存在于那儿的状态。

康对扩建建筑的处摘要 文章通过分析探讨路易斯·康的建筑作品中呈现出的某种隐性的建构秩序,探索建构背后的建筑精神。

讨论路易斯·康在建筑实践中追问“建筑存在的立足点”,探究建筑自身与外部环境的依存关系,探讨其整合建筑空间存在的意义,以及一系列对建筑存在的相关因素的本质追寻与呈现的建筑活动。

发掘路易斯·康的建构哲学对我国建筑实践的意义,有助于建筑师在当下思潮泛滥的建筑学语境中把握中国现代建筑的基本价值和意义。

阴影的宝库中的思索--路易斯·I·康的光理论与实践研究

阴影的宝库中的思索——路易斯·I·康的光理论与实践研究Meditation in the Treasury of the Shadows ——Research on the light theory and practice ofLouis I Kahn学科专业:建筑设计及其理论研究生:卢紫荫指导教师:严建伟教授天津大学建筑学院二零一六年六月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名:签字日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解天津大学有关保留、使用学位论文的规定。

特授权天津大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。

同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。

(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者签名:导师签名:签字日期:年月日签字日期:年月日摘要在这个视觉消费的时代,几乎所有的艺术门类都从“精神的庇护所”转而成为愉悦大众感官的“画皮”。

建筑作为一个艺术门类,其表面形式背后的精神性的缺失值得反思。

路易斯·I·康是20世纪建筑界一位里程碑式的人物,不仅是一位建筑师,也是一位哲学家,被称为这个时代的“建筑诗哲”。

他的作品展现出极高的精神性。

他的建筑哲学形成完整的理论体系,而建筑作品更是作为他的建筑哲学中不可或缺的一个部分,与他的思想相伴相生。

路易斯·康的思想与作品中,光都扮演着举足轻重的角色。

随着近年来对自然光的研究逐渐升温,康一直是这个主题中不可逾越的部分。

然而,由于其语言表达常被认为“艰涩难懂”,对于路易斯·康的光理论和实践的专门研究尚呈现为缺环。

外国近现代建筑史知识点:11 美国二战以后的现代主义_86305423

第2讲

9.21

新建筑产生的社会

文化背景

第3讲

9.28

19世纪建筑的成就

与困境

第8讲

11.9

赖特与美国二战以

前的现代主义

第9讲

11.16

密斯、柯布与西欧

二战以前的现代主

义

第15讲 12.28 现代主义之后: 复杂性与多样性

第4讲

10.12

芝加哥学派与美国

的前现代主义

第10讲 11.23 柯布二战以后的建 筑创作,

– John Hejduk, 1929- ; Peter Eisenman, 1932- ; Michael Graves, 1934- ; Richard Meier, 1934- ; Charles Gwathmey, 1938- ;

大建筑1921-28 : 四位大师的形式探索

Le Corbusier, Palace of the League of Nations, Geneva, 1927-8

纽约,1932-39

F·L·赖特,国民人寿保险公 司方案,芝加哥,1924

Rockefeller Center, NYC, 1930-40

国际联盟大厦竞赛 1927-28

Le Corbusier, Palace of the League of Nations, Geneva, 1927-8

Le Corbusier, Swiss Dormitory, Cité Universitaire in Paris, 1931–32

路易斯·康的建筑思想

There exists an order which precedes design.

– “秩序”先于“设计”而存在 – This order comprises the whole nature, including human