《体育》课程标准

一、课程性质

体育课程是学生以身体练习为主要手段,通过合理的体育教育和科学的体育锻炼过程,达到增强体质、增进健康和提高体育素质为主要目标的公共必修课程;是高职院校体育工作的中心环节;是实施素质教育和培养全面发展人才不可缺少的重要途径,本课程的后续课程为体育2。

二、课程教学目标

体育是全面发展学生职业素质的一项必修课程,是寓促进身心和谐发展、思想品德教育、文化科学教育、生活与体育技能教育于身体活动并有机结合的教育过程。

1. 能力目标

培养学生对体育的兴趣和掌握体育运动的基本理论知识、技能,建立正确的体育观念,掌握科学锻炼身体的手段和方法,养成体育锻炼的良好习惯,培养终身体育的意识。熟练掌握两项以上健身运动的基本方法和技能,能科学地进行体育锻炼。全面发展与健康有关的各种体能练习,提高自己的运动能力,能参与和组织小型的比赛。

2. 知识目标

进行健康教育,树立健康第一的思想,提高审美能力,掌握运动卫生知识,提高自我保健和评价的能力。积极参与各种体育活动,基本形成终身体育的意识与习惯,能评价自身体质健康状况,编制可行的个人锻炼计划,具有一定的体育欣赏能力。使学生了解篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、健美操等体育项目的发展概况及运动特性,初步掌握其基本竞赛规则和裁判法。

3. 其他目标

营造校园体育文化氛围,提高学生体育文化素养和体育竞赛的观赏水平。养成积极乐观的生活态度,运用适宜的方法调节自己的情绪,在运动中体验乐趣和成功的感觉。培养学生团队合作能力、吃苦耐劳能力、组织领导能力等。

三、课程设计思路

课程设置依据:《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》;学生专业培养要求实施的培养目标。进行模块化选项课教学:目前开设了足球、篮球、气排球、羽毛球、乒乓球、健美操等项目。学生可以根据自己的爱好选择体育项目进行学习,为学生的个性发展留有较大的空间。

课程设计思路:1、遵循大学生身体机能的发展规律,循序渐进、培养学生终身体育观念为出发点,设置合理的练习项目;2、以体育、德育为基础,在锻炼身体的同时注重培养学生顽强拼搏、不服输的意志品质及以集体为重的集体主义观念;3、以培养兴趣为出发点,在气氛活跃,内容形式多样的课堂教学中培

养学生的体育技能,为以后的职业发展打下基础。

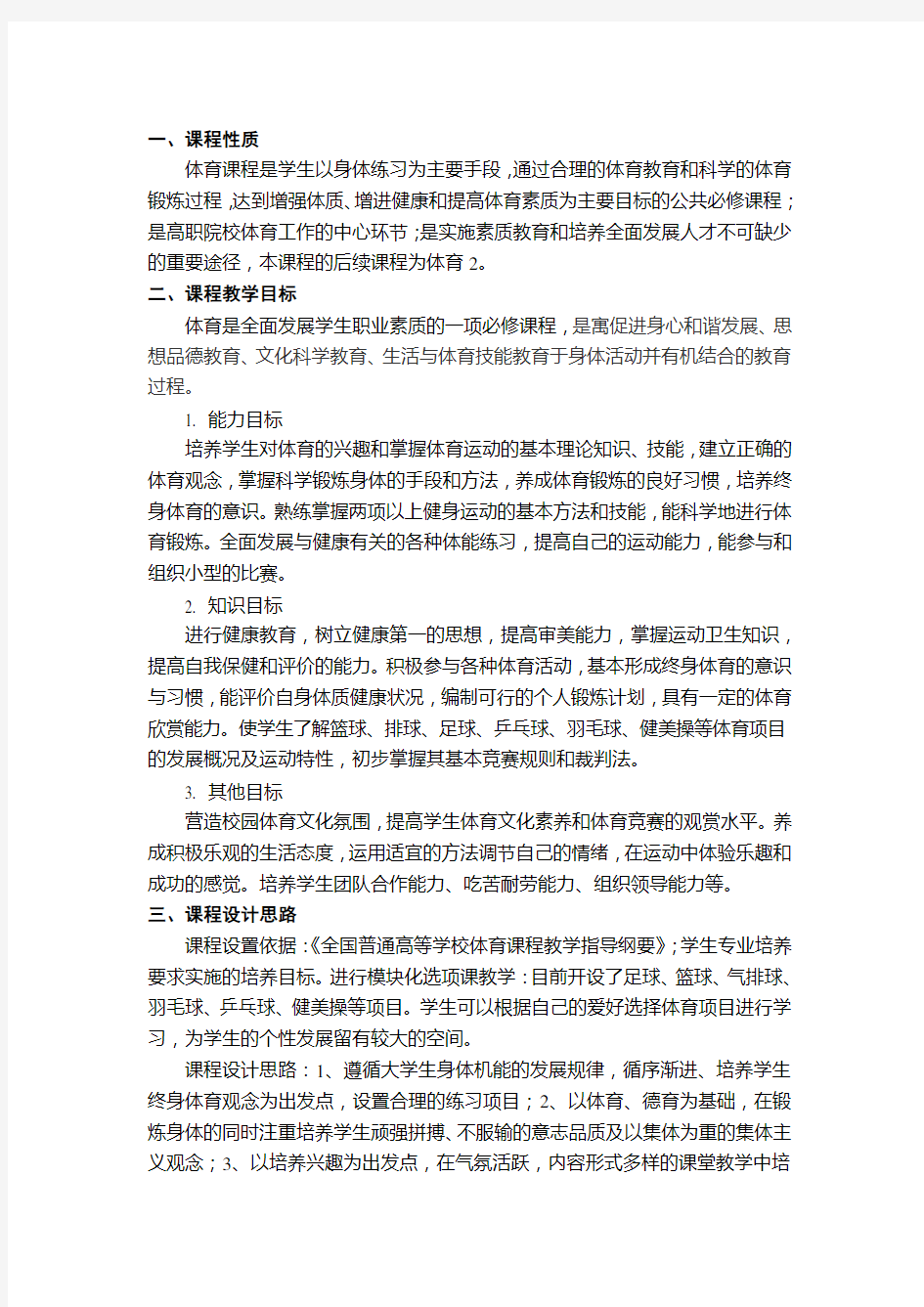

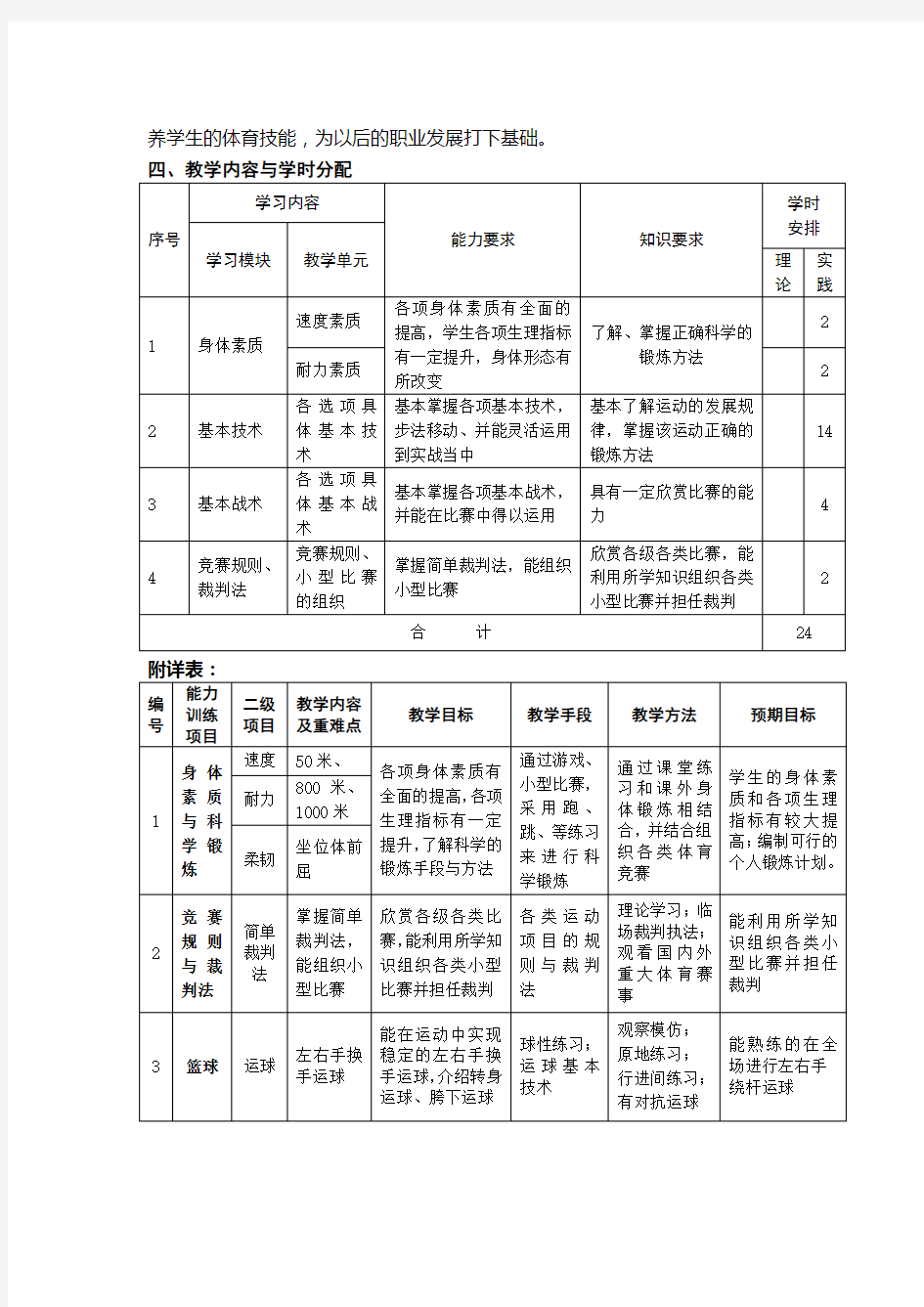

五、考核方案与考核标准

课程考核为形成性考核:主要包括三个方面:

1.专项技术(50%)

(2)气排球——接(垫)球技术、发球技术、传球技术

1)接球技术:5人接(垫)球,取最好成绩(3~5次机会),结合接球技术

接球技术评分:判断移动能力及接球后起球的效果

3

(3)足球——脚背内侧踢准

(4)乒乓球——攻球、推挡技术

(5)羽毛球

1)正手发高远球、反手发网前球:每人发10球,根据落点来评分。

2)击高远球技评:两人一组,相距10米左右,进行连续正手击高球。

(6)健美操——大众健美操

2. 身体素质(30%)

考试内容:50米跑、100米、800米(女)、1000米(男)、1分钟跳绳、立定跳远,每学期结合专业特点,任选两项。

3. 平时表现(20%)

(1)考试内容:出勤情况(10%)、课堂表现(

5%)及参加课外体育活动

情况(5%)。

(2)考核标准:

出勤情况:旷课一次扣20分,早退、迟到扣10分/次,事假扣5

分/次。无故旷课3次及以上,考勤不得分。缺课时数达到总时数的1/3以上者(含事假、病假),该学期成绩不予评定。

课堂表现:不守纪律扣10分/次,不按规定服装扣10分/次,私

自离开练习区扣10分/次,其他情况酌情扣分。

课外活动:基本分60,参加体育竞赛活动的学生加20分/项

最终成绩构成= 专项技术×50%+身体素质×30%+平时表现×20%

六、教学资源开发与利用

体育教学资源是学校进行健康教育、完成体育教学任务的物质基础。1、加大硬件投资,室外体育活动场地能满足教学要求,但室内活动场地短缺,影响教学效果,更易出现伤害事故;2、体育师资业务素质较高,但缺额较大,建议引进老师或者请担任领导职务的专业老师兼课,发挥其作用。

七、教师能力要求

体育教师能力大致可分为知识、技能和态度三个层面。首先体育教师不但要熟悉了解自己所教专业的必备知识,还必须不断更新全面的相关知识;其次教学中不但要教会学生知识,更要教会学生如何获取知识;第三要强调教师职业道德建设,提倡敬业爱生,乐于奉献的精神;第四强调对体育教学的学术研究,在研究中不断提高体育教师的教育教学专业水平,不断创新。

八、主要参考资料

[1]楚源蕴.体育与健康新教程[M].苏州大学出版社,2009.

[2]田麦久.运动训练学[M].高等教育出版社,2010.

[3]王步标.华明.运动生理学[M].高等教育出版社,2011.