基于理化-生物指标与CCME WQI模型的水质综合评价

水环境质量评价的方法与指标体系研究

水环境质量评价的方法与指标体系研究水环境质量评价方法主要包括定性评价和定量评价两种方法。

定性评价是根据水体中的化学物质、微生物、有机物和悬浮物等指标是否超过其中一标准值来评价水质状况。

这种方法可快速判断水体是否达到其中一水质标准,但缺点是不能提供具体的污染程度和治理建议。

定量评价是通过对水体中各种指标的测量和分析,计算出各项指标的浓度或生物学相对丰富度,然后根据一定的评价方法对水质状况进行评价。

这种方法可以更全面、准确地评价水体的水质状况,但对于仪器设备和知识要求较高。

水环境质量评价的指标体系主要包括水质指标和生物指标两大类。

水质指标是通过对水体中各种化学物质的测量,来评价水体中污染物的浓度和种类。

常见的水质指标包括溶解氧、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、pH值等。

这些指标可以反映水体中溶解氧含量、氮、磷的富集程度和有机物的分解情况。

生物指标是通过对水体中生物的测量,来评价水体中生物的类别、数量和活性。

常见的生物指标包括浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生植物等。

这些生物指标可以反映水体的营养状态、生态风险以及水生态系统的稳定性。

水环境质量评价的方法与指标体系研究是一个复杂的过程,需要综合考虑水质指标和生物指标之间的相互关系。

在指标的选取上,需要结合本地区水环境的特点和治理目标来确定适当的指标,并建立相应的评价标准。

在评价方法的选择上,需要根据不同的需求来选择合适的定性评价或定量评价方法,并结合实际情况进行分析和判断。

此外,还需要对评价结果进行合理的解释和分析,并提出相应的治理建议。

总之,水环境质量评价的方法与指标体系研究是建立科学合理的水质评价体系的基础。

通过不断的研究和实践,不仅可以提高水质评价的准确性和可靠性,同时也能为保护水资源、维护生态平衡提供科学依据。

地表水评价方法

地表水评价方法地表水是指地球表面上流动、静止的河流、湖泊、水库等各种类型的自由水体。

由于工业、农业和城市化的快速发展,地表水受到了严重的污染。

为了保障人民的饮用水安全和水环境的可持续发展,地表水的评价是非常必要的。

本文将介绍几种常见的地表水评价方法。

首先,化学指标是地表水评价的重要依据之一。

通过检测水样中的化学成分,可以了解水中各种离子、重金属、有机物等物质的浓度,并根据相关国家标准对其进行评估。

例如,pH值是评价水的酸碱性的指标,溶解氧是评价水体富氧能力的指标,氨氮和总磷则可以评价水体的富营养化程度。

这些指标能够客观地反映地表水的水质状况,并提供科学依据供决策者参考。

其次,生物学指标也是地表水评价的重要内容之一。

水生生物对水环境的反应非常敏感,因此通过对水体中的浮游植物、水生昆虫、鱼类等进行监测,可以判断水体的生态健康状况。

水体中的生物多样性、生物数量和生物群落结构等指标可以反映出水体的富营养化、污染程度以及水体自净能力。

这些指标在国内外广泛应用,对于评价地表水的健康状况起到了重要作用。

此外,物理指标也是地表水评价的重要组成部分。

水体的颜色、浑浊度、温度等物理特征可以通过简单的观察和测量获得。

颜色可以反映水体中的有机物含量,浑浊度可以反映水体中的悬浮物含量,而温度则与水体的循环、溶解氧浓度等有关。

这些物理特征的变化可以提供关于水体状况的初步信息。

最后,综合评价模型是一种常见的地表水评价方法。

综合评价模型通过将不同指标进行权重分配,计算出一个综合评价指数来反映水体的整体状况。

综合评价模型可以将不同类型的指标进行比较和对比,综合考虑水质、生态和应用需求,为制定水资源管理措施和环境保护政策提供科学依据。

常用的综合评价模型包括水质综合污染指数、水质综合评价模型等。

总之,地表水评价方法是保障水安全和水环境可持续发展的重要手段。

化学指标、生物学指标、物理指标以及综合评价模型是常用的地表水评价方法。

不同指标之间相互协作,可综合评估地表水的水质、生态和资源利用状况。

城市水质指数法

城市水质指数法(最新版)目录1.城市水质指数法的定义和背景2.城市水质指数法的计算方法和评价标准3.城市水质指数法的应用和作用4.我国城市水质指数法的发展现状和挑战5.结论和建议正文城市水质指数法是一种用来评价城市水环境质量的方法,通过对城市水体的物理、化学、生物等多方面指标进行综合评估,以一个统一的指数形式反映城市水环境的质量状况。

这种方法起源于上世纪 70 年代,随着环境问题的日益严重,城市水质指数法逐渐得到了广泛的应用和关注。

城市水质指数法的计算方法主要包括以下几个步骤:首先,根据城市水体的实际情况,选择适当的评价指标,如 pH 值、溶解氧、化学需氧量等;其次,对这些指标进行标准化处理,以消除数据之间的量纲影响;然后,根据指标的重要性和权重,计算出一个综合指数;最后,通过对综合指数的分级,评价城市水体的质量状况。

城市水质指数法的应用主要体现在对城市水环境的监测、评价和管理等方面。

通过对城市水体的实时监测,可以及时了解水环境的质量变化,为水环境管理提供科学依据;通过对城市水体的评价,可以客观、公正地反映水环境的质量状况,为水环境治理提供参考;通过对城市水体的分级,可以指导水环境管理,为水环境污染防治提供依据。

我国城市水质指数法的发展现状主要表现在以下几个方面:首先,制定了一系列的城市水质指数法规和标准,如《地表水环境质量标准》等;其次,建立了较为完善的城市水质指数法监测网络,覆盖了全国大部分城市水体;最后,开展了一系列的城市水质指数法研究和应用,为我国水环境管理提供了有力支持。

然而,我国城市水质指数法的发展也面临一些挑战,如评价指标的选择和权重的确定仍存在一定的主观性,需要进一步完善和优化;其次,城市水质指数法的监测和评价技术还有待提高,需要引进和借鉴国际先进经验;最后,城市水质指数法的应用还不够广泛,需要加强对水环境管理的宣传和教育。

总的来说,城市水质指数法是一种重要的水环境评价方法,对于我国水环境管理和污染防治具有重要的作用。

水环境质量评价方法与应用

水环境质量评价方法与应用近年来,随着工业化进程的不断推进、城市化的加速发展以及农村生产方式的变革,水环境质量问题越来越引人关注。

为了及时、准确地评价水环境质量并采取相应措施加以改善,发展出了多种水环境质量评价方法。

本文将简介几种常见的水环境质量评价方法,并探讨其应用。

一、综合指数法综合指数法是一种通过对水环境各项指标进行综合评价,得出综合评分的方法。

根据综合评分的不同分值,将水环境分为不同等级,以了解其污染程度。

综合指数法评价指标较多,包括水体的物理指标、化学指标以及生物指标等。

通过对各项指标的测量和分析,得出相应的得分,根据得分的高低,进行等级划分。

通过综合指数对水环境进行评价,能够更准确地了解水环境质量现状,并为采取相应环保措施提供依据。

二、污染负荷法污染负荷法是一种通过对污染物负荷量的测量,评价水体污染程度的方法。

在评价过程中重点关注污染物的浓度和流量两个因素,同时对其进行监测和分析,以求得出客观可靠的评价结果。

该方法以污染物负荷量为评价依据,对水环境质量进行评估,对于评价大面积水体的污染程度非常适用。

三、生态指数法生态指数法是一种综合应用多个生态指标对水环境质量进行评价的方法。

采用生态指数法评价水环境质量,既考虑了生态环境的完整性,也有助于防止人为对水生态环境的破坏。

生态指数法评价水环境时,其关键在于确定具有代表性的生态指标和提供充分的站点数据。

不同的水生态系统应选用不同的生态指标,以保证评价的准确性。

生态指数法广泛适用于潮间带、湖泊和水库等水生态系统。

四、水质等级评价法水质等级评价法是一种半定量的评价方法,是根据有关水环境质量标准的要求,选取对水环境质量影响较大的意义指标,对水环境进行评价和分级,以便迅速地反映水环境的污染状况。

通常根据测得的各项水质参数,进行分级评价。

将水质分为不同等级,结合具体情况作出相应决策。

综上所述,不同的水环境质量评价方法在不同情况下能够提供不同的评价结果。

但是,无论采用何种方法,统一的标准和规范是十分必要的。

水质评价方法范文

水质评价方法范文水质评价方法是指通过一系列的测试和分析,对水的质量进行客观评定的过程。

水质评价方法可以帮助我们了解水中的污染物含量和水体的适用性,以便采取适当的措施来保护和改善水资源。

本文将介绍常用的水质评价方法,包括物理、化学和生物方法。

一、物理方法1.温度测量:通过温度计测量水体的温度。

温度的变化可以反映水体的热平衡和环境水温的变化。

2.浑浊度测量:使用浊度计或测绘仪器测量水体中悬浮颗粒的含量。

水体浑浊度的高低可以反映出水体中的悬浮物质含量,如溶解态无机盐、浮游生物和有机物等。

3.电导率测量:电导率是水中导电物质的浓度和种类的综合指标。

通过测量水体中的电导率,可以判断水体中溶解物质的浓度和离子组成,从而推断水体的污染程度和适用性。

二、化学方法1.pH值测量:使用pH计或试纸测量水体的酸碱性。

水体的pH值可以反映水中溶解物质的酸碱性,对生物的生存和繁衍起着重要作用。

2.溶解氧测量:通过溶解氧仪或溶解氧电极测量水体中溶解氧的含量。

水体中溶解氧的含量与水体中气体交换及水生生物的呼吸和代谢活动有关。

3.溶解有机物测量:通过高效液相色谱仪(HPLC)、浊度分析仪等仪器分析测定水体中的溶解有机物含量。

溶解有机物是水体中的重要污染指标,对生物影响较大。

4.具体参数的分析:通过比色法、原子吸收光谱法、荧光分光光度法等方法,对水体中的营养盐、重金属、有机污染物等具体参数进行分析,以了解水体中污染物的含量和种类。

三、生物方法1.水生物指数:通过对水中底栖动物、浮游动植物、鱼类等水生生物群落结构和种类的调查和分析,综合评价水体的质量。

水生生物指标能够反映水体中的营养状况、毒性物质的影响和生态系统的稳定性。

2.遗传毒性测试:通过对水体中生物的遗传毒性进行测试,了解水体中的潜在风险。

遗传毒性测试可以检测到水体中影响生物遗传信息的物质,对于评估水质的毒性程度和环境风险具有一定的参考价值。

3.生物标志物:通过测量水中生物标志物的含量和种类,来判断水体中的污染程度和生物暴露状况。

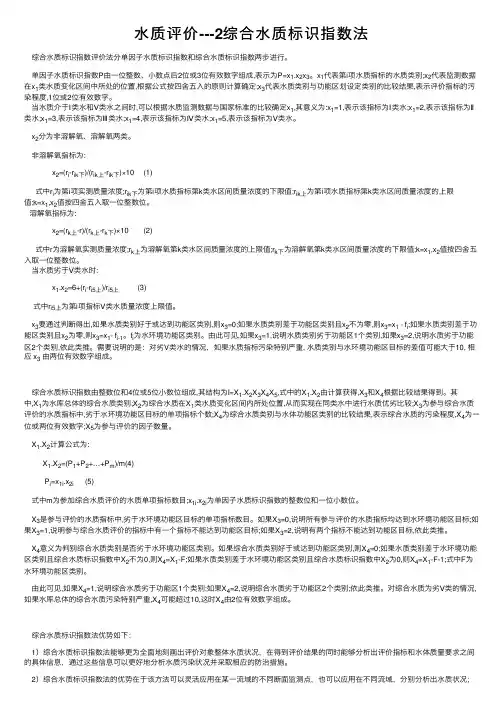

水质评价---2综合水质标识指数法

⽔质评价---2综合⽔质标识指数法综合⽔质标识指数评价法分单因⼦⽔质标识指数和综合⽔质标识指数两步进⾏。

单因⼦⽔质标识指数P由⼀位整数、⼩数点后2位或3位有效数字组成,表⽰为P=x1.x2x3。

x1代表第i项⽔质指标的⽔质类别;x2代表监测数据在x1类⽔质变化区间中所处的位置,根据公式按四舍五⼊的原则计算确定;x3代表⽔质类别与功能区划设定类别的⽐较结果,表⽰评价指标的污染程度,1位或2位有效数字。

当⽔质介于Ⅰ类⽔和Ⅴ类⽔之间时,可以根据⽔质监测数据与国家标准的⽐较确定x1,其意义为:x1=1,表⽰该指标为Ⅰ类⽔;x1=2,表⽰该指标为Ⅱ类⽔;x1=3,表⽰该指标为Ⅲ类⽔;x1=4,表⽰该指标为Ⅳ类⽔;x1=5,表⽰该指标为Ⅴ类⽔。

x2分为⾮溶解氧、溶解氧两类。

⾮溶解氧指标为:x2=(r i-r ik下)/(r ik上-r ik下)×10 (1)式中r i为第i项实测质量浓度;r ik下为第i项⽔质指标第k类⽔区间质量浓度的下限值;r ik上为第i项⽔质指标第k类⽔区间质量浓度的上限值;k=x1,x2值按四舍五⼊取⼀位整数位。

溶解氧指标为:x2=(r k上-r)/(r k上-r k下)×10 (2)式中r为溶解氧实测质量浓度;r k上为溶解氧第k类⽔区间质量浓度的上限值;r k下为溶解氧第k类⽔区间质量浓度的下限值;k=x1,x2值按四舍五⼊取⼀位整数位。

当⽔质劣于Ⅴ类⽔时:x1.x2=6+(r i-r i5上)/r i5上 (3)式中r i5上为第i项指标Ⅴ类⽔质量浓度上限值。

x3要通过判断得出,如果⽔质类别好于或达到功能区类别,则x3=0;如果⽔质类别差于功能区类别且x2不为零,则x3=x1 - f i;如果⽔质类别差于功能区类别且x2为零,则x3=x1- f i-1。

f i为⽔环境功能区类别。

由此可见,如果x3=1,说明⽔质类别劣于功能区1个类别,如果x3=2,说明⽔质劣于功能区2个类别,依此类推。

基于大数据的水质监测与评价方法

基于大数据的水质监测与评价方法水是生命之源,对于人类的生存和发展至关重要。

随着工业化和城市化的快速发展,水资源受到了越来越多的污染和破坏,水质问题日益严峻。

因此,如何有效地监测和评价水质,成为了环境保护和水资源管理领域的重要课题。

近年来,随着大数据技术的不断发展和应用,为水质监测与评价提供了新的思路和方法。

一、大数据在水质监测中的应用(一)多源数据的整合传统的水质监测往往依赖于有限的监测站点和单一的监测指标,难以全面反映水质的真实状况。

而大数据技术可以整合来自多个来源的数据,包括水文监测站、气象站、污水处理厂、工业污染源等。

这些数据涵盖了水质的物理、化学、生物等多个方面的指标,以及与水质相关的环境因素,如降雨量、气温、流量等。

通过对这些多源数据的整合和分析,可以更全面、准确地了解水质的变化情况。

(二)实时监测与预警利用传感器网络和物联网技术,可以实现对水质的实时监测。

传感器可以安装在河流、湖泊、水库等水域,实时采集水质数据,并通过网络将数据传输到数据中心。

大数据平台可以对这些实时数据进行快速处理和分析,一旦发现水质异常,能够及时发出预警,为采取相应的应急措施争取时间,减少水污染事件造成的损失。

(三)空间分析与可视化大数据技术还可以对水质数据进行空间分析和可视化展示。

通过地理信息系统(GIS),可以将水质数据与地理空间信息相结合,直观地展示水质在不同区域的分布情况和变化趋势。

这有助于发现水质污染的热点区域和扩散路径,为制定针对性的治理措施提供依据。

二、大数据在水质评价中的应用(一)建立综合评价指标体系传统的水质评价方法往往只关注少数几个指标,难以全面反映水质的综合状况。

利用大数据,可以建立包含更多指标的综合评价指标体系,从多个维度对水质进行评价。

例如,除了常见的化学需氧量(COD)、氨氮、总磷等指标外,还可以考虑微生物指标、重金属指标、有机污染物指标等。

同时,结合水质的用途和保护目标,对不同指标赋予相应的权重,使评价结果更加科学合理。

地下水水质评价方法综述

地下水水质评价方法综述地下水是地球上水文循环的重要组成部分,对人类生活和生产具有重要意义。

地下水水质评价是保障地下水资源安全利用的重要前提,同时也是保护地下水环境的重要手段。

本文将综述常见的地下水水质评价方法,分析各种方法的优缺点,为地下水资源的合理管理和保护提供参考。

1. 地下水水质评价方法分类地下水水质评价方法可以分为定性评价和定量评价两种基本类型。

定性评价主要是根据水样的感官性质、理化性质等进行初步分析;定量评价则是通过实验室分析、数学模型等手段,对地下水水质进行具体量化评价。

1.1 定性评价方法1.目视法:主要通过观察水样的颜色、透明度、气味等进行初步评价。

2.感官法:利用人的感官进行水质评价,如是否有异味、异色等。

3.水质指示器法:根据水样对水质指示器的反应,初步判断水质情况。

1.2 定量评价方法1.化学分析法:通过实验室仪器对水质中各种物质成分进行定量分析,如pH值、溶解氧、硫酸盐等。

2.环境指标法:根据环境指标对地下水进行评价,如水体的透明度、生物丰度等。

3.数学模型法:借助数学模型,对地下水水质进行定量预测和评估。

2. 地下水水质评价方法比较2.1 定性评价方法 vs. 定量评价方法定性评价方法简单快捷,但主观性强,结果不够准确;定量评价方法可量化水质状况,更具说服力,但需要实验室设备和专业技术支持。

2.2 化学分析法 vs. 环境指标法化学分析法能够对水质中各种成分进行具体分析,能够提供更精确的水质评价数据;环境指标法则更注重水体生态特征和整体环境质量,对于评价水体生态系统更为有效。

2.3 数学模型法 vs. 实验室分析法数学模型法需要依赖一定的基础数据和背景知识,对模型参数的选择和调整较为敏感;实验室分析法虽然繁琐,但结果更为准确可靠。

3. 地下水水质评价方法应用地下水水质评价方法广泛应用于各种场景,包括城市地下水供水系统、农田灌溉用水、生活污水排放对地下水影响评价等。

通过对地下水水质进行评价,可以及时发现问题,采取相应措施,实现对地下水资源的有效保护和管理。

河流水质模型和水质评价

河流水质模型和水质评价方法摘要:水资源开发利用与保护的重要任务是在对水资源质量全面合理评价的基础上根据不同供水目的,提供满足其用水水质要求的,具有一定水量保证的水源。

水资源的合理开发与有效利用的前提就是对供水资源数量与质量建立合理模型和进行正确评价。

关键词:水质模型水质评价水是一种特殊的资源,支撑着所有的生命。

从当前和未来的社会经济发展趋势来看,我国水资源形势不容乐观,我们在过去的快速发展中对水资源的破坏相当严重。

水资源短缺和污染等问题已经成为我国可持续发展的瓶颈,更是未来我国实现全面建设小康社会和实现现代化目标所面临的重大挑战之一。

水质型缺水问题突出,水资源、水环境的承载能力已不堪重负,多地出现了很突出的水资源污染导致的严重的环境问题。

像太湖的富营养化导致的藻类大量繁殖破坏水体等都是水资源严重破坏,水质得不到有效保障,大自然给予我们的警告。

为着力解决新时期水资源的开发、利用、保护和治理等重大问题,加强水资源科学管理,2002年3月国家发改委和水利部联合部署开展全国水资源综合规划编制工作。

下面提出几种水质模型和相关理论为基础,结合水资源规划的具体要求及相关标准,来阐述对河流水质评价的方法,为不同水域环境规划以及相关工程措施提供科学依据。

水质评价内容及指标水质指标项目繁多,有上百种。

可以分为物理的、化学的和生物学的三大类。

1.物理性水质指标有:(1)感官物理形状指标,如温度、色度、臭和味、浑浊度、透明度等。

(2)其他物理性水质指标,如总固体、悬浮固体、可沉固体、电导率(电阻率)等、2.化学性水质指标有:(1)一般的化学性水质指标,如PH、监督、硬度、各种阳离子、各种阴离子、总含盐量、一般有机物等。

(2)有毒的化学性水质指标,如各种重金属、氰化物、多环芳烃、卤代烃、各种农药等。

(3)氧平衡指标,如溶解氧(DO)化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总需氧量(TOD)等。

3.生物学水质指标有:一般包括细菌总数、总大肠菌数、各种病原细菌、病毒等。

环境影响评价 ——水环境影响评价水质模型

e BODc,A

-K1t A BODa

e BODc,B

-K1tB BODa

两式相比,并取对数可得:

1 K1 tB tA ln

BODc,A BODc,B

1 ln t

BOD, A BOD,B

测定出截面A、B处河水的BOD值、原河水的BOD值, 并中多计取算几出个河断水面在,两得截到面若间干的个流K行1,时然间后,取即平可均算值出。K1。实际

K1t 1

K1t 2

K1t 2

6

- K1t3

21.6

即:

1-eK1t

K1t1+

K1t 6

3

设 y t BOD1 BODa 1 eK1t

,则有:

yt

BODa

K1t

1

K1t 6

3

• 实验测定原理

适用条件:停留时间很长、水质基本

处于稳定状态的中小型湖泊和水库。

污染物(营养物)混合和降解模型

V

d

dt

W

0 Q

K1V

当t=0时,=0;t=t时, =t。对上方程积分得:

t

Q K1V

W

exp

Q V

K1

t

或

t

复氧系数K2系数的估值

奥-多公式

K220℃=294

Dmu 1 2 H32

, cz 17

K 220℃=824

D I 0.5 0.25 m H 1.25

, cz 17