汉画像石真伪的鉴别

浅谈汉画像石砖的特征以及鉴定方法

浅谈汉画像石砖的特征以及鉴定方法【摘要】近年来,随着大批汉画像石砖的出土,一些不法之徒为了牟取利益,大量制作假的汉画像石砖来达到鱼目混珠的目的。

鉴于此,笔者在分析了汉画像石砖特征的基础上,探讨了鉴定方法。

【关键词】画像石砖;形态特征;鉴别方法汉画像石砖是汉代陵墓中常见的墓室结构,虽然没有“资格”成为随葬品,但它们的艺术价值却是不容置疑的。

而且,在近年以来很多专家学者也开始了对汉画像石砖艺术特色的研究,并取得了很大的成果。

这不仅有利于将其艺术特征运用到现代艺术设计中,还有利于真品的鉴别,对于打击文物造价作用重大。

1.汉画像石砖的艺术特征分析1.1.磅礴大气自汉高祖结束了秦末群雄纷争的乱世、赢得了楚汉之争的胜利之后,取得了国家的统一。

经过“文景之治”,到了汉武帝时期,经济发达、国力强盛,相继取得了击破匈奴和南越的胜利,领土面积空前扩大。

汉人这种尚武的精神,造就了这个朝代的磅礴大气。

因此,在汉代画像石砖的艺术设计中,颇有一种恢弘的气质,将那个时代的社会精神风貌展现得淋漓尽致。

1.2.人物构型丰富在位于山东省临淄市的汉代某王侯的陵墓发掘中,曾经出土了上百个陶俑。

这些陶俑均是人物造型,虽然多达上百个,但从人物构型上来看,几乎没有相同的构型手法。

因此汉代人也将这种构型手法运用到了画像石砖的创作之中,丰富的人物构型,就成了汉代画像石砖的另一个典型艺术特色。

就拿上文中的“游猎图”来说,虽然在小小的石砖上挤满了数十个人物,但细看之下,没有一个人物运用了相同的构型方法:他们有的弯弓待发,有的骑马跃跃欲试,还有的手执利剑凝视前方。

总而言之,神情各异,构型也各有不同。

而反观现代制作的一些仿汉代画像石砖的“赝品”,在人物的构型上就存在很明显的相似甚至雷同。

即便是一些高仿品,人物构型在细察之下也会露出很多“马脚”,从而暴露出其赝品的本质。

1.3.线条清晰可见汉代画像石砖是从先秦时期的石刻画发展而来,因此在创新的同时,也保留了一些石刻画的艺术特征。

汉画像石的形式特征及艺术精神-精品文档资料

汉画像石的形式特征及艺术精神-精品文档资料汉画像石的形式特征及艺术精神汉画像石是产生于两汉时代的一种艺术形式。

是汉代用于地下墓室、棺椁、祠堂、石阙等具有装饰性效果的石质建筑构件,大多属于丧葬祭祀的礼制艺术。

与汉代的帛画和壁画等单纯绘画不同,画像石“以刀代笔,以石为地”的特殊创作手段使它既有绘画的形式表达和审美又有刚劲的金石意趣,形成了独具一格的汉代艺术样式,是我国汉代以前美术发展的一次巅峰,也为之后的中国美术发展奠定了坚实的基础,在我国美术史上占据了重要地位。

通过对汉画像石的内容和形式特征的分析,可以体会汉代人的人生观与世界观,以及整体的时代精神,从而更深入的理解汉画像石的审美价值和美学含义。

一、汉画像石的形式特征(一)构图从透视角度分析,宗白华先生说:“透视学是研究人站在一个固定地点看出去的主观景界,而中国画家、诗人宁采取‘俯仰自得,游心太玄’,‘目既往还,心亦吐纳’的看法,以达到‘澄怀味像’(画家宗炳语)这是全面的客观的看法。

”[1]这是汉画像石以及中国美术的独特的透视原理,也是与西方的“焦点透视法”主要区别。

汉画像石也常以连环画式的方式将表达内容平整地罗列开来,把需要描绘的对象一一安插在框定好的画格中,并且按照情节和角色分别处理成不同的样式。

比如在《二桃杀三士》中,几个人都平整的展现在画面上,但通过每个人的不同动态与神情的表现,连贯成一种故事情节,就构成了一副具有故事性的历史连环画。

除了单一的平铺罗列的构图,还有将画面分层间隔开来,每层充填不同的图案内容,来达到整体的统一。

在宴饮、乐舞和庖厨等大型活动的题材表现上使用较多。

构图不仅将主体和客体表达得清清楚楚,力求把一切都呈现在有限的画面上,还会在边框和图案空隙处以繁密的纹样加以充填。

使构图更加沉稳敦厚,琳琅满目。

这种饱满构图处理方式与当时人们积极创造、热情高涨的社会精神风貌有着紧密联系,体现了汉朝人对物质与幻想世界中所知、所感的一切,都要采纳为己有的积极心态和不懈追求。

汉画像石画像砖画像石(砖)的鉴赏闵子骞驾车失棰

闵子骞驾车失棰

闵子名损,字子骞,孔子弟子,名列七十二贤之首,德与颜渊齐名。

闵子以孝名天下,孔子赞曰:“孝哉!闵子骞,人不间于其父母昆弟之间”。

明朝编撰的《二十四孝图》,闵子骞排在第三,成为中华民族文化史上先贤人物。

宋(元)无名氏作《闵子骞单衣记》载,闵子骞母亡,父续娶,继母生二子。

继母偏爱己子,虐待子骞。

子骞缺衣少食,冬天只能以芦花为衣来御寒。

其父不知,子骞也不敢告诉。

一日父亲让子骞驾车载其外出,行至中途,子骞因又冷又饿,无力驭车,致使车轮滑入路旁沟内。

受到了父亲的指斥,子骞也不加以辩解。

后来父亲终于发现了子骞受到继母虐待的情况,便要休掉后妻,将她逐出家门。

子骞反为继母求情,说:“母在一子寒,母去三子单。

”其父这才饶恕了后妻。

从此以后,继母对待子骞如同己子,全家和睦。

后人把这一故事称为“单衣顺亲”和“鞭打芦花”。

有诗赞曰:

闵氏有贤郎,何曾怨后娘;

车前留母在,三子免风霜。

《闵子骞驾车失棰》刻画长幼三人及一马一车,车有桯有盖;车上坐一长者,榜题“子骞父”,车旁立一童子,榜题“子骞后母弟”,车后一青年跪地向长者禀事,榜题“闵子骞与假母居,爱有偏移。

子骞衣寒,御车失棰”。

画面刻画闵子骞跪地向父亲进谏的那一瞬间,其父作左手扶桯,转身以右手抚子骞脖颈状,表现了其父醒悟后愧爱交加的怜子之情。

闵子骞驾车失棰。

山西柳林发现的汉彩绘画像石

山西柳林发现的汉彩绘画像石作者:高继平孔令忠来源:《文物世界》 2014年第1期高继平孔令忠1997年8月,山西省柳林县文物部门工作人员在柳林看守所施工工地,清理出7件画像石。

该处位于杨家坪村北,南距三川河约0.3公里,东距1997年发现的离石石盘汉墓[1]约24公里,距1990年代发现的离石马茂庄汉墓群[2]约27公里(图一)。

这些画像石为同一墓葬的部分构件,分别是墓门的门楣石、右门扉石、左右门框石,墓室东壁的左右竖框石、横额石。

该处未找见左门扉石,未清理出其他随葬器件,葬式不明。

画像石质地为砂岩。

现藏于山西省柳林县文物旅游局。

这7件画像石的保存状况不同。

墓室部分的3件画像石,风化严重,墨线色彩全无,雕刻的形象也不易辨别。

而墓门部分的4件画像石,由于封土紧密,与空气隔绝等因素,得以良好保存。

图像中的线条清晰,色彩鲜艳,是该地区继石盘汉墓发现之后,又一处彩绘画像石的重要发现。

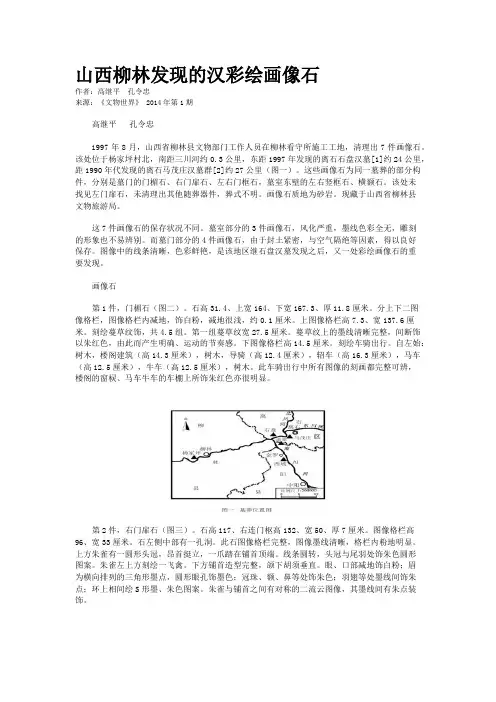

画像石第1件,门楣石(图二)。

石高31.4、上宽164、下宽167.3、厚11.8厘米。

分上下二图像格栏,图像格栏内减地,饰白粉,减地很浅,约0.1厘米。

上图像格栏高7.3、宽137.6厘米。

刻绘蔓草纹饰,共4.5组。

第一组蔓草纹宽27.5厘米。

蔓草纹上的墨线清晰完整,间断饰以朱红色,由此而产生明确、运动的节奏感。

下图像格栏高14.5厘米。

刻绘车骑出行。

自左始:树木,楼阁建筑(高14.3厘米),树木,导骑(高12.4厘米),轺车(高16.3厘米),马车(高12.5厘米),牛车(高12.5厘米),树木。

此车骑出行中所有图像的刻画都完整可辨,楼阁的窗棂、马车牛车的车棚上所饰朱红色亦很明显。

第2件,右门扉石(图三)。

石高117、右连门枢高132、宽50、厚7厘米。

图像格栏高96、宽33厘米。

石左侧中部有一孔洞。

此石图像格栏完整,图像墨线清晰,格栏内粉地明显。

上方朱雀有一圆形头冠,昂首挺立,一爪踏在铺首顶端。

线条圆转,头冠与尾羽处饰朱色圆形图案。

汉代文化艺术的奇葩——吕梁汉画像石漫谈

汉代画像石是我国古代石刻艺术的一朵奇葩,它是一种石刻绘画,也是石质装饰画,它同商周的青铜器、南北朝的石窟艺术一样,各领风骚数百年。

一汉代画像石通常装饰在用砖石砌筑的墓室、祠堂、石阙等墓葬建筑上,或刻在石碑、石棺崖墓石壁上。

画像石墓是以石雕画像石为装饰材料,砖石混合结构的,它既是随葬艺术装饰品,又是具有实际使用价值的建筑材料,由于制作工艺特殊,它不同于圆雕、高浮雕,又有别于碑文阴刻、岩画雕凿,汉代画像石形同剪影,即平面雕刻。

汉代画像石是汉武帝刘彻执政后期出现的一种新的艺术形式,距今已有两千年的历史。

根据有题记汉画像石提供的材料,画像石先于画像石墓,一度为贵族、地主阶级纪念建筑上的石雕艺术装饰品,殁后才以画像石为冥具。

画像石墓实际是仿官宅府邸建筑的产物,是汉代封建统治者运用绘画点缀政教思想在丧葬制度上的集中体现。

汉画像石墓在我国汉代最为流行,并且形成高潮。

画像石墓兴于东汉初年,盛行于恒、灵二帝执政期间,亡于汉末。

汉画像石具有直观形象的特点,它用绘画注释历史,是揭开两汉文化艺术的一把金钥匙。

二吕梁的汉画像石全部出于墓葬,同时吕梁也是山西唯一吕梁汉代画像石墓主要分布以离石马茂庄为中心方圆百柳林县的杨家坪、方山县的吕梁汉画像石墓流行时间较集中,为东汉晚期至恒帝、灵帝间的遗存。

目前已发现准确纪年的汉画像石墓有:东汉和平元年(150年)、延熙四年(161年)、建宁四年(171年)、熹平四年(175年),共计四座,出土汉画像石近三百余块。

吕梁汉代画像石全部为砖石结构,形状有正方形、凸字形、十字形、丁字形、长方形等。

墓葬前室多为穹隆顶,耳室较小,多为长方形、券顶形。

墓葬分单室墓、双室墓、三室墓、四室墓。

单室墓一般长在4米左右,宽一般在3米左右,由墓道、墓门、甬道、墓室组成,画像石主要集中在墓门口,一般为5块,即门楣石1块、门扉石2块、门框石2块。

门扉石后还附一长条石,两侧各凿一凹缺,并与门槛石上的舀窝相对应,以便安放上下门驱,使门扉石得以向内开启。

陕北汉画像石的文化考释

陕北汉画像石的文化考释陕北汉画像石是一种石质文物,分布于陕西、山西、河北等地。

它们的特点是以线条勾勒出简约而生动的图案与文字,记录了汉代的历史与文化。

本文将对陕北汉画像石的文化内涵与价值进行探讨。

1. 陕北汉画像石的来源陕北汉画像石的产生与地质构造密切相关。

这个地区属于华北地块北部边缘,岩石属于太古宙、元古宙、古生代、中生代等时期的地层,由于构造运动和气候风化等因素,形成了众多缝隙和裂隙,使水流积聚并侵蚀岩石表面,最终形成了石窟。

而陕北汉画像石就是在这些石窟中发现的。

2. 陕北汉画像石的艺术特点陕北汉画像石以线条勾勒出形象的图案与文字,这些线条自然、生动,显得非常简练。

具体表现出三个主要特点:2.1 流畅自然陕北汉画像石的线条非常流畅自然,形象逼真,具有极高的美感和艺术价值。

2.2 简练明了陕北汉画像石的图案和文字都非常简练明了,一目了然,这也体现了当时的汉人追求“简约凝练”的审美风格。

2.3 文字与图案相得益彰陕北汉画像石上的图案和文字相得益彰,既有图像表现,又有文字记录,这种特点在当时的艺术中也是独树一帜的。

3. 陕北汉画像石的历史价值陕北汉画像石具有很高的历史价值,这主要体现在以下几个方面:3.1 研究汉代社会历史陕北汉画像石上的图案和文字提供了非常宝贵的资料,可以研究汉代社会的经济、政治、文化等方面的历史问题。

比如,汉画像石上的图案中有很多与农业有关的内容,这为研究当时的农业生产提供了重要的线索。

3.2 继承文化遗产陕北汉画像石是中华民族古代文化和艺术的重要遗产,对于今天的人们来说,它们具有重要的文化价值,是我们继承和发扬优秀文化的载体。

3.3 学习绘画艺术陕北汉画像石的图案可以为我们今天的绘画艺术提供启示,提高我们的绘画技巧和艺术水平。

从这些古老的图案中,我们可以学习到很多关于构图、线条、色彩等方面的技巧和方法。

结论陕北汉画像石是中国古代文化的珍贵遗产,它们以自然、简练而生动的艺术特点,记录了汉代丰富多彩的历史文化。

武氏祠汉画像石中的故事

武氏祠汉画像石中的故事《话说武氏祠汉画像石中的那些故事》哎呀呀,提起武氏祠汉画像石,那可真是让我大开眼界啊!这些汉画像石就像是一部部古老的“电影”,只不过它们不是用胶片拍的,而是刻在石头上的。

当你凑近去看,仿佛能穿越时空,直接走进那些神奇的故事里。

你瞧那画像上的人物,一个个活灵活现的,就好像他们随时都能从石头里蹦出来和你唠唠嗑。

有的在打仗,那激烈的场面,感觉比现在的动作片还精彩呢,说不定那时候就有“武林高手”了呢!还有的在举行什么仪式,那庄重的样子,让我都不由得肃然起敬。

每一块画像石都有自己独特的故事,就像我们看小说一样,让人越看越入迷。

比如说有一幅画像是讲神仙的,嘿,那神仙的模样,飘逸得很啊,我都有点想跟着他上天去看看了。

还有一幅是关于古代日常生活的,哇,原来那时候的人是这样生活的啊,感觉和我们现在也没太大区别嘛,也得吃饭睡觉,也有各种活动。

以前总觉得历史很遥远很枯燥,但是看了这些汉画像石后,一下子就觉得历史变得亲近有趣了起来。

它们就像是历史的“漫画书”,让我这个普通人也能轻松读懂过去的故事。

而且啊,我有时候会忍不住想,要是我能穿越到那个时候,去亲眼看看这些故事发生的场景该有多好啊。

我可以和那些古人聊聊天,问问他们雕刻这些画像石的时候心里都在想些什么。

说不定我还能在他们打仗的时候帮他们喊喊加油呢,哈哈。

总之,武氏祠汉画像石真的是太神奇了,它们是我们了解古代历史和文化的一扇窗户。

通过它们,我们可以感受到古人的智慧和创造力,也能让我们更加珍惜现在的生活。

下次如果你有机会去看看这些画像石,一定要好好欣赏,说不定你也会像我一样被它们深深地吸引,然后沉浸在那些精彩的故事里无法自拔呢!。

汉画像石僧人骑象图辩误

汉画像石僧人骑象图辩误作者:陈秀慧来源:《文物春秋》2019年第02期【关键词】汉画像石;僧人骑象图;胡人;越人【摘要】近年来,涉及佛教早期传入中土图像的汉画论著,多将一些出自鲁南苏北地区的人物骑象图误释为“僧人骑象图”。

图像上的人物多被发或戴尖顶帽,应为越人或胡人形象,且整体画面主要表现仙境、狩猎及武库场景,说明此类图像与佛教无涉。

山东济宁城南张东汉墓出土画像石中的人物骑象图(图一),因其乘坐人物被认作光头形象而误解为僧人,导致学界对一些出自滕州、邹城、徐州等地的人物骑象图均产生错解[1—6]。

尽管何志国《汉晋佛像综合研究》一书所列与佛教相关的大象图,未包括本文所列举的6件学界指称的“僧人骑象图”或“大象僧侣图”,然他在例举考古材料辨识之错误时也未提及此类图像[7]。

笔者在考察这6件画像石图像内容的基础上,分析这些人物与整体画面的组合关系,认为这些骑象人物多被发,或戴尖顶帽,应为越人或胡人形象,希望以此修正过去学界对该类图像的误解。

一、“僧人骑象图”应释作“人物骑象图”目前已知被称作“僧人骑象图”或“大象僧侣图”的东汉画像石共6件,均分布在鲁南苏北区域。

包括山东济宁城南张、滕州羊庄、滕州龙阳店等东汉墓各出土1件,鄒城郭里镇征集1件,江苏徐州汉画像石艺术馆藏石2件(以下简称徐州汉画馆藏石一、二)。

1.济宁城南张东汉墓石门,现藏济宁市博物馆[8]7。

该石高157厘米,宽52厘米,厚12厘米[9],正反面皆浮雕图像。

正面图像从上至下分为四层,第一层为羽人饲凤,第二层为人物骑象,第三层为铺首衔环、执斧人物、双首人面同肩神兽及九首人面神兽,第四层为持戟与拥彗门吏(图一)。

出土简报对第二层图像作如下说明:“一公象四足直立,象背坐六人,每人持一钩。

象鼻上立一人,左手用钩钩住象鼻孔,右手挥钩作舞。

此当为驯象图。

”[9]尽管未说明人物发式,但清楚记录骑象人物皆持钩,然仔细观察可见左端(以观者为基准确定图像左右方向,下同)最后一人并未持钩。

汉画像石真伪与鉴别

THE WORLD OF CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY2016年9月号 总第177期4地说,他们只是懂理论、具有肤浅的辨别经验,实践经验相对薄弱,无异于纸上谈兵;常常过于僵化、主观地看问题而没有科学的依据,看东西自然也就如同大厨给病人把脉,难以给出正确的结论。

然而,这些专家学者却常常被邀请从事汉画像石的 鉴定。

这里介绍一个亲身经历的事例:有一位学术权威应邀鉴定一批汉画像石,他见一门扉上出现黄色和青色,看似为新旧两种色彩,就不假思索地说:“这是新刻的”。

问:“为何?”他为了自圆其说,给出“合理的理由”,答:“门轴无法转动”。

常识告诉我们,这种丧葬建筑构件本身就如同冥器一样是仿生之物,何须一定能转动?我们不禁要问:冥器陶楼无法容纳下真人,此楼是否即赝品?造成石刻两种颜色的原因是,此石是一层青色间以黄色的类似页岩状的石料(图1),艺匠在此类石料行刀过程中把表层的黄皮刻掉了,自然露出下面的青石。

但是该石的质地、刀口上的包浆分明地记录了它的历史印记、信息(图2)。

见到一青石质的看似较新的龙虎图,说:“新”。

问原因,答:“过去没见过这种边饰。

”又看到一质地细腻、保存较新的青石画像,仍说:“新”。

解释:“没见过汉代有这样刻的瓦当,也没见过王公戴这样式的冠。

”从他的解释可以了解到他对事物判断的标准、依据。

他所否定的画像石都有一个共同特征:一是看表面似乎较新,二是凭主观判断。

然而,这种古玩界称之为“老器如新”的玉器、漆器、汉画像石等,在博物馆很常见。

况且汉画像石在我国科学的考古发现仅仅数十年,真正被博物馆重视和大众认识的时间确切地说才十多年;中华文明历史悠久,我们今天见到、了解到的文物更是九牛一毛!仅凭主观思维,没有坚实的经验支撑,而遽然否认,给出的鉴定结论岂能不令人质疑?让人奇怪的是,世人却总是倚重、迷信某些权威部门或权威人士的身份、地位,以致时而发生让人啼笑皆非的事件,类似指鹿为马的事件在国内时有耳闻。

滕州汉画像石馆-馆藏精品汉画像石

周穆王拜见西王母1982年出土于滕州市官桥镇后掌大村。

图像雕刻技法为浅浮雕,画面二层;左刻羽人饲龙,蛇、龟;上层,娱乐游戏、老者拜见,二桃杀三士,周公辅成王;下层,东王公见西王母画面,左有东王公坐在青气为廓、紫气为城的城堡中,旁有青龙、天牛,中间各种神仙人物,羽人、仙兽飞奔,有五龙拉的云车,有人骑龙,有蛇拉云车,前有祥云、天马、三足鸟浩浩荡荡向昆仑上进发,右刻西王母端坐于莆团之上,旁有玉兔捣药、人面鸟身者羽人。

穆天子曾经西征,抵达青鸟栖息的所在,彼时西王母出来,止之。

西王母是我国古代神话传说中比较特别的人物,传说她居住在昆仑之丘、瑶池之滨。

《山海经》说她“其状如人,豹尾虎齿,善啸,蓬发戴胜,是司天之厉及五残”,有三只青鸟为伴。

而《汉武帝内传》说她是容貌绝代的女神,并赐予汉武帝三千年结果的蟠桃。

葛洪《枕中书》则说她是元始天王与太元玉女所生的天皇,而她则生地皇,地皇生人皇,竟是把她当成女娲一样的造人始祖。

凡此种种,演化至今,西王母成为众所周知的王母娘娘,是玉皇大帝的正妃。

西王母是战国秦汉时期最受崇拜的神明,历史文献多有记载和描述,在两汉时期的画像石中,西王母也一直是至高无上的神仙世界的首领。

西王母最早出场于半人半兽的怪异世界,后来变成一位仙药制造神,在其身边聚集了专门制造长生不老仙药的玉兔、蟾蜍以及采集原料或传播仙药的青鸟等等。

两汉时期的人们崇拜和信仰西王母,主要是为了长生不老或起死回生。

泗水升鼎在滕州汉画像石馆展厅中,一块巨石可谓煜煜生辉,堪称镇馆之宝。

它高96厘米,横258厘米,厚20厘米,重约1.49吨,出土于官桥镇后掌大村。

在这块石头上,汉代画师用他丰富的想象力和高超的艺术表现力,勾勒了众多震撼人心、惊心动魄的历史画面。

这块汉画像石,总体构图分为上下两大层,在下层又分为左右两格,左格纵40厘米、横117厘米的画面一幅,称作《泗水升鼎图》,是整块汉画像石的精彩之笔,经典之处。

它既相对独立,又和其上下三层所刻画的《孔子见老子》及《力士图》,《孔子周游列国》及《车马出行图》所体现的汉代儒家思想相辅相成,互为映衬。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

汉画像石真伪的鉴别刘辉内容提要十几年前,汉画像石很少有人问津。

但是随着我国经济的繁荣,百姓收藏热的来临,汉画像石成为热门话题,作伪的汉画像石也应运而生。

面对五花八门的作伪现象,对收藏家、博物馆都提出了新的挑战。

然而,对其的鉴别,不是一蹴而就的,需要靠长期的实践经验,再结合历史、艺术等知识去作综合判断,才能辨明真伪。

所以,明白汉画像石造假过程、了解汉画像石的本来面貌及其艺术特征、风格等,是鉴别其真伪的有效方法。

关键词汉画像石;真伪;鉴别汉画像石是汉代珍贵的艺术品,在我国美术史上占有重要地位,相对其他收藏品来说,属于后起之秀。

随着人们对其认识的增强,作伪的汉画像石也蜂拥而至。

对于考古发掘出的汉画像石当然无需探究,但当我们面临民间的画像石时,会有可能遇到作伪现象,所以我们不得不擦亮眼睛。

如何鉴别汉画像石的真伪,就是本文讨论的问题。

因为汉画像石受到周围环境、自身材质、保存状况等方面的影响,其呈现的面貌会多种多样。

对于汉画像石的辨别,尽管用抽象的文字很难具体、详尽、直观、全面地言传,却也有一定的方法、规律可循,比如应当了解汉代历史、艺术方面的基本知识和古玩界常说的“包浆”。

本人虽然才疏学浅,但在二十多年一直专业从事汉画像石的收藏、观察和研究中,积累了一定有关的知识。

这里,就把个人一些肤浅的经验、看法,与大家分享,作为参考,并求教于专家和同好,希望以此展开更多地交流、讨论。

一、伪作汉画像石的缘起上世纪九十年代中期之前,大量的汉画像石散落于民间,被丢弃于山坡、田间,或垒砌在猪圈、桥头、厕所,甚至被粉碎为建筑石粉。

它是基本未被发现的一个“处女地”,几乎无人问津。

随着我国经济的繁荣,文化的复兴,百姓的富裕,九十年代中期之后,少量收藏家开始关注并进入汉画像石的收藏、保护与研究。

经部分收藏家、书画家、学者对汉画像石及其拓片的收藏、题评、展览、宣传,世人逐渐认识到了汉画像石的历史和艺术价值。

它开始受到更多收藏家、企业家的追捧和博物馆或汉画像石馆的关注(过去博物馆很少主动收集它)。

由于利益的驱使,一些心术不端者及时捕获了发财的“商机”,汉画像石作伪之风渐盛。

伪作现象通常出现于汉画像石比较集中的地区,如山东的济宁、嘉祥、邹城和江苏徐州等地,乃至有部分人以作伪为专职。

相对来说,由于汉画像石属于新生事物,相关鉴赏文章稀见;不少人对此的鉴定水平有限,因此,常常导致某些收藏家、企业家,甚至文博单位上当受骗,以致使他们望石却步。

二、汉画像石真伪的鉴别亟待专业人员面对层出不穷的伪刻汉画像石,进行有效的甄别就成为当务之急。

鉴别汉画像石真伪是一门专业性很强的学问,主要靠长期的实践经验及其相关的历史、艺术知识,其中实践经验是至关重要的。

尽管目前的制度对体制外颇具经验的专业人员或称为专家的资质,尚没有得到官方认可,但笔者认为,具有高水平的鉴定家首先是古代石刻专项收藏的收藏家和长期经营石刻的古玩店主(即便是无理论或不识字的古玩店主,在长期中实践中依然积累了过硬的经验)。

比如搞石刻专项的古玩店主或收藏家,他们经常收取古代石刻,一开始也常会被“打眼”、交学费。

但他们都花自己的钱,怕再次打水漂,就会非常用心,常常很仔细、谨慎地观察石刻的细微变化;相互之间时常交流经验,并且有的人还具备丰富的理论知识。

于是,他们在长期的“枪林弹雨”中练出了一副火眼金睛。

但是,遗憾的是,当下的制度却没有他们应有的地位和话语权。

其次是博物馆或汉画像石馆的部分专业人员。

他们长期接触、征集相关文物,所以也积累了一定的鉴别经验。

上述两类人辨别真伪的概率相对较高。

而主要搞学术研究的一些官方专家学者甚至是学术权威,虽然他们有丰硕的汉画研究成果,但是无论他发表多少论文、出版多少著作、研究成果有多高;或对画像石的真伪有粗浅的认识,或在官方担任什么职务,这与鉴别水平的高低都是不对等的。

客观地说,他们只是懂理论、具有肤浅的辨别经验,实践经验相对薄弱,无异于纸上谈兵;常常过于僵化、主观地看问题而没有科学地依据,看东西自然也就如同大厨给病人把脉,难以给出正确的结论。

然而,这些专家学者却常常被邀请从事汉画像石的鉴定。

这里介绍一个亲身经历的事例:有一位学术权威应邀鉴定一批汉画像石,他见一门扉上出现黄色和青色,看似为新旧两种色彩,就不假思索地说:这是新刻的。

问:为何?他为了自圆其说、给出“合理的理由”,答:门轴无法转动。

常识告诉我们,这种丧葬建筑构件本身就如同冥器一样是仿生之物,何须一定能转动?我们不禁要问:冥器陶楼无法容纳下真人,此楼是否即赝品?造成石刻两种颜色的原因是,此石是一层青色间以黄色的类似页岩状的石料(图1),艺匠在此类石料行刀过程中把表层的黄皮刻掉了,自然露出下面的青石。

但是该石的地子、刀口上的包浆分明地记录了它的历史印记、信息(图2)。

见到一青石质的看似较新的龙虎图,说:新。

问原因,答:过去没见过这种边饰。

又看到一质地细腻、保存较新的青石画像,仍说:新。

解释:没见过汉代有这样刻的瓦当,也没见过东王公戴这样式的冠。

从他的解释可以了解到他对事物判断的标准、依据。

他所否定的画像石都有一个共同特征:一是看表面似乎较新,二是凭主观判断。

然而,这种古玩界称之为“老器如新”的玉器、漆器、汉画像石等,在博物馆很常见。

况且汉画像石在我国科学的考古发现仅仅数十年,真正被博物馆重视和大众认识的时间确切地说才十多年;中华文明历史悠久,我们今天见到、了解到的文物更是九牛一毛!仅凭主观思维,没有坚实的经验支撑,而遽然否认,给出的鉴定结论,岂能不令人质疑?让人奇怪的是,世人却总是倚重、迷信某些权威部门或权威人的身份、地位,以致时而发生让人啼笑皆非的事件,类似指鹿为马的事件在国内时有耳闻。

鉴定是科学、严谨的事情,对待它的态度应当是诚恳的,知之为知之,不知为不知;不能模棱两可,更不可信口雌黄。

三,汉画像石的作伪这里,选取一些常见的问题和主要的识别方法,作大概的介绍。

多年前,笔者亲身到江苏徐州等乡间考察,观察汉画像石作伪的过程,认为作伪的方法、方式多样。

具体步骤和制作方法大致如下:第一步,选料。

首先,最受作伪者喜爱的是汉代素面或带有花纹的墓石。

他们利用石材上原始的包浆或花纹补充一些新内容,即是古玩行所谓“老料新工”,再作旧,以瞒天过海。

其次,是用具有“巧色”的石料,如石料泛黄色或浅黑色(图3),其表面有天然的“老气”,不处理或略加处理就很容易掩盖刀口的新刻痕。

最后,在无适宜石料的情况下,就选普通的石材加工。

第二步,雕刻画像。

现行的方式均是用手工雕刻,大多情况下雕刻的是浅浮雕或高浮雕的画像。

因为这样形式比阴线刻的图像相对来说更受人们的喜爱,而容易出售和卖好的价钱。

1、选择现成的图像。

在出版的汉画图录中选择适宜的图像,把原图放大,再根据内容裁取尺寸适宜的石料、剔平整。

把复写纸放在图纸之下覆在石面上,描出图纸里的物象,物象就印在了石面。

其中画像的边框先以尺子打出墨线,再按照所摹之图的线条、形象进行雕刻。

特别要注意的是,汉代匠师雕刻时,运刀谨慎,都是缓缓前行的,所以能看到刀口内密集的齿轮状刻刀运行的轨迹(图4)。

且汉代匠师雕刻时会用大小不一的多个刀具,什么部位用大刀,什么地方用小刀要根据需要调换。

阴线刻的画像通常用平刀法和斜刀法雕刻,浅浮雕、高浮雕的画像主要用斜刀法雕刻。

斜刀法就是雕刻物象时让刀口倾斜为一定坡度,刀不出锋,因此这种斜刀法刻出的线条很圆浑,物象表面多呈弧面状,形象也就表现出饱满、厚重之感。

也有的物象表面呈平面状。

而现在的作伪者都是急于求成且不明就里,只要快速刻出物象,能卖钱就可以。

通常是一刀下去刻很长距离,刀口里形成的是较为平滑的轨迹;刀口常常出锋,故线条表现出很重的“火气”。

2、把不同的内容进行再组合。

就是在汉画图录中,选取其中两个或几个局部图像,再拼凑、结合出一个新的内容。

但是,某些汉画内容不是任意组合的,是有着相互的联系、合理的情节,造假者对此却不加思索,以致组合后的内容太唐突,让人无法理解。

(3)臆造图像。

就是造假者根据自己的胡思乱想,或根据史书某段记载而编织的(图5)。

这种内容的组合、物象的形态通常很奇怪,甚至混乱不堪,因此破绽百出。

第三步,做旧。

这是造假者的最后工序,做旧的目的是为了消除新刻的刀痕,使之产生历史沧桑感的假象,来迷惑买家。

无论是真汉画像石还是伪作的,大多都是以石灰石雕刻的。

石灰石的做旧相对来说比较容易,它的主要化学成分是CaCo3,碳酸钙遇到酸碱易溶蚀,还可以溶解在含有二氧化碳的水中。

作伪者常用硫酸、盐酸、强碱等腐蚀性强的化学品处理新刻的画像石。

他们先把化学溶液稍加稀释泼到新刻的画面上,大体泼三四次(中间间隔几天)。

石灰石遇到酸、碱后,表面会快速产生一定程度的分解(其中,俗称为“鱼籽石”的石材遇酸反应后会形成密密麻麻的谷粒状的小石粒)。

然后用筛子过滤的松散的泥土均匀地覆盖在画面上(厚度10公分左右),把硫酸或盐酸再泼到泥土上,目的就是让这种泥浆混合物渗入石面,伪造出看似真实的“土沁”。

用草或其他东西铺在泥土上,防止土被雨水冲刷掉和被阳光晒干。

泼完化学溶液放置半个月左右,让它们相互之间发生反应与充分融合。

整个过程完成后,清理掉覆盖物和泥土,上面就会出现薄薄的人造“土沁”。

有的表面有老气感觉的石料则不覆土,而是放在外面任由雨水冲刷一段时间,以消除化学品气味。

这种“包浆”最大的破绽是,因为石刻一般是整体做旧,是速生法制作的,这样以来,“包浆”就较为均匀,表现不出来自然状态下侵蚀的变化、状态,缺乏历史的沧桑感;或只对有画面部分做旧,没有画面的部位则不处理,石刻的两面就会形成两种截然不同的包浆,容易被一眼识破。

同时,这种“包浆”很浮、很松散,因此较易清除。

另一种包浆做法,是把“真石漆”通过喷砂机喷或以刷子刷在画像石上。

真石漆,又称液态石,是一种酷似大理石、花岗岩的建筑外墙涂料,采用各种颜色的石粉配制而成,粘结力强。

其凝固后与石材融合为一体,较为坚固。

其特点是,包浆做作痕迹明显,仔细观察能发现喷射或刷子刷过的痕迹;包浆很统一、不自然。

当然,上述只是列举造假行业中的个别方法、现象;也并不固定,其他还有更多伎俩,这是一个非常复杂的问题。

四,多方面分析综合判断这里也只是粗线条地谈谈,让人们对此有个基本了解。

鉴定汉画像石的真伪,首先要掌握其的基本“出身”和艺术特征,它是判断真伪的硬道理。

汉画像石存在新出土和散存在外的两种状况,二者所呈现的特征,从总的来说有着一定差别,却也不绝对。

笔者认为,掌握下面主要几点,能够大体上了解汉画像石的真面目,甄别出真伪:一是看包浆,二是看艺术特征,然后根据个人经验、知识或领悟作出综合分析、认定。

1、新出土画像石所表现的状况受到不同地区,不同石材、土壤成分、墓室环境和保存状况等因素的影响,画像石本身会出现诸多变化。

首先,如果墓葬坍塌的年代久远,其中的五花土所包含的酸碱等多种元素会侵蚀画像的表面,产生我们常说的风化现象。