心理学复习重点

心理学复习重点

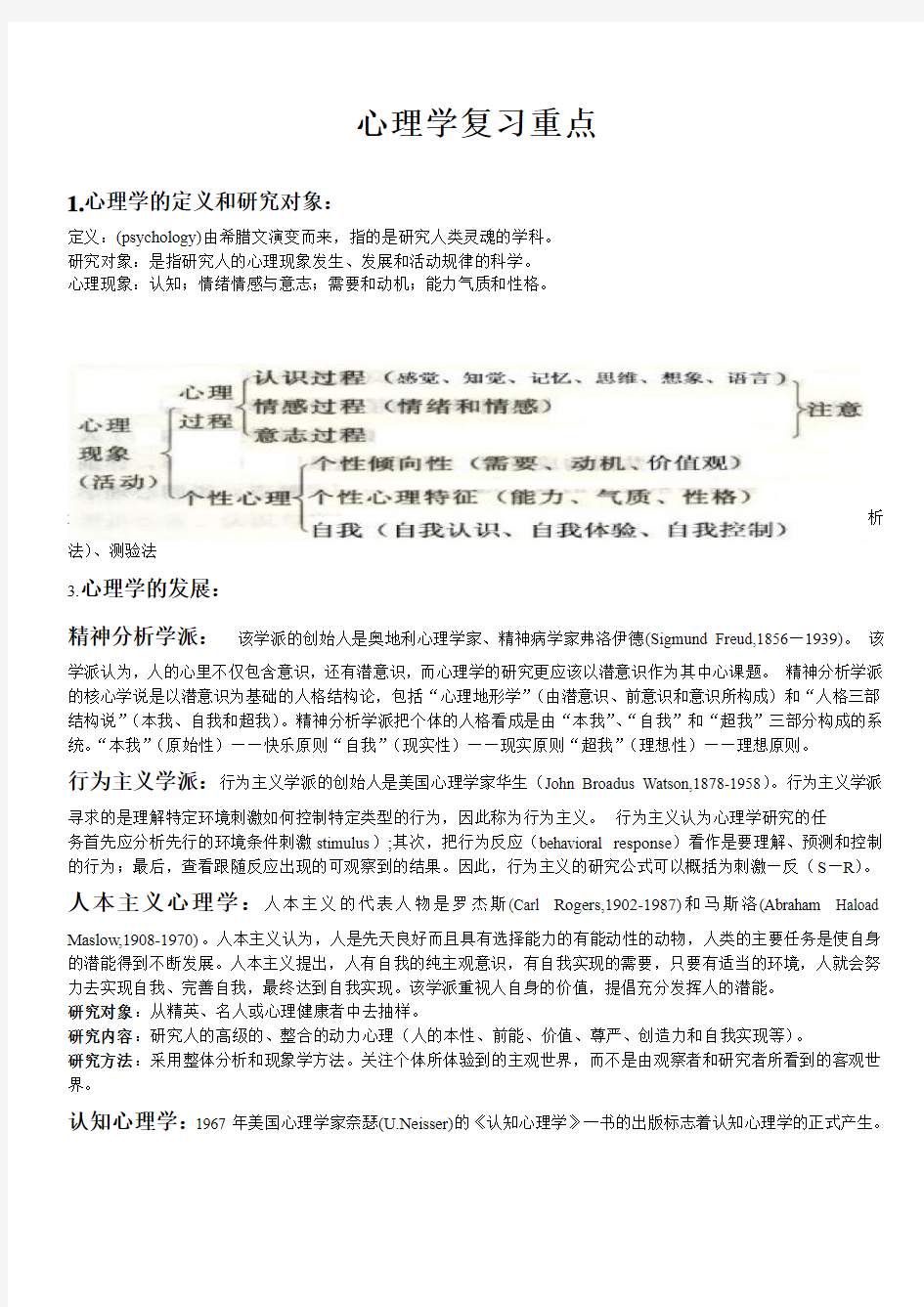

1.心理学的定义和研究对象:

定义:(psychology)由希腊文演变而来,指的是研究人类灵魂的学科。

研究对象:是指研究人的心理现象发生、发展和活动规律的科学。

心理现象:认知;情绪情感与意志;需要和动机;能力气质和性格。

2.心理学的研究方法:观察法、实验法(实验室实验法和自然实验法)、调查法(问卷法、谈话法、作品分析法)、测验法

3.心理学的发展:

精神分析学派:该学派的创始人是奥地利心理学家、精神病学家弗洛伊德(Sigmund Freud,1856—1939)。该

学派认为,人的心里不仅包含意识,还有潜意识,而心理学的研究更应该以潜意识作为其中心课题。精神分析学派的核心学说是以潜意识为基础的人格结构论,包括“心理地形学”(由潜意识、前意识和意识所构成)和“人格三部结构说”(本我、自我和超我)。精神分析学派把个体的人格看成是由“本我”、“自我”和“超我”三部分构成的系统。“本我”(原始性)——快乐原则“自我”(现实性)——现实原则“超我”(理想性)——理想原则。

行为主义学派:行为主义学派的创始人是美国心理学家华生(John Broadus Watson,1878-1958)。行为主义学派

寻求的是理解特定环境刺激如何控制特定类型的行为,因此称为行为主义。行为主义认为心理学研究的任

务首先应分析先行的环境条件刺激stimulus);其次,把行为反应(behavioral response)看作是要理解、预测和控制的行为;最后,查看跟随反应出现的可观察到的结果。因此,行为主义的研究公式可以概括为刺激—反(S—R)。人本主义心理学:人本主义的代表人物是罗杰斯(Carl Rogers,1902-1987)和马斯洛(Abraham Haload

Maslow,1908-1970)。人本主义认为,人是先天良好而且具有选择能力的有能动性的动物,人类的主要任务是使自身的潜能得到不断发展。人本主义提出,人有自我的纯主观意识,有自我实现的需要,只要有适当的环境,人就会努力去实现自我、完善自我,最终达到自我实现。该学派重视人自身的价值,提倡充分发挥人的潜能。

研究对象:从精英、名人或心理健康者中去抽样。

研究内容:研究人的高级的、整合的动力心理(人的本性、前能、价值、尊严、创造力和自我实现等)。

研究方法:采用整体分析和现象学方法。关注个体所体验到的主观世界,而不是由观察者和研究者所看到的客观世界。

认知心理学:1967年美国心理学家奈瑟(U.Neisser)的《认知心理学》一书的出版标志着认知心理学的正式产生。

4.注意:注意是指心理活动对一定对象的指向与集中。(注意是伴随着认知、情感和意志等心理过程发生的,是

这些心理过程的共同特征,任何心理过程离开了注意就将无法进行。)

注意的两个基本特征:指向性与集中性。

5.注意的种类

一、无意注意指事先没有预定的目的,也不需要意志努力的注意。

2、引起无意注意的因素:刺激物的特点(刺激物的强度;刺激物之间的对比关系;刺激物的活动和变化;刺激物的新异性)人本身的状态(人对事物的需要、兴趣和态度;人当时的情绪和精神状态)。

二、有意注意:指有预定目的、需要一定意志努力的注意。

有意注意是在人类社会实践过程中发展起来的,是人类特有的。

2、引起和保持有意注意的条件:加深对目的任务的理解培养间接兴趣合理地组织活(提出自我要求;提出问题;把智力活动与实际操作活动结合起来)用坚强的意志与干扰作斗争。

三、有意后注意:指事先有预定的目的、但不需要意志努力的注意。

2、有意后注意的产生:有意后注意是心理活动或意识对个人认为有意义、有价值的对象的指向和集中,它是在有意注意的基础上发展起来的。

3、有意后注意的意义:有意后注意是一种高级类型的注意,它具有高度的稳定性,是人类从事创造性活动的必要条件。

6.注意的特征:

一、注意的广度:(注意的范围)指在同一时间内能清楚地把握对象的数量。

2、影响因素:知觉对象的特点、个人知觉活动的任务和性质、个体的知识经验

二、注意的稳定性(注意的持久性)指对同一对象或同一活动所持续的时间。(狭义和广义)注意的起伏

2、影响因素:注意对象的特点、主体的精神状态、主体的意志力水平。

3、注意的分散:是由无关刺激的干扰或单调刺激的长期作用引起的。

三、注意的分配:指在同一时间内把注意指向于不同的对象。

2、注意分配的条件:同时进行的几种活动至少有一种应该是高度熟练的、同时进行的几种活动必须有内在联系。

7.绝对感受性和差别感受性的概括与表现:

人的感官觉察到这种微弱刺激的能力,叫绝对感受性。能觉察到的最小刺激量称为绝对感觉阈限。用公式表示为:E=1/R(E表示绝对感受性、R代表绝对感受阈限)

这种能刚刚引起差别感觉的刺激物间的最小差异量,叫差别阈限或者最小可觉差。这一最小差异量的感觉能力,叫差别感受性。公式K=△I/I(I为原刺激量;△I为差别阈限;K为常量)

8.感觉的基本规律:

一、感觉适应规律

适应概念:感受器在刺激物的持续作用下,引起感受性发生变化的现象

视觉适应(暗适应和明适应)、听觉适应、嗅觉适应、味觉适应、触压觉适应、温度觉适应。

二、感觉的相互作用规律

感觉的相互作用概念:事物是相互联系、相互影响的。同一感受器接受的其他刺激以及其他感受器的技能状态对感受性发生的影响,叫感觉的相互作用

两种形式:1、同一感觉的相互作用:感觉对比(同时对比、继时对比)

三、感觉能力发展的规律

感觉的代偿作用、人的感觉能力经过训练可以提高

2、不同感觉的相互作用:联觉(一种感觉兼有另一种感觉的心理现象)

视觉后象:在刺激停止后暂时保留下来的感觉印象称为后像。(正后像、负后像)

9.运动知觉

概念:反应事物的运动的运动特征,与空间知觉和时间知觉密切相关。

真动知觉:即真正的运动,是指物体按照特定的速度或加速度,从一处向另一处做连续的位移,对物体真正运动大众知觉称为真动知觉。

10.错觉:在一定的条件下,人们对客观事物的歪曲、错误地知觉,例如早晨和傍晚的太阳比中午的太阳大。

错觉的种类:大小错觉;形状和方向错觉

11.知觉的基本特征:

一、知觉的整体性

知觉中整体与部分的辩证关系(整体由部分组成,对整体的知觉离不开各部分的特点;对部分的知觉,也离不开整体的特点)

整体性所依赖的条件(知觉对象的特点;知觉者的知识经验)

二、知觉的选择性

2、知觉中对象和背景的关系:对象与背景互相转化,互相依赖。

3、选择性所依赖的条件:引起某一事物发生注意的条件。(刺激物的特点;知觉者的主观状态)

三、知觉的理解性

2、理解性所依赖的条件:主要依赖主体,依赖知觉着的知识经验。

3、理解性的意义(有利于知觉的整体性;使知觉更清晰更精确)

四、知觉的恒常性

2、恒常性所依赖的条件(知觉条件的变化范围要适当;知觉者的知识经验)

3、恒常性的意义:保证知识的确定性。

12.记忆的种类

一、记忆的种类

1、按记忆内容分类:形象记忆、语言—逻辑记忆、情绪记忆、运动记忆

2、按记忆的意识状态分类:内隐记忆(特点)、外显记忆

3、按记忆的时间长短分类:感觉记忆、短时记忆、长时记忆

12.记忆过程及规律

记忆的三个环节:识记→保持→再认和回忆

一、识记(人们识别并记住该事物的过程)的种类:

无意识记:无预定目的,不随意识记。特点:被动性、偶然性和片段性。

有意识记:有预定目的,随意识记。特点:主动性

意义识记:理解材料意义的基础上,依靠材料本身的内在联系进行识记。

机械识记:不理解材料,只根据材料的外部联系或表面。

3、影响识记的条件:

识记的目的、识记的态度、材料的性质和数量、对材料的理解程度、识记方法。

二、保持与遗忘

1、保持:识记过的经验在脑中的储存和巩固过程。

特点:数量的变化和质量的变化(记忆恢复现象)

2、遗忘:对于识记过的材料,不能再现或再认,或者错误地再现和再认。

种类(部分遗忘、完全遗忘、临时性遗忘和永久性遗忘)遗忘规律:艾宾浩斯曲线

影响遗忘的因素:材料的意义;性质和数量;学习的程度;识记后的休息;识记材料的系列位置

遗忘的原因:衰退说;干扰说;提取失败说;动机说;同化说

3、加强保持的方法:

组织有效复习、利用外部记忆手段、注意脑的健康和用脑卫生

三、再认和回忆

1、再认:人们人们对感知过、思考过或体验过的事物,当它再度出现时,仍能认识的心理过程

影响再认的因素:对旧事物的识记的巩固程度;2)相似程度;3)材料的性质和数量;4)学习和再认的时间间隔;5)思维活动的积极性;6)期待和情绪状态;7)人格特征

2、回忆:经验过的事物不在面前时,能把他重新回想起来

种类:有意回忆和无意回忆

回忆的条件:回忆着的定向、兴趣和情绪状态,回忆着的智力和个人品质。

回忆的策略:1.联想策略(接近联想;相似联想;对比联想;因果联想)2.情景策略 3. 双重提取4.再认策略

5.延缓策略

13.想象的种类

一、无意想象:没有预定目的,不自觉产生(梦、精神分裂病;癫痫病人)

二、有意想象:有预定目的,自觉产生

再造想象:根据语言的表述或非语言的描绘(图像与符号)在脑中形成相应事物的形象过程。

创造想象:不依据现成的描述而独立地创造出新形象的过程。

幻想:概念、理想、空想

14、思维的种类:

1.根据思维的凭借物:直观动作思维、形象思维、逻辑思维

2.根据思维探索问题答案的方向:聚合思维、发散思维

3.根据思维活动的结果:常规思维、创造思维

4.根据思维的进程:直觉思维、分析思维

15.概念

1、概念:人脑对客观事物的本质特征的认识

2、概念的内涵和外延(关系):成反比内涵越少,外延越大;内涵越多,外延越小

3、概念的分类:

具体概念和抽象概念、合取概念、析取概念和关系概念

4、概念形成的阶段:抽象化、类化、辨别

5、概念掌握的影响因素:学生过去的经验、学生的认知能力、变式、下定义、建立概念体系

16.影响问题解决的因素1.问题情境(刺激模式;信息量;问题的具体性)2.认知因素(定势;功能固着;认知图式)3.情绪与动机因素:1.情绪2.动机

16.情绪、情感的区别与联系:

区别:1.情绪和生物性需要相联系,情感和社会性需要相联系

2.情绪具有情境性、激动性和暂时性,情感忽悠稳定性、深刻性和持久性

3.个体发展中,情绪出现早,情感出现晚

联系:1.情感在情绪的基础上形成,又通过情绪表现出来

2.情绪表现依赖于情感

总之,情绪与情感既有联系也有区别。心理学主要研究感情的发展过程,因此较多地使用情绪这一概念。

17.情绪情感的基本功能:1.动机功能2.信号功能3.调节功能4.感染功能

18.基本的情绪状态:1.心境;2.激情;3.应激

19.马斯洛的需要层次理论:自我实现需要、尊重的需要、归属与爱的需要、安全需要、生理需要(最底层最有力量)

20.动机的含义:动机是由目标和对象引导、激发和维持个体活动的一种内在心理过程或内部动力。

动机的引起条件:一是内在条件:需要;二是外在条件:个体之外的各种刺激(引起个体动机并能满足个体之外的各种外在刺激称为诱因。

21.动机的功能:1.激活功能;2.指向功能;3.维持和调节功能

22.人格差异:

气质:气质是不以人的活动目的和内容为转移的心理活动的典型的稳定的动力特征,气质在很大程度上是由一个人的遗传素质决定的,是具有天赋提醒的人格心理特征。

气质类型特征:1.多血质2.胆汁质3.粘液质4.抑郁质

23.性格与气质的联系与区别:

区别:1.从起源看,气质是由

24.