地表水地下水分级

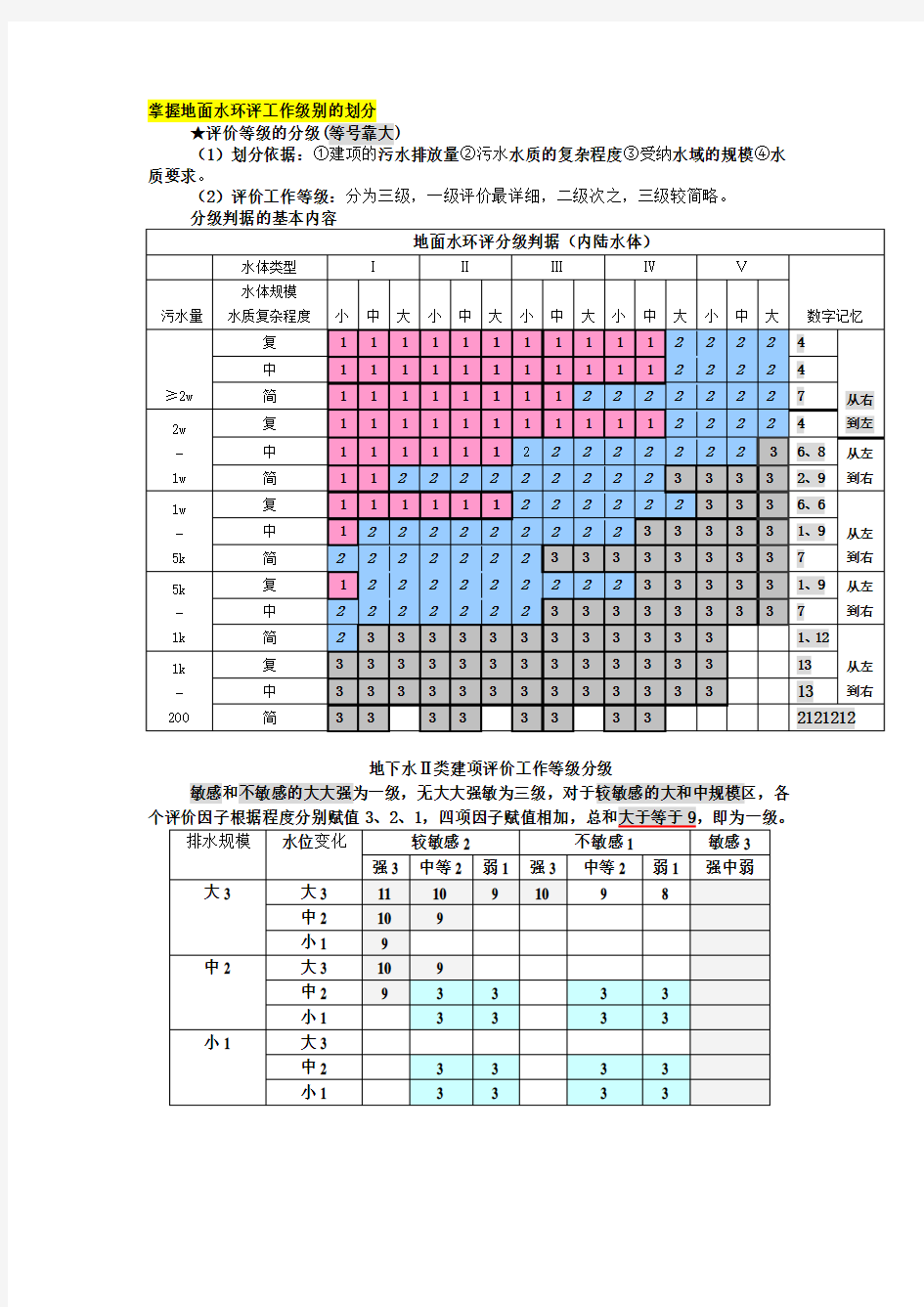

掌握地面水环评工作级别的划分

★评价等级的分级(等号靠大)

(1)划分依据:①建项的污水排放量②污水水质的复杂程度③受纳水域的规模④水质要求。

(2)评价工作等级:分为三级,一级评价最详细,二级次之,三级较简略。

地下水Ⅱ类建项评价工作等级分级

地下水质量标准(GB14848-93)

1 引言 为保护和合理开发地下水资源,防止和控制地下水污染,保障人民身体健康,促进经济建设,特制订本标准。 本标准是地下水勘查评价、开发利用和监督管理的依据。 2 主题内容与适用范围 2.1 本标准规定了地下水的质量分类,地下水质量监测、评价方法和地下水质量保护。 2.2 本标准适用于一般地下水,不适用于地下热水、矿水、盐卤水。 3 引用标准 GB 5750 生活饮用水标准检验方法 4 地下水质量分类及质量分类指标 4.1 地下水质量分类 依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照了生活饮用水、 工业、农业用水水质最高要求,将地下水质量划分为五类。 Ⅰ类主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。 Ⅱ类主要反映地下水化学组分的天然背景含量。适用于各种用途。 Ⅲ类以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。 Ⅳ类以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水外,适当处理后可作生活饮用水。 Ⅴ类不宜饮用,其他用水可根据使用目的选用。

表1 地下水质量分类指标

根据地下水各指标含量特征,分为五类,它是地下水质量评价的基础。以地下水为水 源的各类专门用水,在地下水质量分类管理基础上,可按有关专门用水标准进行管理。 5 地下水水质监测 5.1 各地区应对地下水水质进行定期检测。检验方法,按国家标准GB 5750《生活饮用 水标准检验方法》执行。 5.2 各地地下水监测部门,应在不同质量类别的地下水域设立监测点进行水质监测,监 测频率不得少于每年二次(丰、枯水期)。 5.3 监测项目为:pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化

常用的地下水分类方法

一、常用的地下水分类方法 (一)按赋存形式和物理性质划分 1.结合水 被分子力吸附在岩土颗粒周围形成极薄的水膜,可抗剪切,不受重力影响,不能传送静水压力,在110°C消失,主要存在于粘土中,影响其物理力学性质。 2.毛细管水 赋存于岩土毛细孔中,受毛细管力和重力的共同作用,可被植物吸收,影响岩土的物理力学性质,会引起沿海地区和北方灌区的土地盐碱化。 3.重力水 赋存于岩土孔隙、裂隙和洞穴中,不能抗剪切,受重力作用,可以传送静水压力。 结合水、毛细管水属专门研究课题,在水文地质勘察中,所指地下水一般是重力水。 (二)按含水介质特征划分 1.松散岩类孔隙水 主要赋存于第四系、第三系松散~半固结的碎石土和砂性土的孔隙中。 2.碎屑岩类裂隙孔洞水 主要赋存于中、新生代红色岩层的孔隙、孔洞中。 3.碳酸盐岩类裂隙溶洞水(岩溶水) 主要赋存于古、中生代灰岩、白云岩的裂隙溶洞中,分为: (1)裸露型:灰岩、白云岩基本上出露。 (2)覆盖型:灰岩、白云岩被第四系松散层覆盖。 (3)埋藏型:灰岩、白云岩被非碳酸盐岩类覆盖。 4.火山岩裂隙孔洞水

赋存于火山岩的裂隙、孔隙、气孔、气洞(熔岩隧道)中,在广东主要分布于雷州半岛。 5.基岩裂隙水 (1)块状岩类裂隙水 赋存于侵入岩、混合岩、正变质岩的裂隙中。 (2)层状岩类裂隙水 赋存于沉积岩、副变质岩的裂隙中。 (三)按埋藏条件和水力特征划分 1.上层滞水 位于不连续隔水层之上的季节性潜水。 2.潜水 位于地表下第一个隔水层之上,具自由水面的水。 3.承压水 充满两层隔水层之间,具压力水头的水。 (四)按地下水矿水度划分 1.淡水:M﹤1g/L。 2.咸水:M≥1g/L,分为: (1)微咸水:1g/L≤M﹤3g/L; (2)半咸水:3g/L≤M﹤10g/L; (3)咸水:M≥10g/L,可分为: ①盐水:10g/L≤M﹤50g/L; ②卤水:M≥50g/L。

地下水的基本类型

地下水的基本类型 地下水按透水层中水的饱和与否以及积聚贮存条件分为饱气带水、潜水和层间水等三个基本类型。 1.饱气带水:地表以下不深的地带,岩石的空隙未被水充满,呈不饱和带地下水,称作饱气带水。饱气带水主要呈吸着水、薄膜水和毛细管水状态,重力水较少且富含O2、CO2等。重力水流经此带时,只有在水量充足时才能在有隔水层的地段局部形成上层滞水。此带一般和潜水相连通,其下限往往就是潜水面。 2.潜水:地面以下第一个稳定的隔水层以上的具有自由表面的重力水,称为潜水。它是由大气降水和地面流水等经过饱气带往下渗透,遇到第一个稳定的隔水层后逐渐积聚,将岩石空隙充满呈饱和带的重力水。潜水顶部连续的自由表面,叫潜水面,它随地形的起伏而起伏。 潜水 面示意 图 3、层间水:层 间水:两个隔水 层之间的透水 层中的重力水, 称为层间水。层 间水的主要来 源是渗透的重 力水。其存在条 件是倾斜岩层 中透水层夹在 不透水层之中, 同时其高起部 分露出地表接 受渗透水或潜 水补给,如构造 盆地、向斜或单 斜构造等。层间

水有传递静压 力的性质,水量 充足时其深处 的水体受到上 部水柱的压力 而具有承压性, 叫承压水。 泉水是地下水的天然露头。 温泉 1、吸着水 水分子受静电引力被吸附在碎屑颗粒和岩石的表面而成为吸着水。 2、薄膜水 薄层状的吸着水的厚度超过了几百个水分子的直径时,则为薄膜水。 3、毛细管水 小空隙的岩石吸着水和薄膜水较多时,水受表面张力的作用而沿空隙上升,形成毛细管水。 4、重力水 如果空隙较大,则水受重力的支配从高处往低处渗流,形成重力水。 5、泉水 泉是地下水的天然露头,为地下水流泄的方式之一。 根据泉水出露的性质,可分为下降泉和上升泉两种类型。地下水在重力作用下,自上往下流出地面形成的泉,称下降泉;地下水在静水压力作用下,沿着裂缝往上涌出地面形成的泉,称上升泉。按泉水的补给来源可分为饱气带泉、潜水泉和自流水泉三种类型。一般泉水的温度与当地的年平均温度大致相当,若其水温高于当地的年平均温度则称温泉。温泉的形成与岩浆活动和地下深处地热的影响有关。

地下水水质分析标准

中华人民共和国国家标准GB/T 14848-9 1、引言 为保护和合理开发地下水资源、防止和控制地下水污染、保障人民身体健康、促进经济建设,特制订本标准。 本标准是地下水勘查评价、开发利用和监督管理的依据。 2、主题内容与适用范围 2.1、本标准规定了地下水的质量分类、地下水质量监测、评价方法和地下水质量保护 。 2.2、本标准适用于一般地下水,不适用于地下热水、矿水、盐卤水。 3、引用标准 GB 5750 生活饮用水标准检验方法 4、地下水质量分类及质量分类指标 4.1、地下水质量分类 依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质最高要求,将地下水质量划分为五类: Ⅰ类:主要反映地下水化学组分的天然低背景含量,适用于各种用途 Ⅱ类:主要反映地下水化学组分的天然背景含量,适用于各种用途 Ⅲ类:以人体健康基准值为依据,主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水 Ⅳ类:以农业和工业用水要求为依据,除适用于农业和部分工业用水外,适当处理后可作生活饮用水 Ⅴ类:不宜饮用,其他用水可根据使用目的选用 4.2、地下水质量分类指标(见表一) 表一地下水质量分类指标 项目Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类Ⅳ类Ⅴ类 色(度)≤5 ≤5 ≤15 ≤25 >25 嗅和味无无无无有 浑浊度(度)≤3 ≤3 ≤3 ≤10 >10 肉眼可见物无无无无有 PH 06.5~8.5 5.5~6.5 8.5~9 <5.5,>9 总硬度(以CaCO3计)(mg/l)≤150 ≤300 ≤450 ≤550 >550 溶解性总固体(mg/l)≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 >2000 硫酸盐(mg/l)≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 氯化物(mg/l)≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 铁(Fe)(mg/l)≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤1.5 >1.5 锰(Mn)(mg/l)≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.0 >1.0 铜(Cu)(mg/l)≤0.01 ≤0.05 ≤1.0 ≤1.5 >1.5 锌(Zn)(mg/l)≤0.05 ≤0.5 ≤1.0 ≤5.0 >5.0 钼(Mo)(mg/l)≤0.001 ≤0.01 ≤0.1 ≤0.5 >0.5 钴(Co)(mg/l)≤0.005 ≤0.05 ≤0.05 ≤1.0 >1.0 挥发性酚类(以苯酚计)(mg/l)≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 >0.01 阴离子合成洗涤剂(mg/l)不得检出≤0.1 ≤0.3 ≤0.3 >0.3

地下水水质标准

地下水水质标准 1 引言 c为保护和合理开发地下水资源,防止和控制地下水污染,保障人民身体健康,促进经济建设,特制订本标准。本标准是地下水勘查评价、开发利用和监督管理的依据。 2 主题内容与适用范围 2.1 本标准规定了地下水的质量分类,地下水质量监测、评价方法和地下水质量保护。 2.2 本标准适用于一般地下水,不适用于地下热水、矿水、盐卤水。 3 引用标准 GB 5750 生活饮用水标准检验方法 4 地下水质量分类及质量分类指标 4.1 地下水质量分类依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质最高要求,将地下水质量划分为五类。 Ⅰ类主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。 Ⅱ类主要反映地下水化学组分的天然背景含量。适用于各种用途。 Ⅲ类以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。 Ⅳ类以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水外,适当处理后可作生活饮用水。 Ⅴ类不宜饮用,其他用水可根据使用目的选用。 4.2 地下水质量分类指标(见表1)

根据地下水各指标含量特征,分为五类,它是地下水质量评价的基础。以地下水为水源的各类专门用水,在地下水质量分类管理基础上,可按有关专门用水标准进行管理。 5 地下水水质监测 5.1 各地区应对地下水水质进行定期检测。检验方法,按国家标准GB 5750《生活饮用水标准检验方法》执行。5.2 各地地下水监测部门,应在不同质量类别的地下水域设立监测点进行水质监测,监测频率不得少于每年二次(丰、枯水期)。 5.3 监测项目为:pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群,以及反映本地区主要水质问题的其它项目。 6 地下水质量评价 6.1 地下水质量评价以地下水水质调查分析资料或水质监测资料为基础,可分为单项组分评价和综合评价两种。 6.2 地下水质量单项组分评价,按本标准所列分类指标,划分为五类,代号与类别代号相同,不同类别标准值相同时,从优不从劣。例:挥发性酚类Ⅰ、Ⅱ类标准值均为0.001mg/L,若水质分析结果为0.001mg/L时,应定为Ⅰ类,不定为Ⅱ类。 6.3 地下水质量综合评价,采用加附注的评分法。具体要求与步骤如下: 6.3.1 参加评分的项目,应不少于本标准规定的监测项目,但不包括细菌学指标。 6.3.2 首先进行各单项组分评价,划分组分所属质量类别。 6.3.3 对各类别按下列规定(表2)分别确定单项组分评价分值Fi。 表2 6.3.4 按式(1)和式(2)计算综合评价分值F。 式中:-各单项组分评分值Fi的平均值; Fmax-单项组分评价分值Fi中的最大值; n-项数

地下水质量标准实施与保护

地下水质量标准 GB/T 14848-93 国家技术监督局1993-12-30批准 1994-10-01实施 1 引言 为保护和合理开发地下水资源,防止和控制地下水污染,保障人民身体健康,促进经济建设,特制订本标准。 本标准是地下水勘查评价、开发利用和监督管理的依据。 2 主题内容与适用范围 2.1 本标准规定了地下水的质量分类,地下水质量监测、评价方法和地下水质量保护。 2.2 本标准适用于一般地下水,不适用于地下热水、矿水、盐卤水。 3 引用标准 GB 5750 生活饮用水标准检验方法 4 地下水质量分类及质量分类指标 4.1 地下水质量分类 依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质最高要求,将地下水质量划分为五类。 Ⅰ类主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于

各种用途。 Ⅱ类主要反映地下水化学组分的天然背景含量。适用于各种用途。 Ⅲ类以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。 Ⅳ类以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水外,适当处理后可作生活饮用水。 Ⅴ类不宜饮用,其他用水可根据使用目的选用。 表1 地下水质量分类指标

根据地下水各指标含量特征,分为五类,它是地下水质量评价的基础。以地下水为水源的各类专门用水,在地下水质量分类管理基础上,可按有关专门用水标准进行管理。 5 地下水水质监测 5.1 各地区应对地下水水质进行定期检测。检验方法,按国家标准GB 5750《生活饮用水标准检验方法》执行。 5.2 各地地下水监测部门,应在不同质量类别的地下水域设立监测点进行水质监测,监测频率不得少于每年二次(丰、枯水期)。 5.3 监测项目为:pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群,以及反映本地区主要水质问题的其它项目。 6 地下水质量评价 6.1 地下水质量评价以地下水水质调查分析资料或水质监测资料为基础,可分为单项组分评价和综合评价两种。6.2 地下水质量单项组分评价,按本标准所列分类指标,划分为五类,代号与类别代号相同,不同类别标准值相同

工艺用水分类

第六章工艺用水 一、工艺用水分类及标准 1.工艺用水分类 药品生产工艺中使用的水统称工艺用水。工艺用水分饮用水、纯化水和注射用水等三类 二、工艺用水的水质标准 1.饮用水 饮用水水质必须符合国家《生活饮用水水质标准》的要求,具体标准要求见表6-1。 2.纯化水 纯化水为蒸馏法、离子交换法、反渗透法其它适宜的方法制得供药用的水,不含任何附加剂。 纯化水水质应符合《中国药典》(1995年版)1998年增补标准。详见P79。 3.注射用水为纯化水经蒸馏所得的水,水质应符合《中国药典》(1995版)的注射用水标准。详见P80。生活饮用水水质标准(GB5749-85)表6-1 序号项目标准

感官生状和一般化学指标 1色色度不超过15度,并不得呈现其他异色2混浊度不超过3度,特殊情况不超过5度。 3嗅和味不得有异嗅、异味。 4肉眼可见物不得含有 5Ph 6.5~ 8.5 6总硬度(以碳酸钙计)450mg/l 7铁0.3 mg/l 8锰0.1 mg/l 9铜 1.0 mg/l 10锌 1.0 mg/l 11挥发酚类(以苯酚计)0.002 mg/l 12阳离子合成洗涤剂0.3 mg/l 13硫酸盐250 mg/l 14氧化物1000 mg/l

15溶解性总固体 毒理学指标 16氟化物 1.0 mg/l 17氰化物0.05 mg/l 18砷0.05 mg/l 19硒0.01 mg/l 20汞0.001 mg/l 21镉0.01 mg/l 22铬(六价)0.05 mg/l 23铅0.05 mg/l 24银0.05 mg/l 25硝酸盐(以氨计)20 mg/l 26氯仿60m m 27四氯化碳3m m 28苯并(a)芘0.01m m

地下水质量分类指标表

表1 地下水质量分类指标 项目序号类别标准值项目Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类Ⅳ类Ⅴ类 1 色(度) ≤5≤5≤15≤25>25 2 嗅和味无无无无有 3 浑浊度(度) ≤3≤3≤3≤10>10 4 肉眼可见物无无无无有 5 pH 6.5~8.5 5.5~6.5,8.5~9<5.5,>9 6 氨氮(NH4)(mg/L) ≤0.02≤0.02≤0.2≤0.5>0.5 7 高锰酸盐指数(mg/L) ≤1.0≤2.0≤3.0≤10>10 8挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L) ≤0.001≤0.001≤0.002≤0.01>0.01 9铬(六价)(Cr6+)(mg/L) ≤0.005≤0.01≤0.05≤0.1>0.1 10氰化物(mg/L) ≤0.001≤0.01≤0.05≤0.1>0.1 11硝酸盐(以N计)(mg/L) ≤2.0≤5.0≤20≤30>30 12亚硝酸盐(以N计)(mg/L) ≤0.001≤0.01≤0.02≤0.1>0.1 13阴离子合成洗涤剂(mg/L) 不得检出≤0.1≤0.3≤0.3>0.3 14 总硬度(以CaCO3,计)(mg/L) ≤150≤300≤450≤550>550 15 总大肠菌群(个/L) ≤3.0≤3.0≤3.0≤100>100 16 细菌总数(个/L) ≤100≤100≤100≤1000>1000 17 碘化物(mg/L ≤0.1 ≤0.1 ≤0.2 ≤1.0 >1.0 18 氟化物(mg/L) ≤1.0≤1.0≤1.0≤2.0>2.0 19 氯化物(mg/L) ≤50≤150≤250≤350>350 20 硫酸盐(mg/L) ≤50≤150≤250≤350>350 21 铜(Cu)(mg/L) ≤0.01≤0.05≤1.0≤1.5>1.5 22 锌(Zn)(mg/L) ≤0.05≤0.5≤1.0≤5.0>5.0 23 铅(Pb)(mg/L) ≤0.005≤0.01≤0.05≤0.1>0.1 24 镉(Cd)(mg/L) ≤0.0001≤0.001≤0.01≤0.01>0.01 25 铁(Fe)(mg/L) ≤0.1≤0.2 ≤0.3≤1.5>1.5 26 锰(Mn)(mg/L) ≤0.05≤0.05≤0.1≤1.0>1.0 27 镍(Ni)(mg/L) ≤0.005≤0.05≤0.05≤0.1>0.1 28 铍(Be)(mg/L) ≤0.00002≤0.0001≤0.0002≤0.001>0.001 29 钡(Ba)(mg/L) ≤0.01≤0.1≤1.0≤4.0>4.0 30 钼(Mo)(mg/L) ≤0.001≤0.01≤0.1≤0.5>0.5 31 钴(Co)(mg/L) ≤0.005≤0.05≤0.05≤1.0>1.0 32 砷(As)(mg/L) ≤0.005≤0.01≤0.05≤0.05>0.05 33 硒(Se)(mg/L) ≤0.01≤0.01≤0.01≤0.1>0.1 34 汞(Hg)(mg/L) ≤0.00005≤0.0005≤0.001≤0.001>0.001 35 溶解性总固体(mg/L) ≤300≤500≤1000≤2000>2000 36 滴滴滴(μg/L) 不得检出≤0.005≤1.0≤1.0>1.0 37 六六六(μg/L) ≤0.005≤0.05≤5.0≤5.0>5.0 38 总σ放射性(Bq/L) ≤0.1≤0.1≤0.1>0.1 >0.1

高三地理重要知识点地下水

高三地理重要知识点:地下水 1.类型:地下水按照埋藏条件划分为潜水和承压水 2.地下水的来源: ①主要是大气降水。降雨历时长,强度不大,地形平缓,植被良好的情况,对地下水补给最有利。 ②河湖水补给。河湖水位高于潜水面时,河湖水补给两岸潜水。反之,潜水补给河湖水。黄河下游只有河水补给地下水。 ③凝结水:在干旱地区,大气降水很少,主要是大气中水汽直接凝结渗入地下。 ④原生水:主要与岩浆活动有关,数量很少。 3.地下水的问题与保护: ①不合理灌溉——土壤盐渍化——科学管理。 ②过量开采——地下漏斗区,地面下沉;沿海海水入侵,地下水水质变坏。——及时人工回灌。 ③保护自流水补给区的自然环境。 4.潜水面的形状及其表示方法 潜水面通常是一个起伏的曲面,一般倾向于邻近的低洼地区,即潜水的排泄区,如冲沟、河谷等。它的起伏与地貌大体一致,但比地貌的起伏要小些。山区潜水面的坡度较大,可达百分之几。潜水面的形状可以用潜水剖面图和潜水等水位线图来表示。前者是在地质剖面图上,将已知各点的潜水位联接起来而成,它可以反映出潜水面形状与地貌、隔水底板及含水层岩性的关系等。所谓潜水等水位线图就是潜水面的等高线图。它是根据潜水面上各点的水类型 位置 流向 补给 分布 深度和水质 潜水 (重力水) 地表以下第一个隔水层以上 从高处流向低处 雨水和地表水 分布区与补给区一致 埋藏浅,易开采,易污染 承压水 (自流水) 上下两个隔水层之间 从压力大处流向压力小处 潜水 分布区与补给区不一致 埋藏深,水质好,流量稳定

位标高绘制成的,一般绘制在地形图上。绘制的方法与绘制地形等高线的方法类似。 根据潜水等水位线图,可以解决下列问题:(1)潜水的流向:垂直于潜水等水位线从高水位向低水位的方向,就是潜水的流向。(2)潜水埋藏深度:将地形等高线和潜水等水位线绘于同一张图上时,则等高线与等水位线相交之点的潜水埋藏深度即为二者高程之差。(3)潜水于地表水的补给关系:根据潜水等水位线和地表水的水位高程便可以确定。 5.泉是地下水的天然露头,无论哪一种地下水都可以在适当的条件下涌出地表形成泉。泉的形成还与地质构造有关,分布最广泛的泉总是与石灰岩地区的单面山构造相联系;在断层发育的岩区,泉可以沿断层一带的透水层上升涌出地表。 6.澳大利亚盆地位于澳大利亚东部,又称自流盆地。该盆地的地质构造是一个巨大的向斜盆地。水层埋藏在上下两个隔水层之间,为承压水。含水层在湿润的东部山地出露,向西倾斜,一部分渗入地下的降水顺着倾斜的含水层流向盆地中部。盆地中部为承压水的承压区,地下水承受一定的压力,在盆地地势较低处打井,有的可以自然喷出,形成自流井。 澳大利亚自流盆地是世界上最大的自流盆地。自流井的盐度高,不宜用来灌溉农田,一般可作牲畜饮用水,因此对畜牧业发展非常有利。 7.深层地下水与浅层地下水、承压水与潜水不是一回事。深层地下水与浅层地下水是依据地下水的埋藏深度来区分的,而潜水与承压水是依据埋藏条件来区分的。

地下水分类标准

表1 地下水质量分类指标 项目序号 类别 项目标准值 Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类Ⅳ类Ⅴ类 1色(度)≤5≤5≤15≤25>25 2嗅和味无无无无有 3浑浊度(度)≤3≤3≤3≤10>10 4肉眼可见物无无无无有 5pH 6.5~8.5 5.5~6.5, 8.5~9<5.5,>9 6总硬度(以C a CO3,计)(mg/L)≤150≤300≤450≤550>550 7溶解性总固体(mg/L)≤300≤500≤1000≤2000>2000 8硫酸盐(mg/L)≤50≤150≤250≤350>350 9氯化物(mg/L)≤50≤150≤250≤350>350 10铁(Fe)(mg/L)≤0.1≤0.2≤0.3≤1.5>1.5 11锰(Mn)(mg/L)≤0.05≤0.05≤0.1≤1.0>1.0 12铜(Cu)(mg/L)≤0.01≤0.05≤1.0≤1.5>1.5 13锌(Zn)(mg/L)≤0.05≤0.5≤1.0≤5.0>5.0 14钼(Mo)(mg/L)≤0.001≤0.01≤0.1≤0.5>0.5 15钴(Co)(mg/L)≤0.005≤0.05≤0.05≤1.0>1.0 16挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L)≤0.001≤0.001≤0.002≤0.01>0.01 17阴离子合成洗涤剂(mg/L)不得检出≤0.1≤0.3≤0.3>0.3 18高锰酸盐指数(mg/L)≤1.0≤2.0≤3.0≤10>10 19硝酸盐(以N计)(mg/L)≤2.0≤5.0≤20≤30>30 20亚硝酸盐(以N计)(mg/L)≤0.001≤0.01≤0.02≤0.1>0.1 21氨氮(NH4)(mg/L)≤0.02≤0.02≤0.2≤0.5>0.5 22氟化物(mg/L)≤1.0≤1.0≤1.0≤2.0>2.0 23碘化物(mg/L)≤0.1≤0.1≤0.2≤1.0>1.0 24氰化物(mg/L)≤0.001≤0.01≤0.05≤0.1>0.1 25汞(Hg)(mg/L)≤0.00005≤0.0005≤0.001≤0.001>0.001 26砷(As)(mg/L)≤0.005≤0.01≤0.05≤0.05>0.05 27硒(Se)(mg/L)≤0.01≤0.01≤0.01≤0.1>0.1 28镉(Cd)(mg/L)≤0.0001≤0.001≤0.01≤0.01>0.01 29铬(六价)(Cr6+)(mg/L)≤0.005≤0.01≤0.05≤0.1>0.1 30铅(Pb)(mg/L)≤0.005≤0.01≤0.05≤0.1>0.1 31铍(Be)(mg/L)≤0.00002≤0.0001≤0.0002≤0.001>0.001 32钡(Ba)(mg/L)≤0.01≤0.1≤1.0≤4.0>4.0 33镍(Ni)(mg/L)≤0.005≤0.05≤0.05≤0.1>0.1 34滴滴滴(μg/L)不得检出≤0.005≤1.0≤1.0>1.0 35六六六(μg/L)≤0.005≤0.05≤5.0≤5.0>5.0

地下水污染防治区划分工作指南

附件4 地下水污染防治区划分 工作指南 (试行) 2014年10月

目次 第一章总则 (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 编制依据 (1) 1.4 术语与定义 (2) 1.5 指导原则 (3) 1.6 组织编制单位 (3) 第二章工作内容与流程 (4) 2.1 工作内容 (4) 2.2 工作流程 (4) 第三章地下水污染防治区划分方法 (7) 3.1 地下水污染源荷载评估 (7) 3.2 地下水脆弱性评估 (14) 3.3 地下水功能价值评估 (19) 3.4 地下水污染现状评估 (23) 3.5 地下水污染防治区划分 (24) 第四章地下水污染防治区划分技术报告及成果图表 (29) 4.1 报告编制大纲 (29) 4.2 成果图 (29) 4.3 成果表 (31) 附录 A地下水保护区、防控区及治理区评估结果分析表(参考式样) (32) 附录 B岩溶区域地下水脆弱性评估指标说明 (35) 附录 C土地利用现状分类及说明 (40) 附录 D权重和参数敏感度分析 (45)

地下水污染防治区划分工作指南 (试行) 第一章总则 1.1编制目的 为贯彻落实《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》,推进我国地下水污染防治工作,规范地下水污染防治区划分工作,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《地下水质量标准》(GB/T 14848)及相关法律、法规、标准、文件,编制《地下水污染防治区划分工作指南(试行)》(以下简称“指南”)。 1.2适用范围 1.2.1 本指南适用于区域尺度地下水污染防治区划分,评估区面积一般不小于0.4万km2,精度一般不小于1:25万。 1.2.2本指南主要包括开展地下水污染防治区划分工作的主要工作内容、工作流程、技术方法、报告图集编制要求等方面。 1.3编制依据 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》 GB/T 14175 水文地质术语 GB/T 14848 地下水质量标准

地下水水质标准

地下水水质标准 1.引言 c为保护和合理开发地下水资源,防止和控制地下水污染,保障人民身体健康,促进经济建设,特制订本标准。本标准是地下水勘查评价、开发利用和监督管理的依据。 2.主题内容与适用范围 2.1 本标准规定了地下水的质量分类,地下水质量监测、评价方法和地下水质量保护。 2.2本标准适用于一般地下水,不适用于地下热水、矿水、盐卤水。 3.引用标准 GB 5750 生活饮用水标准检验方法 4.地下水质量分类及质量分类指标 4.1 地下水质量分类依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质最高要求,将地下水质量划分为五类。 Ⅰ类主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。 Ⅱ类主要反映地下水化学组分的天然背景含量。适用于各种用途。 Ⅲ类以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。 Ⅳ类以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水外,适当处理后可作生活饮用水。 Ⅴ类不宜饮用,其他用水可根据使用目的选用。 4.2 地下水质量分类指标(见表1) 表1 地下水质量分类指标

根据地下水各指标含量特征,分为五类,它是地下水质量评价的基础。以地下水为水源的各类专门用水,在地下水质量分类管理基础上,可按有关专门用水标准进行管理。 5.地下水水质监测 5.1 各地区应对地下水水质进行定期检测。检验方法,按国家标准GB 5750《生活饮用水标准检验方法》执行。5.2 各地地下水监测部门,应在不同质量类别的地下水域设立监测点进行水质监测,监测频率不得少于每年二次(丰、枯水期)。5.3 监测项目为:pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群,以及反映本地区主要水质问题的其它项目。 6.地下水质量评价 6.1 地下水质量评价以地下水水质调查分析资料或水质监测资料为基础,可分为单项组分评价和综合评价两种。 6.2 地下水质量单项组分评价,按本标准所列分类指标,划分为五类,代号与类别代号相同,不同类别标准值相同时,从优不从劣。例:挥发性酚类Ⅰ、Ⅱ类标准值均为0.001mg/L,若水质分析结果为0.001mg/L 时,应定为Ⅰ类,不定为Ⅱ类。 6.3 地下水质量综合评价,采用加附注的评分法。具体要求与步骤如下:

地下水评价等级的划分

地下水评价等级的划分 一、评价工作分级 (一)建设项目分类 根据建设项目对地下水环境影响的特征,将建设项目分为以下三类。 Ⅰ类:指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中,可能造成地下水水质污染的建设项目; Ⅱ类:指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中,可能引起地下水流场或地下水水位变化,并导致环境水文地质问题的建设项目; Ⅲ类:指同时具备I 类和Ⅱ类建设项目环境影响特征的建设项目。 根据不同类型建设项目对地下水环境影响程度与范围的大小,将地下水环境影响评价工作分为一、二、三级。 (二)评价工作分级原则 Ⅰ类和Ⅱ类建设项目,分别根据其对地下水环境的影响类型、建设项目所处区域的环境特征及其环境影响程度划定评价工作等级。 Ⅲ类建设项目应分别按Ⅰ类和Ⅱ类建设项目评价工作等级划分办法,进行地下水环境影响评价工作等级划分,并按所划定的最高工作等级开展评价工作。 (三)Ⅰ类建设项目工作等级划分 1、划分依据 I 类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分,应根据建设项目场地的包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、污水排放量与污水水质复杂程度等指标确定。建设项目场地包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程等涉及的场地。 (1)建设项目场地的包气带防污性能 建设项目场地的包气带防污性能按包气带中岩(土)层的分布情况分为强、中、弱三级,分级原则见表4-12。 (2)建设项目场地的含水层易污染特征 建设项目场地的含水层易污染特征分为易、中、不易三级,分级原则见表4-13。 表4-13 建设项目场地的含水层易污染特征分级

(3)建设项目场地的地下水环境敏感程度 建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级,分级原则见表4-14。 (4)建设项目污水排放强度 建设项目污水排放强度可分为大、中、小三级,分级标准见表4-15。 4-15 污水排放量分级 表 根据建设项目所排污水中污染物类型和需预测的污水水质指标数量,将污水水质分为复杂、中等、简单三级,分级原则见表4-16。当根据污水中污染物类型所确定的污水水质复杂程度和根据污水水质指标数量所确定的污水水质复杂程度不一致时,取高级别的污水水质复杂程度级别。 2、Ⅰ类建设项目评价工作等级 (1)Ⅰ类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见表4-17。 (2)地下储油库、危险废物填埋场应进行一级评价,不按表4-17划分评价工作等级。

地下水的分类

地下水是如何分类的 地下水有广义和狭义的两种概念。广义的地下水是指赋存于地面以下岩石空隙中的水,包气带及饱水带所有含于空隙中的水均属此列。狭义的地下水仅指赋存于饱水带岩石空隙中的水。 长期以来,水文地质学着重于研究饱水带岩石空隙中的重力水。但是,愈来愈多的水文地质学家认识到,饱水带水与包气带水具有不可分割的联系,不研究包气带水,许多重大的水文地质问题是无法解决的。可以说,现代水文地质学正处于由研究狭义地下水转向以广义地下水为研究对象。 地下水的赋存特征对其水量、水质时空分布等有决定意义,其中最重要的是埋藏条件与含水介质类型。

所谓地下水的埋藏条件,是指含水岩层在地质剖面中所处的部位及受隔水层限制的情况。据此可将地下水分为包气带水、潜水及承压水。按合水介质类型,可将地下水区分为孔隙水、裂隙水及岩溶水。将两者组合可分为9类地下水。 地下水分类表 饱水带中第一个具有自由表面的含水层中的水称作潜水。潜水没有隔水顶板,或只有局部的隔水顶板。潜水自由水面称作潜水面。从潜水面到隔水底板的距离为潜水层含水厚度。潜水面到地面的距离为潜水埋藏深度。 潜水含水层直接与包气带相接,所以潜水可以通过包气带接受大气降水、地表水或凝结水的补给。潜水面不承压,通常在重力作用下由高水位向低水位径流。潜水的排泄,一种是径流排泄;另一种是通过包气带或植物蒸发排泄。 由于潜水埋深浅,上面无连续隔水层,因此与大气圈及地表水圈联系密切,积极参与水循环。其水位、水量和水质等受气象、水文因素影响大,人类活动容易造成潜水的污染,潜水资源一般都缺乏多年调节性。 充满于两个隔水层之间的含水层中的水,叫做承压水。承压水含水层上部的隔水层称作隔水顶板,或叫限制层。下部的隔水层叫做隔水底板。顶底板之间的距离为含水层厚度。 承压性是承压水的一个重要特征。图2表示一个基岩向斜盆地,含水层中心部分埋没于隔水层之下,两端出露于地表。含水层从出露位置较高的补给区获得补给,向另一侧排泄区排泄,中间是承压区。补给区位置较高,水由补给区进入承压区,受到隔水顶、底板的限制,含水层充满水,水自身承受压力,并以一定压力作用于隔水顶板。用钻孔揭露含水层,水位将上升到含水层顶板以上一定高度才静止下来,静止水位高出含水层顶板的距离便是承压水

《地下水质量标准》(gbt14848-93)

《地下水质量标准》(GB/T14848-93) (国家技术监督局1993年12月30日批准1994年10月01日实施) 本标准规定了地下水的质量分类,地下水质量监测、评价方法和地下水质量保护;本标准适用于一般地下水,不适用于地下热水、矿水、盐卤水。 1 引言 为保护和合理开发地下水资源,防止和控制地下水污染,保障人民身体健康,促进经济建设,特制订本标准。 本标准是地下水勘查评价、开发利用和监督管理的依据。 2 主题内容与适用范围 2.1 本标准规定了地下水的质量分类,地下水质量监测、评价方法和地下水质量保护。 2.2 本标准适用于一般地下水,不适用于地下热水、矿水、盐卤水。 3 引用标准 GB5750 生活饮用水标准检验方法 4 地下水质量分类及质量分类指标 4.1 地下水质量分类 依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质最低要求,将地下水质量划分为五类。

Ⅰ类主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。 Ⅱ类主要反映地下水化学组分的天然背景含量。适用于各种用途。 Ⅲ类以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。 Ⅳ类以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水外,适当处理后可作生活饮用水。 Ⅴ类不宜饮用,其他用水可根据使用目的选用。 4.2 地下水质量分类指标(见表1 ) 表1 地下水质量分类指标

( 续表1)

根据地下水各指标含量待征,分为五类,它是地下水质量评价的基础。以地下水为水源的各类专门用水,在地下水质量分类管理基础上,可按有关专门用水标准进行管理。

地下水环境质量准则GB-T14848-93

地下水环境质量标准G B/T14848-9 3 国家技术监督局1993-12-30批准1994-10-01实施 1引言 为保护和合理开发地下水资源,防止和控制地下水污染,保障人民身体健康,促进经济建设,特制订本标准。 本标准是地下水勘查评价、开发利用和监督管理的依据。 2主题内容与适用范围 2.1本标准规定了地下水的质量分类,地下水质量监测、评价方法和地下水质量保护。 2.2本标准适用于一般地下水,不适用于地下热水、矿水、盐卤水。 3引用标准 GB5750生活饮用水标准检验方法 4地下水质量分类及质量分类指标 4.1地下水质量分类 依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质最高要求,将地下水质量划分为五类。 Ⅰ类主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。 Ⅱ类主要反映地下水化学组分的天然背景含量。适用于各种用途。 Ⅲ类以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。 Ⅳ类以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水外,适当处理后可作生活饮用水。 Ⅴ类不宜饮用,其他用水可根据使用目的选用。 表1地下水质量分类指标

根据地下水各指标含量特征,分为五类,它是地下水质量评价的基础。以地下水为水源的各类专门用水,在地下水质量分类管理基础上,可按有关专门用水标准进行管理。 5地下水水质监测 5.1各地区应对地下水水质进行定期检测。检验方法,按国家标准GB5750《生活饮用水标准检验方法》执行。 5.2各地地下水监测部门,应在不同质量类别的地下水域设立监测点进行水质监测,监测频率不得少于每年二次(丰、枯水期)。 5.3监测项目为:pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群,以及反映本地区主要水质问题的其它项目。 6地下水质量评价 6.1地下水质量评价以地下水水质调查分析资料或水质监测资料为基础,可分为单项组分评价和综合评价两种。 6.2地下水质量单项组分评价,按本标准所列分类指标,划分为五类,代号与类别代号相同,不同类别标准值相同时,从优不从劣。 例:挥发性酚类Ⅰ、Ⅱ类标准值均为0.001mg/L,若水质分析结果为0.001mg/L时,应定为Ⅰ类,不定为Ⅱ类。 6.3地下水质量综合评价,采用加附注的评分法。具体要求与步骤如下: 6.3.1参加评分的项目,应不少于本标准规定的监测项目,但不包括细菌学指标。 6.3.2首先进行各单项组分评价,划分组分所属质量类别。 6.3.3对各类别按下列规定(表2)分别确定单项组分评价分值Fi。 表2

地下水的分类方法及按含水空间分类特征

地下水的分类方法及按含水空间分类特征 摘要 地下水指赋存和运动与地表以下土层和岩石空隙中的水。地下水和地表水一样,是水资源的重要组成部分。地下水以其良好的水质和稳定的供水条件,成为工农业和城市供水的重要水源。作为水资源的一部分,地下水的不合理开发和利用,又造成了地下水资源的减少和地下水环境的、恶化。因此,研究地下水的形成和类型,研究地下水与地表水及大气降水之间的转换以及地下水的动态变化规律,对于城市供水和区域资源的可持续利用具有重要的意义。本文介绍了地下水,地下水的分类以及按含水空间分类特征。地下水的分类方法中,对地下水按埋藏条件分类和按含水空间分类的简要叙述;主要介绍了不同空隙性地下水的分布特征,包括孔隙水,裂隙水,溶岩水的特点和分布特征。关键词:地下水;孔隙;裂隙;溶隙 1地下水概述 地下水指赋存和运动与地表以下土层和岩石空隙中的水。地下水和地表水一样,是水资源的重要组成部分。存在于岩石空隙中的水体,与岩石圈、水圈、生物圈中的水分发生着各种形式的联系,参与着自然界的水循环过程。地下水主要来源于大气降水和地表水的入渗补给,又以蒸发和蒸腾形式将 水分散发到空中,同时以地下径流的方式 注入海洋或陆地上的地表水体。地下水以 其良好的水质和稳定的供水条件,成为工 农业和城市供水的重要水源。作为水资源 的一部分,地下水的不合理开发和利用, 造成地下水位下降形成的地下水降落漏 斗、地面沉降、地下水污染等问题。因此, 研究地下水的形成和类型,研究地下水与 地表水及大气降水之间的转换以及地下 水的动态变化规律,对于城市供水和区域 资源的可持续利用具有重要的意义。 2地下水的分类方法 地下水埋藏和分布于地壳岩石中,因此岩石的成分和性质、岩石空隙的打消、形状及其成因等必然会影响到地下水的物理性质、化学成分、循环条件以及动态变化。为了

地下水资源储量分类分级

地下水资源储量分类分级 一、关键词 1地下水资源groundwater resources 埋藏于地表以下,其富水性、水质、水温等可为当前或未来的技术条件利用,具有现实或潜在经济意义的重力水。注:包括水气矿产中的地下水、矿泉水,能源矿产中的地热水,矿盐中的天然卤水(本标准称为地下卤水)等。 2查明资源Identified resources 经过勘查工作已发现的地下水资源。注:依据其精度,可分为验证的、探明的、控制的三级。 3潜在资源Undiscovered resources 根据地质依据和物探、化探预测而未经查证的那部分地下水资源。注:依据其精度,可分为推断的、预测的两级。 4地下水资源储量reserves of groundwater resources 在当前经济技术环境条件下,经过勘查工作,一定程度上查明含水层中的地下水资源的数量。注:分为储存量、补给量和可开采量。 5储存量Storage 储存于含水层或含水系统内水位变动带以下的水量。 6补给量Recharge 天然或开采条件下,单位时间内以各种方式进入到含水

层中的水量。 7可开采量workable reserves 经勘查或经开采验证,当前能够从地下水资源中开采出来的数量,是地下水储存量、补给量的一部分。又称可采储量(exploitable reserves)。 8允许开采量allowable withdrawal 经勘查或经开采验证,在当前经济、技术、环境许可条件下能够从地下水资源中开采出来的那部分数量。注:允许开采量是可开采量的一部分。 9地下水资源勘查exploration of groundwater resources 以特定的地下水资源为勘查对象,在地质调查、物探、钻探、试验的基础上,通过对开采量或动态观测数据的分析计算,提出不同勘查精度的允许开采量和开采方案。 10区域地下水资源评价estimation of regional groundwater resources 以一个水文地质单元、或行政单元为单位,在充分搜集分析前人资料的基础上,通过对开采量的调查和动态观测数据的分析计算,提出这一地区不同级别的允许开采量和推荐开采方案。 二、分类原则 1.对地下水资源储量进行分类分级,目的是统一规范具有相同或相似属性的各类地下水资源,在勘查、评价提交允

地下水处理方法

在基坑开挖过程中,当基坑开挖深度大于地下水高度时常会出现地下水渗入坑内的情况,若未及时采取相应措施进行处理,则会造成基坑塌方等工程事故。 因此,为了保障基坑工程的安全及质量,须做好基坑地下水处理工作。下面整理了有关基坑地下水处理以及其施工过程的要点,为您提供借鉴。 地下水处理方法 地下水处理方法很多,从降水方式来说,大体可分为止水法和排水法两类。实际应用时, 应综合考虑降水场地的水文地质条件、施工环境、技术条件、基坑开挖深度、含水层透水 性等条件,合理选择不同的降水方法,既可以单独使用,又可以多种方法相结合。 止水法 止水法主要是通过有效手段在基坑周围形成止水帷幕,从而将地下水止于基坑之外。实 际施工时,止水法成本较高,施工难度较大。常用的止水法主要有回灌法、地下连续墙等。 其中,回灌法常用于回灌井与降水井的距离不小于6m的情况;地下连续墙常用于基坑深度 大于10m的软土地基或砂土地基等。 排水法 排水法主要是通过将基坑范围内地表水与地下水排除的方式来处理。实际施工时,排水 法大多施工简便,操作技术易掌握。常用的排水法主要有井点降水、集水明排法等。其中, 井点降水法是最常用的控制地下水方法,而集水明排法主要适用于基坑地下水位超过基础 底板标高不大于2m,且降水深度小于2m的粘性土、砂土及碎石土地基等。 地下水处理施工要点 (1)采用回灌法时,对于回灌井的设置应因地制宜地考虑基坑情况,以免出现局部反 漏斗的情况,而导致基坑壁外侧的水头高度增加。 (2)若为地下连续墙,则在槽段开挖前应沿连续墙纵向轴线位置构筑导墙,并利用现 浇混凝土或钢筋混凝土进行浇筑,同时导墙底部不可设在松散的土层或地下水位波动的部 位。