高新部高一下学期期中考试期期中考试历史试卷真题

高新部高一下学期期中考试期期中考试历史试卷

一、选择题

1. 1935年国民政府资源委员会在拟定三年重工业建设计划时,提出了在湘、鄂、赣三省建立后方战略基地的设想:“拟以湖南中部如湘潭、醴陵、衡阳之间,为国防工业之中心区域,并力谋鄂南、赣西以及湖南各处重要资源之开发,以造成一个主要经济中心”。它反映了国民政府()

A . 为围剿红军做军事筹划

B . 开展国民经济建设运动

C . 为抵御日军进攻做准备

D . 力图消灭地方各派军阀

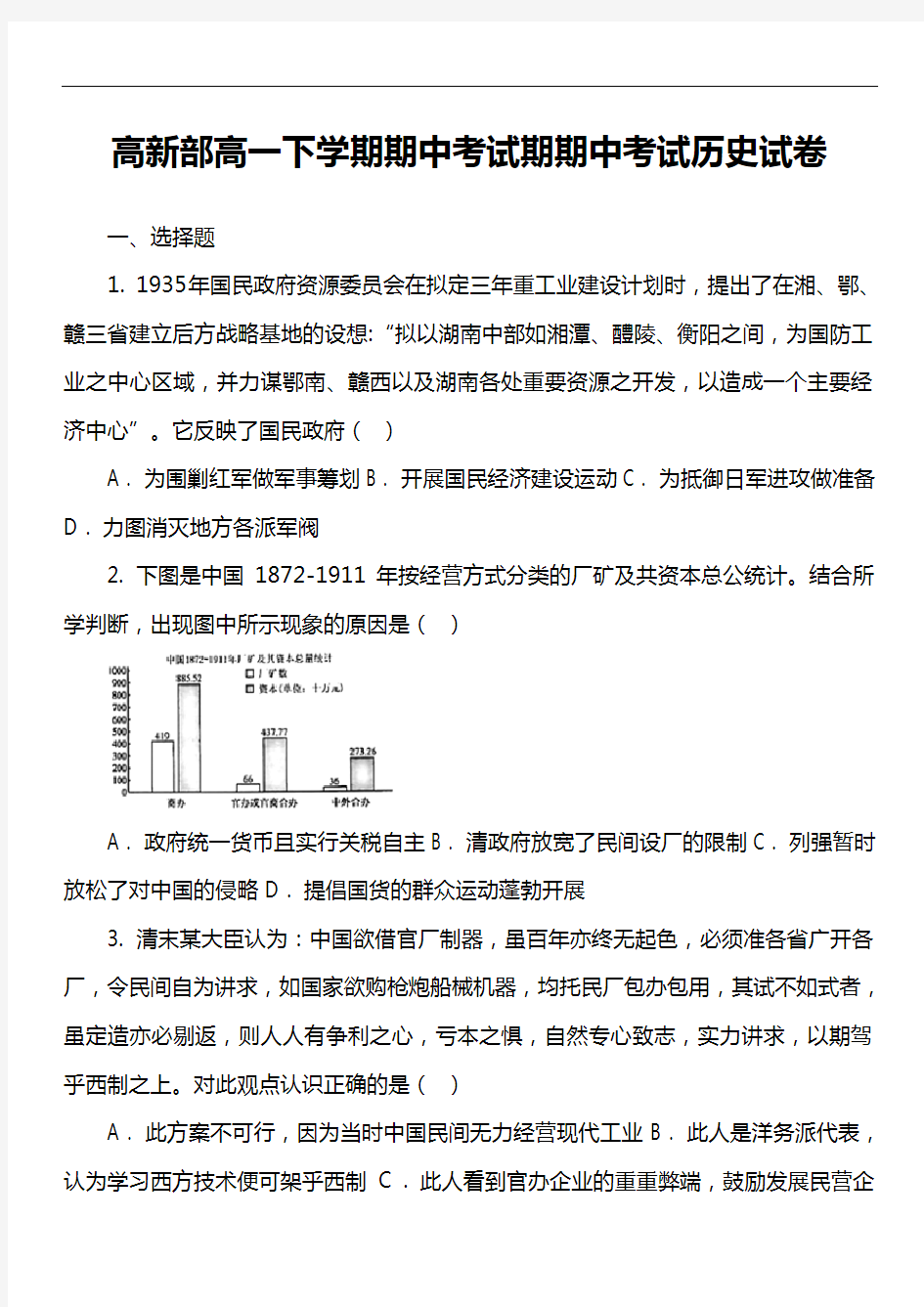

2. 下图是中国1872-1911年按经营方式分类的厂矿及共资本总公统计。结合所学判断,出现图中所示现象的原因是()

A . 政府统一货币且实行关税自主

B . 清政府放宽了民间设厂的限制

C . 列强暂时放松了对中国的侵略

D . 提倡国货的群众运动蓬勃开展

3. 清末某大臣认为:中国欲借官厂制器,虽百年亦终无起色,必须准各省广开各厂,令民间自为讲求,如国家欲购枪炮船械机器,均托民厂包办包用,其试不如式者,虽定造亦必剔返,则人人有争利之心,亏本之惧,自然专心致志,实力讲求,以期驾乎西制之上。对此观点认识正确的是()

A . 此方案不可行,因为当时中国民间无力经营现代工业

B . 此人是洋务派代表,认为学习西方技术便可架乎西制

C . 此人看到官办企业的重重弊端,鼓励发展民营企

业D . 说明清政府内部发生分化,产生了民族资产阶级的代表

4. 陈旭麓先生认为,(近代中国)复杂的社会环境及历史条件决定了革命与改良在互相对立中又互相联结,在不同一性中具有同一性。“同一性’,体现在()

A . 发展实业

B . 变革方式

C . 领导阶层

D . 变革道路

5. 苑书义在《中国近代史新编》中记载:“官僚地主杨宗濂兄弟在(19世纪)90年代初期,既投资棉纺织工业,又大量购买田产,增强自己的地主地位。”杨氏如此选择的最重要原因是()

A . 受传统重农抑商思想的影响

B . 受到近代工业利润的驱使

C . 清政府放宽民间设厂的限制

D . 中国处于半封建社会转型时期

6. 鸦片战争后,松江府所属州县“均栽种棉花,禾稻仅占十中之二”.原来不种棉花的华亭县也开始“改禾种花”。由于扩种经济作物,原来是余粮区的浙江余姚成了缺粮区;广东则靠越南、缅甸每年输入百万石大米维持。这反映了当时中国()

A . 被卷入资本主义世界市场

B . 传统手工业的发展

C . 自然经济统治地位的丧失

D . 重农抑商政策的改变

7. 民国初年,苏州丝绸业从业者大多世代相传,各织绸厂都采用手拉织机。1925年,在延龄冠记绸厂采用电力织机后,各家绸厂纷纷效尤,舍木机、手拉机而采取电力机。这一变化()

A . 未能突破传统丝织业的技术瓶颈

B . 反映苏州重工业发展领先轻工业

C . 是工业革命成果在华的交叉应用

D . 标志着我国丝织技术领先于世界

8. 1938年,国民党临时全国代表大会召开,大会决定:经济建设以军事为中心,对粮食、矿产、税收、金融、交通、物价等实行全方位的管制()

A . 推行国民经济建设运动

B . 加强了官僚资本的垄断地位

C . 为坚持抗战提供经济支撑

D . 积极发展民族资本主义

9. 下表是甲午战争前后中国年均进出口贸易指数,通过表格可以得出的结论是()

甲午战争前后中国年均进出口贸易指数(海关两)

1890—1894年

1895—1899年

1910—1914年

出口

100

142

315

进口

100

153

417

A . 列强侵华方式发生较大变化

B . 清政府调整税收政策

C . 实业救国思潮空前高涨

D . 西方资本主义冲击中国市场

10. 北洋政府农商部于1914年4月11日颁布了《植棉制糖牧羊奖励条例》,11月3日又颁布了《森林法》,规划在黄河、长江、珠江上游地区营造保安林,以预防水患保养水源。1915年6月30日,颁布《造林奖励条例》:“凡经营特种林业于国际贸易有重大关系者,或胜造船筑路等各种大工程之用者,农商部认为有被助之必要时,得按其面积株数,核给奖金。”这些奖励政策()

A . 体现了北洋政府崇尚宪政,重视民族资本主义发展

B . 得益于新文化运动对政府执政理念的影响

C . 促进了农业的多种经营和轻工业的发展,改善了生态环境

D . 推动了国际贸易的发展和工业布局的调整

11. 下表是“1880年与1930年中国国民收入和人口增长”表(据《中国近代经济史》)。该表能反映出当时()

国民收入(亿元)

年增长

率(%)

人口(千人)

年增长

率(%)

人均收入(元)

年增长

率(%)

1880年

1930年

1880年

1930年

1880年

1930年

143.43

257.98

1.21

377636

500789

0.58

38

51.51

0.62

A . 民族资本主义持续快速发展

B . 民生状况有所改善

C . 人口增长制约了工业化进程

D . 政府忽视近代化建设

12. 1938年国民政府拟定了《西南和西北工业建设计划》,提出以四川、云南、贵州和湘西为主要地域,开发新的工业基地。1936年,大后方有大小工厂427家,新设68家,1938年新设218家,1940年新设575家,1941年新设862家。形成这一现象的主要原因是()

A . 科技人员的内迁

B . 军工企业的激增

C . 民营工业的发展

D . 战时需求的刺激

13. 1929年颁布《特种工业奖励法》,1930年公布《特种工业奖励标准》,1934年又将其修改为《工业奖励法》,积极鼓励民间投资创办新式工业。这段材料可直接用来研究()

A . 洋务运动中民用企业创办的原因

B . 国民党统治前期经济迅速发展的原因

C . “短暂春天”出现的历史背景

D . “实业救国”思潮对民族工业的影响

14. 有人认为:“如同西班牙漫长的16世纪、荷兰漫长的17世纪、英国周期漫长的19世纪一样,美国漫长的20世纪进入百年周期的终结阶段。”上述四国确立各自“漫长世纪”的共同因素是()

A . 金融霸主的地位

B . 强大的经济和军事实力

C . 经济体制的创新

D . 拥有广大的殖民地

15. 17世纪被誉为“荷兰时代”,荷兰成为“模范国家”、“标准的资本主义国家”,荷兰人被誉为“海上马车夫”等,但到了17世纪晚期荷兰却风光不再,导致其急剧衰落的最主要原因是()

A . 缺乏保持高速扩张所需的资源

B . 商业资本发达但工业资本不足

C . 英法颁布一系列歧视性的法令

D . 三次英荷战争中失去殖民优势

16. 英国18世纪中期成为世界殖民帝国的有利条件有()

①优越的地理位置②先进的政治制度③强大的海军力量④发达的手工工场

A . ①③④

B . ①②④

C . ②③④

D . ①②③④

17. 英国世界殖民霸权地位的确立,主要是先后打败哪三个国家实现的()

A . 西班牙、法国、德国

B . 西班牙、荷兰、法国

C . 荷兰、葡萄牙、美国

D . 法国、葡萄牙、荷兰

18. 从全球史观的角度来看,殖民扩张的积极意义主要表现在()

A . 促进了西欧资本主义的发展

B . 客观上传播了先进的生产方式

C . 密切了世界各地的联系

D . 促进了世界各地的平衡发展

19. 马克思说:“美洲金银产地的发现,土著居民的被浇灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所:这一切都标志着资本主义生产时代的曙光。”这段话的主要观点是()

A . 殖民扩张传播了资本主义生产方式

B . 殖民掠夺极大地促进了欧洲资本主义发展

C . 殖民掠夺是欧洲资本主义的产生的前提条件

D . 殖民扩张给殖民地人们带来了巨大灾难

20. 1934年后,中国经济危机逐渐严重,上海商会向南京国民政府提出实行统制工业政策的要求。自1935年至1937年,南京政府及其官员加强了参加商业、工业、银行业的活动,政府举办的工商业迅猛增长,掌握了工商业和金融业的领导权。由此可知,南京政府对经济的干预()

A . 导致了官僚资本的产生

B . 不利于民族资本的发展

C . 是罗斯福新政的翻版

D . 为应对日军侵略威胁

21. 汉武帝时期,改变了过去郡国贡献各自为政的办法,统一派遣官吏将所要征收的贡赋,折成当地出产丰饶的土特产品收上来,一部分运往京师供应朝廷,另一部分像商贾那样运往需要这些物品的地区转手获利。这一措施()

A . 体现了政府的抑商政策

B . 改变了政府税收的主要来源

C . 解决了封国对中央的威胁

D . 抬高了部分地区的商品价格

22. 汉武帝时设置盐铁官专职管理盐、铁生产销售征税事宜。宋行引法,商人向政府购引(即取得贩运销售盐专利的凭证)后,即可凭引支盐运往指定区域,独占区内食盐销售。清政府采取“引岸制”的食盐运销体制.赋予一些商人食盐营销的垄断权,国家只对盐商进行管理和征税。对这一变化认识正确的是()

A . 封建政府与民争利的出发点没有改变

B . 不放弃专营是为了抑制富商大贾势力

C . 政策虽有变化但是指导思想仍为法家的集权思想

D . 从长远来看会增加成本,不利于商品的自由流通

23. 一个英国人曾记载“远在1844年,我曾把这种土布的各种质地的样品,标明每一种的价格送回英国。和我通信的人都说,按照所标的价格,他们在曼彻斯特也做不出来。”这反映了当时()

A . 中国土布有一定的竞争优势

B . 中国的劳动力价格比英国低

C . 机器生产优于传统手工生产

D . 英国借鉴了中国的纺织技术

24. 1898年,总理各国事务衙门制定奖励章程,凡发明军用船械者颁特赏,专利50年;发明日用新器者,给工部郎中实职,专利30年;仿造西器之制法未传人中土(内陆)者,给工部主事职,专利10年。据此推断,该章程()

A . 完善了专利保护制度

B . 消除了官本位思想的影响

C . 顺应了实业救国的呼声

D . 反映了技术立国的趋向

25. 据统计,1872~1913年间,近代企业的创办人中,地主占55.9%,商人占

18.3%,买办占24.8%,而且“投资于近代企业的地主,大都有某种官僚身份,很多是二、三流的洋务派或洋务派的幕僚,绝少是土地主”。上述现象研究的视角是

A . 偏重用政治因素解释经济现象

B . 用过头的方法描写历史的真实

C . 社会阶层的划分决定经济发展

D . 研究民族资本主义产生的标志

26. 清代,广东成为严重缺粮省份。雍正时有人说,广东“即丰收而乞籴于(广)西省犹不下一二百万石”;乾隆后,广东尚有进口洋米。这一情况的发生表明当时广东()

A . 自然灾害较为严重

B . 赋役改革成效不大

C . 商品经济发展迅速

D . 政府抑商政策废止

27. 战国时期,为了供应军队日用的需要,军队驻扎的地方,往往成为商人逐利之场,逐渐形成了一种小的市聚,谓之“军市”,由军方设置令进行管理并对商人收取租税。这反映了()

A . 军市是商品经济发展的产物

B . 商人具有充分自由和最大利益

C . 军市解决了军队的经济问题

D . 各国重农抑商政策的具体反映

28. 宋初,内地人民用铜钱向边民购买马匹,但边民将铜钱铸造成兵器侵扰内地。为此,政府禁止以铜钱买马,改用以布帛、茶叶等换马的物物交换方式。这一变化()

A . 导致宋代民间贸易严重退化

B . 说明政府贸易政策因事制宜

C . 缓和了宋与少数民族的关系

D . 促进了宋与边疆的贸易往来

29. 梁柏力在《被误解的中国》一书中曾对中西(欧)商业状况进行了对比,一方面指出歧视商贾并非中国独有的传统,明清时期中国富商的社会地位并不低微。另一方面又认为明清时期的中国与英国代表的西方存在不少明显不同,并对英国商人势力强的原因有如下一些文字介绍:“英国数百年来都处于战乱之中……英国要与其他欧洲国家争霸……”。照此推断,梁氏认为明清时期中国商贾势力不及西方的原因可能是

()

A . 儒家思想含有明显的抑商倾向

B . 商人的社会地位有了显著上升

C . 禁止商人买卖土地和科考入仕

D . 社会相对安定对商人依赖较小

30. 明朝谢肇滿在《五杂俎》中记载:“西戎茶马之市,自宋已然。盖土蕃潼酪腥膻,非茶不解其毒……(中原)藉之可以得马。以草木之叶,易边场之用,利之最大者也。”由此可知宋朝茶叶贸易的最大收益是()

A . 增加了政府的财政收入

B . 提高边境人民生活水平

C . 提升了自身军事战斗力

D . 改善与周边民族的关系

二、综合题

31. 生态环保是一个亘古至今的话题,阅读下列材料回答问题。

材料一:道家的崇尚自然、儒家的仁义思想、宗教不杀生的观念在我国古人的环保思想上都有一席之地,并上升到政治、法律的高度,甚至提出不重视环保“不可以为天下王”。许多朝代都设过虞、衡机构,有山虞、泽虞、川衡、林衡。山虞、林衡分别负责山林环保政策法令的出台和执行。泽虞、川衡类似,只不过是管川泽鱼鳌而已。古代环保立法可以追溯到夏禹执政时期,而秦的《田律》则被看成是中国最早的“环保法”,此后历代大多有相应的环保法规。

在古代环保法中,似秦朝《田律》中“春二月,毋敢伐材木山林及雍堤水。不夏月,毋敢夜草为灰”之类的内容占了相当大的比重,它体现出小农经济时代生态意识中不违农时而增加农业收入的现实功利主义。因为功利主义,唐朝出现了放火烧山,围湖造田。因为功利主义,新航路的开辟给中国带来了改善生存的机遇,又变成了恶化生态的“契机”……

——改编自互联网

材料二:秦岭渭水滋养十三朝古都,形成历史上“八水绕长安”的生态佳话。唐

长安因渭水而繁盛,却又因水而被迫迁都。……宽阔的朱雀大道,宏大的正规城市,建设城市养活城市,让高大的秦岭、八百里秦川不胜其负。弱小的“卖炭翁”受城市富贵者所累,但“伐薪烧炭南山中”累倒的却是巍峨的秦岭呀!以至于唐代末期需要伐木时,要到今天山西境内的岚县才能找到高大木材。长安城从汉唐时期就一直沿袭饮用井水的习惯。到宋元时期,井水污染已经非常严重。明代的水环境整治曾一度出现过好转,但及至清代,由于土地兼并,大批失地农民深入秦岭伐林垦荒,生态又一次遭受严重毁坏。近代,孙中山提出南水北调,引汉济渭。而今,引汉济渭工程已在2009年启动。

——改编自纪录片《大秦岭·感恩秦岭》

(1)根据材料一,概括古代中国环保法规方面的特点。

(2)根据材料二并结合所学,评析秦岭在中国历史上遭遇的生态问题;陕西省出品《大秦岭》的现实意义是什么?

32. 根据材料并结合所学知识,回答下列问题。

材料一:就是这样一个地方,在三百年前,也就是17世纪的时候,却是整个世界的经济中心和最富庶的地区。一个仅有150万人口的荷兰,将自己的势力几乎延伸到地球的每一个角落,被马克思称为当时的“海上第一强国”。

——《大国崛起》

材料二:17世纪,英国与荷兰为争夺海上霸权及殖民利益而先后发生三次战争。……三次战争导致荷兰经济实力下降,英国取得海上优势。

——《英荷战争》

(1)结合材料一和所学知识,分析指出17世纪的荷兰为什么能成为“海上第一强国”。

(2)根据材料二和所学知识,说明英国是如何成为最大的殖民帝国的。

材料一:从19世纪20年代开始,在印度输往中国的货物中,棉花退居次要位置,鸦片越来越重要甚至成为唯一重要的商品。如果没有鸦片,其他输华商品又不能增加的话,那么从中国运往印度的白银将大大减少。英国人庆幸的是,鸦片每年都有很大的涨幅,而且在中国有很好的销路,这保证了英国有足够的白银购买中国茶叶,而中国由茶叶所得外汇又全部流进了印度以购买鸦片。另外,原来英国利用向中国输入大量印度棉花来弥补购买中国茶叶资金的不足,鸦片产量提高后则不需要了,正好这一时期英国棉纺织业的发展需要大量进口棉花,印度棉花于是大量运至英国。英国——印度——中国之间的三角贸易一直维持到19世纪后期。到了19世纪70年代后,三角贸易的结构开始发生动摇,英国主要从印度进口茶叶,中国自产鸦片也占据国内主要市场。……即使当时中国业茶者意识到危机,甚至采取了某种措施,也不可能阻止茶叶贸易的衰减趋势,因为这根本不是措施是否得力的问题。19世纪茶叶贸易只是中国与欧美国家拉开距离过程中露出的小小冰山一角而已,茶叶出口危机只是19世纪中国社会经济危机的一个侧面。

——摘编自仲伟民《茶叶与鸦片:十九世纪经济全球化中的中国》

材料二:1890年英国驻汉口领事列举了印度和锡兰的种茶人优于中国种茶人的有利条件:可资运用的资本较大;没有厘金、入市税和进口税;有更好和更廉价的劳动力市场……具有化学和农业知识;对购买者的嗜好和要求了解得更彻底;有无数公共工程,旱季便于灌溉,雨季避免淹没;茶园面积庞大;有优良的机器等等。

(1)据材料一,二并结合所学知识,简要分析19世纪后期中国出现茶业危机的主要原因。

(2)据材料一,二并结合所学知识,简述19世纪中、英、印“三角贸易”的演变,并简析这些变化对中国经济的影响。

材料:天津第一与全国之最(部分)

①

1866年(清同治五年)在天津设立机器局。这是天津近代工业的发端,也是中国北方工业的发祥地。

②

1888年(清光绪十四年),中国第一条运营铁路——“津唐铁路”竣工通车,成为中国第一条连接大城市的正式铁路。这也是由天津为出发点的我国最早的一条复线铁路。

③

1895年,中国近代第一所公立大学——北洋西学堂(天津大学)创建。维新运动之后,天津兴办的新学,已经在各通商口岸中位居第一。

④

1898年,清朝邮传部尚书盛宣怀创办的中国通商银行天津分行为第一家华商银行。到上世纪二三十年代,在津的合资银行共有7家,华资银行18家,分行62家,居我国北方各城市银行的首位。

⑤

1902年6月17日创办于天津的《致公报》目前仍在香港出版,成为中国新闻事业史上出版时间最长的中文日报。

⑥

1902年,袁世凯任命赵秉钧在天津筹建了中国最早现代警务系统,创办天津侦探队及天津警察学堂。为中国现代警察制度之先河。

⑦

1906年6月2日,清政府投资围城路线线网工程完工并通车。天津是我国最早出现公交车的城市,天津电车电灯公司是我国内陆城市中最早出现的城市公交企业。

⑧

袁世凯积极推行地方自治,天津模仿日本于1907年七八月间举行了中国历史上第一次地方选举——“天津县议事会”选举。

从近代化的某个角度出发,选择上表中三条材料概括、提炼出一个主题,并用所选材料加以阐释。(要求:材料选择准确,主题明确,阐释合理。)