2020高三历史二轮复习学案(先秦)

第一单元先秦时期:中国古代文明的勃兴(距今约170万年前~公元前221年)

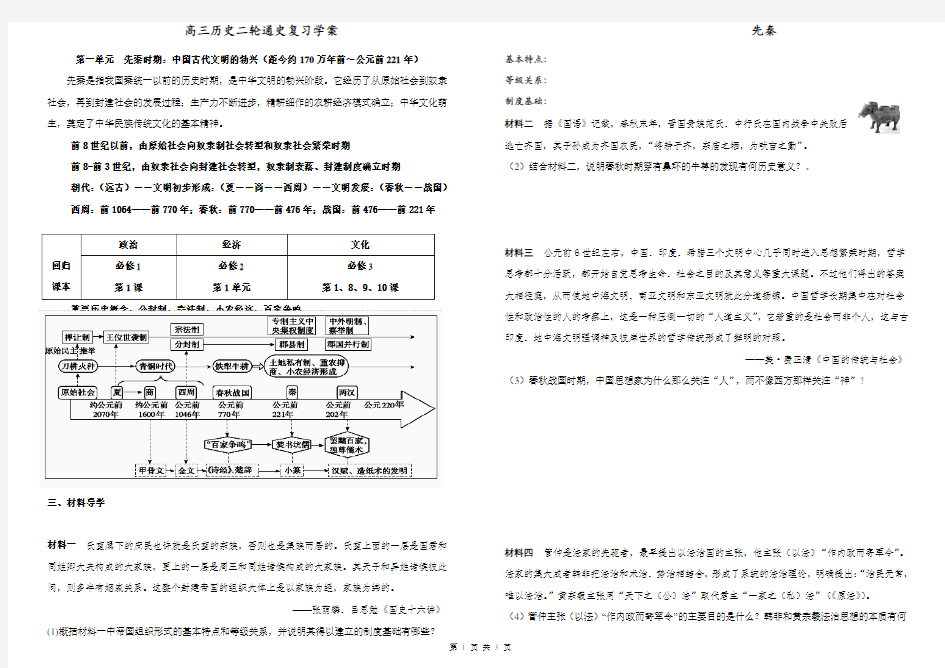

先秦是指我国秦统一以前的历史时期,是中华文明的勃兴阶段。它经历了从原始社会到奴隶社会,再到封建社会的发展过程;生产力不断进步,精耕细作的农耕经济模式确立;中华文化萌生,奠定了中华民族传统文化的基本精神。

前8世纪以前,由原始社会向奴隶制社会转型和奴隶社会繁荣时期

前8-前3世纪,由奴隶社会向封建社会转型,奴隶制衰落、封建制度确立时期

朝代:(远古)――文明初步形成:(夏――商――西周)――文明发展:(春秋――战国)西周:前1064——前770年;春秋:前770——前476年;战国:前476——前221年

重要历史概念:分封制;宗法制;小农经济;百家争鸣

一、预习提示

二、大事概览(先秦至秦汉)

三、材料导学

材料一氏室属下的庶民也许就是氏室的宗族,否则也是集族而居的。氏室上面的一层是国君和同姓卿大夫构成的大家族,更上的一层是周王和同姓诸侯构成的大家族。其天子和异姓诸侯彼此间,则多半有姻戚关系。这整个封建帝国的组织大体上是以家族为经,家族为纬的。

——张荫麟、吕思勉《国史十六讲》(1)概括材料一中帝国组织形式的基本特点和等级关系,并说明其得以建立的制度基础有哪些?基本特点:

等级关系:

制度基础:

材料二据《国语》记载,春秋末年,晋国贵族范氏、中行氏在国内战争中失败后

逃亡齐国,其子孙成为齐国农民,“将耕于齐,宗庙之牺,为畎亩之勤”。

(2)结合材料二,说明春秋时期穿有鼻环的牛尊的发现有何历史意义?

材料三公元前6世纪左右,中国、印度、希腊三个文明中心几乎同时进入思想繁荣时期,哲学思考都十分活跃,都开始自觉思考生命、社会之目的及其意义等重大课题。不过他们得出的答案大相径庭,从而使地中海文明、南亚文明和东亚文明就此分道扬镳。中国哲学长期集中在对社会性和政治性的人的考察上,这是一种压倒一切的“人道主义”,它着重的是社会而非个人,这与古印度、地中海文明强调神及彼岸世界的哲学传统形成了鲜明的对照。

——美·费正清《中国的传统与社会》(3)春秋战国时期,中国思想家为什么那么关注“人”,而不像西方那样关注“神”?

材料四管仲是法家的先驱者,最早提出以法治国的主张,他主张(以法)“作内政而寄军令”。法家的集大成者韩非把法治和术治、势治相结合,形成了系统的法治理论,明确提出:“治民无常,唯以法治。”黄宗羲主张用“天下之(公)法”取代君主“一家之(私)法”(《原法》)。

(4)管仲主张(以法)“作内政而寄军令”的主要目的是什么?韩非和黄宗羲法治思想的本质有何

回归课本

政治经济文化

必修1

第1课

必修2

第1单元

必修3

第1、8、9、10课

不同?

材料五在《史记孔子世家》的记载中,有许多同时代的隐士对于“知其不可为而为之”的孔子极尽嘲笑之能事,或讽刺他“四体不勤,五谷不分”;或嘲笑他“自腰以下不及禹者三寸,垒垒若丧家之犬”等。

(5)依据材料五和所学知识,分析当时“矮化”孔子的原因。

材料六顾炎武认为,分封制与郡县制各有其得失,“封建(分封)之失,其专在下,郡县之失,其专在上”。郡县之最大弊端即在于“尽天下一切之权,而收之在上”。而在宗法分封制下,天子与诸侯差别不大,“非绝世之贵”,所以,天子“不敢肄于民上以自尊……,不敢厚取于民以自奉”。(6)依据材料一、六分析,先秦时期宗法分封制与秦统一后君主专制的不同?结合所学知识分析顾炎武探讨这一问题的背景和意义是什么?

不同

背景:

意义:

四、思维拓展

视角一分封制加强了中央对地方的统治

对于西周分封制,传统观点认为,分封制下地方权力过大,不利于中央集权,这是导致后来春秋战国诸侯混战的政治原因。其实,社会是一个发展的过程,分封制是否加强了中央对地方的统治,或者说,分封制是否加强了中央集权,要与分封制实行之前的商代相比,而不是与后世相比。商代实行的内外服制度,外服的诸侯并非来自商王的分封,而西周分封制下的诸侯权力及爵位都来自于周王,周王决定了他们是否能够成为诸侯,从这个角度上说,分封制加强了中央对地方的统治。

例题1:学者顾则徐说:“西周封建,方国变为封国,得封则为国,无封则不为国,无封之国为外国(夷狄之国),朝下之国独立程度大大削弱,且国有爵等。”材料表明分封制( )

A.加强了中央对地方的管辖

B.形成了封国对抗中央的局面

C.削弱了周王的统治地位

D.推动了等级社会的形成

视角二宗法制对中国古代法律制度的影响

尽管宗法制随着郡县制和官僚政治的形成而名义上被废除了,但它对中国古代社会一直有着重要的影响。中国古代法律中规定亲属之间对于犯罪者可以进行包庇,甚至子女不得告发父母及长辈的罪行,否则就要受到国家法律的处罚,明显体现了宗法观念对法律制度的影响。

例题2:“亲亲相隐”指亲属之间对犯罪者要设法隐瞒而不得告发。《唐律·斗讼》中就规定:“诸告期亲尊长、外祖父母、夫、夫之祖父母,虽得实,徒二年。”此规定( )

A.说明古代法律缺乏公平正义

B.反映了中国古代不依法办案

C.是传统宗法观念影响的产物

D.说明古代中国缺乏法制观念

视角三管仲首创国家干预经济政策

通常认为盐铁官营始于汉武帝时期,其实食盐官营始于春秋时期齐国的管仲改革。管仲为了发展齐国的工商业,同时也为稳定百姓生活,在改革中实行了国家食盐专卖政策。由于此专卖政策避免了商人垄断市场,有利于百姓生活的稳定,因而得到了百姓的拥护。

例题3:史载:管仲“设轻重鱼盐之利,以赡贫穷,禄贤能,齐人皆悦”。意思是说管仲改革中推行国家食盐专卖政策,深得民众欢迎。这反映了( )

A.春秋时期国家垄断经济开始形成

B.管仲在齐国建立起了君主专制制度

C.管仲以抑商政策发展了农业经济

D.国家加强经济调控有利于稳定民生

视角四先秦诸子思想的根本目的相同

先秦时期的诸子百家,尽管各家的政治主张千差万别,但都是针对当时社会急剧变革的现象为建立有序社会而提出的,无论是儒家的“以德治国”“仁政”,还是墨家的“兼爱非攻”,甚至法家的变法图强和建立君主专制,其根本目的都在于追求稳定的社会秩序。

例题4:学者刘宗迪说:“先秦诸子,除庄子外,都是‘公共之学’,即都是以天下大事作为自己关注的核心……先秦诸子主要是政治哲学,只是其政治理想和治国策略各有不同而已,孔子、孟子也概莫能外。”当时“政治哲学”的共同点是( )

A.追求社会稳定

B.反对剥削和压迫

C.主张实现国家统一

D.建立君主专制

视角五孔子是优秀的人文主义者

美国学者欧文·白璧德参照中国的人文精神提出:人若真正是人,便不能循着一般的“我”来自由扩张活动,而要以自律的功夫使这一般的“我”认识“轻重、本末”。他认为:“孔子是优于许多西方人文主义者的优秀的人文主义者。”孔子提出的“克己复礼为仁”“中庸”“自律”等实际上已成为他所提倡的新人文主义的基本支柱。

——乐黛云《21世纪的新人文精神》【解读】传统西方的人文主义思想注重人的个性自由,但这种“个性自由”容易导致个人主义思想泛滥。而中国孔子的思想注重人与人之间的“友爱”,且这种友爱不是完全体现为个人自由,而是要通过个人的“自律”提高自身的修养来完成,因而孔子的思想适应了现代物质丰富情况下要求人们通过“自律”来达到社会和谐的新人文精神的需要。

例题5:西方学者汤因比说:“他(孔子)一直在使社会行为的伦理准则得以复兴……为他那个时代普遍流行于中国的社会行为建立规范。”下列言论能说明材料观点的是( )

A.“以德治民”

B.“克己复礼” C“有教无类” D.“舍生取义”

五、重难点突破

1.中国早期(夏商周)政治制度的特点

(1)神权与王权的结合,带有浓厚的迷信色彩。

(2)中国早期政治制度以血缘关系为纽带,形成“家国一体”的政治结构。

(3)最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

2.分封制与宗法制的影响

(1)分封制

①利——在一定程度上化解了家族内部及家族之间的矛盾,有利于社会的稳定和生产力的发展,使周天子确立了天下共主的地位,同时扩大了统治疆域。更重要的是,由于打破了殷商时代各方国聚族而居的血缘政治状态,为未来向成熟的地缘国家发展奠定了基础,促进了作为中华民族主体的华夏族的生长聚合。

②弊——由于通过分封建立起来的是一个用宗法血缘关系维系的政治军事同盟,各诸侯国保持了相对的独立性,具有较强的离心力,王室军事实力一旦削弱,就必然形成诸侯割据局面,危及统一和安定。

(2)宗法制

①利——重视家庭建设,提倡尊老爱幼,有利于社会安定,形成强大的民族凝聚力。

②弊——强调家庭本位,过分重视人情关系,人为划分远近尊卑,个体自主意识和平等权利受到约束,与现代平等和法治意识相违背。

3.对中华文化的规律性知识总结

社会存在决定社会意识,物质生产方式决定政治生活和精神生活,经济基础决定上层建筑。一定时期的文化,是由一定时期的政治、经济决定的。

经济的发展,为科技文化的进步提供物质基础;

由经济决定的政治状况又为科技文化的发展提供了相应的社会环境;

统治者实行开明的对外交往政策,有利于科技文化的正常发展;

统治者对外来宗教采取开明政策,能促进文化的丰富多彩;

国家的统一和民族融合,有利于加强各民族各地区的文化交流与发展;

前代科技文化成就为后代科技文化的进一步发展奠定了基础。