城市道路交通规划设计规范GB 5022095

城市道路交通规划设计规范

Code for transport planning on urban road

GB 50220-95

3.1.4 城市公共汽车与电车的规划拥有量,大城市应每800-1000人一辆标准车,中、小城市应每1200-1500人一辆标准车。

3.1.5 城市出租汽车规划拥有量根据实际情况确定,大城市每千人不宜少于2辆;小城市每千人不宜少于0、5辆;中等城市可在其间取值。

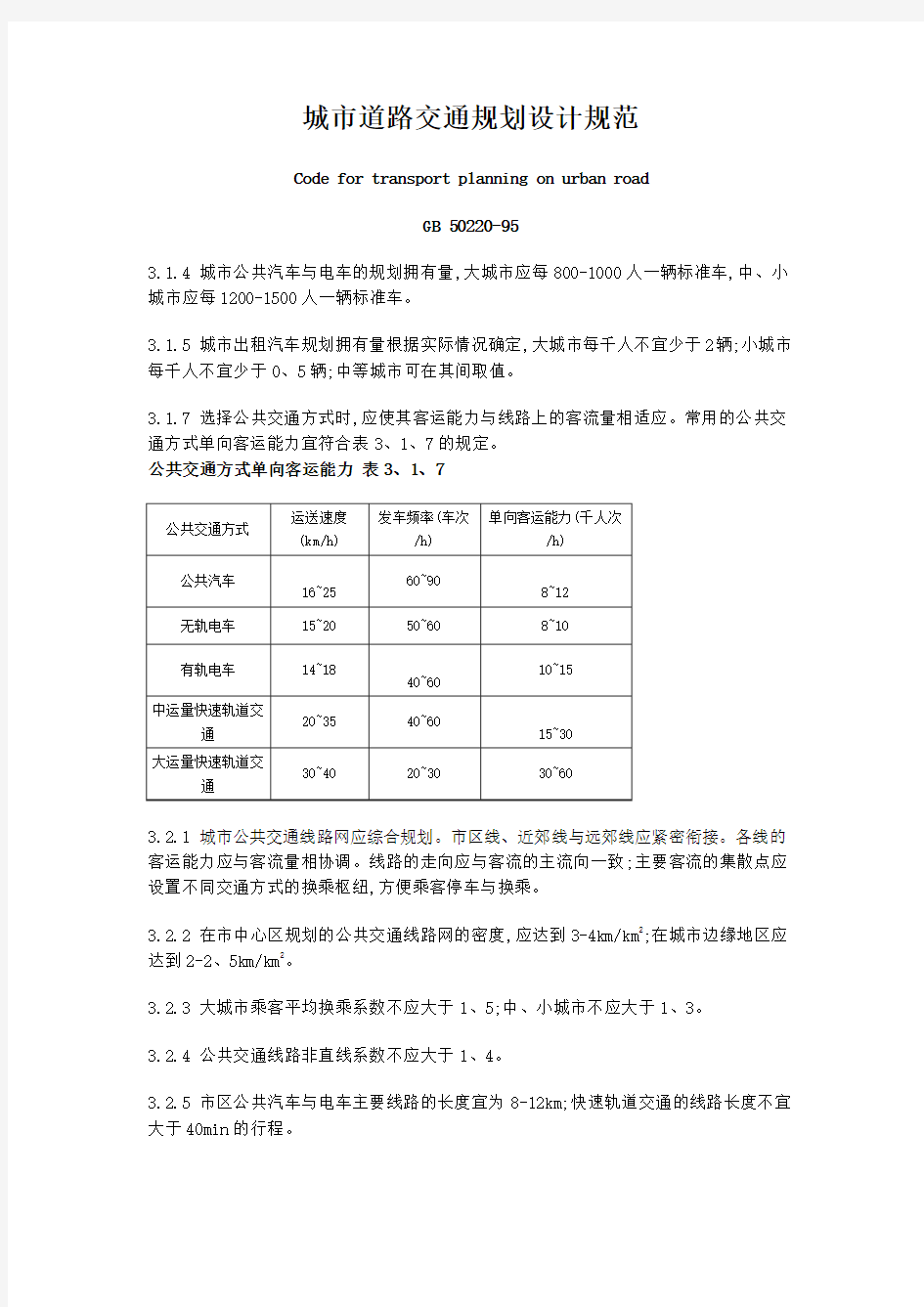

3.1.7 选择公共交通方式时,应使其客运能力与线路上的客流量相适应。常用的公共交通方式单向客运能力宜符合表3、1、7的规定。

公共交通方式单向客运能力表3、1、7

3.2.1 城市公共交通线路网应综合规划。市区线、近郊线与远郊线应紧密衔接。各线的客运能力应与客流量相协调。线路的走向应与客流的主流向一致;主要客流的集散点应设置不同交通方式的换乘枢纽,方便乘客停车与换乘。

3.2.2 在市中心区规划的公共交通线路网的密度,应达到3-4km/km2;在城市边缘地区应达到2-2、5km/km2。

3.2.3 大城市乘客平均换乘系数不应大于1、5;中、小城市不应大于1、3。

3.2.4 公共交通线路非直线系数不应大于1、4。

3.2.5 市区公共汽车与电车主要线路的长度宜为8-12km;快速轨道交通的线路长度不宜大于40min的行程。

3.3.1 公共交通的站距应符合表3、3、1的规定。

公共交通站距表3、3、1

3.3.2 公共交通车站服务面积,以300m半径计算,不得小于城市用地面积的50%;以500m 半径计算,不得小于90%。

3.3.4 公共交通车站的设置应符合下列规定:

3、3、

4、1 在路段上,同向换乘距离不应大于50m,异向换乘距离不应大于100m;对置设站,应在车辆前进方向迎面错开30m;

3、3、

4、2 在道路平面交叉口与立体交叉口上设置的车站,换乘距离不宜大于150m,并不得大于200m;

3、3、

4、3 长途客运汽车站、火车站、客运码头主要出入口50m范围内应设公共交通车站;

3、3、

4、4 公共交通车站应与快速轨道交通车站换乘。

3.3.6 快速路与主干路及郊区的双车道公路,公共交通停靠站不应占用车行道。停靠站应采用港湾式布置,市区的港湾式停靠站长度。应至少有两个停车位。

3.3.7 公共汽车与电车的首末站应设置在城市道路以外的用地上,每处用地面积可按1000~1400m2计算。有自行车存车换乘的,应另外附加面积。

4.1.3 在城市居民出行总量中,使用自行车与公共交通的比值,应控制在表4、1、3规定的范围内。

不同规模城市的居民使用自行车与公共交通出行量的比值表4、1、3

4.3.1 自行车道路路面宽度应按车道数的倍数计算,车道数应按自行车高峰小时交通量确定。自行车道路每条车道宽度宜为1m,靠路边的与靠分隔带的一条车道侧向净空宽度应加0、25m。自行车道路双向行驶的最小宽度宜为3、5m,混有其它非机动车的,单向行驶的最小宽度应为4、5m。

5.2.3 人行道宽度应按人行带的倍数计算,最小宽度不得小于1、5m。

5.2.4 在城市的主干路与次干路的路段上,人行横道或过街通道的间距宜为250-300m。

5.2.5 当道路宽度超过四条机动车道时,人行横道应在车行道的中央分隔带或机动道与非机动车道之间的分隔带上设置行人安全岛。

5.2.6 属于下列情况之一时,宜设置人行天桥或地道:

5、2、

6、1 横过交叉口的一个路口的步行人流量大于5000人次/h,且同时进入该路口的当量小汽车交通量大于1200辆/h时;

5、2、

6、2 通过环形交叉口的步行人流总量达18000人次/h,且同时进入环形交叉的当量小汽车交通量达到2000辆/h时;

5.2.6、3 行人横过城市快速路时;5、2、6、4 铁路与城市道路相交道口,因列车通过一次阻塞步行人流超过1000人次或道口关闭的时间超过15min时。

5.3.5 商业步行区附近应有相应规模的机动车与非机动车停车场或多层停车库,其距步行区进出口的距离不宜大于100m,并不得大于200m。

6.3.4 大城市的地区性货物流通中心应布置在城市边缘地区,其数量不宜小于两处;每处用地面积宜为50万-60万m2。中、小城市货物流通中心的数量与规模宜根据实际货运需要确定。

7.1.6 城市道路就是中各类道路的规划指标应符合表7、1、6-1与7、1、6-2的规定。大、中城市道路网规划指标表7、1、6-1

7.2.1 城市道路网规划应适应城市用地扩展,并有利于向机动化与快速交通的方向发展、

7.2.3 各类城市道路网的平均密度应符合表7、1、6-1与7、1、6-2中规定的指标要求。土地开发的容积率应与交通网的运输能力与道路网的通行能力相协调

7.2.6 城市环路应符合以下规定:

7、2、6、1 内环路应设置在老城区或市中心区的外围;

7、2、6、2 外环路宜设置在城市用地的边界内1~2km处,当城市放射的干路与外环路相交时,应规划好交叉口上的左转交通;

7、2、6、3 大城市的外环路应就是汽车专用道路,其它车辆应在环路外的道路上行驶;

7、2、6、4 环路设置,应根据城市地形、交通的流量流向确定,可采用半环或全环; 7、2、6、5 环路的等级不宜低于主干路。

7.2.10 市中心区的建筑容积率达到8时,支路网密度宜为12~16km/km2;一般商业集中地区的支路网密度宜为10~12 km/km2。

7.2.11 次干路与支路网宜划成1:2~1:4的长方格;沿交通主流方向应加大交叉口的间距。

7.3.1、1 规划人口在200万以上的大城市与长度超过30km的带形城市应设置快速路。快速路应与其它干路构成系统,与城市对外公路有便捷的联系;

7.3.2、1 主干路上的机动车与非机动车应分道行驶;交叉口之间分隔机动车与非机动车的分隔带宜连续;

7.4.9 规划交通量超过2700辆/h当量小汽车数的交叉口不宜采用环形交叉口。环形交叉口上的任一交织段上,规划的交通量超过1500辆/h当量小汽车数时,应改建交叉口。

8.1.1 城市公共停车场应分为外来机动车公共停车场、市内机动车公共停车场与自行车公共停车场三类,其用地总面积可按规划城市人口每人0、8~1、0m2计算。其中:机动车停车场的用地宜为80%~90%,自行车停车场的用地宜为10%~20%。市区宜建停车楼或地下停车库。

8.1.3 市内机动车公共停车场停车位数的分布:在市中心与分区中心地区,应为全部停车位数的50%~70%;在城市对外道路的出入口地区应为全部停车位数的5%~10%;在城市其它地区应为全部停车位数的25%~40%。

8.1.4 机动车公共停车场的服务半径,在市中心地区不应大于200m;一般地区不应大于300m;自行车公共停车场的服务半径宜为50~100m,并不得大于200m。

8.1.8 机动车公共停车场出入口的设置应符合下列规定:

8、1、8、1 出入口应符合行车视距的要求,并应右转出入车道;

8、1、8、2 出入口应距离交叉口、桥隧坡道起止线50m以远;

8、1、8、3 少于50个停车位的停车场,可设一个出入口,其宽度宜采用双车道;50~300个停车位的停车场,应设两个出入口;大于300个停车位的停车场,出口与入口应分开设置,两个出入口之间的距离应大于20m。