高中物理_牛顿第二定律教学设计学情分析教材分析课后反思

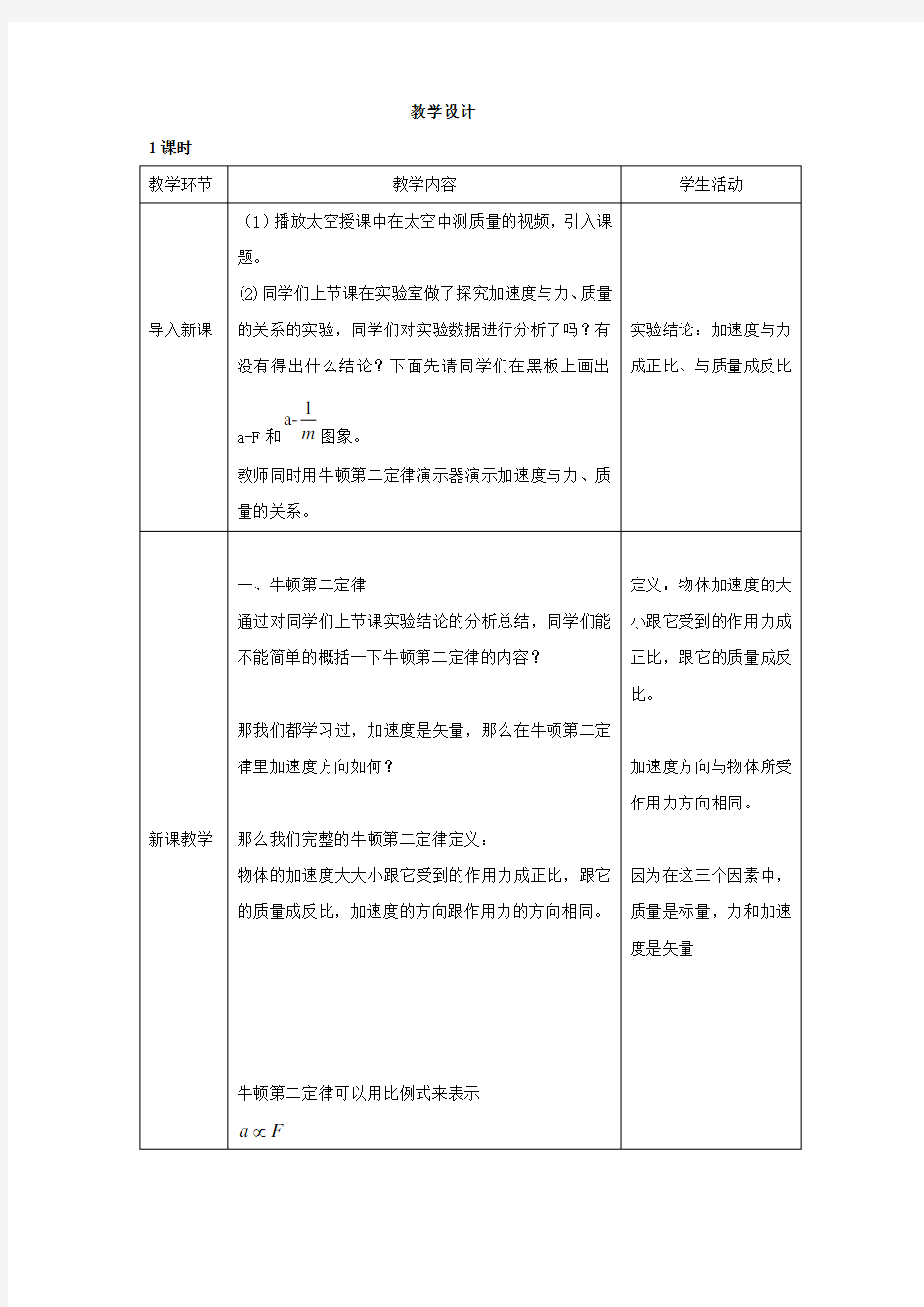

教学设计1课时

例题讲解例题1:某质量为1100kg的汽车在平直的公路面试车,

当达到100km/h的速度时关闭发动机,经过70s停下

来,汽车受到的阻力是多大?重新起步加速时牵引力

为2000N,产生的加速度应为多大?假设试车过程中

汽车受到的阻力不变。

(1)分析:第一阶段:

第二阶段:

(2)解:在试车的第一阶段,加速度为

t

v

t

v

1

a-

=

-

=

汽车受到的阻力为

1

110027.8/

F=m437

70

mv kg m s

a N

t s

?

=-=-=-

阻

负号表示阻力的方向与速度的方向相反。

在重新起步并加速后,汽车除了受到上述阻力外,还

受到牵引力F,汽车所受到的合力为

F合=2000N–437N=1563N

同学们分析两种情况下

汽车分别受哪些力的作

用?

讨论:公式t

v

v

t0

a

-

=

和m

F

a=

都可以用来

计算加速度,这两条式

子哪一条是量度式?哪

一条是决定式?力、加

速度、速度和速度变化

量之间有什么关系?

总结:

(1)t

v

v

t0

a

-

=

为定

义式,可以通过计算速

度的变化率来计算加速

度。

(2)m

F

a=

为决定式,

揭示了物体产生加速度

的原因及影响物体加速

例题讲解由牛顿第二定律可得汽车的加速度a2

2

2

2

1563./

1.42 1.42 1.42/

m1100

F N N kg m s

a m s

kg kg kg

=====

合

加速度的方向与速度的方向相同。

例题2:一个物体,质量是2kg,受到互成1200角的两

个力F1和F2的作用,这两个力的大小都是10N,这个

物体产生的加速度是多大?

(1)通过下面简单的解法设疑。

如图,因为 F1=F2=10N,F1、F2的夹角1200,根据平行

四边形定则有:

F合=F1=F2=10N

2

10

5m/

m2

F N

a s

kg

===

合

(2)引导学生参考课本例题解法(如何运用正交分解

法,把F1、F2分解合成求合力)

度的因素。可以用产生

加速度的力跟质量的比

值来计算。

请同学到黑板用平行四

边形定则作出合力。

60o

60o

F1

F2

F合=F1=F2

例题讲解

问:为什么例题中,比较复杂地先把F 2沿x 轴,y 轴分解再合成求合力呢?

通过下面的例题,说明正交分解法的重要

例:一个质量为m 的物体,受到一个与水平方向成α角的F 1

一个与水平方向成β角F 2作用,如图,并且F 1不等于F 2 ,求物体在水平方向产生的加速度为多大?

解:用正交分解法把F 1 ,F 2分解,如图:

指出:这一种沿x 轴,y 轴分解合成的方法,我们叫做正交分解法,在解决力的分解合成时,正交分解法非常重要。

同学们结合自己做题实际分析为何要进行力的分解,比平行四边形定则有什么优势?

学情分析

在学习这一内容之前,学生已经掌握了力、质量、加速度、惯性等概念;知道质量是惯性的量度、力是改变物体运动状态的原因;会分析物体的受力。已具备一定的实验操作技能,学生对物理学的研究方法已有一定的了解,在自主学习、合作探究等方面的能力有了一定提高。

y x

o

2

F F 1

αβ

F 1x F 2x F 1x F x

+=F x 合a x F x

合

m

=

在非智力因素方面,学生学习积极主动,对学习物理有较浓厚兴趣;有较强的好奇心和求知欲,乐于探究自然界的奥秘;敢于坚持正确观点,勇于修正错误;喜欢和同龄人一起学习,有将自己的见解与他人交流的愿望,具有团队精神。

效果分析

1.本节课把牛顿第二定律分为两个课时,改演示实验为学生分组探究实验,让学生有较充分的时间进行实验探究,有利于培养学生的能力。

2.利用CAI课件和网络来处理实验数据,能节约时间,提高学习效率;同时在课堂中采用多媒体课件作为辅助手段,创设物理情景,启发引导学生,帮助学生建立形象直观的认识,有利于调动学生学习的积极性。

3.在学法上突出学生自主发现问题,开展合作探究,进行实验探索,引导分析总结等以学生为主体的特点。尤其关注课堂教学过程中学生个体差异产生新的教学资源并较好地进行利用,运用评价手段不断引导学生学习,较好地将新课程理念结合于教学实际中。

本节课教学设计内容充实,在实验操作能力分析归纳能力层面上对学生要求较高,课堂中学生出现的不确定因素也较多,要求教师要有较高的驾御课堂能力。

教学反思

本节课是在上节课探究结果的基础上加以归纳总结得出牛顿第二定律的内容,关键是通过实例分析强化训练让学生深入理解,全面掌握牛顿第二定律,会应用牛顿第二定律解决有关问题。牛顿第二定律是联系运动学与力学的桥梁,它在中学物理教学中的地位和作用不言而喻。本节课教学设计注重学生学习过程的亲身体验,体现了“做中学”和“关注学生能力发展”的教学思想。其主要特点是:

1.本节课利用CAI课件和网络来处理实验数据,能节约时间,提高学习效率;同时在课堂中采用多媒体课件作为辅助手段,创设物理情景,启发引导学生,帮助学生建立形象直观的认识,有利于调动学生学习的积极性。

2.在学法上突出学生自主发现问题,开展合作探究,进行实验探索,引导分析总结等以学生为主体的特点。尤其关注课堂教学过程中学生个体差异产生新的教学资源并较好地进行利用,运用评价手段不断引导学生学习,较好地将新课程理念结合于教学实际中。

3.为了教学目标的更好实现,设计采取观察归纳、实验探索、提出问题、讨论问题、解决问题的方式,把主动权交给学生,使学生主动参与到课堂中来。并鼓励学生从各个不同

的角度发现问题、提出问题,培养学生的创新精神。

教材分析

1.教材的地位和作用

本章教科书将牛顿第二定律的探究实验和公式表达式分成两节内容,目的在于加强实验探究和突出牛顿第二定律在力学中的重要地位。牛顿第二定律的首要价值应该是确立了力与运动之间的直接关系,即因果关系。如知道了物体的受力情况,物体的运动状态及其变化就完全确定了。这应该是人类在认识自然过程中取得的重要思想成就。

本节内容首先在上节课实验的基础上,通过分析说明,提出了牛顿第二定律的具体内容

表述,得出牛顿第二定律的数学表达式。从到,到F=kma,再到最后得出F=ma,其中蕴含有丰富的知识与技能、过程与方法性目标。因此,更要注重对学生思想观念和心理的影响,即让学生感受到物理学在认识自然上的本质性、深刻性、有效性。教科书突出了力的单位1N的物理意义,它是为后面学习单位制的内容准备的。引导学生进行必要的讨论。本节最后通过两个例题介绍牛顿第二定律应用的基本思路,它们也是学习、理解牛顿第二定律的基本组成部分。

2.教学重点和难点

教学重点:①.引导学生探究加速度和力、质量间的关系的过程并总结牛顿第二定律。

②.牛顿第二定律的应用。

教学难点:①.牛顿第二定律的意义。

②.理解k=1时,F=ma。

评测练习

1、下列说法正确的是:()

A、两个质量不同的物体,所受合力大的物体,加速度一定大。

B、两个质量不同的物体,所受合力小的物体,加速度一定小。

C、两个质量不同的物体,所受合力相同,加速度一定相同。

D、两个质量不同的物体,所受合力不同,加速度可能相同。

2.静止在光滑水平面上的物体,受到一个水平拉力的作用,当力刚开始作用的瞬间,下列说法正确的是()

A.物体同时获得速度和加速度

B.物体立即获得加速度,但速度仍为0

C.物体立即获得速度,但加速度仍为0

D.物体的速度和加速度都仍为0

3.质量为2kg 的物体,受到两个共点力作用,其大小为4N 、2N ,这个物体的加速度可能为( )

A .1m/s 2

B .2m/s 2

C .3m/s 2

D .4m/s 2

4.(说一说)质量不同的物体,所受的重力不一样,它们自由下落时加速度却是一样的。你怎样理解?

科学漫步(学生阅读课本77页):用动力学法测质量(回扣引入)

⑤.大家都知道,质量可以用天平来测量。可是在宇宙空间,怎样侧质量??

设想,你自己就是一艘带有喷气发动机的飞船,你用力推一个质量未知的物体,当用力一定时,它的质量越大,产生的加速度就越小┄┄

课标分析 1

、知识与技能目标 ①物理知识方面的要求:

a.掌握牛顿第二定律的文字内容和数学公式。

b.理解公式中各物理量的意义和相互关系。

c.知道在国际单位制中力的单位“牛顿”是怎样定义的。

d.会用牛顿第二定律的公式进行有关的计算。

②以实验为基础,通过观察、测量、归纳得到物体的加速度跟它的质量及所受外力的关系,进而总结出牛顿第二定律。培养学生的实验能力、概括能力和分析推理能力。 2、过程与方法目标

①.以实验为基础,归纳得到物体的加速度跟它的质量及所受外力的关系,进而总结出

牛顿第二定律。

②.认识由实验归纳总结物理规律是物理学研究的重要方法。

a

3、情感态度与价值观目标

①.通过学生之间的讨论、交流与协作探究,培养团队合作精神;

②.渗透物理学研究方法的教育;让学生认识到由实验归纳总结物理规律是物理学研究

的重要方法。