硅烷偶联剂反应机理

硅烷偶联剂在复合材料中作用原理

硅烷偶联剂的作用机理比较复杂,人们对其进行了相当多的研究,提出了各种理论,但至今无完整统一的认识,主要有以下三种理论[]1.化学键理论。该理论认为:硅烷偶联剂的结构通式为YRSiX

3

,R:烷基;Y:与聚合物反应的有机活性基团;X为与无机填料形成牢固化学键的亲水性基团。这两种性质差别很大的材料以化学键“偶联”起来,获得良好的粘结。这也是这类化合物被称为偶联剂的原因。2.浸润效应和表面能效应,在橡胶的制造中,基料与被粘物的良好浸润非常重要。如果能获得得完全的浸润,那么基料对高能表面物理吸附的粘结强度将远高于有机基料内聚强度,用硅烷偶联剂处理无机填料表面,会提高其表面张力,从而促使有机基料在无机物表面,会提高其表面张力,从而促使有机基料在无机物表面的浸润与展开。3.形态理论。无机填料上的硅烷偶联剂会以某种方式改变邻近有机聚合物的形态,从而改进粘结效果。可变形层理论认为,可产生一个挠性树脂层以缓和界面应力;而约束层理论则认为,硅烷可将聚合物结构“紧束”在相间区域中。

根据Arkles提出的反应机理,硅烷偶联剂首先通过各种水分等发生水解,继而脱水缩合成为多聚体,再与无机表面的氢氧基发生水合,通过加热干燥,无机物表面发生脱水反应,最终被硅烷偶联剂覆盖。与此同时,偶联剂的有机活性基团与聚合物进行反应,制得复合材料。对于含氢氧基较多的无机填料,偶联剂的效果比较好。

Si69化学式为(C

2H

5

O)

3

-Si-(CH

2

)

3

-S

4

-(CH

2

)

3

-Si-(C

2

H

5

O)

3

,其官能团是R-S

4

-R’,这种官能团在力的作用或高温下能够发生如下反应:

R-S4-R’→R-S x+S(4-x)-R’ (1≤x≤4)

这两种自由基能够将填料与橡胶分子连接起来,产生偶联作用,同时还可能在反应过程种释放出硫自由基,与橡胶分子发生交联反应,从而提高了胶料的交联密度,表现出较高的定伸应力和硬度。

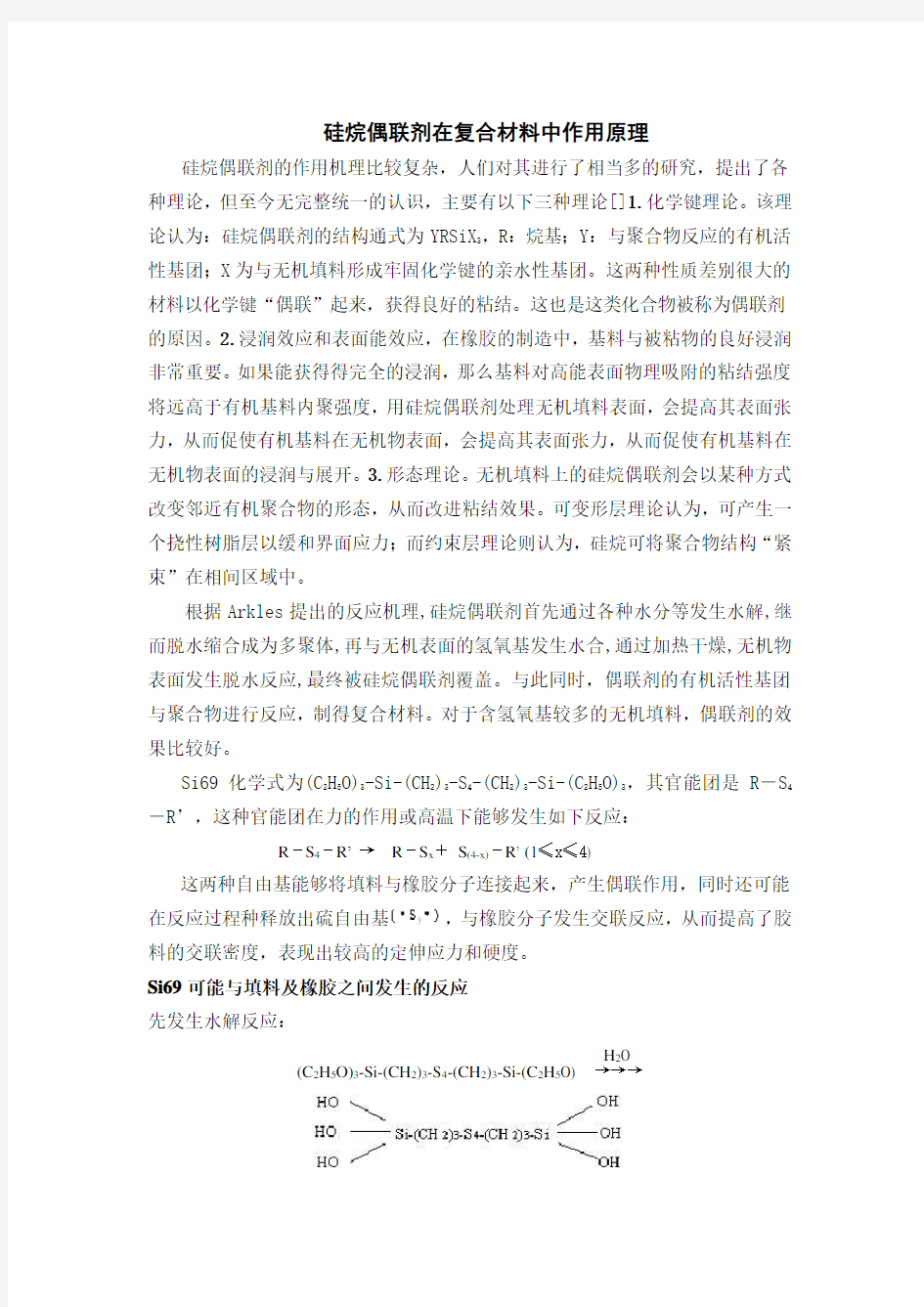

Si69可能与填料及橡胶之间发生的反应

先发生水解反应:

(C2H5O)3-Si-(CH2)3-S4-(CH2)3-Si-(C2H5O) →→→

H2O

2.淀粉粒子表面和Si69之间发生反应

3.在开炼时因机械作用引起的橡胶分子断链所得自由基与Si69及淀粉之间的反应

4.反应停止

为了更好地表示偶联剂在填料表面分散情况,如图所示

偶联剂用量对拉伸强度的影响:当偶联剂用量少时,橡胶大分子受束缚小,易滑动取向,应力分布均匀,因而拉伸强度较大,随着偶联剂的量增加,偶联的大分子数增多,受束缚大,不易滑动,应力分布不均匀,拉伸强度下降,当用量继续增大时,过量的偶联剂填充于网络中,使得分子链易滑动取向,应力分布均匀,

拉伸强度增大,而扯断伸长率与交联密度成反比,即随着交联密度的增大,扯断伸长率下降。

钯催化反应及其机理

钯催化反应及其机理研究 摘要:目前过渡金属催化的有机反应研究一直是一个比较热的话题,其中由于钯催化的反应活性和稳定性等原因,使其在有机反应中得到了广泛的使用,被全球广泛关注。本文主要列举了钯催化的交叉偶联反应的机理,及与偶联反应相关的钯催化的碳氢键活化反应、钯催化的脂肪醇的芳基化反应等的机理。 关键词:过渡金属催化偶联反应钯催化机理 1.引言 进入二十一世纪以后,钯催化的偶联反应已经建立了比较完整的理论体系,研究的侧重点也和以前有所不同化学键的断裂和形成是有机化学的核心问题之一。在众多化学键的断裂和形成方式中,过渡金属催化的有机反应有着独特的优势:这类反应通常具有温和的反应条件,产率很高并有很好的选择性(包含立体、化学、区域选择性)。很多常规方法根本无法实现的化学反应,采用了过渡金属催化后可以很容易地得到实现。在众多过渡金属中,金属钯是目前研究得最深入的一个。自上世纪七十年代以来,随着 Kumada,Heck,Suzuki,Negishi [1]等偶联反应的陆续发现,钯催化的有机反应发展十分迅速,时至今日,钯催化的偶联反应作为形成碳-碳、碳-杂键最简洁有效的方法之一,已经得到了广泛应用。 2.钯催化各反应机理的研究 2.1.钯催化的交叉偶联反应 自上世纪七十年代以来,随着 Kumada,Heck,Suzuki,Negishi 等偶联反应的陆续发现[1],钯催化的有机反应发展十分迅速,时至今日,钯催化的偶联反应作为形成碳-碳、碳-杂键最简洁有效的方法之一,已经得到了广泛应用[2]。交叉偶联,就是两个不同的有机分子通过反应连在了一起(英文中交叉偶联为crosscoupling,同种分子偶联为 homo coupling)。 2.1.1Heck反应 Heck 反应是不饱和卤代烃和烯烃在强碱和钯催化下生成取代烯烃的反应,是一类形成与不饱和双键相连的新 C—C 键的重要反应[3]。反应物主要为卤代芳烃(碘、溴)与含有α-吸电子基团的烯烃,生成物为芳香代烯烃。所用的不饱和卤化烃是一类芳基化合物。亲电性不饱和碳(sp 或 sp2杂化)与亲核性碳、氮、氧、硫、硒原子经过某些过渡金属的催

常用硅烷偶联剂 (2)

常用硅烷偶联剂——K H550、KH560、KH570、KH792、DL602 1.KH550 KH550硅烷偶联剂CAS号:919-30-2 一、国外对应牌号 A-1100(美国联碳),Z-6011(美国道康宁),KBM-903(日本信越)。本品有碱性,通用性强,适用于环氧、PBT、酚醛树脂、聚酰胺、聚碳酸酯等多种热塑性和热固性树脂。 二、化学名称分子式: 名称:γ-氨丙基三乙氧基硅烷 别名:3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺 【3-TriethoxysilylpropylamineAPTES】, γ-氨丙基三乙氧基硅烷或3-氨基丙基三乙氧基硅烷【3-AminpropyltriethoxysilaneAMEO】 分子式:NH2(CH2)3Si(OC2H5)3 分子量:221.37 分子结构: 三、物理性质:

外观:无色透明液体 密度(ρ25℃):0.946 沸点:217℃ 折光率nD25:1.420 溶解性:可溶于有机溶剂,但丙酮、四氯化碳不适宜作释剂;可溶于水。在水中水解,呈碱性。 本品应严格密封,存放于干燥、阴凉、避光的室内。 四、KH550主要用途: 本品应用于矿物填充的酚醛、聚酯、环氧、PBT、聚酰胺、聚碳酸酯等热塑性和热固体树脂,能大幅度提高增强塑料的干湿态抗弯强度、抗压强度、剪切强度等物理力学性能和湿态电气性能,并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性。 本品是优异的粘结促进剂,可用于聚氨酯、环氧、腈类、酚醛胶粘剂和密封材料,可改善颜料的分散性并提高对玻璃、铝、铁金属的粘合性,也适用于聚氨酯、环氧和丙烯酸乳胶涂料。 在树脂砂铸造中,本品增强树脂硅砂的粘合性,提高型砂强度抗湿性。 在玻纤棉和矿物棉生产中,将其加入到酚醛粘结剂中,可提高防潮性及增加压缩回弹性。 在砂轮制造中它有助于改进耐磨自硬砂的酚醛粘合剂的粘结性及耐水性。 2.KH560

钯催化交叉偶联反应

钯催化交叉偶联反应 钯催化交叉偶联反应是一类用于碳碳键形成的重要化学反应,在有机合成中应用十分广泛。 简介: 为制造复杂的有机材料,需要通过化学反应将碳原子集合在一起。但是碳原子在有机分子中与相邻原子之间的化学键往往非常稳定,不易与其他分子发生化学反应。以往的方法虽然能令碳原子更加活跃,但是,过于活跃的碳原子却又会产生大量副产物,而用钯作为催化剂则可以解决这个问题。钯原子就像“媒人”一样,把不同的碳原子吸引到自己身边,使碳原子之间的距离变得很近,容易结合——也就是“偶联”。这样的反应不需要把碳原子激活到很活跃的程度,副产物比较少,因此更加精确而高效。赫克、根岸英一和铃木章通过实验发现,碳原子会和钯原子连接在一起,进行一系列化学反应。这一技术让化学家们能够精确有效地制出他们需要的复杂化合物。 发展阶段: 一、大约100年前,法国化学家维克多·格林尼亚发现,将一个镁原子同一个碳原子偶联在一起,会将额外的电子推向这个碳原子,使得它能够更容易同另外一个碳原子连接在一起。不过,科学家们发现,这样的方法在创造简单的分子时起到了效果,但是在对更为复杂的分子进行合成时,却在试管里发现了很多并不需要的副产品。 二、早在上世纪60年代,赫克就为钯催化交叉偶联反应奠定了基础,1968年,他报告了新的化学反应——赫克反应,该反应使用钯作为主要的催化剂来让碳原子连接在一起。 三、1977年,根岸英一对其成果进行了精练,他使用一种有机氯化物作为催化剂;两年后,铃木章发现使用有机硼化合物的效果会更好。应用: 如今,“钯催化交叉偶联反应”被应用于许多物质的合成研究和工业化生产。例如合成抗癌药物紫杉醇和抗炎症药物萘普生,以及有机分子中一个体格特别巨大的成员——水螅毒素。科学家还尝试用这些方法改造一种抗生素——万古霉素的分子,用来灭有超强抗药性的细菌。此外,利用这些方法合成的一些有机材料能够发光,可用于制造只有几毫米厚、像塑料薄膜一样的显示器。科学界一些人士表示,依托“钯催化交

常用硅烷偶联剂介绍

常用硅烷偶联剂介绍 1. KH550 KH550硅烷偶联剂CAS号:919-30-2 一、国外对应牌号 A-1100(美国联碳),Z-6011(美国道康宁),KBM-903(日本信越)。本品有碱性,通用性强,适用于环氧、PBT、酚醛树脂、聚酰胺、聚碳酸酯等多种热塑性和热固性树脂。 二、化学名称分子式: 名称:γ-氨丙基三乙氧基硅烷 别名:3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺 【3-Triethoxysilylpropylamine APTES】, γ-氨丙基三乙氧基硅烷或3-氨基丙基三乙氧基硅烷 【3-Aminpropyltriethoxysilane AMEO】分子式:NH2(CH2)3Si(OC2H5)3 分子量:221.37 分子结构: 三、物理性质: 外观:无色透明液体 密度(ρ25℃):0.946 沸点:217℃

折光率nD25: 1.420 溶解性:可溶于有机溶剂,但丙酮、四氯化碳不适宜作释剂;可溶于水。在水中水解,呈碱性。 本品应严格密封,存放于干燥、阴凉、避光的室内。 四、KH550主要用途: 本品应用于矿物填充的酚醛、聚酯、环氧、PBT、聚酰胺、聚碳酸酯等热塑性和热固体树脂,能大幅度提高增强塑料的干湿态抗弯强度、抗压强度、剪切强度等物理力学性能和湿态电气性能,并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性。 本品是优异的粘结促进剂,可用于聚氨酯、环氧、腈类、酚醛胶粘剂和密封材料,可改善颜料的分散性并提高对玻璃、铝、铁金属的粘合性,也适用于聚氨酯、环氧和丙烯酸乳胶涂料。 在树脂砂铸造中,本品增强树脂硅砂的粘合性,提高型砂强度抗湿性。 在玻纤棉和矿物棉生产中,将其加入到酚醛粘结剂中,可提高防潮性及增加压缩回弹性。 在砂轮制造中它有助于改进耐磨自硬砂的酚醛粘合剂的粘结性及耐水性。 2. KH560 一、国外对应牌号:

硅烷偶联剂使用说明

硅烷偶联剂使用说明 一、选用硅烷偶联剂的一般原则 已知,硅烷偶联剂的水解速度取于硅能团Si-X,而与有机聚合物的反应活性则取于碳官能团C-Y。因此,对于不同基材或处理对象,选择适用的硅烷偶联剂至关重要。选择的方法主要通过试验预选,并应在既有经验或规律的基础上进行。例如,在一般情况下,不饱和聚酯多选用含CH2=CMeCOO、Vi及CH2-CHOCH2O-的硅烷偶联剂;环氧树脂多选用含CH2-CHCH2O及H2N-硅烷偶联剂;酚醛树脂多选用含H2N-及H2NCONH-硅烷偶联剂;聚烯烃多选用乙烯基硅烷;使用硫黄硫化的橡胶则多选用烃基硅烷等。由于异种材料间的黏接可度受到一系列因素的影响,诸如润湿、表面能、界面层及极性吸附、酸碱的作用、互穿网络及共价键反应等。因而,光靠试验预选有时还不够精确,还需综合考虑材料的组成及其对硅烷偶联剂反应的敏感度等。为了提高水解稳定性及降低改性成本,硅烷偶联剂中可掺入三烃基硅烷使用;对于难黏材料,还可将硅烷偶联剂交联的聚合物共用。 硅烷偶联剂用作增黏剂时,主要是通过与聚合物生成化学键、氢键;润湿及表面能效应;改善聚合物结晶性、酸碱反应以及互穿聚合物网络的生成等而实现的。增黏主要围绕3种体系:即(1)无机材料对有机材料;(2)无机材料对无机材料;(3)有机材料对有机材料。对于第一种黏接,通常要求将无机材料黏接到聚合物上,故需优先考虑硅烷偶联剂中Y与聚合物所含官能团的反应活性;后两种属于同类型材料间的黏接,故硅烷偶联剂自身的反亲水型聚合物以及无机材料要求增黏时所选用的硅烷偶联剂。 二、使用方法 如同前述,硅烷偶联剂的主要应用领域之一是处理有机聚合物使用的无机填料。后者经硅烷偶联剂处理,即可将其亲水性表面转变成亲有机表面,既可避免体系中粒子集结及聚合物急剧稠化,还可提高有机聚合物对补强填料的润湿性,通过碳官能硅烷还可使补强填料与聚合物实现牢固键合。但是,硅烷偶联剂的使用效果,还与硅烷偶联剂的种类及用量、基材的特征、树脂或聚合物的性质以及应用的场合、方法及条件等有关。本节侧重介绍硅烷偶联剂的两种使用方法,即表面处理法及整体掺混法。前法是用硅烷偶联剂稀溶液处理基体表面;后法是将硅烷偶联剂原液或溶液,直接加入由聚合物及填料配成的混合物中,因而特别适用于需要搅拌混合的物料体系。 1、硅烷偶联剂用量计算 被处理物(基体)单位比表面积所占的反应活性点数目以及硅烷偶联剂覆盖表面的厚度是决定基体表面硅基化所需偶联剂用量的关键因素。为获得单分子层覆盖,需先测定基体的

金属有机化学中的钯催化的反应讲解

XXXX大学研究生学位课程论文(2012 ---- 2013 学年第一学期) 学院(中心、所):化学化工学院 专业名称:应用化学 课程名称:高等有机化学 论文题目:金属有机化学中的钯催化的反应 授课教师(职称)XXXX(教授) 研究生姓名:XXXX 年级:2012级 学号:XXXXXXXXX 成绩: 评阅日期: XXXX大学研究生学院 2012年12 月25 日

金属有机化学中的钯催化的反应 XXXXXX (XXXX大学化学化工学院,山西,太原,030006) 摘要:过渡金属钯在金属有机化学方面具有丰富的反应性,在各类有机化学反应中如氢化、氧化脱氢、偶联、环加成等反应中,钯是优良的催化剂,或是催化剂的重要组分之一。本文在查阅大量近几年文献资料的基础上,综述了钯催化的反应,同时综述了钯催化反应的机理以及钯催化反应的研究现状。 关键词:钯,催化剂,反应机理,研究进展 1钯催化的反应类型及反应机理 在现今炼油、石油化工等工业催化反应中,有很多的钯催化反应,尤其是氢化反应中的选择加氢,以及氧化反应中选择氧化生产乙醛、醋酸乙烯、甲基丙烯酸甲酯,均广泛采用和开发钯催化剂。对石油重整反应,钯也是常选取的催化剂组分之一。 1.1氢化反应 钯催化剂具有很大的活性和极优良的选择性,部分氢化选择性高,常用作烯烃选择性氢化催化剂。 1.1.1反应式及反应机理 反应底物首先和氢气分子分别被吸附到催化剂上,然后和催化剂的活性中心形成配位键,最后完成氢的转移,氢和反应底物形成σ-键。 1.1.2反应方程式举例 1.2氧化反应 烯烃和炔烃是十分常见并且重要的有机化合物,选择性地氧化这类不饱和碳氢化合物一直是化学工业和学术界的重要研究目标之一。 1.2.1分子氧参与的钯催化烯烃的氧化反应 根据亲核试剂的不同,如氧、氮和碳等亲核试剂,把催化烯烃的氧化反应可以形成C-O、C-N和C-C键。 1.2.1.1反应机理 钯催化烯烃的氧化反应都经过三个过程:首先,把插入烯烃形成新的C-Pd键;接着,有机钯中间体进行β-H消除产生Pd(0);最后,Pd(0)被重新氧化为Pd(П)。 1.2.1.2形成C-C键 1.2.1.2.1烯-烯偶联

常用硅烷偶联剂介绍

常用硅烷偶联剂介绍标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

常用硅烷偶联剂介绍 1.KH550 KH550硅烷偶联剂CAS号:919-30-2 一、国外对应牌号 A-1100(美国联碳),Z-6011(美国道康宁),KBM-903(日本信越)。本品有碱性,通用性强,适用于环氧、PBT、酚醛树脂、聚酰胺、聚碳酸酯等多种热塑性和热固性树脂。 二、化学名称分子式: 名称:γ-氨丙基三乙氧基硅烷 别名:3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺 【3-TriethoxysilylpropylamineAPTES】, γ-氨丙基三乙氧基硅烷或3-氨基丙基三乙氧基硅烷【3-AminpropyltriethoxysilaneAMEO】 分子式:NH 2(CH 2 ) 3 Si(OC 2 H 5 ) 3 分子量:221.37 分子结构: 三、物理性质: 外观:无色透明液体 密度(ρ25℃):0.946

沸点:217℃ 折光率nD25:1.420 溶解性:可溶于有机溶剂,但丙酮、四氯化碳不适宜作释剂;可溶于水。在水中水解,呈碱性。 本品应严格密封,存放于干燥、阴凉、避光的室内。 四、KH550主要用途: 本品应用于矿物填充的酚醛、聚酯、环氧、PBT、聚酰胺、聚碳酸酯等热塑性和热固体树脂,能大幅度提高增强塑料的干湿态抗弯强度、抗压强度、剪切强度等物理力学性能和湿态电气性能,并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性。 本品是优异的粘结促进剂,可用于聚氨酯、环氧、腈类、酚醛胶粘剂和密封材料,可改善颜料的分散性并提高对玻璃、铝、铁金属的粘合性,也适用于聚氨酯、环氧和丙烯酸乳胶涂料。 在树脂砂铸造中,本品增强树脂硅砂的粘合性,提高型砂强度抗湿性。 在玻纤棉和矿物棉生产中,将其加入到酚醛粘结剂中,可提高防潮性及增加压缩回弹性。 在砂轮制造中它有助于改进耐磨自硬砂的酚醛粘合剂的粘结性及耐水性。 2.KH560 一、国外对应牌号: A-187(美国联碳公司)。

硅烷偶联剂成分分析、配方开发技术及作用机理

硅烷偶联剂成分分析、配方开发技术及作用机理 导读:本文详细介绍了硅烷偶联剂的研究背景,理论基础,参考配方等,如需更详细资料,可咨询我们的技术工程师。 禾川化学引进国外配方破译技术,专业从事硅烷偶联剂成分分析、配方还原、配方开发,为偶联剂相关企业提供整套技术解决方案一站式服务; 一、背景 硅烷偶联剂是一种具有特殊结构的有机硅化合物。通过硅烷偶联剂可使两种性能差异很大的材料界面偶联起来,以提高复合材料的性能和增加粘接强度, 从而获得性能优异、可靠的新型复合材料。硅烷偶联剂广泛用于橡胶、塑料、填充复合材料、环氧封装材料、弹性体、涂料、粘合剂和密封剂等。使用硅烷偶联剂可以极大地改进上述材料的机械性能、电气性能、耐候性、耐水性、难燃性、粘接性、分散性、成型性以及工艺操作性等等。 近几十年来, 随着复合材料不断的发展,促进了各种偶联剂的研究与开发。偶联剂和叠氮基硅烷偶联剂改性氨基硅烷,耐热硅烷、过氧基硅烷、阳离子硅烷、重氮和叠氮硅烷以及α-官能团硅烷等一系列新型硅烷偶联剂相继涌现;硅烷偶联剂独特的性能与显著的改性效果使其应用领域不断扩大。 禾川化学技术团队具有丰富的分析研发经验,经过多年的技术积累,可以运用尖端的科学仪器、完善的标准图谱库、强大原材料库,彻底解决众多化工企业生产研发过程中遇到的难题,利用其八大服务优势,最终实现企业产品性能改进及新产品研发。 样品分析检测流程:样品确认—物理表征前处理—大型仪器分析—工程师解谱—分析结果验证—后续技术服务。有任何配方技术难题,可即刻联系禾川

化学技术团队,我们将为企业提供一站式配方技术解决方案! 二、硅烷偶联剂 2.1.1硅烷偶联剂作用机理 硅烷类偶联剂分子中存在亲有机和亲无机的功能基团,具有连接有机与无机材料两相界面的功能,对聚合物及无机物体系改性具有明显的技术效果。硅烷类偶联剂结构通式可以写为RSiX3。其中R为与树脂分子有亲和力或反应能力的活性官能团,如氨基、巯基、乙烯基、环氧基、氰基及甲基丙乙烯酰氧基等基团等;X代表能够水解的基团, 如卤素、烷氧基、酰氧基等;硅烷偶联剂由于在分子中具有这两类化学基团,因此既能与无机物中的羟基反应,又能与有机物中的长分子链相互作用起到偶联的功效,其作用机理大致分以下3 步: 1)X基水解为羟基; 2)羟基与无机物表面存在的羟基生成氢键或脱水成醚键 3)R基与有机物相结合。 2.1.2硅烷偶联剂处理技术 硅烷偶联剂的实际使用方法主要有两种:预处理法和整体掺合法。 1)预处理法 预处理法就是先用偶联剂对无机填料进行表面处理,制成活性填料,然后再加入到聚合物中。根据处理方法不同可分为干法和湿法。干法即喷雾法,是将填料充分脱水后在高速分散机中,于一定温度下与雾气状的偶联剂反应制成活性填料;湿法也称溶液法,是将偶联剂与其低沸点溶剂配制成一定浓度的溶液,然后在一定温度下与无机填料在高速分散机中均匀分散而达到调料的表面改性。

硅烷偶联剂的使用方法

一、选用硅烷偶联剂的一般原则 已知,硅烷偶联剂的水解速度取于硅能团Si-X,而与有机聚合物的反应活性则取于碳官能团C-Y。因此,对于不同基材或处理对象,选择适用的硅烷偶联剂至关重要。选择的方法主要通过试验预选,并应在既有经验或规律的基础上进行。例如,在一般情况下,不饱和聚酯多选用含CH2=CMeCOO、Vi及CH2-CHOCH2O-的硅烷偶联剂;环氧树脂多选用含CH2-CHCH2O及H2N-硅烷偶联剂;酚醛树脂多选用含H2N-及H2NCONH-硅烷偶联剂;聚烯烃选用乙烯基硅烷;使用硫黄硫化的橡胶则多选用烃基硅烷等。由于异种材料间的黏接可度受到一系列因素的影响,诸如润湿、表面能、界面层及极性吸附、酸碱的作用、互穿网络及共价键反应等。因而,光靠试验预选有时还不够精确,还需综合考虑材料的组成及其对硅烷偶联剂反应的敏感度等。为了提高水解稳定性及降低改性成本,硅烷偶联剂中可掺入三烃基硅烷使用;对于难黏材料,还可将硅烷偶联剂交联的聚合物共用。硅烷偶联剂用作增黏剂时,主要是通过与聚合物生成化学键、氢键;润湿及表面能效应;改善聚合物结晶性、酸碱反应以及互穿聚合物网络的生成等而实现的。增黏主要围绕3种体系:即(1)无机材料对有机材料;(2)无机材料对无机材料;(3)有机材料对有机材料。对于第一种黏接,通常要求将无机材料黏接到聚合物上,故需优先考虑硅烷偶联剂中Y与聚合物所含官能团的反应活性;后两种属于同类型材料间的黏接,故硅烷偶联剂自身的反亲水型聚合物以及无机材料要求增黏时所选用的硅烷偶联剂。 二、使用方法 如同前述,硅烷偶联剂的主要应用领域之一是处理有机聚合物使用的无机填料。后者经硅烷偶联剂处理,即可将其亲水性表面转变成亲有机表面,既可避免体系中粒子集结及聚合物急剧稠化,还可提高有机聚合物对补强填料的润湿性,通过碳官能硅烷还可使补强填料与聚合物实现牢固键合。但是,硅烷偶联剂的使用效果,还与硅烷偶联剂的种类及用量、基材的特征、树脂或聚合物的性质以及应用的场合、方法及条件等有关。本节侧重介绍硅烷偶联剂的两种使用方法,即表面处理法及整体掺混法。前法是用硅烷偶联剂稀溶液处理基体表面;后法是将硅烷偶联剂原液或溶液,直接加入由聚合物及填料配成的混合物中,因而特别适用于需要搅拌混合的物料体系。 1、硅烷偶联剂用量计算 被处理物(基体)单位比表面积所占的反应活性点数目以及硅烷偶联剂覆盖表面的厚度是决定基体表面硅基化所需偶联剂用量的关键因素。为获得单分子层覆盖,需先测定基体的Si-OH含量。已知,多数硅质基体的Si-OH含是来4-12个/μ㎡,因而均匀分布时,1mol硅烷偶联剂可覆盖约7500m2的基体。具有多个可水解基团的硅烷偶联剂,由于自身缩合反应,多少要影响计算的准确性。若使用Y3SiX处理基体,则可得到与计算值一致的单分子层覆盖。但因Y3SiX价昂,且覆盖耐水解性差,故无实用价值。此外,基体表面的Si-OH数,也随加热条件而变化。例如,常态下Si-OH数为5.3个/μ㎡硅质基体,经在400℃或800℃下加热处理后,则Si-OH值可相应降为2.6个/μ㎡或<1个/μ㎡。反之,使用湿热盐酸处理基体,则可得到高Si-OH含量;使用碱性洗涤剂处理基体表面,

钯催化下偶合反应研究进展

目录 摘要 (1) 关键词 (1) 1前言 (1) 2三个重要发展阶段 (2) 2.1发现钯催化效应 (2) 2.2赫克反应 (2) 2.3进一步发展 (2) 3形成C-C健研究进展 (2) 3.1钯催化Suzuki偶联反应合成C-C健 (2) 3.1.1有配体钯催化Suzuki偶联反应合成C-C健 (3) 3.1.2无配体钯催化Suzuki偶联反应合成C-C健 (3) 3.1.3负载体钯催化Suzuki偶联反应合成C-C健化 (4) 3.2 钯催化Heck偶联反应合成C-C健 (4) 3.2.1负载体钯催化Heck偶联反应合成C-C健 (4) 3.2.2有配体钯催化Heck偶联反应合成C-C健 (5) 3.3其他钯催化偶联联反应合成C-C健反应 (5) 4 形成C-N健研究进展 (6) 4.1钯催化Suzuki偶联反应合成C-N健 (6) 4.1.1有配体钯催化Suzuki偶联反应合成C-N健 (6) 4.1.2无配位钯催化Suzuki偶联反应合成C-N健 (6) 4.1.3负载体钯催化Suzuki偶联反应合成C-N健 (6) 4.2钯催化Heck偶联反应合成C-N健 (7) 4.2.1负载体钯催化Heck偶联反应合成C-N健 (7) 4.2.2无配体钯催化Heck偶联反应合成C-N健 (7) 4.2.3有配体钯催化Heck偶联反应合成C-N健 (7) 4.3其他钯催化偶联联反应合成C-N健反应 (7) 5形成C-O健进展 (8) 5.1钯催化Heck偶合反应形成C-O健 (8) 6展望 (8)

钯催化下偶合反应研究进展 摘要:钯催化偶合反应是一类用于碳碳键形成,碳氮健形成和碳氧健形成的重要化学反应,是由两个有机化学单位进行某种化学反应而得到一个有机分子的过程,在有机合成中应用十分广泛.本文综述了钯催化下碳碳键形成等的偶联反应研究进展. 关键词:钯催化偶联反应研究进展 Research progress of coupling reaction under the palladium catalyzed Mingzhu Le Abstract:Palladium catalyzed coupling reaction is a kind important chemical reactions of used for carbon-carbon bonds to form,carbon-nitrogen bonds and carbon-oxygen bonds to from ,that chemical reaction by two organic chemistry unit is a process of obtain organic molecules,they are widely used in organic synthesis.This paper is reviewed the research progress carbon-carbon bonds to form and so on of coupling reaction under the palladium catalyzed. Keywords:palladium catalyzed coupling reaction research progress 1前言 为了制造特殊的有机材料,需要通过化学反应将碳、氮、氧等原子集合在一起.然而碳原子在有机分子中与相邻的原子之间的化学键是非常稳定的,不容易与其他的分子发生化学反应.一些方法虽然能令碳原子活跃,但是,过于活跃的碳原子又会产生大量副产物.用钯作为催化剂则可以很好的解决这个问题.钯原子作为一种传递介质,把不同的碳原子吸引到附近,使碳原子间的距离减小,容易结合,这一反应称为偶联反应,这样的偶联反应不需要把碳原子激活到很活跃的程度,因此副产物比较少,更加精确而高效.钯催化偶联反应被应用于许多物质的合成研究和工业化生产,目前这个成果已经在医药、材料等相关领域有了广泛的应用.这一技术让化学家们能够精确有效地制出他们需要的复杂化合物.有机化学反应可认为是定向地断裂和生成C-X键的过程,因此在反应中通常需要定位基团来高效地构筑C-X键,但在在些过程中也有这样一个问题,那就是定位基团的引入使得反应原子经济性不高,而如果不引入定位基

钯催化的交叉偶联反应——2010年诺贝尔化学奖获奖工作介绍

2011年第 31卷 有 机 化 学 V ol. 31, 2011 * E-ma i l: nxwang@ma i l.i https://www.360docs.net/doc/dc15020324.html, Received December 9, 2010; revised and accepted March 10, 2011. ·学术动态· 钯催化的交叉偶联反应——2010年诺贝尔化学奖获奖工作介绍 王乃兴 (中国科学院理化技术研究所 北京 100190) 摘要 钯催化的交叉偶联反应是非常实用的合成新方法. 文章给出了Heck 反应、Negishi 反应和Suzuki 反应的概念, 对其反应机理作了详细的说明, 并对其在复杂化合物和天然产物全合成中的应用作了评价. 关键词 钯催化; Heck 反应; Negishi 反应; Suzuki 反应 Palladium-Catalyzed Cross-Coupling Reactions — Introduction of Nobel Prize in Chemistry in 2010 Wang, Naixing (Technical Institute of Physics and Chemistry , Chinese Academy of Sciences , Beijing 100190) Abstract Palladium-catalyzed cross-coupling reactions provide chemists with a more precise and efficient new methodologies. The concepts of the Heck reaction and Negishi reaction as well as Suzuki reaction are given, the reaction mechanisms are proposed, and applications of these reactions in the total synthesis of natural products are commented. Keywords palladium-catalyzed; Heck reaction; Negishi reaction; Suzuki reaction 2009年10月6日, 瑞典皇家科学院宣布, 美国科学家Richard F. Heck(理查德 赫克)、日本科学家Ei-ichi Negishi(根岸英一)和Akira Suzuki(铃木章)共同获得今年的诺贝尔化学奖. 美国教授Richard F. Heck, 1931年出生于美国的斯普林菲尔德, 1954年在美国加利福尼亚大学洛杉矶分校获得博士学位. 随后他进入瑞士苏黎世联邦工学院从事博士后研究, 后在美国特拉华大学任教, 于1989年退休. Richard F. Heck 现为特拉华大学名誉教授. Ei-ichi Negishi 教授是日本人, 1935年出生于中国长春, 1958年从东京大学毕业后进入帝人公司, 1963年在美国宾夕法尼亚大学获得博士学位, 现任美国普渡大学教授. Akira Suzuki 也是日本人, 1930年出生于日本北海道鹉川町, 1959年在北海道大学获得博士学位, 随后留校工作了一段时间. 1963年到1965年, Akira Suzuki 在美国普渡大学从事了两年的博士后研究工作. Akira Suzuki 于1973年任北海道大学工学系教授, 现在是北 海道大学名誉教授. 钯催化的交叉偶联反应是一种可靠而又实用的工具, 对有机合成具有长久和深远的影响力, 该反应得到了合成化学工作者的普遍应用. 笔者于2004年在《有机反应——多氮化物的反应及有关理论问题(第二版)》的第4.13节中列举了5个较新的人名反应[1], 其中有Heck 反应、Negishi 反应和Suzuki 反应. 对其定义分别为: Heck 反应是钯催化下, 不饱和有机卤化物或三氟磺酸酯与烯烃进行的偶联反应. Negishi 反应是钯催化下的不饱和有机锌试剂和芳基或乙烯基卤化物等进行偶联的反应. Suzuki 反应是钯催化下不饱和有机硼试剂和芳基或乙烯基卤化物等进行偶联的反应. 这是钯催化的交叉偶联反应的基本概念. 最初的Suzuki 反应还需要在无氧无水的条件下来进行, 后来发展的一些反应条件已经无需无氧无水操作了. 这几种钯催化的交叉偶联反应机理不尽相同, 对机

常用硅烷偶联剂介绍

常用硅烷偶联剂介绍 1.KH550 KH550硅烷偶联剂CAS号:919-30-2 一、国外对应牌号 A-1100(美国联碳),Z-6011(美国道康宁),KBM-903(日本信越)。本品有碱性,通用性强,适用于环氧、PBT、酚醛树脂、聚酰胺、聚碳酸酯等多种热塑性和热固性树脂。 二、化学名称分子式: 名称:γ-氨丙基三乙氧基硅烷 别名:3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺 【3-TriethoxysilylpropylamineAPTES】, γ-氨丙基三乙氧基硅烷或3-氨基丙基三乙氧基硅烷【3-AminpropyltriethoxysilaneAMEO】 分子式:NH 2(CH 2 ) 3 Si(OC 2 H 5 ) 3 分子量:221.37 分子结构: 三、物理性质: 外观:无色透明液体 密度(ρ25℃):0.946

沸点:217℃ 折光率nD25:1.420 溶解性:可溶于有机溶剂,但丙酮、四氯化碳不适宜作释剂;可溶于水。在水中水解,呈碱性。 本品应严格密封,存放于干燥、阴凉、避光的室内。 四、KH550主要用途: 本品应用于矿物填充的酚醛、聚酯、环氧、PBT、聚酰胺、聚碳酸酯等热塑性和热固体树脂,能大幅度提高增强塑料的干湿态抗弯强度、抗压强度、剪切强度等物理力学性能和湿态电气性能,并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性。 本品是优异的粘结促进剂,可用于聚氨酯、环氧、腈类、酚醛胶粘剂和密封材料,可改善颜料的分散性并提高对玻璃、铝、铁金属的粘合性,也适用于聚氨酯、环氧和丙烯酸乳胶涂料。 在树脂砂铸造中,本品增强树脂硅砂的粘合性,提高型砂强度抗湿性。 在玻纤棉和矿物棉生产中,将其加入到酚醛粘结剂中,可提高防潮性及增加压缩回弹性。 在砂轮制造中它有助于改进耐磨自硬砂的酚醛粘合剂的粘结性及耐水性。 2.KH560 一、国外对应牌号: A-187(美国联碳公司)。

二氧化硅表面修饰硅烷偶联剂APTS的过程和机制

2014年7月 CIESC Journal ·2629· July 2014第65卷 第7期 化 工 学 报 V ol.65 No.7 二氧化硅表面修饰硅烷偶联剂APTS 的过程和机制 乔冰,高晗,王亭杰,金涌 (清华大学化学工程系,北京 100084) 摘要:二氧化硅表面经过硅烷偶联剂γ-氨丙基三乙氧基硅烷(APTS )修饰后,在橡胶、塑料、催化剂、色谱柱、吸附剂、生物和医药等领域中具有独特的应用性能,大量文献结合特定应用体系研究二氧化硅表面修饰APTS 的基本规律,以实现理想可控的修饰效果。总结这些分散性研究结果,有利于在新的基础上有效地促进研究的深入。在分析文献的基础上,系统地阐述了二氧化硅表面修饰APTS 的反应机理、修饰工艺、反应动力学、修饰层稳定性和结构形貌等方面的研究进展,提出了目前研究还存在的问题和进一步的研究方向。 关键词:二氧化硅;表面;多相反应;硅烷偶联剂;接枝;修饰 DOI :10.3969/j.issn.0438-1157.2014.07.022 中图分类号:TQ 031 文献标志码:A 文章编号:0438—1157(2014)07—2629—09 Process and mechanism of surface modification of silica with silane coupling agent APTS QIAO Bing, GAO Han, WANG Tingjie, JIN Yong (Department of Chemical Engineering , Tsinghua University , Beijing 100084, China ) Abstract : After modification using gamma aminopropyltriethoxysilane (APTS), the silica surface demonstrates unique performance in the applications to rubber, plastics, catalyst, chromatography column, adsorbent, biologicals and pharmaceuticals. A large number of literatures focus on APTS modification of silica in the specific application background for achieving ideal and controllable modification. Summarizing these scattered results and discoveries can effectively promote research further on a new stage. Based on an analysis of literatures, the mechanism of reaction, process of modification, kinetics of reaction, stability and structure of the modified layer are reviewed. The existing problems in the current state of the research and the directions for further research are proposed. Key words : silica; surface; multiphase reaction; silane coupling agent; graft; modification 引 言 二氧化硅在橡胶、塑料、催化剂载体、吸附剂、 生物医药等领域有广泛应用,通常需要与有机基体 复合,但是,与其他无机金属氧化物如氧化铝、二 氧化钛、氧化锌等一样,二氧化硅表面有大量羟基,亲水性强,与有机基体复合的相容性和分散性差,难以发挥其优良的性能,必须对其表面进行有机修饰。γ-氨丙基三乙氧基硅烷(APTS )是一种典型的硅烷偶联剂,常用于氧化物表面的修饰,经过APTS 2014-03-25收到初稿,2014-04-05收到修改稿。 联系人:王亭杰。第一作者:乔冰(1989—),女,博士研究生。基金项目:国家自然科学基金项目(21176134)。 Received date : 2014-03-25. Corresponding author : Prof. WANG Tingjie, wangtj@tsinghua. edu. cn Foundation item : supported by the National Natural Science Foundation of China (21176134).

硅烷偶联剂的使用方法

硅烷偶联剂的使用方法 硅烷偶联剂的使用方法主要有表面预处理法和直接加入法,前者是用稀释的偶联剂处理填料表面,后者是在树脂和填料预混时,加入偶联剂的原液。 (1)表面预处理法 将硅烷偶联剂配成0.5~1%浓度的稀溶液,使用时只需在清洁的被粘表面涂上薄薄的一层,干燥后即可上胶。所用溶剂多为水、醇(甲氧基硅烷选择甲醇,乙氧基硅烷选择乙醇)、或水醇混合物,并以不含氟离子的水及价廉无毒的乙醇、异丙醇为宜。除氨烃基硅烷外,由其它硅烷偶联剂配制的溶液均需加入醋酸作水解催化剂,并将pH值调至3.5~5.5。长链烷基及苯基硅烷由于稳定性较差,不宜配成水溶液使用。氯硅烷及乙氧基硅烷水解过程中伴随有严重的缩合反应,也不宜配成水溶液或水醇溶液使用,而多配成醇溶液使用。水溶性较差的硅烷偶联剂,可先加入0.1~0.2%(质量分数)的非离子型表面活性剂,然后再加水加工成水乳液使用。硅烷偶联剂配成溶液,有利于硅烷偶联剂在材料表面的分散,溶剂是水和醇配制成的溶液,溶液一般为硅烷(20%)、醇(72%)、水(8%),醇一般为乙醇(对乙氧基硅烷)甲醇(对甲氧基硅烷)及异丙醇(对不易溶于乙醇、甲醇的硅烷)因硅烷水解速度与PH值有关,中性最慢,偏酸、偏碱都较快,因此一般需调节溶液的PH值,除氨基硅烷外,其他硅烷可加入少量醋酸,调节PH值至4—5,氨基硅烷因具碱性,不必调节。因硅烷水解后,不能久存,最好现配现用,最好在一小时内用完。 (2)直接添加方法 将硅烷偶联剂直接加入到胶粘剂组分中,一般加入量为基体树脂量的1~5%。涂胶后依靠分子的扩散作用,偶联剂分子迁移到粘接界面处产生偶联作用。对于需要固化的胶粘剂,涂胶后需放置一段时间再进行固化,以使偶联剂完成迁移过程,方能获得较好的效果。实际使用时,偶联剂常常在表面形成一个沉积层,但真正起作用的只是单分子层,因此,偶联剂用量不必过多。 硅烷偶联剂具体使用方法 (1)预处理填料法 将填料放入固体搅拌机(高速固体搅拌机HENSHEL(亨舍尔)或V型固体搅拌机等),并将上述硅烷溶液直接喷洒在填料上并搅拌,转速越高,分散效果越好。

有机合成钯催化交叉偶联反应

有机合成中钯的催化交叉偶联反应 20102401046吴健华摘要:2010年诺贝尔化学奖授予给美国化学家理查德·赫克、日本化学家根岸英一和铃木章,以表彰其发现的钯催化交叉偶联反应,更有效的连接碳原子以构建复杂分子。钯催化交叉偶联反应,用于碳碳键形成的重要化学反应,因其反应条件温和,化学选择性高,副产品少,在有机合成领域中应用广泛。本文综合概述了钯催化交叉偶联反应机理与发展,并对其应用领域及发展前景作简单介绍。 关键词:钯催化;交叉偶联反应;反应机理;碳碳键;有机合成; 引言: 碳是构成生命体的重要组成物质,而这些物质是以C-C单键或双键为基础,形成各种形式的碳胳化合物,组成生命体的各个部分。而经过多年来的探究与改进,美国化学家理查德·赫克、日本化学家根岸英一及铃木章在有机合成中取得重大贡献与研究进展,发现钯催化交叉偶联反应,有效地连接碳原子,为构造更复杂的分子提供反应方法。因此于2010年,诺贝尔化学奖颁发给他们三位在有机合成中杰出并取得重大贡献的有机化学家,以表彰他们在有机合成领域中所取得的卓越成就。钯催化交叉偶联反应,作为五个被授予诺贝尔化学奖反应之一,其重要性则不言而喻。前四个反应分别是Grignard反应(格氏反应,1912年),Diels-Alder反应(迪尔斯-阿尔德反应,1950年),Wittig反应(叶立德、维蒂斯反应,1979年)和Olefinmetathesis反应(烯烃的转位反应,2005年)。在钯催化的交叉偶联反应中,反应步骤缩短,所需条件温和,副产品少,且可使大量的官能团在进程中得以保留而不被破坏,是一种可靠、实用的工具,广泛应用于精细化学及制药工业中, 对有机合成具有长久和深远的影响力, 得到合成化学者的普遍应用。 一、钯催化交叉偶联反应机理与发展 1.格氏试剂——拉开钯催化交叉偶联反应的序幕 有机合成化学所构造出来的物质大部分都是以碳胳为骨架所构建起来的,

常用硅烷偶联剂

常用硅烷偶联剂 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

常用硅烷偶联剂——KH550、KH560、KH570、KH792、DL602 1.KH550 KH550硅烷偶联剂CAS号:919-30-2 一、国外对应牌号 A-1100(美国联碳),Z-6011(美国道康宁),KBM-903(日本信越)。本品有碱性,通用性强,适用于环氧、PBT、酚醛树脂、聚酰胺、聚碳酸酯等多种热塑性和热固性树脂。 二、化学名称分子式: 名称:γ-氨丙基三乙氧基硅烷 别名:3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺 【3-TriethoxysilylpropylamineAPTES】, γ-氨丙基三乙氧基硅烷或3-氨基丙基三乙氧基硅烷 【3-AminpropyltriethoxysilaneAMEO】 分子式:NH 2(CH 2 ) 3 Si(OC 2 H 5 ) 3 分子量:221.37 分子结构: 三、物理性质: 外观:无色透明液体

密度(ρ25℃):0.946 沸点:217℃ 折光率nD25:1.420 溶解性:可溶于有机溶剂,但丙酮、四氯化碳不适宜作释剂;可溶于水。在水中水解,呈碱性。 本品应严格密封,存放于干燥、阴凉、避光的室内。 四、KH550主要用途: 本品应用于矿物填充的酚醛、聚酯、环氧、PBT、聚酰胺、聚碳酸酯等热塑性和热固体树脂,能大幅度提高增强塑料的干湿态抗弯强度、抗压强度、剪切强度等物理力学性能和湿态电气性能,并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性。 本品是优异的粘结促进剂,可用于聚氨酯、环氧、腈类、酚醛胶粘剂和密封材料,可改善颜料的分散性并提高对玻璃、铝、铁金属的粘合性,也适用于聚氨酯、环氧和丙烯酸乳胶涂料。 在树脂砂铸造中,本品增强树脂硅砂的粘合性,提高型砂强度抗湿性。 在玻纤棉和矿物棉生产中,将其加入到酚醛粘结剂中,可提高防潮性及增加压缩回弹性。 在砂轮制造中它有助于改进耐磨自硬砂的酚醛粘合剂的粘结性及耐水性。 2.KH560 一、国外对应牌号: A-187(美国联碳公司)。 KBM-403(日本信越化学工业株式会社) 二、化学名称及分子式 化学名称:γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷

钯催化交叉偶联反应

钯催化的交叉偶联反应 一、偶联反应综述 1.交叉偶联反应 偶联反应,从广义上讲,就是由两个有机分子进行某种化学反应而生成一个新有机分子的过程。狭义的偶联反应是涉及有机金属催化剂的碳-碳键生成的反应,根据类型的不同,又可分为自身偶联反应和交叉偶联。交叉偶联反应是一个有机分子与另一有机分子发生的不对称偶联反应。 2.碳碳键形成的重要性 新碳-碳键的形成在有机化学中是极其重要的。人们了解了天然有机物质的结构和性能,并根据有机物质的结构,通过碳原子组装成链,建立有机分子,最终实现天然有机物质的人工合成。目前为止,人类已经利用有机合成化学手段创造出几千万种物质,且越来越多的有机物质已经广泛应用到制药、建材、食品、纺织等人类生活领域,我们的生活也几乎离不开有机物了。合成药物、塑料等有机物质时,需要用小的有机分子将碳原子连接在一起构建新的复杂大分子,因而有机合成中高效的连接碳-碳键的方法是有机合成化学中的重要工具。从以往该领域诺贝尔化学奖的授予情况也可以看出合成新碳-碳键的重要性:1912年维克多·格林尼亚因发明格林尼亚试剂——有机镁试剂获奖,1950年迪尔斯和阿尔德因发明双烯反应迪尔斯-阿尔德反应获奖,1979年维蒂希与布朗因发明维蒂希反应共同获奖,2005年伊夫·肖万、罗伯特·格拉布、理查德·施罗克因在有机化学的烯烃复分解反应研究方面作了突出贡献获奖。 3.有机合成中的钯催化交叉偶联反应 随着时代发展,合成有机化学的研究愈加深入,20世纪后半期,科学家们发现了大量通过过渡金属催化来创造新有机分子的反应,促使有机合成化学快速发展。

特别是赫克、根岸英一和铃木章发现的钯催化交叉偶联反应,为化学家们提供了一个更为精确有效的工具。三位科学家发现的钯催化交叉偶联反应中都使用了金属钯作为反应的催化剂,当碳原子与钯原子连在一起时,钯原子唤醒了“懒惰”的碳原子但又不至于使它太活泼,于是形成温和的碳-钯键,在反应过程中,钯原子又可以把别的碳原子吸引过来,形成另一个金属-碳键,此时两个碳原子都连接在钯原子上,它们的距离足够接近而发生反应,生成新的碳-碳单键。以下两个反应式代表了典型的两类钯催化交叉偶联反应。 上述两个反应的催化剂都是零价的金属钯,都使用卤代烃RX(或卤代烃的类似物)作为亲电偶联试剂。区别在于两个反应所选用的亲核偶联试剂,在反应(1)中,选用的是烯烃,反应(2)中则是一种有机金属化合物R〃M(M为Zn,B,Al 或Sn)。我们所熟知的赫克反应属于反应(1)这一类的交叉偶联反应,根岸反应和铃木反应属于反应(2)这一类。由于反应底物不同,三个反应的应用范围和适用途径也各不相同。 4.“钯催化的交叉偶联反应”内容及反应原理 (1)Heck反应 Heck反应以有机钯配合物为催化剂得到具有立体专一性的芳香代烯烃(图1)。反应物主要是卤代芳烃(碘、溴)与含有吸电子基团的烯烃。该反应的催化剂通常用Pd(0),Pd(II)或含Pd的配合物(常用醋酸钯和三苯基膦)。卤代烃首先与A 发生氧化加成反应,C-X键的断裂与Pd-C和Pd-X键的形成是同步进行的。氧化加成反应是偶联反应中最常见的决速步骤,经过氧化加成化合物A生成中间体B,B再经过配体解离,得到化合物RPdLX。RPdLX先与烯烃配位,然后再经烯烃插入,配