人卫第七版-流行病学期末复习重点(超全)

流行病学

1. 流行病学的定义:流行病学是研究人群中疾病与健康状况的分布及其影响因素,借以制定和评价预防、控制和消灭疾病及促进健康的策略和措施的科学。

2. 现代定义及其认识:

①三个层次:疾病、伤残、健康

②三个阶段:揭示现象、找出原因、提供措施

③三个范畴:描述、分析、实验

④三种方法:观察法、实验法、数理法

⑤三大要素:原理、方法、应用

3. 流行病学的重要观点:①群体的观点(基本);②比较的观点(核心):③概率论的观点(特点)。

4. 流行病学的研究方法:观察法、实验法、数理法。

5. 流行病学的用途:<1>研究人群健康,疾病消长以及疾病特征变化的规律。

<2>对社区和人群健康做出诊断。<3>用于卫生决策和评价。

<4>揭示疾病完整的自然史。

<5>利用流行病学方法探讨原因不明的疾病的病因。<6>疾病预防<7>疾病诊断、治疗与预防方法或措施的效果评价。

4. 疾病的三间分布:以疾病频率为测量指标,来描述与分析疾病在不同地区、不同时间和不同人群的分布现象(发病率、患病率、死亡率等),简称“三间分布”

第二、三章疾病的分布和描述性研究

1、发病指标

⑴发病率:是指一定地区、一定时期内,一定人群中某病新病例出现的频率。发病率=一定时期内某人

群中发生某病的新病例数/同期暴露人口数X k

k =100%,1000%o……

⑵罹患率:罹患率与发病率同样是测量新发病例的频率指标。

罹患率=观察期间某病新病例数/同期暴露人口数X k

k =100% 或1000%

罹患率:一般多用于衡量小范围、短时间的发病率、观察的时间是以月、周、日或一个流行期为时间单位。

⑶患病率:亦称现患率或流行率,是指在特定时间内,一定人群中某病新旧病例所占的比例。

患病率=特定时间内某人群中某病新旧病例数/同期观察人口数X k

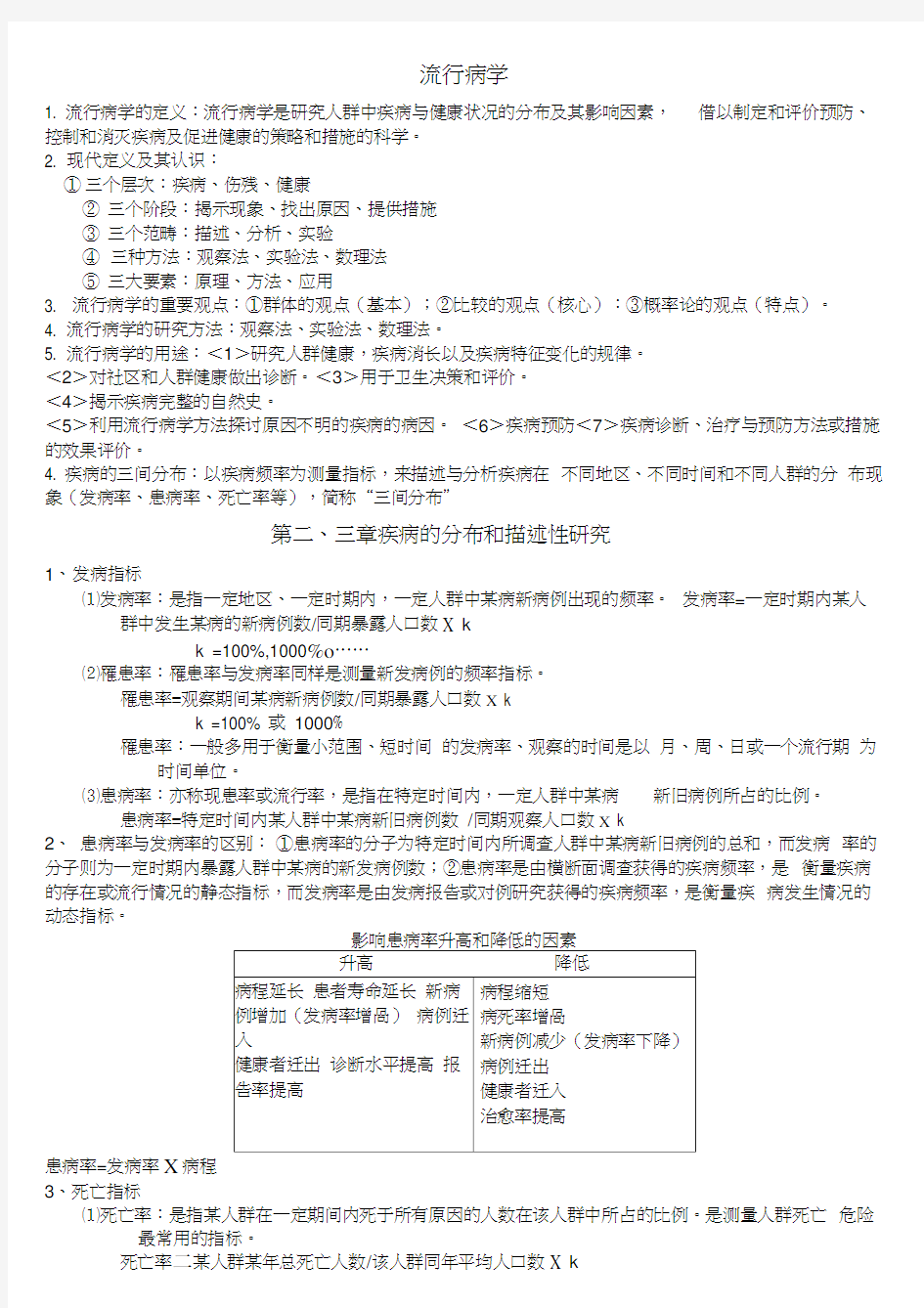

2、患病率与发病率的区别:①患病率的分子为特定时间内所调查人群中某病新旧病例的总和,而发病率的分子则为一定时期内暴露人群中某病的新发病例数;②患病率是由横断面调查获得的疾病频率,是衡量疾病的存在或流行情况的静态指标,而发病率是由发病报告或对例研究获得的疾病频率,是衡量疾病发生情况的动态指标。

患病率=发病率X病程

3、死亡指标

⑴死亡率:是指某人群在一定期间内死于所有原因的人数在该人群中所占的比例。是测量人群死亡危险

最常用的指标。

死亡率二某人群某年总死亡人数/该人群同年平均人口数X k

k =1000%。或100000/10 万

⑵病死率:表示一定期间内,患某病的全部病人中因该病而死亡的比例。多用于病程短的急性病。

病死率=一定期间内因某病死亡人数/同期确诊的某病病例数X 100%

4、描述疾病流行强度的常用术语包括散发、流行和暴发。

①散发:是指某病在某地区人群中呈历年的一般发病率水平,病例在人群中散在发生或零星出现,病例

之间无明显联系。适用于较大范围地区。

②流行:指某地区、某病在某时间的发病率显著超过历年该病的散在发病率水平。

③暴发:在一个局部地区或集体单位的人群中,短时间内突然发生许多临床症状相似的病人称暴发。这

些病人多有相同的传染源或传播途径,大多数病人常同时出现在该病的最长潜伏期内。

现况调查

1、现况研究:又称横断面研究也称患病率研究或现患研究;研究特定时点或期间和特定范围内人群中的有

关变量(因素)与疾病或健康状况的关系

2、现况研究的特点:①常用的流行病学调查方法。②在时序上属于横断面研究③不能得出有关因果关

系的结论④一般不用于病程比较短的疾病⑤相关因素的选择与解释有一定限制。

3、现况研究的目的:①描述特定时间疾病或健康状况在某地区人群中的分布

②提供病因研究的线索③确定高危人群④评价疾病检测、预防接种等防治措施效果

⑤用于社区卫生诊断⑥为卫生行政管理部门的科学决策提供依据

4、现况研究的种类:<1>普查<2>抽样调查(抽样方法:单纯随机抽样、系统抽样、分层抽样、整群

抽样、多级抽样)其中分层抽样误差最小,整群抽样误差最大。

5、确定样本含量的决定因素:<1>预期现患率卩<2>允许误差d<3>显著水平a

5、现状调查研究的优缺点

优点:①常用抽样调查,结果有较强推广意义

②有来自同一群体的自然形成的同期对照组,结果具有可比性

③可同时观察多种因素

缺点:①难以确定先因后果的时相关系。

②不能获得发病率资料。

③研究对象可能处于临床前期而被误定为正常人。

6、生态学研究:是描述性研究的一种,它是以群体为基本单位收集和分析资料,通过描述不同人群中某因素的暴露状况与某种疾病的频率,在群体的水平上研究某种因素与某种疾病之间的关系。

生态学研究的方法:生态比较研究、生态趋势研究。生态学研究最主要的缺点:生态学谬误。

第四章队列研究

1、队列:指有共同特征或共同经历一群人;分为固定队列和动态队列

2、暴露:指接触过某种因素或具备某种特征。

3、基本原理:①根据研究对象是否暴露于某研究因素或其不同水平将研究对象分成暴露组(E)与非暴露组(e)

②随访一定时间,比较两组之间所研究结局发生率的差异,以分析暴露因素与研究结局之间的关系

4、主要特点:观察法;设立对照;符合时间顺序;由因到果

5、研究类型:前瞻性队列研究;历史性队列研究;历史前瞻性队列研究

队列研究的设计与实施步骤:①确定研究因素②确定研究现场③确定研究人群④确定样本含量

⑤确定研究格局⑥混杂因素的确定⑦调查表格的设定⑧资料收集与随访

6、影响样本量的因素:非暴露人群或全人群中所研究疾病的发病率P。;暴露人群与对照人群疾病发病率之差P1-P0;第一类错误概率a;把握度(power) 1-p

7、

暴露组发病率=a/n i非暴露组发病率=a/n o

8相对危险度

I , 意义E发病或死亡的危险是胡勺多少倍;

RR丄J RR值暴露的效应暴露与结局关联强度

Io c n

°RR值离1越远,表明暴露的效应越大,暴露与结局关联强度越大

9、归因危险度AR=I e-I o=a/n i —c/n o

意义:①E与e人群比较,所增加的疾病发生数量

②AR值暴露因素消除后所减少的疾病数量

10、归因危险度百分比AR%:

AR%= (l e-l o) / I e X 100%

意义暴露人群中的发病或死亡归因于暴露的部分占全部发病或死亡的百分比

11、人群归因危险度PAR= I t - I o

意义:暴露人群与一般人群比较,所增加的疾病发生率的大小

PAR值暴露因素消除后所减少的疾病数量

12、人群归因危险度百分比PAR%

PAR%=P e(RR-1)/ =P e(RR-1)+1

意义:PAR占总人群全部发病(或死亡)的百分比

13、常见的偏倚:选择偏倚、失访偏倚、信息偏倚、混杂偏倚

14、队列研究的优/点:①直接获得暴露组和非暴露组的发病率或死亡率;②直接估计危险度;

③ 符合时间顺序,验证病因的能力较强;④获得一种暴露与多种结局的关系;

⑤收集的资料完整可靠,不存在回忆偏倚;⑥可研究疾病的自然史

缺点:①不适于发病率很低的疾病的病因研究:②易发生失访偏倚;

③耗时,耗人力、物力、财力;④设计要求严密,资料的收集和分析难度较大;

⑤随访过程中,已知变量的变化或未知变量的引入增加分析难度

第五章病例对照研究

1、病例对照研究:是按照疾病状态将研究对象分为病例组和对照组,分别追溯其既往所研究因素的暴露情况,并进行比较,以推测疾病与暴露之间有无关联及关联强度大小的一种观察性研究。

2、病例对照研究特点:① 观察法② 设立对照③ 回顾性,由果到因的研究④ 不能验证病因

3、研究类型:病例与对照不匹配;病例与对照匹配;

4、选择病例的要求:①诊断可靠,使用金标准②选择确诊的新病例

5、对照的选择:原则候选对象必须来自于产生病例的总体;意味着对照一旦发生所研究的疾病,就能成为病例组的研究对象。

6、样本含量的估计有关估计:①人群中被研究因素的暴露率②RR的近似值OR值(查阅文献或预调查获得)③a值④把握度

7 OR计算与可信限的估计及意义

病例组中暴露人数与非暴露人数的比值除以对照组中暴露人数与非暴露人数的比值

OR与RR 一样,优势比反映暴露者患某种疾病的危险性较无暴露者高的程度。

前提条件:①所研究疾病的发病率(死亡率)很低

②病例对照研究中所选择的研究对象代表性好,则OR值就很接近甚至等于RR值

8病例对照研究中常见偏倚:选择偏倚、信息偏倚、回忆偏倚、调查偏倚、混杂偏倚

9、 病例对照研究的 优点:

① 特别适用于少见病、罕见病的研究;

② 省力、省钱、省时间,并易于组织实

③ 还可用于疫苗免疫学效果考核及暴发调查等;

④ 可同时研究多个因素与某种疾病的联系

⑤ 对研究对象多无损害

病例对照研究的 缺点:

① 不适于研究暴露比例很低的因素;

② 选择偏倚难以避免

③ 暴露与疾病时间先后难以判断,信息真实性差;

④ 存在回忆偏倚

⑤ 不能测定暴露和非暴露组疾病的率

10、 OR :比值比:是指病例组某因素的暴露比值与对照组该因素的暴露比值之比,反映了病例组某因素的暴露比例为 对照组的若干倍。 OR=( a/c ) /(b/d)=ad/bc

⑴OR 特点:与RR 一样,优势比反映暴露者患某种疾病的危险性较无暴露者高的程度

⑵如果能满足2个条件 OR 疋RR ①所研究疾病的发病率(死亡率)很低

匚

②病例对照研究中所选择的研究对象代表性好 ⑶ OR 95%CI= OR

(1 1.96/ 2)

⑷比值比的意义 当OR=1时,表示暴露因素与疾病之间无联系。

当OR >1时,表示暴露因素与疾病之间存在 正”的暴露与疾病联系,暴露因素是一种危险因素

当OR V 1时,说明存在 负”的暴露与疾病联系,暴露因素是一种保护性因素

表5-5 1

: 1配对研究中疾病与暴露的关系

11、个体匹配设计资料的分析:

<1>暴露与疾病有无关联:

12偏倚种类:

⑴选择偏倚 倚常发生在设计阶段。

⑵信息偏倚:在收集整理信息过程中由于测量暴露与结局的方法有缺陷造成的系统误差。

⑶混杂偏研究某个因素与某种疾病的关联时, 由于某个既与疾病有制约关系, 又与所研究的暴露因素有联系的 外来因素的影响,掩盖或夸大了所研究的暴露因素与疾病的联系。

b+c>40 时 2 (b c)2

=(b c)2

b+c<40 时

(|b c

b c 1)2 <2>

:由于选入的研究对象与未选入的研究对象在某些特征上存在差异而引起的误差。这种偏

第六章临床疗效和疾病预后研究

1、临床疗效研究的特点:具有实验性研究的特性、研究对象具有特殊性、考虑医学伦理学问题、科学评价临床疗效

2、实验设计时要掌握的几条原则:对照的原则、随机化的原则、盲法原则、重复原则

3、随机分级方法:简单随机化、分级随机化、分层随机化

4、盲法的应用<1.>单盲,单盲是指研究对象不知道自己的分级和所接受处理的情况,但观察者和资料收集分析者知道。<2>双盲,研究对象和观察者者不知道分组情况,也不知道研究对象接受的处理措施。<3>三盲,研究对象、观察者和资料整理分析者均不知道研究对象的分组和处理情况。

第七章诊断试验的评价

1、金标准:当前临床医学界公认的诊断疾病的最可靠的方法,也称为标准诊断。(活/尸检、手术发现、微生物培养、

特殊检查、影像诊断、长期随访的结果)

2、诊断试验:指应用各种实验、医疗仪器等手段对病人进行检查,以确定或排除疾病的试验方法。

3、评价的指标:

<1>灵敏度/真阳性率(Se)计算公式为:灵敏度(Se) =[a/(a+c)] x 100%意义:灵敏度,反映了该诊断试验检验出病例的能力。

<2>特异度/真阴性率( SP) 计算公式为:特异度( SP) =[d/(b+d)] x100% 意义:反映了该试验排除非病例的能力。<3>假阴性率—漏诊率:计算公式为:FN=[c /(a+c)] x100% 意义:实际有病而被该诊断试验错误地判为无病的比例。灵敏度与假阴性率互补,即灵敏度越高假阴性率越低。

<4>误诊率—假阳性率:计算公式为:误诊率=[b /(b+d)] x 100% 意义:是由真标准诊断为“无病”的病例数中,诊断试验结果为阳性的比例,即实际无病而被诊断试验错误地判为有病的百分比。特异度与假阳性率互补,即特异度越高则假阳性率越低。

<5>约登指数:计算公式为:Yi=(Se+Sp) -1

<6>符合率:是指诊断试验所得的真阳性例数和真阴性例数之和占整个试验对象的百分率,也就是说,诊断试验的结果与金标准诊断的结果的符合程度。它反映了诊断试验正确诊断患者和非患者的能力。

计算公式为:符合率=[(a+d)/N] x 100%

<7>阳性预测值:是诊断试验结果为阳性的对象中真正病人(用金标准确诊患某病者)所占的百分率。对于一项诊断试验来说,这个值越大越好。阳性预测值( PV+) =[a/(a+b)] x 100%

<8>阴性预测值是诊断试验为阴性结果中真正的非病人(金标准确诊未患某病者)所占的百分率。该值越大越好、阴性预测值( PV-) =[d/(c+d)] x 100%

<9>阳性似然比在诊断试验中,阳性似然比为真阳性率与假阳性率的比值,这个比值越大,说明该诊断方法越好。

LR+=[a - (a+c)]/[b - (b+d)]=SE/(1-SP)

<10>阴性似然比在诊断试验中,阴性似然比为假阴性率与真阴性率的比值,这个比值越小,说明该诊断方法越好。

LR-=[c - (a+c)]/[ (d - [b+d])

4、ROC 曲线用途:用来决定最佳临界点;比较两种或两种以上诊断试验的价值.

5、联合试验平行试验:也叫并联试验,在临床急需作出诊断时,可采取平行联合试验。其结果是敏感度增加,不易漏诊,阴

性预测值提高,有利于排除其他诊断。但其代价是特异度降低,假阳性率升高,容易造成误诊。

系列试验:也叫串联试验,当使用的几种诊断方法的特异度均较低时,可选用系列试验以提高诊断的特异度,减少误诊。

序列试验使特异度增加,阳性预测值增加,其代价是敏感度降低,漏诊率增加。

第八章病因与病因推断

1 、.现代流行病学的病因定义:那些能使人群发病概率升高的因素,就可认为是病因,其中某个或多个因素不存在时,人群疾病频率就会下降。

2、.病因模型:三角模型、轮状模型、病因网模型

3、疾病发生的基本条件:致病因子、宿主、环境。

4、因果推断的逻辑方法:①假设演绎法②MILL准则:①求同法②求异法③共变法④类推法⑤排除法

5、因果关系的推断标准:关联的强度、关联的时间顺序、关联的特异性、关联的可重复性、剂量反应关系、因素与疾病分布的一致性、关联的生物学合理性、实验证据、相似性

第九章流行病学研究中常见的的偏倚及其控制

1. 系统误差:(偏倚)在研究过程中,由一些已知或可控制的因素引起的使研究结果或推论系统地偏离真实情况的误差。

2. 偏倚的分类:选择偏倚、信息偏倚、混杂偏倚。

第十章传染病流行病学

1. 传染病流行过程: 病原体、宿主、传染过程及感染谱

2. 常见病原体的特性:致病力、传染力、和毒力。

3. 病原体的变异性:① 耐药性变异:结核杆菌② 抗原性变异:甲型流感③ 毒力变异:汉坦病毒

4. 传染过程:指病原体侵入机体后,与机体相互作用、相互斗争的过程。

5. 感染谱:指机体感染了病原体后,经过传染过程,所表现出的轻重不等的临床表现。

分类:①以隐性感染为主②以显性感染为主③大部分感染者以死亡为结局。

6. 传染病流行过程:传染源、传播途径、人群易感性。

7. 传染源:指体内有病原体生存、繁殖并能排出病原体的人或动物。包括传染病的病人、病原携带者和

受感染的动物。

分类:①受感染的人:病人、病原携带者②受感染的动物③受感染的人

8. 病人作为传染源分为:①潜伏期临床症状期②恢复期③传染期

9 潜伏期的流行病学意义及用途:

<1>判断患者受感染时间, 追踪传染源,查明传播途径。

<2>确定接触者的留验、检疫和医学观察期限。

<3>确定免疫接种时间。

<4>评价预防措施效果。

<5>潜伏期长短还可影响流行特征。

10 病原携带者:指没有任何临床症状但能排出病原体的人。带菌者、带毒者和带虫者统称为病原携带者。分类:<1> 潜伏期病原携带者<2> 恢复期病原携带者<3> 健康病原携带者

11. 传播特征及流行特征:

⑴经空气传播:①飞沫传播②飞沫核传播③尘埃传播

经空气传播的流行特征:①传播广泛,发病率高。②冬春季节高发③少年儿童多见④在未经免疫预防的人群中,发病率呈现周期性⑤居住拥挤和人口密度大的地区高发

⑵经水传播:一种是饮用水传播,另一种是与疫水传播。

经饮用水传播的疾病其流行特征为:①病例分布与供水范围一致,且有饮用同一水源水的历史;②除哺

乳婴儿外,发病无年龄、性别、职业差别;③如水源经常受到污染,病例终年不断,发病呈地方性;④ 停止使用污染的水源或采取消毒、净化措施后,暴发或流行即可平息。

⑶经食物传播流行特征:①病人有进食某一食物的历史,不食者不发病;②患者潜伏期短,一次大量污染,

可致暴发流行③当停供污染食物后,暴发即可很快平息。

⑷经接触传播⑸虫媒传播⑹经土壤传播:⑺医源性传播:

⑻垂直传播:病原体通过母体传给子代的传播成为垂直传播。包括:

经胎盘传播、上行性传播、分娩时引起传播

6、人群易感性:人群作为一个整体对传染病的易感程度成为人群易感性。

⑴影响人群易感性升高的主要因素:①新生儿增加②易感人群迁入③免疫人口免疫力自然消退④免疫

人口死亡

⑵影响人群易感性降低的主要因素:①计划免疫②传染病流行③隐性感染

7、疫源地:传染源及其排出的病原体向周围所能波及的范围称为疫源地。

(1)形成疫源地的条件:<1>有传染源存在<2>病原体能够继续传播

(2)疫源地的消灭必须具备下列条件:

①传染源被移走(如隔离、死亡)或已消除了排出病原体的状态。

②传染源散播在外环境中的病原体被彻底清除(消毒、杀虫)。

③所有易感接触者,经过该病最长潜伏期未出现新病例或证明未受感染。

8、影响传染病流行过程的因素:①自然因素②社会因素

第十一章疾病预防与控制

1. 初级卫生保健:(PHC)指最基本的、人人都能得到的、体现社会平等权利的、人民群众和政府都能负担

得起的卫生保健服务。

2. 我国计划免疫工作的主要内容“接种五苗预防七种病” 。

3. 慢性病的预防措施:

⑴一级预防:又称病因预防,是在疾病尚未发生时针对病因(或危险因素)所采取的措施,也就是“防

病于未然” 健康促进健康保护

⑵二级预防:又称临床前期预防,即在疾病的临床前期做好早期发现、早期诊断、早期治疗的早”预

防,以控制疾病的发展和恶化,防治疾病复发或转为恶性。

⑶三级预防:又称临床预防。指对已患病者米取及时有效的措施,防止病情恶化,以预防并发症和伤

残;对已丧失劳动力或残疾者促进功能恢复,心理康复,进行家庭护理指导,是病人尽量恢复生活和劳动能力,并能参加社会活动及延长寿命。

第十二章医院感染

1. 医院感染:指住院病人在医院内获得的感染,包括在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的

感染,但不包括入院前已开始或者入院时已处于潜伏期的感染。

2. 医院感染的分类:自身感染、医源性感染、带入感染、交叉感染。

第十三章药物不良反应

1. 药物不良反应:合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反映。

2. WHO将药物不良反应分为A、E、C三种

A型不良反应:过渡作用、副作用、毒性作用、继发反应、后遗效应、首剂效应、撤药反应

E型不良反应:特异质反映、过敏反应

C型不良反应