(部编)初中语文人教2011课标版七年级下册吕叔湘 《怀念圣陶先生》

怀念圣陶先生节选 公开课教案课件教学设计资料

怀念圣陶先生吕叔湘我认识圣陶先生是在成都,1941年春天的一个细雨濠濠的上午。

那时候我在华西大学中国文化研究所工作,圣陶先生在四川省教育科学馆工作。

教育科技馆计划出一套供中学语文教师用的参考书。

计划里边有一本讲文法的书,圣陶先生就来征求我的意见,能否答应写这样一本书。

我第一次见到圣陶先生,跟我想象中的“文学家”的形象全不一样:一件旧棉袍,一把油纸雨伞,说话慢言细语,像一位老塾师。

他说明来意之后,我答应试试看。

又随便谈了几句关于语文教学的话,他就回去了。

那时候圣陶先生从乐山搬来成都不久,住家和办公都在郊外。

过了几天,他让人送来一套国文课本,供我写书取用例句。

圣陶先生一直在主持《中学生》杂志的编辑工作,后来又跟宋云彬先生合编《国文杂志》,他邀我给这两个刊物写稿子。

我的《文言虚字》、《笔记文选读》、《中国人学英文》以及《石榴树》的译文,或全部,或部分,都是在这两种刊物上发表的。

因为送稿子到圣陶先生那里去,也就常常留下来,一边说着话,一边看圣陶先生看稿子。

圣陶先生看稿子真是当得起“一丝不苟”四个字,不但是改正作者的笔误,理顺作者的语句,甚至连作者标点不清楚的也用墨笔描清楚。

从此我自己写文稿或者编辑别人的文稿的时候也都竭力学习圣陶先生,但是我知道我赶不上圣陶先生。

“文化大革命”开始以后,彼此不通音问。

圣陶先生和王伯祥先生是幼而同学,长而共事,交情很深。

伯祥先生那时候身体不好,在家里很寂寞,圣陶先生常常去看望他,有时候乘公共汽车,有时候步行。

二位老人的心情是不难理解的。

叶圣陶先生不是以书法知名的,可是书以人重,来求墨宝的还是很多。

1976年有人送我两张高丽棉纸,我拿去请圣陶先生给我写点什么。

他写了两首诗送我,是楷书写的。

这里既有溢美之辞,也有勉励的话,希望我翻译外国名著。

我又何尝不想在这方面多做点工作,但是我也跟很多人一样,时间不能完全由自己支配,也就顾不上了。

有一天张志公同志来看我,说起圣陶先生,我们相约过几天去看他老人家。

(部编)初中语文人教2011课标版七年级下册叶圣陶先生的二三事

叶圣陶先生二三事教学目标1.认真阅读课文,了解文中所记叶圣陶先生的语文观点。

2. 理解文章,掌握本文对人物以小见大的刻画方法。

3. 领会本文行文平易、内涵深厚的写作特点。

4.学习叶圣陶先生待人宽、律己严的过人品性。

重点难点理解文章,掌握本文对人物以小见大的刻画方法。

领会本文行文平易、内涵深厚的写作特点。

教学方法:阅读讨论课时安排:2课时教学过程:第一课时一、导入大家看我们语文课本封面的“语文”二字,知道是谁写的吗?它出自我们的教育家叶圣陶先生之手。

字体浑厚圆润,气概凛然,正如叶老先生的品格:宽厚待人,严于律己。

今天,让我们一起跟随张中行先生,看看他眼中的叶圣陶先生。

二、预习检查1.朗读课文,圈画文中生字词。

草率.(shuài) 生疏.(shū) 商酌. (zhuó) 恳.切 (kěn)譬如..(pì rú ) 朦胧. (lóng) 累赘.( zhuì ) 拖沓. (tà)妥帖..(tuǒ tiē) 诲.人不倦. (huì juàn) 不耻.下问 (chǐ)鞠躬尽瘁.... (jū gōng jìn cuì) 颠沛流离....(diān pèi liú lí)2.根据下面意思,写出相关的词语。

(1) 轻率,不慎重,做事不认真,敷衍了事。

(草率)(2) 乐于向学问或地位比自己低的人学习,而不觉得不好意思。

(不耻下问)(3) 商量斟酌。

(商酌)(4) 不辞辛苦,勤勤恳恳,竭尽全力,贡献出全部精神和力量,一直到死为止。

(鞠躬尽瘁)(5) 由于灾荒或战乱而流转离散。

形容生活艰难,四处流浪。

(颠沛流离)(6)形容做事拖拉,不爽利,不简洁。

(拖沓)3.叶圣陶简介叶圣陶(1894—1988),原名叶绍钧,字秉臣,著名作家、教育家、编辑家、文学出版家和社会活动家。

1916年,进上海商务印书馆附设尚公学校执教,推出第一个童话故事《稻草人》。

(部编)初中语文人教2011课标版七年级下册第13课 叶圣陶先生二三事

第13课叶圣陶先生二三事【教学目标】1.概括内容,了解文中记述叶圣陶先生日常生活和工作中的小事。

(重点)2.理解课文内容,掌握文中所记述的叶圣陶先生的过人品性。

(重点)3.积累语言,领悟作者简洁的表达,体会真挚的情感。

(重点)4. 学习叶老待人宽待己严的品格。

(难点)【预习指导】1.朗读课文,借助课时练第54页资料助读,理解课文内容,体会作者的感情。

2.在熟读课文后的过程中,完成课时练54页自主学习内容,在课堂上我们一起来展示。

【预习检测】课时练第54页1-3题。

【教学过程】一.导入新课“捧着一颗心来,不带半根草去”,这是著名的人民教育家陶行知的名言,也是他教学生涯的最好写照。

这样一位令人敬仰的教育家,却时时在反省自己。

今天我们一起跟随张中行的目光,看看他眼中的叶圣陶。

二.出示学习目标1.理解文章,掌握文中所记述的叶圣陶先生的过人品性。

2.掌握本文对人物因小见大的刻画方法。

三.检查预习效果1.文章开头写道:“记得那是旧历丁卯年除夕,晚上得知这消息,外面正响着鞭炮,万想不到这繁碎而响亮的声音也把他送走了,心里立即罩上双层的悲哀。

”如何理解这里的“双层的悲哀”?2.文章结尾写道:“凡是拿笔的人,尤其或有意或无意而写得不像话的人,都要常常想想叶圣陶先生的写话的主张,以及提出这种主张的深重的苦心。

”从中可以看出作者对叶圣陶先生怎样的思想感情?四.合作探究1.根据对文章的理解,为文章划分层次。

第一部分( ):交代叶圣陶先生逝世及“我”的悲哀心情。

第二部分( ):先总写后分写,歌颂叶圣陶先生过人的品性。

第三部分( ):谈对学习叶圣陶先生品德的思考。

2.初读课文(1)本文主要从哪两个方面来写叶圣陶先生?(2)叶圣陶先生在写作方面有什么主张?3.本文主要记述了叶圣陶先生的哪些事例?表现了叶圣陶先生的哪些品德?请填写下表。

事例品德修改文章谦虚、诚恳、好学,尊重别人的意见待人厚①②③⑤④标点、格式、用字规范等写作的各个零碎方面,同样认真。

(部编)初中语文人教2011课标版七年级下册叶圣陶二三事 (4)

《叶圣陶先生二三事》教学设计教学目标掌握叙议结合的行文方式,能说出文中评价性语句的作用。

由作者理性真挚的叙述,体会平实朴素的文风。

教学重点品析评价性语句,领会本文以小见大、叙议结合写法的好处。

教学难点由作者理性真挚的叙述,体会平实朴素的文风。

教学过程一、导入:叶圣陶与语文自踏入校门的那一刻起,我们的生活就与“语文”有了不可分割联系,上语文课,读语文书,做语文作业……无论我们说什么、写什么、想什么,都受到了“语文”的影响。

那么,同学们知道“语文”是什么意思吗?叶圣陶《认真学习语文》:什么叫语文?平常说的话叫口头语言,写到纸面上叫书面语言。

语就是口头语言,文就是书面语言。

把口头语言和书面语言连在一起说,就叫语文。

这个名称是从一九四九年下半年用起来的。

解放以前,这个学科的名称,小学叫“国语”,中学叫“国文”,解放以后才统称“语文”。

原来,叶圣陶先生就是“语文”的命名者,他在建国前后编写了许多版本的语文教科书,也为我们现在学习的“语文”定下了名字。

今天,我们正好通过这篇课文来了解这位为我国语文教育事业作出卓越贡献的教育家。

二、有哪些“二三事”1.课文名为《叶圣陶先生二三事》,那么我们就首先看一看作者写了叶圣陶先生的哪些“二三事”?请同学们快速阅读课文,找出其中的“二三事”。

修改文章;送别客人;及时回信,关爱朋友;写简明如话的文章;重视“简洁”的文风;力求完全妥帖的写作;三、为什么写“二三事”1.从“二三事”中,你读出了一个什么样的叶圣陶?请用原文中的语句回答。

(引导学生找出评价性的语句,然后对应事件归纳为“待人厚”和“律己严”两个方面。

)作者写“二三事”主要是为了表现叶圣陶先生“待人厚”“律己严”的美好品德。

四、怎么写的“二三事”行文方式1.能不能删去这些评价性语句?不能。

从结构上来说,评价性语句有总领全文,或承上启下,或引起下文,或总结全文的作用。

从内容上来说,评价性语句有点明中心,或深化主旨,或给人深思的作用。

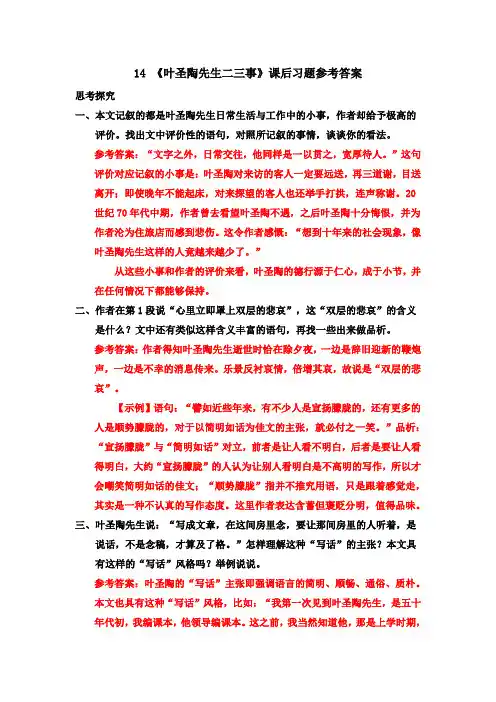

部编版七年级语文下册 14 《叶圣陶先生二三事》课后习题参考答案

14 《叶圣陶先生二三事》课后习题参考答案思考探究一、本文记叙的都是叶圣陶先生日常生活与工作中的小事,作者却给予极高的评价。

找出文中评价性的语句,对照所记叙的事情,谈谈你的看法。

参考答案:“文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。

”这句评价对应记叙的小事是:叶圣陶对来访的客人一定要远送,再三道谢,目送离开;即使晚年不能起床,对来探望的客人也还举手打拱,连声称谢。

20世纪70年代中期,作者曾去看望叶圣陶不遇,之后叶圣陶十分悔恨,并为作者沦为住旅店而感到悲伤。

这令作者感慨:“想到十年来的社会现象,像叶圣陶先生这样的人竟越来越少了。

”从这些小事和作者的评价来看,叶圣陶的德行源于仁心,成于小节,并在任何情况下都能够保持。

二、作者在第1段说“心里立即罩上双层的悲哀”,这“双层的悲哀”的含义是什么?文中还有类似这样含义丰富的语句,再找一些出来做品析。

参考答案:作者得知叶圣陶先生逝世时恰在除夕夜,一边是辞旧迎新的鞭炮声,一边是不幸的消息传来。

乐景反衬哀情,倍增其哀,故说是“双层的悲哀”。

【示例】语句:“譬如近些年来,有不少人是宣扬朦胧的,还有更多的人是顺势朦胧的,对于以简明如话为佳文的主张,就必付之一笑。

”品析:“宣扬朦胧”与“简明如话”对立,前者是让人看不明白,后者是要让人看得明白,大约“宣扬朦胧”的人认为让别人看明白是不高明的写作,所以才会嘲笑简明如话的佳文;“顺势朦胧”指并不推究用语,只是跟着感觉走,其实是一种不认真的写作态度。

这里作者表达含蓄但褒贬分明,值得品味。

三、叶圣陶先生说:“写成文章,在这间房里念,要让那间房里的人听着,是说话,不是念稿,才算及了格。

”怎样理解这种“写话”的主张?本文具有这样的“写话”风格吗?举例说说。

参考答案:叶圣陶的“写话”主张即强调语言的简明、顺畅、通俗、质朴。

本文也具有这种“写话”风格,比如:“我第一次见到叶圣陶先生,是五十年代初,我编课本,他领导编课本。

这之前,我当然知道他,那是上学时期,大量读新文学作品的时候。

(部编)初中语文人教2011课标版七年级下册叶圣陶先生二三事教案 (2)

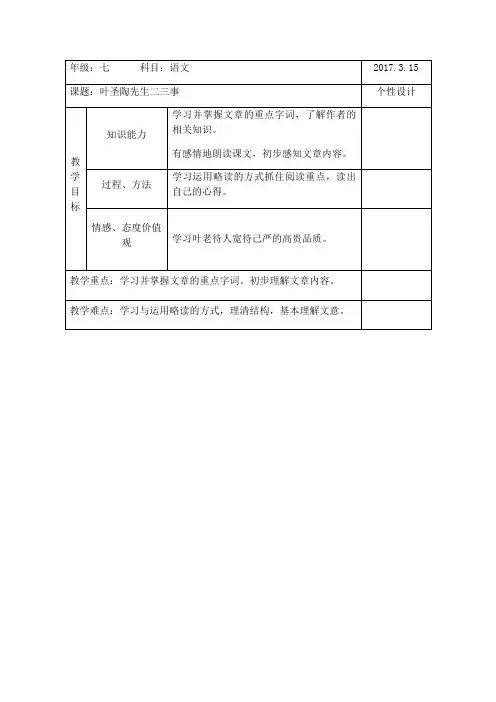

年级:七 科目:语文 2017.3.15 课题:叶圣陶先生二三事 个性设计

教学目标 知识能力 学习并掌握文章的重点字词,了解作者的相关知识。 有感情地朗读课文,初步感知文章内容。 过程、方法 学习运用略读的方式抓住阅读重点,读出自己的心得。

情感、态度价值观 学习叶老待人宽待己严的高贵品质。

教学重点:学习并掌握文章的重点字词。初步理解文章内容。 教学难点:学习与运用略读的方式,理清结构,基本理解文意。 教学过程: 第一课时 导入新课:

有这样一位“优秀的语言艺术家”, 他热切主张规范现代汉

语;有这样一位当代著名的教育家,他对中国现代教育作出了重要贡献。他就是叶圣陶先生,他的代表作有长篇小说《倪焕之》、童话集《稻草人》等。今天就让我们跟随张中行先生,一起学习叶老“待人厚、律己严”的高贵品质。

教学过程: 关于作者:

张中行(1909--2006),原名张璇,著名学者、哲学家、散文家。主要从事语文、古代文学及思想史的研究,代表作有随笔集《负暄琐话》等。

叶圣陶先生简介 叶圣陶(1894~1988),作家,教育家,出版家,政治活动家。原名叶绍钧,笔名叶、圣陶、斯提等。江苏苏州人。早年当小学教师,并参加新潮社和文学研究会。1923年起开始从事编辑出版工作,1946年后积极参加爱国民主运动。1949年后历任出版总署副署长兼编审局局长、教育部副部长兼人民教育出版社社长和总编辑、中央文史研究馆馆长、全国政协副主席等职。著有长篇小说《倪焕之》,童话集《稻草人》等,并编辑过几十种课本,写过十几本语文教育论著。

创作背景: 作者和叶圣陶先生有多年的交往,感情深厚,亦师亦友,1988年叶圣陶先生辞世,三个月后,作者就写下来这篇文章,作者通过对先生言行的记录,赞美了叶圣陶先生的高尚品行,同时也歌颂了 叶圣陶先生的语文主张。 一.字音字形

丁卯 商酌 恳切 譬如 累赘 拖沓 朦胧 打拱 诲人不倦 颠沛流离 鞠躬尽瘁 以身作则 二. 解释词语

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

怀念圣陶先生吕叔湘我认识圣陶先生是在成都, 1941年春天的一个细雨濛濛的上午。

那时候我在华西大学中国文化研究所工作, 圣陶先生在四川省教育科学馆工作。

教育科学馆计划出一套供中学语文教师用的参考书。

其中有一本《精读指导举隅》和一本《略读指导举隅》, 是由圣陶先生和朱佩弦先生合作编写的。

计划里边还有一本讲文法的书, 圣陶先生从顾领刚先生那里知道我曾经在云南大学教过这门课, 就来征求我的意见, 能否答应写这样一本书。

我第一次见到圣陶先生, 跟我想象中的“ 文学家” 的形象全不一样一件旧棉袍, 一把油纸雨伞, 说话慢言细语, 象一位老塾师。

他说明来意之后, 我答应试试看。

又随便谈了几句关于语文教学的话, 他就回去了。

那时候圣陶先生从乐山搬来成都不久, 住家和办公都在郊外。

过了几天, 他让人送来一套正中书局的国文课本, 供我写书取用例句。

大约半年之后, 我写完了《中国文法要略》的上卷, 送给圣陶先生审阅, 那时候他已经把家搬进城里了。

后来开明书店设立成都编译所, 就设在圣陶先生家里。

圣陶先生一直在主持《中学生》杂志的编辑工作, 后来又跟宋云彬先生合编《国文杂志》, 他邀我给这两个刊物写稿子。

我的《文言虚字》、《笔记文选读》、’ 《中国人学英文》以及《石榴树》即《我叫阿拉木》的译文, 或全部, 或部分, 都是在这两种刊物上发表的。

因为送稿子到圣陶先生那里去, 也就常常留下来, 一边说着话, 一边看圣陶先生看稿子。

圣陶先生看稿子真是当得起“ 一丝不苟” 四个字, 不但是改正作者的笔误, 理顺作者的语句, 甚至连作者标点不清楚的也用墨笔描清楚。

从此我自己写文稿或者编辑别人的文稿的时候也都竭力学习圣陶先生, 但是我知道我赶不上圣陶先生。

写《中国文法要略》以及《文言虚字》等等, 是我对学术工作的看法有了变化的表现, 哪是因哪是果可说不清。

原先我认为学术工作的理想是要专而又专, 深而又深, 普及工作是第二流的工作。

我自己思想中本来就有这个倾向, 我在那里工作的研究所的主持人更是十分强调这一点。

可是我现在认识到普及工作需要做, 并且要把它做好也并不容易。

回想起来, 我确实是受了圣陶先生的影响。

圣陶先生把很大一部分时间和精力用来编《中学生》, 值得吗非常值得。

现在七十多岁到五十多岁的人里边有很多人曾经是《中学生》的忠实读者, 在生活上和学问上是受过它的教益的。

在这里我想顺便说一个故事。

1949 年初, 开明书店收到魏建功、萧家霖等几位先生从北平寄来的编字典的计划, 圣陶先生认为这个计划很好, 复信说开明可以接受出版。

这就是后来由附设在出版总署内的新华辞书社出版的《新华字典》, 那时候圣陶先生任出版总署副署长。

《新华字典》出版之后, 新华辞书社并没有解散, 圣陶先生打算让这个班子继续编别的辞书, 并且希望建功先生辞去北京大学的职务, 继续领导辞书社的工作。

建功先生不肯, 态度很坚决。

后来有一天圣陶先生跟我闲谈, 谈起这件事, 他说“ 难道在大学里教课一定比编字典的贡献大吗” 现在建功先生和圣陶先生都已经作古, 我也不需要保密了。

1945 年, 抗日战争结束, 圣陶先生一家随着开明书店由长江出川回上海, 第二年我也随金陵大学回南京。

为写稿的事, 也时常有书信往还。

1947年, 圣陶先生约朱佩弦先生和我参加高中国文读本的编辑工作, 我建议把语体文和文言文分开, 编成两套, 他们两位都同意。

到1948 年冬天, 淮海战役的胜负已成定局, 南京城里人心惶惶, 很多人家避居上海, 我也扶老携幼投奔开明书店。

我在开明书店工作了一年有余, 认识了章锡深、王伯样、顾均正、徐调孚, 贾祖璋、周振甫、唐锡光等“ 开明人,’ 也多多少少感染上了那难于具体描写却确确实实存在的“ 开明作风” 。

圣陶先生不久就去香港转道去北京参加政治协商会议, 人民政府成立之后担任出版总署副署长。

第二年我应清华大学之聘也来到北京。

虽然住得不近, 也还时不时有机会见面。

1951年2月, 我母亲在上海去世, 我奔丧回南。

回到北京, 家里人告诉我, 圣陶先生找过我, 说有要紧事儿。

我去了才知道是要写一个讲语法的连载, 在《人民日报》上发表, 主要是供报刊编辑以及一般干部参考。

发起这件事的是胡乔木同志, 他曾经问过语言研究所, 语言研究所不愿意承担, 才找到圣陶先生, 圣陶先生说可以找吕某人试试。

这就是《语法修辞讲话》的由来。

这件事在我的生话中形成又一个转折点。

1952年高等学校院系调整的时候, 我被分配到语言研究所, 做语法研究工作, 还在人民教育出版社兼任一名副总编辑圣陶先生是社长, 照料语文课本的编辑工作。

如果没有《语法修辞讲话》这件事, 很有可能我会跟着清华大学中文系并入北京大学, 或者调到别的大学去。

《语法修辞讲话》给我惹出许多事儿。

首先是到处邀请做报告, 其次是回答纷至沓来的读者来信。

过了几年, 好象没事儿了, 忽然有一天接到圣陶先生一个电话, 说是某方面的指示, 要写一篇批判《语法修辞讲话》的文章, 并且点名要圣陶先生写。

圣陶先生在电话里说, 这篇文章他不会写, “ 解铃还是系铃人, 还是请你勉为其难吧。

署名当然还是署我的名字。

” 这可把我难住了。

对于《语法修辞讲话》我也不怎么满意, 可是我的不满意跟那位不知道名字的发指示的同志的不满意, 大概不是一回事。

所以这篇文章很难写, 既要让考官满意, 也得让挨批者不太难堪。

好在已经过多次政治学习, 如何发言才算“ 得体” 已经多少有些经验。

饶是这样, 一千多字的文章还是写了一个星期, 登在《人民日报》上, 也不知道命题人是否满意。

《语法修辞讲话》的发表引起了一阵“ 语法热” , 一两年内就出版了十来种语法书。

圣陶先生大概也看过几种, 好象都不满意, 有一天跟我说“ 能不能写一本不用术语的语法书, 容易懂, 而且实惠” 我说’不用术语恐怕办不到, 少用几个, 象‘ 名词, 、‘ 动词’ 、‘ 主语’ 、‘ 谓语’ 等等, 也许能够办到。

至于实惠, 也就是对说话、作文有帮助, 那就更难了。

” 圣陶先生当然没有叫我试写, 我可偷着试过好几次, 都是写着写着就写不下去了。

我希望有人能满足圣陶先生这个遗愿。

我在人民教育出版社照料初中汉语课本的编辑工作, 当时的计划是要把汉语和文学分成两套课本的。

实际工作是张志公同志负责, 但是我得认真审读, 提修改意见。

这套课本仅仅试用两年就不用了, 汉语和文学又合流, 恢复原先的语文课本的编法。

这时候我已经不兼人民教育出版社的职务, 但是圣陶先生叮嘱我好好审读新编的语文课本。

不久, 我在语言研究所主编的《现代汉语词典》的初稿陆续出来圣陶生先和朱文叔先生都是审订委员会的委员, 也只有他们二位认真提了些修改意见。

“ 文化大革命” 开始以后, 彼此不通音问。

我听说周总理设法保护文教界的一些老先生, 估计圣陶先生会在内, 也就放心了。

我自己则由隔离反省而集中学习, 而下干校, 又和二十多位同志于1971 年初提前放回北京, 仿佛做了一场希奇古怪的大梦。

这时候虽然仍然受驻机关的军宣队、工宣队管束, 已经基本上可以自由行动, 于是有一天我就去访问圣陶先生。

大概这个时候圣陶先生那里还是很少有客人来吧, 看见我非常高兴。

寒暄几句之后, 他睁大眼睛问我—至今我还记得很清楚—“ 你是什么罪名” 我说“ 反动学术权威加走资派, 双料打倒对象。

” 圣陶先生叹了口气, 半晌不说话。

后来互相交换熟人的消息, 圣陶先生扳着指头算了会儿说“ 我认识的人里边, 死了的和下落不明的, 十七个。

”圣陶先生和王伯祥先生是幼而同学, 长而共事, 交情很深。

伯祥先生那时候身体不好, 在家里很寂寞, 圣陶先生常常去看望他, 有时候乘公共汽车, 有时候步行。

二位老人的心情是不难理解的。

因此, 我也过些时候就去看看圣陶先生, 尽管没有多少话要说。

圣陶先生不是以书法知名的, 可是书以人重, 来求墨宝的还是很多。

我在上海的时候曾经得到他一副篆书短联。

1976年有人送我两张高丽棉纸, 我拿去请圣陶先生给我写点什么。

他写了两首诗送我, 是楷书写的。

华西初访犹如昨, 既接清芬四十年。

邃密深沈殊弗逮, 斌存虚愿欲齐贤。

并臻信达兼今稚谓使用现代语, 译事群钦夙擅场。

颇冀移栽名说部, ‘卑因橡笔得深赏。

这里既有溢美之辞, 也有勉励的话, 希望我翻译外国名著。

我又何尝不想在这方面多做点工作, 但是我也跟很多人一样, 时间不能完全由自己支配, 也就顾不上了。

在这以前, 圣陶先生也曾经在我女儿吕霞写的《在抗战中度过的童年》的前边题过一首《洞仙歌》, 那些短篇是原先发表在《开明少年》上, 后来剪贴成册的。

华西初访, 记见垂髻觑, 小试文心不吟絮。

叙离乡, 辗转汉浦湘奉, 更绕道遥傍滇池侨寓。

晨曾摊手稿, 开载于今,重读依然赏佳趣。

观感本童心, 暗喜轻愁带幽默, 时时流露。

待掩卷津津味徐甘, 却不免追怀西南羁绪。

1977年8月, 谢刚主国祯先生发起去承德避暑山庄游览, 邀请圣陶先生、唐搜同志和我同去, 圣陶先生由至善世兄随侍, 唐恻同志和我也都有家属陪同。

那时候避暑山庄还没有正式开放, 游人很少。

我们住在文津阁楼下, 非常清静。

早晚在松林中散步, 虽少花香, 不乏鸟语。

尽管只住了一个星期, 但是来去自由, 没有多人迎送, 也不要讲话和应酬, 圣陶先生心情很舒畅, 后来还屡次提到。

第二年夏天圣陶先生参加政协的视察组去四川, 路上患病, 回到北京去医院检查出来是胆结石, 做了手术, 在医院里住了三个多月, 健康大受影响。

这以后, 除年到烟台作短期旅行外, 就没有再出京了。

我最后一次晤见圣陶先生是1987年9 月8 日。

这一年他的健康情况比较稳定, 那一天正好有新华社的老摄影记者邹健东同志来给圣陶先生拍相片, 也给我们两人拍了一张合影, 圣陶先生兴致很好。

11 月17 日上午我去看望圣陶先生, 他因为晚上没睡好, 早餐后又睡着了, 我没有惊动他。

至善有事出去了, 我跟满子说说话就出来了。

后来我自己闹病, 住了一程子医院, 回家休养, 一直想去看圣陶先生都因循未去。

有一天张志公同志来看我, 说起圣陶先生, 他说他也好久没去看望了。

我们相约过几夭去看他老人家。

又过了几天, 志公在电话里告诉我, 圣陶先生又住院了。

最近几年, 他常常住院, 所以我也没放在心上, 打算过些时到医院去看他。

二月十六日早晨, 志公同志来电话, 说叶老去世了, 我后悔没早去医院。

第二天我自己患感冒躺下了, 追念往事, 做了一副挽联:交情兼师友, 四十八年, 立身治事, 长仰楷式。

道德寓文章, 一千万字, 直言曲喻, 永溉后生。

也只是在心里念道念道, 没有写出来送到民主促进会举行的追思会上去。

下联是天下的公论, 上联却是说出我个人的感受, 可是我相信, 象我这样受过圣陶先生言谈的影响、行事的感染的真是不知道有多少人啊!上接第页五创造能力的培养目标创造能力, 是从事创造活动产生出具有一定社会价值的新的观念, 新的物品的能力。