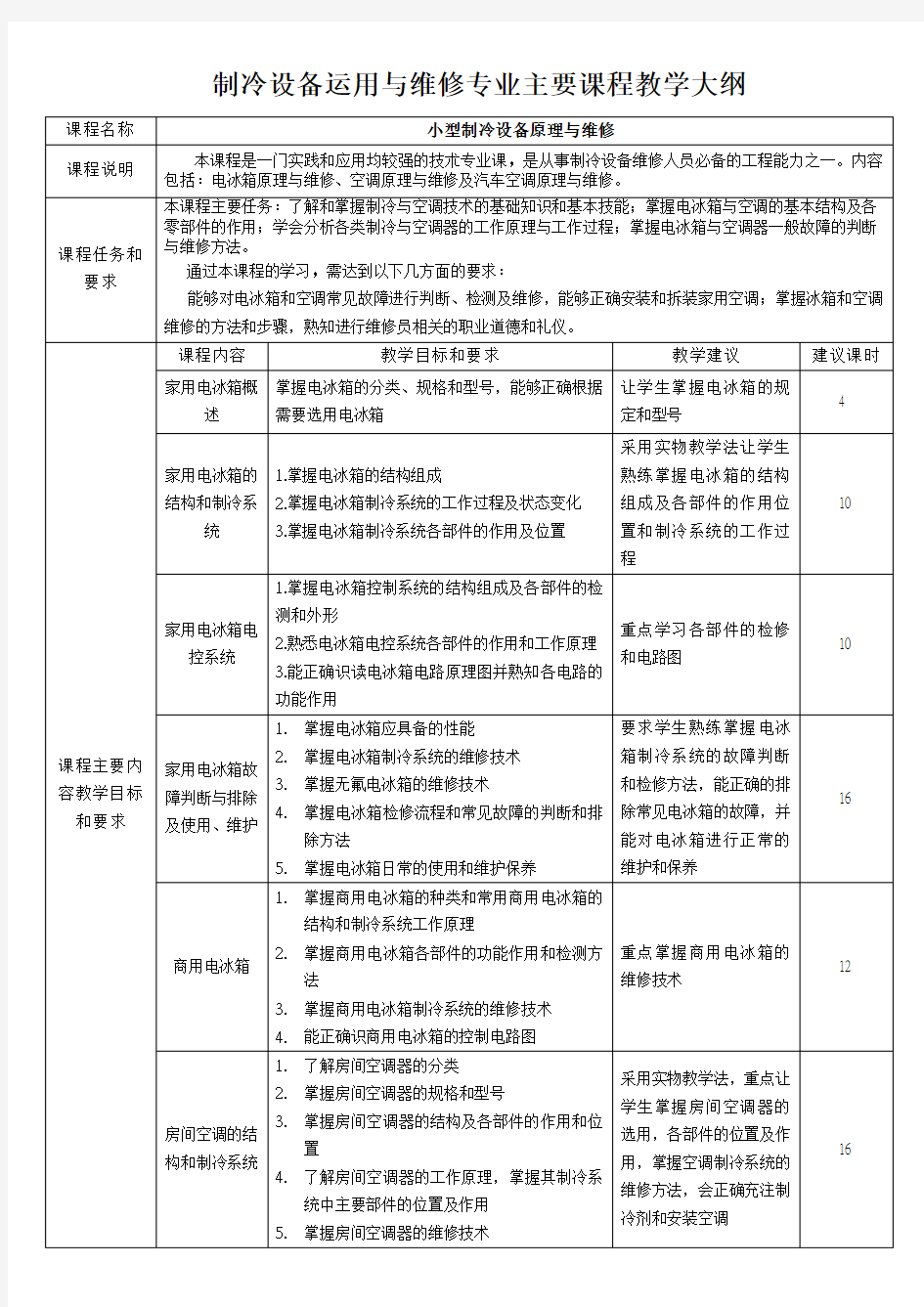

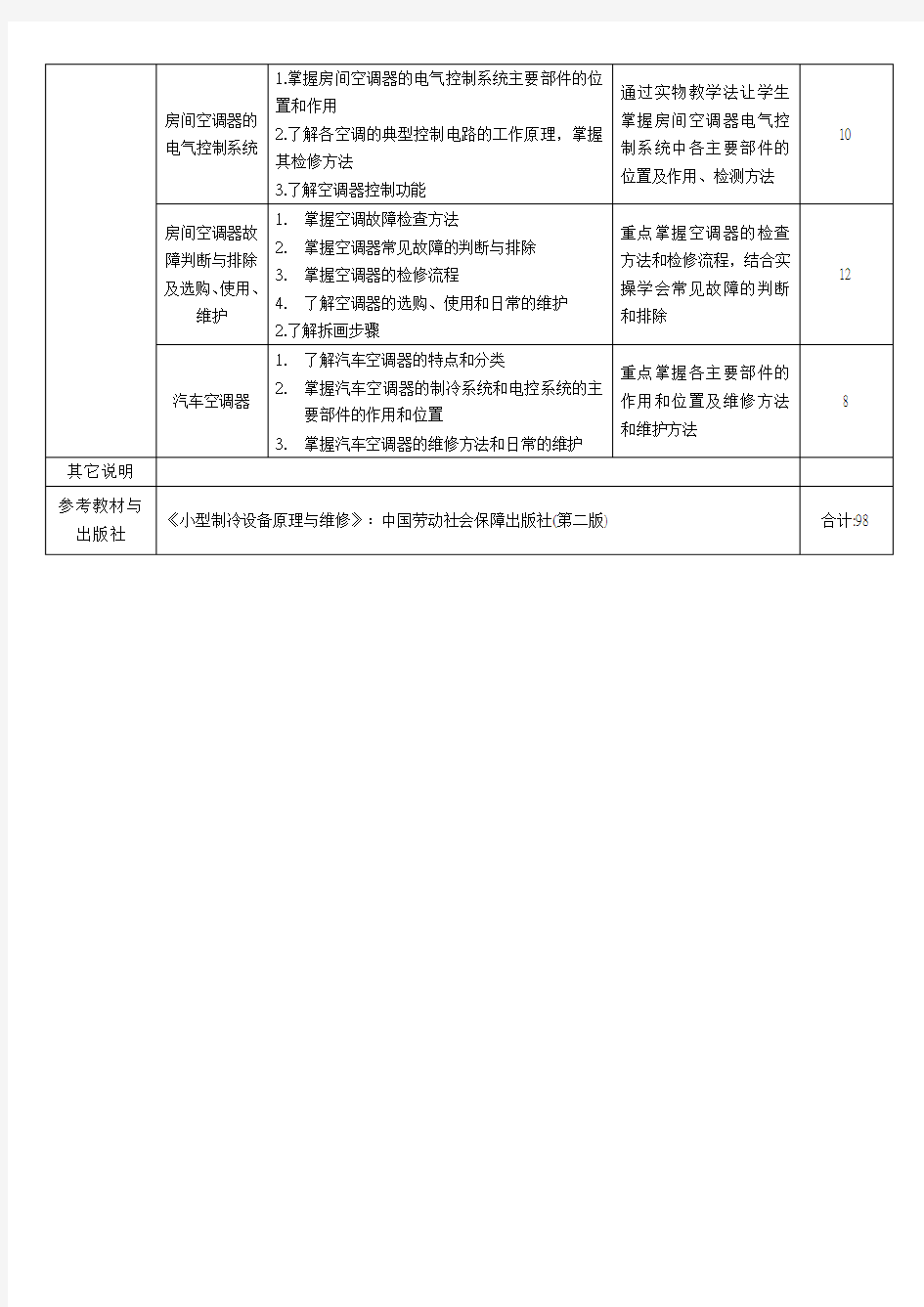

制冷设备运用与维修专业主要课程教学大纲(小型制冷设备原理与维修)

制冷设备运用与维修专业主要课程教学大纲

机械原理课程设计教学大纲

《机械原理课程设计》教学大纲 课程名称:机械原理课程设计 课程性质:集中实践教学环节必修课程 学分:2 学时:2周 授课单位:机电工程学院 适用专业:机电一体化专科专业 预修课程:《机械制图》,《高等数学》,《材料与金属工艺学》,《理论力学》,《材料力学》、《机械原理》。 开设学期:第三学期 一、课程设计教学目的与基本要求: 1.教学目的:机械原理课程设计是对机械类专业学生进行的一次设计实践性教学环节。其主要目的是进一步巩固、理解并初步运用所学知识,在接触和了解工程技术实际(如工程设计方法、工程设计资料等)的基础上,对学生进行较为系统的设计方法训练,以达到初步培养学生分析问题、解决实际工程问题的能力。 2.基本要求:机械原理课程设计实质上是进行机构运动简图的设计。因此,它的基本要求是:提出设计方案、选用机构类型及其组合,确定运动学尺寸、进行运动分析和动态静力分析、飞轮转动惯量的计算等等。完成必要的计算机三维绘图或编程、图纸绘制和编写设计计算说明书。机械原理课程设计中,作图求解或解析的方法均可采用。 二、课程设计内容及安排: 1.主要设计内容:课程设计内容可根据专业要求从以下项目中选定: (1)运动方案设计 (a)工作原理和工艺动作分解; (b)机械运动方案的拟定; (c)机械执行机构的选择和评定(连杆机构的设计及分析、凸轮机构设计、齿轮机构或轮系设计、其它基本机构设计); (d)根据工艺动作和协调要求拟定运动循环图; (e)机械传动系统的设计选择和评定; (2)执行机构尺寸设计

(a)执行机构各部分尺寸设计; (b)机构运动简图; (c)飞轮转动惯量的确定; (d)机械动力性能的分析计算。 (3)编写设计说明书。 (4)答辩。 2.时间安排:在机械原理课程和其它先修课程完成后,安排2周时间进行机械原理课程设计。 三、指导方式:集体辅导与个别辅导相结合 四、课程设计考核方法及成绩评定: 1.考核方式:根据设计图和设计说明书及答辩进行成绩评定,不再考试。 2.成绩评定:由1~2名教师组成答辩小组,对学生完成的设计图和设计计算说明书的内容进行提问,并根据学生回答问题的正确性以及设计内容,按优秀、良好、中等、及格和不及格进行评分。 五、课程设计教材及主要参考资料: [1]牛鸣岐主编.《机械原理课程设计手册》.重庆大学出版社,2001年 [2]郑文纬主编.《机械原理》第7版.高等教育出版社,1997年 [3]孙桓主编.《机械原理》第7版.高等教育出版社,2006年 [4]朱理主编.《机械原理》第1版.高等教育出版社,2004年 大纲撰写人签字:学院章 学院负责人签字:年月日

汽车运用与维修专业实训教学大纲

哈尔滨市正德实用技术中等职业技术学校 汽车运用与维修专业实训 教学大纲

汽车运用与维修专业 《汽车维护与保养》实训教学大纲

汽车维护与保养实训教学大纲 一、课程简介 1.课程名称:汽车维护与保养 2.适应专业:汽车运用与维修 3.课程性质:是汽车运用与维护专业的一门专业核心课程。功能在于培养学生具备从事汽车各类里程和各专项保养作业的基本职业能力。通过学习,学生能从事汽车维修企业工作频率最高的各类保养工作;能综合运用各核心课程的知识解决实际问题;养成规范作业、有序工作的习惯;也为学习汽车专业的其他课程的学习打好基础。先期课程为汽车发动机构造、汽车底盘构造、汽车电器基础,后期课程为二手车评估等。 4.课程特色:以学生为本位的项目教学,按照汽修厂工作过程设计教学过程,以工作任务为单元组织教学,突出实践在课程中的主体地位,用工作任务来引领理论,使理论支撑实践。 二、课程目标 知识目标: 1)掌握汽车发动机定期保养的内容、保养的工艺。 2)掌握汽车底盘的保养的内容、保养的工艺。 3)掌握汽车空调系统保养工艺。 4)掌握汽车灯光保养内容、保养方法。 能力目标: 1)具有汽车发动机定期维护和保养能力 2)具有汽车底盘各系统定期维和护保养能力 3)具有汽车空调系统定期维护和保养能力 4)具有汽车灯光维护和保养能力 综合素质目标: 1)培养学生吃苦耐劳敬业精神 2)培养学生具备理论与实践相结合的能力 3)培养学生自主学习能力 4)培养学生创新能力…… 三、课程内容及要求 汽车维护与保养课程内容通过项目任务作为教学载体传授知识,并通过多媒体课件形式进行结构与原理知识的展示,最后通过实物教学进行巩固和熟练。

机械制图(含CAD)课程教学大纲

《机械制图》(含CAD)课程教学大纲 课程名称:机械制图/Mechanical Drawing 课程编码:课程类型:学科基础课 总学时数/学分数:129 实验(上机)学时:33 适用专业:机械制造与自动化、汽车运用技术、数控技术、汽车检测与维修技术等 先修课程:平面几何、立体几何、机械制图(中职)、计算机应用基础 制定日期:2006年2月 一.课程性质、任务和教学目标 本课程是高等职业技术教育和高等工程专科教育机械类专业的一门主干技术基础课。它既是培养获得工程师初步训练的高级工程技术应用型人才的一门主干技术基础课,其主要目的是培养学生正确运用正投影法来分析、表达机械工程问题,绘制和阅读机械图样的能力和空间想象能力,它又是学生学习后继课程和完成课程设计与毕业设计不可缺少的技术基础。 通过本课程的学习,学生能够达到以下目标: 1.掌握国家标准《技术制图》与《机械制图》及其有关规定; 2.掌握投影法(主要是正投影法)的基本理论及其应用; 3.了解正等轴测图和斜二等轴测图的基本画法; 4.掌握机件的表达方法; 5.掌握中等复杂程度机械图样的绘制和阅读; 6.了解查阅和使用制图有关手册的方法; 7.了解计算机辅助绘图系统的组成和背景知识; 8.掌握AutoCAD的基本绘图技能。

三、实验内容及要求 第一学期全为课堂讲授,要求学生自备绘图工具; 第二学期在机房讲授和上机,要求学生有良好的计算机应用基础。 四、学时分配表 五、教学方法与手段 本门课采用课堂讲授形式。课堂教学采用传统教学与多媒体教学相结合。由于课程内容很多,在整合过程中把部分章节内容的习题课调整到计算机绘图中有利于学生能力培养。用于基本概念、基本理论及应用的课堂讲授约占总学时的约45%的时间。习题课与上机操作约占总学时的约55%的时间。

《现代通信原理》教学大纲

《现代通信原理》教学大纲 课程编号:CE3009 课程名称:现代通信原理英文名称:Principles of Modern Communications 学分/学时:2/32 课程性质:必修 适用专业:信息安全专业和网络工程专业建议开设学期:5 先修课程:信号与系统/随机过程开课单位:网络与信息安全学院 一、课程的教学目标与任务 本课程是一门综合性较强的专业平台基础课。是模拟电路、信号与系统、高频电路、数 学等在通信中的综合运用,是学习通信技术特别是无线通信技术必不可少的一门重要基础课, 目的是使本专业学生掌握较广泛的现代通信理论和基本技术。 本课程系统阐述数字通信理论的基本概念和数字通信各个主要环节的基本原理,使学生 掌握现代数字通信原理的基本概念和基本原理,为学生进一步学习和掌握各种现代数字通信 技术准备必要的基础理论,以提高分析问题和解决问题的能力,为后续《无线通信网络安全》 课程的学习打下基础。 二、课程具体内容及基本要求 (一)绪论( 2学时) 理解通信系统的组成模型。通信系统的分类和通信方式。掌握信息及其度量、通信系 统的主要性能指标。 1.基本要求 (1)了解通信消息、信息、信号及通信系统的通信方式。 (2)理解数字信号与模拟信号及其调制和解调。 (3)掌握通信系统的构成、分类及模型,通信系统的性能指标。 2.重点、难点 重点:通信系统的基本组成和基本特点。 难点:通信系统的基本组成和基本特点。 3.作业及课外学习要求: 阅读通信方面相关资料 (二)无线传输信道( 4学时) 了解信道的定义和模型,理解加性噪声。掌握无线信道传播特性和路径损耗的分类及 特点。了解信道容量与信噪功率比、信道带宽的相互关系。 1.基本要求 (1)了解无线信道传播特性。 (2)掌握衰落信道路径损耗。 (3)掌握小尺度衰落和多径效应原理。

《机械原理课程设计》课程教学大纲

《机械原理课程设计》课程教学大纲 一、课程与任课教师基本信息 二、课程简介 机械原理课程设计是机械类各专业学生在学习了机械原理课程后进行的一个重要的实践性教学环节,是为培养学生机械系统运动方案设计和创新设计能力、应用计算机解决工程实际中各种机构设计和分析能力服务的。 三、课程目标 本课程教学的总体目标是:通过本课程设计的训练,使学生学会常用机构的分析和综合方法,并具有进行机械系统运动方案(创新)设计的初步能力。 1) 通过课程设计大跨度的训练,使学生对所学知识有个完整的概念,锻炼学生综合运用所学理论和方法的能力; 2) 通过对某些机构的发明构思,锻炼学生创新设计的能力; 3) 通过对设计方案中某些机构进行分析和设计,进一步提高学生应用技术资料、运算和绘图的能力; 4) 通过对课程设计中某些计算内容编程上机运算,使学生更清楚认识计算机在工程设计中的意义,提高他们利用计算机的能力。 四、与前后课程的联系 先修课程有:高等数学、普通物理、机械制图、理论力学、机械原理等。

后续课程:机械设计、专业课程及专业选修课程、毕业设计等。 五、教材选用与参考书 1.选用教材:孙桓主编.《机械原理》(第8版).高等教育出版社,2013年. 2. 陆凤仪主编.《机械原理课程设计》. 机械工业出版社, 2002年. 3. 师忠秀主编.《机械原理课程设计》. 机械工业出版社, 2003年. 六、课程设计进度表 七、教学方法 本课程设计的教学方法是以教师课堂讲解和设计过程的现场指导相结合,启发学生的创造性设计思维,使学生具备进行机械系统运动方案设计的初步能力。 八、对学生的学习要求 1.学习本课程的方法 本课程是在机械原理课程结束后的一个综合训练环节,要多练多想,运用一般的机械原理和方法解决实际机构和机器的具体设计与分析问题。 2.学生完成本课程须耗费的时间 为掌握本课程的主要内容,要求学生投入全部精力到为期1周的课程设计中,达到具备进行机械系统运动方案设计的初步能力的目标。 3.学生的上课、讨论、计算说明书等方面的要求 认真听好设计指导课,做好笔记,积极参与教学互动;在设计过程中,主动与老师探讨问题;针对课程设计题,积极思考,培养自己的分析和计算能力。设计完成后,提交合格的设计图纸和课程设计说明书。

《汽车维修工程》课程教学大纲

《汽车维修工程》课程教学大纲 版本号:020341103 课程英文名称:Auto Service 课程总学时:40 讲课:40 实验:0 上机:0 适用专业:车辆工程,交通运输 大纲编写(修订)时间: 2017.5 一、大纲使用说明 (一)课程的地位及教学目标 本课程是车辆工程专业的一门专业方向课。通过本课程的学习,使学生掌握汽车维修理论基础、汽车维修工艺、汽车维修管理、汽车总成维修等知识。为学生提供从事汽车使用、维护以及维修所必须的专业知识。 (二)知识、能力及技能方面的基本要求 通过本课程的学习,培养学生在分析汽车零部件及总成失效模式的基础上,用理论分析和试验相结合的方法,研究汽车可靠性和结构设计、制造工艺及使用条件之间的关系,分析各失效模式的产生机理和影响因素,为合理使用汽车、科学试验汽车、正确设计汽车,提高汽车使用的可靠性提供依据。使学生了解汽车维修的制度、方法以及我国维修行业的状况,掌握必要的汽车主要总成的维修技能。 (三)实施说明 1、本课程主要阐述了汽车零部件的失效理论、汽车可靠性的理论基础;维修的基本概念、国内外汽车维修制度的概念的概况;汽车维护作业的分类及组织;汽车维修的工艺;汽车修理作业的组织、汽车大修的工艺过程;汽车接收、零件清洗情况、检验分类、总成的装配与实验等工艺要求;汽车零件的机械加工、焊接、喷涂、电镀、粘接等修复方法;汽车主要总成的故障诊断与维修方法。 2、本课程重点是汽车零部件的失效理论、汽车可靠性理论基础;汽车大修的工艺过程;汽车总成的装配与实验等工艺要求;汽车主要总成的故障诊断与维修方法。 3、在教学过程中将侧重培养应用型本科人才的需要,注重对学生应用能力的培养。力求反映最新研究成果对汽车使用可靠性的提高和影响,注重理论联系实际。 (四)对先修课的要求

《通信原理》课程教学大纲.

《通信原理》课程教学大纲 课程编号: 课程名称:《通信原理》 参考学时:60 实验学时:18 先修课及后续课:先修课:电路原理、模拟电子技术基础、数字电子技术基础 后续课:现代DSP技术 (一)说明部分 1.课程性质 本课程是通信工程、电子信息工程本科专业的一门重要的专业基础课,授课对象为在校本、专科学生。该课程设置的目的是使学生学习和掌握通信原理的基本知识,为后续专业课程的学习打下良好的基础。 2.教学目标及意义 通过本课程的学习使学生掌握通信系统基础理论知识,使学生掌握典型通信系统的组成、工作原理、性能特点、基本分析方法、工程计算方法和实验技能等。了解通信技术当前发展状况及未来发展方向。为学生学习后续专业课程提供必要的基础知识和理论背景,为学生形成良好的专业素质打好基础。 3.教学内容和要求 通信系统是通信、电子信息及相关专使学生学习和掌握通信原理的基本知识,它运用了高等数学、概率论、线性代数等专业数学知识,以及信号与线性系统分析方法,进一步为学生在确知信号的谱分析、随机信号(随机过程)和噪声的统计分析方面打下坚实的数理基础。在此基础上要求学生掌握模拟通信系统的基本知识、分析方法和噪声性能。掌握模拟信号数字化技术的基础理论。重点分析数字通信系统的数学模型、误码特性、差错控制编码。并从最佳接收观点提出统计通信理论的基础知识,使学生能够掌握当前通信系统建模和优化的思维方法。 本课程配有通信原理实验,主要涉及的内容有对模拟信号的数字化部分如:脉冲幅度调制PAM、脉冲编码调制PCM、增量调制△M等;有数字信号的调制部分如:二相PSK(DPSK)、FSK等。 4.教学重点、难点 教学的重点在于模拟信号的编码、数字信号的传输及差错控制部分。其中基带传输部分介绍的无码间串扰系统及频带传输部分介绍的最佳接收是难点。 5.教学方法和手段 本课程需要运用先修的高等数学、概率论、线性代数等专业数学知识,信号与系统分析方法,又涉及到后续专业课程的各个领域,本课的理论性和应用性均较强。因此教学上采用课内和课外教学相结合。课内以课堂教学为主,课后学生自学部分内容的形式,课外教学则

《机械原理》课程教学大纲

《机械原理》课程教学大纲一、课程基本信息

二、课程内容及基本要求 绪论 了解机械原理的研究对象、内容及在教学计划中的地位。 第一章平面机构的结构分析 了解研究机构结构的目的。 理解运动副、运动链、机构的概念。 掌握机构运动简图的画法、机构的自由度计算。 掌握机构的组成原理和对机构进行结构分析。 本章重点:运动副、运动链、机构的物理概念。机构自由度计算。 本章难点:平面机构低副代替高副法 第二章平面机构的运动分析 了解机构运动分析的目的和方法。 掌握速度瞬心法及其在机构速度分析上的应用。 用相对运动图解法求机构的速度和加速度。 *用解析法对机构进行运动分析。(在机械原理课程设计中讲授) 本章重点:三心定理及应用 本章难点:用相对运动图解法求加速度 第三章平面连杆机构及其设计 了解平面连杆机构的应用及其设计的基本问题。 掌握平面四杆机构的基本形式及其演化,掌握平面四杆机构的曲柄存在的条件、压

力角和传动角、急回特性、机构的死点等主要特性。 掌握用图解法对刚体导引机构、函数机构(包括按急回特性)的设计方法,了解函数机构的解析法设计、轨迹机构和用连杆图谱设计平面四杆机构的方法。 本章重点:平面连杆机构的主要工作特性 本章难点:按巳知运动规律设计平面连杆机构 第四章凸轮机构及其应用 了解凸轮机构的应用和分类。 了解从动件的基本运动规律,包括等速运动规律、等加速等减速运动规律、余弦加速运动规律、正弦加速运动规律。 掌握用作图法设计平面凸轮的轮廓曲线。 了解解析法设计平面凸轮的轮廓曲线。 了解凸轮机构的基本尺寸的确定。 本章重点:作图法设计平面凸轮的轮廓曲线 本章难点:求作凸轮压力角 第五章齿轮机构及其设计 了解齿轮机构的应用与分类。 掌握齿廓啮合的基本定律、渐开线及其性质。 掌握渐开线齿轮的各部分名称及标准齿轮的尺寸。 掌握直齿圆柱渐开线齿轮传动:正确啮合条件、可分性、重合度、无侧隙啮合条件和齿廓工作段。 了解渐开线齿轮的切制原理、根切现象、无根切现象的最少齿数。 掌握齿轮变位的原理、最小变位系数、无侧隙啮合方程和变位齿轮传动的类型。 了解平行轴斜齿圆柱齿轮传动:齿廓的形成,端面、法面及轴面参数,正确啮合条件,基本尺寸计算,当量齿数,重合度、主要特点。 了解蜗轮蜗杆机构:形成、分类、正确啮合条件、主要参数和特点。 了解直齿圆锥齿轮传动:齿廓的形成、背锥、当量齿数和基本尺寸计算。 本章重点:平面直齿传动原理及尺寸计算 本章难点:变位齿轮传动 第六章轮系及其设计

汽车维修基础-课程教学大纲

中等职业学校汽车维修基础 教学大纲 课程编号:ZYKC201102 适用专业:汽车运用与维修 修订年月:2012年7月16日 修订人: 建议课时数: 136 学分:6

一、课程名称 课程名称:汽车维修基础 二、课程性质 本课程是中等职业学校汽车运用于维修专业的,专业课程的基础课程。本课程具有非常高的综合性,打破了传统的学科体系,把多门不同学科的课程融会贯通成为一门课程。其主要功能是为汽车运用于维修专业的专业课打基础。通过136学时的学习,学生可以掌握汽车维修专业课所要求的基础知识和技能,培养学生的专业素养;安全、环保知识;职业道德素养;使学生掌握汽车维修必备的基础知识,能熟练使用工具和量具,具备对汽车维护、调整、维修的基本技能,为进一步学习,汽车电气维修、汽车发动机维修、汽车车身维修、汽车传动系维修打下基础,是一门非常重要的专业基础课程。 三、课程设计思路 本课程应当体现为学生考虑,选择内容简单实用为原则,涉及到汽车识、读图,汽车机械基础,汽车材料基础,工、量具基本设备的使用、汽车电工电子技术基础、液压传动、安全环保的内容。为以后的专业课学习打下扎实的基础,本课程应当为专业基础课程的核心课程。本课程立足于实际能力培养,对课程内容的选择标准作了根本性改革,打破以知识传授为主要特征的传统学科课程模式,转变为以工作任务为中心组织课程内容和课程教学,让学生在完成具体项目的过程中来构建相关理论知识,并发展职业能力,所有内容均以汽车为载体让学生有选择性的学习,按照情境学习理论的观点,只有在实际情境中学生才可能获得真正的职业能力,并获得理论认知水平的发展,因此本课程要求打破纯粹讲述的教学方式,实施项目教学以改变学与教的行为。这是教学模式的一个重大转变,要有力地推动这一转变,需要以项目为载体来组织课程内容。在项目课程设计中,项目载体设计是一个关键环节,本课程以实际工作情景设置任务,完成任务均为生产实践任务,体

机械制图教学大纲

机械制图教学大纲 一、说明 1.课程的性质和内容: 本课程是一门实践性和应用性较强的技术基础课。内容包括:机械 图样的绘制与识读基础、机械图样的表达、机械图样的识读、计算 机绘图基础等。 2.课程的任务和要求: 本课程的任务是培养学生具有一定的空间想象能力和基本的绘图 技能,具有一定的识读机械图样能力和初步的图示表达能力,通过 学习计算机绘图的初步知识,能够绘制简单的图形。 通过本课程的学习,达到以下几方面的要求: (1)能识读中等复杂程度的零件图。包括想象该零件的结构形状;了解图样中有关技术要求,如表面粗糙度、极限与配 合、形状和位置公差的符号及其含义。了解零件测绘的一 般方法。 (2)能识读中等复杂程度的部件装配图。包括了解装配图的画法规定和特殊表达方法;分析装配图中各零件的形状轮廓 以及零件之间的相对位置、配合性质和连接形式等。能绘 制简单的装配图。 (3)在教师指导下,能独立操作计算机绘图软件,绘制简单的图样。 3.教学中应注意的问题: (1)考虑到技工学校学生的知识基础和年龄特点,在教学过程中应特别注意由感性认识到理性认识,从简单到复杂,逐 步掌握投影理论知识,建立空间概念,完成由物画图到由 图到想物的两次转化,达到熟练地运用“形体分析法”和 “画形分析法”识读机械图样的教学目的。 (2)根据技工学校的培养目标,本课程在教学中必须注重以识读为主,识读和绘图相结合,以绘图促识图的原则。由于 本课程实践性较强,在教学中,必须充分注意讲和练的结 合,制图教学与生产实习相结合,要尽量利用与本专业有 关的零部件图例或实物组织教学。 (3)随着计算机技术的迅速发展与普及,计算机绘图正在逐步取代手工尺规绘图。建议在教学过程中加强手作图训练, 适当减少尺规绘图的工作量。 (4)制图国家标准是绘制技术图样的技术法规,是制图教学内容的根本依据。教学中应努力树立并逐步强化学生的标准 化意识。

移动通信原理与系统-教学大纲

《移动通信》课程教学大纲 一、课程名称:(移动通信原理与系统) ( 32学时) 二、先修课程:通信原理、通信网基础 三、适用专业:通信工程专业 四、课程教学目的 本课程是通信工程本科专业课。移动通信是当今通信领域发展最快、应用最广和最前沿的通信技术。移动通信的最终目标是实现任何人可以在任何地点、任何时间与其他任何人进行任何方式的通信。移动通信技术包括了组网技术、多址技术、语音编码技术、抗干扰抗衰落技术、调制解调技术、交换技术以及各种接口协议和网管等等多方面的技术。因此从某种意义上可以说,移动通信系统汇集了当今通信领域内各种先进的技术。通过本课程的学习使学生了解和掌握移动通信的基本理论,了解和掌握移动通信的发展、蜂窝移动通信系统的基本概念、移动通信的信道、移动通信系统的调制和抗干扰技术、语音编码技术、移动通信中的多址接入、移动通信网以及GSM系统、CDMA系统和3G技术以及未来无线通信的发展等。 五、课程教学基本要求 1.理解和掌握无线信道和传播、传播损耗模型; 2.掌握移动通信中的信源编码的基本概念和调制解调技术; 3.理解和掌握移动通信中的各种抗衰落抗干扰技术; 4.掌握移动通信系统的组网技术; 5.掌握GSM移动通信系统、理解GPRS系统的基本原理以及EDGE的基本原理; 6.掌握基于CDMA20001X系统、WCDMA系统和TD-SCDMA系统的基本原理和应用; 7.了解未来移动通信的发展。 六、教学内容及学时分配(不含实验) 第一章概述 1学时 第二章移动通信电波传播环境与传播预测模型 4学时内容: ●无线传播的特点以及对无线通信的影响; ●无线信道的特性,研究方法 ●无线信道的分析基础(分布,特性参数等) ●简单介绍建模技术和仿真技术基础 ●介绍常见的几种传播预测模型 ●说明应用范围和应用方法

机械原理课程设计教学大纲-机制Z

《机械原理课程设计》实践环节教学大纲 环节类别:课程设计学分:1 周数:1 面向专业:机械设计制造及其自动化 课程代码: F10004 先开课程:机械制图、机械原理 课程性质:必修课 一、说明 1、课程的性质、地位和任务 随着科学技术和工业生产的飞速发展,机械产品种类日益增多,自动化程度愈来愈高。这就要求设计者除综合应用各类典型机构的作用外,还要根据使用要求和功能分析,设计出结构简单、制造方便、性能优良、工作可靠、适用性强的机械系统。 机械原理课程设计是机械原理教学中的一个重要环节,是机械类各专业学生在机械原理课程学习后进行的全面、系统、深入的实践性教学,培养学生机械系统运动方案设计、创新设计及进行机构分析和工程设计的能力。 机械原理课程设计针对某种简单机器进行机械运动简图设计,包括机器功能分析、工艺动作过程确定、执行机构选择、机械运动方案评定、机构尺度综合等。通过机械原理课程设计,使学生巩固所学机械原理的知识和理论,培养开发创新机械的能力,实现用图解法进行机构的分析计算的基本要求,完成机械运动方案和机构设计。 2、课程教学和教改基本要求 通过机械系统运动方案设计,使学生融会贯通机械原理的理论和机构结构、运动分析、动力分析的方法;熟悉各类常用机构的类型、特点及设计要点,能够运用所学知识去观察、分析、解决简单的工程实际问题。要求学生完成机械系统整体分析和设计,提高运算、绘图及及查阅有关资料的能力,编写说明书,培养学生归纳、总结的表达能力。此外,还应加强理论与工程实际的结合,具备工程的观点,养成综合分析、全面考虑问题的习惯,和科学的、一丝不苟的作风。 机械原理课程设计是工科院校学生在大学期间利用已学过的知识进行的第一次比较全面、具有实际内容和意义的课程设计。机械原理课程设计是为了进一步巩固和加深学生所学机械原理知识和技能,并将其系统化;培养学生利用所学知识分析解决实际问题的能力;初步培养学生进行创新设计的能力;使学生初步掌握机械运动方案设计,并在机构分析与综合

汽车修理工 初级 教学大纲

汽车修理工(初级)教学大纲 一、课程的性质和任务 本课程是汽车运用与维修专业的专业课,在本课程设置中注重理论联系实际这个重要环节。本课程的任务是使学生掌握汽车的基本构造与原理;汽车的维护作业与检测;汽车常见故障的诊断与排除的基本知识和操作能力,为将来就业打下良好的基础。本课程共计120学时,其中理论部分40学时,实操部分80学时。 二、课程的基本要求 通过初级汽车级修工培训,熟悉汽车一般构造,能对汽车进行简单的维护与检测,对简单故障进行诊断与排除的操作能力。 会使用常用的工具、量具、仪器和设备;能识别简单的零件图,具有一定的绘图能力。 三、教学内容 模块一汽车的发动机部分 (一)理论部分 1.1 发动机的种类、总体构造和工作循环 1.2 发动机曲柄连杆机构的结构和工作过程

1.3 活塞环、活塞、汽缸和汽缸平面的技术标准1.4 发动机配气机构的结构和工作过程 1.5 汽油机电控系统的组成和工作过程 1.6 柴油机燃料供给系的结构和工作过程 1.7 发动机润滑系的结构和工作过程 1.8 发动机冷却系的结构和工作过程 1.9 发动机点火系统的结构和原理 (二)技能实训内容 2.1 发动机总体构造认知 2.2 曲柄连杆机构拆装 2.3 气缸盖拆装 2.4 正时皮带更换 2.5 更换活塞环 2.6 凸轮轴和液压挺杆拆装 2.7 进排气门拆装 模块二汽车底盘部分

(一)理论教学内容 1.1 底盘各总成的基本作用和组成 1.2 汽车传动系统的结构和工作过程 1.3 汽车转向系统的结构和工作过程 1.4 汽车制动系统的结构和工作过程 1.5 转向器、制动器、变速器、主减速器的拆装工艺(二)技能实训内容 2.1 变速器(2轴)拆装 2.2 钳式制动器的拆装 2.3 鼓式制动器的拆装 2.4 轮胎的拆卸和换位 2.5 转向器的拆装 2.6 更换传动轴 2.7 更换离合器 模块三汽车电气部分 (一)理论教学内容

中等职业学校机械制图教学大纲

附件1: 中等职业学校机械制图教学大纲 一、课程性质与任务 本课程是中等职业学校机械类及工程技术类相关专业的一门基础课程。其任务是:使学生掌握机械制图的基本知识,获得读图和绘图能力;培养学生分析问题和解决问题的能力,使其形成良好的学习习惯,具备继续学习专业技术的能力;对学生进行职业意识培养和职业道德教育,使其形成严谨、敬业的工作作风,为今后解决生产实际问题和职业生涯的发展奠定基础。 二、课程教学目标 使学生能执行机械制图国家标准和相关行业标准;能运用正投影法的基本原理和作图方法;能识读中等复杂程度的零件图;能识读简单的装配图;能绘制简单的零件图;能应用计算机绘图软件抄画机械图样。 具备一定的空间想象和思维能力,形成由图形想象物体、以图形表现物体的意识和能力,养成规范的制图习惯;养成自主学习的习惯,能够获取、处理和表达技术信息,并能适应制图技术和标准变化的需要;通过制图实践培养制定并实施工作计划的能力、团队合作与交流的能力,以及良好的职业道德和职业情感,提高适应职业变化的能力。 三、教学内容结构 教学内容由基础模块、综合实践模块和选学模块三部分组成。 1. 基础模块是各专业学生必修的基础性内容和应该达到的基本要求,教学时数不少于72学时。 2. 综合实践模块是本课程的综合应用部分,以测绘教学为主。 3. 选学模块是由学校根据专业培养的实际需要自主确定的选择性内容。 各模块中标“*”的内容,各学校可根据实际情况进行选择并安排教学。

四、教学内容与要求 基础模块

续表

续表

续表 综合实践模块

选学模块 五、教学实施(一)学时安排建议

光纤通信原理与技术课程教学大纲

《光纤通信原理与技术》课程教学大纲 英文名称:Fiber Communication Principle and its Application 学时:51 学分:3 开课学期:第7学期 一、课程性质与任务 通过讲授光纤通信技术的基础知识,使学生了解掌握光纤通信的基本特点,学习光纤通信系统的三个重要组成部分:光源(光发射机)、光纤(光缆)和光检测器(光接收机)。通过本课程的学习,学生将掌握光纤通信的基本原理、光纤通信系统的组成和系统设计的基本方法,了解光纤通信的未来与发展,为今后的工程应用和研究生阶段的学习打下基础。 二、课程教学的基本要求 要求通过课堂认真听讲和实验课,以及课下自学,基本掌握光纤通信的基础理论知识和应用概况,熟悉光纤通信在电信、通信中的应用,为今后的工作打下坚实的理论基础。 三、课程内容 第一章光通信发展史及其优点(1学时) 第二章光纤的传输特性(2学时) 第三章影响光纤传输特性的一些物理因素(5学时) 第四章光纤通信系统和网络中的光无源器件(9学时) 第五章光纤通信技术中的光有源器件(3学时) 第六章光纤通信技术中使用的光放大器(4学时) 第七章光纤传输系统(4学时) 第八章光纤网络介绍(6学时) 第九章光纤通信原理与技术实验(17课时) 四、教学重点、难点 本课程的教学重点是光电信息技术物理基础、电光信息转换、光电信息转换,光电信息技术应用,光电新产品开发举例。本课程的教学难点是光电信息技术物理基础。

五、教学时数分配 教学时数51学时,其中理论讲授34学时,实践教学17学时。(教学时数具体见附表1和实践教学具体安排见附表2) 六、教学方式 理论授课以多媒体和模型教学为主,必要时开展演示性实验。 七、本课程与其它课程的关系 1.本课程必要的先修课程 《光学》、《电动力学》、《量子力学》等课程 2.本课程的后续课程 《激光技术》和《光纤通信原理实验》以及就业实习。 八、考核方式 考核方式:考查 具体有三种。根据大多数学生学习情况和学生兴趣而定其中一种。第一种是采用期末考试与平时成绩相结合的方式进行综合评定。对于理论和常识部分采用闭卷考试,期末考试成绩占总成绩的55%,实验成绩占总成绩的30%,作业成绩及平时考勤占总成绩的15%;第二种是采用课程设计(含市场调查报告)和平时成绩相结合的方式,课程设计占总成绩的55%,实验成绩占总成绩的30%,作业成绩及平时考勤占总成绩的15%。第三种是采用课程论文(含市场调查报告)和平时成绩相结合的方式,课程论文占总成绩的55%,实验成绩占总成绩的30%,作业成绩及平时考勤占总成绩的15%。 九、教材及教学参考书 1.主教材 《光纤通信原理与技术》,吴德明编著,科学出版社,第二版,2010年9月 2.参考书 (1)《光纤通信原理与仿真》,郭建强、高晓蓉、王泽勇编著,西南交通大学出版社,第一版,2013年5月 (2)《光通信原理与技术》,朱勇、王江平、卢麟,科学出版社,第二版,2011年8月

x2040631机械原理课程教学大纲

x2040631机械原理课程教学大纲 课程名称:机械原理 英文名称:Theory of Machines and Mechanisms 课程编号:x2040631 学时数:72 其中实践学时数: 8 课外学时数:0 学分数:4.5 适用专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程、过程装备与控制工程 一、课程简介 机械原理课程是机械类各专业方向必修的一门重要的专业基础课。课程研究内容是有关机械的一些最基本的原理及常用机构的分析与综合方法,主要包括:机构结构分析的基本知识;机构的运动分析方法;机器动力学的基本知识;常用机构(齿轮机构、凸轮机构、连杆机构等)的分析与设计;机械传动系统运动方案的设计等。 通过《机械原理》课程的学习,使学生掌握机构学和机器动力学的基本理论、基本知识和基本技能,学会常用机构的分析和综合方法,并能够使用上述方法分析现有实际机械产品的结构合理性,分析其运动和动力性能;掌握机械设计时,机构的选型、组合、变异及机械系统的方案设计等问题,训练学生独立思考问题、查阅相关资料解决问题的能力,使学生初步具有拟定机械系统方案的能力。学习本课程可以为学生在专业课的学习以及今后的工作中进行机械设计、机械创新打下良好的基础。 二、课程目标与毕业要求关系表

三、课程教学内容、基本要求、重点和难点 (一)绪论 1. 了解机械原理研究的对象及内容,掌握机器、机构、机械的概念。 2. 了解学习机械原理的目的及方法,了解机械原理学科的发展现状。 (二)平面机构的结构分析 1. 了解机构运动简图的概念及其作用,掌握机构运动简图的绘制方法。 2. 掌握运动副的概念,理解并掌握平面机构具有确定运动的条件(重点),熟练掌握平面机构自由度计算(重点)。 3. 掌握机构的组成原理,掌握基本杆组的概念及平面机构的结构分类方法。 (三)平面机构的运动分析 1. 掌握用瞬心法作机构的速度分析。 2. 掌握同一构件上两点之间的运动关系以及两构件上重合点之间的运动关系,熟练掌握用矢量方程图解法进行平面机构的运动分析(重点、难点)。 3. 了解用矢量方程解析法进行平面机构的运动分析。 平面机构运动分析的基本理论与基本方法。 (四)平面机构力分析 了解平面机构力分析的基本理论与基本方法,掌握构件惯性力的确定方法(一般力学方法)及构件组的静定条件,掌握用图解法进行平面Ⅱ级机构的动态静力分析(重点)。 (五)机械效率、摩擦与自锁 1. 了解机械效率的概念,理解理想机械的意义,掌握机械效率的计算方法。 2. 了解总反力、摩擦角、摩擦圆的概念;掌握平面机构运动副中摩擦的分析方法;熟练掌握用图解法对平面机构进行考虑摩擦时的受力分析(重点)。 3. 掌握自锁的概念和条件。 (六)机械的平衡 了解机械平衡的目的及内容;掌握刚性转子的静平衡和动平衡的概念及计算方法。 (七)机械的运转及其速度波动的调节 1. 了解机械运转的三个阶段,了解机械产生速度波动的原因。 2. 掌握等效质量、等效转动惯量和等效力、等效力矩的概念;掌握机械运动方程式的求解方法。 3. 掌握机械系统等效动力学模型的建立方法;掌握周期性速度波动的调节方法(飞轮设计)。 (八)平面连杆机构及其设计

汽车维修专业教学大纲

江西省精英技工学校汽车维修专业教学大纲 一、培养目标 本专业主要面向“汽车后市场”,培养以适应市场需求,德、智、体、美全面发展,“综合素质高,专业知识新,动手能力强” 的适用性人才。要求学生具有较强实践技能和扎实专业技术基础理论知识,熟练基本操作技能和技巧,掌握现代汽车的维修工艺及先进的汽车检测、诊断技术,具备汽车维修中级技术技能,能独立排除现代汽车的一般常见故障,合理使用汽车检测设备和维修设备。成为适应社会需求的技能型人才。 二、教学目的 1、教育学生爱党爱国,听党的领导。引导学生树立正确的世界观、 人生观和价值观,培养学生具有良好的思想政治素质和职业道 德素养。 2、培养学生具有良好的应用写作和分析计算能力。 3、学习计算机的基础知识、常用操作系统的使用、文字处理软件 的使用信息获取、整理、加工能力、网上交互能力。 4、掌握机械制图、机械基础、电子电工技术等方面的基础知识和 应用技术。 6、具有正确使用工量具、电工电子仪器仪表的能力。 7、掌握现代汽车构造、汽车空调、汽车电气设备工作原理。熟悉 现代汽车的维修工艺和设备设施,并能掌握一般故障诊断和排 除方法,具有汽车维修中级工的操作能力。

三、教学要求 1、坚持以人为本,注重:“学艺先学做人”教育,专业教育与素质 教育有机结合以提高学生的职业实践能力和职业道德素质。 2、以就业为导向,加强学生的目标教育,在教育的目的和专业的 方向上要统一,在教学过程中贯穿教育目标要达到的最高点为 宗旨,让学生有目的的学,有兴趣的学。 2、本专业是一门实践性很强的课程,在教学中应加强理论与实践 的结合,多采用现场直观教学,尽可能应用教具、模型、实物 和多媒体辅助教学,以增强学生的感性认识。并着重实践动 手能力的培养。 3、实施因材实教,针对学生的实际情况,采取切实可行的教学方法, 便于学生理解和接受。在教学中,要积极改进教学方法,充分 体现教学中学生的主体作用和教师的主导作用,调动学生学习 的积极性和主观能动性。 4、向社会输送合格的并深受欢迎的毕业生。 四、学制 学制三年。 本专业实行2+1的教学模式(即:学校学习二年,工厂实践实习一年)。 五、课程安排 (一)、公共基础课 1、职业道德与职业指导

“通信原理”课程教学大纲

通信原理”课程教学大纲 Communication Principles” 课程编号: 适用专业:通信工程,电子信息工程,电子信息科学与技术和相关专业 学时数:84 学分数: 4.5 执笔者:刘维周编写日期:2009 年9 月30 日 一、课程的性质和目的 通信原理(Communication Principles )是通信、电子信息类专业的专业基础必修课,适合在三年级下学期时开设。本课程的任务旨在使学生掌握现代通信原理及各种通信系统分析、设计的基本方法。通过理论学习与实验环节掌握好本课程内容是学好后续各门专业课的前题。 二、课程教学内容 第1 章绪论 信息及其度量。通信方式,通信系统的组成、分类及其主要性能指标。 第2 章随机信号分析 随机过程的一般表述。平稳随机过程的定义、相关函数及功率谱密度。高斯过程。窄带过程。正弦波加窄带高斯过程。随机过程通过线性系统。 第3 章信道与噪声 信道定义及其数学模型。恒参、随参信道特性及其对信号传输的影响。分集接收。信道的加性噪声。信道容量的概念。 第4 章模拟调制系统 幅度(AM、DSC、SSB、VSB )、角度(FM、PM)调制的原理及其抗噪声性能。频分复用、复合调制、多级调制的基本概念。 第5 章数字基带传输系统 数字基带传输系统的基本结构。数字基带信号的常用波形、码型及其频谱特性。基带脉冲传输与码间干扰。无码间干扰的基带传输特性。部分响应系统。无码间干扰基带系统的抗噪声性能。眼图及时域均衡的基本概念。 第6 章数字调制系统

二进制数字调制系统原理及其系统的抗噪声性能。二进制数调系统的性能比较。多进制数字调制系统。改进的数字调制方式(MSK )。 第7 章模拟信号的数字传输 抽样定理。脉冲振幅调制(PAM )。模拟信号的量化。脉冲编码调制(PCM)。增量调制(厶M )。PCM系统和△ M系统的性能比较。时分复用和多路数字电话系统。 第8 章?????????? 数字信号的最佳接收* 数字信号接收的统计表述及最佳接收准则。确知信号的最佳接收。随机信号的最佳接收,起伏信号的最佳接收的基本概念。匹配滤波器。基带系统的最佳化。 第9 章差错控制编码 纠错编码的基本原理。常用的简单编码。线性分组码。循环码。卷积码。 第10 章正交编码与伪随机序列* 正交编码与码分复用。伪随机序列。伪随机序列的主要应用。 第11 章同步原理 载波同步的方法。载波同步系统的性能及误差分析。位同步的方法。位同步系统的性能及误差分析。群同步的方法。网同步的基本概念。 三、实验教学内容 1.HDB 3 编译码实验 2.移频键控(FSK)实验 3.移相键控(PSK)实验 4.抽样定理与脉冲调幅实验 5.? PCM 编译码实验 6. △ M 编译码实验 7.循环码(15,6)纠错编码实验 四、课程教学和实验教学内容的学时分配

汽车维修专业教学大纲23785

汽车维修专业教学大纲 本教学大纲适用于三年制中职中专汽车维修专业(两年在校学习,一年到厂实习),使读者在经过两年专业课程学习之后,掌握机械类基本知识,掌握常见汽车的构造,掌握汽车维修的常用知识和基本技能,能够对汽车常见故障进行检测和修理。 汽车构造部分 一、发动机的总体构造与原理 1、了解发动机的总体构造 2、了解发动机的类型、型号编制规则 3、了解发动机的评价指标及主要特性 4、掌握发动机的常用术语及四总程、二冲程发动机的工作原理 5、掌握汽油机与柴油机的区别 二、曲柄连杆机构 1、了解主要零件的运动与受力分析 2、了解各主要零件的材料、工作条件及要求 3、掌握曲柄连杆机构的作用、组成和工作条件,掌握主要机件 功用与机构 三、配气机构 1、了解配气机构两种结构类型的简单比较,主要零件的材料 2、了解配气相位的作用与原理 3、掌握配气机构的作用、组成和类型 4、掌握主要零件的功用与结构 四、汽油机燃料供给系 1、熟悉简单化油器的结构及可燃混合气浓度对发动机性能的 影响 2、了解空气供给装置,混合气的预热装置,进、排气管及排气 消声器的结构 3、掌握汽油机燃料供给系的作用、组成和可燃混合气的形成 4、掌握化油器五大装置及附属设备的功用、结构和工作原理 5、掌握典型化油器的构造;熟悉电喷发动机燃油供给系的基本 组成和工作原理 6、掌握汽油供给装置各部件的功用、结构和工作情况 五、柴油机燃料供给系 1、了解柴油机混合气的形成,燃烧过程以及不同结构燃烧室中 混合气的形成方式 2、了解柴油滤清器的结构,废气蜗轮增压及汽车的排气净化 3、掌握柴油机燃料供给系的作用、组成及燃烧室的结构 4、掌握喷油器、喷油泵、调速器、联轴器、供油提前角调节装 置及输油泵的功用、结构及工作情况。

机械制图课程教学大纲

机械制图课程教学大纲文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

青岛胶南珠山职业学校 《机械制图》教学大纲 课程名称:机械制图课程类型: 技术基础课适用专业:机电、汽修主撰人:刘巧玲 一、课程性质、目的和任务 《机械制图》课程是一门必修的技术基础课,同时又是一门培养学生空间思维和设计创造能力的专业基础课程。机械图样是表达和交流技术思想的重要工具,是工程技术部门的一项重要技术文件。本课程研究绘制和阅读机械图样的基本原理和基本方法,培养学生的制图能力、空间思维能力、构形设计能力和计算机设计绘图能力,并能学习、贯彻机械制图国家标准和有关规定。 通过本课程的学习,使学生在手工机械制图与计算机绘图方面达到以下基本要求: 1. 理解并掌握正投影的基本原理和作图方法; 2. 理解并掌握截交线和相贯线的画法; 3. 掌握常用件和标准件的规定画法、标记及有关标准表格的查用; 4. 掌握公差与配合的选用及标注法,能用公差标准、手册等正确标注零件图和装配图; 5.了解中等复杂程度机械零件和装配图的识读。 二、课程的基本要求 通过本课程的学习,学生应达到的理论水平和所具备的实践动手能力。 1.通过学习制图基本知识与技能,应熟悉国家标准《机械制图》的基本规定,学会正确使用绘图工具和仪器的方法,掌握绘图的基本技能、绘制出准确、图线分明、字体工整、图面整洁的图样。初步掌握徒手绘制草图的技能。

2.正投影法基本原理是识读和绘制机械图样的理论基础,是本课程的核心内容。通过学习正投影作图基础、组合体及其尺寸标注,应掌握运用正投影法表达空间形体的图示方法,并具备一定的空间想象和思维能力。 3.能阅读和绘制中等以上复杂的零件图和装配图。 4.能遵守《技术制图》《机械制图》国家标准的有关规定,会查阅有关图样涉及的标准结构、标准件以及《尺寸公差》等国家标准。 三、学时分配 第1章制图的基本知识与技能(10学时) (一)教学目标 能正确使用绘图工具和仪器,掌握平面图形画法的尺寸分析、线段分析。(二)教学重点 国家标准的一般规定。平面图形的尺寸标注及线段分析。 (三)教学内容 1国家标准?机械制图?的基本规定。 2.绘图工具和绘图方法。 3.几何作图。 第2章点、直线、平面的投影(14学时) (一)教学目标 掌握三视图的等量关系和方位关系,充分理解点、线、面的三面投影规律并会应用投影规律解决相关问题。 (二)教学重点 三视图的形成及投影规律;点、直线、平面的三面投影规律及应用。