TCD诊断快速入门

1. TCD 原理

经颅多普勒检测的目标是脑血管中流动的血细胞,将测得的多普勒频移自动

换算成血流速度,以音频、视频(多普勒信号的振幅、频率、时间的三维显示)形式输出,来反映脑血流动力学改变。

2.TCD 诊断

应综合分析脑动脉血流的方向与脑动脉血流动力参数才能更为准确。

2.1 脑动脉解剖

2.1.1 颈内动脉系统(脑前循环):颈总动脉分叉为颈外动脉(ECA)和颈内动脉( ICA ),后者通过破裂孔入颅内,依次分出眼动脉(OA )、后交通动脉(PCOA)、大脑前动脉( ACA )和大脑中动脉( MCA ),供应额叶、颞叶、顶叶和基底节等大脑半球前 3/5 部分的血流。

2.1.2 椎基底动脉系统(脑后循环):椎动脉(VA )由锁骨下动脉发出,通过颈椎横突孔,经枕骨大孔入颅,合成基底动脉(BA ),至脑桥上缘水平分为左右大脑后动脉(PCA),供应脑后部的2/5,包括脑干、小脑、大脑半球后部和部分间脑。

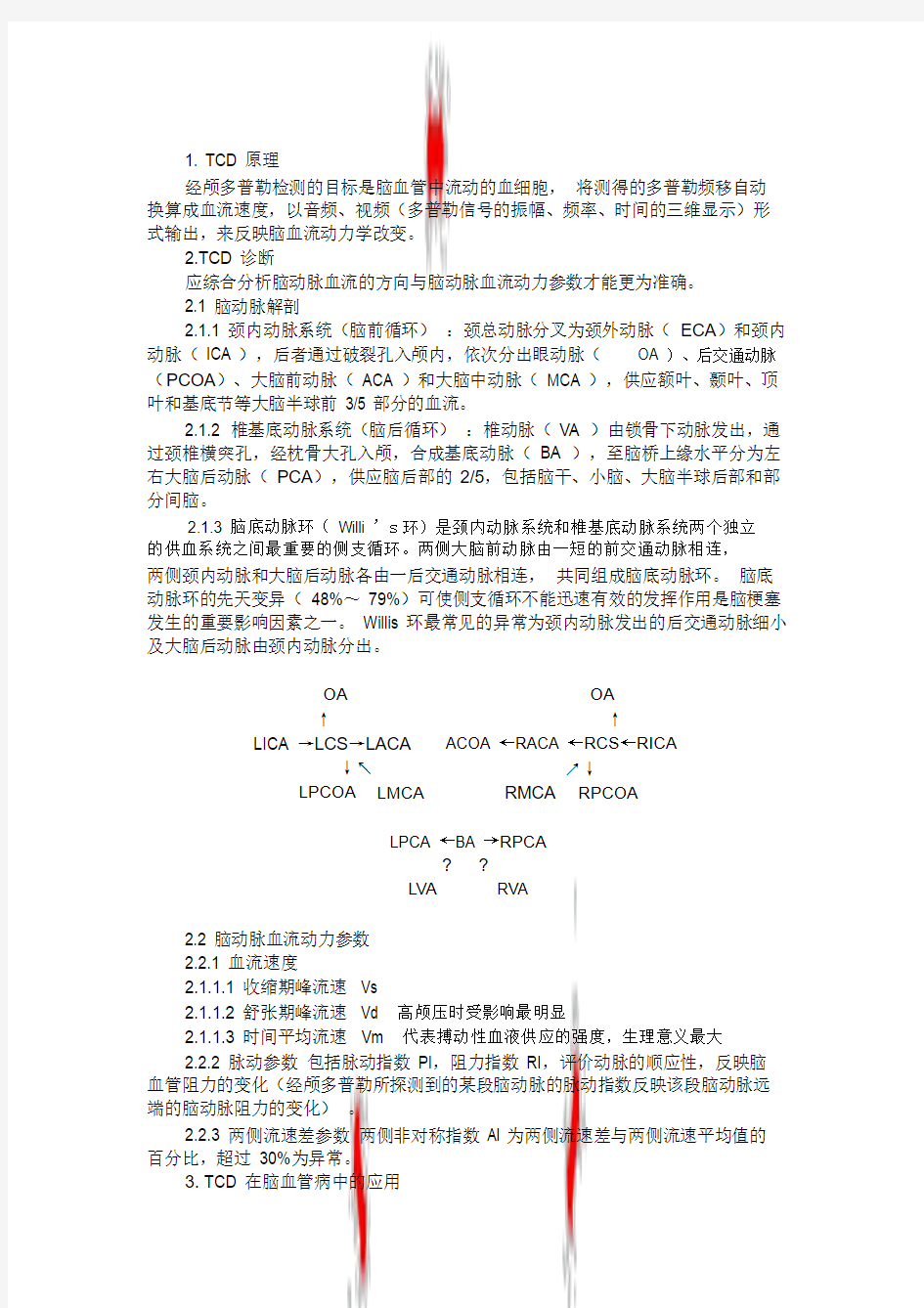

2.1.3 脑底动脉环( Willi ’s环)是颈内动脉系统和椎基底动脉系统两个独立

的供血系统之间最重要的侧支循环。两侧大脑前动脉由一短的前交通动脉相连,

两侧颈内动脉和大脑后动脉各由一后交通动脉相连,共同组成脑底动脉环。脑底动脉环的先天变异( 48%~ 79%)可使侧支循环不能迅速有效的发挥作用是脑梗塞发生的重要影响因素之一。 Willis 环最常见的异常为颈内动脉发出的后交通动脉细小及大脑后动脉由颈内动脉分出。

OA OA

↑↑

LICA →LCS→LACA ACOA ←RACA ←RCS←RICA

↓↖↗↓

LPCOA LMCA RMCA RPCOA

LPCA ←BA →RPCA

??

LVA RVA

2.2 脑动脉血流动力参数

2.2.1 血流速度

2.1.1.1 收缩期峰流速 Vs

2.1.1.2 舒张期峰流速 Vd高颅压时受影响最明显

2.1.1.3 时间平均流速 Vm代表搏动性血液供应的强度,生理意义最大

2.2.2 脉动参数包括脉动指数 PI,阻力指数 RI,评价动脉的顺应性,反映脑

血管阻力的变化(经颅多普勒所探测到的某段脑动脉的脉动指数反映该段脑动脉远端的脑动脉阻力的变化)。

2.2.3 两侧流速差参数两侧非对称指数 AI 为两侧流速差与两侧流速平均值的

百分比,超过 30%为异常。

3.TCD 在脑血管病中的应用

超声多普勒诊断技术与 X 射线、同位素辐射、核磁共振并列为医学的四大诊

断技术。因其无创性、检查方便、操作简捷、数据可靠、重复性好、能全面提供

脑动脉的血流动力学等诸多优点,已在医学基础研究与临床中得到广泛运用。

其临床应用范围主要有:脑血管痉挛、硬化、狭窄、闭塞、动静脉畸形、动脉瘤、颅内压增高等的诊断及病变范围和程度的判断。

3.1 脑动脉硬化症动脉粥样硬化大多发生在管径 500μm 以上的中、大动脉,常见于 CCA 、ICA 、VA 、BA 、Willis 及其分支的近侧端;弥漫性小动脉硬化鉴于管径 150~500μ m 的小动脉。脑动脉硬化( CAS)与正常人的 TCD 估测脑血流量( ECBF)对比可见:轻度 CAS 下降 15%,中度 CAS 下降 35%,重度 CAS 下降50%。脑动脉硬化( CAS)的 TCD 表现为:

①轻度:过度换气( HV )前后 Vm 下降不超过 30%, PI 增高不超过 60%;

②中度: HV 前后 Vm 下降不超过 20%,PI 增高不超过 50%;

③重度: HV 前后 Vm 下降不超过 10%,PI 增高不超过 30%。

3.2 短暂性脑缺血发作(Transient Ischemic attack,TIA )脑动脉硬化、狭窄或微栓子引起 TIA 时,局部脑血流量如介于神经元电机能衰竭阈值( 15~20ml/100g/ min )与膜机能衰竭阈值( 15~ 20ml/ 100g/ min)之间,多不发生缺血性脑水肿;或由于微栓子在短时间内溶解而血管再通,使轻微的脑水肿得以迅速消除,常使 MRI 、DSA 无异常发现。 TIA 的 TCD 可见脑动脉硬化、痉挛、狭窄,多通多深 TCD 还可以监测脑动脉血流中的微栓子。

3.3 脑梗塞( Infarction )大脑中动脉区梗塞时,如平均流速低于 30cm/s,多为大面积脑梗塞,预后差,其中流速低于 20cm/s 者多死亡;血流速度轻度降低多为皮层梗塞,依侧支循环情况,可为小片或大片梗塞;深部脑梗塞 TCD 无

特异性改变。大脑中动脉区梗塞时,侧支循环以大脑前动脉与大脑中动脉软脑膜吻合侧支为主,如病侧 VACA /健侧 VACA > 1,预后较好;病侧 VACA /健侧VACA <1,多恶化或死亡。

病例 1 ,男, 45 岁,因左侧肢体麻木无力 3 天入院,体检:左侧上下肢肌力3~4 度, CT 示右侧基底节区梗塞, TCD 提示右侧大脑中动脉狭窄(其远端

供血不足)。

入院出院

Vm PI Vm PI LICA34.50.933.40.9 LACA60.70.863.30.9 LMCA71.10.875.00.7 RICA25.8 1.029.0 1.0 RACA53.0 1.055.6 1.0 RMCA117.60.7113.70.7

TCD 病例 2 ,女,63 岁,右侧肢体麻木无力15 天,肌力

显示左侧颈内动脉颅外段、虹吸段及左侧大脑前动脉

4~5 度,CT 未见异常,

Vm 低于右侧,而PI

高于右侧;提示左侧大脑前动脉供血不足。

Vm PI

ICA CS ACA MCA ICA CS ACA MCA L21.926.836.260.7 1.4 1.2 1.2 1.0 R27.734.862.067.2 1.1 1.0 1.00.9

3.2 蛛网膜下腔出血( SAH)

SAH 继发迟发性脑血管痉挛( DCVS )可导致脑缺血(可逆性或持续性)甚

至脑梗塞,是 SAH 致残、致死的主要因素之一。因目前尚无肯定有效的治疗方法,关键在于预防。 TCD 监测可早期发现及观察其进展情况。 SAH 者大脑中动

脉Vm 在 120~140cm/s (VMCA / VICA >3)为轻度动脉痉挛( DSA 证实血管管径缩窄大于 50%),大脑中动脉 Vm 在 140~ 200cm/s间(VMCA /VICA 在 3~ 6 间)为中度动脉痉挛,大脑中动脉Vm >200cm/s(VMCA /VICA >6)为重度动脉痉挛( DSA 证实血管管径缩窄大于 80%),有脑梗塞倾向。大脑中动脉 Vm

>200cm/s (VMCA /VICA > 6)或发病 3 天内 Vm >120cm/s(VMCA /VICA >3),如无丰富侧支循环代偿能力,以后发展为脑梗塞的可能较大;4~14 天内Vm > 120cm/s(VMCA / VICA >3),或每日递增超过 15cm/s 提示有迟发性脑缺血性神经功能障碍(DINDS )可能。SAH 者 VMCA / VICA >6 或动脉瘤型SAH 病后 VMCA /VICA 值急剧增高,提示严重脑血管痉挛,应推迟手术。盐城市第一人民医院使用 TCD 动态监测 SAH 患者颅内外动脉脑血流动力学改变,发现SAH 继发迟发性脑血管痉挛(DCVS )发生于脑底动脉和其远端脑小动脉的 TCD 表现并不相同:前者表现为 Vm 与 PI 的增高,而后者表现为 PI 的增高伴较低

Vm ;两者的变化均早于临床症状出现,且与临床有良好的相关性。在SAH 后TCD 动态监测中,突然的流速增高或减低均为病情逆转的信号,必须立即分析

其原因并作相应处理,以阻止迟发性缺血性神经功能障碍(DINDS )的出现;由于 DINDS 好发于 PI 较高的一侧, PI 可作为一项早期诊断 SAH 继发 DINDS 的TCD 指标。

病例,女, 47 岁,突然头痛呕吐 4 小时入院;体检:意识清楚,脑膜刺激征(+),病理征(-),四肢肌力 5 度;头颅 CT 提示 SAH ,腰穿见血性脑脊液。病程第 7 天出现左下肢无力,肌力 4 度。经治疗,病程第 9 天左下肢肌力恢复至 5 度。

病程Vm

(天)LACA LMCA RACA RMCA BA

330.6122.370.284.038.8

730.8122.848.356.044.8

939.3120.276.372.446.5

1442.2102.171.184.050.4

病程PI

(天)LACA LMCA RACA RMCA BA

3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3

7 1.00.9 1.0 1.4 1.5

9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.0

140.80.80.70.80.7

3.3 脑出血

脑出血能引起即时的占位效应、脑组织破坏、颅内压增高、脑缺血。脑出

血的致死原因主要为占位效应、继发性脑缺血、血液成分改变。脑出血后脑血流

量的下降即刻发生,脑出血后的缺血体积可超过血肿的几倍,其发生机制为:血肿直接压迫周围脑组织,使血管床缩小;血肿占位效应;血肿释放的血管活性物质引起血管痉挛。脑出血后不仅血肿周围局部缺血,在缺血灶周围存在“半暗带”,严重时神经元发生不可逆的变性或坏死,还可引起远离出血灶的对侧大脑半球或小脑半球缺血,即经半球联系不能,而脑基底节出血对远隔部位的影响最常见于额叶,其次是颞叶、顶叶、对侧小脑及枕叶。脑出血后血肿占位效应和由此引起

的脑组织缺血水肿是脑出血致死致残的主要原因之一,TCD 可通过对脑底动脉

流速、阻力指数的观察,对其发生、演变及严重程度进行判断。盐城市第一人民

医院使用 TCD 动态监测脑出血后脑血流动力学改变,发现:脑出血后两侧 MCA 的 Vm 均可降低, PI 均可增高,但血肿侧较对侧更为显著。

病例 1,男, 61 岁,左侧基底节出血( 30ml)。

病程(天)LACA LMCA RACA RMCA

Vm

136.847.638.143.2 723.337.832.735.3 1428.429.732.733.6 2131.032.733.640.5 2835.336.237.041.4 3538.245.640.045.2

PI

1 1.3 1.3 1.1 1.1

7 1.5 1.3 1.2 1.2

14 1.9 2.3 1.5 1.7

21 1.6 1.8 1.4 1.3

28 1.1 1.4 1.1 1.0

35 1.2 1.2 1.1 1.1

病例 2李桂其,男, 65 岁,左侧外囊出血( 35ml)15 小时。

Vd Vm Vs PI

LMCA18.131.963.8 1.4 RMCA33.658.6109.4 1.3

病例 3,刘慧,女, 25 岁,左侧侧脑室出血,病程第 4 天,高颅压。

Vd Vm Vs PI LMCA11.643.5107.3 2.2

RMCA43.965.9106.00.9

BA12.939.392.2 2.0

病例 4,男, 40 岁,右侧基底节出血( 40ml)。甘露醇应用前后血流动力参

数对比。高颅压对舒张期脑动脉血流影响最大,应用甘露醇降颅压后,舒张期脑

血流动力明显改善。

MCA Vd Vm Vs PI

前11.243.1107.7 2.2

后22.043.991.8 1.6

病例 5,男, 78 岁,左侧颞叶出血( 50ml),病程第 4 天行 CT 导向锥颅血肿碎吸术。由于血肿占位效应得以清除,脑血流动力明显改善,其中舒张期最为明显。

Vd Vm Vs PI LMCA25.042.264.60.9 RMCA14.630.256.9 1.4

3.4 脑动静脉畸形

病例,男,50 岁,左颞顶枕叶出血,左枕叶动静脉畸形(MRI :5.1cm×4.8cm)。动静脉畸形破裂引起的脑出血,在急性期时,动静脉畸形的供血动脉呈高流速、

高阻力改变;在恢复期时,动静脉畸形的供血动脉呈高流速、低阻力改变。 TCD 显示左侧大脑中、后动脉为动脉畸形的供血动脉。

病程Vm

(天)LACA LMCA LPCA RACA RMCA RPCA BA

1044.893.165.549.159.541.436.8 4060.7113.784.064.669.855.655.6

病程PI

(天)LACA LMCA LPCA RACA RMCA RPCA BA

10 1.10.90.7 1.3 1.3 1.40.9

400.70.40.40.60.80.80.6