高考18个文言虚词巩固练习(可编辑修改word版)

高考 18 个文言虚词巩固练习

1.解释下列句中“而”字的用法和意义。

① 后狼止而前狼又至()

② 河曲智叟笑而止之曰()

③ 赵岂敢留璧而得罪大王乎()

④ 则天下之民皆引领而望之()

⑤ 以其求思之深而无不在也()

⑥ 结庐在人境,而无车马喧()

⑦ 余方心动欲还,而大声发于水上()

⑧ 君子博学而日参省乎己()

⑨ 而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母()

⑩ 今以秦之强而先割十五都与赵()

2.下列句中“何”字的意义与例句相同的两项是( )

例:作计何不量!先嫁得府吏,后嫁得郎君。

A.徐公何能及君也B.大王来何操

C.其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣D.邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也

E.至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也G.今单车来代之,何如哉

H.荣禄遇足下素厚,足下何以待之J.何不按兵束甲,北面而事之

3.对下列各句中“其”字的意义判断正确的一组是( )

① 臣从其计,大王亦幸赦臣② 于乱石间择其一二扣之

③ 今两虎共斗,其势不俱生④ 则或咎其欲出者

⑤ 蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富⑥ 其闻道也固先乎吾

⑦ 而予亦悔其随之而不得极夫游之乐也⑧ 以其求思之深而无不在也

⑨ 圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎

A.①⑧相同,②⑤相同B.③④相同,⑥⑨不同

C.⑥⑦相同,⑧⑨相同D.②⑤不同,④⑥相同

4.下列句中“若”字的意义分类正确的一组是 ( )

① 小虫伏不动,蠢若木鸡② 视之,形若土狗

③ 若亡郑而有益于君,敢以烦执事④ 天若有情天亦老

⑤ 若属皆且为所虏⑥ 又有若老人咳且笑于山谷中者

⑦ 君过矣,不若长安君之甚⑧ 若为佣耕,何富贵也

A.①② / ③⑤ / ⑥⑦⑧ / ④ B.①②⑥ / ③④ / ⑤⑦⑧

C.①②⑥ / ③④ / ⑤⑧ / ⑦ D.①②⑥ / ③④⑦ / ⑤⑧

5.下列句中“则”字的意义和用法相同的两项是 ( )

A.项王曰:“赐之彘肩。”则与之一生彘肩

B.此则岳阳楼之大观也

C.入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

D.于其身也,则耻师焉,惑矣

E.故木受绳则直,金就砺则利

6.下列句子中“乃”字的意义和用法相同的是( )

A.必以长安君为质,兵乃出B.当立者乃公子扶苏

C.而陋者乃以斧斤考击而求之D.大王亦宜斋戒五日,设九宾于廷,臣乃敢上璧。

E.使杞子、杨孙、逢孙戍之,乃还F.夫我乃行之,反而求之,不得吾心

G.侯生视公子色终不变,乃谢客就车H.尔其无忘乃父之志

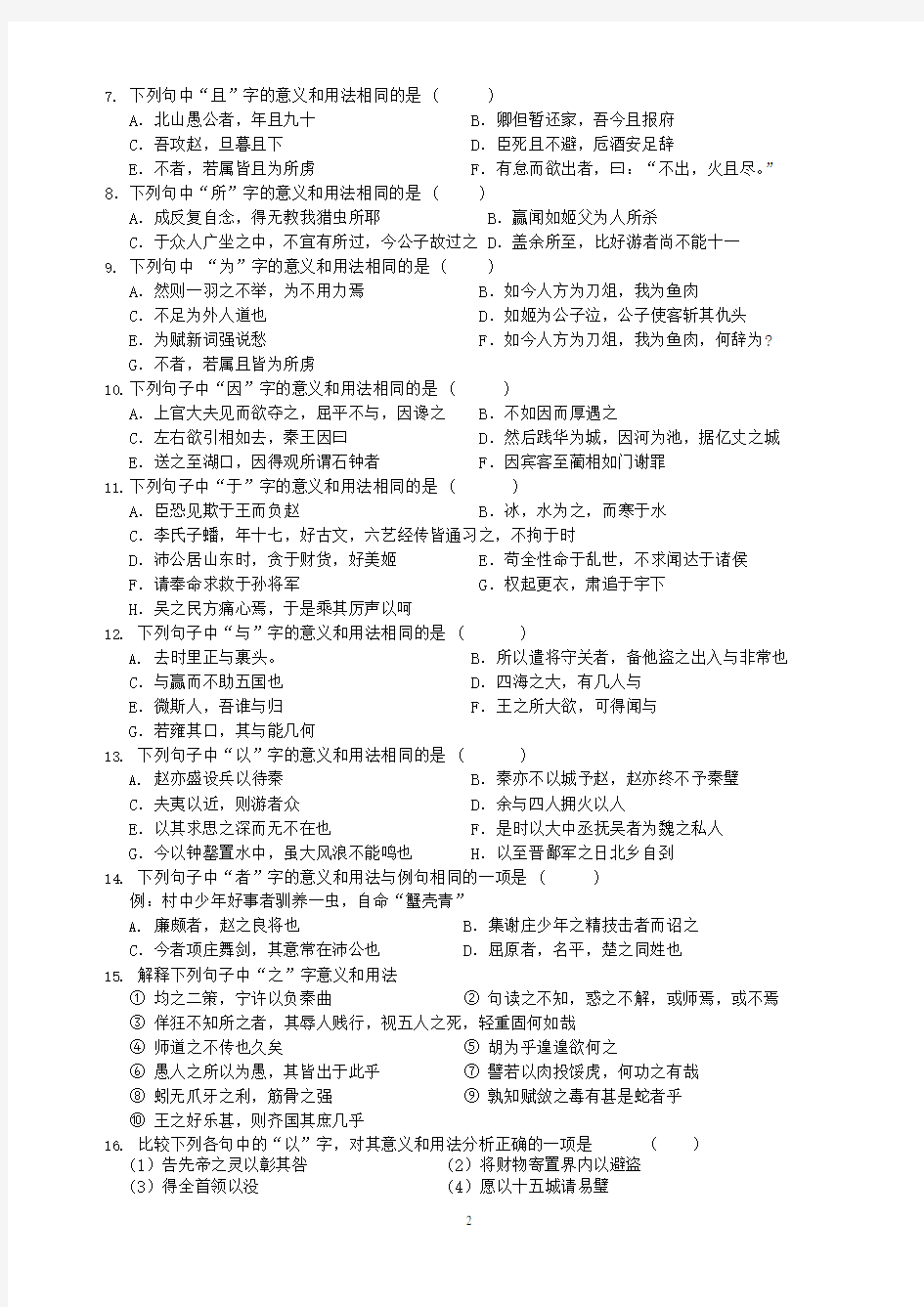

7.下列句中“且”字的意义和用法相同的是 ( )

A.北山愚公者,年且九十B.卿但暂还家,吾今且报府

C.吾攻赵,旦暮且下D.臣死且不避,卮酒安足辞

E.不者,若属皆且为所虏F.有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。” 8.下列句中“所”字的意义和用法相同的是 ( )

A.成反复自念,得无教我猎虫所耶B.赢闻如姬父为人所杀

C.于众人广坐之中,不宜有所过,今公子故过之 D.盖余所至,比好游者尚不能十一

9.下列句中“为”字的意义和用法相同的是 ( )

A.然则一羽之不举,为不用力焉B.如今人方为刀俎,我为鱼肉

C.不足为外人道也D.如姬为公子泣,公子使客斩其仇头E.为赋新词强说愁F.如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

G.不者,若属且皆为所虏

10.下列句子中“因”字的意义和用法相同的是 ( )

A.上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因谗之B.不如因而厚遇之

C.左右欲引相如去,秦王因曰D.然后践华为城,因河为池,据亿丈之城E.送之至湖口,因得观所谓石钟者F.因宾客至蔺相如门谢罪

11.下列句子中“于”字的意义和用法相同的是 ( )

A.臣恐见欺于王而负赵B.冰,水为之,而寒于水

C.李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时

D.沛公居山东时,贪于财货,好美姬E.苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯F.请奉命求救于孙将军G.权起更衣,肃追于宇下

H.吴之民方痛心焉,于是乘其厉声以呵

12.下列句子中“与”字的意义和用法相同的是 ( )

A.去时里正与裹头。B.所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也

C.与赢而不助五国也D.四海之大,有几人与

E.微斯人,吾谁与归F.王之所大欲,可得闻与

G.若雍其口,其与能几何

13.下列句子中“以”字的意义和用法相同的是 ( )

A.赵亦盛设兵以待秦B.秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧

C.夫夷以近,则游者众D.余与四人拥火以人

E.以其求思之深而无不在也F.是时以大中丞抚吴者为魏之私人

G.今以钟罄置水中,虽大风浪不能鸣也H.以至晋鄙军之日北乡自刭

14.下列句子中“者”字的意义和用法与例句相同的一项是 ( )

例:村中少年好事者驯养一虫,自命“蟹壳青”

A.廉颇者,赵之良将也B.集谢庄少年之精技击者而诏之

C.今者项庄舞剑,其意常在沛公也D.屈原者,名平,楚之同姓也

15.解释下列句子中“之”字意义和用法

① 均之二策,宁许以负秦曲② 句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉

③ 佯狂不知所之者,其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉

④ 师道之不传也久矣⑤ 胡为乎遑遑欲何之

⑥ 愚人之所以为愚,其皆出于此乎⑦ 譬若以肉投馁虎,何功之有哉

⑧ 蚓无爪牙之利,筋骨之强⑨ 孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎

⑩ 王之好乐甚,则齐国其庶几乎

16.比较下列各句中的“以”字,对其意义和用法分析正确的一项是()

(1)告先帝之灵以彰其咎(2)将财物寄置界内以避盗

(3)得全首领以没(4)愿以十五城请易璧

(5)以秦昭王四十八年生于邯郸(6)且以一璧之故逆强秦之欢,不可

(7)(公子)欲以客往赴秦军,与赵俱死(8)君子不以言举人,不以人废言

(9)以不能取容当世,故终身不仕(10)天下有变,王割汉中以楚和

(11)敛赏财以送其行A.(1)与(2)相同,

(8)与(9)相同 B.(3)与(4)相同,

(10)与(11)不同 C.(5)与(6)不同,

(7)与(10)相同 D.(1)与(11)不同,

(6)与(7)不同

17.比较下列句子中的“因”字,对其意义和用法判断正确的一项是()

①秦军解,因大破之②见功而与赏,因能而授官③善战者因其势而利导之

④公等碌碌,所谓因人事者也⑤汉兵因乘胜,遂尽虏之⑥践华为城,因河为池

⑦因循守职,无所改作⑧因陈桓子以请,乃许之⑨因此怒,遣人追杀之

⑩因其无备,卒然击之

A.②与④相同,③与⑦不同B.⑥与⑦不同,⑨与⑩相同

C.①与⑤相同,②与③相同D.④与⑧不同,②与③不同

18.下列句中加点词意义和用法不相同的一项()

A.①岂吾相不嫦娥侯耶?且固命也②王以天下为尊秦乎,且尊齐乎

B.①临视,则虫集冠上②及诸河,则在舟中矣

C.①困兽犹斗,况国相乎②先帝每称操为能,犹有此失

D.①并以为国人之读兹编者勖②伯夷、叔齐之所采薇而饿者

常见的18个文言虚词

《考纲》要求掌握的常见的18个文言虚词: 而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之 二:《考试说明》中确定的18个文言虚词;所谓“用法”,就是某个文言虚词的意义及其所表示的语法关系,即词性(虚词包括副词、介词、连词、助词、叹词等,有些资料书把代词也归入虚词范围)。 一、【而】 (一)用作连词。 1.表示并列关系,一般不译,有时可译为“又”。 ①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者。(《劝学》) ②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。(《蜀道难》) ③北救赵而西却秦,此五霸之伐也。(《信陵君窃符救赵》) ④劳苦而功高如此,未有封侯之赏。(《鸿门宴》) 2.表示递进关系,可译为“并且”或“而且”。 ①君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。(《劝学》) ②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐。(《屈原列传》) ③以其求思之深而无不在也。(《游褒禅山记》) 3.表示承接关系。可译为“就”“接着”,或不译。 ①锲而舍之,朽木不折,锲而不舍,金石可镂。(《劝学》) ②置之地,拔剑撞而破之。(《鸿门宴》) ③人非生而知之者,孰能无惑?(《师说》) 4.表示转折关系,可译为“但是”“却”。 ①青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》) ②有如此之势,而为秦人积威之所劫。(《六国论》) ③事不目见耳闻而臆断其有无,可乎?(《石钟山记》) 5.表示假设关系,可译为“如果”“假如”。 ①诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》) ②秦以城求璧而赵不许,曲在赵。(《廉颇与蔺相如》) ③吾攻赵旦暮且下,而诸侯敢救者,已拔赵,必移兵先击之。(《信陵君窃符救赵》〉6.表示修饰关系,连接状语和中心词,可译为“地”,也可不译。 ①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。(《劝学》) ②徐而察之,则山下皆石穴罅。(《石钟山记》)

最新苏教版18个文言虚词整理及练习

高考18个文言虚词练习集锦文言虚词练习(一) 而:A连词,表并列;B连词,表递进;C连词,表承接;D连词,表转折;E连词,表假设;F连词,表因果;G连词,表修饰;H代词,你,你的;I复音虚词“而已”,相当于“罢了”;J时间副词词尾,助词。 一、解释句中“而”字的意义和用法,在括号内填入相应的选项。 1.锲而舍之,朽木不折() 2.人非生而知之者() 3.于是饮酒乐甚,扣舷而歌之()4.抱明月而长终() 5.苟非吾之所有,虽一毫而莫取()6.闻道有先后,术业有专攻,如是而已()7.赂秦而力亏() 8.穷山之高而止() 9.赵尝五战于秦,二败而三胜()10.惜其用武而不终也() 11.所谓鞠躬尽力,死而后已()12.激于义而死焉者也()13.君子博学而日参省乎己()14.去今之墓而葬焉() 15.今人有大功而击之() 16.臣与将军戮力而攻秦() 17.潦水尽而寒潭清() 18.酌贪泉而觉爽() 19.忽然奔腾而澎湃() 20.诸君而有意,瞻予马首可也()21.内外多置小门墙,往往而是()22.而母立于兹() 23.必欲烹而翁,则幸分我一杯羹()24.既而儿醒,大啼() 二.下列句中加点的“而”字分类正确的一组是 ( ) ①顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰②河曲智叟笑而止之曰 ③醉则更相枕以卧,卧而梦④则天下之民皆引领而望之⑤以其求思之深而无不在也⑥结庐在人境,而无车马喧

⑦余方心动欲还,而大声发于水上⑧君子博学而日参省乎己 A.①⑦/②④/③⑤/⑥⑧ B.①⑦/②③/⑤⑧/④⑥ C.①⑥/②④/③⑦/⑤⑧ D.①④/②③/⑥⑦/⑤⑧ 三、判断“而”在文段中的意义和用法,在括号内填入相应的选项(选项见上)。 兵者,危道也。须戮力同心,切勿如蟹六跪而()二螯,否则,何以胜?故冯婉贞曰:“诸君而()有意,瞻予马首可也。”冯氏虽小,然青,取之于蓝而()青于蓝,更胜其父。婉贞博学而()日参省乎己,非只效书生终日而()思也。三思而()后行,故有抗敌之大捷。非而()所谓小女子也,乃巾帼英杰而()。 文言虚词练习(二) 何:A疑问代词,作谓语,“为什么”“什么原因”;B疑问代词,作宾语,“哪里”“什么”;C疑代,作定语,“什么”“哪”;D副词,句首或动词前,“为什么”“怎么”;E副词,形容词前,表示程度深“怎么”“多么”;F复音虚词“何如”,表疑问或反诘语气;G复音虚词“何以”即“以何”。 一、解释句中“何”字的意义和用法,在括号内填入相应的选项。 1.何者?严大国之威以修敬也。() 2.大王来何操?() 4.其间旦暮闻何物?() 5.不抚壮而弃秽兮,何不改此度?() 6.徐公何能及君也?() 7.开国何茫然!() 8.至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!()9.是何故也?() 10.今日之事何如?() 11.视五人之死,轻重固何如哉() 12.何以伐为?() 13.童子何知。() 14.沛公大惊,曰:"为之奈何?" () 15.奈何取之尽锱铢,用之如泥沙。() 二、下列句中加点的“何”字的意义与例句相同是( ) 例句:何竟日默默在此,大类女郎也。

(超全)高考18个文言虚词的用法

最新18个文言虚词的用法及其举例 教学目标: 1、掌握18个文言虚词(而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之)的意义及用法。 2、通过学习为文言文整体阅读打下基础。 教学重点和难点: 18个文言虚词的意义和用法。 一.【而】 (一)用作连词。 1.表示并列关系。一般不译,有时可译为“又”。 ①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》) ②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》) ③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》) 2.表示递进关系。可译为"并且"或"而且"。 ①君子博学而日参省乎己。(《劝学》) ②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》) ③回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻(《登泰山记》) ④以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》) 3.表示承接关系。可译为"就""接着",或不译。 ①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》) ②置之地,拔剑撞而破之。(《鸿门宴》) ③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》) 4.表示转折关系。可译为"但是""却"。 ①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》) ②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》) ③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《陈情表》) 5.表示假设关系。可译为"如果""假如"。 ①诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》) ②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》) 6.表示修饰关系,即连接状语。可不译。 ①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》) ②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》) ③项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》) 7.表示因果关系, ①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》) ②表恶其能而不用也(《赤壁之战》) 8.表示目的关系, ①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》) ②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》) (二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。 ①而翁归,自与汝复算耳(《促织》) ②妪每谓余曰:“某所,而母立于兹(《项脊轩志》) (三)通“如”:好像,如同。 ①军惊而坏都舍。(《察今》) 【而已】放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。 ①未几而摇头顿足者,得数十人而已(《虎丘记》)

高考18个常见文言虚词专题训练

2007广东高考18个常见文言虚词专题训练 说明:2007年广东高考语文《考试说明》中列出的十八个常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。 一、而 1、因人之力而敝之,不仁; 2、无恒产而有恒心者,惟士为能。 3、青,取之于蓝,而青于蓝。 4、事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎? 5、徐而察之,则山下皆石穴罅。 6、吾恂恂而起。 7、盖一岁之犯死者二焉,其余则熙熙而乐。 8、谈笑而死,断头置城上。 9、老妇恃辇而行。 10、人而无信,不知其可。 11、吾攻赵,旦暮且下,而诸侯敢救者。 12、敏而好学,不耻下问。 13、地势极而南溟深,天柱高而北辰远。 14、蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者。 15、秦师轻而无礼。 16、择其善者而从之,其不善者而改之。 17、朝济而夕设版焉。 18、置之地,拔剑撞而破之。 19、灭滑而还。 20、军惊而坏都舍。 21、而翁归。 22、若欲死而父。 23、而母立于兹。 二、何 1、君何以知燕王? 2、一旦山陵崩,长安君何以自托于赵? 3、客何为者? 4、又何往而不金玉其外、败絮其中也哉? 5、却看妻子悉何在。 6、豫州今欲何至? 7、胡为乎遑遑欲何之? 8、水何澹澹,山岛竦峙。 9、吾幸而得汝,又何不幸而生今日之中国!

10、作计何不量! 11、昔取之而有馀,今守之而不足,何也? 12、肉食者谋之,又何间焉? 13、所在皆是也,而此独以钟名,何哉? 14、齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉? 15、吾何爱一牛? 16、徐公何能及君也? 17、信臣精卒陈利兵而谁何。(谁何:呵问他是谁何意思是检查盘问。) 18、吾欲之南海,何如? 19、今日之事何如?君谓皇上何如人也? 20、以五十步笑百步,则何如? 21、女行无偏斜,何意致不厚? 22、何乃太区区! 23、万钟于我何加焉! 24、何其衰也! 25、如太行、王屋何? 26、其如土石何? 三、乎 1、丈夫亦爱怜其少子乎? 2、壮士,能复饮乎? 3、齐桓、晋文之事,可得闻乎? 4、若寡人者,可以保民乎哉? 5、学而时习之,不亦说乎? 6、布衣之交尚不相欺,况大国乎? 7、吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎? 8、故今之墓中全乎为五人也。 9、忽乎吾将行兮。 10、日食饮得无衰乎? 11、圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎? 12、王之好乐甚,则齐国其庶几乎。 13、师劳力竭,远主备之,无乃不可乎? 14、今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。 15、吾尝疑乎是。 16、醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。 17、生乎吾前,其闻道也固先乎吾? 18、君子博学而日参省乎己。 19、幽独处乎山中。 20、呜呼!孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎! 21、今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎? 22、无以,则王乎? 四、乃

18个文言虚词试题版

文言虚词巩固练习 一、解释下列加点字词,并翻译加下划线的句子。 ①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》) ①君子博学而日参省乎己。(《劝学》) ①置之地,拔剑撞而.破之。(《鸿门宴》) ③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》) ①青,取之于蓝,而.青于蓝(《劝学》) ②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》) ①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》) ①余亦悔其随之而.不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》) ②籍吏民,封府库,而.待将军(《鸿门宴》) ②妪每谓余曰:“某所,而母立于兹(《项脊轩志》) ②大王来何操?(《鸿门宴》) ②徐公何能及君也?(《邹忌讽齐王纳谏》) ①信臣精卒陈利兵而谁何。(谁何:呵问他是谁何。意思是检查盘问。)(《过秦论》) ①宜乎百姓之谓我爱也(《齐桓晋文之事》) ②今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。(《捕蛇者说》) ③生乎吾前,其闻道也固先乎.吾?(《师说》) ⑤君子博学而日参省乎.己。(《论语》) ⑧以吾一日长乎.尔。 ②浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙,《赤壁赋》) 一、解释下列加点字词,并翻译加下划线的句子。 ①设九宾于廷,臣乃.敢上璧。(《廉颇蔺相如列传》)

③度我至军中,公乃.入。(《鸿门宴》) ①问今是何世,乃不知不汉。(《桃花源记》) ②今其智乃反不能及。(《师说》) ①项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。(《项羽本纪》) ②嬴乃夷门抱关者也。(《信陵君窃符救赵》) ①王师北定中原日,家祭无忘告乃.翁。(陆游《示儿》) ①夫我乃行之,反而求之,不得吾心(《齐桓晋文之事》) ①臣从其计,大王亦幸赦臣。(《廉颇蔺相如列传》) ①秦王恐其破壁。(《廉颇蔺相如列传》) ①而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。(《游褒禅山记》) ②老臣以媪为长安君计短也,故以为其爱不若燕后(《触龙 说赵太后》) ①及其出,则或咎其欲出者。(《游褒禅山记》) ①有蒋氏者,专其.利三世矣。(《捕蛇者说》) ①于乱石间择其一二扣之。(《石钟山记》)

高考语文18文言虚词用法例释

高考语文18文言虚词用法例释(上) [而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之] №【而】 (一)用作连词。 1.表示并列关系。一般不译,有时可译为“又”。 ①蟹八跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》) ——螃蟹有八只脚,两只大爪子,(但是)如果没有蛇、蟮的洞穴它就无处存身。 ②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》) ——剑门关崎岖又险要,一人守关万人攻不开。) ③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》) ——到北边去救赵国,西边击退强秦,这是五霸一般的功业啊。 2.表示递进关系。可译为“并且”或“而且”。 ①君子博学而日参省乎己。(《劝学》) ——君子广泛地学习,而且每天检查反省自己。 ②回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻(《登泰山记》) ——回首观望日观峰以西的山峰,有的被日光照着,有的没有,紫红、淡白,各种深浅不同的颜色,而且都象弯腰曲背的样子。 ③以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》) ——是因为他们探究、思考深邃而且广泛。 3.表示承接关系。可译为“就”“接着”,或不译。 ①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《祭十二郎文》) ——所以才丢下你跑到京城求官做,企图挣几斗禄粮。 ②置之地,拔剑撞而破之。(《鸿门宴》) ——放在地上,拔出剑来把它击碎。 ③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》) ——人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑? 4.表示转折关系。可译为“但是”“却”。 ①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》) ——靛青,是从蓝草中提取的,却比蓝草的颜色还要青。 ②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》) ——有这样的有利形势,却被秦国积久的威势所胁迫。 ③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《祭十二郎文》) ——这是真的啊!我哥哥的美好品德反而使得他的儿子夭亡了啊! 5.表示假设关系。可译为“如果”“假如”。 ①诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》) ——各位如果有这种意思的话,就听我的指挥好了。 ②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》)

高考18个文言虚词整理

18个文言虚词整理 一、而 (一)用作连词。 1、表示并列关系。一般不译,有时可译为“又” 。 ①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者(《劝学》) ②北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》) 2、表示递进关系。可译为"并且"或"而且"。 ①君子博学而日参省乎己。(《劝学》) ②以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》) 3、表示承接关系。可译为"就""接着",或不译。 ①人非生而知之者,孰能无惑(《师说》) ②置之地,拔剑撞而破之。(《鸿门宴》) 4、表示转折关系。可译为"但是""却"。 ①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》) 5、表示假设关系。可译为"如果""假如"。 ①闻而不审,不若不闻矣。(《察传》) ②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》) 6、表示修饰关系,即连接状语。可不译。 ①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》) ②项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》) 7.表示因果关系。 ①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》) 8.表示目的关系 ①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》) ②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》) (二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。 ①而翁归,自与汝复算耳(《促织》) ②自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!(《赤壁赋》) 二、何 (一)用作疑问代词。 1、单独作谓语,后面常有语气助词"哉""也",可译为“为什么”、“什么原因”。 ①何者?严大国之威以修敬也。(《廉颇蔺相如列传》) ②齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?(《六国论》) ③一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?(《过秦论》) 2、作动词或介词的宾语,可译为“哪里”“什么”。译时,"何"要后置。 ①不然,籍何以至此?(《鸿门宴》) ②大王来何操?(《鸿门宴》) 3、作定语,可译为"什么""哪"。 ①其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。(《琵琶行》) ②夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》) (二)用作疑问副词。 1、用在句首或动词前,常表示反问,可译为"为什么""怎么"。 ①何不按兵束甲,北面而事之?(《赤壁之战》) ②徐公何能及君也?(《邹忌讽齐王纳谏》)

2015届高考语文二轮专题突破训练9--文言虚词

2015届高考语文二轮专题突破训练9--文言虚词高三 2015-04-15 16:02 专题24 [分点训练] 一、解释考纲规定的18个虚词的意义和用法 1.而 ①籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)( ) ②以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》)( ) ③君子博学而日参省乎己(《劝学》)( ) ④余方心动欲还,而大声发于水上(《石钟山记》)( ) ⑤青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)( ) ⑥吾尝终日而思矣(《劝学》)( ) ⑦某所,而母立于兹(《项脊轩志》)( ) [答案] ①连词,表示目的关系,译为“为了、为的是,来” ②连词,表示并列关系,译为“并且” ③连词,表示递进关系,可译为“而且” ④连词,表示承接关系,可译为“就”“接着” ⑤连词,表示转折关系,可译为“但是”“却” ⑥连词,表示修饰关系,可不译 ⑦第二人称代词,译为“你的” 2.何 ①信臣精卒陈利兵而谁何(《过秦论》)( )

②大王来何操?(《鸿门宴》)( ) ③豫州今欲何至?(《赤壁之战》)( ) ④齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?(《六国论》)( ) ⑤至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!(《伶官传序》)( ) [答案] ①通“呵”,“喝问”②疑问代词做宾语前置,“什么”③疑问代词做宾语前置,“哪里”④疑问副词,“为什么”⑤副词,表程度深,“多么” 3.乎 ①君子博学而日参省乎己(《劝学》)( ) ②远主备之,无乃不可乎?(《殽之战》)( ) ③嗟乎!师道之不传也久矣!(《师说》)( ) ④生乎吾前,其闻道也固先乎吾(《师说》)( ) ⑤恢恢乎其于游刃必有余地矣!(《庖丁解牛》)( ) [答案] ①介词,相当于“于”“对”,表示对象 ②语气助词,表示推测,“吧” ③语气助词,表示感叹 ④用作介词,相当于“于”“比”,表示比较 ⑤助词,用于形容词词尾,相当于“……的样子” 4.乃 ①度我至军中,公乃入(《鸿门宴》)( ) ②而陋者乃以斧斤考击而求之(《石钟山记》)( ) ③项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑(《史记·项羽本纪》)( ) ④无伤也,是乃仁术也(《齐恒晋文之事》)( ) ⑤王师北定中原日,家祭无忘告乃翁(《示儿》)( ) [答案] ①副词,表承接,“才”

18个文言虚词的意义和用法(练习题)(可编辑修改word版)

18 个文言虚词的意义和用法 1. 夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君(表并列) 2. 今君乃亡赵走燕,燕畏赵,其势必不敢留君,而束君归赵矣(表承接) 3. 秦以城求璧而赵不许,曲在赵;赵予璧而秦不予赵城,曲在秦(表假设:如果) 4. 城入赵而璧留秦;城不入,臣请完璧归赵(表假设:如果) 5. 臣诚恐见欺于王而负赵,故令人持璧归,间至赵矣(表承接) 6. 今以秦之强而先割十五都予赵,赵岂敢留璧而得罪于大王乎(表转折,标因果) 7. 秦王与群臣相视而嘻(表修饰) 8. 今杀相如,终不能得璧也,而绝秦赵之欢(表转折) 9. 不如因而厚遇之,使归赵(表修饰) 10. 卒廷见相如,毕礼而归之(表承接) 11. 我为赵将,有攻城野战之大功,而蔺相如徒以口舌为劳,而位居我上(表转折) 12. 已而相如出,望见廉颇,相如引车避匿(语气词) 表并列) 1. 假令仆伏法受诛,若九牛亡一毛,与蝼蚁何异(疑问代词“什么”) 2. 而世又不与能死节者比,特以为智穷罪极,不能自免,卒就死耳。何也?素所自树立使然也 (疑问代词“什么原因”) 3. 当此之时,见狱吏则头枪地,视徒隶则心惕息。何者?(疑问代词“什么原因”) 4. 今仆不幸,……少卿视仆于妻子何如哉(疑问代词,如的宾语) 5. 且勇者不必死节,怯夫慕义,何处不勉焉(疑问代词“哪”) 6. 仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉(副词“怎么”) 7. 且负下未易居,下流多谤议,仆以口语遇遭此祸,重为乡党所笑,以污辱先人,亦何面目复疑问代词“什么”) 1. 信而见疑,忠而被谤,能无怨乎(语气助词,表疑问语气) 2. 人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎(语气助词,表反问语气) 3. 宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎(语气助词,表反问语气) 4. 今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?(语气助词,表商量语气) 5. 醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。(介词,于) 作词尾,“……的样子”“……地”) 1. 且人不能早自裁绳墨之外,以稍陵迟,至于鞭箠之间,乃欲引节,斯不亦远乎(副词,才) 2. 至激于义理者不然,乃有不得已也(判断词,是) 3. 盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有 《国语》;(连词,于是) 4. 乃如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,……(副词,表承接,不译) 5. 今少卿乃教以推贤进士,无乃与仆私心剌谬乎(副词,竟) 6. 王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。(代词,你的) 代词,你的)

高考语文18个文言虚词详解

高考语文18个文言虚词详解 古典诗文 2013-02-07 0617 5d56b7b40102e33y 高考语文18个文言虚词详解 一、而 【本义】像人们面部下垂的胡须——胡须。 【假借义】 1.面部的胡须往往连接在一起——连词,表示前后两个语法单位(词、短语等)之间的各种关系。 ①表示并列关系,可不译。

【成语举例】公而忘私——存而不论——避而不谈【成语例释】合而为一把散乱的事物合在一起。不一而足足,充足。指同类的事物不只一个而是很多,无法列举齐全。 【经典文言】永州之野产异蛇,黑质而白章——剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开——蟹六跪而二螯——故其国富而兵强——北救赵而西却秦,此五霸之伐也——此人喜嘉善,而乐人攻己短余——是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也——彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也——夫夷以众,则游者众——其所谓忠者不忠,而所谓贤者不贤——温故而知新,可以为师矣 ②表示承接关系,可译为“才”“就”“接着”“就在这时”“原来已经”。 【成语举例】废书而叹——鸡鸣而起——鞠躬尽瘁,死而后已——不言而喻 【成语例释】得而复失复又,再。刚得到又失去了。尽欢而散尽情欢乐之后,才分别离开。多指聚会、宴饮或游乐。不教而诛教教育;诛处罚,杀死。不警告就处死。指事先不教育人,一犯错误就加以惩罚。 【经典文言】先天下之忧而忧,后天下之乐而乐——置之地,拔剑撞而破之——人非生而知之者,孰能无惑——掠泗、楚而溃——故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄——余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝——公使阳处父追之,及诸河,则在舟中矣——徐而察之,则山下皆石穴罅(此两处则用法与而同)——宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳——使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也? ③表示递进关系,可以翻译为“并且”或“而且”。 【成语例释】久而久之经过了相当长的时间。 【经典文言】君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。——以其求思之深而无不在也——楚怀王贪而信张仪,遂绝齐——学而时习之,不亦说乎 ④表示转折关系,连接语意转折的词语、句子,相当于现代汉语的“可是”“但是”等。 【成语举例】华而不实——不约而同——不谋而合——不翼而飞——不劳而获 【成语例释】大而无当当,底。虽然大,却无底。原指大得无边际。后多用作表示大得不切合实际、不合用。犯而不校犯,触犯;校,计较。受到别人的触犯或无礼也不计较。

高考常见的18个文言虚词

常见的18个文言虚词 一些虚词另有实词的用法,为方便表述起见,本清单将其一并解释。 常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。 1.而 连词表示并列关系,一般不译,有时可译为“又”蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。(《劝学》)表示递进关系,并且,而且君子博学而日参省乎己。(《劝学》) 表示承接关系,可译为“就”“接着”,或不译 故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄。(《祭十二郎文》) 置之地,拔剑撞而破之。(《鸿门宴》) 表示转折关系,但是,却青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》) 表示假设关系,如果,假如死而有知,其几何离?(《祭十二郎文》) 表示修饰关系,即连接状语,可不译吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。(《劝学》) 表示因果关系余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。(《游褒禅山记》) 表示目的关系缦立远视,而望幸焉。(《阿房宫赋》) 代词通“尔”,第二人称,你的,你而翁归,自与汝复算耳!(《促织》) 妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”(《项脊轩志》) 副词通“如”,好像,如同军惊而坏都舍。(《察今》) 2.何 疑问代词单独做谓语,后面常有语气助词“哉”“也”, 可译为“为什么”“什么原因” 何者?严大国之威以修敬也。(《廉颇蔺相如列传》) 予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)做动词或介词的宾语,哪里,什么 豫州今欲何至?(《赤壁之战》) 大王来何操?(《鸿门宴》) 做定语,什么,哪其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。(《琵琶行》) 疑问副词用在句首或动词前,常表示反问,为什么,怎么徐公何能及君也?(《邹忌讽齐王纳谏》) 用在形容词前,表示程度深,怎么,多么,怎么这 样 至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!(《伶官传序》) 语气助词相当于“啊”新妇车在后,隐隐何甸甸。(《孔雀东南飞》)动词通“呵”,喝问信臣精卒陈利兵而谁何。(《过秦论》) 3.乎 语气助词表疑问语气,吗,呢儿寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》) 表反问语气,吗,呢布衣之交尚不相欺,况大国乎?(《廉颇蔺相如列传》) 表测度或商量语气,吧圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?(《师说》)用于感叹句或祈使句,啊,呀西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍。(《前赤壁赋》)用在句中的停顿处胡为乎遑遑欲何之?(《归去来兮辞》) 介词相当于“于”,在文中有不同的翻译醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。(乎:于)(《醉翁亭记》) 今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。(乎:在)(《捕蛇者说》) 生乎吾前,其闻道也固先乎吾。(前一个“乎”:在。后一个“乎”:比)(《师说》) 君子博学而日参省乎己。(乎:对)(《劝学》) 词尾……的样子,……地浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。(《前赤壁赋》) 4.乃 副词表示前后两事在情理上的顺承或时间上的紧接,才,这才,就设九宾于廷,臣乃敢上璧。(《廉颇蔺相如列传》) 强调某一行为出乎意料或违背常理,却,竟(然),反而问今是何世,乃不知有汉。(《桃花源记》) 可表示对事物范围的一种限制,只,仅 项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。(第二个“乃”:只, 仅仅)(《史记·项羽本纪》) 用在判断句中,起确认作用,是,就是若事之不济,此乃天也。(《赤壁之战》) 代词用作第二人称,常做定语,译为“你的”;也做主语,译为 “你”。不能做宾语 王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。(陆游《示儿》) 用作指示代词,这样夫我乃行之,反而求之,不得吾心。(《齐桓晋文之事》) 5.其 代词第三人称代词,做领属性定语,他的,他们的,她 的,她们的,它的,它们的 臣从其计,大王亦幸赦臣。(《廉颇蔺相如列传》) 第三人称代词,做主谓短语中的小主语,他,他 们,她,她们,它,它们 秦王恐其破璧。(《廉颇蔺相如列传》) 活用为第一人称或第二人称,我的,我(自己), 你的,你 而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。(《游褒禅山记》)指示代词,表示远指,那,那个,那些,那里不嫁义郎体,其往欲何云?(《孔雀东南飞》)

高考文言文翻译专题训练

高考文言文翻译专题训练 ?余尝再游武夷,信宿天游观中,每与静参羽士夜谈茶事。(羽衣、羽客) ?遗药数剂,不索直而去.亡是公(人名)复留兼旬而后别,唯不敢纵饮矣. ?无虑吾农事 ?所谓岿然独存者,无虑十去五六矣。 ?吾数年来欲买舟而下,犹未能也,子何恃而往?- ?吏民皆安堵如故 ?赵简子按兵而不动 ?既而中州板荡,戎狄交侵 ?匈奴人民每来降汉,单于亦辄拘留汉使以相报复 ?宽尝于坐被酒 ?倍道、倍日 ?比年一小聘 ?比年以来,曾无宁岁 1、阅读下文,翻译文中画横线的句子 昔周人有仕数不遇,年老白首,泣涕于途者。人或问之:“何为泣乎?”对曰:“吾仕数不遇,自伤年老失时,是以泣也。”人曰:“仕奈何不一遇也?”对曰:“吾年少之时,学为文,文德成就,始欲仕宦,人君好用老。用老主亡,后主又用武。吾更为武,武节始就,武主又亡。少主始立,好用少年,吾年又老。是以未尝一遇。 ⑴人或问之:“何为泣乎?” 译文: ⑵吾更为武,武节始就,武主又亡。 译文: 2、阅读下文,翻译文中画横线的句子(2002年北京卷) 管仲曰:“吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。生我者父母,知我者鲍子也。”鲍叔既进管仲,以身下之。天下不多管仲之贤而多鲍叔能知人也。 ⑴吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。 译文: ⑵天下不多管仲之贤而多鲍叔能知人也。 译文: 3、把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(5分) 太史公曰:“《传》曰:‘其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。’其李将军之谓也?余睹李将军悛悛如鄙人,口不能道辞。及死之日,天下知与不知,皆为尽哀。彼其忠实心诚信于士大夫也?谚曰:‘桃李不言,下自成蹊。’此言虽小,可以喻大也。” ⑴其李将军之谓也? 译文: ⑵及死之日,天下知与不知,皆为尽哀。

(完整版)18个文言虚词的意义和用法(练习题)

18个文言虚词的意义和用法 1.夫赵强而.燕弱,而.君幸于赵王,故燕王欲结于君(表并列) 2.今君乃亡赵走燕,燕畏赵,其势必不敢留君,而.束君归赵矣(表承接) 3.秦以城求璧而.赵不许,曲在赵;赵予璧而.秦不予赵城,曲在秦(表假设:如果) 4.城入赵而.璧留秦;城不入,臣请完璧归赵(表假设:如果) 5.臣诚恐见欺于王而.负赵,故令人持璧归,间至赵矣(表承接) 6.今以秦之强而.先割十五都予赵,赵岂敢留璧而.得罪于大王乎(表转折,标因果) 7.秦王与群臣相视而.嘻(表修饰) 8.今杀相如,终不能得璧也,而.绝秦赵之欢(表转折) 9.不如因而.厚遇之,使归赵(表修饰) 10.卒廷见相如,毕礼而.归之(表承接) 11.我为赵将,有攻城野战之大功,而.蔺相如徒以口舌为劳,而.位居我上(表转折) 12.已而.相如出,望见廉颇,相如引车避匿(语气词) .后私仇也(表并列) 1.假令仆伏法受诛,若九牛亡一毛,与蝼蚁何.异(疑问代词“什么”) 2.而世又不与能死节者比,特以为智穷罪极,不能自免,卒就死耳。何.也?素所自树立使然也(疑问代词“什么原因”) 3.当此之时,见狱吏则头枪地,视徒隶则心惕息。何.者?(疑问代词“什么原因”) 4.今仆不幸,……少卿视仆于妻子何.如哉(疑问代词,如的宾语) 5.且勇者不必死节,怯夫慕义,何.处不勉焉(疑问代词“哪”) 6.仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何.至自沉溺缧绁之辱哉(副词“怎么”) 7.且负下未易居,下流多谤议,仆以口语遇遭此祸,重为乡党所笑,以污辱先人,亦何.面目复疑问代词“什么”) 1.信而见疑,忠而被谤,能无怨乎.(语气助词,表疑问语气) 2.人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎(语气助词,表反问语气) 3.宁赴常流而葬乎.江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎(语气助词,表反问语气)4.今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?(语气助词,表商量语气) 5.醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。(介词,于) 作词尾,“……的样子”“……地”) 1.且人不能早自裁绳墨之外,以稍陵迟,至于鞭箠之间,乃.欲引节,斯不亦远乎(副词,才) 2.至激于义理者不然,乃.有不得已也(判断词,是) 3.盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃.赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;(连词,于是) 4.乃.如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,……(副词,表承接,不译) 5.今少卿乃.教以推贤进士,无乃.与仆私心剌谬乎(副词,竟) 6.王师北定中原日,家祭无忘告乃.翁。(代词,你的) .父之志。(代词,你的) 1.今君乃亡赵走燕,燕畏赵,其.势必不敢留君,而束君归赵矣(指示代词,那)

2021版高考语文一轮复习清单二18个文言虚词教案

清单二18个文言虚词 1.而 记住经典归纳义项 (1)某所,而.母立于兹。(《项脊轩志》) (1)代词,通“尔”,译为“你(们)、你(们) 的” (2)劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而.听细说。(《鸿 门宴》) (2)连词,表示并列关系,译为“和、又” (3)亚父受玉斗,置之地,拔剑撞而.破之。(《鸿门宴》) (3)连词,表示承接关系,译为“就、然 后”,或者不译 (4)君子博学而.日参省乎己。(《劝学》) (4)连词,表示递进关系,译为“并且、而 且” (5)登高而招,臂非加长也,而.见者远。(《劝学》) (5)连词,表转折关系,译为“然而、却” (6)今以秦之强而.先割十五都予赵。(《廉颇蔺相如 列传》) (6)连词,表示假设关系,译为“如果” (7)而余亦悔其随之而.不得极夫游之乐也。(《游褒 禅山记》) (7)连词,表示因果关系,译为“因而、所 以” (8)吾尝终日而.思矣,不如须臾之所学也。(《劝学》) (8)连词,表示修饰关系,连接状语和动 词 (9)籍吏民,封府库,而.待将军。(《鸿门宴》) (9)连词,表示目的关系 (10)故夫知效一官,行比一乡,德合一君,而.征一国 者。(《逍遥游》) (10)名词,通“能”,才能 (11)闻道有先后,术业有专攻,如是而.已。(《师说》) (11)限止语气,罢了 (12)虽在下愚,知其不可,而.况于明哲乎!(《谏太宗 十思疏》) (12)表递进 (13)既而.以吴民之乱请于朝,按诛五人。(《五人墓 碑记》) (13)不久,一会儿 (1)(2019·全国卷Ⅱ)故汤武不循古而.王 而:______________

(2)(2018·全国卷Ⅰ)芝坐爽下狱,当死,而.口不讼直而:______________ (3)(2018·全国卷Ⅱ)每食辄弦歌而.荐之 而:__________________ (4)(2017·全国卷Ⅰ)见而.异之 而:__________________ (5)(2017·全国卷Ⅰ)弘微家素贫俭,而.所继丰泰 而:______________ (6)(2017·浙江卷)向者所谓俊达坚明,心正而.气和 而:______________ (7)(2017·山东卷)父蔺居母阮氏忧,不食泣血而.卒 而:______________ 【答案】(1)连词,表因果“因而”(2)连词,表转折,但(3)连词,表修饰,不译(4)连词,表示承接,就、然后(5)连词,表示转折,然而、却(6)连词,表示并列(7)连词,表示修饰,不译 2.何

高考18个文言虚词整理汇编

学习-----好资料 18个文言虚词整理 一、而 (一)用作连词。 1、表示并列关系。一般不译,有时可译为“又”。 ①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者(《劝学》) ②北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》) 2、表示递进关系。可译为并且或而且。 ①君子博学而日参省乎己。(《劝学》) ②以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》) 3、表示承接关系。可译为就\接着,或不译。 ①人非生而知之者,孰能无惑(《师说》) ②置之地,拔剑撞而破之。(《鸿门宴》) 4、表示转折关系。可译为但是\却。 ①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》) 5、表示假设关系。可译为如果\假如。 ①闻而不审,不若不闻矣。(《察传》) ②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》) 6、表示修饰关系,即连接状语。可不译。 ①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》) ②项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》) 7.表示因果关系。 ①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》) 8.表示目的关系 ①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》) ②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》) (二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为你的;偶尔也作主语,译为你。 ①而翁归,自与汝复算耳(《促织》) ②自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!(《赤壁赋》).二、何(一)用作疑问代词。 1、单独作谓语,后面常有语气助词哉\也,可译为“为什么”、“什么原因”。 ①何者?严大国之威以修敬也。(《廉颇蔺相如列传》) ②齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?(《六国论》) ③一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?(《过秦论》) 2、作动词或介词的宾语,可译为“哪里”“什么”。译时,何要后置。 ①不然,籍何以至此?(《鸿门宴》) ②大王来何操?(《鸿门宴》) 3、作定语,可译为什么\哪。 ①其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。(《琵琶行》) ②夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》) (二)用作疑问副词。 1、用在句首或动词前,常表示反问,可译为为什么\怎么。 ①何不按兵束甲,北面而事之?(《赤壁之战》)

高考文言虚词专项训练(答案及译文)

高考文言虚词专项训练 1.阅读下面文言文,完成(1)~(2)题。 太祖尝弹雀于后园,有群臣称有急事请见,太祖亟见之,其所奏,乃常事耳。上怒诘其故,对曰:“臣以尚急于弹雀。”上愈怒,举柱斧柄撞其口,堕两齿,其人徐俯拾齿置怀中。上骂曰:“汝怀齿欲讼我邪”对曰:“臣不能讼陛下,自当有史官书之。”上悦,赐金帛慰劳之。 选自《涑水纪闻》 (1)下列选项中对“以”字的意义和用法分析正确的一项是() ①臣以.尚急于弹雀②以.赂秦之地封天下之谋臣③木欣欣以.向荣④以.其求思之深而无不在也 A.①②③④全都相同B.①④相同,②③不同 C.①②相同,③④不同D.①②③④全都不同 (2)下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一项是() A.①其所奏,乃.常事耳②项伯乃.夜驰之沛公军 B.①臣以尚急于.弹雀②太祖尝弹雀于.后园 C.①其.人徐俯拾齿置怀中②……则或咎其.欲出者…… D.①自当有史官书之.②鄙贱之人,不知将军宽之.至此也 2.阅读下面文言文,完成(1)~(2)题。 胡旦,文辞敏丽,见推一时。晚年病目,闭门闲居。一日,史馆共议作一贵侯传,其人少贱,尝屠豕。史官以为讳之即非实录,书此又难为辞,相与见旦。旦曰:“何不曰:‘某少尝操刀以割,示有宰天下之志’”莫不叹服。 选自《渑水燕谈录》 (1)下列句子中的加点词与例句中的“之”意义和用法相同的一项是() 例句:史官以为讳之.即非实录 A.辘辘远听,杳不知其所之.也B.填然鼓之.,兵刃既接,弃甲曳兵而走 C.东割膏腴之.地,北收要害之地D.均之.二策,宁许以负秦曲 (2)下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一项是() A.①书此又难为.辞②因为.长句,歌以赠之 B.①某少尝操刀以.割②思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以.有尺寸之地 C.①何.不曰:‘某少尝操刀以割②汝今何.罪过,不迎而自归 D.①其.人少贱②王之好乐甚,则齐国其.庶几乎 3.阅读下面文言文,完成(1)~(2)题。 一巨商姓段者,蓄一鹦鹉,甚慧,能诵《陇客诗》及李白《宫词》、《心经》。每客至,则呼茶,问客人安否,寒暄。主人惜之,加意笼豢。一旦,段生以事系狱,半年方得释,到家,就笼与语曰:“鹦哥,我自狱中半年不能出,日夕惟只忆汝,汝还安否家人喂饮,无失时否”鹦哥语曰:“汝在禁数月不堪,不异鹦哥笼闭岁久。”其商大感泣,遂许之曰:“吾当亲送汝归。”乃特具车马,携至秦陇,揭笼泣放,祝之曰:“汝却还旧巢,好自随意。”其鹦哥整羽徘徊,似不忍去。后闻常止巢于官道陇树之末,凡吴商驱车入秦者,鸣于巢外,问曰:“客还,见我段二郎安否”悲鸣祝曰:“若见时,为道鹦哥甚忆二郎。” 余得其事于高虞晋叔①,事在熙宁六七年间。 选自《玉壶清话》 ①高虞晋叔:人名 (1)下列句子中的加点词与例句中的“于”意义和用法都相同的一项是() 例句:余得其事于.高虞晋叔 A.州司临门,急于.星火B.青,取之于.蓝,而青于蓝 C.不拘于.时,学于余D.寡人之于.国也,尽心焉而已 (2)下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一项是()

高考18个文言虚词小故事(学生版)

高考18个文言文虚词小故事 1.而 兵者,危道也,须戮力同心。蟹六跪而()二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者也,而况()战乎?故冯婉贞曰:“诸君而()有意,瞻予马首可也。”婉贞,而()翁豪杰者,然青取之于蓝而()青于蓝。婉贞博学而()日参省乎己,非特效书生终日而()思也。众应之。既而(),婉贞率诸少年结束而()出,果大捷。众皆叹:婉贞,小女子而已();其行,乃巾帼英杰而()。 2.何 “徐公何()能及君也?”本谬也,然其妻如此言者,何()也?其所据何()为?原其理,乃爱之深也。嗟乎,情之误,何()其大也!然何()人能忘情耶?何以()除此弊,望君教我以良策,何如()? 3.乎 王之好乐甚,则齐国其庶几乎()。然吾曾见一人,其家世代捕蛇,多人死乎()是,而操此业不辍,问其故,曰:“可塞赋敛也。”嗟乎(),赋敛之毒有甚是蛇者乎()!而王胡为乎()好乐甚?若王专于理事,必恢恢乎()而有余,则王之所为其胜乎()好乐者也。臣之驽顿,所言者谬,王能谅之乎()? 4.乃 尝闻放翁志节,毕现《示儿》,乃()读之。至“王师北定中原日,家祭无忘告乃()翁”一句,大为感佩,乃()忠贞之士也!然亦有人不齿,乃()曰:“此徒沽名耳。”众人质之以理,其辞穷,乃()不得已而谢。原其言,炒作乃尔(),无乃()自高耳。 5.其 狐谓狼曰:“羊肉其()鲜乎!君其()有意,叼其()一而啖之,得饱其()口福。”狼曰:“其()如猛犬何?”狐间于犬曰:“羊数詈言,其()言不堪入耳,君乃无所怒,其()无闻邪,其()

畏主人邪?及其()嬉逐,愿为一雪其()耻。君其()许之!”犬笑曰:“欲加之罪,其()无辞乎?”犬乃悟狐之野心,知路曼曼其()修远矣,护羊愈谨。狐与狼遂去。 6.且 “存者且()偷生,死者长已矣”,此岂石壕一地,中晚唐王朝尽然耳。若此,帝尚每日笙歌,且()委政不佞之人,则李唐且()亡,必矣。且夫()志士且如()河水清且()涟矣,于斯世则无进身之途。纵有“死且()不避,卮酒安足辞”之豪气,无用武之地,亦何用? 7.若 “若()为化得身千亿,散向峰头望故乡。”奇哉!若()人之思,若()天惊石破,花开铁树,非若()等凡人可及也,吾亦如此。恐吾辈但堪为其鱼之一鳞,若()龙之一爪也。 若夫()常人思乡,常望月怀远,登高作赋,若()柳子厚则不然,以超人之思,抒难抑之情,绝矣。 8.所 “吾所以()为此者,以先国家之急而后私仇也”,蔺相如此言,足使之为天下所()钦。以其所()居位,能如此,岂他人可及?察其言,观其行,知其非所以()沽名钓誉矣。与之相伯仲者,信陵君也,其于众人广坐之中,不宜有所()过之时,前访朱亥,其度岂常人哉?此二人皆所()以教人向上者也。9.为 “天行有常,不为()尧存,不为()桀亡。”此为()至理,当为()世人言之,切勿使之为()巫所惑。巫者,以诡为()业,其所为()皆为()利也。故为()其来也,即斥之以此理,彰其用心。为()天下除残去秽,乃吾辈本分,何辞为()? 10.焉 秦军过崤山间,见峭峭焉(),狭狭焉(),未料有伏焉(),将士虽全力以搏,无奈进退不能,少焉(),死之殆尽,故致大败。于是余有叹焉(),