浅谈敦煌壁画中的飞天

浅谈敦煌壁画中的飞天

内容摘要:本文在前人研究的基础上,论述了敦煌飞天在各个朝代飞天的艺术特征,并分析各个时期形成特点的原因。

关键词:敦煌飞天乾闼婆紧那罗壁画

敦煌位于河西走廊西端,古代为贯通中西的丝绸之路上的咽喉重镇。随着岁月流逝,敦煌成了许多重要历史遗迹与文物的承载体。莫高窟位于敦煌城的东南,为佛教的中心圣地,洞窟南北通连,上下重叠,层层如蜂房,与西千佛洞、安西东万佛峡,合称敦煌石窟,是世界上无与伦比的佛教艺术宝库。洞窟始建于公元366年,经历了十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等十个朝代不停的营建,反映了一千年间各阶级、各阶层、各民族的各种活动与艺术风格特点,以及佛教美学思想与我国传统美学思想的交融、传承、演变。至今为止,莫高窟保存洞窟735个,其中包括45000平方米壁画和两千多身彩塑。每个洞窟,都有着独特的时代艺术特色,牵涉到宗教、历史、科技、艺术等多方面学科的知识。其中,飞天作品亦居全国之冠,仅莫高窟的492个洞窟,就有270多个窟绘有飞天。

一、关于“飞天”的研究现状

自上世纪90年代起,敦煌研究院开展了敦煌石窟分类研究,目的是为了把石窟艺术所反映的敦煌文化全面地公诸世人,以促进敦煌学的深入发展。在初步拟定的22个专题中,“敦煌飞天”入列专题研究之一①,这也推动了敦煌飞天研究的发展,迄今为止有关此方面的论著的出版、发表已有一定程度上的增加,再加上敦煌学发展己有近百年历史,出版物研究成果丰富,也为敦煌飞天的研究工作奠定了良好的基础。例如,《敦煌飞天》②中常书鸿、李承仙的文章《敦煌飞天》是研究敦煌飞天较早的作品,把飞天定义为印度佛教众神之一键达婆,说出了飞天的狭义概念,此文章还简要概括了敦煌飞天各个时期的不同特点。之后,国内学者纷纷针对飞天这一形象展开了研究,内容涉及飞天艺术形象、飞天艺术审美、飞天艺术研究等方面。段文杰在《飞天—乾阔婆与紧那罗—再谈敦煌飞天》③,一文,对各个时期飞天的特点做了概况。《中国飞天艺术》④一书,从飞天艺术溯源谈起,还包括飞天艺术形象、飞天艺术审美、飞天艺术研究等内容,全书文字

①段文杰:《开发敦煌石窟文化的丰富宝藏》,《敦煌研究》,1990.1。

②中国旅游出版社著:《敦煌飞天》,中国旅游出版社,1980。

③段文杰:《飞天—乾阔婆与紧那罗—再谈敦煌飞天》,《敦煌研究》,1987.1 。

④郑汝中、台建群著:《中国飞天艺术》,安徽美术出版社,2000。

简练,图片丰富,是对飞天初步了解认识的参考。郑汝中在《敦煌壁画乐伎》①中把飞天乐伎归入伎乐天中,对飞天伎乐的分布做了基本的判断与分析等等。

二、“飞天”是什么

根据佛教的宇宙模式,天的种类极多。如在欲界中有所谓六欲天,由下向上依次为四天王天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天;在色界之天,通常分为四禅天,总计十七天,即初禅天三天,包括梵众天、梵辅天、大梵天;第二禅天三天,包括少光天、无量光天、极光净天;第三禅天三天,包括少净天、无量净天、遍净天;第四禅天为八天,包括无云天、福生天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天;在无色界,则由空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天等四无色天构成。此四天均为无色天,由于它们超越了物质,所以没有住处。而六欲天中的四天王天和三十三天,因其住于须弥山的上端,故称地居天,而夜摩天至第六天因居住于空中,故称空居天。总之,诸天所居位置愈高,则其身体愈大,寿命也渐次增长。

飞天是佛教艺术中的一个独特的形象。现代人观赏石窟艺术,除了赞叹先人严格塑造的佛像之外,也对绚丽多姿的飞天印象深刻,难以忘怀。现在学者们有两种观点②:一部分人认为飞天是天龙八部当中的乾闼婆与紧那罗,乾阔婆是香音神,从这个词的翻译就可以知道“香”是可以散发香气,“音”是指声音,是主管音乐的神,他在天空中作供养,又能散发出香味儿来。紧那罗翻译成妙音神,是主管音乐的神,所以在佛教艺术中飞天经常表现出唱歌、跳舞、演奏和散花供养这样的形象。但也有些学者认为不仅是乾闼婆与紧那罗,应该说飞天是指佛教诸天,“天”这个概念在佛教中是低于菩萨的护法神,在佛国世界里他们可以来来回回自由飞翔的。所以除了乾闼婆与紧那罗,别的天神也是可以飞行在天空的。比如我们看到,早期健陀罗艺术中的雕刻中,像“帝释天”、“梵天”也可以雕刻成飞天的样子。

三、敦煌飞天的主要分类及特点

敦煌壁画中的飞天,从十六国开始,经历了十个朝代,历时达千余年,知道元代末期。这千余年的历史中,由于朝代更替、政权转移经济发展、中西文化频繁交流等历史情况的变化,飞天的形象、姿态都在不断的变化,其演变史同整个敦煌艺术发展史大体一致,一般来说,分为四个阶段。

1、北凉至西魏时期

因社会动乱,民生困苦,早

期飞天的情调显得十分阴郁、

沉重。北凉时期,飞天吸收了

西域画风,用色鲜明,构图简

洁,造型生动,形象为身体粗

短、强壮、矫健的男性,上身

半裸,袒臂赤足,腰系围裙,肩

①郑汝中:《敦煌壁画乐伎》,敦煌研究,1989年第4期。

②赵声良:《敦煌飞天》,《敦煌一与丝路文化学术讲座(第一辑)》,北京图书出版社,2003.9 。

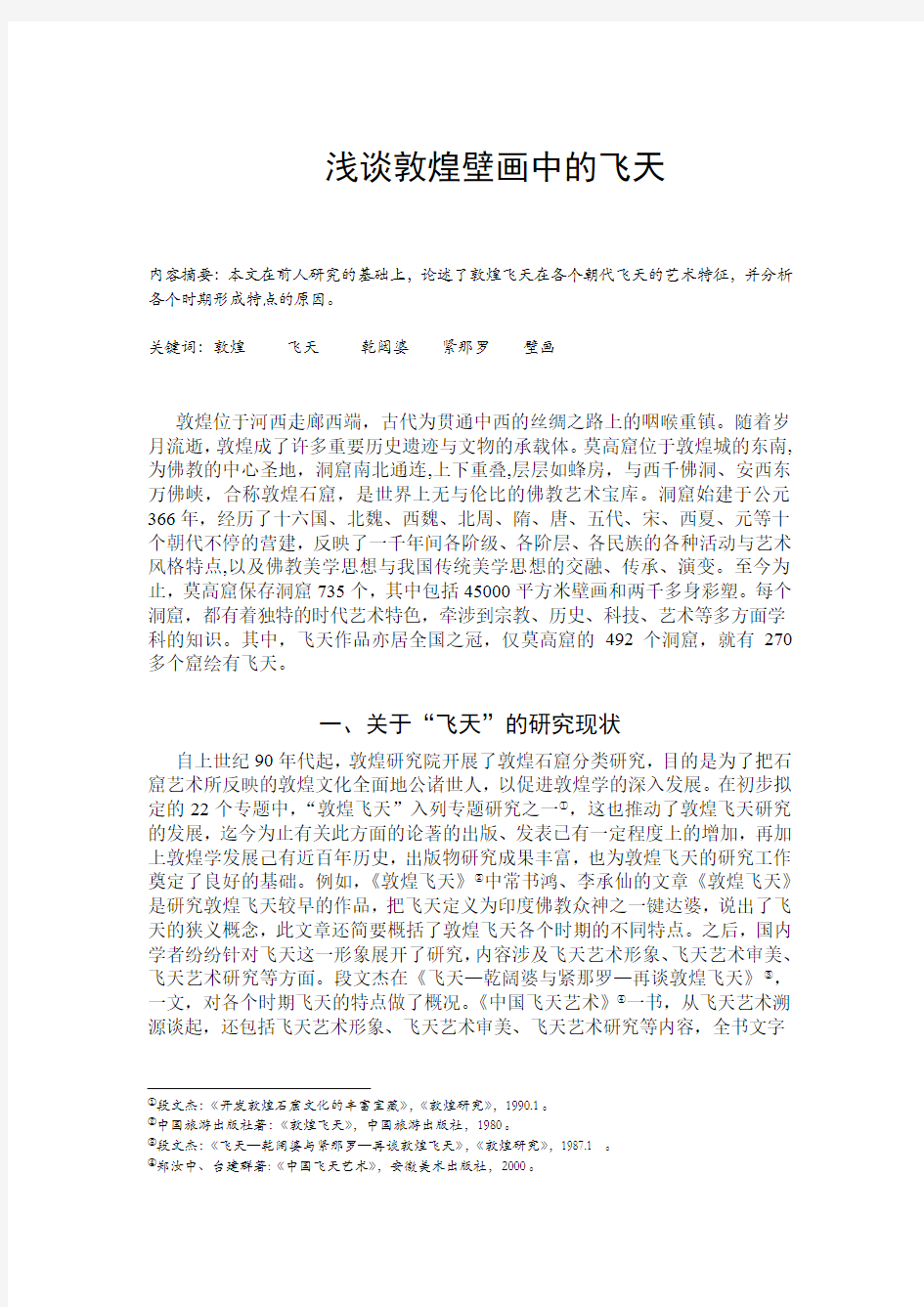

敦煌莫高窟275北壁壁画(局部)

披大巾,下着长裙,动作笨拙、僵硬,用身体扭曲表示飞动。身体多呈“V”字形,转折强烈。至北魏时期,造型趋向汉化,动作逐渐轻缓。西魏以后,中原风格影响到了敦煌,乐伎飞天增多,人物造型趋向女性,上身半裸,下着长裙,身体弯曲呈圆弧形,线条准确,着色艳丽,俊美动人,例如第275窟北壁主体人物上方的几身飞天灾几身飞天,头有圆光,戴印度五珠宝冠,或头束圆髻,上体半裸,身体呈“U”字形,双脚上翘,或分手,或合手,有凌空飞行的姿势。“U”字型的身躯也显得直硬,尚不圆润,微弯,还有印度石雕飞天姿态的遗迹。

莫高窟北魏时期的飞天不仅画在窟顶平棋、窟顶藻井、故事画、佛龛上面,还画在说法图、佛龛内两侧。北魏的飞天形象,有的洞窟大体上还保留着西域式飞天的特点,但有一些洞窟里的飞天形象,已发生了明显的变化,逐步向中国化转变。飞天的脸形已由丰圆变得修长,眉清目艉,鼻丰嘴小,五官匀称谐调。头有圆光,或戴五珠宝冠,或束圆髻。身材比例逐渐修长,有的腿部相当于腰身的两倍。第260窟北壁后部的飞天,头有圆光,戴印度式五珠宝冠,脸型修长,因变色原因,成为白鼻梁,白眼圈,为小字脸。上体半裸,腿部修长,成大开口“U”字形。衣裙飘曳,巾带飞舞,横空而飞,四周天花飞落。

2、北周、隋时期

北周和隋代是敦煌壁画从早期进入中期的一个过渡、变革时期,风格、画法呈现出崭新的面貌,多以群体飞天的形式出现,线条粗细相间,富有层次。精神状态也从沉闷、悲苦转向平和、安详、朴素、自然。飞天的形态,一部分为上身裸露、体态健美的男性,另外一部分则为清秀的女性造型,色彩搭配华丽、生动。

此时期的敦煌飞天,处在佛教天人与

道教羽人,西域飞天与中原飞仙相交

流,相融合,创新变化的阶段,是中

西合璧的飞天。莫高窟西魏时期的飞

天,所画的位置大体上与北魏时期相

同。只是西魏时期出现了两种不同风

格特点的飞天,一种是西域式飞天,

一种是中原式飞天。其中最大的变化

是作为香间神的乾闼婆,散花飞天抱

起了各种乐器在空中飞翔;作为歌舞敦煌莫高窟第249窟飞天伎乐

神的紧那罗,天宫伎乐,冲出了天空围栏,亦飞翔于天空。两位天神合为一体,成了后来的飞天,亦叫散花飞天和伎乐飞天。如第249窟西壁佛龛内上方的伎乐飞天,这种飞天是中国道教飞仙和印度教飞天相融合的飞天。第282窟南壁上层的十二身飞天,头束双髻,上体裸露,腰系长裙,肩披彩带,身材修长,成大开口横弓字形,逆风飞翔,分别演奏腰鼓、拍板、长笛、横箫、芦笙、琵琶、阮弦、箜篌等乐器。从总体上说,隋代飞天是处在交流、融合、探索、创新的时期。总趋势是向着中国化的方向发展,为唐代飞天完全中国化奠定了基础。

3、唐、五代时期

这一时期是敦煌艺术的黄金时代,从十六国起,历经北凉、北魏、西魏、北周、隋代五个朝代,百年的时间,完成了敦煌飞天中外、东西、南北的互

相交流、吸收、融合、完成了中国化历程,飞天的描绘趋向成熟和完美。 这时期的敦煌飞天已少有印度、西域飞天的风貌,

是完全中国化的飞天。唐代也是莫高窟大型经变最多

的朝代,窟内的四壁几乎都被大型经变占领。飞天亦

主要画在大型经变之中。在题材上,一方面表现大型

经变画中的佛陀说法场面,散花、歌舞、礼赞作供养;

另一方面表现大型经变中佛国天界极乐世界的欢乐。

飞天飞绕在佛陀的头顶,或飞翔在极乐世界的上空,

有的脚踏彩云,徐徐降落;有的昂首振臂、腾空而上;

有的手捧鲜花,直冲云霄;有的手托花盘,横空飘游,

飘曳的衣裙,飞卷的舞带。第321窟西壁佛龛两侧各

画两身双飞天,飞翔姿态十分优美,尽管飞天的面容、

肉体虽已变成降黑色,但眉目轮廓、肉体姿态、衣裙彩带的线条十分清晰,身材修长,昂首挺胸,双腿上

扬,双手散花,衣裙巾带随风舒展,由上而下,徐徐飘落。第320窟的四飞天画在南壁《西方净土变》中阿弥陀佛头顶华盖的上方。每侧两身,以对称的形式,围绕华盖,互相追逐,一个在前,扬手散花,反身回顾,举臂紧追,飞天的四周,彩云飘浮,香花纷落,既表现飞天向佛陀作供养,又表现佛国天堂的自由欢乐。

4、宋、西夏、元时期

因受战乱和佛教兴衰的影响,

这个时期的壁画已经进入衰落和

程式化的尾声,飞天艺术亦不例

外。宋代的飞天形象逐渐减少,

画法偏重写实,用色淡雅,线条虽

纯熟却缺乏力度,用色也缺乏亮

丽,造型千篇一律,神情呆板,

缺乏神韵。莫高窟西夏时期的飞

天,一部分洞袭宋代的风格,一

部分具有西夏独特的风格,最大

的特点是把西夏党项族人物风貌和民俗特点融入了飞天的形

象。脸形长圆,两腮外鼓,深目

尖鼻 ,身体健壮,身穿皮衣,多饰珠珠,世俗性很强。元代为敦煌壁画末期,建窟少,且因蒙古族信奉密宗,窟中基本不绘飞天。元代时蒙古族统治敦煌地区,在莫高窟和榆林窟营建重修的洞窟都很少。元代流行密宗,分藏密和汉密。藏传密宗艺术中无飞天,汉传密宗艺术中现存的飞天也不多。其中具有代表性的是画在第3窟南壁和北壁《千手千眼观音经变》图上方两角的四身飞天。这四身飞天形象、姿态、衣饰基本相似,头梳锥髻、戴珠冠,脸型丰圆,长眉秀眼,上体半裸,项饰璎珞,臂饰宝钏。一手托莲花,一手执莲枝负在肩上,乘黄色卷云从空而降,衣裙巾带很短,身体沉重,飞动感不强,已无佛教飞天的姿态风貌,倒像是四身乘云飞行的道教仙童。

敦煌莫高窟321窟飞天 敦煌莫高窟3号窟飞天

四、对敦煌飞天发展演变的初步认识

佛教传入我国以前,我国汉代的羽人、飞仙意识早已形成。我们可以在汉代画像石中看到,羽人都是背有翅膀,作飞腾状。道家的羽化升天的神仙思想并逐渐在本土文化上衍变形成中国自己喜闻乐见的飞天形象。比较东西方的艺术造型和表现技巧,不难看出,西方飞天注重写实,运用现实主义创造手法,逼真地再现了人体结构以及自然生动的艺术形象,其严格的造型令人称叹。观赏东方之飞天,其浪漫主义风格被发挥得淋漓尽致,写意的手法得到极大展现,高度的概括、抽象的技巧,以及夸张、变形等装饰手法,撇开翅膀,仅靠衣裙和飘带的飞舞,就把观者带入天宫仙境。

宗教艺术除了其必然具有的宗教功能之外,总是或多或少地融进了当时世俗的思想情感和艺术观念。这些东西因不同的民族、不同的时代、不同的地域而体现出不同的特征。我们知道,印度的佛教艺术造像曾经受到古希腊雕塑艺术的影响,在印度的健陀罗和马吐腊式艺术中,有大量的佛像造像作品,它们传入中国后与中国传统的艺术相融合,产生了具有中国民族特色的艺术样式。随着佛教的中国化,飞天作为一种被人们喜爱的艺术形象,伴随着敦煌石窟的千年发展历史。飞天形象的衍变过程从内容上来说是印度、中原、西域及其他少数民族的融合式;从造型上是一个由早期简洁、粗犷到隋唐富贵、华丽、精致,并逐渐到隋唐以后的简化、世俗过程,虽然后期依然保持唐风,但形式单一、程式化,已失去往昔恢弘气势及勃勃生机。飞天因绘制的时代不同而风格迥异,各时代都呈现有其各自独特的面貌。最早的飞天出现在十六国北凉时期的第268窟中,这是具有西域风格的飞天,还处于外来艺术的摹仿阶段。北周、隋期尽管朝代较短,但也发生了很大变化,是飞天的一个过渡期,线条用粗细对比,富有层次感。这一时期,北周鲜卑族政权通好西域,又再度出现了北凉时期期的西域风格,与中原式风格的飞天并存。唐代是我国经济文化发展的高峰时期,初唐、盛唐的飞天十分繁盛和成熟。在石窟藻井四周、龛楣背光处、说法图上端都必绘飞天,成为固定模式。而从晚唐到五代水平下降,虽仍显富丽堂皇但动态平庸,人体略为清瘦素雅,神情庄严,略有忧思,动态呆板,有凝重之感。五代以后,宋、西夏至元代,飞天随佛教的衰落而进入尾声,宋代建窟不多,大多为程式化风格的仕女画,西夏略有具民族风格,鼻梁长直且高,腮大面圆,至元代因蒙古族信奉密宗所以窟中已基本不绘飞天了。

【参考书目及相关论文】

1.姜亮夫:《敦煌学概论》,北京出版社,2007.6 。

2.荣新江:《敦煌学十八讲》,北京大学出版社,2001 。

3.易存国:《敦煌艺术美学》,上海人民出版社,2005.1 。

4.段文杰:《开发敦煌石窟文化的丰富宝藏》,《敦煌研究》,1990.1。

5.中国旅游出版社著:《敦煌飞天》,中国旅游出版社,1980。

6.段文杰:《飞天—乾阔婆与紧那罗—再谈敦煌飞天》,《敦煌研究》,198

7.1 。

7.郑汝中、台建群:《中国飞天艺术》,安徽美术出版社,2000。

8.郑汝中:《敦煌壁画乐伎》,敦煌研究,1989.4 。

9.欧阳晓影、马茜:《敦煌石窟的飞天艺术》,徐州教育学院学报,2006.12 。

10.谢生保:《敦飞天形体姿态的来源》,《敦煌研究》,2001.4 。

11.刘晓毅:《试论佛教石窟中的飞天》,《敦煌学辑刊》,2004.2 。

最新敦煌莫高窟壁画的构图与色彩浅析资料

敦煌莫高窟壁画的构图与色彩浅析 敦煌莫高窟是甘肃省敦煌市境内的莫高窟、西千佛洞的总称,是我国著名的四大石窟之一,也是世界上现存规模最宏大,保存最完好的佛教艺术宝库。莫高窟位于敦煌市东南25公里处,开凿在鸣沙山东麓断崖上。它分布在鸣沙山崖壁上,三,四层不等,全长1.6公里。现存石窟492个,壁画总面积约45000平方米,彩塑像2100多身。规模宏大的莫高窟不仅蕴藏着丰富的艺术珍品,而且包涵了中国乃至西域的中世纪传统文化的丰富内容,被称为“世界艺术画廊”“墙壁上的博物馆”“世界艺术宝库”,被联合国教科文组织遗产委员会批准列入世界文化遗产清单。敦煌莫高窟具有珍贵的艺术、历史、科学价值。 敦煌莫高窟艺术灿烂辉煌,其壁画艺术蔚为大观,在中国的绘画艺术史上占有极其重要的地位。它融古汇今,汲取了东西方文化的影响,包纳了巨大的容量,创造了独特的形象,从而成为了中国乃至世界艺术史上的奇葩。敦煌壁画来源于佛教,这是众所周知的。因此,它的题材、内容一般都是反映着佛教或者与佛教有关的,其艺术目的的实质是借助于宗教的题材,曲折隐晦地折射出世俗生活广大劳动人民群众的艰辛,以及对理想社会幸福生活的憧憬,因而从题材上来看,带有一种理想与完美的情怀。同时,壁画均绘于洞窟的四壁,大多没有画框因而其壁画的构图形式同样也是无拘无束,抒写出创作者的自由心灵 理想化的布局人物比例关系首先,敦煌壁画的构图是散点式的,是无焦点透视的。即:壁画的位置经营是“笔随心走”,画中的人物也是“象出意生”。敦煌壁画的题材内容一般都是反映着佛教或者与佛教有关的,大多数画面是依据绘画者丰富而自由的想象而创作出来,是绘制者理想化的主观境界的体现,在构图时能够完全根据作者的主观心理的需求和审美的需求,对所需要表达的形象的大小、布局进行主观的塑造、调整和变化,从而无须顾及客观现实的透视比例等等。例如:《萨埵那太子饲虎》,整个画是围绕故事的主人公——萨埵那太子展开的,因而作者不但把这个中心人物占据着整个画面的主要位置,而且其形体也表现的最大。至于其他的辅助人物与物象,都围绕着这个中心人物来进行协调配合与有机的穿插,其大小比例突破了客观的真实,但却让阅读者第一时间的了解到作者所传达的主旨意图。再比如:《九色鹿王本生》的故事,此画设置了两个主要的形象,即鹿王和王子。这两个艺术形象在画幅中心占据着重要的位置,而且鹿王的形象与人等大,这在客观的自然环境中是不存在的。而其他人物:如溺水人和侍卫等非主要的人物安排在画幅的次要的位置,而且形象也有着大小的不同。这种构图法则同样也是为了突出主要人物,强调表达善恶因果报应的关系而采用的。在这些壁画作品中,人物的主要与次要、伟大与渺小,完全的取决于创作者的主观意识形态,丝毫不受到现实空间比例的束缚局限。 二、随意性构图与设计性构图并存 随意性构图是指:“作者从主观情感出发、在抒写胸臆、表达意趣、描绘想象和幻觉的同时,常常带有浓郁的感性特征和主观色彩。他们的构图方式并不经过理性的过滤,不需要深思熟虑的构思、谋划和经营,而更多的是依赖于直觉,甚至下意识的‘即兴’。就画面的特征来看,这类构图往往缺乏规律性,画面具有较强的运动感,显得自由、热烈、躁动和不安定。”①在敦煌莫高窟,随意性构图往往运用在具有故事情节的壁画中,使得整个故事具有气势磅礴、规模宏大的艺术效果。设计性的构图可以又可以细分为两类,一类是出于对画面装饰功能的需求,或是出于创作者对于整个画面秩序感和规范感的追求;另一类是于对称中求不对称,追求一种不对称的美。a.绝对对称式构图一般而言,绝对对称式构图从画幅的外框到画面的框架和结构,以及画面的各个部分内容的安排,都经过缜密的计算与设计,有着规范严格的格律体、连续体以及适合的几何形状。在敦煌壁画的藻井、图案之类的均采

敦煌壁画艺术赏析

中国传统文化艺术赏析 ——敦煌壁画浅析研究报告 摘要:敦煌艺术灿烂辉煌,其壁画艺术蔚为大观,在中国绘画艺术史上占有极其重要的地位。它融古汇今,汲取了东西方影响,包纳了巨大容量,创造了独特形象,从而成为中国乃至世界艺术史上的奇葩。敦煌壁画艺术蕴含“崇高与优雅、对称与和谐、阴柔与阳刚、悲壮与英勇、庄严与浪漫”的显著美学风格。这些陈果都与敦煌这片历史悠久的土地有着莫大的联系。 关键词:中国传统艺术赏析;敦煌壁画;佛教历史;建筑学 一、敦煌壁画艺术源流 这是个民族的遗产,多少实际留下来的积淀,社会逐渐蒸发的结果所形成的结晶。总之,这是一种特有的结构。 ——雨果 敦煌,古称三危,地处河西走廊的西北端,南有祁连山,北部有北塞山,往西连塔克拉玛干大沙漠,加上地处青藏高原北部的边缘地带,是个地处高山和沙漠、戈壁环绕的小绿洲,以戈壁、沙漠和山地为主。它的地理位置十分重要,是甘肃、青海、新疆三省的交汇处。自汉代以来,敦煌一直是中原通西域交通要道的咽喉之地,是著名的丝绸之路上的重镇。公元前111年,汉武帝平定西域,以后便在附近设立了汗河西四郡之一的瓜州。随着河西走廊的逐渐稳定,敦煌成为了沟通欧亚大陆桥,丝绸之路上的重要城市之一,史书称敦煌“华戎所交,一大都会”。西域胡商与中原汉族商客在这里交易中原的丝绸和瓷器,西域的珍宝,北方的驼、马与当地的粮食,包括中国、印度、波斯及阿拉伯在内的亚洲文明,与来自欧洲的古希腊、古罗马文明在这里汇聚并互相影响,形成了别具特色的西域文化。与此同时,自汉代中西交通畅通以来,中原文化不断传递到敦煌,在这里深深扎了根,中西不同的文化在这里汇聚、碰撞、交融。 敦煌之所以形成以壁画为主的艺术圣地,有其特殊的背景和原因: 第一,敦煌是一片富庶的绿洲,历史上经济得到较好的发展。敦煌南枕气势雄伟的祁连山,西连浩瀚无垠的罗布泊,北靠嶙峋崎岖的北塞山,东靠峰岩突兀的三危山。历史上的敦煌,有较大的绿洲,有丰富的水资源,土地肥沃、草木茂盛,是理想的农牧业区。汉唐两代,敦煌的经济得到长足发展。张骞通西域以后,汉武帝多次从内地移民到此,汉族逐步超过原来的少数民族,成为主体民族。他们屯田、兴修水利工程,把敦煌的社会生活从以游牧为主转变成为以农耕为主,使经济得到了较好的发展。 第二,敦煌偏安的历史,使其拥有相对稳定的发展环境。在敦煌历史上,有一个有趣的现象,就是敦煌的发展并不完全与中央王朝的盛衰治乱同步,有很多偏安发展的经历。东汉建立以后,经过200多年的经营,从中原迁来的大族在敦煌逐渐站稳了脚跟;同时,中原文化也在这个地区扎下了根,以儒家经典为主的许多汉文典籍开始在这里传播。东汉末年,诸侯割据混战,敦煌有近20年没有

23敦煌壁画教案1

23* 敦煌壁画 教材简析: 敦煌是我国著名历史古城。敦煌莫高窟保存至今的彩塑、壁画和藏经洞是中华文化的瑰 宝。这篇略读课文就介绍了敦煌莫高窟的壁画,表现了我国古代艺术家卓越的艺术成就和创 造精神。 全文共有7个自然段,作者按照“总起引入—具体分析—概括总结”的思路行文,可分 为四个部分来理解。第一部分(第一自然段)敦煌壁画的地址。第二部分(2-5自然段)敦煌壁画的特点。这是全文的分述,有三层意思。第一层意思(第二自然段)讲第一个特点:规 模宏大,风格各异。第二层意思(第3、4自然段)讲第二个特点:内容丰富,种类繁多。点面结合地先介绍了壁画的种类,后介绍了壁画的内容。第三层意思(第5自然段)讲第三个特点:巧夺天工,技艺精湛。第二部分(第六自然段)敦煌壁画的画师。这是全文的分述二,有两层意思。先讲近代画家临摹壁画,传承敦煌艺术。再讲古代画师创造壁画,表现出令人 钦佩的精神和意志。第四部分(第7自然段)敦煌壁画的价值。课文编排了三幅插图。一副 是敦煌石窟的外观远景图(照片),另一副是敦煌壁画中的飞天图(局部),再一副是敦煌 壁画中的九色鹿故事图(局部)。 设计理念: 确立学生的自主地位,并尽可能多地让学生在学习语文的实践活动中,动脑、动口,很 好地落实《语文课程标准》倡导的自主、合作、探究的学习方式。教师在学生自主探究的过 程中,适时地进行引导,履行主导的职责。整合拓展课程资源。教学中,引导学生自主学习,协作探究,讨论交流,师生互动,体会我国古代艺术家卓越的艺术成就和创造精神,从而达 到获取知识,激发情感,培养能力的教学目的。 教学目标: 1.指导学生独立默读课文,认识敦煌壁画的特点和价值,体会我国古代艺术家卓越才能 和顽强意志。 2.引导学生结合课文内容,理解重点语段以及表达的情感,提高学生的概括归纳能力和 领悟文章思想感情的能力。 3.帮助学生认识“凹、璀、璨、孜、摹”,读读记记“翩翩起舞、历历在目、孜孜不倦” 等词语。 教学重点: 理解重点语段,认识敦煌壁画的特点和价值,体会我国古代艺术家卓越才能和顽强意志。 教学难点:

敦煌壁画中的“飞天”形象赏析

重庆第二师范学院高等教育自学考试(本科) 毕业论文 题目:敦煌壁画中的“飞天”形象赏析指导教师:张群 姓名:梁晨 专业:美术教育 准考证号: 年月日

内容摘要 敦煌莫高窟以精美的壁画和塑像闻名于世。提及敦煌,人们就会自然想到神奇的飞天。飞天可以称作是天人,是一种俗称,而非佛教的专用名词。它是一个善奏乐、能飞舞,满身异香美丽飘逸的形象。中国艺术家用绵长的飘带使她们优美的女性身躯漫天飞舞。可以说,飞天是印度的佛教艺术与中国的民族艺术融为一体的集合形象。 关键词:敦煌壁画飞天构图色彩灵动美

目录 一、引言 (4) 二、敦煌壁画飞天概说 (4) (一)“亁闼婆”和“紧那罗” (4) (二)“飞天”的广义、狭义之说 (4) 三、敦煌壁画中的飞天构图与飞天色彩 (4) (一)敦煌壁画中的飞天构图 (4) (二)敦煌壁画中的飞天色彩 (5) 四、敦煌壁画飞天艺术美的表现 (6) (一)灵动美 (6) (二)色彩美 (6) 五、结语 (7) 参考文献 (8)

敦煌壁画中的“飞天”形象赏析 一、引言 敦煌飞天是敦煌莫高窟的名片,是敦煌艺术的标志。只要看到优美的飞天,人们就会想到敦煌莫高窟艺术。敦煌莫高窟492个洞窟中,几乎窟窟画有飞天,原始的飞天,其实是马头人身的狰狞面目…… 敦煌飞天的时代特点:敦煌壁画中的飞天,与洞窟创建同时出现,从十六国开始,历经十个朝代,历史千余年,直到元代末期,随着敦煌石窟的停建而消逝,在这千余年的历史长河中,由于朝代的更替政权的转移、经济的发展繁荣、中西文化等频繁交流等历史情况的变化,飞天的形象、姿态和意境、风格,都在不断的变化,其演变史同整个敦煌艺术发展史大体一致,分为四个阶段:兴起时期-创新时期-鼎盛时期-衰落时期。 二、敦煌壁画飞天概说 (一)“亁闼婆”和“紧那罗” 在古代印度佛教中,飞天是“天龙八部”护法神中的“亁闼婆”和“紧那罗”。作为护法神,他们皆受佛的教化,其职责是保护众生,常出现在壁画的佛陀上方、本生故事画和藻井中,多呈现出飞行的姿态,后随时间迁移演变成了飞天的形象。“亁闼婆”因周身散发香气,所以有“寻香主”和“香音神”之称,他的职能是撒花奏乐。佛经《尸毗王舍身救鸽》记载:“诸神亁闼婆,歌颂作音乐,美音轻重声。”而关于其形象,说法众多,《百道焚书》中称其风采甚美;《梨俱吠陀》中描述其为卷发,持武器,说法各异。在壁画飞天的形象也受地域、民族、文化等因素的影响而各不相同。 “紧那罗”的形象和人的形象十分相像,但不同之处在于其头上长有一角。《一切经音义》记载:“真陀螺,古作紧那罗,音乐天也,有微妙音响,能作歌舞。男则马首人身,能歌,女则端正,能舞。此次天女,多与亁闼婆为妻室也。”又说:“甄陀螺:甄,之人反,又作真陀螺,或作紧那罗。”因而“紧那罗”有“人非人”之称,而不管哪种形象,都能歌善舞。 段文杰先生在《飞天——亁闼婆与紧那罗》中认为,飞天是“佛教艺术中佛陀的八部侍从中之两类,即佛经中的亁闼婆和紧那罗。他们有特殊的只能的‘天人’而不是泛指六欲诸天和一切能飞的鬼神。” (二)“飞天”的广义、狭义之说 广义的“飞天”是指护法、天龙八部等飞行的诸神。狭义的“飞天”专指“亁闼婆”和“紧那罗”等礼佛赞佛、歌舞散花的天神。谭树桐《敦煌飞天艺术初探》中提出:“不论是广义的飞天还是狭义的飞天,敦煌壁画中飞天形象最为丰富,正是因为其包括了诸天形象,才会是丰富多姿的。” 关于“飞天”,我认为它是一个多元的概念,而不是一个专属名词。根据佛教文献记载,可以知道飞天不仅是“亁闼婆”和“紧那罗”,传入中国后还受到密教、道教等影响。因而对“飞天”的研究应涵盖众多飞行的护法天人和供养天人等。 三、敦煌壁画中的飞天构图与飞天色彩 (一)敦煌壁画中的飞天构图 “装饰”一词可以追溯到18世纪的欧洲地区,开始之初代表的是对艺术的渲染,之后逐渐演变为“装饰艺术”、“装饰派艺术”等更丰富的内容。利用艺术的装饰可以对艺术进行升华,使得艺术作品能够更加的赏心悦目。通过敦煌莫高窟中多姿多彩的壁画艺术中看到形形色色不同肢体动作的各类飞天壁画,使人叹为观止。敦煌莫高窟的艺术家用曲折蜿蜒的线条勾勒出一幅幅美丽、舒展、飘逸、灵动的飞天形象,配合丰富的色彩和超高

敦煌壁画色彩初探

2019·05 一、敦煌壁画简介 莫高窟位于河西走廊甘肃省西端的敦煌市,前秦建元二年(公元366年)一个名叫乐尊的和尚开凿了莫高窟的第一个洞窟。在莫高窟中至今仍保存着壁画45000多平方米,其中的许多壁画在经历了悠久的历史之后仍然满壁生辉。 壁画是敦煌莫高窟艺术的重要组成部分,其内容十分丰富,是十多个朝代东西方文化碰撞出的精彩艺术火花,主要的题材类别有佛、菩萨、金刚力士和佛教故事画、供养人像建筑画等。敦煌壁画的颜色也在不同时期分别呈现出不同的特征和风貌,壁画根据颜料的更新、思维的提高和意境的升华分别展现出不同的时代风貌。根据统计其中的颜色大致可分为十几种,同时在色彩的运用上结合了东西方色彩的观念,呈现出鲜明的自身特点。 二敦煌壁画色彩特点 (一)敦煌壁画早期色彩特点 敦煌的壁画在早期,工匠绘制壁画普遍使用的是晕染法,因为晕染法可以表现出一定的立体感。所谓晕染法,是由西域传播到中土的绘画技法,用色以由深到浅的方式沿着所绘物体轮廓从外到内上色,使得描绘的物体会有明显的体量感,用明暗来塑造物象。敦煌的壁画早期就是采用这种西域式技法,出现层次分明、人物立体、效果柔和、色彩鲜明的绘画风格。在北魏时期敦煌壁画又出现由我国中原地区传播而来的传统绘画的方法“染色法”。在北魏时期的敦煌壁画中,有的人物形象就是用这种技法。这是为了适应信徒的欣赏习惯,扩大佛教的影响,佛教绘画必须在民族绘画的基础上加以改造,至此形成了北魏时期敦煌壁画浑厚、热烈的色彩效果。 (二)敦煌壁画中晚期色彩特点 到了鼎盛的唐代,由于壁画是绘画的主要形式,壁画一度发展到高峰时期。唐代敦煌壁画汲取传统的线描勾勒法和渲染着色方法,人物造型丰腴饱满、体态窈窕,线条飘逸如行云流水,写实明快,天衣随风飘动,颇有吴带当风的韵味,赋彩以石绿、赭石、黄色为主,形成了“工笔重彩”的表现形式,早期的粗犷质朴已消失,体现了唐代佛教绘画民族化的特色,显示出一种崭新的风貌。墙面以赭色做底,敦煌莫高窟的第77、205、209、244、322窟的《说法图》在造型晕染以及装饰上都出现了一些新画风,人物的感染力进一步增强。窟中壁画一般是先用线勾勒,然后添彩,加以红、黄、绿、赭、紫等颜色绘制,体现出恢弘博大的鼎盛气象。 五代以后,莫高窟的艺术进入了晚期,虽然不如早期的生机勃勃,中期的富丽堂皇、绚丽多彩,但在内容、题材、技法和形式上仍然有所发展。色彩在白描底子上是以红绿对比为主要色彩的暖色调,红色占多数画面,并与浅绿色、灰青色形成的冷色调形成对比,共同构建画面的和谐关系,用黑色进行人物头部的描绘构成画面色彩的中心,引人注目。如第36窟的《普贤菩萨》,黑色占据着主要地位,并且用量很少,红绿对比的鲜明色占据着画面的大部分。 三、敦煌壁画色彩构成 绘画中的任何颜色使用所形成的色彩效果,必然是有色彩规律在其中的,这是因为绘画作品的色彩美感是通过作品的色彩效果来表现的。敦煌壁画之所以给人美感,是因为其色彩的搭配组合等符合形式美法则,洞窟建造的特殊性决定了壁画的装饰性。敦煌壁画采用图案与绘画相结合的方式,取得了绘画形式上的统一效果。南齐谢赫著有《画品》一书,提出了“六法”,其中之一便是“随类赋彩”,其中的“类”是指被描绘的物象,而“赋彩”则是指运用色彩,可以根据客观规律也可主观地运用色彩。按主观意愿用色,这样才有真实的效果。而敦煌石窟中大量的青色、金色、红色等颜色是“随”哪一类而赋彩呢?没有人见过佛国世界,因此这些颜色的搭配是画家根据主观意向搭配的,同时基于当时东西方文明的交流,这些创造性的活动也与西域的民俗民风有关,包括其使用的颜料等。 (一)颜料 敦煌壁画所采用的颜料大致有四种,分别为天然矿物质颜料、植物颜料、人工合成颜料、混合颜料。于非闇写的《中国画颜色的研究》中描绘了矿物质颜料的分类、产地、成分等。 其中,红色颜料中朱砂、铅丹、红土等较多用于魏晋南北朝时期创作的壁画。作为单一颜料,红土的使用比较突出,隋唐之后朱砂和铅丹等红色颜料被广泛使用。入宋以后,赤色中少量加入雄黄。但从颜料上看,赤色是壁画中最为本土的颜色,用料最多非朱丹莫属,因为在敦煌各 敦煌壁画色彩初探 殷殷超 摘要:敦煌石窟壁画集中华文化之大成,其色彩风格的演变反映了中国色彩体系的发展过程。中国古代不少优秀画作无论在颜料的材质,还是在颜色的使用技巧方面都相当“品高艺精”。文章从敦煌壁画的早中晚期特征以及色彩构成方面探究敦煌壁画的色彩特点。 关键词:敦煌壁画;色彩风格;色彩构成 141

敦煌艺术

敦煌的艺术宝藏 外国语言文学学院 2017300340034 章心怡 “蝉翼妆披妖隐露,琵琶舞韵抢风头”,这是诗中对反弹琵琶飞天舞的描写。说到敦煌壁画,于我而言,第一个映入脑海的就是飘逸柔软、绰约多姿的飞天造型。然而,在学习了本学期林丰老师的“视觉艺术与设计”课程上的相关知识,并阅读相关书籍后,我才更加深入地了解,原来敦煌的艺术是如此内容丰富、规模巨大,并且别出心裁、宏伟壮丽。 敦煌,位于古代中国通往西域、中亚和欧洲的交通要道——丝绸之路上,繁茂的商贸活动也在这里促成了多种风格的文化的交融。佛教历史悠长的敦煌,近一千年不断修筑的石窟与壁画,在干燥和阴暗的沙漠中得以保存。 敦煌壁画主要是描写神的形象、神的活动来寄托一种宗教之思,安抚人心。在描绘神的形象时,所用的想象与夸张的成分大,较多浪漫主义成分,形象特点鲜明,变形程度较大。犹记得一幅西魏时期的菩萨像,姿态曼长婀娜,大大增加了手指、颈项的比例,胯骨前凸,头颈微垂,衣襟飘扬,尽显人像的窈窕之美。其上有一露足的飞天形象,极具动态,解剖合理,手脚纤巧,真实地体现了人体美,也是佛教元素在敦煌壁画艺术中的展现。 不仅是在形象与姿态上吸引观者,敦煌壁画的色彩也美轮美奂。我很喜欢色彩鲜明的艺术作品,特别是敦煌壁画中,大量用到橙色与

蓝色、金黄与蓝紫这样的对比色,充满异域风采。北魏时期的《山林猎兽图》色彩明晰跳跃,底色大致为赭石色,主要的人、兽形象为朱红,底部为蓝色,上方为石青色,冷暖色调的鲜明对比,使画面层次十分丰富。虽然随着时间推移逐渐褪色,依然给人很强烈的视觉冲击,让人深觉色彩的魅力。 不仅绘画,敦煌的彩塑同样引人入胜。北魏时期的交脚弥勒菩萨塑像在细节处颇显色彩处理的功力。菩萨的背光以青色和红色为主,配有黑色勾勒的祥云,色彩交替,又与身上的服饰相呼应。更精致的是佛龛内的壁画也设计精细,也以同样的青、红、黑色调为主,内外协调一致、主次协调一致,和谐统一,极具整体的观赏价值。 说到敦煌,又说到色彩,不能不提到张大千。作为著名的画家,他深入西陲,在敦煌临摹壁画,为莫高窟编号,在一定程度上为保护文化遗产作出了积极的贡献。他在临摹壁画、学习技法的基础之上,将自己擅长的重彩、水墨融为一体,保持中国画传统特色的基础上创造出一种半抽象的、墨彩交辉的意境,所以也被称作中国传统艺术的“现代性突围”。通过欣赏张大千《飞天像》《水月观音》等作品,我感觉其在皴法与设色的方法上丰富多彩,用笔圆润、简洁,设色明快、清丽,整幅画作灵动舒朗。现代绘画技法与古代绘画内容交织、碰撞,迸发出让人耳目一新的火花。 通过这学期“视觉艺术与设计”的学习,我掌握了一些专业的美术知识,更重要的是,激发了我对中国传统文化与艺术的兴趣。敦煌

敦煌壁画色彩应用与变色原由(可编辑)

敦煌壁画色彩应用与变色原由(可编辑)敦煌壁画色彩应用与变色原由 年第期 敦煌研究 总第期 敦煌壁画色彩应用与变色原因 吴荣鉴 〔软煌研究院美术所,甘肃软煌 内容摘要本文是多年来对敦煌壁画的解读与临摹的一点感受,分析了敦煌 壁画与中国画之间的关系,从中国画的 绘画色彩等方面分析、对比,对敦煌壁画的敷色技法及各时期色彩应用演变过程等作了分析。同时,阐述了敦煌壁画色 彩变化的自然条件、客观原因及规律并对颜料的古今称呼与用法等作了研 究。 关健词中国画敦煌壁画颜料技法特点渊源 中图分类号文献标识码文童编号 名作《洛神赋图》相比,二者的造型、敷彩技法,尤敦煌壁画及彩塑着色所用的颜料,主要是以 其是画面效果当在伯仲之间。 天然矿石颜料,植物颜料、人工合成颜料〔早期化学颜料为辅,混合颜料用得非常少。

敦煌壁画在多年的绘制过程中,部分颜敦煌壁画中的颜料料来自西域和中原,也有敦煌就地取材加工的。就色彩而言,中国画不似西方绘画那样,为追求远敦煌壁画常见的石色及 少数化学颜料有朱 砂、朱镖、黄丹朱丹、铅丹、银朱、储石、土红、石近、虚实、质感、光感、立体感和空间感而大量使用黄、雄黄、青金石、石青、氯铜矿、石绿、铜绿、滑石调和色使色彩丰富细腻,并强调以面造型,而是师粉、高岭土、白噩蛤粉、方解石生石灰、云母等法自然,墨分五色,以白当黑,万趣融其情思,构图李最雄《敦煌莫高窟唐代壁画颜料分析研究》将敦有主客之分,敷色朴实无华,分别主从,彩色相和, 煌壁画中的颜料作了比较系统的科学分析,认为强调以线造型的基础上以形写神,随类赋彩,用自“新疆克孜尔石窟壁画,所用的颜料主要是朱砂、然色彩塑造万物,以达到气韵生动的最高境界。朱丹、青金石、氯铜矿、二氧化铅等矿石颜现存汉、魏晋时期具有代表性的佛教壁画,当料与敦煌壁画南北朝时期的部分用色相比,大体属新疆克孜尔千佛洞的壁画,虽然与中原绘画有上相同。所不同的是,此时敦煌出现了大量的土着造型、敷彩技法和风格的差异,但是对敦煌壁画 红色,少量的石青、石绿,而克孜尔石窟却比较少和中原绘画有着较大的影响。我们可以看出,敦或是没有。”并针对敦煌石窟列出了各时期壁画中煌第窟北魏的降魔变、萨捶那太子舍身饲虎颜料的分析结果表表 图等,敷色凹凸法晕染,华而不艳,有立体感的人笔者要补充的是颜料的使用与当地艺术风物造型多姿多彩,形象美而不媚、古朴执着,实属格及画工的绘画技法有关,与当地的自然生产条早期绘画作品的上乘之作。现在我们看到的是经件及环境有关无论是克孜尔还是莫高窟及中原千百年自然氧化变色后的效果,与传为晋顾恺之收稿日期

敦煌壁画的色彩构成方式研究

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/4d6348202.html, 敦煌壁画的色彩构成方式研究 作者:冷维娟 来源:《戏剧之家》2017年第23期 【摘要】敦煌壁画的色彩体系的特点非常鲜明,也是敦煌美学重要的组成部分。对色彩 构成方式进行研究可以更深入地认识到敦煌艺术的美感。文章主要对敦煌壁画的色彩构成对比方式和调和方式进行简单的分析。 【关键词】敦煌壁画;色彩构成;研究 中图分类号:K879.41 文献标志码:A 文章编号:1007-0125(2017)23-0092-01 敦煌壁画在佛窟中不属于主体的地位,但是其表现的内容丰富程度是雕塑不能比拟的。所以壁画也是敦煌石窟艺术进行研究的主要对象。本文对敦煌壁画的色彩构成方式进行简单的研究,仅供参考。 一、敦煌壁画的色彩构成对比分析 (一)敦煌壁画的补色对比分析。敦煌壁画具有非常鲜明的色彩,主要表现在壁画的总体的色彩情况和局部的补色情况。敦煌壁画对于色彩的纯度具有比较高的要求,一般来说,在壁画的补色对比上,使用的是橙色和蓝色或者是绿色和红色。对于局部的补色,通常是蓝紫和金黄以及壁画变色以后的白色与黑色。绘画在初始阶段,包含铅白元素的红色将会出现变色情况,逐渐会变成暗灰色,绿色没有很大变化,所以在色彩出现变化之前,补色对比结构一般使用的是绿色与红色,这两者的明晰度相对比较强,色彩也比较相近。在敦煌壁画中,具有的色彩相对比较多,它是在补色的基础上对其他各种色彩进行合理的安排。这种色彩结构的复杂程度是非常高的,并且敦煌的建筑结构也是非常复杂的,这也体现出古代画工的深厚的绘画水平和细腻的绘画技术。并且,通过黑白的对比可以有效弥补壁画色彩明度的弊端,敦煌壁画具有的补色对比结构的特色是非常明显的。 (二)敦煌壁画的明度对比分析。和补色对比相比,明度对比相对来说是较为隐蔽的,但因为明度作为画面最关键的视觉元素是一定要存在的。总的来说,敦煌壁画还是在东方的平面空间的基础上进行的,色彩在明度方面主要不是将深度作为表现的重点,也不是相近明度具有的比较单一的彩色结构,一般都是亮和暗之间的极色平面的情况,组合的方法也主要是以平面色块的并置为主,没有有序的渐变和衔接的情况,主要表现出并置具有的节奏感。最明亮的色彩是纯白色,暗的色彩是纯黑色,其他色彩的明度显示主要是浅灰色或深灰色,没有造成黑和白色组具有的差别出现模糊情况,还是保持明度变化明显的平面空间,使得主色调得到强化。在画面中,各种不同的色彩都没有过渡,直接拼接和散落,使得画面的直接对比效果非常明显。在隋唐以后,因为画面的内容比较繁密,色彩使用更加丰富,使得画面的明度层次出现黑、白和灰三个主要的色组。

敦煌壁画中的“飞天”形象赏析

重庆第二师范学院高等教育自学考试(本科) 毕业论文 题目:敦煌壁画中的“飞天”形象赏析指导教师:张群 姓名:梁晨 专业:美术教育 准考证号: 年月日

内容摘要 敦煌莫高窟以精美的壁画和塑像闻名于世。提及敦煌,人们就会自然想到神奇的飞天。飞天可以称作是天人,是一种俗称,而非佛教的专用名词。它是一个善奏乐、能飞舞,满身异香美丽飘逸的形象。中国艺术家用绵长的飘带使她们优美的女性身躯漫天飞舞。可以说,飞天是印度的佛教艺术与中国的民族艺术融为一体的集合形象。 关键词:敦煌壁画飞天构图色彩灵动美

目录 一、引言 (4) 二、敦煌壁画飞天概说 (4) (一)“亁闼婆”和“紧那罗” (4) (二)“飞天”的广义、狭义之说 (4) 三、敦煌壁画中的飞天构图与飞天色彩 (4) (一)敦煌壁画中的飞天构图 (4) (二)敦煌壁画中的飞天色彩 (5) 四、敦煌壁画飞天艺术美的表现 (6) (一)灵动美 (6) (二)色彩美 (6) 五、结语 (7) 参考文献 (8)

敦煌壁画中的“飞天”形象赏析 一、引言 敦煌飞天是敦煌莫高窟的名片,是敦煌艺术的标志。只要看到优美的飞天,人们就会想到敦煌莫高窟艺术。敦煌莫高窟492个洞窟中,几乎窟窟画有飞天,原始的飞天,其实是马头人身的狰狞面目…… 敦煌飞天的时代特点:敦煌壁画中的飞天,与洞窟创建同时出现,从十六国开始,历经十个朝代,历史千余年,直到元代末期,随着敦煌石窟的停建而消逝,在这千余年的历史长河中,由于朝代的更替政权的转移、经济的发展繁荣、中西文化等频繁交流等历史情况的变化,飞天的形象、姿态和意境、风格,都在不断的变化,其演变史同整个敦煌艺术发展史大体一致,分为四个阶段:兴起时期-创新时期-鼎盛时期-衰落时期。 二、敦煌壁画飞天概说 (一)“亁闼婆”和“紧那罗” 在古代印度佛教中,飞天是“天龙八部”护法神中的“亁闼婆”和“紧那罗”。作为护法神,他们皆受佛的教化,其职责是保护众生,常出现在壁画的佛陀上方、本生故事画和藻井中,多呈现出飞行的姿态,后随时间迁移演变成了飞天的形象。“亁闼婆”因周身散发香气,所以有“寻香主”和“香音神”之称,他的职能是撒花奏乐。佛经《尸毗王舍身救鸽》记载:“诸神亁闼婆,歌颂作音乐,美音轻重声。”而关于其形象,说法众多,《百道焚书》中称其风采甚美;《梨俱吠陀》中描述其为卷发,持武器,说法各异。在壁画飞天的形象也受地域、民族、文化等因素的影响而各不相同。 “紧那罗”的形象和人的形象十分相像,但不同之处在于其头上长有一角。《一切经音义》记载:“真陀螺,古作紧那罗,音乐天也,有微妙音响,能作歌舞。男则马首人身,能歌,女则端正,能舞。此次天女,多与亁闼婆为妻室也。”又说:“甄陀螺:甄,之人反,又作真陀螺,或作紧那罗。”因而“紧那罗”有“人非人”之称,而不管哪种形象,都能歌善舞。 段文杰先生在《飞天——亁闼婆与紧那罗》中认为,飞天是“佛教艺术中佛陀的八部侍从中之两类,即佛经中的亁闼婆和紧那罗。他们有特殊的只能的‘天人’而不是泛指六欲诸天和一切能飞的鬼神。” (二)“飞天”的广义、狭义之说 广义的“飞天”是指护法、天龙八部等飞行的诸神。狭义的“飞天”专指“亁闼婆”和“紧那罗”等礼佛赞佛、歌舞散花的天神。谭树桐《敦煌飞天艺术初探》中提出:“不论是广义的飞天还是狭义的飞天,敦煌壁画中飞天形象最为丰富,正是因为其包括了诸天形象,才会是丰富多姿的。” 关于“飞天”,我认为它是一个多元的概念,而不是一个专属名词。根据佛教文献记载,可以知道飞天不仅是“亁闼婆”和“紧那罗”,传入中国后还受到密教、道教等影响。因而对“飞天”的研究应涵盖众多飞行的护法天人和供养天人等。 三、敦煌壁画中的飞天构图与飞天色彩 (一)敦煌壁画中的飞天构图 “装饰”一词可以追溯到18世纪的欧洲地区,开始之初代表的是对艺术的渲染,之后逐渐演变为“装饰艺术”、“装饰派艺术”等更丰富的内容。利用艺术的装饰可以对艺

浅析敦煌壁画之美

浅析敦煌壁画之美 论文关键词:敦煌壁画造像构图色彩程式 摘要:敦煌壁画是我国灿烂的文化明珠中耀眼的一颗,有历代壁画五万多平方米,其数量之多,规模之大,内容之丰富,技巧之精湛,为世人所赞叹,其艺术之美堪称我国绘画艺术的典范。壁画类别分尊像画、经变画、故事画、佛教史迹画、建筑画、山水画、供养画、动物画、装饰画等不同内容,是我国1500多年的民俗风貌和历史变迁的艺术再现。在大量的壁画艺术中还可发现,古代艺术家们在民族化的基础上,吸取了伊朗、印度、希腊等国古代艺术之长,是我国古代社会发达的文明的象征。 正文: 敦煌位于甘肃、青海、新疆的交汇点。一千多年前,佛教在西域诸国很盛行,建塔造寺、开窟筑像的佛教艺术也随之传入敦煌,随后,它与中原古老的半神文化交汇、融合,产生出辉煌的敦煌石窟艺术,随着对敦煌艺术越来越多的关注,我认为从审美角度来分析敦煌壁画是非常有必要的,以下是敦煌壁画之美的浅谈: 一、程式之美 敦煌壁画中所表现的多是古代艺术家和广大劳动人民以及其丰富的想象力开辟出的一个“法性无边”的认识世界,他们力求以微尘的小千世界组成中千世界,再组成大千世界。 在敦煌的壁画中我们可以发现无论其风格如何变化,组织画面始终遵循着程序化的原则。画派、画风的发展、成熟就是遵循着“图示----修正”的模式,不断丰富、完善自身特色使其最终成为定式的过程。 例如在佛教绘画的造像中,我们可以发现它们都是以具体的神像刻画和画面氛围烘托来实现宗教审美理想的类型化特征。 程式好比设计蓝图,它是构成和组织画面的框架,在这个框架中,各个元素作为同一风格的造型单元,必须按标准零件来设计,使画面始终保持一种秩序感和统一感。 二、线条之美 敦煌壁画中精彩的大量线条的运用在重彩绘画中主要起到造型的作用,敦煌壁画中富有

敦煌壁画美术教案

敦煌壁画美术教案 敦煌壁画建于十六国晚期的北凉到蒙元时代,其敦煌石窟现存五万平方米壁画,是寺院壁画同类题材保存相对完整的文化艺术遗产之一。以下是分享给大家的敦煌壁画美术教案,一起来看看吧! 敦煌壁画美术教案篇1 教学内容:敦煌壁画 教学目标: 1、初步了解和认识敦煌壁画的艺术成就,体会中国文化的博大精深。 2、领略敦煌壁画的魅力,激发学生对中国传统文化的自豪感,培养学生的爱国热情。 教学重点:引导学生欣赏敦煌壁画。 教学难点:让学生了解和感悟敦煌壁画。 教学课时:2课时 教学准备:投影仪、图片等。 教学流程: 一、谈话导入 你们知道敦煌壁画吗?你对敦煌有多了解呢? 学生交流相关资料。 二、新课 今天,我们一起去敦煌看看壁画。(板书:壁画)

壁画就是画在墙壁上的画。敦煌壁画博大精深,气魄宏伟,是民间画师在继承中原汉民族和西域民族艺术优良传统的基础上,吸收并融化了外来表现方法,发展成为具有地方特色的中国民族风格的佛教艺术。它不仅是民间壁画艺术的奇葩,也是中西文化交流的结晶。 1、了解敦煌壁画 如果按1米的高度连接起来,壁画长度可达30公里。可成为世界上最长的画廊。它是佛教艺术宝库的一颗璀璨的明珠。 敦煌壁画包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟共有石窟552个,有历代壁画五万多平方米,是我国也是世界壁画最多的石窟群,内容非常丰富。敦煌壁画是敦煌艺术的主要组成部分,规模巨大,技艺精湛。敦煌壁画的内容丰富多彩,它和别的宗教艺术一样,是描写神的形象、神的活动、神与神的关系、神与人的关系以寄托人们善良的愿望,安抚人们心灵的艺术。 2、欣赏图片 (1)中国画《窟的艺术创造者》 这幅画画了什么?请同学说一说。 (2)敦煌莫高窟外景。它坐落在漫漫黄沙之中。 (3)羽人藻井 提问:什么是藻井?藻井是中国传统建筑中室内顶棚的独特装饰部分。一般做成向上隆起的井状,有方形、多边形或圆形凹面,周围饰以各种花纹、雕刻和彩绘。多用在宫殿、寺庙中的宝座、佛坛上方最重要部位。羽人藻井给你什么感觉?

敦煌壁画艺术中历代的美学特征

陈海兵 荩 敦煌壁画艺术中历代的美学特征 敦煌莫高窟是中国艺术殿堂中的一颗明珠,将多种艺术风格与佛教思想、中国的儒道思想融为一体,体现了一种极高的思想境界和艺术境界。敦煌莫高窟的大规模建筑群是在漫长的历史时期中完成的,创建于前秦建元二年(366),历经十几个朝代相继凿建,现存洞窟492个。敦煌莫高窟集合了雕塑艺术、绘画艺术、建筑艺术等,是古代中国艺术家集体智慧的结晶。在敦煌莫高窟众多的艺术集合体中,壁画艺术可以说独占鳌头,被誉为世界现存最大的艺术画廊。 敦煌莫高窟中的壁画表现的内容及其丰富,以表现佛教故事为主题,穿插有当时社会生活中的生动画面,敦煌莫高窟壁画也是研究中国艺术发展和社会发展的一部百科全书。壁画中展现各类大小艺术人物如佛、菩萨、罗汉、天王、飞天、供养人等。壁画的内容涉及佛教题材、中国民间传统神话、农业耕作、捕鱼狩猎、战争、婚丧嫁娶、歌舞娱乐等。这些故事在壁画中运用合理的布局,巧妙地构图,丰富的色彩,多变的线条,将其娓娓道来。敦煌壁画在艺术风格上,吸收了印度、希腊、伊朗、西域等艺术风格经过历代画师艺术家的加工整理与中国传统艺术密切结合,形成了一种与世俗艺术相区别的独特中国佛教艺术。 敦煌壁画的发展经历了数十个朝代,这些不同的朝代在不同的历史时期和社会发展背景之下,对壁画艺术的绘画风格和美学特征产生了重要的影响。敦煌壁画的发展过程中,按照艺术风格我们可以粗略地将其分成四个大的历史时期,北朝、隋唐、五代和宋、西夏和元。不同的历史时期,艺术风格和审美特征有自身的特点,这些风格鲜明的壁画作品,为后世留下了宝贵的文化艺术遗产。 敦煌莫高窟开凿前期前期为十六国及北朝初期,保存至今的共有40窟,此时期石窟的代表为第249窟、257窟、259窟、267-271窟、275窟、285窟、428窟等。敦煌莫高窟最初是没有绘制壁画的,石窟开凿较小,直到北凉以后,才开始绘制壁画。这一时期的敦煌壁画,受印度雕塑、绘画艺术的影响较大,在绘制各类佛、菩萨、罗汉、飞天等形象时,躯体健壮,面相丰满,鼻梁高隆直抵额际。人物绘画线条朴实古拙,着色用笔雄健壮丽,层层晕染,立体感很强,具有原始的粗犷风格。色彩方面,以褐、绿、青、白、黑为多,一般多在赭红色的底色上绘石青、石绿、黑等颜色。绘画的内容也多是,佛教题材的本生故事和经变故事,如“九色鹿舍己救人”、“萨捶那舍身饲虎”等。由于这些佛教故事具有很多严肃、悲情的色彩,所以在绘画色彩的运用上,多采用比较暗淡、深沉的颜色,以烘托故事的主题。构图及用笔较粗犷,与中国中原艺术中的绘画风格差距较大,绘制人物、佛、菩萨、飞天等的形象时,对人体比例的掌握比较准确,壁画中各种花样纹饰多为舶来品,受印度及西域文化影响较大,给人以全新的视觉感受。这些艺术形象的塑造与佛教传入中国不久

浅谈敦煌壁画中的飞天

浅谈敦煌壁画中的飞天 内容摘要:本文在前人研究的基础上,论述了敦煌飞天在各个朝代飞天的艺术特征,并分析各个时期形成特点的原因。 关键词:敦煌飞天乾闼婆紧那罗壁画 敦煌位于河西走廊西端,古代为贯通中西的丝绸之路上的咽喉重镇。随着岁月流逝,敦煌成了许多重要历史遗迹与文物的承载体。莫高窟位于敦煌城的东南,为佛教的中心圣地,洞窟南北通连,上下重叠,层层如蜂房,与西千佛洞、安西东万佛峡,合称敦煌石窟,是世界上无与伦比的佛教艺术宝库。洞窟始建于公元366年,经历了十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等十个朝代不停的营建,反映了一千年间各阶级、各阶层、各民族的各种活动与艺术风格特点,以及佛教美学思想与我国传统美学思想的交融、传承、演变。至今为止,莫高窟保存洞窟735个,其中包括45000平方米壁画和两千多身彩塑。每个洞窟,都有着独特的时代艺术特色,牵涉到宗教、历史、科技、艺术等多方面学科的知识。其中,飞天作品亦居全国之冠,仅莫高窟的492个洞窟,就有270多个窟绘有飞天。 一、关于“飞天”的研究现状 自上世纪90年代起,敦煌研究院开展了敦煌石窟分类研究,目的是为了把石窟艺术所反映的敦煌文化全面地公诸世人,以促进敦煌学的深入发展。在初步拟定的22个专题中,“敦煌飞天”入列专题研究之一①,这也推动了敦煌飞天研究的发展,迄今为止有关此方面的论著的出版、发表已有一定程度上的增加,再加上敦煌学发展己有近百年历史,出版物研究成果丰富,也为敦煌飞天的研究工作奠定了良好的基础。例如,《敦煌飞天》②中常书鸿、李承仙的文章《敦煌飞天》是研究敦煌飞天较早的作品,把飞天定义为印度佛教众神之一键达婆,说出了飞天的狭义概念,此文章还简要概括了敦煌飞天各个时期的不同特点。之后,国内学者纷纷针对飞天这一形象展开了研究,内容涉及飞天艺术形象、飞天艺术审美、飞天艺术研究等方面。段文杰在《飞天—乾阔婆与紧那罗—再谈敦煌飞天》③,一文,对各个时期飞天的特点做了概况。《中国飞天艺术》④一书,从飞天艺术溯源谈起,还包括飞天艺术形象、飞天艺术审美、飞天艺术研究等内容,全书文字 ①段文杰:《开发敦煌石窟文化的丰富宝藏》,《敦煌研究》,1990.1。 ②中国旅游出版社著:《敦煌飞天》,中国旅游出版社,1980。 ③段文杰:《飞天—乾阔婆与紧那罗—再谈敦煌飞天》,《敦煌研究》,1987.1 。 ④郑汝中、台建群著:《中国飞天艺术》,安徽美术出版社,2000。

敦煌壁画简述培训讲学

敦煌壁画简述 敦煌,一个神圣的名字。 敦煌是多种文化融汇与撞击的交叉点,中国、印度、希腊、伊斯兰文化在这里相遇。 敦煌是艺术的殿堂。那些公元4至11世纪的壁画与雕塑,带给人们极具震撼力的艺术感受。敦煌又是文献的宝库。在这数以万计的赤轴黄卷中,蕴藏着丰富的文献资源,汉文、古藏文、回鹘文、于阗文、龟兹文、粟特文、梵文,文种繁多;内容涉及政治、经济、军事、哲学、宗教、文学、民族、民俗、语言、历史、科技等广泛领域。 1900年农历5月26日,一个值得记住的日子,在敦煌莫高窟发现了这个藏经洞,那些古代文献赫然堆满整个窟室。由此,产生了一门世界性的学科--"敦煌学"。 1910年,敦煌藏经洞劫余文献运藏京师图书馆(今国家图书馆前身)。而今,藏经洞发现已经整整一百年了,中国国家图书馆作为世界上收藏敦煌遗书最多的单位,以其丰富的馆藏,为敦煌学的发展作出了重要贡献。 敦煌是国家级历史文化名城,距今已有2000多年的历史,它是丝绸之路河西道、羌中道(青海道)、西域南、北道交汇处的大边关要塞。从敦煌东北行过安西,为通向中原的河西大道;西出阳关,沿丝路西域南道与新疆的若羌县相连;西北行出玉门关,沿西域北道可通往哈密和罗布泊;敦煌南行经阿克塞哈萨克族自治县,逾阿尔金山,则直达青海省的格尔木。 敦煌历经了汉风唐雨的洗礼,文化灿烂,古迹遍布,有莫高窟、榆林窟、西千佛洞等主要景观。莫高窟又名敦煌石窟,素有"东方艺术明珠"之称,是中国现存规模最大的石窟,保留了十个朝代、历经千年的洞窟492个,壁画45000多平方米,彩塑2000多座。题材多取自佛教故事,也有反映当时的民俗、耕织、狩猎、婚丧、节日欢乐等的壁画。这些壁画彩塑技艺精湛无双,被公认为是"人类文明的曙光"、世界佛教艺术的宝库。 敦煌的自然风光同样毫不逊色:沙漠奇观鸣沙山和月牙泉,澄黄的沙山和清澈的泉水相互依存,延续千年不变,景色奇异迷人;阳关及玉门关虽只余下断壁残垣,置身其间,却仍能隐隐感受到边关的铁马金戈之气,使人不得不慨叹历史的沉重和苍凉。 敦煌壁画泛指存在于敦煌石窟中的壁画。敦煌壁画包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟共有石窟552个,有历代壁画五万多平方米,是中国也是世界壁画最多的石窟群,内容非常丰富。敦煌壁画是敦煌艺术的主要组成部分,规模巨大,技艺精湛。敦煌壁画的内容丰富多彩,它和别的宗教艺术一样,是描写神的形象、神的活动、神与神的关系、神与人的关系以寄托人们善良的愿望,安抚人们心灵的艺术。因此,壁画的风格,具有与世俗绘画不同

敦煌壁画分类

敦煌壁画 敦煌壁画在石窟中数量最多,规模最大,艺术技巧最精湛,内容最丰富,为研究中国古代政治、经济、文化、军事、地理、交通、社会生活、民族关系、宗教史、艺术史、中外友好往来、文化交流史等提供了极其珍贵的形象资料,是非常宝贵的古典艺术遗产。 敦煌壁画究竟有多少呢?以莫高窟为主体的石窟群577个洞窟中,现存色彩艳丽的壁画45000多平方米。被誉为当今最大的美术博物馆。这么多的壁画都画了些什么内容呢?据敦煌学专家多年考证研究,内容已基本弄清,可分为: 一、尊像画指佛教崇拜的佛陀、菩萨、护佛神等供奉的各种神灵形象。 二、经变画利用绘画、文学等艺术形式,通俗易懂地表现深奥的佛教经典称之为“经变”。 三、神话题材画是中华民族传统神话题材。指北魏晚期出现的东王公、西王母、伏羲、女蜗、青龙、白虎、朱雀、玄武以及风雨雷电等道家神仙思想的内容题材。 四、供养人画像供养人,就是信仰佛教出资建造石窟的人。他们为了表示虔诚信佛,留名后世,在开窟造像时,在窟内画上自己和家族、亲眷和奴婢等人的肖像。 五、装饰图案画丰富多彩的装饰图案画主要是用于石窟建筑装饰,也有桌围、冠服和器物装饰等。装饰花纹随时代而异,千变万化,具有高超的绘画技巧和丰富的想象力。 六、故事画为了广泛吸引群众,大力宣传佛经佛法,必须把抽象、深奥的佛教经典史迹用通俗的、简洁的、形象的形式灌输给群众,感召他们,使之笃信朝拜。于是,在洞窟内绘制了大量的故事画,让群众在看的过程中,受到潜移默化的教育。故事画内容丰富,情节动人,生活气息浓郁,具有诱人的魅力。 1.佛传故事主要宣扬释迦牟尼的生平事迹。其中许多是古印度的神话故事和民间传说,佛教徒经过若干世纪的加工修饰,附会在释迦身上。 2本生故事画是指描绘释迦牟尼生前的各种善行,宣传“因果报应”“苦修行善”的生动故事。 3.因缘故事画这是佛门弟子、善男信女和释迦牟尼度化众生的故事。 4佛教史迹故事画是指根据史籍记载画成的故事,包括佛教圣迹、感应故事、高僧事迹、瑞像图、戒律画等。包含着历史人物、历史事件,是形象的佛教史资料。 5比喻故事画这是释迦牟尼深入浅出、通俗易懂地给佛门弟子、善男信女讲解佛教教义所列举的故事。 六、山水画敦煌壁画中的山水画遍布石窟,内容丰富,形式多种多样。大多与经变画、故事画融为一体,起陪衬作用。有的是按照佛典中的山水,参照现实景物加上高超的想象力,描绘出“极乐世界”青山绿水、鸟语花香的美丽自然风光;有的是以山水为主体的独立画幅。 壁画内容除以上六类外,还有建筑画、器物画、花鸟画、动物画等。 敦煌壁画的艺术价值弥足珍贵,在结构布局、人物造型、线描勾勒、赋彩设色等方面系统地反映了各个时期的艺术风格及其传承演变、中西艺术交流融汇的历史面貌。