印尼音乐对德彪西《塔》的影响

探析德彪西的东方元素

探析德彪西的东方元素德彪西(Claude Debussy)是20世纪最家喻户晓的法国作曲家之一,他的音乐风格以印象主义为主,充满了独特的和声、节奏和旋律处理方式,在他的音乐中也经常出现东方元素,这些东方元素包含了中东、印度和东亚等不同文化背景的元素。

本文将会探析德彪西的东方元素。

首先,德彪西受到东方音乐的影响,特别是中东和印度的音乐。

他深受法国音乐院的传统教育,但同时也接触了东方音乐和其他非欧洲音乐,这让他对不同类型的音乐和声音表达方式充满了好奇与兴趣。

这些兴趣反映在他的音乐创作中,包括他的音乐类型、乐器选择和调性处理。

其次,德彪西的东方元素表现在他对和声的处理上。

他使用了新的和声语言,这种语言充满了第五的音程和全音的音程,这些音程在中东音乐和印度音乐中很普遍。

他经常使用鸟鸣、山川河流和自然元素的声音,这些音效元素与他表现出来的东方情感形成了紧密的联系。

德彪西还使用了印度音乐的时长和律动特点。

比如,在他的小品《园中的喜剧》(Estampes),他使用了一种名为“jat”(时期)的印度音乐形式,这让他的音乐节奏变化更加精确和有力。

此外,在《夜曲》(Nocturnes)中,他使用了一种名为“tala”(节奏律动)的印度音乐形式,这种形式让他的音乐有了更加动感和变化。

最后,德彪西对东方舞蹈的热爱也为他的音乐创作带来了许多启示。

他经常观看印度、加泰罗尼亚和西班牙的舞蹈,这让他获得了广泛的旋律和节奏魅力。

在他的《伊拉波尔舞曲》(La danse de Puck)和《中国房间》(La chambre de Chine)中,他使用了东方舞蹈的乐曲元素和舞步动作来表现他对东方舞蹈的热爱。

综上所述,德彪西的音乐是在他探索各种文化元素之后形成的,包括东方元素。

他的创作表现出了这些元素的美、情感和原始性,这使他的音乐更加多元化和丰富。

听德彪西《塔》阐释其中的东方情调

听德彪西《塔》阐释其中的东方情调作者:吴忧来源:《北方音乐》2016年第14期【摘要】阿希尔·克劳德·德彪西作为印象主义音乐的创作鼻祖,是法国音乐史上极具代表性的作曲家之一。

德彪西的创作引领了20世纪欧洲新音乐思潮得发展,这些创作中,钢琴乐《塔》是德彪西钢琴音乐中最具有东方情调的代表作,本文将针对德彪西《塔》的创作背景、音乐形态和他音乐作品中“东方情调”表现等方面阐述德彪西钢琴音乐的所具有的东方情调。

【关键词】德彪西;钢琴曲《塔》;东方情调德彪西的钢琴曲《塔》经常被视为德彪西钢琴音乐中最具有东方情调的代表作,有学者认为这部作品是受加美兰音乐的影响。

然而,从与加美兰类似的多声织体与结构形式来看《塔》不仅是加美兰音乐的钢琴音响,其东方情调更体现在五声音阶的运用和五声性的音响,它不仅运用了加美兰音乐,更具有代表东方音乐的象征意义;其标题《塔》可以唤起人们对东方的想象。

乐曲所表现的,是一种对东方音乐的整体印象,按照德彪西自己的话说,是一种“精神上的东方旅行”。

一、德彪西《塔》的创作背景兴起于17 世纪后期的东方浪漫主义浪潮在欧洲美术界影响深远,正是印象派画家启发引导大批的欧洲作曲家逐渐在自己的音乐作品创作中加入东方音乐元素。

但当时由于交通不便,对东方音乐的理解还仅仅停留在一些传教士只言片语的日记或文学作品的描述上,并没有西方音乐家直接接触过真正的东方音乐,这一时期所谓的“东方情调”在他们的作品中的体现仅仅是对于五声音阶或者是个别旋律的描述引用上。

20世纪前期,对非欧音乐文化,特别是东方音乐进行研究成为欧洲音乐界的流行浪潮。

在东方音乐中发现东方特色,用东方特色音乐拓展各自的音乐风格成为当时西欧音乐界的新浪潮。

东方文化对欧洲绘画、戏剧和诗歌等领域的影响也推动了欧洲音乐学习东方的进程。

作曲家德彪西就是这一时期在东方音乐当中发现了音乐创作的新思路,经过不断尝试与努力,形成印象主义音乐流派。

欧洲作曲家一般运用东方的音乐器材和手法来丰富音乐中的东方因素,而德彪西的创作风格却与众不同,他运用与传统音乐创作完全不同的手法,把光与影这些瞬息现象和绚丽的色彩作为自己作品的表现内容来表现飘渺、朦胧、神秘的氛围与形象。

德彪西钢琴作品《塔》中的东方情调分析

63

(三)和声特点 德彪西在对钢琴曲作品中的和声部分进行处理时,打破了常规 创作的局限性,创设性地采用了平行进行手段,有一种在大小调中 徘徊的感觉,弱化了钢琴曲中的和弦连续意义,增加了没有导音的 终止式,准确地强调出了音和音之间的稳定性,采用自我围绕的创 作手法,对最后一节的终止和弦进行纵向和声收拢,将“不协和和 弦”贯穿于乐曲的开始和结束。 (四)织体运用 所谓织体运用,主要指的是对钢琴曲作品中乐段和乐句结构的 划分。德彪西通过不同织体变化的应用来展现出不同的音乐气氛, 给人一种飘逸、奇幻的感觉,无论是在和声,还是在主题上,都能 够呈现出不同的音乐风格特点,其中短小音型的织体应用,可以使 钢琴曲变得更加精致,好像在模仿“塔”上的风铃声一样。而对持 续音的运用,则展现出了德彪西的调式应用特点,使用持续音型和 持续和弦来表达感情音乐作品的调中心[2]。 三、《塔》的演奏分析 (一)触键 在德彪西钢琴作品的音乐演奏中,触键可以说是主要的音色控 制手段。若想将德彪西音乐作品中细腻丰富的情感表达出来,要通 过不同的触键方式来表达音色的不同。在《塔》的演奏中,主要采 用了抚摸式的触键手法,让旋律在双手的抚摸下展现出最优美的姿 态,把听众带到一个超现实的意境中。在钢琴曲的演奏过程中手腕 要放松,手指贴在琴键上,连贯的触键,营造一种朦胧的艺术演奏 氛围。 (二)踏板 踏板也是德彪西钢琴作品中音色表现的重要方法之一,在整首 钢琴套曲《版画集》中,几乎要全程体现出对踏板的熟练运用。德 彪西提出,对于踏板的使用,一定要像呼吸一样顺畅、自然,比如 说弱音踏板的运用,不仅可以减弱音量,同时还能改变音色,给人 一种漂浮的感觉,在《塔》的第53-60小节中,通过有效地使用弱 音踏板来调节并控制音量,可以引发人们的想象。而延音踏板的应 用,主要采用的是固定低音换踏板,和声换踏板以及节奏换踏板等 方式,以此创造出一种超凡脱俗的幻境。 四、结论 综上所述,德彪西钢琴音乐作品《塔》,不仅其对于是自然绘 画作品的音乐理解,更是欧洲文化对东方艺术情调的整体印象,唤 醒受众者对东方文化神韵的向往与想象,是一次“精神上的东方旅 行”,因此也要求演奏人员能够对钢琴曲的和声音响变化有着特别 的敏感性,才能准确的完成对东方音乐艺术神韵的合理想象。■

德彪西钢琴作品《塔》的五声元素体现及演奏

2021 年第 1 期《

》 145

现则产生了包含上述两个五声音阶的六声音阶,此六声音阶使内声部形成了调性重叠。结合

## ##

持续未变的外声部旋律,可以得出《塔》中的双重调性创作以五声音阶 B- C- D- F- G 为主,

## # ##

F- G- A- C- D 为辅。

表格3:

小节数 第 37-40 小节 第 41-44 小节(第一次再现) 第 73-77 小节(第二次再现) 第 88-98 小节(第三次再现)

使用。如第 78 小节的上下声部(见谱例8)同时使用了循环式和声进行,其中上声部是由

## # ##

五声音阶 F- G- A- C- D 构成的五音分解和弦,通过重复演奏相同内容,从而明确调性,形

## # ##

成固定的和声层。又如第 80-97 小节的上方声部,分别由五声音阶 F- G- A- C- D 与四音列

##

同样在第 80 小节第二拍上行音阶中出现的 A- G,涉及右手 5-1 指的快速交替演奏,此 处可使用李嘉禄《钢琴基础技术练习》第十一章五声音阶练习中第四部分分解音型的练习 b, 这一部分涵盖了所有五声音阶演奏中 5-1 指收缩指法的练习内容。

同时运用以下音阶,形成双重调性 B-#C-#D-#F-#G #F-#G-#A-#C-#D

段落 1-14 19-32 53-64 69-72

15-18 65-68

37-45 73-98

共计 44 小节 8 小节

35 小节

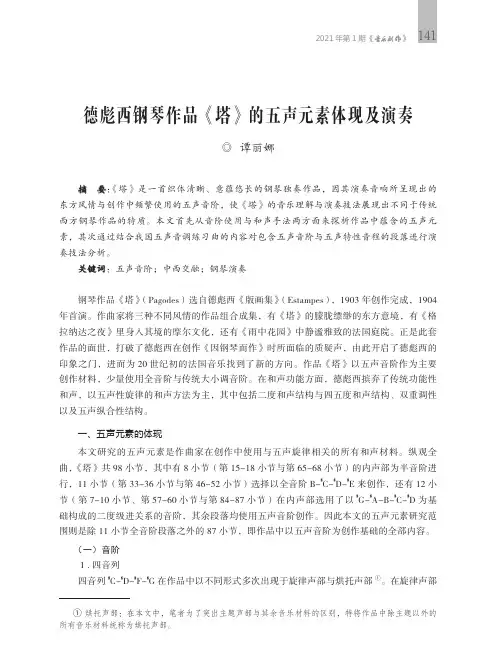

(二)和声 1. 二度和声结构与四五度和声结构 全音五声音阶的音程关系有大二度、小三度、大三度、纯四度、纯五度、大六度以及小 三度的转位大六度、大二度的转位小七度。在作品《塔》中,笔者排除完全由音阶构成的第 23-26 小节与第 80-87 小节,对剩余段落进行了音程拆解以后的统计显示,德彪西在创作中 多次运用了大二度、纯五度以及纯四度。下文则围绕以上三种音程关系展开对作品的和声分 析。表格2:

德彪西的钢琴作品_塔_中的东方情调诠释_代百生

一 、 音乐形态分析

钢琴曲 《 塔 》共有 98小节 , 明显地分为四个部分 , 可以视作为带再现的三部曲式加上一个庞大的尾

收稿日期 : 2006 - 07 - 26 作者简介 :代百生 (1971 ~ ), 男 , 汉族 , 德国音乐教育学博士 , 华中师范大学音乐学院教授 , 硕士研究生导师 。

旋律 B在 B大调上 , 但是也可以看作是在 B -Do 五声调式基础上的七声调式 。旋律 G 的开头像是旋律 # C的片断 。如果这样理解 , 它可以被看作为向 F - Do的转调 。它和在旋律 A 的基础上以节奏变奏形成的固 # 定音型结合成一种双调式支声效果 :B -Do 和 F - Do (37 - 40小节 )。 旋律 G 在结束部从 88小节开始再一 次出现 , 但略有变化 : 句子的开头往后推移了一拍 , 后半句缩短了 。 2. 固定低音与固定音型 它们是德彪西经常使用的手段 。 在 《 塔 》中固定低音与固定音型被大量地运 用 , 在钢琴织体中具有重要的意义 : (1) 造成音响色彩的变化 。从图 1可以看出 , 这两个层面的加入与减除变化丰富 , 从而造成音响层次 的不断变化 ;固定低音多使用在极低音区的长音 , 可以形成丰富的泛音并与上方的其他声部的音共鸣 , 低 音的变化形成不同的泛音基础 , 造成音响色彩的细微变化 。

20

中央音乐学院学报 ( 季刊 ) 2007 年第 1 期

声 。乐曲中旋律 、 和声层 、 固定音型和固定低音构成丰富的音响层次 。其曲式结构与音响层次可以图表描 述如下 : 图 1. 钢琴曲 《 塔 》的曲式结构与音响层次

从图 1中可以清楚地看到 , 这部钢琴作品的多声织体主要由旋律声部 、 固定音型声部和固定低音声部 的横向流动交织而成 , 纵向的和声性音响主要来自于这些声部对位性的混合 , 能够构成独立的和声层面的 清楚的和弦序进很少 。借助图 1我们可以对这部作品中的音乐形态特点逐一分析 。 1. 旋律 德彪西钢琴音乐的旋律特点之一 — — —短小的旋律散布在各个声部层次 , 没有旋律的发展 — — — 德克赛 (Decsey) 称之为 “在音响编织中孤立的旋律 ” [ 5] (p. 7), 在这里得到了清楚地体现 : 乐曲共有 7 ③ 个旋律片断 (A - G , 谱例 1, 以下简称 “旋律 ” ), 旋律材料的使用是重复而不是发展 , 是次序排列而不 是对比展开 。 这 7个旋律片断大部分建立在两个五声音阶和一个全音阶上 : ④ # # # # B - Do 五声音阶 :B - C - D - F - G 旋律 A , C, E # # # # # # F - Do五声音阶 : F - G - A - C - D 旋律 D , G # # # 全音阶片断 :B - C - D - E 旋律 F 谱例 1. 《 塔 》中的旋律片断

试论德彪西钢琴曲《塔》

试论德彪西钢琴曲《塔》

丁嫏妚

【期刊名称】《艺海》

【年(卷),期】2012(000)005

【摘要】德彪西在与象征主义文学家的接触,及法国印象主义绘画艺术的影响下,慢慢建立了个人化的音乐风格,开创了一种新的音乐形式,被后世称为印象派音乐。

钢琴曲《塔》,是德彪西中期作品中最具强烈印象思维特征的代表作。

【总页数】2页(P52-53)

【作者】丁嫏妚

【作者单位】桂林旅游高等专科学校艺术表演系

【正文语种】中文

【中图分类】J605

【相关文献】

1.德彪西的钢琴曲《塔》所开拓的新风格 [J], 徐毅

2.论德彪西钢琴曲《月光》的音乐分析及演奏处理 [J], 王小炜

3.德彪西异域风情的涉笔成趣

——以钢琴曲《小黑人》为例 [J], 姜薇;李晓彤

4.德彪西的印象主义音乐风格分析——以钢琴曲《月光》为例 [J], 王怡菲

5.德彪西钢琴曲《月光》中的印象主义音乐风格 [J], 孙婧祎

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

论德彪西的钢琴作品《塔》中的东方情调诠释

知识文库 第17期18 论德彪西的钢琴作品《塔》中的东方情调诠释刘 玲对于法国音乐家德彪西来讲,在他的作品当中,有着一首音乐《塔》,在这一首音乐当中不管是整首音乐的结构还是旋律都充斥着大量的东方音乐素材。

在本篇文章当中,我们主要是对东方音乐对德彪西产生的影响进行了简单的研究,探讨《塔》这一首音乐中的音韵,结构的使用,重点分析这一首音乐中带有的东方情调,希望能够提供给相关从事者一些帮助。

德彪西是十九世纪末,二十世纪出欧洲大陆最具有影响力的音乐家之一,同时也是当前印象主义音乐的创始人,在他的作品当中《塔》这一首音乐是最具有东方音乐的一首钢琴曲。

1 东方音乐对德彪西产生的影响有效探析在十九世纪末的时期,当时的欧洲音乐已经陷入到了一个瓶颈中,缺少一定的生机和活力。

因此便需要有着一种新型的音乐来为其注入活力。

而此时德彪西便把东方音乐和西班牙音乐以及爵士音乐,三种音乐中的特点进入融入到法国传统音乐中,从而开创出了和传统音乐大相径庭的和声,并且也创造除了印象主义的钢琴曲风。

对于德彪西来讲,他钢琴曲中带有的东方情调主要是来源于在巴黎举行的两次世博会,在世博会当中,德彪西接触到了中国,日本等东方国家的音乐情调,这种具有东方特色的音乐情调在他造成了巨大的影响,从这一个时候开始,德彪西便在之后的音乐创造中,或多或少的加入一些东方音乐的素材,从而在一定的程度上将东方音乐以及西方音乐两者进行有效的结合,再者搭配上相应的绘画以及文学的技巧,从而开创出印象主义的音乐。

我们可以这样说,如果德彪西没有接触了东方音乐,那么他就很难开创出印象主义派的音乐,并且相应的欧洲大陆的音乐也不会受到东方音乐的影响,从而可以更上一步台阶。

2 《塔》一首钢琴曲中含有的东方情调《塔》这一首音乐最为德彪西最具有东方情调的音乐,不管是曲名还是结构都充斥着浓烈的东风情调。

2.1 钢琴曲题目以及结构代表的东方建筑 在东方,塔是一种象征,它几乎能够代表佛教的建筑物。

德彪西的钢琴作品《塔》中的东方情调诠释

德彪西的钢琴作品《塔》中的东方情调诠释作者:王婷婷来源:《北方音乐》2017年第22期【摘要】法国音乐家德彪西少有几乎完全贴合东方风格的钢琴曲,而收录在钢琴套曲《版画集》中的这首《塔》,算是一个例外。

《塔》通常被视为德彪西创作的东方情调钢琴曲的代表,无论是整首曲的结构还是段落旋律,乃至调式都充满了东方音乐风情。

本文主要以东方音乐对德彪西的影响作为出发点,研究《塔》的音韵、结构及五声的运用,着重探讨该作品中的东方情调,以期为相关研究者提供参考。

【关键词】德彪西;《塔》;东方情调【中图分类号】J624.1 【文献标识码】A阿希尔-克劳德·德彪西是十九世纪末、二十世纪初欧洲音乐界颇具影响的作曲家、革新家,同时也是近代“印象主义”音乐的鼻祖。

于1903年问世的《版画集》更是德彪西印象主义派钢琴曲成熟的标志,代表着他步入大师殿堂的荣誉。

收录于《版画集》中的《塔》则是德彪西最为纯粹也最貼近东方音乐神韵的钢琴曲。

一、东方音乐对德彪西的影响十九世纪末的欧洲音乐落入桎梏,陷进了发展的瓶颈阶段,失去了往日的生机与活力。

这时的欧洲音乐急需一种新的音乐形式来为其注入新的活力,从而完成其由没落向崛起的转变。

此时德彪西结合东方音乐、西班牙舞曲以及爵士乐的一些特点,将这些特点融入法国传统音乐,更将印象派的艺术手法移接到了音乐之上,创造出与传统音乐大相径庭的和声,开创了印象主义的钢琴曲流派。

德彪西的这一音乐创举对之后的作曲家的影响深远流长。

德彪西钢琴曲中的东方情调来源于在巴黎举行的两次世博会,在这里,德彪西接触到了东方国家包括中国、日本、印度尼西亚等的音乐,这种别开生面的音乐形式对德彪西产生了巨大的触动。

从这时开始,德彪西在以后的音乐创作中,开始有意识地加入东方音乐元素,将东、西方音乐进行有机结合,再辅以通常用于绘画、文学上的印象派技法,从而创造出了当时名动欧洲的“印象主义”音乐。

可以说,如果没有东方音乐的影响,德彪西将难以开启“印象主义”音乐流派,欧洲音乐的发展也不会受到影响。

德彪西版画集塔曲式

德彪西版画集塔曲式1.引言1.1 概述概述德彪西版画集塔曲式是一种独特而受欢迎的艺术形式,它在德彪西的版画集中得到了广泛的运用和发展。

塔曲式的创作背后蕴含着丰富的艺术内涵和意义,对于德彪西版画集的艺术效果和后世版画艺术的发展具有深远的影响。

本文将从德彪西版画集的背景与历史出发,探讨塔曲式在其中的运用以及其所带来的意义与影响。

首先,我们将回顾德彪西版画集的起源和发展。

德彪西是一位杰出的法国艺术家,在19世纪末至20世纪初的时期,他以其独特的创作风格和对色彩的敏锐感知而闻名于世。

德彪西版画集是他一生中最重要的艺术作品之一,其中融入了他对自然和人性的深入思考和感悟。

在这个背景下,塔曲式成为了他表现艺术思想的重要手段。

其次,我们将探讨塔曲式在德彪西版画集中的表现形式。

塔曲式是一种特殊的艺术形式,它以层层递进的方式呈现艺术作品,形成了一种像塔一样上升的展示方式。

德彪西巧妙地运用了塔曲式,通过版画集中作品的有序排列和递进展示,营造出一种层次丰富而富有张力的艺术氛围。

这种表现形式不仅增加了作品的艺术感,还使观者能够更好地理解和感受到德彪西想要传达的艺术思想和情感。

最后,我们将探讨塔曲式在德彪西版画集中的意义与影响。

塔曲式的运用赋予了德彪西版画集独特的艺术效果,使其与众不同并深入人心。

塔曲式的成功应用为后世的版画艺术创作提供了宝贵的经验和启示。

德彪西版画集塔曲式的成功充分证明了塔曲式在艺术创作中的重要性和价值,对于后世版画艺术的发展起到了积极的促进和影响。

因此,我们认为德彪西版画集塔曲式的研究具有重要的学术意义和实践价值。

综上所述,通过对德彪西版画集塔曲式的概述,我们将进一步探讨其背后的历史和艺术特点,以及它在德彪西版画集中的运用和所带来的意义与影响。

希望通过这篇文章的撰写,能够更好地理解和欣赏德彪西版画集塔曲式的独特魅力和价值。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以编写如下:1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

探析德彪西钢琴作品中东方元素的渗透——以钢琴套曲《版画集》中

Yi Shu Ping Jian探析德彪西钢琴作品中东方元素的渗透———以钢琴套曲《版画集》中《塔》为例任晋雯山西艺术职业学院摘要:就法国音乐家阿希尔-克劳德·德彪西的钢琴作品而言,主要以浓郁的西方风格为主,具有东方元素的作品屈指可数,但其作品中《塔》则是含有此元素的典型代表。

德彪西钢琴套曲《版画集》之《塔》,是其少数含有东方元素特色的代表之一。

无论是在乐曲结构、调式调性、和声的结构功能等方面,无不体现了东方音乐风情。

本文主要对德彪西的钢琴音乐作品《塔》中的东方元素进行了探究,从东方音乐对德彪西产生的影响出发,对《塔》这个作品中的音韵、结构和五声调式的运用等方面进行了深入研究。

关键词:德彪西钢琴作品《塔》东方元素中图分类号:J605文献标识码:A文章编号:1008-3359(2019)20-0056-02阿希尔-克劳德·德彪西是19世纪末至20世纪初,在欧洲音乐界极具影响力的作曲家和革新家,是印象主义的创始人。

20世纪初,《版画集》的问世,更是印象主义派钢琴曲逐渐向成熟迈进的重要标志。

《塔》是收录于《版画集》中的一首钢琴作品,是与东方音乐神韵最贴近、最纯粹的钢琴曲。

一、东方音乐对德彪西的影响分析19世纪末期,欧洲音乐的发展步入到了瓶颈期。

在创作方面,不仅以往的生机不再,而且也没有注入新的活力。

基于此背景下的欧洲音乐对新的音乐形式表达出了强烈的渴望,旨在改变当前的创作现状,试图推动其由没落向崛起的转变。

此时德彪西在充分掌握东方音乐、西班牙舞曲和爵士乐特征的基础上,将这些特征进行了整合,并渗透到了法国传统音乐当中,并实现了印象派艺术手法向音乐领域的迁移,不同于以往传统音乐的和声随之产生,这也是印象主义钢琴曲流派的正式出现。

也正是由于德彪西的音乐创举,对后续作曲家也产生了较为深远的影响。

通过对德彪西钢琴曲东方音乐元素的来源予以深入研究后发现,在巴黎举办的两次世博会都是其钢琴曲东方情调的来源所在[1]。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

印尼音乐对德彪西《塔》的影响

作者:王玉果

来源:《音乐时空》2014年第13期

摘要:本文通过对19世纪后半叶到20世纪初法国作曲家克洛德·德彪西成熟时期音乐的代表作《版画集》之《塔》为研究对象,对该部作品中将东方印尼音乐与西方印象主义音乐相结合这一特征进行分析,并在此基础上论述该部作品的演奏要点,及从这部作品映射到的关于德彪西的音乐风格,为演奏者正确把握作品的演奏风格提供一些借鉴。

关键词:克洛德·德彪西印象主义钢琴演奏五重塔

《塔》是作品《版画集》的第一首,属于德彪西1903年创作的标题音乐作品。

该作品的创作来源于1889年德彪西在法国世界博览会上欣赏到的印尼等亚洲国家的东方音乐后有感而创作的标题音乐。

其充分表现了东方五声音阶的运用,同时也包含印象派的表现手法在里面。

这一时期是德彪西创作的黄金时期,也是他作品的成熟期,印象主义风格在他的作品中已经充分展现出来。

法国作曲家、评论家德彪西(1862-1918)是印象主义的创始人。

他是第一个将“印象主义”概念引入音乐领域的作曲家。

他在20世纪印象主义时期占据的地位就如同肖邦在19世纪浪漫主义时期中占据的地位一样。

德彪西出生于巴黎的近郊,在他十一岁的时候被巴黎音乐学院录取,并跟随了众多当时有名的音乐家进行学习,主要学习钢琴、作曲、管风琴、声乐方面。

德彪西1880至1881的两年是在俄国度过的。

在那里他被介绍到梅克夫人处,担任家庭音乐教师。

在梅克夫人的引荐下,他见到了柴可夫斯基并深受影响。

随后,德彪西随梅克夫人赴威尼斯、罗马、维也纳等地游历,接触了许多著名作曲家的作品,这些都对他之后的创作有着很重要的启发。

1889年在巴黎举办的世界博览会上,德彪西第一次听到了来自印尼、越南、柬埔寨等东方国家的音乐,并以此为灵感在1903年完成了作品《版画集》。

一、《版画集》中《塔》的演奏分析

《版画集》由三首乐曲组成:《塔》、《格拉纳达的黄昏》、《雨中花园》。

这部作品已经能够展现出作曲家成熟的印象主义技法。

其中,《塔》的曲式结构为副三部曲式,由ABA 三部分组成。

A部为第一到第三十小节,由三个乐段构成:引子,第一乐段(3-14小节),第二乐段(15-22小节),第三乐段(23-30小节)。

B部分(33-52小节),由混合型性中部组成,同样分为三个部分,第一段由新的素材组成,此以印象主义风格的全音阶为题材进行展开,第二乐段为旧材料的展开,第三部分再现全音阶式的新材料。

再现A部(53-98 小节)也由三个乐段构成。

在演奏乐曲《塔》时,首先要对爪哇音乐有所了解。

佳美兰(Gamelan)这个词语,是由古爪哇语“gamel”(敲击、操作)引申而来的,是“敲击乐器”的意思。

德彪西在五声音阶制造

的东方色彩背景上用短句子的旋律及在和声、踏板、指触控制等的综合作用下形象勾画出东方古塔那种风吹塔檐铃铛发出的叮咚声,幽静环境下木鱼的敲击声和轰鸣的钟声,显然是受爪哇的加美兰乐队的影响,以五声音阶为旋律伴随钟铃般的节奏音响为特征。

在这首作品中作者把东方印尼风味的斯伦德罗五声音阶与全音阶结合起来运用,使整首曲子既不失东方韵味又与印象主义创作技法相连接,可谓创作的一大亮点。

除此之外,还有低音钟声般或大锣鼓声般的回荡在其中,如塔的底部坚不可摧。

第三小节及之后出现的中声部,如小铜锣整齐敲击一般的规整的节奏,就像加美兰乐队音乐开始时响起的锣声。

(一)速度与踏板

在乐曲的一开始速度为“中速的,有生气”。

演奏时不仅要保持沉稳的节奏,又要不失生动的一面,正如舒曼的《幻想小品》的第五首的中间段落,既要抒情又要表现海水灵动的一面。

同样,在《塔》中既要表现寺院的庄重又要兼顾到它灵性的神秘一面。

作曲家用印象主义时期特有的语言,揭示了古老的东方魅力。

乐曲的第一小节就有踏板的标志,这里可以把弱音踏板和延音踏板一起踩下去,营造一种神秘悠远的气氛。

第3小节“精致的,几乎没有色调波动”,要求演奏者要有很高的控制能力,才能达到所要表现的要求,这是一种表面的平静,而音乐深处仍有微微的浮动。

第19小节,“稍稍生动些”表明此刻的情绪要稍微明快一些。

第小23节“持续的生动”。

意思是需要继续生动,速度要有所加快。

第27小节“回原速”。

代表前面已经告一段落,现在进行下一段,也就预示着另一段情绪的开始。

第33小节一直到第52小节为“无缓慢的节奏感”。

作曲家意在表明在速度上不能有延误,要按照节拍进行。

从52小节之后是乐曲的再现,处理方法与呈示部类似。

(二)调式与和声

本首乐曲作于德彪西成熟时期,由于受印尼音乐的影响,在调式上运用了五声音阶,当然还有他的成熟时期所形成的全音调式。

在乐曲的一开始,旋律进行采用的是带有东方韵味的五声调式。

采用了 B、#C、#D、#F、#G 五个音。

然而在 33-36 小节,作曲家则主要运用了印象主义的手法,这里由四个音的全音阶——B、#C、#D、#E组成。

这样以来,就和东方的五声音阶形成了色彩鲜明的对比,让听众深刻感受到东西方音乐结合的魅力所在。

德彪西的作品中,五声调式的运用是很多的,加上全音阶的运用,都表现了他的创作特色。

这部作品中,持续音的运用也是一大特色,营造出悠远、宁静、肃穆的氛围。

乐曲基本上都是建立在两个持续低音上:B、#G(主、属两音同时持续)。

让他的音乐充满了迷离的色彩,他不直接描绘,而是借助敏锐的灵性、和声语言和音响的组合,飘荡出声音与香味。

(三)织体

织体的运用在德彪西的音乐中是一项重要的技术,十六分音、三连音、五连音、八分音的交错进行,营造出绚烂夺目的音乐色彩,加之变换的频率之快,让听众能够感受瞬间的影像变化。

德彪西喜欢运用无数短小的音型,与此同时,运用不同的演奏法,制造出不同的层次感。

在《塔》这首乐曲中,也运用了几种重要的音型,来表现东方的异国风情。

乐曲的第 3-10 小节,第二声部大二度和声音程(#F、#G)持续进行,此大二度音程在第 15-22 小节中变为流动的旋律音程,音高变为#C、#D,并伴以三连音的持续进行。

在乐曲的 33-36 小节中,作为四音全音阶的背景音型出现,音高转变为#F、#G,从旋律音程变为低沉的和声音程。

大二度音程成为全曲重要音型之一,在很多关键部分出现,仿佛古塔上的随风而起的风铃,又如加美兰音乐中的小铜锣发出的极具节奏的敲击声。

乐曲的一开始就出现这种特色,五声调式、全音阶加上低沉的遥远的钟声回荡其中,让人有一种身临其竟的感觉,犹如自己站在高高的古塔之上,聆听遥远的钟声,伴有微风拂过及微微细雨。

二、结语

钢琴是表现得彪西个人魅力的重要手段,提到德彪西首先会想到他的钢琴作品。

他的作品里,总是十分小心地给演奏者以明确提示,坚持不需要对他的作品做个人的解释,因而要求演奏者准确的按谱子演奏,这是他的特点之一。

他是第一个把印象主义概念引入音乐领域的作曲家。

他勇于打破浪漫主义在和声上具有连接的功能和声,旋律上也与浪漫主义那种很长气息的旋律线有着巨大的差异。

在他的作品里,音程常用四度、七度、九度等不协和音程,和声也较喜欢运用属九和弦或两个和弦的堆积造成一种神秘的带有迷离色彩的朦胧美感,往往一个和声的出现时没有准备的,这很不同于浪漫、古典时期的音乐,也许他是想打破这种已经存在过久的和声进行从而进入到新的和声探索领域。

他的旋律都是很短暂的,稍纵即逝。

正如印象派的画集,画家们无视主观的知觉,而只强调客观事实在艺术家头脑中产生的瞬间印象。

也许正是由于以上的种种,无论是和声方面还是旋律方面都需要很灵活的加上踏板的运用,在加上力度的范围,经常是在p、pp、ppp等弱的范围内变化,要么就是f或ff、fff,很少有中间力度。

所以在演奏过程作左踏板的运用也要十分讲究,如同右踏板一样要分出很多个层次,这也要求我们的听觉能力要非常灵敏,这也是与浪漫主义音乐中音量上一个很大的不同。

德彪西的音乐扑朔迷离,永远闪着光亮。

他的音乐无时不让人感到新颖和别具一格。

他创新的打破了浪漫时期的格局,开创了更为广阔的音乐空间,为后来音乐者们打开了一扇新的音乐之门。

参考文献:

[1]陈国权.论印象结构——德彪西的曲式思维及其结构形态[J].音乐研究,1990,(01).

[2]德彪西,姜志高.论音乐与音乐创作[J].音乐艺术,1980,(01).

[3]江晨.如何学习和演奏印象派作品——德彪西的《版画集》(一)[J].钢琴艺术,2004,(08).

[4]赵晓生.钢琴演奏之道(新版)[M].上海:上海音乐出版社,2006.。