马原第一章物质世界及其发展规律

《马原》重点总结

绪论1.马克思主义的理论特征:辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论。

2.马克思主义最重要的理论品质:坚持一切从实际出发,理论联系实际,实事求是,在实践中检验真理和发展真理。

第一章物质世界及其发展规律1.物质的含义与意义物质是不依赖人的意识而存在,又能为人的意识所反映的客观实在。

意义:第一:它从世界的总现象中区别出物质现象和意识现象,从物质和意识的关系上,高度概括出物质的根本特性是其客观实在性,指出物质不依赖于意识而独立存在。

第二:它既不是直观地把握存在于某处的某个具体东西,也不是指世界的某个要素,而是从世界的一切事物、现象中高度概括出最一般、最根本的特性,即客观实在性,克服了把物质的具体形态及其结构、属性同物质本身混为一谈的片面性与局限性。

第三:它肯定物质是能够为意识所反映,具有可知性。

2.联系的含义与其客观性和条件性联系是指物质、现象和过程之间及其内部诸要素之间的相互影响,相互制约和相互作用。

事物联系具有客观性与条件性。

任何事物的存在和联系都是客观的、有条件的,没有客观存在的一定条件,或者条件不充分,就构不成联系。

分析任何事物的联系,都必须从客观实际出发,撇开联系的客观性和条件性,主观的随意将联系,就会陷入主观主义和诡辩论。

3.世界的运动与发展(见P27)物质的存在形式是时间与空间。

★4.把握联系与发展的范畴:(1)内容与形式内容是事物内在要素的总和。

形式是事物要素的结构与表现形式。

第一:内容与形式相互关联。

一定的内容总要通过一定的形式表现出来,一定的形式总是表现着一定的内容。

第二:内容与形式相互制约。

内容决定形式,形式依赖于内容。

第三:内容于形式的联系是复杂多样的。

同一内容可以通过多种形式来体现,同一形式往往也能体现不同的内容。

(2)结构与功能结构是指事物内部各个要素的组合方式、结合方式。

功能是一事物在对他事物的作用中表现出来的特性与能力。

第一:事物的结构决定功能。

第二:事物的功能会制约和影响其结构。

马原第一章物质世界及其发展规律

第一章物质世界及其开展规律一、观点案例资料1、对世界本原的不同理解观点1 德谟克利特的“原子〞古希腊哲学家、原子论者德谟克利特认为,世界万物包括人的灵魂在内,都是由原子这种不可分割的物质粒子组成的。

原子是永恒的,由原子所组成的整个自然界、整个世界也是永恒的。

原予本身不变化,但能运动。

原子的数量是无限多的,但它们之间没有性质的不同,仅有大小、形状、次序和位置的区别。

世界万物由于构成它们的原子在大小、形状、次序和位置上的不同,而形成千差万别的性质。

虚空是原子运动的地方,是“非存在〞。

原子在虚空中互相碰撞,形成旋涡运动,从而互相结合形成万物。

原子别离,事物就灭亡。

观点2 霍布斯的“物体〞托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes,1588—1679)是17世纪英国著名哲学家、机械唯物主义的重要代表人物,主要著作有?论物体?、?论人?、?论公民?、?论社会?和?利维坦?等。

霍布斯运用机械力学的观点和几何学的方法构建了一个包括论物体、论人、论国家与论社会在内的哲学体系。

“物体〞是霍布斯哲学体系的根本范畴。

霍布斯认为,世界上真实存在着的只有物质所构成的物体。

他说:“哲学的对象,或者哲学所处理的材料,乃是每一个这样的物体:这种物体我们可以设想它有产生,并且可以通过对它的思考,指导它同别的物体加以比拟,或者是,这种物体是可以加以组合与分解的,也就是说,它的产生或特性我们是可以认识的〞。

霍布斯给物体下了一个明确的定义。

他说:“物体是不依赖于我们思想的东西,与空间的某个局部相合或具有同样的广延〞。

显然,霍布斯所说的物体具有如下特征:它不依赖于我们思想而客观存在;占有一定的空间;能为人们所认识。

霍布斯所说的物体概念根本上接近马克思主义哲学的物质概念。

霍布斯还认为,经院哲学所奉〞,如同说“圆的方形〞一样荒唐。

观点3 “存在就是被感知〞18世纪英国经验主义哲学家、西方近代主观唯心主义哲学的主要代表人物乔治·贝克莱(GeorgeBerkeley,1685—1763)在其?人类知识原理?一书中,提出了“存在就是被感知〞的著名论断。

马原复习资料 第一章世界的物质性及其发展规律

辩证唯物主义的物质范畴

“实物、物质无非是 各种实物的总和,而这 个概念就是从这一总和 中抽象出来的”。

——恩格斯 “物质是标志客观实在的 哲学范畴,这种客观实在是 人通过感觉感知的,它不依 赖于我们的感觉而存在,为 我们的感觉所复写、摄影、 反映。” ——列宁

辩证 唯物 主义 物质 观的 意义

第一、坚持了彻底的唯物主义一元 论,同二元论和唯心主义一元论划 清了界线。 第二、坚持能动的反映论和可知论 ,有力地批判了不可知论 第三、体现了唯物论和辩证法的统 一, 克服了形而上学唯物主义物质观 的局限性。 第四、体现了唯物主义自然观和唯 物主义历史观的统一,为彻底的唯物 主义奠定了基础。

根据对社会历史观基本问题的不同回答,社 会历史观可划分为历史唯物主义和历史唯心主义

历史唯物主义

认为社会存在决定社会意识

历史唯心主义

认为社会意识决定社会存在

3.世界的存在方式

Байду номын сангаас

辩证法和形而上学

主张世界是普遍联系和运动 发展的世界观和方法论

辩证法

形而上学

主张世界是静止不变和事物 孤立存在的世界观和方法论

对立统一规律提供了人们认识世界和改造世界的 根本方法——矛盾分析法。

二、对立统一规律是事物发展的根本规律 (一)矛盾的同一性和矛盾的斗争 性及其在事物发展中的作用

1、矛盾的含义

!? 如果用你 的矛去刺你的 盾,如何? 我的盾 没 有利器能 穿过它! 我的矛无 坚不摧!

这里的“矛盾”是逻辑矛盾,而不是唯物辩证 法所说的辩证矛盾。

培根 洛克

物 质 =

原 把原子的某些物 理属性(如质量 子

不变性、广延性、 不可入性和不可 分性)当成一切 物质的共同属性。

马原 第一章

客观唯心主义:把某种脱离物质、脱离任何个 人的精神变为独立自存的客观存在,并把它作 为世界本原和万物创造者。 古希腊柏拉图:理念世界。人是身心合一的, 但身体是一个物质的,有重量,有惰性的存在, 是软弱的,会妨碍人类拥有智慧,比如有时候 我们希望早起,却怎么也爬不起来,此时会觉 得身体实在是自己最大的敌人。因此柏拉图说: 哲学就是练习死亡。这当然不是要我们自杀, 而只是练习减少身体的控制程度,也就是让身 体的惰性无法对个人产生影响力,就好像死亡 一样。如此,才能让心灵自由地追求智慧。 德国黑格尔:绝对观念。宋代朱熹:理

唯物主义物质观及其发展形态

化学和物 理实验中 可以观察 到的原子 是物质世 界的共同 本质。

辩证唯物主义物质观:

列宁物质定义的意义: 物质的唯一特性:客观实在性;可知 性;多样性的统一;高度抽象性

意识是 与物质物质既相对立又相统一的精神现象。 在人类早期,人们曾把意识看作是一种独特的、 寓于人的肉体之中并可以脱离肉体而存在的灵魂 的活动。 古代的唯心主义哲学家通过哲学论证巩固、发展 了这一观念。柏拉图 认为灵魂在进入肉体之前, 曾居于理念世界,具有理念的知识。中世纪经院 哲学认为,灵魂是一种单纯的精神实体,灵魂是 不死的,可以脱离肉体而存在。 古代的唯物主义者强调意识对物质的依赖,往往 把意识或者灵魂说成是某种物质,如古希腊的德 谟克利特认为灵魂是由精细的原子构成的,中国 的荀子提出“形具而神生”,范缜主张“形质神 用”。

在近代,众多的哲学家从物质与意识的关系的角度, 对意识作出定义,并探究意识的来源和属性,得出 了不同结论: 如笛卡尔提出意识与物质相互独立的二元论; 贝克莱主张“存在就是被感知”,把意识作为世界的 本 原; 霍布斯、洛克等则认为意识是物质的产物; 狄德罗、拉美特里等则明确指出意识是人脑的机能和 属性; 德国古典唯心主义哲学家提出并以思辩的形式阐发了 意识的能动性问题; 费尔巴哈则不仅提出人脑是意识的生理基础,而且还 初步涉及到意识的社会根源问题。

马原各章知识点总结

马原各章知识点总结马克思主义原理是一门具有深厚内涵和广泛应用的学科,下面为您总结其各章的知识点。

第一章世界的物质性及发展规律一、物质及其存在方式1、物质的定义物质是标志客观实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影、反映。

2、物质的存在方式物质的根本属性是运动。

运动是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。

物质和运动不可分割。

二、物质的统一性世界是物质的统一体,包括自然界和人类社会。

意识是物质世界长期发展的产物,是人脑的机能和属性,是客观世界的主观映象。

三、联系和发展的普遍性1、联系的特点联系具有客观性、普遍性、多样性和条件性。

2、发展的实质发展是前进的、上升的运动,发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。

四、对立统一规律1、矛盾的同一性和斗争性矛盾的同一性是指矛盾双方相互依存、相互贯通的性质和趋势;矛盾的斗争性是指矛盾着的对立面之间相互排斥、相互分离的性质和趋势。

2、矛盾的普遍性和特殊性矛盾的普遍性即矛盾的共性,矛盾的特殊性即矛盾的个性。

矛盾的普遍性和特殊性是辩证统一的关系。

3、主要矛盾和次要矛盾、矛盾的主要方面和次要方面主要矛盾在矛盾体系中处于支配地位,对事物发展起决定作用;次要矛盾处于从属地位。

矛盾的主要方面决定事物的性质,次要方面对事物的发展有影响。

五、质量互变规律量变和质变是事物变化发展的两种状态。

量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果。

六、否定之否定规律事物的发展是通过辩证否定实现的,否定之否定规律揭示了事物发展的前进性与曲折性的统一。

第二章实践与认识及其发展规律一、实践的本质与基本结构1、实践的本质实践是人类能动地改造世界的社会性的物质活动。

2、实践的基本结构实践主体、实践客体和实践中介构成了实践的基本结构。

二、认识的本质与过程1、认识的本质认识是主体在实践基础上对客体的能动反映。

2、认识的过程认识的过程包括感性认识和理性认识两个阶段,二者是辩证统一的关系。

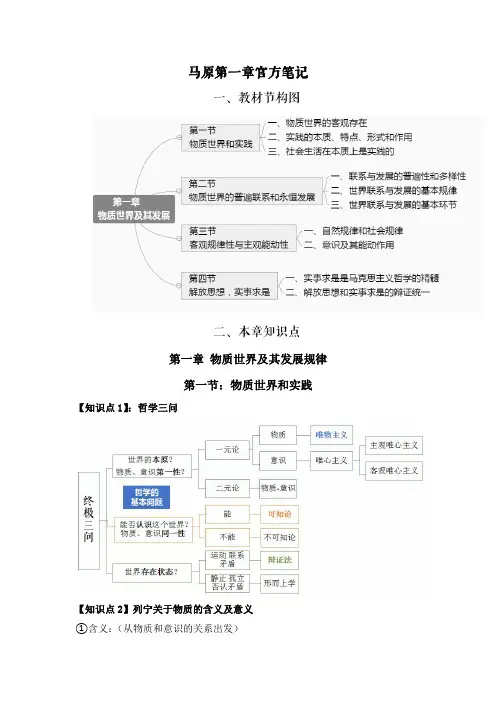

马原第一章官方笔记

马原第一章官方笔记一、教材节构图二、本章知识点第一章物质世界及其发展规律第一节:物质世界和实践【知识点1】:哲学三问【知识点2】列宁关于物质的含义及意义①含义:(从物质和意识的关系出发)a.物质是标志客观实在的哲学范畴;b.这种客观实在是人通过感觉感知的;c.它不依赖于我们的感觉而存在;d.为我们的感觉所复写、摄影、反映;e.物质的唯一特性是客观实在性。

②意义:a.它指出物质不依赖于意识的客观实在,同唯心主义划清了界限。

b.它指出物质是可以被人们认识的,同不可知论划清了界限。

c.它指出客观实在性是一切物质的共性,克服了旧唯物主义物质观的局限性。

【知识点3】物质和运动①运动是物质的根本属性和存在方式。

物质和运动不可分割:物质是运动的主体,运动是物质的固有属性。

a.物质必须是运动的(否认运动的物质)。

否认运动,必然导致形而上学b.运动的主体必须是物质(不存在没有物质的运动)。

否认物质,必然导致唯心主义②运动与静止的关系:物质是绝对运动和相对静止的统一只承认绝对运动,否认相对静止——相对主义诡辩论【知识点4】时间和空间是物质运动的存在方式①时间是物质运动的持续性和顺序性。

(一维性,不可逆)②空间是物质运动的广延性和伸张性。

(三维性:长宽高)【知识点5】实践1、实践的定义:主体能动地改造和探索客体的客观物质活动①主体:具有实践能力的人②客体:主体实践活动所指向的对象(自然客体、社会客体、精神客体)2、实践的基本特点:客观性,自觉能动性,社会历史性3、实践的基本形式:①物质生产实践(最基本)②处理社会关系的实践③科学实验4、社会生活本质上是实践:实践是人类社会产生、存在和发展的基础。

第二节物质世界的普遍联系和永恒发展【知识点1】联系的观点和发展的观点是唯物辩证法的总特征。

【知识点2】联系1、含义:事物之间以及事物内部诸要素之间的相互影响、相互作用和相互制约。

2、特点1客观性:事物本身固有,不以人的意志为主观转移;2普遍性:任何事物、事物之间都是联系的,整个世界是一个相互联系的整体;3多样性:直接和间接、内部和外部、必然和偶然联系等。

马原第一章

盘古开天辟地

女娲抟土造人

人天同构: 《内经· 灵枢· 邪客》:天有日月,人有两 目。地有九州,人有九窍。天有四时,人有 四肢。天有五音,人有五藏。天有六律,人 有六府。天有冬夏,人有寒热。天有阴阳, 人有夫妻。此人与天地相应者也。

柏拉图的理念世界:

柏拉图认为客观存在的事 物不是真实的存在,而是所谓 “理念”的影子和摹本,只有 理念世界才是真实的。具体事 物是千变万化、多种多样的, “理念”则是具体事物的本质 和原型,它是唯一的、不变的、 绝对的。如:理念的狗、理念 的猫、理念的人……

柏拉图的认识论

肉体是知识的障碍,灵魂要把握纯粹的真 理,必须不受它干扰。 灵魂在它同经验世界接触以前,必定已有 理念,后来忘记了。

一切知识是回忆,一切学问是一种重新觉 醒。

柏拉图的爱情观德的世界观

不同的人对待同一件事情

一、世界的起源

神话的世界起源 佛教的世界起源 宇宙大爆炸

局限性

机 械 性

人 关节 心脏 神经 钟 齿轮 发条 游丝

机械性

把本来只适用于描述机械运动的 科学提升为一种哲学观点,力图用力 学观点说明一切。力学是一门关于机 械运动的科学。它的巨大成就使人们 深信可以运用力学原理说明一切,不 仅钟表是机器,动物、人甚至国家也 不过是一部机器,都可以用力学原理 加以解释。如„法‟拉· 梅特里《人是 机器》

古代朴素唯物主义

泰勒斯(古希腊哲学之父)

水

希腊人生活在海边,天天与水打 交道,他们也许注意到了太阳使水蒸 发成气,雾从海面升起凝聚成云,然 而又变成雨落回大海这种自然现象, 进而联想到水作为构成世上万物的根 源这种思想。

也许是由于观察到万物都以湿的 东西为养料,热本身就是从湿气产生、 靠湿气维持的。他得到的这个看法可 能是以此为依据,也可能是由于万物 的种子都有潮湿的本性,而水则是潮 湿本性的来源。 ——亚里士多德

马原课件 第一章 世界的物质性及其发展

哲学的基本问题: 是思维和存在的关系问题

哲学基本问题包括两个方面的 内容:

其一,意识和物质、精神和自然界,究 竟谁是世界的本原,即物质和精神何者 是第一性、何者是第二性的问题;

其二,思维能否认识或正确认识存在的 问题。

根据对上述基本问题第一方面 的不同回答,哲学可划分为:

唯物主义和唯心主义 两个对立的基本派别。

第三,体现了唯物论和辩证法的统一。

第四,体现了唯物主义自然观与唯物主义历史 观的统一,为彻底的唯物主义奠定了理论基础。

自然和社会都是存在于人的意 识之外,又可以为人的意识所 反映的,所以,都是物质的。

(三)世界的物质统一性

运动是物质的存在方式和根本属性。 物质运动的形式是时间和空间。

运动——是标志一切事物和现 象的变化及其过程的哲学范畴。

一切以时间、地点、条件为转 移,具体问题具体分析,是马

克思主义的活的灵魂。

人类社会是否具有物质性?

历史唯心主义把历史过程看成 是人的主观意志的产物。

马克思主义哲学认为: 世界的本原是物质,不仅自然 界是物质的,人类社会也具有

物质性。

社会的物质性主要表现在:

第一,人类社会依赖于自然界,是整个物质世 界的组成部分。

第一章 世界的物质性及其 发展规律

第一节 物质世界和实践 一、物质世界的客观存在 (-)世界观与哲学基本问题

世界观——是人们对整个世界 的总体看法和根本观点 .

方法论——是人们认识和改造 世界所遵循的根本方法的学说

和理论体系,方法论同世界观 是统一的。

哲学——是系统化、理论化的 世界观,又是方法论。

1、唯物主义——把世界的本原归结 为物质,主张物质第一性,意识第 二性,意识是物质的产物;

《马原》第一章

哲学基本问题理论思索

—万事万物归结起来无非是两大类现象:物 质现象和精神现象。 —一切活动归结起来无非是两大类活动:认 识世界和改造世界。

—这都涉及到客观和主观、物质和精神的关 系问题。

(2)哲学基本问题具体内容p28

哲学基本问题是思维与存在的关系问题。包括 两个方面的内容:

其一,物质和精神谁是第一性? • 其二,思维能否正确认识存在?

马克思主义时空观的方法论意义? • 一切以时间、地点、条件为转移, 具体问题具体分析,是马克思主义 活的灵魂。p33

3、社会的物质性表现p33

人类社会依赖于自然界,是整个物质世界 的组成部分; 人们谋取物质生活资料的实践活动是物质 性的活动; 物质资料的生产方式是人类社会存在和发 展的基础。

• 4、马克思主义世界物质统一性 原理p34

唯心主义

认为精神 是世界的本 原,坚持精 神第一性; 物质是精神 的产物或表 现。

② 唯 心 主 义 两 种 基 本 形 式

*主观唯心论: 人的意识是世界的本原, 客观世界是人的意识的产 物。 *客观唯心论: 世界是由某种非人类、 超自然的“客观精神” 派生的。

主观唯心主义

存在就是被感知 贝克莱

世 界 的 统 一 性

一 元 论 二 元 论 多 元 论

唯物主义 一元论 唯心主义 一元论

世界只有一个 本原:物质 世界只有一个 本原:精神 笛 卡 尔

世界有两个互相平 行、各自独立的本 原: 物质和精神。

世界有两个以上的本 波 原: 物理世界 、 知 普 识世界和心理世界。

世界的真正统一性在于它的物质性

第一节 物质世界和实践

•

一、物质世界的客观存在 (一)世界观和哲学基本问题

(完整版)马原第一章世界的物质性及其发展规律

第一章世界的物质性及其发展规律(物质性,普遍联系和发展规律;)第一节物质世界和实践第一部分物质世界的客观存在(一)世界观和哲学基本问题一、哲学(系统化理论化世界观)和哲学的基本问题:世界观是人们对整个世界的总体看法和根本观点方法论是人们认识和改造世界所遵循的根本方法的学说和理论体系两大类现象:物质现象和精神现象两大类活动:认识世界和改造世界哲学基本问题包括两个方面的内容:①意识和物质、思维和存在,究竟谁是世界的本源,即物质和精神何者是第一性、何者是第二性的问题;②我们对周围世界的认识对于这个世界本身的关系是怎样的?思维能否认识或反应存在的问题。

哲学史上的基本派别:唯物主义和唯心主义。

可知论和不可知论;有神论和无神论;辩证法和形而上学(联系孤立、发展静止、内部矛盾)社会存在和社会意识的关系问题——社会历史观(二)物质的客观实在性什么是物质?什么是意识?坚持世界的物质统一性原理有何意义?答:物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。

物质的唯一特性是客观实在性。

意识是物质世界长期发展的产物,是人脑的机能和属性,是物质世界的主观映像。

坚持世界的物质统一性原理的意义:坚持世界的物质统一性原理将有助于我们从根本上去思考和理解并且解决问题。

世界的本原是物质,不仅自然界是物质的,人类社会也具有物质性,世界的真正统一性在于它的物质性。

物质是世界的本原,物质,运动,时间,空间具有内在的统一性。

人的实践活动依赖于客观世界,客观世界的规律性制约着人的实践活动。

我们通过实践改造世界,就是认识和利用客观规律,通过一定的物质手段作用于客观世界。

人们要取得实践的成功和胜利,就必须正确认识客观实际的发展规律,按照客观规律办事。

这也就是坚持世界的物质统一性原理。

所以世界的物质统一性是马克思主义哲学的基石,一切从实际出发是唯物主义一元论的根本要求。

意识与物质的辩证关系及其意义意识和物质的关系:意识从本质上来看是物质世界的主观映像,是客观内容和主观形式的统一。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第一章物质世界及其发展规律一、观点案例资料1、对世界本原得不同理解观点1 德谟克利特得“原子”古希腊哲学家、原子论者德谟克利特认为,世界万物包括人得灵魂在内,都就是由原子这种不可分割得物质粒子组成得。

原子就是永恒得,由原子所组成得整个自然界、整个世界也就是永恒得。

原予本身不变化,但能运动。

原子得数量就是无限多得,但它们之间没有性质得不同,仅有大小、形状、次序与位置得区别。

世界万物由于构成它们得原子在大小、形状、次序与位置上得不同,而形成千差万别得性质。

虚空就是原子运动得地方,就是“非存在”。

原子在虚空中互相碰撞,形成旋涡运动,从而互相结合形成万物。

原子分离,事物就灭亡。

观点2 霍布斯得“物体”托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes,1588—1679)就是17世纪英国著名哲学家、机械唯物主义得重要代表人物,主要著作有《论物体》、《论人》、《论公民》、《论社会》与《利维坦》等。

霍布斯运用机械力学得观点与几何学得方法构建了一个包括论物体、论人、论国家与论社会在内得哲学体系。

“物体”就是霍布斯哲学体系得基本范畴。

霍布斯认为,世界上真实存在着得只有物质所构成得物体。

她说:“哲学得对象,或者哲学所处理得材料,乃就是每一个这样得物体:这种物体我们可以设想它有产生,并且可以通过对它得思考,指导它同别得物体加以比较,或者就是,这种物体就是可以加以组合与分解得,也就就是说,它得产生或特性我们就是可以认识得”。

霍布斯给物体下了一个明确得定义。

她说:“物体就是不依赖于我们思想得东西,与空间得某个部分相合或具有同样得广延”。

显然,霍布斯所说得物体具有如下特征:它不依赖于我们思想而客观存在;占有一定得空间;能为人们所认识。

霍布斯所说得物体概念基本上接近马克思主义哲学得物质概念。

霍布斯还认为,经院哲学所奉”,如同说“圆得方形”一样荒谬。

观点3 “存在就就是被感知”18世纪英国经验主义哲学家、西方近代主观唯心主义哲学得主要代表人物乔治·贝克莱(GeorgeBerkeley,1685—1763)在其《人类知识原理》一书中,提出了“存在就就是被感知”得著名论断。

贝克莱认为,知识起源于感觉,知识得对象就就是观念。

我们所能知道得只就是观念,而不就是观念之外得事物。

观念不就是对客观事物得反映,相反,外在事物就是“一些观念得集合”, 离开了感觉或经验得“纯客观存在”就是不可理喻得。

她还认为,物体得广延、形状、运动完全就是相对得,就是随着感觉器官得结构或位置得变化而相应变化得,因此,它们完全依赖于人心,而不就是存在于人心之外得任何地方。

“存在就就是被感知”就是一个站在常识与经验论得立场上难以驳倒得命题。

据说,有一天,贝克莱与友人约翰生散步,不小心碰上了一块石头。

约翰生便问:“在碰到这块石头产生痛觉以前,它就是否存在?”贝克莱回答说:即使此前我没有感知它得存在,还有别得人感知它得存在。

即使人人都没有感知它得存在,也还有一个全知、全能、全善得无限精神即上帝在感知它得存在。

“存在就就是被感知’’就是哲学史上最典型得主观唯心主义命题。

不过,尽管“存在就就是被感知’’这一命题十分荒谬,但贝克莱在西方近代哲学中第一次突出强调了人类认识得主观性与相对性问题。

著名科学家、相对论得创立者爱因斯坦曾经说过:假如贝克莱生活在今天,相对论很可能会被她所发现。

观点4 莱布尼茨得“单子论”德国哲学家、唯理论得代表人物莱布尼茨(1646—1716)在世界本原问题上提出了著名得单子论。

莱布尼茨认为,构成万物最后单元得实体不应具有广延或量得规定性,而应具有各自不同得质,并应具有“力”作为推动自身变化发展得内在原则。

这样得实体就是与灵魂类似得某种东西,莱布尼茨起初称之为“实体得形式”或“实体得原予”等等,最后称之为“单子”。

莱布尼茨认为,单子因为没有广延,也没有“部分”,所以真正不可分,就是真正“单纯’’得实体。

单子没有部分,因而就不能由各部分得组合或分离而自然地产生或消灭,其产生或消灭只能出于上帝奇迹式得“创造”与“毁灭”。

同时,也没有事物能够进出单子内部,因此每一单子都“没有可供事物出入得窗子”,就是各自彻底独立得。

因为与灵魂相类似,所以单子也具有“知觉’’与“欲望”。

每个单子凭借其知觉“反映”全宇宙,如同镜子映照事物一样,在此意义下,每一个单子就就是反映万物得一个不同“观点”。

同一个宇宙,由于所处得“观点”不同,就反映出不同得面貌,形成每一单子独特得质。

世界上没有两个单子在质上完全相同,也就没有完全相同得两个事物。

由于其知觉得清楚程度不同,单子有高低等级之分。

从构成无机物得、具有模糊得“微知觉”得单子,到动物得具有感觉得“灵魂”,再到具有清楚得自我意识或理性得“心灵”,以至比人得心灵更高得“天使”之类,最后达到全知、全能、全善,创造了其她一切单子得最高得单子,即上帝。

每两个相邻等级得单子之间有无数中介得单子,从而构成一个连续得系列,其间没有间隙或“飞跃”。

莱布尼茨明确肯定: “自然从来不飞跃”。

尽管单子与单子之间就是彼此独立得,但由单子所构成得事物却又就是彼此互相作用、互相影响得,从而构成一个与谐得整体。

案例:无限小得粒子世界从古至今得哲学家与科学家们,都希望能够找出物质甚至宇宙得基本组成。

古希腊时, 自然哲学家们如留基伯与德谟克里特就提出了原子论,认为世界万物就是由原子与虚空构成得。

但人类真正理解宇宙万物得基本构成就是从自然科学得出现开始得。

在自然科学得探索中,人们发现了分子,把分子当作最基本得物质。

应当说,科学家发现分子就是一个重要得进步。

随后,科学家发现分子其实还不就是物质得最基本结构,因为分子还可能会发生变化,所以一定就是比分子更基本得结构重新组合,才会导致分子发生变化。

这样,人类又发现了原子得存在,并由门捷列夫整理出“周期表”这个规律性。

然而,在当时物质得基本元素有将近100种,所以原子也不就是最基本得东西。

另外,当时对于电磁学得研究早已经发现原子并不就是真正得不带电,而就是处于正负电相等得平衡状态。

这样,科学家们就希望把原子分解得更彻底。

这个研究过程经历了几个阶段。

首先,科学家们发现原子中有带正电也有带负电得结构,带负电得部分质量很小,而且就是单独一个一个地出现,这就就是“电子”。

而带正电得部分, 占了原子得绝大部分质量,而且所有正电荷都集中在一处,即“原子核”。

于就是,原子就被分成了带正电得“原子核”与带负电得“电子”两个部分。

接着,科学家发现,虽然电子得质量跟电荷成一定比例,几个负电荷就就是几倍质量,但带正电得原子核就不就是这样。

原子核得电荷加倍得时候,它得质量通常不只增加一倍。

人们认为原子核一定还混杂了一些不带电得东西才会变得这么重,于就是就提出了不带电得“中子”与带正电得“质子”得概念。

一直到20世纪30年代初期,物理学家才找到了中子。

这个发现直接推动了原子弹得研发。

第二次世界大战结束之后,美苏积极发展核武器,双方都投入大量得人力、财力进行基础物理研究,特别就是基本粒子得研究。

于就是,新得粒子也不断被发现。

由于当时发现得“基本粒子”实在太多,有人就联想到这些“基本粒子”可能像当初得“基本元素”一样,其实就是由更基本得粒子组合而成得。

于就是,20世纪60年代科学家们就提出了“夸克模型”与“部分子模型”,用以解释质子、中子、其她粒子及更小结构得问题。

由于这些粒子得确在质量以及电荷等性质上有明显得规律性,因此夸克模型以及部分子模型得观念对这些粒子得特性预测得很成功,提出这些模型得科学家与宣称发现了夸克得实验室获得了诺贝尔奖。

夸克模型主宰了近30年来粒子物理发展主流。

早期研究中子、质子结构时所提出得夸克模型只提出两种夸克,但很快实验物理学家就发现有些粒子无法用这两个夸克得组合来解释。

因为有些新粒子得性质跟质子、中子很像,就是一个质量大了非常多倍得未知夸克。

所以,她们就推测这就是一个新夸克,这个夸克就被命名为“奇夸克”(s)。

之后,科学家们又发现了魅夸克(c)、底夸克(b)与顶夸克(t)。

著名华裔科学家丁肇中博士就就是因为证实了魅夸克得存在而获得诺贝尔奖得。

除了夸克以外,还有一类被称为“轻子”得粒子,这一类粒子以很早就已经被发现得电子为代表。

后来,陆续又发现了比电子重大约207倍得“渺子”与3 484倍得“淘子”。

一般说来,所有得粒子都可以分为传递各种作用力得“规范子”(gaugeboson)与构成物质得“粒子”,粒子这一类里面又分为“轻子”与“夸克”两类,而轻子与夸克又可以根据带电荷数各分成两类。

像轻子就可以分成中性得“微中子型轻子”与带—1个基本电荷得“电子型轻子”。

每一个家族中又有三个成员,称为有三“代”。

如电子型轻子依质量大小顺序就有“电子”、“渺予”与“淘子”三代,而微中子型轻子也有对应得“电子型微中子”、“渺子型微中子”与“淘子型微中子”三代,微中子得质量到目前还就是一个未解之谜。

1998年5月, 日本神冈山实验室曾宣称找到了微中子有质量得间接证据,不过确实情况如何还有待其她实验室得重复实验才能确定。

夸克则分成上型夸克与下型夸克两类。

上型夸克依照质量大小有“上”、“魅”与“顶”三代夸克,它们都带+1/3基本电荷,其中得顶夸克质量远超过其她粒子,一直到1994年才被实验室找到。

下型夸克则有“下”、“奇”与“底”三代夸克,它们都带有—1/3基本电荷。

目前粒子物理所能探索得最小结构只到夸克与轻子。

但就是,根据以往数千年来得经验,很多人都不同意这些就就是宇宙最终得基本结构,所以探索宇宙最终结构得努力一直没有停止过。

观点案例点评:唯物主义哲学从来都就是把物质性得东西当做世界本原得,但不同得哲学家对于物质性世界本原得理解与具体规定并不相同。

本专题列举了哲学史上不同得哲学家对于世界本原得理解。

观点1“德谟克利特得‘原子’”中,古希腊原子论哲学家德谟克利特把原子当做世界本原,对后世得哲学与科学产生了深远得影响。

观点2介绍了机械唯物主义哲学家霍布斯得“物体观”。

霍布斯把存在于具体时空之中得物体当做世界本原,表明了唯物主义哲学在世界本原问题上得发展。

观点3中,贝克莱则把世界本原理解为我们所感知得东西,在注意到人得认识得主体性得同时,却否定了世界得客观性。

观点4中,莱布尼茨把世界本原理解为“单子”,既具有原子论得色彩,也具有柏拉图理念论得色彩。

通过了解这些观点,我们可以更好地把握马克思主义哲学得物质概念。

所提供得“无限小得粒子世界”案例,介绍了自然科学对于基本粒子得探索过程,说明基本粒子不就是人类想像得产物,而就是世界客观存在得东西,马克思主义哲学得物质概念就是符合物质世界得本来状况得。

2、运动与静止观点1 阿基里斯追不上乌龟两千多年前,古希腊哲学家巴门尼德认为,世界得本原就是“存在”, “存在”只能从一种存在变为另一种存在,存在不会变为不存在, 因而“存在’就是不变得。