手术切口愈合

伤口愈合分类

据《手术分级管理办法》第二条本办法所称手术是指医疗机构及其医务人员使用手术器械在人体局部进行操作,以去除病变组织、修复损伤、移植组织或器官、植入医疗器械、缓解病痛、改善机体功能或形态等为目的的诊断或治疗措施。

1.2 根据卫生部规定,手术切口分为三类:①Ⅰ类切口即无菌切口。

如颅脑、视觉器官、四肢躯干及不切开空腔脏器的胸、腹部手术切口。

②Ⅱ类切口即可能污染的切口。

即手术切口部位有污染的可能。

如手术中必须切开或离断与体表相通连并有污染可能的空腔器疗的手术切口。

包括消化道、呼吸道、泌尿道、阴道等以及阴囊、会阴部等不易彻底消毒皮肤的切口。

③Ⅲ类切口即污染切口。

即在临近感染区域组织及直接暴露于感染物的切口。

如各个系统或部位的脓肿切开引流,化脓性腹膜炎等手术切口均属此类。

1.3 对于个别分类有困难的切口,一般定为下一类,即不能确定为“Ⅰ”者可以“Ⅱ”计,不能确定为“Ⅱ”者可以“Ⅲ”计。

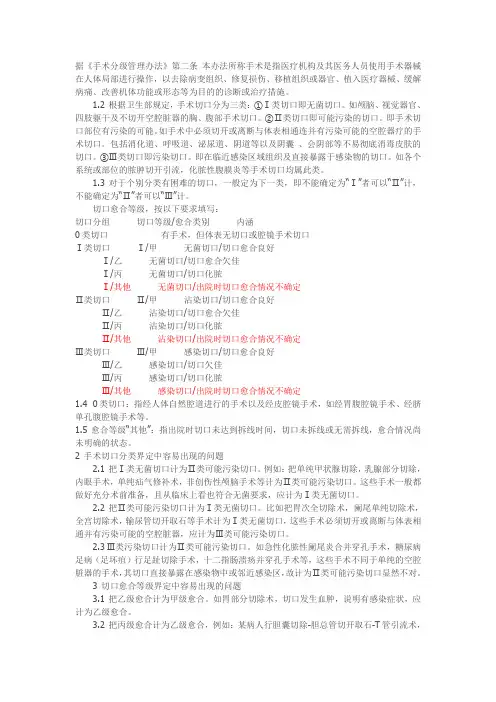

切口愈合等级,按以下要求填写:切口分组切口等级/愈合类别内涵0类切口有手术,但体表无切口或腔镜手术切口Ⅰ类切口Ⅰ/甲无菌切口/切口愈合良好Ⅰ/乙无菌切口/切口愈合欠佳Ⅰ/丙无菌切口/切口化脓Ⅰ/其他无菌切口/出院时切口愈合情况不确定Ⅱ类切口Ⅱ/甲沾染切口/切口愈合良好Ⅱ/乙沾染切口/切口愈合欠佳Ⅱ/丙沾染切口/切口化脓Ⅱ/其他沾染切口/出院时切口愈合情况不确定Ⅲ类切口Ⅲ/甲感染切口/切口愈合良好Ⅲ/乙感染切口/切口欠佳Ⅲ/丙感染切口/切口化脓Ⅲ/其他感染切口/出院时切口愈合情况不确定1.4 0类切口:指经人体自然腔道进行的手术以及经皮腔镜手术,如经胃腹腔镜手术、经脐单孔腹腔镜手术等。

1.5 愈合等级“其他”:指出院时切口未达到拆线时间,切口未拆线或无需拆线,愈合情况尚未明确的状态。

2 手术切口分类界定中容易出现的问题2.1 把Ⅰ类无菌切口计为Ⅱ类可能污染切口。

例如:把单纯甲状腺切除,乳腺部分切除,内眼手术,单纯疝气修补术,非创伤性颅脑手术等计为Ⅱ类可能污染切口。

手术切口分级、麻醉分类

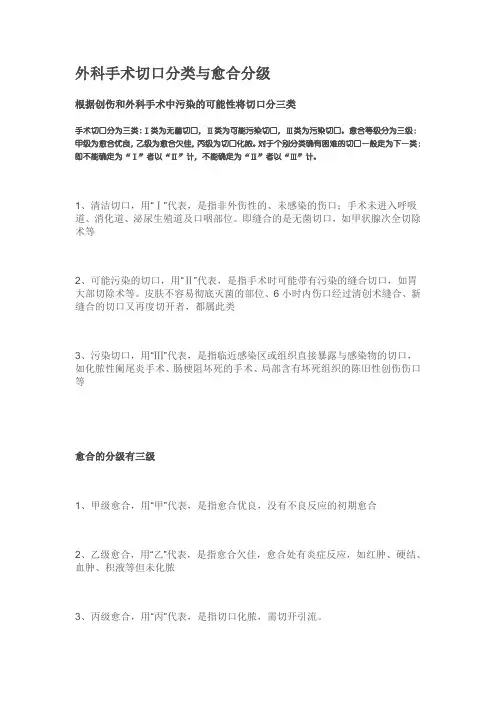

外科手术切口分类与愈合分级根据创伤和外科手术中污染的可能性将切口分三类手术切口分为三类:Ⅰ类为无菌切口,Ⅱ类为可能污染切口,Ⅲ类为污染切口。

愈合等级分为三级:甲级为愈合优良,乙级为愈合欠佳,丙级为切口化脓。

对于个别分类确有困难的切口一般定为下一类:即不能确定为“Ⅰ”者以“Ⅱ”计,不能确定为“Ⅱ”者以“Ⅲ”计。

1、清洁切口,用“Ⅰ”代表,是指非外伤性的、未感染的伤口;手术未进入呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口咽部位。

即缝合的是无菌切口,如甲状腺次全切除术等2、可能污染的切口,用“Ⅱ”代表,是指手术时可能带有污染的缝合切口,如胃大部切除术等。

皮肤不容易彻底灭菌的部位、6小时内伤口经过清创术缝合、新缝合的切口又再度切开者,都属此类3、污染切口,用“Ⅲ”代表,是指临近感染区或组织直接暴露与感染物的切口,如化脓性阑尾炎手术、肠梗阻坏死的手术、局部含有坏死组织的陈旧性创伤伤口等愈合的分级有三级1、甲级愈合,用“甲”代表,是指愈合优良,没有不良反应的初期愈合2、乙级愈合,用“乙”代表,是指愈合欠佳,愈合处有炎症反应,如红肿、硬结、血肿、积液等但未化脓3、丙级愈合,用“丙”代表,是指切口化脓,需切开引流。

怎样选择麻醉方法?手术前,医生会根据手术的种类,决定麻醉的方法。

一般病人对于手术和手术主刀比较重视,但对于麻醉和麻醉师就很少过问了。

殊不知,麻醉的好坏直接影响着手术的成败,在整个手术中起着重要作用。

因此,与医生配合慎重而正确地选择麻醉很有必要。

总的来说,麻醉的选择应在保证效果和安全的前提下,选用有效、简便、经济、副作用小的麻醉方法和麻醉剂。

麻醉是顺利完成手术的重要保证。

不同的手术需要采用不同的麻醉方法。

麻醉方法可以分为两类,即药物麻醉及针刺麻醉。

药物麻醉主要有以下几种:1、表面麻醉:常用麻醉药喷雾或敷贴的方法,主要用于粘膜表面麻醉,如上颌窦穿刺等小手术时采用。

2、局部麻醉:也称局部浸润麻醉或阻滞麻醉,将麻醉醉药注射于手术部位或神经干周围,达到局部麻醉的目的,适合于中、小手术。

切口愈合等级

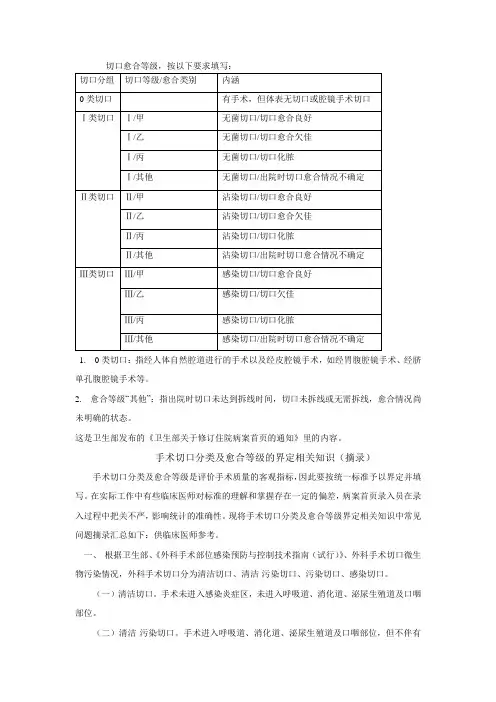

切口愈合等级,按以下要求填写:1. 0类切口:指经人体自然腔道进行的手术以及经皮腔镜手术,如经胃腹腔镜手术、经脐单孔腹腔镜手术等。

2. 愈合等级“其他”:指出院时切口未达到拆线时间,切口未拆线或无需拆线,愈合情况尚未明确的状态。

这是卫生部发布的《卫生部关于修订住院病案首页的通知》里的内容。

手术切口分类及愈合等级的界定相关知识(摘录)手术切口分类及愈合等级是评价手术质量的客观指标,因此要按统一标准予以界定并填写。

在实际工作中有些临床医师对标准的理解和掌握存在一定的偏差,病案首页录入员在录入过程中把关不严,影响统计的准确性。

现将手术切口分类及愈合等级界定相关知识中常见问题摘录汇总如下:供临床医师参考。

一、根据卫生部、《外科手术部位感染预防与控制技术指南(试行)》、外科手术切口微生物污染情况,外科手术切口分为清洁切口、清洁-污染切口、污染切口、感染切口。

(一)清洁切口。

手术未进入感染炎症区,未进入呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口咽部位。

(二)清洁-污染切口。

手术进入呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口咽部位,但不伴有明显污染。

(三)污染切口。

手术进入急性炎症但未化脓区域;开放性创伤手术;胃肠道、尿路、胆道内容物及体液有大量溢出污染;术中有明显污染(如开胸心脏按压)。

(四)感染切口。

有失活组织的陈旧创伤手术;已有临床感染或脏器穿孔的手术。

二、对于个别分类有困难的切口,一般定为下一类,即不能确定为“Ⅰ”者可以“Ⅱ”计,不能确定为“Ⅱ”者可以“Ⅲ”计。

切口愈合分为三级:甲级:愈合优良,即没有不良反应的初级愈合,用“甲”字表示。

乙级:愈合欠佳,即愈合有缺点,但切口未化脓。

为了反应愈合欠佳具体情况,可备注说明,如血肿、积液、皮肤坏死、切口破裂等用“乙”字表示。

丙级:切口化脓,并因化脓需要敞开切口或切开引流者。

用“丙”字表示。

三、手术切口分类界定中容易出现的问题1、易将Ⅱ类(清洁-污染)切口混淆为Ⅰ类(清洁)切口的手术:剖宫产、宫颈锥切、子宫次全切、输卵管切开和结扎术、骨科开放骨折、断指再植术、泌尿外科输尿管切开术、膀胱肿瘤切除、睾丸鞘膜切除、膀胱造口术、肾囊肿切开、肾取石术、肾切除、包皮环切术、阴茎手术、胃癌根治术、总胆管切开取石、肺切除术、阑尾切除、胆囊切除术。

手术切口分类及愈合等级

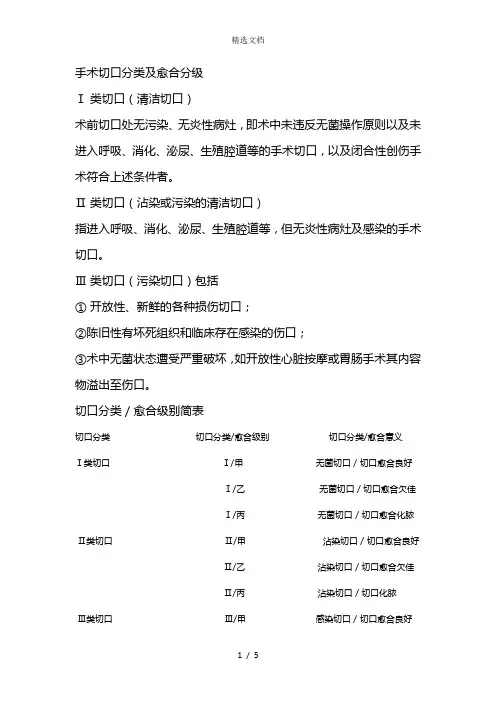

手术切口分类及愈合分级Ⅰ类切口(清洁切口)术前切口处无污染、无炎性病灶,即术中未违反无菌操作原则以及未进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等的手术切口,以及闭合性创伤手术符合上述条件者。

Ⅱ类切口(沾染或污染的清洁切口)指进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等,但无炎性病灶及感染的手术切口。

Ⅲ类切口(污染切口)包括①开放性、新鲜的各种损伤切口;②陈旧性有坏死组织和临床存在感染的伤口;③术中无菌状态遭受严重破坏,如开放性心脏按摩或胃肠手术其内容物溢出至伤口。

切口分类 / 愈合级别简表切口分类切口分类/愈合级别切口分类/愈合意义Ⅰ类切口Ⅰ/甲无菌切口 / 切口愈合良好Ⅰ/乙无菌切口 / 切口愈合欠佳Ⅰ/丙无菌切口 / 切口愈合化脓Ⅱ类切口Ⅱ/甲沾染切口 / 切口愈合良好Ⅱ/乙沾染切口 / 切口愈合欠佳Ⅱ/丙沾染切口 / 切口化脓Ⅲ类切口Ⅲ/甲感染切口 / 切口愈合良好Ⅲ/乙感染切口 / 切口愈合欠佳Ⅲ/丙感染切口 / 切口化脓正确掌握手术切口分类及愈合等级鉴定原则手术切口分类及愈合等级是评价手术质量的客观指标,因此要按统一标准予以鉴定,但在实际工作中很多医师对切口分类及愈合等级标准掌握不好,影响了无菌切口甲级愈合率、手术感染率、院内感染率等医疗指标的准确统计。

现参考手术切口分类及愈合等级鉴定中容易发生的问题及对策进行讨论。

一、手术切口分类界定中容易出现的问题1 把Ⅰ类无菌切口计为Ⅱ类可能污染切口。

例如:把单纯甲状腺切除,乳腺部分切除,内眼手术,单纯疝气修补术,非创伤性颅脑手术等计为Ⅱ类可能污染切口。

这些手术一般都做好充分术前准备,且从临床上看也符合无菌要求,应计为Ⅰ类无菌切口。

2 把Ⅱ类可能污染切口计为Ⅰ类无菌切口。

比如把胃次全切除术,阑尾单纯切除术,全宫切除术,输尿管切开取石等手术计为Ⅰ类无菌切口,这些手术必须切开或离断与体表相通并有污染可能的空腔脏器,应计为Ⅱ类可能污染切口。

另外,皮肤灭菌不易彻底的如开放性外伤手术、外阴手术以及泌尿系统手术均不属无菌切口,应计为Ⅱ类可能污染切口。

切口分类与愈合分级

切口分类与愈合分级1、清洁切口,用“Ⅰ”代表,是指非外伤性的、未感染的伤口;手术未进入呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口咽部位。

既指的是缝合的无菌切口,如甲状腺次全切除术等。

2、可能污染的切口,用“Ⅱ”代表,是指手术时可能带有污染的缝合切口,如胃大部切除术等。

皮肤不容易彻底灭菌的部位、6小时内伤口经过清创术缝合、新缝合的切口又再度切开者,都属此类。

3、污染切口,用“Ⅲ”代表,是指临近感染区或组织直接暴露于感染物的切口,如化脓性阑尾炎手术、肠梗阻坏死的手术、局部含有坏死组织的陈旧性创伤伤口等。

愈合的分级也有三级1、甲级愈合,用“甲”代表,是指愈合优良,没有不良反应的初期愈合。

2、乙级愈合,用“乙”代表,是指愈合欠佳,愈合处有炎症反应,如红肿、硬结、血肿、积液等但未化脓。

3、丙级愈合,用“丙”代表,是指切口化脓,需切开引流。

记录方法:如甲状腺大部切除术后愈合优良,则记以“Ⅰ--甲”,胃大部切除术后切口发生血肿,则记以“Ⅱ--乙”,余类推。

手术切口分类Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类切口分类的标准类别标准Ⅰ类(清洁)切口:手术未进入炎症区,未进入呼吸、消化及泌尿生殖道,以及闭合性创伤手术符合上述条件者Ⅱ类(清洁-污染)切口:手术进入呼吸、消化或泌尿生殖道但无明显污染,例如无感染且顺利完成的胆道、胃肠道、阴道、口咽部手术Ⅲ类(污染)切口:新鲜开放性创伤手术;手术进入急性炎症但未化脓区域;胃肠道内容有明显溢出污染;术中无菌技术有明显缺陷(如开胸心脏按压)者Ⅳ类(污秽-感染)切口:有失活组织的陈旧创伤手术;已有临床感染或脏器穿孔的手术按上述方法分类,不同切口的感染率有显著不同:据Cruse统计清洁切口感染发生率为1%,清洁-污染切口为7%,污染切口为20%,污秽-感染切口为40%。

因此,切口分类是决定是否需进行抗生素预防的重要依据。

医院感染发病率一类切口手术部位感染率应100张病床以下医院低于7%低于1%100~500张病床医院低于8%低于0.5%、500张病床以上的医院低于10%;低于0.5%医院感染监测包括:医院感染病例监测、环境卫生学监测(空气、物体表面、医护人员手)消毒药械、一次性医疗用品的监测、其他监测(透析液)医院感染高发科室及重点人群:血液科、新生儿科、呼吸科、烧伤科、ICU病房、CCU病房、放疗科、其他手术科室肿瘤病人、新生儿、糖尿病人、肝硬化、老年病人、手术病人、放疗化疗病人、长期使用抗生素者、使用导管等插入性操作者。

手术切口分类与伤口愈合分级

手术切口分类与伤口愈合分级一:切口分类根据创伤和外科手术污染的可能性而划分切口的类别。

一般分为三类:1、无菌切口:用“Ⅰ”代表,是指非外伤性的、未感染的伤口;手术未进入空腔脏器(呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口腔部位);手术后没有引流的伤口。

如甲状腺次全切除术、开颅术、闭合性骨折切开复位术等。

2、可能污染切口:用“Ⅱ”代表,是指手术时可能带有污染的缝合切口。

⑴某些空腔脏器手术的切口可能受到污染,但是在良好控制条件下,没有发生异常污染的切口,如阑尾、胃、子宫等部位的手术。

⑵手术区域的皮肤不容易彻底灭菌(阴囊、会阴部的手术)。

⑶新近愈合的切口需要再次切开的手术,如腹部手术出现并发症,需要再次切开探查的切口(如脾切除术后大出血需要再次开腹探查止血等)。

⑷伤口在六小时内已经进行清创缝合的切口,如比较整齐的刀伤。

3、污染切口:用“Ⅲ”代表,包括⑴切口直接暴露于感染区域或者邻近感染区,如胃、十二指肠溃疡穿孔的手术、阑尾穿孔的手术、结核性脓肿或窦道切除缝合的切口。

⑵与口腔相通的手术,如唇裂、腭裂手术。

⑶某些腹腔内明显感染的手术,如胆囊积脓、肠绞窄坏死等手术。

三:切口愈合分级愈合分级是判定伤口愈合情况的标准。

分为三级:1、甲级愈合:用“甲”字代表,是指愈合优良,没有不良反应的初期愈合。

2、乙级愈合:用“乙:代表,是指愈合欠佳,愈合处有炎症反应,如红肿、硬节、血肿、积液等,但未化脓。

为了统计缺点的性质,可在“乙”字后面加括号注明具体情况,如“乙(血肿)”3、丙级愈合:用“丙”代表,是指切口化脓,需要作切口切开引流。

四:切口等级/愈合类别:如下表:欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求。

切口愈合等级分类标准

切口愈合等级分类标准切口愈合等级分类标准是指根据切口愈合状态对切口进行分级,以便评估切口愈合的质量和进展情况。

切口是在外科手术或外伤处理中切开组织形成的伤口,愈合状况的好坏直接关系到手术的成功与否以及术后并发症的发生率。

切口愈合等级分类标准主要用于临床实践中,有助于医务人员进行术后护理和遥控术后纱布的使用等。

下面我们将详细介绍切口愈合等级分类标准,并分析其特点和临床价值。

1.一级切口愈合:切口周围无明显红肿、渗液等感染征象,切口边缘对齐,愈合良好,无表面层完全暴露。

这种切口愈合等级通常出现在非传染性手术中,如皮肤切除、乳腺切除等。

它表示切口已经愈合完成,患者不需要额外的护理措施。

2.二级切口愈合:切口周围有轻微红肿、渗液等感染征象,但无明显组织脓肿。

切口边缘对齐,但表面层有局部缺损或暴露。

这种切口愈合等级通常出现在不清洗脏器的手术中,如胆囊切除、疝修补等。

患者需要定期更换切口敷料,并密切注意切口是否有感染征象。

3.三级切口愈合:切口周围有明显红肿、渗液等感染征象,且有组织脓肿。

切口边缘未对齐,有缺损或暴露。

这种切口愈合等级通常出现在急病和感染性手术中,如阑尾切除、脓肿引流等。

患者需要密切观察切口愈合情况,佩戴干净的手套进行护理和处理感染。

4.四级切口愈合:切口周围有明显的感染征象,且存在明显的组织坏死和广泛分离。

切口未对齐,有大量暴露的组织或脓肿。

这种切口愈合等级通常出现在创伤、癌症切除术等复杂手术中。

患者需要进行切口的局部清创和引流治疗,以防止感染进一步扩散。

1.明确:切口愈合等级分类标准对切口愈合情况进行了明确的划分,有助于医务人员对切口情况进行准确评估和判断。

2.客观性:切口愈合等级分类标准是客观的评估标准,不受主观因素的影响,有利于医务人员之间的沟通和交流。

3.实用性:切口愈合等级分类标准可以指导临床手术中的护理及后期的护理,有助于提高切口愈合的质量和减少并发症的发生。

4.适用性:切口愈合等级分类标准适用于各种不同类型的手术切口,包括皮肤切口、腹腔切口、创伤切口等,且对不同人群的切口愈合状态都有适用性。

一类切口愈合等级

一类切口愈合等级一、一类切口愈合等级切口愈合是指外科手术中对切口进行愈合的过程,切口愈合等级是根据切口愈合的情况分级评估的。

根据切口愈合的程度和愈合时间,切口愈合等级分为四级:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级。

下面将详细介绍每个等级的特点和对应的处理方法。

二、Ⅰ级切口愈合等级Ⅰ级切口愈合等级是指切口完全闭合,无任何感染迹象,愈合良好。

这种切口愈合等级通常出现在无感染风险的手术中,如拆线后的切口或无创伤的手术。

处理Ⅰ级切口时,主要目标是维持切口的干燥和清洁,保持切口周围皮肤的健康状态,防止切口感染。

可以使用无菌敷料覆盖切口,定期更换敷料,并观察切口愈合情况。

三、Ⅱ级切口愈合等级Ⅱ级切口愈合等级是指切口存在轻微感染迹象,如红肿、局部渗液等,但没有明显的切口感染。

这种切口愈合等级通常出现在清洁程度较高的手术中,如拆线后的切口或无创伤的手术,但可能受到一些细菌的轻微感染。

处理Ⅱ级切口时,除了维持切口的干燥和清洁外,还可以使用抗菌敷料或外用抗菌药物,以控制局部感染。

四、Ⅲ级切口愈合等级Ⅲ级切口愈合等级是指切口存在明显感染迹象,如红肿、渗液、分泌物、切口裂开等。

这种切口愈合等级通常出现在感染风险较高的手术中,如术中污染或感染的手术。

处理Ⅲ级切口时,需要积极控制感染,包括局部切口抗菌处理、全身抗菌治疗等。

在切口裂开的情况下,可能需要重新缝合或进行其他修复手术。

五、Ⅳ级切口愈合等级Ⅳ级切口愈合等级是指切口存在严重感染迹象,如明显红肿、渗液、分泌物、坏死组织等。

这种切口愈合等级通常出现在严重感染的手术中,如术后感染或创伤感染。

处理Ⅳ级切口时,需要积极控制感染,包括局部切口抗菌处理、全身抗菌治疗等。

在切口存在坏死组织的情况下,可能需要进行切除或修复手术。

六、总结切口愈合等级是对手术切口愈合情况进行评估的重要指标,对于判断手术切口是否愈合良好、是否存在感染等问题具有重要意义。

医护人员在处理不同等级的切口时,应根据切口愈合等级的要求,采取相应的处理方法和护理措施,保证切口愈合的顺利进行。

手术切口分类及愈合分级统计表

手术切口分类及愈合分级统计表

说明:1.愈合的分级也有三级

①甲级愈合,用“甲”代表,是指愈合优良,没有不良反应的初期愈合。

②乙级愈合,用“乙”代表,是指愈合欠佳,愈合处有炎症反应,如红肿、硬结、血肿、积液等但未化脓。

③丙级愈合,用“丙”代表,是指切口化脓,需切开引流。

记录方法:如甲状腺大部切除术后愈合优良,则记以“Ⅰ--甲”,胃大部切除术后切口发生血肿,则记以“Ⅱ--乙”,余类推。

2.手术切口分类Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类切口分类的标准

Ⅰ类(清洁)切口:手术未进入炎症区,未进入呼吸、消化及泌尿生殖道,以及闭合性创伤手术符合上述条件者

Ⅱ类(清洁-污染)切口:手术进入呼吸、消化或泌尿生殖道但无明显污染,例如无感染且顺利完成的胆道、胃肠道、阴道、口咽部手术

Ⅲ类(污染)切口:新鲜开放性创伤手术;手术进入急性炎症但未化脓区域;胃肠道内容有明显溢出污染;术中无菌技术有明显缺陷(如开胸心脏按压)者

Ⅳ类(污秽-感染)切口:有失活组织的陈旧创伤手术;已有临床感染或脏器穿孔的手术

按上述方法分类,不同切口的感染率有显著不同:据Cruse统计清洁切口感染发生率为1%,清洁-污染切口为7%,污染切口为20%,污秽-感染切口为40%。

因此,切口分类是决定是否需进行抗生素预防的重要依据。

切口的分类及切口愈合的分级

切口的分类及切口愈合的分级

切口是外科手术过程中切开皮肤及其他组织的切口,根据其位置和性质的不同,可以分为以下几类切口:

1. 中线切口:切口位于腹部的正中线,常用于腹腔手术,如腹腔镜手术和腹部开放手术。

2. 斜切口:切口呈斜线,用于手术需要更好的暴露操作区域,常见于乳房手术和颈部手术。

3. 水平切口:切口位于水平方向,通常用于胸腔手术和腰椎手术。

4. 曲线切口:切口呈弧形,常用于瘢痕修复手术,如妇科手术中的剖宫产手术。

切口愈合按照愈合情况的好坏可以分为以下几个分级:

1. 一级愈合:

切口两边的组织紧密拢合,愈合迅速,切口周围皮肤没有明显红肿和渗液,切口边缘无组织溢出。

这是最理想的愈合情况。

2. 二级愈合:

切口愈合过程中有一定程度的创面感染或分离,切口周围可能出现轻度红肿和渗液,这种情况下创面愈合速度较慢,可能需要额外的处理和照顾。

3. 三级愈合:

切口较大,愈合过程中出现了创面感染或坏死的情况,需要清创、换药等治疗措施。

切口的愈合速度较慢,可能需要延长康复时间。

切口的分类及愈合情况的分级,有助于医务人员了解和评估切口手术的情况,以便采取相应的处理和护理措施,确保切口的良好愈合。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

⑷ 骨痂改建或再塑: 编织骨改建成板层骨,皮质骨 和髓腔的正常关系重新恢复。 破骨细胞吸收,骨母细胞形成 新骨质,协调而成正常结构。

2. 影响骨折愈合因素 ⑴ 骨折断端的及时正确复位 ⑵ 骨折断端的及时牢靠的固定 ⑶ 早日进行全身和局部功能锻炼,

保持局部良好的血液供应。

骨痂

假 关 节 ( 纤 维 性 愈 合 )

愈合,留下一条线状瘢痕。

2)二期愈合: 组织损伤较大、创缘不整 齐, 哆开、无法整齐对合或伴有感染 的创口。往往需要清创后才能愈合。 二期愈合不同一期愈合: ①组织坏死 多, 炎症反应明显。②伤口大、收缩 明显, 伤口内肉芽组织形成量多。③ 愈合的时间较长,形成的瘢痕明显, 抗 拉力强度较弱

3)痂下愈合:

第三节 创伤愈合 一、概念

创伤愈合(wound healing) 是指机体受人为的(如手术)或意 外伤害作用后,机体对创伤进行修 补恢复的愈合过程。

二、皮肤创面愈合的类型

(一)皮肤的创伤愈合类型及过程 1. 创伤愈合的基本过程 (1) 伤口的早期变化: 坏死、出血、炎症反应,局 部红肿,血液渗出形成凝血 块、表面成痂皮。

伤口表面的血液、渗出液及坏死

组织干燥后形成硬痂,在其下面 进行上述愈合过程,称痂下愈合。 上皮再生后痂皮即脱落。

(二) 骨折愈合 1. 骨折愈合的基本过程 ⑴ 血肿形成:1-2天 ⑵ 纤维性骨痂形成: 2-3天开始机化,肉芽组织形成 ⑶ 骨性骨痂: 分化出骨母细胞和软骨母细胞, 形成类骨组织,以后钙盐沉积, 转变为编织骨,形成骨性骨痂。

(2) 伤口收缩:Fra bibliotek收缩使创面缩小,是由肌纤维母 细胞收缩引起的。 (3) 肉芽组织增生和瘢痕形成: 使伤口填平与皮肤表面平行 (4) 表皮及其他组织再生: 覆盖创面,达到完全再生。

2. 皮肤创伤愈合的基本类型 1)一期愈合: 组织缺损少、创缘整齐、无感

染、创面对合严密,如手术切

口,可在一周左右时间内完全

三、影响再生修复的因素

(1)全身因素 1. 年龄因素: 儿童与青年强于老年 2. 营养因素: 蛋白质、维生素C、锌 元素 3. 内分泌因素: 肾上腺皮质类固醇 的抑制作用, 肾上腺盐皮质激素 和甲状腺素促修复作用。

(2) 局部因素 1. 感染与异物: 以清创术、抗感染处 置。 2. 局部血液循环: 营养、吸收,以药 物理疗促循环。 3. 神经支配: 植物神经损伤致局部循 环紊乱。 4. 电离辐射: 破坏细胞、损伤血管、 抑制增生、阻止瘢痕形成