高考语文常见修辞手法、表现手法及其作用

高考语文十大修辞手法及作用

高考语文十大修辞手法及作用

2021-08-30

十大常见修辞方法有比喻、夸张、排比、拟人、对偶、设问、反问、借代、反复、比拟等。

修辞手法是为提高表达效果,通过修饰、调整语句,运用特定的表达形式以提高语言表达作用的方式。

比喻:形象生动、简洁凝练地描写事物、讲解道理。

化无形为有形,使抽象的事物更形象具体,使深奥的道理变得浅显易懂。

拟人:赋予事物以人的性格、思想、感情和动作,使物人格化,从而达到形象生动的效果。

能使读者对所表达事物产生鲜明的印象,产生强烈的感情,引起共鸣。

夸张:突出特征,揭示本质,给读者以鲜明强烈的印象。

可以引起丰富的想象,更好地突出事物的特征,引起读者的强烈共鸣。

排比:条理清晰,节奏鲜明,增强语势,长于抒情。

起强调作用,强烈表达作者的思想感情。

对偶:形式整齐,音韵和谐,互相衬映,互相补充。

形式上音节整齐匀称、节奏感强,具有音律美;内容上凝练集中,概括力强。

反复:强调某种意思,强烈抒情,富有感染力。

设问:自问自答,引人注意,启发思考。

在结构上还起到引出下文、承上启下、使条理清晰的作用。

反问:态度鲜明,加强语气,强烈抒情。

以否定的形式表示肯定,目的是加强语气,起强调作用。

借代:能起到突出形象,使之具体、生动的效果。

比拟:感情色彩鲜明;描绘形象生动;表意更加丰富。

语文常见8种修辞手法说明(附作用和例子)

语文常见8种修辞手法说明(附作用和例子)常见的修辞方法有:比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、设问、反问。

1对比是把两种事物或同一事物的两个方面并举加以比较的方法。

作用:能使语言色彩鲜明,事物的性质、特征等更加鲜明突出。

示例:①先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

②朱门酒肉臭,路有冻死骨。

2对偶用结构相同或相近,字数相等的一对短语或句子对称排列起来表达相对或相近的意思。

作用:是整齐匀称,节奏感强,高度概括,有音乐美。

示例:①满招损,谦受益。

②横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

③欲穷千里目,更上一层楼。

(流水对)④望长城内外,惟余莽莽,大河上下,顿失滔滔。

(扇面对)3比喻它是用某一具体的、浅显、熟悉的事物或情境来说明另一种抽象的、深奥、生疏的事物或情境的一种修辞方法。

比喻分明喻、暗喻、借喻三种形式。

明喻的形式可简缩为:甲(本体)如(喻词:像、似、若、犹、好像、仿佛)乙(喻体)。

暗喻的形式可简缩为:甲是(喻词:成、变成、成为、当作、化作)乙。

明喻在形式上是相似关系,暗喻则是相合关系。

借喻:只出现喻体,本体与比喻词都不出现。

作用:能将表达的内容说得生动、具体、形象。

给人以深刻鲜明的形象,使说理更透彻。

示例:燕雀安知鸿鹄之志!4借代不直接说出要说的人或事物,而是借用与这一人或事物有密切关系的名称来替代,如以部分代全体;用具体代抽象;用特征代本体;用专名代通称等。

作用:可引人联想,形象突出、生动、具体、使特点更鲜明。

示例:①不拿群众一针一线。

(一针一线代群众的一切财产)②不要大锅饭。

('大锅饭'代抽象的'平均主义')③花白胡子坐在墙角里吸旱烟。

(花白胡子是以特征代本体)④千万个雷锋活跃在祖国大地上。

('雷锋'以具体的形象代抽象的共产主义思想)5反复根据表达需要,使同一个词语或句子一再出现的方法。

反复可以是连续的,也可间隔出现。

作用:突出思想,强调感情,有时能够加强节奏感。

高考语文表现手法以及作用

高考语文表现手法以及作用表现手法是高中语文基础学问,在古诗词鉴赏题中会考察到。

高三网我整理了高中常见的表现手法及作用,下面给大家带来一些关于高考语文表现手法以及作用,盼望对大家有所关心。

一.高考语文表现手法以及作用(1)引用即援引现成的语言材料((名言)、格言、民谣、(谚语)、诗词、(典故)等),其主要起到提高语言的表达效果的作用(如:增加(文章)文采和(文化)内涵,丰富文章内容等,详细见“引用”专题)(2)对比即把两个相对或相反的事物,或者一个事物的两个不同方面并举出来,相互比较。

对比的作用在于同时使好的显得更好,坏的显得更坏,使事物的某种特征更鲜亮。

(3)衬托即为了突出主要事物,先描写与之有关的事物,作为陪衬烘托的手法,衬托分为正衬和反衬。

起衬托作用的事物居于次要地位。

其主要作用:突出主要事物或事物的某个方面。

(4)象征是通过对某一特定的详细形象的描写来表现某种抽象的概念或思想感情。

恰当地运用象征手法,可以使某些比较抽象的精神品质,化为详细的可以感知的形象,从而给读者留下深刻的印象;可以把不便于明说的意思含蓄地表示出来,给予文章以深意,从而给读者留下咀嚼回味的余地。

(5)白描即用最朴实最简练的笔墨,不事雕饰,不加烘托,抓住描写对象的特征,照实地勾画出人物、事物与景物的情态面貌。

白描手法的作用有许多:运用白描手法,可使景物描写的内涵更丰富,更能使情节进展和人物性格变化融合到环境中,使语言更有嚼头;在外貌描写中,运用白描手法,能洞穿人物骨髓,由貌触及本质、灵魂;在语言描写中,运用白描手法,能传神表达人物内心,呈现情操品质;在动作描写中,运用白描手法,可使人物内心情感的表露更精确、语言凝练;在特定的场景中,运用白描手法,可以烘托气氛,扩大视像体验,增加文章的感染力;用白描手法,可使想重点突出的东西,表现力更强,有时甚至使人过目不忘。

(6)动静结合在写景状物的文章中,孤立地写动态或静态,往往不能给人以深刻的印象。

高考常见修辞手法及表达手法的效果.docx

常见修辞手法、表达手法的含义及其效果一、修辞手法修辞手法,就是通过修饰、调整语句,运用特定的表达形式以提高语言表达作用的方式或方法。

常见的修辞手法有很多,如比喻、比拟(分为拟人、拟物)、借代、夸张、对偶、排比、设问、反问等。

1.比喻:它是用某一具体、浅显、熟悉的事物或情境来说明另一种抽象、深奥、生疏的事物或情境的一种修辞方法。

作用:即打比方,帮助人容易深入理解。

用在记叙、说明、描写中,能使事物生动、形象、具体、简洁,给人以鲜明的印象;用在议论中,能使抽象道理变得具体,使深奥的道理变得浅显易懂。

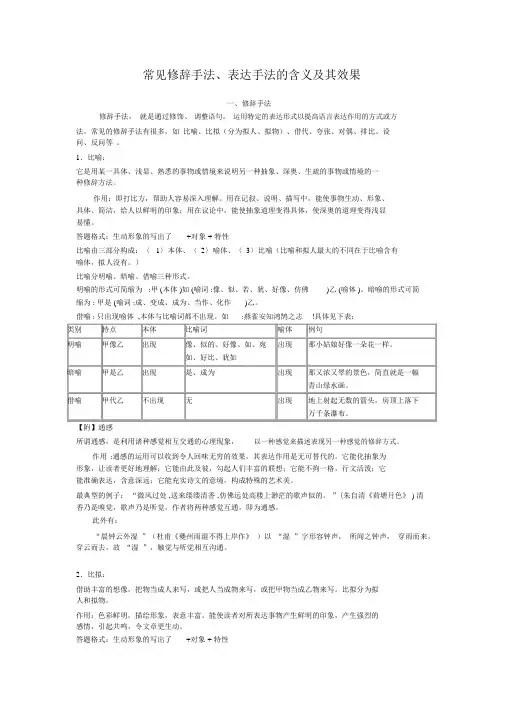

答题格式:生动形象的写出了+对象 + 特性比喻由三部分构成:〈 1〉本体、〈 2〉喻体、〈 3〉比喻(比喻和拟人最大的不同在于比喻含有喻体,拟人没有。

)比喻分明喻、暗喻、借喻三种形式。

明喻的形式可简缩为 :甲 (本体 )如 (喻词 :像、似、若、犹、好像、仿佛)乙 (喻体 )。

暗喻的形式可简缩为 : 甲是 (喻词 :成、变成、成为、当作、化作)乙。

借喻 : 只出现喻体 ,本体与比喻词都不出现。

如:燕雀安知鸿鹄之志!具体见下表:类别特点本体比喻词喻体例句明喻甲像乙出现像、似的、好像、如、宛出现那小姑娘好像一朵花一样。

如、好比、犹如暗喻甲是乙出现是、成为出现那又浓又翠的景色,简直就是一幅青山绿水画。

借喻甲代乙不出现无出现地上射起无数的箭头,房顶上落下万千条瀑布。

【附】通感所谓通感,是利用诸种感觉相互交通的心理现象,以一种感觉来描述表现另一种感觉的修辞方式。

作用:通感的运用可以收到令人回味无穷的效果,其表达作用是无可替代的。

它能化抽象为形象,让读者更好地理解;它能由此及彼,勾起人们丰富的联想;它能不拘一格,行文活泼;它能准确表达,含意深远;它能充实诗文的意境,构成特殊的艺术美。

最典型的例子:“微风过处 ,送来缕缕清香 ,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

”(朱自清《荷塘月色》 ) 清香乃是嗅觉,歌声乃是听觉,作者将两种感觉互通,即为通感。

高考及自主招生语文必备——常见的24种修辞手法及其解析

自主招生语文必备——常见的24种修辞手法及其解析1、比拟(1)比拟的特点及作用把物当作人来写,或把人当作物来写,或把此物当作彼物来写,其形式特点是:事物“人化”,或人“物化”,或甲物“乙物化”。

其作用是使所写“人”或“物”色彩鲜明、描绘形象,表意丰富。

(2)比拟的种类①拟人。

例如:杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。

②拟物。

例如:咱们老实,才有恶霸,咱们敢动刀,恶霸就得夹着尾巴跑。

要注意拟物的运用,分清拟物和比喻。

2、比喻(1)比喻的特点及作用比喻就是“打比方”。

即抓住两种不同性质的事物的相似点,用一事物来喻另一事物。

比喻的结构一般由本体(被比喻的事物)、喻体(作比方的事物)和比喻词(比喻关系的标志)构成。

构成比喻的关键:甲和乙必须是本质不同的事物,甲乙之间必须有相似点,否则比喻不能成立。

比喻的作用主要是:化平淡为生动;化深奥为浅显;化抽象为具体;化冗长为简洁。

(2)比喻的种类①明喻。

典型形式是:甲像乙。

本体喻体都出现,中间用比喻词“像、似、仿佛、犹如”等相联结。

例如:收获的庄稼堆成垛,像稳稳矗立的小山。

”②暗喻。

典型形式是:甲是乙。

本体喻体都出现,中间没有比喻词,常用“是”、“成了”、“变成”等联结。

例如:马克思主义和中国革命的关系,就是箭和靶的关系。

③借喻。

典型形式是:甲代乙。

不出现本体,直接叙述喻体。

但它不同于借代。

借代取两事物相关点,借喻取两事物的相似点。

例如:放下包袱,开动机器。

④博喻。

连用几个比喻从不同角度,运用不同的相似点对同一本体进行比喻。

例如:层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

(“明珠”、“星星”“刚出浴的美人”分别从色彩、光华、感受等角度,抓住光亮、隐约闪烁、清新洁静等相似点来描绘出荷花的美。

)借喻和借代十分类似,要注意区分。

3、借代(1)借代的特点及其作用借代不直接说出所要表述的人或事物,而用与其相关的事物来代替。

高考《语文》常见修辞方法及表现手法

高考《语文》常见修辞方法及表现手法一、常见八种修辞手法01.拟人含义:拟物为人,把事物人格化,将它写成和人一样有感情、有行为的修辞方法。

作用:增强语言的亲切感、形象性,使读者感到栩栩如生,往往有十分鲜明的情感色彩。

【例句】:桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。

【分析】:用拟人的方法写出了春花艳丽、桃李争春的热闹景象,使读者感到亲切、形象。

02.比喻含义:用具体常见的事物、情境或道理来比方抽象、生疏的事物、情境或道理的修辞方法。

作用:可使语言形象、生动,把抽象的事理具体化,形象化。

【例句】:石拱桥的桥洞成弧形,就像虹。

【分析】:以虹的形状比喻石拱桥的桥洞,形象生动地写出石拱桥形式优美的特点,引起人们美的联想。

03.排比含义:把内容紧密关联、结构基本相同或相似、语气基本一致的三个或三个以上的句子或短语递相排列,用来表达相近或相关语意的修辞方法。

作用:增强语言气势,便于把复杂的内容表达得比较集中、透彻、感情强烈,使气势贯通、流畅,使形式整齐,音节响亮。

【例句】:他不能抬头,不能睁眼,不能呼吸,不能迈步。

【分析】:具体描绘了祥子在暴风雨中拉车的感受,渲染了在恶劣的环境下祥子的痛苦、无奈,使读者有身临其境的感受。

04.夸张含义:运用丰富的想象,为了更突出、鲜明地勾画某一事物而对其形象、特征、作用、程度等作传神的扩大或缩小描述的修辞方法。

作用:可以增强语言的形象性,可以突出事物的特征或在增强读者对作者主观感情、态度和理解上起积极作用。

【例句】:大河上下,顿失滔滔。

【分析】:形象地写出了黄河封冻之快,突出了北国的严寒。

05.对偶含义:用结构相同,字数相等,内容关联的一对短语或句子来表达两个相对或相近的意思的修辞方法。

作用:从形式上看句式整齐,增强语言的形式美;从内容上看,凝练集中,概括力强,加强了语意的相反相成,也使音韵和谐,节奏鲜明,读来琅琅上口,意义严谨而又富有表现力。

【例句】:(望)长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。

高考常见修辞手法及表达手法的效果

常见修辞手法、表达手法的含义及其效果一、修辞手法修辞手法,就是通过修饰、调整语句,运用特定的表达形式以提高语言表达作用的方式或方法。

常见的修辞手法有许多,如比方、比拟(分为拟人、拟物)、借代、夸张、对偶、排比、设问、反问等。

1.比方:它是用某一详细、浅显、熟识的事物或情境来说明另一种抽象、深邃、生疏的事物或情境的一种修辞方法。

作用:即打比方,帮助人简单深化理解。

用在记叙、说明、描写中,能使事物生动、形象、详细、简洁,给人以显明的印象;用在争论中,能使抽象道理变得详细,使深邃的道理变得浅显易懂。

答题格式:生动形象的写出了+对象+特性比方由三部分构成:〈1〉本体、〈2〉喻体、〈3〉比方(比方和拟人最大的不同在于比方含有喻体,拟人没有。

)比方分明喻、暗喻、借喻三种形式。

明喻的形式可简缩为:甲(本体)如(喻词:像、似、若、犹、似乎、仿佛)乙(喻体)。

暗喻的形式可简缩为:甲是(喻词:成、变成、成为、当作、化作)乙。

【附】通感所谓通感,是利用诸种感觉相互交通的心理现象,以一种感觉来描述表现另一种感觉的修辞方式。

作用:通感的运用可以收到令人回味无穷的效果,其表达作用是无可替代的。

它能化抽象为形象,让读者更好地理解;它能由此及彼,勾起人们丰富的联想;它能不拘一格,行文活泼;它能精确表达,含意深远;它能充溢诗文的意境,构成特别的艺术美。

最典型的例子:“微风过处,送来缕缕芳香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

”(朱自清《荷塘月色》)芳香乃是嗅觉,歌声乃是听觉,作者将两种感觉互通,即为通感。

此外有:“晨钟云外湿”(杜甫《夔州雨湿不得上岸作》)以“湿”字形容钟声,所闻之钟声,穿雨而来,穿云而去,故“湿”,触觉与听觉相互沟通。

2.比拟:借助丰富的想像,把物当成人来写,或把人当成物来写,或把甲物当成乙物来写。

比拟分为拟人和拟物。

作用:色调显明,描绘形象,表意丰富。

能使读者对所表达事物产生显明的印象,产生剧烈的感情,引起共鸣,令文章更生动。

修辞手法、表现手法、表达方式及其作用

1、修辞手法(1)比喻(喻、暗喻、借喻):将表达的内容说得生动、具体、形象,给人以深刻鲜明的形象,使说理更透彻。

(2)拟人:使具体事物人格化,语言生动、形象,亲切可感(3)夸张:揭示事物的本质,烘托气氛,引起联想,使表达的事物更突出、更鲜明。

(4)排比:增强气势,增强文章的说服力和感染力。

(5)对偶:简洁整齐匀称,节奏感强,有音乐美。

(6)对比:使语言色彩鲜明,事物的性质、特征等更加鲜明突出。

(7)借代:可引人联想,形象突出、生动、具体、使特点更鲜明。

(8)设问:提醒注意、引起思考,引出要表达的内容。

(9)反问:加强语气,激发读者的感情,使读者留下深刻的印象。

(10)反复的作用是突出思想,强调感情,有时能够加强节奏感。

(11)设问:突出所说的内容,把它用问话的形式表示出来。

设问是自问自答的。

(12)引用:使论据确凿充分,增强说服力,富启发性。

(13)双关:使语言表达得含蓄、幽默,而且能加深语意,给人以深刻印象。

(14)联想与想象(常于夸张连用):看到某事物,从而联想到一些事物,也就是想象。

(15)互文(照应)(16)通感:所谓通感,是利用诸种感觉相互交通的心理现象,以一种感觉来描述表现另一种感觉的修辞方式。

可以收到令人回味无穷的效果,其表达作用是无可替代的。

(17)用典:诗文中,引用古籍中的故事,或词句。

作用:丰富而含蓄地表达内容和思想。

答题方法:言简意丰,以简洁的文字营造了+意境,表达了+思想感情。

(18)呼告:写文章时,对着不在面前的人或直接呼唤,并且和他说起话来的修饰手法。

作用:能增加抒情效果,加强感染力。

2、表现手法(表达技巧)托物言志,借景抒情,叙事抒情,直抒胸臆,衬托,卒章显志,象征,想象,联想,照应,寓情于景,反衬,烘托,托物起兴,以乐衬哀,渲染,虚实结合,欲扬先抑,设置悬念,点面结合,开门见山,伏笔,照应开篇,点题,首尾呼应,讽刺.以声(动)衬静,对比.不同文体:(1)抒情散文的表现手法丰富多彩,借景抒情、托物言志、抑扬结合、象征等手法;(2)记叙文的写作手法如首尾照应、画龙点睛、巧用修辞、详略得当、叙议结合、正侧相映等;(3)议论文的写作手法如引经据典、巧譬善喻、逆向求异、正反对比、类比推理等;(4)小说体的表现技巧:描写手法、烘托手法、伏笔和照应、悬念等。

高考语文常见的八种修辞手法

高考语文常见的八种修辞手法常见的修辞方法有:比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、设问、反问。

掌握好这几种修辞手法,对自己的写作和文章赏析是很有帮助的。

高考语文常见的八种修辞手法1、对比是把两种事物或同一事物的两个方面并举加以比较的方法。

作用:能使语言色彩鲜明,事物的性质、特征等更加鲜明突出。

示例:①先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

②朱门酒肉臭,路有冻死骨。

2、对偶用结构相同或相近,字数相等的一对短语或句子对称排列起来表达相对或相近的意思。

作用:是整齐匀称,节奏感强,高度概括,有音乐美。

示例:①满招损,谦受益。

②横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

③欲穷千里目,更上一层楼。

(流水对)④望长城内外,惟余莽莽,大河上下,顿失滔滔。

(扇面对)3、比喻它是用某一具体的、浅显、熟悉的事物或情境来说明另一种抽象的、深奥、生疏的事物或情境的一种修辞方法。

比喻分明喻、暗喻、借喻三种形式。

明喻的形式可简缩为:甲(本体)如(喻词:像、似、若、犹、好像、仿佛)乙(喻体)。

暗喻的形式可简缩为:甲是(喻词:成、变成、成为、当作、化作)乙。

明喻在形式上是相似关系,暗喻则是相合关系。

借喻:只出现喻体,本体与比喻词都不出现。

作用:能将表达的内容说得生动、具体、形象。

给人以深刻鲜明的形象,使说理更透彻。

示例:燕雀安知鸿鹄之志!4、借代不直接说出要说的人或事物,而是借用与这一人或事物有密切关系的名称来替代,如以部分代全体;用具体代抽象;用特征代本体;用专名代通称等。

作用:可引人联想,形象突出、生动、具体、使特点更鲜明。

示例:①不拿群众一针一线。

(一针一线代群众的一切财产)②不要大锅饭。

("大锅饭"代抽象的"平均主义")③花白胡子坐在墙角里吸旱烟。

(花白胡子是以特征代本体)④千万个雷锋活跃在祖国大地上。

("雷锋"以具体的形象代抽象的共产主义思想)5、反复根据表达需要,使同一个词语或句子一再出现的方法。

高考古诗鉴赏之修辞手法、表现手法、表达方式终极总结

高考古诗鉴赏之修辞手法、表现手法、表达方式终极总结古代诗歌鉴赏之修辞手法、表现手法、表达方式古诗词鉴赏表达技巧和表现手法例析(一)表达方式及其作用1.抒情:(同是天涯沦落人,相逢何必曾相识)直接(即景抒怀、直抒胸臆)、间接(借景抒情、寓情于景、托物言志、怀古伤己);2.描写:(明月松间照,清泉石上流)直接(正面)、间接(侧面);3.咏物(叙述:待到山花烂漫时,她在丛中笑);4.议论(议论往往与抒情结合一起。

“生当作人杰,死亦为鬼雄”)。

(二)修辞手法及作用描绘类(作用:生动形象):比喻(生动形象地表达[描绘]了……内涵[形态])、夸张(生动地突出了…特征)、比拟(生动传神地突出了…形象或抒发了…感情)、借代、通感;结构类(作用:和谐音韵、强调突出、充沛感情):排比、对偶、反复、顶针;语气类(作用:增强语气、强化感情、引发思考):设问、反问。

1.比喻,用一种事物或情景来比作另一种事物或情景。

可分为明喻、暗喻、借喻。

有突出事物特征,把抽象的事物形象化的作用。

“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺”(刘禹锡《望洞庭》)诗歌巧妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比做银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体。

2. 借代,借用相关的事物来代替所要表达的事物。

借代可用部分代表全体,具体代替抽象,用特征代替人。

借代的运用使语言简练、含蓄。

“知否,知否?应是绿肥红瘦“(李清照《如梦令》)诗中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写叶的茂盛和花的凋零。

3. 夸张,对事物的形象、特征、作用、程度等作扩大或缩小的描述。

有更突出、更鲜明地表达事物的作用。

“白发三千丈,缘愁似个长”(李白《秋浦歌》)愁生发,诗人用夸张的手法写白发竟有“三千丈”那么长,可见愁思的深重。

4. 对偶,用结构相同、字数相同的一对句子或短语来表达两个相对或相近的意思。

从形式看,语言简练,整齐对称;从内容看,意义集中含蓄。

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”(杜甫《登高》)从篇法结构来讲,这首诗四联八句,句句皆对仗,对得圆浑自然,不见斧凿之痕。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高考语文常见修辞手法、表现手法及其作用

学案博苑

12-05 0547

高考语文常见修辞手法、表现手法及其作用

1.比喻:用在记叙、说明、描写中,能使事物生动、形象、具体,给人以鲜明的印象;化无形为有形,使抽象的事物更形象具体,使深奥的道理变得浅显易懂。

如诚信如一枝玫瑰,百花丛中她最美,美得无瑕,美得高贵。

送人一枝玫瑰,给世间一缕馨香。

诚信,维系世间温情的纽带,有了你,人们不再感到冬日的

严寒,有了你,人们时刻感到春天的温暖。

诚信,人类精神的缔造者,有了你,世间少一些尔虞我诈,少一些世态炎凉。

窄窄的木板,是一支飞鸣的利箭。

小小的三角帆,是一支彩色的大翅膀。

2.拟人:能使读者对所表达事物产生鲜明的印象,产生强烈的感情,引起共鸣。

如腾跃时,模样像是欢乐;打旋时,模样像是眩晕;倾斜时,模样像是胆怯…((张歧《信念——看帆板表演》)

老人们真幽默,吃着西瓜与夏天告别,说是“啃秋”。

人们终于迎来了新秋,迎来了这楚楚动人的新娘子。

秋山,变得丰腴起来了;秋水,变得温柔起来;秋风,变得凉爽起来了;秋云,变得淡远起来。

3.借代:能起到突出形象,使之具体、生动的效果。

如:你们是初升的太阳,希望寄托在你们身上。

革命加科学将使你们如虎添翼,把老一代革命家和科学家点燃的火炬接下去,青出于蓝而胜于蓝。

”

4.夸张:可以引起丰富的想象,更好地突出事物的特征,引起读者的强烈共鸣。

如:白发三千丈,缘愁似个长。

5.对偶:形式上音节整齐匀称、节奏感强,具有音律美;内容上凝练集中,概括力强。

如四十年别井离乡,雁沓鱼沉;五百个月缺月圆,梦萦魂牵。

6.排比:由三个或三个以上的、相同句式构成排比,增加语抛,起强调作用,强烈表达的思想感情。

议论文往往增加语势,起到了强调论证观点的作用。

可增强语言的气势。

用来说理,可把道理阐述得更严密、更透彻;用来抒情,可把感情抒发得淋漓尽致。

7.设问:形式为自问自答。

作用是:引起读者兴趣,引起读者思考。

在结构上还起到引出下文、承上启下、使条理清晰的作用。

用在一段的开头或结尾处,除引起思考外,还有承上启下的过渡作用;用在议论文中,能使论证深入,脉络清晰。

8.反问:以否定的形式表示肯定,目的是加强语气,起强调作用。

附2:常见表现手法及其作用

铺垫:为主要情节做准备或酝酿高潮到来之前的一系列非主情节。

作用:显示情节发展的必然性,增强作品的感染力和说服力;可以制造悬念,引起读者的兴趣和关注。

象征:通过特定的、容易引起联想的具体形象,表现与之相似或相近特点的概念、思想和感情。

作用:把抽象的事理表现为具体的可感知的形象,使文章更含蓄,运用眼前之物,寄托深远之意,耐人寻味。

对比(对照):把两种不同的事物或情形作对照,互相比较。

作用:突显对象的特点,使形象更加鲜明。

衬托(烘托):指的是以乙托甲,使甲的特点或特质更加突出。

有正衬和反衬两种。

作用:突出本体的某个特征。

抑扬:把要贬抑否定的方面和要肯定的方面同时说出来,只突出强调其中一个方面以达到抑此扬彼或抑彼扬此的目的。

有先扬后抑和先抑后扬之分。

作用:前后对比,形成起伏之势,给读者强烈印象,增强作品的艺术效果。

7、(前后)照应:指诗中对前面所写的作必要的回答。

恰当运用这种方法使结构显得紧凑、严谨。

作用:内容前后照应,情节严丝合缝。

●记叙文:使文章浑然一体,整体感强,突出主题。

●议论文:强化论点。

●散文:反复地抒发情感,增加情感的深度。

8、正侧描写:对描写对象进行正面的直接的描写是正面描写;描写对象周围的事物,使对象更鲜明、突出的是侧面描写。

作用:直接和间接描写方法结合运用,可以使被描写的人物或景物的特点更加鲜明、突出。

9、虚实结合:是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,以实衬虚、以虚衬实,交织一起表达同一样的情感。

作用:鲜明的刻画人物的性格,凸现事物、景物的特点,突出主旨。

10、托物言志:在描摹事物以尽其妙的基础上融入的感情,含蓄地寄托的主张、哲理,能给人留下思考的余地和想象的空间。

11、联想、想象:联想由一事物联系到与之有关的另一事物,或把事物中类似的特点联系起来造成一个典型。

想象是人们在已有材料和观念基础上,经过联想、推断、分析、综合,创造出新的观念的思维过程。

作用:丰富文章内容,使人物形象更丰满、生动,性格更鲜明突出,情节更生动感人,增添艺术感染力。

12、衬托(渲染):对环境、景物作多方面的描写形容,以突出事物的特点,营造氛围。

13、动静结合:对事物、景物作动态、静态的描写,两者相互映衬,构成一种情趣。

14、以静衬动:突出了事物的动态(热闹、灵活、敏捷等)特征。

15、以动衬静:突出环境静谧、安静、寂静的特点。

16、用典:用典有用事和引用前人诗句两种。

用事是借用历史故事来表达的思想感情,包括对现实生活中某些问题的立场和态度、个人的意绪和愿望等等,属于借古抒怀。

委婉地表达了的思想情感。

17、白描:不用华丽的辞藻,用最经济、最俭省的笔墨勾勒鲜明生动的形象。

寥寥几笔就能起到突出事物神韵的效果。

18、开门见山:文章开头直入正题,不拐弯抹角。

19、点面结合:叙写事件全过程是面,抓住某个特殊情节或细节是点,或细节是点,二者结合能反映出事物的全貌,又能突出重点,和特殊意义。

20、以小见大:抓住最能体现大主题、看似平凡细小却包含典型意义和生活哲理的小事件来叙写。

感人且具有社会意义。

21、悬念:在情节发展中设置某种疑端或矛盾冲突,使人产生关心事物发展或人物命运的心理活动,引人入胜。

22、伏笔:对作品中将要出现的人物或事件在不大引人注意的地方预先作出暗示或提示,到适合的实际给予呼应,以收到前后连贯、结构严谨的效果。