串联谐振实验报告

实验三 RLC串联谐振

实验三 RLC 串联谐振一、实验目的1、掌握测量谐振频率、品质因数和绘制频率特性曲线的方法。

2、加深对串联谐振电路特性的理解。

3、认识品质因数对电路选择性的影响。

二、实验原理1、串联谐振在RLC 串联电路中,当感抗和容抗相等时,电路的端电压和电流同相位,整个电路呈现电阻性。

即CL ωω1=时,电路处于谐振状态,谐振角频率为LC10=ω,谐振频率为LCf π210=当0ωω<时,电路呈容性,电路电流超前端电压;当0ωω>时,电路呈感性,电路电流滞后端电压。

要使电路发生谐振,可以改变L 、C 或f 来达到,本实验是通过改变电源电压的频率来实现的。

2、 串联谐振的特性(1)由于C L 001ωω=,所以U L 与U C 数值相等,相位相差1800,而U L 或U C 与信号源电压U S 之比为品质因数Q ,即Q =RC LR C R L U U U U S C S L ====001ωω其中LC10=ω。

在C 和L 为定植情况下,Q 值仅取决于回路电阻R 的大小。

电阻R 越大电路的品质因数越小,其谐振曲线越平坦。

(2)由于回路总电抗01000=-=CL X ωω,因此,回路阻抗Z 为最小值;在U S 一定情况下,I=I 0=RU S为最大值;回路相当于一个纯电阻电路,U S 与I 同相位。

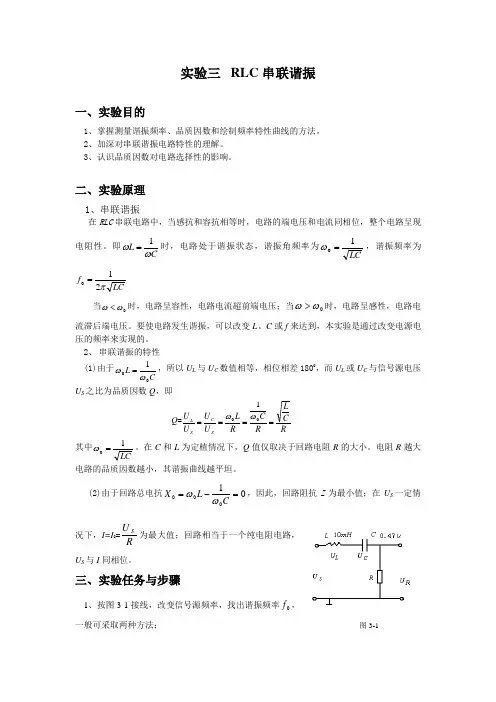

三、实验任务与步骤1、按图3-1接线,改变信号源频率,找出谐振频率0f ,一般可采取两种方法: 图3-1(1)电阻电压U R到达最大值的办法确定f0(2)用双踪示波器观察U S和U R的波形,调节信号源频率,当二者波形相同时即为f0。

2、在谐振情况下用晶体管毫伏表测量U S、U L 、U C、U R ,根据测量结果计算Q值并记入下表。

3、测量谐振曲线图I(f)信号源U S保持5V,改变其频率,分别测U R值(以谐振频率为中心两边对称取点,在谐振频率附近可适当多取几点),由I=U S换算出电流值,记录于下表。

谐振电路试验实验报告

一、实验目的1. 理解谐振电路的基本原理和特性。

2. 掌握RLC串联谐振电路的谐振频率、品质因数等参数的测量方法。

3. 通过实验验证谐振电路在不同频率下的电流和电压响应。

4. 学习使用示波器和信号发生器等实验仪器。

二、实验原理谐振电路是由电感(L)、电容(C)和电阻(R)组成的电路,其工作原理基于电磁感应和电容器充放电现象。

当电路中的交流电压频率等于电路的自然谐振频率时,电路中的电流和电压达到最大值,这种现象称为谐振。

RLC串联谐振电路的谐振频率由以下公式确定:\[ f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \]其中,\( f_0 \) 是谐振频率,\( L \) 是电感值,\( C \) 是电容值。

在谐振频率下,电路的品质因数(Q值)可以表示为:\[ Q = \frac{1}{R\sqrt{\frac{L}{C}}} \]其中,\( Q \) 是品质因数,\( R \) 是电阻值。

三、实验仪器与设备1. RLC串联谐振电路实验板2. 双踪示波器3. 信号发生器4. 数字多用表5. 交流电源四、实验步骤1. 搭建电路:根据实验要求,将电感、电容和电阻按照RLC串联方式连接到实验板上。

2. 设置信号发生器:将信号发生器设置为正弦波输出,并调整频率和幅度。

3. 测量谐振频率:逐渐调整信号发生器的频率,观察示波器上电压和电流的变化。

当电压或电流达到最大值时,记录此时的频率即为谐振频率。

4. 测量品质因数:在谐振频率下,使用数字多用表测量电路中的电流和电压,并根据公式计算品质因数。

5. 测量电流和电压响应:在多个不同频率下,测量电路中的电流和电压,绘制幅频特性曲线。

五、实验结果与分析1. 谐振频率测量:通过实验,测量得到的谐振频率与理论计算值基本一致,误差在可接受范围内。

2. 品质因数测量:实验测得的品质因数与理论计算值相符,说明电路具有良好的谐振特性。

3. 电流和电压响应:通过实验绘制了幅频特性曲线,可以看出在谐振频率下电流和电压达到最大值,而在其他频率下电流和电压明显减小。

串联谐振_实验报告

一、实验目的1. 理解串联谐振电路的基本原理和特性。

2. 掌握串联谐振电路的谐振频率、品质因数和通频带的测量方法。

3. 通过实验验证理论分析,加深对串联谐振电路的理解。

二、实验原理串联谐振电路由电感L、电容C和电阻R组成,按照其原件的连接形式可分为串联谐振和并联谐振。

本实验主要研究串联谐振电路的特性。

1. 谐振频率:串联谐振电路的谐振频率f0由以下公式给出:f0 = 1 / (2π√(LC))其中,f0为谐振频率,L为电感,C为电容。

2. 品质因数Q:串联谐振电路的品质因数Q表示电路的选频性能,由以下公式给出:Q = 1 / (R√(LC))其中,Q为品质因数,R为电阻,L为电感,C为电容。

3. 通频带:通频带B为谐振曲线两侧电流有效值下降到最大电流的1/√2时对应的频率范围,由以下公式给出:B = f2 - f1其中,f1为下限截止频率,f2为上限截止频率。

三、实验仪器与设备1. 信号发生器:提供不同频率的正弦交流信号。

2. 数字多用表:测量电压、电流和电阻。

3. 电感器、电容器和电阻器:构成串联谐振电路。

4. 电路连接线:连接实验仪器和设备。

四、实验步骤1. 按照实验电路图连接电路,确保连接正确无误。

2. 将信号发生器的输出端连接到串联谐振电路的输入端。

3. 将数字多用表分别连接到电感、电容和电阻的相应位置,用于测量电压、电流和电阻。

4. 设置信号发生器的输出频率为f0,即谐振频率,观察并记录电路中的电压、电流和电阻的数值。

5. 改变信号发生器的输出频率,分别在谐振频率两侧的频率点测量电路中的电压、电流和电阻的数值。

6. 根据实验数据绘制幅频特性曲线,分析谐振频率、品质因数和通频带的特性。

7. 通过实验验证理论分析,总结实验结果。

五、实验结果与分析1. 谐振频率:实验结果显示,当信号发生器的输出频率为f0时,电路中的电压、电流和电阻的数值达到最大值,验证了谐振频率的理论分析。

2. 品质因数Q:实验结果显示,随着电阻的增大,品质因数Q减小,与理论分析一致。

串联谐振电路实验报告

串联谐振电路实验报告串联谐振电路实验报告引言:电路实验是电子工程专业学生的基础实践课程之一。

其中,串联谐振电路实验是一项非常重要的实验,它能帮助学生深入理解谐振电路的工作原理和特性。

本文将对串联谐振电路实验进行详细的介绍和分析。

一、实验目的串联谐振电路实验的主要目的是通过实际操作,观察和分析串联谐振电路的频率特性、幅度特性和相位特性,加深对谐振电路的理论知识的理解。

二、实验原理串联谐振电路由电感L、电容C和电阻R串联而成。

当电路中的电感和电容选择合适的数值,并且电路工作在谐振频率附近时,电路会表现出特殊的谐振现象。

在谐振频率附近,电路的阻抗最小,电流最大。

这种谐振现象可以通过实验来验证。

三、实验装置与步骤实验所需的装置主要有信号发生器、示波器、电感、电容和电阻等。

实验步骤如下:1. 搭建串联谐振电路,将信号发生器连接到电路的输入端,示波器连接到电路的输出端。

2. 设置信号发生器的频率为可变频率,初始值设置为较低的频率。

3. 调节信号发生器的频率,观察示波器上的波形变化。

4. 当示波器上的波形达到最大振幅时,记录此时的频率,即为谐振频率。

5. 重复步骤3和4,改变电路中的电感和电容数值,观察谐振频率的变化。

四、实验结果与分析在实验中,我们调整了电路中的电感和电容数值,并观察了谐振频率的变化。

实验结果表明,电路中的电感和电容数值越大,谐振频率越低。

这是因为电感和电容的数值决定了电路的固有频率。

另外,我们还观察了电路的幅度特性和相位特性。

在谐振频率附近,电路的幅度特性表现为电流最大,而在谐振频率两侧,电路的幅度逐渐减小。

相位特性则表现为在谐振频率附近,电路的输入信号和输出信号的相位差最小,而在谐振频率两侧,相位差逐渐增大。

五、实验误差与改进在实验过程中,我们注意到了一些误差。

首先,由于实际电路元件的参数可能存在一定的误差,所以实验结果与理论值可能会有一定的偏差。

其次,实验中的测量误差和仪器误差也会对实验结果产生影响。

串联谐振电路 实验报告

串联谐振电路实验报告串联谐振电路实验报告引言:谐振电路是电子学中的重要概念之一,它在无线通信、电力传输等领域有着广泛的应用。

本次实验旨在通过搭建串联谐振电路,研究其特性和参数对电路性能的影响,进一步加深对谐振电路的理解和应用。

一、实验目的本次实验的主要目的有以下几点:1. 了解谐振电路的基本原理和特性;2. 学习搭建串联谐振电路的方法和步骤;3. 研究不同参数对谐振电路性能的影响;4. 掌握使用示波器测量电路波形和频率的方法。

二、实验原理1. 谐振电路的基本原理谐振电路是指当电路中的电感和电容元件的阻抗相等时,电路会发生谐振现象。

谐振电路可以分为串联谐振电路和并联谐振电路两种类型。

本次实验中我们将重点研究串联谐振电路。

2. 串联谐振电路的特性串联谐振电路由电感、电容和电阻组成,其特性由谐振频率、品质因数和带宽等参数决定。

谐振频率是指电路中电感和电容元件的阻抗相等时的频率,品质因数是指电路的能量损耗程度,带宽则是指在谐振频率附近电路的工作频率范围。

三、实验步骤1. 搭建串联谐振电路根据实验要求,选择合适的电感、电容和电阻元件,按照电路图搭建串联谐振电路。

确保电路连接正确,元件无损坏。

2. 测量电路参数使用示波器测量电路的输入和输出波形,记录谐振频率、品质因数和带宽等参数。

根据波形的振幅和相位差,可以进一步分析电路的频率特性和相位特性。

3. 改变电路参数逐步改变电路中的电感、电容或电阻元件的数值,观察电路参数的变化情况。

比较不同参数对谐振频率、品质因数和带宽的影响,分析电路性能的变化规律。

四、实验结果与分析通过实验测量和数据记录,我们得到了一系列关于串联谐振电路的参数和波形数据。

根据测量结果,我们可以得出以下结论:1. 谐振频率随电感和电容数值的变化而变化,可以通过调节这两个元件的数值来实现对谐振频率的调节。

2. 品质因数与电路中的电阻有关,电阻越小,品质因数越大,电路的能量损耗越小。

3. 带宽与品质因数呈反比关系,品质因数越大,带宽越小,电路的频率选择性越强。

实验报告 R、L、C串联谐振电路的研究

实验报告(一)祝金华 PB15050984实验题目:R 、L 、C 串联谐振电路的研究实验目的: 1. 学习用实验方法绘制R 、L 、C 串联电路的幅频特性曲线。

2. 加深理解电路发生谐振的条件、特点,掌握电路品质因数(电路Q 值)的物理意义及其测定方法。

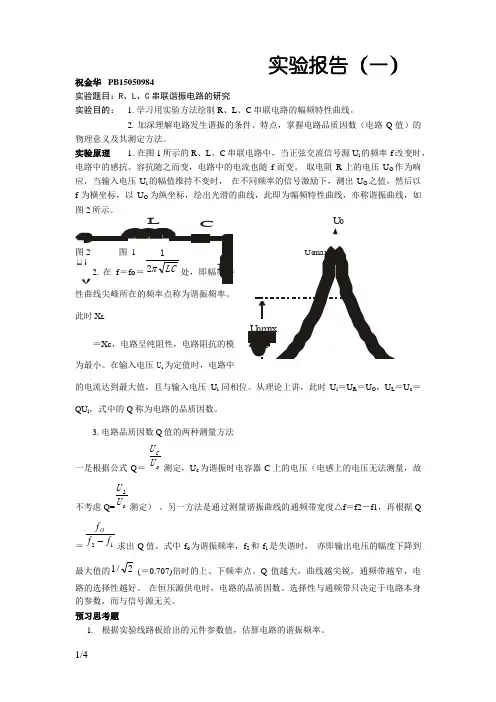

实验原理 1. 在图1所示的R 、L 、C 串联电路中,当正弦交流信号源U i 的频率 f 改变时,电路中的感抗、容抗随之而变,电路中的电流也随f 而变。

取电阻R 上的电压U O 作为响应,当输入电压U i 的幅值维持不变时, 在不同频率的信号激励下,测出U O 之值,然后以f 为横坐标,以U O 为纵坐标,绘出光滑的曲线,此即为幅频特性曲线,亦称谐振曲线,如图2所示。

图22. 在f =fo =LC π21此时X L=Xc 为最小。

在输入电压U i 的电流达到最大值,且与输入电压U i 同相位。

从理论上讲,此时 U i =U R =U O ,U L =U c =QU i ,式中的Q 称为电路的品质因数。

3. 电路品质因数Q 值的两种测量方法一是根据公式Q = o CU U 测定,U c 为谐振时电容器C 上的电压(电感上的电压无法测量,故不考虑Q=o LU U 测定) 。

另一方法是通过测量谐振曲线的通频带宽度△f =f2-f1,再根据Q=12f f f O-求出Q 值。

式中f o 为谐振频率,f 2和f 1是失谐时, 亦即输出电压的幅度下降到最大值的2/1 (=0.707)倍时的上、下频率点。

Q 值越大,曲线越尖锐,通频带越窄,电路的选择性越好。

在恒压源供电时,电路的品质因数、选择性与通频带只决定于电路本身的参数,而与信号源无关。

预习思考题1. 根据实验线路板给出的元件参数值,估算电路的谐振频率。

102Li图 1L=30mHfo =LC π21=1/(2×π631001.01030--⨯⨯⨯)=9188.81Hz2. 改变电路的哪些参数可以使电路发生谐振,电路中R 的数值是否影响谐振频率值? 改变频率f,电感L ,电容C 可以使电路发生谐振,电路中R 的数值不会影响谐振频率值。

串联谐振电路实验报告

串联谐振电路实验报告摘要:本实验旨在研究串联谐振电路的电压响应特性,通过实验测量得到谐振频率,验证理论计算与实验结果的一致性。

一、实验目的:1.研究串联谐振电路的电压响应特性;2.通过实验测量得到谐振频率,验证理论计算与实验结果的一致性。

二、实验原理:根据串联谐振电路的特点,可以推导得到谐振频率的表达式:f=1/(2*π*√(L*C))三、实验器材:1.功率信号发生器;2.数字多用表;3.电感、电容和电阻;4.示波器;5.连接线等。

四、实验步骤:1.按照实验电路图连接电路,保证电路连接正确;2.调节信号发生器的频率为待测频率f;3.用数字多用表测量电容C的实际值,记录;4.通过示波器观察电感L两端或电阻R两端的电压波形,调整频率使波形达到最大幅度;5.记录此时的频率f0和相关的电压幅度值;6.重复步骤2-5,记录多组数据。

五、实验数据及处理:实验数据如下表所示:(表格包括频率f、电容实际值C、电压幅度U、幅值最大时的频率f0以及理论计算值)------------------------------------------------------------频率f,电容实际值C,电压幅度U,第一次谐振频率f0,理论计算---------,--------------,---------------,-------------------,-----------...,...,...,...,..------------------------------------------------------------根据上述表格数据,可以绘制出频率f和电容实际值C、电压幅度U 的关系曲线,以及频率f和理论计算值的关系曲线。

六、实验结果分析:1.对比实验测量值和理论计算值,可以评估实验结果的准确性和可靠性;2.在频率f0附近,电压幅度U达到最大,验证了串联谐振电路在谐振状态时电压幅度最大的特点;3.通过频率f0和相关的电容实际值C,可以计算出电感L的实际值。

RLC串联谐振电路的实验报告.doc

RLC串联谐振电路的实验报告.doc

一、实验目的

完成RLC串联谐振电路的实验,探究其谐振特性,分析影响谐振的各要素,以及了解谐振条件下各参数与它们之间的关系。

二、实验内容

本次实验主要采用RLC串联谐振电路实现谐振现象,实验室操作台已安装有电路板,要求完成RLC串联谐振电路的组装以及理解零点环路解算和实测结果。

三、实验过程

1.检查仪器和电路:确认仪器和电路安装完成,对各部件进行检查,确定连接正确。

2.组装谐振电路:根据电路图中的规定,将各部件进行组装接线,组装完成后检查连接是否正确。

3.进行零点环路解算:由电压及电阻,求出各组件的电容和电感的值,之后用仪器测量这些值是否与计算值一致。

4.电路试验:使用电源,调节输入源,根据电路图中的电流与电压,改变参数,观察谐振现象出现的位置及特性,测量拉姆斯数值,分析影响谐振的各要素,探讨谐振条件下各参数与它们之间的关系。

四、实验结果

1.由电路图及对应的实验室测量值确定本次RLC串联谐振电路的参数值如下:电容C=

2.25μF,电感L=1.5mH,电阻R=11.43Ω。

2.测量的电压U与频率f的关系,发现当f接近参数值计算得出的谐振频率时,发现电压U变化幅度最大,相应的电流测量值结果也是如此。

五、总结

本次实验通过组装RLC串联谐振电路,对其谐振特性进行了实践,进一步分析影响谐振的各要素,了解谐振条件下各参数与它们之间的关系。

实验中,通过测量调节电压、电阻、电容和电感变量等参数,观察谐振现象出现的位置及特性,实验结果得出当f接近参数值计算得出的谐振频率时,电压U变化幅度最大。

RLC串联谐振电路。实验报告

RLC串联谐振电路。

实验报告

RLC串联谐振电路是一种基于抗性、电感和电容的并联谐振电路,它具有高通过率和低损耗。

RLC串联谐振电路由电阻R、电感L和电容C三部分组成。

它们之间形成一个AC回路,可以在特定频率处产生振荡,使电流在此频率处循环。

由于电阻、电感和电容都有反应时间,所以RLC串联谐振电路的反应时间要长于单个元件的反应时间。

因此,RLC串联谐振电路的输出信号的幅值和相位会发生变化,这对了解电路的特性非常重要。

RLC串联谐振电路的谐振频率可以通过调整电阻、电感和电容的大小而调节。

调节不同的参数可以改变振荡器的谐振频率,从而改变振荡器的工作性能。

实验步骤:

1. 首先,将电阻、电感和电容连接成RLC串联谐振电路。

2. 用实验装置接好串联谐振电路,将频率表调节到最小,然后慢慢增加频率,观察输出信号的幅值变化。

3. 记录输出信号的幅值随频率变化的曲线,以及谐振频率处的幅值。

4. 调整电阻、电感和电容的大小,观察谐振频率的变化情况,并绘制电路参数与谐振频率的关系曲线。

5. 根据实验结果,总结RLC串联谐振电路的特性。

串联谐振的实验报告

串联谐振的实验报告实验目的本实验旨在通过串联谐振实验,探究串联谐振现象的特性和规律,并研究谐振电路的频率选择性以及在实际应用中的意义。

实验原理串联谐振是指当电阻、电感和电容按特定方式连接时,电路中的电流和电压呈谐振现象。

具体来说,当谐振频率等于电路共振频率时,电流和电压取得最大值;反之,当谐振频率偏离共振频率时,电流和电压随频率增加而下降。

谐振频率的计算公式为:f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}其中,f0为谐振频率,L为电感的感值,C为电容的容值。

实验装置- 电感L- 电容C- 变压器- 信号发生器- 示波器- 万用表- 直流稳压电源- 电阻箱实验步骤1. 将变压器的220V接入实验电源,使其输出电压变为5V。

2. 使用示波器测量电感的感值L和电容的容值C,并记录下来。

3. 将电感和电容串联连接起来,并接入信号发生器。

4. 在信号发生器的频率变动范围内,测量并记录电路的电流和电压。

5. 根据测量结果画出电流和电压随频率变化的曲线图。

6. 分析图像,确定并计算实验测得的谐振频率,与理论值进行比较。

实验结果及分析根据实验步骤所述,我们进行了一系列的实验测量,并得到了电流和电压随频率变化的曲线图。

在测量过程中,我们选择了不同的频率值,包括谐振频率附近值,并记录了相应的电流和电压数值。

根据测量结果得到的曲线图,我们可以清楚地看到在谐振频率附近,电流和电压取得最大值。

同时,随着频率增大或减小,电流和电压逐渐减小。

这与理论上的串联谐振特性相吻合。

实验测得的谐振频率和理论值进行对比后,发现它们之间的误差较小。

这说明我们的实验数据比较准确,并且实验方法是可行的。

实验结论通过本次实验,我们研究了串联谐振现象,并深入了解了谐振电路的频率选择性。

实验结果表明,在串联谐振电路中,当频率等于谐振频率时,电流和电压达到最大值;当频率偏离谐振频率时,电流和电压逐渐减小。

这说明谐振频率是串联谐振电路的特征之一,对于特定的电感和电容组合,其谐振频率是固定的。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验报告

一、实验名称

串联谐振电路

二、实验原理

1、电路图如图所示,改变电路参数L,C或电源频率时,都可能使电路发生谐振。

该电路的阻抗是电源角频率的函数:

2、谐振曲线

电路中的电压与电流随频率变化的特性为频率特性,随频率变化的曲线就是频率曲线。

如下图:

图中可以看出:Q值愈大,曲线尖峰值愈陡,其选择性越好,但通频带越窄。

只有当Q>时,Uc和Ul曲线才出现最大值,否则Uc将单调下降趋于0,Ul将单调上升趋于Us。

三、实验方法

测量电路谐振频率

1、将电路连接如实验原理中的电路图,将电源由函数信号发生器产生,将电阻两端接入示波器中,调节信号源的频率由大到小,观察示波器上的电阻电压的大小,当电阻电压值变为最大值时所对应的频率值则为电路的谐振频率。

2、用Multism仿真连接串联谐振电路,连接在电阻两端的XBP所显示的波特图,观察电阻两端电压增益最大时所对应的频率,则所对应的频率为电路发生谐振是的谐振频率。

四、实验步骤

电路板上:

连接原理图的电路,给电源接上函数发生器,调节为五伏的方波,频率从调到,间隔,设置29个点,将电阻两端连入示波器,观察示波器上电阻的阻值并记录数据

接着将同样电容与电感的两端接入示波器,观察同样频率下对应的电容与电感的电压值,同样记录实验数据

将实验数据整理并绘制折线图,观察不同电源角频率电路响应的谐振曲线,对比实验原理中的图并作分析

Multism仿真:

电路仿真连接如下的图

将XFG调节为,占空比为30%,脉冲幅度为5V的方波电压信号

观察XBP输出的波特图:

可知:该电路图的谐振频率约为

将仿真图中的电阻与电容互换位置,显示电容的波特图:

可知:在频率小于谐振频率时Uc出现最大

值,在频率大于谐振频率后Uc单调下降趋于0

将仿真图中的电感与电容位置互换得到电感的波特图:

可知:在频率大于谐振频率时U L出现最大

值,在频率小于谐振频率后U L单调下降趋于0

五、实验数据

f/kHZ 1 2 3 4 5

Ur/v

U L/v

Uc/v

f/kHZ 6 7 8 9 10 Ur/v

U L/v

Uc/v

f/kHZ 11 12 13 14

Ur/v

U L/v

Uc/v

实验数据分析:

图中Ur的曲线最高点所对应的f为谐振频率,此时,电容与电感电压并不是最大,谐振频率Fo在左右。